大学受験において、英語は多くの大学で必須とされる重要な科目です。その英語力を測る指標として、近年「実用英語技能検定(英検®)」の活用が急速に広がっています。多くの受験生や保護者の方が、「英検を持っていると大学受験で有利になるの?」「どのくらいの級やスコアが必要なの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。

結論から言えば、計画的に英検を取得することは、大学受験において大きなアドバンテージとなり得ます。出願資格になったり、英語の試験が免除されたり、得点が加算されたりと、その活用方法は多岐にわたります。しかし、その一方で、どの大学で、どの入試方式で、どの級やスコアがどのように評価されるのかは非常に複雑で、正確な情報を掴むことが合格への鍵となります。

この記事では、大学受験における英検の重要性から、具体的な活用方法、目標とすべき級やスコアの目安、取得におすすめの時期、そして利用する上での注意点まで、網羅的に解説します。最新の入試動向を踏まえ、受験生が自信を持って受験戦略を立てられるよう、必要な情報を分かりやすく整理してお伝えします。

目次

そもそも、英検とは

大学受験の話を進める前に、まずは「英検」そのものについて正確に理解しておくことが重要です。実用英語技能検定(英検)は、公益財団法人 日本英語検定協会が実施する、日本で最も歴史と実績のある英語能力テストの一つです。1963年に創設されて以来、小学生から社会人まで幅広い年齢層が受験しており、年間志願者数は400万人を超えるなど、国民的な英語検定試験として広く認知されています。

英検の最大の特徴は、英語の「読む(Reading)」「聞く(Listening)」「書く(Writing)」「話す(Speaking)」という4技能をバランスよく測定・評価する点にあります。これは、知識偏重の英語学習から、実際に使えるコミュニケーションツールとしての英語力育成へとシフトしている現代の英語教育の方針とも合致しています。大学入試改革で4技能評価が重視されるようになった背景もあり、英検のスコアは大学側にとって、受験生の総合的な英語運用能力を客観的に把握するための信頼性の高い指標として位置づけられているのです。

英検の試験内容と評価方法

英検は、レベルに応じて7つの級(5級、4級、3級、準2級、2級、準1級、1級)に分かれています。大学受験で主に活用されるのは、2級以上です。

試験は、級によって異なりますが、3級以上では一次試験と二次試験の2段階で構成されています。

- 一次試験: リーディング(読解)とリスニング(聞き取り)のスキルを測る筆記試験と、ライティング(英作文)のスキルを測る筆記試験で構成されます。マークシート形式の問題が中心ですが、ライティングでは指定されたトピックについて自分の意見を英語で記述する能力が問われます。

- 二次試験: 一次試験の合格者のみが受験できる、面接委員との対面形式で行われるスピーキングテストです。パッセージの音読や、イラストに関する説明、社会的なテーマについての質疑応答などを通じて、英語を話す能力が評価されます。

このように、インプット(読む・聞く)だけでなく、アウトプット(書く・話す)の能力まで含めた4技能を総合的に評価する仕組みが、英検の大きな特徴です。

以下に、大学受験で特に関連性の高い級のレベル目安と測定技能をまとめます。

| 級 | レベルの目安(日本英語検定協会による) | 測定技能 | 主な活用シーン(大学受験) |

|---|---|---|---|

| 準1級 | 大学中級程度。社会生活で求められる英語を十分に理解し、使用できる。 | 読む、聞く、話す、書く | 難関国公立・私立大学での出願資格、得点換算(満点扱い含む)、加点など。 |

| 2級 | 高校卒業程度。社会生活に必要な英語を理解し、使用できる。 | 読む、聞く、話す、書く | 多くの国公立・私立大学での出願資格、得点換算、加点など。大学受験活用のスタンダード。 |

| 準2級 | 高校中級程度。日常生活に必要な英語を理解し、使用できる。 | 読む、聞く、話す、書く | 一部の大学・学部や推薦入試で評価されることがあるが、一般選抜での活用は限定的。 |

| 3級 | 中学卒業程度。身近な英語を理解し、使用できる。 | 読む、聞く、話す、書く | 大学受験で直接活用できる場面は非常に少ない。上位級へのステップとして重要。 |

参照:公益財団法人 日本英語検定協会 公式サイト

CSEスコアについて

近年の大学入試で英検を活用する際に、「級の合否」と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されるのが「CSEスコア」です。CSEとは “Common Scale for English” の略で、技能ごとの能力や総合成績をユニバーサルな尺度で表すために開発されたスコア指標です。

従来の「素点(何問正解したか)」での評価では、テストごとの難易度の違いによってスコアが変動してしまうという課題がありました。CSEスコアは、統計的な手法を用いてスコアを算出するため、いつ、どのテストを受けても、能力を公平に評価できます。

CSEスコアには以下の特徴があります。

- 技能別のスコア表示: リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能それぞれにスコアが算出されます。これにより、自分の得意な技能と苦手な技能が一目でわかり、学習計画を立てやすくなります。

- 国際標準規格CEFRとの対応: CSEスコアは、ヨーロッパ言語共通参照枠であるCEFR(Common European Framework of Reference for Languages)と関連付けられています。これにより、英検の成績が世界的にどの程度のレベルに相当するのかを客観的に把握できます。

- 級ごとの満点スコア設定: 各級でCSEスコアの満点が設定されており、合否は4技能(準2級・3級は3技能)の合計スコアが合格基準スコアに達したかどうかで判定されます。

大学入試では、「英検2級合格」という基準だけでなく、「英検CSEスコア1980点以上」のように、具体的なスコアを基準として設定する大学が非常に増えています。これは、同じ2級合格者の中でも、より高い英語力を持つ受験生を評価するためです。

以下は、大学受験で主に関連する級の満点スコアと合格基準スコアの一覧です。

| 級 | 技能 | 各技能の満点スコア | 合計満点スコア | 一次試験 合格基準スコア | 二次試験 合格基準スコア | 4技能合計 合格基準スコア |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1級 | R/L/W/S | 各850点 | 3400点 | 2028点 | 602点 | 2630点 |

| 準1級 | R/L/W/S | 各750点 | 3000点 | 1792点 | 512点 | 2304点 |

| 2級 | R/L/W/S | 各650点 | 2600点 | 1520点 | 460点 | 1980点 |

| 準2級 | R/L/W | 各600点 | 1800点 | 1322点 | (二次) 406点 | 1728点 |

※準2級の4技能合計スコアは、二次試験のスコア(満点600点)を一次試験の満点(1800点)に合算した2400点満点ではなく、一次試験のスコアと二次試験のスコアがそれぞれ合格基準に達しているかで判定されます。4技能の合計スコアは参考値として算出されます。

参照:公益財団法人 日本英語検定協会 公式サイト

例えば、2級の場合、ギリギリで合格した受験生のスコアは1980点ですが、より高い英語力を持つ受験生は2150点、2300点といったスコアを取得します。大学側は、このスコア差を利用して、より精緻な評価を行っているのです。したがって、単に級に合格するだけでなく、できるだけ高いCSEスコアを目指して学習することが、大学受験を有利に進める上で非常に重要になります。

なぜ大学受験で英検が活用されるのか

なぜ今、これほど多くの大学が、入試において英検をはじめとする外部英語検定試験を活用するようになったのでしょうか。その背景には、国が推進する大学入試改革と、それに伴う大学側の教育方針の変化が大きく関わっています。

文部科学省は、グローバル化が進む社会で活躍できる人材を育成するため、知識の暗記に偏重した従来の入試から、「思考力・判断力・表現力」を多面的・総合的に評価する入試への転換を掲げてきました。特に英語教育においては、従来の「読む」「聞く」の2技能中心の評価から、「書く」「話す」を加えた4技能をバランスよく評価することが重要視されています。

この方針を受け、大学側は受験生の多様な能力を測るための新しい評価軸を模索し始めました。その結果、英検のような外部検定試験が、受験生の総合的な英語力を客観的に示す信頼性の高い指標として注目されるようになったのです。大学が英検を活用する主な理由は、以下の4つに整理できます。

- 4技能の総合的な英語力を評価できるため

大学が独自に作成するペーパーテストだけでは、受験生の「話す(スピーキング)」能力や「書く(ライティング)」能力を正確に測定することは困難です。特にスピーキングは、大規模な入試で全受験生に課すには、試験官の確保や評価基準の統一、時間的な制約など、多くの課題があります。

その点、英検は標準化された試験形式と明確な評価基準に基づいて4技能を測定しており、二次試験ではスピーキング能力も直接評価されます。大学側は、英検のスコアを利用することで、自前で試験を実施するコストや手間をかけることなく、受験生の総合的かつ実践的な英語運用能力を効率的に評価できます。 - 受験生の学習意欲や主体性を評価できるため

大学側は、単に学力が高い学生だけでなく、自ら課題を見つけ、主体的に学習に取り組むことができる学生を求めています。高校の授業とは別に、英検のような資格試験に挑戦し、目標とする級やスコアを取得するという経験は、まさにその学習意欲や継続的な努力の証と見なされます。

特に、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜といった、学力試験だけでは測れない人物評価を重視する入試方式において、英検の資格は自己PRの強力な材料となります。早期から計画的に学習を進め、高いレベルの資格を取得したという事実は、受験生のポテンシャルの高さを示す客観的な証拠として高く評価されるのです。 - 多様な背景を持つ学生を獲得するための指標となるため

現代の大学は、画一的な基準だけでなく、多様な尺度で学生の能力や個性、経験を評価し、多様なバックグラウンドを持つ学生を受け入れることを目指しています。英検の活用は、この「入試の多様化」に大きく貢献しています。

例えば、一般選抜では学力の一指標として、総合型選抜では学習意欲の証明として、また、海外の高校を卒業した帰国生入試では英語力の証明として、同じ「英検」という資格が異なる入試方式で柔軟に活用されます。これにより、大学は様々な強みを持った学生を発掘し、受け入れることが可能になります。 - グローバル化に対応できる人材を選抜するため

多くの大学では、入学後の教育においても、英語での授業や海外留学プログラムなどを充実させています。こうしたプログラムにスムーズに対応できるだけの英語力を持つ学生を、入学段階で確保したいというニーズがあります。

英検、特に大学レベルの語彙や社会的なトピックを扱う準1級や1級の資格は、大学での専門的な学びに耐えうる高度な英語力を有していることの証明になります。大学側は、英検のスコアを入学前の英語力の「足切り」基準や、入学後のクラス分けの参考にすることで、教育効果の最大化を図っているのです。

これらの理由から、英検は単なる英語力の証明にとどまらず、受験生の学習姿勢や将来性をも示す多面的な評価ツールとして、大学入試におけるその重要性をますます高めています。

大学受験における英検®の主な活用方法4選

大学受験において英検が有利に働くことは理解できても、具体的に「どのように」活用されるのかが分からなければ、効果的な対策は立てられません。活用方法は大学や学部、入試方式によって様々ですが、主に以下の4つのパターンに大別できます。自分の志望校がどのパターンを採用しているかを知ることが、受験戦略の第一歩となります。

① 出願資格として認められる

これは、特定の級やCSEスコアを持っていることが、その大学・学部・入試方式に出願するための「前提条件」となるケースです。この条件を満たしていなければ、他の科目の成績がどれだけ優秀であっても、受験することすらできません。

この活用方法は、特に以下のようなケースで多く見られます。

- 総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜: 学力試験以外の要素で多面的に評価するこれらの入試では、「英検〇級以上」といった資格が出願の必須要件とされることが少なくありません。

- 国際系・外国語系の学部: 高度な英語力が求められる学部では、一般選失抜においても「英検準1級以上」などを出願資格とし、一定レベル以上の英語力を持つ受験生に絞り込むことがあります。

- 特定の入試プログラム: 例えば、英語の能力を特に重視する「英語外部試験利用型入試」のような特別な選抜方式では、出願の最低ラインとして英検スコアが設定されます。

具体的なシナリオ例:

ある大学の国際教養学部が、総合型選抜の出願資格として「英検準1級に合格、またはCSEスコア2304点以上を取得していること」を定めているとします。この場合、英検準1級を持っていない受験生は、自己PRで語れる素晴らしい活動実績や高い評定平均を持っていたとしても、出願書類を受け付けてもらえません。

このように、出願資格として利用される場合、英検は合否を左右する以前の「スタートラインに立つためのパスポート」としての役割を果たします。志望校を早い段階で決め、募集要項で出願資格を必ず確認することが極めて重要です。

② 英語の試験が免除・得点換算される

これは受験生にとって最も直接的で大きなメリットがある活用方法です。取得した英検の級やスコアに応じて、大学独自の英語試験や大学入学共通テストの英語科目が「免除」されたり、特定の点数に「換算」されたりします。

- 試験免除: 大学が課す英語の個別学力試験を受験する必要がなくなります。これにより、受験当日の負担が減るだけでなく、対策に費やすべき時間を他の科目に集中させることができます。

- 得点換算: 取得した級やスコアが、大学の定める換算表に基づいて点数化されます。特に有利なのが「みなし満点」制度です。これは、例えば「英検準1級取得者は、英語の試験を100点満点とみなす」というもので、当日の試験の出来不出来に関わらず最高点を確保できる、非常に強力なアドバンテージです。

具体的なシナリオ例:

ある私立大学の法学部が、一般選抜で以下のような得点換算制度を導入しているとします。

| 提出する英検の級・スコア | 英語試験の換算点(150点満点) |

|---|---|

| 準1級以上 | 150点(満点) |

| 2級(CSEスコア 2150点以上) | 135点 |

| 2級(CSEスコア 1980点以上) | 120点 |

この場合、英検準1級を取得していれば、当日の英語試験を受けなくても150点が保証されます。たとえ試験を受けたとしても、実際の得点が130点だった場合、高い方の150点が採用されるため、リスクなく高得点を狙えます。これにより、受験戦略を非常に有利に進めることができます。

③ 総合点や英語の得点に加算される

この方法は、大学独自の英語試験は通常通り受験した上で、取得している英検の級やスコアに応じて、総得点や英語科目の得点にボーナス点が「加算」されるというものです。

試験免除や得点換算とは異なり、あくまでも当日の試験結果がベースとなりますが、他の受験生に対して明確な差をつけることができます。わずか数点の差が合否を分ける厳しい大学受験において、この加算点は非常に大きな意味を持ちます。

具体的なシナリオ例:

ある大学の経済学部が、個別学力試験(3教科合計400点満点)において、以下の加点制度を設けているとします。

- 英検準1級取得者: 総得点に20点を加算

- 英検2級取得者: 総得点に10点を加算

仮に、AさんとBさんの3教科の合計点がともに280点で、合格最低点が285点だったとします。Aさんは英検2級を持っていたため10点が加算され、最終的な得点は290点となり合格。一方、英検資格のないBさんは280点のままで不合格となってしまいます。このように、加点制度は合否に直接的な影響を与える重要な要素です。

④ 合否判定で優遇・参考資料となる

これは、上記の3つのように明確に点数化されるわけではないものの、合否を決定する際の判断材料として「考慮」されるケースです。

特に、合格ライン上に複数の受験生が全く同じ点数で並んだ場合に、その効果を発揮します。大学側は、同点の受験生の中から誰を合格させるかを判断する際に、提出された資格などを参考にします。その際、英検のような客観的な英語力の証明があれば、学習意欲が高いと評価され、優先的に合格となる可能性が高まります。

また、総合型選抜や学校推薦型選抜の書類審査や面接においても、英検の資格は大きなアピールポイントになります。調査書だけでは伝わらない英語学習への熱意や努力を具体的に示す材料となり、面接官に良い印象を与えることができます。

具体的なシナリオ例:

ある大学の文学部で、合格ボーダーライン上に全く同点の受験生が5人並んだとします。募集要項には「同点者が複数いる場合は、調査書の内容や取得資格等を総合的に評価し、合否を判定する」と記載されています。この5人のうち3人が英検準2級以上を保有していた場合、大学側はその3人を優先的に合格者として選ぶ、といった判断が行われる可能性があります。

このように、直接的な点数にならなくても、英検は「最後のひと押し」として合否を分ける重要な要素になり得るのです。

大学受験で英検を活用するメリット

英検を入試で活用できることを踏まえ、受験生側から見た具体的なメリットを5つの視点から深掘りしていきます。これらのメリットを理解することは、早期から英検対策に取り組むモチベーションに繋がります。

受験のチャンスが広がる

最大のメリットは、受験できる大学・学部の選択肢が格段に増えることです。前述の通り、英検のスコアを出願資格とする大学や、英検利用型の特別な入試方式を設けている大学は年々増加しています。

英検を持っていなければ、これらの大学・入試方式に挑戦することすらできません。逆に、あらかじめ高いレベルの英検資格を取得しておけば、一般選抜だけでなく、総合型選抜、学校推薦型選抜、英語外部試験利用入試など、多様なルートで志望校合格を目指すことが可能になります。

例えば、一般選抜では少し学力が届かないかもしれない難関大学でも、英検準1級を活かせる総合型選抜なら合格の可能性がある、といった戦略的な出願計画を立てられます。一つの資格で複数の大学・複数の入試方式に挑戦できるため、合格の可能性を最大化できるのです。これは、受験という不確実性の高い挑戦において、非常に大きな精神的な安心材料となります。

英語の試験対策の負担が減る

大学受験において、英語は多くの受験生にとって対策に時間のかかる科目です。特に、大学ごとに問題形式や出題傾向が異なるため、志望校の過去問対策に多くの時間を割く必要があります。

しかし、英検を活用して「試験免除」や「みなし満点」の制度を利用できれば、この大学別の英語対策から解放されます。目標を「英検〇級合格・スコア〇〇点以上」の一つに絞り、計画的に対策を進めれば良いため、学習の効率が格段に上がります。

大学独自の英語試験には、時に難解な長文や特殊な文法問題が出題されることもありますが、英検は世界標準に基づいた良質な問題で構成されており、対策がしやすいという側面もあります。英語の個別試験というプレッシャーから解放されることで、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

他の科目の勉強に時間を集中できる

英語の試験対策の負担が減ることで得られる最大の恩恵は、浮いた時間を他の科目の学習に集中できることです。大学受験は総合点での勝負です。英語が得意でも、数学や国語、社会、理科といった他の科目で点数を落としてしまっては合格は勝ち取れません。

例えば、高校2年生のうちに英検準1級を取得し、志望校の英語試験で「みなし満点」が保証されたとします。そうなれば、高校3年生の1年間、他の受験生が英語の長文読解や英作文に苦しんでいる間、自分は苦手な数学の演習にじっくり取り組んだり、配点の高い社会科目の論述対策に時間を費やしたりすることができます。

この「時間の再配分」こそが、英検活用における最も戦略的なメリットと言えます。苦手科目を克服し、得意科目をさらに伸ばすことで、総合点を底上げし、合格の可能性を飛躍的に高めることができるのです。

早い段階から大学受験対策を始められる

大学受験の準備は、高校3年生になってから始めるもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、英検の活用を視野に入れると、高校1年生や2年生の早い段階から、明確な目標を持って受験対策をスタートできます。

英検は年に3回実施されており、自分の学習進度に合わせていつでも挑戦できます。例えば、「高1のうちに準2級、高2の夏までに2級、高2の冬に準1級」といった段階的な目標を設定することで、学習のペースメーカーとなり、モチベーションを維持しやすくなります。

そして、理想とされる「高2のうち」に目標スコアを取得できれば、受験本番の高校3年生の時期を、精神的な余裕を持って迎えることができます。周りが焦り始める夏休みや秋以降も、自分は着実に他教科の学力を伸ばすことに専念できる。このアドバンテージは計り知れません。英検は、大学受験を「長期戦」として捉え、計画的に勝利するための優れたツールなのです。

英語力の客観的な証明になる

英検は、大学受験という枠組みを超えて、あなたの英語力を生涯にわたって客観的に証明してくれる信頼性の高い資格です。4技能をバランスよく学習する過程で身につけた実践的な英語力は、大学入学後の英語での講義やディスカッション、留学、さらには卒業後の就職活動やキャリア形成においても、大きな武器となります。

グローバル化が不可逆的に進む現代社会において、英語力は特定の専門分野に限らず、あらゆる場面で求められる基本的なスキルとなりつつあります。高校時代に高いレベルの英検を取得したという事実は、あなたがグローバルな視野を持ち、継続的に努力できる人材であることの証明です。

大学合格はゴールではなく、新たな学びのスタートです。そのスタートラインに立つための強力なパスポートとして、そしてその先の未来を切り拓くための実践的なスキルとして、英検はあなたの可能性を大きく広げてくれるでしょう。

大学受験で有利になる英検の級やスコアの目安

大学受験で英検を活用するメリットは大きいですが、「どのくらいのレベルを目指せばいいのか」という具体的な目標設定が重要です。目指すべき級やスコアは、志望する大学のレベルによって大きく異なります。ここでは、大学のレベル別に目標とすべき目安を解説します。

基本は2級以上が目標

大学受験で英検の活用を考えるなら、まず目標とすべきは「英検2級」の取得です。英検2級は「高校卒業程度」のレベルとされており、多くの大学が英語外部試験利用入試における基準として採用しています。

2級が有利に働く大学レベルの目安:

- 中堅私立大学群(日東駒専・産近甲龍など): 多くの大学・学部で、得点換算や加点、出願資格として2級が採用されています。2級を持っていることが、合格への大きな一歩となります。

- 一部の国公立大学: 国公立大学でも、推薦入試の出願資格や、一般選抜での加点対象として2級を評価する大学が増えています。

ただし、単に「2級合格」を目指すだけでは不十分な場合があります。2級の合格基準スコアは1980点(4技能合計)ですが、大学によっては「CSEスコア2150点以上で〇点換算」のように、より高いスコアを求めるケースも少なくありません。同じ2級でも、ハイスコアを取得している受験生ほど有利になるのが実情です。

したがって、目標は「2級の余裕を持った合格」、具体的にはCSEスコアで2100点以上を目指すのが現実的な戦略と言えるでしょう。これにより、より多くの大学で優遇措置を受けられる可能性が高まります。

難関大学を目指すなら準1級が有利

国公立大学の上位校や、いわゆる難関私立大学群(GMARCH、関関同立、早慶上智など)を目指すのであれば、「英検準1級」の取得が非常に強力な武器となります。

準1級が有利に働く大学レベルの目安:

- 難関私立大学群(GMARCH、関関同立、早慶上智など): これらの大学では、準1級を持っていると「英語試験が免除され、みなし満点となる」「出願資格を得られる」「大幅な加点がある」など、非常に大きなアドバンテージを得られるケースが多数あります。学部によっては準1級がほぼ必須となっている場合もあります。

- 難関国公立大学: 旧帝大を含む難関国公立大学でも、推薦入試や特色入試などで準1級の高いスコアが求められたり、一般選抜で加点の対象になったりします。

準1級は「大学中級程度」のレベルとされ、語彙や扱うトピックの専門性も格段に上がります。合格基準スコアは2304点ですが、これも2級同様、より高いスコア(例えば2400点以上)を取得していると、さらに評価が高まることがあります。

難関大学の英語試験は非常にハイレベルであり、高得点を取るのは容易ではありません。しかし、高校在学中に準1級を取得できれば、この難関を「みなし満点」でクリアできる可能性があるのです。これは、他の受験生に対して圧倒的な差をつけることにつながり、合格を大きく引き寄せます。難関大学を目指す受験生にとって、準1級への挑戦は、もはや「選択肢」ではなく「推奨される戦略」と言っても過言ではありません。

3級は大学受験で使える?

では、英検3級や準2級は大学受験において意味がないのでしょうか。

結論から言うと、英検3級(中学卒業程度)や準2級(高校中級程度)が、一般選抜で直接的に加点や得点換算の対象となるケースは非常に稀です。これらの級を大学受験の「武器」として使うのは難しいのが現実です。

しかし、全く無意味というわけではありません。

- 一部の推薦入試等での評価: ごく一部の大学の公募推薦などで、出願要件として「準2級以上」が設定されていたり、評価の参考資料とされたりする場合があります。

- 学習のステップとして不可欠: 英語学習は、基礎から段階的に積み上げていくことが何よりも重要です。いきなり2級や準1級に挑戦しても、基礎力がなければ合格は望めません。3級で中学レベルの文法や語彙を完璧にし、準2級で高校基礎レベルを固めるというプロセスは、上位級に合格するための不可欠な土台作りです。

- 学習意欲の証明: 調査書に「英検3級・準2級合格」と記載されていることは、少なくとも英語学習に継続的に取り組んできた証にはなります。明確な加点にはならなくとも、面接などで学習プロセスを語る際の材料にはなるでしょう。

したがって、3級や準2級は「大学受験で直接使うための資格」ではなく、「最終目標である2級や準1級に到達するための重要なマイルストーン」と位置づけるのが正しい理解です。まずは自分の実力に合った級から確実に合格を積み重ね、自信をつけながらステップアップしていくことが、結果的に大学受験成功への近道となります。

英検はいつまでに取得すればいい?

大学受験で英検を有効に活用するためには、級やスコアだけでなく、「いつまでに取得するか」というタイミングも非常に重要です。受験勉強が本格化する高校3年生になってから慌てて対策を始めても、他の科目の学習との両立は容易ではありません。計画的なスケジュール管理が合格の鍵を握ります。

高校2年生のうちが理想

結論として、大学受験で活用したい目標級は、遅くとも高校2年生の終わり、つまり3学期(1月〜3月)までに取得しておくのが理想的です。

その理由は明確で、高校3年生の1年間を、英語以外の受験科目の対策に最大限集中させるためです。

高校3年生になると、学校の授業に加えて、大学入学共通テスト対策、志望校の過去問演習、苦手科目の克服、そして数多くの模試と、やるべきことが山積みになります。このような状況下で、英検の4技能対策(特にライティングやスピーキング)にまとまった時間を割くのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

もし高2のうちに目標の級・スコアをクリアできていれば、高3では以下のような大きなアドバンテージを得られます。

- 精神的な余裕: 「英語はすでにアドバンテージがある」という安心感は、受験期の大きなプレッシャーを和らげてくれます。

- 戦略的な時間配分: 英語に割くはずだった時間を、数学、国語、理科、社会といった他の科目に振り分けることができます。これにより、総合的な学力を高め、合格の可能性を大きく引き上げることができます。

- 早期の志望校対策: 英語の心配がない分、早い段階から志望校の過去問研究に着手し、他の科目でライバルに差をつける戦略を立てられます。

この「1年間のアドバンテージ」は、合否に計り知れない影響を与えます。そのためにも、高校1年生から計画的に学習を進め、高2の冬までに目標を達成するスケジュールを目指しましょう。

出願時期から逆算して計画を立てる

理想は高2での取得ですが、様々な事情で高3になってから受験せざるを得ない場合もあるでしょう。その際に絶対に注意しなければならないのが、大学の出願時期と英検の成績提供スケジュールです。

大学入試の出願は、主に以下の時期に行われます。

- 総合型選抜(旧AO入試): 9月〜11月頃

- 学校推薦型選抜: 11月〜12月頃

- 一般選抜: 1月中旬〜2月上旬頃

英検を受験してから、合否結果やCSEスコアが記載された「成績証明書」が手元に届くまでには、一定の期間が必要です。Webでの合否公開からさらに数週間かかる場合もあります。出願時にはこの成績証明書の提出が求められるため、出願締切日に間に合うように成績を取得しておく必要があります。

英検は年に3回、主に以下の時期に実施されます。

- 第1回: 5月〜7月(一次試験: 6月上旬、二次試験: 7月上旬)

- 第2回: 9月〜11月(一次試験: 10月上旬、二次試験: 11月上旬)

- 第3回: 1月〜3月(一次試験: 1月下旬、二次試験: 2月下旬)

高3生にとって、総合型や推薦入試を考えるなら、実質的なラストチャンスは第1回(6月実施)となることが多いです。一般選抜を考える場合でも、第2回(10月実施)が最終期限となることがほとんどです。第3回(1月実施)では、多くの大学の出願に間に合いません。

しかし、この「ラストチャンス」に賭けるのは非常にリスクが高いと言えます。万が一、体調不良や不合格といった事態になれば、それまで積み重ねてきた努力が水の泡になりかねません。

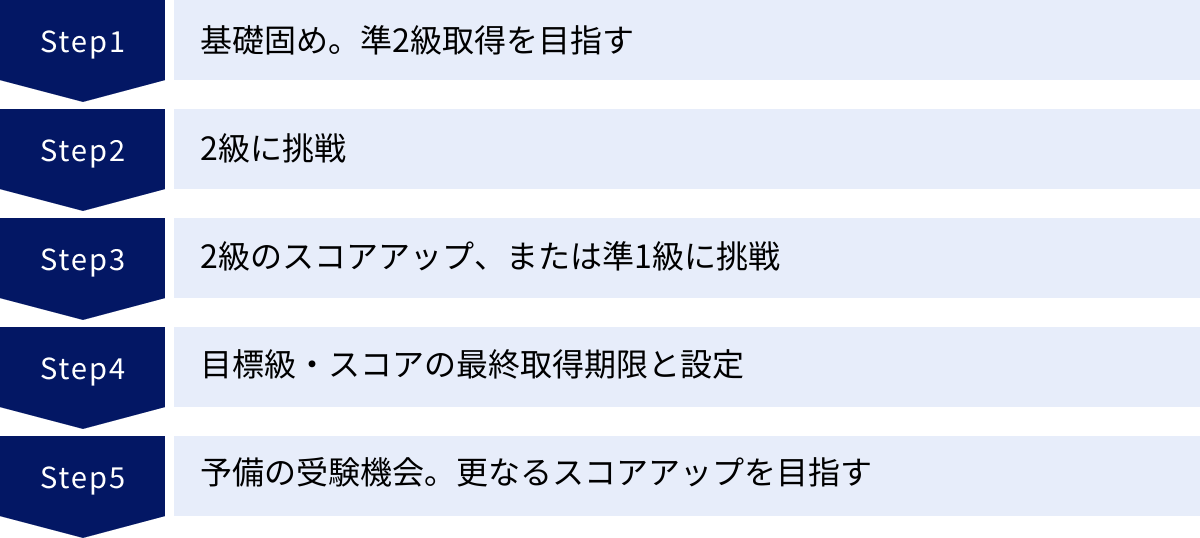

推奨される受験計画モデル:

- 高1: 基礎固め。準2級取得を目指す。

- 高2 第1回(6月): 2級に挑戦。

- 高2 第2回(10月): 2級のスコアアップ、または準1級に挑戦。

- 高2 第3回(1月): 目標級・スコアの最終取得期限と設定。

- 高3 第1回(6月): 予備の受験機会。高2で目標達成できなかった場合や、さらなるスコアアップを目指す場合の挑戦。

このように、複数回の受験機会を想定し、余裕を持ったスケジュールを組むことが、確実な目標達成に繋がります。

大学入学共通テストにおける英検の扱い

大学受験における英語試験として、最も多くの受験生が関わるのが「大学入学共通テスト」です。ここで、「共通テストで英検は使えるの?」という疑問がよく聞かれます。

この点については、正確な情報を理解しておくことが非常に重要です。結論から言うと、現在の大学入学共通テストの英語の成績として、英検を含む外部検定試験の結果が直接利用されることはありません。

かつて、2021年度入試からの導入を目指して、英検などの外部検定試験の結果を共通テストの成績として活用する「大学入試英語成績提供システム」の導入が検討されていました。しかし、試験会場の地域格差や受験生の経済的負担、評価の公平性など、様々な課題が指摘され、2019年11月に文部科学省によって導入見送りが発表されました。

参照:文部科学省「大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」の導入見送りについて」

この発表により、「大学受験で英検は意味がなくなった」という誤解が一部で広まりましたが、それは全くの事実誤認です。

重要なのは、「共通テストで直接利用されない」ことと、「大学が個別に行う入試で利用されない」ことは全く別の話であるという点です。

実際には、共通テストでの利用が見送られた後も、各大学は、それぞれの判断で、個別選抜(一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜など)において、これまで以上に積極的に英検などの外部検定試験を活用しています。

つまり、以下のように整理できます。

- 大学入学共通テスト: 英語は「リーディング(100点)」と「リスニング(100点)」の合計200点満点の試験が課され、英検スコアの提出や換算は行われない。

- 各大学の個別選抜: 大学・学部・入試方式ごとに定められたルールに基づき、英検のスコアが「出願資格」「得点換算」「加点」「合否判定での優遇」といった形で大いに活用されている。

例えば、国公立大学の中には「共通テストの英語は受験必須。その上で、英検準1級を持っていれば、本学の個別学力試験の英語を満点とみなす」といった制度を採用している大学もあります。また、私立大学では「共通テスト利用入試において、本学が指定する英検スコアを提出すれば、共通テストの英語の得点を〇〇点と換算する」といった形で活用しているケースも多数存在します。

したがって、「共通テストで使われないから英検は不要」という考えは、自らの受験の可能性を狭めてしまう非常に危険な判断です。自分の志望校が、個別入試で英検をどのように評価しているのかを調べることが、合格戦略を立てる上で不可欠なのです。

英検を活用できる大学の例

英検は、国公立・私立を問わず、全国の非常に多くの大学で活用されています。ここでは、具体的な大学名を挙げながら、その活用例を紹介します。

【非常に重要な注意点】

ここに示す情報は、あくまで一例であり、年度や学部・入試方式によって内容は必ず変更されます。インターネット上の古い情報やこの記事の情報だけを鵜呑みにせず、必ず自分の受験する年度の大学公式ウェブサイトや、発行される「入学者選抜要項」「学生募集要項」で最新かつ正確な情報を確認してください。

国公立大学

国公立大学においても、特に推薦入試や特色入試、そして一部の一般選抜で英検の活用が進んでいます。

| 大学名(一例) | 活用方法の例(※2025年度入試情報などを参考) |

|---|---|

| 千葉大学 | 国際教養学部(総合型選抜)で、出願資格として高い英語能力(英検準1級相当以上など)が求められる。 |

| 横浜国立大学 | 経営学部(学校推薦型選抜)で、出願要件として英検準1級以上のスコアが求められる。 |

| 広島大学 | 光り輝き入試(総合型・学校推薦型)において、学部によって定められた英検等のスコアを提出すると、共通テストの外国語の得点を満点とみなす制度がある。 |

| 九州大学 | 共創学部(総合型選抜)で、出願時に英語能力を示す資料として英検等のスコア提出が推奨されている。 |

| 金沢大学 | KUGS特別入試において、出願要件として英検2級以上のスコアが求められることがある。 |

上記以外にも、多くの国公立大学で、特に英語能力が重視される学部や、学力以外の側面を評価する入試方式で英検が活用されています。国公立大学を目指す場合でも、英検対策は決して無駄にはなりません。

参照:各大学の2025年度入学者選抜要項等

私立大学

私立大学では、国公立大学以上に多様な形で英検が活用されており、一般選抜においても主要な評価指標の一つとなっています。

| 大学名(一例) | 活用方法の例(※2025年度入試情報などを参考) |

|---|---|

| 早稲田大学 | 国際教養学部など一部の学部で、英語4技能テストのスコア提出が必須。学部ごとに基準スコアが定められている。 |

| 慶應義塾大学 | 文学部(自主応募制による推薦入学者選考)などで、英語能力の証明として英検等の資格が評価される。 |

| 上智大学 | 共通テスト利用型入試やTEAPスコア利用型入試で、英検を含む外部試験のスコアが合否判定に利用される。 |

| 立教大学 | 一般選抜において、多くの学部で大学独自の英語試験を実施せず、代わりに英検等のスコアと共通テストの成績で合否を判定する方式を全面的に採用している。 |

| 明治大学 | 全学部統一入学試験(英語4技能試験活用方式)で、英検のスコアに応じて共通テストの英語の得点に換算されたり、個別試験の英語の得点に換算されたりする。 |

| 法政大学 | 英語外部試験利用入試において、英検のスコアに応じて出願資格が得られたり、英語の試験が免除されたりする。 |

| 同志社大学 | 一部の学部・学科で、出願資格として英検のスコアが利用できる。 |

| 立命館大学 | 英語資格試験のスコアを点数化し、個別学力試験の英語の得点と比較して高い方を採用する方式などがある。 |

このように、特に難関私立大学では、英検が合否を直接左右する重要な要素となっています。志望校が決まっている場合は、できるだけ早く入試情報を確認し、どの級・スコアを目指すべきかを明確にすることが合格への近道です。

参照:各大学の2025年度入学者選抜要項等

大学受験で英検を利用する際の注意点

これまで見てきたように、英検は大学受験において非常に強力な武器となります。しかし、その活用にあたっては、いくつか注意すべき点があります。これらのポイントを見落とすと、せっかく取得した資格が無駄になってしまう可能性もあるため、十分に理解しておきましょう。

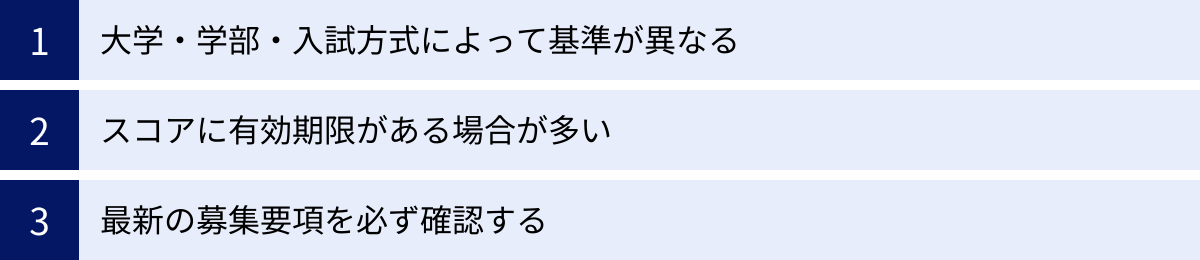

大学・学部・入試方式によって基準が異なる

これが最も重要な注意点です。 「A大学では英検2級で加点されたから、B大学でも同じだろう」といった安易な思い込みは絶対に禁物です。

英検の扱いは、驚くほど細かく設定されています。

- 大学による違い: C大学では2級で10点加算、D大学では準1級でないと評価されない、といった違いがあります。

- 学部による違い: 同じ大学内でも、国際系の学部では準1級が必須だが、法学部では2級で得点換算される、といったケースは頻繁に見られます。

- 入試方式による違い: 同じ学部でも、一般選抜では加点対象になるだけだが、総合型選抜では出願の必須資格になる、といった違いがあります。

このように、「どの大学の、どの学部の、どの入試方式で受験するのか」によって、求められる級・スコアや評価方法が全く異なります。自分の受験プランに合わせて、ピンポイントで情報を確認する作業が不可欠です。複数の大学・学部を併願する場合は、それぞれの要件をリストアップして整理しておくと良いでしょう。

スコアに有効期限がある場合が多い

英検の資格そのものには、一度合格すれば生涯有効で、有効期限という概念はありません。しかし、大学入試で利用する場合、多くの大学がスコアの有効期限を独自に設定している点に注意が必要です。

一般的に、「出願時から遡って2年以内に取得したスコアのみ有効」としている大学が非常に多く見られます。

例えば、高校3年生の1月に出願する場合、有効なのは高校1年生の2月以降に取得したスコア、ということになります。もし高校1年生の早い段階で非常に高いスコアを取得していたとしても、出願時点で2年以上経過していると、そのスコアは利用できない可能性があります。

この「2年ルール」を知らずに、古いスコアを提出しようとして出願できなかった、という悲しい事態を避けるためにも、志望校の募集要項でスコアの有効期間に関する規定を必ず確認してください。理想とされる「高2での取得」を目指す場合でも、この有効期間を意識して受験計画を立てることが重要です。

最新の募集要項を必ず確認する

大学入試の情報は、毎年変化します。教育方針の変更や社会情勢を反映し、前年度までとは異なるルールが導入されることは珍しくありません。

したがって、先輩からのアドバイスや、塾・予備校の昨年度の資料、インターネット上のまとめサイトやブログ記事の情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。それらの情報は、あなたの受験する年度には古くなっている可能性があります。

信頼できる唯一の情報源は、大学が公式に発表する、あなたが受験する年度の「入学者選抜要項」や「学生募集要項」です。これらの公式ドキュメントは、通常、受験年度の前年の夏から秋にかけて大学のウェブサイトで公開されます。

面倒に感じるかもしれませんが、志望校のウェブサイトを定期的にチェックし、最新の募集要項を自らの目で隅々まで確認する習慣をつけてください。特に、以下の項目は重点的にチェックしましょう。

- 対象となる入試方式

- 求められる英検の級・CSEスコア

- スコアの有効期間(取得時期の指定)

- 成績証明書の提出方法と提出期限

- 具体的な優遇内容(出願資格、得点換算、加点など)

この地道な情報収集と確認作業こそが、受験戦略の根幹をなし、合格の可能性を確かなものにするのです。

まとめ

本記事では、大学受験における英検の重要性から、具体的な活用方法、目標スコア、注意点に至るまで、幅広く解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- 英検は4技能を測る信頼性の高い試験であり、大学入試改革の流れの中で、その重要性はますます高まっています。

- 活用方法は「出願資格」「試験免除・得点換算」「加点」「合否判定での優遇」など多岐にわたり、受験生にとって大きなアドバンテージとなります。

- 英検を活用することで、「受験のチャンスが広がる」「英語学習の負担が減り、他教科に集中できる」「早期から計画的に受験準備を始められる」など、戦略的なメリットが数多くあります。

- 目標の目安は、基本として「2級」、難関大学を目指すなら「準1級」の取得がセオリーです。単なる合格だけでなく、より高いCSEスコアを目指すことが重要です。

- 取得時期は、受験勉強が本格化する前の「高校2年生のうち」が理想です。出願時期から逆算し、余裕を持った計画を立てましょう。

そして、最も強調したいのは、「志望校の最新の募集要項を必ず自らの目で確認すること」です。入試制度は毎年変わる可能性があり、正確な一次情報に基づいて戦略を立てることが、合格への最も確実な道筋です。

英検への挑戦は、単に大学受験を有利に進めるための手段にとどまりません。4技能をバランスよく学習するプロセスを通じて培われる本物の英語力は、大学入学後の学びを豊かにし、さらにはグローバル社会で活躍するための揺るぎない礎となるでしょう。明確な目標を持って計画的に学習に取り組み、未来への扉を開く切符を、ぜひその手で掴み取ってください。