美術大学(美大)や芸術大学(芸大)への進学は、多くの受験生にとって大きな夢であり、目標です。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。一般大学の入試とは異なり、美大受験ではデッサンや色彩構成といった専門的な「実技試験」が合否を大きく左右します。この実技試験を突破するために、多くの受験生が頼るのが「美大予備校」の存在です。

「美大に行きたいけれど、予備校にはいつから通えばいいのだろう?」「そもそも、美大予備校ってどんなところ?」「学費はどれくらいかかるのか不安…」

この記事では、そんな疑問や不安を抱える受験生や保護者の皆さまに向けて、美大予備校に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。美大予備校の基礎知識から、通うメリット・デメリット、最適な開始時期、気になる学費の相場、そして後悔しないための予備校選びのポイントまで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、美大予備校について深く理解し、自分に合った予備校選びと受験準備を、自信を持ってスタートできるようになるでしょう。

目次

美大予備校とは?

美大予備校は、その名の通り美術大学・芸術大学への進学を目指す受験生を対象とした専門の教育機関です。一般的な大学受験予備校が学科試験対策に特化しているのに対し、美大予備校はデッサン、油彩、デザイン、彫刻といった実技試験の対策に重点を置いているのが最大の特徴です。

多くの美大予備校では、東京藝術大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学といった難関私立美大をはじめ、全国の国公立・私立の美術大学・芸術学部の入試傾向を徹底的に分析しています。そして、その分析に基づいた専門的なカリキュラムを通じて、受験生が合格に必要な技術と知識を習得できるようサポートします。

単に絵の描き方を教えるだけでなく、各大学・専攻が求める能力(観察力、構成力、表現力、発想力など)を養うための指導が行われます。また、最新の入試情報の提供、ポートフォリオ制作の指導、面接や小論文の対策など、合格に向けたトータルサポート体制が整っている点も、美大予備校の重要な役割です。

美大予備校と美術教室・画塾の違い

「絵を習う」という点では、地域の「美術教室」や「画塾」も選択肢として考えられます。しかし、美大予備校とこれらは、その目的と役割において明確な違いがあります。自分にとってどちらが適切なのかを判断するために、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

| 項目 | 美大予備校 | 美術教室・画塾 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 美術大学・芸術大学への現役合格・進学 | 趣味、創作活動、生涯学習、美術の基礎教育 |

| 対象者 | 主に中学生・高校生・高卒生(浪人生) | 子どもから大人まで幅広い年齢層 |

| 指導内容 | 志望校の入試課題に特化した実技対策(デッサン、色彩構成、立体構成など)、学科対策、ポートフォリオ指導、進路相談 | デッサン、水彩画、油絵、日本画、イラストなど、個人の興味やペースに合わせた自由な制作指導 |

| カリキュラム | 志望大学・専攻別に体系化されたプログラム。年間スケジュールが決まっている。 | 基本的に決まったカリキュラムはなく、個人の希望に応じて指導内容が決まることが多い。 |

| 授業の雰囲気 | 受験本番を意識した緊張感があり、競争環境の中で切磋琢磨する雰囲気。 | アットホームで和やか。楽しみながら創作活動に取り組む雰囲気。 |

| 講師 | 有名美大出身者や、美大受験指導の経験が豊富なプロ講師が中心。 | 美大出身者、地域の作家、美術教員経験者など様々。 |

| 情報量 | 各大学の最新入試情報、出題傾向の分析、合格者作品のデータなどが豊富。 | 受験に関する専門的な情報は少ない傾向にある。 |

美大予備校が「受験のプロ」であるのに対し、美術教室や画塾は「美術を楽しむ場を提供する専門家」と考えると分かりやすいでしょう。

例えば、将来的に美大進学を考えている小学生や中学生が、まずは絵を描くことの楽しさを知るために美術教室に通うのは非常に有意義です。そこで基礎的な描画技術や創作の喜びを学び、高校生になってから本格的な受験対策のために美大予備校へ移行するというケースは少なくありません。

一方で、高校生になり、明確に「〇〇大学の〇〇科に行きたい」という目標が定まったのであれば、選択すべきは美大予備校です。美大入試は、単に絵が上手いだけでは合格できません。限られた時間内に、課題の意図を正確に読み取り、評価されるポイントを押さえた作品を完成させる「受験技術」が不可欠です。この特殊な受験技術と、合格に必要な戦略を授けてくれるのが美大予備校なのです。

具体的には、デッサン一つとっても、美術教室では好きなモチーフを時間をかけてじっくり描くことができますが、美大予備校では「3時間で石膏像を完成させる」「与えられた複数のモチーフを魅力的に構成して描く」といった、入試本番さながらの課題が出題されます。そして、完成した作品に対して「どこが評価され、どこが足りないのか」を、入試の採点基準に基づいて具体的に講評してもらえます。この繰り返しによって、受験生は合格レベルへと実力を引き上げていくのです。

結論として、美大受験という明確な目標があるならば、美大予備校を選ぶのが最も合理的で効果的な選択といえます。

美大予備校に通うメリット

美大予備校に通うことには、独学や美術教室では得られない多くのメリットがあります。これらは、厳しい美大受験を乗り越える上で非常に大きなアドバンテージとなります。ここでは、主なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

実技試験に特化した対策ができる

美大予備校に通う最大のメリットは、志望校の実技試験に特化した、極めて専門的な対策ができることです。美大入試の実技試験は、大学や専攻によって内容が大きく異なります。

- デザイン科・工芸科: 「与えられたモチーフ(例:手、野菜、人工物)を使い、色彩豊かに平面構成しなさい」「〇〇というテーマでB3パネルに表現しなさい」といった課題

- 日本画科・油画科: 「石膏像デッサン」「人物油彩」「静物着彩」といった伝統的な課題

- 彫刻科: 「粘土で自分の手を模刻しなさい」「与えられたテーマを立体で表現しなさい」といった課題

- 総合型選抜(旧AO入試): ポートフォリオ(作品集)の提出、プレゼンテーション、面接、小論文など

これらの多種多様な試験形式に対し、美大予備校は長年の指導経験とデータ蓄積に基づいた独自のノウハウを持っています。

例えば、「平面構成」の課題では、単に綺麗に描くだけでなく、画面を効果的に見せる構成力、配色計画、アイデアの独創性、与えられたテーマの解釈力などが総合的に評価されます。予備校では、過去の合格者作品を参考にしながら、「評価される構図のパターン」「視線誘導のテクニック」「効果的な色の使い方」などを理論的に学び、実践的な演習を繰り返します。

また、試験本番では3時間~6時間という限られた時間で作品を完成させなければなりません。予備校では、本番と同じ時間設定で模擬試験を頻繁に行い、時間配分の感覚を体に叩き込みます。「どの工程に何分かけるか」「途中で失敗した場合のリカバリー方法」といった、実践的な受験テクニックを身につけられるのは、予備校ならではの大きな強みです。独学では、こうした時間管理やプレッシャー下での制作スキルを養うことは極めて困難でしょう。

最新の入試情報を得られる

美大入試は、情報戦の側面も持っています。入試制度の変更、出題傾向の変化、評価基準の微調整など、最新の情報を正確に把握しているかどうかが合否に直結することもあります。美大予備校は、各大学とのコネクションや卒業生のネットワークを活かし、個人では入手が難しい貴重な情報を常に収集・分析しています。

具体的には、以下のような情報が手に入ります。

- 入試変更点: 総合型選抜の導入、実技試験と学科試験の配点比率の変更、新しい試験科目の追加など、最新の入試要項の変更点をいち早くキャッチし、カリキュラムに反映させます。

- 出題傾向の分析: 過去数年分の入試問題を分析し、「今年は〇〇大学の〇〇科では、社会的なテーマに関心を持っている可能性がある」「最近は描写力だけでなく、発想力やコンセプトを重視する傾向にある」といった具体的な傾向を教えてくれます。

- 合格者作品のデータ: 予備校には、過去の合格者の作品や成績データが豊富に蓄積されています。「どのレベルの作品を描けば合格できるのか」という具体的な目標設定が可能になり、自分の現在地との差を客観的に把握できます。

- 教授の情報: 「〇〇先生はミニマルな表現を好む」「〇〇科の主任教授は地域創生に関心が高い」など、教員の研究分野や作風といった、評価者の視点に関わる深い情報が得られることもあります。

これらの情報は、志望校選びや対策の方向性を決める上で非常に重要です。闇雲に練習するのではなく、「合格」というゴールから逆算して、戦略的に学習を進められること。これが、予備校が提供する情報価値の核心です。

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

美大受験は、孤独な戦いになりがちです。特に、学校に同じ目標を持つ友人が少ない場合、モチベーションの維持は簡単ではありません。美大予備校には、「美大に合格する」という同じ目標を持ったライバルであり、仲間が大勢集まっています。この環境がもたらすメリットは計り知れません。

アトリエで隣の席の生徒が素晴らしいデッサンを描いていれば、「自分も負けていられない」という良い刺激になります。他者の優れた作品を間近で見ることは、自分の作品を客観的に見つめ直し、新たな表現方法や技術を学ぶ絶好の機会です。講師からの講評だけでなく、生徒同士で作品を見せ合い、意見を交換する中で、一人では気づかなかったような課題や改善点が見つかることも多々あります。

また、受験勉強の辛さやスランプの苦しみを分かち合える仲間がいることは、精神的な支えになります。学科の勉強法について情報交換したり、入試直前の不安を語り合ったりすることで、プレッシャーを乗り越える力を得られます。こうした仲間との出会いや共に努力した経験は、受験の結果以上に、その後の人生において貴重な財産となるでしょう。

有名美大出身の講師から指導を受けられる

美大予備校の講師の多くは、東京藝術大学や多摩美術大学、武蔵野美術大学といった難関美大の出身者です。彼ら自身が厳しい受験戦争を勝ち抜いてきた経験者であるため、その指導には圧倒的な説得力があります。

講師たちは、単に技術を教えるだけでなく、「合格するために、どのような思考プロセスで課題に取り組んだか」「スランプをどう乗り越えたか」といった、自身の体験に基づいた具体的なアドバイスをしてくれます。受験生の悩みや不安に共感し、同じ目線で的確な指導ができるのは、経験者だからこそです。

また、各大学の雰囲気や教育内容、卒業後のキャリアパスについても、リアルな情報を持っています。進路相談において、パンフレットやウェブサイトだけでは得られない、より深く、実態に即した話を聞けるのも大きなメリットです。尊敬できる講師との出会いは、技術的な成長だけでなく、アーティストとしての心構えや将来のビジョンを形成する上でも、大きな影響を与えるでしょう。

美大予備校に通うデメリット

多くのメリットがある一方で、美大予備校に通うことにはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことで、後悔のない予備校生活を送ることができます。

費用がかかる

最も大きなデメリットは、経済的な負担が大きいことです。美大予備校の学費は、一般的な大学受験予備校と比較しても、決して安価ではありません。

具体的な金額は後の章で詳しく解説しますが、年間の授業料だけで数十万円から百万円以上かかるケースも珍しくありません。これに加えて、入学金、夏期や冬期といった季節講習会の費用、そしてデッサン用の木炭や鉛筆、絵の具、キャンバス、粘土といった画材費が別途必要になります。特に油絵科や日本画科を目指す場合、画材費は高額になりがちです。さらに、自宅から予備校までの交通費も考慮に入れる必要があります。

これらの費用を合計すると、年間で100万円から150万円以上の出費になることも十分に考えられます。この経済的な負担は、家庭によっては大きな決断を迫られる要因となります。予備校に通うことを決める前に、保護者としっかりと話し合い、家計への影響を考慮した上で、無理のない計画を立てることが不可欠です。奨学金制度や特待生制度を設けている予備校もあるため、そうした制度の活用も検討してみましょう。

時間的・体力的にハードになる

美大予備校に通う生活は、想像以上にハードです。特に現役の高校生にとっては、学校生活との両立が大きな課題となります。

平日は学校の授業が終わった後、夕方から夜にかけて予備校に通い、数時間の制作に取り組みます。家に帰ってからは、学校の宿題や予備校の課題、そして学科の受験勉強が待っています。土日や祝日は、朝から晩まで一日中予備校のアトリエで過ごすことも珍しくありません。

このような生活は、睡眠時間を削ることにつながりやすく、常に疲労が溜まった状態になりがちです。体力的な負担はもちろん、精神的なプレッシャーも相当なものです。思うように作品が描けないスランプに陥ったり、模試の成績が伸び悩んだりすると、焦りや不安が募ります。

部活動や友人との時間、趣味の時間などを大幅に制限する必要も出てくるでしょう。美大合格という目標のために、多くのものを犠牲にする覚悟が求められます。このハードな生活を乗り切るためには、自己管理能力が極めて重要になります。限られた時間の中で、何を優先し、どう効率的に時間を使うか。そして、意識的に休息を取り、心身の健康を維持する工夫が不可欠です。

個性が失われる可能性がある

美大予備校の指導は、あくまで「大学に合格させること」を第一の目標としています。そのため、どうしても「合格しやすい絵」「評価されやすい表現」といった、ある種の定型的なスタイルを教えがちになる側面があります。

講師の指導や周りの合格作品を意識しすぎるあまり、本来自分が持っていたはずの独自の表現や「好き」という純粋な気持ちが薄れ、個性が失われてしまうリスクは否定できません。全員が似たような構図や色使いの作品を描くようになり、「予備校臭」と呼ばれる画一的な作風に陥ってしまうケースもあります。

もちろん、優れた予備校や講師は、受験対策と並行して生徒一人ひとりの個性を引き出し、伸ばす努力をしています。しかし、最終的にそれに飲み込まれるか、自分のものとして昇華できるかは、生徒自身の意識にかかっています。

このデメリットを回避するためには、予備校の指導を鵜呑みにするのではなく、常に「自分は何を表現したいのか」「なぜこの表現方法を選ぶのか」を自問自答する批判的な視点を持つことが大切です。予備校で教わる技術は、あくまで自分の表現したいことを実現するための「ツール」であると捉えましょう。予備校の課題とは別に、自主的に自分の好きなテーマで作品を制作する時間を作るなど、表現の幅を狭めない工夫も有効です。

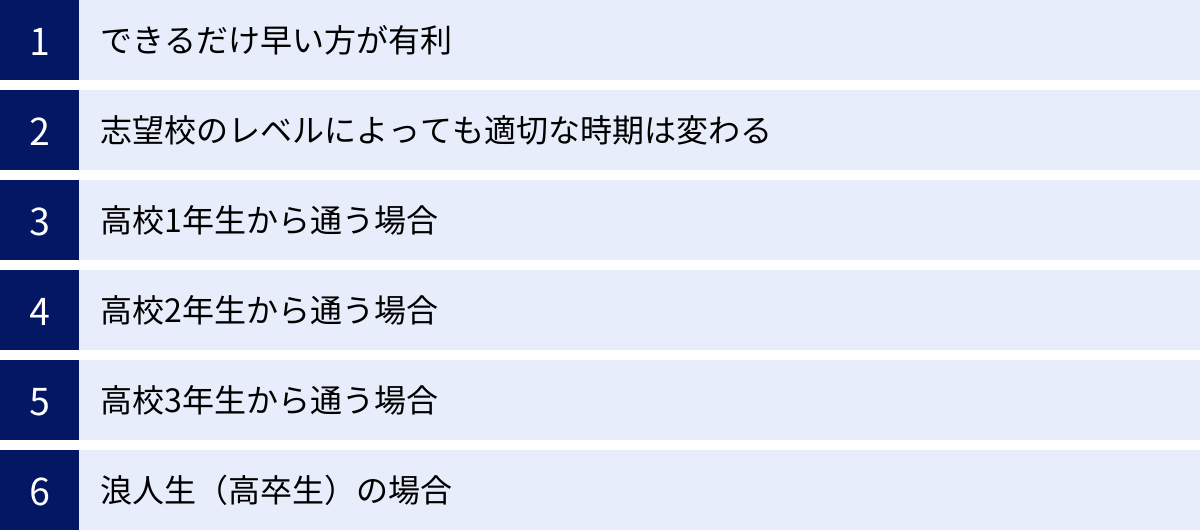

美大予備校はいつから通うべき?【学年別】

「美大予備校には、一体いつから通い始めるのがベストなのだろうか?」これは、美大受験を考える多くの高校生が抱く最大の疑問の一つです。この章では、学年別の視点から、最適な開始時期について詳しく解説します。

結論:できるだけ早い方が有利

結論から言えば、美大予備校に通い始めるのは、早ければ早いほど有利です。特に、デッサンなどの基礎的な画力は、一朝一夕で身につくものではありません。筋肉トレーニングのように、コツコツと継続して練習を積み重ねることで、初めて安定した描写力が定着します。

早くから始めることのメリットは数多くあります。

- 基礎をじっくり固められる: 高校1年生など早い段階から始めれば、受験までの時間に余裕があるため、焦らずにデッサンの基礎(形を正確に捉える、光と影を表現する、質感を出すなど)を徹底的に体に染み込ませることができます。この強固な基礎があるかどうかで、高3になってからの伸びが大きく変わってきます。

- 試行錯誤の時間が持てる: さまざまな画材や表現方法を試したり、コンクールに出品したりと、自分の表現の可能性を広げるための試行錯誤に時間を費やせます。この経験が、後の作品制作における引き出しの多さにつながります。

- 余裕を持った進路選択: 早期に自分の実力や適性を客観的に把握できるため、じっくりと時間をかけて志望校や専攻を検討できます。高3の夏になってから慌てて進路を決めるのとは、心の余裕が全く違います。

ただし、重要なのは「目的意識を持って通う」ことです。ただ何となく親に言われたから通う、という状態では、いくら早く始めても効果は薄いでしょう。「上手くなりたい」「あの大学に行きたい」という強い気持ちがあってこそ、予備校での時間は実りあるものになります。

志望校のレベルによっても適切な時期は変わる

通い始めるべき時期は、目指す大学のレベルによっても変わってきます。

- 最難関校(東京藝術大学など)を目指す場合:

東京藝術大学は、言わずと知れた日本の芸術系大学の最高峰です。その入試は極めてレベルが高く、全国からトップクラスの受験生が集まります。特にデザイン科や日本画科、油画科などは、現役合格が非常に難しいことで知られています。こうした最難関校を目指すのであれば、高校1年生の春、あるいは中学生のうちから対策を始めるのが理想的です。多くの合格者が、数年単位で準備をしています。 - 難関私立美大(多摩美術大学、武蔵野美術大学など)を目指す場合:

通称「タマビ」「ムサビ」と呼ばれるこれらの大学も、非常に人気が高く、高いレベルの実技力が求められます。特にグラフィックデザインや映像、建築といった人気学科は倍率も高く、激戦となります。これらの大学を第一志望とするなら、遅くとも高校2年生の夏休みまでには予備校に通い始めるのが一般的です。高3から始めて合格するケースもありますが、それ相応の覚悟と集中力が求められます。 - その他の私立美大・総合大学の芸術学部を目指す場合:

これらの大学は、最難関校に比べると求められる実技レベルのハードルが少し下がる傾向にあります。もちろん、十分な対策は必要ですが、高校2年生の冬や高校3年生の春から始めても、十分に合格圏内を狙えます。大切なのは、志望校の過去問を研究し、求められているレベルを正確に把握した上で、効率的に対策を進めることです。

高校1年生から通う場合

高校1年生から予備校に通い始めるのは、理想的なスタートと言えます。

この時期の最大の目的は、「美術の基礎体力を徹底的につけること」です。焦って専門的な課題に取り組む必要はありません。まずは、デッサンを中心に、物を正確に観察し、描写する力を養うことに集中しましょう。鉛筆や木炭の使い方、形の捉え方、光と影の追い方など、全ての基本となるスキルを、時間をかけてじっくりと学びます。

また、この時期は色々な画材に触れてみる絶好の機会です。水彩、アクリル、油絵具、粘土など、様々な素材を試す中で、自分の興味や適性が見えてくるかもしれません。まだ志望校や専攻を絞り込む必要はないので、視野を広く持ち、純粋に創作を楽しむ気持ちを大切にしましょう。部活動や学校行事との両立もしやすい時期なので、充実した高校生活を送りながら、美術の基礎を固めていくことができます。

高校2年生から通う場合

高校2年生は、部活動でも中心的な役割を担い、学校生活が最も忙しくなる時期かもしれません。しかし、美大受験においては「勝負の年」と位置づけられます。多くの受験生がこの時期から本格的な対策をスタートさせます。

高2から始める場合、春から夏にかけては、高1から始めた生徒と同様に基礎力の強化に重点を置きます。そして、秋から冬にかけて、徐々に自分の志望校や専攻分野を意識した専門的な課題へと移行していきます。例えば、デザイン科志望なら平面構成や色彩構成、油画科志望なら油彩の静物画といった具合です。

この時期に重要なのは、「自分の現在地と目標との距離を測ること」です。予備校のコンクールや模試に積極的に参加し、自分の作品がどのレベルにあるのかを客観的に評価してもらいましょう。そして、見つかった弱点を克服するための課題に集中的に取り組みます。高3の受験本番に向けて、盤石な土台を築き上げるための重要な1年間となります。

高校3年生から通う場合

高校3年生の春、あるいは部活を引退した夏から予備校に通い始めるケースも少なくありません。この場合、残された時間は限られているため、極めて戦略的かつ効率的な学習が求められます。

すでに基礎的な画力がある程度身についている場合は、短期集中で合格レベルまで引き上げることも可能です。しかし、全くの初心者から始める場合は、相当な努力と覚悟が必要です。予備校の講師と綿密に相談し、志望校を現実的なレベルに絞り込み、出題傾向に合わせた対策に特化する必要があります。

この時期の学習は、とにかく「過去問演習」が中心となります。志望校の過去問を時間を計って解き、講評を受け、改善点を次の制作に活かす、というサイクルを高速で繰り返します。夏期講習や冬期講習といった短期集中講座は、遅れを取り戻すための絶好の機会なので、必ず参加しましょう。時間がないからこそ、1日1日の密度が非常に重要になります。精神的にも追い込まれやすい時期ですが、最後まで諦めずに粘り強く取り組む姿勢が合否を分けます。

浪人生(高卒生)の場合

残念ながら現役で合格できなかった場合、浪人して再挑戦する道があります。浪人生(高卒生)の最大の強みは、「時間」です。平日の昼間から夜まで、全ての時間を制作と学科の勉強に充てることができます。

この1年間を有効に使うためには、まず「なぜ不合格だったのか」を徹底的に自己分析することから始めましょう。実技のどの部分が足りなかったのか、学科の点数はどうだったのか。予備校の講師と共に敗因を冷静に分析し、克服すべき課題を明確にします。

浪人生は、現役生よりも高いレベルを求められます。基礎力はもちろんのこと、作品の完成度やコンセプトの深さで差をつけなければなりません。予備校の昼間部に通い、プロの作家を目指すような気概で制作に打ち込むことが大切です。また、浪人生活は精神的に辛い時期でもあります。規則正しい生活を送り、適度にリフレッシュしながら、モチベーションを維持するセルフコントロール能力も問われます。現役生にはない経験と時間を武器に、飛躍的な成長を目指す1年となります。

美大予備校の学費・費用相場

美大予備校を選ぶ上で、最も気になる要素の一つが「学費」です。ここでは、入学金から授業料、その他の費用まで、年間のトータルコストの目安を詳しく解説します。事前に相場を把握し、無理のない資金計画を立てましょう。

※ここに記載する金額は、首都圏の大手予備校などを参考にした一般的な相場であり、実際の費用は予備校や選択するコースによって大きく異なります。必ず各予備校の公式サイトや募集要項で正確な金額を確認してください。

入学金

予備校に入学する際に、一度だけ支払う費用です。

一般的な相場は30,000円~50,000円程度です。

兄弟姉妹が在籍している場合や、特定の講習会から継続して入学する場合などに、入学金が割引または免除される制度を設けている予備校もあります。

授業料

授業料は、学年や通う日数(週の回数)、コース(昼間部、夜間部、土日部など)によって大きく変動します。基本的には、授業時間が多いほど高額になります。多くの予備校では、年間授業料を一括または分割で支払う形式をとっています。

- 高校1・2年生向けコース(週1~3日程度):

学校生活と両立しやすい週末や平日の夜間を利用するコースが中心です。

年間の授業料相場は、300,000円~600,000円程度です。 - 高校3年生向けコース(週4~6日程度):

平日夜間と土日を組み合わせた、より実践的なコースです。

年間の授業料相場は、500,000円~800,000円程度です。 - 浪人生(高卒生)向けコース(昼間部・週5~6日):

平日の昼間に毎日通うコースで、最も授業時間が長くなります。

年間の授業料相場は、800,000円~1,200,000円程度になることもあります。

これらはあくまで基本コースの料金であり、志望校別の特別対策講座などを追加で受講すると、さらに費用がかかる場合があります。

季節講習会(夏期・冬期など)の費用

通常の授業とは別に、夏休み、冬休み、春休み、入試直前期には「季節講習会」が開催されます。これらは、特定の課題(例:「石膏デッサン集中講座」「平面構成特訓」など)に短期間で集中的に取り組むもので、受験生にとっては弱点克服や実力アップのための重要な機会となります。

1講座(数日間~1週間程度)あたりの費用相場は、50,000円~150,000円程度です。

多くの受験生は、年間で複数の講習会を受講するため、トータルで見るとかなりの金額になります。年間計画を立てる際には、これらの費用も必ず見込んでおきましょう。

その他の費用(画材費・交通費など)

授業料以外にも、様々な費用がかかることを忘れてはいけません。

- 画材費:

デッサン用の鉛筆、木炭、練りゴム、スケッチブックから、専門課題で使用する絵の具、キャンバス、パネル、粘土、デザイン用のマーカーやケント紙まで、必要な画材は多岐にわたります。

志望する専攻によって大きく異なりますが、年間で50,000円~150,000円程度は見ておく必要があるでしょう。特に油画科や日本画科は、高価な絵の具や支持体(キャンバスや麻紙)が必要になるため、画材費が高くなる傾向にあります。 - 交通費:

自宅から予備校までの往復の交通費も、年間で計算すると大きな金額になります。定期券の購入などを検討し、少しでも負担を減らす工夫をしましょう。 - 模試代、教材費など:

予備校が主催する全国模試の受験料や、参考書籍、プリント代などが別途必要になる場合があります。

オンライン講座・通信講座の場合の費用

近年では、場所を選ばずに受講できるオンライン講座や通信講座を提供する予備校も増えています。これらの講座は、対面の授業に比べて費用を抑えられる傾向にあります。

月額制で10,000円~50,000円程度が相場です。作品を郵送やデータで送り、添削指導を受ける形式が一般的です。対面指導のような臨場感はありませんが、地方在住で近くに予備校がない場合や、費用を少しでも抑えたい場合には有効な選択肢となります。

年間のトータル費用目安

これらの費用を総合すると、美大予備校に通うための年間のトータルコストはかなりの額になります。以下に、モデルケースごとの大まかな目安をまとめました。

| 対象学年 | コース例 | 年間費用目安(授業料+入学金+講習会費+画材費など) |

|---|---|---|

| 高校1・2年生 | 週末コース(週1~2日) | 400,000円 ~ 800,000円 |

| 高校3年生 | 平日夜間+土日コース | 800,000円 ~ 1,500,000円 |

| 浪人生(高卒生) | 昼間部コース | 1,000,000円 ~ 1,800,000円 |

| オンライン | 通信講座 | 150,000円 ~ 600,000円 |

※この表はあくまで一般的な目安です。 実際の金額は、予備校、コース、受講する講習会の数、使用する画材などによって大きく変動します。

美大受験は、保護者の理解と経済的なサポートなしには成り立ちません。予備校に通うことを決める前に、必ずこれらの費用について家族で十分に話し合い、納得した上でスタートすることが重要です。

失敗しない美大予備校の選び方8つのポイント

高額な費用と多くの時間を投資する美大予備校選びは、絶対に失敗したくないものです。しかし、数多くある予備校の中から、自分に最適な一校を見つけ出すのは簡単なことではありません。「有名だから」「家から近いから」といった理由だけで安易に決めてしまうと、後で後悔することになりかねません。ここでは、予備校選びで失敗しないための8つの重要なチェックポイントを解説します。

① 合格実績

最も客観的で重要な指標の一つが「合格実績」です。予備校の指導力や情報力を測る上で、欠かせないデータと言えます。しかし、実績を見る際には注意が必要です。

- 全体の合格者数だけでなく、志望校・専攻の実績を見る: 単純な合格者の総数が多いからといって、自分の志望校に強いとは限りません。自分が目指している大学、学部、専攻の合格者数をピンポイントで確認しましょう。特に、東京藝術大学や多摩美術大学、武蔵野美術大学といった難関校の合格実績は、予備校の実力を示す重要なバロメーターになります。

- 「合格率」を意識する: 大規模な予備校は在籍者数が多いため、合格者数も多くなるのは当然です。可能であれば、在籍者数に対する合格者の割合(合格率)を意識してみましょう。小規模でも、高い合格率を誇る予備校は、指導が手厚い可能性があります。

- 現役合格と浪人生の比率: 現役合格を目指すのか、浪人も視野に入れているのかによって、見るべきポイントは変わります。現役合格に強い予備校なのか、浪人生を確実に合格させるノウハウがあるのか、実績の内訳を確認することも大切です。

これらの実績は、予備校の公式サイトやパンフレットで公開されています。複数の予備校の実績を比較検討し、自分の目標に合致しているかを見極めましょう。

② 講師の質や相性

毎日顔を合わせ、指導を受ける講師は、予備校生活の質を大きく左右する存在です。講師の質や自分との相性は、慎重に見極める必要があります。

- 指導経験の豊富さ: 有名美大出身であることはもちろん重要ですが、それ以上に「教えるプロ」としての指導力があるかどうかが鍵となります。長年の指導経験を持つベテラン講師がいるか、各専攻の専門家が揃っているかを確認しましょう。

- 指導方針: 講師によって指導方針は様々です。論理的に技術を教えるタイプの講師もいれば、生徒の個性を引き出すことを重視する講師もいます。どちらが良いというわけではなく、自分がどのような指導を求めているかに合っているかどうかが重要です。

- コミュニケーションの取りやすさ: 質問しやすい雰囲気か、親身に相談に乗ってくれるかなど、講師とのコミュニケーションの取りやすさはモチベーションに直結します。体験授業などを利用して、実際に講師と話してみるのが一番です。尊敬でき、信頼できる講師との出会いが、成長の大きな原動力になります。

③ カリキュラムの内容

自分のレベルや目標に合ったカリキュラムが組まれているかどうかも、重要なチェックポイントです。

- 基礎課程と専門課程のバランス: 全くの初心者であれば、デッサンの基礎からじっくり学べるカリキュラムが必要です。逆にある程度経験があるなら、早い段階から志望校対策に特化した専門的な課題に取り組める方が効率的です。

- 志望校対策の充実度: 自分の志望校・専攻に特化したコースやゼミが設置されているか、過去問対策は充実しているかなどを確認しましょう。

- カリキュラムの柔軟性: カリキュラムが固定されすぎていると、個々の進捗や課題に対応しきれない場合があります。個別の課題を出してくれたり、コース変更に柔軟に対応してくれたりするなど、生徒一人ひとりに合わせた対応が可能かどうかも確認しておくと良いでしょう。

④ 予備校の規模や雰囲気

予備校の規模やアトリエの雰囲気は、学習環境として非常に重要です。

- 大規模予備校: 在籍者数が数百人規模の予備校です。

- メリット:情報量が多い、ライバルが多く刺激的、全国模試など大規模なイベントがある。

- デメリット:講師の目が行き届きにくい可能性がある、競争が激しくプレッシャーに感じることも。

- 小規模予備校(アトリエ): 在籍者数が数十人程度の予備校です。

- メリット:講師との距離が近く手厚い指導を受けやすい、アットホームな雰囲気。

- デメリット:情報量が限られる場合がある、競争環境が緩やかで緊張感に欠けることも。

どちらの環境が自分に合っているかは、性格によります。競争の中で燃えるタイプなら大規模、じっくりと自分のペースで学びたいなら小規模が向いているかもしれません。実際に校舎を訪れ、アトリエの空気感や生徒たちの様子を肌で感じてみることが大切です。

⑤ 通いやすさ(立地・オンライン対応)

美大予備校には、ほぼ毎日のように通うことになります。無理なく通い続けられるかどうかは、非常に現実的で重要な問題です。

- 立地: 自宅や学校からのアクセスが良いか、駅からの距離はどれくらいかを確認しましょう。通学に時間がかかりすぎると、制作や勉強の時間が削られるだけでなく、体力的な負担も大きくなります。

- オンライン対応: 最近では、対面授業と並行してオンライン授業に対応している予備校も増えています。悪天候の日や体調が優れない日にオンラインで参加できると、学習の機会を逃さずに済みます。また、地方在住者にとっては、オンライン講座が充実しているかは重要な選択基準になります。

⑥ 学科試験対策の有無

美大受験では実技試験が重視されますが、学科試験の成績も合否を左右する重要な要素です。特に、センター試験(大学入学共通テスト)を利用する国公立大学や、学科の配点が高い私立大学を目指す場合は、学科対策が不可欠です。

- 学科講座の有無: 多くの大手美大予備校では、実技と並行して英語や国語といった主要科目の学科講座を開講しています。

- サポート体制: 学科専門の講師がいるか、個別の質問に対応してくれるか、進路指導の中で学科の学習計画についても相談に乗ってくれるかなど、サポート体制の充実度を確認しましょう。実技と学科の両方をバランス良くサポートしてくれる予備校が理想的です。

⑦ 授業形式(対面かオンラインか)

近年、選択肢が増えた授業形式も、自分のライフスタイルや学習スタイルに合わせて選ぶ必要があります。

- 対面授業: 講師から直接指導を受けられる、他の生徒の作品から刺激を受けられる、その場の空気感や緊張感を味わえるといったメリットがあります。

- オンライン授業: 場所を選ばずに受講できる、通学時間や交通費を節約できる、自分のペースで学習を進めやすいといったメリットがあります。

それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分にとって最適な形式を選びましょう。両方に対応しているハイブリッド型の予備校も増えています。

⑧ 体験授業に参加して確認する

最終的に予備校を決める上で、最も重要なのが「体験授業」への参加です。パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からない、実際の授業の雰囲気、講師の教え方、アトリエの環境などを、自分の目で見て、肌で感じることができます。

できれば、複数の予備校の体験授業に参加し、比較検討することを強くおすすめします。A校ではしっくりこなかった指導が、B校では自分に合っていると感じることはよくあります。体験授業に参加することで、これまで解説してきた①から⑦までのポイントを、自分自身で最終確認できるのです。多くの予備校が無料または安価で体験授業や見学を受け付けているので、積極的に活用しましょう。

美大予備校に通う前に準備しておくべきこと

美大予備校に入学を決めたら、スムーズに予備校生活をスタートさせるために、いくつか準備しておくと良いことがあります。万全の状態で初日を迎えることで、幸先の良いスタートを切りましょう。

志望校や学びたい分野を大まかに決める

予備校に入る前に、完全に志望校を一つに絞り込む必要はありません。しかし、「デザイン系の学部に興味がある」「油絵を専門的に学びたい」「関東の私立美大に行きたい」といったように、大まかな方向性は決めておくと良いでしょう。

なぜなら、予備校では入学前の面談や相談会で、志望分野について聞かれることがほとんどだからです。自分の興味の方向性を伝えることで、予備校側も適切なコースやカリキュラムを提案しやすくなります。また、自分の中に一つの軸があることで、予備校選びそのものもブレにくくなります。

もちろん、予備校に通いながら様々な課題に取り組む中で、興味の対象が変わることはよくあります。それは全く問題ありません。まずは、現時点での自分の興味関心を見つめ直し、仮の目標を設定してみる、というくらいの気持ちで考えてみましょう。大学のパンフレットを取り寄せたり、ウェブサイトを眺めたりするだけでも、良いきっかけになります。

ポートフォリオを作成・整理しておく

もしこれまでに学校の授業や部活動、あるいは独学で描いた作品があるなら、それらをポートフォリオ(作品集)としてまとめておくことを強くおすすめします。立派なファイルに製本する必要はありません。スケッチブックやクリアファイルに整理しておくだけで十分です。

これを入学相談や最初の授業に持っていくことで、講師はあなたの現時点での画力、個性、得意なこと、苦手なことを一目で把握できます。それにより、より的確でパーソナルなアドバイスや指導を受けることが可能になります。

「下手だから見せるのが恥ずかしい」と思う必要は全くありません。むしろ、未熟な部分も含めて見せることで、講師は「この生徒には、まずこの部分から教えよう」という指導計画を立てやすくなります。自分の現在地を正確に伝えるための、重要なコミュニケーションツールだと考えましょう。

基礎的な画材をそろえておく

予備校で本格的な制作が始まると、様々な専門的な画材が必要になります。高価な絵の具や特殊な道具は、予備校に入ってから講師のアドバイスを受けて購入するのが無難ですが、基本的なデッサン用具は事前にそろえておくと、すぐに制作に取りかかれます。

【最低限そろえておきたい基礎画材リスト】

- 鉛筆: H、HB、B、2B、4B、6Bなど、硬さの異なるものを数種類。

- 練り消しゴム: 描いた線を消すだけでなく、明るい部分を表現(描画)するためにも使います。

- カッターナイフ: 鉛筆を削るために使います。美大受験では芯を長く出して使うことが多いため、鉛筆削りではなくカッターで削るのが基本です。

- スケッチブック: F6~F8サイズ程度の、クロッキーやアイデアスケッチに使えるもの。

- 木炭、木炭紙: 志望する科によっては最初から必要になります。

- カルトン(画板): 画用紙を固定して描くための板。

これらの画材は、世界堂や伊東屋といった大型の画材店で購入できます。何を選べばよいか分からなければ、店員さんに「美大受験のデッサンで使う基本的な道具を探している」と相談してみましょう。

学科の勉強も進めておく

見落としがちですが、非常に重要なのが学科の勉強です。予備校生活が始まると、多くの時間とエネルギーを実技の制作に費やすことになります。その結果、学科の勉強がおろそかになりがちです。

しかし、前述の通り、美大受験において学科の成績は無視できません。特に英語と国語は、ほとんどの大学で必須科目となっています。実技で高得点を取っても、学科の点数が基準に満たなければ不合格になるケースは少なくありません。

予備校に通い始める前に、高校の授業をしっかりと聞き、基礎学力を定着させておくこと。特に、英単語や古典文法といった暗記科目は、今のうちからコツコツと進めておきましょう。この先行投資が、受験直前期に実技に集中するための大きなアドバンテージになります。「実技と学科は車の両輪」という意識を持って、バランス良く準備を進めることが合格への鍵です。

【2024年最新】おすすめの美大予備校15選

全国には数多くの美大予備校が存在し、それぞれに特色や強みがあります。ここでは、特に首都圏や主要都市で高い実績を誇る代表的な予備校と、近年注目されるオンライン専門の予備校を合わせて15校ご紹介します。予備校選びの参考にしてください。

※掲載されている情報は2024年6月時点の各公式サイトの情報に基づいています。最新かつ詳細な情報については、必ず各予備校の公式サイトをご確認ください。

| 予備校名 | 主要拠点 | 特徴 | オンライン対応 |

|---|---|---|---|

| すいどーばた美術学院 | 東京(池袋) | 1955年創立の老舗。彫刻科、日本画科、工芸科に伝統的に強い。基礎力を重視した指導に定評。参照:すいどーばた美術学院公式サイト | ○ (通信教育科あり) |

| 御茶の水美術学院 | 東京(御茶ノ水) | 東京藝大、多摩美、武蔵美への圧倒的な合格実績を誇る。デザイン・工芸科が特に有名。通称「オチャビ」。参照:御茶の水美術学院公式サイト | ○ (オンラインコースあり) |

| 新宿美術学院 | 東京(新宿) | デザイン科、油絵科に強み。個性を尊重し、現役合格率の高さに定評がある。通称「シンビ」。参照:新宿美術学院公式サイト | ○ (オンラインコースあり) |

| 河合塾美術研究所 | 東京(新宿), 名古屋 | 大手予備校・河合塾が運営。実技と学科の両面で強力なサポート体制。全国規模のネットワークと情報力が強み。参照:河合塾美術研究所公式サイト | ○ (映像授業など) |

| 渋谷美術学院 | 東京(渋谷) | 渋谷という立地を活かし、デザイン・映像系の指導に強い。総合型選抜(旧AO入試)対策も充実。通称「シブビ」。参照:渋谷美術学院公式サイト | ○ (オンライン対応あり) |

| 立川美術学院 | 東京(立川) | 多摩地域に根差し、多摩美術大学への高い合格実績を誇る。基礎科から専門科まで幅広いコース設定。通称「タチビ」。参照:立川美術学院公式サイト | ○ (Web通信講座あり) |

| 湘南美術学院 | 神奈川(大船,横浜) | 神奈川県を代表する美大予備校。丁寧な個人指導とアットホームな雰囲気が特徴。通称「ショナビ」。参照:湘南美術学院公式サイト | ○ (オンライン個別指導あり) |

| 本郷美術学院 | 東京(大塚) | 東京藝術大学に特化した指導で知られ、特に彫刻、先端芸術表現、芸術学で高い実績。専門性の高い指導が受けられる。参照:本郷美術学院公式サイト | ○ (オンラインコースあり) |

| ふなばし美術学院 | 千葉(船橋) | 千葉県で最大規模の美大予備校。国公立大学から私立美大まで、幅広い大学に対応。通称「フナデ」。参照:ふなばし美術学院公式サイト | ○ (Webコースあり) |

| 埼玉美術学院 | 埼玉(北浦和) | 埼玉県内の受験生を中心に、基礎から丁寧に指導。武蔵野美術大学などへの進学実績が豊富。参照:埼玉美術学院公式サイト | △ (一部オンライン対応) |

| 大阪美術学院 | 大阪(大阪市) | 関西圏の美大・芸大(京都市立芸術大学、金沢美術工芸大学など)に強い。通称「オオビ」。参照:大阪美術学院公式サイト | ○ (オンラインコースあり) |

| 横浜美術学院 | 神奈川(横浜) | 創立50年以上の歴史。デザイン・ファインアート・建築・映像など幅広い分野を網羅。参照:横浜美術学院公式サイト | △ (要問合せ) |

| 福岡中央美術 | 福岡(福岡市) | 九州を代表する美術予備校。九州産業大学や九州大学芸術工学部など、地元の大学に強い。参照:福岡中央美術公式サイト | ○ (通信教育講座あり) |

| アタムアカデミー | オンライン専門 | 小中高生を対象としたオンライン専門のイラスト・美術教室。個別指導が中心で、デジタルイラストにも対応。参照:アタムアカデミー公式サイト | 専門 |

| ART-SCHOOL | オンライン専門 | 社会人や遠方の学生、海外からの受講者も対象としたオンラインスクール。ポートフォリオ制作や個別添削に強み。参照:ART-SCHOOL公式サイト | 専門 |

① すいどーばた美術学院

日本で最も歴史のある美大予備校の一つ。伝統的な基礎教育を重視し、特に彫刻科や日本画科では他の追随を許さないほどの高い合格実績を誇ります。参照:すいどーばた美術学院公式サイト

② 御茶の水美術学院

東京藝術大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学のいわゆる「御三家」への合格者数で、常にトップクラスを走る予備校。特にデザイン科と工芸科の指導レベルは非常に高いと評判です。参照:御茶の水美術学院公式サイト

③ 新宿美術学院

「シンビ」の愛称で親しまれ、現役合格率の高さに定評があります。生徒一人ひとりの個性を引き出し、伸ばす指導を大切にしており、デザイン科や油絵科が人気です。参照:新宿美術学院公式サイト

④ 河合塾美術研究所

大手大学受験予備校である河合塾が母体。そのため、実技対策だけでなく、学科対策のサポート体制が非常に充実しているのが最大の強みです。参照:河合塾美術研究所公式サイト

⑤ 渋谷美術学院

渋谷という流行の発信地にある立地を活かし、グラフィックデザインや映像、マンガ、アニメーションといった分野の指導に力を入れています。参照:渋谷美術学院公式サイト

⑥ 立川美術学院

多摩美術大学のお膝元である立川にあり、タマビ対策に定評があります。地域に密着した指導で、多くの受験生を志望校合格に導いています。参照:立川美術学院公式サイト

⑦ 湘南美術学院

神奈川県を拠点とする予備校で、生徒と講師の距離が近いアットホームな指導が特徴。一人ひとりへの丁寧なサポートで、着実に実力を伸ばせます。参照:湘南美術学院公式サイト

⑧ 本郷美術学院

東京藝術大学への合格に特化していることで有名な予備校。特に、他の予備校では対策が難しいとされる先端芸術表現科や芸術学科、建築科などで高い実績を上げています。参照:本郷美術学院公式サイト

⑨ ふなばし美術学院

千葉県で長年の実績を持つ代表的な予備校。国公立から有名私大まで、幅広い進路に対応できるバランスの取れた指導体制が魅力です。参照:ふなばし美術学院公式サイト

⑩ 埼玉美術学院

埼玉県さいたま市に拠点を置き、地元の受験生から厚い信頼を得ています。基礎的なデッサン力の養成に力を入れています。参照:埼玉美術学院公式サイト

⑪ 大阪美術学院

関西エリアの美大・芸大受験をリードする存在。京都市立芸術大学をはじめ、金沢美術工芸大学、愛知県立芸術大学など、全国の難関国公立大学への合格者を多数輩出しています。参照:大阪美術学院公式サイト

⑫ 横浜美術学院

横浜に根ざして50年以上の歴史を持つ伝統校。美術・デザインの幅広いジャンルをカバーし、初心者から経験者まで、レベルに合わせた指導を行っています。参照:横浜美術学院公式サイト

⑬ 福岡中央美術

九州の美大受験生を支える中心的な予備校。九州大学芸術工学部や九州産業大学など、地元大学の入試傾向を熟知した指導が強みです。参照:福岡中央美術公式サイト

⑭ アタムアカデミー(オンライン)

場所に縛られずに学べるオンライン専門のスクール。個別指導を基本とし、生徒の興味に合わせてカリキュラムを組むことができます。デジタルイラストやキャラクターデザインを学びたい中高生に人気です。参照:アタムアカデミー公式サイト

⑮ ART-SCHOOL(オンライン)

社会人や大学に通いながら美術を学びたい人、ポートフォリオの質を高めたい人などを対象としたオンラインスクール。プロのクリエイターから直接フィードバックがもらえるのが魅力です。参照:ART-SCHOOL公式サイト

美大予備校に関するよくある質問

最後に、美大予備校を検討している方が抱きがちな、よくある質問にお答えします。

独学で美大に合格するのは難しい?

結論から言うと、不可能ではありませんが、極めて難しいと言わざるを得ません。特に、東京藝術大学や多摩美術大学、武蔵野美術大学といった難関校に独学で合格するのは、宝くじに当たるような確率に近いかもしれません。

その理由は主に3つあります。

- 客観的な評価が得られない: 自分の作品の長所や短所を、入試の評価基準に照らして客観的に判断することは非常に困難です。予備校では講師が的確な評価と改善点を指摘してくれますが、独学ではその機会がありません。

- 情報が圧倒的に不足する: 最新の入試傾向や合格レベルの作品、効果的な練習方法といった、合否に直結する情報が手に入りにくいです。

- モチベーションの維持が困難: 一人で毎日制作を続けるのは、精神的に非常に大変です。スランプに陥った時に相談できる相手がおらず、挫折してしまう可能性が高いです。

もちろん、経済的な理由などでどうしても予備校に通えない場合もあるでしょう。その場合は、オンラインの添削サービスを利用したり、高校の美術の先生に積極的にアドバイスを求めたり、地域のデッサン会に参加したりするなど、できる限り外部からの評価や刺激を得る機会を作ることが重要になります。

部活動との両立はできる?

可能です。しかし、相当な覚悟と工夫が必要になります。実際に、部活動と両立させながら難関美大に合格する生徒は毎年います。

両立のポイントは、「時間の使い方」です。

- 高1・高2のうちから始める: 比較的時間に余裕のある高1・高2のうちに予備校に通い始め、基礎を固めておくのが理想的です。

- 隙間時間を活用する: 通学の電車内では学科の勉強をする、部活がない日は必ず予備校に行くなど、徹底したスケジュール管理が必要です。

- 短期講習をフル活用する: 部活が忙しくて平日に通えない場合は、夏期や冬期の長期休暇中に行われる季節講習会に集中して参加し、集中的に実技能力を高めるという方法もあります。

部活動で培った集中力や体力、精神力は、受験勉強においても大きな武器になります。両立は大変ですが、その経験は人間的な成長にもつながるでしょう。

授業についていけるか不安です

「絵を描くのは好きだけど、本格的に習ったことはない」「周りのみんなが上手そうで、ついていけるか不安…」という悩みは、多くの人が抱くものです。

しかし、心配する必要は全くありません。美大予備校に通い始める生徒の多くは、あなたと同じように初心者からのスタートです。そのため、ほとんどの予備校には、全くの未経験者を対象とした「基礎科」や「初心者コース」が設けられています。

そこでは、鉛筆の削り方やデッサンの基本的な考え方など、初歩の初歩から丁寧に教えてもらえます。最初は周りと比べて落ち込むこともあるかもしれませんが、焦る必要はありません。講師は一人ひとりのレベルに合わせて指導してくれますし、大切なのは、昨日より今日の自分が少しでも上達していることです。不安なことがあれば、遠慮せずにどんどん講師に質問・相談しましょう。そのための予備校です。

まとめ

この記事では、美大予備校はいつから通うべきかという疑問を中心に、その役割、メリット・デメリット、費用、選び方まで、幅広く解説してきました。

美大予備校は、単に絵の描き方を教わる場所ではありません。志望校合格という目標から逆算し、戦略的な対策と専門的な技術、そして最新情報を手に入れるための「プロフェッショナルな機関」です。

いつから通うべきかという問いに対する答えは、「できるだけ早く」が基本ですが、最も重要なのは「自分に合ったタイミングと目的意識」です。自分の目指す大学のレベルと現在の実力、そして学校生活とのバランスを考え、最適なスタート時期を見極めましょう。

そして、予備校選びで後悔しないためには、合格実績やカリキュラムといったデータだけでなく、必ず体験授業に参加し、自分の肌で雰囲気を感じることが不可欠です。講師との相性やアトリエの環境は、長い受験生活のモチベーションを大きく左右します。

美大受験は、決して楽な道ではありません。高額な費用がかかり、多くの時間を費やす、ハードな挑戦です。しかし、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨し、尊敬できる講師の指導のもとで作品と向き合った経験は、合否の結果を超えて、あなたの人生にとってかけがえのない財産となるはずです。

この記事が、あなたの夢への第一歩を力強く後押しできることを願っています。