「キャリアアップのために何か始めたい」「将来のために新しいスキルを身につけたい」と考えながらも、何から手をつければ良いのか分からず、一歩を踏み出せないでいる方は多いのではないでしょうか。変化の激しい現代社会において、社会人になってからの「学び直し」は、もはや特別なことではありません。むしろ、自らのキャリアを主体的に築き、豊かな人生を送るための重要な鍵となっています。

この記事では、「大人の学び直し」に関心を持つすべての方に向けて、その基礎知識から具体的な始め方、おすすめの学習分野、そして学びを後押しする公的な支援制度まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、学び直しに対する漠然とした不安が解消され、自分に合った学びの第一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

学び直し(リカレント教育)とは

近年、ニュースやビジネスシーンで頻繁に耳にするようになった「学び直し」。その背景には、「リカレント教育」という考え方があります。まずは、この基本的な概念を理解し、混同されがちな「リスキリング」や「生涯学習」との違いを明確にするところから始めましょう。

リカレント教育(Recurrent Education)とは、「働く(Work)→学ぶ(Learn)→働く(Work)」というサイクルを、個人の生涯にわたって繰り返す教育システムのことです。この概念は、1970年代にスウェーデンの経済学者であるゴスタ・レーンによって提唱されました。学校教育を終えて社会に出た後も、必要に応じて教育機関に戻って学び、再び仕事の世界へ復帰するという循環を想定しています。

従来の「学校を卒業したら学びは終わり」という直線的なキャリア観とは異なり、リカレント教育では、仕事と学びを断続的に繰り返しながらキャリアを形成していくという、より柔軟でダイナミックな生き方を前提としています。これは、一度身につけた知識やスキルが陳腐化しやすい現代において、非常に重要な考え方です。

リカレント教育とリスキリング、生涯学習の違い

学び直しを考える上で、類似した言葉との違いを理解しておくことは、目的を明確にする上で役立ちます。

| 用語 | 主な目的 | 学習内容 | 学習の主体・タイミング |

|---|---|---|---|

| リカレント教育 | 時代や技術の変化に対応し、キャリアを中断してでも新たな知識・スキルを習得する | 専門分野の高度な知識から、キャリアチェンジに必要な全く新しい分野まで幅広い | 主に個人が主体。キャリアの節目で必要に応じて行う |

| リスキリング | 現在または将来の職務で必要となる新しいスキルを習得する(デジタル分野が中心) | DX推進、AI活用など、技術革新に対応するための特定スキルが中心 | 主に企業が主体。事業戦略の一環として従業員に学ばせる |

| 生涯学習 | 自己実現や豊かな人生を送るため、生涯にわたって学習を続ける | 仕事に関わることに限定されず、趣味、教養、スポーツ、地域活動など多岐にわたる | 個人が主体。自発的な興味・関心に基づいていつでも行う |

リスキリング(Re-skilling)は、特にデジタルトランスフォーメーション(DX)の文脈で語られることが多い概念です。企業の事業戦略上、今後必要となる新しいスキル(特にデジタルスキル)を従業員に習得させることを指します。多くの場合、企業主導で行われ、現在の職務の延長線上か、社内の新たなポジションで活躍することを目的としています。一方、リカレント教育は、より個人のキャリア形成という広い視点に立ち、時にはキャリアを中断して大学院で学び直すなど、より長期的で主体的な学びを指すことが多いのが特徴です。

生涯学習は、さらに広い概念です。仕事に直接関係する学びだけでなく、趣味や教養、ボランティア活動など、人生を豊かにするためのあらゆる学びが含まれます。リカレント教育は、この広範な生涯学習の中でも、特に「職業能力の維持・向上」という側面に焦点を当てたものと位置づけることができます。

つまり、「大人の学び直し」とは、このリカレント教育の考え方をベースに、リスキリングや生涯学習の要素も取り入れながら、個々人が自らの目的達成のために行う学習活動全般を指す言葉として広く使われています。それは、キャリアアップという明確な目標を持つ学びもあれば、知的好奇心を満たすための教養の学びも含まれる、非常に幅の広い活動なのです。

なぜ今、大人の学び直しが注目されているのか

かつては「一度就職すれば定年まで安泰」という考え方が一般的でした。しかし、現代の日本社会は大きな変革期を迎えており、こうした価値観は過去のものとなりつつあります。なぜ今、これほどまでに多くの人が「大人の学び直し」に関心を寄せ、その重要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、主に3つの大きな社会的変化があります。

働き方の多様化

一つ目の大きな要因は、働き方の選択肢が格段に増えたことです。従来の正社員として一つの企業に勤め上げるモデルだけでなく、様々な働き方が一般化しつつあります。

例えば、副業・兼業の解禁は大きな変化です。本業で得たスキルを活かして収入源を増やしたり、全く異なる分野に挑戦して新たなキャリアの可能性を探ったりする人が増えています。また、組織に属さず、専門スキルを武器に独立して働くフリーランスや、複数の企業と業務委託契約を結ぶギグワーカーも増加傾向にあります。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大を機にリモートワーク(テレワーク)が急速に普及しました。場所にとらわれない働き方が可能になったことで、地方にいながら都市部の企業の仕事を受けたり、育児や介護と仕事を両立させたりしやすくなりました。

こうした働き方の多様化は、私たちに自由な選択肢を与えてくれる一方で、「個人の専門性」がよりシビアに問われる時代になったことを意味します。会社という看板に頼るのではなく、「自分は何ができるのか」「どのような価値を提供できるのか」を常に問い、市場価値の高いスキルを自ら磨き続ける必要性が高まっているのです。学び直しは、この変化の激しい労働市場で自分の価値を高め、多様な働き方を実現するための強力な武器となります。

終身雇用制度の変化

二つ目の要因は、日本の雇用慣行の根幹であった終身雇用制度が実質的に変化していることです。多くの企業で年功序列から成果主義へと人事制度が移行し、年齢や勤続年数ではなく、個人のパフォーマンスやスキルが評価・処遇に直結するようになりました。

かつてのように、同じ会社に長く勤めていれば自動的に給与が上がり、役職も上がっていくという時代は終わりを告げつつあります。これにより、転職はもはや珍しいことではなく、キャリアアップのための戦略的な選択肢として広く受け入れられるようになりました。

このような状況では、企業にキャリアを委ねるのではなく、自分自身でキャリアプランを描き、その実現に必要なスキルや知識を主体的に獲得していく「キャリア自律」の考え方が不可欠です。市場のニーズや技術のトレンドを常に把握し、自分のスキルセットをアップデートし続けなければ、あっという間に時代に取り残されてしまう可能性があります。

学び直しは、このキャリア自律を実現するための具体的なアクションです。現在の職場でより高い成果を出すため、あるいは、より良い条件ややりがいを求めて転職するために、戦略的に新しい知識や資格を習得することが、これからの時代を生き抜く上で極めて重要になります。

人生100年時代への備え

三つ目の要因は、「人生100年時代」の到来です。医療の進歩により、私たちの平均寿命は著しく延伸しました。それに伴い、働く期間も長期化することが予想されています。60歳や65歳で定年退職を迎えた後も、20年、30年と続く長い人生を見据えなければなりません。

この長い職業人生を、やりがいと経済的な安定を持って乗り切るためには、キャリアの各段階で知識やスキルを更新し、自分自身を「再教育」し続けることが求められます。20代で学んだ知識だけで、70代、80代まで活躍し続けることは現実的ではありません。

例えば、40代で一度立ち止まり、これまでのキャリアを棚卸しして、後半のキャリアで必要となるであろうデジタルスキルやマネジメントスキルを学び直す。50代で全く新しい分野に挑戦し、定年後も続けられる専門性を身につける。このように、ライフステージの変化に合わせて学びを柔軟に取り入れていくことが、人生100年時代を豊かに生きるための鍵となります。

学び直しは、単に目先のキャリアアップのためだけではありません。変化に対応し、学び続ける力そのものが、この不確実で長い人生を生き抜く上での「生涯の資産」となるのです。知的好奇心を満たし、新しい世界に触れることは、人生に彩りと深みを与えてくれるでしょう。

大人が学び直しをする5つのメリット

時間や費用をかけてまで、なぜ大人が学ぶべきなのでしょうか。学び直しには、日々の仕事や生活をより豊かにし、将来の可能性を大きく広げる、計り知れないメリットがあります。ここでは、代表的な5つのメリットを具体的に解説します。

① キャリアアップやキャリアチェンジの可能性が広がる

学び直しの最も直接的で分かりやすいメリットは、キャリアにおける選択肢が格段に増えることです。専門的な知識やスキルを新たに習得することで、これまで見えていなかったキャリアパスが開ける可能性があります。

具体的には、以下のような好影響が期待できます。

- 昇進・昇給: 現在の職務に関連する高度なスキル(例:マネジメント、データ分析)を身につければ、社内での評価が高まり、より責任のあるポジションや高い報酬に繋がりやすくなります。

- 希望部署への異動: 専門知識を要する部署(例:IT部門、海外事業部)への異動を希望する場合、関連する資格やスキルを自主的に学んでいる姿勢は、強いアピール材料になります。

- 有利な転職: 異業種や成長分野へのキャリアチェンジを考える際、未経験であっても関連スキルを習得していれば、ポテンシャルを評価されやすくなります。特に、プログラミングやWebマーケティングといった需要の高いスキルは、転職市場での価値を大きく高めます。

- 独立・起業: 経営や会計、法律に関する知識を学べば、会社員という枠を超えて、自身の事業を立ち上げるという選択肢も現実味を帯びてきます。

このように、学び直しは自らの市場価値を高め、キャリアの主導権を握るための最も確実な投資と言えるでしょう。

② 仕事で役立つ最新の知識やスキルが身につく

現代のビジネス環境は、AI、IoT、ビッグデータといったテクノロジーの進化により、目まぐるしく変化しています。昨日まで有効だった手法が、今日にはもう通用しなくなることも珍しくありません。

学び直しを通じて、こうした時代の変化に対応した最新の知識やスキルをキャッチアップできます。例えば、以下のような効果が期待できます。

- 業務効率の向上: Excelの高度な関数やマクロ、RPA(Robotic Process Automation)ツールなどを学べば、手作業で行っていた定型業務を自動化し、大幅な時間短縮が可能です。

- 生産性の向上: データ分析の手法を学べば、勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいた意思決定ができるようになり、企画の精度や成功率を高められます。

- 新たな価値の創出: Webマーケティングや動画編集のスキルを身につければ、自社の製品やサービスを新たな顧客層に届け、売上向上に貢献できるかもしれません。

学生時代に学んだ知識だけでは、こうした変化の波に対応することは困難です。継続的な学びによって自身のスキルセットをアップデートし続けることが、プロフェッショナルとして成果を出し続けるための必須条件となっています。

③ 新しい人脈が広がる

学びの場は、新たな出会いの宝庫です。普段の職場や生活圏内では決して出会うことのない、多様なバックグラウンドを持つ人々との交流が生まれます。

オンラインスクールや社会人大学院、セミナーや勉強会に参加すれば、同じ目標に向かって学ぶ仲間ができます。そこには、全く異なる業種や職種で働く人々が集まっています。彼らとのディスカッションや情報交換は、自分一人では得られなかった新しい視点やアイデアをもたらしてくれます。

- 異業種の知見: 例えば、製造業の技術者がIT業界のマーケターと話すことで、自社製品の新たな販売チャネルのヒントを得るかもしれません。

- キャリアの相談相手: 同じようにキャリアに悩み、学び直しに挑戦している仲間との対話は、大きな刺激となり、モチベーション維持にも繋がります。

- 将来のビジネスパートナー: 学びの場で築いた信頼関係が、将来的に共同で事業を立ち上げたり、仕事を紹介し合ったりする貴重なネットワークに発展する可能性も秘めています。

このように、学びを通じて得られる人脈は、短期的なスキル習得以上に価値のある、一生涯の財産となり得るのです。

④ 仕事へのモチベーションが上がる

日々の業務がルーティン化し、仕事に対する新鮮な気持ちや成長実感を失ってしまうことは、多くの社会人が経験する「中だるみ」です。学び直しは、こうしたマンネリ感を打破し、仕事へのモチベーションを再燃させる効果があります。

新しい知識を学ぶプロセスは、知的好奇心を刺激し、「わかる」「できる」という感覚をもたらします。学んだことを早速、翌日の仕事で試してみる。そして、少しでも業務が改善されたり、同僚から「すごいね」と褒められたりすれば、それは大きな喜びと自信に繋がります。

- 自己効力感の向上: 「自分はまだ成長できる」という感覚(自己効力感)は、仕事への意欲を高め、より困難な課題にも積極的に挑戦する原動力となります。

- 仕事の面白さの再発見: 新しい視点を得ることで、これまで当たり前だと思っていた業務の裏にある目的や意義を再認識し、仕事がより面白く感じられるようになります。

学びは、日々の仕事にポジティブな循環を生み出します。 学びで得た自信が仕事の成果に繋がり、その成果がさらなる学びへの意欲を掻き立てる。この好循環に入ることができれば、キャリアはより充実したものになるでしょう。

⑤ 視野が広がり生涯の資産になる

学び直しの対象は、必ずしも仕事に直結するスキルだけではありません。歴史や哲学、アートといったリベラルアーツ(教養)を学ぶことも、非常に大きな価値を持ちます。

一見、実務とは関係ないように思える学問も、物事を多角的・俯瞰的に捉える力、本質を見抜く洞察力を養ってくれます。複雑で答えのない問題に直面したとき、専門知識だけでは行き詰まってしまうことがあります。そんな時、歴史上の出来事からの類推や、哲学的な思考法が、ブレークスルーのきっかけになるかもしれません。

また、異なる文化や価値観に触れることは、自分自身の固定観念に気づかせ、より柔軟な思考を促します。こうした幅広い視野は、ビジネスにおける意思決定だけでなく、人間関係や人生の選択といった、あらゆる場面で役立ちます。

短期的な利益には繋がらないかもしれない教養の学びは、時間をかけて熟成され、その人の人間的な深みや魅力を形作ります。 これこそが、誰にも奪われることのない「生涯の資産」と言えるのではないでしょうか。

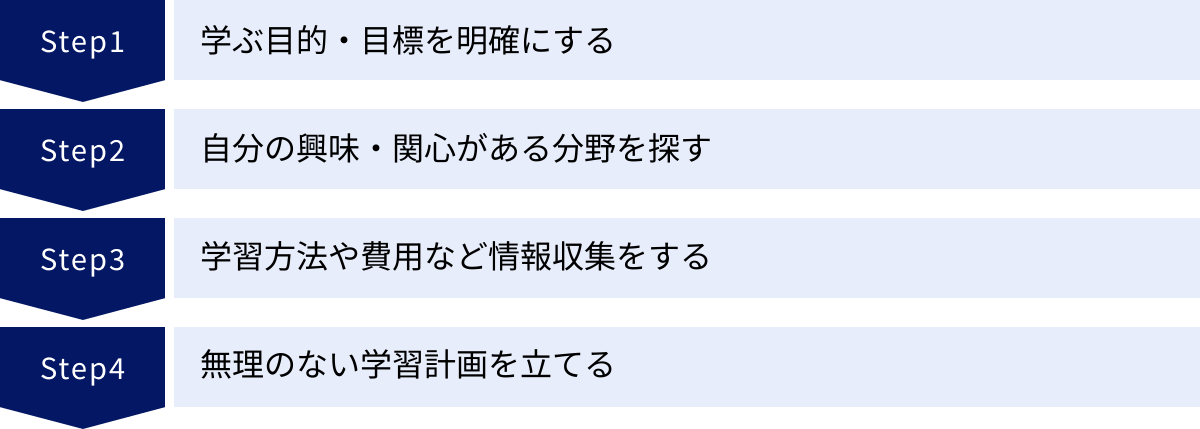

大人の学び直しの始め方4ステップ

「学び直しのメリットは分かったけれど、具体的に何から始めたらいいの?」という疑問にお答えします。やみくもに流行りのスキルに飛びつくのではなく、しっかりとしたステップを踏むことが成功への近道です。ここでは、失敗しないための4つのステップを紹介します。

① 学ぶ目的・目標を明確にする

何よりもまず大切なのは、「なぜ学びたいのか」「学んだ結果、どうなりたいのか」という目的と目標を自分の中で明確にすることです。ここが曖昧なままだと、学習の途中でモチベーションが続かなくなったり、せっかく学んだのに「何のためにやっていたんだっけ?」と後悔したりすることになりかねません。

まずは、静かな時間を作って自己分析をしてみましょう。

- 現状の課題(Why): なぜ学びたいと感じるのか?「給料が上がらない」「将来が不安」「仕事がマンネリ化している」「もっと社会の役に立ちたい」など、正直な気持ちを書き出してみましょう。

- 理想の姿(What): 学びを通して、どのような状態になりたいのか?「3年後に年収を100万円アップさせたい」「未経験からIT業界に転職したい」「副業で月5万円稼げるようになりたい」「海外のクライアントと臆せず話せるようになりたい」など、できるだけ具体的に描きます。

目標を設定する際には、「SMART」 と呼ばれるフレームワークが役立ちます。

- S (Specific): 具体的に(例:「英語を学ぶ」ではなく「ビジネスメールが書けるようになる」)

- M (Measurable): 測定可能に(例:「TOEICで800点を取る」)

- A (Achievable): 達成可能に(例:いきなり「1年で起業」ではなく「半年で事業計画を作る」)

- R (Relevant): 関連性がある(自分のキャリアや人生の目標と関連しているか)

- T (Time-bound): 期限を設ける(例:「〇年〇月までに」)

この目的・目標設定が、今後の学習分野の選定や学習方法の決定における、全ての判断の基盤となります。

② 自分の興味・関心がある分野を探す

目的が明確になったら、次はその目的を達成するために「何を学ぶか」を考えます。ここで重要なのは、「社会的なニーズ」と「自分自身の興味・関心」の二つの軸を掛け合わせることです。

いくら市場価値が高いスキルであっても、自分が全く興味を持てない分野では、学習を継続するのは苦痛です。逆に、好きなことでも、それがキャリア目標に繋がらないのであれば、趣味の範囲に留まってしまうかもしれません。

分野を探す際には、「Will-Can-Must」 のフレームワークで整理するのもおすすめです。

- Will (やりたいこと): 自分の興味・関心、情熱を注げること。時間を忘れて没頭できることは何か?

- Can (できること・得意なこと): これまでの経験で培ったスキルや強み。人から褒められたり、頼られたりすることは何か?

- Must (やるべきこと・求められること): 社会や市場から求められていること。自分のキャリア目標達成のために必要なスキルは何か?

この3つの円が重なる領域こそが、あなたが最も力を発揮でき、かつ楽しく学び続けられる分野である可能性が高いです。例えば、「人と話すのが好き(Will)」で「プレゼンが得意(Can)」、そして「社内で営業成績を上げたい(Must)」のであれば、「高度な交渉術」や「マーケティング戦略」などが学習分野の候補になるでしょう。

様々な分野の情報を集め、少しでも気になったら関連書籍を読んでみたり、無料のオンラインセミナーに参加してみたりして、「お試し」で触れてみるのも良い方法です。

③ 学習方法や費用など情報収集をする

学ぶべき分野の方向性が定まったら、具体的な学習方法について情報収集を行います。現代には、多様な学習スタイルが存在します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルや予算に合ったものを選びましょう。

- 独学(書籍、学習サイト、動画コンテンツなど):

- メリット:費用が安い、自分のペースで進められる。

- デメリット:モチベーション維持が難しい、疑問点をすぐに解決できない、情報の取捨選択が必要。

- 通信講座・オンラインスクール:

- メリット:体系的なカリキュラム、専門家によるサポート、学習仲間との交流。

- デメリット:独学よりは費用がかかる、コース修了までの拘束期間がある。

- 社会人向けの大学・大学院:

- メリット:高度で専門的な知識、学位の取得、質の高い人脈形成。

- デメリット:高額な費用、通学や課題など時間的な負担が大きい。

- 勉強会・セミナー:

- メリット:最新情報を手軽に入手できる、人脈が広がる。

- デメリット:体系的な学習にはなりにくい、単発的な知識習得に留まりがち。

また、費用面での情報収集も不可欠です。受講料はいくらか、教材費は別途必要か、などをしっかり確認します。同時に、後述する「教育訓練給付制度」など、国や自治体の支援制度が使えないかも必ずチェックしましょう。対象となる講座を受講すれば、費用のかなりの部分が補助される可能性があります。

④ 無理のない学習計画を立てる

最後のステップは、具体的な学習計画を立てることです。ここで最も重要なのは、「完璧」を目指さず、「継続できる」計画を立てることです。多くの人が、最初から意気込みすぎて実現不可能な計画を立ててしまい、三日坊主で終わってしまいます。

- スモールステップで始める: 最初は「平日に30分だけテキストを読む」「週末に1時間だけ動画講座を見る」など、ごく小さな目標から始めましょう。習慣化することが第一の目標です。

- 学習時間を確保する: 自分の1日のスケジュールを書き出し、「どこで学習時間を捻出できるか」を考えます。「朝活として出勤前に30分」「通勤電車の中」「昼休み」「寝る前の30分」など、隙間時間を有効活用する工夫が鍵です。

- 進捗を可視化する: 学習時間や進んだページ数を記録したり、カレンダーに印をつけたりして、自分の頑張りを「見える化」しましょう。小さな達成感の積み重ねが、継続の力になります。

- 休息日も計画に入れる: 毎日休みなく続けるのは現実的ではありません。「週に1日は何もしない日を作る」など、あらかじめ休息日を計画に組み込んでおくことで、心身のバランスを保ち、長期的な継続が可能になります。

計画はあくまでも現時点での見立てです。 実際に始めてみて「このペースはきついな」と感じたら、ためらわずに計画を修正しましょう。学び直しは短距離走ではなく、マラソンです。 自分のペースを守り、楽しみながら走り続けることが、ゴールにたどり着くための最大の秘訣です。

【目的別】大人の学び直しにおすすめの勉強分野・資格

「何を学ぶか」は学び直しの成否を分ける重要な要素です。ここでは、キャリアアップや転職、自己投資など、様々な目的に合わせたおすすめの勉強分野と、関連する代表的な資格を紹介します。

IT・Web関連スキル

DX(デジタトランスフォーメーション)が社会全体の急務となる中、IT・Web関連スキルは業界を問わず最も需要が高い分野の一つです。専門職を目指すだけでなく、あらゆるビジネスパーソンにとって、これらのスキルは業務効率化や新たな価値創造に直結します。

| スキル分野 | 概要 | 活かせる仕事・キャリアパス |

|---|---|---|

| プログラミング | Webサイトやアプリケーション、システムを構築するための技術。Python、JavaScript、Java、PHPなどが代表的。 | Webエンジニア、アプリケーション開発者、社内SE、業務自動化 |

| Webマーケティング | WebサイトやSNSを活用し、商品やサービスを販売・宣伝するための戦略・手法。SEO、広告運用、SNSマーケティングなど。 | Webマーケター、広報・宣伝担当、ECサイト運営、Webディレクター |

| Webデザイン | Webサイトの見た目や使いやすさ(UI/UX)を設計・制作する技術。デザインツール(Figma, Adobe XD)やHTML/CSSの知識が必要。 | Webデザイナー、UI/UXデザイナー、Webディレクター |

| データサイエンス | 大量のデータ(ビッグデータ)を分析し、ビジネス上の意思決定に役立つ知見を導き出す学問。統計学やプログラミングの知識が必要。 | データサイエンティスト、データアナリスト、AIエンジニア、マーケティングリサーチャー |

| 動画編集 | 映像素材をカット、テロップ挿入、BGM追加などを行い、魅力的なコンテンツに仕上げる技術。YouTubeやSNS広告の需要が急増。 | 動画クリエイター、企業の広報担当、オンライン講座制作者 |

プログラミング

システムの根幹を支えるスキルであり、論理的思考力も養われます。Webサービス開発で人気のPythonやJavaScriptから始め、自分の作りたいものに合わせて言語を選択するのがおすすめです。未経験からでも学習を始めやすく、高収入の専門職を目指せる可能性も秘めています。

Webマーケティング

「良いものを作れば売れる」時代は終わりました。Webマーケティングは、どうすれば顧客に価値を届けられるかを考えるスキルです。SEO(検索エンジン最適化)やWeb広告、SNSの活用法などを学ぶことで、自社や自身のサービスの集客・売上向上に直接貢献できます。

Webデザイン

単に見た目を美しくするだけでなく、ユーザーが直感的で快適に使えるか(UI/UXデザイン)が重視されます。ユーザー目線での設計思考は、Webサイト制作だけでなく、あらゆる企画立案や資料作成にも活かせる汎用性の高いスキルです。

データサイエンス

勘や経験に頼らない、データに基づいた客観的な意思決定は現代ビジネスの必須要件です。統計学の基礎から学び、Pythonなどを使ってデータを可視化・分析するスキルを身につければ、マーケティング、商品開発、経営戦略など、あらゆる分野で活躍の場が広がります。

動画編集

YouTubeやTikTok、企業のプロモーションなど、動画コンテンツの需要は爆発的に増加しています。基本的な編集スキルを身につけるだけで、副業として案件を獲得することも可能です。情報を分かりやすく、魅力的に伝える力が身につきます。

語学スキル

グローバル化が進む現代において、語学力はコミュニケーションの幅を広げ、キャリアの可能性を大きく飛躍させるスキルです。

| スキル分野 | 概要 | 活かせる仕事・キャリアパス |

|---|---|---|

| 英語(TOEICなど) | ビジネスにおける世界共通語。読み書きだけでなく、実践的な会話力(スピーキング)の重要性が高まっている。 | 外資系企業、海外事業部、貿易事務、翻訳・通訳、インバウンド関連職 |

| 中国語 | 世界で最も話者人口が多く、日本との経済的な結びつきも強い。ビジネスチャンスが豊富。 | 商社、メーカーの海外営業、観光業、中国向け越境EC担当 |

英語(TOEICなど)

多くの企業で昇進の要件とされたり、採用時に有利に働いたりします。TOEICのスコアアップを目指すだけでなく、オンライン英会話などを活用して「話す・聞く」力を鍛えることが、実践的なビジネスシーンで活躍するための鍵となります。

中国語

巨大な市場である中国や、成長著しい東南アジアの華僑圏とのビジネスにおいて、中国語スキルは強力な武器になります。英語話者に比べて競合が少ないため、希少価値の高い人材として重宝される可能性があります。

事務・会計・金融関連スキル

企業の根幹を支える管理部門や、個人の資産形成にも役立つ、普遍的で安定した需要のあるスキル群です。

| スキル分野 | 概要 | 活かせる仕事・キャリアパス |

|---|---|---|

| 簿記 | 企業の経済活動を帳簿に記録・計算・整理する技術。日商簿記が有名。 | 経理、財務、会計事務所、営業職(コスト意識の醸成)、経営企画 |

| FP | 個人の資産運用、保険、税金、不動産など、お金に関する包括的なアドバイスを行う専門家。 | 金融機関(銀行、証券)、保険会社、不動産業界、独立系FP |

| MOS | WordやExcelなど、マイクロソフトオフィス製品の利用スキルを証明する国際資格。 | 一般事務、営業事務、秘書など、PCを使用するあらゆる職種 |

簿記

全てのビジネスパーソンの必須教養とも言われます。簿記を学ぶことで、企業の財務諸表(決算書)が読めるようになり、自社の経営状況を理解したり、取引先の信用度を判断したりする力が身につきます。

ファイナンシャルプランナー(FP)

企業の顧客にアドバイスするだけでなく、自分自身のライフプランニング(住宅ローン、教育資金、老後資金など)にも直接役立つ知識が得られます。金融リテラシーを高める第一歩として非常におすすめです。

MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)

PCスキルを客観的に証明できるため、事務職への転職や復職を目指す際に有利に働きます。また、学習を通じて自己流だった操作を見直し、業務効率を格段に向上させることができます。

法律・労務関連スキル

コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高まる中、法律や労務に関する専門知識を持つ人材の需要は高まっています。

社会保険労務士

人事・労務管理の専門家。働き方改革、多様な雇用形態への対応、社会保険手続きなど、「人」に関するエキスパートとして、企業内での活躍はもちろん、独立開業も視野に入れられる国家資格です。

宅地建物取引士(宅建士)

不動産取引における重要事項の説明などを行うための国家資格。不動産業界では必須とされることが多いですが、金融機関が担保評価のために有資格者を求めたり、自身の不動産購入・売却時に知識が役立ったりと、活用の幅は広いです。

経営・コンサルティング関連スキル

組織全体を俯瞰し、課題解決や成長戦略を導くための高度なスキルです。管理職や経営層を目指す方、将来的に独立を考えている方におすすめです。

中小企業診断士

経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。企業の経営課題を分析し、助言を行う専門家。学習過程で、経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理など、経営に関する幅広い知識を体系的に学べます。

経営学修士(MBA)

大学院で経営学を修めると得られる学位。ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を最適化し、企業価値を最大化するための知識とスキルを、ケーススタディなどを通じて実践的に学びます。経営幹部候補としてのキャリアを築く上で強力な武器となります。

キャリア・その他専門スキル

個人のキャリア支援や、ビジネスにおける円滑なコミュニケーションを支える専門スキルです。

キャリアコンサルタント

個人の適性や職業経験に応じ、キャリア設計に関する相談・助言を行う専門家。企業の人事部門や人材紹介会社、大学のキャリアセンターなどで活躍できます。人の成長を支援することにやりがいを感じる方に向いています。

秘書検定

基本的なビジネスマナーや一般常識、接遇スキルなどを証明する検定。秘書職だけでなく、社会人としての基礎力を客観的に示したい新入社員や若手社員にも人気があります。

自分に合った学習方法を見つけよう

学ぶべき分野が決まったら、次は「どうやって学ぶか」です。働きながら学ぶ社会人にとって、学習方法の選択は継続できるかどうかを左右する重要なポイントです。ここでは、代表的な学習方法とその特徴を比較し、自分に合ったスタイルを見つけるヒントを提供します。

| 学習方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 独学 | ・費用が圧倒的に安い ・時間や場所に縛られない ・自分のペースで進められる |

・モチベーション維持が難しい ・質問できる相手がいない ・情報の正誤判断が自己責任 |

・自己管理能力が高い人 ・コストを最優先したい人 ・特定の分野を深く探求したい人 |

| 通信講座・オンラインスクール | ・体系的なカリキュラム ・専門家による質問対応や添削 ・学習仲間とのコミュニティ |

・独学よりは費用がかかる ・受講期間や課題の締切がある ・サービスの質に差がある |

・効率よく体系的に学びたい人 ・一人では挫折しがちな人 ・仕事と両立しながら学びたい人 |

| 社会人向け大学・大学院 | ・高度で専門的な知識が得られる ・学位(学士、修士など)を取得できる ・質の高い人脈が築ける |

・費用が高額 ・通学や課題など時間的拘束が大きい ・入学試験がある |

・キャリアを大きく転換したい人 ・専門分野の研究者や教育者を目指す人 ・経営層を目指す人 |

| 勉強会・セミナー | ・最新のトレンド情報を入手できる ・気軽に単発で参加できる ・異業種の人脈が広がる |

・知識が断片的になりやすい ・体系的なスキル習得は難しい ・内容の質が主催者によって様々 |

・特定のテーマに関心がある人 ・情報収集や人脈作りが目的の人 ・新しい分野の「お試し」をしたい人 |

独学(書籍・動画コンテンツ)

最も手軽に始められる方法です。専門書や参考書、YouTubeやUdemyなどの動画教材、学習アプリなどを活用します。最大の魅力は、低コストで自分のペースで学べることです。しかし、強い意志がないと三日坊主になりやすく、疑問が生じた際に自力で解決しなければならないという壁もあります。まずは独学で基礎を学び、その後スクールに通うというステップも有効です。

通信講座・オンラインスクール

近年、最も人気のある学習方法の一つです。プロが作成した体系的なカリキュラムに沿って、効率的に学習を進めることができます。 メンターによる質問対応や課題のフィードバック、受講生同士のコミュニティなど、挫折を防ぐためのサポート体制が充実しているのが大きな特徴です。費用は数万円から数十万円と幅広く、国の給付金制度の対象となっている講座も多いため、賢く利用することをおすすめします。

社会人向けの大学・大学院

夜間や土日に開講するコース、オンラインで完結するプログラムなど、社会人が学びやすい環境が整ってきています。特定の分野を深く体系的に学び、修士号(MBAなど)や博士号といった学位を取得したい場合に最適な選択肢です。高い専門性と質の高い人脈が得られる一方、学費や学習時間の負担は他の方法と比べて格段に大きいため、明確な目的と覚悟が必要です。

勉強会・セミナーへの参加

数時間から1日で完結するものが多く、気軽に参加できるのが魅力です。特定のテーマについて、専門家の話を聞いたり、参加者同士でディスカッションしたりすることで、最新の動向を掴んだり、新たな視点を得たりすることができます。同じ興味を持つ仲間と出会える貴重な機会でもあります。ただし、これだけで体系的なスキルを身につけるのは難しいため、他の学習方法と組み合わせることが効果的です。

資格・検定の受験を目標にする

「何を学べばいいか分からない」という場合、資格や検定の取得を学習のゴールに設定するのも良い方法です。試験日から逆算して学習計画を立てやすく、合格という明確な目標があるためモチベーションを維持しやすくなります。また、合格すればスキルを客観的に証明できるという大きなメリットもあります。

企業の研修制度を活用する

勤務先の企業が提供する研修制度や資格取得支援制度も、積極的に活用すべき選択肢です。費用を会社が負担してくれたり、業務時間内に研修を受けさせてくれたりする場合もあります。自社にどのような制度があるか、人事部などに一度確認してみることをおすすめします。会社にとっても従業員のスキルアップは投資であり、学ぶ意欲のある社員を支援したいと考えている企業は少なくありません。

学び直しで活用できる国の支援制度・給付金

「学びたい気持ちはあるけれど、経済的な負担が心配…」という方は多いでしょう。実は、国は社会人の学び直しを後押しするために、様々な公的支援制度を用意しています。これらの制度を賢く活用すれば、金銭的なハードルを大きく下げることが可能です。ここでは、代表的な制度を紹介します。

(※制度の詳細は変更される可能性があるため、利用を検討する際は必ず厚生労働省やハローワーク等の公式サイトで最新情報をご確認ください。)

| 制度名 | 概要 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| 教育訓練給付制度 | 厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、受講費用の一部が支給される。 | 雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者) |

| 人材開発支援助成金 | 企業が従業員に対して職務に関連した訓練を実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。 | 労働者を雇用する事業主 |

| 高等職業訓練促進給付金 | シングルマザー・ファザーが看護師など国家資格を取得するため養成機関で修業する場合、生活費の負担を軽減するために給付金が支給される。 | 母子家庭の母または父子家庭の父 |

| ハロートレーニング | 希望する仕事に就くために必要なスキルを無料で習得できる公的職業訓練。 | 主に雇用保険を受給している求職者 |

| ジョブ・カード制度 | 個人のキャリアプランニングや職業能力証明に活用できるツール。専門コンサルタントによるキャリア相談も受けられる。 | 在職者、求職者、学生など幅広い国民 |

| 母子父子寡婦福祉貸付金 | シングルマザー・ファザーや寡婦の経済的自立を支援するため、子供の修学資金や親自身の技能習得資金などを無利子または低利で貸し付ける。 | 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦など |

教育訓練給付制度

社会人の学び直しにおいて最も利用しやすい代表的な制度です。目的やレベルに応じて3つの種類があります。

- 専門実践教育訓練: 看護師、美容師、デジタル関連など、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な講座が対象。受講費用の最大70%(上限年間56万円)が支給される可能性があります。(参照:ハローワークインターネットサービス)

- 特定一般教育訓練: 税理士、社会保険労務士など、速やかな再就職やキャリアアップに繋がる講座が対象。受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。(参照:ハローワークインターネットサービス)

- 一般教育訓練: 事務、語学、ITスキルなど、幅広い分野の講座が対象。受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。(参照:ハローワークインターネットサービス)

自分が受講したいスクールや講座がこの制度の対象になっているか、事前に確認することが重要です。

人材開発支援助成金

これは個人ではなく、企業が利用する制度です。従業員のスキルアップのために研修費用などを負担した企業に対して、国がその経費や賃金の一部を助成します。もしあなたが学びたい分野が会社の事業に関連するものであれば、「この制度を使って研修を受けさせてほしい」と会社に提案してみる価値はあるでしょう。

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親(シングルマザー・ファザー)が、看護師や介護福祉士、保育士といった就職に有利な国家資格を取得するために1年以上養成機関で学ぶ場合、その間の生活費を支援する制度です。返済不要の給付金が支給されるため、安心して学習に専念できます。(参照:厚生労働省)

ハロートレーニング(公的職業訓練)

主に離職して失業手当(雇用保険)を受給している方が対象ですが、条件によっては在職者でも受講できる場合があります。IT、介護、デザイン、経理など、再就職に役立つ多様なコースが用意されており、原則として受講料は無料です(テキスト代などは自己負担)。お近くのハローワークで相談できます。

ジョブ・カード制度

キャリアコンサルタントによる無料のキャリア相談を受けながら、自身の職務経歴や学習歴、強みなどを「ジョブ・カード」という様式にまとめる制度です。学び直しを始める前の自己分析や目標設定の段階で活用すると、自分に合った学習分野を見つけるのに役立ちます。

母子父子寡婦福祉貸付金

ひとり親家庭や寡婦の方を対象とした貸付制度です。子供の学費だけでなく、親自身が事業を始めたり、知識や技能を習得したりするための資金も貸付の対象となります。無利子または低金利で借り入れができるため、大きな助けとなります。

これらの制度は、知っているか知らないかで大きな差が生まれます。学びたいという意欲を諦めないために、ぜひ自分に関係する制度がないか調べてみてください。

学び直しを成功させるためのポイント

学び直しは、始めようと決意するだけでなく、それを継続し、最終的に自分のキャリアや人生に活かしてこそ「成功」と言えます。ここでは、学び直しを途中で投げ出さず、有意義なものにするための3つの重要なポイントを解説します。

学びとキャリアの関連性を考える

学習を始める前に、そして学習の途中でも常に意識したいのが、「この学びを、自分のキャリアにどう繋げるか」という視点です。これを「出口戦略」と呼ぶこともできます。

例えば、プログラミングを学ぶのであれば、「学んだスキルを使って社内の業務効率化ツールを開発する」「フリーランスとして案件を獲得する」「IT企業に転職する」といった具体的な出口をイメージしておくことが重要です。

この出口戦略が明確であればあるほど、学習内容の取捨選択がしやすくなります。膨大な学習範囲の中から、「自分の目標達成のために、今最も優先して学ぶべきことは何か」が見えてくるため、効率的に学習を進めることができます。

また、学んだことを積極的にアウトプットすることも大切です。学習した内容をブログにまとめたり、勉強会で発表したり、職場の同僚に共有したりすることで、知識はより深く定着します。さらに、そのアウトプットが他者の目に留まり、新たな仕事の依頼やキャリアの機会に繋がる可能性もあります。学びっぱなしで終わらせず、実践で使うことで、学びは初めて本当の価値を持ちます。

時間や費用を事前に計画する

働きながら学ぶ社会人にとって、時間と費用のマネジメントは成功の生命線です。思いつきで始めてしまうと、仕事の繁忙期に学習が滞ったり、予想外の出費で続けられなくなったりするリスクがあります。

- 時間の計画: 「1日に最低30分」「週に5時間」など、現実的に確保できる学習時間を割り出しましょう。朝の出勤前、通勤時間、昼休み、寝る前など、自分のライフスタイルに合った「学習のゴールデンタイム」を見つけることが継続の鍵です。カレンダーアプリなどを使って学習時間をあらかじめブロックしておくのも有効な方法です。

- 費用の計画: 受講料や教材費だけでなく、交通費、PCなどの機材費、資格の受験料まで、学習に必要な費用をトータルで洗い出しましょう。その上で、自己資金でどこまで賄うか、国の給付金制度などをどう活用するかを計画します。無理なローンを組んだり、生活を切り詰めすぎたりすると、学習へのプレッシャーが大きくなり、かえって挫折の原因になります。

綿密な計画は、学習を始める前の不安を取り除き、安心して学びに取り組むための土台となります。

無理なく継続できる環境を整える

一人で黙々と学び続けるのは、想像以上に孤独で困難な道のりです。だからこそ、学習を継続しやすい環境を意識的に作り出すことが非常に重要になります。

- 周囲の理解と協力を得る: 特に家族がいる場合は、なぜ学びたいのか、どれくらいの時間が必要なのかを事前にしっかりと話し、理解と協力を得ておきましょう。「週末の午前中は勉強に集中させてほしい」といった具体的なお願いをすることで、お互いのストレスを減らすことができます。職場の同僚や上司に学び直しの目標を公言するのも、良い意味でのプレッシャーとなり、応援してもらえるきっかけになるかもしれません。

- 学習仲間を作る: オンラインスクールのコミュニティやSNS、勉強会などを活用して、同じ目標を持つ仲間を見つけましょう。進捗を報告し合ったり、分からないことを教え合ったり、時には悩みを打ち明けたりできる仲間の存在は、モチベーションを維持する上で何よりも強力な支えとなります。

- 学習環境を物理的に整える: 自宅に集中できる学習スペースを確保する、カフェや図書館など「勉強モード」に切り替えられるお気に入りの場所を見つける、ノイズキャンセリングイヤホンを活用するなど、物理的な環境も学習効率に大きく影響します。

学び直しは意志の力だけで乗り切れるものではありません。 挫折しにくい「仕組み」や「環境」を整えることが、成功確率を飛躍的に高めるのです。

大人の学び直しに関するよくある質問

最後に、大人の学び直しに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 何歳から始めても遅くないですか?

A1. 遅すぎるということは全くありません。 人生100年時代において、学びは生涯にわたる活動です。実際に、40代、50代、あるいはそれ以上の年齢から新たな学習を始め、キャリアチェンジを成功させたり、定年後に新たな生きがいを見つけたりしている方は大勢います。大切なのは年齢ではなく、「学びたい」という意欲です。むしろ、これまでの社会人経験があるからこそ、学習内容の理解が深まったり、知識を実践に結びつけやすかったりといった、大人ならではのメリットも多くあります。

Q2. 仕事や家事と両立できるか不安です。

A2. 両立の不安は誰もが感じるものです。成功の鍵は「完璧を目指さないこと」と「スモールスタート」です。 まずは「1日15分」からでも構いません。通勤電車の中や寝る前のわずかな時間を活用することから始めてみましょう。独学だけでなく、学習ペースを管理してくれるオンラインスクールを活用したり、国の支援制度を使って経済的負担を軽くしたりすることも有効です。無理のない計画を立て、学習を習慣化することができれば、両立は十分に可能です。

Q3. 学んだことを本当にキャリアに活かせますか?

A3. 活かせます。ただし、そのためには「学びとキャリアの関連性を常に意識すること」が重要です。 学習を始める前に「このスキルを身につけて、どうキャリアに繋げるか」という出口戦略を明確にしましょう。また、学習した内容は積極的にアウトプットし、職場で実践してみることが大切です。小さな成功体験を積み重ねることで、周囲からの評価も変わり、昇進や転職といった大きなキャリアチェンジに繋がっていきます。

Q4. 費用はどれくらいかかりますか?

A4. 費用は学習分野や学習方法によって大きく異なります。 書籍による独学であれば数千円から可能ですが、専門的なオンラインスクールでは数十万円、社会人大学院では数百万円かかる場合もあります。まずは自分の予算を明確にし、その範囲で最適な方法を探しましょう。その際、この記事でも紹介した「教育訓練給付制度」をはじめとする公的支援制度を必ずチェックしてください。 対象となる講座であれば、費用の大部分が補助される可能性があり、経済的な負担を大幅に軽減できます。