デジタル技術が進化し、スマートフォンや電卓で誰でも瞬時に計算ができる現代において、「なぜ、今そろばんを習う必要があるのか?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。しかし、そろばん学習の人気は根強く、子供の能力開発に非常に高い効果があるとして、再び注目を集めています。

そろばんは、単に計算を速くするための道具ではありません。指先を使い、珠を弾くという一連の動作を通して、計算力はもちろん、集中力、記憶力、忍耐力、さらには情報処理能力といった、これからの時代を生き抜くために不可欠な「非認知能力」を総合的に育むことができます。

この記事では、そろばん教室で得られる具体的な効果から、始めるのに最適な時期、気になる月謝の相場、そして後悔しない教室の選び方まで、保護者が知りたい情報を網羅的に解説します。そろばんが持つ無限の可能性を理解し、お子様の未来を豊かにする習い事選びの一助となれば幸いです。

目次

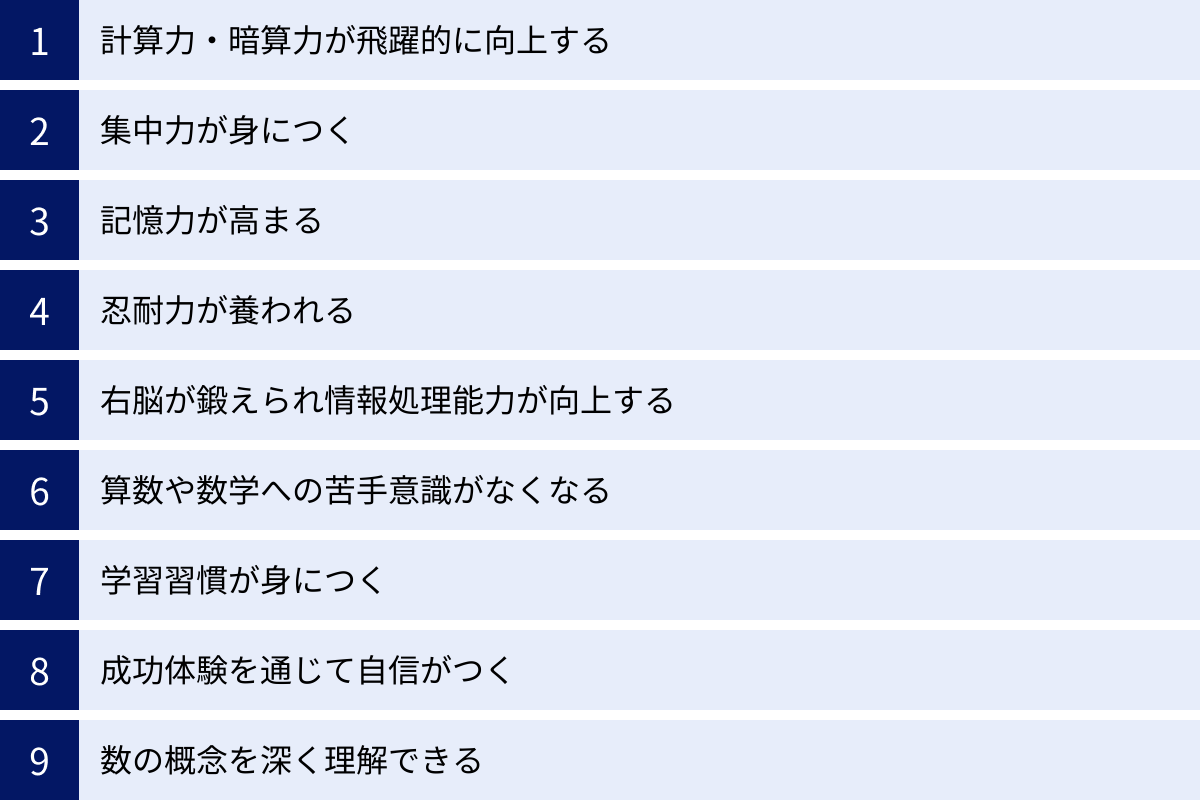

そろばん教室で得られる9つの効果・メリット

そろばん学習は、計算スキルの習得にとどまらない、子どもの成長に多岐にわたる好影響をもたらします。ここでは、そろばん教室に通うことで得られる9つの代表的な効果・メリットを、一つひとつ具体的に掘り下げて解説します。

① 計算力・暗算力が飛躍的に向上する

そろばん学習の最も直接的で分かりやすい効果は、計算力、特に暗算力の劇的な向上です。これは「珠算式暗算」と呼ばれる、そろばん特有の暗算方法を習得することによって実現します。

珠算式暗算とは、頭の中にそろばんの盤面(珠)を鮮明にイメージし、実際に指で珠を弾くのと同じように、頭の中の珠を動かして計算する方法です。この訓練を繰り返すことで、複雑な桁数の足し算、引き算、掛け算、割り算も、筆算や電卓を使うことなく、瞬時に答えを導き出せるようになります。

学校で習う筆算は、数字を記号として扱い、計算手順を一つひとつ論理的に処理していく左脳的なアプローチです。一方、珠算式暗算は、数字を「珠の配置」という具体的なイメージ(映像)として捉え、直感的に処理する右脳的なアプローチです。この根本的な違いが、驚異的な計算スピードを生み出します。

例えば、「1,234 + 5,678」のような計算も、珠算式暗算をマスターすれば、数秒で答えが出せるようになります。この能力は、学校の算数のテストで時間内に問題を解き終えるのに役立つだけでなく、日常生活における買い物など、様々な場面で活用できる一生の財産となります。

② 集中力が身につく

そろばんの練習は、非常に高い集中力を要求されるトレーニングです。教室では、限られた時間内に、読み上げられる数字を正確に聞き取り、素早く計算し、答えを導き出す「読み上げ算」や、問題用紙を見て次々と計算を進める練習が行われます。

一瞬でも気を抜くと、数字を聞き間違えたり、珠を弾き間違えたりしてしまいます。この「間違えられない」という適度な緊張感が、集中力を極限まで高める訓練になります。静まり返った教室で、聞こえるのは先生の読み上げる声と、パチパチというそろばんの音だけ。このような環境で黙々と課題に取り組む経験を重ねることで、騒がしい場所でも自分の作業に没頭できる、質の高い集中力が養われます。

また、指先は「第二の脳」とも呼ばれるほど、多くの神経が集中している部位です。そろばん学習では、両手の指を複雑かつ高速に動かすため、脳に絶えず刺激が送られ、脳全体が活性化します。この脳の活性化も、集中力の維持・向上に大きく貢献します。ここで培われた集中力は、算数だけでなく、国語の読解や他の教科の学習、さらには将来の仕事においても必ず役立つ重要なスキルです。

③ 記憶力が高まる

そろばん学習、特に珠算式暗算は、記憶力、とりわけ映像記憶(右脳的記憶)を鍛えるのに非常に効果的です。

珠算式暗算を行う際、子どもたちは頭の中にそろばんの盤面をイメージします。計算の過程では、次々と変化する珠の配置を瞬間的に覚え、次の計算に反映させていかなければなりません。例えば、「7+8+5-3」という計算では、「7」の珠の形、「15」の珠の形、「20」の珠の形、「17」の珠の形と、珠の配置パターンが瞬時に頭の中で入れ替わっていきます。

この「珠の形を写真のように記憶する」訓練が、右脳が司る映像記憶能力を直接的に鍛え上げます。最初は短い桁の数字から始め、徐々に桁数を増やしていくことで、一度に記憶できる情報量が増えていきます。

この能力は、単に計算の途中の数字を覚えるだけでなく、他の場面でも応用されます。例えば、歴史の年号や英単語のスペル、地図などを覚える際に、文字や数字の羅列としてではなく、一つのイメージとして記憶することができるようになり、学習効率の向上に繋がる可能性があります。短期的な記憶だけでなく、反復練習によって定着した珠のイメージは長期記憶となり、一度身につけると忘れにくいスキルとなります。

④ 忍耐力が養われる

そろばんの上達は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。地道な反復練習を毎日コツコツと続けることで、少しずつ上達していくというプロセスそのものが、強靭な忍耐力を育みます。

そろばんには10級から1級までの「級」、さらにその上には「段」という明確な目標があります。次の級に合格するためには、決められた時間内に、定められた正答率をクリアしなければなりません。時には、何度挑戦してもうまくいかず、壁にぶつかることもあるでしょう。練習が嫌になったり、思うように進まずに悔しい思いをしたりすることもあります。

しかし、その困難を乗り越え、諦めずに練習を続けた結果、「合格」という成功体験を手にした時、子どもは「努力すれば必ず報われる」ということを学びます。失敗を恐れず、目標に向かって粘り強く努力を続ける姿勢(グリット:やり抜く力)は、そろばん学習を通じて得られる最も価値あるものの一つです。この忍耐力は、将来、勉強やスポーツ、仕事で困難な課題に直面した時に、それを乗り越えるための精神的な支えとなるでしょう。

⑤ 右脳が鍛えられ情報処理能力が向上する

人間の脳は、論理的思考や言語を司る「左脳」と、直感的・感覚的思考や空間認識能力を司る「右脳」に分かれており、それぞれが異なる役割を担っています。現代の学校教育は、主に読み書きや計算(筆算)など左脳を使う活動が中心になりがちです。

これに対し、そろばん学習、特に珠算式暗算は、数字を映像として捉え、イメージで処理するため、右脳を重点的に活性化させます。左脳で数字を一つひとつ論理的に処理するのではなく、右脳で数字の全体像を瞬時に把握し、高速で処理する訓練を積むことで、左右の脳をバランス良く使えるようになります。

この結果、数字情報だけでなく、様々な情報を素早く正確に処理する能力が向上します。例えば、文章を読む際に要点を素早く掴んだり、複雑なデータの中から必要な情報を見つけ出したりする能力の向上が期待できます。右脳が鍛えられることで、創造性やひらめきといった能力も豊かになると言われています。そろばんは、計算スキルを通じて、脳全体のポテンシャルを引き出すための優れたトレーニングツールなのです。

⑥ 算数や数学への苦手意識がなくなる

小学校で算数が嫌いになる原因の多くは、「計算が遅い」「計算ミスが多い」といった、計算に対するつまずきから始まります。計算で苦労すると、問題の意味は分かっていても答えにたどり着けず、徐々に算数そのものに苦手意識を持ってしまいます。

そろばんを習うことで、計算が速く、正確になり、数字に対する自信が生まれます。学校の算数の授業で、他の子よりも速く計算できることは、大きなアドバンテージとなり、優越感や自己肯定感に繋がります。「計算が得意」という意識は、「算数が得意」「算数が好き」というポジティブな感情へと発展しやすくなります。

この「数のアレルギー」がない状態は、中学校、高校で学ぶより高度な数学(方程式、関数、微分・積分など)に進んだ際にも非常に有利に働きます。複雑な計算に臆することなく、数学的な思考そのものに集中できるため、学習の理解度が深まります。そろばんは、算数・数学への苦手意識を根本から取り除き、得意科目にするための強力な土台を築いてくれます。

⑦ 学習習慣が身につく

多くのそろばん教室では、週に1〜2回教室に通うだけでなく、家庭での練習のための宿題が出されます。毎日10分〜15分でも、コツコツとそろばんに向かう時間を設けることが上達の鍵となります。

この「決まった時間に机に向かい、課題に取り組む」というサイクルを繰り返すことで、自然と学習習慣が定着します。最初は保護者の声かけが必要かもしれませんが、そろばんが上達する楽しさを実感するようになると、子どもは自発的に練習に取り組むようになります。

一度身についた学習習慣は、そろばん以外の学習にも良い影響を及ぼします。学校の宿題や、他の教科の予習・復習にも、抵抗なく取り組めるようになります。幼児期や小学校低学年のうちに、このような「勉強の型」を作っておくことは、その後の長い学校生活において非常に大きな財産となります。保護者にとっても、「勉強しなさい」と叱る回数が減り、親子関係が良好に保たれるという副次的なメリットも期待できるでしょう。

⑧ 成功体験を通じて自信がつく

そろばんには、10級から1級、そして段位へと続く、明確で客観的な進級システムがあります。このシステムは、子どもにとって、努力の成果が目に見える形で現れる絶好の機会となります。

「次のテストで8級に合格する」といった、身近で具体的な目標を設定し、それに向かって練習を重ねる。そして、試験に合格し、賞状をもらう。この一連のプロセスは、子どもに大きな達成感と満足感を与えます。

このような小さな成功体験の積み重ねが、「やればできる」という自己肯定感を育み、何事にも前向きに挑戦する意欲を引き出します。たとえ一度不合格になったとしても、その悔しさをバネにさらに練習に励み、次こそは合格するという経験は、失敗から立ち直る力(レジリエンス)を養うことにも繋がります。そろばんを通じて得られる自信は、勉強面だけでなく、スポーツや友人関係など、子どもの生活全般にポジティブな影響を与えるでしょう。

⑨ 数の概念を深く理解できる

私たちは普段、数字を「1, 2, 3…」といった抽象的な記号として認識しています。しかし、そろばんを学ぶ子どもは、数字を「珠の数」という具体的な量として体感的に理解します。

例えば、「7」という数字は、上の珠(五珠)が1つと、下の珠(一珠)が2つという具体的な形でインプットされます。「13」は、十の位の一珠が1つと、一の位の上の珠が1つ、下の珠が3つという配置になります。このように、数字を量として捉えることで、「位取り(十進法)」の概念が無理なく自然に身につきます。

「くり上がり」や「くり下がり」も、筆算では手順として暗記しがちですが、そろばんでは「5をたすには、10をたして5をひく」といったように、珠の動き(数の合成・分解)として視覚的・体感的に理解できます。この数の構造に対する深い理解は、算数の文章問題や、より複雑な数学的概念を学ぶ上での強固な基盤となります。数字を記号ではなく、実感の伴う「友達」のように感じられるようになるのです。

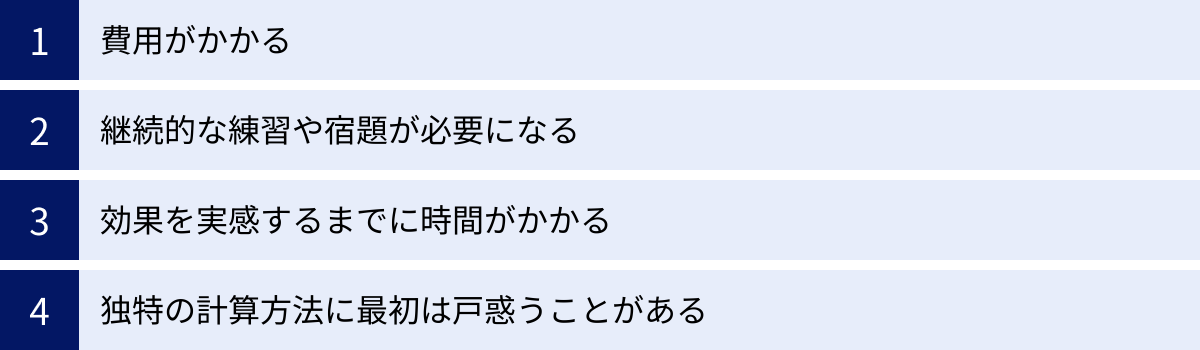

知っておきたいそろばん教室の4つのデメリット

多くのメリットがあるそろばん学習ですが、始める前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えることで、よりスムーズにそろばん学習をスタートさせ、継続していくことができます。

① 費用がかかる

そろばん教室は、他の習い事と同様に一定の費用がかかります。家計にとっては負担となる可能性があるため、事前にどのくらいの費用が必要になるのかを把握しておくことが重要です。

主な費用は以下の通りです。

- 月謝: 教室の運営費や指導料です。地域や教室の規模、指導形式、授業回数によって異なりますが、一般的には月額5,000円から10,000円程度が相場です。

- 入会金: 入会時に一度だけ支払う費用です。5,000円から15,000円程度が一般的ですが、教室によってはキャンペーンで無料になったり、兄弟割引が適用されたりすることもあります。

- 教材費: テキストや問題集などの費用です。級が進むにつれて新しい教材が必要になります。年間で数千円程度かかることが多いです。

- そろばん本体代: 最初にそろばんを購入する必要があります。プラスチック製の安価なものから、職人が作った高級なものまで様々ですが、学習用の標準的なものであれば3,000円から10,000円程度で購入できます。

- 検定料: 級や段位に挑戦するための受験料です。級が上がるにつれて料金も高くなります。1回あたり1,000円から数千円程度が必要です。

- その他: 教室によっては、冷暖房費や施設維持費などが別途請求される場合があります。

これらの費用は、決して安い金額ではありません。特に、他の習い事(スイミングやピアノなど)と並行して行う場合は、家計への影響を十分に考慮する必要があります。しかし、そろばんで得られる計算力や集中力といったスキルは一生ものの財産となるため、長期的な視点で費用対効果を考えることが大切です。入会前には、月謝だけでなく、それ以外に発生する可能性のある費用についても、教室に詳しく確認しておきましょう。

② 継続的な練習や宿題が必要になる

そろばんのスキルは、教室に通っている時間だけで身につくものではありません。自転車の乗り方やピアノの演奏と同じように、日々の反復練習が不可欠です。

ほとんどのそろばん教室では、家庭学習用の宿題が出されます。量は教室によって異なりますが、毎日10分から30分程度の練習が求められるのが一般的です。この家庭学習を習慣化できるかどうかが、上達のスピードを大きく左右します。

特に、習い始めの頃や、なかなか上達しないスランプの時期には、子どもが練習を嫌がることがあるかもしれません。その際、保護者には練習を促したり、丸付けを手伝ったり、時には励ましたりといったサポートが求められます。共働きで忙しい家庭などでは、この毎日のサポートが負担に感じられることもあるでしょう。

「教室に預けておけば勝手に上達する」というわけではないことを、あらかじめ理解しておく必要があります。子ども本人のやる気はもちろん重要ですが、それを支える家庭での環境づくりや保護者の関与も、そろばん学習を成功させるための重要な要素です。始める前に、家庭で練習時間を確保できるか、親子で協力して取り組めるかを話し合っておくと良いでしょう。

③ 効果を実感するまでに時間がかかる

そろばん教室に通い始めても、すぐにテレビで見るような「暗算名人」になれるわけではありません。特に、頭の中にそろばんをイメージして計算する「珠算式暗算」がスラスラできるようになるまでには、相応の時間と練習が必要です。

上達のスピードには個人差が大きく、数ヶ月で目に見えて計算が速くなる子もいれば、1年以上かけてようやく暗算のコツを掴む子もいます。最初のうちは、指使いを覚えたり、珠の動かし方に慣れたりする基礎的な練習が中心となり、保護者から見ると「本当に効果が出ているのだろうか?」と不安に感じるかもしれません。

この「成果が見えにくい期間」に、焦って子どもを追い詰めたり、他の子と比較したりするのは禁物です。そろばん学習は、短期的な成果を求めるものではなく、長期的な視点で子どもの能力を育むものです。

大切なのは、日々の小さな進歩を認め、褒めてあげることです。「昨日より1問多く解けたね」「指の動かし方がスムーズになったね」といった具体的な声かけが、子どものモチベーションを支えます。効果を実感するまでには時間がかかることを親子で理解し、焦らず、長い目で見守る姿勢が求められます。

④ 独特の計算方法に最初は戸惑うことがある

そろばんの計算方法(珠の動かし方)は、学校で習う算数の筆算とは全く異なるロジックで成り立っています。例えば、足し算で「5」をたす場合、筆算では単純に5を加えますが、そろばんでは「10をたして5をひく」といった「5の合成・分解」の考え方を使います。

特に、すでに学校で筆算に慣れ親しんでいる小学校高学年からそろばんを始めると、この2つの異なる計算方法が頭の中で混在し、混乱してしまうことがあります。学校のテストでは筆算、そろばん塾では珠算、というように頭を切り替えるのに苦労する子もいます。

また、幼児期や低学年から始めた場合でも、学校で筆算を習い始めると一時的に混乱するケースも見られます。そろばんの先生は、このような混乱が起きることを想定しており、うまく乗り越えるための指導ノウハウを持っていますが、子どもにとっては一つのハードルになる可能性があります。

このデメリットは、そろばんを始める時期と密接に関連しています。一般的に、頭が柔軟で、まだ筆算のやり方が固まっていない低学年までに始めると、スムーズにそろばん式計算を吸収しやすいと言われています。もし高学年から始める場合は、子どもが混乱する可能性を理解した上で、本人のやる気を確認し、丁寧にサポートしてくれる教室を選ぶことがより重要になります。

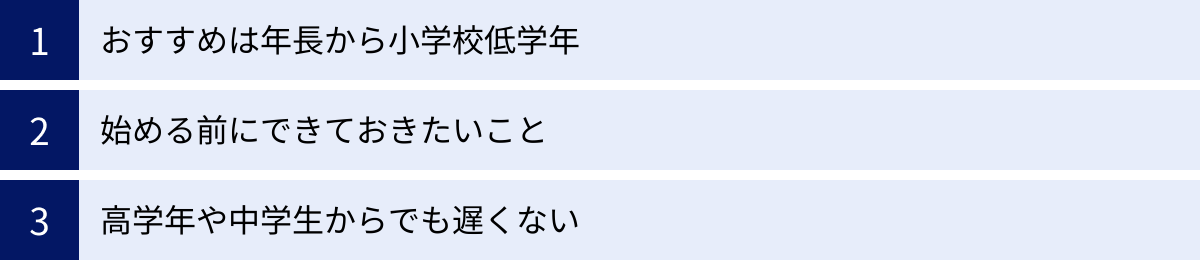

そろばん教室はいつから始めるのが最適?

「そろばんは何歳から始めるのが一番良いの?」これは、多くの保護者が抱く疑問です。結論から言うと、最適な開始時期はありますが、それ以外の年齢で始めても決して遅いということはありません。子どもの発達段階や個性に合わせて、最適なタイミングを見極めることが大切です。

おすすめは年長から小学校低学年

多くのそろばん教室や専門家が、そろばんを始めるのに最も適した時期として挙げるのが、年長(5〜6歳)から小学校低学年(1〜3年生)です。この時期が「ゴールデンエイジ」と呼ばれるのには、いくつかの理由があります。

- 脳の発達: この時期の子どもの脳、特にイメージや直感を司る右脳は非常に柔軟で、スポンジのように物事を吸収します。珠算式暗算で重要となる「頭の中にそろばんをイメージする」能力は、この時期にトレーニングを始めると非常にスムーズに身につきやすいと言われています。

- 素直さと吸収力: 小学校高学年以上になると、物事を論理的に考えたり、自分なりのやり方にこだわったりすることが増えてきます。一方、低学年の子どもは、先生に教わったことを素直に受け入れ、遊びの延長のような感覚で楽しくそろばんの操作を覚えることができます。

- 筆算の影響が少ない: 前述の通り、学校で習う筆算とそろばんの計算方法は異なります。筆算のやり方が確立される前にそろばん式計算を学ぶことで、混乱が少なく、スムーズにスキルを定着させることができます。

- 学習習慣の形成: この時期に「毎日コツコツ練習する」という習慣を身につけることで、その後の学校生活における学習姿勢の基礎を築くことができます。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向です。子どもの成長には個人差があるため、年齢だけで判断するのではなく、次に挙げる「始める前にできておきたいこと」をクリアしているかを一つの目安にすると良いでしょう。

始める前にできておきたいこと

そろばんをスムーズに始めるためには、いくつかの前提条件があります。教室によっては入会基準として設けられている場合もあるため、確認しておきましょう。

- 1から10までの数字の読み書きができる: 数字を見てそれが何かを認識し、自分で書けることが基本となります。完璧である必要はありませんが、数字に親しんでいることが望ましいです。

- 簡単な数の概念が理解できる: 「りんごが3つある」というように、数字と量を結びつけられる程度の理解力が必要です。

- 人の話を座って聞ける: 少なくとも10分〜15分程度、椅子に座って先生の話を聞いたり、指示に従ったりできる集中力が求められます。授業の妨げにならないための最低限のマナーです。

- 指が動かせる: そろばんの珠を指で弾くため、ある程度の指の巧緻性(器用さ)が必要です。ただし、これは練習を通じて向上していくものでもあります。

- 本人の「やってみたい」という気持ち: 最も大切なのは、子ども自身がそろばんに興味を持っていることです。保護者が無理やりやらせても、長続きはしません。体験教室などを通じて、子どもの好奇心を引き出してあげることが重要です。

これらの準備が整っていれば、たとえ4歳児であっても、そろばん学習を始めることは可能です。逆に、小学校1年生でもこれらの準備が不十分な場合は、もう少し様子を見るか、幼児教育に強い教室を選ぶなどの配慮が必要になります。

高学年や中学生からでも遅くない?

「うちの子はもう高学年だから、そろばんは手遅れでしょうか?」という心配をされる方もいますが、結論として、高学年や中学生からそろばんを始めても決して遅くはありません。実際に、中学生から始めて有段者になる人もいます。

高学年や中学生から始めることには、低学年から始めるのとは異なるメリットがあります。

- 理解力が高い: なぜこの練習が必要なのか、どうすれば上達するのかといった理屈を理解する力が高いため、効率的に学習を進められる場合があります。

- 目標意識が明確: 「計算を速くして、数学の成績を上げたい」「資格を取得したい」など、明確な目的意識を持って取り組むため、モチベーションを高く維持しやすいです。

- 集中力が持続する: 低学年の子どもに比べて、長時間集中して練習に取り組むことができます。

一方で、デメリットや注意点も存在します。

- 筆算との混同: すでに確立された筆算の計算方法との切り替えに、最初は苦労する可能性があります。

- 時間の確保が難しい: 学校の勉強や部活動、他の習い事などで忙しくなり、そろばんの練習時間を確保するのが難しくなる場合があります。

- プライドとの戦い: 年下の子どもたちと同じクラスで、基本的なことから学ぶことに抵抗を感じる子もいるかもしれません。

高学年からそろばんを始める場合、成功の鍵は本人の強い意志と、限られた時間で効率よく学習する工夫です。個別指導や、高学年以上を対象としたクラスがある教室を選ぶ、オンライン教室で自分のペースで学ぶなど、子どもの状況に合った学習環境を選ぶことがより重要になります。始めるのに「遅すぎる」ということはありません。本人の「やりたい」という気持ちを尊重し、挑戦を応援してあげましょう。

そろばん教室の費用相場を徹底解説

そろばん教室に通わせる上で、保護者にとって最も気になるのが費用面でしょう。ここでは、月謝の平均金額から、それ以外に必要となる諸費用まで、具体的な相場を詳しく解説します。

月謝の平均金額

そろばん教室の月謝は、様々な要因によって変動します。一概には言えませんが、全国的な相場としては月額5,000円〜10,000円程度に収まることが多いです。

| 授業回数 | 月謝の相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 週1回 | 5,000円 ~ 8,000円 | まずはそろばんに慣れたい、他の習い事と両立したい場合に適しています。 |

| 週2回 | 7,000円 ~ 12,000円 | スタンダードなコース。着実な上達を目指す場合に一般的です。 |

| 週3回以上 | 9,000円 ~ 15,000円以上 | より早く上達したい、大会出場や高段位を目指す子ども向けのコースです。 |

| 通い放題 | 10,000円 ~ 20,000円 | 教室が開いている時間ならいつでも通えるプラン。集中して取り組みたい場合に有効です。 |

※上記の金額はあくまで目安です。

月謝に影響を与える主な要因は以下の通りです。

- 地域: 一般的に、都市部(東京、大阪など)は地方に比べて月謝が高い傾向にあります。

- 教室の形態: 全国展開している大手チェーン教室と、個人経営の教室とでは料金体系が異なります。大手はシステム化されている一方、個人教室は柔軟な料金設定の場合があります。

- 指導形式: 少人数のグループ指導か、マンツーマンに近い個別指導かによっても料金は変わります。個別指導の方が高くなるのが一般的です。

- オンラインか通学か: オンライン教室は、校舎の維持費がかからない分、通学型よりも安価な場合があります。

月謝以外に必要な費用

そろばん教室では、月々の月謝以外にもいくつかの費用が発生します。入会前に総額でどのくらいかかるのかを把握しておくことが大切です。

入会金

入会時に支払う事務手数料などです。

- 相場: 5,000円〜15,000円

- 注意点: 多くの教室で「入会金無料キャンペーン」や「兄弟姉妹割引」「お友達紹介割引」などが実施されています。入会を検討する際は、これらのキャンペーン情報を必ずチェックしましょう。

教材費・そろばん代

授業で使用するテキストや問題集、そしてそろばん本体の費用です。

- 教材費の相場: 年間で3,000円〜8,000円程度。級が上がるごとに新しい教材が必要になるため、進度によって費用は変動します。

- そろばん代の相場:

- 学習用(プラスチック玉): 2,000円〜5,000円

- 標準用(カバ玉など): 5,000円〜15,000円

- 高級品(柘植玉など): 20,000円以上

最初は教室推奨の標準的なそろばんで十分です。23桁のものが一般的ですが、教室によっては27桁を推奨する場合もあります。教室で購入できるほか、ネット通販や文房具店でも購入可能です。

検定料

日本珠算連盟(日珠連)や全国珠算教育連盟(全珠連)などが主催する珠算検定を受験するための費用です。目標設定やモチベーション維持のために、多くの生徒が受験します。

- 相場: 級によって異なりますが、10級で1,000円前後から始まり、級が上がるにつれて料金も上昇し、1級では2,000円台後半になります。段位になるとさらに高くなります。

- 頻度: 年に数回実施されます。自分のペースで挑戦できますが、積極的に受験すればその分費用もかかります。

(参照:日本珠算連盟公式サイト、全国珠算教育連盟公式サイト)

その他(施設費など)

教室によっては、月謝とは別に以下の費用が請求されることがあります。

- 施設費・維持費: 教室の光熱費(冷暖房費など)や建物の維持管理費として、毎月または半期・年間に一度、数百円〜数千円程度請求される場合があります。

- 年会費: 教室の運営母体となる連盟への登録料などとして、年に一度請求されることがあります。

これらの諸費用は教室によって大きく異なります。体験授業や入会相談の際に、月謝以外にどのような費用が、いつ、いくら必要なのかをリストアップして、明確に説明してもらうことが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。

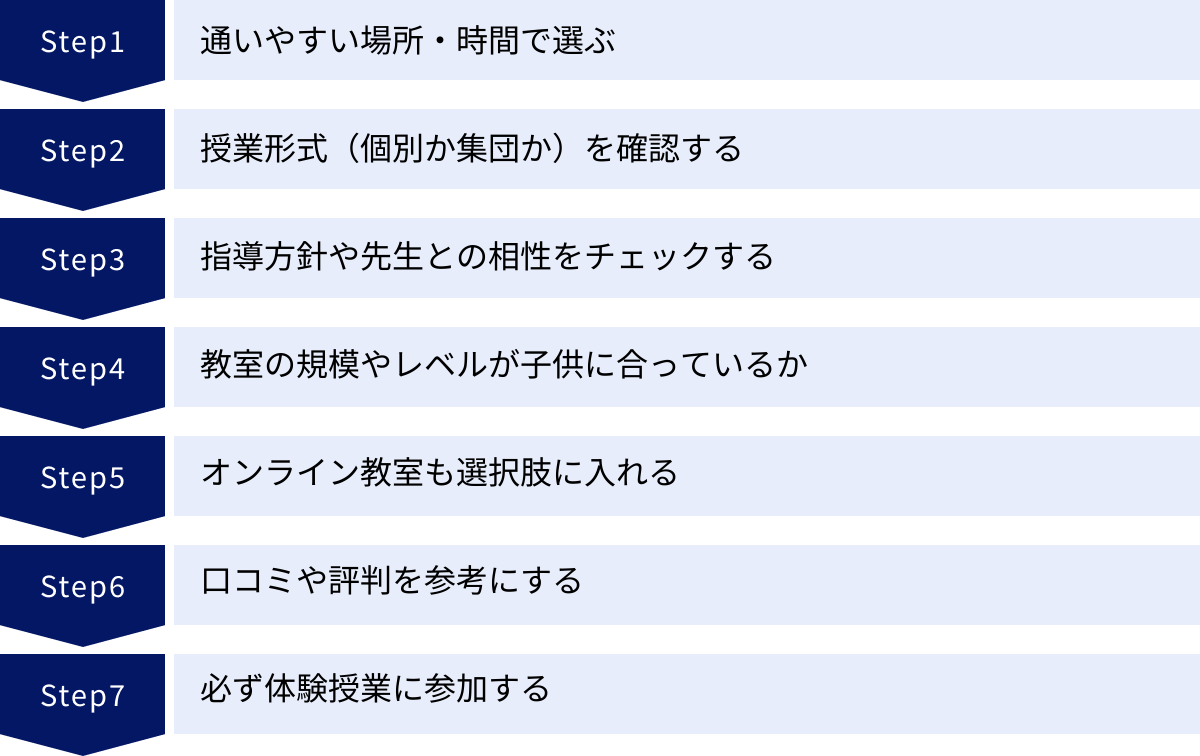

失敗しないそろばん教室の選び方7つのポイント

お子様に合ったそろばん教室を選ぶことは、学習を楽しく、長く続けるための最も重要な要素です。ここでは、教室選びで失敗しないためにチェックすべき7つのポイントを解説します。

① 通いやすい場所・時間で選ぶ

そろばん学習は継続が力です。どんなに評判の良い教室でも、通うのが負担になってしまっては長続きしません。

- 場所のチェックポイント:

- 自宅や学校、学童からの距離は適切か?

- 子どもが一人で通う場合、通学路は安全か?(人通り、街灯など)

- 保護者が送迎する場合、駐車・駐輪スペースはあるか?

- 最寄り駅やバス停からの距離は近いか?

- 時間のチェックポイント:

- 授業の開始・終了時間は、学校のスケジュールや他の習い事と両立できるか?

- 振替授業の制度はあるか?(急な病気や用事の際に便利)

- 授業の曜日や時間帯の選択肢は豊富か?

まずは、無理なく通える範囲にある教室をリストアップすることから始めましょう。

② 授業形式(個別指導か集団指導か)を確認する

そろばん教室の授業形式は、大きく「集団指導」と「個別指導」に分けられます。それぞれの特徴を理解し、お子様の性格に合った形式を選びましょう。

| 授業形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・競争心がかき立てられる ・仲間と切磋琢磨できる ・協調性が身につく ・料金が比較的安い |

・質問しにくいことがある ・自分のペースで進めにくい ・一人ひとへの対応が手薄になりがち |

・負けず嫌いな子 ・周りに影響されて頑張れる子 ・社交的な子 |

| 個別指導 | ・自分のペースで学習できる ・分からない点をすぐに質問できる ・苦手分野を重点的に指導してもらえる ・個々のレベルに合わせた指導 |

・競争相手がいないため、緊張感に欠ける場合がある ・料金が比較的高くなる傾向 ・仲間との交流が少ない |

・マイペースな子 ・人見知りで質問が苦手な子 ・特定の目標に向けて集中したい子 |

多くのそろばん教室では、集団指導形式を取りながらも、練習時間は各自が自分のレベルの課題に取り組む「個別学習スタイル」を採用しています。教室の定員や先生の人数を確認し、一人ひとりの生徒にどの程度目が行き届く環境なのかをチェックすることが重要です。

③ 指導方針や先生との相性をチェックする

先生の指導方針や人柄は、子どものモチベーションに直接影響します。

- 指導方針: 「厳しく指導して高みを目指す」方針か、「褒めて伸ばし、楽しく学ばせる」方針か。どちらが良い悪いではなく、お子様の性格に合うかどうかが重要です。競争が好きな子には前者、プレッシャーに弱い子には後者が合うかもしれません。

- 先生との相性: 子どもがその先生を「好き」「信頼できる」と感じられるかが何よりも大切です。体験授業の際に、以下の点を観察してみましょう。

- 子どもの目線に合わせて話をしてくれるか?

- 質問に対して丁寧に答えてくれるか?

- 褒め方や注意の仕方は適切か?

- 教室全体に気を配り、生徒の変化に気づけているか?

- 保護者とのコミュニケーションを大切にしているか?

先生の指導歴や資格(珠算教育士など)も一つの目安にはなりますが、最終的にはお子様との相性で判断しましょう。

④ 教室の規模やレベルが子供に合っているか

教室の規模や、通っている生徒たちのレベルも確認しておきたいポイントです。

- 教室の雰囲気: 大会入賞者を多数輩出するような活気と競争のある教室もあれば、地域に根ざしたアットホームな雰囲気の教室もあります。お子様が萎縮せずに、のびのびと学習できる環境を選びましょう。

- 生徒のレベル: 始めたばかりの初心者のお子様が多いのか、それとも有段者を目指す上級者が多いのか。初心者が多い教室は、基礎から丁寧に教えてもらいやすい雰囲気があります。一方で、レベルの高い生徒がいる教室は、良い刺激を受けることができます。お子様の現在のレベルと目指す目標に合った環境かを見極めましょう。

⑤ オンライン教室も選択肢に入れる

近年、オンラインで学べるそろばん教室が急速に普及しています。特に、近くに通える教室がない場合や、送迎が難しい家庭にとって、有力な選択肢となります。

- オンラインのメリット:

- 場所を選ばず、自宅で受講できる(送迎不要)。

- 個別指導や少人数制のクラスが多い。

- 自分の都合の良い時間に予約できるなど、スケジュールの柔軟性が高い。

- 通学型に比べて費用が安い場合がある。

- オンラインのデメリット:

- パソコンやタブレット、Webカメラなどの機材準備が必要。

- 家庭での通信環境に左右される。

- 自己管理能力がある程度必要。

- 対面での指導に比べて、細かい指の動きなどが伝わりにくい場合がある。

オンライン教室を選ぶ際は、無料体験レッスンを受けて、授業の進め方やシステムの使いやすさ、先生とのコミュニケーションの取りやすさを必ず確認しましょう。

⑥ 口コミや評判を参考にする

インターネット上の口コミサイトや、地域の掲示板、SNSなどで教室の評判を調べるのも有効な手段です。実際に通っている、あるいは通っていた保護者や生徒の生の声は、公式サイトだけでは分からない教室の雰囲気や実情を知る上で参考になります。

ただし、口コミはあくまで個人の感想であり、すべてを鵜呑みにするのは危険です。良い評価も悪い評価も、その背景にある理由まで考えて読むようにしましょう。可能であれば、近所に住んでいる保護者や、同じ学校の友人など、直接話を聞ける人からの情報が最も信頼できます。

⑦ 必ず体験授業に参加する

ここまで挙げてきた6つのポイントは、すべて事前の情報収集ですが、最終的な判断は、必ず親子で体験授業に参加してからにしましょう。

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からない、実際の教室の雰囲気、先生の教え方、他の生徒たちの様子などを肌で感じることができます。そして何より、お子様自身が「この教室でそろばんを習いたい!」と思えるかどうかが一番の決め手です。

体験授業では、以下の点をチェックリストとして持っていくと良いでしょう。

- 子どもは楽しそうに授業を受けていたか?

- 先生は子どもに優しく、分かりやすく教えてくれたか?

- 教室は清潔で、学習に集中できる環境だったか?

- 他の生徒は集中して練習に取り組んでいたか?

- 保護者の質問に対して、先生は誠実に答えてくれたか?

複数の教室の体験授業に参加し、比較検討することをおすすめします。手間はかかりますが、このひと手間が、後悔のない教室選びに繋がります。

【2024年最新】おすすめのそろばん教室5選

ここでは、全国的に評価が高く、実績のあるそろばん教室を、通学型とオンライン型に分けて5つ紹介します。それぞれの特徴や料金を比較し、お子様に合った教室選びの参考にしてください。

※料金等の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各教室の公式サイトでご確認ください。

| 教室名 | 形式 | 対象年齢(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| いしど式 | 通学 | 3歳~ | ほめて伸ばす指導、スモールステップ方式、個別対応教育 |

| そろばん教室88くん | 通学 | 3歳~ | 少人数制、個別指導、幼児向けカリキュラム、ショッピングセンター内教室多数 |

| よみかきそろばんくらぶ | オンライン | 年少~ | オンライン個別指導、振替自由、独自のデジタル教材 |

| インターネットそろばん学校 | オンライン | 年長~ | 動画教材とZoomライブ授業のハイブリッド型、リーズナブルな料金 |

| そら塾 | オンライン | 年長~ | 完全マンツーマン指導、担任制、柔軟なスケジュール |

① 【通学】いしど式

「いしど式」は、全国に300以上の教室を展開する大手そろばん教室です。その最大の特徴は、「ほめて、認めて、励ます」を基本方針とした、子どもの自己肯定感を育む指導法にあります。

- 特徴:

- スモールステップ方式: 無理なく着実にレベルアップできるよう、細かく段階分けされたオリジナル教材を使用します。小さな成功体験を積み重ねることで、子どものやる気を引き出します。

- 個別対応教育: 生徒一人ひとりの理解度や進捗に合わせて、きめ細やかな指導を行います。

- 珠算競技大会の開催: 日頃の練習の成果を発揮する場として、全国規模の競技大会を主催。高い目標を持つきっかけになります。

- 対象年齢: 3歳から

- 料金(目安):

- 入会金: 16,500円

- 月謝: 週1回 7,150円~(教室により異なる)

- 教材費・維持費: 別途必要

- こんな方におすすめ: そろばんの技術だけでなく、子どもの精神的な成長や自己肯定感を育みたいと考える保護者の方。

(参照:いしど式そろばん公式サイト)

② 【通学】そろばん教室88くん

「そろばん教室88くん」は、全国のショッピングセンター内を中心に展開しているそろばん教室です。運営母体は、英会話教室や幼児教室で知られるセイハネットワーク株式会社です。

- 特徴:

- アクセスの良さ: ショッピングセンター内にあるため、駐車場が完備されており、買い物のついでに送迎ができて便利です。

- 少人数制・個別指導: 一人ひとりのレベルに合わせた丁寧な指導が受けられます。

- 明るく開放的な教室: ガラス張りの教室が多く、外から授業の様子を見ることができるため、保護者も安心です。

- 対象年齢: 3歳から

- 料金(目安):

- 入会金: 11,000円

- 月謝: 週1回 7,480円~(教室・コースにより異なる)

- 教材費・年会費: 別途必要

- こんな方におすすめ: 送迎のしやすさや通いやすさを重視する方。子どもが楽しく通える明るい雰囲気を求めている方。

(参照:そろばん教室88くん公式サイト)

③ 【オンライン】よみかきそろばんくらぶ

「よみかきそろばんくらぶ」は、オンラインでの個別指導に特化した教室です。読み書き計算の基礎能力を総合的に高めることを目指しています。

- 特徴:

- オンライン個別指導: 先生と1対1、または少人数でのライブ授業により、きめ細やかな指導が受けられます。

- 振替・予約の自由度: 専用システムから授業の予約や振替が自由にでき、忙しい家庭でもスケジュールを調整しやすいです。

- デジタル教材の活用: オンライン学習に最適化された独自のデジタル教材を使用し、ゲーム感覚で楽しく学べます。

- 対象年齢: 年少から

- 料金(目安):

- 入会金: 11,000円

- 月謝: 月4回 8,800円~(コースにより異なる)

- こんな方におすすめ: 近くに通える教室がない方。送迎の時間が取れない方。子どものペースに合わせた個別指導を希望する方。

(参照:よみかきそろばんくらぶ公式サイト)

④ 【オンライン】インターネットそろばん学校

「インターネットそろばん学校」は、20年以上の歴史を持つオンラインそろばん教育のパイオニアです。長年のノウハウが詰まった独自の学習システムを提供しています。

- 特徴:

- ハイブリッド学習: 基本は自分のペースで進められる動画教材で学習し、週に1回のZoomライブ授業で先生から直接指導や質問ができます。

- リーズナブルな料金: 校舎を持たないオンラインの強みを活かし、比較的安価な料金設定になっています。

- 豊富な練習問題: パソコンやタブレットで取り組める練習問題が豊富に用意されており、反復練習がしやすい環境です。

- 対象年齢: 年長から

- 料金(目安):

- 入会金: 5,500円

- 月謝: 3,980円~(コースにより異なる)

- こんな方におすすめ: 費用を抑えたい方。自分のペースで学習を進めたいが、定期的に先生のチェックも受けたい方。

(参照:インターネットそろばん学校公式サイト)

⑤ 【オンライン】そら塾

「そら塾」は、完全マンツーマン指導を特徴とするオンラインそろばん教室です。担任制を採用し、一人の先生が継続して子どもの成長をサポートします。

- 特徴:

- 完全マンツーマン・担任制: 先生を独り占めできるため、質問がしやすく、一人ひとりの個性や課題に合わせた最適な指導が受けられます。担任制なので、子どもの成長を長期的に見守ってもらえます。

- 柔軟なスケジュール: 授業時間は固定ではなく、毎回事前に都合の良い時間帯を予約するシステムのため、他の習い事や予定との両立がしやすいです。

- 手元カメラの活用: 生徒の手元を映すカメラを使うことで、オンラインでも対面に近い形で、指の動きなどを細かく指導してもらえます。

- 対象年齢: 年長から

- 料金(目安):

- 入会金: 要問い合わせ

- 月謝: 月4回 9,680円~

- こんな方におすすめ: 人見知りで集団授業が苦手な子。自分のペースでじっくり学びたい子。質の高いマンツーマン指導をオンラインで受けたい方。

(参照:そら塾公式サイト)

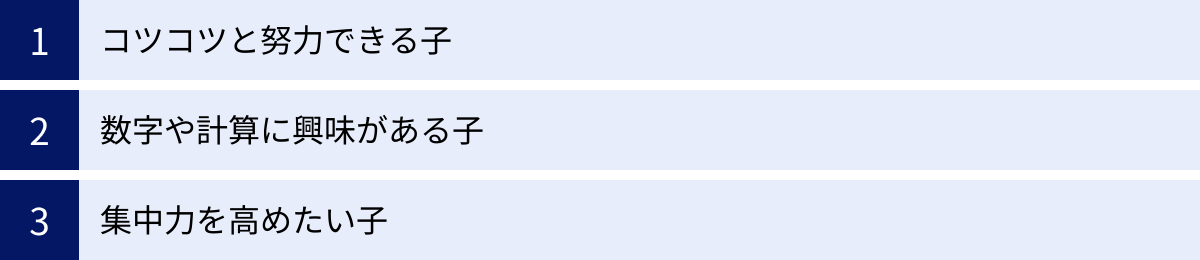

そろばん教室はどんな子供に向いている?

そろばん学習は、どんな子どもにも多くのメリットをもたらしますが、特にその効果を発揮しやすい、相性の良いタイプの子どもがいます。ここでは、そろばん教室に向いている子どもの特徴を3つのタイプに分けて紹介します。

コツコツと努力できる子

そろばんの上達には、毎日の地道な反復練習が欠かせません。派手さはありませんが、決まった時間に机に向かい、同じような練習を飽きずに続けられる子は、そろばん学習に非常に向いています。

このような子どもは、練習量に比例してスキルが向上していく過程そのものを楽しむことができます。級や段という明確な目標に向かって、一歩一歩着実に進んでいくプロセスは、彼らの「コツコツ型」の気質と非常に相性が良いのです。

最初は少し上達が遅くても、粘り強く続けることで、最終的には大きな成果を手にすることができます。このようなタイプの子どもにとって、そろばんは努力が正当に評価される、やりがいのある習い事となるでしょう。

数字や計算に興味がある子

もともと数字が好きだったり、計算パズルのような遊びに興味を示したりする子どもは、そろばんの世界にスムーズに入っていくことができます。

彼らにとって、そろばんは「勉強」というよりも「楽しい遊び」や「面白い道具」として映ります。数字が珠という具体的な形に変わり、それを操作することで答えが導き出されるというプロセスに、知的な好奇心をかき立てられます。

「好き」という気持ちは、最強のモチベーションです。興味があるからこそ、難しい課題にも積極的に挑戦し、どんどん吸収していきます。このような子どもは、驚くほどのスピードで上達する可能性を秘めています。そろばんが、彼らの持つ数字への才能をさらに開花させるきっかけとなるでしょう。

集中力を高めたい子

一見すると逆説的に聞こえるかもしれませんが、「落ち着きがない」「一つのことに集中するのが苦手」という悩みを持つ子どもにこそ、そろばん学習は向いています。

そろばんは、前述の通り、非常に高い集中力を要求される活動です。静かな環境で、限られた時間内に正確な計算を繰り返すトレーニングは、まさに「集中力の筋トレ」と言えます。

最初は5分しか集中できなかった子が、練習を続けるうちに10分、15分と集中できる時間が伸びていきます。指先を動かし、脳をフル回転させるという活動に没頭する経験を通じて、「集中するとはどういうことか」を体で覚えていくのです。

もちろん、無理強いは禁物ですが、そろばんを「集中力を養うためのトレーニング」と位置づけ、本人が少しでも興味を示せば、試してみる価値は十分にあります。そろばん学習が、子どもの集中力という課題を克服するきっかけになるかもしれません。

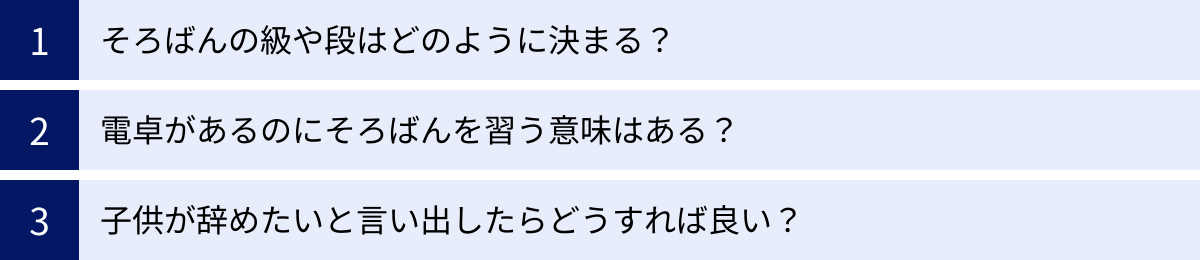

そろばん教室に関するよくある質問

そろばん教室を検討する際に、多くの保護者が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

そろばんの級や段はどのように決まる?

そろばんのスキルを客観的に示す指標として、珠算検定があります。主に「日本珠算連盟(日珠連)」と「全国珠算教育連盟(全珠連)」という2つの大きな団体が検定試験を実施しており、多くのそろばん教室はいずれかの連盟に所属しています。

- 級位: 一般的に10級から始まり、数字が小さくなるほどレベルが上がって1級が最上位となります。珠算(そろばんを使った計算)の他に、暗算や応用計算(文章問題など)の種目があり、各種目で合格基準点を満たすと合格となります。

- 段位: 1級に合格すると、段位に挑戦できます。段位は準初段から始まり、初段、二段…と進み、最高位は十段です。段位になると、合格基準がさらに厳しくなり、満点に近い点数が求められます。まさに、そろばんの達人レベルと言えます。

どちらの連盟の検定を目指すかは、通う教室の方針によって決まります。検定は、子どもにとって学習のモチベーションとなり、目標達成の喜びを味わう良い機会となります。

電卓があるのにそろばんを習う意味はある?

これは最もよく聞かれる質問の一つです。結論から言えば、電卓とそろばんの役割は全く異なります。

- 電卓: ボタンを押せば誰でも正確な答えを出せる「便利な道具」です。しかし、電卓を使っても、計算力や集中力といった人間の能力そのものが向上することはありません。答えを出すプロセスはブラックボックス化されています。

- そろばん: 計算スキルを習得する過程で、脳を鍛え、集中力、記憶力、忍耐力といった様々な能力を育むための「教育ツール」です。そろばんは、答えを出すこと自体が目的ではなく、そのプロセスを通じて人間の思考力を鍛えることに本質的な価値があります。

珠算式暗算を身につければ、簡単な計算なら電卓を取り出すよりも速く答えが出せます。しかし、それ以上に重要なのは、そろばん学習を通じて培われる「目に見えない力」です。AI時代が到来し、単純作業が機械に代替されるこれからの社会では、計算力という基礎の上に成り立つ論理的思考力や情報処理能力、そして目標に向かって努力し続ける力こそが、より重要になると言えるでしょう。

子供が辞めたいと言い出したらどうすれば良い?

習い事を続けていれば、子どもが「辞めたい」と言い出すことは珍しくありません。その時に、頭ごなしに「ダメ」と否定するのは避けましょう。まずは、なぜ辞めたいのか、その理由をじっくりと、冷静に聞いてあげることが大切です。

- 理由を探る:

- 「練習が難しくてついていけない」→ スランプに陥っている可能性があります。

- 「先生が怖い、合わない」→ 先生との相性の問題かもしれません。

- 「教室に苦手な友達がいる」→ 人間関係の悩みかもしれません。

- 「他の習い事や遊びがしたい」→ 興味の対象が移っているのかもしれません。

- 対応策を考える:

- 教室の先生に相談する: 子どもの様子や悩みを先生に伝え、アドバイスを求めましょう。指導方法を工夫してもらえたり、励ましてもらえたりすることで、状況が改善することがあります。

- 一時的に休会する: 少しの間そろばんから離れることで、気持ちがリフレッシュされ、またやりたいという気持ちが湧いてくることもあります。

- 目標を見直す: 高すぎる目標がプレッシャーになっている場合、少しハードルを下げて、小さな成功体験を積ませることも有効です。

- 約束を決める: 「次の検定に合格するまで頑張ってみよう」「あと3ヶ月だけ続けてみよう」など、親子で期限を決めて取り組むのも一つの方法です。

大切なのは、保護者が子どもの気持ちに寄り添い、一緒に解決策を探す姿勢です。無理強いは逆効果ですが、一時的な感情で簡単に諦めさせるのも良くありません。対話を通じて、子ども自身が納得できる結論を導き出すことを目指しましょう。

まとめ

この記事では、そろばん教室がもたらす多岐にわたる効果から、デメリット、始めるのに最適な時期、費用相場、そして後悔しない教室の選び方までを詳しく解説しました。

そろばん学習は、単に計算が速くなるだけの習い事ではありません。その核心的な価値は、学習プロセスを通じて育まれる様々な能力にあります。

- 珠算式暗算による計算力・暗算力の飛躍的な向上

- 指先と脳を使い、質の高い集中力と記憶力を養成

- 級や段という目標に向かう過程で、忍耐力と自己肯定感を育成

- 右脳を活性化させ、数字をイメージで捉える情報処理能力を開発

- 算数・数学への苦手意識をなくし、学習習慣の土台を築く

これらの能力は、変化の激しい現代社会を生き抜く上で、子どもたちにとって一生の財産となる「見えない学力」です。

もちろん、費用がかかることや、日々の地道な練習が必要といった側面もあります。しかし、それらを乗り越えて得られるメリットは計り知れません。そろばんを始めるのに最適なのは年長から小学校低学年ですが、本人のやる気さえあれば、何歳からでも挑戦できます。

そろばん教室を選ぶ際は、通いやすさや費用だけでなく、指導方針や先生との相性、そして何よりもお子様自身が「楽しい」「続けたい」と思える環境かどうかを見極めることが重要です。そのためにも、必ず複数の教室の体験授業に参加し、親子で納得のいく教室を選びましょう。

そろばんという素晴らしい教育ツールを通じて、お子様の持つ無限の可能性を引き出し、未来を切り拓く力を育んでみてはいかがでしょうか。