受験や定期テスト対策など、子どもたちが日々勉学に励む学習塾。その頑張りを食の面からサポートするのが「塾弁当」です。しかし、仕事や家事で忙しい中、毎日のお弁当作りは大きな負担に感じることも少なくありません。「どんなおかずを入れたら良いのだろう?」「勉強に集中できるお弁当って?」「特に夏場の衛生面が心配…」といった悩みは尽きないものです。

この記事では、そんな保護者の悩みを解決するため、塾弁当作りの基本から、簡単で美味しいおかずレシピ、夏場でも安心な食中毒対策まで、網羅的に解説します。主菜15選、副菜10選、主食5選の合計30レシピは、どれも手軽に作れて子どもに喜ばれるものばかりです。

お弁当は、ただ空腹を満たすだけのものではありません。蓋を開けた瞬間の彩りの良さや、大好きなおかずが入っている喜びは、勉強で疲れた子どもの心を癒し、「午後も頑張ろう!」というやる気を引き出す力を持っています。

この記事を読めば、塾弁当作りのポイントがすべて分かり、毎日の献立に悩むことなく、愛情と栄養がたっぷり詰まったお弁当で、お子さんの頑張りを力強く応援できるようになるでしょう。

目次

塾弁当作りで押さえるべき5つのポイント

塾で長時間過ごす子どもにとって、お弁当は貴重なエネルギー補給とリフレッシュの時間です。効果的に子どもの学習をサポートするためには、美味しさはもちろん、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。「食べやすさ」「栄養」「量」「好み」「衛生」という5つの観点から、理想的な塾弁当作りの秘訣を紐解いていきましょう。これらのポイントを意識するだけで、お弁当の質が格段に向上し、子どもの学習効率アップにも繋がります。

① 勉強に集中できる食べやすさ

塾の休憩時間は限られています。短い時間で手早く食べられ、かつ勉強の妨げにならない「食べやすさ」は、塾弁当において最も重要な要素の一つです。食べやすさの鍵は、「一口サイズ」「手が汚れない」「汁気がない」の3点に集約されます。

まず、おかずはすべて一口サイズにカットしておきましょう。大きな唐揚げや切り身魚も、あらかじめ小さく切っておけば、箸やフォークで簡単に口に運べます。特に、机の上がテキストやノートで埋まっている状況では、大きなおかずを噛み切る動作は意外とストレスになります。ミニハンバーグやミートボール、肉巻きなどは、もともとが一口サイズなので塾弁当に最適です。

次に、手が汚れない工夫も大切です。骨付きの肉や魚は避け、骨はあらかじめ取り除いておきましょう。サンドイッチを作る際は、具材がこぼれにくいようにラップでしっかりと包んだり、スティック状のおにぎりにしたりするのも良い方法です。ご飯も、普通に詰めるよりは小さなおにぎりにすると、ポロポロこぼさずに食べやすくなります。

そして、意外と見落としがちなのが汁気の問題です。煮物などの汁気が多いおかずは、持ち運び中に漏れてお弁当箱やカバンを汚してしまうリスクがあります。煮汁はしっかり煮詰めるか、片栗粉でとろみをつけておくと安心です。また、おかずカップに詰める際には、キッチンペーパーで余分な汁気を吸い取ったり、お麩やかつお節、すりごまなどを加えて汁気を吸わせたりするのも効果的なテクニックです。これらの食材は旨味もプラスしてくれるため、一石二鳥です。

このように、少しの工夫で食べやすさは格段に向上します。子どもが食事に余計なストレスを感じることなく、スムーズに栄養補給できる環境を整えてあげることが、午後の学習への集中力を維持する第一歩となります。

② 脳の働きを助ける栄養バランス

お弁当は、午後の学習で消費するエネルギーを補給し、脳のパフォーマンスを最大限に引き出すための重要な役割を担っています。そのためには、栄養バランスを意識した献立作りが不可欠です。特に「ブドウ糖」「タンパク質」「ビタミン・ミネラル」をバランス良く摂取することが、集中力や記憶力の維持に繋がります。

まず、脳の最も重要なエネルギー源となるのがブドウ糖です。これは、ごはんやパン、麺類などの「主食」に含まれる炭水化物から作られます。主食が不足すると、脳がエネルギー切れを起こし、集中力が低下したり、頭がぼーっとしたりする原因になります。腹持ちが良く、エネルギーに変わりやすいごはんを基本に、しっかりと主食を詰めてあげましょう。

次に、思考力や記憶力に関わる神経伝達物質の材料となるのがタンパク質です。肉、魚、卵、大豆製品などの「主菜」に多く含まれます。特に、青魚に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)は脳の働きを活性化させると言われています。また、卵や大豆製品に含まれるレシチンは、記憶力を高める効果が期待できる栄養素です。唐揚げやハンバーグといった定番のおかずに加え、鮭の塩焼きやサバの味噌煮、卵焼きなどを積極的に取り入れましょう。

さらに、体の調子を整え、脳の働きをサポートするのがビタミン・ミネラルです。これらは野菜や海藻、きのこ類などの「副菜」から摂取できます。例えば、ビタミンB群は炭水化物をエネルギーに変えるのを助ける働きがあり、豚肉や玄米に豊富です。ストレスへの抵抗力を高めるビタミンCは、ブロッコリーやピーマン、じゃがいもなどに多く含まれています。カルシウムは神経の興奮を抑える効果が期待でき、乳製品や小魚、緑黄色野菜から摂ることができます。

理想的なお弁当の栄養バランスは、主食:主菜:副菜=3:1:2の割合と言われています。お弁当箱の半分に主食を詰め、残りの半分を主菜と副菜で埋めるイメージです。彩りを意識すると、自然と栄養バランスも整いやすくなります。赤(トマト、パプリカ)、黄(卵、コーン)、緑(ブロッコリー、ほうれん草)など、様々な色の食材を取り入れることを心がけましょう。

③ 眠くならない腹八分目の量

昼食後、強い眠気に襲われて勉強に集中できなかったという経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。この眠気の原因の一つが、食事による血糖値の急激な上昇と、その後の急降下です。また、満腹になると消化のために胃腸に血液が集中し、脳への血流が相対的に減少することも眠気を誘発します。

そこで重要になるのが、「腹八分目」の量と、血糖値の急上昇を抑える食べ方や食材選びです。お弁当の量は、子どもの年齢や体格、その日の活動量に合わせて調整が必要ですが、満腹になりすぎない、少し物足りないくらいが適量です。子どもに直接「お弁当の量はちょうど良い?」と定期的に確認し、多すぎるようであれば少し減らす、足りないようであればおにぎりを一つ増やすなど、柔軟に対応しましょう。

量を調整するだけでなく、消化の良い食材を選ぶことも眠気対策に繋がります。脂質の多い揚げ物や肉類は消化に時間がかかり、胃腸に負担をかけがちです。唐揚げやトンカツなどを入れる日は、量を控えめにする、脂身の少ない部位を使う、などの工夫をすると良いでしょう。鶏むね肉やささみ、白身魚、豆腐などは、良質なタンパク質を含みつつ消化が良いのでおすすめです。

さらに、食べる順番を意識することも効果的です。野菜やきのこ、海藻類に含まれる食物繊維には、血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。お弁当を食べる際に、まず副菜の野菜から食べ始めるように子どもに伝えてみましょう。最初に食物繊維を摂ることで、後から食べる主食(炭水化物)の糖質吸収が穏やかになり、食後の眠気を防ぎやすくなります。

子どもによっては、「たくさん食べないと力が出ない」と感じるかもしれませんが、午後の授業や自習で最高のパフォーマンスを発揮するためには、満腹感よりも集中力の維持を優先することが大切です。腹八分目を心がけることが、結果的に学習効率を高めることに繋がる、ということを親子で共有できると良いでしょう。

④ 子どものやる気を引き出す好きなメニュー

毎日続く塾通いは、子どもにとって大きな挑戦です。そんな日々の頑張りを支えるお弁当が、苦手なものばかりだったらどうでしょうか。食事の時間が憂鬱になり、勉強へのモチベーションまで下がってしまうかもしれません。お弁当は、子どものやる気を引き出すための大切な「応援ツール」です。だからこそ、子どもの好きなメニューを積極的に取り入れてあげることが非常に重要になります。

もちろん、栄養バランスは大切ですが、毎日完璧な献立を目指す必要はありません。時には栄養面で少し譲歩してでも、子どもの「大好き!」が詰まったお弁当を用意してあげましょう。蓋を開けた瞬間に大好物が見えたときの喜びは、午後の勉強への大きな活力となります。

子どもの好きなメニューを知るためには、日頃からのコミュニケーションが欠かせません。「今度のお弁当、何が食べたい?」と直接リクエストを聞いてみましょう。リクエストに応えることで、子どもは「自分のことを考えてくれている」と感じ、保護者への感謝の気持ちも深まります。

好きなメニューが揚げ物や加工品など、栄養面で少し気になるものである場合も、工夫次第でバランスを取ることが可能です。例えば、唐揚げがリクエストなら、副菜には野菜をたっぷり使った和え物や煮物を添える。ウインナーが好きなら、ピーマンやパプリカと一緒に炒めて彩りと栄養をプラスする。このように、好きなものを主役に据えつつ、他の食材で栄養を補うという考え方をすると、献立作りがぐっと楽になります。

また、見た目の楽しさもやる気に繋がります。いつもの卵焼きをハート型にしてみたり、ウインナーに切り込みを入れてタコさんにしてみたり、ご飯の上に海苔で顔を描いてみたり。キャラ弁のような凝ったものでなくても、ほんの少しの遊び心が、子どもの心を和ませます。「今日のタコさんウインナー、かわいかったよ!」といった会話が、親子のコミュニケーションをより豊かにしてくれるでしょう。子どもの笑顔を想像しながら作るお弁当は、作り手にとっても楽しい時間になるはずです。

⑤ 夏場も安心な衛生管理

気温と湿度が高くなる夏場は、細菌が繁殖しやすく、食中毒のリスクが一年で最も高まる季節です。塾の教室は空調が効いていますが、家から塾までの移動中や、お弁当を保管する環境によっては、お弁当が傷んでしまう可能性があります。子どもの健康を守り、安心して食事をしてもらうために、徹底した衛生管理は塾弁当作りの絶対条件です。

衛生管理の基本は、食中毒予防の三原則である「菌をつけない・増やさない・やっつける」です。

- 菌をつけない(清潔): 調理前には石鹸で丁寧に手を洗いましょう。おにぎりを握る際は素手ではなくラップを使い、おかずを詰める際も清潔な箸や使い捨ての手袋を使用します。まな板や包丁は、肉・魚用と野菜用で使い分けるか、使用の都度、熱湯消毒やアルコール消毒を徹底しましょう。

- 菌を増やさない(迅速・冷却): 細菌は10℃から60℃の温度帯で活発に増殖します。作ったおかずや炊いたごはんは、必ず完全に冷ましてからお弁当箱に詰めることが鉄則です。熱いまま蓋をすると、蒸気がこもって内部の温度が上がり、菌が繁殖する絶好の環境を作ってしまいます。時間がない朝は、バットに広げて保冷剤の上に乗せたり、うちわで扇いだりすると早く冷ますことができます。持ち運びの際は、保冷剤と保冷バッグを活用し、お弁当を低温に保つ工夫が不可欠です。

- 菌をやっつける(加熱): ほとんどの食中毒菌は加熱に弱いため、おかずは中までしっかりと火を通すことが重要です。特に肉や魚、卵を使った料理は、生焼けの部分がないように注意深く加熱しましょう。作り置きのおかずを詰める場合も、必ず電子レンジなどで再加熱してから冷ますようにします。

これらの基本原則に加え、梅干しや酢、生姜、カレー粉といった殺菌・抗菌作用のある食材を活用するのも有効な手段です。ごはんに梅干しを乗せたり、酢の物や生姜焼きをメニューに加えたりすることで、美味しさと安全性を両立できます。

夏場の衛生管理は少し手間がかかりますが、このひと手間が子どもの健康を守ります。後の章でさらに詳しく解説しますが、まずはこの三原則をしっかりと頭に入れておきましょう。

【主菜15選】塾弁当におすすめのメインおかずレシピ

お弁当の主役であり、子どもの満足度を左右するのが「主菜(メインおかず)」です。ここでは、塾弁当にぴったりの、冷めても美味しく、食べやすくて栄養満点な主菜レシピを15種類厳選してご紹介します。定番の人気メニューから、時短で作れる簡単レシピ、前日に準備できる作り置きレシピまで幅広く網羅しているので、毎日の献立作りの参考にしてください。

① 冷めても美味しい!鶏の唐揚げ

お弁当の王様といえば、やはり鶏の唐揚げ。冷めても美味しく食べられるように、下味にひと工夫するのがポイントです。

- 材料(1人分)

- 鶏もも肉:100g

- (A) 醤油:大さじ1/2

- (A) 酒:大さじ1/2

- (A) しょうが(すりおろし):小さじ1/2

- (A) にんにく(すりおろし):少々

- 片栗粉:大さじ2

- 揚げ油:適量

- 作り方

- 鶏もも肉を一口大に切り、ポリ袋に入れる。

- (A)を加えてよく揉み込み、10分ほど置く。

- 汁気を軽く切り、片栗粉を加えて袋を振って全体にまぶす。

- 170℃の油で、きつね色になるまで3〜4分揚げる。

- ポイント・アレンジ

下味にマヨネーズ(分量外:小さじ1程度)を加えると、肉が驚くほど柔らかくジューシーに仕上がります。 冷めてもパサつきにくくなるので、お弁当に最適です。また、揚げ焼きにすれば、少量の油で手軽に作れます。

② 一口サイズで食べやすい!ミニハンバーグ

子どもに大人気のハンバーグも、お弁当に入れやすいミニサイズで。作り置きして冷凍しておけば、朝は温めるだけでOKです。

- 材料(作りやすい分量)

- 合いびき肉:200g

- 玉ねぎ:1/4個

- パン粉:大さじ3

- 牛乳:大さじ2

- 卵:1/2個

- 塩、こしょう:各少々

- サラダ油:適量

- (B) ケチャップ:大さじ2

- (B) 中濃ソース:大さじ1

- 作り方

- 玉ねぎはみじん切りにする。パン粉は牛乳に浸しておく。

- ボウルにひき肉、玉ねぎ、牛乳に浸したパン粉、卵、塩、こしょうを入れ、粘りが出るまでよく混ぜる。

- 8〜10等分にして丸め、中央を少しへこませる。

- フライパンに油を熱し、ハンバーグを並べ入れる。中火で焼き色がついたら裏返し、蓋をして弱火で5〜6分蒸し焼きにする。

- (B)を加えて全体に絡める。

- ポイント・アレンジ

玉ねぎを炒めずに生のまま加えると、シャキシャキとした食感がアクセントになります。豆腐を1/4丁ほど水切りして加えると、ふんわりとヘルシーに仕上がります。

③ ご飯が進む!豚の生姜焼き

甘辛い味付けでご飯がどんどん進む生姜焼きは、男子にも女子にも人気の定番メニュー。豚肉に含まれるビタミンB1は、疲労回復効果も期待できます。

- 材料(1人分)

- 豚ロース薄切り肉:80g

- 玉ねぎ:1/8個

- (A) 醤油:大さじ1

- (A) みりん:大さじ1/2

- (A) 酒:大さじ1/2

- (A) しょうが(すりおろし):小さじ1

- 片栗粉:小さじ1

- サラダ油:小さじ1

- 作り方

- 豚肉は食べやすい大きさに切り、片栗粉をまぶす。玉ねぎは薄切りにする。

- (A)は混ぜ合わせておく。

- フライパンに油を熱し、豚肉を炒める。色が変わったら玉ねぎを加えて炒め合わせる。

- 玉ねぎがしんなりしたら、混ぜておいた(A)を回し入れ、全体に絡める。

- ポイント・アレンジ

肉に片栗粉をまぶしておくことで、タレがよく絡み、冷めても柔らかい食感を保つことができます。 汁気が少なくなるので、お弁当にも詰めやすくなります。

④ ケチャップ味で人気!ミートボール

手作りミートボールは、添加物の心配もなく安心。甘めのケチャップ味は、子ども受け抜群です。

- 材料(作りやすい分量)

- 豚ひき肉:200g

- 玉ねぎ:1/4個

- パン粉:大さじ3

- 塩、こしょう:各少々

- 片栗粉:大さじ1

- サラダ油:大さじ1

- (B) ケチャップ:大さじ3

- (B) 砂糖:大さじ1

- (B) 醤油:小さじ1/2

- (B) 水:50ml

- 作り方

- 玉ねぎはみじん切りにする。

- ボウルにひき肉、玉ねぎ、パン粉、塩、こしょうを入れてよく混ぜ、一口大に丸める。

- 全体に片栗粉を薄くまぶす。

- フライパンに油を熱し、ミートボールを転がしながら全面に焼き色をつける。

- (B)を加えて煮立たせ、蓋をして弱火で5分ほど煮込む。

- ポイント・アレンジ

揚げずに焼くことで、後片付けも簡単です。ソースに少量のコンソメ顆粒を加えると、味に深みが出ます。 冷凍保存も可能です。

⑤ 時短で作れる!アスパラの肉巻き

彩りも良く、お弁当のすきま埋めにも活躍する肉巻き。アスパラの代わりに、いんげんやにんじん、えのきなどを使っても美味しいです。

- 材料(2本作る分)

- 豚バラ薄切り肉:2枚

- アスパラガス:2本

- 塩、こしょう:各少々

- (A) 醤油:小さじ1

- (A) みりん:小さじ1

- サラダ油:小さじ1/2

- 作り方

- アスパラは根元の硬い部分を切り落とし、ハカマを取り、長さを半分に切る。

- 豚肉を広げ、アスパラを芯にして巻き、塩、こしょうを振る。

- フライパンに油を熱し、巻き終わりを下にして焼く。

- 転がしながら全体に焼き色がついたら、(A)を加えて絡める。

- 食べやすい大きさに切る。

- ポイント・アレンジ

豚肉の内側に片栗粉(分量外)を薄く振ってから巻くと、肉がはがれにくく、タレもよく絡みます。 照り焼き味のほか、塩こしょうや焼肉のタレで味付けするのもおすすめです。

⑥ 前日に作れる!鶏肉の照り焼き

前日に作っておけば、朝は詰めるだけでOKの頼れるおかず。冷めても味がしっかりしていて美味しいのが魅力です。

- 材料(1人分)

- 鶏もも肉:100g

- (A) 醤油:大さじ1

- (A) みりん:大さじ1

- (A) 砂糖:小さじ1

- サラダ油:小さじ1

- 作り方

- 鶏肉は厚さを均等にし、余分な脂肪を取り除く。

- (A)は混ぜ合わせておく。

- フライパンに油を熱し、鶏肉の皮目を下にして入れる。中火で焼き色がつくまで5〜6分焼く。

- 裏返して蓋をし、弱火で5〜6分蒸し焼きにする。

- 余分な油をキッチンペーパーで拭き取り、(A)を加えて煮絡める。

- 粗熱が取れたら、一口大に切る。

- ポイント・アレンジ

焼き上がりに火を止めてからタレを絡めると、焦げ付く心配がありません。 鶏むね肉を使う場合は、焼く前に片栗粉をまぶすとパサつかず、しっとり仕上がります。

⑦ 彩りも良い!ささみとピーマンの炒め物

高タンパク・低脂質でヘルシーなささみを使った炒め物。ピーマンの緑とパプリカの赤で、お弁当が華やかになります。

- 材料(1人分)

- 鶏ささみ:2本

- ピーマン:1/2個

- 赤パプリカ:1/8個

- (A) 酒:小さじ1

- (A) 片栗粉:小さじ1

- (B) オイスターソース:小さじ1

- (B) 醤油:小さじ1/2

- ごま油:小さじ1

- 作り方

- ささみは筋を取り、そぎ切りにして(A)を揉み込む。ピーマン、パプリカは細切りにする。

- フライパンにごま油を熱し、ささみを炒める。色が変わったらピーマンとパプリカを加えて炒める。

- 野菜がしんなりしたら、(B)を加えて手早く炒め合わせる。

- ポイント・アレンジ

ささみに酒と片栗粉で下処理をすることで、驚くほど柔らかく仕上がります。 味付けは、中華風のほか、カレー粉でスパイシーにしたり、塩こしょうでシンプルにしたりとアレンジ自在です。

⑧ 骨がなくて安心!鮭の塩焼き

お弁当の焼き魚の定番、鮭。あらかじめ骨が取り除かれている「骨取り」の切り身を使えば、子どもも安心して食べられます。

- 材料(1人分)

- 生鮭(骨取り):1切れ

- 塩:少々

- 酒:小さじ1

- 作り方

- 鮭の両面に塩と酒を振り、5分ほど置く。

- 出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。

- 魚焼きグリルまたはフライパンで、両面をこんがりと焼く。

- ポイント・アレンジ

焼く前に酒を振ることで、魚の臭みが取れ、身がふっくらと仕上がります。 フライパンで焼く場合は、クッキングシートを敷くと後片付けが楽になります。塩焼きのほか、味噌漬けや粕漬けもおすすめです。

⑨ 味噌が香ばしい!サバの味噌煮

脳の働きを助けるDHAが豊富なサバを使った、ご飯によく合う一品。しっかり煮詰めることで、お弁当に入れても汁漏れの心配がありません。

- 材料(1人分)

- サバの切り身:1切れ

- しょうが(薄切り):2枚

- (A) 水:100ml

- (A) 酒:大さじ1

- (A) 砂糖:大さじ1/2

- 味噌:大さじ1

- 作り方

- サバは皮目に十字の切り込みを入れる。

- 鍋に(A)としょうがを入れて煮立たせ、サバを皮目を上にして入れる。

- 落とし蓋をして、中火で5分ほど煮る。

- 味噌を煮汁で溶いてから加え、再び落とし蓋をして、煮汁が少なくなるまで弱火で7〜8分煮る。

- ポイント・アレンジ

サバを煮る前に熱湯をさっとかける「霜降り」をすると、臭みが取れてより美味しくなります。 煮汁をしっかり煮詰めて、タレごと詰めるのではなく、身だけを詰めるのがお弁当向きです。

⑩ ご飯に合う!ブリの照り焼き

冬の味覚ブリも、照り焼きにすれば子どもが食べやすい人気のおかずに。冷めても美味しい甘辛味が魅力です。

- 材料(1人分)

- ブリの切り身:1切れ

- 塩:少々

- 片栗粉:小さじ1

- (A) 醤油:大さじ1

- (A) みりん:大さじ1

- (A) 酒:大さじ1

- サラダ油:小さじ1

- 作り方

- ブリに軽く塩を振り、5分ほど置いて水分を拭き取る。

- 片栗粉を薄くまぶす。

- フライパンに油を熱し、ブリを焼く。両面に焼き色がついたら、余分な油を拭き取る。

- 混ぜておいた(A)を加え、スプーンなどでタレをかけながら煮絡める。

- ポイント・アレンジ

魚に片栗粉をまぶすことで、タレが絡みやすくなり、身がパサつくのを防ぎます。 鮭やメカジキなど、他の魚で作っても美味しく仕上がります。

⑪ 定番で安心!卵焼き

お弁当に彩りと安心感を与えてくれる、卵焼き。甘い味付け、だし巻き風など、家庭の味で作りましょう。

- 材料(1人分)

- 卵:1個

- (A) 砂糖:小さじ1

- (A) 醤油:少々

- (A) 水:大さじ1/2

- サラダ油:適量

- 作り方

- ボウルに卵を溶きほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。

- 卵焼き器を熱して油をひき、卵液の1/3量を流し入れる。

- 半熟状になったら奥から手前に巻き、奥に移動させる。

- 空いたスペースに油をひき、残りの卵液の半分を流し入れ、繰り返す。

- 巻きすで形を整え、粗熱が取れたら切り分ける。

- ポイント・アレンジ

卵液にマヨネーズ(分量外:小さじ1/2程度)を加えると、ふんわりと仕上がります。 また、水溶き片栗粉を少量加えると、水分が流れ出しにくくなり、冷めてもしっとり感が続きます。

⑫ 見た目も可愛い!うずらの卵のベーコン巻き

コロンとした見た目が可愛らしく、お弁当のアクセントにぴったり。ピックに刺せば、さらに食べやすくなります。

- 材料(2個分)

- うずらの卵(水煮):2個

- ベーコン(ハーフサイズ):2枚

- 塩、こしょう:各少々

- サラダ油:少々

- 作り方

- うずらの卵にベーコンを巻きつけ、爪楊枝で留める。

- フライパンに油を薄くひき、1を転がしながら焼く。

- ベーコンに焼き色がついたら、塩、こしょうで味を調える。

- ポイント・アレンジ

巻き終わりに片栗粉を少しつけてから焼くと、ベーコンがはがれにくくなります。 醤油とみりんで甘辛く味付けする照り焼き風もおすすめです。

⑬ 洋風アレンジ!ほうれん草のミニキッシュ

お弁当カップを使えば、卵液を流してトースターで焼くだけで、おしゃれなミニキッシュが完成します。

- 材料(おかずカップ2個分)

- 卵:1個

- ほうれん草(冷凍):大さじ1

- ベーコン:1/2枚

- 牛乳:大さじ1

- 粉チーズ:小さじ1

- 塩、こしょう:各少々

- 作り方

- ほうれん草は解凍して水気を絞る。ベーコンは5mm幅に切る。

- ボウルに全ての材料を入れてよく混ぜる。

- アルミカップやシリコンカップに流し入れる。

- オーブントースターで、表面に焼き色がつくまで7〜8分焼く。

- ポイント・アレンジ

具材は、玉ねぎ、きのこ、コーン、ツナなど、家にあるものでアレンジ可能です。 前日の夜に作っておけるので、朝の時短に繋がります。

⑭ 簡単で栄養満点!カニカマ入り卵焼き

いつもの卵焼きにカニカマとネギを加えるだけで、彩りと風味がアップ。手軽に作れるアレンジ卵焼きです。

- 材料(1人分)

- 卵:1個

- カニカマ:1本

- 小ねぎ(小口切り):大さじ1/2

- (A) 白だし:小さじ1/2

- (A) 水:大さじ1/2

- サラダ油:適量

- 作り方

- カニカマは手で細かくさく。

- ボウルに卵を溶きほぐし、カニカマ、小ねぎ、(A)を加えて混ぜる。

- 通常通りに卵焼きを焼く。

- ポイント・アレンジ

カニカマの代わりに、桜えびやしらす、チーズなどを加えても美味しく作れます。 白だしを使うと、上品な味わいに仕上がります。

⑮ 電子レンジで簡単!チーズオムレツ

フライパンを使わずに、電子レンジだけで作れる時短オムレツ。忙しい朝の強い味方です。

- 材料(1人分)

- 卵:1個

- とろけるチーズ:大さじ1

- 牛乳:大さじ1

- 塩、こしょう:各少々

- 作り方

- 耐熱容器に全ての材料を入れてよく混ぜる。

- ふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で1分〜1分半加熱する。

- 固まったらラップごと取り出し、形を整える。

- ポイント・アレンジ

加熱時間は、ご家庭の電子レンジに合わせて調整してください。 加熱しすぎると固くなるので、様子を見ながら少しずつ加熱するのがコツです。ハムや刻んだ野菜を加えてもOKです。

【副菜10選】彩りと栄養をプラスするサブおかずレシピ

主菜だけでは、お弁当の見た目も栄養バランスも偏りがちです。そこで活躍するのが「副菜(サブおかず)」。赤・黄・緑の彩りを加え、ビタミンやミネラル、食物繊維を補う重要な役割を担っています。ここでは、作り置きができる便利な常備菜から、電子レンジで手軽に作れる一品まで、お弁当のすき間を埋め、栄養価をアップさせる副菜レシピを10種類ご紹介します。

① 緑黄色野菜で栄養アップ!ブロッコリーのおかか和え

お弁当の彩りの定番、ブロッコリー。茹でてマヨネーズも良いですが、傷みが心配な夏場は、おかか醤油で和えるのがおすすめです。

- 材料(作りやすい分量)

- ブロッコリー:1/2株

- かつお節:1パック(約2.5g)

- 醤油:小さじ1

- ごま油:小さじ1/2

- 作り方

- ブロッコリーは小房に分け、塩(分量外)を加えた熱湯で硬めに茹でるか、電子レンジで加熱する。

- 水気をしっかりと切る。

- ボウルにブロッコリー、かつお節、醤油、ごま油を入れて和える。

- ポイント・アレンジ

ブロッコリーは茹でた後、キッチンペーパーで包むようにして水気をしっかり取ることが、傷みを防ぎ、味がぼやけないコツです。 ごま油の代わりにマヨネーズで和え、醤油を少し加える「おかかマヨ」も人気です。

② 彩り鮮やか!ミニトマトのハニーマリネ

ミニトマトの赤は、お弁当をぱっと明るくしてくれます。はちみつの優しい甘さがトマトの酸味とマッチして、フルーツ感覚で食べられます。

- 材料(作りやすい分量)

- ミニトマト:10個

- (A) 酢:大さじ1

- (A) はちみつ:小さじ1

- (A) オリーブオイル:小さじ1

- (A) 塩:少々

- 作り方

- ミニトマトはヘタを取り、爪楊枝で数カ所穴をあけるか、湯むきする。

- ボウルかポリ袋に(A)を混ぜ合わせ、ミニトマトを加えて和える。

- 冷蔵庫で30分以上漬け込む。

- ポイント・アレンジ

トマトに穴をあけるか湯むきすることで、味が染み込みやすくなります。 酢とはちみつの組み合わせは抗菌作用も期待できるため、夏場のお弁当にも比較的安心して入れられます。乾燥パセリやバジルを加えると、風味が豊かになります。

③ 作り置きに便利!きんぴらごぼう

食物繊維が豊富なごぼうを使った常備菜の代表格。甘辛い味付けはご飯によく合い、作り置きしておけばお弁当のすき間埋めに重宝します。

- 材料(作りやすい分量)

- ごぼう:1/2本

- にんじん:1/3本

- (A) 醤油:大さじ1.5

- (A) みりん:大さじ1

- (A) 砂糖:大さじ1/2

- ごま油:大さじ1

- 鷹の爪(輪切り):お好みで

- 白ごま:適量

- 作り方

- ごぼうはささがきにして水にさらし、にんじんは細切りにする。

- フライパンにごま油と鷹の爪を熱し、水気を切ったごぼうとにんじんを炒める。

- 野菜がしんなりしたら(A)を加え、汁気がなくなるまで炒り煮にする。

- 仕上げに白ごまを振る。

- ポイント・アレンジ

ごぼうを炒める際に、あまりいじらずに焼き付けるようにすると、香ばしさが増します。 冷蔵で4〜5日保存可能です。多めに作って小分けに冷凍しておくと、さらに便利です。

④ 甘くて食べやすい!かぼちゃの煮物

かぼちゃの自然な甘みは、子どもにも人気の味。β-カロテンが豊富で栄養価も高く、お弁当の彩りにもなります。

- 材料(作りやすい分量)

- かぼちゃ:1/8個

- (A) 水:150ml

- (A) 醤油:大さじ1

- (A) 砂糖:大さじ1

- (A) みりん:大さじ1

- 作り方

- かぼちゃは種とワタを取り、一口大に切る。皮の硬い部分はそぎ落とす(面取り)。

- 鍋にかぼちゃを皮を下にして並べ、(A)を注ぐ。

- 落とし蓋をして火にかけ、煮立ったら弱火にして10〜15分、かぼちゃが柔らかくなるまで煮る。

- 火を止めてそのまま冷まし、味を染み込ませる。

- ポイント・アレンジ

煮崩れを防ぐため、煮ている間はあまり触らないのがコツ。 火を止めてから一度冷ますことで、味が中までしっかり染み込みます。お弁当に入れる際は、煮汁をよく切ってから詰めましょう。

⑤ 箸休めにぴったり!ほうれん草の胡麻和え

鉄分やビタミンが豊富なほうれん草を使った、和食の定番副菜。香ばしいごまの風味が食欲をそそります。

- 材料(作りやすい分量)

- ほうれん草:1/2束

- (A) すりごま:大さじ2

- (A) 砂糖:大さじ1/2

- (A) 醤油:大さじ1/2

- 作り方

- ほうれん草はよく洗い、塩(分量外)を加えた熱湯でさっと茹でる。

- 冷水に取り、水気を固く絞って3cm長さに切る。

- ボウルに(A)を混ぜ合わせ、ほうれん草を加えて和える。

- ポイント・アレンジ

茹でたほうれん草の水気は、これでもかというくらい固く絞るのが美味しく作る最大のポイントです。 水気が残っていると、味がぼやけてしまいます。にんじんの千切りなどを一緒に和えると、彩りがさらに良くなります。

⑥ あと一品に!ちくわの磯辺揚げ

ちくわに衣をつけて揚げるだけで、立派な一品に。青のりの風味が良く、冷めても美味しくいただけます。

- 材料(1〜2人分)

- ちくわ:2本

- (A) 天ぷら粉:大さじ2

- (A) 水:大さじ2

- (A) 青のり:小さじ1

- 揚げ油:適量

- 作り方

- ちくわは長さを半分に、または斜め切りにする。

- ボウルに(A)を混ぜ合わせて衣を作る。

- ちくわに衣をつけ、170℃の油で揚げる。

- ポイント・アレンジ

揚げ焼きにすれば、少ない油で手軽に作れます。 ちくわの穴にチーズやきゅうりを詰めてから揚げると、ボリュームと満足感がアップします。

⑦ さっぱり味!きゅうりとワカメの酢の物

こってりした主菜の箸休めにぴったりの、さっぱりとした酢の物。酢には抗菌効果も期待できます。

- 材料(作りやすい分量)

- きゅうり:1本

- 乾燥ワカメ:大さじ1

- (A) 酢:大さじ2

- (A) 砂糖:大さじ1

- (A) 醤油:小さじ1

- 塩:小さじ1/4

- 作り方

- きゅうりは薄い輪切りにし、塩を振って揉み、5分ほど置く。

- ワカメは水で戻す。

- きゅうりから出た水分を固く絞る。ワカメも水気を絞る。

- ボウルに(A)を混ぜ合わせ、きゅうりとワカメを和える。

- ポイント・アレンジ

お弁当に入れる際は、汁気をしっかりと切ることが大切です。 かつお節やすりごまを加えて汁気を吸わせるのも良い方法です。しらすやカニカマを加えると、旨味と彩りがプラスされます。

⑧ 食感が楽しい!切り干し大根の煮物

乾物である切り干し大根は、保存がきき、使いたい時にいつでも使える便利な食材。独特の食感と、だしの染みた優しい味わいが魅力です。

- 材料(作りやすい分量)

- 切り干し大根:20g

- にんじん:1/4本

- 油揚げ:1/2枚

- (A) だし汁:200ml(戻し汁を使ってもOK)

- (A) 醤油:大さじ1

- (A) みりん:大さじ1

- サラダ油:小さじ1

- 作り方

- 切り干し大根は水で戻し、水気を絞って食べやすく切る。にんじんは細切り、油揚げは油抜きして細切りにする。

- 鍋に油を熱し、切り干し大根とにんじんを炒める。

- 油が回ったら油揚げと(A)を加え、落とし蓋をして弱火で10分ほど煮る。

- ポイント・アレンジ

切り干し大根の戻し汁には旨味と栄養がたっぷりなので、捨てずにだし汁として活用しましょう。 しいたけやひじきを加えると、さらに具だくさんで栄養価もアップします。

⑨ マヨネーズ味で人気!ポテトサラダ

子どもが大好きなポテトサラダですが、夏場は傷みやすいのが難点。傷みにくくする工夫をすれば、お弁当にも入れられます。

- 材料(作りやすい分量)

- じゃがいも:2個

- にんじん:1/4本

- きゅうり:1/2本

- ハム:2枚

- (A) マヨネーズ:大さじ3

- (A) 酢:小さじ1

- (A) 塩、こしょう:各少々

- 作り方

- じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、柔らかくなるまで茹でるかレンジで加熱し、熱いうちに潰す。

- にんじんは薄いいちょう切りにして茹でる。きゅうりは薄切りにして塩もみし、水気を固く絞る。ハムは短冊切りにする。

- 潰したじゃがいもが温かいうちに酢を加えて混ぜ(下味)、冷ましておく。

- 全ての材料と(A)を混ぜ合わせる。

- ポイント・アレンジ

傷み防止のため、酢を加える、水分の多い玉ねぎは入れないか加熱する、きゅうりの水気はしっかり絞る、などの工夫が重要です。 お弁当に入れる直前まで冷蔵庫で冷やしておきましょう。

⑩ 電子レンジで調理!にんじんしりしり

沖縄の郷土料理「にんじんしりしり」は、彩りも良く、にんじんの甘みが引き立つ一品。火を使わずに電子レンジで手軽に作れます。

- 材料(1〜2人分)

- にんじん:1/2本

- ツナ缶(油漬け):1/2缶

- 卵:1個

- (A) 醤油:小さじ1/2

- (A) みりん:小さじ1/2

- (A) 塩:少々

- 作り方

- にんじんは千切りにする。ツナは軽く油を切る。卵は溶きほぐしておく。

- 耐熱ボウルににんじん、ツナ、(A)を入れて混ぜ、ふんわりラップをして電子レンジ(600W)で2分加熱する。

- 一度取り出して混ぜ、溶き卵を回し入れ、再度ラップをして1分加熱する。

- 全体を混ぜ合わせ、余熱で卵に火を通す。

- ポイント・アレンジ

にんじんはスライサーを使うと簡単に千切りにできます。 醤油の代わりに麺つゆや白だしを使っても美味しく作れます。

【主食5選】腹持ちが良く食べやすいごはん・パンレシピ

脳のエネルギー源となる主食は、お弁当の土台となる大切な要素です。腹持ちが良く、午後の活動のエネルギーとなり、かつ限られた時間でさっと食べられる手軽さが求められます。ここでは、定番のおにぎりから、丼もの、パンまで、塾弁当に最適な主食レシピを5つご紹介します。

① 具材を混ぜるだけ!一口おにぎり

子どもが食べやすいように、小さく丸めたおにぎりは塾弁当の定番。具材を工夫すれば、栄養も彩りも豊かになります。

- 材料(2〜3個分)

- ごはん:お茶碗1杯分(約150g)

- お好みの具材(例:鮭フレーク、刻みわかめ、青菜ふりかけ、ゆかり、天かす+麺つゆなど):適量

- 塩:少々

- 作り方

- 温かいごはんに、お好みの具材と塩を混ぜ込む。

- ラップを使って、一口大に固く握る。

- ポイント・アレンジ

衛生面を考慮し、素手ではなく必ずラップを使って握りましょう。 鮭やしらすでタンパク質とカルシウム、刻んだ大葉やゴマで風味とミネラルをプラスするなど、具材の組み合わせは無限大です。複数の種類を少しずつ入れると、子どもも飽きずに楽しめます。

② 手が汚れず食べやすい!スティックおにぎり

ラップで包んだまま食べられるスティックおにぎりは、手が汚れず、机の上が散らかっている時でも食べやすいのが魅力です。

- 材料(1本分)

- ごはん:お茶碗1/2杯分(約80g)

- お好みの具材(例:肉そぼろ、ツナマヨ、細長く切った卵焼きなど):適量

- 焼き海苔:1/2枚

- 作り方

- ラップを広げ、焼き海苔を置く。その上にごはんを薄く広げる。

- 中央に具材を乗せる。

- ラップごと手前からきつく巻き、棒状に形を整える。

- ラップの両端をキャンディのようにねじって固定する。食べる時にラップを少しずつ剥がしながらいただきます。

- ポイント・アレンジ

ごはんを広げる際に、海苔の上下を少し空けておくと、巻いた時にはみ出しにくくなります。 豚肉の生姜焼きやアスパラの肉巻きなどを芯にするのも、食べ応えがあっておすすめです。

③ 簡単で見栄えも良い!そぼろ丼

ご飯の上に具材を乗せるだけの丼ものは、忙しい朝でも簡単。三色そぼろなら、彩りも栄養バランスもばっちりです。

- 材料(1人分)

- ごはん:お茶碗1杯分

- [鶏そぼろ] 鶏ひき肉50g、醤油・みりん・砂糖各小さじ1

- [卵そぼろ] 卵1個、砂糖小さじ1/2、塩少々

- [緑の具材] 茹でたいんげんや枝豆、ほうれん草など:適量

- 作り方

- 鶏そぼろ:小鍋に材料を全て入れ、菜箸で混ぜながら火にかける。ポロポロになるまで加熱する。

- 卵そぼろ:小鍋に材料を全て入れ、菜箸で混ぜながら火にかける。細かいそぼろ状になるまで加熱する。

- お弁当箱にごはんを詰め、鶏そぼろ、卵そぼろ、刻んだいんげんを彩り良く乗せる。

- ポイント・アレンジ

そぼろは前日に作り置きしておくと、朝はご飯に乗せるだけなので非常に楽です。 そぼろとごはんの間に刻み海苔を敷くと、ごはんへの味移りを防ぎ、風味もアップします。

④ 勉強の合間に!ミニサンドイッチ

気分を変えたい日には、パンの主食もおすすめです。片手でつまめるミニサンドイッチは、勉強の合間にも手軽に食べられます。

- 材料(1人分)

- サンドイッチ用パン:2枚

- お好みの具材(例:卵サラダ、ツナマヨ、ハム&チーズなど):適量

- バターまたはマーガリン:少々

- 作り方

- パンの片面にバターかマーガリンを塗る(具材の水分がパンに染みるのを防ぐため)。

- 具材を挟み、もう1枚のパンでサンドする。

- ラップできつく包み、少し時間をおいてなじませる。

- 耳を切り落とし、食べやすいように4等分に切る。

- ポイント・アレンジ

夏場は、マヨネーズを使った具材の傷みが心配なため、ハムとスライスチーズ、ジャムとクリームチーズなど、比較的傷みにくい組み合わせを選ぶと安心です。 ロールサンドにすると、さらに可愛らしく食べやすくなります。

⑤ 腹持ち抜群!ソース焼きそば

麺類が好きなお子さんには、焼きそば弁当も喜ばれます。冷めても美味しく、野菜も肉も一度に摂れる万能メニューです。

- 材料(1人分)

- 中華蒸し麺:1玉

- 豚こま切れ肉:30g

- キャベツ、にんじん、ピーマンなど:合わせて50g程度

- (A) ウスターソース:大さじ1.5

- (A) オイスターソース:小さじ1

- サラダ油:大さじ1/2

- 紅生姜、青のり:お好みで

- 作り方

- 麺は袋の上から軽くもみほぐす。野菜と肉は食べやすい大きさに切る。

- フライパンに油を熱し、肉と野菜を炒める。

- 麺を加えてほぐしながら炒め合わせ、(A)を加えて全体に味をなじませる。

- ポイント・アレンジ

麺が固まらないように、通常より少し多めの油で炒めるか、炒める際に少量の酒や水を加えるのがコツです。 オイスターソースを少し加えることで、コクが出て冷めても美味しく感じられます。お弁当に詰める際は、紅生姜を添えると彩りと抗菌効果が期待できます。

夏場の塾弁当で特に注意したい食中毒対策

一年で最も食中毒のリスクが高まる夏。大切なお子さんが安心して塾弁当を食べられるよう、衛生管理には細心の注意を払う必要があります。食中毒予防の三原則「菌をつけない(清潔)」「菌を増やさない(迅速・冷却)」「菌をやっつける(加熱)」を基本に、食材選びから調理、持ち運びまで、具体的な対策を徹底しましょう。

傷みにくい食材を選ぶ

まず、お弁当に入れる食材そのものを、傷みにくいものにすることが大前提です。夏場のお弁当では避けた方が良い食材と、逆におすすめの食材を知っておきましょう。

| 避けた方が良い食材(傷みやすい) | おすすめの食材(傷みにくい) |

|---|---|

| 生野菜(レタス、きゅうりなど) | 加熱した野菜(ブロッコリー、にんじん、ピーマンなど) |

| 水分が多い果物(いちご、メロンなど) | 皮をむいていないミニトマト、缶詰のフルーツ(汁気を切る) |

| マヨネーズやタルタルソースを使った和え物 | 酢や梅干しを使った和え物、きんぴらごぼう |

| 半熟卵、ゆで卵(半熟のもの) | 中心までしっかり火を通した卵焼き、固ゆで卵 |

| 練り製品(かまぼこ、ちくわなど)※生食の場合 | 加熱した練り製品(磯辺揚げなど) |

| 炊き込みごはん、混ぜごはん | 白米に梅干しを乗せる、ごはんに酢を混ぜる |

特にマヨネーズは、自家製ではなく市販品を使用しましょう。 市販のマヨネーズは酢や塩分濃度が高く、殺菌工程を経て製造されているため、手作りのものより比較的安全です。しかし、他の食材と混ぜることで水分が増え、傷みやすくなることに変わりはありません。ポテトサラダなどを入れる際は、酢を多めに加える、じゃがいもは完全に冷ましてから和えるなどの工夫が必要です。

また、梅干し、酢、生姜、カレー粉、わさび、大葉(しそ)といった食材には、菌の増殖を抑える「静菌効果」が期待できます。ごはんの真ん中に梅干しを埋めたり、おかずに生姜を使ったり、酢の物を一品加えたりと、積極的に活用しましょう。

(参照:農林水産省 「お弁当づくりによる食中毒を予防するために」)

調理時に気をつけること

調理段階でのひと工夫が、食中毒のリスクを大きく左右します。清潔な環境で、菌をやっつける調理を心がけましょう。

おかずは中までしっかり加熱する

ほとんどの食中毒菌は熱に弱いため、加熱は最も効果的な殺菌方法です。特に肉、魚、卵を使ったおかずは、中心部までしっかりと火を通すことが絶対条件です。 目安として、中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱が推奨されています。ハンバーグや肉団子は、竹串を刺してみて透明な肉汁が出ればOKです。唐揚げなども、揚げ時間を普段より少し長めにするなど、生焼けにならないよう注意しましょう。作り置きのおかずをお弁当に入れる際も、必ず電子レンジなどで十分に再加熱してから、冷まして詰めるようにしてください。

素手で触らず清潔な箸や手袋を使う

私たちの手には、目に見えない雑菌が多数付着しています。調理前には必ず石鹸で丁寧に手を洗い、清潔なタオルで拭きましょう。特に、おにぎりを握ったり、おかずを詰めたりする際は、素手で直接食品に触れるのを避け、ラップや使い捨ての調理用手袋、清潔な菜箸を使用することが非常に重要です。このひと手間で、食品への菌の付着(二次汚染)を大幅に防ぐことができます。また、生の肉や魚を切った包丁やまな板で、そのまま他の食材を切るのは厳禁です。使用の都度、洗剤でよく洗い、熱湯をかけるなどして消毒しましょう。

詰めるときの注意点

調理後の詰め方にも、菌を増やさないための重要なポイントがあります。

おかずは完全に冷ましてから詰める

炊きたてのごはんや出来立てのおかずを温かいままお弁当箱に詰め、すぐに蓋をするのは絶対にやめてください。 温かい食品から出る蒸気がお弁当箱の中にこもり、水滴となっておかずやご飯についてしまいます。この水分と、30〜40℃という菌が最も繁殖しやすい温度が相まって、お弁当箱の中は細菌の温床となってしまいます。

ごはんもおかずも、お弁当に詰める前には、必ず室温まで完全に冷ましましょう。 時間がない朝は、清潔なバットなどに広げ、うちわや扇風機で風を当てたり、保冷剤を下に敷いたりすると、効率的に冷ますことができます。

生野菜や水分の多い果物は避ける

前述の通り、レタスや生のきゅうりなどの葉物野菜は、洗った後の水分が残りやすく、傷みの原因となります。お弁当の仕切りとしてレタスを使うのは、夏場は避けましょう。代わりに、彩りが良いシリコン製のバランやカップを活用するのがおすすめです。ミニトマトは比較的傷みにくいですが、ヘタの部分に雑菌がたまりやすいため、必ずヘタを取ってからよく洗い、水気を完全に拭き取ってから入れましょう。

持ち運びの工夫

家でどれだけ衛生管理を徹底しても、塾までの持ち運びや保管中に温度が上がってしまっては意味がありません。お弁当を食べる瞬間まで、低温状態をキープする工夫が必要です。

保冷剤を効果的に使う

夏場の塾弁当には、保冷バッグと保冷剤の使用が必須です。保冷剤は、お弁当箱の底に一つ置くだけでなく、蓋の上にも乗せて、お弁当箱を上下から挟むようにすると、保冷効果が格段に高まります。お弁当箱のサイズに合った保冷剤を選び、すき間なくバッグに入れるのがポイントです。凍らせたゼリーや、ペットボトル飲料を凍らせて保冷剤代わりにするのも良い方法です。

抗菌シートを活用する

お弁当用の抗菌シートは、シートに含まれる銀イオンなどが菌の増殖を抑える効果が期待できる便利なアイテムです。ごはんやおかずの上に直接乗せるだけで手軽に食中毒対策ができます。様々なキャラクターがデザインされたものもあり、子どもも喜んでくれるでしょう。ただし、抗菌シートはあくまで菌の増殖を「抑える」ものであり、菌を「殺す」わけではありません。過信せず、基本的な衛生管理と併用することが大切です。

(参照:内閣府食品安全委員会 「食中毒予防のポイント」)

塾弁当に便利なお弁当箱の選び方

毎日のお弁当作りを少しでも快適にするためには、使い勝手の良いお弁当箱を選ぶことも大切です。子どもの食べる量や塾の環境、保護者のライフスタイルに合わせて、最適なものを選びましょう。「サイズ・容量」「機能性」「素材」の3つの視点から、お弁当箱選びのポイントを解説します。

サイズと容量で選ぶ

お弁当箱の容量は「ml(ミリリットル)」で表示されており、一般的に容量(ml)とカロリー(kcal)はほぼ同じと考えると、必要なサイズを見積もりやすくなります。子どもの年齢や性別、活動量によって必要なカロリーは異なりますが、以下が容量選びの一般的な目安です。

| 年齢(学年) | 容量の目安(ml) | 備考 |

|---|---|---|

| 幼児〜小学校低学年 | 300ml 〜 500ml | 食べやすさを重視した、仕切りの少ないシンプルなものがおすすめ。 |

| 小学校中学年〜高学年 | 500ml 〜 700ml | 成長に合わせて量を調整できる2段式も選択肢に。 |

| 中学生・高校生(女子) | 600ml 〜 800ml | スリムな2段式や、丼ものが入るタイプが人気。 |

| 中学生・高校生(男子) | 800ml 〜 1000ml以上 | 食べ盛りの時期。ごはんがたくさん入る大容量タイプや丼型がおすすめ。 |

ただし、これはあくまで目安です。お子さんが小食なのか、たくさん食べるのか、塾の前に軽食を摂るのかといった個別の状況に合わせて調整することが重要です。「今の量で足りているか、多すぎないか」を子どもに直接聞き、最適なサイズを見つけていきましょう。

また、塾に持っていくカバンのサイズも考慮する必要があります。教科書やノートでいっぱいのカバンにすっきり収まるよう、スリムな形状のものや、食べ終わった後にコンパクトに収納できる入れ子式のものが便利です。

機能性で選ぶ(保温・保冷・食洗機対応など)

お弁当箱には、日々の利便性を高める様々な機能が付加されています。ライフスタイルに合わせて、必要な機能を見極めましょう。

- 保温・保冷機能

寒い冬には温かいごはんやスープ、暑い夏には冷たい麺類を食べさせてあげたい、という場合に活躍するのが保温・保冷機能付きのお弁当箱です。- 保温弁当箱: ごはん容器、おかず容器、スープ容器などがセットになった魔法びん構造のものが主流です。温かいごはんや味噌汁が食べられるため、特に冬場の満足度は高くなります。ただし、パーツが多くて重く、洗うのが少し手間というデメリットもあります。

- スープジャー: 保温・保冷力に優れ、スープやリゾット、カレーなどを温かいまま、またはサラダやフルーツを冷たいまま持ち運べます。夏場は冷たいそうめんやうどんのつゆ入れとしても活用できます。

- 保冷機能付き: 蓋に保冷剤が内蔵されているタイプや、断熱材が入ったポーチがセットになっているものがあります。夏場の食中毒対策として非常に有効です。

- 食洗機対応

忙しい保護者にとって、最も嬉しい機能の一つが「食洗機対応」かもしれません。 毎日の洗浄の手間を大幅に削減できます。ただし、パーツによっては非対応の場合もあるため、購入前によく確認しましょう。パッキンなどの細かい部品は、手洗いが必要なケースも多いです。 - 電子レンジ対応

塾に電子レンジが設置されている場合は、電子レンジ対応のお弁当箱が非常に便利です。冷めてしまったお弁当も、温め直すことで格段に美味しくなります。ただし、蓋や中蓋は電子レンジ不可の場合がほとんどなので、使用する際は必ず外すよう子どもに伝えておきましょう。 - 汁漏れ防止機能

カバンの中でお弁当が傾いても中身が漏れないよう、蓋にシリコン製のパッキンが付いているものや、4点ロック式でしっかりと密閉できるタイプがおすすめです。汁気の多いおかずを入れる可能性がある場合は、特に重視したい機能です。

素材で選ぶ

お弁当箱の素材によって、見た目の印象や使い勝手、手入れのしやすさが異なります。それぞれの特徴を理解し、何を優先するかで選びましょう。

| 素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| プラスチック | ・軽くて持ち運びやすい ・デザインや色の種類が豊富 ・食洗機や電子レンジ対応のものが多い ・比較的安価 |

・油汚れが落ちにくい ・色や匂いが移りやすい ・傷がつきやすい |

| ステンレス | ・丈夫で傷がつきにくい ・匂いや色が移りにくい ・油汚れが落ちやすく衛生的 ・保温性が高い |

・電子レンジは使用不可 ・プラスチック製より重い ・デザインの選択肢が少ない |

| アルミ | ・非常に軽くて丈夫 ・熱伝導率が高く、保温庫での使用に適している(冬場に温めやすい) ・レトロでシンプルなデザインが人気 |

・電子レンジ、食洗機は基本的に使用不可 ・酸に弱いため、梅干しや酢の物などを直接入れるのは避けるべき |

| 木製(曲げわっぱなど) | ・木が余分な水分を吸ってくれるため、ごはんが冷めても美味しい ・調湿作用、殺菌作用がある ・見た目がおしゃれで高級感がある |

・電子レンジ、食洗機は使用不可 ・価格が高い ・使用後はしっかり乾かす必要があり、手入れに気を使う |

総合的な扱いやすさで言えば、軽くて機能的な「プラスチック製」が最も一般的で選びやすいでしょう。 衛生面や丈夫さを重視するなら「ステンレス製」、ごはんの美味しさにこだわるなら「木製」というように、何を一番大切にしたいかを考えて選ぶのがおすすめです。

見た目も大事!塾弁当の詰め方のコツ

お弁当は、味だけでなく見た目も重要です。蓋を開けた瞬間に、彩り豊かで美味しそうなお弁当が目に入れば、子どもの食欲もわき、勉強の疲れも吹き飛ぶはずです。「美味しそう!」と思わせる詰め方には、いくつかの簡単なコツがあります。 これらをマスターすれば、いつものおかずでも見違えるように華やかなお弁当に仕上がります。

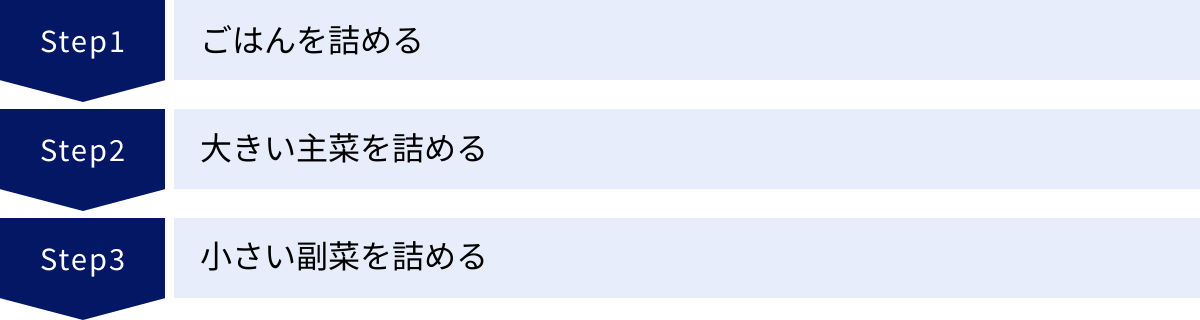

ごはん・主菜・副菜の詰める順番

お弁当をきれいに、そして崩れにくく詰めるには、詰める順番が非常に重要です。基本の順番は「①ごはん → ②大きい主菜 → ③小さい副菜」です。この順番を守るだけで、仕上がりが格段に安定します。

- ① ごはんを詰める

まず、お弁当箱の半分〜2/3程度に、主食であるごはんを詰めます。この時、平らに詰めるのではなく、片側に向かって斜めに坂を作るように詰めるのがポイントです。こうすることで、後から詰めるおかずがごはんにもたれかかる形になり、きれいに収まります。ごはんを冷ます時間を考慮し、一番最初に詰めておくと効率的です。 - ② 大きい主菜を詰める

次にごはんの隣、空いているスペースで最も大きい場所に、メインとなる主菜を置きます。唐揚げやハンバーグ、切り身魚など、お弁当の中で一番形が大きく、安定しているものを先に配置します。これが全体のレイアウトの「軸」となり、後の詰めやすさが決まります。 - ③ 小さい副菜を詰める

主菜の周りにできた、すき間に副菜を詰めていきます。卵焼きや煮物など、形がしっかりしているものから詰めていき、きんぴらごぼうや和え物など、形の定まらないものは最後に詰めてすき間を埋めるようにするとうまくいきます。

この「主食→主菜→副菜」の順番は、お弁当詰めの黄金ルールです。まずはこの基本を徹底するだけで、見た目の整い方が変わってくるのを実感できるでしょう。

すきまを作らない工夫

お弁当を持ち運ぶ際、中身が動いて片寄ってしまうと、せっかくきれいに詰めても蓋を開けた時にはぐちゃぐちゃ…という悲しい事態になりかねません。これを防ぐためには、おかず同士が支え合うように、すきまなく詰めることが大切です。

すきまができてしまった場合に活躍するのが「すきま埋めおかず」です。

- ブロッコリー: 小房に分けたブロッコリーは、どんな形のすきまにもフィットしやすい万能選手です。緑色が加わることで彩りも良くなります。

- ミニトマト: コロンとした形で、赤色のアクセントになります。ヘタを取って水気を拭いてから入れましょう。

- 枝豆: 冷凍のものを常備しておくと便利です。さやから出して数粒ずつ散らしたり、ピックに刺したりして使います。

- チーズ: キャンディチーズや6Pチーズは、そのままポンと入れるだけで簡単にすきまを埋められます。

- くるくる巻いたハムやちくわ: 薄いハムや、縦半分に切ったちくわをくるくる巻くだけで、可愛らしいすきま埋めアイテムになります。

これらの食材を、おかずとおかずの間や、お弁当箱の角などのデッドスペースにキュッと詰めていきましょう。お弁当箱を軽く振っても中身が動かない状態が理想です。

彩りを良くするテクニック

お弁当の印象を大きく左右するのが「彩り」です。栄養バランスを考える上でも、様々な色の食材を取り入れることは理にかなっています。意識したいのは「赤・黄・緑・白・黒(茶)」の5色です。この5色が揃うと、お弁当は自然と華やかで美味しそうに見えます。

| 色 | 食材の例 |

|---|---|

| 赤 | ミニトマト、パプリカ、にんじん、鮭、カニカマ、梅干し、ケチャップ |

| 黄 | 卵焼き、オムレツ、コーン、かぼちゃ、さつまいも、パプリカ、チーズ |

| 緑 | ブロッコリー、ほうれん草、ピーマン、いんげん、枝豆、きゅうり、レタス、大葉 |

| 白 | ごはん、はんぺん、かまぼこ、大根、じゃがいも、カリフラワー、しらす |

| 黒・茶 | 海苔、ひじき、ごま、きのこ、ごぼう、肉や魚の照り焼き、煮物 |

毎食すべてを揃えるのは大変ですが、「今日はなんだか茶色いお弁当だな」と感じたら、ミニトマト(赤)やブロッコリー(緑)をポンと加えるだけでも、印象は大きく変わります。

さらに、以下のような小物を活用するのも簡単でおすすめのテクニックです。

- カラフルなピック: おかずに刺すだけで、お弁当が楽しくポップな雰囲気になります。

- おかずカップ(シリコンカップ): 赤、黄、緑など、カラフルなシリコンカップを使えば、それだけで彩りがプラスされます。洗って繰り返し使えるので経済的です。

- 型抜き: ハムやチーズ、にんじんなどを星やハートの形に抜くだけで、特別感がアップします。

- ふりかけやごま: ごはんの上に、彩りの良いふりかけや黒ごまを散らすだけでも、見た目が引き締まります。

これらの詰め方のコツは、慣れてしまえば無意識にできるようになります。完璧を目指す必要はありません。 まずは5色のうち3色を意識することから始めてみましょう。少しの工夫で、お弁当作りがもっと楽しくなるはずです。

美味しい塾弁当で子どもの頑張りを応援しよう

ここまで、塾弁当作りのポイントから具体的なレシピ、夏場の衛生管理、お弁当箱の選び方、詰め方のコツまで、幅広く解説してきました。

塾で過ごす長い時間の中で、お弁当は子どもにとって単なる食事以上の意味を持ちます。それは、午後の勉強を乗り切るためのエネルギー源であり、緊張感から解放される貴重なリフレッシュタイムであり、そして何より「応援しているよ」という家族からの温かいメッセージです。

毎日のお弁当作りは、決して簡単なことではありません。忙しい朝の時間との戦いであり、献立を考える悩みも尽きないでしょう。しかし、この記事でご紹介した数々のレシピやテクニックが、その負担を少しでも軽くし、お弁当作りを前向きな時間に変える一助となれば幸いです。

大切なのは、完璧を目指しすぎないこと。時には市販の冷凍食品やそうざいを上手に活用しながら、無理なく、楽しく続けることが一番です。 子どもの「美味しかったよ!」の一言が、何よりの励みになるはずです。

愛情のこもった美味しいお弁当は、必ずや子どもの力になります。蓋を開けた瞬間の笑顔を思い浮かべながら、ぜひ楽しみながら塾弁当作りに取り組んでみてください。その一口一口が、お子さんの輝かしい未来へと繋がっていくことでしょう。