中学生にとって、高校受験という大きな目標を見据える上で、塾選びは非常に重要な分岐点となります。しかし、世の中には集団指導塾、個別指導塾、オンライン塾など多種多様な選択肢があり、「うちの子にはどの塾が合っているのだろう?」と悩む保護者の方も少なくありません。

この記事では、中学生の塾選びで失敗しないための具体的な方法を、7つの重要なポイントに絞って徹底的に解説します。塾に通う目的の明確化から、塾の種類ごとの特徴比較、費用相場、学年別の通塾開始時期、そしてありがちな失敗例まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、膨大な情報の中からご家庭の状況とお子様の性格に最適な塾を見つけ出し、自信を持って一歩を踏み出せるようになります。悔いのない高校受験と、その先につながる確かな学力・学習習慣を身につけるため、ぜひ最後までお読みください。

目次

なぜ中学生の塾選びは重要なのか

中学生の時期は、心身ともに大きく成長する多感な時期であると同時に、将来の進路を左右する「高校受験」という大きな壁に直面する3年間です。この大切な時期に、どのような学習環境を選ぶか、特に「塾選び」は、子どもの学力だけでなく、学習意欲や習慣形成にも深く関わってきます。なぜ、中学生の塾選びはこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由を「高校受験への影響」「学習習慣の形成」「社会的な背景」という3つの側面から掘り下げていきましょう。

高校受験に大きく影響するから

中学生の塾選びが重要である最大の理由は、言うまでもなく高校受験に直接的な影響を与えるからです。高校入試は、主に「学力検査」と「内申点(調査書点)」の2つの要素で合否が判断されます。塾は、この両方の対策において重要な役割を果たします。

まず「学力検査」対策です。公立高校の入試問題は、中学校の学習指導要領の範囲内で作成されますが、単なる知識の暗記だけでは解けない思考力や応用力が問われる問題が多く出題されます。塾では、長年にわたって蓄積された入試データの分析に基づき、出題傾向の高い分野や頻出パターンを効率的に学習するカリキュラムが組まれています。また、過去問演習や模擬試験を繰り返し行うことで、時間配分の感覚を養い、本番さながらの緊張感に慣れる訓練もできます。特に難関私立高校や独自問題を作成する公立高校を目指す場合、学校の授業だけではカバーしきれないハイレベルな問題に対応するための特別な対策が不可欠であり、塾の専門的な指導が大きな力となります。

次に「内申点」対策です。内申点は、中学校の成績、つまり通知表の評定を点数化したもので、高校受験において学力検査と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されることがあります。特に推薦入試や、一部の都府県の公立高校入試では、内申点が合否に占める割合が非常に高くなっています。内申点を上げるためには、定期テストで高得点を取ることが最も重要です。多くの塾では、通常授業とは別に、各中学校の進度や出題傾向に合わせた定期テスト対策講座を設けています。教科書の内容を完璧に理解させることはもちろん、過去のテスト問題を分析して作成した対策プリントや予想問題に取り組むことで、効率的に点数アップを目指せます。また、提出物の管理や授業態度の重要性など、評定を上げるための総合的なアドバイスを受けられるのも塾ならではのメリットです。

このように、学力検査と内申点の両面からアプローチできる塾の存在は、志望校合格の可能性を大きく引き上げる上で、非常に重要な要素と言えるのです。

学習習慣を身につけるため

中学生になると、小学校時代とは比較にならないほど学習内容が高度化し、量も増加します。英語では本格的な文法学習が始まり、数学ではマイナスの概念や方程式など抽象的な思考が求められます。部活動も本格化し、自分で学習時間を確保し、計画的に勉強を進める「自律的な学習習慣」が求められます。しかし、この学習習慣を中学生が一人で身につけるのは容易ではありません。

ここで塾が大きな役割を果たします。塾に通うことで、「週に〇回、決まった時間に勉強する」という半強制的な学習の機会が生まれます。自宅ではテレビやスマートフォンなどの誘惑が多くて集中できない子どもでも、塾という学習に特化した環境に身を置くことで、集中して勉強に取り組むことができます。

また、多くの塾では毎回宿題が出されます。この宿題をこなすためには、次回の授業までに予習や復習を計画的に行う必要があります。最初は「宿題だからやる」という受け身の姿勢かもしれませんが、このサイクルを繰り返すうちに、自然と家庭での学習が習慣化していきます。塾の講師は、ただ答えを教えるだけでなく、「なぜそうなるのか」というプロセスを重視し、効率的なノートの取り方や暗記方法、問題集の進め方といった「勉強のやり方」そのものを指導してくれることも少なくありません。

一度身についた正しい学習習慣は、高校受験を乗り越えるための力になるだけでなく、高校進学後、さらには大学受験や社会に出てからも役立つ一生の財産となります。中学生という早い段階で、塾のサポートを受けながら学習習慣を確立することは、子どもの将来にとって非常に価値のある投資なのです。

中学生の通塾率の現状

中学生の塾選びが重要視される背景には、多くの家庭が実際に塾を利用しているという社会的な現状もあります。文部科学省が実施している「子供の学習費調査」は、この実態を客観的なデータで示しています。

最新の調査である「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立中学校に通う生徒の学習塾費(年間)の平均支出額は25万円で、支出者の割合、つまり通塾率は72.0%にものぼります。私立中学校ではさらに高く、学習塾費の平均支出額は18万6千円、通塾率は64.0%です。これは、公立・私立を問わず、多くの中学生が学校外での学習機会として塾を活用していることを示しています。

(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

学年別に見ると、この傾向はさらに顕著になります。一般的に、中学1年生から2年生、そして受験を控えた3年生へと学年が上がるにつれて、通塾率は上昇する傾向にあります。これは、学年が進むにつれて学習内容が難しくなり、高校受験への意識が高まることの表れでしょう。

「周りの友達もみんな塾に行っているから」という理由だけで塾を選ぶべきではありませんが、これだけ多くの生徒が塾に通っているという事実は、学校の授業だけでは高校受験や日々の学習に不安を感じている家庭が多いことの裏返しでもあります。競争が激化する高校入試を勝ち抜くため、また、多様化する入試制度に的確に対応するため、塾が提供する情報やノウハウが不可欠と考える家庭が増えているのです。

このような状況下で、やみくもに塾に通わせるのではなく、「なぜ塾が必要なのか」という目的をしっかりと見極め、子どもに合った塾を戦略的に選ぶことの重要性が、ますます高まっていると言えるでしょう。

塾に通う目的をはっきりさせよう

塾選びを始める前に、まず最初に行うべき最も重要なことは「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、数ある塾の中から最適な選択はできません。「友達が行くから」「何となく不安だから」といった理由で塾を選んでしまうと、時間とお金を無駄にしてしまうだけでなく、子どもの学習意欲を削いでしまうことにもなりかねません。

目的によって、選ぶべき塾の種類、カリキュラム、指導スタイルは大きく異なります。ここでは、中学生が塾に通う主な目的を4つのパターンに分けて、それぞれどのような視点で塾を選べば良いのかを具体的に解説します。親子でしっかりと話し合い、自分たちの目的がどこにあるのかをはっきりとさせましょう。

定期テストの点数アップ・内申点対策

高校受験、特に公立高校の一般入試や推薦入試において、内申点の重要性は年々高まっています。内申点の基礎となるのは、日々の授業態度や提出物に加え、定期テストの成績です。したがって、「まずは学校の定期テストで良い点を取り、内申点を上げたい」という目的は、非常に現実的で重要な目標と言えます。

この目的を達成するためには、学校の授業内容にぴったりと沿った指導をしてくれる塾を選ぶのが最も効果的です。具体的には、以下のポイントをチェックすると良いでしょう。

- 教科書準拠の教材: 使用している教材が、通っている中学校で採用されている教科書の内容に準拠しているかを確認します。教科書の内容を深く理解し、定着させることが点数アップの基本です。

- 学校別のテスト対策: 塾によっては、近隣の中学校別にクラスを編成したり、テスト期間前に「〇〇中学校専門のテスト対策講座」を実施したりするところがあります。このような塾は、各学校の過去のテストの出題傾向を分析し、的を絞った対策を行ってくれるため、非常に効率的です。

- 副教科のサポート: 内申点には、主要5教科だけでなく、音楽、美術、保健体育、技術・家庭といった副教科も含まれます。これらの副教科のテスト対策までサポートしてくれる塾は、内申点アップを目指す上で心強い存在です。

- 質問しやすい環境: 学校の授業で分からなかった部分を気軽に質問できる環境かどうかも重要です。個別指導塾や、少人数制の集団指導塾は、生徒一人ひとりへの目が行き届きやすく、質問しやすい雰囲気があります。

定期テスト対策を主目的とする場合、必ずしも難関校向けの進学塾である必要はありません。むしろ、地域に密着し、通っている中学校の情報を豊富に持っている塾の方が、目標達成への近道となることが多いでしょう。

苦手科目の克服

「数学の文章問題になると手が止まってしまう」「英語の長文が全く読めない」など、特定の科目に強い苦手意識を持っている中学生は少なくありません。苦手科目を放置してしまうと、その科目への嫌悪感がますます強まり、全体の学習意欲の低下にもつながりかねません。このような「苦手科目の克服」を目的とする場合、生徒一人ひとりのペースに合わせて、つまずきの根本原因まで遡ってくれる指導が不可欠です。

この目的に最も適しているのは、個別指導塾でしょう。集団指導塾では、カリキュラムに沿って授業が進むため、一人の生徒の「わからない」のために授業を止めることはできません。しかし、個別指導であれば、生徒が理解できるまで何度でも同じ箇所を説明してもらえます。

苦手科目を克服するための塾選びでは、以下の点を重視しましょう。

- マンツーマンまたは少人数指導: 講師が生徒のすぐ隣で、手元のノートを見ながら指導してくれる形式が理想です。「どこで、どのようにつまずいているのか」を正確に把握し、的確なアドバイスをもらえます。

- 「わからない」と言いやすい雰囲気: 内気な性格の子どもでも、「こんなことを聞いたら恥ずかしい」と思わずに、素直に「わかりません」と言えるような、講師との信頼関係を築けるかどうかが重要です。体験授業などで、講師の人柄や教室の雰囲気を確認しましょう。

- 遡り学習への対応: 中学生の苦手は、実は小学校の学習内容の理解不足が原因であることも珍しくありません。例えば、中1の数学でつまずいている原因が、小5の分数の計算にある、といったケースです。このような場合、必要に応じて小学校の範囲まで戻って復習させてくれる柔軟なカリキュラムを持つ塾を選ぶことが、根本的な解決につながります。

- 成功体験の提供: 苦手科目克服の鍵は、小さな「できた!」という成功体験を積み重ね、自信を取り戻すことです。生徒一人ひとりのレベルに合った課題を設定し、褒めて伸ばしてくれる指導スタイルの塾が適しています。

高校受験対策

中学3年生になり、いよいよ本格的に高校受験を意識し始めた段階では、「志望校合格」が塾に通う最大の目的となります。この目的を達成するためには、中学3年間の学習内容を網羅的に復習し、志望校のレベルに合わせた応用力を養成するための体系的なプログラムが必要です。

高校受験対策を目的とする場合、塾選びでは以下の視点が重要になります。

- 体系的なカリキュラム: 3年間の学習内容を効率よく総復習し、入試本番から逆算して計画的に学力を伸ばしていくカリキュラムが組まれているかを確認します。特に夏休み以降は、実践的な演習が中心となる塾が多いです。

- 豊富な入試情報: 高校受験は情報戦でもあります。各高校の入試制度の変更点、出題傾向、ボーダーラインなど、最新かつ正確な情報を豊富に持っている塾は非常に頼りになります。定期的に開催される保護者会や三者面談で、的確な進路指導を受けられるかどうかも重要なポイントです。

- 模擬試験の実施と活用: 塾で実施される模擬試験は、現在の自分の学力レベルや志望校との距離を客観的に把握するための貴重な機会です。単に偏差値を出すだけでなく、どの分野が弱点なのかを詳細に分析し、その後の学習計画に活かしてくれるような、手厚いフィードバック体制が整っている塾を選びましょう。

- 切磋琢磨できる環境: 同じように高校受験を目指す仲間たちと一緒に勉強することで、「自分も頑張ろう」というモチベーションが生まれます。適度な緊張感と競争心を持って学習に取り組める集団指導塾は、受験対策に適している場合が多いです。

この目的の場合、地域での合格実績が豊富な進学塾が有力な選択肢となります。

難関校・上位校を目指す

地域のトップ校や、有名私立・国立高校といった「難関校・上位校」を目指す場合、求められる学力レベルは非常に高くなります。学校の授業レベルを大きく超えた応用力や思考力が問われるため、それに特化したハイレベルな指導を受けられる塾を選ぶ必要があります。

難関校合格を目的とする場合、塾選びのポイントは以下の通りです。

- 高度なカリキュラムとオリジナル教材: 難関校の入試問題を徹底的に分析して作成された、質の高いオリジナル教材やカリキュラムを持っているかが重要です。基礎的な内容はある程度理解していることを前提に、発展的な問題演習に多くの時間を割くような授業展開が求められます。

- 質の高い講師陣: 難関校受験指導の経験が豊富なプロ講師が揃っていることが不可欠です。複雑な問題の本質を分かりやすく解説できる高い指導力はもちろん、生徒の知的好奇心を引き出し、学習意欲を高めてくれるような魅力的な授業ができる講師がいるかどうかが鍵となります。

- ハイレベルな競争環境: 同じ目標を持つ優秀なライバルたちと競い合う環境は、学力を飛躍的に伸ばすための最高のスパイスになります。クラス分けテストが頻繁に行われ、常に上位クラスを目指して努力し続けられるようなシステムは、モチベーション維持に効果的です。

- 圧倒的な合格実績: 難関校への合格実績は、その塾の指導力やノウハウを測る最も分かりやすい指標です。ただし、単に合格者数を見るだけでなく、その塾に在籍している生徒数に対する合格率や、自分の子どもが通っている中学校からの合格実績なども参考にすると、より実態に近い情報を得られます。

このような目的を持つ場合、首都圏や関西圏を中心に展開する大手進学塾や、特定の難関校対策に特化した専門塾が選択肢となるでしょう。

【徹底比較】中学生向け塾の主な種類と特徴

塾に通う目的が明確になったら、次はその目的を達成するために最も適した「塾の種類」を選ぶ段階に入ります。中学生向けの塾は、主に「集団指導塾」「個別指導塾」「オンライン塾・映像授業」「自立学習支援塾」の4つのタイプに大別できます。それぞれにメリット・デメリットがあり、お子様の性格や学力レベルによって向き不向きがはっきりと分かれます。

ここでは、それぞれの塾のタイプの特徴を詳しく解説し、どのような中学生におすすめなのかを具体的に示します。以下の比較表で全体像を把握した上で、各詳細を読み進めてみてください。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな中学生におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | ・ライバルと切磋琢磨できる ・体系的なカリキュラム ・料金が比較的安い ・豊富な入試情報 |

・質問しにくい ・自分のペースで進めない ・授業についていけないリスク ・スケジュールが固定 |

・競争心があり、負けず嫌い ・ある程度の基礎学力がある ・体系的に学びたい ・難関校や上位校を目指している |

| 個別指導塾 | ・自分のペースで学べる ・質問しやすい ・苦手科目を集中的に克服できる ・スケジュール調整がしやすい |

・料金が比較的高い ・競争環境がない ・講師との相性に左右される ・カリキュラムの進度が遅くなりがち |

・自分のペースで学習したい ・特定の苦手科目がある ・内気で質問するのが苦手 ・部活動や習い事で忙しい |

| オンライン塾・映像授業 | ・時間や場所を選ばない ・費用が安い ・繰り返し視聴できる ・有名講師の授業を受けられる |

・自己管理能力が必須 ・モチベーション維持が難しい ・質問がしにくい場合がある ・通信環境が必要 |

・自己管理ができる ・部活動などで非常に忙しい ・近くに良い塾がない ・費用をできるだけ抑えたい |

| 自立学習支援塾 | ・「勉強の仕方」が身につく ・学習計画を立てる力がつく ・自己解決能力が育つ ・自分のペースで進められる |

・直接的な教科指導は少ない ・成果が出るまで時間がかかる ・受け身な性格の子には向かない ・モチベーション維持が課題 |

・勉強のやり方そのものがわからない ・計画的に学習を進めたい ・将来的な自律学習能力をつけたい ・探求心や知的好奇心が強い |

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が10名〜30名程度の生徒に対して一斉に授業を行う、最も伝統的なスタイルの塾です。学力レベル別にクラス分けされていることが多く、特に高校受験対策を目的とした進学塾で主流の形式です。

メリットとデメリット

メリット

- ライバルと切磋琢磨できる競争環境: 同じ目標を持つ仲間やライバルの存在が、学習意欲を刺激します。 定期的なクラス分けテストなどで自分の立ち位置が明確になるため、「次はもっと上のクラスに行きたい」「あの子には負けたくない」という気持ちが、努力の原動力になります。

- 体系的なカリキュラム: 入試本番から逆算して作られた、質の高いカリキュラムに沿って効率的に学習を進められます。長年の指導ノウハウが凝縮されており、安心して学習を任せることができます。

- 料金が比較的安い: 講師一人当たりの生徒数が多いため、個別指導塾に比べて月々の授業料が安価に設定されている傾向があります。

- 豊富な入試情報: 大手の進学塾は、膨大な卒業生のデータや各高校との連携により、最新かつ詳細な入試情報を保有しています。進路指導の的確さも大きな魅力です。

デメリット

- 質問しにくい雰囲気: 大勢の生徒の前で手を挙げて質問することに抵抗を感じる子どもは少なくありません。授業中に生まれた疑問をその場で解消できないまま、授業が進んでしまう可能性があります。

- 自分のペースで進められない: 授業は決められたカリキュラム通りに進むため、「もう理解している内容」を待つ時間や、「まだ理解できていない内容」を飛ばされることがあります。

- 授業についていけないリスク: 一度つまずくと、どんどん授業に遅れてしまい、取り残されてしまう危険性があります。 授業内容が理解できないまま通い続けるのは、子どもにとって大きな苦痛となります。

- スケジュールが固定: 曜日や時間が決まっているため、部活動や他の習い事との両立が難しい場合があります。

こんな中学生におすすめ

- 競争心があり、負けず嫌いな子: 周囲と競い合うことでモチベーションが上がるタイプの子どもには最適な環境です。

- ある程度の基礎学力がある子: 学校の授業内容を概ね理解できており、塾の進度についていける学力があることが前提となります。

- 体系的に学びたい子: 高校受験に向けて、計画的に全体の学力を底上げしたいと考えている場合に適しています。

- 難関校や上位校を目指している子: ハイレベルな環境で応用力を磨きたい受験生には、集団指導型の進学塾が第一候補となるでしょう。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)または二人〜三人程度の少人数で指導を行うスタイルの塾です。生徒一人ひとりの学力や目標、性格に合わせて、オーダーメイドの学習プランで進めていくのが特徴です。

メリットとデメリット

メリット

- 自分のペースで学べる: 生徒の理解度に合わせて授業を進めてくれるため、わからない部分をそのままにすることがありません。 必要であれば前の学年の内容に遡って復習することも可能です。

- 質問しやすい: 講師が常に隣にいるため、どんな些細な疑問でもすぐに質問できます。内気な子どもでも安心して学習に取り組めます。

- 苦手科目を集中的に克服できる: 「数学だけ」「英語だけ」というように、特定の科目に絞って集中的に指導を受けることができます。苦手分野の根本的な原因を見つけ出し、じっくりと時間をかけて克服するのに最適です。

- スケジュール調整がしやすい: 多くの個別指導塾では、曜日や時間帯を比較的自由に選べるため、部活動や習い事で忙しい中学生でも無理なく通い続けられます。急な用事での振替授業に対応してくれる塾も多いです。

デメリット

- 料金が比較的高い: 講師を一人または少数の生徒で独占する形になるため、人件費がかかり、集団指導塾に比べて授業料が高額になる傾向があります。

- 競争環境がない: マンツーマン指導の場合、他の生徒と学力を比較する機会がなく、競争心は生まれにくいです。マイペースで学習できる反面、緊張感に欠けると感じる子どももいます。

- 講師との相性に左右される: 指導の質や学習効果が、担当する講師のスキルや生徒との相性に大きく依存します。相性が合わない場合は、学習意欲の低下につながることもあります。講師の変更制度があるかを確認しておくと安心です。

- カリキュラムの進度が遅くなりがち: 一人ひとりに合わせるがゆえに、全体のカリキュラムの進度が遅くなる可能性があります。広範囲の総復習が必要な受験対策には、計画的な進度管理が求められます。

こんな中学生におすすめ

- 自分のペースでじっくり学習したい子: 周囲を気にせず、自分の理解度に合わせて学習を進めたいマイペースな子どもにぴったりです。

- 特定の苦手科目がある子: 苦手科目の克服を最優先の目的にしている場合に、最も効果が期待できます。

- 内気で質問するのが苦手な子: 大勢の前では発言できない子どもでも、個別指導なら安心して疑問を解消できます。

- 部活動や習い事で忙しい子: 自分のスケジュールに合わせて柔軟に通塾計画を立てたい子どもにおすすめです。

オンライン塾・映像授業

オンライン塾・映像授業は、パソコンやタブレット、スマートフォンを使って、自宅で授業を受ける学習形態です。有名講師による質の高い授業を録画した映像を視聴するタイプや、リアルタイムで双方向のやり取りができるライブ授業タイプなど、様々なサービスがあります。

メリットとデメリット

メリット

- 時間や場所を選ばない: 最大のメリットは、通塾の必要がなく、インターネット環境さえあればいつでもどこでも学習できる点です。 部活動で帰宅が遅くなっても、自分の都合の良い時間に学習できます。

- 費用が安い: 教室や設備にかかるコストが不要なため、対面式の塾に比べて料金が格安なサービスが多いです。

- 繰り返し視聴できる: 一度で理解できなかった部分は、何度でも巻き戻して視聴することができます。これは苦手分野の克服に非常に有効です。

- 有名講師の授業を受けられる: 地方在住で近くに大手進学塾がない場合でも、都市部の有名講師や人気講師の質の高い授業を受けられるというメリットがあります。

デメリット

- 自己管理能力が必須: 学習計画を自分で立て、実行していく強い意志と自己管理能力が求められます。「いつでもできる」は「いつまでもやらない」につながりやすいため、受け身な子どもには向きません。

- モチベーションの維持が難しい: ライバルや講師がそばにいないため、孤独を感じやすく、学習のモチベーションを維持するのが課題となります。

- 質問がしにくい場合がある: 映像授業タイプの場合、疑問点をその場で解消できません。質問対応のサポート体制(チャットやメール、オンライン面談など)がどの程度充実しているかを確認する必要があります。

- 通信環境が必要: 安定したインターネット回線や、学習に使用するデバイス(PC、タブレットなど)を家庭で用意する必要があります。

こんな中学生におすすめ

- 自己管理ができる子: 自分で学習計画を立て、コツコツと努力を続けられる意志の強い子どもに向いています。

- 部活動や習い事で非常に忙しい子: 通塾時間を全く取れないほど多忙な子どもにとって、唯一の選択肢となる場合もあります。

- 近くに良い塾がない子: 住んでいる地域に関わらず、質の高い教育を受けたい場合に有効です。

- 費用をできるだけ抑えたい家庭: 他の学習方法と併用し、補助的な教材として活用するのも良い方法です。

自立学習支援塾

自立学習支援塾は、近年注目されている新しいタイプの塾です。講師が一方的に教科内容を教えるのではなく、生徒自身が学習計画を立て、自分で教材を進めていく「自立学習」をサポートすることに重点を置いています。講師は「ティーチャー」ではなく「コーチ」として、学習の進捗管理や、効率的な勉強法の指導、質問対応などを行います。

メリットとデメリット

メリット

- 「勉強の仕方」そのものが身につく: 単なる知識の詰め込みではなく、学習計画の立て方、目標設定、時間管理、効率的な暗記法など、一生役立つ「学習スキル」を習得できます。

- 学習計画を立てる力がつく: 自分に必要な学習は何かを考え、目標達成までの道のりを自分で設計する力が養われます。

- 自己解決能力が育つ: すぐに答えを教えるのではなく、まずは自分で教科書や参考書を調べて考えるように促されるため、粘り強く問題に取り組む力や、自己解決能力が向上します。

- 自分のペースで進められる: 個々の学力や目標に応じて、自分専用のカリキュラムで学習を進めることができます。

デメリット

- 直接的な教科指導は少ない: 講師による講義形式の授業は基本的にないため、手取り足取り教えてほしいという子どもには物足りなく感じるかもしれません。

- 成果が出るまで時間がかかる: 学習習慣やスキルが身につくのには時間がかかります。短期的な点数アップよりも、中長期的な学力向上を目指すスタイルです。

- 受け身な性格の子には向かない: 指示待ちではなく、自ら進んで学習に取り組む姿勢が求められるため、受け身な子どもには難しい場合があります。

- モチベーション維持が課題: 基本的に一人で黙々と学習を進めるため、モチベーションをいかに維持するかが成功の鍵となります。

こんな中学生におすすめ

- 勉強のやり方そのものがわからない子: 「勉強しなさいと言われるけど、何をどうすればいいのかわからない」という悩みを抱えている子どもに最適です。

- 計画的に学習を進めたい子: 自分で計画を立て、目標に向かってコツコツ努力するのが好きなタイプの子どもに向いています。

- 将来的な自律学習能力を身につけたい子: 高校、大学、社会に出てからも通用する「学び続ける力」を養いたいと考える家庭におすすめです。

- 探求心や知的好奇心が強い子: 指示されたことだけでなく、自分の興味がある分野を深く掘り下げて学習したい子どもにも適しています。

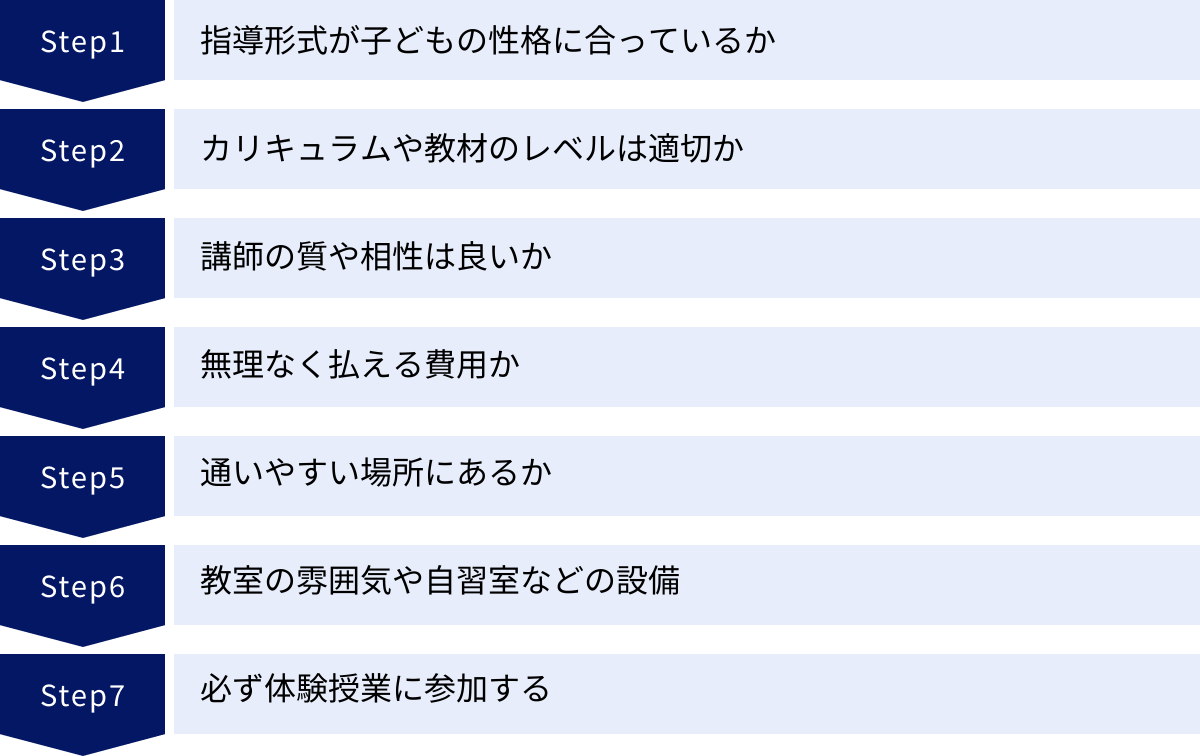

失敗しない塾選びのための7つのポイント

塾の種類とそれぞれの特徴を理解した上で、いよいよ具体的な塾を絞り込んでいく段階に入ります。数多くの塾の中から、本当にお子様に合った一校を見つけ出すためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。ここでは、塾選びで失敗しないために必ず確認すべき「7つのポイント」を、具体的なチェック方法と合わせて詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認していくことで、後悔のない選択ができるはずです。

① 指導形式が子どもの性格に合っているか

これまで見てきたように、塾には集団指導、個別指導、オンラインなど様々な指導形式があります。最も重要なのは、その指導形式がお子様の性格や学習スタイルに合っているかという点です。どんなに評判の良い塾でも、お子様に合わなければ効果は半減してしまいます。

例えば、以下のように考えてみましょう。

- 競争が好きで、友達と切磋琢磨することで伸びるタイプの子であれば、集団指導塾の活気ある雰囲気が合うでしょう。

- 内気で、大勢の前で質問するのが苦手な子や、自分のペースでじっくり考えたいタイプの子であれば、個別指導塾で安心して学習できる環境が適しています。

- 部活動に全力で打ち込みたいが、勉強も両立させたい子であれば、時間や場所の制約が少ないオンライン塾や、スケジュール調整がしやすい個別指導塾が選択肢になります。

- 自分で計画を立てて進めるのが好きな、自立心の高い子であれば、自立学習支援塾でその能力をさらに伸ばせるかもしれません。

保護者の「こういう塾が良いだろう」という思い込みだけで決めず、お子様自身が「どんな環境なら頑張れそうか」をよく観察し、話し合うことが大切です。体験授業などを通して、お子様がリラックスして授業に参加できているか、楽しそうにしているかといった表情を注意深く見てあげましょう。

② カリキュMュラムや教材のレベルは適切か

次に確認すべきは、塾のカリキュラムや使用する教材がお子様の現在の学力レベルと目標に合っているかという点です。レベルが合っていないと、学習効果が上がらないばかりか、お子様の自信を失わせることにもなりかねません。

- レベルが高すぎる場合: 授業についていけず、「自分はできないんだ」という劣等感を抱いてしまいます。塾に通うこと自体が苦痛になり、勉強嫌いを助長する最悪のケースも考えられます。

- レベルが低すぎる場合: 簡単すぎて手応えがなく、退屈してしまいます。時間の無駄になるだけでなく、学習意欲の低下にもつながります。

塾を選ぶ際には、必ず現在の学力(学校のテストの点数や通知表の成績、模試の結果など)を正確に伝え、お子様に最適なクラスやコースを提案してもらいましょう。

また、カリキュラムの内容も重要です。

- 学校の授業補習が目的なら: 学校の教科書に準拠した教材を使い、定期テスト対策に力を入れている塾が良いでしょう。

- 高校受験対策が目的なら: 志望校のレベルに合わせた体系的なカリキュラムが組まれ、応用力を養成できる教材を使用している塾を選ぶ必要があります。難関校を目指すのであれば、塾独自の質の高いオリジナル教材を持っているかが重要な判断基準になります。

資料請求や面談の際に、実際に使用する教材を見せてもらい、そのレベル感や構成がお子様に合っているかを親子で確認することをおすすめします。

③ 講師の質や相性は良いか

塾の学習効果を左右する最も大きな要因の一つが、「講師」の存在です。講師の指導力はもちろんのこと、お子様との人間的な相性も非常に重要です。

- 講師の質: 講師には、プロ講師と学生アルバイト講師がいます。プロ講師は指導経験が豊富で、受験に関する専門知識も深いため、安定した質の高い指導が期待できます。一方、学生アルバイト講師は、年齢が近く、子どもの気持ちを理解しやすい「お兄さん・お姉さん」的な存在として、親しみやすく、学習のモチベーションを引き出してくれることもあります。どちらが良いとは一概には言えませんが、塾全体の講師研修制度がしっかりしているか、講師の質を担保する仕組みがあるかを確認すると良いでしょう。

- 講師との相性: 指導力が高くても、お子様が「この先生は苦手だな」「質問しづらいな」と感じてしまっては意味がありません。逆に、多少指導経験が浅くても、子どものやる気を引き出すのが上手く、尊敬できる講師との出会いは、成績向上に絶大な効果をもたらします。こればっかりは、実際に話してみたり、授業を受けたりしてみないと分かりません。

体験授業は、講師の教え方や人柄、子どもとの相性を見極める絶好の機会です。また、個別指導塾の場合は、万が一相性が合わなかった場合に講師を変更してもらえる制度があるかどうかも、事前に確認しておくと安心です。面談の際には、室長や教室責任者の教育に対する考え方や人柄も見ておくと、その塾全体の雰囲気を知る手がかりになります。

④ 無理なく払える費用か

塾に通うには、当然ながら費用がかかります。家計に過度な負担をかけることなく、継続的に通える料金体系であることは、塾選びの現実的な必須条件です。

費用を検討する際に注意すべきなのは、月々の授業料(月謝)だけで判断しないことです。塾には、月謝以外にも様々な費用がかかります。

- 入塾金: 塾に入るときに一度だけ支払う費用。キャンペーンなどで無料になることもあります。

- 教材費: 年間の教材費として、年度の初めに一括で支払う場合が多いです。

- 季節講習費: 春休み・夏休み・冬休みに行われる春期・夏期・冬期講習の費用。特に受験学年の夏期講習などは高額になることがあります。

- 諸経費・維持費: 教室の光熱費やプリント代、通信費などとして、毎月または半期ごとに請求されることがあります。

- 模試・テスト代: 塾内で実施される模擬試験や学力テストの費用です。

これらの費用をすべて含めた「年間トータルコスト」がいくらになるのかを、入塾前に必ず確認しましょう。料金体系が明瞭で、後から追加請求されるようなことがないか、書面でしっかりと提示してもらうことが重要です。複数の塾から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

⑤ 通いやすい場所にあるか

意外と見落としがちですが、塾の立地、つまり「通いやすさ」も継続して学習する上で非常に重要なポイントです。

- 所要時間: 自宅や学校から塾までの距離が遠すぎると、通塾だけで疲れてしまい、肝心の授業に集中できなくなったり、家庭学習の時間が削られたりします。特に部活動が終わってから塾に向かう場合、移動時間はできるだけ短い方が良いでしょう。無理なく通える範囲として、ドアツードアで30分以内が一つの目安です。

- 交通手段と安全性: バスや電車を利用する場合は、乗り換えの手間や待ち時間も考慮に入れましょう。自転車や徒歩で通う場合は、夜でも明るく人通りのある道か、交通量の多い危険な交差点はないかなど、通塾ルートの安全性を必ず親子で一緒に歩いて確認してください。

- 利便性: 塾の周りにコンビニや書店などがあると便利な場合もあります。また、送迎バスの有無も、特に小学生や低学年のお子様にとっては重要な選択基準となります。

どんなに良い塾でも、通うのが億劫になってしまっては長続きしません。「通いやすさ」は、学習効果を維持するための土台となる要素なのです。

⑥ 教室の雰囲気や自習室などの設備

子どもが多くの時間を過ごすことになる学習環境も、集中力やモチベーションに大きく影響します。面談や体験授業で塾を訪れた際には、授業内容だけでなく、教室全体の雰囲気や設備もしっかりとチェックしましょう。

- 教室の雰囲気: 教室全体は明るく、清潔に保たれているでしょうか。掲示物は整理されていますか。生徒たちは落ち着いて学習に取り組んでいますか。受付のスタッフや講師の挨拶は気持ちが良いですか。子どもが「ここで勉強したい」と前向きに思えるような、活気と適度な緊張感のある雰囲気かどうかが大切です。

- 自習室の有無と環境: 自習室は、授業がない日でも利用できる非常に価値のあるスペースです。自習室があれば、自宅では集中できない子どもも学習時間を確保できます。自習室の有無だけでなく、利用できる曜日や時間、座席数、静かさ、質問対応の有無なども確認しておきましょう。人気の自習室はすぐに埋まってしまうこともあるため、利用ルールも聞いておくと良いでしょう。

- その他の設備: 安全対策として、入退室を保護者にメールで知らせるシステムがあるか、防犯カメラは設置されているかといった点も確認しておくと安心です。また、面談スペースがプライバシーに配慮された個室になっているかなども、塾の姿勢を見る上で参考になります。

⑦ 必ず体験授業に参加する

最後の、そして最も重要なポイントが「必ず体験授業に参加すること」です。

パンフレットやウェブサイトの情報、面談での説明だけでは、塾の本当の姿はわかりません。実際の授業の雰囲気、講師の教え方、周りの生徒たちの様子、教室の空気感などは、肌で感じてみなければ判断できないのです。

体験授業には、保護者だけでなく、必ずお子様本人に参加させてください。 実際に通うのはお子様自身です。お子様が以下の点を感じられるかどうかが、最終的な決め手となります。

- 「授業が分かりやすくて、面白い!」

- 「先生が優しくて、質問しやすそう」

- 「この塾の雰囲気なら、自分も頑張れそう」

- 「友達と一緒じゃなくても、一人で通えそう」

いくつかの塾の体験授業に参加し、「どの塾が一番良かった?」とお子様の感想を聞いてみましょう。その上で、保護者の視点から見た客観的な評価(費用、通いやすさ、カリキュラムなど)とすり合わせ、親子で納得できる塾を選ぶことが、失敗しない塾選びのゴールです。面倒くさがらずに、複数の塾を比較検討する時間を作りましょう。

中学生はいつから塾に通うのがベスト?学年別の目的

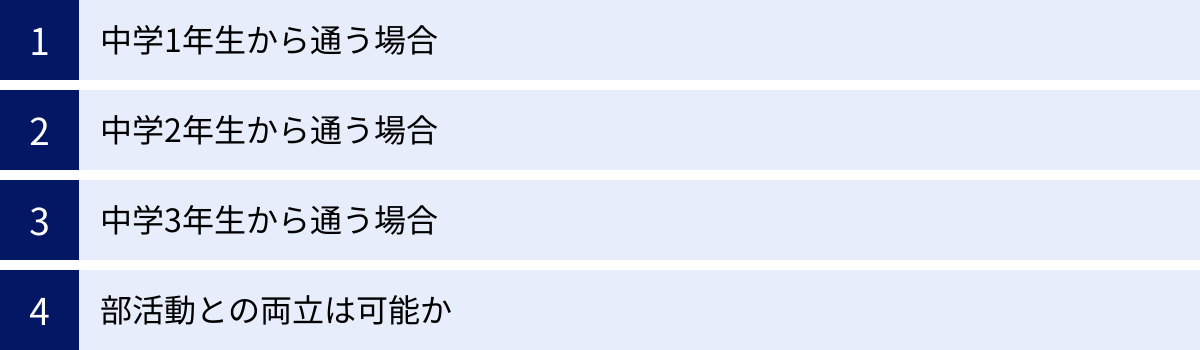

「塾にはいつから通わせるのが良いのでしょうか?」これは、中学生の保護者から最も多く寄せられる質問の一つです。結論から言うと、「この時期がベスト」という万人共通の正解はありません。 最適な開始時期は、お子様の学力、性格、そして塾に通う目的によって大きく異なるからです。

しかし、中学1年生、2年生、3年生それぞれの学年で、塾に通うことの一般的な目的やメリットには違いがあります。ここでは、学年ごとの特徴と、通塾を開始する場合の主な目的について解説します。また、多くの中学生が悩む「部活動との両立」についても触れていきます。

中学1年生から通う場合

中学1年生は、小学校から中学校へと学習環境が激変する、非常に重要な時期です。この時期から塾に通う主な目的は、「中学校生活へのスムーズな移行」と「正しい学習習慣の確立」にあります。

- 目的①:小学校とのギャップを埋める(中学準備)

中学校では、教科ごとに先生が変わり、授業の進度も速くなります。特に英語は本格的な学習が始まり、数学では「正負の数」や「文字式」など、抽象的な概念が登場します。この「中1ギャップ」でつまずいてしまうと、その後の学習に大きな影響を及ぼしかねません。中1の早い段階から塾に通うことで、学校の授業を先取りし、余裕を持って授業に臨むことができます。 「塾で一度習った内容だからわかる」という安心感は、子どもの自信につながり、中学校での学習への良いスタートを切るための大きな助けとなります。 - 目的②:学習習慣の定着

部活動が始まり、自分で自由に使える時間が増える一方で、定期テストという新たな評価軸も登場します。小学校時代のように、親が細かく勉強の面倒を見るのは難しくなります。この時期に、「予習→学校の授業→復習→塾の宿題」という学習サイクルを確立することは、中学3年間、ひいては高校以降の学習の土台となります。塾に通うことで、半強制的に学習時間を確保し、計画的に勉強する習慣を身につけるきっかけを作ることができます。

中学1年生から塾に通うことは、苦手科目を作らず、高校受験に向けた内申点対策の基礎を固める上で非常に有効です。ただし、新しい環境に慣れるだけでも大変な時期なので、お子様の負担が大きすぎないか、様子をよく見てあげることが大切です。

中学2年生から通う場合

中学2年生は、学校生活にも慣れ、部活動では中心的な役割を担うようになる一方で、学習面では「中だるみ」に陥りやすい時期と言われています。しかし、高校受験においては、中2の学習内容が最も多く出題範囲に含まれるとも言われ、非常に重要な学年です。この時期から塾に通う目的は、「中だるみ防止」と「高校受験への意識付け」が中心となります。

- 目的①:中だるみ防止と学力の維持・向上

中2で学習する内容は、例えば英語の「不定詞・動名詞」、数学の「連立方程式・一次関数」、理科の「化学変化・電気」など、各教科の根幹をなす重要な単元が目白押しです。ここでつまずくと、中3での学習に深刻な影響が出ます。部活動で忙しくなる中、塾に通うことで学習リズムを維持し、難しくなる授業内容から取り残されるのを防ぎます。 ライバルの存在を感じられる集団指導塾などは、中だるみしがちな時期の刺激になることもあります。 - 目的②:本格的な受験への助走

多くの都道府県の高校入試では、中1・中2の内申点も合否判定の対象となります。特に中2の成績は、中1以上に重要視される傾向があります。塾に通い始めることで、高校受験をより具体的に意識するきっかけになります。塾が実施する模試を受けたり、進路情報に触れたりする中で、「そろそろ受験を考えなければ」という自覚が芽生え、学習への向き合い方が変わってくることが期待できます。

部活と勉強の両立に悩み始めるのもこの時期です。もし中2の夏休み明けのテストなどで成績が伸び悩んでいるようであれば、塾の利用を検討する良いタイミングかもしれません。

中学3年生から通う場合

中学3年生は、言うまでもなく「受験学年」です。この時期から塾に通うのは、「志望校合格」という明確な目標を達成するためです。多くの中学生が、部活動を引退する夏休み前後から受験勉強を本格化させます。

- 目的①:中学3年間の総復習と応用力養成

高校入試では、中学3年間の学習内容がすべて出題範囲となります。限られた時間の中で、膨大な範囲を効率的に総復習し、志望校のレベルに合わせた応用力を身につけなければなりません。塾では、入試から逆算された無駄のないカリキュラムに沿って、頻出分野や重要単元を重点的に学習できます。自分一人で学習計画を立てるのが難しい場合、塾のペースメーカーとしての役割は絶大な効果を発揮します。 - 目的②:志望校選定と専門的な入試対策

塾が持つ豊富な入試情報や過去のデータは、志望校を決定する上で非常に頼りになります。模試の結果を基にした的確な進路指導を受けられるのも大きなメリットです。また、志望校の出題傾向に合わせた演習、面接や作文・小論文の対策、私立高校の併願校選びのアドバイスなど、学校だけではカバーしきれない専門的な受験対策を受けられます。周りの受験生たちの真剣な姿に刺激を受け、最後までモチベーションを維持できるという精神的な支えにもなります。

中3からの通塾は、短期間で結果を出すことが求められます。そのため、体験授業などを通して、指導内容やカリキュumが自分の目標に合っているかを慎重に見極める必要があります。

部活動との両立は可能か

「部活動を頑張りたいけど、塾にも行かないと不安…」これは多くの中学生が抱える共通の悩みです。結論として、部活動と塾の両立は十分に可能ですが、そのためにはいくつかの工夫と覚悟が必要です。

- スケジュールの工夫: 両立の鍵は、無理のないスケジュール管理です。個別指導塾やオンライン塾のように、曜日や時間を比較的自由に選べる塾を選ぶと、部活動の練習時間に合わせて通塾計画を立てやすくなります。急な練習試合などで塾を休まなければならない場合に、振替制度が充実しているかも重要なポイントです。

- 通塾時間の短縮: 自宅から近い塾を選ぶ、あるいはオンライン塾を活用することで、移動時間を削減できます。この時間を学習や休息に充てることが、両立の秘訣です。

- 隙間時間の活用: 通学中の電車の中、部活の休憩時間、寝る前の15分など、「隙間時間」を有効活用する意識が重要です。単語帳や一問一答の問題集などを常に持ち歩き、短い時間でも学習する習慣をつけましょう。

- 集中力のメリハリ: 「部活の時は部活に集中し、勉強の時は勉強に集中する」という切り替えが大切です。塾の自習室などを活用し、短時間でも集中して学習できる環境を確保しましょう。

部活動を通して培われる集中力や忍耐力、体力は、受験勉強という長期戦を戦い抜く上でも大きな武器になります。計画的に進めれば、部活動と勉強は対立するものではなく、相乗効果を生み出すことも可能です。塾選びの際には、部活動との両立に理解があり、サポートしてくれる体制が整っているかを面談などで確認してみましょう。

中学生の塾にかかる費用の内訳と相場

塾選びにおいて、学習内容や指導形式と並んで最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。家計に与える影響も大きいため、事前にしっかりと予算を立て、無理なく支払い続けられる計画を立てることが重要です。塾の費用は、毎月支払う「月謝」だけでなく、様々な名目で追加の費用が発生します。ここでは、塾にかかる費用の内訳と、指導形式別の相場について詳しく解説します。

月謝以外にかかる主な費用

塾のパンフレットやウェブサイトで大きく表示されているのは月謝(授業料)であることが多いですが、それだけで判断するのは危険です。実際には、以下のような費用が別途必要になることがほとんどです。入塾を検討する際には、これらの費用を含めた年間の総額がいくらになるのかを必ず確認しましょう。

入塾金

入塾金は、塾に入会する際に一度だけ支払う費用のことです。事務手数料や登録料といった名目であることもあります。

相場は10,000円〜30,000円程度が一般的ですが、塾によって差があります。ただし、塾業界は生徒獲得競争が激しいため、「春の入塾キャンペーン」や「兄弟割引」「友達紹介」などを利用することで、入塾金が半額または全額免除になるケースも少なくありません。 入塾を検討している時期に、どのようなキャンペーンが実施されているかをチェックしてみることをおすすめします。

教材費

教材費は、授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。

年間の教材費として、1教科あたり5,000円〜10,000円程度が目安となり、受講する科目数に応じて金額が変わります。支払い方法は、年度の初めに一年分を一括で支払う塾もあれば、学期ごとに支払う塾もあります。また、塾によっては、月々の諸経費に含まれている場合もあります。難関校対策コースなどでは、塾独自のオリジナル教材を使用するため、教材費が比較的高くなる傾向があります。

季節講習費(春期・夏期・冬期)

季節講習費は、春休み・夏休み・冬休みの長期休暇中に行われる特別講習(春期講習、夏期講習、冬期講習)の費用です。これは通常の月謝とは別に請求されるため、年間コストを考える上で非常に大きな割合を占めます。

特に、中学3年生の夏期講習や冬期直前講習は、受験対策の総仕上げとしてコマ数が多く設定されるため、10万円を超えることも珍しくありません。 講習への参加が必須なのか、任意なのか、また、どのくらいのコマ数を取る必要があるのかを事前に確認しておくことが重要です。

模試・テスト代

学力の定着度を確認したり、志望校の合格可能性を判定したりするために、塾では定期的に模擬試験や学力テストが実施されます。

1回あたり3,000円〜6,000円程度が相場で、年間に何回実施されるかによって総額が変わってきます。これらのテスト費用が月謝や諸経費に含まれている塾もあれば、その都度別途支払いが必要な塾もあります。どのようなテストが、どのくらいの頻度で実施されるのかも、塾のサポート体制を知る上で重要な情報です。

【指導形式別】月謝の費用相場

月謝は、塾の指導形式によって大きく異なります。ここでは、公的な調査結果なども参考に、集団指導塾と個別指導塾の一般的な月謝相場を見ていきましょう。

なお、以下の金額はあくまで目安であり、地域や受講科目数、学年によって変動します。

| 指導形式 | 月謝の相場(週1回・主要1教科の場合) | 月謝の相場(週2回・主要2〜3教科の場合) |

|---|---|---|

| 集団指導塾 | 10,000円 ~ 20,000円 | 20,000円 ~ 35,000円 |

| 個別指導塾 | 15,000円 ~ 30,000円 | 30,000円 ~ 60,000円 |

※上記は中学1・2年生の目安。中学3年生(受験学年)は、これよりも高くなる傾向があります。

集団指導塾の月謝相場

集団指導塾は、一人の講師が多くの生徒を同時に指導するため、生徒一人あたりのコストが抑えられ、個別指導塾に比べて月謝が安価に設定されています。

中学1・2年生で週2回(英語・数学など)通う場合、月謝の相場は20,000円〜35,000円程度です。中学3年生になると、受講科目が増えたり、受験対策コースになったりするため、月謝は30,000円〜50,000円程度に上がることが一般的です。料金体系は、学年と受講コースによって一律に決まっている場合が多いです。

個別指導塾の月謝相場

個別指導塾は、講師が生徒一人ひとりに付きっきり、あるいは少人数を指導する形式のため、人件費がかかり、集団指導塾よりも月謝が高くなる傾向にあります。

料金は、講師1人に対して生徒が何人か(1対1、1対2、1対3など)によって大きく変動します。最も手厚いマンツーマン(1対1)指導が最も高く、生徒数が増えるにつれて安くなります。中学1・2年生で週1回(苦手な1教科のみ)通う場合、月謝の相場は15,000円〜30,000円程度です。週2回となると、30,000円〜60,000円程度になることもあります。

また、プロ講師を指名すると追加料金がかかるなど、オプションによっても料金が変わるため、自分の希望する指導形式でいくらになるのか、詳細な見積もりを取ることが不可欠です。

このように、塾にかかる費用は決して安いものではありません。だからこそ、費用対効果をしっかりと見極める必要があります。「安かろう悪かろう」では意味がありませんし、高額な費用を払っても子どもに合わなければ成果は出ません。提示された金額に見合うだけの指導内容、サポート体制が整っているかを、体験授業や面談を通して慎重に判断しましょう。

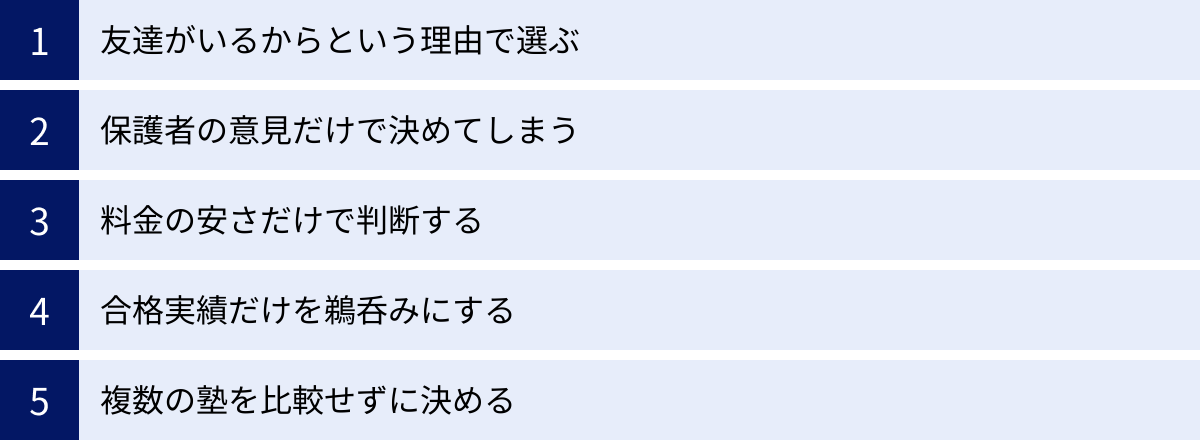

ありがちな塾選びの失敗例と注意点

熱心に情報を集め、熟考したつもりでも、思わぬ落とし穴にはまって塾選びに失敗してしまうケースは少なくありません。時間もお金も、そして何より子どもの大切な学習機会も無駄にしないために、先輩たちが経験した「ありがちな失敗例」から学び、同じ轍を踏まないように注意しましょう。ここでは、特に陥りやすい5つの失敗パターンとその対策について解説します。

友達がいるからという理由で選ぶ

子どもから「〇〇ちゃん(くん)が通っているから、同じ塾に行きたい」と言われると、つい「友達と一緒なら楽しく通えるだろう」と考えて許可してしまいがちです。これは、塾選びで最もありがちな失敗の一つです。

【失敗の構図】

仲の良い友達と一緒の塾に通うと、どうしても「遊び」の延長線上になってしまうリスクがあります。授業中におしゃべりをしてしまったり、休み時間にふざけすぎて授業への集中力が途切れたりすることがあります。また、本来の目的である学習よりも、「友達に会うこと」が目的になってしまい、成績が思うように伸びないケースが後を絶ちません。さらに、その友達が塾を辞めてしまった途端に、自分も通うモチベーションを失ってしまうこともあります。

【注意点と対策】

塾は勉強をする場所であり、遊び場ではありません。友達と自分とでは、学力レベルも、苦手な科目も、目指す目標も違うということを、親子でしっかりと認識することが重要です。もちろん、切磋琢磨できる良いライバルとして友達の存在がプラスに働くこともありますが、それはあくまで結果論です。「友達がいるかどうか」を塾選びの主たる理由にするのではなく、あくまでも本人の学力や性格に合った指導を受けられるかどうかを最優先の判断基準にしましょう。

保護者の意見だけで決めてしまう

子どもの将来を思うあまり、保護者が熱心になるのは当然のことです。豊富な情報収集と比較検討に基づき、「この塾がうちの子にはベストなはずだ!」と良かれと思って決めてしまうケースがあります。しかし、これもまた大きな失敗につながる可能性があります。

【失敗の構図】

実際に塾に通い、授業を受け、宿題をこなすのは、保護者ではなく子ども本人です。本人が全く乗り気でなかったり、「親に無理やり行かされている」と感じていたりする場合、学習効果はほとんど期待できません。どんなに優れたカリキュラムや実績のある塾でも、本人の「ここで頑張ろう」という主体的な意志がなければ、成績は伸び悩むでしょう。結果として、親子関係が悪化してしまうことさえあります。

【注意点と対策】

塾選びは、保護者と子どもが協力して進める「共同プロジェクト」と捉えましょう。保護者は、情報収集や費用面でのサポート、客観的なアドバイス役に徹し、最終的な決定権は子どもにある程度委ねる姿勢が大切です。複数の塾の体験授業に参加させ、「どこが一番分かりやすかった?」「どの塾なら通いたいと思った?」と、子どもの意見を真摯に聞きましょう。子ども自身が納得して選んだ塾であれば、困難なことがあっても「自分で決めたことだから」と、粘り強く頑張れるものです。

料金の安さだけで判断する

家計のことを考えると、少しでも費用を抑えたいと思うのは自然な心理です。複数の塾を比較した際に、料金の安さが際立っていると、ついその塾に魅力を感じてしまいます。しかし、安易に料金だけで飛びつくのは危険です。

【失敗の構図】

授業料が相場よりも極端に安い場合、それには何らかの理由があると考えられます。例えば、「講師のほとんどが経験の浅い学生アルバイト」「授業時間や日数が少ない」「質問対応や進路相談などのサポート体制が手薄」「教材が不十分」といった可能性が考えられます。結局、安いだけで成果が出なければ、その費用は丸々無駄になってしまいます。安物買いの銭失いになってしまう典型的なパターンです。

【注意点と対策】

料金を比較する際は、安さだけでなく「費用対効果」の視点を忘れないようにしましょう。なぜその料金が実現できるのか、その理由を面談などで具体的に質問してみることが重要です。授業料に含まれるサービス(自習室の利用、質問対応、面談の頻度など)の範囲を明確にし、トータルのサポート内容と料金が見合っているかを慎重に判断する必要があります。「高いから良い」「安いから悪い」と一概に言えるものではありませんが、料金の安さだけを決め手にするのは絶対に避けましょう。

合格実績だけを鵜呑みにする

「〇〇高校 合格者数 No.1!」「難関校 合格者〇〇名!」といった華々しい合格実績は、塾の指導力を示す分かりやすい指標であり、非常に魅力的に映ります。しかし、この数字の裏側を冷静に分析せずに信じ込むと、実態を見誤る可能性があります。

【失敗の構図】

その塾の合格実績は、もともと優秀な生徒が多数集まった結果である可能性があります。特に、入塾テストで厳しい選抜を行っているような進学塾では、実績が良いのはある意味当然です。また、合格者数には、講習にだけ参加した生徒や、系列の別校舎の実績を合算しているケースも含まれていることがあります。自分の子どもがその塾に入って、同じように合格できるとは限りません。

【注意点と対策】

合格実績を参考にする場合は、数字の表面だけを見ないようにしましょう。以下の点をチェックすると、より実態に近い情報が得られます。

- 在籍生徒数に対する合格率: 単純な合格者数だけでなく、その塾の全生徒数のうち、何パーセントが合格しているのかを確認しましょう。

- 成績の伸び: 「入塾時に偏差値〇〇だった生徒が、最終的に偏差値△△の高校に合格した」といった、個々の生徒の学力がどれだけ伸びたかという実績に注目しましょう。

- お住まいの地域や通っている中学校からの合格実績: より自分ごととして捉えられる、身近な実績を確認することが重要です。

合格実績はあくまで参考情報の一つと捉え、それ以上に、自分の子どもに合った指導をしてくれるかどうかを重視することが大切です。

複数の塾を比較せずに決める

自宅から一番近い塾や、最初に話を聞いた塾の印象が良かったからといって、他の選択肢を検討せずに即決してしまってはいけません。これもまた、後から「もっと良い塾があったかもしれない」と後悔する原因になります。

【失敗の構図】

比較対象がないと、その塾の長所や短所を客観的に判断することができません。提示された料金が高いのか安いのか、カリキュラムが優れているのかどうかも、他と比較して初めて見えてくるものです。たまたま最初に出会った塾がお子様に合っている可能性もありますが、それは結果論に過ぎません。

【注意点と対策】

塾選びは、家探しや車選びと同じです。面倒くさがらずに、最低でも2〜3つの塾を候補に挙げ、それぞれの話を聞き、体験授業に参加することを強くおすすめします。複数の塾を比較することで、それぞれの塾の強みや特徴が明確になり、自分たちの家庭や子どもにとって何を重視すべきかという「塾選びの軸」が定まってきます。手間を惜しまず比較検討することが、最終的に最も納得のいく選択につながるのです。

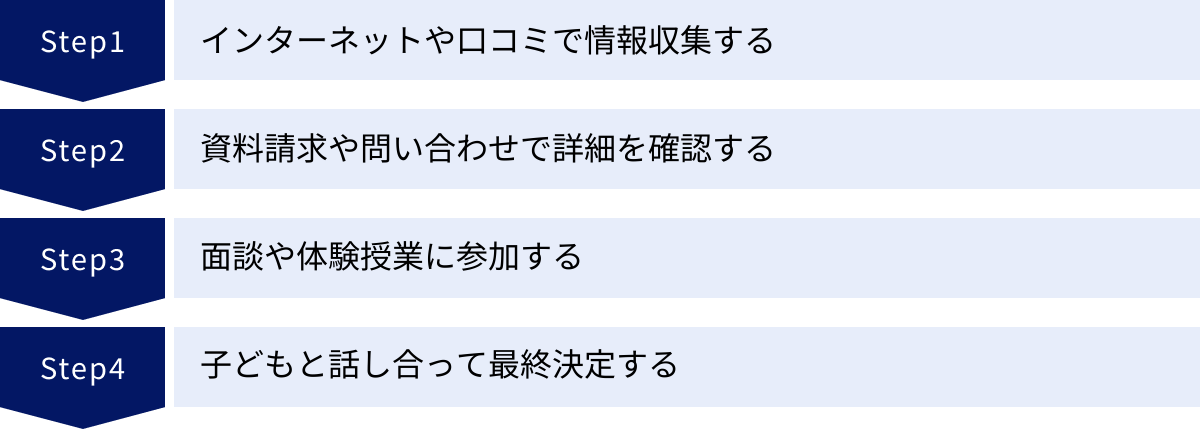

塾選びの具体的な流れ4ステップ

ここまで、塾選びの目的設定から、塾の種類、チェックポイント、失敗例まで詳しく解説してきました。では、実際に塾選びを始めるにあたって、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。ここでは、情報収集から最終決定までの具体的な流れを、4つのステップに分けてご紹介します。このステップに沿って進めることで、迷うことなく、効率的に塾選びを進めることができます。

① インターネットや口コミで情報収集する

最初のステップは、候補となる塾をリストアップするための情報収集です。まずは広く情報を集め、選択肢を洗い出すことから始めましょう。

- インターネットでの検索: 「〇〇市 中学生 塾」「△△駅 塾 おすすめ」といったキーワードで検索すると、お住まいの地域にある塾を網羅的に探すことができます。各塾の公式サイトには、指導方針、コース内容、料金体系、講師紹介などの基本情報が掲載されています。これらの情報を比較し、気になる塾をいくつかピックアップしましょう。塾の比較サイトや、教育情報サイトのレビューも参考になりますが、情報は多角的に見て判断することが大切です。

- 口コミ・地域の評判: インターネット上の情報だけでなく、実際に塾を利用している、あるいは利用したことのある保護者や生徒からの「生の声」は非常に貴重です。学校の保護者会や、地域のコミュニティで、評判の良い塾や、逆に注意が必要な塾について話を聞いてみるのも良いでしょう。ただし、口コミはあくまで個人の感想であるため、鵜呑みにせず、参考情報の一つとして捉えることが重要です。

- チラシやパンフレット: 自宅のポストに投函される塾のチラシも、キャンペーン情報などが掲載されていることがあるため、チェックしておきましょう。

この段階で、指導形式、場所、大まかな費用などを基準に、候補を3〜5つ程度に絞り込むのが目標です。

② 資料請求や問い合わせで詳細を確認する

候補となる塾をいくつか絞り込んだら、次のステップはより詳細な情報を入手することです。各塾の公式サイトから資料請求を行ったり、電話やメールで直接問い合わせたりしてみましょう。

- 資料請求: 資料請求をすると、ウェブサイトには載っていない、より詳細なコース内容や、具体的な料金表、年間のカリキュ-ラム、合格実績などが書かれたパンフレットが送られてきます。これらの資料を横に並べて比較検討することで、各塾の違いがより明確になります。

- 電話・メールでの問い合わせ: 資料だけではわからない点や、個別の疑問については、直接問い合わせて確認します。例えば、「部活動との両立について相談したいのですが、どのようなサポートがありますか?」「うちの子の現在の成績で、おすすめのコースはどれですか?」といった具体的な質問をすることで、その塾の対応の丁寧さや誠実さも見えてきます。質問に対して、曖昧な返答ではなく、明確で分かりやすい説明をしてくれるかどうかも、塾の信頼性を測る一つのバロメーターになります。

このステップで、各塾への理解を深め、次のステップである面談や体験授業に進む塾を、最終的に2〜3つに絞り込みます。

③ 面談や体験授業に参加する

情報収集と資料確認で得た知識は、いわば「机上の空論」です。塾選びで最も重要なのが、この「実際に足を運んで確かめる」ステップです。絞り込んだ2〜3つの塾すべてで、保護者面談と子どもの体験授業を申し込みましょう。

- 保護者面談: 面談では、教室責任者(室長)から直接、塾の教育方針や指導システムについて説明を受けます。このとき、事前に用意した質問リスト(費用、カリキュラム、講師の質、サポート体制など)を基に、疑問点をすべて解消しましょう。話をする室長の人柄や教育に対する情熱、こちらの話を親身に聞いてくれる姿勢なども、その塾の雰囲気を知る上で重要な判断材料になります。

- 体験授業: 子ども本人に、実際の授業に参加してもらいます。これは、塾の雰囲気、授業の分かりやすさ、講師との相性、周りの生徒の様子などを、子ども自身が肌で感じるための最も重要な機会です。体験授業後には、必ず「どうだった?」「授業は分かりやすかった?」「先生はどんな人だった?」と、子どもの率直な感想を聞いてください。どんなに保護者が良いと思っても、子どもが「合わない」と感じれば、その塾は選択肢から外すべきです。

このステップを通じて、それぞれの塾の「リアル」な姿を把握し、親子で最終決定するための材料を揃えます。

④ 子どもと話し合って最終決定する

すべての情報収集と比較検討が終わったら、いよいよ最終決定のステップです。ここまで集めてきた情報(資料、面談内容、体験授業の感想)をすべてテーブルの上に広げ、親子でしっかりと話し合いましょう。

【話し合いのポイント】

- 保護者の視点: 費用は予算内か、通塾は安全か、サポート体制は十分か、教育方針に共感できるか、といった客観的な条件を整理します。

- 子どもの視点: どの塾の授業が一番分かりやすかったか、どの先生ともう一度話したいか、「ここなら頑張れそう」と思えたのはどの塾か、といった主観的な感覚や感情を尊重します。

両者の意見をすり合わせ、それぞれの塾のメリット・デメリットを比較しながら、最終的にどの塾にするかを決定します。 もし意見が分かれた場合でも、保護者が一方的に決めるのではなく、なぜそう思うのかをお互いに説明し、納得できる結論を探す努力が大切です。

最終的に、「親子で話し合って、納得して決めた」というプロセスそのものが、これから始まる塾生活へのモチベーションを高め、成功への第一歩となるのです。

【目的別】中学生におすすめの塾を紹介

※本セクションで紹介する各塾の情報は、各公式サイト等で公表されている客観的な特徴に基づいています。コース内容や料金、指導方針は変更される可能性があるため、最新かつ詳細な情報は必ず各塾の公式サイトでご確認いただくか、直接お問い合わせください。

塾選びでは、お子様の学習目的と塾の強みを合致させることが成功の鍵です。「定期テストの点数を上げたい」「難関校に挑戦したい」「自分のペースで効率よく学びたい」など、目的によって最適な塾は異なります。ここでは、代表的な3つの目的別に、それぞれ強みを持つ塾の例をご紹介します。

定期テスト対策・内申点アップに強い塾

学校の成績を直接左右する定期テストの点数を上げ、内申点を確保したい場合には、学校の授業進度やテスト範囲に合わせた、きめ細やかな指導が受けられる個別指導塾が有力な選択肢となります。

東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、徹底した「対話式」の指導が特徴です。講師は一方的に教えるのではなく、生徒に質問を投げかけ、自分の言葉で説明させることを通じて、思考力と理解度を深めます。通っている学校の授業進度や教科書、テスト範囲に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成してくれるため、効率的な定期テスト対策が可能です。授業の曜日や時間帯を自由に選べるほか、当日連絡でも授業の振替が可能な柔軟な制度も、部活動で忙しい中学生にとって大きなメリットです。(参照:東京個別指導学院 公式サイト)

個別教室のトライ

「トライ式学習法」に基づき、専任の講師がマンツーマンで指導を行う個別指導塾です。生徒一人ひとりの目標や学力に合わせて教育プランナーが学習計画を作成し、苦手科目の克服から定期テスト対策、高校受験対策まで幅広く対応します。AIを活用した診断システムで弱点を正確に把握し、効率的な学習プランを提案してくれる点も特徴的です。全国に教室を展開しており、地域の中学校のテスト傾向にも精通しています。(参照:個別教室のトライ 公式サイト)

スクールIE

「やる気スイッチ」のCMで知られる個別指導塾です。独自の個性診断テスト(ETS)と学力診断テスト(PCS)を用いて、生徒の性格や学習習慣、現在の学力を分析し、一人ひとりに最適な学習スタイルを提案します。講師1人に対して生徒1人または2人の形式で、生徒の個性に合わせた指導を行います。学校の授業の予習・復習を中心に、定期テスト前には目標点達成に向けた集中対策を実施してくれます。(参照:スクールIE 公式サイト)

難関高校受験に強い塾

地域のトップ校や国私立の難関高校を目指す場合、ハイレベルなカリキュラムと質の高い講師陣、そして競争環境が整った集団指導型の進学塾が適しています。

早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」という教育理念を掲げる、首都圏を中心に展開する進学塾です。熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が特徴で、生徒の競争心を刺激しながら学力を引き上げます。難関校合格を目標とする生徒が多く集まり、クラス分けテストなどを通じて切磋琢磨できる環境が整っています。難関高校の入試問題を徹底的に分析して作成されたオリジナル教材「NN(何がなんでも)志望校別コース」は、志望校対策として高い評価を得ています。(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)

SAPIX中学部

難関高校受験において圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。少人数制のクラスで、生徒と講師が双方向のやり取りを行う「討論式授業」を特徴としています。単なる知識の暗記ではなく、物事の本質を理解し、論理的に思考する力を養うことを重視しています。カリキュラムは復習中心主義(スパイラル方式)で、同じ単元を難易度を上げながら繰り返し学習することで、知識の定着を図ります。非常にレベルの高い環境で、トップレベルを目指したい生徒に向いています。(参照:SAPIX中学部 公式サイト)

臨海セミナー

神奈川県を拠点に、首都圏や大阪などで幅広く展開する総合進学塾です。集団指導と個別指導の両方を展開していますが、特に高校受験指導に定評があります。地域に密着した指導が特徴で、各地域の公立高校入試の動向を詳細に分析し、的確な対策を提供します。「共演授業」と呼ばれる独自の指導スタイルで、生徒の参加を促しながら授業を進めます。豊富なコース設定があり、基礎力養成から最難関校対策まで、幅広い学力層の生徒に対応しています。(参照:臨海セミナー 公式サイト)

オンラインで効率よく学びたい方向けの塾

部活動や習い事で忙しく通塾が難しい場合や、費用を抑えつつ質の高い学習をしたい場合には、時間や場所を選ばないオンラインの学習サービスが便利です。

スタディサプリ中学講座

リクルートが提供するオンライン学習サービスです。プロの有名講師陣による非常に分かりやすい映像授業が、スマートフォンやPCでいつでもどこでも見放題という手軽さが魅力です。月額料金が非常に安価でありながら、5教科の基礎から応用、定期テスト対策、高校受験対策まで幅広い講座が用意されています。自分の苦手な単元だけをピンポイントで学習したり、先取り学習やさかのぼり学習を自由自在に行えたりする点が大きな強みです。(参照:スタディサプリ中学講座 公式サイト)

進研ゼミ中学講座

ベネッセが提供する、長年の実績を持つ通信教育サービスです。紙のテキストとタブレットを活用したハイブリッドな学習スタイルが特徴で、一人ひとりの理解度に合わせてAIが最適な問題を出題してくれます。各中学校の教科書や進度に対応した教材が毎月届き、効果的な定期テスト対策が可能です。オンラインライブ授業や、赤ペン先生による添削指導など、モチベーションを維持するためのサポートも充実しています。(参照:進研ゼミ中学講座 公式サイト)

Z会

難関大学・高校受験に強い通信教育として定評があります。質の高いオリジナル教材と、丁寧で的確な添削指導が最大の魅力です。基礎から応用、発展へと段階的にレベルアップできる良質な問題が多く、思考力を深く養うことができます。タブレットコースでは、映像授業とデジタル教材を組み合わせた学習が可能です。高いレベルの学力を目指し、自主的に学習を進められる生徒に適しています。(参照:Z会 公式サイト)

まとめ

中学生の塾選びは、お子様の将来の可能性を広げるための重要なステップです。集団指導、個別指導、オンライン塾など、多種多様な選択肢の中から、たった一つの「正解」を見つけ出すのは決して簡単なことではありません。

この記事では、失敗しない塾選びのための道筋を、7つの重要なポイントを中心に、目的の明確化から塾の種類、費用、具体的な選定フロー、そしてありがちな失敗例まで、網羅的に解説してきました。

最後に、塾選びで最も大切なことを改めて確認しましょう。それは、「何のために塾に行くのか」という目的を親子で共有し、その目的を達成するために「お子様の性格や学力に最も合った環境は何か」という視点を持ち続けることです。

どんなに評判の良い塾でも、どんなに合格実績が輝かしくても、主役であるお子様自身が「ここで頑張りたい」と思えなければ、その効果は半減してしまいます。資料やインターネットの情報だけで判断せず、必ず複数の塾の体験授業に参加し、教室の空気や講師の情熱を肌で感じてください。そして、お子様の「楽しかった」「分かりやすかった」という素直な感想を何よりも大切にしてください。

保護者の客観的な視点と、お子様の主観的な感覚。この二つが重なったとき、最高の塾との出会いが生まれます。 この記事が、皆様の塾選びの一助となり、お子様が自信を持って学習に取り組み、希望の進路を実現するためのお手伝いができれば幸いです。