大学受験を意識し始めると、多くの高校生やその保護者が直面するのが「塾と予備校、どちらを選べば良いのか」という問題です。どちらも学力向上を目的とする点は共通していますが、その目的や指導方法、サポート体制には大きな違いがあります。自分に合わない選択をしてしまうと、貴重な時間や費用を無駄にしかねません。

この記事では、大学受験を目指すすべての人に向けて、塾と予備校の基本的な定義から、目的、授業形態、費用、サポート体制といった7つの具体的な違いまで、網羅的に詳しく解説します。さらに、それぞれのメリット・デメリットを整理し、どのようなタイプの人がどちらに向いているのかを具体的に示します。

「学校の成績を上げたい」「苦手科目を克服したい」「難関大学に合格したい」——。一人ひとりの目標や学力、性格によって、最適な学習環境は異なります。この記事を最後まで読めば、あなたにとって最適な選択肢が明確になり、自信を持って大学受験の第一歩を踏み出せるようになります。

目次

塾と予備校とは?

大学受験を考える上で、まず押さえておきたいのが「塾」と「予備校」の基本的な役割と定義です。両者はしばしば混同されがちですが、その成り立ちや主眼とする目的は大きく異なります。この章では、それぞれの本質的な特徴を掘り下げ、両者の全体像を掴んでいきましょう。

塾とは

一般的に「塾」と呼ばれるのは、「学習塾」のことです。その最も大きな役割は、学校の授業内容の理解を深め、学力の基礎を固めることにあります。多くの塾では、学校の教科書や進度に合わせてカリキュラムが組まれており、日々の学習の補習や定期テスト対策、内申点(評定平均)の向上を主な目的としています。

塾の形態は非常に多様で、大きく分けると「個別指導塾」と「集団指導塾」の2種類があります。

- 個別指導塾: 講師1人に対して生徒が1人〜数人という形式で、一人ひとりの理解度やペースに合わせてきめ細やかな指導を行います。苦手科目の克服や、特定の単元を重点的に学習したい場合に適しています。質問がしやすく、生徒の性格や学習状況に合わせた柔軟な対応が可能です。

- 集団指導塾: 学校のクラスのように、10名〜20名程度の生徒が一緒に授業を受けます。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境であり、適度な緊張感の中で学習意欲を高められます。カリキュラムは学年や学力レベル別に設定されていることが多く、学校の授業の予習・復習に適しています。

対象学年も幅広く、小学生から高校生までを対象とする塾がほとんどです。特に高校生向けの塾では、学校の成績向上を主軸に置きつつ、大学の「学校推薦型選抜」や「総合型選抜」を見据えた内申点対策に力を入れている場合が多く見られます。

近年では、大学受験対策に特化した「進学塾」と呼ばれる形態も増えています。これらの塾は、予備校のように大学合格を最終目標としながらも、個別指導や少人数制といった塾ならではの丁寧なサポート体制を維持しているのが特徴です。このように、「塾」と一言で言っても、その目的や指導スタイルは多岐にわたるため、自分の目的に合った塾を見極めることが重要です。

予備校とは

一方、「予備校」は、その名の通り「大学などの上級学校へ入学するための予備教育を行う機関」を指します。つまり、最大の目的は「大学受験に合格すること」であり、そのための専門的な対策を行う場所です。特に、一般選抜(旧一般入試)で難関大学を目指す生徒を主な対象としています。

予備校の歴史は、大学進学希望者が増え、入試が難化した時代背景とともに発展してきました。当初は、大学受験に再挑戦する浪人生(高卒生)を主な対象としていましたが、現在では現役高校生向けのコースも非常に充実しています。

予備校の最も大きな特徴は、その専門性の高さにあります。

- プロフェッショナルな講師陣: 予備校の講師は、各科目の大学受験指導を専門とするプロフェッショナルです。長年の経験から入試問題の傾向を徹底的に分析し、分かりやすく、かつ合格に直結する授業を展開します。中には、参考書を多数執筆していたり、メディアに登場したりする「カリスマ講師」と呼ばれる人気の講師も在籍しています。

- 体系化されたカリキュラム: 志望大学のレベル(例:東大・京大、早慶上智、GMARCH、関関同立など)や学部系統別に、年間を通した詳細なカリキュラムが組まれています。春期は基礎固め、夏期は応用力養成、秋期は実践演習、冬期は直前対策といったように、合格から逆算して効率的に学力を伸ばせるように設計されています。

- 豊富な受験情報とサポート: 大手予備校は、長年にわたって蓄積された膨大な入試データや分析ノウハウを保有しています。全国規模の模擬試験を主催し、詳細な成績分析や合格可能性判定を提供します。また、「チューター」や「クラス担任」と呼ばれる進路指導専門のスタッフが、学習計画の相談や出願戦略の立案など、受験に関するあらゆるサポートを行います。

授業形態は、数十人から時には百人を超える大人数での講義形式が基本です。最近では、有名講師の授業を映像で受講できるサテライト校や、自宅のPC・スマートフォンで学べる映像授業サービスも普及しています。

学校教育法上では「専修学校」や「各種学校」として認可されている場合が多く、単なる学習施設ではなく、専門的な教育機関として位置づけられています。このように、予備校は大学受験という明確なゴールに向けて、あらゆるリソースを集中投下する場所と言えるでしょう。

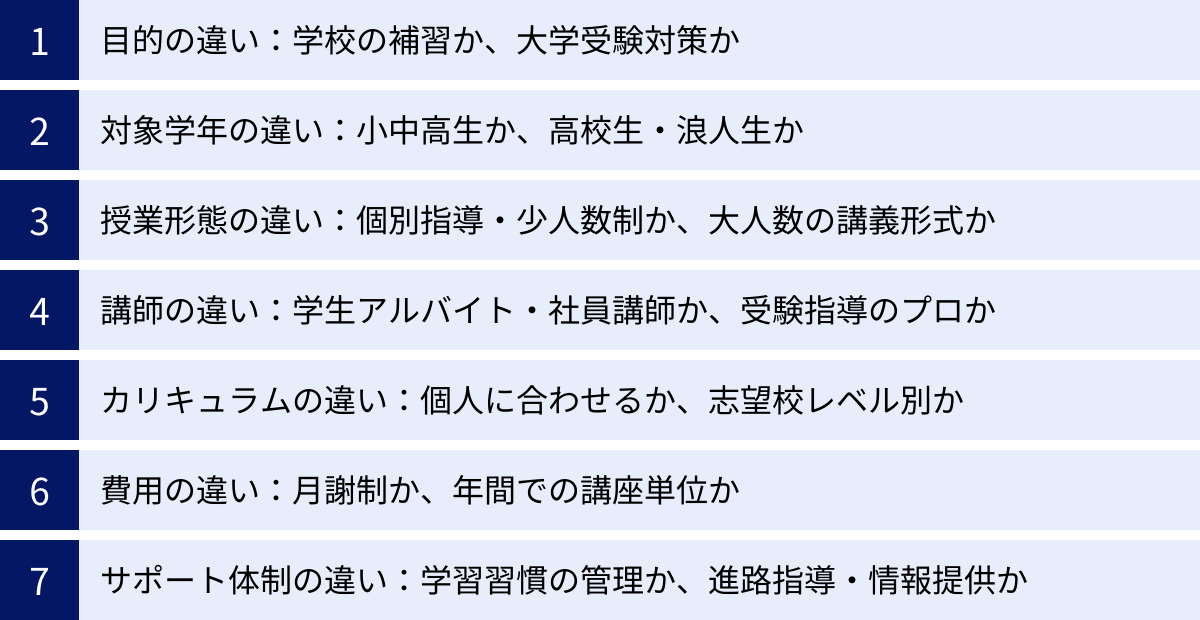

一目でわかる!塾と予備校の違い比較表

塾と予備校には、それぞれ異なる特徴や役割があります。自分に合った選択をするためには、まずその違いを客観的に把握することが大切です。ここでは、これまで解説した内容をもとに、塾と予備校の主な違いを7つの項目で整理し、一覧表にまとめました。

この表を見れば、両者の全体像を直感的に理解できます。次の章からは、この表の各項目について、より具体的に掘り下げて解説していきます。

| 比較項目 | 塾 | 予備校 |

|---|---|---|

| ① 目的 | 学校の授業の補習、定期テスト対策、内申点向上、学習習慣の定着 | 大学受験(特に一般選抜)の合格、受験に特化した学力向上 |

| ② 対象学年 | 小学生〜高校生まで幅広い | 主に高校生および浪人生(高卒生) |

| ③ 授業形態 | 個別指導または少人数制の集団指導が中心 | 数十人〜百人以上の大人数講義、映像授業が中心 |

| ④ 講師 | 学生アルバイト、正社員講師が中心 | 大学受験指導を専門とするプロ講師 |

| ⑤ カリキュラム | 生徒個人の進度や目標に合わせて柔軟に作成 | 志望大学のレベル別に体系化された年間カリキュラム |

| ⑥ 費用 | 月謝制が多く、比較的安価な傾向 | 年間契約の講座単位が多く、総額は高額になる傾向 |

| ⑦ サポート体制 | 日々の学習管理、宿題チェック、学習習慣の形成サポート | 最新の入試情報提供、模試分析、専門的な進路指導 |

塾と予備校の7つの違いを徹底解説

前の章の比較表で、塾と予備校の大まかな違いを把握できたかと思います。ここからは、7つの比較項目それぞれについて、さらに深く、具体的に解説していきます。それぞれの違いを正しく理解することで、あなたの目的や状況にどちらがより適しているかが見えてくるはずです。

① 目的の違い:学校の補習か、大学受験対策か

塾と予備校を分ける最も根源的な違いは、その設立目的にあります。

塾の主な目的は、学校の授業のフォローです。学校で習った内容を定着させ、分からない部分をなくす「補習」が中心となります。そのため、定期テストで高得点を取ることや、それによって内申点(評定平均)を上げることが短期的な目標となります。もちろん、その先には高校受験や大学受験も見据えていますが、まずは目の前の学校の学習をおろそかにしない、というスタンスが基本です。学習習慣がまだ身についていない生徒に対して、勉強のやり方から指導し、自学自習の基礎を築くことも重要な役割の一つです。

学校推薦型選抜や総合型選抜では、高校での成績(評定平均)が合否に大きく影響します。したがって、これらの入試方式を視野に入れている生徒にとって、内申点対策に直結する塾のサポートは非常に有効です。

一方、予備校の目的は、ただ一つ「大学受験の合格」です。特に、学力試験が課される一般選抜を突破するための実戦力を養うことに特化しています。学校の授業進度とは関係なく、大学入試から逆算して作られたカリキュラムに沿って授業が進みます。基礎レベルから最難関レベルまで、志望校合格に必要な知識や解法テクニックを網羅的に、かつ効率的に学ぶことができます。

例えば、同じ「数学」の授業でも、塾では学校の教科書に沿って定理を一つひとつ丁寧に解説し、章末問題を解けるように導きます。対して予備校では、入試頻出のテーマに絞り、複数の単元知識を融合させた応用問題の解き方や、時間内に高得点を取るための戦略といった、より実戦的な内容を扱います。このように、目的が異なるため、アプローチの方法も全く違うのです。

② 対象学年の違い:小中高生か、高校生・浪人生か

教育サービスを提供する対象となる学年も、塾と予備校では大きく異なります。

塾は、小学生、中学生、高校生と、非常に幅広い学年を対象としています。地域に根差した小規模な個人塾から、全国展開する大手塾まで様々ですが、多くは小中高一貫で指導を行っています。そのため、早い段階から通い始めれば、高校受験、そして大学受験まで継続して同じ環境で学び続けることも可能です。高校生向けコースにおいても、高1・高2のうちは学校の成績維持を中心に、高3で受験対策にシフトしていく、という段階的な指導を行うのが一般的です。

対照的に、予備校のメインターゲットは、大学受験を控えた高校生、特に高校3年生と、大学受験に再挑戦する浪人生(高卒生)です。もともと予備校は浪人生のための教育機関として発展してきた経緯があり、現在でも浪人生専門のコースや校舎を持つ予備校は少なくありません。もちろん、近年では現役高校生の需要増加に伴い、高1・高2生向けのコースも充実してきていますが、そのカリキュラムもあくまで「難関大学への現役合格」という最終ゴールを見据えた、早期受験対策という位置づけです。

中高一貫校の生徒を対象に、中学生から大学受験対策講座を開講している予備校もありますが、基本的には「大学受験」という明確なキーワードで線引きがされていると考えてよいでしょう。この対象学年の違いは、校舎の雰囲気にも影響を与えます。様々な学年の生徒が通う塾がアットホームな雰囲気になりやすいのに対し、受験生だけが集まる予備校は、独特の緊張感と高い目的意識に満ちた空間となります。

③ 授業形態の違い:個別指導・少人数制か、大人数の講義形式か

生徒が授業を受ける際のスタイルも、塾と予備校の個性を際立たせる大きな違いです。

塾では、生徒一人ひとりの顔が見える距離感での指導が重視されます。主流は、講師1人に対して生徒が1人〜3人程度の「個別指導」や、1クラス10人〜20人程度の「少人数制集団指導」です。

個別指導の最大のメリットは、生徒一人ひとりの学力、ペース、性格に合わせて指導をカスタマイズできる点です。分からないところがあればその場で授業を止めて質問できますし、逆に得意な分野はどんどん先に進むことも可能です。学校の授業でつまずいてしまった箇所を、マンツーマンでじっくり教えてもらうといった使い方ができます。

少人数制の集団指導では、適度な競争環境の中で、講師が生徒全員の表情や手元の動きを把握しながら授業を進めることができます。

これに対し、予備校の授業は、数十人から、時には百人を超える規模の「大人数講義形式」が基本です。大学の講義をイメージすると分かりやすいでしょう。講師はマイクを使って教壇から一方的に話を進め、生徒はそれを集中して聴き、ノートを取ります。授業中に気軽に質問する雰囲気はなく、授業後や休憩時間に講師の元へ質問に行くのが一般的です。

この形式は、トップクラスのプロ講師の授業を多くの生徒が同時に受けられるという効率性の面で優れています。また、周りの生徒たちの真剣な姿に刺激を受け、モチベーションを維持しやすいというメリットもあります。

最近では、大手予備校を中心に、有名講師の授業を録画した「映像授業」も広く普及しています。校舎の専用ブースや自宅のPC・スマートフォンで、いつでも好きな時に、何度でも繰り返し視聴できるのが大きな利点です。ただし、この形式は生徒の自主性に大きく依存するため、自己管理能力が求められます。

④ 講師の違い:学生アルバイト・社員講師か、受験指導のプロか

指導を行う「講師」の質や属性も、塾と予備校で大きく異なります。

塾の講師は、大学生のアルバイトや、その塾を運営する会社の正社員講師で構成されていることが一般的です。

大学生アルバイト講師のメリットは、生徒と年齢が近く、親しみやすい点にあります。勉強の質問だけでなく、自身の受験経験に基づいたアドバイスや、学校生活の悩み相談など、良き兄・姉のような存在として生徒の精神的な支えになることも少なくありません。

正社員講師は、その塾の指導方針を熟知した教育のプロであり、教室運営や生徒管理の中心的な役割を担います。個別指導塾などでは、教室長などの管理職を除き、実際の指導は大学生アルバイトが中心となるケースも多く見られます。ただし、講師の採用基準や研修制度は塾によって様々であり、指導力にばらつきが生じる可能性は否定できません。

一方、予備校の講師は、大学受験指導を専門とする「プロフェッショナル講師」です。彼らは特定の科目を極め、長年の経験を通じて各大学の入試問題の傾向や対策を徹底的に研究しています。その分析力に基づいた授業は非常に質が高く、多くの受験生から絶大な支持を得ています。「この先生の授業を受けたいから」という理由で予備校を選ぶ生徒もいるほど、講師の存在は大きな魅力となっています。

彼らの授業は、単に知識を教えるだけでなく、なぜそうなるのかという本質的な理解を促し、難問を解くための思考プロセスを伝授することに主眼が置かれています。また、受験生を惹きつける話術やパフォーマンスにも長けており、エンターテインメント性の高い授業を展開する講師も少なくありません。参考書の執筆や模試の問題作成に関わる講師も多く、まさに大学受験界のオーソリティと言える存在です。

⑤ カリキュラムの違い:個人に合わせるか、志望校レベル別か

年間の学習計画である「カリキュラム」の組み方も、塾と予備校の目的の違いを色濃く反映しています。

塾のカリキュラムは、生徒一人ひとりの状況に合わせて柔軟に作成されるのが大きな特徴です。特に個別指導塾では、入塾時の面談や学力診断テストの結果をもとに、「A君はまず中学レベルの英文法から復習しよう」「Bさんは数学の二次関数が苦手だから、夏休み中に集中して対策しよう」といった形で、オーダーメイドの学習計画を立てます。学校の授業の進度や、部活動のスケジュールに合わせて、通塾の曜日や時間、指導科目を変更できる場合も多く、個人の都合に合わせやすいのがメリットです。

集団指導塾であっても、学校の教科書や進度に準拠したカリキュラムが基本となるため、学校の授業の予習・復習として非常に効果的です。定期テスト前には、通っている高校の過去問などを用いたテスト対策授業が組まれることもあります。

対して予備校のカリキュラムは、志望大学のレベル別に厳格に体系化されています。例えば、「東大コース」「早慶コース」「国公立理系コース」といったように、明確なゴールが設定されており、そのゴールに到達するために必要なすべての要素が、1年間のスケジュールに緻密に組み込まれています。

春は基礎力の徹底、夏は応用力・実戦力の養成、秋以降は志望校対策演習と、時期ごとに学習テーマが明確に定められており、生徒はその流れに乗って学習を進めていくことになります。このカリキュラムは、長年の合格実績とデータ分析に基づいて作られた、いわば「合格への最短ルート」であり、非常に効率的です。ただし、一度決められたカリキュラムの途中変更は難しく、授業のペースも速いため、自分のレベルに合わないコースを選んでしまうと、ついていけなくなるリスクもあります。

⑥ 費用の違い:月謝制か、年間での講座単位か

保護者にとって最も気になる点の一つが、費用でしょう。料金体系と総額にも、塾と予備校で明確な傾向の違いがあります。

塾の費用は、「月謝制」を採用している場合がほとんどです。週に何回、どの科目をいくつ受講するかによって、毎月の授業料が決まります。例えば、「週1回・1科目で月額20,000円」「週2回・2科目で月額35,000円」といった形です。この他に、入塾金、教材費、施設管理費などが別途必要になるのが一般的です。また、夏期講習や冬期講習といった季節講習は、通常の月謝とは別料金で、集中的に授業を受けるために追加の費用がかかります。月単位での支払いが基本なので、家計の管理がしやすく、比較的始めやすいのがメリットと言えます。

一方、予備校の費用は、「年間契約の講座単位」で設定されているのが一般的です。春から受験直前までの1年間を通して受講するコースや講座を年度初めに選択し、その合計金額を支払います。例えば、「私大文系標準コース(英・国・社)で年間60万円」「単科講座の『ハイレベル物理』で年間15万円」といった形です。支払い方法は一括払いや分割払いが選べることが多いですが、一度に申し込む金額は数十万円から、複数の講座を取れば百万円を超えることもあり、総額は高額になりがちです。

もちろん、夏期講習や冬期講習、直前講習などは別途申し込みが必要で、さらに費用がかかります。予備校の費用が高額になるのは、プロ講師への人件費、質の高い教材開発費、大規模な校舎の維持費、全国模試の運営費などが含まれているためであり、その分、質の高いサービスが提供されることへの対価と考えることができます。

⑦ サポート体制の違い:学習習慣の管理か、進路指導・情報提供か

授業以外のサポート体制にも、それぞれの強みがあります。

塾、特に個別指導塾のサポートは、生徒の日常生活に密着したものが多いのが特徴です。授業日以外にも自習室を開放し、宿題の進捗をチェックしたり、日々の学習計画の立て方を一緒に考えたりと、「学習習慣の形成」を重視します。勉強のやり方が分からない、家では集中できないといった生徒に対して、手厚く寄り添う伴走型のサポートが期待できます。保護者との面談も定期的に行われ、家庭での様子と塾での様子を共有しながら、三者で協力して生徒を支えていく体制が整っています。

対して予備校のサポートは、より「受験」に特化しています。その中心となるのが「チューター」や「クラス担任」と呼ばれる進路指導専門のスタッフです。彼らは最新の入試情報や各大学の動向に精通しており、生徒一人ひとりの模試の成績や志望校に合わせて、専門的な進路指導や出願戦略のアドバイスを行います。

「この成績なら、A大学とB大学を併願するのが良いだろう」「C大学のこの学部は今年から入試科目が変わるから注意が必要だ」といった、データに基づいた戦略的なコンサルティングが受けられます。また、年間を通じて開催される保護者会や説明会では、最新の大学入試動向や、受験期の親の心構えといった情報が提供され、親子で受験に立ち向かうためのサポートも充実しています。

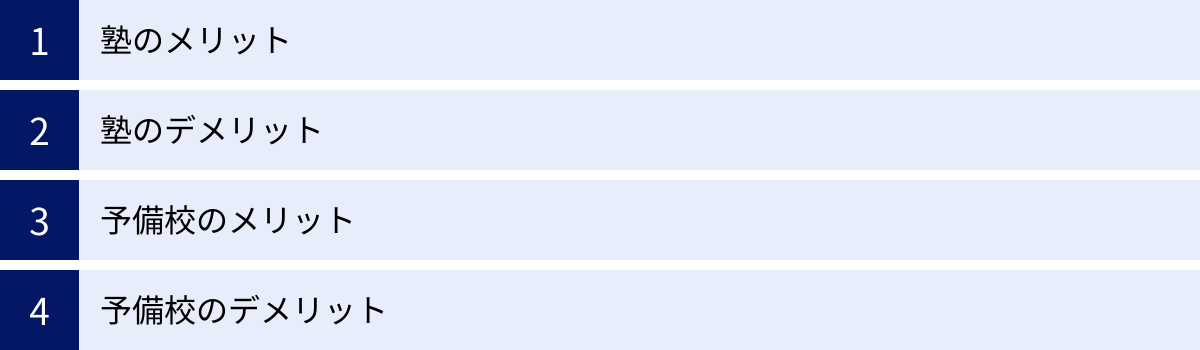

塾と予備校のメリット・デメリット

塾と予備校、それぞれの違いを理解したところで、次はその特徴を「メリット」「デメリット」という観点から整理してみましょう。どちらにも良い点と注意すべき点があります。自分の性格や学習スタイルと照らし合わせながら、どちらがより自分にフィットするかを考えてみてください。

塾のメリット

塾の最大のメリットは、生徒一人ひとりに合わせた、きめ細やかな対応が可能な点です。

- 自分のペースで学習できる: 特に個別指導塾では、周りを気にせず、自分の理解度に合わせて学習を進められます。分からない箇所は何度でも質問でき、基礎からじっくりと学び直したい場合に最適です。

- 学校の成績(内申点)アップに直結: 学校の授業内容に準拠した指導を行うため、定期テスト対策に非常に効果的です。テストの点数が上がれば、それが自信につながり、学習意欲の向上も期待できます。学校推薦型選抜や総合型選抜を狙う上で不可欠な評定平均の維持・向上に大きく貢献します。

- 質問しやすいアットホームな雰囲気: 講師との距離が近く、授業中はもちろん、授業外でも気軽に質問や相談ができます。勉強以外の学校生活の悩みなどを話せる、精神的な拠り所にもなり得ます。

- 学習習慣が身につきやすい: 「いつ、何を、どのように勉強すればよいか」という学習の進め方から丁寧に指導してくれます。宿題や課題を通じて、日々の学習リズムを確立する手助けをしてくれるため、これまで勉強の習慣がなかった人でも軌道に乗りやすいです。

- 通いやすさと柔軟性: 地域に密着した塾が多く、自宅や学校から通いやすい場所に見つけやすいのも利点です。また、部活動や習い事との両立がしやすいよう、曜日や時間帯の選択肢が豊富な場合が多いです。

塾のデメリット

一方で、塾には手厚さゆえのデメリットや、大学受験対策における注意点も存在します。

- 大学受験に関する情報やノウハウの限界: 塾の主目的はあくまで学校の補習であるため、予備校に比べると、最新の大学入試情報や各大学の詳細な分析データ、専門的な出願戦略などのノウハウが不足している場合があります。

- 講師の専門性や質のばらつき: 講師陣は学生アルバイトが中心の場合も多く、指導経験や教科の専門知識に差がある可能性があります。もちろん優秀な学生講師も多数いますが、教室や担当講師によって指導の質が変わるリスクは考慮すべきでしょう。

- 競争環境の不足: アットホームな雰囲気はメリットである一方、周りにライバルが少ないため、競争意識が芽生えにくい側面もあります。自分の学力が全国レベルでどの位置にあるのかを把握しにくいかもしれません。

- ハイレベルな受験対策には不向きな場合も: 基礎固めには強いですが、最難関大学の特殊な入試問題や、高度な思考力を要する問題への対策としては、物足りなさを感じる可能性があります。

予備校のメリット

予備校の最大の魅力は、大学受験に特化した圧倒的な情報量と質の高い学習環境です。

- 質の高い授業と豊富な受験情報: 大学受験指導のプロフェッショナルである人気講師の授業は、非常に分かりやすく、合格への最短ルートを示してくれます。また、長年蓄積された入試データに基づく分析や情報提供は、他の追随を許しません。

- 体系的なカリキュラム: 志望校合格から逆算して作られた効率的なカリキュラムに沿って学習することで、無駄なく実力を伸ばせます。今やるべきことが明確になっているため、学習計画に悩む必要がありません。

- モチベーションを高める競争環境: 同じ志望校を目指す多くのライバルたちと机を並べることで、「負けられない」という良い緊張感が生まれます。全国規模の模試で自分の立ち位置を客観的に把握できることも、学習意欲の維持につながります。

- 充実した学習設備: 静かで集中できる自習室が完備されていることが多く、授業がない日でも学習場所を確保できます。過去問(赤本)や参考書が豊富に揃えられた資料室など、受験生をサポートする環境が整っています。

- 専門的な進路指導: チューターや進路指導スタッフから、模試の結果分析に基づいた的確なアドバイスや、最新の入試動向を踏まえた出願戦略の指導を受けられます。

予備校のデメリット

多くのメリットがある一方で、予備校のシステムが合わない人もいます。自主性が求められる環境ならではのデメリットも理解しておく必要があります。

- 授業についていけなくなるリスク: 授業は一定の学力があることを前提に、速いペースで進みます。基礎学力が不足していると、内容を理解できずに置いていかれてしまう可能性があります。一度つまずくと、挽回するのが難しい場合もあります。

- 質問がしにくい環境: 大人数講義のため、授業中に気軽に質問することは困難です。授業後に講師の元へ行っても、質問者の列ができていて時間がかかることもあります。内気な性格の人にとっては、疑問を解消できないままになりがちです。

- 自主性と自己管理能力が必須: 授業を受けるだけでは成績は伸びません。予習・復習を自分自身で計画的に行う強い意志と自己管理能力が求められます。受け身の姿勢でいると、高い費用を払っても効果は得られにくいでしょう。

- 費用が高額: 年間にかかる総額は、塾に比べて高額になる傾向があります。夏期講習や冬期講習で多くの講座を追加すると、費用はさらにかさみます。

- 精神的なプレッシャー: 周囲のレベルの高さや、模試の結果に一喜一憂することで、大きなプレッシャーを感じることがあります。

【タイプ別】大学受験にはどっち?あなたにおすすめなのは塾?予備校?

これまで解説してきた違いやメリット・デメリットを踏まえ、この章では「結局、自分はどちらを選べばいいのか?」という疑問に答えます。ここでは、塾がおすすめな人と予備校がおすすめな人の特徴を具体的にリストアップします。自分自身の性格、現在の学力、そして最終的な目標と照らし合わせて、最適な選択肢を見つけましょう。

塾がおすすめな人の特徴

以下のような特徴に当てはまる人は、塾、特に個別指導や少人数制の塾が適している可能性が高いです。基礎固めと丁寧なサポートを求めるなら、塾が強力な味方になります。

- 学校の授業についていくのが難しい、基礎から復習したい人

学校の授業で分からないことが多く、どこから手をつけていいか分からない状態の人は、まず自分のペースで基礎を固めることが最優先です。塾であれば、中学レベルの復習からでも、周りの目を気にせずにじっくりと取り組むことができます。 - 特定の苦手科目を集中的に克服したい人

「英語は得意だけど数学が壊滅的」といったように、科目によって学力に大きな差がある場合、苦手科目だけをピンポイントで指導してもらえる塾が効果的です。個別指導なら、自分の弱点に特化したカリキュラムを組んでもらえます。 - 自分のペースで学習を進めたい、質問をたくさんしたい人

集団の中で画一的に進む授業が苦手な人や、納得できるまで質問したい人は、講師との距離が近い塾が向いています。自分の理解度に合わせて進捗を調整できる環境は、着実に学力を伸ばす上で非常に重要です。 - 学習習慣が身についておらず、勉強のやり方から教わりたい人

家では集中できない、計画的に勉強するのが苦手だという人は、日々の学習管理までサポートしてくれる塾がおすすめです。「何を、いつまでに、どうやるか」を具体的に示してもらい、学習リズムを確立することから始めましょう。 - 学校推薦型選抜や総合型選抜を第一志望に考えている人

これらの入試方式で最も重要なのは、高校1年生から3年生までの評定平均です。日々の授業の理解を深め、定期テストで高得点を取ることを目標とする塾の指導は、内申点アップに直結します。 - 部活動や習い事と勉強を両立させたい人

塾は比較的、時間割の自由度が高い傾向にあります。忙しいスケジュールの中でも、空いた時間に合わせて柔軟に授業を組むことができ、無理なく勉強を続けることが可能です。

予備校がおすすめな人の特徴

一方で、以下のような特徴を持つ人は、予備校の環境でこそ、その能力を最大限に発揮できるでしょう。高い目標に向けて、効率的に実戦力を高めたいのであれば、予備校が最適な選択肢となります。

- 難関国公立大学や有名私立大学の一般選抜突破を目指している人

これらの大学に合格するためには、学校の授業だけではカバーしきれない、高度な知識や応用力が求められます。大学受験に特化したプロ講師の指導と、志望校別の対策カリキュラムは、合格の可能性を大きく高めてくれます。 - 学校の授業内容が物足りず、よりハイレベルな学習をしたい人

すでに学校の授業内容はほぼ理解できており、さらに発展的な内容や、入試に直結するテクニックを学びたいと考えている人にとって、予備校の授業は知的好奇心を満たし、実力を飛躍させる絶好の機会です。 - 自分で学習計画を立て、主体的に勉強に取り組める人

予備校では、授業以外の時間の使い方は基本的に本人に委ねられます。与えられた課題をこなすだけでなく、自分に何が足りないかを分析し、自主的に予習・復習を進められる自己管理能力がある人ほど、予備校のシステムを有効活用できます。 - ライバルと競い合いながらモチベーションを高めたい人

「周りが頑張っているから自分も頑張れる」というタイプの人にとって、同じ目標を持つ受験生が全国から集まる予備校の環境は、最高の刺激になります。模試などを通じてライバルと成績を競い合うことが、学習意欲の維持につながります。 - 最新の入試情報や専門的な進路指導を重視する人

大学受験は情報戦でもあります。予備校が持つ膨大なデータに基づいた合格可能性判定や、的確な出願戦略のアドバイスは、後悔のない大学選びをする上で非常に心強いサポートとなります。

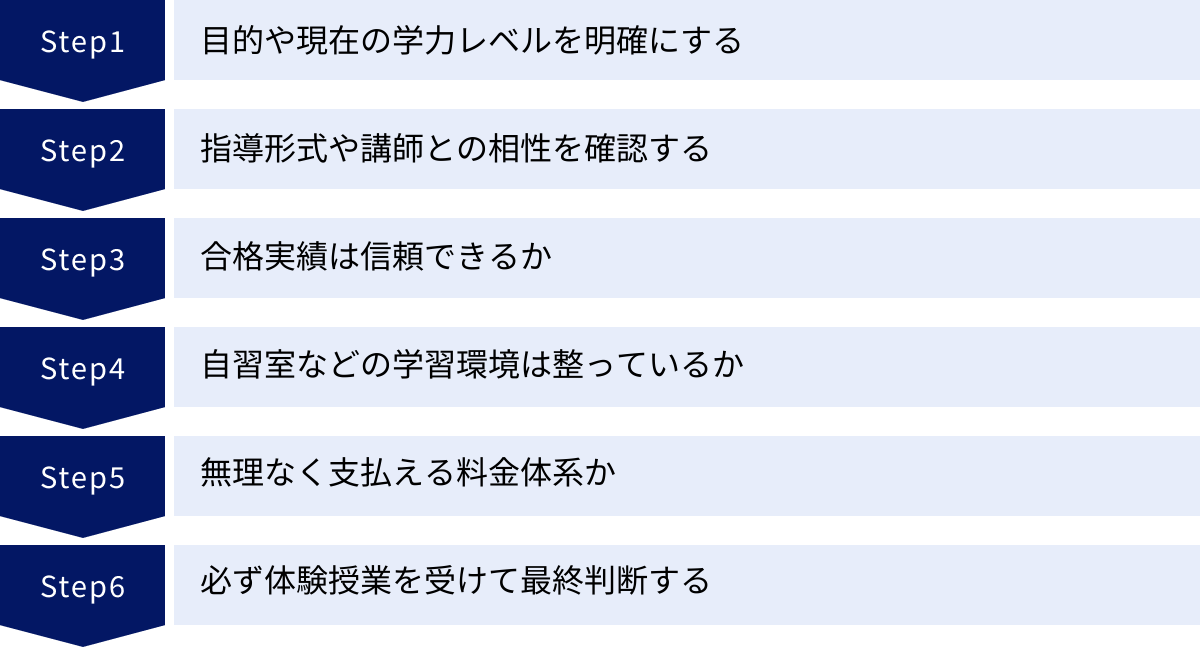

失敗しない!大学受験の塾・予備校選びのポイント

自分に合うのが塾か予備校かの方向性が見えてきたら、次は数ある選択肢の中から「ここだ!」と思える一つを見つける段階です。高額な費用と貴重な時間を投資するわけですから、選択は慎重に行うべきです。ここでは、後悔しない塾・予備校選びのための6つの重要なチェックポイントを解説します。

目的や現在の学力レベルを明確にする

塾・予備校探しを始める前に、まず行うべきは徹底的な自己分析です。「何のために通うのか?」という目的をはっきりさせましょう。

例えば、「とにかく学校の定期テストの点数を上げたい」「数学の基礎を固めたい」「志望校の〇〇大学に合格したい」など、目的が具体的であるほど、選ぶべき場所も明確になります。

同時に、現在の自分の学力を客観的に把握することも重要です。学校の成績や模試の結果を見て、自分の強みと弱みを分析しましょう。「基礎はできているが応用力がない」「英語は得意だが古文が苦手」といった現状認識が、自分に合ったコースやカリキュラムを選ぶ上での判断基準となります。この自己分析を怠ると、自分のレベルに合わない場所を選んでしまい、時間とお金を無駄にする原因となります。

指導形式や講師との相性を確認する

指導形式は、学習効果を左右する大きな要因です。自分がどちらのタイプかを考えましょう。

- 個別指導: 自分のペースでじっくり学びたい、質問が多い

- 少人数指導: 適度な緊張感が欲しい、仲間と学びたい

- 大人数講義: プロの授業に集中したい、周りに流されず学べる

- 映像授業: 自分の好きな時間に学びたい、自己管理が得意

また、どんなに優れたカリキュラムでも、それを教える講師との相性が悪ければ効果は半減します。講師の教え方が分かりやすいか、話し方や雰囲気が自分に合っているか、質問に丁寧に対応してくれるか、といった点は非常に重要です。これはパンフレットだけでは分かりません。後述する体験授業などを利用して、必ず自分の目で確かめましょう。

合格実績は信頼できるか

合格実績は、その塾や予備校の指導力を示す重要な指標の一つです。しかし、数字を見る際には注意が必要です。特に確認すべきなのは、その実績が「延べ人数」なのか「実人数」なのかという点です。

- 延べ人数: 1人の生徒が複数の大学・学部に合格した場合、それらをすべてカウントした数。例えば、1人が3つの大学に合格すれば「3名」と計上されます。数字が大きく見えやすいのが特徴です。

- 実人数: 実際に合格した生徒の数。1人の生徒がいくつ合格しても「1名」とカウントします。より実態に近い数字と言えます。

また、全体の合格者数だけでなく、「〇〇高校から△△大学へ□名合格」といった、自分の高校からの合格実績や、自分が目指す大学・学部への合格実績を確認することも重要です。その塾・予備校が、自分の状況に近い生徒を志望校へ導いた実績があるかどうかは、信頼性を測る上で大きな判断材料となります。

自習室などの学習環境は整っているか

授業時間以外の学習環境も、受験生活の質を大きく左右します。特に自習室の使いやすさは重要なチェックポイントです。

以下の点を確認してみましょう。

- 自習室の開放時間(学校帰りや休日に利用できるか)

- 座席数(行けば必ず座れるか、満席で使えないことはないか)

- 机の広さや椅子の座り心地

- 室内の静かさ、飲食などのルール

- 個別ブース型か、オープンスペースか

自習室が快適で集中できる場所であれば、自然と学習時間も増えていきます。その他にも、過去問(赤本)や参考書が自由に閲覧できる資料室の有無、質問に対応してくれるチューターや講師が常駐しているかなども、学習効率を高める上で大切な要素です。

無理なく支払える料金体系か

費用は、保護者にとって最もシビアな問題です。パンフレットに記載されている授業料だけでなく、年間でトータルいくらかかるのかを必ず確認しましょう。

授業料以外にかかる費用の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 入塾金(入会金)

- 教材費、テキスト代

- 模試の受験料

- 施設管理費、システム利用料

- 夏期、冬期、直前などの季節講習費

「月謝は安いと思ったのに、後から次々と追加料金が発生して、結局高額になってしまった」というケースは少なくありません。料金体系について不明な点は、遠慮せずに担当者に質問し、納得できるまで説明を求めることが大切です。家庭の経済状況を考慮し、無理なく支払い続けられる計画を立てましょう。

必ず体験授業を受けて最終判断する

ここまでに挙げたすべてのポイントを確認する上で、最も確実で効果的な方法が「体験授業」に参加することです。ほとんどの塾・予備校では、無料または安価で体験授業や個別相談会を実施しています。

体験授業に参加することで、

- 実際の授業の雰囲気やレベル

- 講師の教え方や人柄

- 周りの生徒たちの様子

- 教室や自習室の環境

- 自宅からの通いやすさ(所要時間やルート)

などを、自分の肌で感じることができます。

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からない、リアルな感覚を掴むことが、ミスマッチを防ぐ最大の鍵です。面倒くさがらずに、少なくとも2〜3ヶ所の塾・予備校の体験授業を受けて比較検討することを強くおすすめします。実際に足を運んでみることで、直感的に「ここなら頑張れそう」と思える場所がきっと見つかるはずです。

塾と予備校に関するよくある質問

塾や予備校選びを検討していると、様々な疑問が浮かんでくるものです。ここでは、多くの高校生や保護者から寄せられる、よくある質問とその回答をまとめました。

いつから通うのがベスト?

通い始める時期に「正解」はありませんが、早ければ早いほど選択肢が広がり、有利になるのは間違いありません。学年別に目安となる考え方を紹介します。

高校1・2年生の場合

高校1・2年生の段階で塾や予備校に通う最大の目的は、「学習習慣の確立」と「基礎学力の徹底」です。特に、英語や数学といった積み上げ式の科目は、一度つまずくと後から取り返すのが大変です。この時期に苦手意識をなくし、毎日机に向かう習慣を身につけておくだけで、高校3年生になった時のスタートダッシュが全く違ってきます。

高1・高2生には、学校の授業の補習や定期テスト対策に強い塾がおすすめです。まずは学校の成績を安定させ、推薦入試の可能性も残しつつ、受験勉強の土台を築きましょう。もし難関大学を早期から目指しているのであれば、予備校の高1・2生向けコースで、ハイレベルな環境に身を置くのも良い選択です。

高校3年生の場合

多くの受験生が本格的に塾・予備校に通い始めるのがこの時期です。理想を言えば、新学期が始まる前の春休みからスタートするのがベストです。年間カリキュラムが始まるこの時期から参加することで、効率的に学習を進めることができます。

部活動などで忙しく、始めるのが遅れてしまった場合でも、夏休みは最後の追い込みチャンスです。多くの塾・予備校では夏期講習が開催され、これまでの総復習や苦手分野の克服に集中的に取り組めます。遅くとも夏休みから始めないと、ライバルとの差を埋めるのは非常に困難になります。自分の状況に合わせて、一日でも早くスタートを切りましょう。

塾と予備校の掛け持ち・併用はあり?

「苦手科目は個別指導塾でじっくり、得意科目は予備校でさらに伸ばす」といった形で、塾と予備校を掛け持ちする受験生もいます。

掛け持ちのメリットは、両者の良いところ取りができる点です。塾の丁寧なサポートと、予備校の質の高い授業を組み合わせることで、より効果的な学習が期待できます。

しかし、デメリットも大きいため慎重な判断が必要です。

- 費用の増大: 当然ながら、2ヶ所分の費用がかかり、家計への負担は非常に大きくなります。

- 時間的・体力的負担: 移動時間が増え、宿題や予習・復習の量も2倍になります。消化不良に陥り、どちらも中途半端になってしまうリスクがあります。

- 学習管理の複雑化: 2つの異なるカリキュラムを自分で管理し、学習計画を立てる必要があります。

掛け持ちを検討する場合は、「なぜ掛け持ちが必要なのか」という目的を明確にし、時間的・経済的に無理のない範囲に留めることが大前提です。まずはどちらか一方に絞り、それでも不足を感じる場合に、追加で単科講座や季節講習を利用する、といった形から始めるのが現実的でしょう。

浪人生はどちらを選ぶべき?

大学受験に再挑戦する浪人生(高卒生)の場合、基本的には予備校が推奨されます。その理由は以下の通りです。

- 生活リズムの維持: 予備校には浪人生専門のコースがあり、朝から夕方まで授業や自習が組まれています。高校のように決まった時間割があるため、生活リズムを崩さずに勉強に集中できます。

- 豊富な受験情報: 刻々と変わる入試情報から取り残される心配がありません。チューターなどから適切な進路指導を受けられます。

- 同じ境遇の仲間: 同じ目標を持つ浪人生の仲間と出会えることで、孤独感を和らげ、お互いに励まし合いながら厳しい1年間を乗り越えることができます。

ただし、現役時代に基礎学力が全く身についていなかったり、自己管理が極端に苦手だったりする場合には、個別指導塾や、次に紹介するコーチング塾などで、まずは学習の土台を徹底的に作り直すという選択肢も有効です。

オンラインの塾や予備校はどう?

近年、インターネットを利用したオンライン指導が急速に普及しています。対面式の通塾と比較したメリット・デメリットを理解しておきましょう。

メリット:

- 場所を選ばない: 自宅で受講できるため、地方在住者でも都市部の有名講師の授業を受けられます。通塾時間もかかりません。

- 費用が比較的安い: 校舎の維持費などがかからないため、対面指導に比べて料金が安価な傾向にあります。

- 自分のペースで進められる: 映像授業であれば、分からない部分は繰り返し視聴したり、一時停止して考えたりすることができます。

デメリット:

- 強い自己管理能力が必要: 周りの目がないため、サボろうと思えばいくらでもサボれてしまいます。モチベーションの維持が課題です。

- 質問がしにくい場合がある: チャットやメールでの質問が中心となり、すぐには回答が得られないことがあります。

- 競争環境の欠如: ライバルの存在を感じにくいため、緊張感が生まれにくいです。

オンライン指導は、自分で計画を立ててコツコツ努力できる人にとっては非常に有効なツールです。最近では、オンラインでの個別指導や、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型のサービスも増えており、選択肢は多様化しています。

塾や予備校以外の選択肢

従来の塾や予備校という枠組みにとらわれない、新しい形の教育サービスも次々と登場しています。ここでは、代表的な2つの選択肢を紹介します。これらを塾や予備校と組み合わせることで、より自分に合った学習スタイルを確立することも可能です。

自宅で学べる映像授業サービス(スタディサプリなど)

スタディサプリに代表される月額制の映像授業サービスは、大学受験の学習方法に大きな変化をもたらしました。

これらのサービスの最大の特徴は、圧倒的なコストパフォーマンスです。月々数千円程度の負担で、小学校レベルの復習から、難関大学対策講座まで、数万本に及ぶプロ講師の授業が見放題になります。

参照:スタディサプリ公式サイト

予備校に通えば年間数十万円かかるようなトップクラスの講師陣の授業を、いつでもどこでも、スマートフォンやPCで受講できるのが最大の魅力です。倍速再生で時間を短縮したり、苦手な単元だけを繰り返し視聴したりと、自分の目的に合わせて柔軟に活用できます。

一方で、デメリットはオンライン指導の項目で挙げた通り、徹底した自己管理能力が求められる点です。質問対応や学習計画のサポートは、基本プランには含まれておらず、より高額な個別指導コースや合格特訓コースに申し込む必要があります。

塾や予備校の補助教材として、苦手科目の補強や、受講していない科目の対策に利用する、といった使い方が非常に効果的です。

学習管理を徹底するコーチング塾(武田塾など)

近年注目を集めているのが、「コーチング塾」と呼ばれる新しいタイプの学習支援サービスです。その代表例が「授業をしない」というキャッチコピーで知られる武田塾です。

参照:武田塾公式サイト

コーチング塾の最大の特徴は、講師が教科の授業を行うのではなく、生徒が自学自習で成績を上げるための方法を徹底的に指導・管理する点にあります。

具体的には、以下のようなサポートを行います。

- 生徒の現在の学力と志望校から、合格までに必要な参考書をリストアップし、年間のカリキュラムを作成する。

- そのカリキュラムを日割り・週割りの宿題として具体的に提示する。

- 週に1度、宿題の範囲が完璧に身についているかをテストで確認する。

- テストの結果に基づき、正しい勉強法が実践できているかをマンツーマンで指導し、次の1週間の計画を立てる。

このサイクルの繰り返しにより、「サボれない」環境を作り出し、最も効率が良いとされる「参考書による自学自習」の質を最大化します。

「授業を受けても成績が伸びなかった」「何をどう勉強すればいいか分からない」という生徒にとって、非常に効果的なアプローチです。ただし、授業形式のインプットがないため、参考書を読んで自分で理解を進める力が必要になります。また、手厚い個別管理を行う分、料金は比較的高額になる傾向があります。

まとめ

大学受験という大きな目標に向かう道のりで、塾や予備校は心強いパートナーとなり得ます。しかし、その選択を誤れば、効果が出ないばかりか、かえって負担になってしまうこともあります。

この記事で解説してきたように、塾と予備校には根本的な違いがあります。

- 塾は、学校の授業の補習や内申点対策に強く、生徒一人ひとりに寄り添う丁寧なサポートが魅力です。基礎固めや学習習慣の確立を目指す人、推薦入試を視野に入れる人におすすめです。

- 予備校は、大学受験(特に一般選抜)での合格に特化しており、プロ講師による質の高い授業と豊富な情報量が強みです。難関大学を目指す人や、ライバルと競い合いながら効率的に実力を伸ばしたい人に向いています。

どちらが良い・悪いということでは決してありません。最も重要なのは、「自分の目的、学力、性格に合っているかどうか」を見極めることです。

まずは、「自分は何のために塾や予備校に通いたいのか?」という原点に立ち返り、自己分析をしてみてください。その上で、この記事で紹介した「失敗しない選び方のポイント」を参考に、いくつかの候補を絞り込みましょう。

そして、最終的には必ず体験授業に参加し、自分の目で見て、肌で感じてから決断することを忘れないでください。パンフレットの美辞麗句や合格実績の数字だけでは分からない、教室の雰囲気や講師との相性こそが、長い受験生活を乗り切る上で最も大切な要素になるからです。

この記事が、あなたの後悔のない選択の一助となり、輝かしい未来への扉を開くきっかけとなれば幸いです。納得のいく学習環境を見つけることが、大学受験成功への確かな第一歩となるでしょう。