中学受験は、お子さまの将来を左右する大きな選択です。そして、その成否を大きく左右するのが「塾選び」であることは間違いありません。しかし、数多く存在する中学受験塾の中から、わが子に最適な一校を見つけ出すのは至難の業です。

「SAPIXはすごいって聞くけど、うちの子に合うのかな?」

「日能研と四谷大塚、何が違うの?」

「そもそも、塾選びで失敗しないためには何を見ればいいの?」

このような疑問や不安を抱えている保護者の方は少なくないでしょう。

この記事では、中学受験における塾選びの重要性から、失敗しないための9つの具体的なポイント、そしてSAPIX、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミー、浜学園といった主要大手塾5社の特徴、費用、合格実績までを徹底的に比較・解説します。さらに、目的別のおすすめ塾や費用を抑える方法、よくある質問にも詳しくお答えします。

この記事を最後まで読めば、数ある選択肢の中から、お子さまの学力や性格、そしてご家庭の方針に最も合った塾を見極めるための羅針盤を手に入れることができるでしょう。後悔のない塾選びを実現し、お子さまの中学受験を成功に導くための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

そもそも中学受験塾とは

中学受験を考え始めたとき、多くのご家庭がまず検討するのが「中学受験塾」への入塾です。しかし、そもそも中学受験塾とは、学校の授業を補う「補習塾」とは何が違うのでしょうか。その役割と必要性を理解することが、最適な塾選びの第一歩となります。

中学受験塾とは、一言でいえば「私立・国立中学校や公立中高一貫校の入学試験に合格するための専門的な教育機関」です。小学校で習う学習内容とは大きく異なり、入試で求められる高度で特殊な知識や思考力を身につけることを目的としています。

学校の補習塾が、小学校の授業でつまずいた部分をフォローし、基礎学力の定着を目指すのに対し、中学受験塾は小学校の学習指導要領をはるかに超えた範囲を扱います。例えば、算数では「つるかめ算」「旅人算」といった特殊算、理科や社会ではより深く掘り下げた知識や時事問題への理解が求められます。これらは、学校の授業だけでは到底カバーしきれない内容であり、専門の塾で対策することが合格への必須条件といっても過言ではありません。

では、なぜ中学受験に塾が不可欠なのでしょうか。その理由は、大きく分けて以下の4つの価値を提供してくれる点にあります。

- 体系化された合格カリキュラムと質の高い教材

中学受験塾は、長年の指導実績から、志望校合格に必要な学力を効率的に身につけるためのカリキュ-ラムを構築しています。どの時期に何を学ぶべきかが緻密に設計されており、それに沿って学習を進めるだけで、入試本番から逆算された最適な学習が可能です。また、市販の参考書では手に入らない、入試問題を徹底的に分析して作られたオリジナル教材は、塾の最も大きな強みの一つです。 - 豊富な入試情報と的確な進路指導

中学受験は情報戦でもあります。各中学校の出題傾向、校風、入試制度の変更点など、常に最新の情報を収集・分析し、保護者や生徒に提供してくれます。特に大手塾が開催する模試は、数千人から数万人が参加するため、自分の現在の立ち位置(偏差値)を客観的に把握できます。このデータに基づき、経験豊富な講師が、子どもの学力や性格に合った志望校選びをサポートしてくれる点は、家庭学習だけでは得られない大きなメリットです。 - 切磋琢磨できる学習環境とモチベーションの維持

中学受験は、親子二人三脚で乗り越える長丁場の戦いです。時には子どものモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。塾には、同じ目標に向かって努力する仲間が大勢います。彼らと競い合い、励まし合う環境は、学習意欲を刺激し、困難を乗り越える力になります。また、熱意あふれる講師からの叱咤激励や、クラス昇降などの競争原理が、子どもの向上心を引き出してくれます。 - 専門的な解法テクニックと答案作成能力の指導

中学受験の問題は、単に知識があるだけでは解けません。限られた時間の中で、複雑な問題を素早く正確に解くための「解法テクニック」や、採点者に意図が伝わる「答案作成能力」が求められます。塾では、これらの専門的なスキルを、経験豊富なプロの講師から直接指導してもらえます。これは、独学や保護者の指導では非常に難しい部分です。

近年、首都圏を中心に中学受験者数は増加傾向にあり、競争はますます激化しています。このような状況下で志望校合格を勝ち取るためには、専門家である中学受験塾のサポートが不可欠です。まずは「なぜ塾が必要なのか」を深く理解し、その上で、次章で解説する「塾選びのポイント」を参考に、お子さまに最適なパートナーを見つけていきましょう。

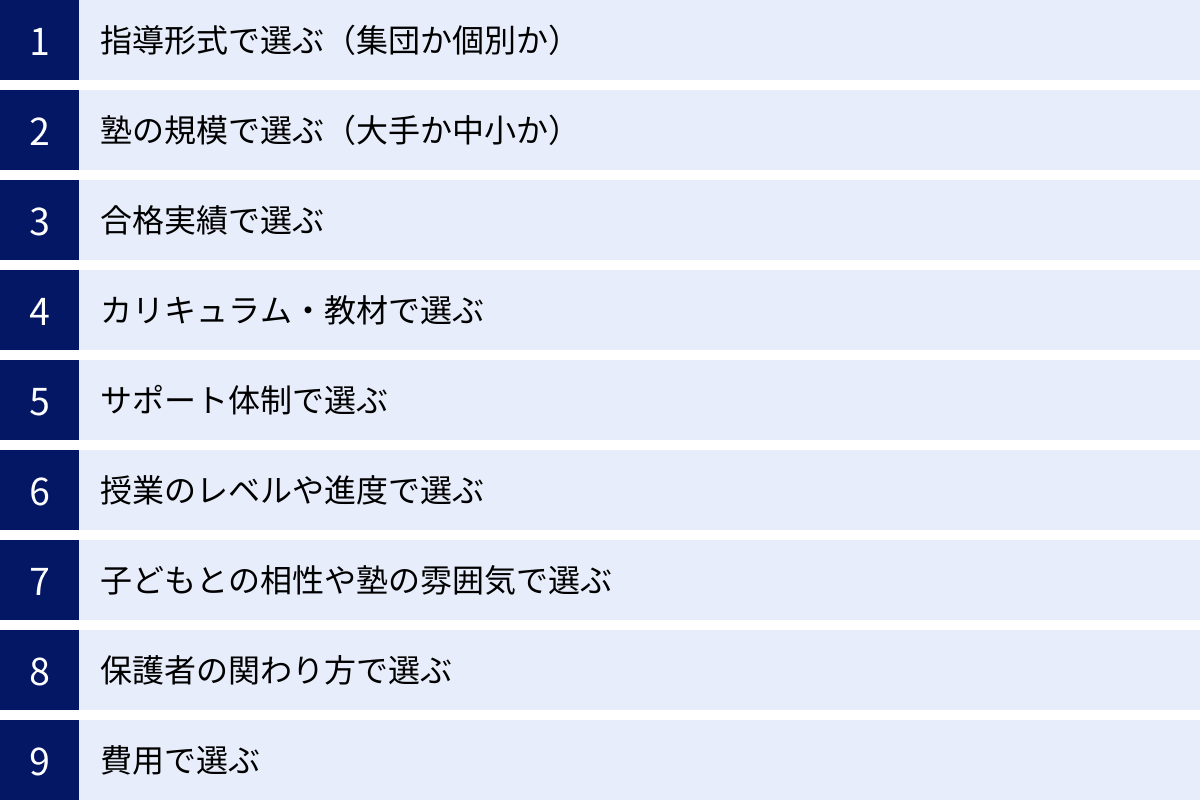

中学受験の塾選びで失敗しないための9つのポイント

「わが子に合う塾はどこだろう?」——。これは、中学受験を控えるすべての保護者が抱える大きな悩みです。塾選びの失敗は、子どもの貴重な時間を無駄にするだけでなく、学習意欲の低下や自信喪失にもつながりかねません。ここでは、後悔しない塾選びを実現するための9つの重要なポイントを、具体的に解説します。

① 指導形式で選ぶ(集団か個別か)

まず最初に検討すべきは、指導形式です。中学受験塾は、大きく「集団指導」と「個別指導」に分かれます。それぞれの特徴を理解し、お子さまの性格や学習スタイルに合った形式を選びましょう。

- 集団指導:

- メリット: 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境があり、競争心が刺激されます。カリキュラムが体系化されており、他の生徒との比較で自分の立ち位置を把握しやすいです。一般的に、個別指導よりも費用が安い傾向にあります。

- デメリット: 授業は一定のペースで進むため、理解が追いつかない、あるいは簡単すぎると感じる可能性があります。質問がしにくい内気な性格の子には、向かない場合もあります。

- 向いている子: 競争が好きで、周りから刺激を受けて伸びるタイプの子。自分の意見をはっきり言え、分からないことを自分から質問できる子。

- 個別指導:

- メリット: お子さま一人ひとりの学力やペースに合わせて、オーダーメイドのカリキュラムを組んでもらえます。苦手科目の克服や、特定の志望校対策など、ピンポイントな指導が可能です。講師との距離が近く、質問しやすい環境です。

- デメリット: 競争相手がいないため、緊張感が生まれにくく、自分の学力レベルを客観視しにくい側面があります。集団指導に比べて、費用が高くなるのが一般的です。

- 向いている子: マイペースでじっくり学びたい子。特定の科目に極端な苦手意識がある子。集団の雰囲気が苦手な子。

どちらか一方を選ぶだけでなく、普段は集団指導塾に通い、苦手科目だけ個別指導で補うという「併用」も有効な選択肢の一つです。

② 塾の規模で選ぶ(大手か中小か)

次に、塾の規模も重要な選択基準です。全国展開する「大手塾」と、地域に根ざした「中小塾(個人塾)」には、それぞれ異なる魅力があります。

- 大手塾(SAPIX、日能研など):

- メリット: 長年の実績に裏打ちされた豊富なデータと情報量が最大の武器です。大規模な模試による正確な偏差値の把握、質の高いオリジナル教材、体系化されたカリキュラムなどが魅力です。

- デメリット: 生徒数が多いため、一人ひとりへの対応が手薄になる可能性があります。マニュアル化された指導になりがちで、校舎間の競争が激しい場合もあります。

- 向いているご家庭: 最新の入試情報や客観的なデータを重視するご家庭。確立されたシステムの中で効率的に学習を進めたい場合。

- 中小塾・個人塾:

- メリット: 生徒数が少ないため、講師の目が届きやすく、手厚いサポートが期待できます。アットホームな雰囲気で、個別の質問や相談がしやすいです。塾独自の指導法や、特定の学校に特化した対策など、柔軟な対応が可能です。

- デメリット: 大手塾に比べて、模試の規模やデータの量が限られます。講師の質にばらつきがある可能性も考慮する必要があります。

- 向いているご家庭: 子どもの性格やペースに合わせた、きめ細やかな指導を望むご家庭。特定の志望校に強い塾を探している場合。

③ 合格実績で選ぶ

合格実績は、塾の指導力を示す重要な指標です。しかし、数字の表面だけを見て判断するのは危険です。

注目すべきは、単なる合格者数だけでなく、「どのレベルの学校に」「どのくらいの割合で」合格しているかです。例えば、最難関校を目指すなら、御三家(開成・麻布・武蔵、桜蔭・女子学院・雙葉)などの合格者数が多い塾が候補になります。一方で、中堅校を第一志望とするなら、幅広い学力層の学校に合格者を出している塾の方が、お子さまに合った指導を受けられる可能性があります。

また、「合格者数」を見る際は、その塾の全在籍者数に対する割合も意識しましょう。在籍者数が数千人規模の大手塾と、数十人規模の中小塾では、同じ「合格者10名」でもその価値は大きく異なります。可能であれば、校舎ごとの実績も確認すると、より実態に近い情報が得られます。

④ カリキュラム・教材で選ぶ

塾の心臓部ともいえるのが、カリキュラムと教材です。これらは塾の教育方針を色濃く反映しています。

- カリキュラムの進度: 大手塾は基本的に小学校の学習範囲を小5の終わりまでに終え、小6は入試演習に専念するカリキュラムを組んでいます。その進度の速さにお子さまがついていけるかは、重要な判断材料です。

- 指導スタイル: 大きく「復習主義」と「予習主義」に分かれます。

- 復習主義(SAPIX、浜学園など): 授業で初めて内容を学び、家庭学習で徹底的に復習・定着させるスタイル。授業への集中力が求められます。

- 予習主義(四谷大塚など): 事前に予習して授業に臨み、授業では理解を深めたり応用問題に取り組んだりするスタイル。家庭での計画的な学習習慣が必要です。

- 教材の質: 多くの大手塾は、長年のノウハウが詰まった質の高いオリジナル教材を使用しています。教材のレイアウトや解説の詳しさ、問題量などが、お子さまの学習スタイルに合っているか、体験授業などで実際に手に取って確認することをおすすめします。

⑤ サポート体制で選ぶ

中学受験は子どもだけの戦いではありません。保護者へのサポート体制が充実しているかも、塾選びの重要な要素です。

- 保護者会・個人面談: どのくらいの頻度で、どのような内容の面談が行われるかを確認しましょう。学習状況の報告だけでなく、家庭での学習方法や子どものメンタルケアについて、具体的に相談できるかがポイントです。

- 欠席時のフォロー: 病気や用事で授業を休んだ場合に、振替授業や映像授業などのフォローがあるかは重要です。特に共働きのご家庭などでは、柔軟な対応が可能かを確認しておくと安心です。

- 質問対応: 授業外でわからない問題があった場合に、気軽に質問できる環境が整っているか。質問教室の有無や、対応してくれる講師、時間帯などを具体的に確認しましょう。

⑥ 授業のレベルや進度で選ぶ

塾の授業内容がお子さまの学力レベルに合っているかは、学習効果を左右する最も重要な要素の一つです。

入塾前には、必ず体験授業や入塾テストを受けましょう。体験授業では、授業の雰囲気、講師の教え方、周りの生徒のレベルなどを肌で感じることができます。入塾テストは、現在の学力を客観的に測り、適切なクラスに入れるかを判断するためのものです。

特に大手塾では、成績によってクラスが細かく分かれています。上位クラスは進度が速く、扱う問題もハイレベルです。逆についていけないと、かえって自信を失う原因にもなります。少し頑張ればついていける、あるいは少し余裕があるくらいのレベルのクラスから始めるのが、無理なく学力を伸ばすコツです。

⑦ 子どもとの相性や塾の雰囲気で選ぶ

最終的に、塾に通うのはお子さま自身です。いくら親が良いと思っても、子どもが「行きたくない」と感じる塾では、良い結果は望めません。

- 講師との相性: 講師の教え方や人柄は、子どものモチベーションに直結します。熱血指導で引っ張ってくれるタイプが良いのか、優しく丁寧に教えてくれるタイプが良いのかは、子どもの性格によります。

- 塾の雰囲気: 「ライバルと競い合う、ピリピリした雰囲気」を好む子もいれば、「アットホームで和やかな雰囲気」の方が安心して学べる子もいます。校舎見学や体験授業で、生徒たちの表情や休み時間の様子などを観察してみましょう。

- 子どもの直感: いくつかの塾を体験した後、「どの塾が一番楽しかった?」「どの先生の授業が分かりやすかった?」とお子さまの意見を聞いてみましょう。子ども自身の「通いたい」という気持ちを、何よりも尊重することが大切です。

⑧ 保護者の関わり方で選ぶ

塾によって、保護者に求められる関与の度合いは大きく異なります。ご家庭のライフスタイルや教育方針に合った塾を選びましょう。

- 宿題の量と管理: 塾によっては、毎日数時間に及ぶ大量の宿題が出されます。その丸付けやスケジュール管理を、どの程度家庭で行う必要があるのかを確認しましょう。

- お弁当の要否: 高学年になると、平日の夜や土日に長時間授業があり、お弁当が必要になるケースが多くあります。お弁当作りの負担が難しい場合は、近くにコンビニがあるか、軽食を購入できるかなども確認しておくと良いでしょう。

- 送迎の負担: 塾へのアクセスも重要なポイントです。特に夜遅くなる高学年では、安全な通塾ルートを確保できるか、送迎が必要な場合に負担が大きすぎないかを検討する必要があります。

⑨ 費用で選ぶ

中学受験には、高額な費用がかかります。授業料だけでなく、総額でいくらかかるのかを把握しておくことが重要です。

- 総費用の把握: 月々の授業料のほかに、入塾金、教材費、テスト費、季節講習費(夏期・冬期など)、特別講座費、合宿費などがかかります。小学6年生の1年間で、総額100万円を超えることも珍しくありません。事前に年間の費用総額の目安を確認しましょう。

- 費用対効果: 単に安いという理由だけで選ぶのは避けましょう。安くても、お子さまに合わなかったり、サポートが不十分だったりしては意味がありません。合格実績やサポート体制などを総合的に判断し、ご家庭が納得できる費用対効果の塾を選ぶことが大切です。

これら9つのポイントを総合的に検討し、複数の塾を比較することで、お子さまとご家庭にとって最適な一校が必ず見つかるはずです。

【一目でわかる】中学受験の主要大手塾の比較表

数ある中学受験塾の中から、特に知名度と実績が高い主要大手5社(SAPIX、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミー、浜学園)の特徴を一覧表にまとめました。塾選びの第一歩として、それぞれの違いを大まかに把握するためにご活用ください。

| 項目 | SAPIX(サピックス) | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲田アカデミー | 浜学園 |

|---|---|---|---|---|---|

| 指導スタイル | 復習主義・対話式授業 | データ重視・グループ学習 | 予習主義・体系的学習 | 熱血指導・競争意識醸成 | 復習主義・講義形式 |

| カリキュラム | 思考力重視・スパイラル方式 | 「学ぶ楽しさ」重視・段階的 | 「予習シリーズ」中心 | 志望校別対策(NN)が強力 | 徹底した復習システム |

| 教材 | 授業ごとに配布(冊子形式) | オリジナル教材「本科教室」 | 「予習シリーズ」 | オリジナル教材「W-Basic」 | オリジナル教材・副教材多数 |

| クラス昇降 | 毎月 (マンスリーテスト) | 2ヶ月に1回程度 | 5週に1回程度 | 2ヶ月に1回程度 | 毎月 (公開学力テスト) |

| 得意な学校層 | 最難関校 (御三家など) | 中堅校〜上位校 | 上位校〜中堅校 | 早慶附属校・難関校 | 関西最難関校 (灘など) |

| 小6年間費用目安 | 約120万円〜 | 約90万円〜 | 約90万円〜 | 約110万円〜 | 約100万円〜 |

| 主な拠点 | 首都圏中心 | 全国 | 首都圏中心 (YTnetは全国) | 首都圏中心 | 関西中心 (首都圏にも展開) |

| 雰囲気 | 知的好奇心・競争 | アットホーム・協調性 | 真面目・コツコツ | 体育会系・エネルギッシュ | 厳しい・アカデミック |

※費用は学年や受講コース、校舎によって大きく異なります。あくまで一般的な目安としてご参照ください。詳細は各塾の公式サイトや校舎にてご確認ください。

この表は、各塾の大まかな傾向を示したものです。お子さまの性格や目標、ご家庭の方針によって、どの塾が最適かは異なります。この比較表を参考に、興味を持った塾については、次章の詳しい解説を読み進め、さらに体験授業や説明会に参加して、実際の雰囲気を確認することをおすすめします。

中学受験におすすめの大手塾5社を徹底比較

ここでは、前章の比較表で挙げた主要大手塾5社について、それぞれの特徴や向いている子どものタイプ、最新の合格実績、費用目安をさらに詳しく掘り下げて解説します。各塾の公式サイトなどの一次情報を基に、客観的な視点で比較していきます。

① SAPIX(サピックス)小学部

「最難関校を目指すならSAPIX」と言われるほど、圧倒的な合格実績を誇る中学受験塾のトップランナーです。

特徴

SAPIX最大の特徴は、「復習中心主義」と「思考力重視」の徹底にあります。授業では、講師との対話を通じて生徒の思考力を引き出す「対話式授業」が展開され、その場で初めて学ぶ内容について深く考えさせます。そして、家庭学習では授業内容を徹底的に復習し、知識を定着させます。教材は毎週授業ごとに配布されるプリント形式で、常に新鮮な気持ちで学習に取り組めるよう工夫されています。

また、毎月行われる「マンスリーテスト」の結果によって席順やクラスが変動するため、常に競争意識を持って学習に臨む環境が用意されています。この厳しい環境が、生徒たちのポテンシャルを最大限に引き出しています。

向いている子どものタイプ

- 競争心が強く、向上心が高い子: 毎月のクラス昇降をモチベーションに変え、上を目指して努力できる子に向いています。

- 知的好奇心が旺盛で、自分で考えるのが好きな子: なぜそうなるのかを突き詰めて考えることが得意な子は、SAPIXの授業を楽しめるでしょう。

- 精神的にタフで、自走できる子: 膨大な量の復習を、親が細かく管理しなくても自分で計画的に進められる力が必要です。

合格実績

最難関中学校への合格実績は他の追随を許しません。

2024年度の主な合格実績(SAPIX小学部全体)

- 開成中: 275名

- 麻布中: 199名

- 武蔵中: 70名

- 桜蔭中: 192名

- 女子学院中: 151名

- 雙葉中: 80名

(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

※上記は首都圏校舎の実績です。関西校舎の実績も別途公表されています。

年間費用の目安

大手塾の中でも最高水準の料金設定です。

- 小学6年生の年間費用目安:約120万円~150万円

- 内訳(概算):通常授業料、春期・夏期・冬期講習、志望校別特訓(SS特訓)、教材費、テスト費など。

- 特に小6の夏以降は、志望校別対策の「SS特訓」などのオプション講座が増え、費用負担が大きくなります。

② 日能研

「シカクいアタマをマルくする」のキャッチフレーズで知られ、全国に展開する最大手の一つです。

特徴

日能研の強みは、長年の歴史で培われた膨大な「データ」に基づいた指導です。全国最大級の受験者数を誇る「全国公開模試」のデータを詳細に分析し、生徒一人ひとりの強み・弱みを可視化。それに基づいた的確な学習アドバイスや進路指導を行います。カリキュラムは「ステージ制」を採用しており、スモールステップで着実に学力を伸ばしていくのが特徴です。「仲間と共に学ぶ」という協調性を重んじる風土があり、授業ではグループワークを取り入れるなど、生徒同士の学び合いを促進しています。

向いている子どものタイプ

- 仲間と協力しながら、楽しく学びたい子: 競争一辺倒ではなく、アットホームな雰囲気の中で学びたい子に合っています。

- コツコツと努力を積み重ねられる子: 段階的なカリキュラムに沿って、着実に学力を伸ばしていくスタイルが合っています。

- 幅広い選択肢の中から自分に合った学校を見つけたい子: 中堅校から上位校まで、豊富なデータに基づいた進路指導を受けたい場合に適しています。

合格実績

最難関校だけでなく、幅広い層の中学校に多くの合格者を輩出しています。

2024年度の主な合格実績(日能研全体)

- 開成中: 124名

- 麻布中: 119名

- 桜蔭中: 73名

- フェリス女学院中: 133名

- 栄光学園中: 102名

(参照:日能研 公式サイト)

※全国の教室の実績合計です。

年間費用の目安

大手塾の中では、比較的標準的な料金設定です。

- 小学6年生の年間費用目安:約90万円~110万円

- 内訳(概算):通常授業料、季節講習、各種テスト費、教材費など。

- 費用体系が分かりやすく、公式サイトにも詳細な料金が掲載されていることが多いのが特徴です。

③ 四谷大塚

中学受験のバイブルともいわれる教材「予習シリーズ」を開発した、歴史ある塾です。

特徴

四谷大塚の最大の特徴は、「予習主義」の学習サイクルです。その中心にあるのが、50年以上の歴史を持つ教材「予思い浮かべるシリーズ」。生徒はまず自宅でこの教材を使って予習し、基本的な知識をインプットします。そして塾の授業では、予習した内容の理解を深め、応用問題に挑戦します。このサイクルにより、計画的な学習習慣と自学自習の力が養われます。また、直営校舎だけでなく、「YTnet」というネットワークを通じて、全国の多くの提携塾が四谷大塚の教材とテストシステムを導入しているのも大きな特徴です。

向いている子どものタイプ

- 計画的に学習を進めるのが得意な子: 毎週の予習をきちんとこなせる、真面目でコツコツ型のタイプに最適です。

- 自分のペースで学習したい子: 自宅での予習が中心となるため、自分の理解度に合わせて学習時間を調整できます。

- 良質な教材で体系的に学びたい子: 長年の実績に裏打ちされた「予習シリーズ」という軸があるため、安心して学習を進められます。

合格実績

上位校から中堅校まで、バランスの取れた合格実績を誇ります。

2024年度の主な合格実績(四谷大塚直営校舎)

- 開成中: 91名

- 麻布中: 51名

- 桜蔭中: 44名

- 女子学院中: 61名

- 早稲田実業学校中等部: 52名

(参照:四谷大塚 公式サイト)

※YTnet提携塾の実績は含まれていません。

年間費用の目安

日能研と同様、大手塾の中では標準的な料金設定です。

- 小学6年生の年間費用目安:約90万円~110万円

- 内訳(概算):授業料、週例テスト費、組分けテスト費、季節講習費、教材費など。

- 「予習シリーズ」をはじめとする教材費が別途必要になります。

④ 早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」という教育理念を掲げ、熱血指導で知られる塾です。

特徴

早稲田アカデミーの代名詞は、講師陣による「熱血指導」と、生徒の競争心を煽る体育会系の雰囲気です。ハチマキを締めて授業に臨んだり、大きな声で挨拶したりと、エネルギッシュな環境で生徒のやる気を引き出します。特に有名なのが、小学6年生の後期から始まる「NN(何がなんでも)志望校別コース」です。各難関中学校の入試問題を徹底的に分析し、その学校に特化した対策を行うことで、驚異的な合格率を叩き出しています。講師が生徒一人ひとりを「ライバル」としてではなく、「パートナー」として全力でサポートする姿勢も特徴です。

向いている子どものタイプ

- お尻を叩かれないとやらない、受け身なタイプの子: 講師に力強く引っ張ってもらうことで、潜在能力が開花する可能性があります。

- 競争や活気のある雰囲気が好きな子: 周囲と競い合い、高め合う環境を楽しめる子に向いています。

- 特定の難関校に強い憧れがある子: 「NN志望校別コース」で、同じ目標を持つ仲間と集中して対策したい子に最適です。

合格実績

その名の通り、早稲田・慶應義塾の附属・系属校に圧倒的な強さを誇ります。

2024年度の主な合格実績(早稲田アカデミー全体)

- 早稲田中学校: 218名 (16年連続日本一)

- 慶應義塾普通部: 123名

- 開成中: 137名

- 麻布中: 83名

- 桜蔭中: 85名

(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)

年間費用の目安

SAPIXに次いで、高めの料金設定です。

- 小学6年生の年間費用目安:約110万円~140万円

- 内訳(概算):通常授業料、季節講習、NN志望校別コース、教材費、テスト費など。

- 特に「NN志行校別コース」は受講必須の雰囲気があり、費用を押し上げる要因となります。

⑤ 浜学園

関西を拠点とし、「灘中合格者数 日本一」の実績で全国に名を馳せる名門塾です。

特徴

浜学園は、SAPIXと同様の「復習主義」を採用していますが、そのシステムはより徹底されています。授業は講義形式で進み、生徒はまず内容の理解に集中します。そして、家庭学習→小テスト→復習テストというサイクルを毎週繰り返すことで、学習内容を完璧に定着させることを目指します。「常在戦場」を掲げ、毎月の公開学力テストの結果でクラスが変動する厳しい競争環境も特徴です。また、「講師は指導のプロであるべき」という考えから、年に一度、生徒による講師アンケートを実施し、一定の支持を得られない講師は教壇に立てないという厳しい制度を設けています。

向いている子どものタイプ

- 論理的思考力が高く、淡々と学習を進められる子: 講義形式の授業を集中して聞き、与えられた課題を計画的にこなせる子に向いています。

- 厳しい環境で自分を追い込み、実力を伸ばしたい子: 頻繁なクラス替えやランキングの公表といったプレッシャーを力に変えられる精神的な強さが必要です。

- 関西の最難関校を目指す子: 灘中をはじめとする関西の難関校を目指すのであれば、最適な環境と言えるでしょう。

合格実績

関西の最難関校、特に灘中学校への合格実績は圧倒的です。

2024年度の主な合格実績(浜学園全体)

- 灘中: 100名 (39年連続日本一)

- 甲陽学院中: 101名

- 神戸女学院中: 71名

- 東大寺学園中: 119名

- 開成中: 40名

(参照:浜学園 公式サイト)

年間費用の目安

関西の塾の中では高価格帯に位置します。

- 小学6年生の年間費用目安:約100万円~130万円

- 内訳(概算):通常授業料、春期・夏期・冬期講習、日曜志望校別特訓、教材費、テスト費など。

- 豊富な副教材や特別講座が用意されており、受講する講座数によって費用は変動します。

目的別におすすめの中学受験塾を紹介

大手塾以外にも、優れた特徴を持つ中学受験塾は数多く存在します。また、集団指導が合わないお子さまには、個別指導塾という選択肢もあります。ここでは、「大手塾以外の選択肢」と「個別指導」という2つの視点から、注目すべき塾を紹介します。

大手塾以外の選択肢も検討したい場合

大手塾にはない、独自の強みや教育理念を持つ塾も魅力的です。ここでは、首都圏を中心に高い評価を得ている4つの塾を紹介します。

グノーブル

SAPIXの元講師が設立した塾で、近年急速に合格実績を伸ばしています。SAPIXと同様に復習主義と対話式の授業スタイルを基本としながらも、より生徒一人ひとりへの目配りを重視した、きめ細やかな指導を特徴としています。教材はSAPIX以上に思考力を問う良質な問題が多いと評判で、知的好奇心の高い生徒から支持を集めています。最難関校を目指しつつも、SAPIXほどの大規模・競争環境は避けたいと考えるご家庭にとって、有力な選択肢となるでしょう。

希学園

浜学園の創設者が設立した塾で、関西と首都圏に校舎を展開しています。浜学園と同様に、復習を徹底する厳しい学習システムと、プロ意識の高い講師陣が特徴です。「スパルタ式」とも言われる厳しい指導で知られますが、それは生徒の力を最大限に引き出すための愛情の裏返しでもあります。宿題の量が非常に多く、家庭でのサポートも相当な覚悟が必要ですが、その分、最難関校への高い合格実績を誇ります。親子で中学受験にどっぷりと浸かり、とことん上を目指したいというご家庭に向いています。

市進学院

「めんどうみ合格主義」を掲げ、一人ひとりに寄り添う指導で定評のある塾です。大手塾の中では比較的小規模なクラス編成で、講師と生徒の距離が近いのが特徴です。授業は予習・復習の両方を取り入れたバランス型で、生徒が理解できるまで根気強く教える姿勢が保護者から高く評価されています。私立中学だけでなく、公立中高一貫校の受検対策にも力を入れているため、両方を視野に入れているご家庭にもおすすめです。

栄光ゼミナール

少人数制のグループ指導を基本とし、個別指導も組み合わせられる柔軟な指導体制が魅力です。「栄光の個別指導(i-cot)」という自立学習スペースが多くの校舎に併設されており、授業のない日でも集中して学習できる環境が整っています。私立・国立中高一貫校だけでなく、公立中高一貫校対策コースも充実しており、幅広いニーズに対応しています。大規模な塾の雰囲気が苦手で、自分のペースで学びたいお子さまに適しています。

個別指導で手厚いサポートを受けたい場合

集団指導の授業についていくのが難しい、特定の科目を集中的に強化したい、といった場合には、個別指導塾が有効です。

TOMAS(トーマス)

「完全1対1」の個別指導を特徴とする進学塾です。一般的な個別指導が講師1人に対して生徒2~3人であるのに対し、TOMASは授業中、講師を独占できる贅沢な環境です。まず志望校を決め、そこから逆算して合格までの個人別カリキュラムを作成します。集団塾の補習(フォロー)としての利用だけでなく、TOMASだけで難関校合格を目指すことも可能です。費用は高額になりますが、最高品質の個別指導を受けたい場合に最適な選択肢です。

東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、豊富な教育ノウハウが強みです。講師1人に対して生徒は最大2人まで。お子さまの性格や目標に合わせて、相性の良い講師を選べるのが大きな特徴です。学習プランも一人ひとりに合わせてオーダーメイドで作成し、きめ細やかな指導を行います。全国に多数の教室を展開しており、通いやすいのも魅力の一つです。

個別教室のトライ

「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした個別指導塾です。AIを活用した学力診断や、専任の教育プランナーによる学習管理など、科学的なアプローチを取り入れているのが特徴です。120万人以上の指導実績から生まれた独自の学習法で、効率的に成績を伸ばすことを目指します。苦手科目の克服から志望校対策まで、幅広いニーズに対応可能です。

中学受験塾の費用相場を解説

中学受験を決意した際に、保護者にとって最も気になることの一つが「費用」です。一体、塾にどのくらいの費用がかかるのか、事前に全体像を把握しておくことは、長期的な資金計画を立てる上で非常に重要です。

中学受験にかかる費用の内訳

塾の費用は、月々の授業料だけではありません。年間を通じて、さまざまな費用が発生します。主な内訳は以下の通りです。

| 費用の種類 | 内容と相場 |

|---|---|

| 入塾金 | 入塾時に一度だけ支払う費用。相場は2万円~5万円程度。兄弟割引やキャンペーンで免除される場合もあります。 |

| 授業料(月謝) | 毎月支払う基本料金。学年が上がるにつれて高くなります。小4で3~5万円、小5で4~6万円、小6で5~8万円程度が目安です。 |

| 季節講習費 | 春休み・夏休み・冬休みに行われる集中講座の費用。特に夏期講習は期間が長く、小6では20万円以上かかることも珍しくありません。 |

| 教材費・テスト費 | 年間で使用するテキスト代や、定期的に行われる模試・テストの受験料。年間で5万円~10万円程度かかることが多いです。 |

| その他諸経費 | 上記以外にも、志望校別特訓などの特別講座費、合宿費、塾の維持管理費、交通費、お弁当代などが発生します。 |

入塾金

ほとんどの塾で、入塾手続きの際に必要となります。一般的な相場は20,000円~50,000円です。ただし、塾によっては兄弟姉妹が在籍している場合に割引や免除が適用されたり、期間限定の入塾キャンペーンで無料になったりすることもあります。

授業料(月謝)

これが毎月の基本的な支出となります。授業料は、学年、受講科目数、週の授業時間数によって変動します。学年が上がるにつれて授業時間や内容の専門性が増すため、授業料も高くなるのが一般的です。

季節講習費(夏期・冬期など)

長期休暇中に行われる季節講習は、それまでの学習内容の総復習や、応用力・実践力の養成を目的としており、参加が必須とされることが多いです。特に小学6年生の夏期講習は、受験の天王山とも言われ、期間も長く費用も高額になります。大手塾の場合、15万円~25万円程度が相場です。

教材費・テスト費

塾指定のオリジナル教材や副教材の購入費用、そして学力到達度を測るための公開模試や組分けテストの受験費用です。これらは授業料とは別に請求されることが多く、年間を通して積み重なるとかなりの金額になります。

その他諸経費

見落としがちですが、様々な追加費用が発生します。小学6年生の後期になると、志望校の出題傾向に特化した「志望校別特訓(NN、SSなど)」が始まり、これが大きな支出となります。また、夏休みなどに行われる勉強合宿(任意参加の場合が多い)、日々の通塾にかかる交通費、夜食や弁当代なども考慮に入れておく必要があります。

【学年別】年間費用の目安

では、実際に年間でどれくらいの費用がかかるのでしょうか。塾やコースによって差はありますが、一般的な大手進学塾に通った場合の年間総額の目安は以下の通りです。

| 学年 | 年間費用の目安(総額) | 主な学習内容 |

|---|---|---|

| 小学4年生 | 約40万円 ~ 60万円 | 中学受験の基礎固め。学習習慣の確立。 |

| 小学5年生 | 約60万円 ~ 80万円 | 受験の主要単元をほぼ学習。学習内容が本格化。 |

| 小学6年生 | 約100万円 ~ 150万円 | 志望校対策が本格化。特別講座や講習が増加。 |

特に小学6年生になると、費用が大幅に増加することを覚悟しておく必要があります。これは、通常授業に加えて、前述の季節講習や志望校別特訓などの費用が加算されるためです。

塾の費用を安く抑える方法

高額になりがちな塾の費用ですが、工夫次第で負担を軽減することも可能です。

特待生制度を利用する

多くの塾では、成績優秀者を対象とした「特待生(スカラシップ)制度」を設けています。入塾テストや公開模試で基準以上の成績を収めることで、入塾金や授業料の全額または一部が免除されます。お子さまの学力に自信がある場合は、積極的にチャレンジしてみる価値があります。

兄弟姉妹割引を利用する

兄弟姉妹で同じ塾に通う場合、2人目以降の入塾金が免除されたり、月々の授業料が割引になったりする制度です。多くの塾で導入されているため、兄弟がいるご家庭は必ず確認しましょう。

不要な講座の受講を見直す

塾からは様々なオプション講座を勧められますが、全てを受講する必要はありません。お子さまの学力状況や志望校のレベルを冷静に分析し、本当に必要な講座だけを選択することが重要です。例えば、得意科目の特別講座は見送り、苦手科目の補強に絞る、といった判断が費用の抑制につながります。塾の先生とよく相談し、費用対効果を考えて講座を選択しましょう。

中学受験塾に関するよくある質問

中学受験を検討する保護者の方から寄せられる、代表的な質問にお答えします。

塾にはいつから通い始めるべき?

「いつから塾に通わせるか」は、多くのご家庭が悩むポイントです。結論から言うと、一概に「この時期がベスト」という正解はありませんが、一般的な傾向は存在します。

一般的には小学3年生の2月から

多くの大手中学受験塾では、新学年のカリキュラムが小学3年生の2月(新小学4年生)からスタートします。このタイミングで入塾するのが、最もスムーズに受験勉強を始められるスタンダードな時期とされています。中学受験で必要となる特殊な単元(つるかめ算など)の学習が始まり、基礎から体系的に学ぶことができます。周りの生徒も一斉にスタートするため、子どもも馴染みやすいというメリットがあります。

遅くとも小学5年生になるまでには始めたい

もし新小4のタイミングを逃したとしても、遅くとも小学5年生になるまでには入塾を検討することをおすすめします。小学5年生になると、受験で問われる主要な単元がほぼ出揃い、学習内容の難易度も一気に上がります。この段階で塾に入っていないと、すでに学習を終えている他の生徒に追いつくのが非常に大変になります。もちろん、小学5年生の途中や小学6年生から入塾して合格を勝ち取るケースもありますが、その場合は個別指導を併用するなど、かなりの努力と工夫が必要になることを覚悟しておくべきです。

集団指導と個別指導はどちらがいい?

これは「塾選びのポイント」でも触れましたが、子どもの性格や目的によって最適な形式は異なります。それぞれのメリット・デメリットを改めて整理します。

| 集団指導 | 個別指導 | |

|---|---|---|

| メリット | ・競争環境でモチベーションが上がる ・体系化されたカリキュラム ・自分の立ち位置を客観視できる ・費用が比較的安い |

・自分のペースで学べる ・苦手科目を集中的に克服できる ・質問しやすい ・志望校に特化した対策が可能 |

| デメリット | ・授業についていけない可能性がある ・質問しづらい場合がある ・自分のペースで進められない |

・競争相手がおらず緊張感に欠ける ・自分の学力を客観視しにくい ・費用が比較的高い |

集団指導のメリット・デメリット

集団指導の最大のメリットは、仲間と切磋琢磨できる環境です。ライバルの存在が良い刺激となり、学習意欲を高めます。また、確立されたカリキュラムと大規模な模試により、効率的に学習を進め、自分の実力を正確に把握できます。一方、授業は一定のペースで進むため、内気で質問できない子や、特定の単元でつまずいてしまった子は、取り残されてしまうリスクがあります。

個別指導のメリット・デメリット

個別指導の最大のメリットは、オーダーメイドの指導が受けられる点です。苦手な算数だけを徹底的に教えてもらう、志望校の過去問対策に特化するなど、柔軟な対応が可能です。講師との距離が近いため、すぐに質問して疑問を解消できます。一方で、競争環境がないため、本人のやる気次第で成果が大きく左右されます。また、一般的に集団指導より費用は高額になります。

おすすめは、両者の「いいとこ取り」をする併用です。基本は集団指導塾で全体のペースをつかみ、苦手科目や志望校対策の仕上げに個別指導を活用することで、学習効果を最大化できます。

大手塾と中小塾(個人塾)の違いは?

塾の規模によって、特徴は大きく異なります。どちらが良い・悪いではなく、ご家庭の方針やお子さまの性格に合う方を選ぶことが大切です。

- 大手塾: 強みは「情報量」と「システム」です。長年の実績に基づく膨大な入試データ、大規模模試による正確な偏差値、洗練されたカリキュラムと教材が魅力です。一方で、生徒数が多いため、一人ひとりへの対応は手薄になりがちで、指導がマニュアル的になる傾向があります。

- 中小塾(個人塾): 強みは「面倒見の良さ」と「柔軟性」です。生徒数が少ない分、講師の目が行き届きやすく、個別の質問や相談に親身に対応してくれます。アットホームな雰囲気で、子どもの性格に合わせた指導が期待できます。一方で、情報量やデータの面では大手に劣り、講師の質にばらつきがある可能性も考慮する必要があります。

塾の掛け持ちは効果がある?

特定の目的があれば、塾の掛け持ちは有効な戦略となり得ます。例えば、「普段は集団塾に通い、算数の苦手分野だけ個別指導で補強する」「志望校別対策が手厚い他塾の特別講座だけを受講する」といったケースです。

しかし、安易な掛け持ちには注意が必要です。最大のデメリットは、お子さまの負担増加です。移動時間や宿題が増え、消化不良を起こして共倒れになってしまう危険性があります。また、それぞれの塾の指導方針や解法が異なり、子どもが混乱してしまうこともあります。さらに、当然ながら費用負担も倍増します。

掛け持ちを検討する際は、まず現在通っている塾の先生に相談し、塾内で解決できる方法がないかを探るのが第一です。それでも必要だと判断した場合は、子どもの体力やスケジュールを十分に考慮し、目的を明確にした上で、最小限の負担で済むように計画することが重要です。

まとめ

中学受験における塾選びは、お子さまの未来を左右するだけでなく、ご家庭全体で乗り越える長い道のりのスタートラインを決める、非常に重要な選択です。本記事では、塾選びで失敗しないための9つのポイントから、SAPIX、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミー、浜学園といった大手5社の徹底比較、さらには目的別の塾の選び方や費用、よくある質問まで、網羅的に解説してきました。

改めて、塾選びで最も大切なことを確認しましょう。

- 子どもの性格と学力に合っているか: 競争環境で伸びるタイプか、マイペースでじっくり取り組むタイプか。お子さまの特性を客観的に見極めることが不可欠です。

- ご家庭の教育方針やライフスタイルと合っているか: 塾に求めるサポート体制、保護者の関与の度合い、そして費用面など、ご家庭として納得できる選択をすることが、親子で受験を乗り切るための鍵となります。

- 情報収集と「体験」を怠らないこと: パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、必ず複数の塾の説明会や体験授業に参加しましょう。実際の授業の雰囲気、講師の教え方、通っている生徒の様子などを、お子さま自身の目で見て、肌で感じることが何よりも重要です。

合格実績や評判も大切な指標ですが、それ以上に「この塾なら、うちの子は楽しく通い続けられそうだ」「この先生になら、安心して子どもを預けられる」と、親子で心から思えるかどうかが、最終的な決め手となります。

中学受験は、決して楽な道のりではありません。しかし、お子さまに合った最高のパートナー(塾)を見つけることができれば、その道のりは学力向上だけでなく、精神的な成長にもつながる、かけがえのない経験となるはずです。

この記事が、皆さまの後悔のない塾選びの一助となることを心から願っています。さあ、まずは気になる塾の資料請求や、説明会の予約から始めてみましょう。