中学受験といえば、大手進学塾に通うのが当たり前という風潮があります。しかし、様々な理由から「塾なし」で中学受験に挑む家庭も少なくありません。経済的な負担、子どもの性格、家庭の教育方針など、その背景は多岐にわたります。

「本当に塾に行かずに合格できるのだろうか?」「何から手をつければいいのか分からない」といった不安や疑問を抱える保護者の方も多いでしょう。

結論から言えば、塾なしでの中学受験は可能です。しかし、それは決して簡単な道のりではなく、親子双方の強い意志、正しい戦略、そして並々ならぬ努力が求められます。塾が提供してくれるカリキュラム、教材、情報、そして学習環境のすべてを家庭で代替する必要があるからです。

この記事では、塾なしで中学受験に挑むことを検討しているご家庭に向けて、その可能性、メリット・デメリット、成功させるための具体的なステップ、そして親が果たすべき役割について、網羅的かつ詳細に解説します。この記事を読めば、塾なし受験の全体像を掴み、ご家庭の方針と子どもの特性に合った最適な選択をするための判断材料を得られるはずです。

目次

塾なしでの中学受験は可能か

中学受験を考える多くの家庭が最初に直面する問い、それは「塾に通わせるべきか、否か」です。特に「塾なし」という選択肢は、本当に現実的なのか、不安に感じる方が多いのではないでしょうか。ここでは、塾なしで受験に挑む家庭の現状や、この選択肢が現実的であるための条件について掘り下げていきます。

塾なしで受験する家庭の割合

まず、実際にどれくらいの家庭が塾なしで中学受験に臨んでいるのでしょうか。公的な統計データとして「中学受験生のうち、塾に通っていない生徒の割合」を正確に示すものを見つけるのは困難です。しかし、文部科学省が実施している「子供の学習費調査」から、その一端を垣間見ることができます。

令和3年度の調査によると、公立小学校に通う児童のうち、小学4年生で34.9%、小学5年生で43.5%、小学6年生で52.1%が何らかの「補助学習費(家庭内学習費、家庭教師費、学習塾費など)」を支出しています。このうち「学習塾費」を支出している割合は、小学4年生で25.4%、5年生で32.6%、6年生で40.0%となっています。つまり、学年が上がるにつれて塾に通う子どもの割合は増えていきますが、小学6年生でも約6割の児童は学習塾費を支出していないという見方もできます。

もちろん、このデータは中学受験をしない児童も多数含んでいるため、中学受験生に限定すれば、通塾率は格段に高くなることが予想されます。一般的に、中学受験をする子どもの8割から9割は塾に通っていると言われることもあります。

しかし、これは裏を返せば、少数ではあるものの、塾に通わずに中学受験に挑戦し、合格を勝ち取っている家庭が確実に存在することを示唆しています。彼らは決して例外的な存在ではなく、明確な意図と戦略をもって「塾なし」という道を選んでいるのです。

(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

結論:可能だが親子双方に相応の覚悟が必要

改めて結論を述べると、塾なしでの中学受験は十分に可能です。ただし、それにはいくつかの重要な条件と、親子双方の相当な覚悟が伴います。これは「塾に行かなくても何とかなる」という安易な考えで乗り切れるものでは決してありません。

塾に通う場合、塾が長年のノウハウを基に構築した、いわば「合格への最短ルート」に乗ることができます。志望校合格から逆算されたカリキュラム、選び抜かれた教材、最新の入試情報、切磋琢磨できるライバルの存在、そして専門家である講師陣からの指導。これらすべてがパッケージとして提供されます。

塾なしで受験するということは、これらすべてを家庭で準備し、実行することを意味します。具体的には、以下のような役割を親が中心となって担う必要があります。

- カリキュラムの設計者:志望校の出題範囲と傾向を分析し、小学校卒業までの学習内容を網羅する年間・月間・週間の学習計画を立てる。

- 教材の選定者:無数にある市販の教材の中から、子どもの学力レベルや志望校の傾向に合った最適なものを選び抜く。

- 進捗管理者(マネージャー):計画通りに学習が進んでいるかを日々チェックし、遅れがあれば計画を修正する。子どものモチベーションを維持し、時には励まし、時には厳しく指導する。

- 質問対応者(ティーチャー):子どもが分からない問題に直面した際、その質問に答え、理解できるまで丁寧に解説する。親自身にも相応の学力が求められます。

- 情報分析官(アナリスト):学校説明会やWebサイト、書籍などから最新の入試情報を収集・分析し、併願校戦略などを立てる。

- 精神的な支柱(カウンセラー):受験のプレッシャーに悩む子どもに寄り添い、精神的な安定を保つサポートをする。

このように、親は単なる監督者ではなく、戦略家であり、教師であり、マネージャーでもあるという、極めて多岐にわたる役割をこなさなければなりません。また、子ども自身にも、親のサポートを素直に受け入れ、自律的に学習に取り組む姿勢が不可欠です。これらの覚悟なくして、塾なしでの合格は難しいと言わざるを得ません。

なぜ塾なしでの受験を選ぶのか

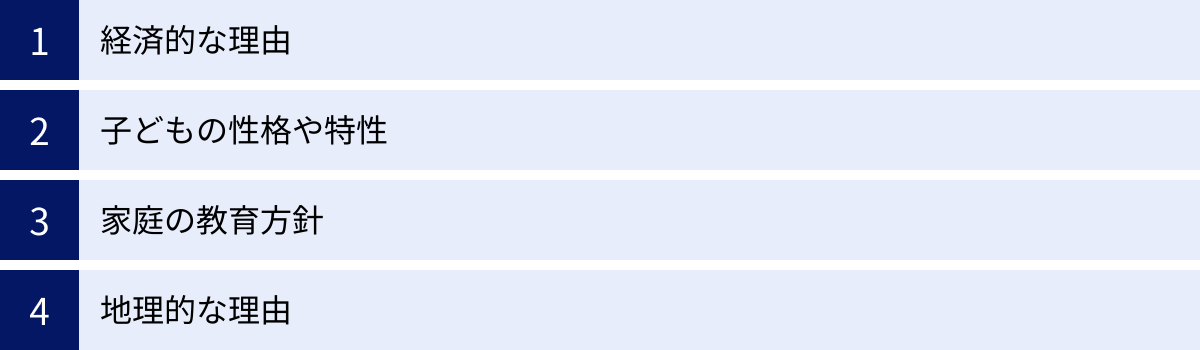

では、これほどの困難が予想されるにもかかわらず、なぜ「塾なし」という選択をする家庭があるのでしょうか。その理由は一つではなく、いくつかの動機が複合的に絡み合っています。

- 経済的な理由:最も大きな理由の一つです。大手進学塾に小学校高学年の3年間通わせると、総額で200万円から300万円以上の費用がかかることもあります。この負担を避けたいと考える家庭は少なくありません。

- 子どもの性格や特性:集団指導のペースについていけない、大勢の前で質問するのが苦手、自分のペースでじっくり考えたい、といった子どもの場合、塾の環境が合わないことがあります。家庭学習の方が、その子の特性を最大限に活かせると判断するケースです。

- 家庭の教育方針:早期からの過度な競争環境に子どもを置きたくない、受験勉強だけでなく他の習い事や家族との時間も大切にしたい、という教育方針を持つ家庭です。自分たちのペースで受験に取り組むことを重視します。

- 地理的な理由:近くに通える進学塾がない、あるいは送迎の負担が大きいといった物理的な制約から、塾なしを選択せざるを得ない場合もあります。

これらの理由から、多くの家庭が「塾なし」という挑戦的な道を選んでいます。それは決して消極的な選択ではなく、家庭ごとの価値観や状況に基づいた、積極的な戦略なのです。次の章では、この選択がもたらす具体的なメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

塾なしで中学受験をする4つのメリット

塾に通わずに中学受験に挑むことは、多くの困難を伴いますが、それを上回るほどの魅力的なメリットも存在します。塾という既存のレールから外れることで得られる自由度や、家庭ならではの強みを活かせる点が、多くの親子を惹きつけています。ここでは、塾なし中学受験がもたらす4つの大きなメリットについて、具体的に解説していきます。

① 費用を大幅に抑えられる

塾なし受験を選択する最大の動機ともいえるのが、経済的な負担の大幅な軽減です。中学受験における塾の費用は、多くの家庭にとって決して軽いものではありません。

一般的に、大手進学塾に小学4年生から通い始めた場合、3年間のトータルコストは200万円〜300万円以上に達することも珍しくありません。学年ごとの費用の目安を見てみましょう。

| 学年 | 年間費用の目安(通常授業+季節講習+模試・教材費など) |

|---|---|

| 小学4年生 | 40万円~60万円 |

| 小学5年生 | 60万円~80万円 |

| 小学6年生 | 100万円~150万円以上(志望校別特訓などを含む) |

これらはあくまで目安であり、最難関校を目指すコースや個別指導などを追加すれば、費用はさらに膨らみます。

一方、塾なしで受験する場合、主な費用は以下のものに限られます。

- 教材費:市販の問題集や参考書、過去問などを購入する費用です。年間で数万円程度に収まることがほとんどです。

- 模試代:客観的な学力を測るために必須の模試ですが、1回あたり5,000円~7,000円程度。年間で5〜6回受けたとしても、3万円〜5万円程度です。

- 通信教育やオンライン教材費(利用する場合):後述する学習サービスを利用する場合でも、月額数千円から2万円程度で、塾に比べれば格段に安価です。

仮に、教材費に年間5万円、模試代に年間4万円を使ったとしても、年間の総費用は10万円以下に抑えることが可能です。塾に通う場合と比較して、3年間で数百万円単位の費用を節約できる計算になります。この浮いた費用を、子どもの他の教育費や、家族旅行などの体験に充てることもできます。この経済的なメリットは、塾なし受験を検討する上で非常に大きな魅力と言えるでしょう。

② 子どものペースで学習を進められる

塾のカリキュラムは、多くの生徒を平均的に引き上げるために非常によく練られていますが、その反面、画一的にならざるを得ないという側面も持っています。全ての子供が同じスピードで理解できるわけではありません。

塾なし受験の大きなメリットは、完全に子どもの理解度やペースに合わせて学習計画をカスタマイズできる点にあります。

- 得意分野は先取り学習:算数が得意な子であれば、どんどん先の単元に進んだり、より難易度の高い問題に挑戦したりできます。塾の授業を待つ必要はありません。

- 苦手分野は徹底的に反復:理科の特定分野が苦手な場合、その単元に1週間、あるいは1ヶ月という時間をかけて、基礎の基礎からじっくりと復習できます。塾では次の単元に進んでしまうため、苦手が放置されがちですが、家庭学習なら完全な克服が可能です。

- 柔軟なスケジュール調整:子どもの集中力が高い午前中に重要科目を配置したり、体調が優れない日は学習量を減らして休憩を優先したりと、日々のコンディションに合わせた柔軟な対応ができます。塾のように決まった曜日・時間に縛られることがありません。

このようなオーダーメイドの学習は、「分からないまま次に進む」という状態を防ぎ、着実な学力向上に繋がります。また、塾の宿題に追われることなく、一つひとつの課題に丁寧に取り組む時間が確保できるため、学習の質そのものを高める効果も期待できます。子どもが「自分の力で理解できた」という成功体験を積み重ねることは、学習への主体性を育む上でも非常に重要です。

③ 親子のコミュニケーションが増える

中学受験は、子どもにとって大きな挑戦であり、精神的なプレッシャーも相当なものです。塾に通っていると、学習の進捗や子どもの悩みは、塾の先生を介して間接的に伝わってくることが多くなりがちです。

その点、塾なし受験では、親が学習の最も身近な伴走者となります。これは親にとって大きな負担であると同時に、かけがえのないメリットにもなり得ます。

- 学習内容を通じた対話:「今日はどんなことを学んだの?」「この問題、どうやって解いたか教えてくれる?」といった日常的な会話が、自然と生まれます。これにより、親は子どもの思考プロセスや理解度を直接把握できます。

- 精神的な変化の早期察知:毎日一緒に勉強しているからこそ、「最近、集中力が落ちているな」「この単元でつまずいているようだ」といった子どもの小さな変化に気づきやすくなります。スランプの兆候を早期に捉え、励ましたり、計画を見直したりといった適切なサポートが可能です。

- 共通の目標に向かう一体感:「志望校合格」という大きな目標に向かって、親子が二人三脚で努力する経験は、家族の絆を深める貴重な機会となります。困難を共に乗り越えた経験は、受験が終わった後も、親子の信頼関係の礎となるでしょう。

もちろん、常に良好な関係でいられるとは限りません。意見がぶつかったり、親が感情的になってしまったりすることもあるでしょう。しかし、それも含めて、濃密な時間を共有し、真剣に向き合う経験そのものが、子どもの成長にとって大きな財産となり得ます。

④ 自由な時間が増え他の習い事と両立しやすい

塾通いは、想像以上に時間を拘束されます。週に2〜3回、夕方から夜にかけて授業があり、さらに週末にはテストや特別講座が組まれることも少なくありません。また、塾への往復時間も考慮に入れる必要があります。

塾なし受験を選択すると、これらの時間がすべて自由に使えるようになります。これは、受験勉強以外の活動との両立を可能にするという大きなメリットに繋がります。

- 習い事の継続:小学生時代は、子どもの興味や才能を伸ばす大切な時期です。ピアノ、水泳、サッカー、バレエなど、子どもが情熱を注いでいる習い事を、受験を理由に諦めずに続けやすくなります。これらの活動は、良い気分転換になるだけでなく、集中力や忍耐力を養う上でも役立ちます。

- 十分な睡眠時間の確保:夜遅くまでの塾や大量の宿題に追われる生活は、子どもの睡眠時間を削りがちです。家庭学習であれば、夜は早く寝て朝早く起きる「朝型学習」に切り替えるなど、生活リズムをコントロールしやすくなります。健全な成長と学習効率の維持には、十分な睡眠が不可欠です。

- 家族との時間や体験活動:週末に家族で出かけたり、読書や博物館巡りなど、机上の勉強だけでは得られない多様な体験をしたりする時間を確保できます。これらの経験は、子どもの視野を広げ、思考力を深める上で、受験勉強と同じくらい価値のあるものです。

このように、塾なし受験は、時間的な余裕を生み出し、子どもの全面的な成長をサポートするという側面を持っています。受験一色にならず、小学生らしい生活とのバランスを取りたいと考える家庭にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

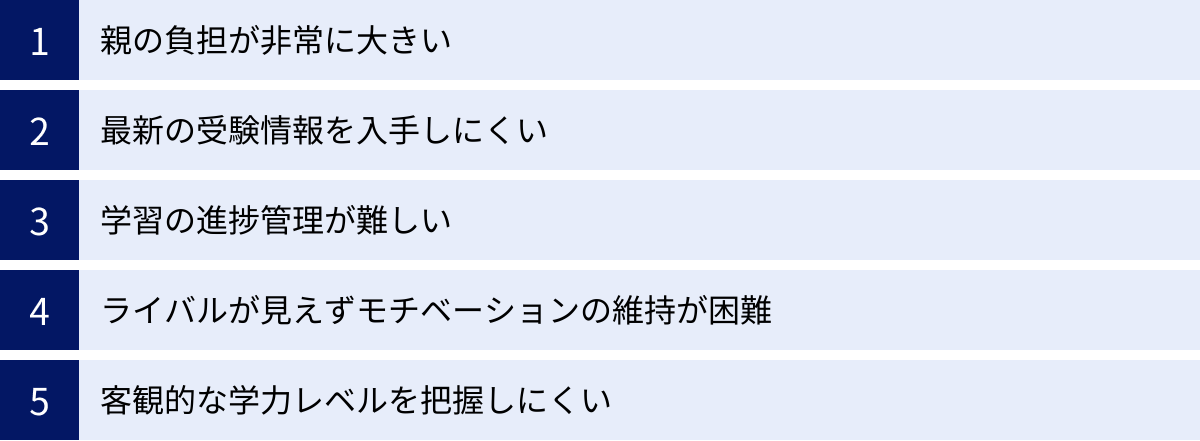

知っておくべき塾なし中学受験の5つのデメリット

塾なしでの中学受験は、費用面や自由度の高さなど多くのメリットがある一方で、それを上回る可能性のある厳しい現実、つまりデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に正しく理解し、対策を講じられるかどうかが、塾なし受験の成否を大きく左右します。ここでは、必ず知っておくべき5つのデメリットについて、具体的に解説します。

① 親の負担が非常に大きい

これが塾なし受験における最大のデメリットであり、最も高いハードルと言っても過言ではありません。前述の通り、塾が提供しているサービスをすべて家庭で、主に親が担うことになるため、その負担は精神的・時間的・肉体的に極めて大きいものになります。

- 学習計画の立案と管理:志望校の入試日から逆算し、4教科(あるいは2教科)の膨大な学習範囲を、いつまでに、何を、どれくらいやるのか、という緻密な年間・月間・週間の計画を立てる必要があります。一度立てて終わりではなく、子どもの進捗や模試の結果に応じて、常に見直しと修正が求められます。

- 教材選定と準備:数多くある市販の参考書や問題集の中から、子どものレベルと志望校の傾向に合った最適な組み合わせを見つけ出さなければなりません。解説が丁寧か、網羅性はあるか、レベルは適切かなど、選定には専門的な知見が求められます。

- 質問への対応:子どもが学習でつまずいた際、「わからない」という問いに答えなければなりません。特に算数の特殊算(つるかめ算、旅人算など)や、理科・社会の込み入った問題など、中学受験特有の難問に対応するには、親自身にも高い学力と、それを分かりやすく説明する指導力が必要です。親が解けない、説明できないという状況は頻繁に起こり得ます。

- モチベーションの維持:塾にいれば、先生からの激励や友人との競争がモチベーションに繋がりますが、家庭では親がその役割を担います。やる気の出ない子どもを励まし、時には厳しく接し、常に前向きな学習姿勢を保たせるのは、非常に根気のいる仕事です。

- 時間的な拘束:これらのタスクは、膨大な時間を必要とします。共働きの家庭であれば、平日の夜や週末の時間の多くを受験サポートに費やすことになります。親自身の趣味や休息の時間が大幅に犠牲になる覚悟が必要です。

この「親の負担」という一点だけでも、塾なし受験を断念する十分な理由になり得るほど、その負荷は大きいということを最初に理解しておく必要があります。

② 最新の受験情報を入手しにくい

大手進学塾の強みの一つは、その圧倒的な情報力です。長年の実績と多くの卒業生ネットワーク、各中学校との連携を通じて、塾は常に最新かつ質の高い受験情報を保有しています。

塾なしの場合、これらの情報を自力で収集しなければならず、情報格差が生じやすいというデメリットがあります。

- 入試傾向の変化:各中学校の入試問題は、毎年少しずつ傾向が変化します。出題形式の変更、重視される単元の変化、新傾向の問題など、塾はこれらの情報をいち早くキャッチし、対策講座などに反映させます。個人でこれらの変化を正確に分析するのは非常に困難です。

- 学校別の詳細情報:偏差値だけでは分からない、各学校の校風、教育方針、進学実績、部活動の様子、通っている生徒の雰囲気といった「生の情報」は、塾が開催する保護者会や面談などで得られることが多いです。

- 併願校戦略:子どもの学力レベルや性格、入試日程、問題の相性などを総合的に考慮した最適な併願パターンを提案してもらえるのも、塾の大きなメリットです。個人で戦略を立てる場合、情報不足からミスマッチな併願をしてしまうリスクがあります。

- 非公開の情報:時には、塾内生限定で伝えられる繰り上げ合格の状況や、面接で重視されるポイントといった、表には出にくい情報も存在します。

もちろん、現在はインターネットや学校説明会、市販の書籍などで多くの情報を得られます。しかし、情報の取捨選択や信憑性の判断が難しく、体系化された質の高い情報を得るには、塾に大きなアドバンテージがあるのが現実です。

③ 学習の進捗管理が難しい

塾では、カリキュラムという明確な地図があり、定期的(毎週・毎月)なテストで現在地を確認しながら、ゴール(入試)に向かって進んでいきます。学習が遅れていれば、補習などでフォローアップする体制も整っています。

一方、家庭学習では、この進捗管理が非常に難しくなります。

- 客観的なペースの判断が困難:自分たちで立てた計画が、果たして適切なペースなのか(速すぎないか、遅すぎないか)を客観的に判断する基準がありません。「順調に進んでいる」と思っていても、実は全体のペースから大きく遅れてしまっている可能性があります。

- 理解度の見極めの甘さ:子どもが「分かった」と言っても、本当に本質から理解しているのか、それともただ答えを覚えただけなのかを見極めるのは、プロの教師でも難しい作業です。親が判断する場合、どうしても評価が甘くなりがちで、実は理解が不十分なまま次の単元に進んでしまう「隠れ苦手」が蓄積されるリスクがあります。

- 計画の遅延と形骸化:一度立てた計画も、日々の様々な事情で遅れが生じるのは当然です。しかし、その遅れを取り戻すための具体的な方策を立て、実行するのは容易ではありません。結果として、計画そのものが形骸化し、場当たり的な学習に陥ってしまう危険性があります。

塾という強制力のあるペースメーカーがない分、家庭での学習管理には、親の強い意志と客観的な視点が不可欠です。

④ ライバルが見えずモチベーションの維持が困難

一人で机に向かう家庭学習は、静かで集中できる環境である一方、孤独な戦いになりがちです。特に、思春期に差し掛かる子どもにとって、ライバルの存在は大きな刺激となります。

- 競争心の欠如:塾には、自分よりできる子、同じくらいの成績で競い合っている子など、多くのライバルがいます。「あの子に勝ちたい」「クラス順位を上げたい」という気持ちが、勉強の大きな原動力になります。家庭学習では、この競争環境がありません。

- 「自分だけが大変」という孤立感:難しい問題に直面した時や、成績が伸び悩んだ時、塾にいれば同じように頑張っている仲間がいます。しかし、家庭学習では「こんなに大変な思いをしているのは自分だけではないか」という孤立感を抱きやすく、精神的に不安定になることがあります。

- 学習意欲の低下:周囲からの刺激がないため、学習が単調になり、マンネリ化しやすくなります。特に、親から言われて「やらされている」という感覚が強くなると、モチベーションは一気に低下します。

このデメリットを補うためには、後述する公開模試を定期的に活用し、全国のライバルの中での自分の立ち位置を意識させたり、親が上手に声かけをしてやる気を引き出したりする工夫が不可欠です。

⑤ 客観的な学力レベルを把握しにくい

これは、進捗管理の難しさやライバルの不在とも関連しますが、「現時点での子どもの学力が、受験生全体の中でどの位置にあるのか」を客観的に把握しにくいという、非常に大きなデメリットです。

塾では、週テスト、マンスリーテスト、組分けテストなど、頻繁に実力測定の機会があります。これにより、子どもも親も、常に自分の立ち位置(偏差値、順位)を把握し、得意・不得意分野を正確に分析できます。

塾なしの場合、この定点観測の機会がありません。家庭で市販の問題集を解いて、たとえ100点が取れたとしても、それが実際の入試で通用するレベルなのか、他の受験生と比較してどうなのかは全く分かりません。

この問題を解決する唯一の手段が、大手塾などが実施する「公開模試」を定期的に受験することです。模試は、塾なし受験生にとって、学習のペースメーカーであり、実力を測る唯一の客観的な物差しです。しかし、模試は多くても月に1〜2回程度。塾内テストのような高頻度での実力チェックはできません。そのため、日々の学習が正しい方向に向かっているかどうかの確信を得にくく、常に手探りの状態で進まなければならないという不安がつきまといます。

これらのデメリットを乗り越える具体的な対策を講じなければ、塾なしでの中学受験成功はおぼつかない、ということを肝に銘じておく必要があります。

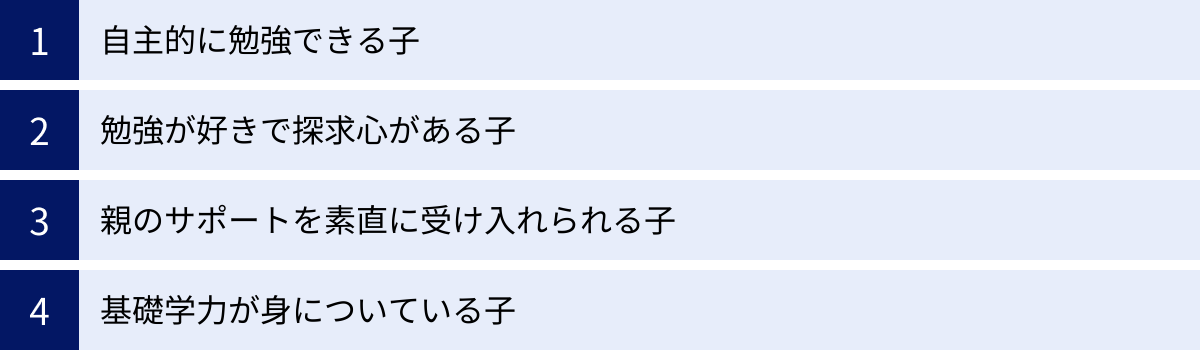

塾なし中学受験に向いている子どもの特徴

塾なしで中学受験を成功させるためには、親のサポート体制はもちろんのこと、子ども自身の資質や特性が非常に重要な要素となります。すべての子供が塾なし受験に適しているわけではありません。ここでは、どのような特徴を持つ子どもが塾なしでの挑戦に向いているのか、具体的なポイントを挙げて解説します。ご家庭のお子さんがこれらの特徴に当てはまるか、冷静に判断する材料にしてください。

自主的に勉強できる子

塾なし受験がうまくいくかどうかの最も重要な鍵を握るのが、子どもの「自主性」です。塾という強制力がなく、常に親が見ていられるわけではない環境下で、自ら学習を進める力が求められます。

- 自己管理能力がある:親に「勉強しなさい」と細かく言われなくても、自分で時間を決めて机に向かう習慣が身についている子。ゲームやテレビなどの誘惑に打ち勝ち、やるべきことを優先できる自制心を持っていることが理想です。

- 計画性がある:自分で「今日はここまでやろう」「今週中にこの問題集を終わらせよう」といった短期的な目標を立て、それを実行しようと努力できる子。親が立てた大きな計画を、自分なりに日々のタスクに落とし込める力があるとなお良いでしょう。

- 学習習慣が確立している:低学年のうちから、学校の宿題以外にも家庭学習の習慣が自然と身についている場合、受験勉強へもスムーズに移行しやすくなります。勉強することが「特別なこと」ではなく、「当たり前のこと」として生活に組み込まれている状態が理想です。

逆に、親が常に横についていないと勉強を始めない、すぐに他のことに気を取られてしまう、といったタイプの子どもの場合、親の負担が極めて大きくなり、塾なしでの挑戦はかなり厳しいものになるでしょう。自主性は、塾なし受験におけるエンジンのようなものです。

勉強が好きで探求心がある子

中学受験の学習内容は、学校の授業とは比べ物にならないほど広く、深いものです。単なる暗記だけでは太刀打ちできず、物事の本質を理解しようとする姿勢が求められます。

- 知的好奇心が旺盛:「なぜそうなるのだろう?」と疑問を持ち、図鑑や本で自分で調べたり、親に質問したりすることが好きな子。このような探求心は、特に理科や社会の学習において大きな強みとなります。

- 「わかる」ことに喜びを感じる:難しい問題が解けたときや、知らなかったことを学んだときに、純粋な喜びや達成感を感じられる子。この「知的な満足感」が、次の学習への強力なモチベーションとなります。

- 粘り強く考えられる:すぐに答えを求めるのではなく、一つの問題に対してじっくりと時間をかけて、色々な角度からアプローチしようと試みることができる子。この粘り強さが、思考力を問う難問を解く上で不可欠です。

勉強を「やらされる苦行」と捉えている子にとって、家庭での長時間の学習は拷問に等しくなります。一方で、勉強そのものを一種の知的ゲームのように楽しめる子であれば、塾なしの環境は、自分の興味をとことん追求できる最高の遊び場になり得ます。

親のサポートを素直に受け入れられる子

塾なし受験は、親子二人三脚のプロジェクトです。親がコーチ役となり、子どもがプレイヤーとなります。このチームがうまく機能するためには、親子間の良好な信頼関係が欠かせません。

- 親のアドバイスに耳を傾けられる:親が「この問題集をやってみよう」「こういう計画で進めよう」と提案した際に、反発するのではなく、まずは素直に受け入れて試してみる姿勢がある子。もちろん、自分の意見を言うことも大切ですが、ベースとして親への信頼感があることが重要です。

- 分からないことを正直に言える:「これが分からない」「ここを教えてほしい」と、自分の弱さやできないことを素直に親に伝えられること。見栄を張ったり、分からないことを隠したりすると、学習の穴がどんどん大きくなってしまいます。

- 反抗期が穏やか:思春期に差し掛かり、親への反発が強くなるのは自然な成長過程です。しかし、その度合いがあまりに強いと、学習に関する指示やアドバイスがすべて「干渉」や「口出し」と受け取られ、親子喧D4が絶えなくなります。比較的、親子関係が穏やかで、対話が成立する状態であることが望ましいです。

親のサポートを前向きな力に変えられるかどうかは、塾なし受験の成否を分ける重要なポイントです。日頃から親子のコミュニケーションが円滑で、子どもが親を「信頼できるパートナー」と認識していることが、大きなアドバンテージになります。

基礎学力が身についている子

中学受験の学習は、小学校で習う学習内容という土台の上に成り立っています。この土台がぐらついている状態で、塾なしで応用的な内容を積み上げていくのは非常に困難です。

- 学校の授業を完全に理解している:学校のテストでは、常に高得点を取れていることが大前提です。特に、計算力、漢字力、読解力といった、すべての教科の基礎となる力がしっかりと身についている必要があります。

- 学習の「穴」が少ない:特定の単元に極端な苦手意識がないこと。もし苦手があったとしても、自分で克服しようとする意欲があることが重要です。

- 読書習慣がある:日頃から読書に親しんでいる子は、国語の読解力はもちろん、文章を読む集中力や語彙力が自然と身についています。これは、すべての教科の問題文を正確に読み解く力に直結します。

小学校の学習内容につまずきが見られる場合は、まずその基礎固めを最優先すべきです。基礎学力が盤石であれば、市販の参考書や問題集を使った自学自習でも、スムーズにレベルアップしていくことが可能です。

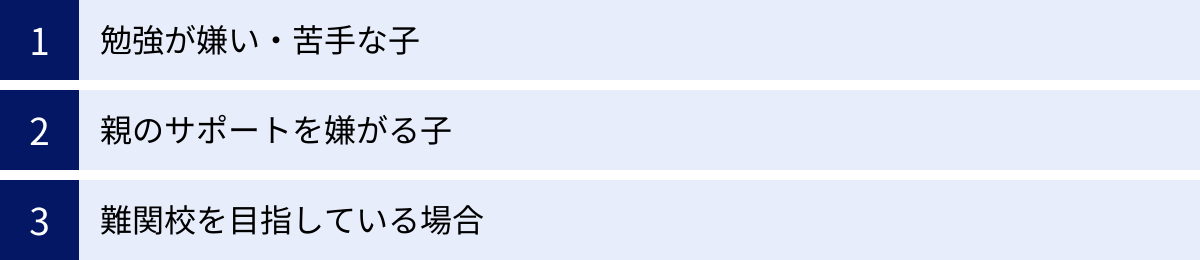

塾なし中学受験が難しいかもしれない子どもの特徴

一方で、塾なしという学習スタイルが、すべての子どもにとって最適解とは限りません。子どもの性格や状況によっては、塾という環境の方が、むしろ能力を伸ばしやすいケースも多々あります。ここでは、塾なしでの中学受験が難しいかもしれない子どもの特徴を3つ挙げます。もしお子さんにこれらの傾向が見られる場合、無理に塾なしに固執せず、塾の利用や他の選択肢を柔軟に検討することをお勧めします。

勉強が嫌い・苦手な子

塾なし受験を成功させるには、子ども自身の内発的なモチベーションが不可欠です。しかし、そもそも勉強に対して強い苦手意識や嫌悪感を抱いている場合、家庭学習は非常に困難な道のりとなります。

- 学習へのアレルギー反応:「勉強」という言葉を聞くだけで嫌な顔をする、机に向かうことを極端に嫌がるなど、学習行為そのものに強い拒否反応を示す子。このような状態で親が無理に勉強させようとすると、親子関係が悪化するだけでなく、子どもの自己肯定感を著しく損なう危険性があります。

- 集中力が続かない:勉強を始めてもすぐに他のことに気を取られたり、ぼーっとしてしまったりして、5分、10分と集中力が持続しない子。塾であれば、授業のペースや周りの生徒の目といった適度な緊張感が集中力を引き出すきっかけになることもありますが、家庭ではその維持が困難です。

- 成功体験の不足:これまで勉強で褒められたり、テストで良い点を取って嬉しいと感じたりした経験が少ないため、「やればできる」という感覚を持てていない子。親がいくら励ましても、本人が成功のイメージを持てなければ、努力を続けるのは難しいでしょう。

このようなタイプの子どもの場合、親が「先生役」を兼ねることは、感情的な対立を生みやすく、逆効果になりがちです。むしろ、家庭を安心できる休息の場とし、勉強は塾の先生といった第三者に任せる方が、子どもの精神的負担を軽減し、結果的に学習効果が上がる可能性があります。

親のサポートを嫌がる子

塾なし受験は親子二人三脚が基本ですが、その関係性がうまく築けない場合、プロジェクトは頓挫してしまいます。特に、思春期に入り、子どもの自立心が高まってくると、親の関与を「干渉」と感じ、強く反発することがあります。

- 親からの指示に反発する:いわゆる「反抗期」が強く出ており、親が学習計画や勉強方法についてアドバイスをしても、「うるさい」「自分でやるから放っておいて」と聞く耳を持たない状態。善意からのサポートが、すべて親子喧G4の原因になってしまいます。

- 親に弱みを見せたくない:プライドが高く、親に「わからない」と質問したり、できない部分を見せたりすることに抵抗がある子。これにより、分からない問題を放置してしまい、学習の穴がどんどん大きくなるリスクがあります。

- 過干渉による関係悪化:良かれと思って親が細かく口を出しすぎた結果、子どもが心を閉ざしてしまっているケース。一度こじれてしまった親子関係を、受験勉強を通じて修復するのは至難の業です。

子どもが親を「管理・束縛する存在」ではなく「信頼できるサポーター」と認識できていない場合、塾なしでの挑戦は極めて困難です。この場合も、親子の間に塾の先生というクッション役を入れることで、直接的な衝突を避け、客観的な立場から子どもにアドバイスをしてもらう方が、円滑に学習を進められることが多いでしょう。

難関校を目指している場合

塾なしで合格できるかどうかは、志望校のレベルによっても大きく左右されます。中堅校や標準的なレベルの学校であれば、市販の教材をきちんとこなすことで合格ラインに到達することは十分に可能です。しかし、最難関校や難関校と呼ばれる中学校を目指す場合は、塾なしでの挑戦は相当なハンデキャップを背負うことを覚悟しなければなりません。

- 特殊な問題への対応力:最難関・難関校の入試問題は、単に知識を問うだけでなく、非常に高度な思考力、記述力、問題解決能力を要求する特殊な問題が多く出題されます。これらの問題は、学校や市販の教材だけではカバーしきれない、塾が長年蓄積してきた「解法テクニック」や「思考の型」を知っていることが前提となっている場合が少なくありません。

- 圧倒的な演習量の必要性:難関校の合格者は、塾のカリキュラムを通じて、膨大な量の問題演習をこなしています。その演習量と思考のスピードに、家庭学習だけで追いつくのは至難の業です。

- 志望校別の緻密な対策:大手塾では、小学6年生の秋以降、志望校別に特化した「○○中コース」といった講座が開設されます。過去問を徹底的に分析し、その学校に特化した対策を行うため、合格の確度を大きく高めることができます。このレベルの専門的な対策を家庭で行うのは、ほぼ不可能です。

もちろん、塾なしで難関校に合格する例もゼロではありません。しかし、それは子どもが並外れた才能を持っているか、親が受験のプロであるといった、ごく限られたケースです。現実的には、難関校を目指すのであれば、塾が持つ専門的なノウハウや情報を活用することが、合格への最も確実な道であると言えるでしょう。

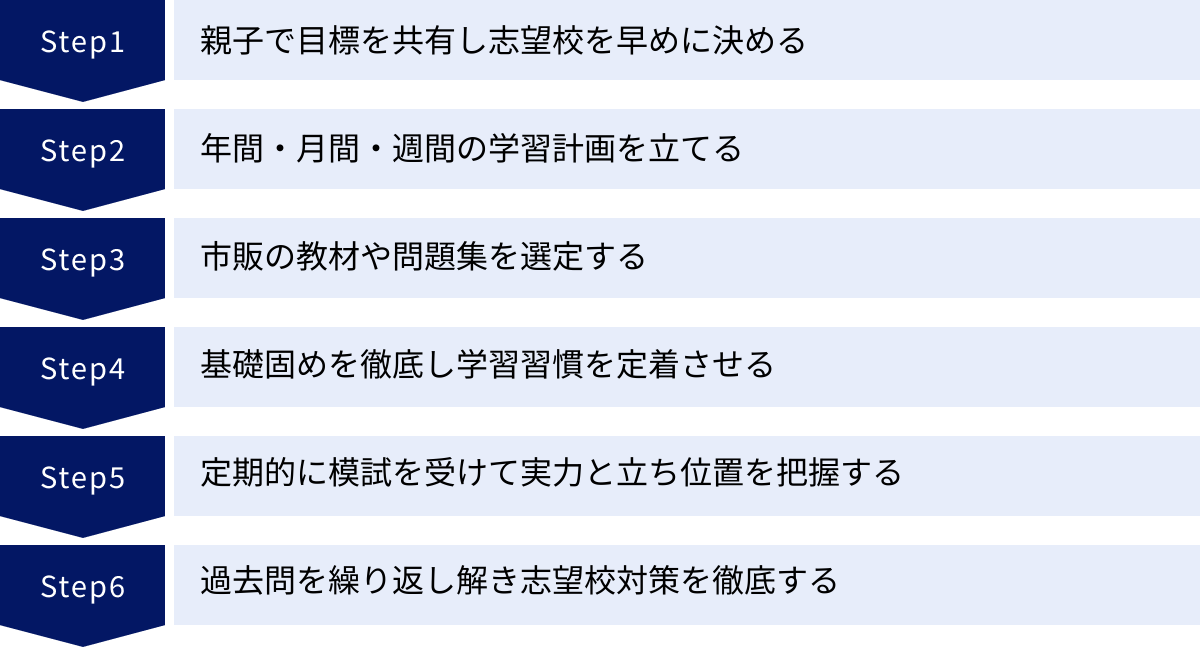

合格へ導く!塾なし中学受験を成功させる6ステップ

塾なしで中学受験に挑むと決めたなら、闇雲に勉強を始めるのではなく、戦略的なアプローチが不可欠です。塾という羅針盤がない大海原を航海するようなものだからこそ、しっかりとした航海図(=計画)と、それを実行する強い意志が求められます。ここでは、合格というゴールにたどり着くための具体的な6つのステップを、時系列に沿って詳しく解説します。

① 親子で目標を共有し志望校を早めに決める

すべてのスタートはここからです。航海の目的地が決まらなければ、どの方向へ進めば良いか分かりません。

- なぜ中学受験をするのかを話し合う:まず最初に、「なぜ、私たちは中学受験に挑戦するのか」という根本的な目的を親子でしっかりと話し合い、共有することが重要です。「友達が行くから」「親に言われたから」といった曖昧な動機では、長い受験勉強を乗り切ることはできません。「あの学校の〇〇な校風が魅力的だから」「将来〇〇になるために、この学校で学びたいから」といった、子ども自身の前向きな意志を引き出すことが大切です。

- 情報収集と学校見学:小学4年生、遅くとも5年生の夏までには、目標となる志望校をいくつかリストアップしましょう。学校の公式サイト、パンフレット、口コミサイトなどで情報を集めるのはもちろんですが、最も重要なのは実際に学校へ足を運ぶことです。文化祭や体育祭、学校説明会に参加し、校舎の雰囲気、先生や在校生の様子を肌で感じることで、偏差値だけでは分からない学校の魅力を発見できます。子どもが「この学校に通いたい!」と心から思える学校を見つけることが、最高のモチベーションになります。

- 志望校決定のメリット:志望校を早期に決定することで、ゴールが明確になります。その学校の入試科目、出題傾向、配点などを分析し、それに合わせた学習計画を立てられるため、無駄のない効率的な勉強が可能になります。「あの学校に合格する」という具体的な目標が、日々の学習の強力な推進力となるのです。

② 年間・月間・週間の学習計画を立てる

目的地が決まったら、次はその目的地までのルート、つまり詳細な学習計画を立てます。これは塾なし受験の成否を分ける、極めて重要な作業です。

- ゴールからの逆算思考:計画は、入試本番(ゴール)から逆算して立てるのが基本です。例えば、小学6年生の1月には全範囲の学習を終え、過去問演習に集中している状態、というように、学年ごと、学期ごとの大まかな目標を設定します。

- 年間計画(マクロな視点):小学4〜6年生の3年間(あるいは2年間)で、4教科の全範囲をどのように配分して学習するか、大枠のスケジュールを決めます。「小4では基礎固め」「小5で応用力の養成」「小6の夏までに全範囲を終える」といったイメージです。市販のカリキュラム付き問題集などを参考にすると立てやすいでしょう。

- 月間計画(ミドルな視点):年間計画をさらに細分化し、各月に学習する単元を具体的に割り振ります。「今月は算数で速さの単元を、理科で天体の単元をマスターする」といった形です。予備日を設け、計画通りに進まなかった場合の調整期間を作っておくことが重要です。

- 週間・日次計画(ミクロな視点):月間計画を達成するために、1週間、そして1日単位で「何を」「どれくらい」やるのかを決めます。「平日は学校の宿題+1〜2時間、休日は3〜4時間」といったように、学習時間を具体的に設定し、どの科目をどの教材で学習するかまで落とし込みます。計画は親子で一緒に立て、子どもが納得感を持って取り組めるようにすることが大切です。

計画はあくまで地図であり、状況に応じて柔軟に変更するものです。定期的に進捗を確認し、子どもの理解度に合わせて見直しを行いましょう。

③ 市販の教材や問題集を選定する

計画という名の航海図を手に入れたら、次は航海に必要な道具、つまり教材を揃えます。塾なし受験では、市販の教材が唯一の武器となります。

- 教材選びの基本方針:

- レベルに合わせる:いきなり難易度の高いものに手を出すのではなく、子どもの現在の学力で「少し頑張れば解ける」レベルのものから始めます。

- シリーズで揃える:基本となるテキストは、複数の出版社に手を出すのではなく、一つのシリーズ(例:四谷大塚の「予習シリーズ」など)に絞って使い込む方が、知識が体系的に身につきやすくなります。

- 解説の詳しさを重視:親が教えることを前提に、解答・解説が非常に丁寧で分かりやすいものを選びましょう。子どもが一人で読んでも理解できるくらい詳しいものが理想です。

- おすすめの教材構成:

- コア教材(メインテキスト):四谷大塚の「予習シリーズ」やサピックスメソッドの「きらめき算数脳」など、カリキュラムが体系化されているもの。これを学習の軸とします。

- 問題集(演習用):「四科のまとめ」「メモリーチェック」といった知識整理系のものや、特定の単元を強化するためのドリルなど、コア教材を補完する形で使用します。

- 過去問:志望校の過去問(通称「赤本」)は必須です。少なくとも5〜10年分は揃え、繰り返し解くことになります。

書店で実際に手に取り、内容を確認してから購入することをお勧めします。

④ 基礎固めを徹底し学習習慣を定着させる

計画と教材が揃ったら、いよいよ学習のスタートです。特に受験勉強の初期段階である小学4年生〜5年生前半で最も重要なのは、盤石な基礎学力と揺るぎない学習習慣を築くことです。

- 学習のルーティン化:「平日は学校から帰ってきておやつを食べたら1時間」「朝起きて学校に行く前に30分」など、毎日決まった時間に勉強することを徹底し、学習を生活の一部として定着させます。

- 基礎の反復練習:計算、漢字、語句といった基礎的な知識は、毎日少しずつでも継続して行うことが重要です。これらの基礎力なくして、応用問題は解けません。

- 「わかる」喜びを体験させる:最初は簡単な問題から始め、子どもに「できた!」「わかった!」という成功体験を数多く積ませることが大切です。この小さな成功体験の積み重ねが、学習への自信と意欲に繋がります。焦って先の単元に進むのではなく、一つの単元を完璧に理解してから次に進む「スモールステップ」を心がけましょう。

⑤ 定期的に模試を受けて実力と立ち位置を把握する

家庭学習の最大の弱点は、客観的な立ち位置が分からないことです。これを補うために、大手塾が実施する公開模試は必ず定期的に受験しましょう。

- 模試の目的:

- 実力測定:全受験生の中での自分の偏差値や順位を知り、客観的な学力レベルを把握します。

- 弱点分析:教科別、単元別の正答率から、自分の苦手分野を正確に洗い出します。この結果を基に学習計画を修正します。

- 試験慣れ:本番さながらの雰囲気の中で、時間配分や問題の取捨選択といった実践的なスキルを養います。

- 主な公開模試:

- 四谷大塚「合不合判定テスト」:受験者数が多く、データの信頼性が高い。

- SAPIX「サピックスオープン」:難易度が高く、難関校を目指す生徒が多く受験する。

- 日能研「全国公開模試」:幅広い学力層が受験する。

- 模試の活用法:結果に一喜一憂するのではなく、「間違えた問題」こそが宝の山だと考えましょう。なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、解き直しをすることで、学力は飛躍的に向上します。

⑥ 過去問を繰り返し解き志望校対策を徹底する

小学6年生の夏休み以降、学習の主軸は志望校の過去問演習へとシフトします。これは、志望校合格のための最も直接的で効果的な対策です。

- 過去問を解く目的:

- 出題傾向の把握:どのような形式の問題が、どのくらいの分量で、どの単元から多く出題されるのかを肌で感じます。

- 時間配分の練習:決められた試験時間内に、全ての問題を解き切るための戦略(解く順番、捨てる問題の見極めなど)を立てる練習をします。

- 合格最低点との比較:自分の得点と、学校が公表している合格最低点を比較し、あと何点必要かを具体的に把握します。

- 効果的な解き方:

- 本番同様に時間を計って解く。

- 丸つけをし、得点を出す。

- 間違えた問題、分からなかった問題を徹底的に解き直す。なぜ間違えたのかを分析し、関連する単元をテキストに戻って復習する。

- 同じ年度の問題を、満点が取れるまで複数回繰り返す。

- これを最低でも5年分、できれば10年分以上行います。

この6つのステップを着実に実行することが、塾なしでの合格可能性を最大限に高めるための王道です。

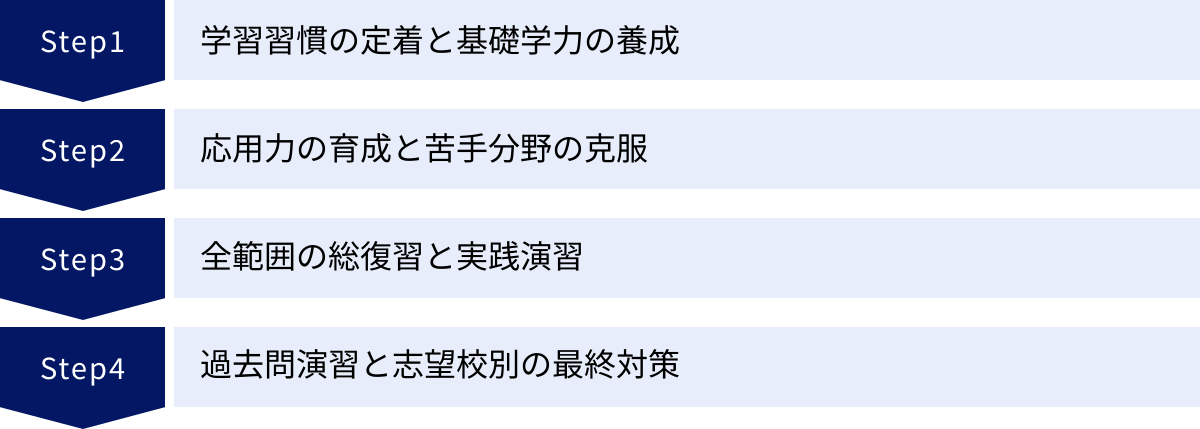

学年別に見る学習スケジュールの目安

塾なしで中学受験を成功させるためには、長期的な視点に立った計画的な学習が不可欠です。特に、小学4年生から6年生までの3年間を、それぞれの学年で達成すべき目標を意識しながら過ごすことが重要になります。ここでは、各学年で重点を置くべき学習内容とスケジュールの目安を具体的に解説します。

小学4年生:学習習慣の定着と基礎学力の養成

小学4年生は、本格的な受験勉強の「助走期間」と位置づけられます。この時期に最も大切なのは、勉強を嫌いにさせないこと、そして学習を生活の一部として自然に組み込むことです。焦って難しい問題に取り組ませるのではなく、将来の飛躍に向けた土台作りに専念しましょう。

- 目標:

- 毎日、決まった時間に机に向かう学習習慣を確立する。

- 計算、漢字、語彙といった基礎学力を徹底的に固める。

- 勉強の「楽しさ」や「わかる喜び」を体験させる。

- 学習内容の具体例:

- 国語:漢字の練習(4年生までの配当漢字の定着)、語彙力アップのためのドリル、そして何よりも読書習慣の確立が重要です。週に1〜2冊、子どもが興味を持つ本を読む時間を作りましょう。物語文だけでなく、説明文や科学読み物など、幅広いジャンルに触れさせることが、後の読解力に繋がります。

- 算数:四則計算(特に小数・分数)を速く正確にこなせるように、毎日計算ドリルに取り組みます。また、図形問題に親しむために、パズルや積み木など、手を動かしながら学べる教材も有効です。和差算や分配算といった、特殊算の入り口となる考え方に触れ始めるのもこの時期です。

- 理科・社会:本格的な暗記はまだ先で構いません。身の回りの自然現象や社会の仕組みに興味を持たせることが目的です。図鑑を一緒に眺めたり、博物館や科学館に連れて行ったり、ニュースについて親子で話したりする体験が、生きた知識となります。

- 学習時間の目安:

- 平日:学校の宿題 + 30分〜1時間

- 休日:1時間〜2時間

- 親の関わり方:正解・不正解にこだわりすぎず、子どもが取り組んだプロセスを褒めることを意識しましょう。「この漢字、きれいに書けたね」「この問題、よく考えたね」といった声かけが、子どものやる気を引き出します。

小学5年生:応用力の育成と苦手分野の克服

小学5年生は、中学受験の学習内容が本格化し、学習の「量」も「質」も一気に上がる学年です。4年生で築いた基礎の上に、応用的な知識を積み上げていく重要な時期となります。また、苦手分野が明確になってくるため、それを放置せずに克服することが大きな課題となります。

- 目標:

- 4教科の受験範囲における基本〜標準レベルの問題をマスターする。

- 模試の結果などを通じて苦手分野を特定し、集中的に克服する。

- 思考力を要する応用問題への取り組みを開始する。

- 学習内容の具体例:

- 国語:長文読解の演習を本格化させます。記述問題にも取り組み始め、自分の言葉で解答をまとめる練習が必要です。接続詞の使い方や指示語の内容を正確に捉えるなど、論理的な読解力を養います。

- 算数:割合、比、速さといった、中学受験の最重要単元が登場します。これらの単元はつまずきやすいため、時間をかけてじっくりと理解を深めることが重要です。複数の知識を組み合わせる必要のある応用問題にも挑戦し始めます。

- 理科・社会:学習する範囲が広がり、本格的な暗記が必要になります。単なる丸暗記ではなく、なぜそうなるのかという理由や、事象の関連性を意識しながら覚えることが大切です。資料やグラフを読み解く問題も増えてきます。

- 学習時間の目安:

- 平日:学校の宿題 + 1.5時間〜2.5時間

- 休日:3時間〜5時間

- 親の関わり方:学習の進捗管理がより重要になります。月間・週間の計画が順調に進んでいるかを確認し、遅れがあれば計画を見直します。模試の結果を一緒に分析し、「次はここの点数を伸ばそう」といった具体的な目標を設定して、苦手克服をサポートしましょう。

小学6年生(夏まで):全範囲の総復習と実践演習

小学6年生の前期は、入試本番に向けた最後の知識インプットと、これまでの学習内容の総仕上げを行う時期です。夏休みが終わるまでには、原則として4教科すべての学習範囲を終えることを目標とします。

- 目標:

- 中学受験に必要な全単元の学習を完了させる。

- これまでに学習した内容の総復習を行い、知識を定着させる。

- 総合問題集などを通じて、実践的な問題解決能力を高める。

- 学習内容の具体例:

- 全ての教科において、未習熟の単元をなくすことを最優先します。

- 「四科のまとめ」のような、全範囲を網羅した総合問題集を繰り返し解き、知識の穴がないかを確認します。

- 夏休みは、苦手分野を克服するための最後のチャンスです。まとまった時間を使い、特定の単元を集中的に復習する計画を立てましょう。例えば、「夏休み前半は算数の図形、後半は理科の電気を徹底的にやる」といった形です。

- 学習時間の目安:

- 平日:学校の宿題 + 2時間〜3時間

- 休日:5時間〜8時間(夏休み期間はさらに増えることも)

- 親の関わり方:子どもは心身ともに最も大変な時期を迎えます。学習面のサポートはもちろん、精神的なケアが非常に重要になります。プレッシャーをかけすぎず、適度な息抜きを計画に入れるなど、子どものメンタルヘルスに細心の注意を払いましょう。

小学6年生(秋以降):過去問演習と志望校別の最終対策

9月以降は、いよいよ志望校対策に特化した最終段階に入ります。これまでインプットしてきた知識を、実際の入試で得点に結びつけるためのアウトプットの訓練が中心となります。

- 目標:

- 志望校の出題傾向を完全に把握し、時間配分などの戦略を確立する。

- 合格最低点を安定して超えられる実力を身につける。

- 併願校も含めた過去問演習をやり込む。

- 学習内容の具体例:

- 第一志望校の過去問を、時間を計って本番さながらに解きます。これを最低でも5〜10年分、繰り返し行います。

- 解き終わったら必ず「解き直し」と「分析」を行います。なぜ間違えたのか(計算ミス、知識不足、時間不足など)を明確にし、同じミスを繰り返さないための対策を講じます。

- 併願校の過去問にも取り組み、問題との相性を確認します。

- 過去問演習で見つかった弱点単元は、これまで使ってきたテキストや問題集に戻って、ピンポイントで復習します。

- 学習時間の目安:

- この時期の学習時間は、個々の状況によって大きく異なりますが、過去問演習を中心に、できる限りの時間を確保することになります。

- 親の関わり方:親の役割は、最高のコンディションで本番を迎えさせるための総合プロデューサーです。過去問の採点やスケジュール管理といった実務的なサポートに加え、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠の確保など、徹底した体調管理が求められます。そして何より、「あなたは今までこれだけ頑張ってきたのだから大丈夫」という自信を持たせ、温かく励まし続けることが、親にできる最大のサポートです。

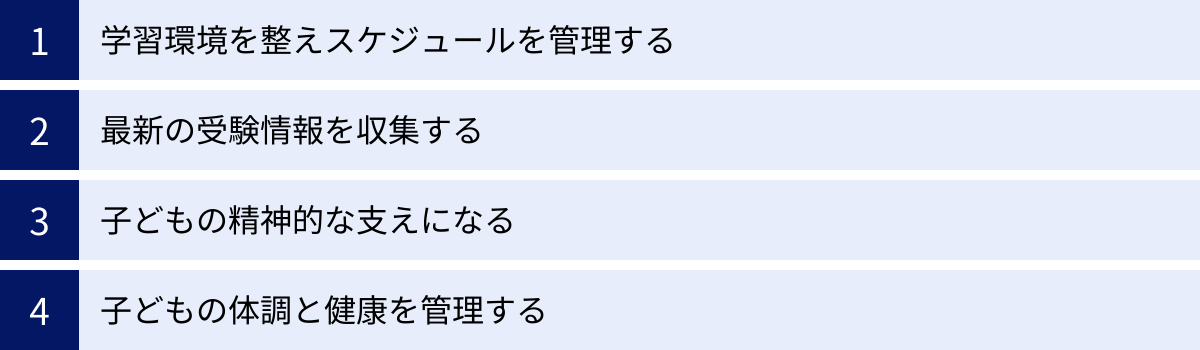

親がすべき4つの重要なサポート

塾なしでの中学受験において、親は単なる応援団ではありません。学習コーチ、情報収集アナリスト、メンタルカウンセラー、そして健康管理マネージャーという、極めて多岐にわたる重要な役割を担うことになります。子どもの努力を合格へと結びつけるために、親が具体的に何をすべきか、4つの重要なサポートについて解説します。

① 学習環境を整えスケジュールを管理する

子どもが学習に集中するためには、その土台となる環境と計画が不可欠です。親は、子どもが勉強だけに集中できるよう、最高の舞台を整える「ステージマネージャー」に徹する必要があります。

- 物理的な学習環境の整備:

- 静かで集中できるスペースの確保:リビング学習も良いですが、テレビの音や家族の会話が妨げにならないよう配慮が必要です。専用の勉強部屋や、リビングの一角にパーテーションを置くなど、子どもが「ここは勉強する場所」と意識できる空間を作りましょう。

- 整理整頓された学習環境:必要な教材や文房具がすぐに取り出せるよう、本棚や引き出しを整理します。机の上に余計なもの(漫画、ゲームなど)を置かないようにすることも重要です。

- 適切な照明と椅子:目の健康を守るためのデスクライトや、正しい姿勢を保てる椅子の用意も、長時間の学習を支える上で欠かせません。

- 時間的な学習環境(スケジュール管理):

- 計画の進捗確認:事前に立てた年間・月間・週間計画が、予定通りに進んでいるかを定期的にチェックします。これは子どもを責めるためのものではなく、計画の妥当性を評価し、必要に応じて修正するためのものです。

- 日々のタスク管理:週間計画を基に、「今日は何を、どれくらいやるのか」という日々のタスクリストを作成し、親子で共有します。終わったタスクにチェックを入れるなど、達成感を可視化する工夫も有効です。

- 時間の見える化:タイマーやストップウォッチを使い、「この問題は15分で解いてみよう」といった形で時間を意識させると、集中力とスピード感が養われます。

親の役割は、あくまで環境を整え、計画の伴走をすることです。子どもが自ら計画を管理できるよう、徐々に主導権を渡していく視点も大切になります。

② 最新の受験情報を収集する

塾なし受験の大きなデメリットである「情報格差」を埋めるのは、親の重要な責務です。インターネットや書籍を駆使し、戦略的な情報収集を行いましょう。

- 志望校・併願校の情報収集:

- 公式サイトの定期的なチェック:入試要項の変更、出願期間、学校説明会の日程など、最も正確な情報は公式サイトにあります。ブックマークして定期的に巡回しましょう。

- 学校説明会・文化祭への参加:可能な限り、親子で参加します。パンフレットだけでは分からない学校の雰囲気や教育方針を直接感じることができます。個別相談の機会があれば、積極的に質問しましょう。

- 塾主催のオンラインセミナー:最近では、塾が外部生向けにオンラインで学校説明会や入試分析会を開催することがあります。これらは貴重な情報源となるため、積極的に活用しましょう。

- 入試全般の情報収集:

- 受験情報サイトやブログ:「インターエデュ・ドットコム」などの保護者向けサイトや、中学受験に関するブログなどから、他の家庭の様子や最新のトピックを把握します。ただし、情報の信憑性は慎重に見極める必要があります。

- 関連書籍の購読:中学受験の全体像や勉強法、親の関わり方について書かれた書籍を読むことで、体系的な知識を得られます。

- 情報整理の重要性:収集した情報は、学校別、日付別にファイリングしたり、スプレッドシートにまとめたりして、いつでも参照できるように整理しておくことが重要です。無秩序な情報は、ないのと同じです。情報収集と整理は、親にしかできない重要なバックアップ業務なのです。

③ 子どもの精神的な支えになる

中学受験は、子どもにとって人生で初めて経験する大きな試練です。成績の伸び悩み、模試の結果への不安、友達と遊べないストレスなど、精神的な負担は計り知れません。親は、最も身近で信頼できるカウンセラーとしての役割を果たす必要があります。

- 結果ではなく過程を褒める:テストの点数や偏差値といった結果だけで子どもを評価しないことが鉄則です。「今回は点数が悪かった」と叱るのではなく、「毎日コツコツ勉強を続けていて偉いね」「苦手な問題から逃げずに挑戦したのが素晴らしい」など、努力のプロセスを具体的に認め、褒めてあげることが、子どもの自己肯定感を育みます。

- 共感的な傾聴:子どもが「疲れた」「やりたくない」といった弱音を吐いたとき、「そんなこと言ってないで頑張りなさい」と突き放すのは禁物です。「そっか、疲れたよね」「大変だよね」と、まずは子どもの気持ちをそのまま受け止め、共感する姿勢を見せましょう。気持ちを吐き出すだけで、子どもは楽になることがあります。

- 適度な息抜きを計画する:常に勉強漬けでは、心も体も持ちません。週末の半日や月に一度は、勉強から完全に離れてリフレッシュする日を計画的に作りましょう。家族で好きなことをして過ごす時間は、新たな活力を生み出します。

- ポジティブな声かけ:親の不安は子どもに伝染します。親自身がどっしりと構え、「あなたなら大丈夫」「一緒に乗り越えよう」といった前向きな言葉をかけ続けることが、子どもの心の安定に繋がります。

④ 子どもの体調と健康を管理する

どれだけ勉強をしても、本番で体調を崩してしまっては元も子もありません。最高のパフォーマンスを発揮できるよう、子どもの健康を管理することは、親の最重要任務の一つです。

- 睡眠の確保:小学生にとって、睡眠は脳の成長と記憶の定着に不可欠です。夜更かしは避け、毎日7〜8時間以上の十分な睡眠時間を確保できるよう、生活リズムを整えましょう。

- 栄養バランスの取れた食事:脳のエネルギー源となる炭水化物、体を作るタンパク質、調子を整えるビタミン・ミネラルをバランス良く摂取できる食事を心がけます。朝食をしっかり食べることは、午前中の集中力を高める上で特に重要です。

- 適度な運動:長時間座りっぱなしの生活は、血行不良やストレスの原因になります。軽い散歩やストレッチなど、体を動かす時間を意識的に作り、心身をリフレッシュさせましょう。

- 感染症対策:特に空気が乾燥する秋から冬にかけては、インフルエンザや風邪などの感染症に注意が必要です。手洗い・うがいを徹底し、人混みを避ける、予防接種を受けるなどの対策を講じましょう。入試直前期の体調管理は、合否を左右すると言っても過言ではありません。

これらのサポートは、どれも地道で根気のいるものばかりですが、子どもの努力を支え、合格へと導くためには絶対に欠かせない要素なのです。

親がサポートする上での3つの注意点

塾なし中学受験において、親のサポートは不可欠ですが、その関わり方を一歩間違えると、良かれと思った言動が子どものやる気を削ぎ、親子関係を悪化させる原因にもなりかねません。ここでは、親がサポート役として徹する上で、絶対に心に留めておくべき3つの注意点について解説します。

① 先生になろうとせずコーチ役に徹する

塾なし受験では、親が子どもに勉強を教える場面が多くなります。しかし、このとき、親が「完璧な先生」になろうとすると、多くの問題が生じます。

- 「教える」と「怒る」が混同しがち:子どもがなかなか問題を理解できないと、親は「なぜこんなことも分からないんだ!」と苛立ち、感情的に怒ってしまいがちです。これは教育ではなく、単なる詰問です。子どもは恐怖で萎縮し、思考停止に陥ってしまいます。

- 親の知識の限界:中学受験の問題は年々高度化・複雑化しており、親の学生時代の知識だけでは対応できない問題も数多くあります。親が解けない、うまく説明できないという場面は必ず訪れます。そのときに無理に教えようとすると、間違った知識を植え付けてしまうリスクもあります。

そこで重要になるのが、「先生」ではなく「コーチ」に徹するという意識です。

- コーチの役割とは:

- 質問で思考を促す:「どこが分からない?」「どうしてそう考えたの?」「他にやり方はないかな?」と質問を投げかけ、子ども自身に考えさせ、答えにたどり着くヒントを与えます。

- 一緒に調べる姿勢:親にも分からない問題があれば、「お父さん(お母さん)も分からないから、一緒に解説を読んでみようか」「調べてみよう」と、共に学ぶパートナーとしての姿勢を見せます。この姿は、子どもにとって大きな安心感に繋がります。

- モチベーションを高める:学習計画の管理や精神的なサポートに注力し、子どもが自走できるように導きます。技術指導(ティーチング)よりも、伴走(コーチング)を重視するのです。

親は完璧な指導者である必要はありません。子どもの一番の理解者であり、挑戦を支えるサポーターであることが最も重要なのです。

② 過度に干渉しすぎない

子どもの受験に熱心になるあまり、親がすべてを管理し、コントロールしようとする「過干渉」に陥ってしまうケースは少なくありません。マイクロマネジメントは、子どもの自主性を奪い、深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

- 過干渉の具体例:

- 勉強中、常に隣に座って一挙手一投足を監視する。

- 「早くしなさい」「まだ終わらないの?」と常に急き立てる。

- 子どものノートを見て、字が汚い、やり方が違うと細かく指摘し、書き直しを命じる。

- 休憩時間や自由時間にまで口を出し、スケジュールを分刻みで管理しようとする。

- 過干渉がもたらす弊害:

- 指示待ち人間の育成:子どもは自分で考えることをやめ、親の指示がないと何もできなくなってしまいます。中学受験で求められる主体的な問題解決能力とは真逆の人間を育ててしまうことになります。

- 学習意欲の低下:「自分のための勉強」ではなく「親を満足させるための勉強」になってしまい、内発的なモチベーションが失われます。

- 親子関係の悪化:子どもは親を「信頼できるサポーター」ではなく「厳しい監視役」と見なすようになり、心を閉ざしてしまいます。

大切なのは、「管理」ではなく「信頼」です。ある程度の学習計画やルールは必要ですが、その範囲内では子どものやり方を尊重し、任せる部分を作りましょう。「信じて任せる」勇気が、子どもの自立心と責任感を育みます。親の役割は、子どもが道から大きく逸れないように見守る灯台のような存在であり、常に手綱を引く馭者ではないのです。

③ 他の子どもと比較しない

これは子育て全般に言えることですが、受験期においては特に、他の子どもとの比較は絶対に避けるべきです。親にとっては励ましのつもりでも、子どもにとっては百害あって一利なしの言葉です。

- 絶対にしてはいけない比較の言葉:

- 「〇〇ちゃんは、もう過去問を始めているらしいよ」

- 「△△くんは、この前の模試で偏差値が10も上がったんだって」

- 「塾に行っている子たちは、もっと難しい問題を解いているんだよ」

- 比較が子どもに与えるダメージ:

- 自己肯定感の低下:「自分は他の子より劣っているんだ」「頑張っても無駄だ」と感じ、自信を喪失します。

- 親への不信感:親が自分のことを見てくれているのではなく、他人と比べて評価していると感じ、親への信頼が揺らぎます。

- 不要な焦りとプレッシャー:自分のペースを見失い、焦りから空回りしたり、過度なプレッシャーで精神的に追い詰められたりします。

比べるべき対象は、「他人」ではなく「過去の自分」です。

- 効果的な声かけ:

- 「一ヶ月前は解けなかったこの問題が、解けるようになったね!」

- 「前回の模試より、漢字の点数が上がったじゃないか。毎日頑張った成果だね」

- 「計算ミスがすごく減ったね。見直しを丁寧にするようになったからかな?」

このように、子どもの成長そのものに目を向け、その進歩を具体的に認めてあげることが、子どもの自信と次への意欲を引き出します。一人ひとり成長のペースは違って当たり前です。目の前の子どもの「昨日の自分からの成長」を褒めることこそ、親ができる最高の応援なのです。

塾なし受験を補助するおすすめの学習サービス

「塾なし」と一言で言っても、完全に家庭内ですべてを完結させる必要はありません。現代では、塾に通わずとも、そのデメリットを補い、学習を効率的に進めるための優れた学習サービスが数多く存在します。苦手科目だけ、あるいは志望校対策だけといったように、必要な部分だけを外部サービスで補う「ハイブリッド型」の学習は、塾なし受験を成功させるための非常に賢い戦略です。ここでは、代表的な3種類のサービスとその具体例を紹介します。

通信教育

通信教育は、塾が長年培ってきたノウハウを家庭学習用に凝縮したもので、体系的なカリキュラムと質の高い教材がセットで提供されるのが特徴です。塾に通うよりもはるかに安価で、自宅で自分のペースで進められるため、塾なし受験との相性が非常に良いサービスです。

| サービス名 | 特徴 | 月額料金(目安) |

|---|---|---|

| Z会 | 質の高い教材と添削指導に定評。思考力を問う良問が多く、難関校受験に対応。 | 1講座 約6,000円~ |

| 進研ゼミ | イラストやキャラクターを多用し、子どもが楽しく学べる工夫が豊富。タブレット学習も人気。 | 1講座 約6,000円~ |

| スタディサプリ | プロ講師による分かりやすい映像授業が見放題。苦手単元の克服や先取り学習に最適。 | 月額 2,178円(税込)~ |

Z会

Z会の中学受験コースは、その教材の質の高さで昔から定評があります。単なる知識の暗記に留まらず、「なぜそうなるのか」という根本的な理解を促し、思考力を深く掘り下げる問題が多く含まれているのが特徴です。テキストは比較的シンプルですが、内容は骨太で、難関校・最難関校を目指す学力層にも十分に対応できます。また、毎月の添削指導は、プロの視点から記述問題の書き方などを丁寧に指導してくれるため、家庭学習では難しい客観的な評価を得られる貴重な機会となります。(参照:Z会公式サイト)

進研ゼミ中学講座

進研ゼミ小学講座には、中学受験に特化したオプション講座「考える力・プラス 中学受験講座」があります。お馴染みの「コラショ」などのキャラクターと共に、子どもが飽きずに楽しく学習を続けられる工夫が随所に凝らされています。タブレットとテキストを併用し、視覚的に分かりやすい解説や、ゲーム感覚で取り組めるドリルなどが豊富で、勉強に苦手意識がある子でも取り組みやすいのが魅力です。基礎から標準レベルを固め、中堅校を目指す場合に特に効果を発揮します。(参照:ベネッセコーポレーション 進研ゼミ小学講座公式サイト)

スタディサプリ

スタディサプリは、月額制で小学校から高校までの全教科・全学年の映像授業が見放題という、コストパフォーマンスに優れたサービスです。中学受験に特化した専門講座はありませんが、小学校の学習内容を応用レベルまでカバーする「応用講座」があります。最大の利点は、分からない単元をピンポイントで、何度でも視聴できることです。例えば、算数の「速さ」でつまずいたら、プロ講師による神授業と評される分かりやすい解説動画を視聴して、基礎から完璧に理解し直す、といった使い方が可能です。メイン教材としてではなく、苦手克服のための補助教材として非常に強力なツールとなります。(参照:スタディサプリ公式サイト)

オンライン家庭教師

オンライン家庭教師は、インターネットを通じて、自宅にいながらマンツーマンの個別指導を受けられるサービスです。塾への通塾が不要で、全国どこからでも質の高い講師の授業を受けられるのが魅力です。特定の苦手科目の克服や、過去問の解説など、ピンポイントのニーズに柔軟に対応してくれます。

| サービス名 | 特徴 | 授業料(目安) |

|---|---|---|

| トライのオンライン個別指導塾 | 全国No.1の生徒数を誇る家庭教師のトライのオンラインサービス。多様なコースと教育プランナーによるサポートが特徴。 | 要問い合わせ |

| オンライン家庭教師のメガスタ | 首都圏・関西圏の私立・国立中学受験に特化。専門性の高いプロ講師による指導が強み。 | 月4回 25,120円(税込)~ |

| 家庭教師のアルファ | 採用率5%以下の社会人プロ家庭教師のみが在籍。質の高い指導をオンラインで提供。 | 月4回 19,800円(税込)~ |

トライのオンライン個別指導塾

家庭教師最大手のトライが提供するオンラインサービスで、長年の指導ノウハウが凝縮されています。AIによる学習診断で苦手分野を特定したり、教育プランナーが個別の学習計画を立案してくれたりと、指導以外のサポート体制が充実しているのが特徴です。志望校対策から日々の学習サポートまで、幅広いニーズに対応可能です。(参照:トライのオンライン個別指導塾公式サイト)

オンライン家庭教師のメガスタ

メガスタは、中学受験、特に首都圏・関西圏の私立・国立中学校の受験指導に特化したオンライン家庭教師です。在籍する講師は、各学校の入試傾向を熟知したプロフェッショナルであり、志望校別の専門的な対策を受けられるのが最大の強みです。塾なしでは手に入りにくい、志望校に特化した深い情報や解法テクニックを得たい場合に、非常に頼りになる存在です。(参照:オンライン家庭教師のメガスタ公式サイト)

家庭教師のアルファ

家庭教師のアルファは、学生アルバイト講師を一切採用せず、厳しい基準をクリアした「社会人プロ家庭教師」のみが指導にあたることを特徴としています。指導経験豊富なプロフェッショナルによる、質が高く安定した授業をオンラインで受けることができます。子どもの性格や学力に合わせたきめ細やかな指導を期待でき、信頼できるパートナーとして受験勉強を併走してくれます。(参照:家庭教師のアルファ公式サイト)

個別指導塾

「塾なし」と「集団塾」の中間的な選択肢として、個別指導塾を部分的に活用する方法もあります。集団塾のように決められたカリキュラムに沿って進むのではなく、子どものニーズに合わせて授業をカスタマイズできるのが最大のメリットです。

- 活用例:

- 苦手科目だけ受講する:国語と社会は家庭学習で進め、親が教えるのが難しい算数だけを週に1回受講する。

- 志望校対策期に利用する:小学6年生の秋以降、過去問演習で分からない問題の解説をしてもらうためだけに通う。

- 学習ペースメーカーとして:週に1回通うことで、学習の進捗状況をプロの目で見てもらい、家庭学習へのアドバイスをもらう。

このように、外部サービスを100%頼るのではなく、あくまで「家庭学習の補助」として、必要な部分だけを戦略的に利用することで、塾なし受験のデメリットを効果的に補い、合格の可能性を大きく高めることができます。

まとめ

この記事では、塾なしでの中学受験について、その可能性から具体的な勉強法、親のサポートに至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて結論を述べると、塾なしでの中学受験は、正しい戦略と親子双方の強い覚悟があれば十分に可能です。

塾なし受験は、費用を大幅に抑えられ、子どものペースで学習を進められるといった大きなメリットがあります。一方で、親の負担が非常に大きいこと、最新の受験情報を入手しにくいこと、モチベーションの維持が難しいことなど、乗り越えるべき多くのデメリットも存在します。

この挑戦を成功させるためには、まず、ご家庭のお子さんが「自主的に勉強できる」「勉強が好きで探求心がある」といった、塾なし受験に向いている特性を持っているかを冷静に見極めることが重要です。

その上で、合格への道を切り拓くためには、以下のステップが不可欠です。

- 親子で目標を共有し、早期に志望校を決定する

- ゴールから逆算した緻密な学習計画を立てる

- 子どものレベルに合った市販教材を厳選する

- 低学年のうちから基礎固めと学習習慣の定着を徹底する

- 定期的に公開模試を受験し、客観的な立ち位置と弱点を把握する

- 6年生の秋以降は過去問演習に集中し、志望校対策を徹底する

そして何より、親の役割は単なる監視者や教師ではありません。学習環境を整え、スケジュールを管理し、最新情報を収集するマネージャーであり、子どもの心を支えるカウンセラーであり、体調を管理するトレーナーでもあります。「先生」になろうとせず、子どもの挑戦を支える「コーチ」に徹することが、成功の最大の鍵と言えるでしょう。

また、完全に家庭内だけで完結させようとせず、通信教育やオンライン家庭教師といった外部サービスを賢く活用することで、塾なしのデメリットを補い、合格の可能性をさらに高めることができます。

最終的に、塾に通うか通わないかという選択に、唯一の正解はありません。最も大切なのは、ご家庭の教育方針と子どもの性格や気持ちを尊重し、親子で納得のいく道を選ぶことです。この記事が、そのための判断材料となり、皆さまの中学受験という挑戦の一助となれば幸いです。