高校受験は、お子さんの将来の選択肢を大きく広げる重要なターニングポイントです。そして、多くのご家庭で悩みの種となるのが「塾にいつから通わせるべきか」「どの塾を選べば良いのか」という問題ではないでしょうか。

周りの友人が塾に通い始めると焦りを感じたり、一方で「まだ早いのでは」「費用が心配」とためらったりすることもあるでしょう。最適な入塾時期や塾の選び方は、お子さんの学力、性格、そして目指す高校のレベルによって千差万別です。

この記事では、高校受験における塾通いの開始時期の目安から、塾に通うメリット・デメリット、気になる費用相場、そして後悔しないための塾選びの具体的なポイントまで、網羅的に解説します。さらに、集団指導と個別指導の違いや、近年注目されている塾以外の学習方法についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、お子さまにとって最適な学習戦略を描き、自信を持って高校受験のスタートラインに立つための具体的な道筋が見えるはずです。 保護者としてできる最善のサポートは何か、一緒に考えていきましょう。

目次

高校受験の塾はいつから通うのがベスト?

高校受験対策として塾に通うタイミングは、ご家庭の教育方針やお子さんの状況によって大きく異なります。「この時期でなければ手遅れ」という絶対的な正解はありませんが、入塾時期によって学習の進め方や得られるメリットが変わってきます。ここでは、主な入塾時期である「中学1年生」「中学2年生」「中学3年生」それぞれのケースに加え、小学生からの準備についても解説します。

中学1年生から通うケース

中学1年生から塾に通い始める最大のメリットは、高校受験の土台となる基礎学力をじっくりと固められることです。中学校の学習内容は、小学校の算数が数学に、理科や社会もより専門的になるなど、質・量ともに大きく変化します。この変化に戸惑い、いわゆる「中1ギャップ」でつまずいてしまうお子さんは少なくありません。

早期から塾に通うことで、学校の授業の予習・復習を習慣化し、学習内容の定着を図ることができます。特に、英語と数学は積み重ねが重要な科目です。中学1年生の段階で苦手意識を持ってしまうと、その後の学習に大きな影響を及ぼす可能性があります。塾で丁寧な指導を受けることで、最初のつまずきを防ぎ、得意科目にできる可能性が高まります。

また、学習習慣の確立という点でも大きなメリットがあります。部活動や新しい友人関係など、環境が大きく変わる中で、毎週決まった時間に塾に通い、宿題をこなすというサイクルを作ることで、自然と家庭学習の習慣が身につきます。この習慣は、学年が上がるにつれて学習内容が難しくなっても、継続して勉強に取り組むための強力な武器となります。

さらに、高校受験、特に公立高校の受験において非常に重要となる「内申点(調査書点)」対策を早期から始められるのも見逃せないポイントです。多くの都道府県では、中学1年生からの成績が内申点に影響します。定期テストで高得点を取ることはもちろん、授業態度や提出物なども評価の対象です。塾では定期テスト対策を徹底的に行うため、内申点を高く維持しやすくなります。

一方で、デメリットとしては、費用が長期間にわたって発生することが挙げられます。また、あまりに早くから受験を意識させすぎると、お子さんがプレッシャーを感じたり、中学生活の途中で「中だるみ」に陥ってしまったりする可能性も考慮する必要があります。

【中学1年生から通うのがおすすめなケース】

- 小学校の段階で勉強に苦手意識がある

- 難関国私立高校や公立トップ校を目指している

- 部活動と勉強を高いレベルで両立させたい

- 家庭での学習習慣がなかなか身につかない

中学2年生から通うケース

中学2年生は、部活動では中心的な役割を担い始め、中学校生活にも慣れてくる一方で、学習内容は一段と難しくなる「中だるみ」しやすい時期と言われます。しかし、受験を意識する上では非常に重要な学年であり、この時期から塾に通い始めるのは最も一般的でバランスの取れた選択肢の一つです。

中学2年生の学習範囲には、英語の「不定詞・動名詞・比較級」、数学の「連立方程式・一次関数・図形の証明」など、高校入試で頻出の重要単元が集中しています。 これらの単元でつまずくと、受験勉強で大きなハンデを背負うことになります。中学2年生のタイミングで入塾すれば、中学1年生の復習をしつつ、これらの重要単元を塾のサポートを受けながら着実に理解していくことができます。

また、中学2年生の後半、特に冬頃になると、多くの生徒が「受験」を現実的なものとして意識し始めます。このタイミングで入塾することで、本格的な受験勉強へのスムーズな移行が可能です。周りの生徒も受験モードに入り始めるため、良い意味での緊張感を持ちながら学習に取り組めるでしょう。

部活動が忙しくなる時期でもあるため、塾との両立が課題になることもあります。しかし、この時期に勉強と部活を両立させる経験は、時間管理能力や集中力を養う上で非常に有益です。多くの塾では、部活動のスケジュールに合わせて曜日や時間を選べるコースを用意しているため、うまく活用することで両立は十分に可能です。

デメリットとしては、中学1年生の段階で学習の遅れがある場合、それを取り戻すのに時間がかかる可能性がある点が挙げられます。また、人気の塾やコースは、中学3年生になる前のこの時期に定員が埋まり始めることもあるため、早めの情報収集が重要になります。

【中学2年生から通うのがおすすめなケース】

- 部活動と勉強を両立させながら、本格的な受験対策を始めたい

- 中学1年生の基礎は固まっているが、応用力に不安がある

- 周囲の友人が塾に通い始め、受験を意識し始めた

- 最も標準的なタイミングで受験勉強をスタートしたい

中学3年生から通うケース

部活動を引退し、いよいよ受験が目前に迫る中学3年生から入塾するケースも少なくありません。この時期からの入塾は、「高校受験」という明確な目標があるため、非常に高いモチベーションで学習に取り組めるのが最大の強みです。残された時間が限られている分、1回1回の授業に集中し、課題にも真剣に取り組む傾向があります。

特に、夏休み前から入塾する場合は、受験の天王山と言われる夏休みを最大限に活用できます。多くの塾では、夏期講習で中学1・2年生の総復習と中学3年生の重要単元の先取りを体系的に行うため、短期間で学力を大きく伸ばすことが可能です。

部活引退後の秋以降に入塾する場合は、さらに短期決戦となります。この場合、基礎学力がすでに身についていることが前提となります。塾では志望校の過去問演習や弱点補強など、より実践的な対策が中心となるでしょう。費用を最小限に抑えつつ、最後の追い込みをかけたい場合に有効な選択肢です。

しかし、中学3年生からの入塾には大きなリスクも伴います。最大のデメリットは、基礎学力が定着していない場合、授業についていくのが非常に困難になることです。塾のカリキュラムは、ある程度の基礎知識があることを前提に進むため、基礎が固まっていなければ、応用問題ばかりで消化不良に陥る可能性があります。

また、公立高校受験で重要な内申点は、中学3年生の1年間だけでは挽回が難しい場合があります。すでに中学1・2年生の成績が大きく影響するため、3年生でいくら頑張っても、志望校の選択肢が限られてしまうケースも考えられます。

【中学3年生から通うのがおすすめなケース】

- 基礎学力は身についており、応用力や実践力を高めたい

- 部活動に集中し、引退後に受験勉強へ切り替えたい

- 明確な志望校が決まっており、ピンポイントで対策したい

- 受験にかかる費用をできるだけ抑えたい

小学生から準備するケースもある

近年では、高校受験を視野に入れ、小学生のうちから塾に通い始めるケースも増えています。これは主に、公立中高一貫校の受検や、難関私立中学校の受験を目指す場合に見られます。

中学受験を経験した生徒は、小学校高学年で中学校の学習範囲の一部を先取りしていることも多く、高い学習能力と勉強習慣がすでに身についています。 このアドバンテージを活かして、高校受験でも難関校を目指すという戦略です。

中学受験をしない場合でも、小学校のうちから学習塾に通うことで、中学校の勉強にスムーズに対応できる基礎学力と学習習慣を養うことができます。特に、英語や算数(数学)の基礎を固めておくことは、中学校での学習を有利に進める上で大きな助けとなります。

ただし、小学生からの通塾は、お子さんにとって負担が大きくなる可能性もあります。勉強嫌いになってしまっては本末転倒です。お子さんの興味や意欲を最優先し、あくまで中学校での学習を円滑にするための準備と捉えることが重要です。

結局のところ、「いつから塾に通うべきか」という問いに対する唯一の答えはありません。 お子さんの学力、性格、目標、そしてご家庭の状況を総合的に考慮し、お子さん自身が「頑張りたい」と思えるタイミングでスタートすることが、高校受験成功への第一歩と言えるでしょう。

高校受験で塾に通うメリット

塾に通うことは、単に学力を上げるだけでなく、高校受験という大きな目標を達成するために多角的なサポートを受けられるというメリットがあります。ここでは、塾に通うことで得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。

最新の受験情報を入手できる

高校受験は、お子さんや保護者の方だけで乗り切るには情報戦の側面が非常に強いです。入試制度は年々変化し、各高校の出題傾向や求める生徒像も変わります。こうした専門的で膨大な情報を、個人で正確に収集・分析するのは極めて困難です。

塾は、長年にわたる指導経験とデータ分析に基づいた、質の高い最新の受験情報を持っています。

- 入試制度の変更点: 都道府県ごとの公立高校入試の仕組み、私立高校の推薦基準の変更など、合否に直結する情報をいち早く提供してくれます。

- 各高校の出題傾向分析: 過去問を徹底的に分析し、「この高校は英語の長文読解が難しい」「この高校の数学は証明問題が頻出する」といった具体的な傾向を把握しています。これにより、無駄のない効率的な学習が可能になります。

- 併願校の戦略的提案: お子さんの学力や性格、将来の希望などを踏まえ、最適な併願パターンを提案してくれます。安全校、実力相応校、チャレンジ校のバランスの取れた組み合わせは、精神的な安定にも繋がります。

- 学校説明会や個別相談会では得られない情報: 塾は多くの卒業生を送り出しているため、各高校の校風、進学実績、部活動の様子といった、パンフレットだけでは分からないリアルな情報も持っています。

これらの情報は、志望校を決定し、合格に向けた戦略を立てる上で不可欠です。情報格差が合否に影響を与えかねない現代の高校受験において、塾が持つ情報の価値は計り知れません。

学習習慣が身につきやすい

「家ではなかなか集中して勉強できない」というのは、多くの中学生が抱える悩みです。スマートフォンやゲーム、漫画など、自宅には誘惑がたくさんあります。

塾に通うことで、半強制的に学習する環境が手に入ります。 「毎週火曜日と金曜日の19時は塾に行く」という生活リズムが作られることで、勉強を日常生活の一部として組み込むことができます。塾の教室という「勉強するための空間」に身を置くことで、自然と学習モードに切り替わり、集中力も高まります。

また、多くの塾では毎回宿題が出されます。この宿題をこなすために、塾のない日も家庭で机に向かう時間が必要になります。最初は大変に感じるかもしれませんが、これを繰り返すうちに、自律的な家庭学習の習慣が定着していきます。

さらに、塾には「自習室」が完備されていることが多く、授業のない日でも静かな環境で集中して勉強することができます。分からないことがあれば、手の空いている講師に質問できる場合もあります。このように、物理的な環境と仕組みの両面から、学習習慣の確立を強力にサポートしてくれるのが塾の大きなメリットです。

勉強のモチベーションを維持しやすい

一人で黙々と続ける受験勉強は、時に孤独で、モチベーションを維持するのが難しいものです。特に、思うように成績が伸び悩んだ時期には、不安や焦りから勉強が手につかなくなってしまうこともあります。

塾には、同じ目標に向かって頑張る仲間やライバルがいます。 友人のがんばる姿に刺激を受けたり、「あの子には負けたくない」という気持ちが闘争心に火をつけたりすることもあるでしょう。クラス内での成績順位が発表される集団指導塾では、この競争環境が大きなモチベーションになります。仲間と励まし合い、時には教え合うことで、苦しい受験期を乗り越えることができます。

また、講師の存在も精神的な支えとなります。 生徒一人ひとりの頑張りを認め、褒めてくれる講師、的確なアドバイスで自信を取り戻させてくれる講師、熱い言葉で鼓舞してくれる講師など、プロの指導者からの励ましは絶大な効果があります。学習面だけでなく、精神面でのサポートも塾の重要な役割です。

定期的に行われる模試も、モチベーション維持に繋がります。模試の結果を通じて、自分の学力を客観的に把握し、志望校までの距離を確認することができます。 判定が良ければ自信に繋がりますし、悪くても「次は頑張ろう」という具体的な目標設定に繋がります。このように、定期的な目標とフィードバックがあることで、中だるみを防ぎ、継続的な努力を促すのです。

志望校に合わせた専門的な対策ができる

公立高校と私立高校、進学校と専門学科、さらには各学校によって、入試問題の形式や難易度は大きく異なります。例えば、都立高校の一部で実施される「自校作成問題」は、一般的な公立高校の共通問題とは異なり、高度な思考力や記述力が求められます。

学校の授業は、あくまで学習指導要領に沿った基本的な内容が中心であり、特定の高校の入試に特化した対策を行うことはできません。しかし、塾では志望校のレベルや出題傾向に合わせた専門的なカリキュラムが組まれています。

- 難関校対策コース: 最難関の国私立高校や公立トップ校を目指す生徒を対象に、ハイレベルな演習問題や過去問研究を徹底的に行います。

- 公立高校対策コース: 内申点対策と当日の学力検査の両輪で、合格点を着実に取るための指導を行います。

- 私立高校対策コース: 学校ごとに異なる出題傾向(例:マークシート式か記述式か、科目ごとの難易度バランスなど)に対応した演習を重ねます。

このように、志望校のゴールから逆算して作られたカリキュラムで学習することで、最短距離で合格に近づくことができます。 これは、独学では決して真似のできない、塾ならではの大きな強みです。

内申点対策もできる

特に公立高校の受験において、内申点(調査書点)は合否を左右する非常に重要な要素です。 当日の学力検査の点数と内申点を合算して評価されることが多く、内申点が高ければ、それだけ当日の試験で有利になります。

内申点を決める最も大きな要素は、定期テストの成績です。塾では、各中学校の進度や過去のテスト傾向を把握した上で、的を絞った定期テスト対策を実施します。テスト範囲の重要ポイントの解説、予想問題の演習、苦手分野の個別フォローなど、手厚いサポートで高得点獲得を目指します。

さらに、内申点はテストの点数だけで決まるわけではありません。授業態度や提出物も評価の対象となります。塾に通うことで学習内容の理解が深まれば、学校の授業にも積極的に参加できるようになり、挙手や発言が増えるといった好循環が生まれます。また、塾の講師から提出物の重要性を説かれたり、管理の仕方をアドバイスされたりすることも、内申点アップに繋がります。

このように、塾は学力検査対策だけでなく、その前提となる内申点対策においても、大きな力を発揮してくれるのです。

高校受験で塾に通うデメリット

多くのメリットがある一方で、塾通いにはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことが、後悔のない塾選びに繋がります。

費用がかかる

最も大きなデメリットは、やはり経済的な負担です。塾の費用は決して安くなく、家計に少なからず影響を与えます。月々の授業料(月謝)に加えて、入会金、教材費、季節講習費、模試代など、年間で考えるとかなりの金額になります。(具体的な費用相場は後の章で詳しく解説します。)

特に、受験学年である中学3年生になると、夏期講習や冬期講習、正月特訓、志望校別対策講座など、追加の講座受講が推奨されることが多く、費用はさらにかさみます。公立中学校に通いながら塾に通う場合、文部科学省の調査によると、中学3年生の年間学習塾費は平均で約35万円にものぼります。(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

この費用を捻出するために、他の出費を切り詰めたり、保護者の方が働きに出たりする必要があるかもしれません。「子どもの将来のため」という思いと、家計とのバランスをどう取るかは、多くのご家庭にとって深刻な問題です。塾に通わせるかどうか、またどの塾を選ぶかを決める際には、年間のトータル費用をしっかりと見積もり、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。

通塾に時間がかかる

塾に通うためには、当然ながら移動時間が発生します。自宅や学校から塾までの往復時間に加え、授業時間そのものも拘束されます。これがお子さんの可処分時間を圧迫することは間違いありません。

特に部活動に力を入れているお子さんの場合、平日は部活が終わってから急いで塾に向かい、帰宅は夜遅くになるという生活になりがちです。これにより、夕食の時間が不規則になったり、睡眠時間が削られたりする可能性があります。疲労が蓄積すれば、学校の授業中に眠くなってしまったり、体調を崩しやすくなったりするかもしれません。

また、塾の授業や宿題に追われることで、趣味の時間や家族と過ごす時間、あるいは単にリラックスする時間が失われることもあります。思春期のお子さんにとって、こうした時間は精神的な安定を保つ上で非常に重要です。勉強漬けの毎日がお子さんの心身に過度なストレスを与えていないか、保護者の方は注意深く見守る必要があります。

このデメリットを軽減するためには、できるだけ自宅や学校から近い、通いやすい立地の塾を選ぶことが一つの解決策になります。また、最近ではオンライン塾も増えており、移動時間をゼロにできるという点で有力な選択肢となっています。

塾の宿題で学校の勉強がおろそかになる可能性

塾は高校受験合格という目標達成のために、独自のカリキュラムと豊富な課題を提供します。しかし、その熱心さがあだとなり、塾の宿題に追われて学校の授業の予習・復習や提出物といった、本来最も重要であるべき学習がおろそかになってしまうという本末転倒な事態に陥る可能性があります。

中学校の学習は、高校受験の基礎であると同時に、内申点を確保するための土台です。学校の授業を軽視し、提出物を期限内に出さなければ、当然成績は下がり、内申点にも悪影響が出ます。

また、お子さんのキャパシティを超えた量の宿題が出されると、それをこなすこと自体が目的になってしまい、一つひとつの問題にじっくり取り組む時間がなくなります。結果として、分かったつもりで先に進んでしまい、知識が定着しないという悪循環に陥ることもあります。

このような事態を避けるためには、まず「学習の主軸はあくまで学校である」ということを親子で再確認することが大切です。その上で、入塾前に宿題の量や難易度について確認したり、もし通い始めてから負担が大きいと感じるようであれば、正直に塾の講師に相談し、量を調整してもらったりすることが重要です。お子さんの学習状況を最もよく把握しているのは保護者の方です。塾に任せきりにせず、学校と塾のバランスが取れているか、常に見守る姿勢が求められます。

高校受験の塾にかかる費用相場

塾選びにおいて、費用は最も気になるポイントの一つです。ここでは、学年別・指導形態別の月額費用の目安から、月謝以外に発生する諸費用まで、高校受験の塾にかかる費用の全体像を具体的に解説します。費用を把握し、年間の予算を立てる際の参考にしてください。

学年別の月額費用の目安

塾の費用は、学年が上がるにつれて高くなるのが一般的です。これは、受験が近づくにつれて授業時間や日数が増え、指導内容も専門的になるためです。以下は、公立中学校に通う生徒が塾に通った場合の、学年別の年間学習塾費の平均額と、そこから算出した月額の目安です。

| 学年 | 年間学習塾費(平均) | 月額換算(目安) |

|---|---|---|

| 中学1年生 | 211,791円 | 約18,000円 |

| 中学2年生 | 269,709円 | 約22,000円 |

| 中学3年生 | 350,377円 | 約29,000円 |

| (参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」) |

※上記はあくまで全国平均であり、地域や塾の種類、受講する科目数によって大きく異なります。

※この金額には、後述する夏期講習などの季節講習費も含まれています。

中学1年生

中学1年生では、主に英語・数学の2科目、あるいは国語を加えた3科目を受講するケースが多く、授業時間も比較的短いため、費用は最も安く抑えられます。学校の授業の補習や学習習慣の定着を目的とする場合が多いため、月額1万円台後半から2万円台前半が相場となります。

中学2年生

中学2年生になると、受験を意識したコース設定が増え、理科・社会を加えた5科目受講を選択する生徒も増えてきます。学習内容が難しくなるため、授業時間も長くなる傾向にあり、費用は中学1年生よりも上がります。月額2万円台前半から3万円程度が目安となるでしょう。

中学3年生

受験学年である中学3年生は、費用が最も高くなります。通常の授業に加えて、土日を使った特訓講座や志望校別の対策講座などが組まれるためです。特に夏休み以降は、ほぼ毎日塾に通うというケースも珍しくありません。月額費用は3万円から5万円以上になることもあります。

指導形態別の費用相場

塾の費用は、集団指導か個別指導かという指導形態によっても大きく変わります。

| 指導形態 | 月額費用の相場(中学3年生・週2回の場合) | 特徴 |

|---|---|---|

| 集団指導塾 | 25,000円 ~ 40,000円 | 比較的安価。講師1人に対して生徒が多数。 |

| 個別指導塾 | 35,000円 ~ 60,000円 | 比較的高価。講師1人に対して生徒が1〜3人。 |

集団指導塾

集団指導塾は、一人の講師が10名〜30名程度の生徒を同時に指導するスタイルです。学校の授業形式に近く、スケールメリットが活かせるため、個別指導塾に比べて費用は安価な傾向にあります。決められたカリキュラムに沿って効率的に学習を進めたい場合や、競争環境で力を発揮できるタイプのお子さんに適しています。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)または二人〜三人という少人数で指導を行います。生徒一人ひとりの学力や目標に合わせてオーダーメイドのカリキュラムを組める分、人件費がかかるため、集団指導塾よりも費用は高額になります。自分のペースで学習したい、苦手科目を集中的に克服したいというお子さんに向いています。

月謝以外にかかる主な費用

塾の費用を考える上で見落としがちなのが、月々の授業料以外にかかる諸費用です。これらを合計するとかなりの金額になるため、入塾前に必ず確認しましょう。

入会金

入塾する際に一度だけ支払う費用です。相場は10,000円〜30,000円程度ですが、塾によっては兄弟割引や期間限定のキャンペーンで無料になることもあります。

教材費

授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。年間に一括で支払う場合や、学期ごとに支払う場合があります。受講する科目数にもよりますが、年間で20,000円〜50,000円程度が目安です。

季節講習費(夏期講習・冬期講習など)

春休み、夏休み、冬休みなどの長期休暇中に行われる集中講座の費用です。これは月謝とは別途請求されることがほとんどで、年間の塾費用の中で大きなウェイトを占めます。 特に中学3年生の夏期講習や冬期講習は、総復習や実践演習が長時間にわたって行われるため、10万円〜20万円以上かかることも珍しくありません。

模試代

学力レベルや志望校の合格可能性を測るための模擬試験の費用です。塾内で実施される模試や、外部の業者が主催する大規模な模試などがあります。1回あたり3,000円〜6,000円程度で、年間で数回受験するのが一般的です。

これらの費用を総合すると、中学3年生で塾に通った場合、年間のトータル費用は50万円〜80万円、あるいはそれ以上になる可能性もあります。 塾を選ぶ際には、月謝の安さだけで判断せず、必ず年間の総額で比較検討することが重要です。

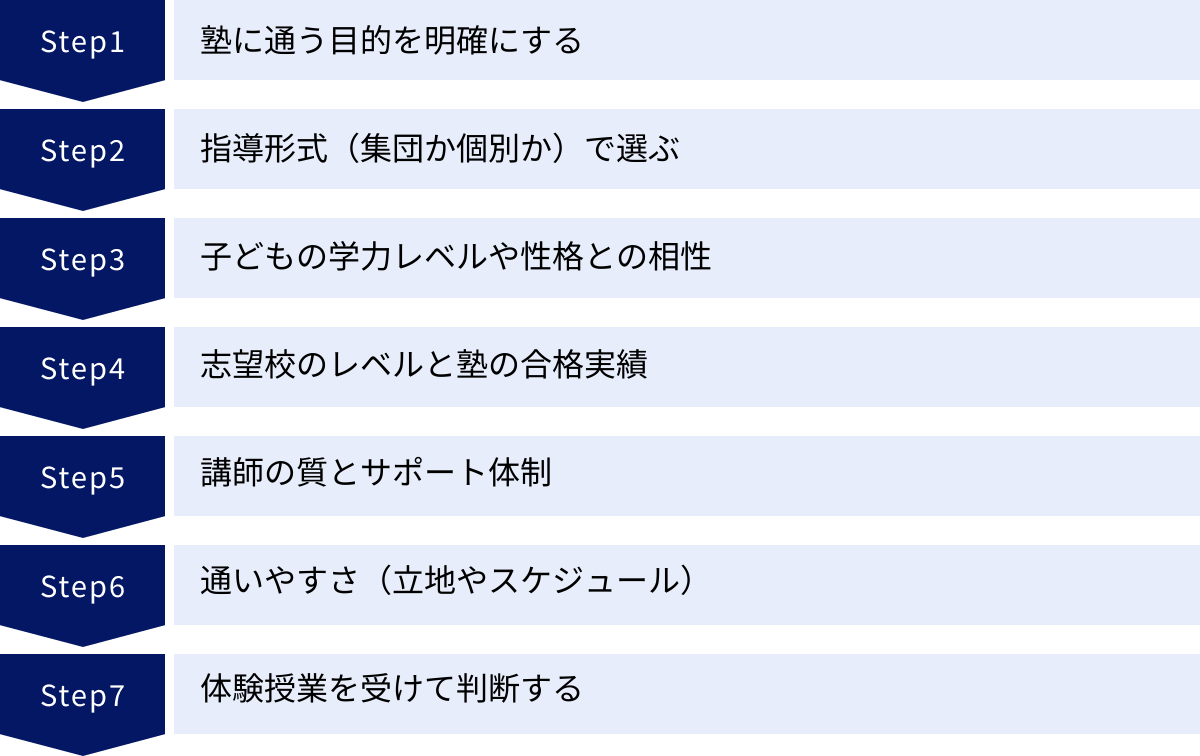

失敗しない!高校受験の塾選び7つのポイント

高額な費用と貴重な時間を投資する塾選びは、絶対に失敗したくないものです。しかし、数多くの塾の中からお子さんに最適な一校を見つけ出すのは至難の業です。ここでは、塾選びで後悔しないために押さえておきたい7つの重要なポイントを解説します。

① 塾に通う目的を明確にする

まず最初にすべきことは、「何のために塾に通うのか」という目的を親子で話し合い、明確にすることです。目的が曖昧なままでは、どの塾が合っているのか判断できません。

- 苦手科目の克服: 特定の科目の成績が振るわない場合、その科目を集中的に指導してくれる個別指導塾が適しているかもしれません。

- 内申点アップ: 定期テスト対策に力を入れている、地域密着型の塾が有効です。

- 難関校合格: 高度なカリキュラムと豊富な合格実績を持つ、大手の進学塾が選択肢になります。

- 学習習慣の確立: 宿題の管理や自習室の環境が整っている塾が良いでしょう。

- 学校の授業の補習: 学校の教科書に準拠したテキストで、丁寧に復習してくれる塾が合っています。

目的が「友達が通っているから」といった漠然とした理由では、いざ通い始めてもモチベーションが続かず、時間とお金の無駄になってしまう可能性があります。塾はあくまで目標を達成するための「手段」です。 まず目的を定めることで、塾選びの軸が定まります。

② 指導形式(集団か個別か)で選ぶ

塾の指導形式は、大きく「集団指導」と「個別指導」に分かれます。それぞれの特徴を理解し、お子さんの性格や学習スタイルに合った形式を選ぶことが重要です。(詳細は後の章で詳しく解説します。)

- 集団指導が向いている子: 負けず嫌いで競争心がある、周りに流されず自分の意見を言える、決められたカリキュラムに沿って効率的に学びたい。

- 個別指導が向いている子: マイペースでじっくり考えたい、人前で質問するのが苦手、特定の苦手分野を克服したい、部活動などでスケジュールが不規則。

どちらが良い・悪いということではなく、お子さんの能力を最も引き出せるのはどちらの環境かという視点で選びましょう。

③ 子どもの学力レベルや性格との相性

塾にはそれぞれ「カラー」や「雰囲気」があります。熱血指導で生徒を鼓舞する塾もあれば、生徒一人ひとりに寄り添い、静かに見守るスタイルの塾もあります。

お子さんの現在の学力レベルと、塾のカリキュ-ラムのレベルが合っているかを確認することは必須です。基礎が定着していないのに、応用問題ばかりを扱う進学塾に入っても、授業についていけず自信を失ってしまいます。逆に、学力上位の生徒が補習中心の塾に入っても、物足りなさを感じてしまうでしょう。

また、性格との相性も非常に重要です。

- 活発で、先生や友達と積極的にコミュニケーションを取りたい子には、和気あいあいとした雰囲気の塾。

- 静かな環境で黙々と集中したい子には、落ち着いた雰囲気の塾。

- 褒められて伸びるタイプの子には、肯定的な声かけを重視する塾。

- 厳しく指導されて奮起するタイプの子には、適度な緊張感のある塾。

塾選びの主役は、あくまでお子さん自身です。 保護者の理想や見栄で選ぶのではなく、お子さんが「ここなら頑張れそう」と前向きに感じられる場所を選ぶことが、継続の鍵となります。

④ 志望校のレベルと塾の合格実績

志望校が具体的に決まっている場合は、その高校への合格実績が豊富な塾を選ぶのが定石です。豊富な合格実績は、その高校の入試傾向を熟知し、効果的な対策ノウハウを持っている証拠です。

ただし、合格実績の数字を見る際には注意が必要です。

- 「延べ人数」か「実人数」か: 一人の生徒が複数の高校に合格した場合、延べ人数では合格者数が多く見えます。実人数で公表している塾の方が信頼性は高いと言えます。

- 塾全体の実績か、校舎単体の実績か: 大手塾の場合、全体の合格者数は多くても、お子さんが通う校舎からの合格者は少ないというケースもあります。お住まいの地域を管轄する校舎の実績を確認しましょう。

また、地域密着型の塾は、特定の公立高校や近隣の私立高校に強いパイプを持っていることがあります。地元の高校に進学したい場合は、大手塾よりも地域の情報に精通した塾の方が有利な場合もあります。

⑤ 講師の質とサポート体制

結局のところ、塾の質は「教えてくれる講師の質」に大きく左右されます。授業が分かりやすいのはもちろんのこと、生徒のやる気を引き出す情熱や、質問への対応の丁寧さも重要です。

講師が正社員のプロ講師中心なのか、大学生のアルバイト講師が中心なのかも確認したいポイントです。アルバイト講師が悪いわけではありませんが、指導経験や責任感の面ではプロ講師に分があることが多いです。個別指導塾の場合は、講師との相性が特に重要になるため、ミスマッチがあった場合に講師を変更できる制度があるかどうかも確認しておくと安心です。

また、授業以外のサポート体制もチェックしましょう。

- 進路相談や保護者面談の頻度

- 欠席した際の振替授業や補習の有無

- 自習室の利用ルールや質問対応の可否

- 定期的な学習状況の報告

手厚いサポート体制が整っている塾は、生徒一人ひとりへの関心が高く、安心して子どもを預けられる塾と言えるでしょう。

⑥ 通いやすさ(立地やスケジュール)

どれだけ良い塾でも、通うのが困難では長続きしません。継続するためには、物理的な通いやすさが不可欠です。

- 立地: 自宅や学校から無理なく通える距離か。駅からの距離、バス停からの距離も確認しましょう。

- 安全性: 夜遅くに帰宅することを考え、人通りが多く、明るい道を通って帰れるか。通塾路の安全性は非常に重要です。

- スケジュール: 授業の曜日や時間帯が、部活動や他の習い事と両立できるか。振替制度の柔軟性も確認ポイントです。

特に部活動に力を入れているお子さんの場合、両立できるかどうかは死活問題です。無理なスケジュールを組むと、心身ともに疲弊してしまいます。

⑦ 体験授業を受けて判断する

パンフレットやウェブサイト、口コミだけでは、塾の本当の姿は分かりません。最終的な判断は、必ずお子さん自身が体験授業に参加してからにしましょう。複数の塾の体験授業を受けて比較検討するのが理想です。

【体験授業でチェックすべきポイント】

- 授業の分かりやすさ: 専門用語ばかりでなく、中学生に理解できる言葉で説明しているか。

- 授業のテンポや雰囲気: 自分に合っているか。速すぎたり、遅すぎたりしないか。

- 講師の様子: 生徒の反応を見ながら進めているか。情熱や人柄はどうか。

- 他の生徒の様子: 集中しているか。授業中の私語は多くないか。

- 教室の環境: 清潔か。机や椅子の広さは十分か。

- 塾全体の雰囲気: スタッフの挨拶や対応はどうか。

体験後には、必ずお子さんの感想を詳しく聞いてください。「楽しかった」「分かりやすかった」といったポジティブな感想が聞かれれば、その塾はお子さんに合っている可能性が高いと言えます。「百聞は一見にしかず」です。最後の決め手は、お子さんの直感を信じましょう。

集団指導塾と個別指導塾の違いとは?

塾選びの大きな分岐点となるのが、「集団指導」と「個別指導」のどちらを選ぶかです。両者にはそれぞれ明確なメリット・デメリットがあり、お子さんの性格や目標によって向き不向きが異なります。それぞれの特徴を正しく理解し、最適な選択をしましょう。

集団指導塾の特徴・メリット・デメリット

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が複数の生徒に対して一斉に授業を行う形式です。学力別にクラスが編成されることが多く、決められた年間カリキュラムに沿って授業が進んでいきます。

| 詳細 | |

|---|---|

| 特徴 | ・講師1人に対し、生徒10名~30名程度 ・学力別のクラス編成 ・決められた年間カリキュラムに沿って進行 |

| メリット | ・費用が比較的安い ・仲間やライバルと切磋琢磨できる競争環境がある ・体系的で効率的なカリキュラム ・難関校向けのハイレベルな授業を受けられる |

| デメリット | ・質問がしにくい場合がある ・授業が自分のペースに合わない(進度が速い/遅い) ・一度つまずくと、授業についていけなくなるリスクがある ・スケジュールが固定されており、振替が難しい場合が多い |

集団指導の最大の魅力は、仲間と切磋琢磨できる競争環境です。クラス内での順位や模試の成績を意識することで、「負けたくない」という気持ちが学習意欲に繋がり、学力を大きく伸ばす生徒は少なくありません。また、体系化されたカリキュラムは、受験に必要な知識を効率的に網羅できるように作られており、特に志望校が明確で、同じ目標を持つ仲間と学びたい生徒に適しています。費用面で個別指導より安価な点も大きなメリットです。

一方で、授業は一定のペースで進むため、内気な性格で大勢の前で質問するのが苦手な生徒や、特定の単元でつまずいてしまった生徒は、分からない点を解消できないまま授業が進んでしまい、取り残されてしまう危険性があります。

個別指導塾の特徴・メリット・デメリット

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)、または二人から三人程度の少人数で指導を行う形式です。生徒一人ひとりの学習状況や目標に合わせて、オーダーメイドでカリキュラムを作成します。

| 詳細 | |

|---|---|

| 特徴 | ・講師1人に対し、生徒1名~3名程度 ・生徒に合わせたオーダーメイドのカリキュラム ・柔軟なスケジュール調整が可能 |

| メリット | ・自分のペースで学習を進められる ・質問がしやすい環境 ・苦手科目や特定の単元を集中して対策できる ・部活動などと両立しやすい柔軟なスケジュール |

| デメリット | ・費用が比較的高額になる ・競争環境がないため、モチベーション維持に工夫が必要 ・講師の質や相性に指導効果が大きく左右される ・カリキュラムの進捗が遅くなる可能性がある |

個別指導の最大のメリットは、生徒一人ひとりのニーズにきめ細かく対応できる点です。「数学の関数だけがどうしても苦手」「前の学年の内容から復習したい」といった個別の要望に柔軟に応えることができます。講師との距離が近いため、気軽に質問でき、分かるまで丁寧に教えてもらえる環境は、勉強に苦手意識を持つ生徒にとって大きな安心材料となります。また、曜日や時間帯を比較的自由に選べるため、部活動や他の習い事で忙しい生徒でも無理なく通い続けられます。

その反面、手厚い指導の分、費用は集団指導よりも高額になります。また、仲間と競い合う環境がないため、本人のやる気次第では学習が停滞してしまう可能性もあります。指導の質が講師個人のスキルや生徒との相性に大きく依存する点も、考慮すべきポイントです。

どちらがお子さんに合っているか

集団指導と個別指導、どちらがお子さんに合っているかを判断するためのチェックリストを用意しました。

【集団指導がおすすめなタイプ】

- [ ] 競争することで意欲が湧く、負けず嫌いな性格だ

- [ ] 学校の授業には概ねついていけている

- [ ] 人前で物怖じせず、分からないことを質問できる

- [ ] 難関校を目指しており、ハイレベルな環境に身を置きたい

- [ ] 決められたスケジュールに沿って学習を進めるのが得意だ

【個別指導がおすすめなタイプ】

- [ ] 自分のペースでじっくりと学習したい

- [ ] 特定の苦手科目や単元を克服したい

- [ ] 大勢の前で質問するのが苦手・内気な性格だ

- [ ] 部活動や習い事が忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい

- [ ] 前の学年の内容など、さかのぼって学習したい分野がある

最終的には、お子さんの性格、学力、目標を総合的に判断し、本人が「ここでなら頑張れそう」と思える形式を選ぶことが最も重要です。 塾によっては集団指導と個別指導の両方を併設している場合もあるため、苦手科目は個別で、得意科目は集団で、といった組み合わせも検討してみると良いでしょう。

塾なしで高校受験に合格することは可能?

「高校受験には塾が必須」という風潮がありますが、果たして本当にそうでしょうか。結論から言えば、塾なしで高校受験に合格することは十分に可能です。ただし、それにはいくつかの条件と、本人の強い意志が必要になります。ここでは、塾なしで受験に臨む場合のメリット・デメリットや、成功するためのポイントを解説します。

塾なしで受験するメリット・デメリット

塾に通わないという選択には、メリットとデメリットの両方があります。これらを天秤にかけ、ご家庭とお子さんにとってどちらが大きいかを考えることが大切です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 費用面 | 塾にかかる費用(年間数十万円)が一切かからない。 | – |

| 時間面 | 通塾の往復時間や拘束時間がなく、自由に使える時間が増える。 部活動や趣味、休息に時間を充てられる。 | – |

| 学習面 | 自分の学力やペースに合わせて、学習計画を完全に自由に組み立てられる。 | ・学習計画の立案や進捗管理をすべて自分で行う必要がある。 ・分からない問題があった時に、すぐに質問できる相手がいない。 |

| 情報面 | – | 最新の入試情報や各高校のデータが入手しにくい。 ・客観的な学力レベル(偏差値や順位)を把握しにくい。 |

| 精神面 | 塾の宿題やクラス昇降のプレッシャーがない。 | ・モチベーションの維持が難しい。 ・ライバルの存在が見えず、孤独な戦いになりがち。 |

最大のメリットは、経済的な負担と時間的な制約から解放されることです。浮いた費用を教材費や模試代に充てたり、家族旅行に使ったりすることもできます。また、自分の裁量で学習計画を立てられるため、得意分野を伸ばし、苦手分野に時間をかけるといった効率的な学習も可能です。

一方で、最大のデメリットは、情報収集とモチベーション維持の難しさです。塾が提供してくれるような最新の受験情報やデータ分析、戦略的な併願指導などを自力で行う必要があります。また、共に頑張る仲間や励ましてくれる講師がいない環境で、長期間にわたって高い学習意欲を保ち続けるのは、大人でも簡単なことではありません。

塾なしで合格を目指せる子の特徴

塾に通わずに高校受験を成功させる生徒には、いくつかの共通した特徴が見られます。お子さんがこれらの特徴に当てはまるかどうか、客観的に見極めることが重要です。

- ① 非常に高い自己管理能力がある子

自分で目標を設定し、それに基づいた学習計画を立て、毎日コツコツと実行できる能力。スマートフォンの誘惑に打ち勝ち、やるべきことを優先できる強い自制心が必要です。 - ② 明確な目標と強い意志がある子

「絶対にこの高校に合格したい」という強い動機があり、そのために何をすべきかを自分で考え、行動できる子。他人から言われなくても、自ら机に向かうことができます。 - ③ 基礎学力が定着し、自学自習の習慣がある子

学校の授業内容をしっかりと理解しており、分からないことがあれば教科書や参考書で自分で調べる力がある子。日頃から予習・復習の習慣が身についていることが前提となります。 - ④ 保護者の手厚いサポートが得られる子

学習計画の相談に乗ったり、教材選びを手伝ったり、模試の申し込みをしたりと、保護者が伴走者としてサポートできる体制があることも重要です。精神的な支えとなることも求められます。

もし、これらの特徴に当てはまらない場合、無理に塾なしで進めるよりも、塾や他の学習サービスの利用を検討する方が賢明かもしれません。

塾以外の学習方法

「塾には通いたくないけれど、独学だけでは不安」という場合には、塾以外の学習方法を組み合わせるという選択肢があります。

通信教育(スタディサプリなど)

近年、急速に利用者を増やしているのが、インターネットを利用した通信教育です。

- 特徴: 有名講師による質の高い映像授業を、スマートフォンやタブレットでいつでもどこでも視聴できます。月額数千円程度と、塾に比べて圧倒的に低価格なのが魅力です。

- メリット: 自分のペースで学習でき、分からない部分は何度でも繰り返し視聴できます。通塾の必要もありません。中学1年から3年までの全科目の授業が見放題のサービスが多く、苦手な学年にさかのぼって復習することも容易です。

- デメリット: 映像授業を見るだけでは知識は定着しません。演習問題を解くなどのアウトプットを自分で行う必要があります。また、直接質問できる機会が限られているため、自己管理能力が求められます。

家庭教師

講師が自宅に来て、マンツーマンで指導してくれるのが家庭教師です。

- 特徴: 究極のオーダーメイド指導が可能です。お子さんの学力、性格、目標に合わせて、完全にパーソナライズされたカリキュラムで指導を受けられます。

- メリット: 自宅でリラックスして指導を受けられ、通塾の必要がありません。講師を独占できるため、質問しやすく、きめ細かい指導が期待できます。スケジュールも柔軟に調整できます。

- デメリット: 学習サービスの中では最も費用が高額になる傾向があります。講師との相性が合わない場合のリスクも考慮する必要があります。

これらのサービスを、市販の参考書や問題集、そして学校の授業と組み合わせることで、塾に通わなくても効果的な受験対策を行うことが可能です。重要なのは、お子さんに合った学習スタイルを見つけ、継続することです。

高校受験対策におすすめの塾を紹介

ここでは、高校受験対策で多くの実績を持つ代表的な塾を、指導形態別にご紹介します。各塾にはそれぞれ独自の強みや指導方針があります。お子さんの性格や目標と照らし合わせながら、塾選びの参考にしてください。

※ご紹介する内容は各塾の一般的な特徴であり、校舎によって異なる場合があります。最新の情報や詳細なコース内容、料金については、必ず各塾の公式サイトをご確認ください。

【集団指導】おすすめの塾

競争環境の中で切磋琢磨しながら学力を伸ばしたいお子さん向けの、代表的な集団指導塾です。

臨海セミナー

神奈川県を地盤に、首都圏を中心に全国展開している大手塾です。「共育」という理念のもと、生徒と講師が一体となって目標達成を目指すスタイルが特徴です。学力別のクラス編成が細かく、最難関校を目指す「ESC難関高校受験科」から内申点対策を重視するコースまで、多様なニーズに対応しています。定期テスト対策にも定評があり、「臨海方式」と呼ばれる独自の指導法で成績アップをサポートします。(参照:臨海セミナー公式サイト)

栄光ゼミナール

少人数制のグループ指導を特徴とする塾です。1クラス10名前後の少人数で、講師が生徒一人ひとりの表情や理解度を把握しながら授業を進めます。生徒が主役となる「対話型」の授業を重視しており、発言や質問がしやすい雰囲気が魅力です。「i-cot(アイコット)」と呼ばれる自立学習室も充実しており、学習習慣の定着をサポートします。きめ細かい指導を求めるなら有力な選択肢です。(参照:栄光ゼミナール公式サイト)

早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」という教育理念を掲げ、難関校受験に圧倒的な強さを誇る進学塾です。熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が特徴で、生徒の競争心を刺激しながら学力を引き上げます。「必勝志望校別コース」や正月特訓など、志望校合格に特化したプログラムが豊富です。高い目標を持ち、厳しい環境で自分を鍛えたい生徒に向いています。(参照:早稲田アカデミー公式サイト)

市進学院

千葉県や東京都を中心に展開し、「めんどうみ合格主義」を掲げる塾です。生徒一人ひとりに寄り添う丁寧な指導に定評があります。講師と生徒が一体となって授業を作り上げる「共演授業」や、家庭学習をサポートする映像授業「ウイングネット」など、独自のシステムが充実しています。アットホームな雰囲気の中で、着実に学力を伸ばしたい生徒に適しています。(参照:市進学院公式サイト)

【個別指導】おすすめの塾

自分のペースで学習を進めたい、苦手科目を集中的に克服したいお子さん向けの、代表的な個別指導塾です。

個別教室のトライ

家庭教師のトライで培ったノウハウを活かした、完全マンツーマンの個別指導塾です。生徒一人に講師一人がつきっきりで指導するため、質問がしやすく、きめ細かいサポートが受けられます。「トライ式学習法」という独自のメソッドに基づき、生徒の性格や学力に合わせたカリキュラムを作成します。講師の選定から学習計画の管理まで、教育プランナーが総合的にサポートしてくれる点も安心です。(参照:個別教室のトライ公式サイト)

東京個別指導学院(TKG)

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、首都圏を中心に展開しています。指導形式は1対1または1対2から選択可能。生徒の目標や学習状況に応じて、担当講師が最適な学習プランを提案します。豊富な情報力を持つベネッセグループならではの進路指導も強みです。当日振替にも無料で対応するなど、部活動などで忙しい生徒にも通いやすいシステムが整っています。(参照:東京個別指導学院公式サイト)

明光義塾

「個別指導」のパイオニアとして知られ、全国に多数の教室を展開しています。講師が一方的に教えるのではなく、生徒自身が考え、答えを導き出すプロセスを重視する「MEIKO式コーチング」が特徴です。分かったことを生徒自身の言葉で説明する「振り返り」の時間を通じて、本質的な理解と表現力を養います。自立学習の習慣を身につけさせたい場合に適しています。(参照:明光義塾公式サイト)

スクールIE

「やる気スイッチ」のCMで知られる個別指導塾です。独自の個性診断テスト(ETS)と学力診断テスト(PCS)を用いて、生徒の性格や学力を科学的に分析し、一人ひとりに最適なオーダーメイドのカリキュラムを作成します。相性の良い講師をマッチングさせるシステムも特徴で、生徒のやる気を最大限に引き出すことを目指しています。勉強へのモチベーションを高めたいお子さんに合った塾と言えるでしょう。(参照:スクールIE公式サイト)

まとめ:最適な時期と塾選びでお子さんの高校受験を成功に導こう

高校受験における塾選びは、お子さんの将来を左右しかねない重要な決断です。この記事では、塾に通い始める最適な時期から、塾のメリット・デメリット、費用、そして後悔しないための選び方のポイントまで、幅広く解説してきました。

最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。

- 入塾の最適な時期に絶対的な正解はない。 中学1年生からの早期スタート、最も一般的な中学2年生、短期集中の中学3年生など、それぞれのメリット・デメリットを理解し、お子さんの学力、性格、目標に合わせて判断することが何よりも重要です。

- 塾選びは多角的な視点で行う。 指導形式(集団か個別か)、費用、合格実績、講師の質、サポート体制、通いやすさなど、様々な要素を総合的に比較検討する必要があります。

- 塾選びの目的を明確にする。 「苦手克服」「内申点アップ」「難関校合格」など、何のために塾に通うのかをはっきりさせることで、選ぶべき塾のタイプが見えてきます。

- 主役は常にお子さん自身。 保護者の希望だけでなく、お子さんの意見を尊重し、本人が「ここで頑張りたい」と思える場所を見つけることが、モチベーションを維持し、成果を出すための最大の秘訣です。

- 最終判断は体験授業で。 パンフレットや評判だけを鵜呑みにせず、必ず体験授業に参加し、実際の授業の雰囲気や講師との相性をお子さん自身の肌で感じてから決めましょう。

高校受験は、お子さんにとって初めて経験する大きな試練かもしれません。その道のりは決して平坦ではないでしょう。しかし、信頼できる塾というパートナーを見つけることができれば、その道のりはより確かなものになります。

この記事が、数ある選択肢の中からお子さまにとって最高の塾を見つけ出し、実りある高校受験へと繋がるための一助となれば幸いです。保護者としてできる最善のサポートを行い、お子さんの挑戦を温かく見守り、応援してあげてください。