お子様の学習塾選びは、将来の可能性を広げるための重要な一歩です。しかし、「集団塾と個別指導塾、どちらが良いのだろう?」「うちの子にはどんな塾が合っているの?」といった悩みは尽きないものです。特に、多くの生徒が共に学ぶ「集団塾」は、その特徴を正しく理解しなければ、期待した効果が得られないこともあります。

この記事では、集団塾の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、個別指導塾との詳細な比較、そして後悔しないための選び方まで、網羅的に解説します。お子様にとって最適な学習環境を見つけるための、確かな羅針盤となることを目指します。ぜひ最後までお読みいただき、納得のいく塾選びにお役立てください。

目次

集団塾とは

まずはじめに、「集団塾」がどのようなものなのか、その基本的な定義や特徴を深く理解しておきましょう。なんとなく「学校の授業のような形式」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、その目的や運営形態は多岐にわたります。

集団塾とは、その名の通り「一人の講師が、複数の生徒に対して一斉に授業を行う形式の学習塾」を指します。学校のクラス授業と似たスタイルであり、講師が黒板やホワイトボードを使って講義を進め、生徒たちはそれを聞いてノートを取る、というのが基本的な流れです。クラスの人数は塾の規模やコースによって様々で、10名程度の少人数クラスから、50名を超える大規模なクラスまで存在します。

集団塾の主な目的は、大きく分けて二つあります。一つは「受験対策」であり、もう一つは「学校の授業の補習」です。

前者の「受験対策」を主目的とする塾は、一般的に「進学塾」と呼ばれます。難関の私立・国公立中学校や高校、大学への合格を目指す生徒たちが集まり、非常に高いレベルの授業が展開されます。カリキュラムは志望校合格から逆算して綿密に組まれており、入試で高得点を取るためのテクニックや、学校では扱わないような発展的な内容も多く学びます。定期的に行われる模試で自分の学力レベルや志望校内での立ち位置を正確に把握し、ライバルと競い合いながら学力を高めていくのが特徴です。

後者の「学校の授業の補習」を目的とする塾は、「補習塾」と呼ばれます。こちらの主な目標は、学校の授業内容を確実に理解し、定期テストでの成績アップや内申点の向上を目指すことです。授業の進度は学校の少し先を行く「予習型」か、学校で習った内容を復習する「復習型」が中心となります。基礎学力の定着を重視し、生徒一人ひとりが授業でつまずかないようにサポートすることを目的としています。

このように、同じ集団塾という括りであっても、その目的によって雰囲気や授業内容は大きく異なります。そのため、塾選びの際には「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることが非常に重要になります。

集-団塾の授業は、多くの場合、学力別のクラス編成で行われます。入塾時に行われるテストの結果に基づいて、生徒の学力に合ったクラスに振り分けられます。これにより、生徒は自分のレベルに合った内容の授業を受けることができ、授業が簡単すぎて退屈したり、逆に難しすぎてついていけなくなったりするのを防ぎます。そして、入塾後も定期的なテストの結果によってクラスが変動(昇降格)することが多く、これが生徒の学習意欲を刺激する一つの要因にもなっています。

具体例を挙げてみましょう。例えば、公立中学校に通うA君は、定期テストでは常に平均点以上を取れていますが、学年トップ層には一歩及ばない状況です。「もっと上のレベルを目指したい、〇〇高校に合格したい」という明確な目標を持ち、同じ志を持つライバルと切磋琢磨できる環境を求めて、進学塾タイプの集団塾を選びました。入塾テストの結果、彼は上位クラスに入ることができ、レベルの高い授業と周りの生徒からの刺激を受け、学習へのモチベーションが飛躍的に高まりました。

このように集団塾は、明確な目標を持ち、体系化されたカリキュ-ラムの下で、仲間と共に高め合いたいと考える生徒にとって非常に効果的な学習環境と言えます。次の章からは、この集団塾が持つ具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

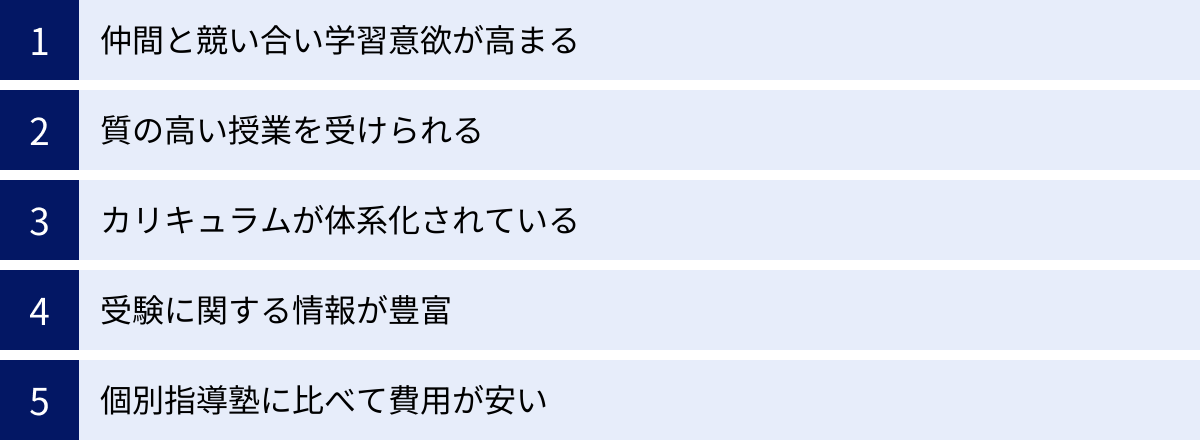

集団塾の5つのメリット

集団塾には、個別指導塾にはない独自の魅力や利点が数多く存在します。ここでは、集団塾を選ぶことで得られる代表的な5つのメリットについて、それぞれを詳しく解説していきます。お子様の性格や学習スタイルと照らし合わせながら、どのメリットが魅力的か考えてみてください。

① 仲間と競い合い学習意欲が高まる

集団塾の最大のメリットの一つは、同じ目標を持つ仲間やライバルの存在です。一人で黙々と勉強するのとは異なり、周りの生徒の頑張りを肌で感じることで、自然と「自分も頑張ろう」「あの子に負けたくない」という気持ちが芽生えます。この健全な競争心が、学習意欲を持続させるための強力なエンジンとなります。

多くの集団塾では、定期テストや模試の結果がクラス内や塾全体で掲示されることがあります。自分の名前や点数、順位が公表されることに抵抗を感じる場合もありますが、多くの生徒にとっては自分の現在の立ち位置を客観的に知る良い機会となります。ライバルの成績を見て悔しさを感じたり、自分の成績が上がったことに喜びを感じたり、そうした経験を通じて精神的にたくましく成長していくことができます。

また、競争だけでなく「協同」の側面も重要です。難しい問題に直面したとき、休み時間に友達と「あの問題どうやって解いた?」と教え合ったり、励まし合ったりすることもあるでしょう。同じ志望校を目指す仲間と共に過ごす時間は、辛い受験勉強を乗り越える上での大きな支えとなります。このような連帯感や仲間意識は、集団塾ならではの貴重な経験です。

心理学の世界には「社会的比較理論」という考え方があります。これは、人は他者と自分を比較することで、自分の能力や意見の妥当性を評価するというものです。集団塾という環境は、まさにこの社会的比較が常に起こる場所です。自分よりできる子を見て目標を設定し、同じくらいのレベルの子とは競い合い、少し下のレベルの子には優越感を抱く(時には教えることで自分の理解を深める)、こうしたダイナミクスが学習活動全体を活性化させるのです。

健全な競争環境と仲間との連帯感が、お子様の学習意欲を内側から引き出してくれること、これが集-団塾が持つ大きな力の一つです。

② 質の高い授業を受けられる

集団塾、特に長い歴史を持つ大手進学塾では、指導経験が豊富で専門性の高い講師による、質の高い授業を受けられる可能性が高いです。多くの集団塾では、講師は教科専任制をとっており、例えば数学の講師は数学だけを、英語の講師は英語だけを専門に教えています。一つの教科を長年教え続けることで、その教科に対する深い知識はもちろん、生徒がどこでつまずきやすいのか、どう説明すれば理解しやすいのか、そして入試で点が取れるポイントはどこなのか、といった指導ノウハウが蓄積されていきます。

いわゆる「カリスマ講師」と呼ばれるような、生徒を惹きつける話術と分かりやすい解説で人気の講師が存在するのも集団塾の特徴です。彼らの授業は、ただ知識を伝えるだけでなく、時にユーモアを交え、時に厳しい言葉で生徒を鼓舞するなど、エンターテイメント性も兼ね備えていることが多く、生徒は知的好奇心を刺激されながら楽しく学習を進めることができます。

例えば、複雑で覚えにくい歴史の年号を面白い語呂合わせで教えてくれたり、難解な物理の法則を身近な現象に例えて説明してくれたりすることで、生徒の記憶に強く残り、理解を助けます。このような授業展開は、長年の経験と研究に裏打ちされたプロの技と言えるでしょう。

また、大手塾では講師の採用基準が厳しく、採用後も定期的な研修や授業コンテストなどを通じて、常に指導力の向上に努めています。そのため、塾全体として授業の質が一定水準以上に保たれているという安心感があります。

もちろん、講師との相性の問題はありますが、平均的に見て質の高い、効率的で分かりやすい授業を受けられる可能性が高いことは、集団塾の大きなメリットです。

③ カリキュラムが体系化されている

集団塾の強みは、志望校合格や目標達成から逆算して設計された、体系的なカリキュラムにあります。塾に入会すると、まず年間の学習スケジュールが提示されます。そこには、いつ、どの単元を学習し、いつまでに全範囲を終え、いつから実践的な演習に入るのか、といった学習の全体像が明確に示されています。

この計画性の高さは、生徒と保護者の双方に大きな安心感を与えます。特に受験勉強においては、膨大な学習範囲を限られた時間の中で効率的にこなしていく必要があります。個人で学習計画を立てるのは非常に難しく、どこから手をつけていいか分からなくなったり、計画に無理が生じたりしがちです。しかし、集団塾のカリキュラムに沿って学習を進めれば、入試までに必要な学力を計画的に、そして抜け漏れなく身につけていくことができます。

例えば、高校受験を控えた中学3年生向けの一般的なカリキュラムでは、1学期から夏休みにかけて中学3年間の学習内容を総復習し、夏期講習で苦手分野を徹底的に克服。2学期からは入試レベルの実践的な問題演習に入り、冬期講習や直前講習で過去問対策や出題傾向に合わせた最終調整を行う、といった形で、時期に応じて最適な学習内容が組まれています。

このゴールから逆算された無駄のないカリキュラムは、長年にわたる塾の指導経験と入試分析の賜物です。この確立されたレールに乗ることで、生徒は「今、何をすべきか」に迷うことなく、目の前の学習に集中できます。

④ 受験に関する情報が豊富

現代の受験は「情報戦」とも言われます。志望校の入試傾向、出題形式、配点、合格に必要な内申点や偏差値、併願校の組み合わせ方など、合否を左右する情報は多岐にわたります。これらの情報を個人で、しかも正確に収集するのは非常に困難です。

この点において、集団塾、特に大手進学塾は圧倒的な強みを発揮します。長年の指導を通じて蓄積された膨大な卒業生のデータや、最新の入試分析に基づいた質の高い情報を豊富に保有しているからです。

塾では、定期的に実施される模試の結果と生徒の内申点を組み合わせ、極めて精度の高い合格可能性判定を行います。そのデータに基づいて、生徒一人ひとりに対して「この成績ならA高校は安全圏、B高校は挑戦校として狙える」「C高校とD高校は入試の出題傾向が似ているから併願におすすめ」といった、具体的で的確な進路指導が行われます。

また、学校説明会やパンフレットだけでは得られない、各学校の校風や内部事情といった「生の情報」を持っていることもあります。これらの情報は、志望校を最終決定する上で非常に貴重な判断材料となります。

保護者向けの説明会を定期的に開催し、最新の入試動向や今後の学習スケジュール、家庭でのサポートの仕方などを共有してくれる塾も多く、親子で一丸となって受験に臨む体制を築きやすいのもメリットです。個人ではアクセスが難しい、戦略的な受験を可能にする情報力は、集団塾を選ぶ大きな理由の一つと言えるでしょう。

⑤ 個別指導塾に比べて費用が安い

教育費は家計にとって大きな負担となるため、塾の費用は非常に気になるポイントです。一般的に、集団塾は個別指導塾に比べて、月々の授業料が安価であるというメリットがあります。

この価格差が生まれる理由は、そのビジネスモデルの違いにあります。集団塾は一人の講師が多くの生徒を同時に指導するため、生徒一人当たりの人件費を低く抑えることができます。一方、個別指導塾は講師一人に対して生徒が1〜3名程度と少ないため、どうしても一人当たりの授業料は高くなります。

例えば、同じ「週2回・各90分」の授業を受ける場合でも、集団塾と個別指導塾では月謝に1万円以上の差が出ることが珍しくありません。年間に換算すると、その差は10万円以上にもなります。

もちろん、費用だけで塾の価値を判断することはできません。しかし、この記事で見てきたような「質の高い授業」「体系的なカリキュラム」「豊富な情報」といったメリットを、比較的リーズナブルな価格で受けられるという点は、集団塾のコストパフォーマンスの高さを物語っています。

経済的な負担を抑えつつ、質の高い教育環境を求める家庭にとって、集団塾は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。ただし、夏期講習などの季節講習や教材費、模試代などが別途必要になるため、トータルの費用については後述する「費用相場」の章で詳しく確認することが重要です。

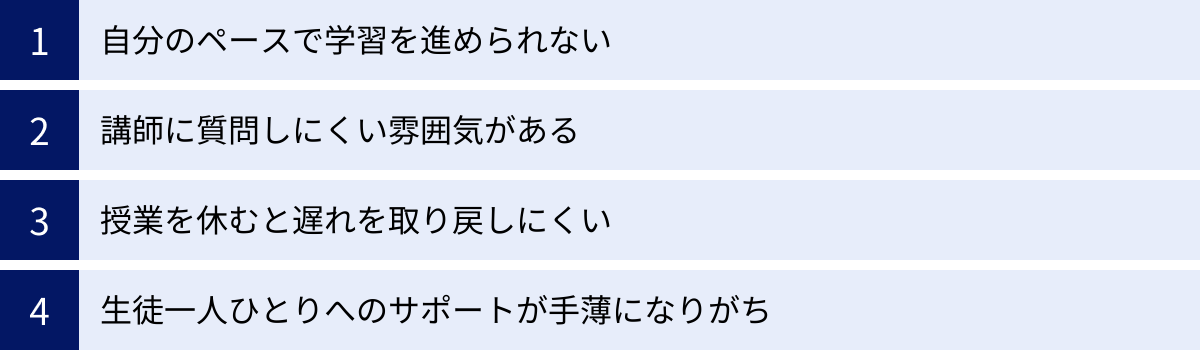

集団塾の4つのデメリット

多くのメリットがある一方で、集団塾にはその指導形式ゆえのデメリットも存在します。これらのデメリットを理解せずに塾を選んでしまうと、「うちの子には合わなかった」という結果になりかねません。ここでは、集団塾が抱える代表的な4つのデメリットを深掘りし、どのような注意が必要かを解説します。

① 自分のペースで学習を進められない

集団塾の最大のデメリットは、カリキュラムや授業のペースが生徒全員に対して画一的であり、個人のペースに合わせられない点です。授業はクラス全体の理解度を基準に進んでいくため、生徒によっては「授業が速すぎてついていけない」、あるいは逆に「簡単すぎて物足りない」というミスマッチが生じる可能性があります。

特に、学習につまずきを感じている生徒にとって、このデメリットは深刻です。例えば、数学の一次関数で理解が曖昧なまま、授業は次の単元である二次関数に進んでしまいます。分からない部分を放置したまま先に進むため、雪だるま式に苦手意識が膨らんでしまい、最終的には「数学が全く分からない」という状態に陥りかねません。生徒は周りの目を気にして「分かったふり」をしてしまいがちで、これが学力不振の大きな原因となります。

一方で、学力上位の生徒にとっても、すでに完全に理解している内容の解説を長時間聞かされるのは、退屈で非効率的な時間となってしまいます。もっと応用的な問題に挑戦したい、先の単元に進みたいという意欲があっても、クラス全体のペースに合わせる必要があります。

このように、集団塾では「生徒がカリキュラムに合わせる」ことが求められます。授業で分からなかった箇所は、授業外の時間に自分で質問に行ったり、自習で補ったりする積極性と自主性が不可欠です。自分のペースでじっくり考えたいタイプの子や、特定の苦手分野を根本から克服したい子にとっては、集団塾の画一的なペースは大きなストレスとなる可能性があります。

② 講師に質問しにくい雰囲気がある

集団塾の授業は、基本的に講師から生徒への一方通行の講義形式で進みます。そのため、授業中に疑問点が浮かんでも、その場で気軽に質問しにくいという問題があります。

質問しにくい理由はいくつか考えられます。まず、授業の流れを止めてしまうことへの遠慮です。「自分の質問のせいで授業が中断し、他の生徒に迷惑をかけてしまうのではないか」という心理が働きます。また、「こんな基本的なことを質問したら、周りから『できない奴』だと思われるのではないか」という羞恥心も、特に思春期の生徒にとっては大きな壁となります。

もちろん、多くの講師は「質問はいつでも歓迎する」というスタメンスですが、授業後の休み時間は、他の生徒からの質問対応や次の授業の準備で忙しくしていることが多く、タイミングを掴むのが難しい場合もあります。内気な性格の子や、人前で発言することに慣れていない子にとって、講師に質問しに行くという行為そのものが非常に高いハードルとなってしまうのです。

結果として、小さな疑問が解消されないまま積み重なり、前述の「ついていけない」状況を助長してしまいます。塾によっては質問対応専門のスタッフがいたり、定期的に質問タイムを設けたりする工夫をしていますが、それでも生徒自身の積極性に依存する部分が大きいのが実情です。

受け身の姿勢では疑問点を解消しきれない可能性があり、自ら積極的に行動できる子でないと、集団塾の効果を最大限に引き出すことは難しいかもしれません。

③ 授業を休むと遅れを取り戻しにくい

体系化されたカリキュラムは集団塾のメリットですが、それは同時に、一度休んでしまうと学習の遅れを取り戻すのが難しいというデメリットにも繋がります。

集団塾の授業は、毎回が連続した内容であり、1回休むだけで重要な単元を丸ごと聞き逃してしまうリスクがあります。特に進度の速い進学塾では、1回の授業で教科書の数ページ分、あるいはそれ以上の内容が進むことも珍しくありません。部活動の大会や病気などでやむを得ず授業を欠席した場合、次の授業では話の内容が全く理解できない、という事態に陥る可能性があります。

塾によっては振替授業の制度を設けている場合がありますが、通常は自分のクラスとは別のクラスの授業に参加することになります。そのため、講師やクラスの雰囲気がいつもと違い、集中しにくいこともあります。また、そもそも振替制度自体がない塾も少なくありません。

最近では、大手塾を中心に欠席者向けのフォローとして、授業を録画した映像を配信するサービスを提供しているところも増えています。これは非常に便利な仕組みですが、結局は自分で時間を見つけて映像を視聴し、自力で学習内容をキャッチアップする必要があります。これには、強い意志と自己管理能力が求められます。

欠席による遅れを自力でカバーする必要があるため、体調を崩しやすい子や、部活動などで不定期に休みがちになる子にとっては、集団塾の厳格なカリキュ-ラムは大きな負担となる可能性があります。

④ 生徒一人ひとりへのサポートが手薄になりがち

集団塾では、一人の講師が多くの生徒を担当するため、生徒一人ひとりに対するきめ細やかなサポートが手薄になりがちです。講師は生徒全員の顔と名前を覚えるよう努めますが、それぞれの学習の進捗状況、得意科目と苦手科目、性格やモチベーションの波までを詳細に把握することは物理的に困難です。

そのため、学習計画の立案や進捗管理は、基本的にクラス全体で統一されたものになります。個々の生徒の特性に合わせて「君は計算ミスが多いから、このドリルを追加でやってみよう」「英語は得意だから、長文読解のレベルを一つ上げてみよう」といった、個別最適化された指導を行うことは難しいのが現状です。

また、精神的なケアの面でも限界があります。受験勉強は長期戦であり、生徒は成績の伸び悩みやプレッシャーからスランプに陥ることがあります。個別指導塾であれば、講師が親身に悩みを聞き、精神的な支えとなってくれることも期待できますが、集団塾の講師が一人ひとりのメンタルケアにまで時間を割くのは難しいでしょう。

例えば、定期テストで成績が下がってしまった場合、集団塾では「クラス全体として今回のテストは難しかった。次の模試に向けて気持ちを切り替えよう」といった全体への声かけで終わることが多いかもしれません。なぜ点数が下がったのか、どうすれば次は点数が取れるのか、といった個別の原因分析や対策の提示までを期待するのは難しいでしょう。

学習習慣の確立から手厚く指導してほしい、あるいは勉強の悩みについて親身に相談に乗ってほしい、といった手厚い個別サポートを求める場合、集団塾では物足りなさを感じる可能性が高いと言えます。

集団塾と個別指導塾の違いを5つの項目で徹底比較

ここまで集団塾のメリット・デメリットを見てきましたが、最適な塾を選ぶためには、もう一つの大きな選択肢である「個別指導塾」との違いを明確に理解することが不可欠です。ここでは、5つの重要な項目に焦点を当て、両者の違いを徹底的に比較します。

| 比較項目 | 集団塾 | 個別指導塾 |

|---|---|---|

| 授業形式・生徒数 | 講師1人に対し生徒10名~数十名。一斉授業(講義形式)。 | 講師1人に対し生徒1~3名程度。対話形式。 |

| 指導内容・目的 | 受験対策、全体の学力向上。ライバルと切磋琢磨。 | 苦手克服、学校補習、特定の目的(内部進学、英検対策など)。 |

| カリキュラム | 塾が定めた固定カリキュラム。進度は速い傾向。 | 生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイド。柔軟性が高い。 |

| 講師 | 教科専門のプロ講師が多い。指導力は高いが変更は難しい。 | 学生アルバイトも多い。相性重視で講師を選べる・変更できる場合が多い。 |

| 費用 | 比較的安価。 | 比較的高価。 |

① 授業形式・生徒の人数

最も基本的な違いは、授業の形式と講師一人当たりの生徒数です。

集団塾は、前述の通り講師1人に対して生徒が10名から、多いところでは50名以上という「1対多」の形式です。授業は講師が主導する講義スタイルで進み、生徒はそれを受け身で聞く時間が長くなります。学校の授業に近いため、ある程度の緊張感があり、周りの生徒の存在が競争心を生み出す環境です。

一方、個別指導塾は、講師1人に対して生徒が1〜3名程度という「1対少人数」の形式が一般的です。講師と生徒の距離が近く、授業は講師からの問いかけや生徒からの質問を交えながら進む「対話形式」が中心となります。生徒が授業の主役であり、リラックスした雰囲気の中で学習できるのが特徴です。

競争環境の中でモチベーションを高めたいなら集団塾、自分のペースでじっくりと、質問しながら学習を進めたいなら個別指導塾が適していると言えるでしょう。

② 指動内容・目的

塾に通う目的によっても、どちらの形式が適しているかは変わってきます。

集団塾は、特に進学塾の場合、難関校受験を始めとするハイレベルな学力向上を主な目的としています。カリキュラムは入試から逆算して組まれており、周りのレベルの高い生徒たちと切磋琢磨しながら、全体の学力を引き上げていくことに主眼が置かれています。明確な目標に向かって、ライバルと共に突き進みたい生徒に向いています。

対照的に、個別指導塾は、よりパーソナルな課題解決を得意とします。例えば、「数学の図形問題だけがどうしても苦手」「前の学年の内容で分からない部分があるから、そこから復習したい」「学校の授業で分からなかったところを教えてほしい」といった、ピンポイントなニーズに柔軟に対応できます。また、内部進学対策や英検対策、特定の推薦入試の小論文対策など、集団塾ではカバーしきれない特殊な目的にも対応しやすいのが強みです。

高い目標に向かって仲間と競い合いたい場合は集団塾、個別の具体的な課題を自分のペースで解決したい場合は個別指導塾が最適な選択となります。

③ カリキュラム

カリキュラムの柔軟性も、両者を分ける大きなポイントです。

集団塾のカリキュラムは、塾によってあらかじめ定められた固定的なものです。志望校のレベルや学力に応じてコースが設定されており、一度そのコースに入ると、決められた年間スケジュールに沿って学習を進めることになります。これは計画的に学習できるというメリットがある反面、個人の都合でスケジュールを変更することは基本的にできません。「生徒がカリキュラムに合わせる」スタイルです。

それに対して、個別指導塾のカリキュラムは、生徒一人ひとりの学力や目標、スケジュールに合わせて作成されるオーダーメイドが基本です。苦手な単元に多くの時間を割いたり、得意な科目はどんどん先に進めたりと、進度を自由に調整できます。また、部活動や他の習い事で忙しい場合でも、通塾する曜日や時間を比較的自由に設定できるため、両立しやすいというメリットがあります。「カリキュラムが生徒に合わせる」スタイルと言えます。

確立された計画に沿って着実に学習したいなら集団塾、部活動などと両立しながら自分の都合に合わせて柔軟に学習したいなら個別指導塾が向いています。

④ 講師

指導にあたる講師の特性にも違いが見られます。

集団塾では、経験豊富な社会人のプロ講師が中心となることが多いです。特に大手塾では、教科ごとの専門性が高く、厳しい採用基準と研修をクリアした指導のプロフェッショナルが教壇に立ちます。授業の質は安定して高いレベルにありますが、生徒が講師を選ぶことはできず、年度の途中で講師が他の校舎へ異動になることもあります。

個別指導塾では、現役の大学生アルバイト講師が大きな戦力となっているケースが少なくありません。プロ講師に比べて指導経験は浅いかもしれませんが、生徒と年齢が近く、親しみやすい「お兄さん・お姉さん」のような存在として、勉強の悩みだけでなく学校生活の相談にも乗ってくれることがあります。また、多くの個別指導塾では、生徒と講師の相性を重視しており、もし相性が合わなければ講師を変更できる制度を設けています。

指導のプロによる質の高い授業を最優先するなら集団塾、講師との相性や質問のしやすさ、親しみやすさを重視するなら個別指導塾にメリットがあるでしょう。

⑤ 費用

最後に、多くの保護者が気にする費用面の違いです。

前述の通り、一般的に集団塾の方が個別指導塾よりも授業料は安価です。これは、講師一人当たりの生徒数の違いによるもので、集団塾はスケールメリットを活かして一人当たりの費用を抑えることができます。

一方、個別指導塾はマンツーマンに近い手厚い指導を行うため、人件費がかさみ、授業料は高くなる傾向にあります。特に講師1人に生徒1人の完全マンツーマン形式は、最も高額な料金設定となります。

ただし、注意すべきは「費用対効果」の観点です。いくら授業料が安くても、お子様の性格や目的に合わない集団塾に通わせて授業についていけなければ、その費用は無駄になってしまいます。逆に、授業料が高くても、個別指導塾で苦手科目を完全に克服できれば、それは価値のある投資と言えます。

単純な金額の比較だけでなく、お子様の学習効果を最大化できるのはどちらの形式かを考え、総合的に判断することが最も重要です。

【タイプ別】集団塾と個別指導塾はどちらが向いている?

これまでの比較を踏まえ、具体的にどのような性格や状況のお子様が、どちらの塾のタイプに向いているのかを整理してみましょう。これはあくまで一般的な傾向ですが、お子様の塾選びの際の診断材料として参考にしてください。

集団塾が向いている子の特徴

集団塾の「競争環境」や「体系化されたカリキュラム」といった特性を最大限に活かせるのは、次のような特徴を持つお子様です。

競争心が強く負けず嫌いな子

「クラスで一番になりたい」「模試の順位を上げたい」「ライバルの〇〇君には負けたくない」といった、競争をポジティブなエネルギーに変えられる子は、集団塾に非常に向いています。周りの生徒と切磋琢磨する環境が、学習意欲をかき立て、自らを高めていく原動力となります。クラス昇格などをゲーム感覚で楽しむことができるようなら、集団塾の環境はまさに水を得た魚のようになるでしょう。

自主的に学習できる子

集団塾の授業は一定のペースで進んでいくため、受け身の姿勢では不十分です。授業で習ったことを家でしっかり復習する、分からなかった点は次の授業までに自分で調べるか、講師に質問しに行く、といった自主的な学習習慣が身についている子に適しています。言われなくても予習・復習ができる、自己管理能力の高い子であれば、集団塾のカリキュラムを最大限に活用して学力を伸ばしていくことができます。

基礎学力が身についている子

集団塾、特に進学塾の授業は、学校の授業内容を理解していることを前提として、応用問題や発展的な内容に進んでいくことがほとんどです。そのため、学校の授業には問題なくついていけており、ある程度の基礎学力が定着している子が対象となります。基礎が固まっている上で、「さらに上を目指したい」という意欲のある子にとって、集団塾のハイレベルな授業は知的好奇心を満たし、学力を飛躍させるきっかけになります。

個別指導塾が向いている子の特徴

一方で、個別指導塾の「柔軟性」や「手厚いサポート」が効果を発揮するのは、以下のような特徴を持つお子様です。

自分のペースで学習したい子

物事をじっくり考えて、一つひとつ納得しながら進めたいマイペースなタイプの子は、集団授業のスピード感にストレスを感じることがあります。また、逆に得意な科目は学校の進度にとらわれず、どんどん先に進みたいという子もいるでしょう。個別指導塾は、このような一人ひとりの学習ペースに合わせた指導が可能です。集団のペースに合わせるのが苦手な子にとっては、自分のペースを守れる個別指導塾が心地よい学習環境となります。

苦手な科目を集中的に克服したい子

「特定の科目だけが極端に苦手」「前の学年の内容からつまずいている」といった、明確な弱点を抱えている子には、個別指導塾が最適です。集団塾では全体のカリキュラムを優先するため、個人の苦手分野のために時間を割くことは困難です。個別指導塾であれば、例えば「中学校1年生の正負の計算から復習する」といった「さかのぼり学習」にも柔軟に対応でき、苦手科目を根本から克服するための集中的な指導が受けられます。

質問するのが苦手な子

大勢の前で手を挙げて発言したり、先生に話しかけたりするのが恥ずかしい、内気な性格の子は、集団塾では疑問点を解消できないままになりがちです。個別指導塾の講師と生徒の距離が近い環境であれば、些細なことでも気軽に質問できます。講師側からも「どこが分からない?」と積極的に声をかけてくれるため、質問が苦手な子でも安心して学習を進めることができます。

部活動や習い事と両立したい子

部活動の練習が不規則だったり、他の習い事で忙しかったりして、決まった曜日に塾に通うのが難しい子もいるでしょう。個別指導塾は、集団塾に比べて曜日や時間割の自由度が高いため、自分のスケジュールに合わせて通塾計画を立てやすいのが大きなメリットです。忙しい中でも、空いた時間を有効活用して効率的に学習したい子にとって、個別指導塾の柔軟性は非常に魅力的です。

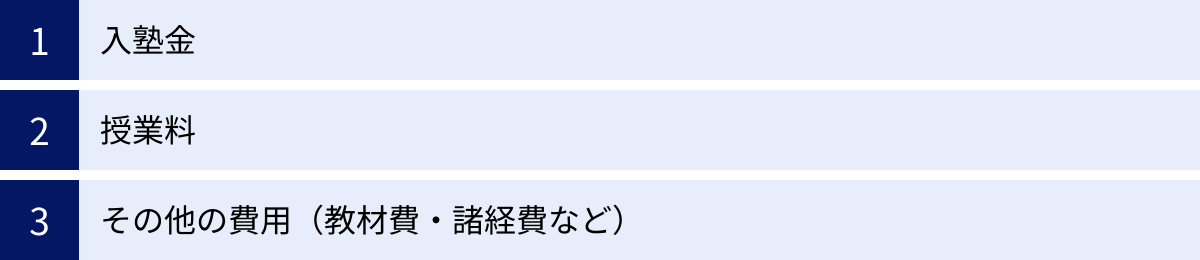

集団塾の費用相場を学年別に解説

塾選びにおいて、費用は避けて通れない重要な要素です。ここでは、集団塾にかかる費用の内訳と、学年別の相場について具体的に解説します。ただし、費用は地域(都市部か地方か)、塾のブランド(大手か個人か)、コース内容によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安としてお考えください。

信頼性の高いデータとして、文部科学省が実施している「子供の学習費調査」を参考にしますが、この調査は塾に通っていない家庭も含む平均値であるため、実際に塾に通う場合の費用は調査結果よりも高くなる傾向がある点にご留意ください。

入塾金

ほとんどの塾で、入塾時に一度だけ支払う費用です。

相場は10,000円〜30,000円程度が一般的です。ただし、塾によっては「春の入塾キャンペーン」や「兄弟姉妹割引」「友人紹介割引」などを実施しており、期間中に入塾すると入塾金が無料または半額になるケースも多くあります。入塾を検討する際は、こうしたキャンペーンの有無もチェックすると良いでしょう。

授業料

毎月継続的に発生する、塾の費用の中心となる部分です。受講する科目数や週に通う回数によって変動します。

小学生の費用相場

小学生の塾通いは、中学受験を目指すか否かで費用が大きく異なります。

- 公立小学校準拠(補習・予習目的)の場合

- 週1〜2回の通塾で、月額10,000円〜20,000円程度が相場です。国語・算数の2教科セットになっていることが多いです。

- 中学受験対策の場合

- 週3回以上の通塾が基本となり、指導内容も高度になるため費用は高額になります。低学年では月額20,000円前後からですが、高学年(5・6年生)になると月額40,000円〜70,000円以上になることも珍しくありません。

参考までに、文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、学習塾費の年間平均額は、公立小学校で81,844円(月額約6,800円)、私立小学校で367,775円(月額約30,600円)となっています。この数字からも、中学受験が主流となる私立小学生の塾費用がいかに高額かが分かります。

(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

中学生の費用相場

高校受験を控える中学生は、多くの生徒が塾に通い始めます。

- 公立中学生の場合

- 英語・数学・国語・理科・社会の5教科セットで受講するケースが多く、月額20,000円〜40,000円程度が相場です。特に受験学年である中学3年生は、授業時間数が増えるため、他の学年より5,000円〜10,000円ほど高くなる傾向があります。

「令和3年度子供の学習費調査」では、公立中学校の学習塾費の年間平均額は251,563円(月額約21,000円)です。一方で、私立中学校は181,641円(月額約15,100円)と、公立よりも低い結果になっています。これは、私立では中高一貫校が多く高校受験が不要なケースや、学校自体の補習体制が充実しているためと考えられます。

(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

高校生の費用相場

大学受験を目指す高校生も、集団塾や予備校の主要な利用者です。

- 高校生の場合

- 受講する科目数によって費用が大きく変動します。1科目あたり月額15,000円前後が目安で、複数科目を受講すると割引が適用されることが多く、月額30,000円〜50,000円程度が一般的な価格帯です。難関大学を目指す特設コースなどは、さらに高額になる場合があります。

「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校(全日制)の学習塾費の年間平均額は、公立で139,174円(月額約11,600円)、私立で170,084円(月額約14,200円)です。高校生になると、集団塾以外にも映像授業サービスなど多様な学習形態を選ぶ生徒が増えるため、この平均値はあくまで参考程度と捉えるのが良いでしょう。

(参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)

その他の費用(教材費・諸経費など)

月々の授業料以外にも、年間を通じて様々な費用が発生します。入塾前に総額を把握しておくことが非常に重要です。

- 教材費: 塾指定のテキストや問題集、プリント代などです。年度初めに一括で支払うことが多く、年間で10,000円〜30,000円程度が目安です。科目数や学年によって変動します。

- 諸経費: 教室の維持管理費、冷暖房費、通信費などの名目で、毎月授業料と一緒に請求されることが多い費用です。月額2,000円〜5,000円程度が相場です。

- 季節講習費: 春期・夏期・冬期に実施される集中講座の費用です。通常授業とは別料金で、特に受験学年の夏期講習や冬期講習は数万円から、合宿なども含めると十数万円以上かかる場合があります。これは年間費用の中で大きな割合を占めるため、必ず事前に確認しましょう。

- 模試代: 学力測定や志望校判定のために定期的に行われるテストの費用です。1回あたり3,000円〜6,000円程度で、年間に数回受けることになります。

塾を選ぶ際には、月々の授業料の安さだけでなく、これらの費用を含めた年間の総額で比較検討することが、後悔しないための重要なポイントです。

後悔しない集団塾の選び方8つのポイント

これまでの情報を踏まえ、実際にお子様のための集団塾を選ぶ際に、どのような点をチェックすれば良いのか、具体的な8つのポイントにまとめて解説します。このステップに沿って検討を進めることで、ミスマッチを防ぎ、最適な塾を見つけることができるでしょう。

① 塾に通う目的をはっきりさせる

何よりもまず、「なぜ塾に通うのか」という目的を親子で共有し、明確にすることが全てのスタート地点です。目的が曖昧なまま塾を選んでしまうと、通うこと自体が目的化してしまい、期待した成果は得られません。

目的の例としては、以下のようなものが考えられます。

- 「中学校の定期テストで平均点を取りたい」

- 「苦手な数学の文章題を克服したい」

- 「〇〇高校に合格するための実力をつけたい」

- 「学習習慣を身につけたい」

- 「学校の授業を先取りして、余裕を持ちたい」

目的が「苦手克服」であれば補習塾が、「志望校合格」であれば進学塾が候補になります。この最初のステップを丁寧に行うことで、選ぶべき塾の方向性が自ずと定まります。

② 子どもの学力レベルに合っているか確認する

次に、その塾の授業レベルがお子様の現在の学力に合っているかを確認します。レベルが高すぎれば授業についていけず、自信を失ってしまいます。逆に低すぎれば、退屈で物足りなくなり、学習意欲が湧きません。

ほとんどの塾では入塾前に学力診断テストや面談を実施しています。ここでお子様の学力を客観的に把握してもらい、どのクラスが最適かを相談しましょう。「少し頑張ればついていける」くらいの、少し挑戦的なレベルのクラスが、学力を伸ばす上では最も効果的と言われています。

③ カリキュラムや指導方針を確認する

塾のウェブサイトやパンフレット、入塾説明会などで、カリキュラムや指導方針を詳しく確認しましょう。チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 年間の学習スケジュールはどうか

- 宿題の量や頻度はどれくらいか

- 予習は必要か、復習を重視する方針か

- 学校の定期テスト対策は実施してくれるか

- 進路指導や面談はどのくらいの頻度で行われるか

例えば、「宿題をたくさん出して徹底的に管理する」という方針の塾もあれば、「自主性を重んじ、宿題は最低限」という方針の塾もあります。ご家庭の教育方針やお子様の性格と、塾の指導方針がマッチしているかを見極めることが重要です。

④ 講師の質や相性を見る

授業の質は講師によって大きく左右されます。体験授業などを通じて、実際に指導する講師の様子を確認しましょう。

チェックポイントは、「教え方は分かりやすいか」「話すスピードは適切か」「生徒の反応を見ながら授業を進めているか」「熱意は感じられるか」などです。また、お子様自身が「この先生の授業なら頑張れそう」「質問しやすそう」と感じられるか、といった講師との相性も非常に重要です。プロ講師か学生講師か、教科専任制かなども確認しておくと良いでしょう。

⑤ クラスの雰囲気や学習環境をチェックする

お子様がこれから多くの時間を過ごすことになる学習環境も、見過ごせないポイントです。教室見学や体験授業の際には、以下の点を意識してチェックしてみてください。

- 生徒たちの授業態度: 集中して授業を聞いているか、私語は多くないか。

- クラスの人数: 教室の広さに対して人数が多すぎないか。

- 教室の設備: 明るさや清潔さ、空調は適切か。

- 自習室の有無: 自由に使える自習室はあるか、またその利用状況や雰囲気はどうか。

お子様が「この環境なら集中して勉強できそう」と感じられるかどうかが、判断の基準となります。

⑥ 通いやすさも重要なポイント

塾での学習効果を最大限に高めるには、継続して通うことが大前提です。そのため、無理なく通えるかどうかは非常に重要な選定基準となります。

自宅や学校からの距離、主な交通手段、通塾にかかる時間を確認しましょう。特に、授業が終わるのが夜遅くなることを考慮し、塾から自宅までの帰り道が安全か(人通りは多いか、街灯は整備されているかなど)を、必ず親子で実際に歩いて確認してください。通塾自体が大きな負担になってしまうと、勉強へのモチベーション低下にもつながりかねません。

⑦ 合格実績を確認する

特にお子様が受験を目的として進学塾を選ぶ場合、合格実績は塾の指導力を示す重要な指標となります。ただし、数字の表面だけを見るのではなく、その中身を吟味する必要があります。

チェックすべきは、「〇〇高校 合格者〇名!」といった単純な人数だけではありません。可能であれば、その塾の全在籍生徒数に対する合格者の割合(合格率)を確認しましょう。また、最難関校だけでなく、中堅校など幅広いレベルの学校への合格実績があるかどうかも、多様な生徒に対応できる指導力があるかどうかの判断材料になります。注意点として、一部の塾では短期の講習に参加しただけの生徒も合格実績に含めている場合があります。その実績が、正規の塾生のものなのかを確認することも大切です。

⑧ 体験授業に参加して最終判断する

ここまでのポイントを全てクリアしたら、最後は必ずお子様自身が体験授業に参加し、最終的な判断を下しましょう。パンフレットや説明だけでは分からない、実際の授業の雰囲気、講師の教え方、クラスの仲間との相性などを肌で感じることができます。

体験授業の後には、必ずお子様に「どうだった?」と感想を聞いてください。「授業は分かりやすかった?」「先生は質問しやすそうだった?」「楽しかった?」「これなら続けられそう?」といった具体的な質問を投げかけ、お子様の正直な気持ちを尊重することが、後悔のない塾選びの最大の秘訣です。できれば、2〜3つの塾を体験比較してみることをお勧めします。

集団塾に関するよくある質問

最後に、集団塾を検討している保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。塾選びの際の参考にしてください。

集団塾の授業についていけない場合はどうすればいいですか?

もしお子様が授業についていけないと感じ始めたら、放置せずに早めに対処することが重要です。

最初にすべきことは、正直に塾の担当講師や教室長に相談することです。現在の状況を伝え、どうすれば良いかアドバイスを求めましょう。塾側からは、以下のような対策を提案してくれる可能性があります。

- 授業後や空き時間に、個別の質問対応や補習の時間を設ける。

- 塾が提供している補習システムや個別フォロー制度を利用する。

- 現在のクラスがお子様のレベルに合っていない場合、より基礎的な内容を扱うクラスへの変更を検討する。

- 家庭での復習の仕方や、つまずいている単元の効果的な学習方法についてアドバイスをもらう。

これらの対策を試みても状況が改善しない場合は、残念ながらその集団塾がお子様に合っていない可能性も考えられます。その際は、個別指導塾への転塾も視野に入れ、よりお子様のペースに合った学習環境を探すことをお勧めします。

大手の集団塾と個人経営の集団塾の違いは何ですか?

集団塾には、全国に校舎を展開する「大手塾」と、地域に根ざした「個人塾」があります。それぞれに特徴があり、どちらが良いかは一概には言えません。

| 項目 | 大手塾 | 個人塾 |

|---|---|---|

| 情報量 | 膨大な入試データや質の高いオリジナル教材など、情報力が圧倒的に豊富。 | 地域密着型で、地元の特定校の入試情報などに非常に詳しい場合がある。 |

| カリキュラム | 長年のノウハウが詰まった、体系的で標準化されたカリキュラム。品質が安定している。 | 塾長の方針が色濃く反映される。柔軟なカリキュラム変更が可能な場合がある。 |

| 講師 | 採用基準が厳しく、研修制度も充実。ただし、講師の校舎間異動がある。 | 塾長自らが教鞭をとることが多い。講師の異動が少なく、長期的な関係を築きやすい。 |

| サポート | 進路指導や面談などがシステム化されている。マニュアルが整備されている安心感がある。 | 生徒一人ひとりへの対応がきめ細かく、アットホームな雰囲気で相談しやすい。 |

| 費用 | 広告宣伝費や施設維持費がかかるため、比較的高額になる傾向がある。 | 比較的安価な場合が多い。 |

安定した品質と豊富な情報を求めるなら大手塾、地域に密着した柔軟できめ細やかな対応を求めるなら個人塾が、それぞれ選択肢となるでしょう。

集団塾のクラス分けはどのように決まりますか?

集団塾におけるクラス分けは、生徒一人ひとりの学力に最適なレベルの授業を提供することを目的として行われます。

まず、入塾時に行われる学力診断テストの結果に基づいて、最初の所属クラスが決定されます。これにより、入塾当初から自分のレベルに合った授業を受けることができます。

入塾後は、定期的に実施される模試や塾内の実力テストの成績によって、クラスの再編成(昇降格)が行われるのが一般的です。クラス分けの頻度は塾によって異なり、2〜3ヶ月に1回、あるいは学期ごと(年3回程度)など様々です。

クラスが上がることは生徒のモチベーションに繋がり、たとえクラスが下がってしまったとしても、それは現在の自分に合ったレベルで学び直す良い機会と捉えることが大切です。クラス分けは、単に生徒をランク付けするためではなく、あくまで学習効果を最大化するための仕組みであると理解しておきましょう。

まとめ

今回は、集団塾のメリット・デメリットから、個別指導塾との比較、後悔しないための選び方まで、幅広く解説してきました。

集団塾は、体系化されたカリキュラムと質の高い講師陣の下、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら学力を伸ばせるという、非常に大きなメリットを持つ学習環境です。特に、競争心があり、自主的に学習を進められるお子様にとっては、その効果を最大限に発揮できるでしょう。

しかしその一方で、授業のペースが画一的で自分のペースで学習しにくい、内気な子にとっては質問しづらい雰囲気があるといったデメリットも存在します。これらの特性がお子様の性格や学習スタイルに合わない場合、せっかく塾に通っても期待した成果が得られない可能性があります。

最終的に最も重要なのは、集団塾か個別指導塾かという二者択一で考えるのではなく、「お子様の性格、現在の学力、そして塾に通う目的」という3つの軸で、最適な学習環境は何かを考えることです。

この記事でご紹介した「後悔しない集団塾の選び方8つのポイント」を参考に、ぜひ親子でじっくりと話し合いの時間を設けてみてください。そして、気になる塾が見つかったら、必ず体験授業に参加し、お子様自身の「続けられそう」という感覚を大切にしてください。

お子様一人ひとりが、自分らしく輝ける学習の場を見つけられることを心から願っています。