デジタル化が進む現代において、自分の手で美しい文字を書く時間は、特別な価値を持ちます。慌ただしい日常から離れ、墨の香りに包まれながら筆を運ぶひとときは、心を落ち着かせ、新たな自分を発見するきっかけになるかもしれません。

「子供の頃に習っていた書道を再開したい」「冠婚葬祭で自信を持って名前を書けるようになりたい」「新しい趣味を見つけて生活に彩りを加えたい」など、大人が書道を始める動機は様々です。しかし、いざ書道教室を探そうとすると、「どんな教室を選べば良いのかわからない」「費用はどれくらいかかるのだろう」「初心者でも大丈夫だろうか」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、これから書道を始めたいと考えている大人の方々に向けて、書道教室選びの全てを網羅的に解説します。書道を習うことで得られる具体的なメリットから、教室で学べる内容の種類、失敗しないための選び方のポイント、気になる費用の内訳と相場、そして最新のオンライン講座情報まで、あなたの疑問や不安を解消するための情報を詰め込みました。

この記事を読めば、あなたに最適な書道教室を見つけ、充実した書道ライフをスタートさせるための具体的な一歩を踏み出せるようになります。

目次

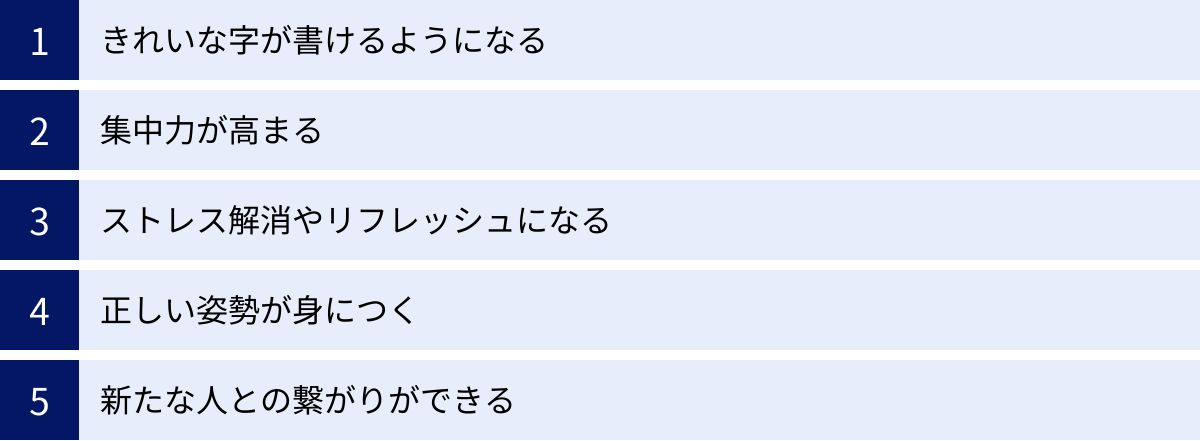

大人が書道を習う5つのメリット

大人になってから書道を習い始めることには、単に字が上手になる以上の、心と身体、そして人間関係にまで及ぶ多くのメリットがあります。ここでは、その中でも特に代表的な5つのメリットを掘り下げて解説します。

① きれいな字が書けるようになる

書道を習う最も直接的で分かりやすいメリットは、整った美しい文字が書けるようになることです。 手書きの機会が減った現代だからこそ、手書き文字の美しさは一層際立ち、相手に良い印象を与えます。

日常生活において、美しい文字が役立つ場面は数多く存在します。例えば、冠婚葬祭の芳名帳やのし袋の表書きです。こうした公の場で、堂々と美しい文字で自分の名前を書けることは、大きな自信に繋がります。また、お礼状や年賀状、子供の連絡帳への記入など、心を込めて文字を書く機会は意外と多いものです。パソコンやスマートフォンの無機質なフォントとは異なり、手書きの文字には書き手の温かみや人柄が宿ります。心のこもった美しい文字で綴られたメッセージは、相手の心により深く響くでしょう。

さらに、就職や転職活動における履歴書の作成においても、手書きの文字は重要な要素となり得ます。丁寧に書かれた美しい文字は、採用担当者に真面目で誠実な人柄という印象を与える可能性があります。一枚一枚の書類に個性と熱意を込める手段として、手書き文字の力は決して侮れません。

書道教室では、文字の基本的な構造である「とめ、はね、はらい」から、文字全体のバランスの取り方、筆圧のコントロール、そして流れるような線質を生み出すための筆の運び方まで、基礎から体系的に学びます。自己流で練習するだけでは気づきにくい、美しい文字を書くための普遍的な法則を理論的に理解し、実践できるのが教室に通う最大の利点です。 練習を重ねるうちに、自分の字が少しずつ上達していく過程を実感できることは、大きな喜びと達成感をもたらしてくれるでしょう。

② 集中力が高まる

書道は「静の瞑想」とも呼ばれ、非常に高い集中力を養う効果が期待できます。 一枚の半紙に向かい、呼吸を整え、次の一画に全ての意識を集中させる。このプロセスは、日常の雑念から心を解放し、今この瞬間に意識を向ける「マインドフルネス」の実践そのものです。

書道を行う際、私たちはまず手本を注意深く観察します。文字の形、線の太さ、墨の潤滑、全体の構成など、多くの情報を読み取らなければなりません。そして、そのイメージを頭の中で再現しながら、実際に筆を動かします。息を止め、あるいは静かに呼吸をしながら、一筆一筆に神経を集中させる必要があります。少しでも気を抜くと、線がぶれたり、墨がかすれたり、滲んだりしてしまいます。

この「失敗が許されない」という適度な緊張感が、脳を活性化させ、極限の集中状態、いわゆる「ゾーン」へと導きます。この状態に入ると、時間の感覚が薄れ、周りの音が聞こえなくなり、自分と筆と紙だけが存在する世界に没入できます。この深い集中体験を繰り返すことで、集中力を持続させる力や、必要な時に意識を一点に集める能力が自然と鍛えられます。

この能力は、書道の世界だけに留まりません。仕事で重要な企画書を作成する時、資格試験の勉強に取り組む時、あるいは複雑な問題を解決しようとする時など、日常生活の様々な場面で応用できます。書道を通じて培われた集中力は、あなたのパフォーマンスを様々な領域で向上させるための、強力な武器となるでしょう。最初は数分しか集中できなくても、稽古を続けるうちに、長時間にわたって高い集中力を維持できるようになるはずです。

③ ストレス解消やリフレッシュになる

忙しい現代社会において、多くの人が日常的にストレスを抱えています。書道は、そのような心身の緊張を和らげ、効果的なストレス解消とリフレッシュの手段となります。

まず、書道に欠かせない「墨の香り」には、リラックス効果があると言われています。墨の主成分である煤(すす)と膠(にかわ)に、龍脳(りゅうのう)などの香料が練り込まれており、この独特で落ち着いた香りが、心を静め、穏やかな気持ちにさせてくれます。教室に足を踏み入れ、墨を磨る時間から、すでに心のリフレッシュは始まっているのです。

そして、前述の「集中」もストレス解消に大きく貢献します。仕事や家庭の悩み、人間関係のストレスなど、頭の中を駆け巡る様々な雑念から意識的に離れ、ただひたすらに書くことだけに没頭する時間を持つこと。これにより、脳が強制的にクールダウンされ、精神的な疲労がリセットされます。これは、思考のスイッチを意図的に切り替える作業であり、精神的なデトックス効果があると言えるでしょう。

また、書道は自己表現の手段でもあります。その日の気分によって、力強い線を書きたくなったり、優しく柔らかな線を書きたくなったりすることがあります。言葉にならない感情や内面の状態を、筆を通じて紙の上に表現することで、カタルシス(精神の浄化)効果が得られることも少なくありません。完成した作品を眺めることで得られる達成感も、自己肯定感を高め、ポジティブな気持ちを育む助けとなります。

週に一度、あるいは月に数回でも、デジタルデバイスから離れてアナログな作業に没頭する時間を持つことは、現代人にとって非常に重要です。書道教室に通うことは、日常の喧騒から隔離された「聖域」を確保し、心と体をリセットするための貴重な習慣となるでしょう。

④ 正しい姿勢が身につく

書道は正しい姿勢を保つことが基本であり、稽古を続けるうちに、美しく健康的な姿勢が自然と身につきます。 美しい文字は、正しい姿勢から生まれると言っても過言ではありません。

書道における基本姿勢は、まず椅子に深く腰掛け、背筋をまっすぐ伸ばすことから始まります。骨盤を立て、上半身の力を抜き、肩をリラックスさせます。机とお腹の間には、こぶし一つ分ほどの空間を空け、足は床にしっかりとつけます。左手で紙を軽く押さえ、筆を持つ右手は脇を締めすぎず、かといって開きすぎず、自然な角度で構えます。

このような姿勢を意識的に保つことで、体幹が鍛えられ、身体の軸が安定します。安定した軸があるからこそ、腕や指先を滑らかに、そして力強く動かすことができ、躍動感のある線を書くことが可能になるのです。最初は窮屈に感じるかもしれませんが、この姿勢が習慣化すると、身体への負担が最も少ない、理にかなったものであることに気づくでしょう。

この正しい姿勢は、書道をしている時間だけでなく、日常生活にも良い影響をもたらします。デスクワーク中に猫背になりがちな人や、スマートフォンを見る際にうつむきがちな人は、無意識のうちに姿勢が改善されていくのを実感できるはずです。正しい姿勢は、見た目の印象を良くするだけでなく、肩こりや腰痛、首の痛みの予防・改善にも繋がります。 また、胸が開くことで呼吸が深くなり、全身への酸素供給がスムーズになるため、集中力の向上や疲労回復の促進といった効果も期待できます。

書道を通じて、文字だけでなく自身の身体とも向き合うこと。それは、長期的な健康への投資とも言えるでしょう。

⑤ 新たな人との繋がりができる

大人になると、職場と家庭の往復が生活の中心となり、新しい人間関係を築く機会は減少しがちです。書道教室は、共通の趣味を持つ人々が集まる、世代や職業を超えたコミュニティの場となります。

書道教室には、様々な年代、異なるバックグラウンドを持つ人々が集まります。学生、主婦、会社員、経営者、リタイア後のシニア層など、普段の生活では出会うことのないような人々と、「書道が好き」という一点で繋がることができます。お互いの作品を見せ合ったり、上達のコツを教え合ったりする中で、自然なコミュニケーションが生まれます。

経験豊富な先輩からは貴重なアドバイスをもらえたり、同じように始めたばかりの仲間とは悩みを共有し、励まし合ったりすることができます。指導してくれる先生との師弟関係も、人生を豊かにする貴重な繋がりとなるでしょう。先生の書に対する姿勢や生き方から、技術以上のものを学ぶことも少なくありません。

また、多くの書道教室では、定期的に展覧会や発表会といったイベントが開催されます。こうしたイベントに向けて仲間と一丸となって作品制作に取り組む経験は、一体感を育み、より深い絆を築くきっかけとなります。自分の作品が多くの人の目に触れる機会は、大きな刺激と達成感を与えてくれますし、他の人の多様な作品に触れることは、新たな創作意欲をかき立ててくれるでしょう。

書道という共通言語を通じて生まれる緩やかで心地よい繋がりは、日々の生活に新たな彩りと刺激を与えてくれます。 それは、利害関係のない純粋な人間関係であり、心の拠り所ともなり得る、かけがえのない財産となるでしょう。

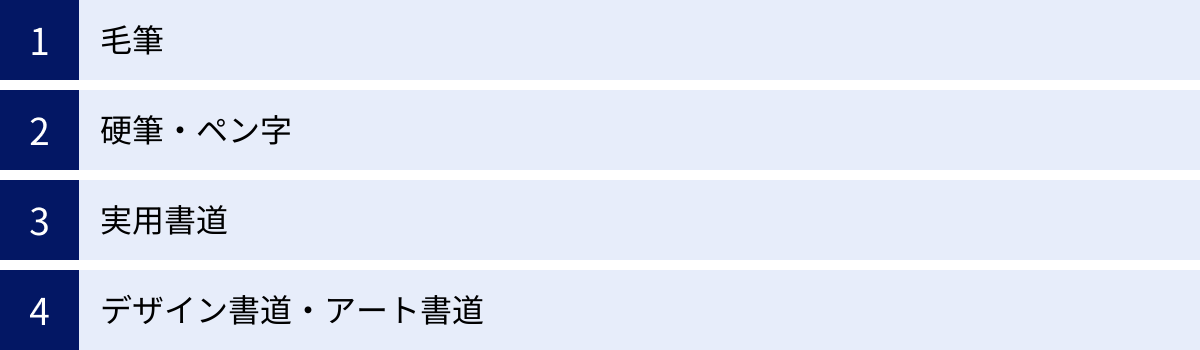

書道教室で学べることの種類

「書道」と一括りに言っても、その内容は多岐にわたります。書道教室を選ぶ際には、自分が何を学びたいのかを明確にすることが重要です。ここでは、多くの書道教室で学ぶことができる代表的な書道の種類について解説します。

毛筆

毛筆は、多くの人が「書道」と聞いて真っ先にイメージする、筆と墨を使って文字を書く伝統的なスタイルです。 芸術性の追求から基本的な文字の練習まで、非常に奥深い世界が広がっています。

毛筆で学ぶ書体には、主に以下のようなものがあります。

- 楷書(かいしょ): 一画一画をきちんと区切って書く、最も基本的な書体です。小学校で最初に習うのもこの楷書であり、すべての書道の基礎となります。まずは楷書をマスターすることで、文字の正しい形や筆遣いの基本を徹底的に学びます。

- 行書(ぎょうしょ): 楷書を少し崩し、点画を続けたり省略したりして、より速く滑らかに書けるようにした書体です。手紙や日常的な書き物でよく使われ、実用性と芸術性を兼ね備えています。楷書の基礎ができてから挑戦するのが一般的です。

- 草書(そうしょ): 行書をさらに簡略化し、極限まで点画を省略した、流れるような動きが特徴の書体です。非常に芸術性が高く、読むためには専門的な知識が必要となります。書道経験者がさらなる表現の高みを目指して学びます。

- 隷書(れいしょ): 漢の時代に公式書体として使われた、横長の独特な字体です。波打つような横画(波磔:はたく)が特徴で、重厚で風格のある印象を与えます。お札の「日本銀行券」という文字にも使われています。

- 篆書(てんしょ): 秦の始皇帝が中国を統一した際に公式書体とした、最も古い書体の一つです。印鑑(印章)やパスポートの表紙などで見られる、左右対称で装飾的な字体が特徴です。

多くの教室では、まず楷書の基礎から始め、徐々に行書、草書へとステップアップしていきます。また、古典(昔の優れた書家の作品)を手本にしてそっくりに書く「臨書(りんしょ)」を通じて、古人の筆遣いや精神性を学ぶことも重要な稽古の一つです。毛筆を学ぶことは、日本の伝統文化の神髄に触れ、豊かな表現力を身につけることに繋がります。

硬筆・ペン字

硬筆・ペン字は、ボールペンや万年筆、サインペンなど、毛筆以外の硬いペン先を持つ筆記用具を使って、美しい文字を書くための技術を学びます。 日常生活での実用性が非常に高いのが特徴です。

「毛筆は少しハードルが高いけれど、まずは日常で使う字をきれいにしたい」と考える方に最適な分野です。手紙、履歴書、メモ、宛名書きなど、すぐに役立つ場面が豊富なため、学習のモチベーションを維持しやすいでしょう。

硬筆・ペン字のレッスンでは、主に以下のようなことを学びます。

- 正しいペンの持ち方と姿勢: 美しい文字を書くための土台となります。疲れにくく、滑らかな線を引くための基本です。

- 文字の基本原則: 毛筆と同様に「とめ、はね、はらい」といった基本的な要素や、へんとつくりのバランス、文字の中心の取り方など、文字を美しく見せるためのルールを学びます。

- ひらがな・カタカナ・漢字の練習: 特に日本語の約7割を占めるとされるひらがなは、曲線が多くバランスを取るのが難しいため、重点的に練習します。流れるように美しく書くコツを習得します。

- 文章のレイアウト: 個々の文字が美しくても、文章全体の配置や行間、文字の大きさがバラバラでは美しく見えません。手紙やはがきなど、実際のフォーマットに合わせた効果的なレイアウト方法も学びます。

硬筆・ペン字は、毛筆に比べて道具の準備が手軽で、場所を選ばずに練習できるというメリットもあります。 書道教室によっては、毛筆と硬筆の両方を学べるコースを用意しているところも多く、両方を並行して学ぶことで、相乗効果も期待できます。

実用書道

実用書道は、日常生活の特定の場面で必要とされる書き物に特化して学ぶ分野です。 目的が明確であるため、短期間で具体的なスキルを習得したい方に人気があります。

実用書道で扱うテーマには、以下のようなものがあります。

- 冠婚葬祭の表書き: 御祝儀袋や不祝儀袋の「御祝」「御霊前」といった表書きや、中袋の金額、住所・氏名などを、筆ペンや小筆を使って美しく書く技術を学びます。これは大人のマナーとして身につけておきたいスキルの一つです。

- 芳名帳への記帳: 結婚式やパーティーなどで、自信を持って自分の名前を書き記すための練習をします。

- 年賀状・暑中見舞い: 宛名書きはもちろん、本文に添える一言メッセージや賀詞などを、バランス良く美しく書くコツを学びます。手書きの一言が添えられたはがきは、受け取った側に温かい気持ちを伝えます。

- 手紙・お礼状: 目上の方への手紙の書き方や、季節の挨拶など、実用的な文例を使って練習します。美しい文字で綴られた手紙は、より一層丁寧な印象を与えます。

- 賞状・命名書など: より専門的な分野として、賞状の全文を書く技術(賞状書士)や、赤ちゃんの命名書を書く講座などもあります。

実用書道は、「すぐに使える技術」を効率的に学べるのが最大の魅力です。 教室によっては、単発のワークショップや短期集中講座として開講している場合も多く、気軽に始めやすいのも特徴です。まずは実用書道から始めてみて、書道の楽しさに目覚め、本格的な毛筆の道へ進むという方も少なくありません。

デザイン書道・アート書道

デザイン書道やアート書道は、伝統的な書道のルールに縛られず、文字を素材として自由な発想で表現する、比較的新しい分野です。 書道にデザイン性や芸術性を融合させたもので、「商業書道」や「書アート」とも呼ばれます。

この分野では、文字の形や意味を捉え直し、独自の解釈でビジュアル化する力が求められます。単に美しい文字を書くのではなく、見る人の心に訴えかけるようなインパクトや、伝えたいコンセプトを表現することが目的です。

デザイン書道・アート書道の応用範囲は非常に広く、以下のような場面で活用されています。

- 商品ロゴ・店舗ロゴ: 日本酒のラベル、和菓子屋の看板、飲食店のメニューなど、商品の世界観や店のコンセプトを文字で表現します。

- 広告・ポスター: 映画のタイトル、イベントのキャッチコピーなど、力強い筆文字で人々の目を引きます。

- 書籍の題字・テレビ番組のタイトル: コンテンツの顔となるタイトルロゴを制作します。

- インテリアアート: 自宅やオフィスに飾るアート作品として、好きな言葉や文字を創作します。

- Tシャツやグッズのデザイン: オリジナルの筆文字を使った商品開発など。

レッスンでは、かすれ、にじみ、線の太細、墨の濃淡といった書道の技術を応用しながら、構図やレイアウト、配色といったデザインの基礎も学びます。伝統的な書道の基礎があった方がより表現の幅は広がりますが、初心者でも自由な発想で楽しむことができるのが、アート書道の魅力です。 自分の感性や個性を存分に発揮したい、クリエイティブな活動がしたいという方にぴったりの分野と言えるでしょう。

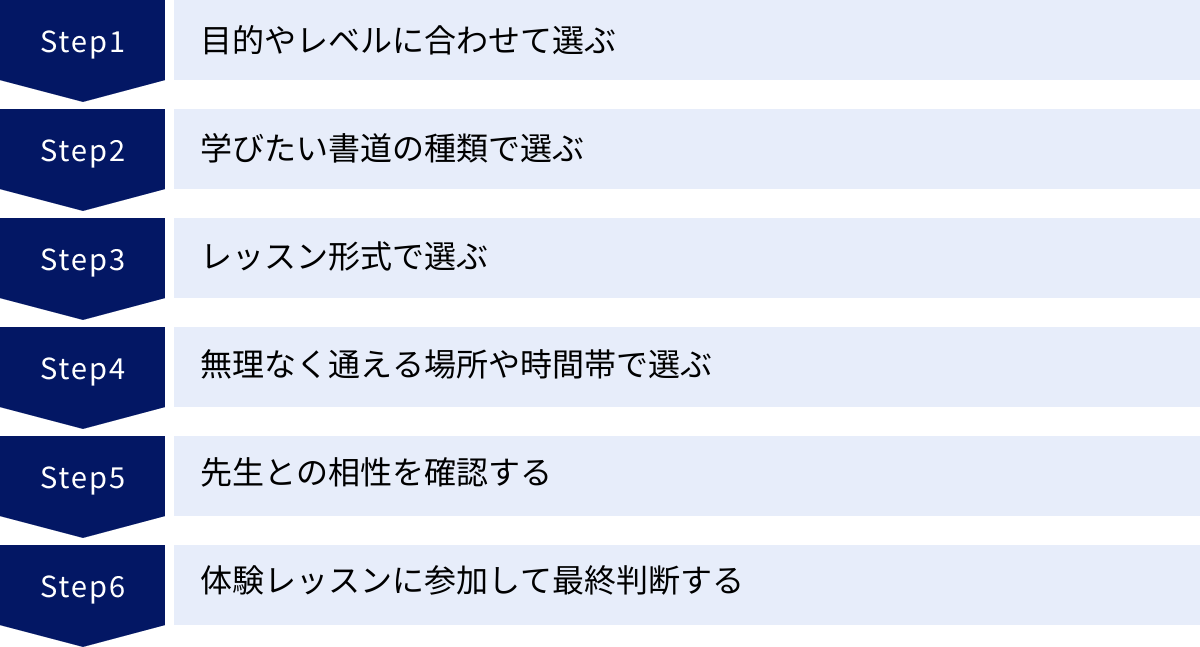

失敗しない大人の書道教室の選び方6つのポイント

自分に合った書道教室を見つけることは、楽しく、そして長く書道を続けるための最も重要な鍵となります。ここでは、教室選びで後悔しないためにチェックすべき6つのポイントを、具体的な視点から詳しく解説します。

① 目的やレベルに合わせて選ぶ

まず最初に、「なぜ書道を習いたいのか」「書道を通じて何を得たいのか」という目的を明確にすることが大切です。あなたの目的によって、選ぶべき教室のタイプは大きく異なります。

趣味として楽しみたい

「日々のリフレッシュのため」「美しい文字を書くことを純粋に楽しみたい」という目的であれば、技術の向上や段位の取得よりも、教室の雰囲気や楽しさを重視して選ぶのがおすすめです。

このような教室は、アットホームな雰囲気で、先生や生徒同士のコミュニケーションが活発なことが多いです。レッスン内容も、堅苦しい古典の臨書ばかりではなく、季節の言葉を書いたり、好きな詩を書いたりと、自由度の高いカリキュラムが組まれていることがあります。展覧会への出品が任意であったり、お茶を飲みながら談笑する時間があったりと、リラックスして通える環境が整っているかを確認しましょう。

教室のウェブサイトやパンフレットで、「初心者歓迎」「楽しむことを第一に」といったキーワードが強調されているかどうかも、判断材料になります。体験レッスンに参加した際に、他の生徒さんたちが和やかな表情で稽古に取り組んでいるか、教室全体に明るい空気が流れているかを肌で感じてみてください。

師範や段位の取得を目指したい

「将来的に自分の教室を開きたい」「履歴書に書ける資格として段位を取得したい」といった明確な目標がある場合は、資格取得制度が整っている書道団体(会派)に所属する教室を選ぶ必要があります。

書道の段位や師範資格は、自動車の運転免許のように国家が認定するものではなく、各書道団体が独自に定めて発行しています。そのため、指導者を目指すのであれば、歴史と実績があり、社会的に認知されている大きな会派に所属している教室を選ぶことが重要です。

教室を選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

- 所属する会派名とその規模・歴史: どのような団体に所属しているか。

- 昇段・昇級試験の制度: 試験の頻度(毎月、年数回など)、審査内容、受験料など。

- 師範になるまでの道筋: 師範免許を取得するために必要な年数や条件、費用はどのくらいか。

- 先生自身の段位や役職: 指導者自身がその会派で高い地位にあるかどうかも、指導力を測る一つの指標になります。

これらの情報は、教室のウェブサイトに明記されていることもありますが、詳細は体験レッスンや問い合わせの際に、直接先生に質問するのが最も確実です。目標達成に向けた具体的なカリキュラムやサポート体制が整っているかをしっかりと見極めましょう。

アートとして書道を楽しみたい

「伝統的な書道よりも、自分の個性を表現するアート作品を創りたい」という方は、デザイン書道やアート書道を専門に教えている教室や、そうした分野に強い先生を探す必要があります。

これらの教室では、伝統的な書道の技術に加え、デザインの知識やモダンな表現方法を学ぶことができます。講師の作風が自分の好みに合っているかどうかが非常に重要になるため、まずは先生の作品をウェブサイトやSNSなどでたくさん見てみましょう。

また、どのような目的で作品を創りたいかによっても選び方が変わります。例えば、商品ロゴなどを制作する「商業書道」に興味があるなら、講師に商業分野での実績があるかを確認すると良いでしょう。インテリアとして飾るアート作品を創りたいのであれば、作品展を積極的に開催している教室などが刺激になるかもしれません。

固定観念にとらわれない自由な指導をしてくれるか、生徒の個性を尊重してくれるかといった点も、体験レッスンで確認したい重要なポイントです。

② 学びたい書道の種類で選ぶ

前の章で解説したように、書道には「毛筆」「硬筆・ペン字」「実用書道」「デザイン書道」など、様々な種類があります。自分がどの分野を最も学びたいのかを考え、それに対応したコースがある教室を選びましょう。

- 毛筆を本格的に学びたい場合: 楷書・行書・草書など、段階的に学べるカリキュラムが整っている伝統的な教室が適しています。古典の臨書に力を入れているかもポイントです。

- まずは実用的な字をきれいにしたい場合: 硬筆・ペン字コースがある教室や、通信講座が選択肢になります。実用書道に特化した短期講座から始めるのも良いでしょう。

- 幅広く学びたい場合: 教室によっては、月謝内で毛筆と硬筆の両方を学べたり、月ごとに学ぶ内容を選べたりするところもあります。このような教室は、様々な書に触れながら自分の興味を探りたいという方に最適です。

多くの教室では、複数のコースを提供しています。ウェブサイトやパンフレットで、自分が希望するコースが設置されているか、その内容が自分のニーズに合っているかを事前に確認することが重要です。

③ レッスン形式で選ぶ

書道教室のレッスン形式は、主に「グループレッスン」と「個人レッスン」に大別されます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の学習スタイルに合った形式を選びましょう。

| レッスン形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| グループレッスン | ・月謝が比較的安い ・仲間との交流が生まれ、モチベーション維持に繋がる ・他の生徒の作品から刺激を受けられる |

・一人ひとりにかけられる指導時間が短い ・自分のペースで進めにくい場合がある ・他の生徒の目が気になることがある |

| 個人レッスン | ・自分のレベルやペースに合わせてきめ細やかな指導を受けられる ・質問がしやすい ・集中して稽古に取り組める |

・月謝が比較的高額になる傾向がある ・仲間との交流は少ない ・先生との相性がより重要になる |

多くの教室ではグループレッスンが主流ですが、その中でも少人数制を導入している教室は、グループの良さと個別の良さを両立しやすいと言えます。

また、レッスンの予約システムも重要なチェックポイントです。

- 曜日・時間固定制: 毎週決まった時間に通うスタイル。生活リズムを作りやすいですが、急な用事が入ると欠席せざるを得ません。振替制度の有無を確認しましょう。

- フリータイム制・チケット制: 自分の都合の良い日時を予約して通うスタイル。忙しい方や不規則なスケジュールの方でも通いやすいのがメリットです。チケットの有効期限には注意が必要です。

自分のライフスタイルや性格を考慮し、最も続けやすいと感じるレッスン形式の教室を選ぶことが、長続きの秘訣です。

④ 無理なく通える場所や時間帯で選ぶ

どれだけ素晴らしい教室でも、通うのが億劫になってしまっては意味がありません。教室の立地や開講時間は、継続性を左右する非常に重要な要素です。

- 場所: 自宅から近い、職場の帰り道にある、最寄り駅から徒歩圏内など、日常生活の動線上で無理なくアクセスできる場所を選びましょう。雨の日や疲れている日でも「これくらいの距離なら行ける」と思えることが大切です。車で通う場合は、駐車場の有無も確認が必要です。

- 時間帯: 平日の夜、週末の午前中など、自分のライフスタイルに合った時間帯に開講しているかを確認しましょう。仕事が終わる時間が不規則な方は、夜遅くまで開いている教室や、土日に開講している教室が選択肢になります。

特に最初のうちは、教室に通うこと自体を習慣化することが大切です。少しでも「面倒だな」と感じる要素を減らすことが、挫折を防ぐための賢明な選択と言えます。

⑤ 先生との相性を確認する

書道の上達において、指導者である先生との相性は極めて重要です。 技術的な指導力はもちろんのこと、人柄や指導方針が自分に合っているかを見極める必要があります。

先生との相性を判断する際には、以下のような点を意識してみましょう。

- 指導方針: 丁寧に、一つひとつ理論的に教えてくれるタイプか。まずは自由に書かせて、良いところを褒めて伸ばすタイプか。厳しく、高いレベルを求めるタイプか。自分がどのような指導を求めているかを考え、それに合った先生を選びましょう。

- コミュニケーションの取りやすさ: 質問しやすい雰囲気か。こちらの疑問や悩みに親身に耳を傾けてくれるか。専門用語ばかりでなく、初心者にも分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 人柄・雰囲気: 先生の持つ雰囲気が、自分が心地よいと感じるものか。尊敬できる人物か。

- 先生の作品: 先生自身の書く文字や作品が好きかどうかも、大切なポイントです。自分が「こんな字を書きたい」と思える先生から学ぶことは、大きなモチベーションになります。

先生の経歴や会派での役職なども指導力を測る参考にはなりますが、それ以上に、人間としての相性が合うかどうかが、楽しく学び続けるためには不可欠です。

⑥ 体験レッスンに参加して最終判断する

ウェブサイトやパンフレットの情報、口コミだけではわからないことがたくさんあります。最終的な判断を下す前に、必ず体験レッスンに参加しましょう。 多くの教室が、無料または比較的安価な料金で体験レッスンを提供しています。

体験レッスンでは、これまでに挙げた全てのポイントを、自分の五感で確認する絶好の機会です。

【体験レッスンでのチェックリスト】

- 教室の雰囲気: 明るく、清潔か。静かで集中できる環境か。

- 先生の指導: 説明は分かりやすいか。他の生徒にどう接しているか。自分の質問に丁寧に答えてくれるか。

- 他の生徒の様子: 生徒さんたちの年代や雰囲気はどうか。楽しそうに稽古しているか。

- 設備: 机や椅子の高さは合っているか。道具の貸し出しはあるか。

- カリキュラム: どのような流れでレッスンが進むのか。

- 通いやすさ: 実際に教室まで行ってみて、アクセスは問題ないか。

複数の教室の体験レッスンに参加して比較検討するのも良い方法です。「この先生から学びたい」「この空間で書道を続けたい」と心から思える教室を見つけることが、失敗しないための最も確実な方法です。

書道教室にかかる費用の内訳と相場

書道教室に通うにあたって、最も気になることの一つが費用面でしょう。安心して書道を始めるために、どのような費用が、どのくらいかかるのかを事前に把握しておくことが大切です。ここでは、書道教室にかかる主な費用の内訳と、その一般的な相場について解説します。

| 費用項目 | 相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 入会金 | 3,000円 ~ 10,000円 | キャンペーンで無料になる場合もある。 |

| 月謝 | 5,000円 ~ 15,000円 | 地域、回数、レッスン形式(個人/グループ)により変動。 |

| 道具代 | 5,000円 ~ 20,000円(初期費用) | 筆、墨、硯、紙など。初心者セットは5,000円程度から。 |

| その他費用 | 数千円 ~ 数万円(都度) | 展覧会出品料、昇段試験料、競書誌代、師範取得費など。 |

入会金

入会金は、書道教室に入会する際に一度だけ支払う費用です。 事務手数料や教室の設備維持費などに充てられることが多く、多くの教室で設定されています。

- 相場: 一般的には 3,000円から10,000円程度が相場です。有名な先生が主宰する教室や、都心部にある教室では、やや高めに設定されていることもあります。

- 注意点: 教室によっては、期間限定のキャンペーンで「入会金無料」や「入会金半額」といった特典を設けている場合があります。教室を探す際には、こうしたキャンペーン情報もチェックしてみると良いでしょう。一度支払うと返金されないのが普通なので、入会は慎重に決める必要があります。

月謝

月謝は、毎月のレッスン料として継続的に発生する費用で、教室選びの際の最も重要な比較ポイントとなります。

- 相場: 月謝の相場は、レッスンの回数や形式、地域によって大きく異なりますが、一般的には 月2回程度のグループレッスンで5,000円〜10,000円、月4回(週1回)で8,000円〜15,000円程度 が目安となります。個人レッスンの場合は、これよりも高額になる傾向があります。

- 変動要因:

- 地域: 都心部(東京、大阪など)は地方に比べて高くなる傾向があります。

- レッスン回数: 月2回、月4回など、回数が増えれば月謝も上がります。

- レッスン形式: グループレッスンよりも個人レッスンの方が高くなります。

- 指導者のレベル: 著名な書家が指導する教室は、高額になる場合があります。

- 確認すべきこと: 月謝に何が含まれているかを必ず確認しましょう。 教室によっては、月謝の中に手本代や練習用の紙代が含まれている場合があります。一方で、これらが別途必要になる教室もあります。また、所属する会派によっては、月謝とは別に「競書誌(きょうしょし)」と呼ばれる手本雑誌の購読が必須の場合があり、その代金(月々数百円〜1,000円程度)が別途かかることもあります。

道具代

書道を始めるためには、専用の道具を揃える必要があります。これを初期費用として見積もっておく必要があります。

- 基本的な道具(書道セット):

- 大筆・小筆: 最初は楷書用の兼毫筆(けんごうふで:硬さの違う毛を混ぜた筆)が扱いやすいです。

- 硯(すずり): 墨を磨るための道具。初心者は軽くて扱いやすいセラミック製の「墨池(ぼくち)」でも十分です。

- 墨(すみ): 固形墨と液体墨(墨汁)があります。最初は手軽な墨汁から始めることが多いですが、固形墨を磨る時間も書道の醍醐味です。

- 文鎮(ぶんちん): 半紙を押さえるための重り。

- 下敷き: 墨が下に写らないように敷く、フェルト製の布。

- 半紙: 練習用の紙。

- 相場: これらの基本的な道具一式を揃えた初心者向けの書道セットは、5,000円程度から購入できます。 もちろん、筆や硯にこだわれば価格は青天井ですが、初めは手頃なセットで十分です。

- 注意点: 教室によっては、道具一式をレンタルしてくれたり、教室で推奨品を販売してくれたりする場合があります。 何を自分で用意する必要があるのか、体験レッスンの際に確認しておきましょう。特に筆は消耗品であり、上達に合わせて買い替えていくことになります。

その他の費用(展覧会出品料・資格取得費など)

月謝や道具代以外にも、書道を続けていく中で都度発生する可能性のある費用があります。これらも念頭に置いておくと、後々の資金計画が立てやすくなります。

- 競書誌代: 前述の通り、会派に所属する教室では、毎月発行される手本雑誌「競書誌」の購読が必須の場合が多く、月々数百円〜1,000円程度の費用がかかります。毎月の作品をこの競書誌に出品し、段級位の審査を受ける仕組みになっています。

- 昇段・昇級試験の受験料: 段位や級位が上がるための試験を受ける際に、受験料が必要となります。級が低いうちは数千円程度ですが、段位が上がると高くなる傾向があります。

- 展覧会への出品料: 教室や会派が主催する展覧会に自分の作品を出品する際には、出品料が必要です。費用は展覧会の規模によって様々で、数千円の小規模なものから、数万円以上かかる大規模な公募展まであります。 また、作品を額装するための費用も別途必要になる場合があります。

- 師範資格の取得費用: 将来的に師範(指導者)の資格を取得する際には、高額な費用がかかることが一般的です。会派によって大きく異なりますが、数十万円単位の費用が必要になることも珍しくありません。指導者を目指す場合は、早い段階で費用体系を確認しておくことが重要です。

これらの「その他の費用」は、参加が任意である場合も多いです。自分の目標や予算に合わせて、どこまで取り組むかを先生と相談しながら決めていくと良いでしょう。

自宅で学べるオンライン書道教室という選択肢

近年、テクノロジーの進化に伴い、書道の世界でもオンラインで学べる環境が急速に整ってきました。「近くに良い書道教室がない」「仕事が忙しくて決まった時間に通えない」といった悩みを抱える方にとって、オンライン書道教室は非常に魅力的な選択肢です。ここでは、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。

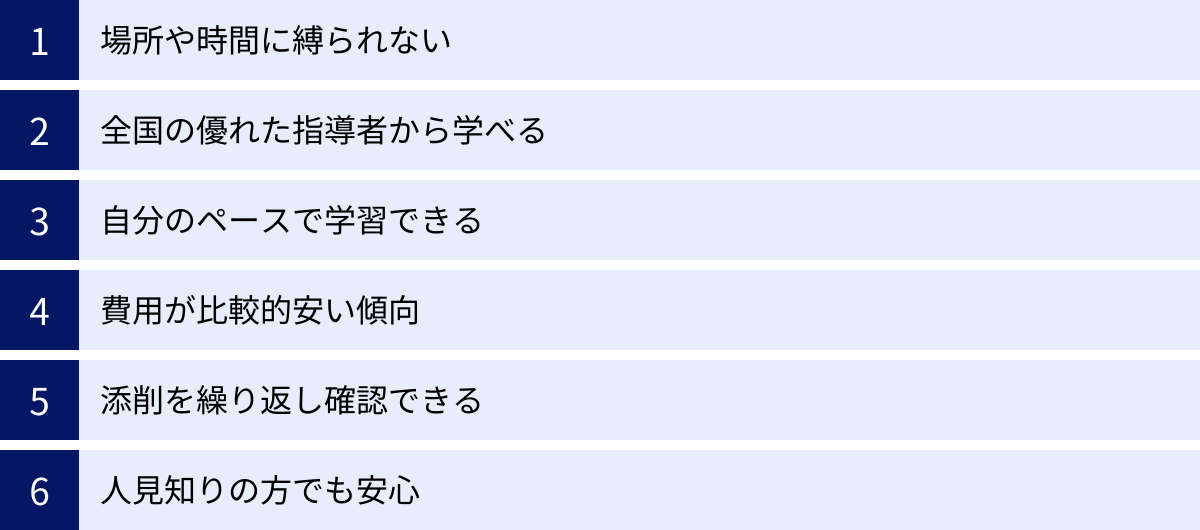

オンライン書道教室のメリット

オンラインならではの利便性や柔軟性は、多くの人にとって学習のハードルを下げてくれます。

- 場所や時間に縛られない: 最大のメリットは、インターネット環境さえあれば、いつでもどこでもレッスンを受けられることです。 自宅はもちろん、出張先のホテルなどでも学習を進められます。教室への移動時間が不要なため、忙しい方でも隙間時間を有効活用できます。

- 全国の優れた指導者から学べる: 地方にお住まいの方でも、都市部にいる有名な先生や、自分の作風と合った先生の指導を直接受けることが可能です。選択肢が地理的な制約から解放され、自分に最適な指導者を見つけやすくなります。

- 自分のペースで学習できる: グループレッスンと違い、周りの進捗を気にする必要がありません。苦手な部分は何度も繰り返し練習したり、得意な部分はどんどん先に進めたりと、完全に自分のペースで学習計画を立てられます。

- 費用が比較的安い傾向: オンライン教室は、対面の教室のように物理的な場所を借りる必要がないため、運営コストを抑えられます。そのため、入会金や月謝が対面教室よりも安価に設定されていることが多いです。

- 添削を繰り返し確認できる: オンライン教室の多くは、動画や写真で作品を提出し、添削指導を受ける形式を取っています。先生からの添削コメントや、朱墨で修正された手本がデータとして残るため、後から何度も見返して復習することができます。 ライブレッスン形式の場合でも、録画機能を使えば、後でレッスン内容を再確認できるという利点があります。

- 人見知りの方でも安心: 他の生徒の目を気にすることなく、リラックスして稽古に集中できます。先生への質問も、チャットやメールで気軽にできる場合が多く、対面では聞きにくいと感じる方でも安心です。

オンライン書道教室のデメリット

多くのメリットがある一方で、オンライン特有のデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、自分に合っているかを判断することが重要です。

- 直接的な指導の限界: オンラインでは、先生が直接手を取って筆の持ち方や角度を直したり、力の入れ具合を伝えたりすることが困難です。 筆の微妙な動きや筆圧といった、言語化しにくい感覚的な部分は、対面の指導に比べて伝わりにくいという側面があります。この点は、オンライン書道の最大の課題と言えるでしょう。

- モチベーションの維持が難しい: 決まった時間に教室に通うという強制力がないため、強い意志がないとサボりがちになってしまう可能性があります。一緒に学ぶ仲間の姿が見えないため、孤独を感じやすく、モチベーションを維持するのが難しいと感じる人もいます。定期的な課題提出やオンラインでの交流会など、モチベーションを維持するための工夫がされている講座を選ぶと良いでしょう。

- 道具をすべて自分で準備・管理する必要がある: 対面教室であればレンタルできる場合もある道具類も、オンラインでは基本的にすべて自分で揃える必要があります。紙や墨が切れた際の補充も自分で行わなければなりません。

- 通信環境や機材の準備が必要: 安定したインターネット回線はもちろん、作品を撮影するためのスマートフォンやカメラ、場合によってはパソコンやタブレットといった機材が必要です。IT機器の操作に不慣れな方にとっては、少しハードルが高く感じられるかもしれません。

- その場の空気感や墨の香りが感じられない: 書道教室の魅力の一つである、静謐な空間、墨の香り、他の生徒が筆を運ぶ音といった「場の空気」を体感することはできません。こうした環境がもたらす集中力やリフレッシュ効果を重視する方には、物足りなく感じられる可能性があります。

- フィードバックにタイムラグがある: 作品を提出してから添削が返ってくるまでに、数日かかることが一般的です。その場で疑問点をすぐに解消できないため、学習のテンポがやや遅くなる可能性があります。

オンライン書道教室は、自己管理能力が高く、自律的に学習を進められる方や、地理的・時間的な制約がある方に特に適しています。 まずは単発のオンライン講座を試してみて、自分に合うかどうかを確認してみるのも良い方法です。

【2024年】おすすめの書道教室・通信講座5選

ここでは、初心者から経験者まで、幅広いニーズに対応するおすすめの書道教室や通信講座を5つ厳選してご紹介します。それぞれに特徴があるため、ご自身の目的やライフスタイルに合わせて比較検討してみてください。

| サービス名 | 主な学習内容 | 特徴 | 料金目安(税込) | 形式 |

|---|---|---|---|---|

| ① ユーキャンの実用ボールペン字講座 | ボールペン字 | 実用性に特化。なぞり書き中心で初心者でも始めやすい。1日20分から。 | 29,000円(一括払い) | 通信講座 |

| ② 東京書芸協会 | ボールペン字、筆ペン、書道 | 文部科学省認定の社会通信教育。履歴書に書ける段級位が取得可能。 | 19,800円~(講座による) | 通信講座 |

| ③ 青霄書法会 | 書道、ペン字、実用書 | 大阪・東京に教室を持つ。対面・オンライン両方に対応。展覧会なども活発。 | 入会金 5,500円 月謝 7,700円~ |

対面・オンライン |

| ④ 書道研究 尚美社 | 漢字、かな、ペン字など | 1925年創立の歴史ある書道団体。競書誌「尚美」による本格的な段級位取得。 | 要問い合わせ | 通信(競書)・支部教室 |

| ⑤ ストアカ | 多種多様 | 単発・短期講座が豊富。オンライン/対面で気軽に始められる。口コミで選べる。 | 数千円~(講座による) | 対面・オンライン |

① ユーキャンの実用ボールペン字講座

「まずは手軽に、日常で役立つ字をきれいにしたい」という方に絶大な人気を誇るのが、ユーキャンの通信講座です。

- 特徴: 徹底的に実用性にこだわったカリキュラムが特徴です。 1日わずか20分のレッスンで、ひらがなから始まり、自分の名前や住所、手紙の文例など、日常生活ですぐに使える文字の練習に集中できます。テキストはなぞり書きが中心で、美しい文字の形を無理なく身体で覚えられます。受講者数は195万人以上(2024年1月現在)という圧倒的な実績が、その満足度の高さを物語っています。

- 学習システム: 標準学習期間は6ヶ月。全10回の丁寧なコンピュータ添削に加え、手書きによる添削指導も受けられます。質問も気軽にできるサポート体制が整っています。

- おすすめな人: 書道は初めてで何から始めれば良いかわからない方、忙しい合間に自分のペースで練習したい方、まずはボールペン字をマスターしたい方。

- 料金: 一括払い 29,000円(税込)

(参照:ユーキャン公式サイト)

② 東京書芸協会

履歴書にも書けるしっかりとした資格を取得したい方におすすめなのが、東京書芸協会の通信講座です。

- 特徴: 文部科学省認定の社会通信教育であり、取得した段級位は公的な学習歴として履歴書などに記載できます。 80年以上の歴史と実績があり、信頼性が非常に高いのが魅力です。ボールペン習字、筆ペン習字、書道など、目的に合わせて複数の講座が用意されています。丁寧な手本と詳しい解説で、初心者でも基礎からしっかりと学べるように構成されています。

- 学習システム: 有効期間内に所定の課題を提出し、添削指導を受けながら段級位の昇級を目指します。自分のペースで進められるので、無理なく続けられます。

- おすすめな人: どうせ習うなら形に残る資格が欲しい方、基礎から正統派の書を学びたい方、自分の学習成果を客観的に評価してほしい方。

- 料金例: ボールペン習字講座(初級) 受講料 19,800円(税込)

(参照:東京書芸協会公式サイト)

③ 青霄書法会

対面で直接指導を受けたい方、仲間との交流も楽しみたい方には、青霄書法会がおすすめです。

- 特徴: 大阪(梅田・難波)と東京(銀座・青山)に教室を構える、活気のある書道会です。初心者から師範を目指す上級者まで、レベルに合わせた丁寧な直接指導が受けられます。 書道、ペン字、実用書など多彩なコースがあり、レッスンスタイルも月謝制とチケット制から選べるため、ライフスタイルに合わせて通いやすいのが特徴です。展覧会やイベントも活発で、生徒同士の交流の機会も豊富です。

- 学習システム: 対面レッスンのほか、オンラインレッスンも提供しており、遠方の方でも受講可能です。基礎から応用まで、一人ひとりの目的に合わせた指導を行っています。

- おすすめな人: 直接先生から指導を受けたい方、書道仲間を作りたい方、展覧会などにも挑戦してみたい方。

- 料金例: 入会金 5,500円、月謝(月2回)7,700円~(教室・コースにより異なる)

(参照:青霄書法会公式サイト)

④ 書道研究 尚美社

本格的に書道の道を究めたい、歴史と伝統のある会派で学びたいという方には、尚美社が選択肢となります。

- 特徴: 1925年(大正14年)創立という、非常に長い歴史を持つ書道団体です。 毎月発行される競書誌「尚美」を通じて作品を提出し、段級位を取得していくのが基本スタイルです。漢字、かな、ペン字、暮らしの書など、学べる分野は多岐にわたります。全国に支部教室があるため、お近くの教室で指導を受けることも可能です(通信教育のみも可)。

- 学習システム: 競書誌の手本を元に独習し、清書作品を送付して添削・段級位の審査を受けます。高いレベルを目指すための本格的な指導が受けられます。

- おすすめな人: 伝統的な書道を深く学びたい方、将来的に師範を目指したい方、由緒ある団体で本格的な段級位を取得したい方。

- 料金: 入会金、年会費、月々の競書誌購読料などが必要。詳細は直接問い合わせる必要があります。

(参照:書道研究 尚美社公式サイト)

⑤ ストアカ

「まずは気軽に一度だけ試してみたい」「色々な先生のレッスンを受けてみたい」という方には、スキルシェアサービスのストアカが最適です。

- 特徴: 教えたい人と学びたい人をつなぐプラットフォームで、書道に関する単発・短期の講座が数多く登録されています。 1回数千円から参加できる体験講座が豊富で、入会金も不要です。「筆ペンで美文字体験」「デザイン書道入門」「オンライン美文字レッスン」など、内容は多種多様。対面とオンラインの両方の講座があり、場所や時間、予算に合わせて自由に選べます。

- 学習システム: 講座ごとに申し込み、支払いを行うシステム。受講者のレビューや評価が公開されているため、講座の質や先生の雰囲気を事前に把握しやすいのが大きなメリットです。

- おすすめな人: 書道教室に通う前に雰囲気を知りたい方、特定のテーマ(例:のし袋の書き方)だけを学びたい方、様々なスタイルの書道を試してみたい方。

- 料金: 講座ごとに設定(1回 2,000円程度から)

(参照:ストアカ公式サイト)

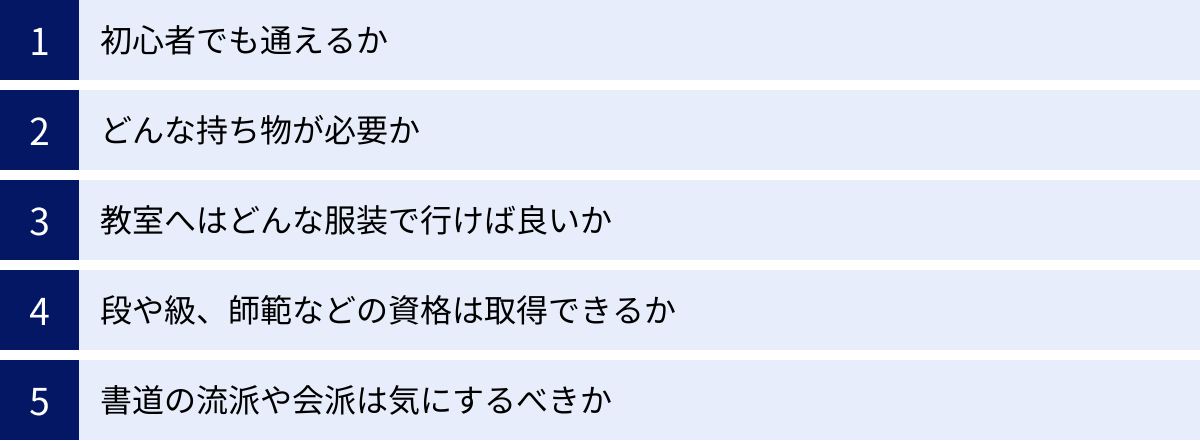

書道教室を始める前によくある質問

新しいことを始める前には、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、書道教室に通うことを検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

初心者でも通えますか?

はい、まったく問題ありません。ほとんどの書道教室は、初心者を大歓迎しています。

多くの教室では、生徒一人ひとりのレベルに合わせて指導を行います。経験者も初心者のも同じ空間で稽古することは多いですが、手本や指導内容はそれぞれ異なります。先生は、筆の持ち方や姿勢といった本当に基本的なことから、丁寧に教えてくれます。

「子供の頃以来、筆を持ったことがない」「字に全く自信がない」という方こそ、書道教室で基礎から学ぶメリットは大きいです。周りは経験者ばかりではないかと心配する必要はありません。まずは「学びたい」という気持ちがあれば大丈夫です。体験レッスンなどを利用して、教室の雰囲気を確認してみることをお勧めします。

どんな持ち物が必要ですか?

基本的には「書道セット」と呼ばれる一式が必要です。 具体的には以下の通りです。

- 筆(大筆、小筆)

- 墨(固形墨または墨汁)

- 硯(すずり)

- 文鎮(ぶんちん)

- 下敷き

- 半紙

ただし、教室によってはこれらの道具をレンタルできたり、教室で一式を購入できたりする場合も多いです。 特に最初のうちは、どのような道具を選べば良いか分からないと思いますので、自己判断で購入する前に、体験レッスンや入会時に先生に相談するのが最も確実です。「手ぶらでOK」という教室もあります。事前にウェブサイトで確認したり、問い合わせたりしてみましょう。

教室へはどんな服装で行けば良いですか?

特に決まりはありませんが、「墨が飛んでも汚れが気にならない、動きやすい服装」が基本です。

書道に集中していると、気づかないうちに墨が服に飛んでしまうことがあります。墨は一度服につくと洗濯してもなかなか落ちません。そのため、お気に入りの服や高価な服は避けた方が賢明です。黒や紺といった濃い色の服装を選ぶか、汚れても構わないTシャツやトレーナーなどが良いでしょう。

また、書道は正しい姿勢で書くことが大切なので、体を締め付けるような服装よりも、リラックスできるゆったりとした服装が適しています。念のため、エプロンを持参するのも良い方法です。

段や級、師範などの資格は取得できますか?

はい、取得できる教室はたくさんあります。ただし、資格制度は教室が所属する書道団体(会派)によって異なります。

書道の段級位や師範資格は、国家資格ではなく、各会派が独自に定めている民間資格です。そのため、資格取得を目標にする場合は、その教室がどのような会派に所属しており、どのような資格制度を設けているのかを事前によく確認する必要があります。

昇段・昇級のペースや難易度、師範になるまでの道のりも会派によって様々です。将来的に指導者を目指したいなど、明確な目標がある場合は、資格の社会的認知度やサポート体制がしっかりしている会派に所属する教室を選ぶことが重要です。 趣味として楽しみたい場合は、資格取得にこだわらずに教室を選んでも全く問題ありません。

書道の流派や会派は気にするべきですか?

初心者の段階では、流派や会派を過度に気にする必要はありません。

書道には非常に多くの流派や会派が存在し、それぞれに書風や理念の違いがあります。しかし、これから書道を始める方にとって、その違いを理解するのは非常に困難です。

それよりも大切なのは、「先生の書く文字が好きか」「指導方針が自分に合っているか」「教室の雰囲気が良いか」 といった、より直接的で感覚的な相性です。自分が「こんな字を書きたい」と思える先生から学ぶことが、上達への一番の近道です。

もちろん、本格的に書道を追求していく中で、特定の流派の書風に惹かれたり、会派の考え方に共感したりすることもあるでしょう。その時に改めて、自分の進む道を選択することも可能です。まずは、難しく考えすぎず、自分にとって心地よく、楽しく続けられる環境を見つけることを最優先にしましょう。