お子様の学習塾選びは、将来の可能性を広げるための重要な投資です。しかし、世の中には集団指導、個別指導、オンライン塾など多種多様な選択肢があり、「何を基準に選べば良いのか分からない」と悩む保護者の方も少なくありません。

適切な学習塾は、学力向上はもちろんのこと、学習習慣の定着や人間的な成長にも繋がります。一方で、お子様に合わない塾を選んでしまうと、時間とお金を浪費するだけでなく、勉強へのモチベーションを低下させてしまう可能性すらあります。

この記事では、学習塾選びで失敗しないために、小学生・中学生・高校生それぞれの学年や目的に合わせた比較ポイントを網羅的に解説します。目的の明確化から塾の種類の比較、費用、講師の質、そして最終的な判断基準となる体験授業の活用法まで、7つの重要なステップを詳しく見ていきましょう。この記事を最後まで読めば、数ある選択肢の中からお子様にとって最適な学習塾を見つけるための、確かな羅針盤を手に入れることができるはずです。

目次

学習塾に通う目的を明確にしよう

学習塾選びを始めるにあたり、何よりも先にやるべきことがあります。それは、「なぜ塾に通うのか?」という目的を具体的かつ明確にすることです。この最初のステップが曖昧なままだと、塾のパンフレットやウェブサイトに並ぶ魅力的な言葉に惑わされ、本来の目標とは異なる塾を選んでしまうことになりかねません。

目的が「苦手な算数を克服したい」なのか、「難関高校に合格したい」なのかによって、選ぶべき塾の種類、指導スタイル、カリキュラムは全く異なります。まずは親子でじっくりと話し合い、学習塾に何を期待するのかを共有することが、後悔しない塾選びの出発点となります。

学校の授業の補習・苦手克服

学習塾に通う最も一般的な目的の一つが、「学校の授業の補習」や「特定の苦手科目の克服」です。学校の授業は、クラス全体の平均的な理解度に合わせて進むため、一度つまずいてしまうと、その後の内容が分からなくなり、授業自体が苦痛になってしまうことがあります。

特に、積み重ねが重要な科目(英語や数学など)では、一つの単元でつまずくと、それが連鎖的に影響を及ぼし、大きな苦手意識へと発展しがちです。 例えば、小学校の算数で「分数の割り算」が理解できていないと、中学校で学ぶ「方程式」の計算で苦労します。また、中学校の英語で「be動詞と一般動詞の使い分け」が曖昧なままでは、高校で学ぶ複雑な文法構造を理解するのは困難でしょう。

このような課題を解決するためには、画一的なカリキュラムで進む塾よりも、生徒一人ひとりの理解度に合わせて、つまずいた箇所まで遡って丁寧に指導してくれる塾が適しています。具体的には、以下のような特徴を持つ塾が考えられます。

- 個別指導塾: 講師が生徒のすぐ隣で、どこが分からないのかを細かくヒアリングしながら指導を進めます。周りの目を気にせず、納得できるまで質問できる環境は、苦手克服に非常に効果的です。必要であれば、前の学年の内容に戻って復習する「遡り学習」にも柔軟に対応できます。

- 少人数制の集団指導塾: 大人数クラスと異なり、講師の目が生徒一人ひとりに行き届きやすいのが特徴です。授業中に生徒の表情や手元の動きを確認し、理解度を把握しながら進めてくれるため、置いていかれる心配が少なくなります。

- 補習に特化したコース: 大手の塾でも、基礎力定着や学校の授業フォローを目的としたコースが設けられている場合があります。学校の教科書に準拠した教材を使い、定期テストの範囲を重点的に対策してくれることもあります。

苦手克服を目的とする場合、重要なのは「なぜ分からなくなったのか」という根本原因を突き止め、そこから一つひとつ丁寧に穴を埋めていく作業です。 そのためには、生徒が「こんなことも分からないのかと思われたら恥ずかしい」と感じることなく、安心して質問できる環境が不可欠です。

定期テスト対策・内申点アップ

中学生にとって、定期テストの成績は内申点(調査書点)に直結し、高校受験の合否を大きく左右する重要な要素です。多くの都道府県の公立高校入試では、学力検査の点数と内申点が一定の比率で評価されます。つまり、入試本番の一発勝負だけでなく、中学校3年間の積み重ねが非常に重要になるのです。

内申点を上げるためには、主要5教科(国語・数学・英語・理科・社会)だけでなく、技能4教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)も含めた総合的な成績向上が求められます。定期テストで高得点を取ることは、そのための最も直接的な手段です。

定期テスト対策・内申点アップを主な目的とする場合、以下のような特徴を持つ塾が効果的です。

- 地域密着型の塾: 地元の中学校の情報を豊富に持っている塾は、非常に頼りになります。各中学校の出題傾向(どの先生が、どの問題集から、どのような形式で問題を作成するかなど)を分析し、それに特化した「定期テスト対策授業」を実施してくれる場合があります。学校のワークやプリントからの出題が多い学校であれば、それらを完璧に仕上げるための指導をしてくれます。

- 学校別のクラス編成: 生徒数が多い塾では、通っている中学校別にクラスを編成し、その学校の進度やテスト範囲に完全に合わせた授業を行うことがあります。これにより、無駄なく効率的にテスト対策を進めることができます。

- 副教科(技能教科)の対策: 多くの生徒が対策を手薄にしがちな副教科ですが、内申点における比重は決して低くありません。塾によっては、テスト前に副教科の予想問題プリントを配布したり、対策授業を行ったりするなどのサポートを提供しています。

- 自習室の活用: テスト前になると、「家では集中できない」という生徒のために、集中できる学習環境として自習室を開放している塾は多いです。分からない問題があれば、空いている講師にすぐに質問できる環境が整っていると、さらに効果的です。

内申点アップを目指す上で重要なのは、日々の授業態度や提出物なども評価の対象になるという意識を持つことです。良い塾は、テストの点数を上げるためのテクニックを教えるだけでなく、学習計画の立て方やノートの取り方、提出物を期限内に仕上げる習慣など、学習に対する姿勢そのものを指導してくれます。

中学・高校・大学受験対策

中学受験、高校受験、大学受験は、お子様の人生における大きなターニングポイントです。これらの「受験」を突破することを目的とする場合、学校の補習や定期テスト対策とは異なる、より専門的で戦略的なアプローチが必要となります。

受験対策を目的とする塾選びでは、以下の点が重要になります。

- 豊富な情報力と分析力: 受験は情報戦です。各学校の入試問題の傾向、偏差値、併願校の組み合わせ、最新の入試制度の変更点など、膨大な情報を収集・分析し、生徒一人ひとりに最適な戦略を提案してくれる力が求められます。大手進学塾や予備校は、長年のデータ蓄積と専門の分析部門を持っており、この点で大きな強みがあります。

- 志望校に特化したカリキュラム: 難関校を目指すのであれば、学校の授業レベルをはるかに超えた内容を学習する必要があります。志望校のレベル別にクラスが編成され、そのレベルに合わせた高度な内容の授業や、過去問を徹底的に研究した演習が行われる塾が不可欠です。

- 合格実績: 合格実績は、その塾の指導力やノウハウを測るための一つの客観的な指標です。ただし、単純な合格者数だけでなく、その塾の全生徒数に対する合格率や、自分の子どもと同じくらいの学力層の生徒がどのような進学実績を上げているかといった、より詳細なデータに注目することが大切です。

- 競争環境: 同じ目標を持つライバルたちと切磋琢磨できる環境は、モチベーションを高く維持する上で非常に有効です。模試の成績でクラスが変動するようなシステムは、競争心を刺激し、学習意欲を高める効果が期待できます。集団指導塾は、このような環境を提供するのに適しています。

中学受験、高校受験、大学受験では、それぞれ求められる対策が異なります。

- 中学受験: 特殊な問題(特殊算、長文記述など)が多く、小学校の学習内容とは大きく乖離しています。そのため、中学受験専門のカリキュ-ラムを持つ進学塾に通うことがほぼ必須となります。

- 高校受験: 内申点対策と学力検査対策の両輪が重要です。そのため、前述の定期テスト対策と、志望校の入試問題対策の両方に強い塾を選ぶ必要があります。

- 大学受験: 非常に幅広い選択肢(一般選抜、共通テスト利用、総合型・学校推薦型選抜など)の中から、自分に合った受験方式を選択し、戦略を立てる必要があります。予備校の持つ情報力や、多様な講座ラインナップが大きな助けとなります。

受験は長期戦です。学力向上はもちろんのこと、精神的なサポートや、的確な進路指導をしてくれるかどうかも、塾選びの重要なポイントと言えるでしょう。

学習習慣を身につける

「そもそも勉強の仕方がわからない」「家では集中して机に向かえない」といった悩みは、特に小学生や、これまであまり勉強をしてこなかった中学生に多く見られます。このような場合、まずは本格的な学力向上を目指す前に、「学習習慣を身につける」ことを第一の目的として塾を選ぶのが有効です。

学習習慣とは、単に「長時間勉強すること」ではありません。決まった時間に机に向かう、計画を立てて勉強を進める、分からないことを放置しない、といった一連の行動が、無理なく自然にできる状態を指します。この習慣が一度身につけば、その後の学力向上は非常にスムーズになります。

学習習慣の定着を目的とする塾選びでは、以下の点に着目してみましょう。

- 学習計画のサポート: ただ宿題を出すだけでなく、生徒と一緒に学習計画を立て、その進捗を管理してくれる塾がおすすめです。「いつ、何を、どれくらいやるのか」を具体的に示すことで、生徒は何をすれば良いのかが明確になり、行動しやすくなります。

- スモールステップでの成功体験: 最初から高い目標を掲げるのではなく、「毎日15分、計算練習をする」「週末までに英単語を10個覚える」といった、達成可能な小さな目標を設定し、それをクリアすることで成功体験を積ませてくれる塾が良いでしょう。褒められたり認められたりする経験は、子どもの自己肯定感を高め、学習意欲を引き出します。

- 強制力のある環境: 自宅では誘惑が多くて集中できないお子様には、決まった曜日・時間に塾に行くという「強制力」が効果的です。塾の自習室を積極的に利用させるのも良い方法です。周りの生徒が集中して勉強している環境に身を置くことで、自然と学習モードに切り替わることができます。

- コミュニケーションの密度: 講師が生徒一人ひとりに声をかけ、学習状況だけでなく、学校での出来事や興味があることなど、日々のコミュニケーションを大切にしてくれる塾は、生徒にとって「自分のことを見てくれている」という安心感に繋がります。この安心感が、塾に通うモチベーションとなり、学習習慣の定着を後押しします。

この目的の場合、個別指導塾や、生徒の自立学習を支援するコーチング型の塾が特に力を発揮します。目先の成績アップだけを追求するのではなく、将来にわたって役立つ「自ら学ぶ力」の土台を築くことが、この段階での最も重要な目標と言えるでしょう。

学習塾の種類とそれぞれの特徴

学習塾の指導形式は、大きく分けて「集団指導」「個別指導」「オンライン・映像授業」「自立学習支援」の4つに分類されます。それぞれの形式には一長一短があり、お子様の性格や学習目的、学力レベルによって向き不向きが異なります。

ここでは、各指導形式のメリット・デメリットを詳しく解説します。それぞれの特徴を正しく理解し、お子様に最適な学習環境はどれかを考えるための参考にしてください。

| 指導形式 | メリット | デメリット | 向いている生徒 |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | ・ライバルと切磋琢磨できる ・体系的なカリキュラム ・進学実績が豊富 ・料金が比較的安い |

・自分のペースで進めない ・質問がしにくい場合がある ・レベルが合わないと落ちこぼれる可能性がある |

・競争心が強く、負けず嫌い ・ある程度自分で学習を進められる ・難関校受験を目指している |

| 個別指導塾 | ・一人ひとりのペースに合わせられる ・苦手分野を徹底的に克服できる ・質問しやすい ・曜日や時間の都合をつけやすい |

・料金が比較的高め ・講師との相性に左右されやすい ・競争意識が芽生えにくい |

・マイペースで学習したい ・特定の苦手科目がある ・内気で質問するのが苦手 ・部活や習い事で忙しい |

| オンライン塾 | ・場所や時間を選ばない ・有名講師の質の高い授業を受けられる ・繰り返し視聴できる ・費用が対面塾より安い傾向にある |

・自己管理能力が求められる ・モチベーションの維持が難しい ・すぐに質問できない場合がある ・通信環境やデバイスが必要 |

・自律的に学習計画を立てられる ・部活などで通塾時間が確保しにくい ・地方在住で近くに良い塾がない |

| 自立学習支援塾 | ・「勉強のやり方」が身につく ・自学自習の習慣がつく ・主体性が育まれる |

・直接的な教科指導は少ない場合がある ・即効性は期待しにくい ・受け身の姿勢の生徒には不向き |

・学習意欲はあるが、勉強法が分からない ・計画を立てるのが苦手 ・将来的に自律した学習者になりたい |

集団指導塾

集団指導塾は、一人の講師が複数の生徒(10名〜数十名)に対して、学校の授業のように一斉に講義を行う形式です。古くからある最も一般的な塾のスタイルで、特に進学塾や予備校で多く採用されています。

メリット

- 競争環境によるモチベーション向上: 同じ目標を持つ仲間やライバルと机を並べて学ぶ環境は、良い意味での緊張感と競争心を生み出します。 定期的なクラス分けテストや模試の結果が貼り出されることで、「次はもっと上のクラスに行きたい」「あの子には負けたくない」という気持ちが学習意欲を刺激します。

- 体系化された質の高いカリキュラム: 大手の集団指導塾は、長年の指導ノウハウを結集した、非常に練られたカリキュラムを持っています。志望校合格から逆算して、どの時期に何を学ぶべきかが効率的に組み立てられているため、それに沿って学習を進めることで、着実に実力をつけていくことができます。

- 豊富な情報量と進学実績: 特に受験指導において、集団指導塾は大きな強みを発揮します。入試情報の分析力、志望校選びのアドバイス、過去の卒業生のデータに基づいた的確な進路指導など、個人では得難い豊富な情報を提供してくれます。輝かしい合格実績は、塾の指導力の証であり、生徒にとっては大きな目標となります。

- 比較的リーズナブルな料金: 講師一人当たりの生徒数が多いため、個別指導に比べて月謝などの費用が安価な傾向にあります。これは保護者にとって大きなメリットと言えるでしょう。

デメリット

- 画一的な授業ペース: 授業はクラス全体のレベルに合わせて進むため、理解が早い生徒にとっては物足りなく、逆についていけない生徒は置いていかれてしまう「落ちこぼれ」のリスクがあります。一度授業の流れから外れてしまうと、それを取り戻すのは容易ではありません。

- 質問のしにくさ: 大人数の中では、基本的なことを質問するのが恥ずかしいと感じたり、授業の流れを止めてしまうことをためらったりして、疑問点を解消できないままになりがちです。授業外で質問する時間などが設けられている場合もありますが、内気な性格の生徒にはハードルが高いかもしれません。

- レベルのミスマッチ: 入塾テストなどでクラス分けはされますが、それでも自分の学力とクラスのレベルが完全に一致するとは限りません。レベルが高すぎると自信を喪失し、低すぎると学習意欲が湧かないという問題が生じる可能性があります。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)、または二人〜数人(巡回式)という少人数で指導を行う形式です。近年、生徒一人ひとりのニーズにきめ細かく応えられるとして、その数を増やしています。

メリッ

- オーダーメイドのカリキュラム: 最大のメリットは、生徒一人ひとりの学力、目標、性格、ペースに合わせて、最適な学習プランを組めることです。苦手な単元に時間をかけてじっくり取り組んだり、得意な科目はどんどん先に進めたりと、柔軟な対応が可能です。学校の授業で分からなかった部分をピンポイントで教えてもらう、といった使い方もできます。

- 質問しやすい環境: 講師が常に隣にいるため、どんな些細な疑問でもその場で解決できます。周りの生徒の目を気にする必要がないため、内気な性格のお子様でも安心して質問でき、分からないことを放置することがありません。この「分かった!」という成功体験の積み重ねが、学習への自信に繋がります。

- 柔軟なスケジュール調整: 部活動や習い事で忙しい生徒でも、通塾する曜日や時間帯を比較的自由に選ぶことができます。急な用事で欠席した場合でも、振替授業に対応してくれる塾が多いのも魅力です。

- きめ細やかなサポート: 学習面だけでなく、精神的なサポートも手厚い傾向にあります。講師との距離が近いため、学習の悩みや進路の不安などを相談しやすく、生徒のモチベーションを維持するための声かけなども期待できます。

デメリット

- 比較的高額な費用: マンツーマンに近い形で指導を行うため、人件費がかかり、集団指導塾に比べて月謝が高くなるのが一般的です。受講する科目や回数を増やすと、その分費用もかさみます。

- 講師との相性の重要性: 指導の質が講師個人のスキルや経験、そして何よりも生徒との相性に大きく左右されます。 素晴らしい講師でも、お子様との相性が悪ければ、学習効果は半減してしまいます。体験授業で相性を確認したり、講師の変更制度があるかを確認したりすることが重要です。

- 競争環境の欠如: 自分のペースで学べる反面、周りの生徒と競い合う環境がないため、競争心が刺激されにくいという側面があります。自分の学力が集団の中でどの位置にあるのかを把握しにくく、緊張感に欠けると感じる生徒もいるかもしれません。

オンライン塾・映像授業

オンライン塾・映像授業は、インターネットを通じてパソコンやタブレット、スマートフォンで授業を受ける学習形態です。実力派の有名講師の授業を映像で配信する形式が主流ですが、近年ではオンラインで双方向のやり取りが可能なライブ授業や、オンラインでの個別指導も増えています。

メリット

- 時間と場所の制約がない: 最大の利点は、通塾の必要がなく、自宅など好きな場所で、好きな時間に学習できることです。部活動で帰宅が遅い高校生や、近くに質の高い塾がない地方の生徒にとって、非常に大きなメリットとなります。

- 質の高い授業を低価格で: 全国トップクラスの人気講師の授業を、映像を通じて受講できます。対面の塾に比べて校舎の維持費や人件費を抑えられるため、授業料が比較的安価に設定されていることが多いです。

- 繰り返し学習が可能: 一度で理解できなかった部分や、忘れてしまった内容を、何度でも繰り返し視聴することができます。これは、苦手分野の克服や知識の定着に非常に効果的です。倍速再生機能を使えば、効率的に復習することも可能です。

- 豊富な講座ラインナップ: 基礎レベルから最難関大学対策まで、非常に幅広いレベルと科目の講座が用意されており、自分の目標に合わせて自由に組み合わせることができます。

デメリット

- 高い自己管理能力が必須: 学習計画の立案、スケジュールの実行、モチベーションの維持など、学習に関わる全てのことを基本的に自分一人で管理する必要があります。 強い意志がないと、つい視聴を先延ばしにしたり、集中できずに「ながら視聴」になったりして、学習効果が上がらないリスクがあります。

- モチベーションの維持が課題: 対面授業のような強制力や、仲間と学ぶ一体感がないため、孤独を感じやすく、モチベーションを維持するのが難しい場合があります。定期的なカウンセリングや学習進捗を管理してくれるチューター制度など、サポート体制が整っているかどうかが重要になります。

- 質問への即時対応が困難: 映像授業の場合、疑問点が生じてもその場で講師に質問することはできません。質問掲示板やメール、FAXなどで質問を受け付けている場合もありますが、回答が返ってくるまでに時間がかかることがあります。

- 初期投資と通信環境: パソコンやタブレットなどのデバイスが必要になります。また、快適に動画を視聴するためには、安定したインターネット環境が不可欠です。

自立学習支援塾

自立学習支援塾は、「コーチング塾」とも呼ばれ、近年注目を集めている新しいタイプの塾です。この塾の最大の特徴は、教科の内容を直接教える(ティーチング)のではなく、生徒が自ら学ぶための方法を指導し、そのプロセスを支援する(コーチング)ことに重点を置いている点です。

具体的には、生徒一人ひとりと面談を行い、目標設定、学習計画の立案、効率的な勉強法(暗記術、ノート術、参考書の使い方など)の指導、日々の学習進捗の管理などを行います。生徒は、立てた計画に沿って指定された教材や参考書を使い、自習形式で学習を進めます。分からない問題が出てきた場合は、常駐しているチューターや講師に質問することができます。

この形式のメリットは、塾に通っている時間だけでなく、家庭での学習も含めたトータルな学習習慣を確立できることです。「やらされる勉強」から「自らやる勉強」への転換を促し、大学進学後や社会に出てからも役立つ「自律性」や「計画実行能力」を養うことができます。

一方で、デメリットとしては、直接的な教科指導の時間が少ないため、基礎学力が著しく不足している生徒や、受け身の姿勢が強い生徒には、すぐには効果が出にくい可能性があります。また、「勉強のやり方を学ぶ」というアプローチは、目先のテストの点数を上げるような即効性を求める場合には、遠回りに感じられるかもしれません。学習意欲は高いものの、どうすれば成績が上がるのか分からず悩んでいる生徒に、特に高い効果を発揮する指導形式と言えるでしょう。

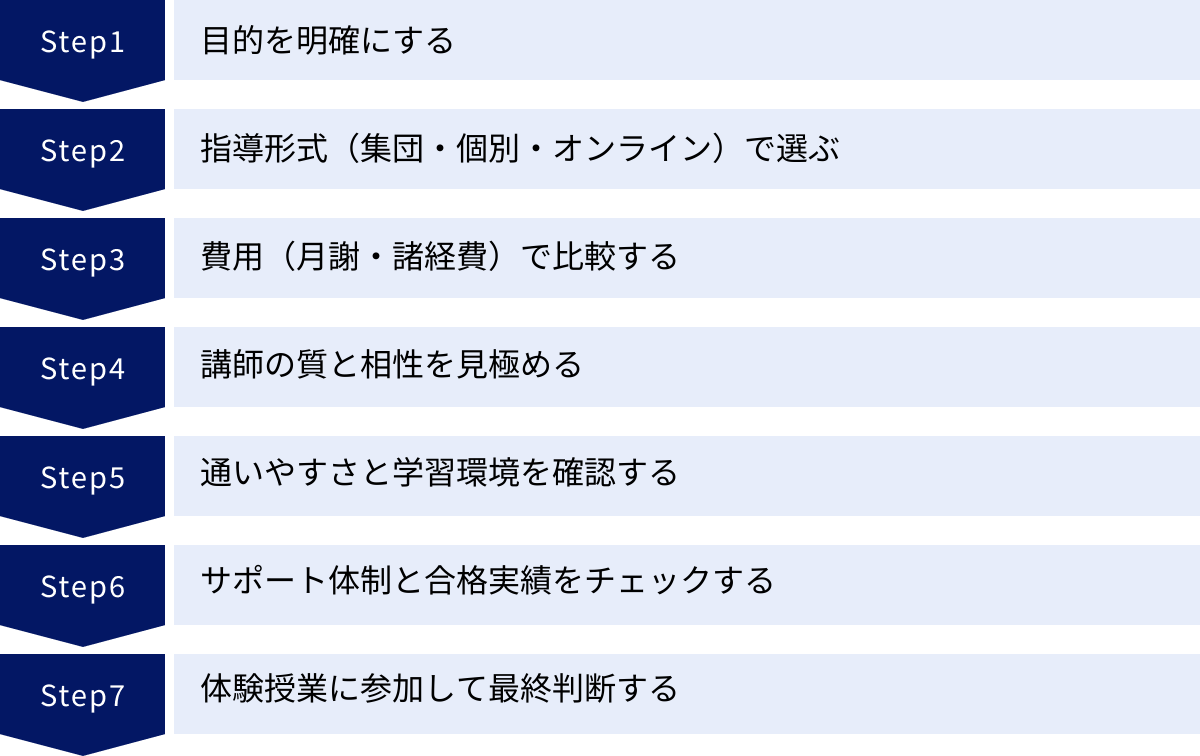

学習塾選びで失敗しないための比較ポイント7選

数ある学習塾の中から、本当にお子様に合った一校を見つけ出すのは、決して簡単なことではありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえて比較検討することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

ここでは、塾選びの際に必ずチェックすべき7つの比較ポイントを、具体的な確認方法とともに詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつ吟味し、総合的に判断することが、最適な塾選びへの近道です。

① 目的を明確にする

これは最初の章でも述べた通り、塾選びにおける最も重要な土台です。全ての比較検討は、この「目的」というフィルターを通して行われるべきです。

- 目的: 学校の授業の補習・苦手克服

- チェックポイント: つまずいた所まで戻ってくれるか(遡り学習)、質問しやすい雰囲気か、学校の教科書に準拠しているか。

- 目的: 定期テスト対策・内申点アップ

- チェックポイント: 通っている中学校に特化した対策があるか、副教科のサポートはあるか、自習室は利用しやすいか。

- 目的: 受験対策(中学・高校・大学)

- チェックポイント: 志望校のレベルに合ったコースがあるか、合格実績は十分か、最新の入試情報や進路指導は手厚いか。

- 目的: 学習習慣の定着

- チェックポイント: 学習計画の立案や進捗管理をサポートしてくれるか、スモールステップで成功体験を積ませてくれるか、勉強のやり方から教えてくれるか。

まずは親子で「何のために塾に通うのか」をリストアップし、優先順位をつけてみましょう。その上で塾のパンフレットを見たり、説明会に参加したりすると、情報の取捨選択がしやすくなり、自分たちにとって本当に必要なサービスが何かを見極めることができます。

② 指導形式(集団・個別・オンライン)で選ぶ

目的が明確になったら、次はその目的を達成するために最も適した指導形式はどれかを考えます。これは、お子様の性格や現在の学力レベルと深く関わってきます。

- 集団指導が向いているケース:

- 負けず嫌いで、ライバルと競い合うことでやる気が出るタイプ。

- 学校の授業には概ねついていけており、より高いレベルを目指したい。

- 人前で発言したり質問したりすることに抵抗がない。

- 難関校受験を目指しており、質の高いカリキュラムと豊富な情報量を求めている。

- 個別指導が向いているケース:

- マイペースでじっくりと学習に取り組みたいタイプ。

- 特定の苦手科目があり、集中的に克服したい。

- 内気な性格で、大人数の前では質問ができない。

- 部活動や他の習い事と両立させたい。

- オンライン塾が向いているケース:

- 自己管理能力が高く、自分で計画を立てて学習を進められる。

- 通塾に時間をかけたくない、または近くに適当な塾がない。

- 特定の有名講師の授業を受けたい。

- 費用をできるだけ抑えたい。

重要なのは、保護者の希望だけで決めるのではなく、お子様本人の意見を尊重することです。「友達が行っているから集団塾が良い」という理由も、本人のモチベーションに繋がるのであれば一概に否定はできません。一方で、「本当は個別でじっくり教えてほしいのに、親に言えない」というケースもあります。それぞれの指導形式のメリット・デメリットを親子で共有し、どちらがお子様にとって学習しやすい環境かを一緒に考えることが大切です。

③ 費用(月謝・諸経費)で比較する

学習塾は継続的に通うものなので、費用は非常に重要な比較ポイントです。しかし、パンフレットに大きく書かれている「月謝」の金額だけで比較するのは非常に危険です。塾にかかる費用は、月謝以外にも様々なものがあり、年間でかかるトータルコストで判断する必要があります。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 入塾金 | 入塾時に一度だけ支払う費用。 | 10,000円~30,000円程度。キャンペーンで無料になることも。 |

| 月謝(授業料) | 毎月支払う基本的な費用。科目数や週の回数で変動。 | 指導形式や学年により様々。個別指導の方が高い傾向。 |

| 教材費 | 授業で使うテキスト、問題集、プリントなどの費用。 | 年間で10,000円~50,000円程度。 |

| 季節講習費 | 夏期・冬期・春期に行われる特別講習の費用。 | 講習期間や内容によるが、数万円~十数万円。受験学年は高額になる。 |

| 模試・テスト代 | 学力測定のために定期的に行われる模試やテストの費用。 | 1回3,000円~8,000円程度。 |

| 諸経費・維持管理費 | 教室の光熱費、冷暖房費、通信費など。 | 月々1,000円~3,000円程度。 |

塾に問い合わせる際には、これらの項目を全て含んだ「年間でかかる総額の目安」を確認することが重要です。「月謝は安いと思ったのに、季節講習が必須で、結局年間の支払額は他の塾より高くなってしまった」という事態を避けるためです。料金体系が明確で、事前に総額の見積もりを誠実に提示してくれる塾は、信頼できる塾である可能性が高いと言えるでしょう。

④ 講師の質と相性を見極める

どんなに優れたカリキュラムやシステムがあっても、最終的に生徒の学力を伸ばすのは、現場で指導する「講師」の存在です。講師の質と、お子様との相性は、塾選びの成否を分ける極めて重要な要素です。

【講師の質を見極めるポイント】

- 講師の経歴と専門性: 指導する科目の専門知識は十分か。学生アルバイトか、プロの社会人講師か。ただし、「学生アルバイト=質が低い」と一概には言えません。 年齢が近い分、生徒の気持ちを理解しやすく、親しみやすい存在になることもあります。重要なのは、塾として講師の採用基準や研修制度がしっかりしているかどうかです。

- 指導スキル: ただ知識を伝えるだけでなく、生徒の興味を引きつけ、やる気を引き出すような教え方ができるか。生徒の「なぜ?」に的確に答え、思考力を深めるような問いかけができるか。

- 熱意と責任感: 生徒の成績向上や目標達成に対して、真剣に向き合ってくれるか。授業時間外でも質問に対応してくれるかなど、生徒一人ひとりへの関わりの深さも重要です。

【講師との相性を見極めるポイント】

- お子様が質問しやすいか: どんなに優秀な講師でも、お子様が萎縮してしまい、質問できないようでは意味がありません。

- お子様が「分かりやすい」と感じるか: 説明の仕方や話すペースが、お子様に合っているか。

- お子様が尊敬できる、または親しみを持てるか: 「この先生のようになりたい」「この先生のために頑張りたい」と思えるような、人間的な魅力も大切な要素です。

これらの「質」と「相性」を確かめる最も効果的な方法が、後述する「体験授業」です。保護者から見た印象だけでなく、授業を受けたお子様本人の「この先生の授業、楽しかった!」「分かりやすかった!」という感想を何よりも重視しましょう。また、個別指導塾の場合は、万が一相性が合わなかった場合に講師を変更できる制度があるかどうかも確認しておくと安心です。

⑤ 通いやすさと学習環境を確認する

見落としがちですが、物理的な「通いやすさ」と「学習環境」も、継続的な学習効果に大きく影響します。

【通いやすさ】

- 距離と時間: 自宅や学校からの距離は適切か。通塾にかかる時間は、特に小学生や部活動で忙しい中高生にとっては大きな負担になり得ます。無理なく通える範囲の塾を選びましょう。

- 交通手段と安全性: 徒歩か、自転車か、公共交通機関か。通塾ルートは安全か。特に夜遅くなる場合は、人通りが多く、明るい道を通って帰れるかどうかも重要なチェックポイントです。

- 振替制度: 急な体調不良や学校行事で休んだ場合に、授業を別の日に振り替えてもらえるか。柔軟な振替制度があると、月謝を無駄にすることがなく安心です。

【学習環境】

- 教室の雰囲気: 教室は清潔で、整理整頓されているか。生徒たちは集中して授業に取り組んでいるか、それとも私語が多く騒がしいか。

- 自習室の有無と質: 自習室は「第二の勉強部屋」として非常に重要です。 席数は十分にあるか、利用できる曜日や時間帯はいつか、私語は禁止されているか、監督するスタッフはいるか、質問対応は可能か、などを具体的に確認しましょう。

- 安全性と設備: 入退室を管理するシステム(ICカードなど)はあるか。保護者への入退室通知メールサービスはあるか。教室の広さや明るさ、空調などは快適か。

これらの点は、パンフレットだけでは分かりません。必ず実際に塾へ足を運び、ご自身の目で確認することが不可欠です。

⑥ サポート体制と合格実績をチェックする

授業そのものだけでなく、それを支える周辺のサポート体制も塾の価値を決める重要な要素です。

【サポート体制】

- 進路指導・保護者面談: 定期的に三者面談(生徒・保護者・塾)の機会が設けられているか。学習状況の報告だけでなく、具体的な進路相談に乗ってくれるか。

- コミュニケーション: 塾での子どもの様子を、電話や連絡帳、専用アプリなどでこまめに報告してくれるか。保護者からの相談や質問に、親身に対応してくれるか。

- 質問対応: 授業外で分からないことがあった場合に、質問できる体制が整っているか。自習中の質問対応や、オンラインでの質問システムなど、塾によって様々な工夫があります。

【合格実績】

合格実績は、その塾の指導力を示す客観的データの一つです。しかし、見方には注意が必要です。

- 「合格者数」だけでなく「合格率」を見る: 例えば、A塾の〇〇高校合格者数が50人、B塾が10人だったとしても、A塾の在籍生徒数が1000人で、B塾が50人だった場合、合格率はA塾5%、B塾20%となり、B塾の方が指導力が高いと判断できるかもしれません。可能であれば、その塾の総在籍生徒数や、特定のコースの在籍者数に対する合格実績を確認しましょう。

- 自分の志望校・レベルに合っているか: 難関校の実績ばかりが強調されていても、自分の子どもが中堅校を目指しているのであれば、あまり参考になりません。自分と同じような学力層の生徒が、どのような学校に進学しているのかを確認することが重要です。

実績はあくまで過去の結果であり、お子様の合格を保証するものではありません。しかし、志望校への豊富な合格ノウハウを持っているかどうかの判断材料として、賢く活用しましょう。

⑦ 体験授業に参加して最終判断する

ここまでに挙げた6つのポイントを比較検討し、候補を2〜3校に絞り込んだら、最終判断のために必ず「体験授業」に参加しましょう。 これは、塾選びのプロセスにおいて最も重要なステップです。

体験授業に参加することで、これまで資料や説明会で得てきた情報が、実際の現場と合っているかを確認できます。

【体験授業でのチェックポイント】

- お子様自身の感想: 何よりもこれが一番重要です。「授業は分かりやすかったか?」「先生は話しやすかったか?」「教室の雰囲気はどうか?」「他の生徒と馴染めそうか?」「ここに通いたいと思えるか?」など、お子様の直感的な感想を最優先してください。

- 講師の指導力: 実際の授業の進め方、説明の分かりやすさ、生徒への接し方などを自分の目で確認します。

- 教室の雰囲気: 他の生徒たちの学習態度や、授業中のクラス全体の空気感を肌で感じ取ります。

- 塾のスタッフの対応: 体験授業の申し込みから実施、その後のフォローまで、スタッフの対応が丁寧で誠実かどうかも、その塾の体質を知る上で参考になります。

できれば、1校だけでなく、複数の塾の体験授業に参加し、比較検討することをおすすめします。「あっちの塾の先生の方が分かりやすかった」「こっちの塾の自習室の方が集中できそう」といった具体的な比較をすることで、お子様も保護者も納得感を持って最終的な決定を下すことができます。

【学年別】学習塾の選び方のポイント

学習塾に求めるものは、お子様の学年や発達段階によって大きく異なります。小学生、中学生、高校生、それぞれのステージで直面する学習課題や目標に合わせた塾選びが、効果を最大化する鍵となります。ここでは、学年別の塾選びのポイントを具体的に解説します。

小学生の塾選びのポイント

小学生の時期は、将来の学習の土台となる「学習習慣」と「基礎学力」を築く非常に重要な期間です。この時期の塾選びは、勉強を「楽しい」ものとして捉えられるか、「苦しい」ものとして敬遠してしまうかの分かれ道になることもあります。

低学年:学習習慣の定着

小学校低学年(1〜3年生)での塾通いの最大の目的は、本格的な学力向上よりも、「勉強するって楽しい」「わかるって嬉しい」というポジティブな感情を育み、学習習慣の基礎を作ることにあります。

- 楽しさを重視する: 詰め込み式の指導ではなく、ゲームやパズル、クイズなどを取り入れ、子どもが飽きずに楽しく学べる工夫をしている塾がおすすめです。講師がたくさん褒めて、子どものやる気を引き出してくれるかどうかも重要なポイントです。

- 基礎的な読み書き計算: 学校の授業の少し先取りや復習を通じて、「読み・書き・計算」という全ての学習の基礎を確実に定着させます。

- 通塾の負担を考慮: この時期はまだ体力も集中力も十分ではありません。まずは週1回、1科目からなど、無理のない範囲でスタートし、子どもの様子を見ながら調整していくのが良いでしょう。教室が家から近く、安全に通えることも必須条件です。

- 指導形式: 講師とのコミュニケーションが密で、一人ひとりを丁寧に見てもらえる個別指導や、ごく少人数のクラスが適しています。

この段階では、成績という結果を性急に求めるのではなく、知的好奇心を刺激し、学習への前向きな姿勢を育てることを最優先に考えましょう。

高学年:中学受験や基礎固め

小学校高学年(4〜6年生)になると、子どもたちの進路や学習目標が大きく二つに分かれます。「私立・国立中学受験」を目指すのか、「公立中学への進学」を見据えて基礎学力を固めるのかによって、選ぶべき塾は全く異なります。

- 中学受験を目指す場合:

- 中学受験専門の進学塾が必須: 中学受験の問題は、小学校の教科書レベルをはるかに超える特殊な内容(特殊算、長文読解・記述、時事問題など)が出題されるため、専門のカリキュラムを持つ進学塾に通うことが不可欠です。

- カリキュラムと実績: 志望校のレベルに合わせたコース設定があるか、合格実績は豊富かを確認します。塾のカリキュラムの進度は非常に速く、宿題の量も多いため、子どもがついていけるかしっかり見極める必要があります。

- 親のサポート: 中学受験は「親子の受験」とも言われます。塾の送迎、宿題の管理、子どもの精神的なサポートなど、保護者の積極的な関与が求められることを覚悟しておく必要があります。

- 基礎固め(公立中学進学)を目指す場合:

- 中学校の学習への橋渡し: 中学校に進学してから困らないよう、小学校の学習内容を完璧に定着させることが目標です。特に、算数の「割合」「速さ」や、国語の「読解力」など、つまずきやすい単元を重点的に復習・演習します。

- 英語の先取り学習: 2020年度から小学校でも英語が教科化されましたが、中学校での英語学習をスムーズにスタートさせるために、アルファベットや基本的な英単語、文法に触れておくことも有効です。

- 指導形式: 子どものペースに合わせて苦手分野を克服できる個別指導塾や、学校の補習に力を入れている地域密着型の集団塾などが適しています。

高学年の塾選びは、お子様の将来の進路に関わる最初の大きな選択です。本人の意思を尊重しつつ、家庭の方針と合わせて慎重に検討しましょう。

中学生の塾選びのポイント

中学生は、思春期を迎え、部活動や友人関係など、勉強以外にも様々なことに関心が向かう多感な時期です。一方で、高校受験という明確な目標に向けて、計画的な学習が求められます。

定期テスト対策と内申点向上

前述の通り、高校受験において内申点は非常に重要です。内申点を確保するためには、日々の授業態度や提出物に加え、年5回程度実施される定期テストで安定して高得点を取ることが不可欠です。

- 地域密着型・学校準拠: 通っている中学校の教科書や進度に合わせた指導をしてくれる塾が最も効果的です。過去のテスト問題を分析し、出題傾向を熟知している塾であれば、的を絞った効率的な対策が可能です。

- 5教科対応: 高校受験では主要5教科の学力が問われるため、バランス良く受講できる塾が望ましいです。特に、自分で学習計画を立てるのが苦手な生徒は、塾で5教科を網羅的に見てもらうと安心です。

- 自習室の活用: テスト期間中は、集中できる環境で長時間勉強することが成績アップの鍵となります。静かで快適な自習室があり、分からないところを質問できる環境が整っている塾は大きなアドバンテージになります。

高校受験対策

中学3年生になると、いよいよ本格的な高校受験対策が始まります。志望校のレベルに応じて、必要な学習内容や戦略は大きく異なります。

- 進学実績と情報力: 志望校への合格実績が豊富で、最新の入試情報や併願校のデータなどを基に的確な進路指導を行ってくれる塾を選びましょう。大手進学塾は、この点で強みを持っています。

- 志望校別コース: 難関校を目指す場合は、専用の対策コースが設置されている塾がおすすめです。高いレベルのライバルと切磋琢磨する環境が、学力を飛躍的に伸ばすきっかけになります。

- 模試の活用: 自分の現在の学力レベルと、志望校までの距離を客観的に測るために、塾で実施される模試は非常に重要です。模試の結果を基に、弱点を分析し、今後の学習計画を修正してくれるような、手厚いフォローがあるかどうかも確認しましょう。

- 面接・作文対策: 特色選抜や推薦入試などを考えている場合は、学力検査以外の面接や作文、小論文の指導に対応しているかもチェックポイントです。

中学生の塾選びでは、「定期テスト対策」と「受験対策」の2つの側面をバランス良く満たしてくれる塾を見つけることが理想です。

高校生の塾選びのポイント

高校生の塾選びは、ほぼ「大学受験対策」と同義と言えます。学習内容はより専門的かつ高度になり、生徒自身が主体的に学習スタイルを選択していくことが求められます。この年代では、「塾」というよりも「予備校」と呼ばれる教育機関が主な選択肢となります。

大学受験対策

大学受験は、入試方式が多様化・複雑化しており、戦略的な対策が合否を分けます。

- 指導形式の選択: 高校生の塾・予備校は、指導形式の選択肢が豊富です。

- 集団授業: ライブ感があり、モチベーションを維持しやすい。有名講師の授業は人気が高く、締切も早い。

- 映像授業: 自分のペースで学習を進められる。先取り学習や苦手分野の集中学習に最適。

- 個別指導: 特定の科目の弱点克服や、学校の授業のフォロー、推薦入試対策などに有効。

- これらの形式を組み合わせることができる予備校も増えています。 例えば、基本は映像授業で進め、苦手な数学だけ個別指導を追加する、といった活用法です。自分の学習スタイルや目的に合わせて最適な組み合わせを考えることが重要です。

- 講師・教材の質: 大学受験では、講師の質の高さが学習効率に直結します。「分かりやすい」だけでなく、入試問題の核心を突くような深い知見を持った講師陣がいるか。また、長年のノウハウが詰まった質の高いオリジナルテキストを使用しているかも重要なポイントです。

- サポート体制: 高校生になると生徒の自主性が重んじられますが、一方で的確なサポートは不可欠です。 学習計画の相談に乗ってくれるチューターや進路指導の専門スタッフがいるか。志望校選びや出願戦略について、豊富なデータに基づいてアドバイスをもらえるかなどを確認しましょう。

- 共通テスト・二次試験対策: 国公立大学を目指す場合は「大学入学共通テスト」と大学ごとの「二次試験(個別学力検査)」の両方の対策が必要です。どちらにもバランス良く対応したカリキュラムになっているかを確認する必要があります。

内部進学・推薦対策

大学の付属校・系属校に通う生徒の内部進学や、指定校推薦、総合型選抜(旧AO入試)などを目指す場合、一般受験とは異なる対策が必要になります。

- 評定平均の向上: 推薦入試の基本は、高校での成績、すなわち評定平均を高く維持することです。そのため、学校の定期テスト対策に強い塾が適しています。学校の教材や進度に合わせた指導をしてくれる個別指導塾が特に有効です。

- 小論文・面接対策: 総合型選抜や学校推薦型選抜では、小論文や志望理由書、面接などが課されることが多くあります。これらの対策を専門に行う講座があるか、指導経験が豊富な講師がいるかを確認しましょう。

- 資格・検定対策: 英語検定などの資格は、推薦入試で有利に働くことがあります。これらの資格取得をサポートしてくれる講座があるかもチェックポイントの一つです。

高校生の塾・予備校選びは、お子様の将来を左右する大きな決断です。本人の希望を最大限に尊重し、オープンキャンパスに参加するなどして大学の情報を集めながら、目標達成に最適なパートナーとなる予備校を一緒に探しましょう。

学習塾にかかる費用の相場

学習塾を選ぶ上で、保護者の方が最も気になる点の一つが「費用」ではないでしょうか。塾の費用は、学年、指導形式、地域、そして受講する科目数などによって大きく変動します。ここでは、公的なデータを参考にしながら、学年別の費用相場や、月謝以外にかかる諸経費について解説します。

まず、国が調査している学習費のデータを見てみましょう。文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、学習塾や家庭教師などにかかる「補助学習費」の年間平均額は以下のようになっています。

| 学年 | 公立学校に通う場合(年間) | 私立学校に通う場合(年間) |

|---|---|---|

| 小学生 | 約248,000円 | 約647,000円 |

| 中学生 | 約359,000円 | 約246,000円 |

| 高校生(全日制) | 約190,000円 | 約239,000円 |

| 参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」 |

このデータは、あくまで学習塾費、家庭教師費、通信教育費などを含んだ全国平均です。特に小学生では、公立と私立で大きな差が見られますが、これは私立小学校に通う家庭では中学受験をする割合が高く、高額な進学塾に通うケースが多いためと考えられます。

以下では、より具体的に指導形式や目的別の費用感を掘り下げていきます。

小学生の費用相場

小学生の塾費用は、目的によって大きく二極化する傾向があります。

- 学校の補習・基礎固めが目的の場合:

- 個別指導塾: 週1回(1科目)で月額15,000円〜25,000円程度が相場です。

- 集団指導塾(少人数): 週1〜2回で月額10,000円〜20,000円程度。比較的リーズナブルな料金設定の塾が多く見られます。

- 中学受験が目的の場合:

- 大手進学塾(集団指導): 学年によって大きく異なります。

- 4年生:月額30,000円〜40,000円程度

- 5年生:月額40,000円〜50,000円程度

- 6年生:月額50,000円〜70,000円程度

- 6年生になると、通常授業に加えて志望校別特訓や季節講習などが加わり、年間総額が100万円を超えることも珍しくありません。

- 大手進学塾(集団指導): 学年によって大きく異なります。

中学生の費用相場

中学生は、高校受験に向けて受講科目数が増えるため、小学生の補習塾に比べて費用が上がるのが一般的です。

- 集団指導塾:

- 週2〜3回(3〜5教科)で月額20,000円〜40,000円程度が相場です。

- 学年が上がるにつれて、特に3年生になると受験対策費用として料金が上がる傾向にあります。

- 個別指導塾:

- 週1回(1科目):月額20,000円〜30,000円程度

- 週2回(2科目):月額35,000円〜50,000円程度

- 集団塾で苦手な1科目だけを個別指導で補う、という使い方をする生徒も多くいます。

高校生の費用相場

高校生(大学受験生)が通う予備校の料金体系は、月謝制ではなく「講座単価制」が主流です。年間にいくつの講座を取るかで総額が決まります。

- 予備校(集団授業・映像授業):

- 受講する講座数によりますが、年間で40万円〜80万円程度が一般的な価格帯です。

- 国公立理系や難関私立医歯薬系を目指す場合は、受講科目数が多くなるため、年間100万円以上になることもあります。

- 個別指導塾:

- 大学受験の補習や推薦入試対策で利用される場合、週1回で月額30,000円〜45,000円程度が相場です。プロ講師を指名するとさらに高額になります。

月謝以外にかかる費用にも注意

塾選びで最も注意すべきなのが、月々の授業料以外に発生する諸経費です。これらを見落としていると、年間の総支払額が想定を大幅に超えてしまう可能性があります。

- 入塾金: 多くの塾で10,000円〜30,000円程度かかります。ただし、兄弟割引や友人紹介、期間限定のキャンペーンなどで無料または割引になることも多いため、入塾前に必ず確認しましょう。

- 教材費: 年間で使用するテキストや問題集、プリント代などです。年間で10,000円〜50,000円程度かかる場合があります。特に、塾独自のオリジナル教材を使用している場合は高くなる傾向があります。

- 季節講習費: これが年間費用を大きく左右する項目です。 夏期・冬期・春期に行われる講習は、通常授業とは別料金で、それぞれ数万円から十数万円かかるのが一般的です。特に受験学年の夏期講習は高額になりがちです。参加が必須なのか、任意なのかも確認が必要です。

- 模試・テスト代: 学力診断や志望校判定のために行われる模試の費用です。1回あたり3,000円〜8,000円程度で、年間に数回実施されます。

- 諸経費(施設維持費、システム利用料など): 教室の光熱費や冷暖房費、各種連絡システムの利用料などの名目で、月々1,000円〜3,000円程度が授業料とは別に請求されることがあります。

これらの費用を全て考慮した上で、家計的に無理なく支払い続けられるかどうかを慎重に判断することが重要です。入塾前の面談では、「子どもを1年間通わせた場合、総額でいくらになりますか?」と具体的に質問し、書面で見積もりを出してもらうことを強くおすすめします。

【目的別】おすすめの学習塾を紹介

ここでは、具体的な目的別に、全国的に知名度が高く、多くの実績を持つ代表的な学習塾・予備校をいくつか紹介します。各塾にはそれぞれ独自の強みや特色があります。

ただし、ここで紹介するのはあくまで一例であり、これらの塾がお子様に必ず合うとは限りません。 塾選びの際は、お住まいの地域にある他の塾も視野に入れ、必ず体験授業などを通じて、ご自身の目で確かめることが最も重要です。

中学受験に強い学習塾

中学受験は特殊な知識と対策が必要なため、専門の進学塾を選ぶことが成功への近道です。

SAPIX小学部

最難関中学校への圧倒的な合格実績で知られる中学受験塾です。特に首都圏の御三家(開成、麻布、武蔵、桜蔭、女子学院、雙葉)をはじめとする難関校を目指す生徒が多く集まります。

特徴は、「サピックスメソッド」と呼ばれる独自の教育法です。授業は生徒との対話を重視した討論形式で進められ、子どもたちの思考力を徹底的に鍛えます。また、「復習中心の学習法」を掲げており、家庭での復習が学力定着の鍵となるため、生徒・保護者ともに高い学習意欲と家庭でのサポート体制が求められます。

参照:SAPIX小学部公式サイト

日能研

「未来への学び」というコンセプトを掲げ、全国に展開する大手中学受験塾です。長年の歴史の中で培われた豊富なデータとノウハウが強みです。

特徴は、全国最大級の公開模試である「日能研全国公開模試(学ぶチカラテスト)」です。これにより、早い段階から全国レベルでの自分の立ち位置を客観的に把握できます。カリキュラムはスパイラル方式(同じ単元を難易度を上げながら繰り返し学ぶ)を採用し、知識の定着を図ります。最難関校だけでなく、幅広いレベルの中学校に対応しており、多くの受験生とその保護者から信頼を得ています。

参照:日能研公式サイト

高校受験に強い学習塾

高校受験では、内申点対策と入試本番の学力向上を両立させることが重要です。

早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、熱意あふれる指導で知られる進学塾です。首都圏を中心に展開し、早慶附属高校をはじめとする難関国私立高校に多くの合格者を輩出しています。

特徴は、生徒のやる気を引き出す体育会系とも評される活気ある雰囲気と、競争心を刺激するシステムです。講師陣の熱血指導が生徒のモチベーションを高め、クラス全体で目標に向かっていく一体感が生まれます。豊富な入試情報に基づいた的確な進路指導にも定評があります。

参照:早稲田アカデミー公式サイト

臨海セミナー

神奈川県を拠点に、首都圏や大阪などへ展開する総合進学塾です。小学生から高校生まで幅広いコースを設置していますが、特に高校受験指導に強みを持ちます。

特徴は、「地域密着」と「定期テスト対策」の手厚さです。各教室が近隣中学校の出題傾向を徹底的に分析し、高得点を取るための対策授業を実施します。これにより、受験に不可欠な内申点の向上を強力にサポートします。補習から難関校受験まで、生徒の多様なニーズに応える多彩なコース設定も魅力です。

参照:臨海セミナー公式サイト

大学受験に強い学習塾(予備校)

大学受験対策では、指導形式やサポート体制で自分に合った予備校を選ぶことが鍵となります。

河合塾

全国に校舎を持つ、日本を代表する大手予備校の一つです。対面での集団授業を主軸としています。

「塾生一人ひとりを大切にする」という理念のもと、手厚いサポート体制に定評があります。講師陣だけでなく、進路指導を専門に行う「チューター」が生徒の学習計画や悩み相談に親身に対応します。長年のノウハウが凝縮されたオリジナルテキストの質の高さや、受験生の必須模試とも言われる「全統模試」の信頼性も大きな強みです。

参照:河合塾公式サイト

東進ハイスクール

実力派講師陣による映像授業というスタイルを確立し、多くの受験生の支持を集める予備校です。

最大のメリットは、時間や場所に縛られず、自分のペースで学習を進められることです。やる気次第で学年に関係なく先取り学習ができる「高速学習」や、基礎知識を短期間で徹底的に固める「高速基礎マスター講座」など、ITを駆使した独自の学習システムが充実しています。部活動などで忙しい現役高校生が、効率的に受験勉強を進めるのに適しています。

参照:東進ハイスクール公式サイト

定期テスト対策や補習に強い個別指導塾

苦手克服や内申点アップには、一人ひとりに合わせた指導が可能な個別指導塾が力を発揮します。

個別教室のトライ

家庭教師のトライから生まれた個別指導塾で、全国に多数の教室を展開しています。

完全マンツーマンの指導と、「トライ式学習法」という独自の学習メソッドが特徴です。講師が教えた内容を生徒に説明してもらう「ダイアログ学習法」などを通じて、分かったつもりを防ぎ、知識の定着を促します。また、教室長である「教育プランナー」が生徒一人ひとりの目標達成に向けた学習計画を立案・管理し、保護者とも密に連携を取るなど、総合的なサポート体制が整っています。

参照:個別教室のトライ公式サイト

東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、首都圏を中心に展開しています。

生徒一人ひとりの目標や性格に合わせて作成する「オーダーメイドカリキュラム」が強みです。入塾時に複数の講師の授業を体験した上で、最も相性の良い担当講師を選ぶことができます。また、万が一相性が合わない場合でも、無料で講師を変更できる制度があり安心です。通塾する曜日や時間帯の自由度も高く、部活動や習い事との両立がしやすい点も支持されています。

参照:東京個別指導学院公式サイト

学習塾選びに関するよくある質問

学習塾選びを進める中で、多くの保護者の方が抱く共通の疑問があります。ここでは、そうした「よくある質問」に対して、具体的な考え方や判断のヒントをお答えします。

塾にはいつから通い始めるのがベスト?

これは非常によくある質問ですが、「この学年のこの時期が絶対」という万人共通の正解はありません。 最適なタイミングは、お子様の学習状況や塾に通う目的、そして本人の気持ちによって異なります。

- 目的から考えるタイミング:

- 中学受験: 本格的な準備は小学3年生の2月から始まるのが一般的です。大手進学塾の新年度はこの時期にスタートします。

- 高校受験: 中学2年生の後半から中学3年生の春にかけて入塾する生徒が多いです。部活動が一段落する中学3年生の夏から始めるケースもありますが、内申点対策を考えると、より早い段階からのスタートが望ましいでしょう。

- 大学受験: 高校2年生の冬から高校3年生の春が一般的なスタート時期です。難関大学を目指す場合は、高校1・2年生のうちから基礎固めを始める生徒も増えています。

- 苦手克服・学習習慣: これらには「早すぎる」ということはありません。お子様が学習につまずきを感じたり、保護者がその兆候を見つけたりした時が、一つのタイミングと言えます。

最も重要なのは、お子様自身が「勉強が分からなくなってきた」「もっとできるようになりたい」「塾に行ってみたい」と感じた時です。本人のやる気や必要性が高まっている時こそ、塾の効果が最も現れやすい「ベストタイミング」と言えるでしょう。

良い塾と合わない塾の見分け方は?

パンフレットやウェブサイトだけでは分からない、塾の「質」を見分けるためのいくつかのチェックポイントがあります。体験授業や説明会で塾を訪れた際に、意識して観察してみましょう。

【良い塾の兆候】

- 生徒が生き生きしている: 授業を受けている生徒たちの表情が明るく、積極的に参加している。休み時間に楽しそうに話している。

- 挨拶とコミュニケーション: 塾のスタッフや講師が、生徒や保護者に明るく気持ちの良い挨拶をする。講師が授業外でも生徒に気軽に声をかけている。

- 教室が清潔で整理整頓されている: 学習環境への配慮が行き届いている証拠です。掲示物などもきれいに管理されています。

- 保護者への報告・連絡が丁寧: 定期的な面談や報告書、電話連絡など、塾での子どもの様子をこまめに伝えてくれる。

- 料金体系が明確: 質問に対して誠実に回答し、年間でかかる費用をきちんと説明してくれる。

【合わない塾(注意すべき塾)の兆候】

- 教室が騒がしい: 授業中に私語が多く、講師がそれを注意できていない。生徒の学習意欲が低い可能性があります。

- 質問しにくい雰囲気: 講師が忙しそうで、生徒が質問するのをためらっているように見える。

- 講師の入れ替わりが激しい: 良い講師が定着しない労働環境である可能性があります。

- 過度な営業・勧誘: 「今日決めれば入塾金が無料に」などと契約を急かしたり、必要以上の講座受講をしつこく勧めたりする。

- 合格実績を誇張する: 良い実績ばかりを強調し、どのような生徒が合格しているのかといった詳細なデータを開示しない。

最終的には、これらの客観的な指標と、お子様自身の「直感」や「相性」を総合して判断することが大切です。

塾と家庭教師はどちらが良い?

学習塾と家庭教師は、どちらも学力向上のための有効な手段ですが、その特性は大きく異なります。どちらが良いかは、お子様の性格や学習目標によって決まります。

| 項目 | 学習塾 | 家庭教師 |

|---|---|---|

| 指導形式 | 集団 or 個別(1対複数) | 完全1対1(マンツーマン) |

| カリキュラム | 塾が用意した体系的なもの | 生徒に合わせた完全オーダーメイド |

| 費用 | 家庭教師より比較的安価 | 塾より比較的高価 |

| 競争環境 | ライバルがいる(集団の場合) | ない |

| 情報量 | 豊富(特に大手塾は受験情報など) | 講師個人の知識や経験に依存 |

| 場所 | 教室に通う(通塾) | 自宅で受けられる |

| 自己管理 | ある程度必要 | 講師が隣で管理してくれる |

- 塾がおすすめなケース:

- ライバルと競い合うことでモチベーションが上がる。

- 体系的なカリキュラムに沿って効率的に学びたい。

- 豊富な受験情報や進路指導を受けたい。

- 費用を比較的抑えたい。

- 家庭教師がおすすめなケース:

- 人見知りで、集団の中では質問ができない。

- 特定の苦手科目を、自分のペースで根本からじっくり克服したい。

- 不登校などで、塾に通うのが難しい。

- 部活動や習い事が不規則で、決まった時間に塾に通えない。

「集団塾の授業のフォローのために、苦手科目だけ家庭教師をつける」といった併用も一つの選択肢です。それぞれのメリットを理解し、お子様の課題を解決するために最適な方法を選びましょう。

塾の掛け持ちは効果がある?

「英語はA塾、数学はB予備校で」というように、複数の塾を掛け持ちすることの是非もよく議論になります。

【掛け持ちのメリット】

- 専門性の高い指導を受けられる: 各科目の指導で最も評判の良い塾・講師の授業を組み合わせることができる。

- 指導形式を組み合わせられる: 「集団塾で全体のペースを掴みつつ、苦手な部分は個別指導塾で補う」といった柔軟な使い方ができる。

【掛け持ちのデメリット】

- 費用が高額になる: 当然ながら、2つの塾の費用がかかります。

- 生徒の負担増: 移動時間や、それぞれの塾の宿題・予習復習に追われ、消化不良になるリスクがある。

- 学習管理の複雑化: 学習スケジュールが過密になり、全体的な学習バランスが崩れやすい。

- 責任の所在が曖昧になる: 成績が伸び悩んだ際に、どちらの塾に原因があるのか分かりにくくなる。

結論として、安易な掛け持ちはおすすめできません。 まずは一つの塾に集中し、その塾のカリキュラムを信じてやり抜くことが基本です。それでも特定の科目に課題が残る場合や、明確な目的がある場合に限り、お子様の負担や費用を十分に考慮した上で、慎重に検討すべき選択肢と言えるでしょう。掛け持ちをする際は、必ず双方の塾にその旨を伝え、連携を取ってもらうことが重要です。

まとめ

学習塾選びは、お子様の学力だけでなく、学習への意欲や将来の可能性にも影響を与える重要な決断です。数多くの選択肢の中から最適な一校を見つけ出すために、本記事では様々な角度からそのポイントを解説してきました。

最後に、これまでの内容を振り返り、後悔しない塾選びのための最も重要なエッセンスを確認しましょう。

学習塾選びのプロセスは、大きく分けて以下のステップで進めることを推奨します。

- 目的の明確化: なぜ塾に通うのか(補習、受験、学習習慣など)を親子で話し合い、共有する。

- 情報収集と比較検討: 7つの比較ポイント(①目的、②指導形式、③費用、④講師、⑤環境、⑥サポート、⑦実績)を基に、候補となる塾を2〜3校に絞り込む。

- 体験授業への参加: 候補の塾の体験授業に必ず参加し、お子様自身の感想を最優先に、最終的な一校を決定する。

このプロセスの中で、特に心に留めておいていただきたいのが、以下の2つの核となる考え方です。

一つは、「目的が全ての土台である」ということ。目的がブレなければ、塾の宣伝文句に惑わされることなく、自分たちに必要なサービスは何かを冷静に判断できます。

もう一つは、「最終的な決め手はお子様との相性である」ということ。どんなに評判の良い塾でも、お子様が「行きたくない」「楽しくない」と感じてしまっては、効果は期待できません。「この先生の授業は分かりやすい」「ここなら頑張れそう」というお子様のポジティブな気持ちこそが、学力向上の最大の原動力となります。

そして忘れてはならないのは、学習塾はあくまでお子様の学習をサポートするための「ツール」であるという視点です。塾に通わせるだけで成績が自動的に上がるわけではありません。最終的に学力を伸ばすのは、お子様自身の「学びたい」という意志と日々の努力です。保護者の方は、塾選びという最高のサポートを提供すると同時に、ご家庭でお子様の努力を認め、励まし、温かく見守る姿勢を大切にしてください。

この記事が、皆さんの学習塾選びの一助となり、お子様が笑顔で学び、大きく成長できる最適な場所を見つけるきっかけとなれば幸いです。