大学受験において、学力試験と並んで重要な関門となるのが「面接」です。特に総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜では、合否を大きく左右する要素となります。しかし、多くの受験生にとって面接は未知の領域であり、「何を聞かれるのだろう」「どう答えればいいのだろう」といった不安を抱えているのではないでしょうか。

この記事では、大学受験の面接を突破するために必要な知識と対策を網羅的に解説します。面接が行われる理由から、評価されるポイント、頻出質問への具体的な回答例文、当日のマナーまで、これを読めば面接のすべてが分かります。万全の準備を整え、自信を持って本番に臨み、志望校合格を掴み取りましょう。

目次

大学受験で面接が行われる理由

学力はペーパーテストで測れるにもかかわらず、なぜ多くの大学、特に総合型選抜や学校推薦型選抜で面接が重視されるのでしょうか。その背景には、大学側が筆記試験だけでは測れない「人間性」や「将来性」を多角的に評価したいという明確な意図があります。

大学は単に学問を教える場であるだけでなく、多様な個性を持つ学生が集い、互いに刺激し合いながら成長していく「コミュニティ」としての側面も持っています。そのため、大学側は学力に加えて、自校の教育理念や学風(アドミッション・ポリシー)に合致し、入学後に主体的に学び、周囲に良い影響を与えてくれる学生を求めています。面接は、まさにその適性を見極めるための重要な機会なのです。

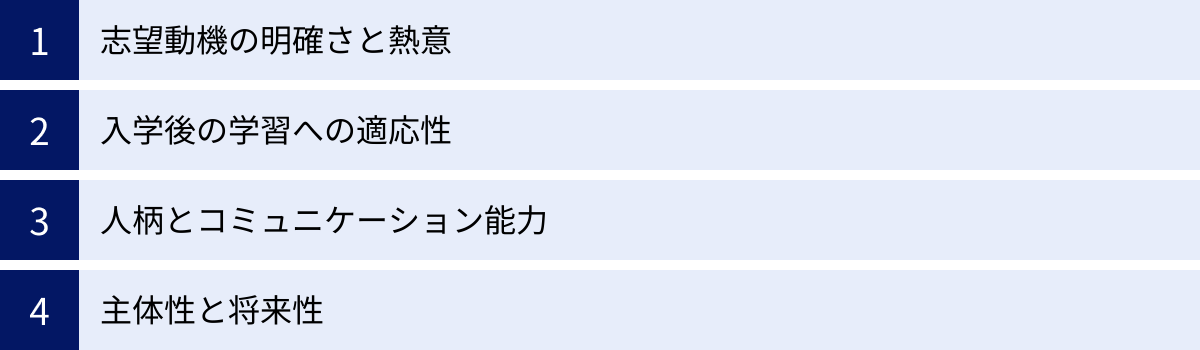

具体的に大学側が面接を通して確認したいと考えているのは、以下のような点です。

- 志望動機の明確さと熱意:数ある大学の中から、なぜこの大学、この学部を選んだのか。その理由に説得力があり、強い学習意欲を持っているか。

- 入学後の学習への適応性:大学での専門的な学びに耐えうる基礎学力や探究心、目的意識を持っているか。

- 人柄とコミュニケーション能力:教員や他の学生と円滑な人間関係を築けるか。自分の考えを論理的に、かつ分かりやすく伝えることができるか。

- 主体性と将来性:高校時代に何に打ち込み、そこから何を学んだか。大学での学びを通じて、将来どのように社会に貢献したいと考えているか。

これらの要素は、調査書や志望理由書といった書類だけでは完全には伝わりません。実際に顔を合わせ、対話する中で見えてくる表情、声のトーン、話し方、受け答えの機転といった「非言語的情報」も含めて、受験生という一人の人間を総合的に評価するのが面接の目的です。

多くの受験生は面接に対して「落とすための試験」というネガティブなイメージを抱きがちですが、それは誤解です。むしろ、面接は書類だけでは伝えきれない自分の魅力や熱意を直接アピールできる絶好のチャンスと捉えるべきです。自分の言葉で、自分の経験と考えを真摯に伝えることができれば、たとえ筆記試験の成績が僅かに及ばない場合でも、逆転合格の可能性を切り拓くことさえ可能です。

この記事では、そうした面接という「チャンス」を最大限に活かすための具体的な方法論を詳しく解説していきます。面接官の視点を理解し、適切な準備を重ねることで、不安は自信へと変わります。まずは面接の目的を正しく理解することから、合格への第一歩を踏み出しましょう。

面接の主な種類と形式

大学受験の面接と一言でいっても、その形式は一つではありません。主に「個人面接」「集団面接」「グループディスカッション」の3つの形式があり、大学や学部によって採用される形式は異なります。自分が受験する大学がどの形式を採用しているかを事前に必ず確認し、それぞれの特徴と対策を理解しておくことが重要です。

| 面接形式 | 主な特徴 | メリット(受験生側) | デメリット(受験生側) | 対策のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 個人面接 | 受験生1人 対 面接官複数名。最も一般的。 | 自分のペースで話せる。深く自己アピールできる。 | 注目が一身に集まり緊張しやすい。回答を深掘りされる。 | 自己分析の徹底。深掘り質問への対応力。 |

| 集団面接 | 受験生複数名 対 面接官複数名。 | 1人あたりの発言時間が短い。他の受験生を参考にできる。 | 発言機会が限られる。他者との比較で焦りやすい。 | 簡潔な回答力。傾聴力と他者との差別化。 |

| グループディスカッション | 受験生グループで討議し、結論をまとめる。 | 協調性やリーダーシップをアピールできる。 | 議論に貢献できないと評価されにくい。役割意識が必要。 | 協調性と論理性。他者の意見を尊重する姿勢。 |

個人面接

個人面接は、受験生1人に対して2〜3人の面接官が対応する、最もオーソドックスな形式です。面接時間は大学によって異なりますが、おおむね10分から20分程度が一般的です。

特徴と評価ポイント

この形式の最大の特徴は、一人の受験生に対してじっくりと時間をかけて、多角的に質問が投げかけられる点にあります。志望理由や自己PRといった基本的な質問から始まり、その回答に対して「それはなぜですか?」「具体的にどういうことですか?」といった深掘りの質問がなされることが多いです。そのため、表面的な回答を用意しているだけではすぐに見抜かれてしまいます。自分の経験や考えを深く掘り下げておく「自己分析」が極めて重要になります。

面接官は、回答の内容そのものだけでなく、受験生の受け答えの様子から、論理的思考力、コミュニケーション能力、人柄、そして何よりもその大学・学部で学びたいという熱意を総合的に評価しています。

メリット・デメリット

受験生にとってのメリットは、他の受験生に邪魔されることなく、自分のペースでじっくりと自己アピールができる点です。自分の強みや経験を、時間をかけて丁寧に伝えることができます。

一方、デメリットは、全ての注目が自分一人に集中するため、極度の緊張を感じやすいことです。また、一つの回答に対して深く突っ込まれるため、準備が不十分だと回答に窮してしまうリスクがあります。

対策

個人面接の対策の鍵は、徹底した自己分析と、それに基づく想定問答の準備です。なぜこの大学なのか、入学して何を学びたいのか、将来どうなりたいのか、といった問いに対して、すべて「なぜなら〜」と理由を説明できるレベルまで考えを深めておきましょう。高校時代の経験を振り返り、そこから得た学びや自分の強みを具体的なエピソードとして語れるように整理しておくことが不可欠です。

集団面接

集団面接は、3〜6人程度の受験生が同時に面接室に入り、面接官からの質問に順番に答えていく形式です。面接時間は全体で30分〜40分程度が目安です。

特徴と評価ポイント

集団面接では、個人面接で問われるような内容に加えて、他の受験生がいる状況での振る舞いも評価の対象となります。具体的には、他の受験生が話しているときの「傾聴姿勢」や、限られた時間の中で要点をまとめて話す「簡潔性」、他の受験生の回答を踏まえて自分の意見を述べる「柔軟性」などが見られています。

面接官は、受験生一人ひとりを個別に評価すると同時に、他の受験生と比較しながら評価を行っています。そのため、周りの受験生の優秀な回答に気圧されたり、焦りを感じたりすることなく、自分らしさを発揮できるかがポイントになります。

メリット・デメリット

メリットは、1人あたりの持ち時間が短いため、一つの質問に対して長々と話す必要がない点です。また、他の受験生の回答を聞く時間があるため、気持ちを落ち着かせたり、自分の回答を練り直したりする余裕が生まれることもあります。

デメリットは、発言の機会が限られているため、十分に自己アピールができない可能性があることです。また、他の受験生が自分より優れた回答をした際に、冷静さを失ってしまうリスクもあります。

対策

集団面接では、「簡潔に、分かりやすく」話すことが何よりも重要です。結論から先に述べるPREP法などを意識し、1分程度で回答をまとめる練習を積んでおきましょう。また、他の受験生が話している間は、その人に体を少し向けて頷きながら聞くなど、傾聴の姿勢をアピールすることも忘れてはいけません。自分の番が来たら、「〇〇さんのお話にもありましたが、私の場合は〜」というように、前の人の意見に触れつつ自分の意見を述べることで、コミュニケーション能力の高さを示すことができます。

グループディスカッション

グループディスカッションは、5〜8人程度の受験生が1つのグループとなり、与えられたテーマについて討議し、最終的にグループとしての意見や結論を発表する形式です。面接官は討議の様子を観察し、個々の受験生の能力を評価します。特に、主体性や協調性が問われる総合型選抜などで採用されることが多い形式です。

特徴と評価ポイント

この形式で評価されるのは、単なる知識量や発言の多さではありません。チーム全体の議論にどのように貢献したかというプロセスが重視されます。具体的には、以下のような能力が見られています。

- 協調性:他のメンバーの意見を尊重し、対立意見も受け入れながら議論を進められるか。

- 論理性:感情的にならず、根拠に基づいて自分の意見を述べられるか。

- リーダーシップ:議論が停滞した際に新たな視点を提供したり、意見をまとめたりして議論を牽引できるか。

- 主体性:他人の意見に流されるだけでなく、自分の考えを積極的に発信できるか。

司会、書記、タイムキーパーといった役割を自ら買って出ることも評価につながりますが、必ずしもその役割に就く必要はありません。どのような立場であっても、議論の活性化に貢献する姿勢が大切です。

メリット・デメリット

メリットは、自分の得意な役割(アイデアを出す、話をまとめる、時間管理をするなど)を通じて、ペーパーテストでは測れない多様な能力をアピールできる点です。

デメリットは、議論の流れにうまく乗れなかったり、発言の機会を逸したりすると、何もアピールできずに終わってしまうリスクがあることです。また、自己主張が強すぎるメンバーがいると、議論が円滑に進まない場合もあります。

対策

グループディスカッションの対策としては、まず他者の意見を絶対に否定しないという姿勢を貫くことが基本です。「あなたの意見も一理ありますが、私は別の視点から〜と考えます」のように、一度相手の意見を受け止めた上で、自分の考えを述べる「クッション言葉」をうまく使いましょう。また、クラッシャー(議論を破壊する人)や無口な人など、様々なタイプの人がいることを想定し、それぞれにどう対応するかをシミュレーションしておくことも有効です。学校の友人などと集まり、様々なテーマで実際にディスカッションの練習を積むことが最も効果的な対策となります。

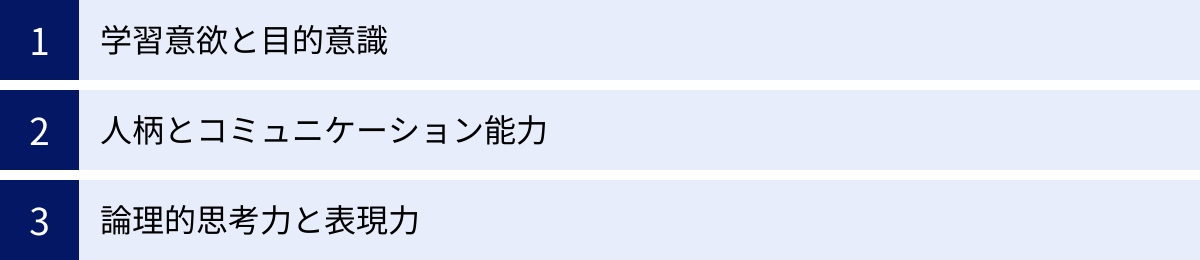

面接官が評価する3つのポイント

大学の面接官は、限られた時間の中で受験生の何を見極めようとしているのでしょうか。質問内容は多岐にわたりますが、評価の根幹にあるのは「①学習意欲と目的意識」「②人柄とコミュニケーション能力」「③論理的思考力と表現力」という3つの大きな柱です。これらのポイントを理解し、自分のアピール内容をこれらに結びつけていくことが、合格への鍵となります。

① 学習意欲と目的意識

面接官が最も知りたいのは、「なぜあなたは、数ある大学の中からこの大学のこの学部を選んだのか」という点です。これは、受験生の大学への入学意欲(熱意)と、大学で学ぶことへの明確な目的意識を測るための根源的な問いです。

大学側は、偏差値が高いから、家から近いから、といった安易な理由で選んだ学生ではなく、その大学の教育理念やカリキュラム、研究内容に強い魅力を感じ、明確な目的を持って入学してくる学生を求めています。なぜなら、そうした学生こそが、入学後も主体的に学びを深め、大学の知的なコミュニティに貢献し、ひいては社会で活躍する人材へと成長していく可能性が高いからです。

この評価ポイントで高評価を得るためには、以下の準備が不可欠です。

- アドミッション・ポリシーの熟読:大学のウェブサイトやパンフレットに必ず記載されている「アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)」を徹底的に読み込みましょう。ここには、大学がどのような学生を求めているかが明記されています。自分の強みや経験、将来の目標が、このアドミッション・ポリシーとどのように合致するのかを具体的に説明できるようにしておく必要があります。

- カリキュラムや教員の研究内容の調査:その大学・学部でしか学べないことは何かを具体的に探しましょう。「〇〇先生の△△という研究に興味があり、先生のゼミで指導を受けたい」「貴学独自の□□という授業を履修し、将来の夢である〜に活かしたい」というように、具体的な授業名や教員名を挙げて話すことで、志望度の高さと本気度を強力にアピールできます。

- 自分の経験との接続:なぜその学問分野に興味を持ったのかを、自身の原体験と結びつけて語ることが重要です。「高校時代の〇〇という経験から△△という社会課題に関心を持ち、その解決策を貴学の□□学部で探求したいと考えました」といったように、過去・現在・未来が一貫したストーリーとして繋がっていると、話に説得力が生まれます。

「何となく」や「漠然とした憧れ」ではなく、「この大学でなければならない」という論理的で情熱的な理由を、自分の言葉で語れるように準備しておくことが、このポイントをクリアするための絶対条件です。

② 人柄とコミュニケーション能力

大学は学問研究の場であると同時に、教員と学生、学生同士が密接に関わり合う共同体です。そのため、面接官は「この受験生は、我々の大学のコミュニティの一員として、うまくやっていけるだろうか」「一緒に学び、研究したいと思える人物か」という視点を持っています。これが「人柄とコミュニケーション能力」の評価です。

どんなに学力が優秀でも、独りよがりで協調性がなかったり、他者との意思疎通が困難だったりする学生は、ゼミや実習、グループワークといった大学での多様な学びの場で能力を十分に発揮できない可能性があります。そのため、面接官は対話を通じて、受験生の人間性や社会性を見極めようとします。

評価される具体的な要素は以下の通りです。

- 誠実さ・真面目さ:質問に対して真摯に、正直に答えようとする姿勢。分からないことを知ったかぶりせず、「勉強不足で存じ上げませんが」と正直に言える素直さ。

- 明るさ・積極性:ハキハキとした受け答え、明るい表情。逆質問の機会に意欲的な質問をするなど、学びに対する前向きな姿勢。

- 協調性・傾聴力:面接官の質問の意図を正確に汲み取り、的を射た回答ができるか。集団面接やグループディスカッションでは、他の受験生の意見を尊重する姿勢。

- 基本的なマナー:正しい敬語の使い方、入退室の作法、面接中の姿勢など、社会人として求められる基本的なマナーが身についているか。

これらの能力は、特別なアピールをしなくても、面接全体の立ち居振る舞いから自然と伝わるものです。緊張して言葉に詰まったとしても、一生懸命に伝えようとする真摯な態度や、面接官の話を真剣に聞く姿勢は、必ずプラスに評価されます。スキルとしての「上手な話し方」以上に、「この学生となら一緒に学びたい」と思わせるような、信頼感のある人間性をアピールすることが重要です。

③ 論理的思考力と表現力

大学での学びは、単に知識を暗記するだけではありません。先行研究を批判的に検討し、自ら問いを立て、仮説を検証し、その結果を論理的にまとめて発表するという、一連の知的なプロセスが求められます。面接では、受験生がこうした大学での学びに必要な基礎的な論理的思考力と、それを他者に分かりやすく伝える表現力を備えているかどうかが試されます。

面接官は、特に以下のような点に注目しています。

- 結論ファーストで話せるか:質問に対して、まず結論から答え、その後に理由や具体例を述べるという構成で話せるか。これはPREP法(Point→Reason→Example→Point)とも呼ばれ、ビジネスシーンでも用いられる基本的な論理的会話術です。

- 話に一貫性があるか:志望理由、自己PR、将来の夢といった各回答が、バラバラの内容ではなく、一貫した軸(自分の価値観や目標)で繋がっているか。

- 具体性を持って話せるか:「頑張りました」「大変でした」といった抽象的な言葉だけでなく、「どのような目標を立て、どんな困難があり、それをどう工夫して乗り越え、結果として何を学んだのか」というように、具体的なエピソードを交えて話せるか。

- 予期せぬ質問への対応力:「あなたを色に例えると何色ですか?」「無人島に一つだけ持っていくなら何ですか?」といった、一見意図の分からない質問をされることもあります。これは、知識を問うのではなく、突発的な事態に対して冷静に、かつ自分なりの論理で回答を組み立てられるかという思考の瞬発力を見ています。

これらの能力は、一朝一夕で身につくものではありません。日頃からニュースや本を読んで自分の意見をまとめる習慣をつけたり、友人や先生と特定のテーマについて議論したりする中で養われます。面接対策としては、準備した回答を丸暗記するのではなく、話したいことの要点(キーワード)だけを覚え、その場で自分の言葉で文章を組み立てて話す練習をすることが極めて効果的です。多少言葉に詰まっても、筋道を立てて考えを伝えようとする姿勢そのものが、論理的思考力の表れとして評価されるでしょう。

大学受験の面接でよく聞かれる質問10選

ここでは、大学受験の面接で実際に聞かれることの多い代表的な質問を10個挙げ、それぞれの質問に込められた面接官の意図と、効果的な回答を作成するためのポイントを例文と共に解説します。これらの質問に対する自分なりの回答を準備しておくことが、面接対策の核となります。

① 志望理由を教えてください

質問の意図

これは面接で最も重要かつ、ほぼ確実に聞かれる質問です。面接官は、「なぜ他の大学ではなく、この大学なのか」「なぜ他の学部ではなく、この学部なのか」という点を明確に知りたいと考えています。受験生の学習意欲、目的意識、大学への理解度を測るための根幹となる質問です。

回答のポイント

「家から近いから」「偏差値が合っていたから」といった理由は絶対に避けましょう。大学の教育理念(アドミッション・ポリシー)、カリキュラムの特色、特定の教員の研究内容、独自の施設やプログラムなどに言及し、「この大学でなければならない理由」を具体的に述べることが不可欠です。自分の過去の経験と、大学での学び、そして将来の目標を結びつけた一貫性のあるストーリーを語ることができれば、非常に説得力のある回答になります。

【回答例】

「はい。私が貴学の経済学部を志望する理由は、〇〇先生がご専門とされている行動経済学を深く学びたいと考えているからです。高校の授業で、人間の非合理的な選択が市場に大きな影響を与えることを学び、非常に興味を持ちました。中でも、貴学のカリキュラムにある『実験経済学』という実践的な授業を通じて、理論だけでなく、人々の意思決定プロセスを実証的に分析する手法を身につけたいと考えております。将来は、貴学で得た知見を活かし、人々のより良い選択を後押しするような商品開発に携わりたいです。そのためには、〇〇先生のご指導のもとで学べる貴学が最適な環境であると確信しております。」

② 自己PRをしてください

質問の意uto

この質問では、受験生が自分自身の強みや長所を客観的に把握しているか(自己分析力)、そしてその強みを入学後にどのように活かしてくれるのか(大学への貢献度)を見ています。単なる自慢話ではなく、大学側にとって「この学生は魅力的だ」と思わせるようなアピールが求められます。

回答のポイント

「私の長所は継続力です」とだけ言うのではなく、その強みを裏付ける具体的なエピソードを必ず添えましょう。部活動、委員会活動、ボランティア、あるいは勉強における経験など、あなたの人柄が伝わるエピソードを選びます。そして最後に、その強みを大学での研究や課外活動にどう活かしていきたいかを述べることで、入学後の姿を面接官に具体的にイメージさせることが重要です。

【回答例】

「私の強みは、目標達成のために粘り強く努力を続けられる『継続力』です。高校では吹奏楽部に所属し、初心者の私がコンクールメンバーに選ばれるという目標を立てました。毎日誰よりも早く朝練に参加し、先輩や顧問の先生に積極的にアドバイスを求め、課題点を一つひとつ克服していきました。その結果、3年生の最後のコンクールで目標を達成することができました。この経験から、困難な目標に対しても、地道な努力を積み重ねることの重要性を学びました。貴学入学後も、この継続力を発揮し、語学の習得や専門分野の研究といった高い壁にも諦めずに挑戦し続けたいと考えております。」

③ あなたの長所と短所を教えてください

質問の意図

長所については自己PRと同様、自分の強みを把握しているかを見ています。一方、短所についての質問は、自分を客観視できているか、そして自分の弱みを改善しようとする謙虚さや向上心があるかを確かめる意図があります。完璧な人間などいないという前提で、誠実に向き合う姿勢が評価されます。

回答のポイント

長所は、志望する学部の特性と関連付けられるとより効果的です(例:文学部なら「人の気持ちを深く考えることができる」、工学部なら「探究心が強く、一つのことを突き詰めるのが得意」など)。

短所については、単に欠点を述べて終わるのではなく、その短所を自覚しており、改善するためにどのような努力をしているかを必ずセットで伝えましょう。「協調性がない」など、大学生活に支障をきたしそうな致命的な短所を挙げるのは避けるのが賢明です。「心配性」「頑固」といった長所の裏返しとも言えるような短所を選び、ポジティブな締めくくりを意識しましょう。

【回答例】

「私の長所は、計画性を持って物事に取り組める点です。文化祭のクラス代表を務めた際には、準備の全体像を把握し、詳細なスケジュールを作成することで、全員が無理なく役割を果たせるように工夫しました。一方で、短所は少し心配性なところです。計画通りに進んでいるか不安になり、何度も確認しすぎてしまうことがあります。この短所を克服するため、現在は『やることリスト』を作成し、完了したタスクは二重線で消すことで、進捗を可視化し、安心して次の作業に進めるよう意識しています。貴学でも、この計画性を活かしつつ、良い意味での楽観性を持って様々な課題に取り組みたいです。」

④ 高校生活で最も力を入れたことは何ですか

質問の意図

この質問は、通称「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」と呼ばれ、受験生の主体性、行動力、価値観を探るための定番質問です。何に取り組んだか(What)だけでなく、なぜそれに取り組んだのか(Why)、そしてその経験を通じて何を学び、どう成長したのか(How)というプロセスを重視しています。

回答のポイント

部活動、勉強、生徒会活動、ボランティアなど、題材は何でも構いません。重要なのは、その活動における自分の役割、直面した課題や困難、それを乗り越えるために行った工夫や努力、そして結果として得られた学びを具体的に語ることです。輝かしい実績や成果がなくても問題ありません。失敗から学んだことや、目標達成までの試行錯誤の過程を自分の言葉で語ることで、あなたの人間的な深みや成長が伝わります。

【回答例】

「私が高校生活で最も力を入れたのは、地域の清掃ボランティア活動です。当初は軽い気持ちで参加しましたが、ポイ捨てごみの多さに衝撃を受け、この問題を根本的に解決したいと考えるようになりました。そこで、SNSを使って活動の様子を発信したり、地域の小学生向けに環境問題に関する紙芝居を作成して読み聞かせを行ったりと、参加者を増やすための広報活動に注力しました。結果として、参加者は当初の3倍に増え、地域の方々からも感謝の言葉をいただきました。この経験を通じて、課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決に向けて主体的に行動することのやりがいと難しさを学びました。」

⑤ 得意科目と不得意科目は何ですか

質問の意uto

学問に対する興味・関心の方向性や、自分自身の学力を客観的に分析できているかを見る質問です。得意科目は志望分野への適性、不得意科目は課題に対する向き合い方を探る意図があります。

回答のポイント

得意科目については、「好きだから」という理由だけでなく、その科目のどのような点に面白さを感じ、どのように勉強を工夫したのかを述べましょう。志望する学部で学ぶ内容と関連付けて話せると、学習意欲のアピールにつながります。

不得意科目については、正直に答えることが大切です。その上で、「苦手だから何もしなかった」ではなく、克服するためにどのような努力をしたか、あるいは現在しているかを具体的に伝えましょう。苦手なことからも逃げない真摯な姿勢が評価されます。

【回答例】

「はい。得意科目は世界史です。特に、一つの歴史的事件が、政治や経済、文化など様々な要因と複雑に絡み合いながら発生する点に知的な面白さを感じます。単に暗記するのではなく、出来事の因果関係を相関図にまとめるなど、自分なりに工夫して学習を進めてきました。一方で、不得意科目は数学です。公式の応用問題でつまずくことが多かったため、基礎に立ち返り、毎日30分計算トレーニングを続ける、分からない問題はすぐに先生に質問するといった基本的なことを徹底しました。その結果、苦手意識は以前よりも薄れ、粘り強く問題に取り組む姿勢が身につきました。」

⑥ 入学後に学びたいことは何ですか

質問の意uto

志望理由をさらに具体的に掘り下げる質問です。受験生が大学のカリキュラムをどれだけ理解しているか、そして入学後の学習について具体的なビジョンを持っているかを確かめる目的があります。合格がゴールではなく、大学での学びがスタートであると認識しているかを見ています。

回答のポイント

「〇〇学を幅広く学びたい」といった漠然とした回答は避けましょう。大学のウェブサイトやシラバス(講義要項)を事前に徹底的に調べ、興味のある授業名、ゼミ、研究室、教員名などを具体的に挙げて話すことが極めて重要です。「1・2年次では基礎科目である△△を履修して土台を固め、3年次からは□□先生のゼミに所属し、〜というテーマで卒業研究に取り組みたい」というように、4年間の学習計画を具体的に語れると、熱意と計画性の高さを強くアピールできます。

【回答例】

「はい。入学後は、まず『国際関係論入門』や『比較政治学』といった基礎科目を履修し、国際社会を多角的に分析するための視点を養いたいです。特に私が関心を持っているのは、グローバル化が各国の文化に与える影響についてです。そのため、2年次からは貴学独自のプログラムである『△△フィールドワーク』に参加し、実際に海外での調査を経験したいと考えております。最終的には、□□先生のゼミで、現代日本のポップカルチャーがアジア近隣諸国でどのように受容されているかについて研究を深め、卒業論文としてまとめたいです。」

⑦ 卒業後の進路や将来の夢について教えてください

質問の意図

受験生のキャリアプランや人生の目標を聞くことで、その人物の価値観や長期的な視点を見ています。また、大学での学びが、その将来の夢にどう繋がっているのか、一貫性があるかも評価のポイントです。

回答のポイント

現時点で確定している必要はなく、「現時点では〜と考えています」という形で問題ありません。重要なのは、大学での学びが将来の夢を実現するためのステップとして位置づけられていることを示すことです。あまりに壮大で非現実的な夢を語るよりは、社会貢献への意識などを示しつつ、地に足のついたビジョンを語る方が好印象です。具体的な職業名が思いつかなくても、「貴学で学んだ〇〇の知識を活かして、△△のような社会課題の解決に貢献したい」といった形で答えることもできます。

【回答例】

「はい。現時点では、貴学の社会福祉学部で学んだ専門知識を活かし、ソーシャルワーカーとして、困難を抱える子どもたちを支援する仕事に就きたいと考えています。高校時代のボランティア活動で、家庭環境に恵まれない子どもたちと接した経験から、専門的なスキルを持って彼らに寄り添いたいと強く思うようになりました。大学では、ケースワークの理論と実践を学び、卒業後はまず児童相談所で経験を積み、将来的にはNPOを立ち上げるなど、より広い視野で子どもたちのための社会システム作りに貢献していくことが私の夢です。」

⑧ 最近気になったニュースは何ですか

質問の意図

この質問の目的は、受験生が社会の出来事にどれだけ関心を持っているか(社会性・情報感度)、そしてその出来事に対して自分なりの意見や考えを持っているか(思考力・主体性)を測ることにあります。単にニュースを知っているかどうかの知識テストではありません。

回答のポイント

芸能ニュースやゴシップ、個人的すぎる話題は避け、社会・経済・国際・科学といった分野から選ぶのが無難です。自分の志望する学部・学科に関連するニュースを選ぶと、学問への関心の高さも同時にアピールできます。回答の際は、①ニュースの概要を簡潔に説明し、②それに対して自分がどう感じ、どう考えたのか(賛成、反対、疑問点など)を述べ、③可能であれば、その問題を解決するために大学で何を学びたいかに繋げられると理想的です。

【回答例】

「私が最近気になったニュースは、生成AIの急速な普及とその著作権に関する問題です。AIが作成した文章や画像が、人間の創造性を脅かすのではないかという議論に注目しています。私は、AIはあくまで人間の思考を補助するツールであるべきだと考えており、その利便性を享受しつつも、最終的な判断や創造の主体は人間が担うべきだと思います。この問題は、法学的な整備だけでなく、倫理的な側面からのアプローチも不可欠です。貴学の法学部で著作権法について深く学び、新しいテクノロジーと社会が共存するためのルール作りについて考えていきたいです。」

⑨ 尊敬する人物はいますか

質問の意図

誰を、そしてその人物のどのような点を尊敬しているかを聞くことで、受験生の価値観、人間性、目標とする人物像を探る質問です。歴史上の偉人、研究者、作家、スポーツ選手、あるいは身近な家族や恩師など、誰を挙げても構いません。

回答のポイント

「〇〇さんです」と名前を挙げるだけでなく、「なぜその人を尊敬するのか」「その人のどのような生き方や考え方から、何を学び、自分もどうありたいと思うのか」を具体的に述べることが最も重要です。誰もが知っている有名な人物である必要はありません。身近な人物を挙げる場合は、その人との具体的なエピソードを交えて話すと、オリジナリティと説得力が増します。

【回答例】

「私が尊敬する人物は、高校の化学の先生です。先生は、ただ公式を教えるだけでなく、その化学反応が私たちの生活の中でどのように役立っているのかを、いつも身近な例を挙げて熱心に説明してくださいました。先生の授業のおかげで、私は化学という学問の面白さと社会的な意義に気づくことができました。私も先生のように、一つの物事を深く探求する情熱と、その魅力を他者に分かりやすく伝える力を身につけたいと考えており、その姿勢を尊敬しています。」

⑩ 最後に何か質問はありますか(逆質問)

質問の意図

面接の最後にほぼ必ず聞かれるこの質問は、単なる質疑応答の時間ではありません。これは受験生の学習意欲や主体性をアピールするための最後のチャンスです。ここで「特にありません」と答えてしまうのは、大学への関心が低いと見なされかねず、非常にもったいないです。

回答のポイント

大学のウェブサイトやパンフレットを読めば分かるような事柄(例:「貴学の学部は何がありますか?」)や、待遇に関する質問(例:「奨学金はもらえますか?」)は避けましょう。評価が高いのは、入学後の学びを具体的にイメージしているからこそ出てくる、意欲的な質問です。学生の主体的な活動や、授業の発展的な内容に関する質問がおすすめです。質問は1〜2個に絞り、簡潔に聞きましょう。

【NG例】

- 「特にありません。」

- 「貴学の理念を教えてください。」(→自分で調べるべきこと)

- 「入試の倍率はどのくらいですか?」(→面接の場にふさわしくない)

【OK例】

- 「本日はありがとうございました。一つ質問させていただいてもよろしいでしょうか。貴学のパンフレットで、学生が主体となって運営する『〇〇プロジェクト』について拝見しました。このプロジェクトに参加するためには、1年生のうちから何か準備しておくべきことはありますでしょうか。」

- 「〇〇先生の△△という授業に大変興味があるのですが、学生の方々はどのようなテーマでレポートを作成されることが多いか、差し支えなければ教えていただけますでしょうか。」

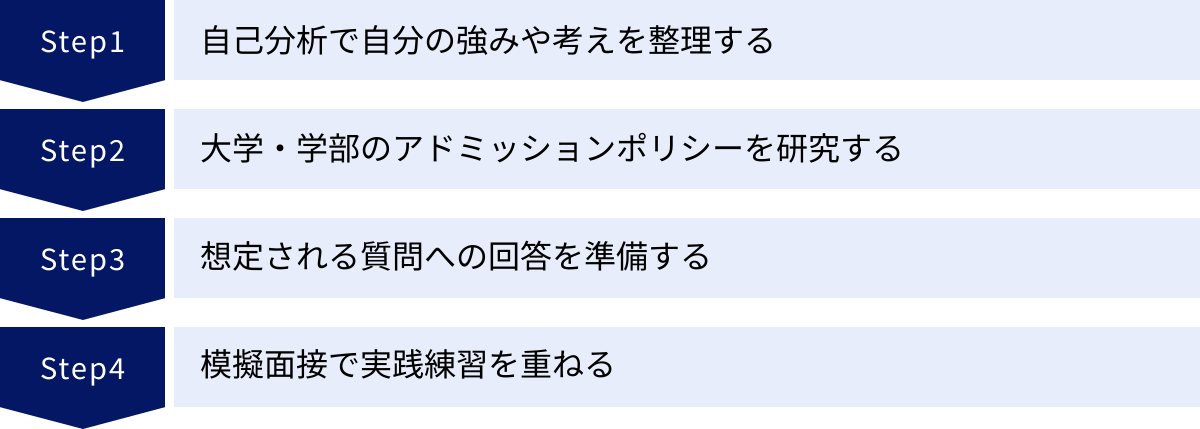

合格に近づく面接対策4ステップ

面接本番で自信を持って臨むためには、付け焼き刃の対策ではなく、計画的で段階的な準備が不可欠です。ここでは、合格をぐっと引き寄せるための具体的な対策を4つのステップに分けて解説します。このステップを着実に踏むことで、面接官に響く説得力のある回答と、堂々とした態度を身につけることができます。

① 自己分析で自分の強みや考えを整理する

面接対策のすべての土台となるのが「自己分析」です。自己分析とは、これまでの自分の経験や考えを深く掘り下げ、「自分とは何者か」「何を大切にし、何に情熱を傾けられるのか」を客観的に理解する作業です。これができていないと、どんな質問に対しても表面的で説得力のない回答しかできません。

具体的な方法としては、以下のようなものが有効です。

- 自分史の作成:小学校から現在までの出来事を時系列で書き出します。楽しかったこと、辛かったこと、頑張ったこと、熱中したことなどを思いつくままにリストアップします。そして、それぞれの出来事に対して「なぜそう感じたのか」「その経験から何を学んだのか」を自問自答しながら書き加えていきます。

- マインドマップの活用:中央に「自分」と書き、そこから「長所」「短所」「好きなこと」「得意なこと」「価値観」「将来の夢」といったキーワードを放射状に伸ばしていきます。さらにそれぞれのキーワードから連想される具体的なエピソードや考えを繋げていくことで、自分の思考を視覚的に整理できます。

- モチベーショングラフの作成:横軸に時間、縦軸にモチベーションの高さをとり、これまでの人生の浮き沈みをグラフ化します。モチベーションが上がった時、下がった時に何があったのかを分析することで、自分がどのような状況で力を発揮し、何にやりがいを感じるのかという特性が見えてきます。

この作業を通じて見えてきた自分の強み、価値観、興味・関心が、志望理由や自己PRの核となります。時間をかけてじっくりと自分と向き合うことが、面接成功への第一歩です。

② 大学・学部のアドミッションポリシーを研究する

自己分析で「自分」を理解したら、次に行うべきは「相手」、つまり志望する大学・学部を徹底的に研究することです。面接は、自分という商品を大学に売り込む「営業活動」のようなものです。相手が何を求めているのかを理解せずに、自分本位なアピールをしても響きません。

その「相手が求めているもの」が明確に記されているのが「アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)」です。これは各大学のウェブサイトやパンフレットに必ず掲載されています。ここには、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」といった項目別に、大学がどのような能力や資質を持った学生を求めているかが具体的に書かれています。

アドミッション・ポリシーを熟読し、そこに書かれているキーワードと、ステップ①の自己分析で見つけた自分の強みや経験との接点を探し出しましょう。例えば、アドミッション・ポリシーに「主体的に課題解決に取り組む人材」と書かれていれば、高校時代のボランティア活動で自ら課題を見つけて行動したエピソードをアピール材料にすることができます。

自分の強みとアドミッション・ポリシーの接点を見つけ、それを結びつけて語ることで、「私は貴学が求める学生像に合致した人間です」という最も説得力のあるメッセージを伝えることができるのです。

③ 想定される質問への回答を準備する

自己分析(自分)と大学研究(相手)が済んだら、いよいよ両者を繋ぎ合わせる作業、つまり想定される質問への回答を作成するステップに入ります。前の章で紹介した「よく聞かれる質問10選」を参考に、それぞれの質問に対して自分ならどう答えるかを考えていきます。

この際の注意点は、完璧な文章を丸暗記しようとしないことです。一字一句暗記した文章は、話し方が不自然になり、棒読みになってしまいます。また、少しでも違う角度から質問されると頭が真っ白になり、対応できなくなるリスクがあります。

おすすめの方法は、回答の「骨子」や「キーワード」だけを箇条書きでメモしておくことです。

【例:自己PR】

- 強み:継続力、粘り強さ

- エピソード:吹奏楽部で初心者からコンクールメンバーに

- 具体的な行動:朝練、先輩に質問、自主練

- 学び:地道な努力の重要性

- 大学でどう活かすか:専門研究、語学学習

このように要点だけを整理しておけば、本番ではこれらのキーワードを繋ぎ合わせながら、自分の言葉で自然に話すことができます。また、一つのエピソード(例:吹奏楽部の経験)を、「自己PR」「長所」「高校生活で力を入れたこと」など、複数の質問への回答に応用できるように準備しておくと、効率的かつ一貫性のあるアピールができます。

④ 模擬面接で実践練習を重ねる

準備した回答を、実際に声に出して話す練習が最後の仕上げです。頭の中で考えているだけと、実際に口に出すのとでは大きな違いがあります。実践練習を重ねることで、話すスピードや声のトーンを調整したり、より適切な言葉遣いを見つけたりすることができます。

模擬面接は、必ず第三者に面接官役を依頼しましょう。学校の先生や塾の講師、保護者などにお願いするのが良いでしょう。自分では気づかない癖(目線が泳ぐ、貧乏ゆすりをするなど)や、話の分かりにくい部分を客観的に指摘してもらえます。

模擬面接のポイントは以下の通りです。

- 本番さながらに行う:入室から退室までの流れをすべて通しで行います。服装も本番に近いものを着用すると、より緊張感を持って取り組めます。

- 録画して見返す:スマートフォンなどで自分の様子を録画し、後で見返してみましょう。表情、姿勢、視線、声の大きさなどを客観的に確認することで、多くの改善点が見つかります。

- フィードバックを素直に受け入れる:指摘された点は、たとえ耳が痛いことであっても、自分の成長のための貴重なアドバイスです。素直に受け止め、次回の練習に活かしましょう。

- 繰り返し行う:一度だけでなく、複数回、できれば面接官役を変えながら行うのが理想です。様々なタイプの面接官を経験することで、本番での対応力が高まります。

練習を繰り返すことで、面接の雰囲気に「慣れる」ことができます。「慣れ」は緊張を和らげる最大の特効薬です。自信を持って本番に臨むために、実践練習の機会を積極的に設けましょう。

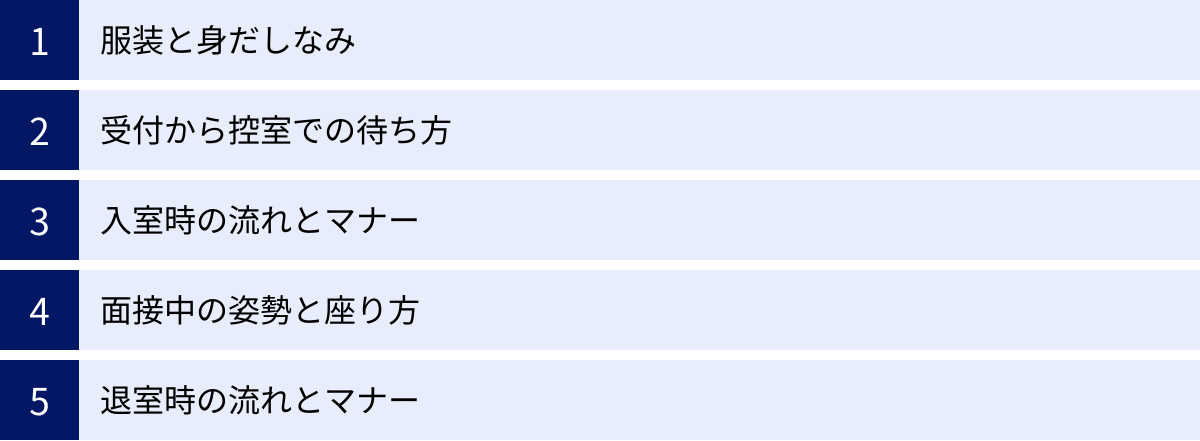

【シーン別】面接当日の基本マナー

面接は、質問への回答内容だけでなく、会場に到着してから退出するまでの一連の立ち居振る舞いすべてが評価の対象となります。優れた回答を準備していても、マナー違反で評価を下げてしまっては元も子もありません。ここでは、シーン別に守るべき基本マナーを詳しく解説します。清潔感と誠実さが伝わる行動を心がけましょう。

服装と身だしなみ

面接における服装の基本は「清潔感」です。派手さや個性は必要ありません。

- 服装:現役生の場合は、学校指定の制服を正しく着用するのが基本です。着崩したりせず、校則に従ってきちんと着こなしましょう。既卒生や制服がない場合は、リクルートスーツが無難です。色は黒や紺、グレーなどが良いでしょう。シャツやブラウスは白で、シワや汚れがないか事前に確認します。

- 髪型:寝癖などは直し、清潔感を第一に考えます。前髪が目にかかる場合は、ピンで留めるか、カットしておきましょう。髪色は黒が基本です。

- 顔:男子は髭をきれいに剃ります。女子のメイクは、ナチュラルメイクを心がけましょう。派手な色やラメは避け、健康的に見える程度に留めます。

- 爪:短く切りそろえ、清潔にしておきます。マニキュアは透明か薄いピンク程度にし、派手なネイルアートは厳禁です。

- 靴・靴下:意外と見られているポイントです。靴は事前に磨いておきましょう。スニーカーではなく革靴が基本です。靴下は白や黒、紺などの無地で、穴が開いていないか確認します。

- 持ち物:A4サイズの書類が入る、シンプルなデザインのカバンを用意します。床に置いたときに自立するタイプが便利です。

出発前には必ず全身を鏡でチェックし、第三者(家族など)にも見てもらうと安心です。

受付から控室での待ち方

面接は、大学の敷地に入った瞬間から始まっていると考えましょう。

- 到着時間:約束の時間の10分〜15分前に受付に到着するのが理想的です。早すぎると大学側の迷惑になる可能性があり、ギリギリだと気持ちに余裕がなくなります。

- 受付での挨拶:受付では、「本日、〇〇学部の面接に参りました、〇〇高校の〇〇と申します。よろしくお願いいたします。」と、明るくハキハキと名乗りましょう。

- 控室での態度:控室に案内されたら、指定された席に静かに座ります。スマートフォンを操作したり、音楽を聴いたり、他の受験生と大声で話したりするのは厳禁です。姿勢を正し、静かに順番を待ちましょう。持参した大学のパンフレットや提出書類のコピー、参考書などに目を通しておくのは、意欲のアピールにも繋がり、良い時間の使い方です。

控室での態度も、見られている可能性があることを常に意識しておきましょう。

入室時の流れとマナー

いよいよ面接室に入室です。一連の流れを体に覚えさせておきましょう。

- ノック:自分の名前が呼ばれたら、ドアを3回、ゆっくりとノックします。(2回はトイレ、4回以上は国際プロトコルでの慣習とされ、ビジネスや面接では3回が一般的です。)

- 入室:「お入りください」「どうぞ」という声が聞こえたら、「失礼します」と言ってドアを開けます。

- 一礼:入室したら、面接官の方を向き、ドアを静かに閉めてから「失礼いたします」と改めて一礼します。

- 椅子の横へ:椅子の横まで歩いて進み、左側(またはドアに近い側)に立ちます。

- 名乗りと挨拶:面接官に向き直り、「〇〇大学〇〇学部を受験いたします、〇〇高校の〇〇です。本日はよろしくお願いいたします。」とハキハキ名乗り、深く一礼(45度)します。

面接中の姿勢と座り方

面接官から「どうぞ、おかけください」と促されてから着席します。「ありがとうございます」と一礼してから座りましょう。

- 座り方:椅子の背もたれには寄りかからず、3分の2程度の位置に浅めに腰掛け、背筋をピンと伸ばします。

- 手の位置:男性は、両足を肩幅程度に開き、膝の上に軽く握った拳を置きます。女性は、両膝をそろえ、膝の上で両手を重ねます。

- 視線:基本的には、質問をしてきた面接官の目(または眉間や鼻のあたり)を見て話します。視線が泳ぐと自信がないように見えるため注意が必要です。複数の面接官がいる場合は、回答中に他の面接官にもゆっくりと視線を配ると、全員に話しかけている印象を与えられます。

- 相槌:面接官が話しているときは、適度に「はい」と相槌を打ったり、頷いたりすることで、真剣に聞いている姿勢を示せます。

退室時の流れとマナー

面接終了後も、最後まで気を抜いてはいけません。きれいな終わり方は良い印象を残します。

- 終了の合図:面接官から「面接は以上です」「ありがとうございました」といった言葉があったら、面接終了の合図です。

- 着席したまま一礼:まずは座ったまま、「本日は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」と言って一礼します。

- 起立して一礼:立ち上がり、椅子の横で再び「ありがとうございました」と言い、深く一礼(45度)します。

- ドアの前で最後の一礼:ドアの前まで進み、面接官の方に向き直り、「失礼いたします」と言って最後にもう一度一礼します。

- 退室:静かにドアを開けて退室し、音を立てずに閉めます。

建物を出るまでは、気を抜かずに静かに行動しましょう。他の受験生や大学職員とすれ違った際には、軽く会釈するとより丁寧な印象を与えます。

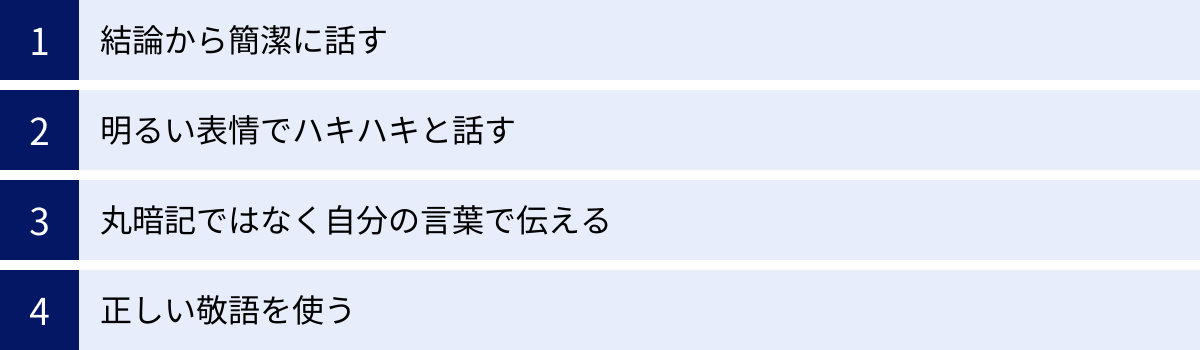

面接官に好印象を与える話し方のコツ

面接で話す内容は同じでも、話し方一つで相手に与える印象は大きく変わります。自信があり、知的で、誠実な人柄を伝えるためには、いくつかのコツがあります。ここでは、面接官に「この学生と話していると心地よい」「もっと話を聞きたい」と思わせるような話し方のテクニックを紹介します。

結論から簡潔に話す

面接官は限られた時間の中で、多くの受験生から効率的に情報を引き出す必要があります。そのため、質問に対して結論がなかなか出てこない、回りくどい話し方は敬遠されます。ビジネスシーンでも基本とされる「PREP法」を意識しましょう。

- P (Point):結論・要点

- R (Reason):理由

- E (Example):具体例・エピソード

- P (Point):結論・まとめ

例えば、「あなたの長所は何ですか?」と聞かれた場合、

「(P)私の長所は計画性です。(R)なぜなら、目標達成のためには事前の準備が最も重要だと考えているからです。(E)例えば、高校の文化祭では、クラスの出し物のリーダーとして詳細なタスクリストとスケジュールを作成し、役割分担を明確にしたことで、準備を円滑に進めることができました。(P)この計画性を、貴学での研究活動でも活かしていきたいです。」

というように構成します。

「結論から申し上げますと、〜です。その理由は〜」という話し方を癖づけるだけで、話が非常に分かりやすくなり、論理的な思考力を持っているという印象を与えることができます。

明るい表情でハキハキと話す

面接は緊張する場面ですが、だからといって暗い表情でボソボソと話していては、自信のなさや意欲の低さが伝わってしまいます。意識的に口角を少し上げるだけで、表情は格段に明るくなります。鏡の前で笑顔の練習をするのも効果的です。

また、声のトーンも重要です。普段より少し高めの声を意識し、相手の耳にしっかりと届く声量で、ハキハキと話すことを心がけましょう。早口になると、聞き取りにくいだけでなく、焦っている印象を与えてしまいます。少しゆっくりすぎるかな、と感じるくらいのスピードで話すと、ちょうど良い落ち着いた話し方になります。

面接官が話しているときに、適度に頷いたり、「はい」と相槌を打ったりすることも、円滑なコミュニケーションの意思表示となり、ポジティブな印象に繋がります。

丸暗記ではなく自分の言葉で伝える

面接対策として回答を準備することは非常に重要ですが、その原稿を一字一句丸暗記して、本番でそれを再生しようとするのは最悪の選択です。棒読みの話し方は感情がこもっておらず、面接官の心に響きません。また、想定外の質問をされた瞬間に思考が停止してしまう危険性も高まります。

大切なのは、話したい「要点」や「キーワード」だけを覚えておき、それらを本番の場で自分の言葉で紡いでいくことです。多少言葉に詰まったり、言いよどんだりしても構いません。むしろ、一生懸命に自分の考えを伝えようとする真摯な姿勢の方が、スラスラと暗唱される言葉よりもずっと好印象を与えます。

自分の経験から来る言葉には、自然と熱がこもります。面接は暗唱テストの場ではなく、コミュニケーションの場であることを忘れないでください。あなた自身の言葉で語ることこそが、あなたという人間を伝える最も効果的な方法です。

正しい敬語を使う

大学生、そして将来の社会人として、正しい敬語を使えることは基本的な素養と見なされます。完璧である必要はありませんが、基本的な間違いは避けたいところです。

- 大学の呼び方:「御校(おんこう)」が話し言葉での正しい呼び方です。「貴学(きがく)」は書き言葉(履歴書や志望理由書など)で使います。

- 尊敬語・謙譲語・丁寧語:相手を立てる「尊敬語(おっしゃる、ご覧になる)」、自分をへりくだる「謙譲語(申し上げる、拝見する)」、丁寧な表現の「丁寧語(〜です、〜ます)」の使い分けを意識しましょう。

- 「〜させていただきます」の多用:多用すると、くどく回りくどい印象を与えます。「発表します」で良いところを「発表させていただきます」と言う必要はありません。相手の許可が必要な場面や、恩恵を受ける場面に限定して使いましょう。

- 二重敬語:「ご覧になられましたか」(「ご覧になる」+「〜れる」)→正しくは「ご覧になりましたか」。「おっしゃられていました」(「おっしゃる」+「〜れる」)→正しくは「おっしゃっていました」。

- 「〜になります」:「こちら、資料になります」→正しくは「こちら、資料でございます」。変化を表す言葉なので、物の説明には使いません。

自信がない場合は、無理に難しい敬語を使おうとせず、「〜です」「〜ます」という丁寧語を基本に、誠実な態度で話すことを心がければ大きな問題はありません。

オンライン(Web)面接の注意点

近年、総合型選抜や遠方の受験生を対象に、オンライン(Web)面接を導入する大学が増えています。対面の面接とは異なる特有の注意点があり、事前の準備が合否を分けると言っても過言ではありません。ここでは、オンライン面接を成功させるためのポイントを解説します。

| 項目 | チェックポイント | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 機材準備 | PC・カメラ・マイクは正常か? | 事前に友人などと接続テストを行う。イヤホンマイクを使用すると音声がクリアになる。 |

| 通信環境は安定しているか? | 有線LAN接続を強く推奨。Wi-Fiの場合はルーターの近くで接続する。 | |

| 環境整備 | 背景は適切か? | 白い壁など、シンプルで無地の背景がベスト。バーチャル背景は避けるのが無難。 |

| 周囲は静かか? | 面接の時間帯は家族に協力を依頼し、静かな環境を確保する。ペットや通知音にも注意。 | |

| 照明は十分か? | 部屋の照明だけでは顔が暗くなりがち。リングライトやデスクライトで顔を正面から照らす。 | |

| 画面映り | 目線は合っているか? | カメラのレンズを見て話すことを意識する。画面上の相手の顔を見ると伏し目がちになる。 |

| 服装・髪型は整っているか? | 上半身しか映らなくても、対面と同じく全身の身だしなみを整える。油断しない。 | |

| カメラとの距離は適切か? | 胸から上が映るくらいの距離が基本。近すぎても遠すぎてもいけない。 | |

| トラブル対策 | 接続が切れたらどうするか? | 事前に大学側から指示された緊急連絡先を控え、トラブル時の対処法を確認しておく。 |

| アプリの使い方は理解しているか? | 指定されたツール(Zoom, Teamsなど)の基本的な操作方法(ミュート解除など)を事前に習得しておく。 |

オンライン面接ならではのコミュニケーションのコツ

- リアクションは少し大きめに:オンラインでは表情や感情が伝わりにくいため、対面の時よりも少し大きめに頷いたり、笑顔を見せたりすることを意識しましょう。これにより、話を聞いているという姿勢が明確に伝わります。

- タイムラグを考慮する:通信には若干のタイムラグが発生します。相手が話し終わってから、一呼吸おいてから話し始めると、相手の発言に被ってしまうのを防げます。焦らず、落ち着いて対話を進めましょう。

- 視線はカメラのレンズへ:画面に映る面接官の顔を見つめてしまうと、相手からは伏し目がちに見えてしまいます。話すときは、カメラのレンズを面接官の目だと思って、そこに視線を合わせる練習をしておきましょう。

- カンペは厳禁:PCの画面に回答を映して読み上げるのは、目線の動きで必ずバレます。対面の面接と同様、キーワードをまとめたメモを手元に置く程度に留めましょう。

オンライン面接は、準備さえしっかりすれば、移動時間や交通費がかからず、リラックスできる自宅で受けられるというメリットもあります。特有の注意点を理解し、万全の体制で臨みましょう。