大学受験において、多くの受験生を悩ませる科目、それが数学です。理系はもちろん、文系においても合否を大きく左右する重要な科目でありながら、「勉強しているのに成績が上がらない」「どこから手をつければいいのかわからない」といった声が後を絶ちません。

しかし、数学は正しい勉強法で計画的に学習すれば、誰でも着実に成績を伸ばせる科目でもあります。センスや才能が必要だと思われがちですが、高得点の鍵を握るのは、むしろ「戦略」と「継続」です。

この記事では、大学受験数学で高得点を取るために必要な力から、偏差値が上がらない人が陥りがちなNG勉強法、そして偏差値を飛躍させる正しい勉強法まで、網羅的に解説します。さらに、レベル別の具体的な参考書ルートや、文系・理系、共通テスト・二次試験別の対策法、年間の学習スケジュールまで、受験生が知りたい情報を余すところなく詰め込みました。

この記事を羅針盤として、数学を得意科目に変え、志望校合格を掴み取りましょう。

目次

大学受験における数学の重要性

大学受験において、数学は英語と並んで最も重要な科目の一つとされています。特に国公立大学を目指す場合、文系・理系を問わず、大学入学共通テストで数学が必須となるケースがほとんどです。また、多くの難関私立大学でも、数学を選択できる学部・学科は多く、数学が得意であれば受験を有利に進められます。では、なぜ数学はこれほどまでに重要視され、合否を分ける決定的な要因となり得るのでしょうか。

なぜ数学は合否を分ける差がつきやすい科目なのか

他の科目と比較して、数学は受験生の間で学力差が非常に大きく、それがダイレクトに得点差として表れやすい特徴を持っています。その理由は、数学という科目が持つ本質的な特性に起因しています。

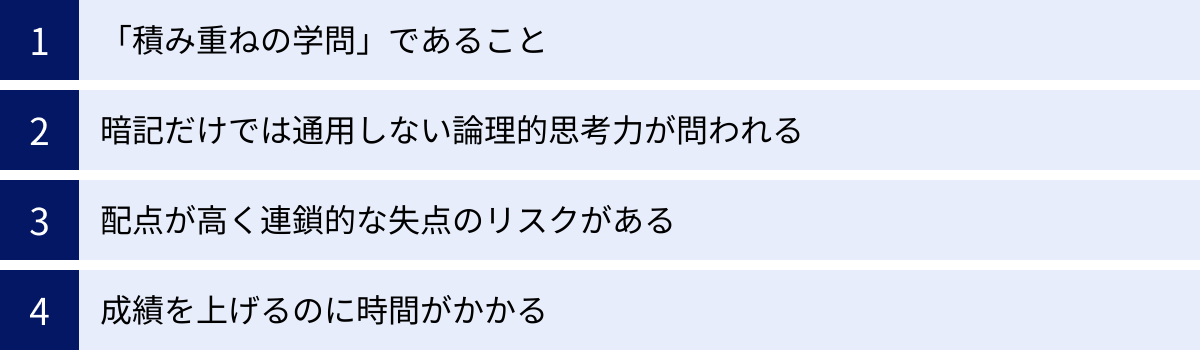

第一に、数学は「積み重ねの学問」であるという点が挙げられます。例えば、高校数学の「三角関数」を理解するためには、中学で習う「三平方の定理」や「図形の性質」が土台となります。同様に、「微分・積分」の計算問題を解くには、「二次関数」や「三次関数」のグラフの概形を把握していることが前提です。このように、数学は過去に学習した単元が新しい単元の基礎となって、レンガを積み上げるように体系化されています。

そのため、どこか一つの単元でつまずいてしまうと、その後の学習全体にドミノ倒しのように影響が及んでしまいます。一度苦手意識を持って特定の分野を放置してしまうと、それ以降の内容が全く理解できなくなり、取り返すのに膨大な時間と労力が必要となります。逆に、基礎をしっかりと固め、各単元の繋がりを意識しながら学習を進めている受験生は、応用問題にもスムーズに対応できるため、学力は加速度的に伸びていきます。この「一度つまずくと遅れを取り戻しにくい」という性質が、得意な生徒と苦手な生徒の差をどんどん広げていくのです。

第二の理由は、暗記だけでは通用しない「論理的思考力」が問われる点です。歴史や英単語のように、知識を単純に暗気すればある程度の点数が保証される科目とは一線を画します。もちろん、数学にも公式や定理、典型問題の解法パターンといった暗記すべき要素は存在します。しかし、大学入試で出題される問題の多くは、それらの知識をただ再現するだけでは解けません。

問題文を正確に読み解き、与えられた条件を整理し、「どの知識を使えばこの問題を解決できるのか」「複数の解法のうち、どれが最も効率的か」といったことを、その場で判断し、論理を組み立てる能力が求められます。これは、知識を「知っている」状態から、初見の問題に対して「使える」状態に昇華させる訓練が必要であることを意味します。この思考力の差が、解答の方針を立てられるか、あるいは全く手が出せないかという、0点か満点かの大きな差を生み出す要因となります。

第三に、配点の高さと、大問内での連鎖的な失点のリスクがあります。多くの大学、特に理系学部や国公立大学では、数学の配点が非常に高く設定されています。例えば、ある大問一つが全体の配点の20%~25%を占めることも珍しくありません。そして、数学の問題は(1)から(3)や(4)へと続く形式が多く、(1)の結果を利用して(2)を解く、というように段階的に構成されていることがほとんどです。

これはつまり、最初の小問(1)で計算ミスをしたり、方針を間違えたりすると、それ以降の小問がすべて不正解になる「連鎖失点」のリスクが非常に高いことを意味します。解ける受験生はその大問で満点を取る一方で、最初のつまずきから抜け出せない受験生は0点となってしまい、たった一つの大問で数十点もの差が開いてしまうのです。この得点のばらつきやすさが、数学を「ハイリスク・ハイリターン」な科目たらしめ、合否に直結する差を生むのです。

最後に、対策に時間がかかるという点も無視できません。前述の通り、数学は基礎からの積み重ねが不可欠であり、一朝一夕で成績が伸びる科目ではありません。体系的な理解と十分な演習量を確保するには、計画的かつ継続的な学習が求められます。部活動や学校行事で忙しい高校1、2年生の間に学習を疎かにしてしまうと、受験学年になってから焦って取り組んでも、なかなか追いつくことができません。早期からコツコツと学習を積み重ねてきた受験生と、そうでない受験生との間には、受験本番の時点で埋めがたい差が生まれてしまいます。

これらの理由から、数学は他のどの科目よりも得意・不得意が点数に如実に反映され、合否を分ける「差がつきやすい科目」と言えるのです。逆に言えば、数学を戦略的に学習し、得点源にできれば、他の受験生に対して大きなアドバンテージを築くことが可能になります。

大学受験数学で高得点を取るために必要な3つの力

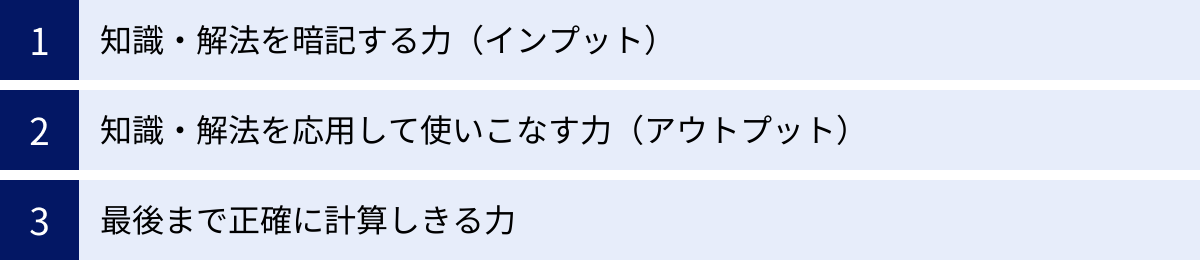

大学受験数学で安定して高得点を獲得するためには、単に問題をたくさん解くだけでは不十分です。大きく分けて「インプット」「アウトプット」「計算力」という3つの力がバランス良く備わっている必要があります。これらはそれぞれ独立しているようで、実は密接に関連し合っています。ここでは、それぞれの力が具体的に何を指すのか、そしてどのように鍛えれば良いのかを詳しく解説します。

知識・解法を暗記する力(インプット)

数学は思考力の科目であると同時に、知識の科目でもあります。戦場に出る兵士が武器を持っていなければ戦えないように、受験生も問題を解くための「武器」を持っていなければ、思考を巡らせることすらできません。この武器にあたるのが、公式や定理、そして典型問題の解法パターンです。これらを正確に頭に入れる作業が「インプット」です。

インプットすべき知識の中心は、まず「公式・定理・定義」です。例えば、三角関数の加法定理、微分係数の定義、点と直線の距離の公式など、教科書に載っている基本的な知識は、ただ丸暗記するだけでは不十分です。「なぜその公式が成り立つのか」という導出過程や、「その定理が使えるのはどのような条件下か」という適用条件まで含めて深く理解することが重要です。例えば、「相加・相乗平均の大小関係」は非常に便利な不等式ですが、「各項が正である」という条件を見落とすと、致命的なミスにつながります。公式や定理の背景にある「なぜ」を理解することで、単なる暗記が「生きた知識」へと変わり、応用問題への対応力が格段に向上します。

次に重要なインプットは、「典型問題の解法パターン」の暗記です。これは、いわゆる「解法暗記」と呼ばれるもので、受験数学においては非常に効果的な学習法です。入試で出題される問題の多くは、過去に出題されたことのある問題の類題や、複数の典型問題を組み合わせたものです。したがって、「この種の問題設定なら、このアプローチで解き進める」という標準的な解法の「型」をストックしておくことで、多くの問題に迅速に対応できるようになります。

例えば、「整数問題で『積の形 = 整数』に持ち込む」「確率問題で余事象を考える」「ベクトル問題で始点をそろえる」といった定石は、知っているか知らないかで解答時間に天と地ほどの差が出ます。青チャートやFocus Goldといった網羅系の参考書に掲載されている例題は、まさにこの解法パターンの宝庫です。これらの例題を見て、「なるほど、こう解くのか」と理解し、その解法プロセスを自分の引き出しにストックしていく作業が、強力な武器を一つずつ手に入れていくことに他なりません。

効率的なインプットのためには、ただ参考書を眺めるだけでなく、人に説明できるレベルでの理解を目指すことが効果的です。自分の言葉で解法の流れを再現してみる、あるいはなぜその式変形が必要なのかをブツブツと独り言で解説してみるなど、能動的な学習を心がけましょう。インプットとは、単なる情報の取り込みではなく、「理解」を伴って初めて意味をなすのです。

知識・解法を応用して使いこなす力(アウトプット)

インプットによってどれだけ多くの武器(解法)を蓄えても、それを実際の戦い(初見の問題)で使いこなせなければ意味がありません。蓄えた知識を、目の前の問題に合わせて適切に選択し、組み合わせ、論理的に解答を構築していく力、それが「アウトプット」の力です。偏差値が伸び悩む受験生の多くは、インプットはしているものの、このアウトプットの訓練が不足している傾向にあります。

アウトプット力を鍛える核心は、問題の構造を見抜き、手持ちの知識と結びつける訓練にあります。初めて見る問題に遭遇したとき、まずは問題文を注意深く読み、与えられた条件や問われていることを正確に把握します。そして、「この問題文中のキーワード(例:「最大・最小を求めよ」「通過領域を求めよ」「格子点の個数を数えよ」など)から、どの単元のどの解法パターンが使えそうか」と、頭の中の引き出しを探る作業を行います。

例えば、「最大・最小」と聞けば、「微分して増減表」「二次関数に帰着させて平方完成」「相加・相乗平均」「三角関数の合成」「線形計画法」「予選決勝法」など、様々な解法が候補として浮かぶはずです。その中から、問題の条件に最も合致するものを選択し、試行錯誤を始めます。この「思考の第一歩」を踏み出せるかどうかが、応用力の本質です。

また、一つのアプローチでうまくいかなかった場合に、柔軟に別の解法を試す思考の転換力もアウトプット力の一部です。例えば、図形問題を「座標幾何」で解こうとして計算が複雑になったら、「ベクトル」や「初等幾何」で解けないかと視点を切り替える力です。この力は、日頃から一つの問題に対して「別解はないか」と考える習慣をつけることで養われます。

アウトプットの訓練として非常に有効なのが、「思考のプロセスを言語化する」ことです。問題を解きながら、「まず、この条件式をxについて整理してみよう。なぜなら、yを消去できそうだからだ」「ここで接線を引くことを考えたのは、接点が曲線上の点であることを利用するためだ」というように、自分の考えを言葉で説明する癖をつけるのです。これにより、論理の飛躍や勘違いに自分で気づきやすくなり、解答の精度が高まります。インプットした知識が「点」であるならば、アウトプットの訓練は、それらの点を線で結び、さらに面や立体に組み上げていく作業と言えるでしょう。

最後まで正確に計算しきる力

どれだけ素晴らしい発想で正しい方針を立てたとしても、最後の計算でミスをしてしまえば、その努力は水の泡となり、得点には結びつきません。「計算力」は、数学の根幹を支える非常に重要な力でありながら、多くの受験生に軽視されがちな要素です。「ケアレスミスだった」の一言で片付けてしまうのは非常に危険です。本番での計算ミスは、単なる不注意ではなく、紛れもない「実力不足」の表れです。

計算ミスが起こる原因は様々です。試験本番の焦りや緊張による注意力の低下、長時間の試験による疲労、あるいは「このくらいの計算は暗算でできる」という慢心などが挙げられます。また、物理的な原因として、自分の書いた数字や文字が汚いために読み間違える(例:6と0、1と7、xと+など)というケースも少なくありません。

さらに、計算の工夫を知らないことも、ミスの温床となります。例えば、複雑な式の展開や因数分解において、対称性や交代式といった式の構造に着目したり、うまく置き換えを利用したりすることで、計算量を劇的に減らせる場合があります。こうしたテクニックを知らずに真正面から力ずくで計算すると、プロセスが煩雑になり、それだけミスの可能性も高まります。

では、この「計算力」はどうすれば高められるのでしょうか。王道にして唯一の方法は、地道な日々のトレーニングです。毎日10分でも良いので、計算ドリルや問題集の計算問題に特化したセクションに取り組む習慣をつけましょう。その際、ただ速く解くことだけを意識するのではなく、「途中式を、誰が見てもわかるように丁寧かつ整理して書く」ことを徹底してください。途中式をしっかり書くことで、どこで間違えたのかが一目瞭явとなり、ミスの原因分析が容易になります。

そして、「検算」をルーティン化することも極めて重要です。問題を解き終わったら、必ず見直しの時間を取る癖をつけましょう。検算の方法は、もう一度計算をやり直すだけでなく、「得られた答えを元の式に代入してみる」「n=1, 2などの簡単な場合で試してみる」「図形的に矛盾がないか確認する」など、多角的な視点で行うと効果的です。

「計算力も実力のうち」。この言葉を肝に銘じ、日々の学習において計算をおろそかにせず、正確に最後まで解ききる力を地道に養っていくことが、安定した高得点への最後の鍵となります。

偏差値が上がらない人がやりがちなNG勉強法5選

「毎日数学を勉強しているのに、一向に模試の偏差値が上がらない…」と悩んでいる受験生は少なくありません。その原因は、勉強時間や才能の不足ではなく、学習方法そのものに問題があるケースがほとんどです。ここでは、多くの受験生が陥りがちな、努力が空回りしてしまう非効率な勉強法を5つ紹介します。もし一つでも当てはまるものがあれば、今日から改善を試みましょう。

① 解答・解説をすぐに見てしまう

問題を解き始めて、少し考えて分からなければすぐに解答・解説を見てしまう。これは、偏差値が上がらない受験生に最も共通する悪習慣です。一見、次々と問題をこなせて効率的に見えるかもしれませんが、これは数学の学力を伸ばす上で致命的です。

なぜダメなのか?

数学の学力向上において最も重要なのは、「自分の頭で粘り強く考える」というプロセスです。問題の条件を整理し、手持ちの知識(公式や解法パターン)と結びつけ、「どうすれば解けるだろうか」と試行錯誤する時間こそが、思考力を鍛えるための最高のトレーニングになります。すぐに答えを見てしまう行為は、この最も重要なトレーニングの機会を自ら放棄しているのと同じです。

答えを見て「なるほど、こう解くのか」と納得したとしても、それは他人の思考の跡をなぞっただけであり、「分かったつもり」になっているに過ぎません。次に同じ問題が出れば解けるかもしれませんが、少し設定の違う初見の問題に対応する力、すなわち応用力は全く身につきません。

どうすれば改善できるか?

一つの問題に対して、最低でも10分~15分は真剣に考える時間を設けましょう。すぐには解法が思い浮かばなくても、「問題を図にしてみる」「具体的な数値を代入してみる」「条件式を別の形で表現してみる」など、何か一つでも手や頭を動かしてアプローチを試みることが重要です。この「あがく」経験の積み重ねが、思考の引き出しを増やし、忍耐力を養います。どうしても分からない場合は、いきなり解答全体を見るのではなく、ヒントや方針が書かれた部分だけを先に見る、あるいは解答の最初の1~2行だけを見るなど、段階的に情報を得る工夫をしましょう。「考える苦しみ」から逃げないことが、成長への第一歩です。

② 問題の答えだけを丸暗記している

解答・解説をすぐに見てしまう習慣と関連が深いのが、問題の「答え」や計算結果だけを覚えようとする勉強法です。テスト前に、問題と答えのペアをひたすら暗記するようなやり方です。

なぜダメなのか?

この勉強法は、数学を社会や歴史のような暗記科目と勘違いしている典型例です。数学で重要なのは、答えという「結果」ではなく、その答えに至るまでの「プロセス」です。なぜその解法を選択したのか、なぜその式変形が必要だったのか、という論理的な流れを理解していなければ、全く意味がありません。

答えだけを覚えても、数字や設定が少し変わっただけで全く手も足も出なくなります。これはもはや「勉強」ではなく、単なる「作業」であり、思考力は一切向上しません。定期テストでは何とかなるかもしれませんが、範囲の広い模試や、思考力が問われる大学入試では全く通用しないでしょう。

どうすれば改善できるか?

常に「Why?(なぜ?)」を意識しましょう。解答を読むときは、ただ目で追うのではなく、「なぜここで微分するのか?」「なぜこの補助線を引くのか?」と自問自答しながら読み進めます。そして、その答え(例:「最大値を求めるため」「相似な図形を作り出すため」)を自分の言葉で説明できるようにします。復習する際は、白紙のノートに、答えだけでなく、その解法に至った思考プロセスも含めて再現できるか試してみましょう。他人にその問題の解き方を解説できるレベルを目指すことが、本質的な理解の証となります。

③ たくさんの問題集に手を出し、どれも中途半端になっている

「あの参考書が良いと聞いたから」「友達が使っているから」といった理由で、次から次へと新しい問題集に手を出してしまう。これもよくあるNGパターンです。本棚にはたくさんの参考書が並んでいるのに、どれも最初の数ページしかやっていない、という状態に心当たりはないでしょうか。

なぜダメなのか?

人間の記憶は、一度見ただけでは定着しません。何度も繰り返し触れることで、短期記憶から長期記憶へと移行します。たくさんの問題集を広く浅くつまみ食いするやり方では、どの知識も中途半端にしか定着せず、結局「見たことはあるけど、自力では解けない」という問題ばかりが増えてしまいます。これは時間と労力の最も無駄な使い方です。一つの問題集で得られるはずだった体系的な知識も身につかず、学力は穴だらけの状態になってしまいます。

どうすれば改善できるか?

大学受験数学の勉強における鉄則は「一冊を完璧に」です。自分のレベルと目的に合った一冊を厳選し、その一冊に載っている全ての問題が、何も見ずにスラスラ解けるようになるまで、何度も何度も繰り返しましょう。最低でも3周はするつもりで取り組みます。一冊を完璧に仕上げれば、そのレベルで必要とされる解法パターンはほぼ網羅でき、確固たる学力の土台が築かれます。その土台があって初めて、次のレベルの参考書に進む資格が得られるのです。参考書の浮気は絶対にやめましょう。

④ 基礎が固まっていないのに応用問題に挑戦する

周りの受験生が難しい問題集を解いているのを見て焦り、自分の実力に見合わない応用問題やハイレベルな問題集に手を出してしまう。背伸びをしたい気持ちは分かりますが、これは極めて非効率な勉強法です。

なぜダメなのか?

数学は積み重ねの学問です。基礎という土台がグラグラな状態で、その上にいくら応用という建物を建てようとしても、すぐに崩れ去ってしまいます。教科書レベルの公式や定義、基本的な計算がおぼつかない状態で応用問題に挑戦しても、問題文の意味すら理解できないでしょう。解説を読んでも、その解説に使われている基本的な知識が不足しているため、チンプンカンプンです。結果的に、膨大な時間を浪費するだけで何も得られず、ただ自信を失うだけという最悪の結末を迎えます。

どうすれば改善できるか?

「急がば回れ」の精神が何よりも重要です。まずは自分の現在地を客観的に把握しましょう。教科書の例題や章末問題、あるいは「基礎問題精講」のような基本的な問題集が、本当に完璧に解けるでしょうか。少しでも不安な単元があれば、プライドを捨ててそこに戻る勇気を持ちましょう。基礎が盤石であれば、応用問題への移行は驚くほどスムーズに進みます。自分のレベルに合った教材で、着実に階段を一段ずつ登っていくことが、結果的に志望校への最短ルートとなるのです。

⑤ 計算ミスを軽視し、復習をしない

模試や演習で計算ミスによって点を落としたとき、「あー、ケアレスミスか。分かってはいたから次からは気をつけよう」と、たいして反省もせずに済ませてしまう。この姿勢が、いつまで経っても数学の成績が安定しない大きな原因です。

なぜダメなのか?

本番の試験において、計算ミスによる失点も、解法が分からなかったことによる失点も、同じ「失点」です。合否は最終的な合計点で決まります。計算ミスは単なる不注意(ケアレス)ではなく、計算力が不足しているという「実力不足」であり、集中力を持続させる訓練ができていないという「準備不足」の表れです。この認識が欠けていると、同じようなミスを本番でも繰り返し、合格を逃すことになりかねません。計算ミスは、何度も繰り返す「癖」になりやすいという点も非常に厄介です。

どうすれば改善できるか?

計算ミスをしたら、必ずその原因を分析し、対策を講じることを習慣にしましょう。なぜ間違えたのか?(符号のつけ間違い、分数の計算ミス、展開・因数分解のミス、字が汚くて読み間違えた等)。原因を特定したら、それをノートに記録しておく「計算ミスノート」を作成するのも非常に効果的です。自分のミスの傾向を可視化することで、次に同じような計算をする際に意識を向けることができます。そして、日々の学習から丁寧な計算を心がけ、検算を徹底することが、計算ミスという「癖」を矯正する最善の方法です。計算ミスは敵とみなし、徹底的に分析・対策する姿勢が求められます。

偏差値が上がる大学受験数学の正しい勉強法4ステップ

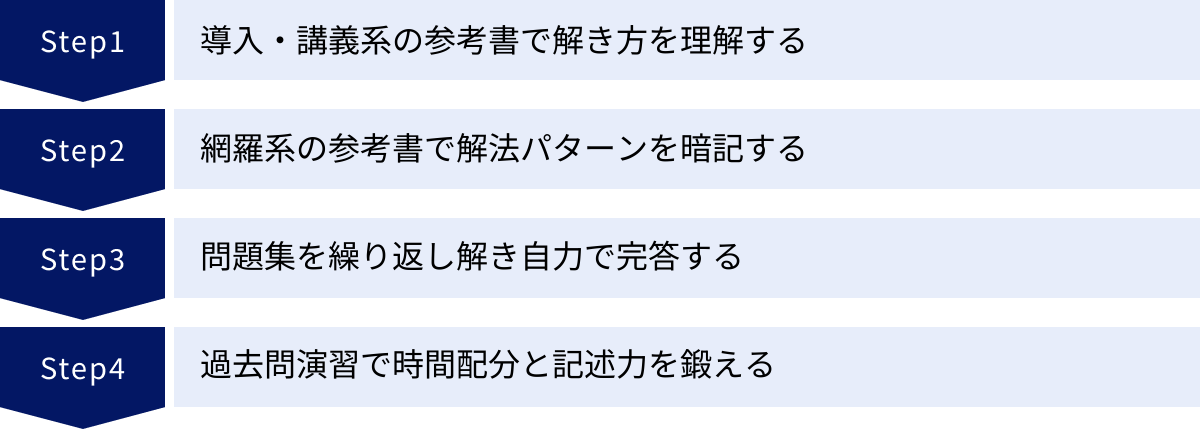

数学の成績を効率的に、かつ着実に向上させるためには、正しい順序で学習を進めることが不可欠です。闇雲に問題を解くのではなく、学力の成長段階に合わせた適切なアプローチを取ることで、努力が成果に結びつきやすくなります。ここでは、数学の学力を「わかる」「できる」「得点できる」へと引き上げるための、王道とも言える4つのステップを具体的に解説します。

① STEP1:導入・講義系の参考書で解き方を理解する

すべての学習の出発点となるのが、この「理解」のフェーズです。特に、学校の授業についていけなかったり、これから初めて学ぶ単元に取り組んだりする場合には、このステップが欠かせません。

目的

このステップの目的は、各単元の基本的な概念、公式の成り立ち、そして基本的な問題の解き方を「なるほど、そういうことか」と納得することです。なぜその公式が使われるのか、なぜそのように式を変形するのか、といった背景や理由を理解することに重点を置きます。ここでは、問題を自力で解けるようになる必要はまだありません。まずは「わかる」状態を目指します。

具体的なやり方

使用するのは、「初めから始める数学」シリーズや「やさしい高校数学」のような、講義形式で語りかけるように解説してくれる参考書です。これらの参考書は、数学が苦手な人でもつまずかないように、非常に丁寧な言葉で概念や公式の導入から説明してくれます。

学習の進め方としては、まず解説部分をじっくりと読み込みます。そして、掲載されている例題とその解答・解説を丁寧に追いかけます。「ふむふむ、この問題はこうやって考えるのか」と、名探偵の推理を読むような感覚で進めていけば大丈夫です。この段階で重要なのは、暗記しようと気負わないこと。まずはストーリーを追うように、数学の世界観に触れることが目的です。学校の教科書や、スタディサプリなどの映像授業を活用するのも、このステップにおいては非常に有効な手段です。

② STEP2:網羅系の参考書で解法パターンを暗記する

STEP1で基本的な概念を「理解」したら、次はその知識を入試で戦うための「武器」としてストックしていくフェーズに移ります。それが「解法パターンの暗記」です。

目的

このステップの目的は、大学入試で頻出する典型的な問題の解き方、いわゆる「解法パターン」を網羅的にインプットし、自分の「引き出し」を増やすことです。「この形の問題が出てきたら、あのアプローチを使う」という対応関係を、頭の中に体系的に整理していきます。この段階を経ることで、「見たことがある問題は、解法の方針が立てられる」状態を目指します。

具体的なやり方

使用するのは、「チャート式(青チャートなど)」や「Focus Gold」といった、入試問題をパターン別に分類した網羅系の参考書です。これらの参考書は、大学入試で問われるほぼすべての解法をカバーしており、受験数学の「辞書」とも言える存在です。

具体的な進め方は、まず例題に目を通し、自力で解けるか試します(数分考えて分からなければOK)。そして、すぐに解答・解説を読み込み、その解法を深く理解します。「なるほど、このタイプの問題はまず判別式を考えるのか」「ここではベクトルを導入すると見通しが良くなるのか」といったポイントを意識しながら、解法の「流れ」と「核心部分」を覚えます。

そして、解説を理解したら、一度参考書を閉じて、何も見ずにその解法を再現できるか試してみます。この「理解→暗記→再現」のサイクルを、各例題で繰り返していくのです。最初は時間がかかりますが、この地道な作業が、後の演習で絶大な効果を発揮します。

③ STEP3:問題集を繰り返し解き、自力で完答できるようにする

STEP2でインプットした解法パターンは、まだ「知っている」だけの状態です。それを、いつでも自在に取り出して使える「スキル」へと昇華させるのが、この反復演習のフェーズです。

目的

このステップの目的は、STEP2で暗記した解法を、何も見ずに自力でアウトプットできるようにすることです。知識を定着させ、計算の精度とスピードを高め、問題を解ききる力を養います。学力の状態としては、「わかる」から「できる」への移行を目指します。

具体的なやり方

使用するのは、STEP2で使った網羅系参考書の練習問題や章末問題、あるいは「基礎問題精講」「標準問題精講」といった、精選された問題が収録されている問題集です。

まずは一度、すべての問題を解いてみます。その際、「完璧に解けた(○)」「解けたが自信がない・時間がかかった(△)」「全く解けなかった(×)」のように、自分なりの基準で仕分けをします。

そして、2周目以降は「△」と「×」の問題だけを解き直します。これを、「×」が「△」になり、「△」が「○」になるまで、ひたすら繰り返します。最終的には、その問題集に載っている全ての問題が「○(何も見ずに、自信を持って完答できる)」の状態になることがゴールです。

この反復練習の過程で、最初は「思い出す」作業だったものが、次第に「手が勝手に動く」という感覚に変わっていきます。この状態になって初めて、その解法が本当に身についたと言えるのです。

④ STEP4:過去問演習で時間配分と記述力を鍛える

基礎的な解法が「できる」ようになったら、いよいよ最終段階です。志望校の入試本番で、実力を最大限に発揮し、合格点を取るための実戦訓練を行います。

目的

このステップの目的は、志望校の出題傾向に慣れ、本番と同じ時間制限の中で実力を出し切るための戦略を確立することです。具体的には、時間配分の感覚を養い、採点者に意図が伝わる答案を作成する記述力を磨きます。学力の状態としては、「できる」から「得点できる」への最終仕上げを行います。

具体的なやり方

使用するのは、志望校の「赤本(過去問)」です。最低でも5年分、できれば10年分は解いておきたいところです。

演習を行う際は、必ず本番と同じ制限時間を計ります。静かで集中できる環境を整え、本番さながらの緊張感で取り組みましょう。解き終わったら、すぐに答え合わせをするのではなく、まずは自己採点をします。配点が分かっていれば、おおよその得点も算出してみましょう。

その後、解答・解説を熟読し、なぜ間違えたのか、どこで時間を使いすぎたのかを徹底的に分析します。

- 時間配分: どの問題に時間をかけるべきだったか?捨てるべき問題はなかったか?

- 戦略: 解く順番は適切だったか?

- 知識: 知らない解法が原因か?それとも知っているはずの解法を思い出せなかったのか?

- 記述力: 自分の答案は、採点者に論理が伝わるか?減点されそうな箇所はないか?

この分析と復習を繰り返すことで、志望校に特化した「得点力」が磨かれていきます。自分の答案を学校の先生や塾の講師に添削してもらうと、客観的な視点からのアドバイスが得られ、さらに効果的です。

【レベル・目的別】大学受験数学のおすすめ参考書・問題集ルート

大学受験数学の成否は、自分に合った参考書・問題集を選び、適切な順番で取り組めるかにかかっています。ここでは、数ある教材の中から評価の高いものを厳選し、志望校のレベルと現在の学力に応じたおすすめのルートを紹介します。

自分に合った参考書を選ぶためのポイント

参考書選びで失敗しないためには、以下の4つのポイントを意識することが重要です。

- 現在の学力レベルに合っているか: 最も重要なポイントです。背伸びして難しい参考書を選んでも、解説が理解できず挫折するだけです。書店で実際に手に取り、解説を読んで「これなら自力で理解できそうだ」と感じるものを選びましょう。

- 志望校の到達レベルをカバーしているか: 最終的なゴールを見据え、そのレベルに到達するために必要な教材かを見極めます。ただし、いきなりゴールレベルの教材から始めるのではなく、そこに至るまでの中継ぎとなる教材もルートに組み込むことが大切です。

- 解説の詳しさとレイアウト: 自学自習で進める場合、解説が丁寧で、思考のプロセスまで詳しく書かれているものが望ましいです。また、図や色使い、文字の大きさなど、自分が「やる気になる」と感じるレイアウトかどうかも、モチベーションを維持する上で意外と重要な要素です。

- 「一冊を完璧にする」と覚悟を決められるか: どの参考書にも長所と短所があります。一度選んだら、他の教材に浮気せず、その一冊を徹底的にやり込む覚悟が必要です。「この一冊を信じてやり抜く」と心に決められる教材を選びましょう。

基礎レベル(日東駒専・共通テスト対策)におすすめの参考書

数学に苦手意識がある人や、基礎から徹底的に固めたい人向けのルートです。共通テストで平均点以上を目指し、日東駒専レベルの入試に対応できる学力を養成します。

| 参考書名 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初めから始める数学シリーズ | 導入・講義系 | 語り口調の非常に丁寧な解説が特徴。数学が苦手な人でも、なぜそうなるのかを理解しながら進められる。 |

| やさしい高校数学 | 導入・講義系 | キャラクターの対話形式で進む。図が多く、視覚的に理解しやすい。数学アレルギーの克服に最適。 |

| 基礎問題精講 | 網羅系・問題集 | 入試で必須となる典型問題を厳選。問題数が絞られているため、短期間で効率良く基礎を一周できる。 |

| チャート式 基礎からの数学(白チャート) | 網羅系 | 教科書レベルの問題を網羅。丁寧すぎるほど解説されており、学校の授業の補習や定期テスト対策に最適。 |

おすすめルート例:

- (超初学者向け) やさしい高校数学 or 初めから始める数学 → 基礎問題精講

- (標準的な基礎固め) 基礎問題精講 → 共通テスト過去問・実践問題集

初めから始める数学シリーズ

マセマ出版社の「初めから始める数学」シリーズは、まるで隣で先生が教えてくれているかのような、非常に丁寧な語り口調が最大の特徴です。公式の導出や概念の説明に多くのページを割いており、「なぜ?」という疑問を解消しながら学習を進められます。数学に強い苦手意識を持つ受験生が、最初の一歩として取り組むのに最適な一冊です。

やさしい高校数学

学研から出版されている「やさしい高校数学」は、キャラクター同士の会話形式で解説が進むユニークな参考書です。図やイラストが豊富で、難しい内容も視覚的に分かりやすく表現されています。数学の教科書を読むだけで眠くなってしまうような人でも、楽しく読み進められるでしょう。

基礎問題精講

旺文社の「問題精講」シリーズの入門編です。大学入試で問われる基礎的かつ重要な問題(「必修問題」)が厳選されており、問題数が比較的少ないのが特徴です。短期間で効率よく入試数学の全体像を掴むのに適しています。解説も簡潔で分かりやすく、一冊を完璧にすることで、MARCHレベルへの足がかりとなる確かな基礎力が身につきます。

チャート式 基礎からの数学(白チャート)

数研出版の「チャート式」シリーズの中で最も易しいレベルです。教科書に掲載されている例題や練習問題をほぼすべて網羅しており、基礎の基礎を徹底的に固めるのに役立ちます。学校の授業の予習・復習や、定期テスト対策として使うのが主な用途となります。

標準レベル(MARCH・地方国公立)におすすめの参考書

基礎レベルを固め、さらに応用力をつけてMARCHや地方国公立大学の合格を目指す受験生向けのルートです。

| 参考書名 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| チャート式 解法と演習数学(青チャート) | 網羅系 | 受験数学のバイブル的存在。圧倒的な網羅性で、ほとんどの大学入試に対応可能。例題だけでも相当な実力がつく。 |

| Focus Gold(フォーカスゴールド) | 網羅系 | 青チャートと双璧をなす網羅系参考書。解説がより丁寧で、応用問題への繋がりを意識した構成になっている。 |

| 1対1対応の演習 | 演習書 | 網羅系参考書で学んだ解法を、実際の入試問題でどう使うかを学ぶための橋渡し役。思考力を養うのに最適。 |

おすすめルート例:

- 基礎問題精講 → 青チャート or Focus Gold → 1対1対応の演習 → 過去問

- 青チャート or Focus Gold の例題を完璧にする → 過去問

チャート式 解法と演習数学(青チャート)

多くの進学校で採用されている、大学受験数学の王道中の王道です。その網羅性は圧倒的で、この一冊の例題と練習問題を完璧にすれば、ほとんどの大学の入試問題に対応できると言っても過言ではありません。ただし、問題数が非常に多いため、すべてをこなそうとすると挫折しがちです。まずは例題を完璧にすることを目標に取り組むのが賢明な使い方です。

Focus Gold(フォーカスゴールド)

啓林館が出版する、青チャートと人気を二分する網羅系参考書です。「マスター編」で基礎を固め、「チャレンジ編」で応用力を養う構成になっています。解説が青チャートよりも丁寧で、特にコラムや「Step Up」といった発展的な内容が充実しているのが特徴です。自学自習で進めたい人や、より深い理解を求める人におすすめです。

1対1対応の演習

東京出版の「大学への数学」シリーズの一つ。網羅系参考書と過去問演習の間に位置する、完璧な「橋渡し」役となる問題集です。厳選された良問と、非常に質の高い解説が魅力です。一つの例題に対して一つの演習題がセットになっており、学んだ解法をすぐにアウトプットする訓練ができます。思考のプロセスを重視した解説は、応用力を飛躍的に高めてくれるでしょう。

応用レベル(早慶・旧帝大・難関国公立)におすすめの参考書

標準レベルの問題はほぼ解けるようになり、最難関大学で合格点を取るための、高度な思考力や発想力を鍛えたい受験生向けのルートです。

| 参考書名 | 種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| やさしい理系数学 | 演習書 | 名前に反して内容は非常にハイレベル。「例題」と「演習問題」からなり、一つの問題に対する別解が豊富なのが特徴。 |

| ハイレベル理系数学 | 演習書 | 通称「ハイ理」。最高難易度の問題集の一つ。発想力と論証力が問われる難問が揃っている。 |

| 新数学スタンダード演習 | 演習書 | 通称「スタ演」。『大学への数学』の増刊。標準~やや難レベルの良問が集められており、思考力を鍛えるのに最適。 |

| 上級問題精講 | 演習書 | 「問題精講」シリーズの最上級版。解法の背景にある考え方や発想の仕方を重視した解説が秀逸。 |

おすすめルート例:

- 青チャート or Focus Gold → 1対1対応の演習 → やさしい理系数学 or 新数学スタンダード演習 → 過去問

- 青チャート or Focus Gold → 上級問題精講 → ハイレベル理系数学 → 過去問

やさしい理系数学

河合出版の参考書で、その名前とは裏腹に、内容は最難関レベルです。「やさしい」というのは解説の丁寧さを指しており、一つの問題に対して複数の別解が示されているのが最大の特徴です。様々な角度から問題にアプローチする視点を養うことができ、数学的視野を広げたい受験生に最適です。

ハイレベル理系数学

旺文社の「ハイ理」は、東大・京大・東工大・医学部といった最難関レベルを目指す受験生御用達の問題集です。典型的な解法だけでは太刀打ちできない、高度な発想力や論理構築能力を要求する問題が並んでいます。これをスラスラ解けるようになれば、他の受験生に圧倒的な差をつけることができるでしょう。

新数学スタンダード演習

東京出版の「スタ演」は、毎年4月に発売される『大学への数学』の増刊号です。全国の大学入試問題から、思考力を鍛えるのに最適な良問が150問程度セレクトされています。難易度は標準から応用まで幅広く、網羅系を終えた受験生が実戦力を養うのに最適な一冊です。

上級問題精講

旺文社の「上級問題精講」は、問題の解法だけでなく、「なぜその解法を思いつくのか」という思考プロセスに焦点を当てた解説が特徴です。問題解決のための着眼点や戦略を学ぶことができ、初見の問題に対するアプローチ能力を高めたい受験生におすすめです。

過去問演習におすすめの教材

どのレベルの受験生にも必須となるのが過去問演習です。

| 教材名 | 出版社 | 特徴 |

|---|---|---|

| 大学入試シリーズ(赤本) | 教学社 | 最も有名で、ほとんどの大学をカバーしている。まずはこれを手に入れるのが基本。解説の質は大学によってばらつきがある。 |

| 実戦模試演習 | Z会 | 各大学の出題傾向を分析して作られた予想問題集。質の高い問題で実戦力を鍛えられる。 |

| 大学入試完全対策シリーズ(青本) | 駿台文庫 | 主に難関大学を対象としている。データ分析が豊富で、解説が赤本よりも詳しいと評判。 |

これらの教材を使い、志望校の傾向を徹底的に分析し、時間配分や答案作成の練習を繰り返すことが、合格への最後の鍵となります。

【文系・理系別】数学の勉強法と対策の違い

大学受験数学は、文系と理系で出題範囲や求められる能力が大きく異なります。そのため、それぞれに特化した対策を立てることが、効率的な学習と志望校合格への近道となります。ここでは、文系数学と理系数学のそれぞれの特徴と、効果的な対策ポイントを解説します。

文系数学の対策ポイント

文系数学は、主に国公立大学の文系学部や、一部の私立大学の商学部・経済学部などで課されます。理系数学に比べて、取り組みやすいというイメージがありますが、油断は禁物です。

出題範囲と特徴

文系数学の主な出題範囲は「数学I・A」と「数学II・B」です。数学IIIは含まれません。

その特徴は、以下の3点に集約されます。

- 典型問題の出題が多い: 理系数学のような奇抜な発想を要する難問は少なく、教科書や網羅系参考書に載っているような、標準的な典型問題が中心となります。これはつまり、基礎・標準レベルの問題をいかにミスなく、確実に解き切るかが勝負になることを意味します。

- 計算量が比較的少ない: 理系数学の複雑な積分計算などに比べると、計算の負担は軽い傾向にあります。その分、一つの計算ミスが命取りになりやすく、正確性がより一層求められます。

- 特定の分野が頻出する傾向: 大学にもよりますが、「確率」「数列」「微分・積分(面積計算)」「図形と方程式」などが頻出分野となることが多いです。これらの分野で苦手を作らないことが重要です。

対策のポイント

文系数学で高得点を取るための戦略は、「守りを固め、確実に得点を積み重ねる」ことです。

まず、最優先すべきは基礎の徹底です。「基礎問題精講」や「青チャート」の例題レベルを、どの問題でも完璧に解ける状態にすることが大前提となります。特に、数学が苦手な他の文系受験生と差をつけるためには、誰もが解けるであろう基本的な問題を絶対に落とさないことが何よりも重要です。

次に、苦手分野を作らないようにしましょう。出題範囲が限られている分、どの分野から出題されても対応できるように、穴をなくすことが求められます。もし特定の分野(例えば、ベクトルや数列)に苦手意識があるなら、夏休みなどの長期休暇を利用して、講義系の参考書に戻るなどして集中的に克服しておく必要があります。

そして、文系数学は「得点源」になり得るという意識を持つことが大切です。多くの文系受験生は数学を苦手としており、平均点が低くなりがちです。その中で、安定して7割、8割の得点を取ることができれば、他の科目での多少の失敗をカバーできるほどの大きなアドバンテージとなります。そのためには、標準的な問題を素早く正確に解き、少しだけ応用的な問題に挑戦する時間を確保する、といった戦略的な時間配分も練習しておきましょう。過去問研究を通じて、志望校の頻出分野と問題の難易度を把握し、対策に優先順位をつけることも効果的です。

理系数学の対策ポイント

理系数学は、理学部、工学部、農学部、医学部、薬学部など、理系のあらゆる学部で課される、まさに合否を分ける最重要科目です。

出題範囲と特徴

理系数学の出題範囲は「数学I・A」「数学II・B」に加えて、「数学III」が含まれます。

その特徴は以下の通りです。

- 数学IIIの比重が非常に大きい: 大学入試の理系数学において、主役は間違いなく数学IIIです。特に「微分・積分(極限、応用)」と「複素数平面」は、ほぼすべての大学で頻出であり、配点も高く設定されています。数学IIIの出来が、そのまま合否に直結すると言っても過言ではありません。

- 圧倒的な計算量: 数学IIIの微分・積分をはじめとして、理系数学はとにかく計算が複雑で量も多くなります。計算を速く、かつ正確に処理する能力(計算力)がなければ、時間内に問題を解ききることは困難です。

- 高度な思考力・発想力が問われる: 標準的な解法パターンを組み合わせるだけでは解けない、分野横断的な融合問題や、その場で論理を組み立てる高度な思考力、幾何学的な洞察力を要する問題が多く出題されます。

対策のポイント

理系数学で合格点を勝ち取るためには、「数学IIIをいかに早く、深くマスターするか」が最大の鍵となります。

まず、数学IIIの学習をできるだけ早期にスタートさせましょう。理想は高校2年生の終わりから高校3年生の春にかけて、一通りの内容を終わらせることです。数学IIIは学習内容が非常に多いため、受験学年の夏以降に本格的に始めると、演習時間を十分に確保できず、消化不良のまま本番を迎えることになりかねません。

次に、日々のトレーニングによる計算力の強化が不可欠です。複雑な分数関数の積分や、パラメータを含む関数の最大・最小問題など、煩雑な計算から逃げることはできません。「計算革命」のような計算に特化した問題集を活用したり、日々の演習で意識的に途中式を丁寧に書いたりすることで、計算の精度とスピードを地道に向上させていく必要があります。

そして、網羅系参考書で基礎的な解法をマスターした後は、応用・発展問題への対応力を磨くフェーズに入ります。「1対1対応の演習」や「やさしい理系数学」といったハイレベルな問題集に取り組み、初見の問題に対するアプローチ方法を学びましょう。一つの問題に対して様々な角度から検討する「多角的な視点」や、解答の方針を立てる「戦略的思考」を養うことが、難関大学突破には必要です。

最後に、論理的に厳密な答案を作成する「証明・論証力」も重要です。なぜその式変形が同値なのか、なぜその極限値が存在するのか、といったことを、採点者に明確に伝わるように記述する訓練も、過去問演習などを通じて積んでいきましょう。

共通テストと二次試験(個別試験)の対策法

大学受験数学は、大きく「大学入学共通テスト」と各大学が個別に行う「二次試験(個別試験)」の2つに分かれます。この2つは、問題形式、求められる能力、そして対策法が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な対策を講じることが合格への鍵となります。

共通テスト数学の対策

共通テストの数学は、多くの受験生にとって最初の関門です。ここで高得点を取れるかどうかは、国公立大学の出願校決定や、私立大学の共通テスト利用入試の合否に直結します。

スピードを意識して時間内に解く練習

共通テスト数学の最大の特徴は、圧倒的な時間不足です。問題自体の難易度は教科書レベル~標準レベルが中心ですが、問題文が長く、設問数が多いため、非常にタイトな時間制限の中で膨大な情報を処理し、計算をこなす必要があります。

対策

この時間との戦いを制するためには、「スピード」を極限まで高める訓練が不可欠です。

まず、日頃の演習から時間を意識しましょう。共通テストの過去問や予想問題集を解く際は、必ずストップウォッチで時間を計り、大問ごとに目標時間を設定して(例:数学I・Aの大問1つを15分)、その時間内に解ききる練習を繰り返します。

時間を短縮するためには、計算の工夫も欠かせません。展開や因数分解の公式を使いこなすのはもちろん、三角比の値を瞬時に出せるようにしておく、ベクトルの計算を効率化するなど、あらゆる場面で時間短縮の意識を持ちましょう。

さらに、「解く順番」の戦略も重要です。試験が始まったら、まず全問題にざっと目を通し、自分が得意な分野や、比較的早く解けそうな大問から手をつけるのが得策です。時間がかかりそうな難問に序盤でこだわりすぎて、解けるはずの問題に手をつける時間がなくなる、という事態は絶対に避けなければなりません。時には、難しい問題を潔く「捨てる」勇気(戦略的撤退)も必要になります。

共通テスト特有の問題形式に慣れる

共通テストのもう一つの特徴は、その独特な問題形式です。単に公式を当てはめて解く問題は少なく、以下のような形式が多く見られます。

- 日常生活を題材にした長文問題: キャンプでのテントの設営や、スポーツのデータ分析など、具体的なシチュエーションが設定され、長い問題文の中から数学的な課題を読み解く必要があります。

- 会話形式の問題: 太郎さんと花子さんのような登場人物が対話しながら問題を解き進めていく形式です。会話の流れを追いながら、空欄を埋めていく必要があります。

- 誘導に乗って解き進める形式: (1)の結果を(2)で使い、(2)の結果を(3)で使う、といったように、段階的に結論へと導かれます。この誘導にうまく乗れるかどうかが鍵となります。

対策

これらの特殊な形式に対応するためには、過去問や各予備校が出版している共通テスト対策の実践問題集を数多く解き、形式そのものに慣れることが最も効果的です。最初は戸惑うかもしれませんが、何度も解くうちに、問題文のどこに着目すればよいか、どのような思考プロセスが求められているのか、といった「お作法」が見えてきます。

特に、問題文から必要な情報を素早く正確に抜き出す「読解力」と、会話や誘導の流れを理解し、次に来るべき論理を予測する力が重要です。また、マーク式特有のテクニック、例えば「答えの桁数からおおよその値を推測する」「選択肢を代入して確かめる」といったことも、時には有効な時間短縮術となります。

二次試験(個別試験)の対策

二次試験は、大学が独自に作成する問題であり、その大学が受験生に求める数学力を直接問うものです。共通テストとは異なり、深い思考力と論理的な表現力が求められます。

志望校の出題傾向を分析する

二次試験対策の第一歩は、敵を知ること、すなわち志望校の出題傾向を徹底的に分析することから始まります。大学・学部によって、出題される問題の形式、難易度、頻出分野は驚くほど異なります。

対策

最低でも5年分、難関大学を目指すなら10年分の過去問(赤本など)に目を通し、以下のような点を分析・整理しましょう。

- 頻出分野: 毎年必ず出題される分野は何か?(例:〇〇大学では「微分・積分」と「確率」が必出)

- 問題形式: 証明問題が多いか?図示問題は出るか?計算の複雑さはどの程度か?

- 難易度: 全体的な難易度はどのレベルか?標準的な問題が多いのか、難問・奇問が出されるのか?

- 試験時間と問題数: 1問あたりにかけられる時間はどのくらいか?

この分析結果をもとに、自分の学習計画に優先順位をつけるのです。例えば、志望校で「複素数平面」が毎年出題されているにもかかわらず、自分がその分野を苦手としているなら、最優先で克服すべき課題となります。逆に、ほとんど出題されない分野に時間をかけすぎるのは非効率です。この志望校に特化した対策(カスタマイズ)こそが、二次試験突破の鍵を握ります。

採点者に伝わる答案を作成する記述力を高める

二次試験の数学は、答えが合っているだけでは満点をもらえないことが多々あります。答えに至るまでの論理的な過程が、採点者に明確に伝わるように記述されているかが厳しく評価されます。これが「記述力」です。

対策

記述力を高めるためには、日頃から「自分の思考を他者に説明する」という意識で答案を作成する訓練が必要です。

- 論理の飛躍をなくす: なぜその式変形を行ったのか、なぜその定理を使ったのか、といった根拠を言葉で補いましょう。

- 使用した公式や定理を明記する: 「チェバの定理より」「相加・相乗平均の大小関係より」など、根拠を明確に示します。

- 図やグラフを有効活用する: 特に図形問題や関数の問題では、分かりやすい図を描くことで、自分の考えを視覚的に伝え、答案の説得力を高めることができます。

- 場合分けは漏れなく、重複なく: 「i) a > 0 のとき」「ii) a = 0 のとき」「iii) a < 0 のとき」のように、全ての可能性を網羅していることを示します。

そして、記述力を向上させる最も効果的な方法は、書いた答案を第三者に添削してもらうことです。学校の先生や塾・予備校の講師に見てもらい、「この表現では意図が伝わらない」「ここの論理が不十分だ」といった客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づけなかった弱点を修正できます。この地道な作業を繰り返すことで、誰が読んでも納得できる、減点されない美しい答案が書けるようになります。

【時期別】大学受験数学の年間勉強スケジュール

大学受験は長丁場の戦いです。特に、積み重ねが重要な数学においては、計画的な学習スケジュールを立て、時期ごとに適切な目標を設定することが成功の鍵となります。ここでは、一般的な高校生の学習進度を想定した、理想的な年間勉強スケジュールを提案します。

高校1・2年生のうちにやるべきこと

受験はまだ先、と思いがちなこの時期の過ごし方が、実は受験学年での伸びを大きく左右します。この期間は、焦って応用問題に手を出す必要はありません。

最優先事項

この時期の目標は、学校の授業内容を完璧に理解し、定期テストで安定して高得点を取ることです。これが、受験数学の最も重要で強固な土台となります。

具体的な取り組み

- 予習・復習の習慣化: 授業で習う内容を教科書で予習し、授業後はその日のうちに問題集などで復習するサイクルを確立しましょう。分からない点を放置せず、その日のうちに先生に質問に行くなどして解決する癖をつけることが大切です。

- 教科書レベルの徹底: 教科書に載っている例題、練習問題、章末問題を、何も見ずにスラスラ解けるレベルまで反復練習します。教科書ガイドや傍用問題集(4STEP、サクシードなど)をフル活用しましょう。

- 苦手分野を作らない: 定期テストの結果などを通じて、自分の苦手な単元を早期に発見し、克服しておくことが重要です。高1の「二次関数」や「三角比」、高2の「指数・対数関数」「ベクトル」などは、後々の学習に大きく影響するため、特に入念に固めておきましょう。

この時期のゴールは、数学I・A、II・Bの基礎を盤石にすることです。理系志望で余裕がある場合は、高校2年生の冬頃から数学IIIの予習(微分・積分の計算など)を少しずつ始めておくと、高校3年生でのスタートが非常にスムーズになります。

高校3年生の春(4月~夏休み前)

いよいよ受験学年のスタートです。この時期は、本格的な受験勉強の助走期間と位置づけ、基礎力の総点検と完成を目指します。

目標

夏休みが始まる前までに、志望校の入試で必要となる全範囲の基礎学習を一周し終えることです。

具体的な取り組み

- 文系: 数学I・A、II・Bの総復習を本格化させます。「基礎問題精講」や「青チャート」などの網羅系参考書を使い、例題を一通り解き進め、入試で問われる典型的な解法パターンをインプットしていきます。

- 理系: 数学IIIの学習を最優先で進めます。学校の授業と並行、あるいは先取りする形で、微分法、積分法、複素数平面といった重要単元を学習します。同時に、忘れないように数学I・A、II・Bの復習も計画的に行いましょう。

この時期に基礎固めをしっかりと終えられるかどうかが、夏以降の演習の質を決定づけ、合否に直結します。部活動の引退などで忙しい時期ですが、一日最低でも1~2時間は数学の勉強時間を確保するという強い意志が必要です。

高校3年生の夏休み

夏休みは、受験の天王山とよく言われます。まとまった勉強時間を確保できる最後のチャンスであり、この期間をどう過ごすかでライバルと大きく差をつけることができます。

目標

徹底的な基礎固めと、苦手分野の完全克服です。夏休み明けには、標準的な問題であれば迷わず解法が思い浮かぶ状態を目指します。

具体的な取り組み

- 網羅系参考書の反復: 春までに一周した網羅系参考書(青チャートなど)の2周目、3周目に取り組み、知識の定着を図ります。特に、間違えた問題や自信がなかった問題を中心に、完璧に解けるようになるまで繰り返します。

- 苦手単元の集中特訓: これまでの模試の結果などから明らかになった苦手単元を、この夏に潰します。必要であれば、講義系の参考書や中学の範囲にまで遡って復習する勇気を持ちましょう。特定の分野に特化した問題集に取り組むのも効果的です。

- 応用問題への着手: 基礎が固まってきたら、志望校の一つ下のレベルの問題集(例:標準問題精講、1対1対応の演習など)に少しずつ手をつけてみましょう。インプットした知識をアウトプットする練習を開始します。

夏休みの終わりには、「数学の基礎は万全だ」という自信を持てる状態になっていることが理想です。

高校3年生の秋・冬(9月~12月)

夏休みで築いた土台の上に、実戦力を積み上げていく時期です。志望校合格を現実的なものにするための、最も重要な演習期間となります。

目標

志望校レベルの問題に対応できる応用力・実戦力の養成と、共通テスト対策の本格化です。

具体的な取り組み

- 二次試験対策の本格化: 「標準問題精講」や「1対1対応の演習」、難関大志望者は「やさしい理系数学」などの演習書に本格的に取り組み、初見の問題への対応力を磨きます。

- 過去問への着手: 10月頃からは、少しずつ志望校の過去問にも触れ始め、出題傾向や難易度を肌で感じましょう。まだ解けない問題が多くても気にする必要はありません。まずは敵を知ることが目的です。

- 共通テスト対策の開始: 11月頃からは、二次試験対策と並行して、共通テスト対策を本格的にスタートさせます。共通テストの過去問や予想問題集を使い、時間配分の練習や特有の問題形式への対応に慣れていきます。

この時期は、二次試験対策と共通テスト対策のバランスが重要になります。週単位で「二次対策の日」「共通テスト対策の日」と決めるなど、計画的に学習を進めましょう。

受験直前期(1月~本番)

いよいよ最後の追い込み期間です。この時期は、新しいことに手を出すのではなく、これまでの学習の総仕上げと、コンディション調整に重点を置きます。

目標

得点力の最大化と、万全の状態で本番を迎えることです。

具体的な取り組み

- 共通テスト(1月)まで: 学習の中心を共通テスト対策に完全にシフトします。毎日時間を計って問題を解き、時間配分や解く順番の最終戦略を固めます。体調管理に最も気を配り、本番で最高のパフォーマンスを発揮できるように生活リズムを整えましょう。

- 共通テスト後~二次試験(2月)まで: 共通テストの自己採点結果を踏まえ、最終的な出願校を決定したら、二次試験対策に全力を注ぎます。

- 過去問演習に集中: 志望校の過去問を、本番さながらの状況で繰り返し解きます。解けなかった問題は、これまで使ってきた参考書に戻って類題を探し、完璧に復習します。

- 総復習: 新しい問題集には絶対に手を出さず、今まで使い込んできた参考書や問題集、ノートを見直し、知識の最終確認を行います。「これだけやったのだから大丈夫」という自信を育てることが、精神的な支えになります。

この時期は、学力だけでなく精神力も試されます。焦らず、自分を信じて、一日一日を大切に過ごしましょう。

大学受験数学の勉強に関するよくある質問

ここでは、大学受験数学の勉強を進める上で、多くの受験生が抱く疑問や悩みについて、Q&A形式でお答えします。

数学の勉強は何から始めるべきですか?

A. まずは「自分の現在地を正確に把握する」ことから始めてください。

多くの受験生が、いきなり有名な参考書に手を出そうとしますが、それが自分のレベルに合っていなければ効果は半減します。まずは、学校で使っている教科書の例題や章末問題が、何も見ずに解けるかどうかを確認してみましょう。

もし、スラスラ解けるようであれば、「基礎問題精講」のような標準的な問題集からスタートするのが良いでしょう。逆にもし、教科書レベルでつまずく箇所が多い場合は、焦らずにその単元の復習から始めるべきです。場合によっては、中学数学の「図形」や「関数」といった範囲に弱点が隠れていることもあります。

何よりも重要なのは、プライドを捨てて、自分が確実に「わかる」レベルからスタートすることです。急がば回れ、の精神が数学の学習では最も効率的なのです。

数学がどうしても苦手でついていけません。どうすればいいですか?

A. 「わかる」レベルまで勇気を持って戻り、「小さな成功体験」を積み重ねることが重要です。

数学が苦手な人の多くは、過去のどこかの単元でつまずいた経験を引きずっています。その「つまずきの原因」を特定し、そこからやり直すことが、苦手克服の唯一の道です。

具体的な対処法としては、まず「自分がどこから分からなくなったのか」を正直に自己分析します。高校1年の二次関数かもしれませんし、中学の連立方程式かもしれません。原因が特定できたら、その単元を解説している講義系の参考書(「初めから始める数学」など)や、映像授業(スタディサプリなど)を活用しましょう。これらは、なぜそうなるのかを根本から丁寧に解説してくれるため、独学でも理解しやすいです。

そして、完璧を目指さず、まずは例題が一つ解けるようになることを目標にします。一つ解けたら自分を褒め、また次の一問へ。この「小さな成功体験」の積み重ねが、「自分もやればできるんだ」という自信につながり、数学へのアレルギーを少しずつ解消してくれます。決して一人で抱え込まず、学校の先生や友人に「ここが分からない」と素直に質問する勇気も大切です。

問題集や参考書は何周するのが理想ですか?

A. 回数自体にこだわる必要はありません。理想は「その一冊に載っている全ての問題を、何も見ずに自力で完答でき、かつ解法の根拠を他人に説明できる状態」になるまでです。

よく「3周しなさい」「5周しなさい」と言われますが、これはあくまで目安です。重要なのは周回数という「作業」ではなく、習熟度という「結果」です。

具体的なやり方としては、以下のようなステップがおすすめです。

- 1周目: 全ての問題を解き、解けなかった問題、自信がなかった問題に印(×や△)をつける。解けなくても良いので、解説をしっかり読み込み、「理解」することに徹する。

- 2周目: 印をつけた問題だけを解き直す。それでも解けなかった問題は、印を重ねる。知識を「定着」させるフェーズ。

- 3周目以降: まだ印が残っている問題を、全て完璧に解けるようになるまで繰り返す。解けるようになったら印を消していく。

最終的に、その問題集のどのページをランダムに開かれても、即座に解法を説明できるレベルになれば、その一冊は「完璧になった」と言えます。その状態になるまで、必要な回数を繰り返しましょう。

計算ミスをなくすにはどうすればいいですか?

A. 「ケアレスミス」という言葉で片付けず、「実力不足」と捉えて、地道な対策を継続することが不可欠です。

計算ミスは、以下の5つの対策を徹底することで確実に減らせます。

- 途中式を丁寧に書く: 省略せず、自分以外の誰かが見ても分かるくらい丁寧に書く癖をつけましょう。これにより、見直しの際にどこで間違えたかが一目瞭然になります。

- 字を綺麗に、大きく書く: 6と0、xと+、bとqなど、自分で書いた文字を読み間違えるミスは意外と多いです。意識して丁寧に書きましょう。

- 検算の習慣をつける: 時間を計って問題を解く際も、最後の数分は必ず検算の時間として確保しましょう。求めた答えを元の式に代入する、n=1,2のような簡単な場合で試す、といった方法が有効です。

- 自分のミスの傾向を分析する: 「計算ミスノート」を作り、自分がどんなミス(符号ミス、分配法則のミスなど)をしやすいのかを記録・分析します。自分の弱点を客観的に把握することで、意識的に注意を払えるようになります。

- 日々の計算練習: 毎日5分でも良いので、計算ドリルなどで単純な計算練習を続けましょう。計算力は、スポーツにおける基礎体力と同じです。

これらの地道な努力を続けることでしか、計算ミスは根絶できません。

塾や予備校には通うべきですか?

A. 一概には言えません。自分の性格や学習スタイルに合わせて判断することが重要です。

塾や予備校には、メリットとデメリットの両方があります。

メリット:

- プロの講師による質の高い授業を受けられる。

- 学習計画の相談や、分からない問題の質問がしやすい環境がある。

- 周りにライバルがいるため、モチベーションを維持しやすい。

- 大学受験に関する豊富な情報が得られる。

デメリット:

- 費用が高額になる。

- 授業のペースが決まっており、自分の理解度に合わせて進められない場合がある。

- 通塾に時間がかかる。

結論として、以下のように考えると良いでしょう。

- 塾・予備校がおすすめな人:

- 自分で学習計画を立てるのが苦手な人。

- 分からないことをすぐに質問したい人。

- 一人では勉強のモチベーションが続かない人。

- 独学でも可能な人:

- 自律的に学習計画を立て、実行できる人。

- 質の高い参考書や映像授業を使いこなせる人。

- 分からないことがあっても、学校の先生などに質問できる環境がある人。

最近は良質な参考書や映像授業が充実しているため、独学で難関大学に合格することも十分に可能です。自分の特性をよく見極め、最適な学習環境を選択しましょう。