大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。志望校合格という目標を達成するためには、日々の学習の質をいかに高めるかが重要となります。そして、その学習の質を大きく左右するのが「参考書」の存在です。自分に合った参考書を適切なタイミングで、正しい方法で使いこなすことができれば、合格への道は大きく拓けるでしょう。

しかし、書店やインターネットには無数の参考書が溢れており、「どれを選べば良いのか分からない」「評判が良いものを買ったけれど、自分には合わなかった」といった悩みを抱える受験生は少なくありません。誤った参考書選びは、学習効率の低下やモチベーションの喪失に繋がりかねない、非常に重要な問題です。

この記事では、大学受験という長い戦いを乗り切るための「最強の武器」となる参考書について、網羅的に解説します。失敗しない選び方の基本から、やってはいけない注意点、科目別のおすすめ参考書リスト、そして購入した参考書の効果を最大化する使い方まで、受験生が知りたい情報を余すところなく盛り込みました。

この記事を読めば、膨大な参考書の中から自分に最適な一冊を見つけ出し、それを最大限に活用して志望校合格に近づくための具体的な方法が分かります。 参考書選びに迷っている方、今の勉強法に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

大学受験で失敗しない参考書の選び方

大学受験の成否を分ける参考書選びですが、やみくもに選んではいけません。自分にとって最適な一冊を見つけるためには、明確な基準を持つことが不可欠です。ここでは、参考書選びで絶対に押さえておくべき4つの重要なポイントを詳しく解説します。これらの基準を念頭に置いて選ぶことで、学習効果を最大化し、合格の可能性を高めることができます。

自分の学力レベルに合っているか

参考書選びで最も重要かつ基本的なポイントは、現在の自分の学力レベルに合っているかどうかです。多くの受験生が陥りがちなのが、志望校のレベルの高さに焦り、自分の実力とかけ離れた難易度の高い参考書に手を出してしまうことです。これは、学習において最も非効率な選択と言っても過言ではありません。

例えば、教科書に載っている基本的な問題もスラスラ解けない状態で、難関大学向けの応用問題ばかりを集めた参考書を始めても、解説を読んでも理解できず、一問も解き進められないでしょう。これは貴重な勉強時間を無駄にするだけでなく、「自分には才能がないのかもしれない」といった自己否定に繋がり、学習意欲そのものを削いでしまう危険性があります。

まずは、模試の成績や定期テストの結果、学校で使っている教科書や問題集がどの程度理解できているかを客観的に把握し、自分の現在地を正確に知ることが第一歩です。その上で、「少し頑張れば理解できる」と感じるレベルの参考書を選ぶのが鉄則です。

参考書のレベルは、大きく分けて以下の3つに分類できます。

- 入門・基礎レベル: 教科書の内容がまだ十分に定着していない、あるいは特定の科目が非常に苦手な受験生向け。中学レベルの復習から始められるものや、講義形式で丁寧に解説してくれるものが中心です。まずはこのレベルを完璧にこなし、土台を固めることが最優先です。

- 標準・共通テストレベル: 教科書の章末問題レベルは解けるが、入試問題になると歯が立たないという受験生向け。大学入試で頻出の標準的な問題を網羅的に扱い、基礎から応用への橋渡しをする役割を担います。多くの受験生が中心的に取り組むべきレベルと言えるでしょう。

- 応用・難関大レベル: 標準的な問題は一通り解けるようになり、さらに高得点を目指す、あるいは難関大学の個別試験に対応したい受験生向け。思考力や応用力を問う難易度の高い問題が収録されています。基礎と標準レベルが固まっていないうちに取り組むのは無謀です。

自分のレベルが分からない場合は、書店で実際に参考書を手に取り、いくつかの問題を眺めてみましょう。「問題の半分くらいは解けそうだが、残りの半分は解説を読まないと分からない」という程度のものが、現在のあなたにとって最適なレベルである可能性が高いです。背伸びした参考書選びは百害あって一利なし。 まずは自分の足元をしっかりと固める一冊を選びましょう。

解説が詳しく分かりやすいか

自学自習を基本とする大学受験勉強において、参考書の解説は、あなたの「家庭教師」とも言える重要な存在です。いくら良問が揃っていても、その解説が不親切であれば、学習効果は半減してしまいます。特に、分からない問題に直面したとき、その解説を読んで「なるほど、そういうことか!」と自力で納得できるかどうかが、学力向上のカギを握ります。

では、「詳しく分かりやすい解説」とは具体的にどのようなものでしょうか。以下の点をチェックしてみましょう。

- 解答だけでなく、プロセスが丁寧に書かれているか: 数学であれば、途中式が省略されずに書かれているか。英語の長文であれば、なぜその選択肢が正解で、他の選択肢がなぜ間違いなのか、根拠が明確に示されているか。国語であれば、解答に至るまでの思考プロセスが言語化されているか。結果だけでなく、「なぜそうなるのか」という過程を重視している解説が理想的です。

- 図やイラストが効果的に使われているか: 物理の力学や化学の構造式、地理の地形図など、文章だけでは理解しにくい概念は、図やイラスト、グラフを多用して視覚的に説明されている方が圧倒的に理解しやすくなります。レイアウトに工夫があり、視覚的な補助がある参考書は、記憶の定着にも役立ちます。

- 複数の解法や別解が紹介されているか: 特に数学や物理において、一つの問題に対して複数のアプローチが紹介されている参考書は非常に価値があります。様々な角度から問題を捉えることで、思考の幅が広がり、応用力が身につきます。

- 専門用語が噛み砕いて説明されているか: 受験勉強では多くの専門用語が登場します。それらをただ並べるだけでなく、初学者にも分かるように平易な言葉で言い換えたり、具体的な例を挙げて説明したりしてくれる参考書は、非常に親切であると言えます。

これらの点は、インターネットの口コミだけではなかなか判断できません。必ず書店に足を運び、実際にページを開いて、自分が苦手な分野の解説を読んでみてください。スラスラと頭に入ってくる、読んでいてストレスを感じないと感じるものが、あなたにとって「分かりやすい」参考書です。解説との相性は学習の継続性を左右する重要な要素なので、時間をかけてじっくりと吟味しましょう。

志望校の出題傾向に対応しているか

基礎固めがある程度進み、標準レベルの学力が身についてきたら、次に意識すべきは「志望校の出題傾向」です。大学入試は、大学・学部によって問題の形式、難易度、頻出分野が大きく異なります。志望校の傾向を無視して学習を進めるのは、ゴールの場所を知らずにマラソンを走るようなもので、非常に非効率です。

例えば、

- 自由英作文が毎年出題される大学

- マークシート方式のみの大学と、記述・論述問題が中心の大学

- 数学で証明問題が多く出題される大学

- 日本史で特定の時代(近現代史など)やテーマ(文化史、経済史など)が頻出の大学

など、特徴は様々です。これらの傾向を把握し、それに特化した対策を行うことが、合格への最短ルートとなります。

志望校の出題傾向を分析するためには、まずは「赤本」と呼ばれる過去問を徹底的に研究することが不可欠です。最低でも5年分、できれば10年分ほどの過去問に目を通し、どのような形式の問題が、どのくらいの分量で、どの分野から出題されているのかを把握しましょう。

その上で、以下のように参考書を選んでいきます。

- 共通テスト対策: 共通テストは、独特の形式(資料の読み取り、思考力を問う問題など)に慣れる必要があります。そのため、センター試験の過去問だけでなく、共通テストに特化した予想問題集や対策参考書に取り組むことが有効です。

- 個別試験(二次試験)対策: 過去問分析で見えてきた傾向に合わせて、特定の分野を強化するための参考書を追加します。例えば、英作文が苦手なら英作文に特化した参考書、数学の整数問題が頻出なら整数問題の演習書、といった具合です。難関大学であれば、その大学の入試問題を研究し尽くして作られた、いわゆる「〇〇大対策」といったタイトルの参考書も有効な選択肢となります。

最終的には、過去問演習で見つかった自分の弱点と、志望校の出題傾向を照らし合わせ、そのギャップを埋めるための参考書を選ぶという視点が重要になります。志望校対策は、受験勉強の総仕上げです。戦略的に参考書を選び、効率よく対策を進めていきましょう。

最後までやりきれるデザインや分量か

意外と見落とされがちですが、参考書の「デザイン」や「分量」も、学習の継続性を左右する重要な要素です。受験勉強は長期間にわたる精神的な戦いでもあります。毎日向き合う参考書が、自分にとって好ましいデザインであることは、モチベーションを維持する上で決して無視できません。

- デザイン・レイアウト: 文字の大きさやフォント、行間、余白の量、色使い(2色刷りかカラーか)、イラストやキャラクターの有無など、参考書の「見た目」は様々です。文字がぎっしり詰まったものが好きな人もいれば、余白が多く、図やイラストが豊富な方が分かりやすいと感じる人もいます。どちらが良い悪いではなく、自分が「やる気が出る」「見やすい」と感じるデザインを選ぶことが大切です。

- 分量・厚さ: 分厚く、情報量が網羅されている参考書は安心感がありますが、そのボリュームに圧倒されてしまい、「これを全部終わらせられるだろうか…」と始める前から挫折してしまう人も少なくありません。特に基礎固めの段階では、比較的薄めで、1周するのにそれほど時間がかからないものから始めると、「1冊やりきった」という達成感を得やすく、次の学習への意欲に繋がります。最近では、持ち運びや学習計画の立てやすさを考慮して、分冊できるタイプの参考書も増えています。

参考書は、一度買ったら最後まで使い通すのが基本です。途中で投げ出してしまうことほど、お金と時間の無駄はありません。「この参考書となら、1年間付き合っていける」と心から思えるかどうか、という視点で選んでみてください。分厚い参考書を選ぶ場合は、「夏休みまでにⅠAの範囲を終わらせる」のように、期間を区切って計画を立てることで、心理的な負担を軽減できます。

結局のところ、最高の参考書とは「ランキング1位の参考書」ではなく、「今の自分が、最後までやりきれる参考書」です。ここで紹介した4つの選び方を参考に、ぜひあなただけの「最高の相棒」を見つけ出してください。

参考書選びでやってはいけない3つの注意点

自分に合った参考書を選ぶ基準が分かった一方で、多くの受験生が陥りがちな「失敗パターン」も存在します。良かれと思って取った行動が、かえって学習の妨げになってしまうことも少なくありません。ここでは、参考書選びで絶対に避けるべき3つの注意点を解説します。これらの罠にハマらないよう、常に意識しておきましょう。

① 口コミや評判だけで判断する

インターネットやSNSが普及した現代では、少し検索すれば「おすすめ参考書ランキング」や「〇〇大学合格者が使った神参考書」といった情報が簡単に見つかります。これらの口コミや評判は、参考書選びの一つの参考情報として非常に有用です。しかし、口コミや評判を鵜呑みにして、それだけで購入を決めてしまうのは非常に危険です。

なぜなら、前述の通り、参考書には「合う・合わない」が必ず存在するからです。ある人にとって「神参考書」だったとしても、それがあなたにとっても同じであるとは限りません。その口コミを書いた人とあなたとでは、現在の学力レベル、志望校、学習スタイル、さらには性格や好みまで、あらゆる点が異なります。

例えば、非常に優秀な友人が絶賛していた難解な参考書を、基礎がおろそかな状態で使っても、効果は期待できません。逆に、「解説が詳しすぎて冗長だ」という低評価のレビューがある参考書が、初学者のあなたにとっては「これ以上ないほど丁寧で分かりやすい」と感じる可能性もあります。

口コミを参考にする際は、「誰が」「どのような状況で」その評価をしているのかを冷静に分析する視点が重要です。自分と学力レベルや志望校が近い人の意見を参考にしたり、高評価と低評価の両方の意見に目を通したりすることで、その参考書の客観的な特徴が見えてきます。

最終的には、必ず自分の目で中身を確認することが不可欠です。「大学受験で失敗しない参考書の選び方」で解説した4つの基準(レベル、解説、傾向、デザイン)に基づき、あなた自身の判断基準で「これだ!」と思えるものを選ぶこと。口コミはあくまで、その判断を下すための補助的な材料と捉えましょう。他人の評価に振り回されず、自分自身の感覚を信じることが、後悔しない参考書選びの第一歩です。

② 一度にたくさんの参考書を買いすぎる

受験への不安や焦りから、「あれもこれもやらなければ」という気持ちになり、一度にたくさんの参考書を買い込んでしまう受験生がいます。英語なら単語帳、熟語帳、文法書、解釈本、長文問題集をそれぞれ複数冊ずつ、数学も網羅系、演習系、難問系と揃え、本棚が参考書で埋め尽くされている状態です。

一見、熱心に勉強しているように見えますが、これは最も避けるべき行動の一つです。なぜなら、ほとんどの場合、購入した参考書のどれもが中途半端に終わってしまうからです。

たくさんの参考書に手を出すことには、以下のようなデメリットがあります。

- 知識が定着しない: 一つの参考書を何度も繰り返すことで知識は定着しますが、あちこちに手を出す「浮気」をしていては、どの内容も浅い理解のまま終わってしまいます。これを「参考書コレクター」と呼びます。

- 学習計画が破綻する: 限られた受験勉強の時間の中で、購入した全ての参考書をやり切る計画を立てるのは非現実的です。結局、計画倒れに終わり、「何も達成できなかった」という無力感に苛まれることになります。

- 精神的なプレッシャーになる: やるべきことが多すぎると、逆に何から手をつけて良いか分からなくなり、勉強を始めること自体が億劫になってしまいます。積まれた参考書の山が、無言のプレッシャーとなってのしかかってくるのです。

参考書学習の基本原則は「一冊を完璧に」です。まずは各科目、各分野で「これ」と決めた一冊を徹底的にやり込み、その内容を完全に自分のものにすることを目指しましょう。「完璧にする」とは、その参考書のどの問題を出されても、解法を説明しながらスラスラと解ける状態を指します。

その一冊が完璧になったと確信できてから、初めて次のレベルの参考書に進む、あるいは別の分野の参考書に着手するのが、最も確実で効率的な学習法です。不安な気持ちは分かりますが、たくさんの武器を持つことより、一つの武器を使いこなすことの方が、実戦では遥かに強力なのです。焦らず、一歩一歩、着実に進めていきましょう。

③ 中身を確認せずネットで購入する

Amazonや楽天などのオンラインストアは、手軽に参考書を購入でき、時には書店より安く手に入ることもあるため非常に便利です。しかし、この手軽さが落とし穴になることもあります。それは、参考書の中身を自分の目で直接確認せずに購入してしまうことです。

前述の通り、参考書の解説の分かりやすさやデザインの好みは、人によって大きく異なります。表紙のデザインやタイトル、口コミの評価だけを見て「良さそう」と判断し、クリック一つで購入してしまうと、「届いてみたら思っていたのと違った」という事態に陥りがちです。

具体的には、

- 「解説が詳しいと評判だったのに、自分にとっては言葉足らずで理解できなかった」

- 「レイアウトがごちゃごちゃしていて、読む気が起きない」

- 「問題のレベルが、今の自分には簡単すぎた/難しすぎた」

といったミスマッチが起こり得ます。参考書は決して安い買い物ではありませんし、何より、その参考書に取り組む「時間」という貴重なリソースを無駄にしてしまうリスクがあります。

このような失敗を避けるためには、たとえ最終的にネットで購入するとしても、必ず一度は大型書店などに足を運び、実物を手に取って中身を吟味することを強く推奨します。

書店で確認すべきポイントは、これまで述べてきた選び方の基準そのものです。

- レベル: パラパラとめくって、問題の難易度が自分に合っているか確認する。

- 解説: 自分が苦手な単元の解説を実際に読んでみて、理解できるか試す。

- デザイン: 全体のレイアウトや文字の大きさ、色使いが自分好みか確かめる。

- 分量: 厚さや重さを体感し、最後までやりきれそうかイメージする。

このひと手間をかけるだけで、購入後のミスマッチを劇的に減らすことができます。もし、どうしても書店に行く時間がない、あるいは近所に大きな書店がない場合は、出版社のウェブサイトで提供されている「試し読み」の機能を活用するのも一つの手です。

ネット通販はあくまで「購入手段」であり、「選択手段」ではないと心得ましょう。あなたの大切な時間とお金を無駄にしないために、購入前の「現物確認」を徹底してください。

参考書はいつ買うのがベスト?購入時期の目安

「いつ、どの参考書を買うべきか」というタイミングの問題も、多くの受験生が悩むポイントです。学習の進捗状況や時期によって、取り組むべき課題は変化します。ここでは、学年や時期に応じた参考書選びの目安を解説します。適切なタイミングで適切な参考書を投入することが、効率的な学力アップに繋がります。

高1~高2:基礎固めの時期

高校1年生、2年生の時期は、本格的な受験勉強の土台を作るための「基礎固め」が最重要課題です。この時期に、焦って難易度の高い入試対策用の参考書に手を出す必要は全くありません。むしろ、学校の授業内容を完璧に理解し、定着させることが、結果的に受験勉強を有利に進めることに繋がります。

この時期におすすめなのは、以下のようなタイプの参考書です。

- 教科書傍用問題集: 学校で配布される、教科書に準拠した問題集(『4STEP』『サクシード』など)は、授業内容の定着に最適です。まずはこれを完璧に解きこなせるようにしましょう。これが全ての基本となります。

- 講義形式の入門書: 特定の科目に苦手意識がある場合や、授業でつまずいてしまった分野がある場合は、講義形式で語りかけるように解説してくれる入門書が役立ちます。例えば、「宇宙一わかりやすい高校化学」シリーズのように、イラストや図を多用し、初学者でも理解しやすいように工夫されているものがおすすめです。「分からない」を放置せず、この段階で一つひとつ潰しておくことが非常に重要です。

- 中学内容の復習本: 特に英語や数学でつまずいている場合、その原因が中学範囲の知識不足にあるケースは少なくありません。プライドは捨てて、中学レベルのドリルや参考書に立ち返る勇気を持ちましょう。急がば回れ。盤石な土台があれば、その後の伸びが全く違ってきます。

- 英単語帳・古文単語帳: 英単語や古文単語といった暗記科目は、早期からコツコツと進めておくと、高3になってから大きなアドバンテージになります。この時期は、毎日少しずつでも良いので、基本的な単語帳を1冊決めて繰り返し学習する習慣をつけましょう。

高1・高2の段階では、背伸びをせず、自分の足元を固めることに集中する。この意識が、高3での飛躍的な学力向上に繋がるのです。

高3の春~夏:本格的な受験対策の開始時期

高校3年生の春から夏にかけては、いよいよ本格的な受験勉強をスタートさせ、入試範囲の全体像を掴む時期です。部活動を引退する生徒も増え、学習時間を確保しやすくなるこの期間の過ごし方が、合否を大きく左右します。

この時期に購入・使用する参考書は、「網羅系」と呼ばれる、入試に必要な知識や解法が体系的にまとめられたものが中心となります。

- 網羅系参考書: 数学の『チャート式』や『Focus Gold』、英文法の『Next Stage』や『Evergreen』などがこれにあたります。これらの参考書は、大学入試で問われるほぼ全てのパターンを網羅しており、いわば「辞書」のような役割を果たします。まずはこれらの参考書を計画的に進め、夏休みが終わるまでに少なくとも1周、できれば2周することを目標にしましょう。これにより、入試全範囲の基礎から標準レベルの知識と思考法をインプットできます。

- 標準レベルの問題集: 網羅系参考書でインプットした知識を、実際の問題で使えるようにアウトプットするための問題集も並行して進めると効果的です。各科目で「標準問題精講」シリーズや「重要問題集」など、入試の標準レベルの問題を集めたものに取り組み、実戦力を養い始めましょう。

この時期の目標は、「入試に出る可能性のある分野で、全く手をつけていない範囲をなくす」ことです。夏休みというまとまった時間を最大限に活用し、全ての範囲の基礎・標準レベルを固めるための参考書を計画的に進めていくことが求められます。ここで土台を完成させられるかどうかが、秋以降の演習の質を決定づけます。

高3の秋以降:志望校対策と弱点克服の時期

高校3年生の秋以降は、受験勉強の総仕上げの時期です。夏までに培った基礎・標準レベルの学力をもとに、志望校のレベルに合わせた実戦的な演習と、自分の弱点の克服に集中します。この時期にやみくもに新しい参考書に手を出すのは得策ではありません。基本的には、これまで使ってきた網羅系参考書や問題集を繰り返し復習しつつ、必要に応じて目的を特化した参考書を追加していく形になります。

この時期に中心となるのは、以下の3つです。

- 過去問(赤本): 最も重要な教材です。志望校の過去問を実際に時間を計って解き、出題傾向を肌で感じるとともに、自分の実力との差を明確にします。過去問演習を通じて、「時間配分」「問題の取捨選択」「頻出分野」「特徴的な設問形式」などを徹底的に分析します。

- 志望校レベルの問題集・分野別問題集: 過去問演習で見つかった課題を克服するために、参考書を追加します。例えば、「〇〇大学の英語」といった特定の大学に特化した対策本や、苦手な分野(例:数学の確率、化学の有機化学など)を集中して演習できる分野別の問題集が有効です。過去問を「診断」と捉え、参考書を「処方箋」として活用するイメージです。

- 共通テスト対策問題集: 共通テストを受験する場合は、11月頃から本格的に対策を始めるのが一般的です。共通テストは独特の形式を持つため、専用の予想問題パック(Z会の『共通テスト実践模試』や河合塾の『共通テスト総合問題集』など)を複数回分解き、時間配分や形式に慣れておくことが高得点のカギとなります。

この時期は、新しい知識をインプットするよりも、「今まで蓄積してきた知識を、いかにして志望校の入試で得点に結びつけるか」というアウトプットの訓練が中心となります。これまで使い込んできた参考書を完璧に仕上げること、そして過去問演習との往復学習を徹底することが、合格を確実なものにするための王道です。

【科目別】大学受験におすすめの参考書50選

ここでは、大学受験で定番とされる人気の参考書を、科目別・分野別に50冊厳選して紹介します。あくまで一例であり、前述の選び方のポイントを踏まえ、自分に合ったものを選ぶ際の参考にしてください。レベルは「基礎」「標準」「応用」の3段階で示しています。

【英語】おすすめ参考書

英語は文系・理系問わず、多くの大学で重要視される科目です。「単語」「熟語」「文法」「解釈」「長文」の5つの分野をバランスよく学習することが大切です。

英単語

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| システム英単語 | 基礎~応用 | 最頻出の意味を一つ覚える「ミニマルフレーズ」方式。実用性が高く、多くの受験生に支持されている定番。 |

| 英単語ターゲット1900 | 基礎~応用 | 「一語一義」の原則で覚えやすい。頻出度順の構成で効率的に学習可能。無料の公式アプリも便利。 |

| 速読英単語 必修編 | 標準 | 長文の中で単語を覚えるスタイル。単語力と同時に速読力も鍛えられる。CD活用でリスニング対策にも。 |

| 鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁 | 応用 | 語源やイラストを用いて、単語のネットワークを構築しながら覚える。情報量は多いが、記憶に残りやすい。難関大志望者向け。 |

英熟語

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 速読英熟語 | 標準 | 『速読英単語』の熟語版。英文を読みながら熟語を覚える。構文解説も充実しており、英文解釈の力もつく。 |

| 解体英熟語 | 標準~応用 | 熟語を「動詞・前置詞・イディオム」の核となるイメージで分解し、根本から理解する。丸暗記が苦手な人におすすめ。 |

英文法

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】 | 基礎 | 中学レベルから高校基礎までを網羅した講義形式の参考書。英語が苦手な受験生の最初の一冊に最適。 |

| Next Stage 英文法・語法問題 | 標準 | 左ページに問題、右ページに解説という見開き構成。入試頻出の文法・語法問題を網羅した定番の問題集。 |

| Vintage 英文法・語法 | 標準 | 『Next Stage』と並ぶ定番の網羅系問題集。解説がやや詳しいのが特徴。好みに合わせて選ぶと良い。 |

| 英文法ポラリス | 標準~応用 | レベル別(1:標準, 2:応用, 3:発展)に分かれている。最新の入試傾向を反映した良問が揃う。解説が丁寧。 |

英文解釈

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 入門英文解釈の技術70 | 基礎~標準 | SVOCの振り方など、英文の構造を把握するための基礎技術を学べる。長文読解の土台作りに必須の一冊。 |

| ポレポレ英文読解プロセス50 | 応用 | 複雑な構造の英文を、どのように思考して読み解いていくかのプロセスを解説。難関大志望者向けのバイブル的存在。 |

英語長文

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| やっておきたい英語長文 | 標準~応用 | レベル別(300, 500, 700, 1000)に分かれており、段階的にステップアップできる。質の高い長文問題が揃う。 |

| 英語長文ハイパートレーニング | 標準 | 全ての文にSVOCが振られており、精読の練習に最適。音読用の白文も付属し、総合的な英語力を鍛えられる。 |

| The Rules 英語長文問題集 | 標準~応用 | 長文を「ルール」に基づいて論理的に解く方法を学べる。設問へのアプローチ法が明確になり、得点力が上がる。 |

【数学】おすすめ参考書

数学は積み重ねの科目です。自分のレベルに合った参考書で、解法を「理解」し、繰り返し「定着」させることが重要です。

数学ⅠA・ⅡB

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 初めから始める数学 | 基礎 | 講義形式で非常に丁寧に解説。数学が苦手な人が、教科書レベルを理解するために最適。 |

| 基礎問題精講 | 基礎~標準 | 『チャート式』などよりも問題数を絞り、入試の「必修問題」だけを厳選。短期間で基礎を固めたい人向け。 |

| チャート式基礎からの数学(黄チャート) | 標準 | 教科書の例題レベルから入試の基本問題までを網羅。多くの高校で採用されている定番の網羅系参考書。 |

| Focus Gold | 標準~応用 | 『チャート式』と同様の網羅系だが、応用問題や発展的なコラムが充実。上位校を目指す生徒に人気。 |

| 標準問題精講 | 応用 | 『基礎問題精講』の上位版。入試標準~応用レベルの良問を厳選。解ければかなりの実力がつく。 |

数学ⅢC

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 初めから始める数学Ⅲ | 基礎 | 数Ⅲを初めて学ぶ人や、苦手な人向けの講義形式参考書。 Part1, 2に分かれている。 |

| 基礎問題精講 数学Ⅲ | 基礎~標準 | 数ⅠAⅡBと同様、数Ⅲの必須テーマを厳選した問題集。効率よく基礎を固められる。 |

| チャート式基礎からの数学Ⅲ(黄チャート) | 標準 | 数Ⅲの全範囲を網羅。理系学部の入試で必須となる基本事項を固めるのに最適。 |

| 標準問題精講 数学Ⅲ | 応用 | 難関大入試で頻出のテーマを扱う。解法を深く理解する必要があり、思考力を鍛えられる。 |

【国語】おすすめ参考書

現代文は論理的読解力、古文は文法と単語、漢文は句法が学習の核となります。

現代文

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 田村のやさしく語る現代文 | 基礎 | 現代文の読み方・解き方の「基本ルール」を対話形式で学べる。現代文の勉強法が分からない人向け。 |

| 入試現代文へのアクセス 基本編 | 基礎~標準 | 丁寧な解説と、本文の論理構造を図解した「本文解釈」が秀逸。自学自習で読解力を伸ばせる。 |

| 現代文読解力の開発講座 | 応用 | 難解な文章を「要約」する訓練を通じて、筆者の主張を的確に掴む力を養う。記述力・論述力アップに繋がる。 |

古文

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 読んで見て覚える重要古文単語315 | 基礎~応用 | 全ての単語にイラストが付いており、イメージで覚えられる。古文常識も学べる定番の単語帳。 |

| ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル | 基礎 | 書き込み式で、古典文法の基本(用言の活用、助動詞など)を体系的に学習できる。初学者に最適。 |

| 古文上達 基礎編 読解と演習45 | 標準 | 文法知識をいかに読解に活かすかを学べる。文法解説と問題演習のバランスが良い。 |

漢文

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 漢文早覚え速答法 | 基礎~応用 | 受験漢文に必要な句法や重要単語を、ユニークな覚え方とともに凝縮。短期間で高得点を狙える名著。 |

| ステップアップノート10 漢文句形ドリルと演習 | 基礎 | 漢文の基本となる句形を、ドリル形式で繰り返し練習できる。漢文の土台作りに。 |

| マーク式基礎問題集 漢文 | 標準 | 共通テスト形式の問題が中心。句法の知識を、実際の読解でどう使うかを実践的に学べる。 |

【理科】おすすめ参考書

物理は現象の理解、化学は理論・無機・有機のバランス、生物は知識の暗記と考察力が問われます。

物理

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 宇宙一わかりやすい高校物理 | 基礎 | イラストや図を多用し、物理現象を直感的に理解できるよう工夫されている。物理が苦手な人向け。 |

| 物理のエッセンス | 標準 | 入試物理の基本となる考え方や解法パターンを網羅。多くの受験生が使う定番書。 |

| 良問の風 物理 | 標準~応用 | 『エッセンス』で学んだ知識をアウトプットするための問題集。入試標準レベルの良問が揃う。 |

化学

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 宇宙一わかりやすい高校化学 | 基礎 | 物理と同様、初学者向けに丁寧に解説された講義系参考書。理論・無機・有機の3分冊。 |

| 化学の新研究 | 標準~応用 | 大学生や研究者も使うほどの圧倒的な情報量を誇る。辞書として使い、疑問点を解消するのに最適。 |

| 化学重要問題集 | 標準~応用 | 全国の進学校で広く採用されている問題集。A問題(必修)とB問題(応用)で構成され、段階的に実力を高められる。 |

生物

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 大森徹の最強講義117講 生物 | 基礎~応用 | 講義形式で、生物の全範囲を網羅的に解説。情報量は多いが、非常に分かりやすい。 |

| 生物の必修整理ノート | 基礎 | 空欄補充形式で、教科書の重要事項を整理しながら覚えられる。知識のインプットに最適。 |

| 大森徹の最強問題集159問 生物 | 標準~応用 | 『最強講義』と対応した問題集。考察問題も多く含まれ、難関大対策にも対応できる。 |

【地歴・公民】おすすめ参考書

暗記が中心と思われがちですが、歴史の「流れ」の理解や、用語の正確な意味の把握が重要です。

日本史

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 | 基礎 | 語り口調の講義形式で、歴史の大きな流れを掴むのに最適。通史の学習の第一歩に。 |

| 日本史B一問一答【完全版】 | 基礎~応用 | 圧倒的な網羅性を誇る一問一答。知識の確認や、細かい用語の暗記に威力を発揮する。 |

| 実力をつける日本史100題 | 応用 | 早慶や難関国公立レベルの記述・論述問題に対応するためのハイレベルな問題集。 |

世界史

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 神余のパノラマ世界史 | 基礎 | 地図を多用し、各地域の歴史を横のつながり(同時代史)を意識しながら学べる。流れの理解に最適。 |

| 世界史B一問一答【完全版】 | 基礎~応用 | 日本史と同様、用語暗記の決定版。星の数で頻出度が示されており、効率的な学習が可能。 |

| HISTORIA[ヒストリア]世界史精選問題集 | 標準~応用 | 共通テストから国公立二次・私大まで幅広く対応できる問題集。思考力を問う良問が多い。 |

地理

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 村瀬のゼロからわかる地理B | 基礎 | 系統地理・地誌ともに、豊富な図や写真で解説。地理の「なぜそうなるのか」が理解できる講義本。 |

| 大学入学共通テスト 地理Bの点数が面白いほどとれる本 | 標準 | 共通テストで問われる思考力を鍛えることに特化。資料の読み取り方などを学べる。 |

政治・経済

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 蔭山の共通テスト政治・経済 | 基礎~標準 | 講義形式で、複雑な政治経済の仕組みを分かりやすく解説。共通テスト対策の定番。 |

| 政治・経済 標準問題精講 | 応用 | 私大上位校や国公立二次で問われるハイレベルな知識や思考力を養うための問題集。 |

倫理、現代社会

| 参考書名 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 蔭山の共通テスト倫理 | 基礎~標準 | 思想家の人物像や背景に触れながら、難解な哲学・思想をストーリーとして理解できる。 |

| 共通テスト 現代社会 集中講義 | 基礎~標準 | 現代社会の幅広い範囲を、図や表を多用してコンパクトにまとめている。短期集中での学習に最適。 |

| 現代社会用語集 | 基礎~応用 | 辞書として活用。分からない用語が出てきた際にすぐに調べ、正確な意味を理解する習慣をつける。 |

| 倫理用語集 | 基礎~応用 | 思想家や専門用語を網羅。知識の確認や、より深い理解のために手元に置いておきたい一冊。 |

買った参考書の効果を最大化する5つの使い方

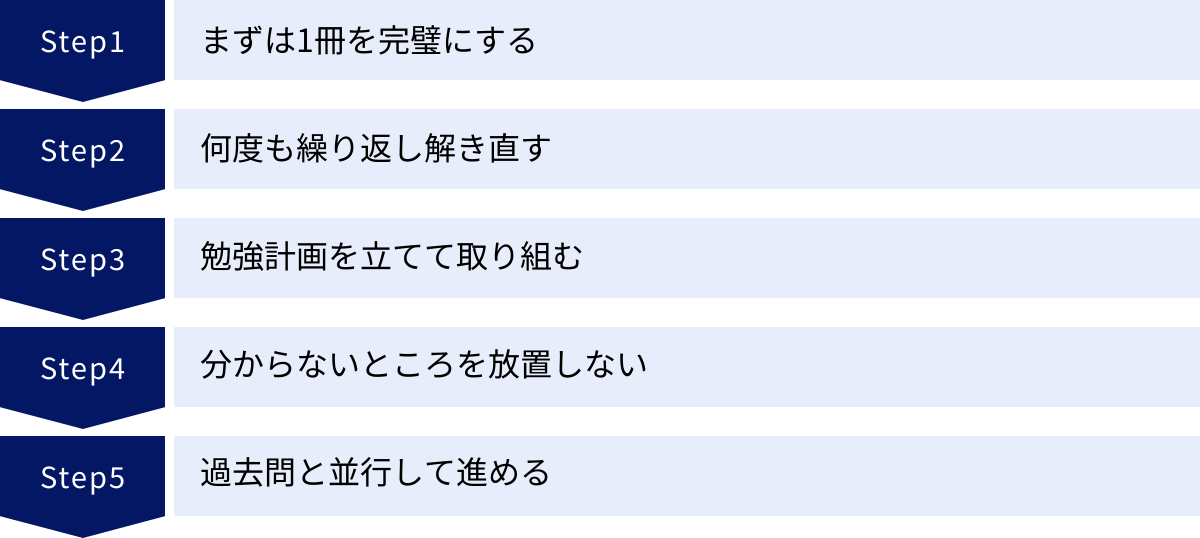

自分にぴったりの参考書を見つけることは、ゴールではなくスタートです。その参考書をいかに使いこなし、内容を自分の血肉とするかが、学力向上の本質です。ここでは、購入した参考書の価値を何倍にも高めるための、効果的な使い方を5つ紹介します。

① まずは1冊を完璧にする

参考書選びの注意点でも触れましたが、学習効果を最大化するための最も重要な原則は「1冊を完璧にする」ことです。多くの参考書に手を出す「浮気」は、知識が断片的になり、どれも中途半端な理解で終わってしまう最悪の学習法です。

では、「完璧にする」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。それは、「その参考書に載っている問題なら、どれでも自力で解けるし、なぜその答えになるのかを他人に説明できる状態」です。ただ答えを暗記するのではなく、解答に至るまでの論理的なプロセスを完全に理解し、再現できるレベルを目指しましょう。

この状態に達することで、その分野における知識の「幹」がしっかりと出来上がります。太い幹があれば、そこから枝葉となる応用的な知識を広げていくのは容易です。しかし、幹が細くぐらついている状態で枝葉を増やそうとしても、すぐに折れてしまいます。

例えば、数学の網羅系参考書(チャート式など)を1冊完璧にすれば、大学入試で出題されるほとんどの問題の「解法の引き出し」が頭の中に整理された状態になります。新しい問題に出会っても、「ああ、これはあの例題の応用だな」と、自分の知識体系と結びつけて考えられるようになるのです。

不安から次々と新しい参考書に手を出したくなる気持ちは分かります。しかし、1冊を極めることで得られる達成感と確固たる自信は、受験勉強を乗り切る上で何よりの武器になります。信じた1冊を、ボロボロになるまで使い込んでください。

② 何度も繰り返し解き直す

人間の脳は、一度見ただけの内容を長期間記憶しておくことはできません。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によれば、学習した内容は1日後には約74%も忘れてしまうとされています。この忘却に抗い、知識を短期記憶から長期記憶へと移行させる唯一の方法が「繰り返し(反復)」です。

参考書は、1周解いて終わりではありません。最低でも3周、できれば5周以上繰り返すのが理想です。しかし、ただやみくもに繰り返すだけでは非効率です。効果的な反復学習にはコツがあります。

- 解けなかった問題に印をつける: 1周目で問題を解く際に、自力で完璧に解けた問題には「〇」、少し迷ったが解けた問題には「△」、全く解けなかった問題や間違えた問題には「×」といったように、自分なりのルールで印をつけていきましょう。

- 2周目以降は印のついた問題を優先する: 2周目は、「△」と「×」の問題だけを解き直します。これにより、すでに理解できている問題に時間を割く無駄を省き、自分の弱点だけを効率的に潰すことができます。2周目で解けるようになった問題は、印を「〇」に変えていきます。

- 忘却曲線を意識したタイミングで復習する: 最も効果的な復習のタイミングは、「忘れかける頃」です。例えば、「1日後、3日後、1週間後、2週間後、1ヶ月後」といったように、徐々に間隔を空けながら復習を挟むことで、記憶はより強固に定着します。

このプロセスを繰り返すことで、最終的には参考書内のすべての問題が「〇」になるはずです。「できない」を「できる」に変える作業こそが勉強の本質です。解けない問題は、あなたの伸びしろそのものです。何度も繰り返し挑戦し、完璧な1冊を仕上げていきましょう。

③ 勉強計画を立てて取り組む

意気込んで参考書を買ったものの、最初の数ページで挫折してしまった、という経験はありませんか。その原因の多くは、明確な学習計画を立てずに、行き当たりばったりで勉強を始めてしまうことにあります。

参考書学習を継続し、やり遂げるためには、具体的な勉強計画を立てることが不可欠です。計画を立てることで、日々のやるべきことが明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。

計画は、以下の3つのステップで立てるのがおすすめです。

- 長期計画(ゴール設定): まず、「いつまでに、この参考書をどのレベルまで仕上げるか」という最終的な目標を設定します。例えば、「夏休み終了までに、数学の『基礎問題精講ⅠA』を3周して、全問解けるようにする」といった具体的なゴールです。

- 中期計画(月単位・週単位): 長期計画を達成するために、月単位、週単位の目標に落とし込みます。例えば、「7月中に第1章から第3章までを終わらせる」「今週は第1章の30ページ分を進める」といった形です。

- 短期計画(日単位): 週の目標を達成するために、1日ごとのタスク(ノルマ)を決めます。「今日は『基礎問題精講』を5ページ進める」「英単語を50個覚える」など、具体的で達成可能な目標を設定することが継続のコツです。

計画を立てる際のポイントは、無理のないスケジュールを組むことと、予備日を設けることです。計画を詰め込みすぎると、少しでも遅れが出たときに全てが嫌になってしまいます。週に1日程度は、計画の遅れを取り戻したり、体調を整えたりするための予備日として空けておくと、精神的な余裕が生まれます。

計画を立て、実行し、進捗を確認する(Plan-Do-Check-Action: PDCA)サイクルを回すことで、学習は着実に前進します。手帳やアプリなどを活用し、自分に合った方法で学習を管理してみましょう。

④ 分からないところを放置しない

参考書で自学自習を進めていると、解説を読んでもどうしても理解できない問題に遭遇することがあります。このとき、「まあいいか」と分からない部分を放置してしまうのが最も危険です。一つの小さな疑問が、後々の大きなつまずきの原因となり、その分野全体への苦手意識に繋がってしまうからです。

分からない問題は、あなたの学力を一段階引き上げるための「宝物」です。放置せずに、必ず解決する習慣をつけましょう。

解決するための具体的なアクションは以下の通りです。

- まずは自分で徹底的に考える: すぐに諦めず、解説を何度も読み返し、教科書や講義系の参考書に戻って関連事項を調べるなど、粘り強く考えてみましょう。この「悩む」時間こそが、思考力を鍛え、知識を深く定着させます。

- 学校や塾の先生に質問する: 自分で考えても解決しない場合は、遠慮なく先生に質問しましょう。先生方は教えるプロであり、あなたがどこでつまずいているのかを的確に見抜き、分かりやすく説明してくれます。質問に行く際は、「どこが、どのように分からないのか」を具体的に説明できるように、自分なりに考えを整理しておくと、より質の高いアドバイスが得られます。

- 友人と教え合う: 同じ目標を持つ友人と、分からない問題を教え合うのも非常に効果的です。人に説明するためには、自分がその内容を完全に理解している必要があります。教えることで自分の理解が深まり、教えてもらうことで新たな視点を得ることができます。

「分からない」を放置しない。この小さな習慣の積み重ねが、ライバルとの大きな差を生み出します。 疑問点をリストアップしておくノートを作るなど、工夫して取り組んでみてください。

⑤ 過去問と並行して進める

受験勉強の最終的なゴールは、「志望校の入試で合格点を取ること」です。そのためには、参考書でのインプット学習と並行して、志望校の過去問(赤本)を使ったアウトプット演習を早い段階から意識することが重要です。

参考書学習は、あくまでゴールに到達するための「手段」です。ゴールである入試問題がどのようなものかを知らずに勉強を進めるのは、目的地を知らずに旅をするようなものです。

高3の夏休み明け頃からは、本格的に過去問演習を取り入れ、参考書学習と連動させていきましょう。

- ゴールから逆算して学習する: 過去問を解くことで、志望校の出題傾向(頻出分野、問題形式、難易度)が分かります。その分析結果をもとに、「この分野は特に力を入れて対策しよう」「この参考書のこの章を重点的に復習しよう」といったように、学習の優先順位をつけることができます。

- 実力測定と弱点発見: 過去問は、現在の自分の実力を測るための最高の模試です。解いてみて見つかった弱点や課題を、これまで使ってきた参考書に戻って潰していく。この「過去問演習 → 弱点発見 → 参考書で補強」という往復運動こそが、最も効率的に合格力を高める学習法です。

- 時間配分の練習: 入試は時間との戦いです。過去問を本番と同じ時間で解く練習を繰り返すことで、各大問にかける時間配分や、解く問題の順番(捨て問の見極めなど)といった、実践的な戦略を身につけることができます。

参考書で知識をインプットするだけでなく、過去問という実戦の場でその知識を使う訓練を積む。この両輪を回し続けることで、あなたの学力は合格レベルへと着実に近づいていくでしょう。

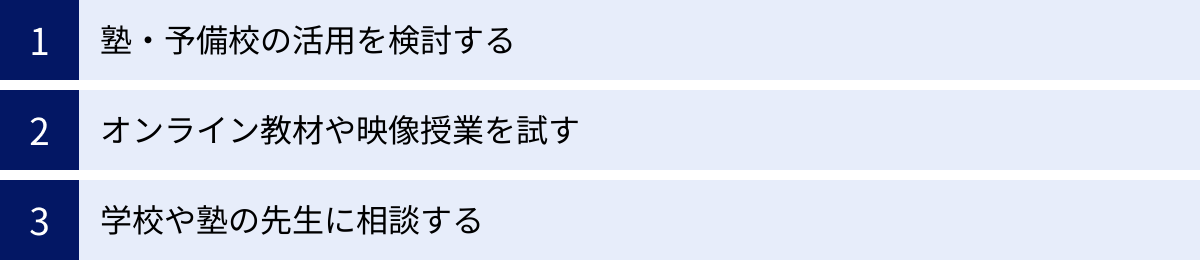

参考書での学習に行き詰まったときの対処法

どれだけ計画的に、正しい方法で参考書学習を進めていても、思うように成績が伸びなかったり、モチベーションが維持できなくなったりと、壁にぶつかることは誰にでもあります。そんなときは、一人で抱え込まずに、別の方法を試したり、周りの助けを借りたりすることが重要です。ここでは、参考書での学習に行き詰まったときの具体的な対処法を紹介します。

塾・予備校の活用を検討する

自学自習が基本となる参考書学習ですが、どうしても自分一人では限界を感じることもあるでしょう。特に、「自分で学習計画を立てて継続するのが苦手」「質問できる相手が身近にいない」「競争する仲間がいないとやる気が出ない」といったタイプの人は、塾や予備校の活用を検討するのが有効な選択肢となります。

塾や予備校には、以下のようなメリットがあります。

- 質の高い授業: 受験指導のプロである講師陣が、長年の経験と分析に基づいて、分かりやすく、ポイントを押さえた授業を展開します。複雑な概念や、参考書だけでは理解しにくい内容も、ライブ授業ならではの熱量と説得力でスムーズに頭に入ってくることがあります。

- 質問しやすい環境: 授業後や休み時間に、気軽に講師に質問できる環境が整っています。参考書で生じた疑問点を直接解消できるのは、大きなメリットです。また、チューターや進路アドバイザーといった専門スタッフが常駐し、学習相談や進路相談に応じてくれる場合も多いです。

- 学習のペースメーカー: 決められた時間に授業があるため、強制的に勉強する習慣が身につきます。また、予備校が作成するカリキュラムに沿って学習を進めることで、受験までの最適な学習ペースを保つことができます。

- 豊富な受験情報とライバルの存在: 最新の入試情報や、各大学の詳細なデータを入手できます。また、同じ目標を持つ多くのライバルたちと切磋琢磨する環境は、孤独になりがちな受験勉強において、大きな刺激とモチベーションになります。

もちろん、費用がかかる、通学に時間が必要といったデメリットもあります。しかし、独学で行き詰まり、貴重な時間を浪費してしまうくらいなら、専門家の力を借りて軌道修正を図ることは、非常に賢明な投資と言えるでしょう。集団指導、個別指導、映像授業など、様々な形態があるので、自分の性格や目的に合ったものを選ぶことが大切です。夏期講習や冬期講習など、短期の講座から試してみるのも良い方法です。

オンライン教材や映像授業を試す

「近くに良い予備校がない」「部活動や学校行事が忙しくて、決まった時間に通塾するのが難しい」といった場合には、オンライン教材や映像授業サービスを試すという選択肢が非常に有効です。近年、テクノロジーの進化により、質の高い教育コンテンツに、いつでもどこでもアクセスできるようになりました。

オンライン教材・映像授業の主なメリットは以下の通りです。

- 時間と場所の自由度: スマートフォンやタブレット、PCがあれば、通学中の電車の中や、自宅の自分の部屋など、好きな場所で好きな時間に学習を進められます。自分のペースで学習計画を立てられるため、忙しい高校生でも無理なく継続できます。

- 圧倒的なコストパフォーマンス: 一般的に、通学型の予備校に比べて費用が安価な傾向にあります。月額定額制で全科目の授業が見放題になるサービスも多く、コストを抑えながら幅広い対策が可能です。

- 繰り返し視聴が可能: 一度で理解できなかった部分も、分かるまで何度でも繰り返し視聴できます。また、1.5倍速再生などで効率よく視聴することも可能です。これは、一度きりのライブ授業にはない大きな利点です。

- 特定分野の補強に最適: 「数学のベクトルだけが苦手」「英文法のある単元だけ集中して学びたい」といったように、自分の弱点に合わせてピンポイントで講座を受講することもできます。参考書学習を主軸としながら、苦手分野の補強として活用する「ハイブリッド型」の学習スタイルも効果的です。

一方で、自己管理能力が求められる、質問への回答に時間がかかる場合がある、といったデメリットも存在します。しかし、参考書学習だけでは埋められない知識の穴を、プロの分かりやすい講義で補うという使い方は、多くの受験生にとって強力な武器となります。無料体験期間を設けているサービスも多いので、まずは一度試してみて、自分に合うかどうかを判断してみるのがおすすめです。

学校や塾の先生に相談する

学習に行き詰まったとき、最も身近で頼りになる存在が、学校や塾の先生です。一人で悩み続けていても、解決の糸口が見つからず、時間だけが過ぎていってしまうことはよくあります。そんなときは、プライドを捨てて、勇気を出して先生に相談してみましょう。

先生に相談するメリットは計り知れません。

- 客観的なアドバイスがもらえる: 先生方は、これまで何人もの受験生を見てきた経験から、あなたが今どのような状況にあり、何をすべきかを客観的に判断し、的確なアドバイスをくれます。自分では気づかなかった問題点や、新たな学習法を提示してくれることもあります。

- 自分のことを理解してくれている: 特に学校の先生は、普段の授業態度や定期テストの結果などから、あなたの学力や性格をよく理解してくれています。その上で、あなたに合った参考書や学習計画を一緒に考えてくれるでしょう。

- 精神的なサポート: 受験勉強の悩みは、学力面だけではありません。将来への不安、スランプに陥ったときの焦りなど、精神的に辛くなることも多いです。そんなとき、親身に話を聞いてくれる先生の存在は、大きな心の支えになります。

相談に行く際は、ただ「勉強が分かりません」と漠然と伝えるのではなく、模試の結果や学習計画表、使っている参考書などを持参し、「この参考書の使い方で悩んでいる」「この科目のこの分野が伸び悩んでいる」など、具体的に相談すると、より的確なアドバイスを引き出すことができます。

行き詰まりは、成長のチャンスです。一人で抱え込まず、周りの力を借りることで、新たな視界が開け、再び前進するエネルギーが湧いてくるはずです。あなたの周りには、あなたを応援してくれる人が必ずいます。その力を最大限に活用し、合格という目標に向かって進んでいきましょう。