大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐父となる重要なイベントです。しかし、「何から手をつければいいのかわからない」「正しい勉強法が知りたい」と悩む受験生は少なくありません。志望校合格という目標を達成するためには、やみくもに勉強するのではなく、戦略的かつ効率的な学習計画を立て、それを着実に実行していくことが不可欠です。

この記事では、大学受験の勉強法の基本から、科目別・時期別の具体的な対策、さらにはモチベーション維持のコツまで、網羅的に解説します。これから受験勉強を始める高校1・2年生から、すでに取り組んでいるものの伸び悩んでいる高校3年生まで、すべての受験生が合格への道を切り拓くためのヒントがここにあります。自分に合った勉強法を見つけ、自信を持って受験本番に臨みましょう。

目次

そもそも大学受験の勉強法とは

大学受験の勉強法と聞くと、多くの人が英単語の暗記や数学の問題演習といった具体的なテクニックを思い浮かべるかもしれません。しかし、それらはあくまで勉強法の一部に過ぎません。本当の意味での「大学受験の勉強法」とは、志望校合格という最終目標から逆算し、現在の自分の学力とのギャップを埋めるための戦略的かつ体系的なアプローチ全体を指します。

高校の定期テスト対策との最も大きな違いは、その範囲の広さと求められる学力の深さにあります。定期テストは、通常1〜2ヶ月程度の比較的狭い範囲から出題され、授業で習った内容を正確に記憶・再現できれば高得点が狙えます。一方、大学受験は高校3年間の学習範囲すべてが対象となり、単なる知識の暗記だけでは通用しません。

大学入試で問われるのは、以下の3つの能力です。

- 基礎学力: 教科書レベルの知識や公式を正確に理解し、使いこなす力。すべての土台となる最も重要な能力です。

- 応用力・思考力: 基礎知識を組み合わせて、初めて見る問題にも対応できる力。なぜそうなるのかを論理的に考え、解答を導き出す能力が求められます。

- 情報処理能力: 限られた試験時間内に、長文の読解や複雑な問題設定を素早く正確に把握し、解答する力。

したがって、大学受験の勉強法は、これら3つの能力をバランス良く育成することを目指す必要があります。具体的には、「志望校の決定」「現状の学力分析」「合格までの学習計画立案」「計画に基づいた学習の実践」「定期的な進捗確認と計画修正」という一連のサイクルを回していくプロセスそのものが、大学受験の勉強法と言えるでしょう。

よくある誤解として、「有名な先生の授業を受ければ成績が上がる」「人気の参考書を使えば合格できる」といった受け身の姿勢が挙げられます。しかし、最終的に学力を伸ばすのは、自分自身の頭で考え、手を動かし、試行錯誤する能動的な学習です。授業や参考書はあくまでそのためのツールに過ぎません。

この記事で解説する勉強法は、単なるテクニックの紹介に留まりません。受験という長いマラソンを走り抜くための「考え方」や「戦略」を身につけ、自分だけのオリジナルな合格戦略を構築するための羅針盤となることを目指しています。まずは、大学受験が高校の定期テストの延長線上にはない、まったく新しい挑戦であることを認識することから始めましょう。

大学受験の勉強はいつから始めるべき?

「大学受験の勉強はいつから始めればいいですか?」これは、受験生やその保護者から最も多く寄せられる質問の一つです。結論から言えば、始めるのが早ければ早いほど有利であることは間違いありません。しかし、部活動や学校行事で忙しい高校生にとって、理想と現実は異なるものです。ここでは、理想的な開始時期と、早期に始めることのメリットを具体的に解説します。

理想は高校3年生の春から

もし、まだ本格的な受験勉強を始めていないのであれば、高校3年生の春(4月)が実質的な最終スタートラインと考えるべきです。なぜなら、大学受験で求められる膨大な学習範囲を網羅し、基礎固めから応用、過去問演習までを一通り終えるには、最低でも1年程度の期間が必要だからです。

多くの高校では、高校3年生の夏休み前までに教科書の主要な内容を終え、夏以降は演習中心の授業に切り替わります。このペースに合わせて学習を進めるためには、春の段階で少なくとも高校2年生までの学習内容に大きな穴がない状態にしておくことが望ましいです。

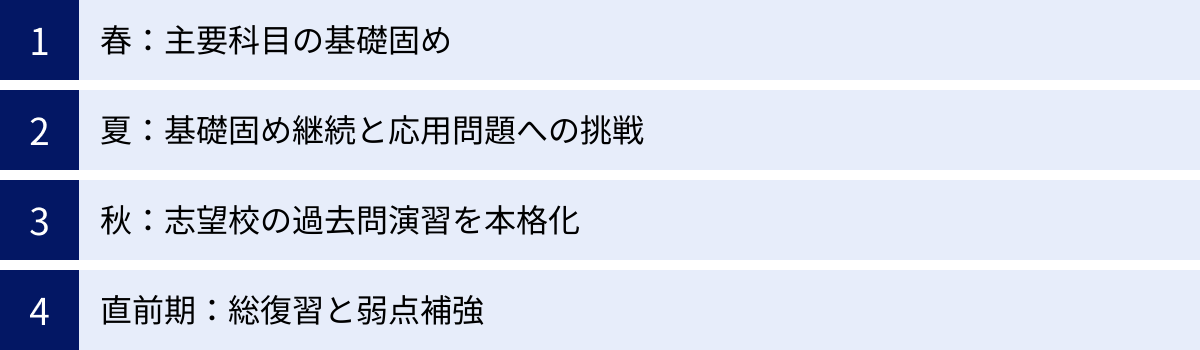

具体的に、高校3年生の春から勉強を始めると、以下のようなスケジュールで進めるのが一般的です。

- 春(4月~6月): 主要科目の基礎固め。特に英語と数学は、この時期に総復習を終えたいところです。苦手分野を特定し、徹底的に潰す期間です。

- 夏(7月~8月): 受験の天王山。基礎固めを継続しつつ、応用問題への挑戦を始めます。この夏休みでどれだけ集中して学習できるかが、秋以降の伸びを大きく左右します。

- 秋(9月~12月): 志望校の過去問演習を本格化。出題傾向を分析し、時間配分を意識した実践的な演習を繰り返します。

- 直前期(1月~): 共通テスト対策と、私立大学や国公立大学の二次試験対策に全力を注ぎます。新たな知識を詰め込むのではなく、これまで学んだことの総復習と弱点補強に徹します。

このように、高校3年生の春から始めても、スケジュールは非常にタイトです。部活動が夏まで続く場合、さらに時間は限られます。もしあなたが「難関大学に合格したい」と考えているなら、高校3年生の春からのスタートでは、かなりの覚悟と効率的な学習が求められることを理解しておきましょう。

高校1・2年生から始めるメリット

難関大学や医学部を目指す生徒の多くは、高校1年生や2年生の段階から大学受験を意識した学習を始めています。早期にスタートすることには、計り知れないメリットがあります。

- 圧倒的な時間的余裕:

最大のメリットは、学習に充てられる総時間が増えることです。高校3年生から始める場合に比べ、2倍以上の時間を確保できます。これにより、焦ることなくじっくりと基礎を固め、苦手科目を根本から克服できます。 - 基礎学力の徹底的な定着:

受験勉強の土台となるのは、揺るぎない基礎学力です。特に、積み上げ式の科目である英語と数学は、一度つまずくと取り返すのに時間がかかります。高校1・2年生のうちから、学校の授業内容を完璧に理解し、定期テストで常に高得点を取ることを目標にすることで、自然と受験に必要な基礎が身につきます。 - 選択肢の拡大:

早期に高い学力を身につけることで、志望校の選択肢が大きく広がります。高3の夏になってから「この成績ではあの大学は無理だ」と諦めるのではなく、「もっと上の大学を目指せるかもしれない」と前向きな目標設定が可能になります。推薦入試(学校推薦型選抜や総合型選抜)を視野に入れる場合、高校1年生からの評定平均が重要になるため、早期からの対策は必須です。 - 精神的な余裕:

「まだ時間がある」という精神的な余裕は、学習の質を高める上で非常に重要です。焦りから表面的な暗記に走ることなく、物事の本質を理解しようとする深い学びに時間を費やせます。

では、高校1・2年生は何をすべきでしょうか。特別な受験対策というよりは、日々の学習習慣を確立することが最も重要です。

- 毎日の授業を大切にする: 予習・復習を習慣化し、授業内容はその日のうちに理解する。

- 英単語・古文単語・漢字の暗記: これらは早くから始めて損はありません。通学時間などのスキマ時間を活用して、毎日少しずつでも継続しましょう。

- 定期テストに全力で取り組む: 定期テストは、学習内容の定着度を測る絶好の機会です。テスト範囲を完璧に仕上げる習慣が、受験勉強の基礎体力を作ります。

大学受験はフライングが許される競争です。スタートが早ければ早いほど、ゴールテープを有利な位置で切れる可能性が高まります。

大学受験の勉強法がわからない主な原因

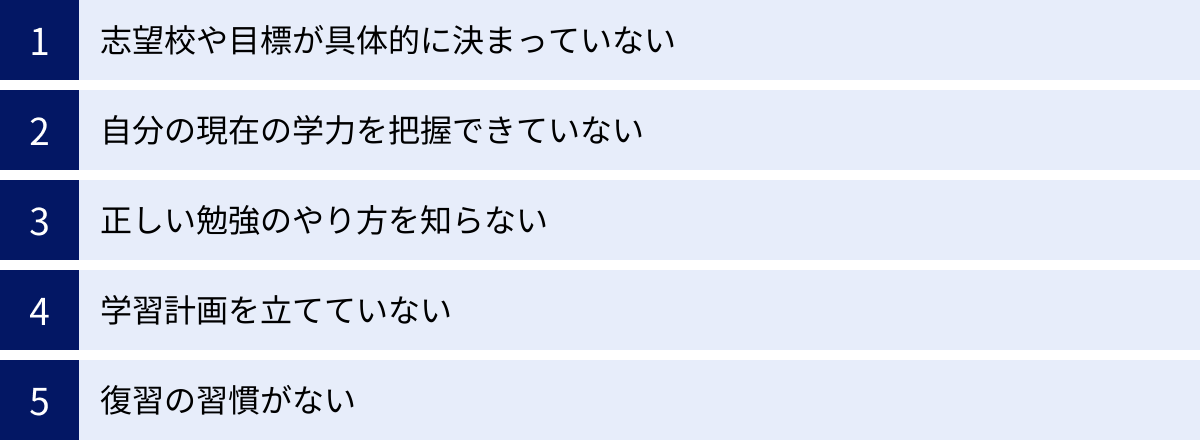

多くの受験生が「勉強法がわからない」という壁にぶつかります。この悩みは、単にやる気がない、頭が悪いといった問題ではありません。多くの場合、明確な原因が存在します。ここでは、その主な原因を5つに分解し、それぞれを詳しく見ていきましょう。これらの原因を特定し、一つひとつ解決していくことが、合格への第一歩となります。

志望校や目標が具体的に決まっていない

受験勉強という長い道のりを走り抜くためのエンジンは、「なぜその大学に行きたいのか」という明確な目標です。この目標が曖昧なままでは、どこに向かって走ればいいのかわからず、勉強の計画を立てることすらできません。

- 問題点:

- 学習の優先順位がつけられない: 大学によって入試科目や配点は大きく異なります。志望校が決まっていなければ、どの科目にどれだけ時間を割けば良いのか判断できません。結果として、全科目を中途半端に勉強してしまい、非効率な学習に陥りがちです。

- モチベーションが続かない: 受験勉強は辛く、孤独な作業です。「今日は疲れたから休もう」という誘惑に駆られたとき、それを乗り越えるための原動力が「明確な目標」です。目標がなければ、少しの困難で簡単にあきらめてしまいます。

- 必要な学力レベルが不明確: 志望校のレベルによって、求められる学力は天と地ほど差があります。目標がなければ、自分が今どのレベルを目指すべきなのか、どの程度の深さまで学習すべきなのかがわからなくなります。

解決策は、まず仮でも良いので志望校・学部を決めることです。オープンキャンパスに参加したり、大学のウェブサイトでカリキュラムを調べたり、卒業生の進路を調べたりして、「ここでこんなことを学びたい」という具体的なイメージを持つことが重要です。

自分の現在の学力を把握できていない

目的地(志望校)が決まっても、現在地(自分の学力)がわからなければ、正しいルートを描くことはできません。自分の学力を客観的に把握できていないことは、勉強法がわからなくなる大きな原因です。

- 問題点:

- 何から手をつけるべきかわからない: 自分の弱点がどこにあるのかを理解していないため、「とりあえず人気の参考書をやってみよう」「友達がやっているから同じ勉強をしよう」といった、場当たり的な学習に陥ります。

- 非効率な学習: すでに得意な分野にさらに時間を費やしたり、逆に基礎が全くできていないのに応用問題に手を出して時間を無駄にしたりします。自分の「穴」を正確に特定し、そこを埋める作業こそが、最も効率的な成績アップの方法です。

- 成長を実感できない: 勉強をしても成績が上がらない場合、自分の現在地と学習内容がミスマッチしている可能性があります。適切なレベルの問題に取り組まなければ、成長を実感できず、モチベーションの低下につながります。

解決策は、全国規模の模試を定期的に受験することです。偏差値や合格判定だけでなく、科目別、大問別、分野別の正答率に注目しましょう。どこで点を落としているのかを分析することで、自分の弱点が浮き彫りになります。

正しい勉強のやり方を知らない

熱心に長時間勉強しているにもかかわらず、成績が伸び悩んでいる場合、その勉強法自体が間違っている可能性があります。努力が成果に結びつかないと、「自分は勉強に向いていない」と誤解してしまいがちですが、多くはやり方の問題です。

- 間違った勉強法の例:

- 「作業」になっている: きれいなノートをまとめること、単語をひたすら書き写すこと、問題集の解答を丸写しすることに満足していませんか?これらは頭を使わない「作業」であり、学力向上にはつながりにくいです。

- インプット偏重: 授業を聞いたり、参考書を読んだりするだけで「わかったつもり」になり、問題演習(アウトプット)を怠るケース。知識は使って初めて定着します。

- 丸暗記に頼る: 特に数学や物理で、公式や解法を意味もわからず丸暗記しようとする方法。少しひねられた問題が出た瞬間に手も足も出なくなります。

正しい勉強法とは、常に「なぜそうなるのか?」を考え、自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深め、それを問題演習で実践するプロセスです。

学習計画を立てていない

地図とコンパスを持たずに、広大な砂漠を旅するようなものです。計画のない学習は、行き当たりばったりで非効率なだけでなく、精神的な不安を増大させます。

- 問題点:

- ペース配分ができない: 入試日から逆算して「いつまでに何を終わらせるか」という見通しがないため、夏休みが終わった時点で基礎固めが終わっていない、といった事態に陥ります。

- 科目間のバランスが崩れる: 好きな科目ばかりに時間を使い、苦手科目を後回しにしがちです。総合点で合否が決まる大学受験において、これは致命的です。

- 進捗がわからず不安になる: 「このままで間に合うのだろうか」という漠然とした不安は、計画がないことから生じます。計画があれば、進んでいる部分と遅れている部分が可視化され、対策を立てることができます。

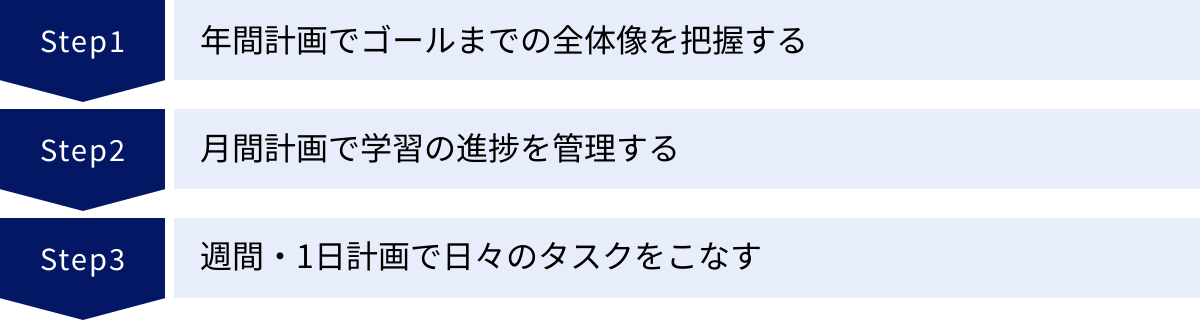

解決策は、長期(年間)・中期(月間)・短期(週間・毎日)の3段階で学習計画を立てることです。詳細は後の章で詳しく解説しますが、計画を立てることで、日々の勉強に迷いがなくなります。

復習の習慣がない

人間の脳は、忘れるようにできています。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によれば、学習した内容は1日後には約74%も忘れてしまうと言われています。

- 問題点:

- 知識が定着しない: 一度勉強しただけでは、その知識は短期記憶にしか保存されません。何度も復習することで、長期記憶へと移行し、いつでも引き出せる「使える知識」になります。

- 学習が積み上がらない: 復習をしないと、せっかく学んだことが次々と抜け落ちていくため、常にゼロから学び直しているような状態になります。これでは、応用問題に進むことができません。

- 時間対効果が著しく低い: 復習を怠ることは、勉強に費やした時間をドブに捨てているのと同じです。1時間の学習よりも、45分の学習+15分の復習の方が、はるかに効果的です。

解決策は、復習を学習計画に組み込むことです。「寝る前に今日やったことを5分見直す」「週末にその週にやった範囲を総復習する」など、自分なりのルールを決めて習慣化することが、合格への最短ルートです。

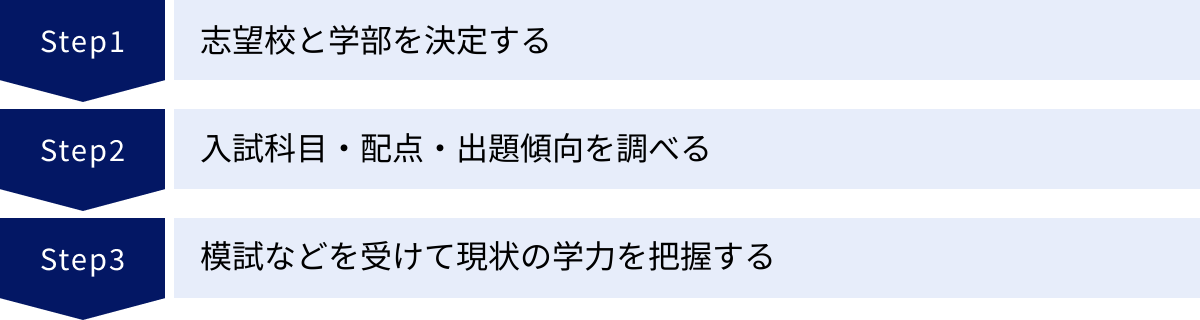

勉強を始める前にやるべきこと

本格的な受験勉強という航海に出る前に、まずは羅針盤と海図を手に入れなければなりません。やみくもに学習を始めても、時間と労力を無駄にするだけです。ここでは、勉強を開始する前に必ず済ませておくべき3つの重要なステップについて解説します。これらを丁寧に行うことで、その後の学習効率が飛躍的に向上します。

志望校と学部を決定する

すべての戦略は、「ゴールを明確に設定する」ことから始まります。大学受験におけるゴールとは、言うまでもなく「志望校・学部に合格すること」です。これが決まらない限り、どの科目を、どのレベルまで、どれくらいの比重で勉強すれば良いのか全く見えてきません。

- なぜ重要なのか?:

大学によって、入試科目、各科目の配点、出題形式、難易度は千差万別です。例えば、同じ「英語」でも、長文読解の比重が高い大学、文法・語彙問題が多い大学、自由英作文が課される大学など、対策は大きく異なります。数学が必須の学部もあれば、社会1科目で受験できる学部もあります。志望校を定めることは、自分が戦うべきフィールドを特定し、戦力を集中させるために不可欠な作業なのです。 - どうやって決めるか?:

- 自己分析: まずは自分自身と向き合いましょう。「自分は何に興味があるのか?」「大学で何を学びたいのか?」「将来どんな仕事に就きたいのか?」といった問いについて、じっくり考えてみてください。漠然としていても構いません。好きな科目や、やっていて楽しいと感じることからヒントを得るのも良い方法です。

- 大学研究: 自己分析で見えてきた興味・関心の軸をもとに、該当する学部・学科がある大学をリストアップします。大学の公式サイトやパンフレットを熟読し、カリキュラム、研究室、教授陣、取得できる資格、卒業後の進路などを詳しく調べましょう。

- オープンキャンパスへの参加: 可能な限り、気になる大学のオープンキャンパスやオンライン説明会に参加することをおすすめします。キャンパスの雰囲気、模擬授業、在学生との交流などを通して、ウェブサイトだけでは得られないリアルな情報を得ることができます。「この大学に通いたい!」という強い憧れは、辛い受験勉強を乗り越えるための強力なモチベーションになります。

最初は複数の大学・学部を候補に挙げ、学習を進めながら最終的に絞り込んでいく形で問題ありません。まずは仮のゴールでも良いので、具体的な大学名・学部名を定めることが重要です。

入試科目・配点・出題傾向を調べる

志望校が決まったら、次はその大学に合格するための「ルール」を徹底的に調べます。入試要項や過去問は、大学側が受験生に送る「合格への取扱説明書」です。これを読み解かずに戦いを挑むのは無謀と言わざるを得ません。

- 調べるべき項目:

- 入試科目: 共通テストと二次試験(個別学力検査)で、どの科目が必要かを正確に把握します。理科や社会で選択できる科目の範囲も確認しましょう。

- 配点: 各科目の配点は、学習計画を立てる上で最も重要な情報です。例えば、英語が200点満点、国語が100点満点であれば、英語に多くの学習時間を割くのが合理的な戦略です。配点の高い科目は、それだけ大学側が重視している能力を示しています。

- 出題傾向: 過去問を数年分チェックし、どのような形式・難易度の問題が、どのような分野から多く出題されているかを分析します。

- 英語:長文の語数、文法問題の形式、自由英作文や和文英訳の有無など。

- 数学:出題されやすい分野(例:微分積分、確率、ベクトル)、計算量の多さ、証明問題の有無など。

- 国語:現代文の文章ジャンル(評論/小説)、古文・漢文の出題有無と難易度、記述問題の文字数など。

これらの情報は、大学の公式ウェブサイトにある「入学者選抜要項」や、市販の過去問題集(赤本など)で詳細に確認できます。この情報分析を基に、「どの科目の、どの分野を、いつまでに、どのレベルまで仕上げるか」という具体的な学習戦略を立てていきます。

模試などを受けて現状の学力を把握する

目的地(志望校)とルート(入試情報)がわかったら、最後に「現在地」、つまり自分の今の学力を客観的なデータで把握します。自分の感覚や学校の成績だけでは、全国のライバルの中での立ち位置はわかりません。

- なぜ模試が重要なのか?:

- 客観的な実力測定: 模試は、全国の数万~数十万人の受験生が同じ問題に取り組むため、偏差値や順位という形で自分の相対的な学力レベルを正確に知ることができます。

- 弱点の可視化: 合否判定だけでなく、必ず結果を詳細に分析しましょう。最も重要なのは、大問別・分野別の成績表です。どの科目の、どの分野で失点しているのかが一目瞭然となり、今後の学習で何を重点的に補強すべきかが明確になります。例えば、「数学は全体的にできるが、確率分野だけが極端に弱い」「英語の長文は読めているが、文法問題で失点が多い」といった具体的な課題が見つかります。

- 本番のシミュレーション: 試験会場の独特の雰囲気や、時間配分のプレッシャーを経験できる貴重な機会です。本番で実力を最大限に発揮するための練習にもなります。

模試を受けたら、必ず「解き直し」を徹底してください。間違えた問題はもちろん、正解したけれど自信がなかった問題も、なぜその答えになるのかを完璧に理解できるまで復習します。模試は受けっぱなしにせず、復習して初めてその価値が最大化されます。模試の結果は一喜一憂するためのものではなく、今後の学習計画を修正・最適化するためのコンパスであると心得ましょう。

合格に近づく勉強計画の立て方

志望校と現在地が明確になったら、いよいよ合格までの道のりを描く「学習計画」を立てます。計画を立てる目的は、自分を縛り付けることではなく、限られた時間を最大限に活用し、ゴールまで迷わず最短距離で進むためです。効果的な計画は、「年間」「月間」「週間・1日」という3つの時間軸で、マクロな視点とミクロな視点を行き来しながら作成します。

年間計画でゴールまでの全体像を把握する

まずは、入試本番までの約1年間を俯瞰し、全体の流れを大まかに設計します。これは、マラソンでいうコース全体の高低差や給水ポイントの位置を確認する作業に似ています。

- 目的: 1年間の学習のペースを決め、各時期に達成すべき目標を明確にする。

- 立て方のポイント:

- 時期を区切る: 受験までの1年間を、大きく3~4つの期間に分割します。一般的な区分は以下の通りです。

- 基礎力養成期(~高3の夏休み前): 全科目の教科書レベルの内容を総復習し、徹底的に固める時期。この期間の学習が、秋以降の伸びを決定づけます。苦手科目の克服に重点を置きます。

- 応用力・実践力養成期(高3の夏休み~秋): 基礎知識を土台に、志望校レベルよりやや易しい~標準レベルの問題演習を繰り返す時期。複数の知識を組み合わせる思考力を養います。

- 過去問演習・志望校対策期(高3の秋~冬): 志望校の過去問に本格的に取り組み、出題傾向、時間配分、難易度を身体で覚える時期。弱点分野を特定し、参考書に戻って補強する作業を繰り返します。

- 直前期(1月~入試本番): 新しいことには手を出さず、これまでの総復習、知識の最終確認、体調管理に徹する時期。共通テスト対策と二次試験対策のバランスを取ります。

- 各時期の目標を設定する: それぞれの期間で、「何を」「どこまで」終わらせるかという具体的な目標を設定します。

- (例)基礎力養成期:英語は『システム英単語』の1~3章と『英文法ポラリス1』を完璧にする。数学は『黄チャート』のⅠA・ⅡBの例題をすべて解けるようにする。

- 模試をマイルストーンにする: 年間の模試スケジュールを書き込み、それぞれの模試での目標偏差値や得点率を設定します。模試を定期的な進捗確認の機会として活用することで、計画のズレを修正しやすくなります。

- 時期を区切る: 受験までの1年間を、大きく3~4つの期間に分割します。一般的な区分は以下の通りです。

この年間計画は、一度立てたら終わりではありません。模試の結果や学習の進捗状況に応じて、柔軟に見直していくことが重要です。

月間計画で学習の進捗を管理する

年間計画という大きな地図をもとに、今度は1ヶ月単位の具体的な行動計画に落とし込みます。

- 目的: 年間計画で立てた目標を達成するために、1ヶ月の学習内容とペースを管理する。

- 立て方のポイント:

- 年間計画をブレークダウンする: 年間計画の「基礎力養成期」の目標を達成するために、例えば4月、5月、6月にそれぞれ何をやるべきかを具体化します。

- (例)年間目標「夏休み前までに黄チャートⅠA・ⅡBの例題を完璧に」

- → 月間目標(4月):黄チャートⅠAの「数と式」「集合と論理」「二次関数」の例題を終わらせる。

- 参考書・問題集の進捗を管理する: 使用する参考書を決め、「この1ヶ月で何ページから何ページまで進めるか」「何周するか」を明確にします。「1ヶ月でこの参考書を1冊終わらせる」といった具体的な目標が、日々の学習のモチベーションになります。

- 予備日を設ける: 計画通りに進まないことは日常茶飯事です。病気や学校行事などで勉強できない日も出てきます。そのため、月末に3~4日程度の「予備日(調整日)」を設けておきましょう。この日に計画の遅れを取り戻したり、苦手な部分の復習に充てたりすることで、計画倒れを防ぐことができます。

- 年間計画をブレークダウンする: 年間計画の「基礎力養成期」の目標を達成するために、例えば4月、5月、6月にそれぞれ何をやるべきかを具体化します。

週間・1日計画で日々のタスクをこなす

月間計画をさらに細分化し、日々の具体的なタスクに落とし込みます。ここが計画実行の最も重要な部分です。

- 目的: 「今日何をすべきか」を明確にし、迷いなく学習に取り組む。

- 立て方のポイント:

- タスクを具体的にする: 「数学を勉強する」といった曖昧な計画ではなく、「黄チャートⅠAの二次関数の例題10問を解き、解説を読んで理解する」「システム英単語のNo.201~300を覚える」というように、誰が見ても何をやるべきかわかるレベルまで具体化します。

- 時間を区切る: 学校がある日と休日では、勉強に使える時間が異なります。平日は「19:00-20:00 数学」「20:00-21:00 英語」、休日は「9:00-12:00 理科」のように、時間割を作成すると良いでしょう。人間の集中力は長く続かないため、「90分勉強+15分休憩」のように、適度な休憩を挟むのが効果的です。

- To-Doリストを活用する: 1日の終わりに、その日にやったことをチェックし、翌日にやるべきことをリストアップする習慣をつけましょう。これにより、学習の継続性が保たれ、達成感を味わうことができます。

- 完璧を目指さない: 計画通りに100%こなせない日があっても、自分を責めすぎないことが大切です。重要なのは、計画を立て、実行し、振り返り、修正するというPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回し続けることです。6~7割程度達成できれば十分と考え、継続することを最優先しましょう。

計画を立てる行為自体が、自分の学習状況を客観的に見つめ直す良い機会になります。面倒くさがらずに、まずはペンと紙、あるいはスマートフォンのアプリを使って、自分だけの合格計画を作成してみましょう。

すべての科目に共通する勉強法の基本

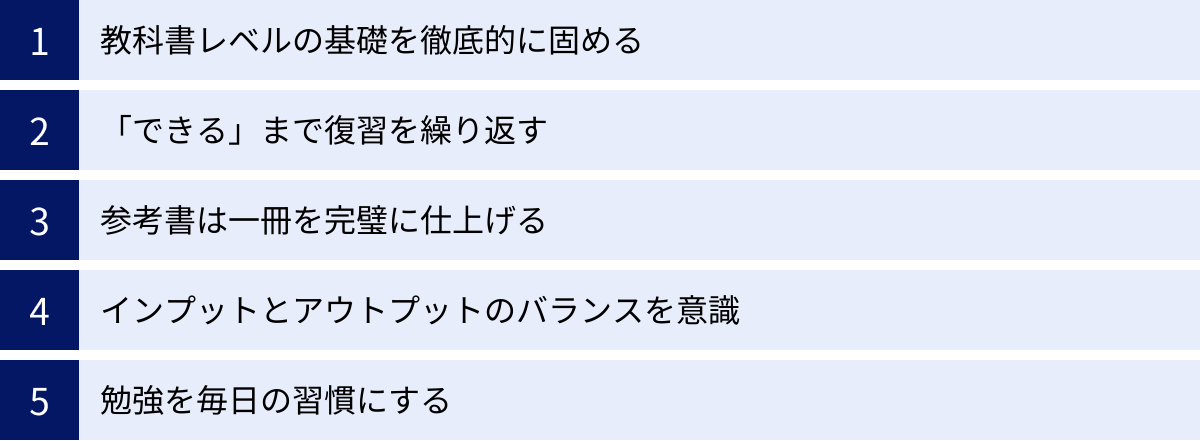

大学受験では多くの科目を学習する必要がありますが、科目ごとの具体的なテクニックに入る前に、すべての学習の土台となる普遍的な「勉強法の基本原則」を理解しておくことが極めて重要です。この基本原則を身につければ、どの科目の学習効率も格段に向上します。ここでは、合格者が共通して実践している5つの基本原則を解説します。

まずは教科書レベルの基礎を徹底的に固める

受験勉強と聞くと、難解な応用問題や分厚い参考書に目が行きがちですが、これは大きな間違いです。すべての応用問題は、基本的な知識や概念の組み合わせに過ぎません。土台がぐらついている状態で家を建てようとしても、すぐに崩れてしまうのと同じです。

- なぜ基礎が最重要なのか?:

- 応用力の源泉: 基礎が完璧に理解できていれば、初めて見る問題でも「これはあの知識とこの知識を組み合わせれば解けるな」と、解法の糸口を見つけ出すことができます。

- 学習効率の向上: 基礎が曖昧なまま応用問題に取り組んでも、解説を読んでも理解できず、膨大な時間を浪費するだけです。急がば回れ。まずは教科書や基礎的な参考書の内容を完璧にすることが、結果的に合格への最短ルートとなります。

- 失点を防ぐ: 実際の入試では、多くの受験生が正解するような基本的な問題での取りこぼしが、合否を分けることが多々あります。難しい問題で1点を取るよりも、簡単な問題で確実に点を稼ぐ方がはるかに重要です。

「基礎を固める」とは、単に公式を覚えたり、用語を知っていたりするレベルではありません。その公式がなぜ成り立つのか、その用語がどのような意味を持つのかを、自分の言葉で誰かに説明できるレベルまで理解することを指します。学校の教科書は、そのための最も優れた参考書です。軽視せず、隅々まで読み込み、例題や練習問題をすべて自力で解けるようにしましょう。

「わかる」だけでなく「できる」まで復習を繰り返す

授業を聞いたり、参考書の解説を読んだりして「なるほど、わかった!」と感じる瞬間は誰にでもあります。しかし、この「わかる」という感覚は非常に危険な落とし穴です。インプットによって得られた「わかる」という状態と、実際に問題を解ける「できる」という状態には、大きな隔たりがあります。

- 「わかる」と「できる」の違い:

- わかる(インプット): 他者の説明や解説を理解する受動的な状態。脳はあまり活動していません。

- できる(アウトプット): 何もない状態から、自分の力で知識を思い出し、論理を組み立て、解答を導き出す能動的な状態。これこそが試験本番で求められる能力です。

このギャップを埋める唯一の方法が「復習」です。「わかった」と感じた問題を、何も見ずに自力で解いてみましょう。多くの場合、途中で手が止まってしまうはずです。そこで初めて、自分がどこを理解していなかったのかが明確になります。間違えた問題、解けなかった問題こそ、あなたの学力を伸ばすための最高の教材です。解き方を思い出すだけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば次は解けるのかを分析し、繰り返し練習することで、「わかる」は「できる」に昇華します。

参考書は一冊を完璧に仕上げる

受験が近づくと不安から、評判の良い参考書や問題集を次々と購入してしまう「参考書コレクター」になりがちな受験生がいます。しかし、これは最も非効率な勉強法の一つです。

- なぜ一冊に絞るべきか?:

- 知識の体系化: 標準的な参考書であれば、大学受験に必要な知識は一冊で十分に網羅されています。複数の参考書に手を出すと、知識が断片的になり、体系的な理解が妨げられます。

- 記憶の定着: 同じ本を何度も繰り返すことで、記憶は確実に定着します。「この問題はあのページの右上あたりにあったな」というように、本のレイアウトごと記憶に刻み込まれるレベルが理想です。

- 達成感と自信: 一冊を完璧にやり遂げたという達成感は、大きな自信につながります。中途半端な参考書が何冊もある状態では、常に「まだ終わっていない」という焦りを感じてしまいます。

「一冊を完璧にする」とは、その参考書に載っているどの問題を出されても、即座に解法を説明し、正解を導き出せる状態を指します。9割できるようになったら次の参考書に進むのではなく、残りの1割を完璧にすることにこだわりましょう。その一冊が、あなたの受験勉強における「辞書」となり、強力な武器となります。

インプットとアウトプットのバランスを意識する

学習は、知識を取り入れる「インプット」と、その知識を使って問題を解く「アウトプット」の両輪で成り立っています。多くの受験生は、授業を聞いたり参考書を読んだりするインプットに時間をかけすぎる傾向があります。

- 理想的なバランス:

学習の初期段階ではインプットの比重が高くなりますが、基礎が固まってきたら、学習時間全体の7割以上をアウトプット、つまり問題演習に充てることを意識しましょう。- インプット: 講義、教科書・参考書を読む、単語を覚えるなど。

- アウトプット: 問題集を解く、過去問を解く、覚えたことを何も見ずに書き出す、友達に説明するなど。

アウトプットを中心とした学習には、多くのメリットがあります。

- 記憶の定着が促進される: 能動的に情報を引き出そうとすることで、脳が活性化し、記憶に残りやすくなります。

- 弱点が明確になる: どこが理解できていて、どこが理解できていないのかが、問題演習を通して初めて明らかになります。

- 実践力が身につく: 試験本番で求められるのは、まさにアウトプット能力そのものです。時間内に問題を解く練習を積むことで、得点力が直接的に向上します。

勉強を毎日の習慣にする

「今日はやる気があるから10時間勉強するけど、明日は0時間」というようなムラのある学習は、長期的な学力向上にはつながりません。重要なのは、意志力や気分に頼らず、歯磨きのように勉強を日々の「習慣」にすることです。

- 習慣化のコツ:

- ハードルを極限まで下げる: 最初から「毎日3時間」と意気込む必要はありません。「毎日机に座って英単語を10個だけ覚える」「数学の問題を1問だけ解く」など、絶対に達成できるレベルから始めましょう。

- 決まった時間・場所で行う: 「朝食後の30分はリビングで英文法の勉強」「寝る前の15分はベッドで古文単語」のように、勉強を特定の行動や場所と結びつけると、脳がそれを習慣として認識しやすくなります。

- 継続を最優先する: 疲れている日は、量を減らしても構いません。大切なのは、1日も欠かさずに続けることです。たとえ5分でも机に向かうことで、習慣の連鎖が途切れるのを防げます。「継続は力なり」という言葉は、受験勉強においてまさに真理なのです。

【科目別】大学受験の勉強法

ここからは、主要科目ごとの具体的な勉強法と対策ポイントを解説します。すべての科目に共通する基本原則を踏まえた上で、各科目の特性に合わせたアプローチを取り入れることで、学習効果を最大化できます。

英語

英語は文系・理系を問わず、ほとんどの大学で必須となる最重要科目です。配点も高いことが多く、英語の得点が合否を直接左右すると言っても過言ではありません。英語の学力は「単語・熟語」「文法」「長文読解」の3つの要素で構成されており、これらをバランス良く鍛える必要があります。

英単語・英熟語の効率的な覚え方

単語力は、英語学習のすべての土台です。単語がわからなければ、文法を理解していても文章を読むことはできません。

- 一冊を完璧に: まずは市販の単語帳(『システム英単語』『ターゲット1900』など)を一冊決め、それを徹底的に繰り返します。複数の単語帳に手を出すのは避けましょう。

- 反復学習: 一度に完璧に覚えようとせず、「広く浅く」を何度も繰り返すのがコツです。例えば、「1日に100個の単語に目を通し、それを1週間続ける」といった方法が効果的です。人間の脳は忘れるのが前提なので、何度も出会うことで記憶に定着させます。

- 五感をフル活用: 単に目で見て覚えるだけでなく、CDや音声アプリを使って発音を聞き、自分でも声に出して音読することが非常に重要です。正しい発音を知ることでリスニング力が向上するだけでなく、音と意味が結びつき、記憶に残りやすくなります。

- 例文で覚える: 単語単体で覚えるのではなく、例文の中でその単語がどのように使われるかを確認しましょう。これにより、単語のニュアンスや語法が理解でき、長文読解や英作文にも活きてきます。

英文法の基礎固めと演習

英文法は、単語を正しく並べて文を作るためのルールです。正確な読解と英作文のためには、盤石な文法知識が不可欠です。

- 体系的な理解: まずは講義系の参考書(『総合英語 Evergreen』など)を使い、各文法項目(時制、助動詞、不定詞、分詞、関係詞など)を体系的に理解します。なぜそうなるのか、という理屈を重視しましょう。

- 問題演習で定着: 理解した内容は、網羅系の問題集(『Next Stage』『Vintage』など)を使ってアウトプットします。問題を解く際は、なぜその選択肢が正解で、他の選択肢がなぜ間違いなのかを、自分の言葉で説明できるレベルを目指してください。これを全問で繰り返すことで、知識が確実なものになります。間違えた問題には印をつけ、何度も解き直しましょう。

長文読解の対策ポイント

最終的に英語の得点を決めるのは長文読解です。単語と文法の知識を総動員して、時間内に正確に文章を読み解く力が求められます。

- 精読の徹底: 最初は時間を気にせず、一文一文の構造(SVOC)を正確に把握する「精読」の練習をしましょう。知らない単語はすべて調べ、文法的にわからない箇所は文法書で確認します。この地道な作業が、速読の土台を作ります。

- 音読: 精読して内容を完璧に理解した英文を、何度も音読することをおすすめします。音読することで、英語を英語の語順のまま理解する「英語脳」が養われ、読むスピードが自然と上がっていきます。

- パラグラフリーディング: 英語の長文は、基本的に「1パラグラフ=1つのトピック」という構成になっています。各パラグラフの要点(トピックセンテンス)を掴みながら読み進めることで、文章全体の論理構造を効率的に把握できます。

- 段階的にレベルアップ: 最初から志望校レベルの長文に挑戦するのではなく、まずは短く易しい英文から始め、徐々に語数や難易度を上げていきましょう。

数学

数学は、論理的思考力を測る科目であり、得意不得意がはっきりと分かれやすい科目です。しかし、正しい手順で学習すれば、誰でも必ず成績を伸ばすことができます。重要なのは、解法の暗記と論理的な思考力の両方をバランス良く鍛えることです。

基礎問題の反復練習で解法を定着させる

数学の入試問題の多くは、基本的な問題の解法パターンを組み合わせることで解けます。まずは、これらの解法パターンを自分の武器としてストックすることが最優先です。

- 網羅系参考書を極める: チャート式(『黄チャート』『青チャート』など)や『Focus Gold』といった網羅系の参考書を1冊選び、その例題を完璧にマスターすることを目指します。

- 「わかる」から「できる」へ: 解説を読んで「わかった」で終わらせず、必ず自力で解答を再現できるようにしましょう。問題文を見た瞬間に、解法の方針が頭に浮かぶ状態になるまで、何度も繰り返し解いてください。

- 計算力を疎かにしない: 正しい方針を立てられても、計算ミスで失点しては意味がありません。日々の演習の中で、面倒くさがらずに最後まで正確に計算しきる癖をつけましょう。

応用問題へのアプローチ方法

基礎的な解法パターンが身についたら、応用問題に挑戦します。

- 問題文の情報を整理する: 応用問題は設定が複雑なことが多いです。まずは問題文を注意深く読み、与えられている条件、求めるべきゴールを正確に把握します。図や表を書いて情報を整理するのも有効です。

- 解法の糸口を探す: 「この条件から何が言えるか?」「この形はあの基本問題に似ているな」というように、自分のストックの中から使えそうな解法パターンを探します。

- 試行錯誤を恐れない: 最初から一本道で正解にたどり着くことは稀です。様々なアプローチを試し、失敗を繰り返す中で思考力が鍛えられます。すぐに答えを見るのではなく、最低でも10~15分は粘り強く考える習慣をつけましょう。

国語

国語は、すべての学習の基礎となる読解力や論理的思考力を養う科目です。現代文、古文、漢文の3分野に分かれており、それぞれ対策法が異なります。

現代文の読解力と解答力を高める方法

現代文は「センスの科目」と思われがちですが、論理的な解き方が存在する科目です。

- 客観的な読解: 文章を読む際は、自分の主観や感想を挟まず、筆者が文章を通して何を主張したいのかを客観的に捉えることに集中します。接続詞(しかし、だから、など)や指示語(これ、それ、など)に印をつけながら読むと、文章の論理構造が掴みやすくなります。

- 選択肢問題の解き方: 正解を選ぶのではなく、「消去法」で明らかに間違っている選択肢を消していくのが基本です。本文に根拠のない記述、言い過ぎの表現、内容が逆の選択肢などを丁寧に見つけていきましょう。

- 記述問題の対策: 設問で「何を問われているのか」を正確に把握し、本文中から解答の根拠となる箇所を探し出します。その部分を、設問の要求と字数制限に合わせて、自分の言葉で再構成する練習を繰り返しましょう。

古文の単語・文法・読解対策

古文は、正しい手順で学習すれば確実に得点源にできる科目です。

- 古文単語: まずは古文単語帳を1冊完璧に覚えます。単語がわからないと話になりません。

- 古典文法: 特に助動詞の活用と意味、敬語の種類と方向(誰から誰への敬意か)は最重要項目です。これらを完璧にマスターすれば、文章の骨格が見えるようになります。

- 読解演習: 単語と文法の知識を使って、短い文章から読解演習を始めます。主語が省略されることが多いので、文脈や敬語を手がかりに「誰が」その動作をしているのかを常に補いながら読む練習が重要です。

漢文の句形と重要語句の暗記

漢文は、古文よりも学習範囲が狭く、短期間で高得点が狙えるコストパフォーマンスの高い分野です。

- 句形(句法)の暗記: 「使役」「受身」「否定」「反語」など、漢文特有の句形を覚えることが最優先です。句形を覚えれば、白文(返り点のない漢文)でもある程度意味が推測できるようになります。

- 重要語句の暗記: 漢文で頻出する単語や、日本語と意味が異なる単語を覚えましょう。

- 音読と書き下し: 返り点に従って書き下し文に直し、音読する練習を繰り返すことで、句形が身体に染み付いていきます。

理科(物理・化学・生物)

理科は、志望する学部によって重要度が大きく変わる科目です。どの科目も、表面的な暗記だけでなく、根本的な原理・原則の理解が求められます。

物理の勉強法

物理は、現象の根本的な理解と公式の導出過程が重要な科目です。「なぜこの公式が成り立つのか?」を常に考え、イメージを掴むことを大切にしましょう。公式の丸暗記に頼ると、少し設定が変わるだけで対応できなくなります。まずは力学と電磁気学の基礎を徹底的に固めることが、高得点への鍵です。

化学の勉強法

化学は、「理論化学(計算)」「無機化学(暗記)」「有機化学(構造と反応)」の3分野に大別されます。これらをバランス良く学習することが重要ですが、特に計算問題が多い理論化学は、早期から重点的に取り組む必要があります。無機・有機分野も、単なる丸暗記ではなく、周期表に基づいた性質の関連性や、反応のメカニズムと結びつけて体系的に覚えることで、知識が定着しやすくなります。

生物の勉強法

生物は暗記量が非常に多い科目ですが、図や表を多用して情報を整理し、視覚的に覚えることが効果的です。また、単語を覚えるだけでなく、生命現象の「流れ」や「仕組み」をストーリーとして理解することが重要です。近年は、知識を応用して結論を導き出す実験考察問題が頻出するため、問題演習を通して論理的思考力を養う訓練も欠かせません。

社会(日本史・世界史・地理・公民)

社会も暗記科目のイメージが強いですが、高得点を取るためには、単なる一問一答式の知識だけでなく、歴史の大きな流れや事象間の因果関係を理解することが不可欠です。

日本史の勉強法

タテ(時代の流れ)とヨコ(同時代の政治・経済・外交・文化のつながり)を意識して学習することが重要です。まずは教科書を読み込んで全体の流れを掴み、その上で一問一答や用語集を使って細かい知識を補強していくのが王道です。文化史やテーマ史(土地制度史、交通史など)も頻出なので、別途対策が必要になります。

世界史の勉強法

日本史以上に、ヨコのつながり、つまり同時代に各地域で何が起こっていたかを意識することが求められます。地図帳を常に横に置き、事件が起きた場所や国の位置関係を確認しながら学習を進めましょう。カタカナの人名や地名が多くて混乱しがちですが、地域ごとに区切って学習を進め、後からそれらを繋ぎ合わせるようにすると整理しやすくなります。

地理の勉強法

地理は暗記だけでなく、思考力が問われる科目です。統計データや地形図、雨温図などを読み解き、「なぜその地域では特定の産業が盛んなのか」「なぜそのような気候になるのか」といった理由を、自然環境と人間の営みの両面から考察する力が求められます。資料集や統計データを活用し、常に「なぜ?」と考える癖をつけましょう。

公民(倫理・政治経済)の勉強法

公民分野は、用語の正確な定義を理解することが基本です。特に政治・経済は、新聞やニュースで報じられる時事問題と関連付けて学習すると、理解が深まり記憶にも残りやすくなります。倫理は、思想家の名前とその思想内容を正確に結びつけて覚えることが中心となりますが、思想の背景や相互の関係性まで理解できると、より高得点が狙えます。

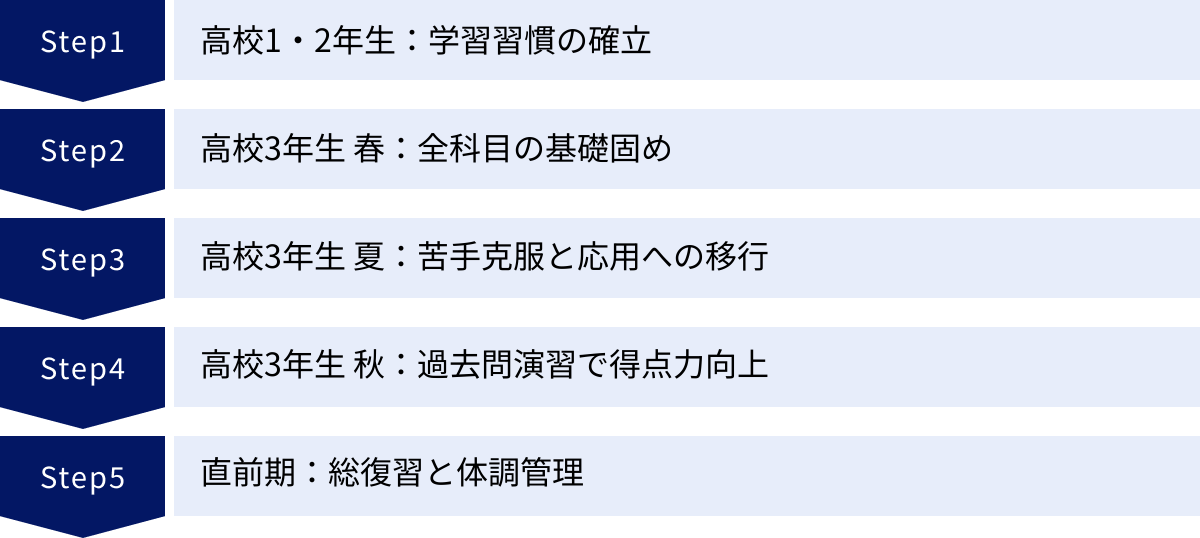

【時期・学年別】大学受験の勉強スケジュールとポイント

大学受験は、長期にわたる計画的な学習が求められるマラソンのようなものです。学年や時期に応じて、取り組むべき課題や学習のポイントは異なります。ここでは、高校1年生から入試直前期までの理想的な学習スケジュールと、各時期で意識すべきことを具体的に解説します。

高校1・2年生の過ごし方

この時期は、本格的な受験勉強の助走期間であり、今後の飛躍を支えるための土台を築く最も重要な時期です。焦って応用問題に手を出す必要はありません。以下の3点を徹底しましょう。

- 学校の授業を最優先する: 予習・復習を習慣化し、授業内容を100%理解することを目指します。特に、英語と数学は積み上げ式の科目なので、一度つまずくと取り返すのが大変です。わからないところは、その日のうちに先生や友人に質問して解決しましょう。

- 定期テストで高得点を狙う: 定期テストは、範囲が限定されたミニ受験です。テスト範囲を完璧に仕上げるという経験を繰り返すことで、計画的な学習の進め方と、知識を定着させるための基礎体力が身につきます。また、学校推薦型選抜や総合型選抜を視野に入れる場合、高1からの評定平均が直接評価対象となるため、非常に重要です。

- 学習習慣を確立する: 「毎日最低1時間は机に向かう」「通学電車では単語帳を開く」など、無理のない範囲で勉強を毎日の生活の一部に組み込みましょう。この時期に確立した学習習慣は、受験学年になったときに大きなアドバンテージとなります。英単語や古文単語、漢字など、単純な暗記ものは早期からコツコツ進めておくと、後々の負担が大幅に軽減されます。

高校3年生:春(4月~6月)

いよいよ受験学年のスタートです。この時期の目標は「全科目の基礎固め」、これに尽きます。部活動などで忙しい人も多いですが、1日3~4時間の学習時間を確保することを目指しましょう。

- やるべきこと:

- 高校1・2年生の総復習: 特に英語、数学、国語といった主要科目について、教科書や基礎的な参考書を使って総復習を行います。自分の苦手分野や、知識が曖昧になっている「穴」をすべて洗い出し、一つひとつ潰していく地道な作業が中心です。

- 志望校の決定と情報収集: この時期までに、ある程度志望校を絞り込み、入試科目や配点を確定させましょう。それに基づいて、科目ごとの学習時間の配分を考えます。

- 年間学習計画の策定: 夏休み、秋、直前期にそれぞれ何をすべきか、大まかな年間の見通しを立てます。

この春の時期にどれだけ基礎を盤石にできるかが、夏の伸び、そして秋以降の実践力に直結します。焦って応用問題に手を出すのではなく、基本を徹底的に反復することが合格への最短ルートです。

高校3年生:夏(7月~8月)

夏休みは、学校の授業がなく、まとまった勉強時間を確保できる「受験の天王山」です。ライバルたちも必死に勉強するため、ここで立ち止まると一気に差をつけられてしまいます。1日8~10時間以上の学習を目標に、計画的に過ごしましょう。

- やるべきこと:

- 苦手科目の徹底的な克服: 夏休みは、これまで後回しにしてきた苦手科目・分野に集中的に取り組む最後のチャンスです。必要であれば、中学校の範囲まで遡る勇気を持ちましょう。

- 基礎固めの完成と応用問題への移行: 春に引き続き基礎固めを行いつつ、主要科目については応用レベルの問題演習も始めていきます。基礎知識をどのように使って問題を解くのか、そのプロセスを意識した学習に切り替えていきましょう。

- 理科・社会の総仕上げ: 理科や社会は、この夏休みで一気に全範囲を終わらせる計画を立てるのが理想です。暗記項目が多い科目は、時間をかけて集中的に取り組むことで、知識が定着しやすくなります。

夏休みを終えた時点で、「主要科目の基礎は完成し、苦手分野も一通り克服できた」という状態になっていることが理想です。

高校3年生:秋(9月~12月)

夏に蓄えた力を、いよいよ得点力へと転換していく時期です。学習の中心は、インプットからアウトプット、つまり問題演習へと完全にシフトします。

- やるべきこと:

- 志望校の過去問演習: 志望校の過去問(赤本など)に本格的に取り組み始めます。最初は時間を気にせず解き、まずは出題形式や難易度、時間配分の感覚を掴みます。徐々に本番と同じ制限時間で解く練習を重ねていきましょう。

- 徹底的な自己分析: 過去問を解いたら、必ず採点と分析を行います。なぜ間違えたのか(知識不足?時間不足?ケアレスミス?)、どの分野が弱いのかを明確にし、その弱点を補強するために、これまで使ってきた参考書に戻って復習します。「過去問で課題発見 → 参考書で補強」というサイクルをひたすら繰り返すことが、この時期の最も重要な学習です。

- 模試の活用: この時期の模試は、本番さながらのシミュレーションとして、また学習計画の進捗を確認するペースメーカーとして非常に重要です。結果に一喜一憂せず、弱点発見のツールとして最大限に活用しましょう。

高校3年生:直前期(1月~)

入試本番まで残りわずか。精神的にも肉体的にも厳しい時期ですが、ここでの過ごし方が合否を分けます。

- やるべきこと:

- 新しいことには手を出さない: この時期に新しい参考書や問題集に手を出すのは絶対にやめましょう。不安になるだけです。これまでやってきた参考書やノート、間違えた問題のリストなどを見直し、知識の総整理と最終確認に徹します。

- 共通テスト対策と二次試験対策の切り替え: 共通テストが終わったら、すぐに気持ちを切り替えて二次試験対策に集中します。共通テストの自己採点結果に引きずられすぎず、目の前の課題に取り組みましょう。

- 体調管理とメンタル維持: この時期最も重要なのは、万全のコンディションで本番を迎えることです。睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。自信を持って試験会場に入れるよう、「これだけやったのだから大丈夫」と自分に言い聞かせることも大切です。

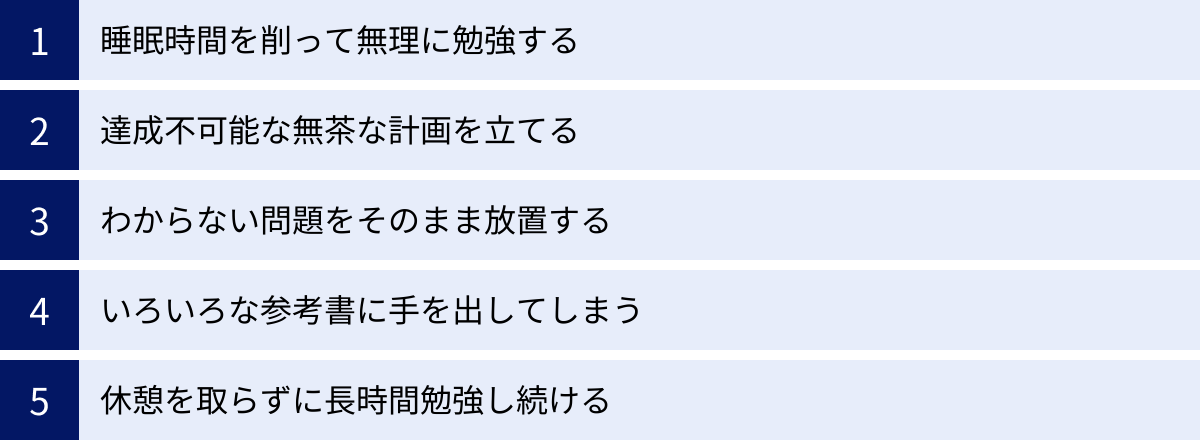

やってはいけない!不合格につながるNG勉強法

努力しているにもかかわらず成績が伸び悩む受験生には、共通する「やってはいけない勉強法」に陥っているケースが多く見られます。貴重な時間を無駄にしないためにも、これらのNG勉強法を理解し、自分の学習スタイルを見直してみましょう。

睡眠時間を削って無理に勉強する

「受験生は四当五落(4時間睡眠なら合格、5時間睡眠なら不合格)」という言葉は、もはや時代遅れの精神論です。科学的にも、睡眠不足は学習効率を著しく低下させることがわかっています。

- なぜNGなのか?:

- 記憶が定着しない: 脳は睡眠中に、日中に学習した情報を整理し、長期記憶として定着させる働きをします。睡眠時間を削ることは、せっかく勉強した内容を脳に定着させる機会を奪う行為です。

- 集中力・思考力の低下: 睡眠不足の状態では、日中の集中力が散漫になり、複雑な問題を考える思考力も低下します。眠い頭で3時間勉強するよりも、しっかり睡眠をとってから1時間集中して勉強する方が、はるかに効率的です。

- 心身の不調: 睡眠不足が続くと、免疫力が低下して風邪をひきやすくなったり、精神的に不安定になったりします。受験本番という最高のパフォーマンスが求められる場面で、体調を崩してしまっては元も子もありません。

最低でも6~7時間の睡眠は確保するように心がけましょう。 睡眠は勉強の敵ではなく、最高の味方です。

達成不可能な無茶な計画を立てる

学習計画を立てることは重要ですが、その計画が自分の実力や生活スタイルとかけ離れた、あまりにも理想の高いものであってはなりません。

- なぜNGなのか?:

- 計画倒れによるモチベーション低下: 「1日15時間勉強する」「1週間で単語帳を1冊完璧にする」といった無茶な計画は、初日から達成できずに挫折するのが目に見えています。計画を達成できない日が続くと、「自分はダメだ」と自己嫌悪に陥り、勉強そのものへの意欲を失ってしまいます。

- 学習の質の低下: 量をこなすことばかりに意識が向き、一つひとつの学習内容が雑になります。結果として、何も身についていないという最悪の事態を招きかねません。

計画は「現実的に達成可能な8割程度」の目標で立てるのがコツです。少し余裕を持たせた計画の方が、突発的な用事にも対応でき、継続しやすくなります。

わからない問題をそのまま放置する

問題演習をしていて、わからない問題が出てきたときに、すぐに答えを見たり、面倒くさがって飛ばしたりしていませんか? わからない問題こそ、あなたの学力を伸ばす絶好のチャンスです。

- なぜNGなのか?:

- 弱点がいつまでも克服できない: わからない問題を放置するということは、自分の弱点を放置するのと同じです。同じような問題が入試で出題された場合、また同じように失点してしまいます。

- 思考力が育たない: わからない問題に対して、「なぜ解けないのか」「どの知識が足りないのか」と粘り強く考えるプロセスこそが、思考力を鍛えるための最高のトレーニングです。すぐに諦める癖がついてしまうと、応用力が身につきません。

わからない問題に遭遇したら、まずは解説をじっくり読み込み、理解できるまで考え抜きましょう。それでも理解できなければ、印をつけておき、学校の先生や塾の講師、友人に必ず質問して解決する習慣をつけてください。

いろいろな参考書に手を出してしまう

本屋に行くと魅力的な参考書が並んでおり、不安からつい何冊も買ってしまう気持ちはわかります。しかし、「参考書コレクター」になることは、合格から遠ざかる行為です。

- なぜNGなのか?:

- 知識が定着しない: あれもこれもと中途半端に手をつけると、どの参考書の内容も完璧に身につかないまま終わってしまいます。知識が断片的になり、体系的な理解ができません。

- 非効率的: どの標準的な参考書も、大学受験に必要な知識は十分に網羅されています。複数の参考書をやることは、同じ内容を異なるレイアウトで学び直しているに過ぎず、時間の無駄です。

基本は「1科目1冊」。決めた参考書を何度も繰り返し、ボロボロになるまで使い込むことが、知識を確実に定着させるための王道です。

休憩を取らずに長時間勉強し続ける

根性論で「休憩は悪だ」と考え、何時間もぶっ通しで勉強しようとする人がいますが、これは逆効果です。人間の集中力には限界があります。

- なぜNGなのか?:

- 集中力の低下: 長時間続けて勉強していると、徐々に集中力が切れ、学習効率が低下していきます。ダラダラと机に向かっているだけで、内容は全く頭に入ってこないという状態に陥ります。

- 脳の疲労: 休憩を取らないと脳が疲弊し、新しい情報を取り入れたり、複雑な思考を行ったりする能力が低下します。

「50分勉強+10分休憩」や「25分勉強+5分休憩(ポモドーロ・テクニック)」のように、意識的に休憩を挟むことをおすすめします。休憩中はいったん勉強のことから離れ、ストレッチをしたり、音楽を聴いたりしてリフレッシュしましょう。その方が、トータルの学習効率は確実に上がります。

受験勉強のやる気・モチベーションを維持するコツ

1年以上に及ぶ大学受験は、学力だけでなく精神力も試される厳しい戦いです。誰しも「やる気が出ない」「何のために勉強しているんだろう」とスランプに陥る時期があります。そんな時に、自分のモチベーションを上手にコントロールし、維持するためのコツを知っておくことは非常に重要です。

なぜその大学に行きたいのか目的を明確にする

モチベーションの最も強力な源泉は、「どうしてもこの大学に入りたい」という内発的な動機です。辛くなったとき、苦しいときに立ち返る原点となります。

- 具体的な方法:

- 合格後の自分を想像する: その大学のキャンパスで友人たちと笑い合っている姿、興味のある分野の講義を受けている姿、サークル活動に打ち込んでいる姿など、大学生活を具体的に、鮮明にイメージしてみましょう。大学のパンフレットやウェブサイトの写真を眺めるだけでも効果があります。

- 将来の夢と結びつける: 「この大学のこの学部で学べば、将来〇〇という仕事に就く夢に近づける」というように、大学合格を単なるゴールではなく、自分の将来の夢を実現するためのステップとして捉えましょう。

- 目標を紙に書いて貼る: 「〇〇大学合格!」といった目標を紙に大きく書き、勉強机の前など、毎日目につく場所に貼っておくのは古典的ですが非常に効果的です。視覚的に目標を意識することで、やる気が再燃しやすくなります。

「親や先生に言われたから」という外的な動機だけでは、長い受験勉強を乗り切るのは困難です。自分自身の内側から湧き出る「行きたい理由」を見つけ出すことが、何よりも大切です。

図書館やカフェなど勉強する環境を変える

毎日同じ部屋で長時間勉強していると、どうしてもマンネリ化して集中力が途切れがちになります。そんな時は、思い切って勉強する環境を変えてみましょう。

- 環境を変えるメリット:

- 気分転換になる: いつもと違う環境に身を置くことで、新鮮な気持ちで勉強に取り組むことができます。

- 適度な緊張感が生まれる: 図書館や自習室、カフェなど、周りに他の人がいる環境では、「見られている」という意識から適度な緊張感が生まれ、集中力が高まることがあります。

- 誘惑を断ち切れる: 自宅の部屋には、漫画やゲーム、ベッドなど、勉強の妨げになる誘惑がたくさんあります。物理的にそれらから離れることで、勉強に集中せざるを得ない状況を作り出せます。

自分にとって最も集中できる「お気に入りの場所」をいくつか見つけておき、その日の気分に合わせて使い分けるのがおすすめです。

適度に休憩や息抜きを取り入れる

受験生だからといって、24時間365日勉強のことだけを考えていては、心身ともに疲弊してしまいます。計画的に休憩や息抜きを取り入れることは、サボりではなく、長期的なパフォーマンスを維持するための重要な戦略です。

- 効果的な息抜きの例:

- 軽い運動: 散歩やジョギング、ストレッチなど、体を動かすことは血行を促進し、脳をリフレッシュさせるのに非常に効果的です。

- 趣味の時間: 週に一度、あるいは一日の終わりに30分だけ、好きな音楽を聴いたり、好きな動画を見たりする時間を設けましょう。「この勉強が終わったら、あれができる」と思うと、目の前の勉強にも集中できます。

- 睡眠・仮眠: 眠気を感じながら無理に勉強を続けるのは非効率です。思い切って15~20分程度の短い仮眠をとると、頭がスッキリしてその後の学習効率が格段に上がります。

ただし、息抜きが長時間にならないように注意が必要です。あくまで「次の勉強へのエネルギーを充電するため」という意識を持ち、メリハリをつけることが大切です。

同じ目標を持つ友人と励ましあう

大学受験は孤独な戦いですが、同じ目標に向かって頑張っている仲間がいると、心強い支えになります。

- 友人と関わるメリット:

- 連帯感と競争心: 「あいつが頑張っているから自分も頑張ろう」という健全な競争心が生まれます。また、模試の結果について話し合ったり、わからない問題を教え合ったりすることで、お互いを高め合うことができます。

- 悩みの共有: 勉強の悩みや将来への不安などを共有し、共感しあうことで、精神的な負担が軽くなります。

- 情報の交換: 受験に関する有益な情報を交換できるというメリットもあります。

ただし、友人との関係が馴れ合いになり、休憩時間ばかりが長くなってしまうのは本末転倒です。お互いを高め合える、良い関係性を築くことが重要です。

大学受験の勉強法に関するよくある質問

ここでは、多くの受験生が抱える共通の疑問について、Q&A形式で回答します。これらの回答を参考に、自分の学習法を最適化していきましょう。

1日の勉強時間はどれくらい必要?

これは最も多い質問の一つですが、「これだけやれば必ず合格する」という絶対的な時間はありません。必要な勉強時間は、現在の学力、志望校のレベル、勉強を始めた時期、そして学習の質によって大きく異なるからです。

しかし、一般的な目安として、以下のような時間が参考になります。

| 学年・時期 | 平日の勉強時間(学校以外) | 休日の勉強時間 |

|---|---|---|

| 高校1・2年生 | 1~3時間 | 3~5時間 |

| 高校3年生(春) | 3~4時間 | 6~8時間 |

| 高校3年生(夏) | – | 8~10時間以上 |

| 高校3年生(秋以降) | 4~5時間 | 8~10時間以上 |

最も重要なのは、勉強時間という「量」にこだわりすぎないことです。ダラダラと10時間机に向かうよりも、高い集中力で質の高い学習を5時間行う方が、はるかに効果的です。

学習の質を高めるポイント:

- 目標を明確にする: 「今日はこの単元を完璧にする」というように、その日のゴールを具体的に設定する。

- 集中できる環境を整える: スマートフォンを別の部屋に置くなど、誘惑を排除する。

- アウトプット中心の学習: 問題演習の時間を多く取り、自分の頭で考えることを意識する。

まずは自分の生活スタイルに合わせて無理のない計画を立て、徐々に勉強時間を増やしていくことを目指しましょう。時間よりも「今日は何を達成できたか」という成果で学習を評価することが大切です。

苦手科目はどう克服すればいい?

苦手科目の存在は、多くの受験生にとって大きな悩みです。しかし、見方を変えれば、苦手科目は最も「伸びしろ」がある科目でもあります。正しいアプローチで向き合えば、大きな得点源に変えることが可能です。

- 原因を分析する:

まず、「なぜその科目が苦手なのか」という原因を自己分析します。- 単純な食わず嫌い?: なんとなく嫌い、という感情的な問題。

- 基礎が抜けている?: 中学校や高校1年生の範囲に理解できていない部分がある。

- 演習量が絶対的に不足している?: 好きな科目ばかり勉強して、苦手科目を避けている。

- 勉強法が間違っている?: 丸暗記に頼るなど、非効率な学習をしている。

- プライドを捨てて、簡単なところまで戻る:

原因が「基礎の抜け」にある場合がほとんどです。恥ずかしがらずに、中学校や小学校の教科書まで遡る勇気を持ちましょう。例えば、数学の二次関数が苦手なら一次関数を、化学の計算が苦手なら小学校の比の計算を復習するなど、自分が「これならわかる」と思えるレベルまで戻ることが、克服への一番の近道です。 - 簡単な問題で成功体験を積む:

いきなり難しい問題に挑戦するのではなく、教科書の例題レベルの簡単な問題から始め、「自力で解けた!」という小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。これにより、苦手意識が徐々に払拭され、モチベーションが向上します。 - 得意な人に教わる:

自分で考えてもわからない場合は、先生や友人など、その科目が得意な人に質問しましょう。自分がどこでつまづいているのかを説明する過程で、頭の中が整理されることもあります。

苦手科目を放置すると、受験直前期に大きな不安要素となります。時間のある早いうちから、計画的に対策を進めましょう。

スキマ時間の効果的な使い方は?

受験生にとって、通学中の電車やバス、学校の休み時間、寝る前の15分といった「スキマ時間」は、貴重な学習時間です。これらの時間を有効活用できるかどうかで、ライバルと大きな差がつきます。

スキマ時間に向いている学習:

- 英単語・古文単語の暗記: 単語帳アプリやカードを使えば、いつでもどこでも手軽に学習できます。

- 一問一答形式の問題: 日本史や世界史、理科の基礎知識など、短時間で完結する問題の確認に最適です。

- リスニング: 音声教材を聞き流すだけでも、英語の音に耳を慣らす効果があります。

- 前日の復習: 昨日学習した内容をざっと見直すことで、記憶の定着を助けます。

スキマ時間を活用するコツ:

- 事前にやることを決めておく: 「電車に乗ったらまず単語帳のこのページを開く」というように、スキマ時間にやることをあらかじめ決めておくと、スムーズに学習に入れます。

- 教材を常に携帯する: 単語帳やコンパクトな問題集など、スキマ時間用の教材を常にカバンに入れておきましょう。スマートフォンの学習アプリも非常に便利です。

1回あたりは5分や10分でも、1年間積み重ねれば数百時間という膨大な学習時間になります。「チリも積もれば山となる」を実践し、ライバルに差をつけましょう。

自分に合った学習方法を見つけるために

大学受験の学習方法は、大きく分けて「塾・予備校」「オンラインサービス」「独学」の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方法が最適かは個人の性格や学力、生活スタイルによって異なります。自分に合った学習方法を見つけるために、それぞれの特徴を比較検討してみましょう。

塾・予備校を活用するメリット・デメリット

大手予備校や地域密着型の塾など、対面での指導を中心とした伝統的な学習スタイルです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 質の高いプロの授業を受けられる | 費用が高額になりがち |

| 体系化されたカリキュラムと教材 | 通塾に時間と交通費がかかる |

| 受験情報が豊富で、進路指導が手厚い | 授業のペースに合わせる必要がある |

| 勉強に集中できる自習室などの環境 | 集団授業では質問がしにくい場合がある |

| 同じ目標を持つ仲間やライバルがいる | 自分のペースで先取り・戻り学習がしにくい |

向いている人:

- 自分一人では学習計画を立てたり、モチベーションを維持したりするのが難しい人。

- 競争環境に身を置くことでやる気が出る人。

- プロ講師による質の高い授業を直接受けたい人。

オンライン家庭教師を活用するメリット・デメリット

近年急速に普及している、インターネットを介して個別指導を受ける学習スタイルです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 場所を選ばず、自宅で受講できる | 自己管理能力が求められる |

| マンツーマン指導で質問がしやすい | 講師との相性が合わないリスクがある |

| 自分のレベルやペースに合わせた指導 | 対面ほどの緊張感は生まれにくい場合がある |

| 通塾に比べて費用が安い傾向にある | インターネット環境や機材が必要 |

| 幅広い選択肢から講師を選べる | 自習室など物理的な学習環境は提供されない |

向いている人:

- 部活動や学校が遠方で、通塾の時間を確保するのが難しい人。

- 自分の苦手な部分をピンポイントで、集中的に指導してほしい人。

- 集団授業が苦手で、自分のペースでじっくり学びたい人。

独学で進める場合の注意点

塾や予備校に通わず、市販の参考書や問題集を中心に自分で学習を進めるスタイルです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 費用を最も安く抑えられる | 強い意志と高度な自己管理能力が必須 |

| 自分のペースで自由に学習を進められる | 学習計画の立案や進捗管理が難しい |

| 時間や場所に縛られない | モチベーションの維持が困難 |

| – | わからない点を質問できる相手がいない |

| – | 受験情報が不足しがちで、客観的な視点が得にくい |

向いている人:

- すでに高い基礎学力があり、自分で学習計画を立てて遂行できる人。

- 強い意志を持ち、一人で黙々と勉強するのが得意な人。

- 経済的な理由で塾などに通うのが難しい人。

独学で進める場合は、定期的に模試を受けて自分の客観的な立ち位置を確認し、計画を修正していくことが不可欠です。また、学校の先生を最大限に活用し、積極的に質問に行く姿勢が求められます。

これらの選択肢に優劣はありません。自分の性格や弱点をよく理解し、必要であれば複数の方法を組み合わせる(例:基本は独学で進め、苦手科目だけオンライン家庭教師を利用する)など、自分だけの最適な学習環境を構築することが合格への鍵となります。

おすすめの大学受験向け学習サービス・塾

ここでは、多くの受験生に支持されている代表的な学習サービスや塾をいくつか紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選ぶ際の参考にしてください。なお、情報は変更される可能性があるため、利用を検討する際は必ず各サービスの公式サイトで最新情報を確認してください。

スタディサプリ

- 特徴: 圧倒的な低価格で、小中学校の復習から大学受験対策まで、全科目の「神授業」と呼ばれる質の高い映像授業が見放題のオンライン学習サービスです。プロの予備校講師による授業は、わかりやすさに定評があります。テキストはPDFでダウンロードできるため、タブレットやPCがあればすぐに学習を始められます。

- 向いている人:

- 費用を抑えて質の高い授業を受けたい人。

- 自分のペースで先取り学習やさかのぼり学習をしたい人。

- 塾や予備校の補助教材として、苦手分野の補強に使いたい人。

- 注意点: 映像授業を見るだけでは学力は定着しません。見た内容を自分で演習するアウトプットの時間を確保するなど、主体的な学習姿勢が求められます。

- 参照:スタディサプリ公式サイト

武田塾

- 特徴: 「授業をしない塾」という独自のコンセプトを掲げています。授業を受けるだけでは成績は伸びないという考えのもと、市販の参考書の中から生徒一人ひとりのレベルに合ったものを指定し、その参考書を完璧にマスターするための自学自習のやり方を徹底的に管理・指導します。毎週の「特訓」では、学習内容が本当に身についているかをテストで確認し、口頭での試問も行われます。

- 向いている人:

- 何をどの順番でやればいいのかわからない人。

- 自学自習の習慣を身につけたいが、一人ではサボってしまいがちな人。

- 授業を受けるよりも、自分のペースでどんどん問題演習を進めたい人。

- 参照:武田塾公式サイト

河合塾

- 特徴: 全国に校舎を持つ、日本を代表する大手予備校の一つです。「テキストの河合」と言われるほど、長年のノウハウが凝縮された質の高いオリジナルテキストに定評があります。また、受験者数が非常に多い「全統模試」は、全国のライバルの中での自分の立ち位置を正確に把握するための信頼性の高い指標となります。経験豊富なチューター(進学アドバイザー)による手厚い進路指導も魅力です。

- 向いている人:

- 質の高い教材とカリキュラムに沿って、着実に学力を伸ばしたい人。

- 信頼性の高い模試や豊富な受験データを活用して、戦略的に受験勉強を進めたい人。

- 対面授業で、仲間と切磋琢磨できる環境を求める人。

- 参照:河合塾公式サイト

東進ハイスクール

- 特徴: 有名講師陣による質の高い映像授業を、オンラインで受講できるのが最大の特徴です。「高速学習」を掲げ、1年分の授業を最短2週間~3ヶ月で修了することも可能なため、自分のペースでどんどん先取り学習を進められます。学力POSというシステムで学習状況が管理され、担任や担任助手によるコーチングでモチベーション維持もサポートされます。英単語などをゲーム感覚で覚えられる「高速マスター基礎力養成講座」も人気です。

- 向いている人:

- 部活動などで忙しく、決まった時間に校舎に通うのが難しい人。

- 早期に全範囲の学習を終え、演習に多くの時間を割きたい人。

- 有名講師のわかりやすい授業で、効率的に学習を進めたい人。

- 参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校公式サイト

四谷学院

- 特徴: 「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」という独自の「ダブル教育」が最大の強みです。集団授業は、科目ごとに自分の学力に合ったクラスで受講できるため、無理なく、無駄なく学習できます。それに加え、55段階個別指導では、中学レベルから東大レベルまでを細かくスモールステップに分けたテストをマンツーマンで指導を受けながらクリアしていくことで、基礎から応用まで、知識の穴をなくし、完璧な理解を目指します。

- 向いている人:

- 得意科目と苦手科目の学力差が大きい人。

- 基礎に不安があり、中学レベルから徹底的にやり直したい人。

- 集団授業での「わかる」と、個別指導での「できる」を両立させたい人。

- 参照:四谷学院公式サイト