中学受験は、お子さまの将来を左右する大きな選択です。数ある進学塾の中で、特に長い歴史と豊富な実績を誇る「日能研」は、多くの方が候補に挙げるのではないでしょうか。しかし、その一方で「クラス分けの基準がよくわからない」「料金はどのくらいかかるの?」「うちの子に合っているのだろうか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくありません。

中学受験という長い道のりを親子で乗り越えるためには、塾のシステムや特徴を深く理解し、お子さまに最適な環境を選ぶことが何よりも重要です。特に、日能研の強みである膨大なデータに基づいた指導や、子どもの学ぶ意欲を引き出すカリキュラム、そして気になるクラス分けの仕組みは、入塾を検討する上で欠かせない判断材料となります。

この記事では、日能研のクラス分けの具体的な基準から、学年別の詳細な料金体系、コース内容、そして実際に通わせている保護者からの評判まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、日能研がどのような塾で、お子さまの成長をどうサポートしてくれるのかが明確になり、自信を持って次のステップに進めるようになるでしょう。

目次

そもそも日能研とは?

中学受験を考え始めたとき、多くの方がその名を耳にする「日能研」。まずは、日能研がどのような塾なのか、その基本的な理念や特徴から詳しく見ていきましょう。

中学受験を専門とする大手進学塾

日能研は、1953年の創立以来、長年にわたり中学受験指導に特化してきた、日本最大級の規模を誇る進学塾です。「シカクいアタマをマルくする」というキャッチフレーズはあまりにも有名で、単なる知識の詰め込みではなく、子どもたちが自ら考え、学ぶ楽しさを発見することを教育の根幹に据えています。

全国に約150の教室を展開しており(2024年時点)、そのネットワークを活かした豊富なデータと指導ノウハウが最大の強みです。長年の歴史の中で蓄積された卒業生のデータは、志望校選びや合格に向けた学習戦略を立てる上で、非常に信頼性の高い指標となります。

日能研は、子どもたちを「未来への学び」へと導くことを目指しています。それは、単に中学校に合格することだけをゴールとするのではなく、中学、高校、大学、そして社会に出てからも通用する「学び続ける力」や「自ら課題を発見し解決する力」を育むことを意味します。この理念は、授業スタイルや教材、サポート体制の随所に反映されており、多くの子どもたちと保護者から支持を集める理由の一つとなっています。

日能研の3つの特徴

日能研が他の中学受験塾と一線を画す点はどこにあるのでしょうか。ここでは、その指導の核となる3つの大きな特徴について掘り下げていきます。

膨大なデータに基づく進路指導

日能研の進路指導を支えているのは、他塾の追随を許さない圧倒的な量のデータです。その根幹をなすのが、年間約30万人以上が受験する「全国公開模試」です。この模試は、全国規模で自分の学力レベルや志望校内での立ち位置を客観的に把握できる貴重な機会であり、その結果から算出される偏差値や合格可能性判定は、極めて高い精度を誇ります。

さらに、日能研生専用のWebサイト「マイニチノウケン」を通じて、テストの結果分析や過去の卒業生の合格・不合格データ(Nレポート)などを閲覧できます。これにより、偏差値だけではわからない「自分の成績で、どの学校にどのくらいの確率で合格した先輩がいるのか」といった、より具体的でリアルな情報を得ることが可能です。

これらの客観的なデータと、各校舎の教室スタッフによる長年の経験に基づいた主観的なアドバイスを組み合わせることで、一人ひとりの生徒に最適な志望校選びと学習計画の提案が実現します。「データの日能研」と呼ばれる所以は、この科学的根拠に基づいた的確な進路指導にあるのです。

「学ぶ楽しさ」を重視した授業スタイル

日能研の授業は、講師が一方的に知識を教える講義形式ではありません。子どもたちとの対話を重視し、「なぜそうなるのか?」という思考のプロセスを大切にしています。講師は、答えそのものではなく、答えに至るまでの考え方やヒントを投げかけ、子どもたちが自らの力で正解にたどり着けるよう導きます。

この「発見的」な学習スタイルは、子どもたちの知的好奇心を刺激し、「わかった!」という達成感を通じて学ぶこと自体の楽しさを実感させます。また、時にはグループで課題に取り組む場面もあり、仲間と意見を交換しながら多角的な視点を養う機会も設けられています。

使用されるテキスト「本科教室」も、単なる問題集ではなく、子どもたちの思考を促すような工夫が凝らされています。一つのテーマを様々な角度から掘り下げていく構成になっており、知識が断片的にならず、体系的に結びついていく「スパイラル方式」のカリキュラムが特徴です。このような授業を通じて、子どもたちは受け身の学習から脱却し、能動的に学ぶ姿勢を身につけていきます。

子どもの自主性を育むサポート体制

日能研では、子どもの自主性を尊重し、自律的な学習者を育てることを目標の一つに掲げています。その代表的な例が、家庭学習の進め方です。日能研では基本的に「予習」を課しません。授業で初めて新しい内容に触れ、そこで生まれた疑問や興味を家庭での「復習」で深めていくというサイクルを推奨しています。これにより、子どもたちは「やらされる学習」ではなく、「知りたいからやる学習」へとシフトしていきます。

家庭学習の管理や親子間のコミュニケーションを円滑にするツールとして、「マイニチノウケン」が大きな役割を果たします。保護者はこのサイトを通じて、子どものテスト結果や学習の進捗状況、塾からのお知らせなどをリアルタイムで確認できます。また、子ども自身も学習計画を立てたり、Web上で復習用の動画教材を視聴したりすることができ、自ら学習をコントロールする習慣が身につきます。

もちろん、困ったときには教室のスタッフや講師がいつでも相談に乗ってくれます。定期的な保護者会や個人面談も充実しており、塾と家庭が一体となって子どもの成長を見守る体制が整っています。過度な管理や干渉はせず、子どもが自分で考え、行動するのを見守り、必要な時に手を差し伸べる。これが日能研のサポートスタイルの基本です。

日能研が向いている子どものタイプ

これまでの特徴を踏まえると、日能研は以下のようなタイプのお子さまに特に向いていると言えるでしょう。

- 基礎からじっくり学びたい子: 思考プロセスを重視し、丁寧な指導を行うため、着実に学力を積み上げたいお子さまに適しています。

- 競争が苦手、またはマイペースな子: 過度に競争を煽る雰囲気ではなく、仲間と協力しながら学ぶスタイルを好むお子さまが安心して通えます。

- 「なぜ?」を大切にする探究心のある子: 知的好奇心を刺激し、自ら考えることを促す授業は、探究心の強いお子さまの能力を大きく伸ばします。

- 客観的なデータに基づいて判断したい家庭: 豊富なデータに基づいた的確な進路指導は、納得感のある志望校選びをしたいと考えるご家庭にとって大きな魅力です。

逆に、常に高いレベルの競争環境に身を置き、最難関校に特化したハイレベルな演習を早期から大量にこなしたいという場合は、SAPIXなどの他の塾が選択肢になるかもしれません。日能研の魅力は、中学受験という目標に向かいながらも、子どもの知的好奇心と自主性を育み、学ぶこと自体の楽しさを教えてくれる点にあると言えるでしょう。

日能研のクラス分けの仕組みを徹底解説

日能研への入塾を検討する上で、最も気になるのが「クラス分け」の仕組みではないでしょうか。どのクラスに所属するかは、学習環境やモチベーションに大きく影響します。ここでは、クラスの種類から分け方の基準、クラス替えの頻度まで、その全貌を詳しく解説します。

クラスの種類とレベル

日能研のクラスは、基本的に学力レベルに応じて編成されます。ただし、校舎の規模や地域によってクラスの名称や数が異なる場合があるため、ここでは最も一般的な分類を紹介します。

| クラスの種類 | レベル | 主な目標校 | 授業内容の特徴 |

|---|---|---|---|

| 基礎クラス(Aクラス) | 基礎・標準 | 中堅校~上位校 | 基本事項の徹底理解、標準問題の完全習得 |

| 応用クラス(Mクラス) | 応用・発展 | 上位校~難関校 | 応用問題への挑戦、思考力を要する問題演習 |

| 発展・選抜クラス | 最上位 | 最難関校 | 最高レベルの問題演習、志望校別対策 |

基礎クラス(Aクラス)

Aクラスは、中学受験の土台となる基礎学力を固めるためのクラスです。多くのお子さまがこのクラスからスタートします。授業では、教科書レベルの基本的な知識や解法を「なぜそうなるのか」という理屈から丁寧に解説し、確実に定着させることを目指します。

目標とするのは、主に中堅校から上位校への合格です。焦らずじっくりと自分のペースで学びたいお子さまや、中学受験の勉強を始めたばかりで、まずは基礎をしっかりと身につけたいお子さまに最適な環境です。ここで盤石な土台を築くことが、その後の飛躍に繋がります。

応用クラス(Mクラス)

Mクラスは、Aクラスで学ぶ基本事項を土台として、より高度な応用問題や発展的な内容に挑戦するクラスです。Aクラスの内容はすでに習得していることが前提となるため、授業のスピードも速くなり、より深い思考力が求められます。

目標とするのは、上位校から難関校への合格です。基礎力は定着しており、さらに高いレベルを目指したいという意欲のあるお子さまが集まります。質の高い仲間と切磋琢磨することで、互いに刺激し合いながら学力を高めていくことができるでしょう。

発展・選抜クラス(Gクラス・Rクラスなど)

一部の大規模な校舎や、地域の基幹校には、Mクラスの上にさらに上位のクラスが設置されています。「Gクラス(マスター選抜クラス)」や、そのさらに上の「Rクラス(トップ・オブ・マスター選抜クラス)」などがこれにあたります。

これらのクラスは、最難関中学校(いわゆる御三家など)への合格を本気で目指す生徒だけが選抜される、まさにトップレベルの集団です。入室するためには、全国公開模試で極めて優秀な成績を収める必要があり、基準は非常に厳しく設定されています。授業内容も、最高難度の問題演習や、記述問題・思考力問題に特化した対策が中心となり、中学受験の最高峰を目指すための環境が整えられています。これらのクラスは設置されている校舎が限られているため、希望する場合は事前に確認が必要です。

クラス分けの基準となる2種類のテスト

日能研のクラス分けは、主に2種類のテストの結果に基づいて行われます。それぞれのテストの目的と役割を理解しておくことが重要です。

全国公開模試

クラス分けの判断において、最も重要な指標となるのが「全国公開模試」です。これは、日能研生だけでなく外部生も受験する大規模な模試で、4・5年生は月に1回程度、受験学年である6年生は月に2回程度の頻度で実施されます。

この模試の目的は、現時点での総合的な学力と、全国における自分の立ち位置を客観的に把握することです。出題範囲も、それまでに学習した内容すべてを含む総合的なものとなります。クラス分けは、この全国公開模試で算出される「偏差値」を基準に行われるのが一般的です。例えば、「偏差値〇〇以上ならMクラス」といった明確な基準が設けられています。志望校の合格可能性判定にも直結するため、日能研生にとって最も重要なテストと言えるでしょう。

学習力育成テスト(旧:カリキュラムテスト)

「学習力育成テスト」は、日々の授業内容がどれだけ定着しているかを確認するためのテストです。4・5年生は2週間に1回、6年生は毎週と、非常に短いスパンで実施されます。

出題範囲は、直近の2週間(または1週間)で学んだ内容に限定されており、学習の定着度を測る復習テストとしての意味合いが強いです。このテストの結果は、クラス分けの直接的な基準になることは少ないですが、参考資料として考慮されたり、クラス内での「席替え」の基準になったりすることが多くあります。毎週・隔週で自分の頑張りが席順という目に見える形で反映されるため、子どもたちの学習ペースを維持し、モチベーションを高めるための重要な仕組みとなっています。

クラス替え(席替え)の頻度

クラス替え(AクラスからMクラスへの昇格など)は、一般的に2ヶ月に1回程度、全国公開模試の結果を受けて実施されます。直近2回分の模試の平均偏差値など、複数回の成績を総合的に見て判断されることが多いため、一度の失敗で即クラスダウンするというよりは、継続的な努力が評価されるシステムになっています。

一方、クラス内での席替えは、前述の通り学習力育成テストの結果に基づいて2週間ごとに行われるのが基本です。成績上位者から好きな席を選べる、あるいは前方の席に座れるといったルールを設けている校舎が多く、子どもたちにとっては身近な目標となり、学習意欲をかき立てる効果的な仕掛けとなっています。

上位クラスに在籍するメリット

上位クラス(MクラスやG/Rクラス)に在籍することには、いくつかの明確なメリットがあります。

- 高いレベルの学習環境: 周囲の生徒の学力レベルが高いため、授業中の質疑応答や議論も活発になります。質の高い仲間と切磋琢磨することで、自然と学習意欲が高まり、より高い目標を目指すようになります。

- 高度な授業内容: 基礎的な内容は理解している前提で授業が進むため、難易度の高い応用問題や発展的なテーマに多くの時間を割くことができます。これにより、思考力や問題解決能力が効率的に鍛えられます。

- 豊富な情報と対策: 難関校や最難関校を目指す生徒が集まるため、志望校対策に関する情報が豊富に得られます。また、担当する講師も、難関校の入試傾向を熟知した経験豊富なベテランが配置されることが多い傾向にあります。

これらのメリットを享受するために、多くの子どもたちが上位クラスを目指して日々の学習に励んでいます。

クラスが下がる「クラス落ち」は本当にある?

保護者の方からよく聞かれる不安の一つに「クラス落ち」があります。結論から言うと、クラス落ちは実際にあります。全国公開模試の成績が継続的にクラスの基準を下回った場合、下のクラスへ移動となる可能性があります。

しかし、クラス落ちを過度にネガティブに捉える必要はありません。むしろ、「自分に合ったレベルで、もう一度基礎を固め直す良い機会」と前向きに考えることが大切です。応用クラスの速いペースについていけず、消化不良を起こしていた場合、基礎クラスでじっくりと苦手分野を克服することで、結果的に全体の学力が向上し、再び上のクラスを目指せるようになるケースは少なくありません。

もしクラス落ちしてしまった場合は、まずはお子さまの気持ちを受け止め、励ましてあげることが重要です。その上で、なぜ成績が振るわなかったのかを冷静に分析し、塾の先生に相談しながら学習計画を見直しましょう。クラス落ちは、中学受験の過程で起こりうる一つの出来事に過ぎません。大切なのは、その経験をどう次に活かすかです。

【学年別】日能研の料金体系

塾選びにおいて、費用は避けては通れない重要な要素です。日能研に通う場合、具体的にどのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、学年別の授業料から、教材費や季節講習費といった諸費用まで、料金体系を詳しく解説します。

※以下に示す料金は、主に関東地区の校舎における2024年度の料金を参考にしています。校舎や地域、年度によって金額は変動する可能性があるため、必ずお近くの校舎の最新情報をご確認ください。

4年生の料金

中学受験の本格的な学習がスタートする4年生。週2回の通塾が基本となります。

- 入会金: 約22,000円(税込)

- 月額授業料(本科教室/4科目): 約25,410円(税込)

- 学習力育成テスト費(月額): 約2,750円(税込)

- 全国公開模試受験料(年間6回分): 約23,760円(税込)

- 教材費(年間概算): 約40,000円~50,000円

- 季節講習費(夏期・冬期など/年間概算): 約80,000円~100,000円

これらを合計すると、4年生でかかる費用の年間総額は、おおよそ55万円~65万円が目安となります。

5年生の料金

学習内容が格段に難しくなり、通塾日数も週3回に増える5年生は、「受験の天王山」とも呼ばれる重要な学年です。

- 月額授業料(本科教室/4科目): 約34,980円(税込)

- 学習力育成テスト費(月額): 約4,620円(税込)

- 全国公開模試受験料(年間10回分): 約44,000円(税込)

- 教材費(年間概算): 約50,000円~60,000円

- 季節講習費(春期・夏期・冬期/年間概算): 約150,000円~200,000円

5年生になると授業料やテスト費用、講習費用が全体的に上がり、年間の総額は、おおよそ80万円~95万円が目安となります。特に夏期講習は費用が大きくなる傾向にあります。

6年生の料金

いよいよ受験本番を迎える6年生。前期と後期で学習内容が変わり、後期には志望校対策が本格化します。

- 月額授業料(本科教室/前期): 約43,890円(税込)

- 月額授業料(本科教室/後期): 約55,220円(税込)

- 学習力育成テスト費(月額): 約4,620円(税込)

- 全国公開模試受験料(年間11回分): 約52,800円(税込)

- 教材費(年間概算): 約60,000円~70,000円

- 季節講習費(春期・夏期など/年間概算): 約200,000円~250,000円

- 特別講座(日曜特訓など/概算): 約150,000円~300,000円(選択する講座による)

6年生は、後期の授業料が上がることに加え、志望校別の特別講座などが加わるため、費用が大幅に増加します。年間の総額は、選択する講座にもよりますが、おおよそ120万円~150万円以上になることも珍しくありません。

授業料以外にかかる諸費用

月々の授業料以外にも、年間を通して様々な費用が発生します。予算を立てる際には、これらの諸費用をしっかりと把握しておくことが重要です。

入会金(入室金)

塾に入会する際に一度だけ支払う費用です。兄弟姉妹が在籍している場合や、特定のキャンペーン期間中には割引や免除が適用されることがあります。

教材費

通常授業で使用する「本科教室」テキストや、副教材、テスト問題集などの費用です。学年が上がるにつれて教材の量が増え、費用も高くなります。

全国公開模試受験料

クラス分けや志望校判定の基準となる重要な模試の受験料です。日能研生は原則として全員が受験します。

学習力育成テスト費

日々の学習定着度を確認するテストの費用です。授業料とは別に、月額で請求されるのが一般的です。

季節講習費(春期・夏期・冬期)

春・夏・冬の長期休暇中に行われる集中講座の費用です。特に5・6年生の夏期講習は、受験の成否を分ける重要な期間と位置づけられており、費用も高額になります。参加は任意ですが、ほとんどの生徒が受講します。

特別講座・オプション講座の費用

6年生になると、通常授業に加えて志望校のレベルや傾向に合わせた特別講座が開講されます。代表的なものに「日曜特訓」や「志望校別特別講座」があり、これらは別途申し込みと費用が必要です。どの講座を選択するかによって、年間の総額は大きく変わってきます。

他の大手中学受験塾との料金比較

日能研の料金は、他の中学受験塾と比較してどのような位置づけなのでしょうか。ここでは、SAPIX、四谷大塚、早稲田アカデミーという他の大手塾と、4年生の料金を例に比較してみましょう。

| 塾名 | 4年生 月謝(目安) | 4年生 年間総額(目安) | 指導スタイルの特徴 |

|---|---|---|---|

| 日能研 | 約25,000円 | 約55~65万円 | バランス型。データ重視で丁寧な指導。 |

| SAPIX | 約45,000円 | 約70~80万円 | 最難関校に強み。復習主義で大量の演習。 |

| 四谷大塚 | 約31,000円 | 約60~70万円 | 予習シリーズが有名。オーソドックスなスタイル。 |

| 早稲田アカデミー | 約31,000円 | 約60~70万円 | 熱血指導。競争意欲をかき立てる雰囲気。 |

※上記は2024年時点での各塾公式サイト等の情報を基にした概算であり、諸費用を含めた目安です。必ず各塾の最新情報をご確認ください。

この比較から、日能研の料金は、大手中学受験塾の中では比較的リーズナブルな水準にあると言えます。ただし、最難関校を目指すSAPIXは授業料が高めに設定されているなど、各塾の指導方針やターゲット層によって料金体系は異なります。

重要なのは、料金の安さだけで塾を選ぶのではなく、各塾の教育理念や指導スタイル、カリキュラムがお子さまの性格や目標に合っているかを総合的に判断することです。高額な教育費を無駄にしないためにも、体験授業や説明会に積極的に参加し、納得のいく塾選びをしましょう。

日能研の中学受験に関する評判・口コミ

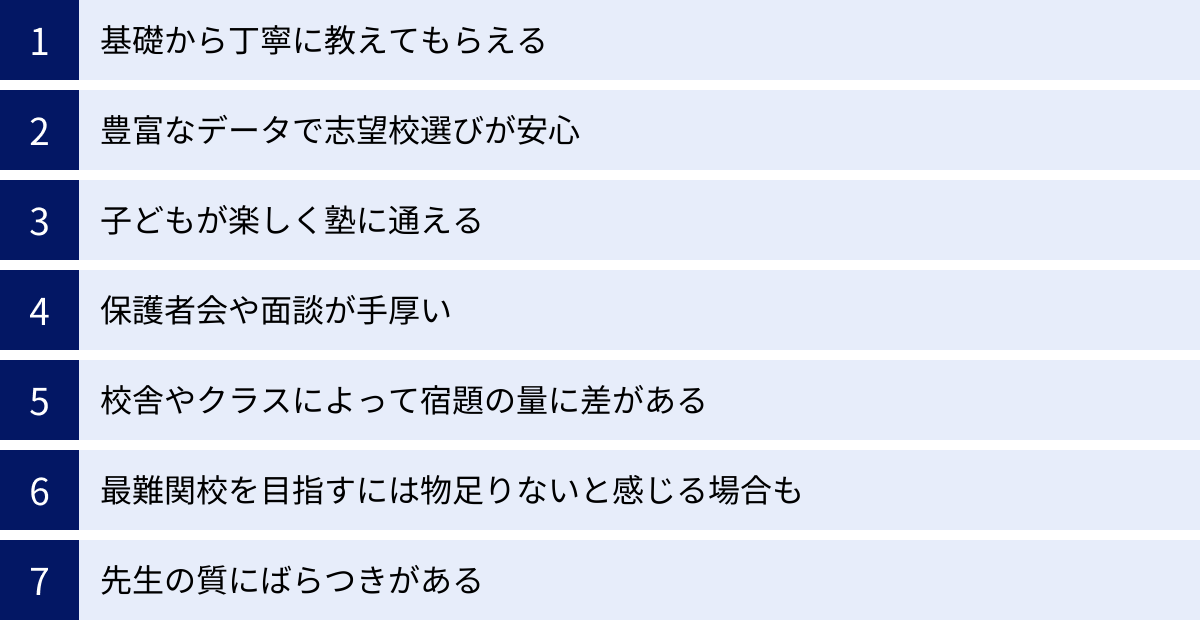

塾選びでは、実際に通っているご家庭の「生の声」が気になるものです。ここでは、日能研に関する様々な評判や口コミを、「良い点」と「気になる点」に分けて、中立的な視点でご紹介します。ただし、これらはあくまで個人の感想であり、校舎や担当講師、クラスによって状況は大きく異なることを念頭に置いてご覧ください。

良い評判・口コミ

まずは、日能研が評価されている点について見ていきましょう。

基礎から丁寧に教えてもらえる

「中学受験の勉強を始めたばかりでも、無理なくついていけた」「基礎クラスでじっくり教えてもらえたので、算数嫌いが克服できた」といった声は、日能研の評判として非常によく聞かれます。

これは、日能研が「なぜそうなるのか」という思考のプロセスを重視し、Aクラス(基礎クラス)を中心に基本の定着を徹底する指導方針をとっていることの表れです。急いで先に進むのではなく、一つひとつの単元を確実に理解しながら進むスタイルは、特に入塾したての4年生や、勉強に苦手意識のあるお子さまにとって、大きな安心材料となっています。

豊富なデータで志望校選びが安心

「全国公開模試の判定が信頼できる」「過去の卒業生のデータが豊富で、面談でのアドバイスに説得力があった」など、日能研の強みであるデータ活用を評価する声も多数あります。

中学受験では、偏差値だけでは測れない学校との相性や、入試問題との適性など、考慮すべき要素が多岐にわたります。日能研では、長年蓄積された膨大な卒業生の併願パターンや合格・不合格のデータを基に、一人ひとりの生徒の成績や特性に合わせた、きめ細やかな進路指導を行います。この客観的なデータに基づいたアドバイスは、保護者が納得して志望校を決定する上で、大きな支えとなっています。

子どもが楽しく塾に通える

「競争が激しすぎず、和やかな雰囲気で友達と楽しく勉強できた」「先生が子どもの興味を引くような話をしてくれるので、授業が面白いらしい」という口コミも、日能研の特徴をよく表しています。

日能研は、過度に競争を煽るのではなく、仲間と協力しながら学ぶ「クラスみんなで合格しよう」という雰囲気作りを大切にしています。また、知的好奇心を刺激するような授業展開は、子どもたちに「学ぶ楽しさ」を実感させ、塾へ通うモチベーションに繋がります。特に、競争が苦手なお子さまや、マイペースに学びたいお子さまにとっては、非常に居心地の良い環境と言えるでしょう。

保護者会や面談が手厚い

「定期的に保護者会があり、最新の入試情報や家庭での学習の進め方について詳しく説明してくれる」「個人面談で、子どもの塾での様子を細かく教えてもらえ、親身に相談に乗ってくれた」など、保護者へのサポート体制を評価する声も多いです。

中学受験は、塾だけでなく家庭のサポートも不可欠です。日能研では、保護者会や個人面談を定期的に実施し、塾と家庭が連携して子どもを支える体制を重視しています。また、Webサイト「マイニチノウケン」を通じて、学習状況や塾からのお知らせが密に共有される点も、共働きの家庭などから高く評価されています。

気になる評判・口コミ

一方で、日能研に対して改善を求める声や、ミスマッチを感じたという評判も存在します。入塾後のギャップをなくすためにも、これらの点についてもしっかりと把握しておきましょう。

校舎やクラスによって宿題の量に差がある

「同じ日能研なのに、隣の駅の校舎は宿題が多いと聞いた」「クラスの先生の方針で、宿題の出し方が全然違う」という口コミは、大手塾ならではの課題と言えるかもしれません。

日能研全体のカリキュラムは統一されていますが、日々の宿題の量や内容、チェックの厳しさなどは、各校舎の責任者やクラス担当の講師の裁量に委ねられている部分が大きいです。そのため、校舎やクラスによって家庭学習の負担感に差が生まれることがあります。入塾を検討する際には、説明会などで、その校舎の具体的な宿題の方針について質問しておくと良いでしょう。

最難関校を目指すには物足りないと感じる場合も

「御三家を目指すには、演習量が足りない気がした」「SAPIXに通っている子と比べて、進度がゆっくりに感じる」といった声は、特に上位層の生徒を持つご家庭から聞かれることがあります。

日能研は基礎を重視する反面、最難関校に特化したハイレベルな問題演習の量やスピードは、SAPIXなどの塾に及ばないと感じるケースがあるようです。もちろん、GクラスやRクラスといった選抜クラスでは最高レベルの指導が受けられますが、そのクラスに入るための基準は非常に高く、誰もがその環境を享受できるわけではありません。 お子さまが最難関校を第一志望に据えている場合は、日能研のカリキュラムで十分な対策が可能か、慎重に見極める必要があります。

先生の質にばらつきがある

「ベテランの先生の授業は素晴らしいが、若い先生だと少し物足りない」「質問への対応が先生によって違う」など、講師の質に関するばらつきは、どの塾でも聞かれる課題です。

日能研には、経験豊富なプロ講師が多数在籍している一方で、大学生のアルバイト講師が一部のサポート業務や質問対応を担当している場合もあります。もちろん、熱心で優秀な学生講師もいますが、指導力や経験に差があるのは事実です。こればかりは、実際に授業を受けてみないとわからない部分も大きいですが、体験授業などを活用して、お子さまとの相性や教室全体の雰囲気を確認することが重要です。

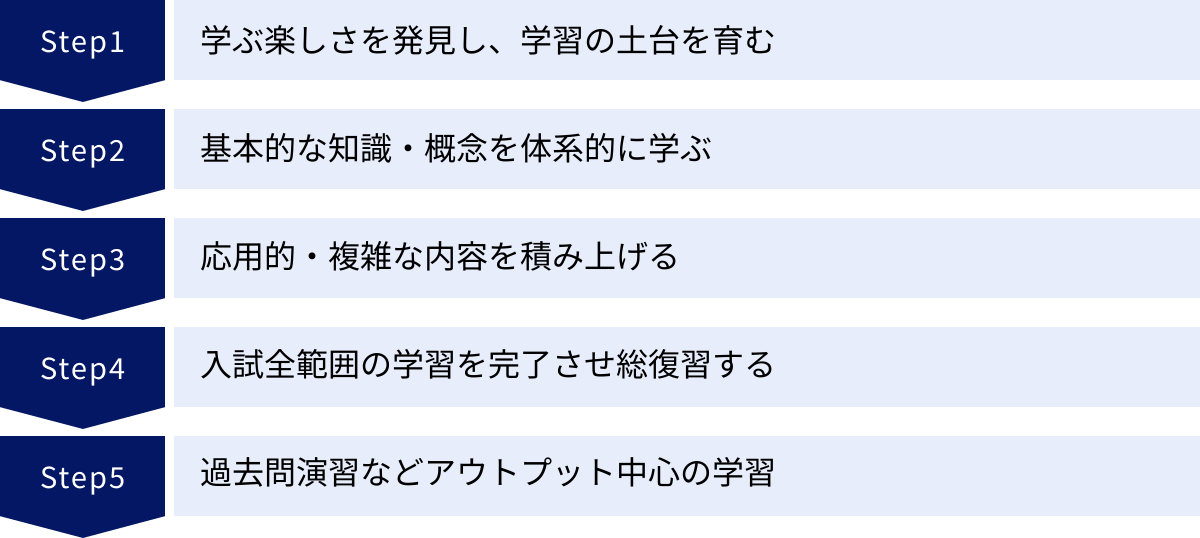

日能研のコース・カリキュラム内容

日能研の強みは、長年の指導経験から生み出された、体系的で継続性のあるカリキュラムにあります。ここでは、学年ごとにどのような学習を進めていくのか、その詳細な内容と、通常授業以外の特別な講座について解説します。

学年別の学習ステージ

日能研のカリキュラムは、同じ単元を難易度や深さを変えながら繰り返し学ぶ「スパイラル方式」を基本としています。これにより、一度学んだ知識を忘れにくくし、学年が上がるごとに理解を深め、応用力を身につけていくことができます。

3年生(予科教室):低学年の学び

本格的な受験勉強の前に、「学ぶことの楽しさ」を発見し、学習の土台となる知的好奇心や思考力を育むステージです。パズルやゲームのような要素を取り入れた教材「知の翼」などを使い、子どもたちが夢中になって取り組めるような工夫がされています。国語では豊かな語彙力や表現力、算数では数や図形に対する感覚を養い、理科や社会に繋がる身の回りの事象への興味を引き出します。この時期に「勉強は楽しいもの」という原体験を持つことが、その後の長い受験勉強を乗り越える力となります。

4年生(本科教室):系統学習のステージ

いよいよ中学受験に向けた本格的な学習が始まるステージです。国語・算数・理科・社会の4教科について、基本的な知識や概念を体系的に学んでいきます。 この時期に学ぶ内容は、すべての学習の「幹」となる部分です。日能研では、この「なぜそうなるのか」という根本理解を非常に重視しており、一つひとつの知識を丁寧に関連付けながら、盤石な基礎学力を築き上げていきます。また、「授業→家庭学習(復習)→テスト」という学習サイクルを確立し、自律的な学習習慣を身につけることも大きな目標となります。

5年生(本科教室):完成学習のステージ

4年生で築いた基礎の上に、より高度で複雑な内容を積み上げていく、質・量ともに学習のピークを迎える「完成学習」のステージです。学習する単元の難易度が上がり、覚えるべき知識も飛躍的に増加するため、「受験の天王山」とも呼ばれます。4年生で学んだ知識を応用・発展させ、複数の知識を組み合わせないと解けないような問題に挑戦していきます。この1年間をいかに乗り越えるかが、志望校合格の鍵を握ると言っても過言ではありません。

6年生前期(本科教室):合格力完成のステージ

6年生の夏休み前までは、小学校で学ぶ範囲、すなわち中学入試に出題されるすべての単元の学習を完了させることを目指します。新しいことを学ぶと同時に、4年生から学んできた膨大な知識の総復習を行い、知識の網羅性を高めていきます。また、全国公開模試などを通じて、自分の苦手分野や弱点を明確にし、それらを一つひとつ潰していく作業も重要になります。この時期までに、入試本番で戦うための「知識の引き出し」を完成させることが目標です。

6年生後期(本科教室):合格力実践のステージ

夏休み明けからは、いよいよ入試本番を見据えた「合格力実践」のステージに突入します。これまでインプットしてきた知識を、いかにして「得点」に結びつけるかという、アウトプット中心の学習にシフトします。志望校の過去問演習を繰り返し行い、時間配分や解答の順序といった実戦的なテクニックを磨きます。また、志望校のレベルや出題傾向に合わせた「志望校別特別講座」も始まり、より専門的な対策を徹底的に行い、合格を確実なものにしていきます。

通常授業以外の講座

日能研では、通常授業である「本科教室」を補完し、学力をさらに伸ばすための様々な講座が用意されています。

春期・夏期・冬期講習

学校の長期休暇を利用して行われる集中講座です。通常授業とは異なる専用のテキストを用いて、前学期までの総復習や、重要単元の集中学習など、テーマを絞った学習を行います。特に、5年生・6年生の夏期講習は、まとまった学習時間を確保できる貴重な機会であり、苦手分野の克服や得意分野の伸長に大きく貢献します。参加は任意ですが、学習の遅れを防ぎ、ライバルに差をつけるためにも、ほとんどの生徒が受講します。

日曜特訓・志望校別特別講座

主に6年生の後期から本格的に始まる、最重要のオプション講座です。

「日曜特訓」は、難関校合格を目指す生徒を対象に、レベルの高い問題演習を集中的に行う講座です。

「志望校別特別講座」は、開成、麻布、桜蔭といった最難関校や、各地域の人気校など、特定の学校の入試問題の傾向を徹底的に分析し、それに特化した対策を行う講座です。同じ志望校を目指す仲間たちと、本番さながらの緊張感の中で演習を繰り返すことで、合格に必要な実践力を鍛え上げます。これらの講座は、志望校合格の可能性を大きく高めるものであり、受講には全国公開模試の成績など、一定の基準が設けられている場合があります。

日能研の中学受験合格実績

塾選びの際に、多くの方が最も注目するのが「合格実績」でしょう。どれだけ多くの生徒を、どのレベルの中学校に合格させているかは、塾の指導力を測る一つの客観的な指標となります。ここでは、日能研の最新の合格実績と、その数字を見る上での注意点を解説します。

2024年度の主な中学校合格実績

日能研が公式サイトで公表している、2024年度入試の主な中学校の合格者数(関東地区)は以下の通りです。

| 学校名 | 2024年度 合格者数 |

|---|---|

| 開成中学校 | 69名 |

| 麻布中学校 | 75名 |

| 武蔵中学校 | 42名 |

| 桜蔭中学校 | 41名 |

| 女子学院中学校 | 81名 |

| 雙葉中学校 | 38名 |

| 駒場東邦中学校 | 91名 |

| 慶應義塾普通部 | 64名 |

| 早稲田中学校 | 151名 |

| 渋谷教育学園幕張中学校 | 225名 |

| 栄光学園中学校 | 58名 |

| 聖光学院中学校 | 71名 |

(参照:日能研公式サイト 2024年入試結果)

このように、男女御三家をはじめとする最難関校から、人気の難関・上位校まで、幅広い学校に多数の合格者を輩出していることがわかります。特に、中堅校から上位校にかけての合格者層の厚さは、日能研の指導が幅広い学力層の生徒に対応していることを示しています。

合格実績を見るときの注意点

華々しい合格実績の数字を見る際には、いくつか知っておくべき注意点があります。これらの点を理解しないまま数字だけを鵜呑みにすると、塾選びで誤った判断をしてしまう可能性があります。

- 合格者数は「延べ人数」である

塾が公表する合格者数は、一人の生徒が複数の学校に合格した場合、それぞれを1としてカウントした「延べ人数」です。例えば、一人の生徒がA校、B校、C校の3校に合格した場合、合格実績には「3名」として計上されます。そのため、公表されている合格者数が、実際にその塾から各校に進学した生徒数(実進学者数)とは異なるという点を理解しておく必要があります。 - 塾全体の数字か、校舎の数字か

公式サイトなどで大きく公表されているのは、日能研全体の合格者数です。しかし、実際に指導の質を左右するのは、お子さまが通うことになる校舎の指導力や実績です。校舎によって、得意とする学校のレベルや地域性が異なる場合があります。大規模な基幹校と小規模な校舎では、難関校の合格者数に差が出るのは当然です。入塾を検討している校舎単体の合格実績や、在籍生徒の主な進学先について、説明会などで具体的に確認することをおすすめします。 - 「合格率」はわからない

最も知りたい情報の一つである「在籍生徒数に対する合格率」は、残念ながらほとんどの塾で公表されていません。そのため、合格者数の多さだけで塾の優劣を判断することはできません。例えば、在籍生徒数が非常に多い塾であれば、合格者数が多くなるのは自然なことです。数字のインパクトだけでなく、その塾の指導方針やカリキュラムがお子さまに合っているかという本質的な視点を忘れないようにしましょう。

結論として、合格実績は塾の指導力を示す重要なデータの一つですが、あくまで参考情報として捉えるべきです。最終的には、お子さま自身の目で見て、肌で感じて、「この塾で頑張りたい」と思えるかどうかが、最も大切な判断基準となります。

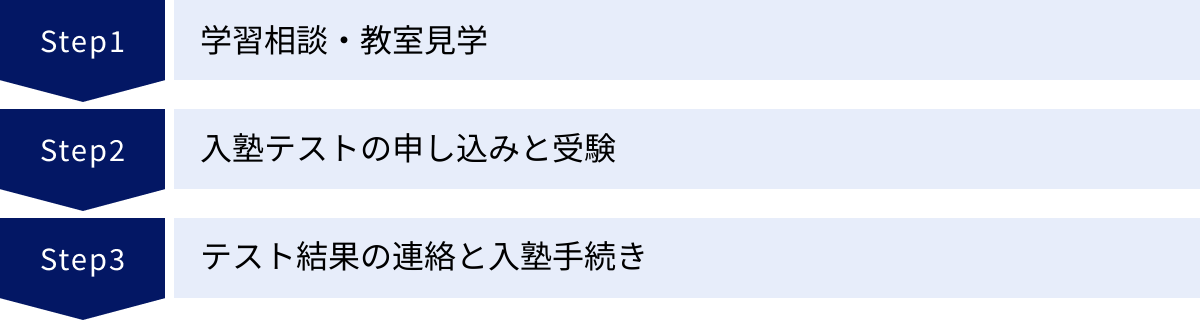

日能研への入塾(入室)方法と流れ

日能研に興味を持ち、入塾を具体的に考え始めた方のために、入塾資格を得るためのテストから、実際の手続きまでの基本的な流れを解説します。スムーズに入塾準備を進めるための参考にしてください。

入塾テスト(入室資格テスト)について

日能研に入塾するためには、原則として「入室資格テスト」に合格する必要があります。このテストは、多くの方が不安に感じる部分ですが、その目的や内容を正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません。

テストの目的と難易度

このテストの第一の目的は、「入塾後に授業に問題なくついていけるかどうか」を判断するための学力診断です。そのため、一部の最難関塾のような、ふるいにかけるための厳しい「選抜試験」とは性格が異なります。

難易度としては、学校の授業内容がきちんと理解できていれば、十分に合格できるレベルに設定されています。ただし、これはあくまで「入塾資格を得る」ための基準です。入塾と同時にMクラス(応用クラス)などの上位クラスへの所属を希望する場合は、当然ながら高得点が求められます。テスト結果は、入塾の可否だけでなく、最初の所属クラスを決定するための重要な判断材料となります。

テスト科目と出題範囲

テスト科目は学年によって異なりますが、新4年生以上の場合は国語と算数の2科目が基本です。試験時間は各40分程度が一般的です。

出題範囲は、それまでに学校で学習した内容が中心となります。基礎的な計算問題や漢字の読み書き、文章の読解問題などに加え、一部、思考力を試すような応用問題も含まれます。しかし、塾で特別な対策をしていないと解けないような、いわゆる「奇問・難問」が出題されることは稀です。

テスト対策は必要か

日能研側は、「特別な対策は不要」としています。これは、ありのままの学力を測ることで、お子さまに最も適したクラスを判断したいという意図があるためです。無理に対策をして実力以上のクラスに入ってしまうと、入塾後に授業についていけず、かえってお子さまの負担になってしまう可能性があります。

とはいえ、テストの形式に慣れていないと、実力を発揮しきれないこともあります。そのため、日能研の公式サイトで公開されているサンプル問題や、過去のテスト問題に一度目を通し、どのような形式で、どのくらいの難易度の問題が出るのかを親子で確認しておくことをおすすめします。これが、当日落ち着いてテストに臨むための最良の対策と言えるでしょう。

入塾までの基本的な流れ

入塾を決意してから、実際に授業がスタートするまでの一般的な流れは以下の通りです。

学習相談・教室見学

まずは、公式サイトや電話で最寄りの校舎に問い合わせ、資料請求や説明会への参加を申し込みましょう。日能研の教育理念やシステムについて、詳しい説明を聞くことができます。また、可能であれば個別相談や教室見学を予約し、実際に校舎の雰囲気を確認することが非常に重要です。教室の清潔さ、スタッフの対応、通っている子どもたちの様子などを直接見ることで、パンフレットだけではわからない多くの情報を得ることができます。

入塾テストの申し込みと受験

入塾の意思が固まったら、Webサイトや電話で入塾テストを申し込みます。テストは年間を通して複数回実施されており、都合の良い日程を選ぶことができます。テスト当日は、筆記用具や受験票など、指定された持ち物を忘れずに持参しましょう。

テスト結果の連絡と入塾手続き

テスト後、通常は数日から1週間程度で、電話などで結果が連絡されます。合格基準に達していれば、入塾資格と、テスト結果に基づいた推奨クラスが提示されます。この際に、不明な点や不安なことがあれば、遠慮なく質問しましょう。

入塾を決めたら、指定された期間内に入塾申込書などの必要書類を提出し、入会金や初月の授業料などを納入する手続きを行います。これで、正式に日能研の一員となります。

まとめ

今回は、中学受験の大手進学塾である日能研について、その特徴からクラス分けの仕組み、料金、評判、カリキュラム、合格実績、入塾方法まで、多角的に詳しく解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 日能研の強み: 日能研は、「シカクいアタマをマルくする」を理念に、学ぶ楽しさと子どもの自主性を育む指導を重視しています。最大の武器は、全国公開模試などから得られる膨大なデータに基づいた、精度の高い進路指導です。

- クラス分けの仕組み: クラス分けは、主に「全国公開模試」の偏差値を基準に、2ヶ月に1回程度の頻度で行われます。基本はAクラス(基礎)とMクラス(応用)で構成され、一部校舎にはさらに上のG/Rクラス(発展・選抜)が設置されています。

- 料金体系: 料金は他の大手塾と比較して標準的か、ややリーズナブルな水準にありますが、学年が上がるにつれて増加します。特に6年生では、通常授業に加えて特別講座の費用もかかるため、年間総額を見据えた資金計画が不可欠です。

- 評判の傾向: 「基礎から丁寧で、子どもが楽しく通える」「データが豊富で安心」といった良い評判がある一方、「校舎や講師による差がある」「最難関校を目指すには演習量が物足りない場合も」といった声も見られます。

- 塾選びで最も大切なこと: 合格実績や評判の数字は重要な参考情報ですが、それだけが全てではありません。最終的に最も大切なのは、日能研の教育方針がお子さまの性格や学習スタイル、そしてご家庭の教育方針と合っているかどうかです。

中学受験は、お子さまの人生における大きな挑戦です。その挑戦を支えるパートナーとなる塾選びは、慎重に行う必要があります。ぜひこの記事で得た情報を参考に、お子さまにとって最高の環境はどこなのかをじっくりと考え、親子で納得のいく選択をしてください。体験授業や説明会に足を運び、ご自身の目で確かめることが、後悔のない塾選びへの第一歩となるでしょう。