夏休みは、高校生にとって学力向上の大きなチャンスです。部活動や学校行事で忙しい普段の学校生活とは異なり、まとまった学習時間を確保できる貴重な期間と言えるでしょう。この長い休みをどう活用するかが、1学期までの学習内容の定着、苦手科目の克服、そして大学受験の成否に大きく影響します。

多くの高校生や保護者の方が選択肢として考えるのが「夏期講習」です。しかし、「本当に参加する必要があるのか」「費用はどれくらいかかるのか」「たくさんの塾や予備校の中からどれを選べば良いのか」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、高校生の夏期講習について、その目的やメリット・デメリットから、学年・指導形態別の費用相場、後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的に詳しく解説します。さらに、主要な塾・予備校の特徴や、夏期講習の効果を最大限に引き出すための夏の過ごし方も紹介します。

この記事を読めば、夏期講習に関するあらゆる疑問が解消され、自分にとって最適な夏の学習プランを立てられるようになります。充実した夏休みを過ごし、2学期以降の飛躍、そして第一志望校合格への確かな一歩を踏み出すために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

高校生の夏期講習とは

高校生向けの夏期講習とは、主に学習塾や予備校が夏休み期間中に実施する特別な講座やプログラムの総称です。学校の授業がストップする約40日間の長期休暇を利用して、集中的に学力向上を目指すことを目的としています。普段の通常授業とは異なり、特定のテーマに絞ったカリキュラムが組まれているのが大きな特徴です。

具体的には、以下のような多様な目的やニーズに応える講座が用意されています。

- 1学期の総復習: 学校の授業で十分に理解できなかった単元や、定期テストで点数が伸び悩んだ分野を基礎から学び直します。

- 苦手科目の克服: 特定の科目に特化し、弱点となっている原因を根本から解消するための集中講座です。

- 大学受験対策: 志望校のレベルや入試形式に合わせて、応用問題の演習や過去問対策、共通テスト対策などを本格的に行います。

- 先取り学習: 2学期以降の授業内容を予習し、学校の授業をより深く理解するためのアドバンテージを作ります。

夏期講習は、普段通っている塾で受講するだけでなく、夏期講習のみを外部の塾や予備校で受講することも可能です。例えば、「普段は部活が忙しくて塾に通えないけれど、夏休みだけは集中的に勉強したい」「英語は得意なので独学で進め、苦手な数学だけを夏期講習で克服したい」といった個別の事情に合わせて柔軟に活用できます。

通常の授業が「継続的な学力維持・向上」を目的とするのに対し、夏期講習は「短期間での集中的な課題解決・学力向上」を目的とする、いわば学力のドーピング期間のような位置づけです。学校がない解放感から生活リズムが乱れがちな夏休みにおいて、学習ペースを維持し、ライバルに差をつけるための絶好の機会を提供してくれます。

講習の形式も、講師が多人数を相手に授業を進める「集団指導」、生徒一人ひとりの進捗に合わせて指導する「個別指導」、有名講師の授業を映像で受講する「映像授業」、自宅で受講できる「オンライン指導」など多岐にわたります。それぞれの形式にメリット・デメリットがあるため、自分の学習スタイルや目的に合ったものを選ぶことが重要です。

このように、高校生の夏期講習は単なる補習ではなく、学年や個人の目標に応じて学習内容をカスタマイズできる戦略的な学習機会です。この期間を有効に活用できるかどうかで、2学期以降の成績、ひいては大学受験の結果が大きく変わる可能性があると言っても過言ではありません。次の章では、学年別に夏期講習をどのように活用すべきか、その具体的な目的について詳しく見ていきましょう。

高校生の夏期講習は行くべき?学年別の目的を解説

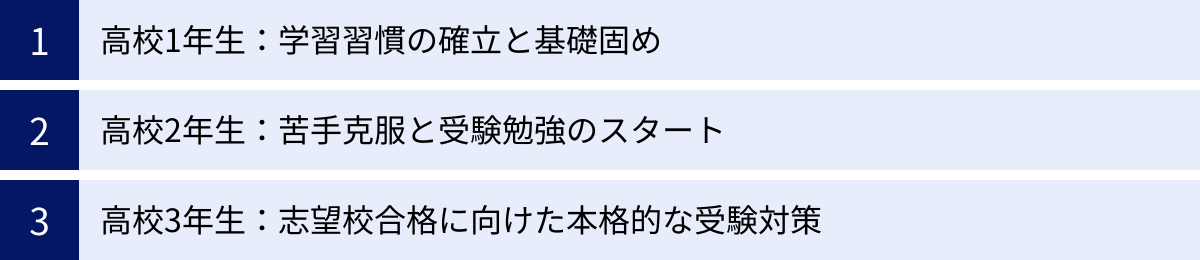

「夏期講習は行った方が良い」と一言で言っても、その目的は学年によって大きく異なります。高校1年生、2年生、3年生では、それぞれが置かれている状況や、夏休み後に直面する課題が違うためです。ここでは、各学年で夏期講習に参加する主な目的を解説します。自分の学年にとって夏期講習がどのような意味を持つのかを理解し、参加を検討する際の判断材料にしてください。

高校1年生:学習習慣の確立と基礎固め

高校1年生の夏休みは、高校生活の学習リズムを確立し、今後の土台となる基礎学力を固めるための極めて重要な時期です。中学校までとは比較にならないほど授業の進度も速く、内容も高度化するため、1学期を終えた段階で「授業についていくのが大変」「何が分からないのかも分からない」といった状態に陥る生徒は少なくありません。

主な目的

- 学習習慣の確立: 中学時代と比べて自由な時間が増える一方、自律的な学習が求められる高校生活。夏休みは生活リズムが崩れやすく、学習習慣が途切れがちです。夏期講習に通うことで、強制的に勉強する時間と場所を確保し、毎日コンスタントに学習する習慣を身につけることができます。この夏に確立した学習習慣は、2学期以降の学力維持・向上に直結します。

- 1学期の総復習と基礎固め: 高校の学習内容は、すべての科目が積み上げ式です。特に英語の文法や数学の公式など、1年生で習う単元は2年生、3年生の学習の根幹をなします。1学期に少しでも理解が曖昧な部分を残したままにしておくと、2学期以降の授業で完全についていけなくなる危険性があります。夏期講習を利用して1学期の範囲を徹底的に復習し、「分からない」を一つひとつ潰していくことで、盤石な基礎を築くことが重要です。

- 文理選択の準備: 多くの高校では、2年生から文系・理系にクラスが分かれます。1年生の夏休みは、自分の興味・関心や得意・不得意を見極める良い機会です。夏期講習で様々な科目に触れる中で、「数学の図形問題は面白い」「古典の読解は意外と得意かもしれない」といった発見があるかもしれません。将来の進路を見据え、悔いのない文理選択をするための判断材料を集めるという目的も、高1の夏期講習には含まれます。

よくある質問と回答

- Q. 部活が忙しくて、夏期講習に行く時間がありません。

- A. すべての講座に参加する必要はありません。例えば、部活動の練習が休みの日だけ参加できる講座や、夜間の短い時間に設定されている講座、自分の都合の良い時間に受講できる映像授業などを選ぶのがおすすめです。「苦手な英語の文法だけ」など、目的を絞って受講することで、部活動との両立も十分に可能です。

高校1年生にとって、夏期講習は受験対策というよりも、高校3年間の学習をスムーズに進めるための土台作りの場と捉えるのが良いでしょう。この時期の努力が、後々の大きな差となって表れます。

高校2年生:苦手克服と受験勉強のスタート

高校2年生の夏休みは、「受験の天王山」とも言われる高3の夏の前哨戦であり、大学受験を本格的に意識し始めるべき重要なターニングポイントです。中だるみしがちな時期だからこそ、この夏をどう過ごすかで志望校への距離が大きく変わります。

主な目的

- 苦手分野の完全克服: 高校の学習内容も中盤に差し掛かり、得意科目と苦手科目の差が明確になってくるのがこの時期です。特に、数学や英語といった積み重ねが重要な科目では、苦手意識を放置すると致命傷になりかねません。「高3になってから…」と考えていると、膨大な演習量に追われて基礎に戻る時間はなくなります。高2の夏こそ、苦手科目を根本から克服できる最後のチャンスと捉え、集中的に時間を投下すべきです。夏期講習の苦手克服講座などを利用し、徹底的に弱点を潰しましょう。

- 大学受験の早期スタート: 「受験勉強は高3から」というのは、もはや過去の話です。難関大学を目指す生徒の多くは、高2の段階から受験を意識した学習を始めています。夏期講習では、大学入学共通テストの対策講座や、志望校のレベルに合わせた基礎~標準レベルの講座が用意されています。これらに参加することで、大学入試で問われる学力レベルや問題形式を体感し、受験生としての自覚を持つきっかけになります。この時期にライバルより一歩早くスタートを切ることが、大きなアドバンテージとなります。

- 学習の幅を広げる(文理探求): 高1で文理選択をしたものの、「本当にこのままで良いのだろうか」と迷いが生じることもあります。夏期講習には、小論文対策、総合型選抜対策、あるいは特定の学問分野(経済学入門、法学入門など)への興味を深めるための講座が用意されている場合もあります。自分の進路について深く考える良い機会として、こうした講座を利用するのも一つの手です。

よくある質問と回答

- Q. 志望校がまだ決まっていませんが、夏期講習は意味がありますか?

- A. もちろん意味があります。志望校が未定でも、まずは大学入学共通テストで高得点を取ることを目標に、主要科目(英・数・国)の基礎力を固める講座を受講するのがおすすめです。基礎学力はどの大学を受験するにしても必要不可欠です。また、様々なレベルの講座に触れる中で、自分の学力レベルや目指したい大学の輪郭が見えてくることもあります。

高2の夏は、守り(苦手克服)と攻め(受験勉強の開始)の両面から学習を進めるべき戦略的な期間です。この夏を制する者が、受験を制すると言っても過言ではありません。

高校3年生:志望校合格に向けた本格的な受験対策

高校3年生にとって、夏休みは志望校合格を勝ち取るための最重要期間であり、まさに「受験の天王山」です。この夏休みの学習の質と量が、入試本番の結果に直結します。夏期講習は、ラストスパートに向けた最終調整と実力アップのための絶好の機会となります。

主な目的

- 志望校別・レベル別の集中対策: 夏期講習の最大のメリットは、自分の志望校の出題傾向や難易度に特化した対策ができることです。各塾・予備校は、旧帝大、早慶上理、GMARCH、関関同立といった大学群別、あるいは学部別の対策講座を豊富に用意しています。これらの講座で、頻出分野の徹底演習や、特徴的な問題形式への対応力を養うことができます。独学では難しい、プロの分析に基づいた効率的な対策が可能です。

- 共通テスト対策と二次試験(個別学力検査)対策の両立: 国公立大学を目指す生徒は共通テストと二次試験、私立大学専願の生徒でも共通テスト利用と個別試験など、複数の入試形式に対応する必要があります。夏休みは、全範囲の総復習が求められる共通テスト対策と、より深い思考力が問われる二次試験対策のバランスを取りながら学習を進める貴重な時間です。夏期講習では、午前中に共通テスト対策、午後に二次試験対策といった形で、計画的に両方の実力を伸ばすカリキュラムを組むことができます。

- 実戦演習と時間配分の習得: これまでインプットしてきた知識を、本番で得点に結びつけるアウトプット能力を鍛える時期です。夏期講習では、本番さながらの演習を通じて、問題解決能力だけでなく、時間配分の感覚を体に染み込ませる訓練を行います。どの問題にどれくらいの時間をかけるべきか、捨てるべき問題はどれか、といった実戦的なスキルを磨くことは、独学ではなかなか難しい部分です。

よくある質問と回答

- Q. たくさん講座を取りすぎて、復習する時間がありません。

- A. これは受験生が陥りがちな最も危険な罠です。夏期講習は「受けっぱなし」では全く意味がありません。重要なのは「授業時間」ではなく「授業内容を自分のものにする時間」です。予習・復習の時間を確保できる範囲で、本当に必要な講座だけに絞り込む勇気を持ちましょう。不安だからと手当たり次第に講座を取るのではなく、まずは自分の弱点分析を行い、それを克服するために最適な講座を厳選することが合格への近道です。

高3の夏は、1分1秒が合否を分ける勝負の時です。夏期講習をペースメーカーとして最大限に活用し、計画的かつ戦略的に学習を進めることで、秋以降の飛躍的な成績向上、そして第一志望校合格の可能性を大きく高めることができます。

高校生が夏期講習を受ける3つのメリット

夏期講習への参加を検討する上で、そのメリットを具体的に理解しておくことは非常に重要です。ここでは、高校生が夏期講習に参加することで得られる主な3つのメリットを深掘りして解説します。

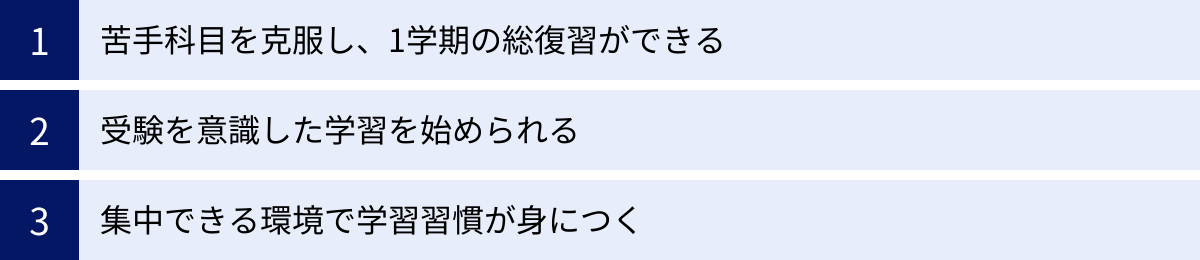

① 苦手科目を克服し、1学期の総復習ができる

夏期講習が提供する最大のメリットの一つは、苦手科目の克服と既習範囲の総復習に集中的に取り組める点です。

学校の授業はカリキュラムに沿って常に先へ先へと進んでいきます。そのため、一度つまずいてしまうと、立ち止まって基礎からやり直す時間を確保するのは非常に困難です。「分からない」と感じたまま授業を受け続けると、その後の単元も理解できなくなり、苦手意識が雪だるま式に膨らんでしまいます。

しかし、夏休みは学校の授業が完全にストップします。このまとまった時間こそ、これまで放置してしまっていた弱点と向き合う絶好のチャンスです。夏期講習では、「高校数学Ⅰ・A 総復習」「英文法基礎マスター」のように、特定の単元やテーマに絞った講座が数多く用意されています。

例えば、数学の二次関数が苦手な場合、独学で復習しようとしても、どこから手をつければ良いか分からなかったり、間違った理解のまま進めてしまったりすることがあります。しかし、夏期講習では、経験豊富な講師がつまずきやすいポイントを熟知しており、根本的な原因から丁寧に解説してくれます。なぜその公式が成り立つのか、どういった場面で使うのかといった本質的な理解を促す授業を受けることで、これまで曖昧だった知識がクリアになり、応用問題にも対応できる力が身につきます。

また、1学期の学習範囲は、大学受験においても基礎となる重要な単元が目白押しです。この内容を夏休みの間に完璧に定着させておくことは、2学期以降の学習をスムーズに進めるだけでなく、受験期の大きなアドバンテージとなります。夏期講習をペースメーカーとして利用することで、計画的に総復習を進め、知識の穴をなくすことができます。これは、独学で「やろう」と思っていても、つい後回しにしがちな部分であり、強制的に学習環境に身を置くことの大きな価値と言えるでしょう。

② 受験を意識した学習を始められる

特に高校1・2年生にとって、夏期講習は大学受験を本格的に意識するきっかけとなるという大きなメリットがあります。

普段の学校生活では、目の前の定期テストや部活動に追われ、遠い未来に感じられる大学受験まで意識が向きにくいものです。しかし、難関大学への合格を勝ち取る生徒の多くは、早期から受験を視野に入れた学習をスタートさせています。

夏期講習では、通常の塾の授業とは異なり、大学入試をゴールに見据えた講座が数多く設定されています。例えば、「共通テスト英語リーディング入門」「難関大への数学」といった講座に参加することで、現在の自分の学力と、志望校合格に必要な学力とのギャップを具体的に知ることができます。入試問題特有の出題形式や時間制限の厳しさを体感することは、受験生としての自覚を芽生えさせ、学習へのモチベーションを大きく向上させる効果があります。

さらに、夏期講習には、同じように高い目標を持つ他の高校の生徒たちが集まります。彼らが真剣に授業に取り組む姿や、休み時間に交わされる学習に関する会話は、「自分も頑張らなければ」という良い意味での焦りや競争心を生み出します。普段の学校生活では得られない刺激的な環境に身を置くことで、学習への意識が劇的に変わる生徒は少なくありません。

高校3年生にとっては、志望校のレベルや出題傾向に特化した講座を受講できる点が最大のメリットです。独学では困難な、過去問の深い分析に基づいたプロの指導を受けることで、「何を」「どのように」「どれくらい」学習すれば合格点に届くのか、その最短ルートを知ることができます。これは、残された時間を最大限に有効活用する上で極めて重要です。

③ 集中できる環境で学習習慣が身につく

夏休みは、誘惑が多く、生活リズムが乱れがちな期間です。自宅ではスマートフォンやゲーム、テレビなどに気を取られてしまい、計画通りに学習を進めるのが難しいと感じる高校生は多いでしょう。

夏期講習に参加する第三のメリットは、学習に集中せざるを得ない環境に身を置き、規則正しい学習習慣を確立できる点です。

塾や予備校の教室は、学習することだけを目的とした空間です。周りには真剣に学ぶ仲間と、指導する講師しかいません。このような環境に身を置くことで、自然と学習モードにスイッチが切り替わります。自宅では1時間も続かない集中力が、塾の教室では90分の授業をあっという間に感じられるという経験は、多くの生徒が語るところです。

また、夏期講習の多くは午前中からスケジュールが組まれています。決まった時間に塾へ行くという行動が、「朝起きる→塾へ行く→勉強する→帰宅して復習する」という生活リズムを作り出します。このリズムが定着すれば、講習がない日でも自然と机に向かう習慣が身につき、夏休み全体の学習時間を最大化できます。

さらに、多くの塾・予備校では、授業がない時間帯でも利用できる自習室が完備されています。静かで快適な自習室は、自宅での学習が苦手な生徒にとってまさに「聖域」です。授業の予習・復習はもちろん、学校の宿題なども自習室で済ませることで、学習効率を飛躍的に高められます。分からないことがあれば、すぐに質問できる講師やチューターがいる場合も多く、学習サポート体制も万全です。

このように、夏期講習は単に授業を受けるだけでなく、学習に最適な環境とリズムを提供してくれるという点で、非常に大きな価値があると言えます。

高校生が夏期講習を受ける2つのデメリット

多くのメリットがある一方で、夏期講習にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に把握し、対策を考えておくことで、後悔のない選択ができます。ここでは、主な2つのデメリットについて詳しく解説します。

① 費用がかかる

夏期講習に参加する上で、最も大きな障壁となるのが経済的な負担です。通常の月謝とは別に、まとまった費用が発生するため、家計にとっては決して小さな出費ではありません。

費用は、受講する講座の数、指導形態(集団・個別・映像)、塾や予備校のブランドによって大きく変動します。特に、大学受験を控えた高校3年生が、志望校対策講座や共通テスト対策講座などを複数受講する場合、数十万円単位の費用がかかることも珍しくありません。

この費用負担が、家庭内で意見の対立を生んだり、生徒自身が必要性を感じていても言い出しにくい状況を作ったりすることがあります。また、「高い費用を払ったのだから、絶対に成果を出さなければ」というプレッシャーが、かえって学習の妨げになる可能性も否定できません。

【対策と考え方】

- 目的を明確にし、講座を厳選する: 不安だからといって手当たり次第に講座を取るのは避けましょう。まずは「なぜ夏期講習に行くのか」という目的を明確にし、「苦手な数学のベクトルを克服するため」「志望校の英語長文対策」など、本当に必要な講座だけに絞り込むことが重要です。これにより、費用を抑えるだけでなく、一つひとつの講座に集中して取り組むことができ、学習効果も高まります。

- 費用対効果を考える: かかる費用を単なる「出費」と捉えるのではなく、「未来への投資」と考える視点も大切です。例えば、夏期講習で苦手科目を克服できた結果、志望校に合格できた場合、その価値は支払った費用を大きく上回るものになるでしょう。どの講座に投資すれば最もリターンが大きいか、という視点で講座選びをすることが求められます。

- 特待生制度や割引キャンペーンを活用する: 塾や予備校によっては、成績優秀者を対象とした特待生制度や、早期申し込み割引、兄弟割引などのキャンペーンを実施している場合があります。これらの制度を積極的に情報収集し、活用することで負担を軽減できる可能性があります。

費用がかかるという事実は避けられませんが、その価値を最大限に引き出すための工夫は可能です。家庭でしっかりと話し合い、納得のいく形で計画を立てることが重要です。

② 学校の宿題などでスケジュールが過密になる

夏休みは長いようでいて、意外と短いものです。特に高校生の場合、学校から大量の宿題(課題)が出されることが多く、部活動の合宿や大会、オープンキャンパスへの参加、家族旅行など、学習以外の予定も入ってきます。

ここに夏期講習の予定が加わると、スケジュールが過密になり、心身ともに疲弊してしまうリスクがあります。

例えば、「午前中は部活、午後は夏期講習、夜は学校の宿題」というような生活が続くと、睡眠時間が削られ、体調を崩してしまうかもしれません。また、夏期講習の予習・復習に追われ、最も重要な「授業内容を自分のものにする」ための時間が確保できなくなるという本末転倒な事態に陥ることもあります。

「講座を受けること」自体が目的化してしまい、ただ授業に出席するだけで満足してしまう「受けっぱなし」の状態は、最も避けなければなりません。インプット(授業)とアウトプット(復習・演習)のバランスが崩れると、せっかく夏期講習に参加しても、期待したほどの効果は得られないでしょう。

【対策と考え方】

- 夏休み全体の計画を立てる: 夏期講習の申し込みをする前に、まずは夏休み全体のスケジュールを可視化しましょう。学校の宿題、部活動、その他の予定をカレンダーに書き出し、学習に充てられる時間を正確に把握します。

- 復習時間を前提に講座数を決める: スケジュールを組む上で最も重要なのは、「復習時間」を最優先で確保することです。一般的に、授業時間1に対して、1.5~2倍の復習時間が必要と言われています。例えば、90分の授業を受けたら、最低でも90分~180分の復習時間を確保できるかを確認します。この復習時間を確保できる範囲内で、受講する講座の数を決めましょう。

- 休息日を設ける: 毎日学習漬けでは、集中力も効率も低下します。週に1日程度は、完全に勉強から離れる「休息日」を意図的に設けることが大切です。リフレッシュすることで、翌日からの学習意欲も高まります。

- 優先順位をつける: すべてを完璧にこなそうとすると、パンクしてしまいます。自分にとっての最優先事項は何か(例:苦手克服、志望校対策、学校の課題)を考え、時間配分にメリハリをつけることが重要です。場合によっては、学校の宿題の一部は後回しにしてでも、夏期講習の復習を優先するといった戦略的な判断も必要になるかもしれません。

夏期講習は強力なツールですが、使い方を誤ると諸刃の剣にもなります。自分のキャパシティを冷静に見極め、無理のない計画を立てることが、夏を乗り切るための鍵となります。

高校生の夏期講習にかかる費用相場

夏期講習への参加を検討する際、最も気になるのが費用です。ここでは、学年別、そして指導形態別に、高校生の夏期講習にかかる費用の一般的な相場を解説します。あくまで目安であり、受講する講座数や地域、塾・予備校によって大きく異なるため、参考としてご覧ください。

【学年別】の費用相場

学年が上がるにつれて、特に大学受験を控えた高校3年生では、受講する講座数が増え、内容も専門的になるため、費用は高くなる傾向があります。

| 学年 | 費用相場(目安) | 主な目的 |

|---|---|---|

| 高校1年生 | 3万円~10万円 | 学習習慣の確立、1学期の総復習、基礎固め |

| 高校2年生 | 5万円~15万円 | 苦手科目の克服、受験勉強のスタート、共通テスト基礎 |

| 高校3年生 | 10万円~30万円以上 | 志望校別対策、共通テスト対策、二次試験対策 |

高校1年生・2年生の場合

高校1年生・2年生の段階では、苦手科目の克服や基礎固めを目的として、1~3講座程度を受講するケースが一般的です。例えば、「数学ⅠA集中講座」と「英文法総復習講座」の2講座を選択するといった形です。この場合の費用相場は、おおむね3万円から15万円程度に収まることが多いでしょう。

ただし、難関大学を早期から目指している生徒が、複数の応用講座を受講する場合や、個別指導で手厚いサポートを受ける場合は、この相場を超えることもあります。

高校3年生(受験生)の場合

大学受験を直前に控えた高校3年生は、夏期講習を最大限に活用して学力を伸ばす必要があります。共通テスト対策、国公立二次・私立大の志望校別対策など、複数の講座を組み合わせて受講するのが一般的です。

例えば、「共通テスト対策パッケージ(英数国理社)」に加え、「〇〇大学英語」「〇〇大学数学」といった志望校別の講座を複数受講するケースでは、費用は10万円を優に超え、20万円、30万円以上になることも珍しくありません。医歯薬学部専門の予備校などでは、さらに高額になる傾向があります。

講座の取りすぎは復習時間の圧迫につながるため、費用面だけでなく学習効果の面からも、本当に必要な講座を厳選することが極めて重要です。

【指導形態別】の費用相場

夏期講習の費用は、指導形態によっても大きく異なります。一般的に、集団指導 < 映像授業 < 個別指導 の順に高くなる傾向があります。

| 指導形態 | 費用相場(1講座あたり目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 集団指導塾 | 1.5万円~3万円 | 比較的リーズナブル。ライバルと切磋琢磨できる。 |

| 個別指導塾 | 2万円~5万円 | 料金は高め。一人ひとりに合わせた指導が可能。 |

| 映像授業の予備校 | 1.8万円~3.5万円 | 有名講師の授業を受けられる。自分のペースで進められる。 |

| オンライン家庭教師 | 1.5万円~4万円 | 通塾不要。個別指導を比較的安価に受けられる。 |

集団指導塾

1講座(90分×4~5日間など)あたり1万5,000円~3万円程度が相場です。

決められた日時に教室へ通い、1人の講師が10名~数十名の生徒に対して授業を行うスタイルです。競争環境に身を置きたい、比較的リーズナブルに質の高い授業を受けたいという生徒に向いています。一方で、授業は全体のペースで進むため、質問がしにくかったり、自分のペースで学習を進めたい生徒には不向きな場合があります。

個別指導塾

1コマ(60~90分)あたりの単価で計算されることが多く、夏期講習全体では2万円~5万円(1科目あたり)が目安となります。講師1人に対して生徒が1~3名程度の形式です。

生徒一人ひとりの学力や目標、スケジュールに合わせてカリキュラムを組めるのが最大のメリットです。苦手科目をピンポイントで克服したい、自分のペースでじっくり質問したいという生徒に最適です。その分、費用は他の形態に比べて高額になる傾向があります。

映像授業の予備校

1講座あたり1万8,000円~3万5,000円程度が相場です。

有名予備校のトップ講師の授業を、映像コンテンツとして視聴するスタイルです。時間や場所を選ばずに受講できる柔軟性と、最高品質の授業を受けられる点が魅力です。ただし、自己管理能力が求められ、サボろうと思えばいくらでもサボれてしまうため、強い意志が必要です。

オンライン家庭教師

指導形態は個別指導と同様ですが、オンラインで完結するため、個別指導塾よりもやや安価な傾向があり、1コマあたりの単価で計算されます。

通塾の必要がなく、全国どこからでも自分に合った講師の指導を受けられるのがメリットです。個別指導のメリットを享受しつつ、費用を抑えたい場合に有効な選択肢となります。

これらの費用はあくまで一般的な相場です。正確な料金を知るためには、必ず興味のある塾や予備校の公式サイトを確認し、資料請求や問い合わせを行うようにしましょう。

高校生の夏期講習はいつから?申し込み時期と期間

夏期講習を有効に活用するためには、そのスケジュール感を把握し、適切なタイミングで行動を起こすことが重要です。ここでは、夏期講習の申し込み時期と、一般的な開催期間について解説します。

申し込みはいつから?

夏期講習の申し込みは、例年5月下旬から6月上旬にかけて本格的にスタートします。

多くの塾や予備校では、ゴールデンウィーク明け頃から夏期講習のパンフレット配布やウェブサイトでの情報公開を開始し、受付へと移行していきます。

【申し込み時期のポイント】

- 早期申し込みのメリット: 多くの塾・予備校では、早期申込割引キャンペーンを実施しています。6月中など、指定された期間内に申し込むことで、受講料が数千円~1万円以上割引になることがあります。費用を少しでも抑えたい場合は、早めの情報収集と行動が鍵となります。

- 人気講座は早期に満席に: 特に、大学受験を控えた高校3年生向けの志望校別対策講座や、有名講師が担当する講座は人気が集中し、受付開始後すぐに定員に達してしまうことがあります。希望する講座を確実に受講するためには、申し込み開始と同時に手続きをするくらいの心づもりでいると安心です。

- 申し込みのピークと締切: 申し込みのピークは、高校の期末テストが終わる7月上旬から中旬にかけてです。部活動の夏の大会の日程が決まったり、テストの結果を見て受講を決めたりする生徒が増えるためです。ただし、この時期にはすでに満席の講座も出始めている可能性があるため注意が必要です。多くの塾では、講習開始の直前まで申し込みを受け付けていますが、人気講座は選べない可能性が高いと認識しておきましょう。

理想的な動き方としては、5月中に複数の塾・予備校から資料を取り寄せ、比較検討を始めます。そして、6月上旬から中旬にかけて三者面談や体験授業に参加し、どの講座を受講するかを決定。6月下旬までには申し込みを完了させる、というスケジュールがおすすめです。これにより、割引の恩恵を受けつつ、希望の講座を確保しやすくなります。

夏期講習の一般的な期間

高校生向けの夏期講習は、一般的に7月下旬から8月下旬までの約1ヶ月間にわたって開催されます。多くの高校で夏休みが始まる7月20日前後からスタートし、学校が再開する8月末までの期間に設定されています。

【期間の構成】

- ターム(期)制の導入: 長い夏休み期間を効率的に利用するため、多くの塾・予備校では夏期講習をいくつかの「ターム」や「期」に区切っています。

- 例:

- Ⅰ期:7/22~7/26

- Ⅱ期:7/28~8/1

- Ⅲ期:8/3~8/7

- Ⅳ期:8/17~8/21

- Ⅴ期:8/23~8/27

(※上記は一例です。お盆休みを挟むことが多く、日程は塾・予備校により異なります。)

- 例:

- 講座の形式: 1つの講座は、特定のターム(例えばⅠ期)の5日間で完結する形式が一般的です。例えば、「数学ⅠA総復習」という講座は、Ⅰ期の5日間、毎日90分の授業が行われ、そこで完結します。

- スケジュールの柔軟性: このターム制により、生徒は自分の都合に合わせて柔軟にスケジュールを組むことができます。例えば、「Ⅰ期は部活の合宿があるので、Ⅱ期とⅣ期に講座を集中させよう」「お盆の家族旅行を避けて、前半のタームで受講を終えよう」といった計画が可能です。

夏期講習の期間は、塾・予備校によって様々です。7月下旬から始まる5日間程度の短期集中型の講座もあれば、夏休み期間中、継続して週2~3回通う形式のものもあります。自分の夏休みの過ごし方や目標に合わせて、最適な期間とスケジュールの講座を選ぶことが大切です。まずは興味のある塾の公式サイトで、具体的な日程を確認してみましょう。

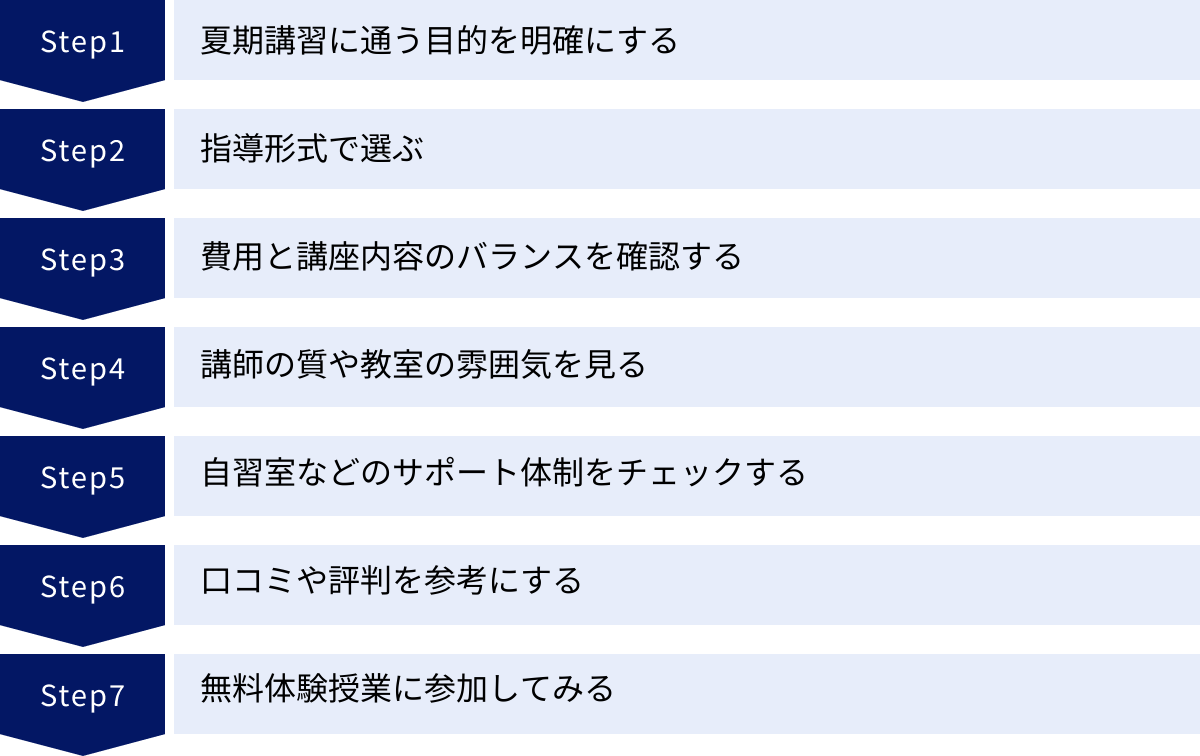

後悔しない!高校生の夏期講習の選び方7つのポイント

数多くの塾や予備校が夏期講習を実施しており、その中から自分に最適なものを選ぶのは簡単なことではありません。なんとなく選んでしまうと、「思っていた内容と違った」「費用がかかっただけで成果が出なかった」と後悔することになりかねません。ここでは、夏期講習選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 夏期講習に通う目的を明確にする

選び方の第一歩にして最も重要なのが、「何のために夏期講習に通うのか」という目的を具体的にすることです。「みんなが行くから」「親に勧められたから」といった曖昧な理由で参加しても、高い効果は期待できません。

まずは、自分の現状を冷静に分析しましょう。

- 学年: 自分は今、高校何年生か?(学年別の目的を再確認)

- 課題: 苦手科目は何か?どの単元でつまずいているか?

- 目標: 定期テストで平均点を取りたいのか?共通テストで8割を目指すのか?〇〇大学に合格したいのか?

これらの自己分析を通じて、「数学Ⅱの三角関数を基礎から完璧に理解する」「〇〇大学の英語長文で時間内に問題を解き切るための速読力を身につける」といった、具体的で明確な目的を設定します。目的がはっきりすれば、おのずと受講すべき講座の種類やレベルが見えてきます。この軸がブレなければ、たくさんの講座情報に惑わされることなく、自分に必要なものだけを的確に選ぶことができます。

② 指導形式で選ぶ

夏期講習には、主に「集団指導」「個別指導」「映像授業」「オンライン指導」の4つの形式があります。それぞれの特徴を理解し、自分の性格や学習スタイルに合った形式を選ぶことが、学習効果を大きく左右します。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・料金が比較的安い ・ライバルと切磋琢磨できる ・カリキュラムが体系化されている |

・授業が全体のペースで進む ・質問しにくい場合がある ・自分のレベルに合わない可能性がある |

・競争環境でモチベーションが上がる人 ・体系的な知識を学びたい人 |

| 個別指導 | ・自分のペースで学習できる ・質問しやすい ・苦手分野をピンポイントで対策可能 |

・料金が比較的高額 ・講師との相性が重要 ・競争意識が芽生えにくい |

・特定の苦手科目を克服したい人 ・マイペースでじっくり学びたい人 |

| 映像授業 | ・トップ講師の授業を受けられる ・時間や場所を選ばず受講可能 ・繰り返し視聴できる |

・自己管理能力が必須 ・直接質問ができない(サポート体制による) ・モチベーション維持が難しい |

・部活などで忙しい人 ・自分のペースで学習を進めたい人 |

| オンライン指導 | ・通塾時間が不要 ・全国の講師から選べる ・個別指導を比較的安価に受けられる |

・通信環境が必要 ・対面ほどの緊張感はない場合がある ・自己管理能力が求められる |

・近くに良い塾がない人 ・対面が苦手な人 |

集団指導

競争心旺盛で、周りに刺激を受けながら勉強したいタイプにおすすめです。体系化されたカリキュラムに沿って、効率よく知識をインプットできます。

個別指導

人見知りで質問するのが苦手なタイプや、特定の苦手分野を自分のペースで徹底的に潰したい場合に最適です。

映像授業

部活動や学校行事で忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい人や、地方に住んでいて都市部の有名講師の授業を受けたい人に向いています。ただし、強い自己管理能力が求められます。

オンライン指導

通塾に時間をかけたくない人や、近くに自分に合った塾がない場合に有効な選択肢です。

③ 費用と講座内容のバランスを確認する

前述の通り、夏期講習には決して安くない費用がかかります。しかし、単純に料金の安さだけで選ぶのは危険です。安価な講座は、授業時間が短かったり、サポート体制が不十分だったりする可能性があります。

重要なのは、提示された費用で、どのような内容・品質のサービスが受けられるのか、そのコストパフォーマンスを吟味することです。

- 総授業時間はどれくらいか?

- 使用する教材の質は高いか?(オリジナル教材か、市販教材か)

- 授業以外のサポート(自習室の利用、質問対応、進路相談など)は含まれているか?

複数の塾・予備校の講座内容と費用を比較検討し、自分が支払う金額に見合った価値(合格の可能性を高める指導)が得られるかを冷静に判断しましょう。

④ 講師の質や教室の雰囲気を見る

どれだけ優れたカリキュラムでも、それを教える講師の質が低ければ効果は半減します。講師の教え方が分かりやすいか、生徒のやる気を引き出すのがうまいか、質問に丁寧に対応してくれるかなどは非常に重要な要素です。また、教室が清潔で勉強に集中できる環境か、他の生徒たちの学習意欲は高いか、といった教室全体の雰囲気も、モチベーションに大きく影響します。

これらはパンフレットだけでは分かりません。後述する体験授業に参加したり、実際に校舎を訪れてみたりして、自分の目で確かめることが不可欠です。

⑤ 自習室などのサポート体制をチェックする

夏期講習の効果は、授業を受けている時間だけで決まるわけではありません。授業以外の時間にどれだけ質の高い自習ができるかが、成果を大きく左右します。そのため、自習室の有無と、その環境は必ずチェックしましょう。

- 自習室はいつでも利用できるか?(開室時間、利用可能日)

- 座席数は十分に確保されているか?

- 静かで集中できる環境か?(私語の可否などルール)

- 机の広さや椅子の座り心地は快適か?

また、分からない問題があったときに、すぐに質問できる講師やチューター(現役大学生など)が常駐しているかも重要なポイントです。学習計画の相談に乗ってくれるかなど、総合的なサポート体制が整っている塾を選ぶと、より安心して学習に集中できます。

⑥ 口コミや評判を参考にする

実際にその塾の夏期講習に通ったことがある先輩や友人がいれば、話を聞いてみるのが最も信頼できる情報源になります。「講師の教え方はどうだったか」「自習室は使いやすかったか」など、公式サイトには書かれていないリアルな情報を得られる可能性があります。

また、インターネット上の口コミサイトやSNSでの評判も参考になります。ただし、ネット上の情報は主観的な意見や古い情報も多いため、あくまで参考程度に留め、複数の情報源を比較し、鵜呑みにしないように注意しましょう。最終的には、自分自身の目で確かめることが大切です。

⑦ 無料体験授業に参加してみる

最終的な判断を下す前に、必ず無料体験授業や説明会に参加しましょう。

多くの塾・予備校では、夏期講習の講座を1コマ無料で体験できる制度を設けています。体験授業に参加することで、以下の点を自分の肌で感じることができます。

- 講師の授業の分かりやすさ、面白さ

- 教室の雰囲気や、通っている他の生徒の様子

- 塾までのアクセスや通いやすさ

百聞は一見に如かずです。複数の塾の体験授業を受けて比較することで、自分との相性が最も良い塾を見つけやすくなります。面倒くさがらずに、積極的に足を運んでみましょう。

高校生におすすめ!夏期講習が受けられる塾・予備校10選

ここでは、全国的に知名度が高く、多くの高校生が夏期講習で利用する主要な塾・予備校を10選紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合った塾選びの参考にしてください。

※情報は記事執筆時点のものです。最新かつ正確な情報については、必ず各塾・予備校の公式サイトをご確認ください。

① 河合塾

特徴:

大手予備校の一つで、質の高いテキストと豊富なデータに基づいた指導に定評があります。「テキストの河合」と呼ばれるほど、長年の入試分析から作られたオリジナルテキストは完成度が高く、これを完璧にこなすだけでも相当な学力が身につきます。講座は学力レベル別・志望大学別に細かく設定されており、自分に最適な講座を見つけやすいのが魅力です。全国模試の受験者数も多く、正確な自分の立ち位置を把握できます。対面授業が中心ですが、映像授業も提供しています。

こんな人におすすめ:

- 質の高い教材でじっくり学びたい人

- 豊富なデータに基づいた進路指導を受けたい人

- 難関大学を目指す受験生

参照:河合塾 公式サイト

② 駿台予備学校

特徴:

河合塾と並ぶ大手予備校で、特に理系や医学部、難関国公立大学を目指す上位層の生徒から絶大な支持を得ています。「講師の駿台」と称され、学問の本質を深く追求するアカデミックな授業を展開する実力派講師陣が揃っています。授業のレベルは高く、予習・復習が前提となるため、学習意欲の高い生徒向けの環境です。こちらも対面授業を主軸としており、緊張感のある中で学びたい生徒に適しています。

こんな人におすすめ:

- 難関国公立大学や医学部を目指す人

- ハイレベルな授業で思考力を鍛えたい人

- 高い学習意欲を持つライバルと競い合いたい人

参照:駿台予備学校 公式サイト

③ 東進ハイスクール・東進衛星予備校

特徴:

実力派有名講師陣による映像授業が最大の特徴です。テレビCMなどでもおなじみの個性豊かな講師による授業は、分かりやすさと面白さを兼ね備えており、学習への抵抗感をなくしてくれます。講座数が圧倒的に多く、基礎レベルから超難関レベルまで、あらゆるニーズに対応可能です。映像授業なので、自分のスケジュールに合わせて受講でき、高速学習機能で短期間に集中して学習を進めることもできます。

こんな人におすすめ:

- 部活動などで忙しく、決まった時間に通塾できない人

- 自分のペースで学習を進めたい人

- 有名講師の分かりやすい授業を受けたい人

参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校 公式サイト

④ 武田塾

特徴:

「授業をしない」という独自のスタイルを掲げる塾です。生徒に授業を行うのではなく、市販の参考書の中から最適な一冊を選び、その参考書を完璧に自学自習するためのペース管理や学習方法の指導に特化しています。毎週の確認テストで定着度をチェックし、合格するまで先に進ませない「特訓」が特徴です。自学自習の習慣を徹底的に身につけさせます。

こんな人におすすめ:

- 授業を聞いても成績が伸びないと感じている人

- 自学自習のやり方がわからない人

- 徹底した管理のもとで学習を進めたい人

参照:武田塾 公式サイト

⑤ TOMAS

特徴:

完全1対1の個別指導に特化した進学塾です。集団塾と同じように、各生徒専用のホワイトボード付きの個室で、緊張感のある授業が行われます。志望校合格から逆算した個人別のカリキュラムを作成し、発問・解説中心の質の高い指導を提供します。料金は高めですが、その分手厚いサポートが期待できます。

こんな人におすすめ:

- 集団授業が苦手で、マンツーマンでじっくり指導してほしい人

- 自分だけのカリキュラムで効率的に学習したい人

- 難関校への逆転合格を目指したい人

参照:TOMAS 公式サイト

⑥ 栄光ゼミナール

特徴:

少人数制の集団指導と個別指導の両方を提供しており、生徒の個性に合わせて選択できます。対話を重視した授業が特徴で、生徒一人ひとりの表情を見ながら、理解度を確認しつつ進めていきます。自習室「i-cot」も充実しており、学習環境が整っています。高校生の大学受験指導コース「大学受験ナビオ」を展開しています。

こんな人におすすめ:

- 大人数が苦手だが、集団指導の良さも取り入れたい人

- 講師とコミュニケーションを取りながら学習したい人

- 集団指導か個別指導か迷っている人

参照:栄光ゼミナール 公式サイト

⑦ 個別教室のトライ

特徴:

家庭教師のトライから生まれた個別指導塾で、全国No.1の教室数を誇ります。完全マンツーマン指導で、生徒一人ひとりの目標や学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成します。独自の学習法「トライ式学習法」に基づき、学んだ内容を講師に説明する「ダイアログ学習法」などを取り入れ、理解の定着を図ります。

こんな人におすすめ:

- 自分に合った学習法を見つけたい人

- 苦手科目を基礎の基礎からやり直したい人

- 全国どこに住んでいても質の高い個別指導を受けたい人

参照:個別教室のトライ 公式サイト

⑧ 東京個別指導学院

特徴:

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、生徒一人ひとりの目標達成に向けた手厚いサポートに定評があります。事前に複数の講師の授業を体験し、自分に最も合う講師を選べる「講師選択制度」が魅力です。通塾スケジュールも柔軟に対応可能で、部活動や習い事との両立をサポートします。

こんな人におすすめ:

- 講師との相性を重視したい人

- 部活動などと勉強を両立させたい人

- ベネッセグループの情報力を活用したい人

参照:東京個別指導学院 公式サイト

⑨ 明光義塾

特徴:

「分かる・話す・身につく」をコンセプトにした対話型の個別指導が特徴です。生徒が自分で考え、分かったことを自分の言葉で講師に説明するプロセスを重視し、主体的な学習姿勢を育みます。全国に教室があり、地域に密着した指導を行っています。定期テスト対策から受験指導まで幅広く対応しています。

こんな人におすすめ:

- 受け身の学習から脱却し、主体的に学びたい人

- 自分の考えを言葉にする練習をしたい人

- 近所で通いやすい個別指導塾を探している人

参照:明光義塾 公式サイト

⑩ 四谷学院

特徴:

「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」のダブル教育が最大の特徴です。集団授業は、英語は得意だからハイレベル、数学は苦手だから基礎レベル、というように科目ごとに自分の学力に合ったクラスで受講できます。それに加え、中学レベルから東大レベルまでをスモールステップで進める55段階個別指導で、プロの講師から1対1で指導を受け、知識の穴を完全になくしていきます。

こんな人におすすめ:

- 得意科目と苦手科目の差が激しい人

- 基礎からやり直したいが、得意科目はどんどん伸ばしたい人

- 理解力と解答力の両方を効率的に高めたい人

参照:四谷学院 公式サイト

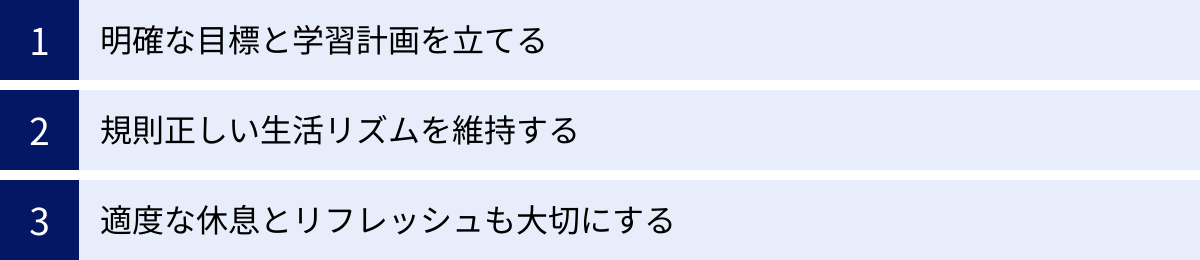

夏期講習の効果を最大限に高める夏の過ごし方

夏期講習に参加するだけでは、成績は自動的に上がりません。講習で学んだことを自分の血肉とし、最大限の効果を引き出すためには、講習以外の時間の過ごし方が極めて重要になります。ここでは、夏を制するための3つの過ごし方を紹介します。

明確な目標と学習計画を立てる

夏休みが始まる前に、漠然と「頑張る」のではなく、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

- 悪い例: 夏休み中に数学を頑張る。

- 良い例: 8月末までに、数学の青チャートⅠAの例題を完璧にし、共通テストの過去問で7割取れるようにする。

このように具体的な目標を立てることで、やるべきことが明確になります。次に、その目標を達成するための詳細な学習計画を立てます。夏期講習のスケジュールを基軸に、「いつ」「何を」「どれくらい」やるのかを1日単位、あるいは午前・午後・夜といった時間単位でカレンダーや手帳に書き込みます。

計画を立てる際のポイントは、「予習・復習」の時間を必ず組み込むことです。特に復習は重要で、「授業を受けたその日のうちに必ず復習する」というルールを徹底しましょう。記憶が新しいうちに復習することで、知識の定着率が格段に上がります。計画にはある程度の余裕(予備日)を持たせ、計画通りに進まなくても修正できるようにしておくことも大切です。この計画こそが、長い夏休みを乗り切るための羅針盤となります。

規則正しい生活リズムを維持する

夏休みは、学校がないために生活リズムが崩れがちです。夜更かしをして朝寝坊をする、といった生活が続くと、自律神経が乱れ、日中の集中力や学習効率が著しく低下します。

夏期講習の効果を最大限に引き出すためには、平日と同じように早寝早起きを心がけ、規則正しい生活リズムを維持することが不可欠です。

- 起床・就寝時間を固定する: 毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることを習慣づけましょう。特に起床時間は厳守することが、1日のリズムを作る上で重要です。

- 午前中を有効活用する: 脳が最も活発に働くのは午前中と言われています。夏期講習が午後からであっても、午前中には思考力が必要な科目(数学や英語長文など)の学習や、講習の予習を済ませておくのが理想的です。

- 食事をしっかりとる: 1日3食、バランスの取れた食事を摂ることも体調管理の基本です。脳のエネルギー源となるブドウ糖を補給するため、朝食は抜かずに必ず食べましょう。

夏期講習をペースメーカーとして活用し、「夏休みこそ、規則正しい生活を送る」という意識を持つことが、心身のコンディションを整え、学習の質を高めることに直結します。

適度な休息とリフレッシュも大切にする

「夏休みはすべてを勉強に捧げる!」と意気込むのは素晴らしいことですが、根を詰めすぎると途中で燃え尽きてしまう可能性があります。長期戦である受験勉強を乗り切るためには、計画的に休息を取り、上手にリフレッシュすることも同じくらい重要です。

- 休息日を設ける: 週に半日~1日は、完全に勉強から離れる時間を作りましょう。この日は罪悪感を持たずに、趣味に没頭したり、友人と遊んだり、好きなだけ寝たりして心と体をリフレッシュさせます。

- 短時間の休憩を挟む: 長時間ぶっ通しで勉強するよりも、「60分勉強して10分休憩」のように、こまめに休憩を挟む方が、集中力を持続させやすいことが知られています。休憩時間には、ストレッチをしたり、音楽を聴いたり、少し散歩をしたりするのがおすすめです。

- 質の良い睡眠を確保する: 睡眠時間を削って勉強するのは、最も効率の悪い方法です。睡眠中に、日中学習した内容が脳内で整理・定着します。最低でも6~7時間の睡眠時間は確保し、学習効果を最大化しましょう。

勉強する時は全力で集中し、休む時はしっかり休む。このメリハリをつけることが、長い夏休みを最後まで走り抜くための秘訣です。最高のコンディションで夏期講習に臨み、学んだことを着実に吸収していくために、意識的に休息を取り入れましょう。

まとめ

本記事では、高校生の夏期講習について、その目的からメリット・デメリット、費用相場、選び方、そして効果を最大化するための夏の過ごし方まで、幅広く解説してきました。

夏期講習は、学校の授業が進まない夏休みというまとまった時間を活用し、苦手克服、総復習、受験対策などを集中的に行うための非常に有効な手段です。特に、学年ごとに明確な目的意識を持って参加することで、その効果は飛躍的に高まります。

- 高校1年生は、学習習慣の確立と基礎固め。

- 高校2年生は、苦手克服と受験勉強の本格スタート。

- 高校3年生は、志望校合格に向けた実戦力養成。

夏期講習を選ぶ際には、「①目的の明確化」「②指導形式の選択」「③費用と内容のバランス」「④講師や雰囲気」「⑤サポート体制」「⑥口コミ」「⑦体験授業」という7つのポイントを総合的に判断することが、後悔しないための鍵となります。

もちろん、費用がかかる、スケジュールが過密になるといったデメリットも存在しますが、これらは講座を厳選したり、計画を綿密に立てたりすることで克服可能です。

最終的に夏期講習に行くか行かないか、どの塾を選ぶかにかかわらず、最も重要なのは「この夏をどう過ごすか」という自分自身の意志です。夏期講習は、あくまで目標達成のためのツールの一つに過ぎません。

この記事を参考に、自分にとって夏期講習が必要かどうかをじっくりと考え、もし参加すると決めたならば、明確な目標を持って臨んでください。そして、講習で得た知識や刺激を糧に、規則正しい生活と計画的な自習を継続することで、夏休み明けには見違えるほど成長した自分に出会えるはずです。

あなたの夏休みが、未来の可能性を大きく広げる、実り多いものになることを心から願っています。