お子様の学力向上や志望校合格を目指す上で、塾選びは非常に重要な分岐点となります。しかし、世の中には集団指導塾、個別指導塾、オンライン塾など多種多様な選択肢があり、「何を基準に選べば良いのか分からない」と悩む保護者の方も少なくありません。

塾は、ただ勉強を教わるだけの場所ではありません。学習習慣を形成し、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら、時には壁にぶつかり、それを乗り越える経験を積む成長の場でもあります。だからこそ、お子様の性格や学力、そして何より「塾に通う目的」に合った最適な環境を選ぶことが、学習効果を最大化し、目標達成への近道となります。

この記事では、塾選びで失敗しないための包括的な情報を提供します。まず、「なぜ塾に通うのか?」という目的の明確化から始め、塾の種類ごとの特徴、メリット・デメリットを徹底比較します。さらに、専門的な視点から選び方の具体的な比較ポイントを10個に絞って詳述し、気になる費用相場や塾を決めるまでの具体的なステップも解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、数ある選択肢の中から、お子様にとって本当に価値のある「最高の塾」を見つけ出すための、明確な指針と具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。

目次

塾とは

「塾」と一言で言っても、その役割や目的は多岐にわたります。一般的に、塾とは学校の授業以外の時間で、児童・生徒に対して教科指導や学習サポートを行う教育施設を指します。学校教育を補完し、個々の学習ニーズに応えることで、学力向上や目標達成を支援する重要な役割を担っています。

しかし、その実態は「受験戦争を勝ち抜くための場所」というイメージから、「苦手科目をじっくり克服する場所」「学習習慣を身につけるためのサポート役」まで、非常に幅広くなっています。現代の塾は、子どもたちの多様な学習目的やライフスタイルに合わせて進化を続けており、その選択肢はかつてないほど豊富です。

このセクションでは、まず塾に通う目的を明確にすることの重要性について掘り下げ、それぞれの目的別に塾がどのように貢献できるのかを具体的に解説していきます。自分たちが塾に何を求めているのかを深く理解することが、最適な塾選びの第一歩です。

なぜ塾に通うのか?目的を明確にしよう

塾選びを始める前に、最も重要となるのが「なぜ塾に通うのか?」という目的を親子で共有し、明確にすることです。目的が曖昧なままでは、数ある塾の中から最適な選択をすることは困難です。例えば、「友達が通い始めたから」「なんとなく成績が不安だから」といった理由で塾を選んでしまうと、授業内容や指導方針が合わず、時間も費用も無駄になりかねません。

目的を明確にすることで、塾のタイプ(進学塾か補習塾か)、指導形式(集団か個別か)、カリキュラムの内容など、選ぶべき塾の輪郭がはっきりと見えてきます。以下に、塾に通う主な目的を挙げ、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

学習習慣を身につける

「家ではなかなか集中して勉強できない」「勉強のやり方がわからない」といった悩みは、多くの小中学生が抱える共通の課題です。特に小学校低学年や、部活動が忙しくなる中学生にとって、自律的に学習する習慣を身につけることは、将来の学力向上における最も重要な土台となります。

塾に通うことは、この学習習慣の形成に大きく貢献します。

- 強制的な学習環境: 塾には「週に〇回、決まった時間に通う」というルールがあります。この半強制的な環境が、学習を日常生活の一部として定着させるきっかけになります。

- 計画的な学習: 多くの塾では、宿題や課題が出されます。これにより、「次の授業までにこれをやらなければならない」という短期的な目標が生まれ、計画的に学習を進める習慣が身につきます。

- 学習のペースメーカー: 学校の授業とは別に、塾のカリキュラムが進むことで、学習のペースが生まれます。このペースに合わせて予習・復習を行うことが、自然と学習習慣につながっていきます。

- プロによる指導: 学習習慣が身についていない子どもの多くは、「何から手をつけていいかわからない」という状態にあります。塾の講師は、そうした子どもたちに対し、ノートの取り方、問題集の効果的な使い方、暗記のコツなど、具体的な学習方法から指導してくれます。

このように、塾は単に知識を教えるだけでなく、学習への向き合い方や日々の過ごし方といった、より根本的な部分からサポートする役割を担っています。

苦手科目を克服する

「特定の科目だけ点数が伸びない」「前の学年からつまずいている気がする」といった苦手科目の存在は、学習全体のモチベーションを低下させる大きな要因です。学校の授業はカリキュラムに沿って進むため、一度つまずくと、わからない部分を放置したまま次の単元に進んでしまい、ますます苦手意識が強くなるという悪循環に陥りがちです。

塾は、この「つまずきの根本原因」を特定し、遡って学習し直すための絶好の機会を提供します。

- 原因の特定: 経験豊富な講師は、生徒の解答や質問の仕方から、どの単元で理解が止まっているのかを的確に見抜きます。例えば、「中学数学の一次関数が苦手」な生徒の原因が、実は「小学校の分数の計算」にある、といったケースは少なくありません。

- 遡り学習: 原因が特定できれば、必要な学年や単元まで遡って集中的に復習できます。特に個別指導塾では、一人ひとりの理解度に合わせてカリキュ-ラムを柔軟に組めるため、効率的に苦手分野を克服できます。

- 質問しやすい環境: 学校では「こんなことを聞いたら恥ずかしい」と感じて質問できない生徒も、塾、特に個別指導の環境では気軽に質問できます。わからないことをその場で解決できる積み重ねが、苦手意識の払拭につながります。

- 多様なアプローチ: 塾では、学校とは異なる視点や解法で教えてくれることがあります。教科書の説明で理解できなかった内容も、別の切り口から説明されることで「なるほど!」と腑に落ちることがあります。

苦手科目の克服は、単にその科目の成績を上げるだけでなく、学習全体への自信を取り戻し、「やればできる」という自己肯定感を育む上でも非常に重要です。

学校の授業を補う(補習)

学校の授業は、クラス全体の平均的な理解度に合わせて進められるため、進度が速すぎると感じたり、逆に遅すぎると感じたりする生徒が出てきます。特に、授業内容が難しくなる中学校以降では、「授業についていけない」という悩みが増えてきます。

塾は、このような学校の授業の補習、つまり「わからない」を「わかる」に変えるための強力なサポーターとなります。

- 予習による先行学習: 塾で学校の授業内容を先取りして学習(予習)することで、学校の授業が「復習」の場となり、理解度が格段に深まります。「塾で一度習った内容だから、学校の先生が何を言っているかわかる」という状態は、学習意欲を高め、挙手や発言といった積極的な態度にもつながります。

- 復習による知識の定着: 学校で習った内容を、その日のうちやその週のうちに塾で復習することで、知識の定着率が大幅に向上します。繰り返し学習することで、曖昧だった理解が確実なものに変わっていきます。

- 基礎固め: 補習を目的とする塾(補習塾)は、応用問題よりも基礎・基本の徹底的な定着を重視します。一見遠回りに見えても、土台となる基礎がしっかりしていれば、その後の応用力も格段に伸びていきます。

学校の授業をしっかりと理解することは、定期テストの成績向上はもちろん、最終的な受験対策においても不可欠な要素です。塾を補習目的で活用することで、日々の学習の質を高め、確固たる学力の基礎を築くことができます。

定期テストの点数を上げる

中学生や高校生にとって、定期テストの成績は内申点に直結する非常に重要な指標です。内申点は高校受験や大学の推薦入試において合否を左右する要素となるため、多くの生徒・保護者が定期テスト対策に力を入れています。

塾は、定期テストで高得点を取るための専門的なノウハウと環境を提供します。

- 出題範囲の徹底的な対策: 多くの塾では、定期テストの約2〜3週間前から「テスト対策期間」を設け、出題範囲に絞った集中講義や演習を行います。これにより、限られた時間の中で効率的に対策を進めることができます。

- 学校別の対策: 地域に密着した塾の場合、近隣の中学校・高校の過去問を収集・分析し、出題傾向を把握しています。「〇〇中学校の英語は教科書の本文から多く出題される」「△△高校の数学は問題集の応用問題が狙われやすい」といった具体的な情報に基づいた対策は、独学では難しい、塾ならではの強みです。

- 副教科の対策: 内申点には、主要5教科だけでなく、音楽、美術、保健体育、技術・家庭といった副教科も含まれます。一部の塾では、これらの副教科のテスト対策プリントを用意したり、対策講座を開講したりすることで、内申点全体の向上をサポートしています。

- 学習計画の管理: テスト範囲が発表されてから、どの教科をいつ、どれくらい勉強するのか計画を立てるのは意外と難しいものです。塾の講師が学習計画の相談に乗ってくれたり、進捗を管理してくれたりすることで、バランスの取れたテスト勉強が可能になります。

定期テストで結果を出すことは、生徒の自信につながり、次の学習へのモチベーションを高める効果もあります。

受験対策(中学・高校・大学)

中学受験、高校受験、大学受験は、子どもの人生における大きなターニングポイントです。志望校合格という明確な目標を達成するためには、学校の勉強だけでは不十分な場合が多く、専門的な対策が不可欠となります。

進学塾は、受験を突破するための情報、戦略、そして質の高い指導を提供する専門機関です。

- 高度なカリキュラム: 受験、特に難関校の入試では、学校の教科書レベルを超えた知識や思考力が問われます。進学塾では、志望校のレベルに合わせた高度な内容を、独自のカリキュラムと教材を用いて指導します。

- 豊富な受験情報: 最新の入試動向、各学校の出題傾向、併願校の選び方、面接や小論文の対策など、塾には長年の指導で蓄積された膨大な受験情報があります。これらの情報は、個人で収集するには限界があり、塾に通う大きなメリットの一つです。

- 合格への戦略指導: 塾は、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせて、年間を通した学習計画を立て、合格までの最適なロードマップを提示します。模試の結果を分析し、強化すべき科目や分野を具体的にアドバイスすることで、戦略的に受験勉強を進めることができます。

- 切磋琢磨する環境: 同じ志望校を目指す仲間たちとクラスで一緒に学ぶ環境は、良い意味での競争心や連帯感を生み出します。「周りのみんなが頑張っているから自分も頑張ろう」という気持ちは、長く厳しい受験勉強を乗り越える上で大きな支えとなります。

このように、塾に通う目的は一人ひとり異なります。まずは、「何のために塾に通うのか」を明確に言語化し、親子で共有することから始めてみましょう。それが、数ある選択肢の中から、お子様にとって本当に意味のある塾を見つけるための、最も確実な第一歩となります。

塾の種類とそれぞれの特徴

塾選びの目的が明確になったら、次はその目的を達成するために最適な「塾の種類」を理解することが重要です。塾は、指導形式や目的によっていくつかのタイプに分類でき、それぞれに特徴、メリット、デメリットがあります。お子様の性格や学力、そして家庭のライフスタイルに合った塾を見つけるために、まずは全体像を把握しましょう。

このセクションでは、塾を「指導形式」と「目的」という2つの大きな軸で分類し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

| 指導形式/目的 | メリット | デメリット | 向いている生徒 |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | ・授業料が比較的安い ・仲間と切磋琢磨できる ・カリキュラムが体系化されている |

・授業が一方通行になりがち ・質問しにくい場合がある ・授業のペースに合わないと辛い |

・競争心がある ・負けず嫌い ・自分の意見を言える |

| 個別指導塾 | ・自分のペースで学習できる ・質問しやすい ・苦手分野を重点的に学べる |

・授業料が比較的高め ・競争環境が生まれにくい ・講師との相性が重要 |

・マイペース ・特定科目が苦手 ・人見知り、質問が苦手 |

| オンライン塾 | ・場所や時間を選ばない ・繰り返し視聴できる ・費用が安い傾向にある |

・自己管理能力が求められる ・モチベーション維持が難しい ・すぐに質問できない場合がある |

・部活や習い事で忙しい ・自主的に学習できる ・近くに良い塾がない |

| 自立学習支援塾 | ・学習習慣が身につく ・「勉強の仕方」を学べる ・主体性が育つ |

・直接的な教科指導は少ない ・効果が出るまでに時間がかかる ・ある程度のやる気が必要 |

・勉強のやり方がわからない ・計画を立てるのが苦手 ・指示待ちではなく自分で考えたい |

| 進学塾 | ・受験に特化した指導 ・豊富な受験情報 ・高いレベルの仲間と学べる |

・授業のレベルが高い ・宿題が多く、競争が激しい ・精神的なプレッシャーが大きい |

・明確な志望校がある ・高い学習意欲がある ・競争を楽しめる |

| 補習塾 | ・学校の授業をフォロー ・基礎固めを徹底 ・定期テスト対策に強い |

・受験対策には不向きな場合も ・授業の進度が比較的緩やか ・物足りなく感じる生徒もいる |

・学校の授業についていけない ・基礎からやり直したい ・内申点を上げたい |

指導形式で選ぶ

指導形式は、塾の学習環境を決定づける最も基本的な要素です。主に「集団指導」「個別指導」「オンライン」「自立学習支援」の4つに大別されます。

集団指導塾

集団指導塾は、一人の講師が複数の生徒(10名〜30名程度)に対して、学校のクラスのような形式で一斉に授業を行うスタイルです。伝統的な塾の形態であり、特に進学塾に多く見られます。

- 特徴とメリット:

- 競争環境: 同じ目標を持つライバルたちと机を並べて学ぶことで、「負けたくない」という競争心が刺激され、学習意欲の向上につながります。 クラス内での順位やテストの結果が公表されることも多く、自分の立ち位置を客観的に把握できる点も特徴です。

- 体系化されたカリキュラム: 年間を通じて、志望校合格や目標達成から逆算された、効率的で質の高いカリキュラムが組まれています。このカリキュラムに沿って学習を進めることで、無駄なく体系的に知識を習得できます。

- コストパフォーマンス: 一人の講師が多くの生徒を同時に指導するため、個別指導に比べて一人当たりの授業料が安価に設定されているのが一般的です。

- デメリットと注意点:

- 画一的な授業: 授業はクラス全体の平均的な理解度に合わせて進むため、既習範囲については退屈に感じたり、逆に理解が追いつかないまま先に進んでしまったりする可能性があります。

- 質問のしにくさ: 大勢の生徒がいる中で手を挙げて質問することに抵抗を感じる生徒もいます。授業後に質問する時間は設けられていますが、内気な性格の子どもにとってはハードルが高い場合があります。

- 向いている生徒:

- 競争が好きで、周りと切磋琢磨することで伸びるタイプ。

- 物怖じせず、わからないことを積極的に質問できるタイプ。

- ある程度の基礎学力があり、決められたペースで学習を進めるのが苦にならないタイプ。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人から数名程度の少人数で指導を行うスタイルです。生徒一人ひとりの学習状況や目標に合わせて、きめ細やかな指導を受けられるのが最大の特徴です。

- 特徴とメリット:

- オーダーメイドのカリキュラム: 生徒の学力、苦手分野、目標に合わせて、専用の学習プランを作成してくれます。 例えば、「英語は中学1年生の内容から復習し、数学は学校の授業を先取りする」といった柔軟な対応が可能です。

- 質問しやすい環境: 講師が常に隣にいるため、わからないことがあればその場ですぐに質問できます。「こんな初歩的なことを聞いていいのかな?」という心配も不要で、生徒の「わからない」を放置しません。

- 柔軟なスケジュール: 部活動や他の習い事に合わせて、曜日や時間帯を比較的自由に設定できる塾が多いです。振替授業に対応してくれる場合もあり、多忙な生徒でも通いやすいのが魅力です。

- デメリットと注意点:

- 費用が高め: マンツーマンに近い形で指導を行うため、人件費がかかり、集団指導に比べて授業料が高くなる傾向があります。

- 競争心の欠如: 基本的に自分のペースで学習が進むため、集団指導のようなライバルとの競争環境はありません。緊張感が生まれにくく、馴れ合いになってしまう可能性もあります。

- 講師との相性: 講師との相性が学習効果に大きく影響します。指導力はもちろん、子どもとのコミュニケーションが円滑に取れるかどうかが非常に重要です。

- 向いている生徒:

- 自分のペースでじっくり学習したいタイプ。

- 特定の苦手科目があり、集中的に克服したいタイプ。

- 内気な性格で、大勢の前で質問するのが苦手なタイプ。

オンライン塾・映像授業

オンライン塾は、インターネットを通じて自宅のパソコンやタブレットで授業を受ける形態です。有名講師の質の高い授業を映像で視聴するタイプが主流ですが、リアルタイムで双方向のやり取りができるライブ授業タイプもあります。

- 特徴とメリット:

- 時間と場所の自由: 最大のメリットは、通塾の必要がなく、いつでもどこでも学習できる点です。 部活動で帰宅が遅い日でも、自分の好きな時間に学習を進められます。地方在住で近くに良い塾がない場合でも、都市部の有名塾の授業を受けられます。

- 繰り返し学習: 映像授業は、一度理解できなかった部分を何度も巻き戻して視聴できます。自分のペースで完全に理解できるまで学習を進められるため、知識の定着に効果的です。

- 低コスト: 通塾にかかる交通費が不要な上、校舎の維持費などもかからないため、月々の料金が対面式の塾に比べて格安な場合が多いです。

- デメリットと注意点:

- 高い自己管理能力: 学習計画の立案から実行まで、基本的には自分自身で管理する必要があります。強い意志がないと、ついサボってしまったり、視聴が滞ってしまったりする可能性があります。

- モチベーション維持の難しさ: 一人で学習を進めるため、孤独を感じやすく、モチベーションを維持するのが難しい場合があります。仲間と切磋琢磨する環境はありません。

- 質問への即時対応の限界: 映像授業の場合、質問はメールやチャットで行うことが多く、回答までに時間がかかる場合があります。すぐに疑問を解消したい場合には不向きです。

- 向いている生徒:

- 部活動や習い事で非常に忙しいタイプ。

- 自分で計画を立てて、コツコツ学習を進められるタイプ。

- 近くに通いたい塾がない、または通塾に時間をかけたくないタイプ。

自立学習支援塾

自立学習支援塾(コーチング塾とも呼ばれる)は、直接的な教科指導よりも、「勉強の仕方」を教えることに重点を置く新しいタイプの塾です。生徒自身が学習計画を立て、それを実行し、振り返るという「自立学習」のサイクルを身につけることを目的としています。

- 特徴とメリット:

- 「学習法」の習得: 単に答えを教えるのではなく、効率的な暗記法、ノートの取り方、参考書の使い方、計画の立て方など、一生役立つ「学び方」そのものを指導します。

- 主体性の育成: 講師は「ティーチャー(教える人)」ではなく「コーチ(導く人)」として、生徒のやる気を引き出し、目標達成をサポートします。自分で考えて行動する主体性が育まれます。

- 学習習慣の定着: 自分で立てた計画に沿って学習を進めるプロセスを通じて、自律的な学習習慣が自然と身につきます。

- デメリットと注意点:

- 即効性の低さ: 学び方を身につけるのには時間がかかるため、定期テスト直前などの短期的な成績アップには向かない場合があります。

- 教科指導の不足: 塾によっては、教科内容に関する詳しい質問には対応できない場合もあります。その場合は、映像授業などを併用する必要があります。

- 生徒のやる気への依存: ある程度の「できるようになりたい」という意欲がないと、コーチングの効果が出にくい場合があります。

- 向いている生徒:

- 「勉強しているのに成績が上がらない」と悩んでいるタイプ。

- 勉強のやり方や計画の立て方がわからないタイプ。

- 将来的にも役立つ、本質的な学習能力を身につけたいタイプ。

目的で選ぶ

塾に通う目的によっても、選ぶべき塾は大きく異なります。主に「進学塾」と「補習塾」の二つに分けられます。

進学塾

進学塾は、その名の通り、中学受験、高校受験、大学受験といった「受験での合格」を最大の目的とする塾です。

- 特徴:

- 受験特化のカリキュラム: 志望校の入試問題を徹底的に分析し、合格に必要な知識や解法テクニックを効率的に学べるカリキュラムが組まれています。学校の授業進度よりも速く、より高度な内容を扱うのが一般的です。

- 豊富な情報力: 長年の指導実績から、各学校の入試情報、偏差値、併願パターンなどのデータを豊富に蓄積しています。的確な進路指導や受験戦略の立案が可能です。

- 高い合格実績: 有名校への合格者数を競っており、それが塾のブランド価値となっています。実績のある塾には優秀な生徒が集まりやすく、レベルの高い環境で学ぶことができます。

- こんな場合におすすめ:

- 明確な志望校(特に難関校)がある場合。

- 学校の成績は良いが、さらに上のレベルを目指したい場合。

- 受験に関する専門的な情報やサポートが必要な場合。

補習塾

補習塾は、学校の授業内容の理解を深め、定期テストでの成績向上を主な目的とする塾です。

- 特徴:

- 学校準拠の指導: 基本的に、生徒が通っている学校の教科書や進度に合わせて授業を進めます。学校の授業の予習・復習が中心となり、基礎・基本の定着を重視します。

- 定期テスト対策の重視: 定期テスト前には、テスト範囲に特化した対策授業を実施し、内申点の向上を強力にサポートします。

- アットホームな雰囲気: 生徒一人ひとりに目が届きやすく、アットホームで質問しやすい雰囲気の塾が多いです。

- こんな場合におすすめ:

- 学校の授業についていくのが難しいと感じる場合。

- 特定の苦手科目を克服し、基礎から学び直したい場合。

- まずは定期テストの点数を上げて、内申点を確保したい場合。

これらの塾のタイプは、明確に分かれているわけではなく、両方の性質を併せ持つ塾も増えています。 例えば、普段は学校の補習を中心に行いながら、受験学年になると進学指導コースを設ける個別指導塾などです。塾のパンフレットやウェブサイトをよく確認し、どのタイプに重点を置いているのかを見極めることが大切です。

失敗しない塾の選び方!比較ポイント10選

塾の種類と特徴を理解した上で、いよいよ具体的な塾選びのステップに入ります。ここでは、数ある塾の中からお子様に最適な一校を見つけるために、絶対にチェックすべき10個の比較ポイントを詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつ吟味し、総合的に判断することが、後悔のない塾選びにつながります。

① 子どもの性格や学力に合っているか

塾選びにおいて最も優先すべきは、主役であるお子様の性格や現在の学力レベルに塾がマッチしているかどうかです。 保護者の期待だけで塾を決めてしまうと、お子様がストレスを感じ、かえって勉強が嫌いになってしまうことにもなりかねません。

- 性格とのマッチング:

- 競争心が強く、負けず嫌いな子: ライバルと切磋琢磨できる集団指導塾が向いています。クラス内での順位争いがモチベーションになるでしょう。

- マイペースで、自分の世界を大切にする子: 周囲を気にせず自分のペースで学習できる個別指導塾が安心です。集団のプレッシャーが苦手な場合も同様です。

- 好奇心旺盛で、自分で調べるのが好きな子: 映像授業で好きな分野を深掘りできるオンライン塾や、学習の進め方自体を学べる自立学習支援塾が適しているかもしれません。

- 内気で、質問するのが苦手な子: 講師が隣にいて気軽に質問できる個別指導塾が最適です。

- 学力とのマッチング:

- 基礎学力が定着し、応用力を伸ばしたい子: レベルの高い授業が展開される進学型の集団指導塾で、さらに学力を高めることができます。

- 特定の苦手科目や、つまずいている分野がある子: 遡り学習や苦手分野の集中演習が可能な個別指導塾や補習塾で、弱点を着実に克服するのが先決です。

- 学校の授業にはついていけているが、プラスアルファの学習をしたい子: 学校の進度に合わせた補習塾や、自分の興味に合わせて講座を選べるオンライン塾が選択肢になります。

まずはお子様の現状を客観的に把握し、どのような環境であれば最も能力を発揮できるかを親子で話し合うことが重要です。

② 授業形式はどちらが向いているか(集団 or 個別)

指導形式の選択は、学習効果を左右する重要な要素です。前述した「集団指導」と「個別指導」のメリット・デメリットを踏まえ、どちらがお子様に向いているかを慎重に判断しましょう。

- 集団指導が向いているケース:

- 周囲にライバルがいた方が燃える。

- 決められたカリキュラムに沿って、効率的に学習を進めたい。

- 授業料をなるべく抑えたい。

- ある程度の基礎学力があり、授業についていける自信がある。

- 個別指導が向いているケース:

- 自分のペースでじっくりと理解を深めたい。

- わからないことをすぐに質問したい。

- 苦手科目を基礎から徹底的にやり直したい。

- 部活動や習い事が忙しく、スケジュールを柔軟に組みたい。

最近では、集団指導と個別指導を組み合わせたコースや、普段は集団授業で、苦手科目は個別でフォローするといったハイブリッド型の塾も増えています。 どちらか一方に絞れない場合は、こうした選択肢も検討してみると良いでしょう。体験授業に参加して、実際の授業の雰囲気を肌で感じるのが最も確実な判断方法です。

③ 講師の質や相性は良いか

どれだけ優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える講師の質が低ければ効果は半減します。また、指導力が高くても、お子様との相性が悪ければ、質問しづらかったり、通塾自体が苦痛になったりする可能性があります。

- 講師の質を見極めるポイント:

- プロ講師か学生アルバイトか: 進学塾や大手塾では、指導を専門とするプロ講師が中心であることが多い一方、個別指導塾では大学生のアルバイト講師が主力の場合も少なくありません。プロ講師は経験豊富で安定した指導力が期待でき、学生講師は年齢が近く親しみやすいというメリットがあります。どちらが良いかは一概には言えませんが、塾として講師の研修制度がしっかりしているかを確認することが重要です。

- 指導の分かりやすさ: 専門用語を多用せず、生徒の目線に立って分かりやすく説明できるか。例え話などを交え、興味を引きつける工夫があるか。

- 生徒への対応: 一方的に話すだけでなく、生徒の表情や反応を見ながら、理解度を確認しているか。質問に対して丁寧に答えてくれるか。

- 相性を見極めるポイント:

- コミュニケーションの取りやすさ: お子様が萎縮せずに、自然体で話せる相手か。

- 人柄: 厳しい中にも愛情があるタイプか、優しく褒めて伸ばすタイプかなど、お子様の性格に合った講師か。

講師の質と相性を見極める最善の方法は、体験授業に参加することです。 実際に授業を受け、お子様自身が「この先生の授業は分かりやすい」「この先生なら質問できそう」と感じられるかどうかが決め手となります。面談の際に、教室長や担当講師と直接話す機会を持つのも良いでしょう。

④ カリキュラムや指導方針は目的に沿っているか

塾選びの最初のステップで明確にした「目的」と、塾が提供するカリキュラムや指導方針が一致しているかを確認することは不可欠です。

- チェックすべき項目:

- 指導の目的: 「難関校合格」を最優先するのか、「学校の成績アップ」を重視するのか、「学習習慣の確立」を目指すのか。 塾のウェブサイトやパンフレットに書かれている教育理念や指導方針を読み込み、自分たちの目的と合致しているかを確認します。

- カリキュラムの内容:

- 進学塾の場合: 志望校のレベルに合ったカリキュラムか。いつまでにどの範囲を終わらせるのか、年間のスケジュールは明確か。

- 補習塾の場合: 学校の教科書に準拠しているか。予習型か復習型か。

- 教材: オリジナル教材か市販の教材か。教材のレベルはお子様の学力に合っているか。

- 宿題の量: 宿題の量は適切か。多すぎて学校の課題や部活動と両立できない、あるいは少なすぎて物足りない、といったことがないかを確認します。

面談の際には、「うちは〇〇という目的で塾を探しているのですが、こちらの塾ではどのようなカリキュラムで対応していただけますか?」と具体的に質問してみましょう。その回答の明確さや具体性から、塾の指導方針を推し量ることができます。

⑤ 料金体系は明確で、予算に合っているか

塾に通うには、継続的に費用がかかります。後から「こんなはずではなかった」と慌てないためにも、料金体系を事前にしっかりと確認し、家計の予算内で無理なく通える塾を選ぶことが大切です。

- 確認すべき費用の内訳:

- 入会金: 入塾時に一度だけ支払う費用。キャンペーンなどで無料になる場合もあります。

- 授業料: 月々支払う基本料金。コマ数や教科数によって変動します。

- 教材費: 年間で使用するテキストや問題集の費用。年度の初めに一括で支払う場合が多いです。

- 季節講習費: 夏期講習、冬期講習、春期講習など、長期休暇中に行われる特別講習の費用。授業料とは別料金であることがほとんどで、大きな出費となるため必ず確認が必要です。

- 諸経費(運営費・管理費など): 教室の維持費やプリント代、冷暖房費など。月々の授業料に含まれる場合と、別途請求される場合があります。

- 模試代: 定期的に行われる模擬試験の受験料。

- オプション講座費: 週末の特訓講座や直前対策講座など、正規の授業以外に任意で受講する講座の費用。

料金表を見る際は、月々の授業料だけでなく、これらの費用をすべて含めた「年間総額」で比較検討することが重要です。 「授業料は安いけれど、季節講習費や教材費が高かった」というケースも少なくありません。不明瞭な点があれば、遠慮なく質問し、書面で明確な見積もりをもらうようにしましょう。

⑥ 合格実績や指導実績は豊富か

特に受験を目的とする場合、塾の合格実績は指導力の高さを測る客観的な指標の一つとなります。

- 実績のチェックポイント:

- 合格者数: 〇〇高校〇名合格、△△大学〇名合格といった数。塾の規模が大きいほど多くなる傾向があります。

- 合格率: より重要なのは、その塾の在籍生徒のうち、何パーセントが合格したかという「合格率」です。 公表している塾は少ないですが、もし可能であれば確認したい指標です。

- 実績の内訳: 難関校だけでなく、中堅校や地元の学校への合格実績も確認しましょう。幅広い学力層の生徒をしっかりと指導できているかの判断材料になります。

- 最新の実績か: 何年も前の古い実績を掲載していないか。毎年安定して実績を出し続けているかを確認します。

補習目的の場合でも、「定期テストで〇〇点アップ」「通知表の評価が〇上がった」といった指導実績を公開している塾もあります。これらの実績は、その塾の指導が成果に結びついている証拠と言えるでしょう。ただし、実績だけを鵜呑みにせず、あくまで判断材料の一つとして捉え、他のポイントと合わせて総合的に評価することが大切です。

⑦ 通いやすい立地か、安全対策は万全か

学習効果とは直接関係ないように思えるかもしれませんが、通いやすさと安全性は、長期間通い続ける上で非常に重要な要素です。

- 立地のチェックポイント:

- 通塾時間: 自宅や学校からの距離は適切か。通塾に時間がかかりすぎると、勉強時間や睡眠時間が削られ、本末転倒になってしまいます。一般的に、小学生なら徒歩15分以内、中高生でも30分以内が目安とされています。

- 交通手段: 徒歩、自転車、電車、バスなど、安全に通えるルートか。駅やバス停からの距離は近いか。

- 周辺環境: 塾の周りは夜でも明るく、人通りがあるか。繁華街の真ん中など、学習環境として好ましくない場所にないか。

- 安全対策のチェックポイント:

- 入退室管理システム: 生徒が塾に入室・退室した際に、保護者のスマートフォンに通知が届くシステム。導入されていると安心感が高まります。

- 防犯カメラの設置: 教室や入り口に防犯カメラが設置されているか。

- 講師・スタッフによる見守り: 授業の前後、講師やスタッフが建物の出入り口付近で見送りなどを行っているか。

- 災害時の避難経路: 地震や火事などの際の避難経路が確保され、生徒に周知されているか。

特に、授業が終わるのが夜遅くなる場合は、安全面の確認は必須です。実際に通う時間帯に、親子で一度ルートを歩いてみて、危険な場所がないかを確認することをおすすめします。

⑧ サポート体制は充実しているか(面談・進路相談など)

塾の役割は、授業をすることだけではありません。学習面や精神面でのサポート体制が充実しているかどうかも、重要な選択基準です。

- チェックしたいサポート体制:

- 保護者面談: 定期的に保護者面談(三者面談)が実施されているか。その頻度は適切か(例:学期に1回など)。塾での子どもの様子や学習の進捗状況、家庭での課題などを共有する貴重な機会です。

- 進路指導・受験相談: 受験学年になった際に、最新の受験情報に基づいた的確な進路指導を受けられるか。生徒や保護者の悩みに対して、親身に相談に乗ってくれる体制があるか。

- 自習室の有無と利用しやすさ: 授業がない日でも利用できる自習室があるか。席数は十分か。利用できる時間帯はいつか。静かで集中できる環境か。自習室の充実は、学習時間の確保に直結します。

- 欠席時のフォロー: 病気や用事で授業を休んだ場合に、振替授業や補習、授業の録画映像の提供といったフォローアップがあるか。

- 質問対応: 授業時間外でも、講師に質問できる時間や仕組みが設けられているか。

これらのサポート体制は、パンフレットだけでは分かりにくい部分も多いため、面談や体験授業の際に積極的に質問して確認しましょう。

⑨ 教室の雰囲気や学習環境は良いか

子どもが多くの時間を過ごすことになる教室の雰囲気や物理的な学習環境も、モチベーションに影響を与える要素です。

- チェックしたい環境面のポイント:

- 整理整頓・清潔感: 教室や自習室、トイレなどが清潔に保たれているか。整理整頓が行き届いている環境は、学習への集中力を高めます。

- 教室の明るさ・広さ: 教室は明るく、生徒一人当たりのスペースが十分に確保されているか。窮屈な環境ではストレスを感じやすくなります。

- 生徒の様子: 授業中の生徒たちは集中しているか、私語が多く騒がしい雰囲気ではないか。休み時間の生徒たちは明るい表情か。生徒同士の関係が良好そうかも見ておきたいポイントです。

- 受付やスタッフの対応: 電話や訪問時の受付スタッフの対応は丁寧で親切か。塾全体の雰囲気を反映していることが多いです。

これらの点は、実際に塾に足を運んでみないと分かりません。 体験授業や面談で訪問した際には、授業が行われている教室の様子を少し見学させてもらうなどして、自分の目で確かめることが重要です。

⑩ 口コミや評判は良いか

実際にその塾に通っている、あるいは通っていた生徒や保護者からの「生の声」である口コミや評判は、塾選びの貴重な参考情報になります。

- 情報収集の方法:

- 知人・友人: 最も信頼性が高いのは、ママ友や学校の先輩など、身近な人からの情報です。良い点だけでなく、悪い点も率直に聞ける可能性があります。

- インターネットの口コミサイト: 塾の比較サイトや地域情報サイトなどには、多くの口コミが投稿されています。複数のサイトを見て、多角的に情報を集めましょう。

- 口コミを見るときの注意点:

- 情報を鵜呑みにしない: 口コミはあくまで個人の主観的な感想です。ある人にとっては最高の塾でも、別の人にとっては合わないこともあります。

- 良い口コミと悪い口コミの両方を見る: 良い点ばかりでなく、悪い点にも目を向けることで、より客観的に塾を評価できます。「〇〇な点が不満だったが、△△な点は非常に良かった」といった具体的な記述は参考になります。

- 投稿時期を確認する: 古い情報は、現在の状況と異なっている可能性があります。なるべく新しい投稿を参考にしましょう。

- 最終的には自分の目で判断する: 口コミはあくまで参考情報と割り切り、最後は体験授業や面談を通じて、自分たちの目と耳で判断することが最も重要です。

これら10個のポイントを総合的に検討し、優先順位をつけながら比較することで、お子様と家庭にとって最適な塾を見つけ出すことができるでしょう。

塾にかかる費用の内訳と学年別の相場

塾選びにおいて、保護者の方が最も気になる点の一つが費用です。塾に通わせるには、月々の授業料だけでなく、様々な費用が発生します。ここでは、塾にかかる費用の詳しい内訳と、文部科学省の調査に基づいた学年別の費用相場を解説します。事前に全体像を把握し、無理のない資金計画を立てましょう。

塾費用の内訳

塾の費用は、主に以下の項目で構成されています。料金体系は塾によって異なるため、入塾前に必ず総額を確認することが重要です。

| 費用項目 | 内容 | 支払い時期の目安 |

|---|---|---|

| 入会金 | 入塾時に支払う事務手数料。兄弟割引やキャンペーンで免除されることも。 | 入塾時のみ |

| 授業料 | 毎月の授業に対する基本料金。指導形式、教科数、コマ数で変動。 | 毎月 |

| 教材費 | 年間で使用するテキスト、問題集、プリントなどの費用。 | 年1回(年度初め) |

| 季節講習費 | 夏期・冬期・春期講習の費用。通常授業とは別料金で高額になりやすい。 | 各講習前 |

| その他の諸経費 | 施設維持費、システム利用料、冷暖房費など。名称は塾により様々。 | 毎月 or 半期ごと |

| (オプション) | 模擬試験代、特別講座費、合宿費など。必要に応じて発生。 | 都度 |

入会金

入塾手続きの際に支払う費用で、相場は10,000円から30,000円程度です。塾によっては、友人からの紹介や早期入塾キャンペーン、兄弟姉妹が在籍している場合などに割引や免除が適用されることがあります。入塾を決める前に、利用できるキャンペーンがないか確認してみましょう。

授業料

塾の費用の中心となるのが、月々の授業料です。これは、指導形式(集団か個別か)、受講する教科数、週あたりのコマ数(授業回数)によって大きく変動します。一般的に、集団指導よりも個別指導の方が高く、指導する生徒の人数が少ないほど高額になる傾向があります。 例えば、講師1名に対し生徒2名の個別指導よりも、講師1名に対し生徒1名の完全マンツーマン指導の方が授業料は高くなります。

教材費

授業で使用するテキスト、問題集、プリントなどの費用です。塾独自のオリジナル教材を使用している場合は比較的高く、市販の教材を使用している場合はそれに応じて費用がかかります。年度の初めに年間分を一括で支払うケースが多く、相場は年間で10,000円から50,000円程度と幅があります。学年が上がるにつれて高くなるのが一般的です。

季節講習費(夏期・冬期など)

夏休み、冬休み、春休みといった長期休暇中に行われる特別講習の費用です。これは月々の授業料とは別に請求されることがほとんどで、塾の年間費用の中で大きなウェイトを占める項目です。 受験学年になると、講習期間が長くなったり、必修の特訓講座が追加されたりするため、費用は跳ね上がります。特に夏期講習は期間が長いため、中学生で50,000円~150,000円、高校生の受験学年では200,000円を超えることも珍しくありません。 参加が必須なのか任意なのか、料金はいくらなのかを事前に必ず確認しておきましょう。

その他の諸経費

授業料以外に、毎月または半期ごと、年ごとにかかる費用です。塾によって「教室維持費」「施設管理費」「システム利用料」「通信費」など様々な名称で呼ばれます。教室の光熱費や建物の維持費、連絡用アプリの利用料、プリント代などが含まれます。月々2,000円~5,000円程度が相場ですが、これも塾によって差があるため確認が必要です。

【学年別】塾の費用相場

ここでは、公的なデータとして文部科学省が発表している「子供の学習費調査」を基に、学年別の塾費用(補助学習費)の年間相場を見ていきましょう。この調査は、保護者が子どもの学校教育および学校外活動のために支出した経費の実態を調査したものです。

【注意】 以下の金額は、あくまで全国の平均値です。都市部か地方か、公立か私立か、また塾の種類や通う目的によって実際の費用は大きく異なりますので、一つの目安として参考にしてください。

参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」

小学生の場合

小学生の塾費用は、低学年では比較的安価ですが、中学受験を視野に入れる高学年になると一気に増加する傾向があります。

- 公立小学校に通う児童の年間塾費用(平均):約166,000円

- 私立小学校に通う児童の年間塾費用(平均):約368,000円

公立小学生の月額平均は約13,800円ですが、これは中学受験をしない層も多く含んだ平均値です。中学受験をする場合、小学4年生から本格的に通い始め、6年生になると季節講習や特別講座を含めて年間100万円以上かかるケースも珍しくありません。 一方、補習目的や学習習慣づくりのための塾であれば、月額10,000円~20,000円程度が相場となります。

中学生の場合

中学生になると、高校受験を意識するため、塾に通う生徒の割合が増加し、費用も小学生に比べて高くなります。特に、受験を控えた中学3年生で費用が最も高くなるのが一般的です。

- 公立中学校に通う生徒の年間塾費用(平均):約251,000円

- 私立中学校に通う生徒の年間塾費用(平均):約179,000円

公立中学生の月額平均は約21,000円です。私立中学生の平均額が公立より低いのは、私立の場合、中高一貫校が多く高校受験がないことや、学校自体の補習体制が充実していることなどが理由として考えられます。

公立中学校の生徒が高校受験のために進学塾に通う場合、中学3年生では季節講習や模試代などを含め、年間で40万円~70万円程度が一般的な費用感となります。難関校を目指すコースではさらに高額になることもあります。

高校生の場合

高校生の塾費用は、大学受験という大きな目標があるため、学年が上がるにつれて増加します。特に大学受験を控えた高校3年生でピークを迎えます。

- 公立高校(全日制)に通う生徒の年間塾費用(平均):約168,000円

- 私立高校(全日制)に通う生徒の年間塾費用(平均):約188,000円

このデータは高校生全体の平均であり、大学受験をしない生徒も含まれているため、実際の大学受験塾の費用とは乖離があります。大学受験予備校に通う場合、受講する講座数によって料金は大きく異なります。

例えば、映像授業が中心の予備校であれば、年間で30万円~80万円程度。対面授業を行う大手予備校であれば、年間で70万円~120万円程度が相場感となります。これに夏期・冬期の講習費、直前講習費、模試代などが加わるため、受験学年では年間100万円を超えることも十分に考えられます。

このように、塾の費用は学年や目的によって大きく異なります。目先の月謝だけでなく、季節講習費やその他の諸経費を含めた年間総額で費用を把握し、長期的な視点で家計への負担を考慮することが、無理なく塾通いを続けるための鍵となります。

塾に通うメリット・デメリット

塾に通うことは、多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットも存在します。入塾を決める前に、これらの両側面を客観的に理解し、家庭の方針として塾に通わせるべきかを総合的に判断することが大切です。

塾に通うメリット

塾が提供する最大の価値は、効率的な学習環境と専門的なサポートによって、子どもの学力と可能性を最大限に引き出せる点にあります。

効率的に学力アップが期待できる

独学で勉強する場合、どこが重要で、何から手をつけるべきか分からず、非効率な学習に陥りがちです。塾では、長年の指導経験を持つプロが、目標達成から逆算して作られた最適なカリキュラムと質の高い教材を提供してくれます。

重要なポイントが凝縮された授業を受け、要点を押さえた演習を繰り返すことで、限られた時間の中で効率的に学力を伸ばすことが可能です。特に、つまずきの原因がわからない苦手科目も、専門家の視点で原因を特定し、的確な指導を受けることで、短期間での克服が期待できます。

学習習慣が身につく

「塾とは」のセクションでも述べたように、塾に通うことは学習習慣の形成に大きく貢献します。決まった日時に塾へ行き、授業を受け、宿題をこなすというサイクルは、学習を生活の一部として定着させます。

最初は「やらされている」感覚でも、続けていくうちに予習・復習が当たり前になり、自分から机に向かう習慣が身につきます。一度確立された学習習慣は、塾を辞めた後も、高校、大学、さらには社会人になってからも役立つ一生の財産となります。

受験に関する情報が得られる

受験は情報戦とも言われます。志望校の入試傾向、併願校の選び方、最新の大学入試制度の変更点など、個人で正確な情報を収集するには限界があります。

進学塾や予備校は、こうした受験に関する専門的な情報を豊富に蓄積しています。 過去の膨大なデータに基づいた的確な進路指導や、合格可能性の判定、面接・小論文対策など、学校だけでは得られない手厚いサポートを受けられることは、受験生や保護者にとって大きな安心材料となります。

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

特に集団指導塾では、同じ学校や、より高いレベルの学校を目指す仲間たちと一緒に学ぶことができます。周りの生徒が熱心に勉強する姿は、「自分も頑張らなければ」という良い刺激になります。

模試の成績を競い合ったり、難しい問題を教え合ったり、時には悩みを相談し合ったりする仲間(ライバル)の存在は、長く厳しい受験勉強を乗り越える上で大きな精神的な支えとなります。一人ではくじけてしまいそうな時も、仲間の存在がモチベーションを維持する原動力になるのです。

塾に通うデメリット

メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットや潜在的なリスクも理解した上で、対策を考えることが重要です。

費用がかかる

最も現実的なデメリットは、経済的な負担です。前のセクションで見たように、塾には授業料以外にも様々な費用がかかり、年間で数十万円、受験学年では100万円を超えることもあります。

この費用を捻出するために、家計に大きな負担がかかる可能性があります。費用対効果を慎重に見極め、無理のない範囲で通える塾を選ぶことが不可欠です。 高額な塾に通わせたことが、かえって家庭内のストレスの原因にならないよう注意が必要です。

時間的な負担が増える

塾に通うことで、当然ながら子ども自身の時間的な負担も増えます。学校の授業と宿題に加えて、塾の授業と宿題をこなさなければなりません。

特に、部活動や他の習い事と両立させる場合、自由な時間や睡眠時間が削られてしまう可能性があります。過密なスケジュールは、心身の疲労につながり、かえって学習効率を低下させることも。子どもの体力やキャパシティを考慮し、無理のないスケジュールを組むことが大切です。 オンライン塾を活用するなど、通塾時間を削減する工夫も有効です。

子どもにプレッシャーがかかる場合がある

保護者の期待が大きすぎると、それが子どもにとって過度なプレッシャーとなることがあります。「高いお金を払っているのだから、成績が上がって当然だ」「絶対に〇〇校に合格しなさい」といった言葉は、子どもを追い詰めてしまいます。

また、集団指導塾でのクラス分けや成績順の席次などが、劣等感やストレスの原因になることもあります。塾の成果を焦るのではなく、子ども自身の頑張りを認め、結果だけでなくプロセスを褒めてあげることが、精神的な安定と学習意欲の維持につながります。 塾に通うのはあくまで子ども自身である、ということを忘れないようにしましょう。

これらのメリット・デメリットを天秤にかけ、本当にお子様と家庭にとって塾が必要かどうかを冷静に判断することが、後悔のない選択への第一歩です。

塾を決めるまでの具体的な3ステップ

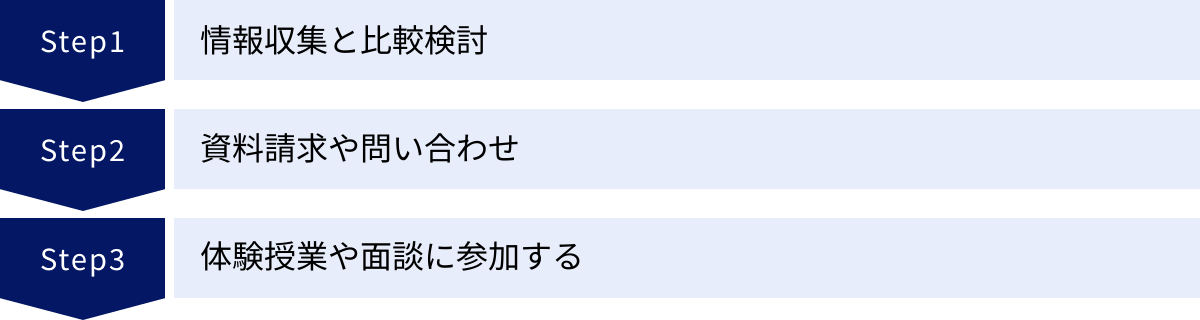

情報収集から比較検討、そして最終決定まで、計画的に進めることで、ミスマッチを防ぎ、納得のいく塾選びができます。ここでは、塾を決めるまでの具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。

① 情報収集と比較検討

まずは、候補となる塾をいくつかリストアップし、それぞれの情報を集めて比較検討する段階です。

- 情報源の活用:

- インターネット: 塾の公式サイト、塾比較サイト、口コミサイトなどを活用します。公式サイトでは指導方針やカリキュラム、料金体系などの公式情報を、比較サイトや口コミサイトでは第三者の視点からの評価を確認できます。

- チラシ・パンフレット: 新聞の折り込みチラシやポスティングされるパンフレットも重要な情報源です。季節講習のキャンペーン情報などが掲載されていることもあります。

- 知人からの紹介: 実際に通わせている保護者や、通っている生徒からの「生の声」は非常に参考になります。良い点だけでなく、気になる点も聞いてみましょう。

- 比較検討のポイント:

- この段階で、前述の「失敗しない塾の選び方!比較ポイント10選」を活用します。

- 指導形式、カリキュラム、料金、立地、合格実績など、自分たちが重視するポイントを基に、各塾を比較する一覧表などを作成すると、頭の中が整理しやすくなります。

- この時点で、候補を3~5校程度に絞り込むのが理想です。あまり多すぎると、その後の比較が大変になります。

② 資料請求や問い合わせ

候補をある程度絞り込んだら、次はより詳細な情報を得るために、具体的なアクションを起こします。

- 資料請求:

- 気になる塾には、ためらわずに資料請求をしましょう。ウェブサイトだけでは分からなかった、詳しいコース内容や料金表、年間のカリキュラム、季節講習の詳細などが書かれたパンフレット一式が送られてきます。

- 複数の塾の資料を並べて比較することで、それぞれの強みや特徴がより明確になります。

- 電話やメールでの問い合わせ:

- 資料を読んでも分からなかった点や、個別の事情に関する質問(例:「部活動との両立は可能ですか?」「〇〇が苦手なのですが、どのような対策をしてもらえますか?」など)は、電話や問い合わせフォームで直接質問してみましょう。

- その際の対応の丁寧さや的確さも、塾の質を判断する一つの材料になります。 親身に答えてくれるか、分かりやすく説明してくれるかなど、スタッフの対応をチェックしましょう。

このステップを通じて、候補の塾に対する理解をさらに深め、次のステップに進む塾を2~3校にまで絞り込みます。

③ 体験授業や面談に参加する

塾選びの最終段階であり、最も重要なステップが、実際に塾へ足を運び、自分の目と耳で確かめることです。

- 体験授業への参加:

- ほとんどの塾では、無料の体験授業を実施しています。これは、入塾を決める前に必ず参加すべきです。

- 【子どもがチェックするポイント】

- 授業は分かりやすいか? 面白いか?

- 先生は質問しやすそうか?

- クラスの雰囲気は自分に合っているか?

- これなら続けられそうか?

- 【保護者がチェックするポイント】

- 先生の教え方、生徒への接し方はどうか?

- 他の生徒たちは集中しているか?

- 教室の環境(明るさ、清潔さ、広さ)はどうか?

- 面談の実施:

- 体験授業の後や、別途面談の機会を設けてもらい、教室長や担当講師と直接話しましょう。

- 【確認・質問すべきこと】

- 改めて、家庭での学習の悩みや塾に通う目的を伝える。

- それに対して、塾としてどのようなアプローチやカリキュ-ラムを提案してくれるか具体的に聞く。

- 料金体系について、年間でかかる総額を改めて確認する。

- サポート体制(面談、自習室、欠席時のフォローなど)について詳しく聞く。

体験授業と面談を通じて得た情報と、お子様自身の「ここが良い!」という感想を基に、最終的な一校を決定します。最終的な決定権は、実際に通うお子様にあるというスタンスを大切にしましょう。 本人が納得して選んだ塾であれば、学習意欲も高まり、前向きな気持ちで通い続けることができるはずです。

【目的・学年別】おすすめの人気塾

ここでは、これまでの選び方を踏まえ、目的や学年別に多くの生徒から支持されている代表的な塾をいくつか紹介します。各塾の公式サイトで公開されている情報を基に、その特徴を客観的に解説します。ただし、これが全てではなく、地域に根差した優れた塾も数多く存在します。あくまで塾のタイプを理解するための一例として参考にしてください。

【注意】 各塾の情報は変更される可能性があるため、最新かつ詳細な情報は必ず公式サイトで確認してください。

【中学受験】に強いおすすめ塾

中学受験は特殊な知識や思考力が問われるため、専門的なノウハウを持つ進学塾の力が不可欠です。

| 塾名 | 特徴 | 指導形式 |

|---|---|---|

| SAPIX小学部 | 難関中学校への圧倒的な合格実績。「思考力」「記述表現力」を重視した授業。復習中心の学習法。 | 集団指導 |

| 日能研 | 「未来への学び」をコンセプトに、生徒の主体性を育む。豊富なデータに基づいた進路指導。 | 集団指導 |

| 四谷大塚 | 中学受験の定番教材「予習シリーズ」を開発。全国統一小学生テストを主催。 | 集団指導 |

SAPIX(サピックス)小学部

「思考力と表現力の育成」を教育理念に掲げ、特に関東圏の難関中学校への高い合格実績で知られる進学塾です。授業は生徒との対話を重視した討論式で、子どもたちの思考力を引き出します。復習中心の学習サイクル(授業→家庭学習→テスト)を徹底することで、知識の定着を図るのが大きな特徴です。

参照:SAPIX小学部 公式サイト

日能研

全国に教室を展開する、中学受験の最大手の一つ。「私たちは、子どもたちを『未来の社会を創る人』と考え、そのための学びを提供します」という理念のもと、単なる知識の詰め込みではない、生徒の能動的な学びを促す授業を展開しています。長年の実績から蓄積された豊富な入試データと、全国規模の公開模試「日能研模試」も強みです。

参照:日能研 公式サイト

四谷大塚

中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を自社で開発・発行していることで有名です。この教材は、他の多くの塾でも採用されています。週1回の「週テスト」で学習内容の定着度を測り、理解が不十分な点を早期に発見・克服する学習システムを確立しています。また、無料で参加できる「全国統一小学生テスト」を主催し、学力測定の機会を広く提供しています。

参照:四谷大塚 公式サイト

【高校受験】に強いおすすめ塾

高校受験では、内申点対策と学力試験対策の両方が重要になります。地域に密着した情報力も鍵となります。

| 塾名 | 特徴 | 指導形式 |

|---|---|---|

| 臨海セミナー | 首都圏を中心に展開。「共演授業」で生徒の参加を促す。地域密着型の定期テスト対策に強み。 | 集団指導 |

| Z会進学教室 | 通信教育で有名なZ会が運営。質の高い教材と講師による少数精鋭の授業。思考力を重視。 | 集団指導 |

| 早稲田アカデミー | 「本気でやる子を育てる」がスローガン。熱血指導と豊富な演習量が特徴。難関校への合格実績多数。 | 集団指導 |

臨海セミナー

神奈川県を拠点に首都圏で大規模に展開する総合進学塾です。「わかるまで、できるまで」の個別フォローと、生徒を指名して対話しながら進める「共演授業」が特徴。各学校の出題傾向を分析した定期テスト対策に定評があり、内申点アップに力を入れています。

参照:臨海セミナー 公式サイト

Z会進学教室

質の高い通信教育で定評のあるZ会が運営する教室です。首都圏と関西圏で展開しており、「思考力」「記述力」を鍛えることに重点を置いたハイレベルな授業が特徴。講師の質にこだわり、少数精鋭のクラスで生徒一人ひとりと向き合う指導を行っています。

参照:Z会進学教室 公式サイト

早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」というスローガンのもと、熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が特徴です。豊富な宿題や課題、頻繁に行われるテストなど、学習量が多いことで知られていますが、それによって確固たる学力を養成します。特に難関国私立高校への合格実績が豊富です。

参照:早稲田アカデミー 公式サイト

【大学受験】に強いおすすめ塾

大学受験は、三大予備校と呼ばれる大手を中心に、多様な選択肢があります。

| 塾名 | 特徴 | 指導形式 |

|---|---|---|

| 河合塾 | 「すべては一人ひとりの生徒のために」が理念。テキストの質の高さと豊富な模試データに定評。 | 集団指導・映像授業 |

| 駿台 | 「愛情教育」を掲げる。理系に強く、ハイレベルな授業が特徴。「50分授業」で集中力を維持。 | 集団指導・映像授業 |

| 東進ハイスクール | 有名実力講師陣による映像授業が中心。「高速学習」や担任による熱誠指導が特徴。 | 映像授業 |

河合塾

「テキストの河合」「模試の河合」として知られ、基礎から応用まで網羅された質の高いオリジナルテキストと、受験生の半数以上が受験すると言われる「全統模試」の豊富なデータが強みです。チューター(進学アドバイザー)による手厚いサポート体制にも定評があります。

参照:河合塾 公式サイト

駿台

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーに、医学部や東大・京大などの最難関大学を目指す受験生から絶大な支持を得ています。特に理系科目の指導に強く、実力派講師陣による質の高い授業が特徴です。集中力を維持しやすい50分授業・10分休憩のサイクルを採用しています。

参照:駿台予備学校 公式サイト

東進ハイスクール

「今でしょ!」の林修先生など、カリスマ的な人気を誇る実力講師陣の映像授業を、いつでもどこでも受講できるのが最大の特徴です。「高速マスター基礎力養成講座」などで短期間に基礎を固め、担任や担任助手によるコーチングでモチベーションを維持する独自のシステムを構築しています。

参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校 公式サイト

【個別指導】でおすすめの塾

自分のペースで学習したい、苦手科目を克服したい場合に最適なのが個別指導塾です。

| 塾名 | 特徴 | 指導形式 |

|---|---|---|

| TOMAS | 「個性を育む、本物の個別指導」を掲げる完全1対1の個別指導塾。発問・解説中心の質の高い授業。 | 1対1個別指導 |

| 個別教室のトライ | 全国No.1の教室数を誇る。「トライ式学習法」に基づき、一人ひとりに合わせたオーダーメイドカリキュラム。 | 1対1個別指導 |

| 明光義塾 | 「YDK(やれば・できる・子)」がスローガン。生徒の「わかった」を引き出す対話型の授業。 | 巡回型個別指導 |

TOMAS(トーマス)

講師1人に対し生徒1人の完全マンツーマン指導にこだわる進学個別指導塾です。ホワイトボード付きの個室で、緊張感のある「発問・解説」を中心とした授業を行います。生徒の志望校合格から逆算した個人別のカリキュラムを作成し、進学塾に匹敵する合格実績を目指します。

参照:TOMAS 公式サイト

個別教室のトライ

「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを生かした個別指導塾。全国に教室を展開しています。教育プランナー(教室長)がAIによる学力診断も活用しながら、生徒一人ひとりに最適なオーダーメイドのカリキュラムを作成。専任講師によるマンツーマン指導で、学力向上をサポートします。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

明光義塾

全国に教室を展開する個別指導のパイオニア的存在。講師が一方的に教えるのではなく、生徒自身が考え、答えを導き出すプロセスを重視した「MEIKO式コーチング」が特徴です。生徒の主体性を育み、「わかったつもり」を防ぎます。

参照:明光義塾 公式サイト

【オンライン】でおすすめの塾

時間や場所の制約を受けずに学習できるオンライン教材・塾は、現代の多様なライフスタイルにマッチします。

| サービス名 | 特徴 | 指導形式 |

|---|---|---|

| スタディサプリ | 月額制で小中高、大学受験までの全教科・全学年の神授業が見放題。圧倒的なコストパフォーマンス。 | 映像授業 |

| Z会の通信教育 | 質の高い教材と添削指導に定評。思考力を養う問題が多く、難関大・高校受験に強い。 | 通信教育(教材・映像) |

| スマイルゼミ | 専用タブレットで学習する幼児・小中学生向け教材。自動丸付けや個別ナビで学習が一人で進む。 | タブレット教材 |

スタディサプリ

リクルートが提供するオンライン学習サービス。月額数千円という低価格で、小学校から大学受験までの5教科18科目の講座が見放題という圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。テレビCMでもおなじみの実力派講師陣による分かりやすい授業は、塾との併用や、学習の補助教材としても広く活用されています。

参照:スタディサプリ 公式サイト

Z会の通信教育

長年の歴史と実績を持つ通信教育の草分け的存在。良質なオリジナル教材と、丁寧で的確な添削指導に定評があります。単なる暗記ではなく、物事の本質を理解し、深く考える力を養う問題が多く含まれており、特に難関校を目指す生徒からの信頼が厚いです。

参照:Z会 公式サイト

スマイルゼミ

幼児から中学生までを対象としたタブレット学習教材。専用タブレットが、学習計画の提案から丸付け、解説までを自動で行ってくれるため、子ども一人でも学習を進めやすいのが特徴です。学習の進捗に応じて、保護者のスマートフォンに進捗状況が通知される機能もあります。

参照:スマイルゼミ 公式サイト

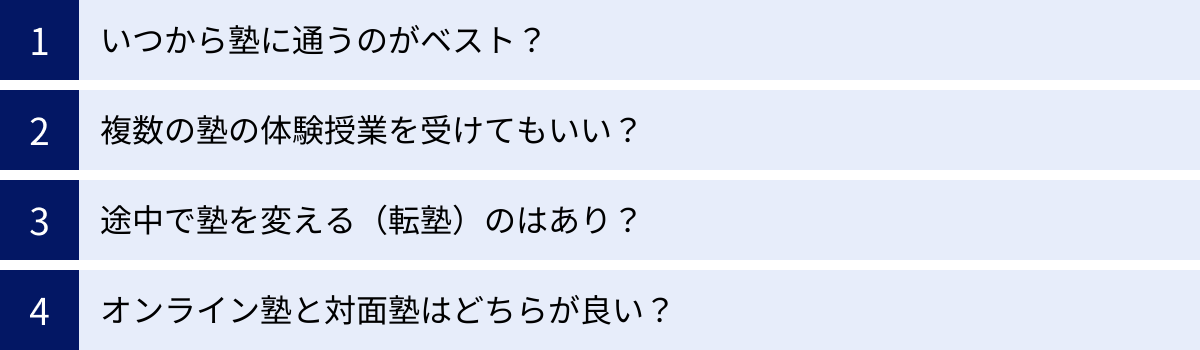

塾選びに関するよくある質問

最後に、塾選びに関して保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

いつから塾に通うのがベスト?

A. 「〇年生から」という明確な正解はなく、お子様の状況と塾に通う目的によって最適な時期は異なります。

- 中学受験の場合: 本格的な準備は小学3年生の2月から(新小学4年生として)スタートするのが一般的です。それ以前に、学習習慣をつける目的で低学年から通うケースもあります。

- 高校受験の場合: 中学1・2年生のうちから、内申点対策として学校の成績を安定させるために通い始めるのが理想的です。部活動が落ち着く中学3年生の夏から本格的に通い始める生徒も多いですが、早期から始める方が余裕を持って対策できます。

- 大学受験の場合: 高校1・2年生のうちに英語や数学などの基礎を固めておくことが重要です。多くの生徒は、高校2年生の冬から高校3年生の春にかけて受験勉強を本格化させます。

- 補習・学習習慣目的の場合: 「学校の授業が分からなくなった」「勉強の仕方が分からない」と感じた時が、通い始める一つのタイミングと言えるでしょう。

複数の塾の体験授業を受けてもいい?

A. はい、むしろ積極的に複数の体験授業を受けることを強くおすすめします。

一つの塾だけを見て決めてしまうと、その塾が良いのか悪いのか客観的な判断ができません。2~3校の体験授業に参加することで、授業の進め方、講師の雰囲気、教室の環境などを比較検討できます。

お子様自身も、「A塾の先生は面白いけど、B塾の方が静かで集中できそう」といったように、自分に合う環境を具体的にイメージできるようになります。多くの塾は体験授業を歓迎していますので、遠慮せずに申し込みましょう。

途中で塾を変える(転塾)のはあり?

A. はい、「合わない」と感じた場合は転塾も有効な選択肢の一つです。

転塾を検討すべき主な理由としては、「成績が全く上がらない」「指導方針がお子様の性格に合わない」「講師との相性が悪い」「クラスのレベルが合っていない」などが挙げられます。

ただし、転塾にはデメリットもあります。新しい環境に慣れるまでに時間がかかったり、カリキュラムの進度が異なり学習に遅れが生じたりする可能性です。また、受験直前期の転塾はリスクが大きいため慎重な判断が必要です。

転塾を考える際は、まず現在の塾に不満な点を相談してみましょう。 クラスや担当講師の変更で解決できる場合もあります。それでも改善が見られない場合に、次の選択肢として転塾を具体的に検討するのが良いでしょう。

オンライン塾と対面塾はどちらが良い?

A. それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良いかは一概には言えません。お子様の性格や学習スタイル、家庭の状況によって最適な選択は異なります。

- オンライン塾が向いているケース:

- 自己管理能力が高く、自主的に学習を進められる子。

- 部活動や習い事で非常に忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい子。

- 近くに通いたいと思える対面の塾がない場合。

- 費用をできるだけ抑えたい家庭。

- 対面塾が向いているケース:

- 強制的な環境がないと勉強できない子、学習習慣が身についていない子。

- その場で直接質問して疑問を解決したい子。

- ライバルや仲間と切磋琢磨する環境でモチベーションが上がる子。

最近では、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型の学習も増えています。それぞれの良い点を理解し、お子様が最も学習効果を上げられるのはどちらの形式かを慎重に検討してみてください。