中学生の時期は、将来の進路を左右する高校受験を控え、学業面で非常に重要なターニングポイントとなります。部活動や友人関係など、多感な時期であると同時に、学習内容も小学校とは比較にならないほど難しく、専門的になります。

「定期テストの点数が伸び悩んでいる」「志望校に合格できるか不安」「家ではなかなか勉強に集中できない」といった悩みを抱える中学生や保護者の方も多いのではないでしょうか。そんなとき、心強い味方となるのが「塾」の存在です。

しかし、一言で塾といっても、集団指導や個別指導、オンライン塾など多種多様な形態があり、それぞれに特徴や費用、指導方針が異なります。「たくさんありすぎて、どの塾が自分の子どもに合っているのか分からない」と感じるのも無理はありません。

そこでこの記事では、中学生の塾選びに悩む方々のために、塾に通う目的の明確化から、塾の種類と特徴、失敗しないための選び方のポイント、費用相場、そして目的別におすすめの塾まで、網羅的に詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、お子様の目標達成に最適な塾を見つけるための具体的な道筋が見え、自信を持って塾選びを進められるようになるでしょう。

目次

塾選びの前に!中学生が塾に通う4つの目的

やみくもに塾を探し始める前に、まず「なぜ塾に通うのか」という目的を明確にすることが、最適な塾選びの第一歩です。目的がはっきりすれば、自ずとどのような指導形式やカリキュラムが合っているのかが見えてきます。ここでは、中学生が塾に通う主な4つの目的について、その背景や塾が果たす役割を詳しく解説します。

高校受験対策

中学生にとって最も大きな目標の一つが「高校受験」です。公立高校・私立高校を問わず、志望校に合格するためには、付け焼き刃の知識では通用しない、計画的かつ戦略的な学習が不可欠となります。

高校受験は、単に中学校3年間の学習内容を理解しているかだけでなく、内申点(調査書点)と学力検査(入試当日点)の総合評価で合否が決まることがほとんどです。特に公立高校では、この内申点が合否に占める割合が大きく、中学1年生からの成績が評価対象となる地域も少なくありません。

塾では、このような複雑な入試制度に対応するための専門的なサポートが受けられます。

- 豊富な受験情報と進路指導: 塾は長年の指導経験から、各高校の入試傾向、合格ライン、併願校の組み合わせといった膨大なデータを蓄積しています。個人では収集が難しいこれらの情報をもとに、生徒一人ひとりの学力や目標に合わせた的確な進路指導を行います。最新の入試制度の変更点などもいち早くキャッチし、対策に反映してくれるため、情報戦で有利に立つことができます。

- 志望校レベルに合わせたカリキュラム: 難関校を目指すコース、中堅校向けのコースなど、志望校のレベルに応じた専用のカリキュラムが用意されています。入試で頻出の単元や、差がつきやすい応用問題に絞って効率的に学習を進めることで、合格に必要な得点力を着実に養成します。

- 実践的な入試対策: 通常の授業に加えて、過去問演習や模擬試験を繰り返し行い、本番さながらの環境で時間配分や解答戦略を身につけます。また、記述問題の添削指導や、私立高校で課されることの多い面接・小論文の対策まで、トータルで受験をサポートしてくれる点も大きな魅力です。

このように、高校受験を目的とする場合、合格実績や志望校別コースの有無、進路指導の手厚さが塾選びの重要な判断基準となります。

定期テスト対策・内申点アップ

高校受験において学力検査と同じくらい、あるいはそれ以上に重要視されるのが「内申点」です。内申点は、中学校での成績(通知表の評定)を点数化したものであり、主に定期テストの点数と授業態度、提出物などによって評価されます。

特に推薦入試を考えている場合、内申点の基準をクリアしていなければ出願すらできません。また、一般入試においても、内申点が高いほど当日の学力検査で余裕を持って臨むことができます。つまり、中学1・2年生のうちからコツコツと内申点を積み上げておくことが、高校受験を有利に進めるための鍵となります。

塾は、この内申点の根幹をなす定期テストで高得点を取るための強力なサポーターです。

- 学校別の徹底したテスト対策: 多くの塾では、近隣中学校の教科書や授業進度、さらには過去の定期テストの出題傾向を分析し、それに合わせた対策授業を実施します。「〇〇中学校対策コース」のように、学校別に特化した対策を行ってくれる塾もあり、非常に効率的にテスト勉強を進めることが可能です。

- 副教科のサポート: 内申点には、国語・数学・英語・理科・社会の主要5教科だけでなく、音楽、美術、保健体育、技術・家庭といった副教科(実技教科)も含まれます。これらの教科はテストの範囲が狭く、一夜漬けで対応しようとする生徒も多いですが、塾によっては副教科のテスト対策プリントを用意してくれるなど、きめ細やかなサポートが受けられます。

- テスト前の集中特訓: テスト期間の直前になると、通常の授業とは別に「テスト対策講座」を開講する塾がほとんどです。週末などを利用して、テスト範囲の総復習や予想問題の演習を集中して行い、万全の態勢でテストに臨むことができます。

定期テストで結果を出し、内申点を着実に上げていきたい場合は、通っている中学校の進度に合わせた指導をしてくれるか、テスト対策が手厚いかが塾選びの重要なポイントになります。

苦手科目の克服

「数学の文章問題になると手が止まってしまう」「英語の長文がどうしても読めない」など、特定の科目に苦手意識を持っている中学生は少なくありません。苦手科目を放置してしまうと、その科目の成績が下がるだけでなく、学習全体のモチベーション低下にもつながりかねません。

苦手科目が生まれる原因は、多くの場合、以前の学年で学習した内容に理解できていない「つまずきポイント」があるためです。例えば、中学数学の方程式が解けないのは、小学校で習った分数の計算が曖昧なままであることが原因かもしれません。

このような根本的な原因を自力で発見し、遡って学習し直すのは非常に困難です。塾、特に個別指導塾は、苦手科目の克服に大きな力を発揮します。

- 一人ひとりに合わせた「遡り学習」: 個別指導塾では、生徒の理解度を丁寧に把握し、どこでつまずいているのかを特定します。そして、必要であれば学年を遡って基礎から学び直すといった、柔軟なカリキュラムを組むことが可能です。集団指導塾では難しい、一人ひとりのペースに合わせた指導が受けられるため、着実に苦手分野を解消していくことができます。

- 質問しやすい環境: 集団授業では「こんなことを聞いたら恥ずかしい」「授業を止めてしまうのが申し訳ない」と感じて、分からないことを質問できない生徒もいます。その点、個別指導であれば、講師がすぐ隣にいるため、どんな些細な疑問でも気軽に質問できます。「なぜそうなるのか」をその場で解決できるため、理解が深まり、苦手を克服する成功体験につながります。

- 豊富な演習量と丁寧な解説: 苦手科目の克服には、インプットだけでなく、たくさんの問題を解くアウトプットが不可欠です。塾では、生徒のレベルに合った問題集やプリントを用意し、演習量を確保します。間違えた問題については、なぜ間違えたのか、どうすれば解けるようになるのかを、講師がマンツーマンで丁寧に解説してくれます。

苦手科目を集中的に克服したいのであれば、生徒の理解度に合わせてカリキュラムを柔軟に組めるか、質問しやすい環境か、という点が塾選びで特に重要になります。

学習習慣の定着

中学生になると、小学校の頃に比べて学習内容が格段に難しくなる一方で、部活動が本格化したり、スマートフォンやゲームに費やす時間が増えたりと、勉強以外の誘惑も多くなります。そのため、「毎日コツコツ勉強する」という学習習慣を身につけることに苦労するお子様は少なくありません。

学習習慣が定着していないと、定期テスト前に慌てて一夜漬けを繰り返すことになり、知識が定着せず、安定した成績を維持することが難しくなります。

塾は、半ば強制的に学習する環境を提供することで、学習習慣の定着をサポートします。

- 決まった時間に学習するリズム作り: 「毎週火曜日と金曜日の19時からは塾」というように、決まった日時に通塾することで、生活の中に学習する時間が強制的に組み込まれます。このリズムが定着することで、塾のない日でも「この時間は勉強しよう」という意識が芽生えやすくなります。

- 宿題による家庭学習のサポート: ほとんどの塾では、授業内容の定着を図るために宿題が出されます。宿題をこなすことで、自然と家庭での学習時間が確保されます。また、宿題の提出状況は塾側で管理されるため、サボれないという良い意味でのプレッシャーがかかり、学習の継続につながります。

- 学習計画の管理とサポート: 塾によっては、生徒一人ひとりの学習計画を一緒に立て、その進捗を管理してくれるところもあります。いつまでに何をすべきかが明確になるため、生徒は計画的に学習を進めやすくなります。

「家では集中して勉強できない」「勉強を始めるきっかけが掴めない」というお子様には、学習を管理・サポートしてくれる体制が整っている塾がおすすめです。自習室の有無や利用しやすさも、学習習慣を定着させる上で重要な要素となるでしょう。

中学生向け塾の3つの種類とそれぞれの特徴

中学生向けの塾は、大きく分けて「集団指導塾」「個別指導塾」「オンライン塾・映像授業」の3つの種類があります。それぞれの指導形式には異なる特徴があり、お子様の性格や学力、目的に応じて向き不向きがあります。ここでは、各種類のメリット・デメリット、そしてどのような生徒に向いているのかを詳しく解説します。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな生徒におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | ・切磋琢磨できる環境がある ・体系的なカリキュラムで効率が良い ・個別指導に比べて料金が安い ・豊富な受験情報 |

・質問がしにくい場合がある ・授業のペースについていけない可能性がある ・自分のペースで進めたい生徒には不向き |

・競争心があり、周りと競い合いたい ・ある程度の基礎学力がある ・決められたカリキュラムに沿って学習したい |

| 個別指導塾 | ・自分のペースで学習できる ・質問がしやすい ・苦手科目を集中的に克服できる ・カリキュラムの自由度が高い |

・集団指導に比べて料金が高い ・講師との相性が重要になる ・競争意識が芽生えにくい |

・苦手科目を基礎からやり直したい ・マイペースで学習したい ・人見知りで質問するのが苦手 |

| オンライン塾 | ・場所や時間を選ばず受講できる ・料金が比較的安い ・有名講師の質の高い授業を受けられる ・自分のペースで繰り返し視聴できる |

・自己管理能力が求められる ・モチベーションの維持が難しい ・すぐに質問できない場合がある ・インターネット環境が必要 |

・部活や習い事で忙しい ・自律的に学習計画を立てて進められる ・近くに通いたい塾がない |

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が10名〜30名程度の生徒に対して一斉に授業を行う形式の塾です。学力や志望校に応じてクラス分けされていることが多く、決められた年間のカリキュ-ラムに沿って授業が進んでいきます。

最大のメリットは、仲間と切磋琢磨できる競争環境があることです。同じ目標を持つライバルが周りにいることで、「負けたくない」という気持ちが生まれ、学習意欲の向上につながります。定期的に行われるクラス分けテストや模試の結果が貼り出されることもあり、自分の立ち位置を客観的に把握しながら学習を進めることができます。

また、長年の指導ノウハウが詰まった体系的なカリキュラムも魅力です。高校受験合格というゴールから逆算して、いつまでに何を学習すべきかが明確に計画されているため、それに沿って学習すれば効率的に実力を伸ばすことが可能です。特に受験に関する情報量は豊富で、最新の入試トレンドや併願校戦略など、個人では得にくい情報を提供してくれます。費用面でも、個別指導に比べて比較的安価な傾向にあります。

一方で、デメリットも存在します。授業は一定のペースで進むため、一度つまずいてしまうと、分からない部分をそのままにして授業についていけなくなる可能性があります。また、大勢の生徒がいる中で積極的に手を挙げて質問するのが苦手な生徒にとっては、疑問を解消しにくい環境かもしれません。基礎学力が不足している場合や、特定の苦手科目だけをじっくり教えてほしい場合には、不向きな場合があります。

【集団指導塾が向いている生徒】

- 競争心があり、ライバルと競い合うことでモチベーションが上がる生徒

- 学校の授業には概ねついていけており、さらなる学力向上を目指す生徒

- 決められたカリキュラムに沿って、計画的に学習を進めたい生徒

- 人前で発言したり質問したりすることに抵抗がない生徒

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人から数名程度の少人数で授業が行われる形式の塾です。生徒一人ひとりの学習状況や目標に合わせて、オーダーメイドのカリキュ-ラムで指導を進めていくのが大きな特徴です。

最大のメリットは、生徒一人ひとりのペースに合わせた指導が受けられることです。苦手な単元があれば、じっくり時間をかけて基礎から復習したり、逆に得意な単元は応用問題に挑戦したりと、柔軟な対応が可能です。特に、苦手科目の克服や、前の学年に遡って学習し直す「遡り学習」には非常に効果的です。講師が常に隣にいるため、分からないことがあればその場ですぐに質問でき、疑問点を放置することがありません。

また、部活動や習い事などで忙しい生徒でも、自分の都合に合わせて授業の曜日や時間帯を選べる自由度の高さも魅力です。講師との距離が近いため、学習面だけでなく、精神的なサポートも得やすいという側面もあります。

デメリットとしては、集団指導塾に比べて授業料が高くなる傾向にある点が挙げられます。講師と生徒のマンツーマンに近い形になるため、どうしても人件費がかさむためです。また、指導の質が講師のスキルや生徒との相性に大きく左右されるため、体験授業などを通じて、お子様に合った講師を見極めることが非常に重要になります。周りにライバルがいない環境のため、競争意識が芽生えにくく、緊張感を保つのが難しいと感じる生徒もいるかもしれません。

【個別指導塾が向いている生徒】

- 特定の苦手科目を集中的に克服したい生徒

- 自分のペースでじっくりと学習を進めたい生徒

- 集団授業では質問しづらい、内気な性格の生徒

- 部活動や習い事と勉強を両立させたい生徒

オンライン塾・映像授業

オンライン塾は、インターネットを通じて自宅のパソコンやタブレットで授業を受ける形式の塾です。大きく分けて、有名講師の授業を録画したものを視聴する「映像授業型」と、ビデオ通話システムを使ってリアルタイムで講師とやり取りする「オンライン個別指導型」があります。

最大のメリットは、場所や時間の制約がないことです。通塾にかかる時間や交通費が不要で、部活動で帰宅が遅くなっても、自分の都合の良い時間に学習できます。特に、質の高い授業で有名な講師の授業を、地方にいながらにして受けられる点は、映像授業型の大きな魅力です。料金も、校舎を構える必要がないため、対面式の塾に比べて安価に設定されていることが多く、家計への負担を抑えたい家庭にとっては嬉しいポイントです。映像授業であれば、分からない部分を何度も繰り返し視聴できるため、自分のペースで理解を深めることができます。

一方で、最も大きな課題はモチベーションの維持と自己管理です。対面式の塾のように、決まった時間に決まった場所へ行くという強制力がないため、強い意志がないとサボりがちになってしまう可能性があります。また、特に映像授業型の場合、疑問点があってもその場ですぐに質問できないというデメリットがあります(質問対応システムを用意しているサービスもあります)。学習計画の立案から実行まで、基本的には自分自身で管理する必要があるため、高い自律性が求められます。

【オンライン塾・映像授業が向いている生徒】

- 部活動や習い事で非常に忙しく、決まった時間に塾に通うのが難しい生徒

- 自分で学習計画を立て、コツコツと実行できる自己管理能力の高い生徒

- 近くに通いたいと思える塾がない地域に住んでいる生徒

- 費用をできるだけ抑えたいと考えている家庭

【2024年】中学生におすすめの塾ランキング15選

ここでは、全国に展開する主要な塾の中から、中学生におすすめの塾を15選ピックアップしてご紹介します。各塾の指導形式やカリキュラム、サポート体制などの特徴を詳しく解説しますので、ぜひ塾選びの参考にしてください。なお、掲載している情報は2024年時点のものであり、コース内容や料金は変更される可能性があるため、詳細は各塾の公式サイトでご確認ください。

① 湘南ゼミナール

独自のQE授業で思考力を鍛え、難関校合格を目指す集団指導塾

湘南ゼミナールは、神奈川県を中心に首都圏で展開する集団指導塾です。最大の特徴は、「QE(Quick Exercise)授業」と呼ばれる独自の指導法です。講師がテキストを使わずに次々と発問し、生徒が挙手をして答えるというライブ感あふれる授業スタイルで、生徒の集中力と思考力を最大限に引き出します。正解・不正解を問わず、まずは自分の頭で考えて発言することを重視しており、主体的な学習姿勢が身につきます。公立トップ校や難関国私立高校への高い合格実績を誇り、受験対策に強い塾として知られています。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: QE授業、レベル別のクラス編成、定期テスト対策、豊富な受験情報

- こんな人におすすめ: 思考力を鍛えたい、難関校を目指したい、活気のある授業を受けたい

- 参照:湘南ゼミナール公式サイト

② 早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」熱血指導で最難関校を目指す

早稲田アカデミーは、首都圏を中心に展開する、難関校受験に圧倒的な強みを持つ集団指導塾です。「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、講師陣の熱意あふれる指導が特徴。生徒の競争心を刺激し、高い目標に向かって努力する姿勢を育みます。早慶附属高校をはじめとする最難関国私立高校への合格実績は全国トップクラスです。学力別に細かくクラス分けされた「習熟度別クラス」や、最難関校を目指す生徒だけを集めた「特訓クラス」など、高いレベルで切磋琢磨できる環境が整っています。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: 熱血指導、豊富な合格実績、習熟度別クラス、充実したテスト・模試

- こんな人におすすめ: 最難関高校を目指している、競争の激しい環境で自分を追い込みたい

- 参照:早稲田アカデミー公式サイト

③ 東京個別指導学院

ベネッセグループの個別指導塾。一人ひとりに合わせた学習プラン

東京個別指導学院は、ベネッセグループが運営する個別指導塾です。講師1人に対して生徒は最大2人までの形式で、一人ひとりの目標や学力、性格に合わせてオーダーメイドの学習プランを作成します。35年以上の指導ノウハウとベネッセグループの情報力を活かし、高校受験対策から定期テスト対策、内部進学対策まで幅広く対応。当日振替が無料でできるなど、部活動や習い事で忙しい中学生にも通いやすい柔軟なシステムが魅力です。

- 指導形式: 個別指導(1対1 or 1対2)

- 特徴: オーダーメイドのカリキュラム、担当講師選択制度、無料の当日振替制度、ベネッセグループの情報力

- こんな人におすすめ: 苦手科目を克服したい、自分のペースで学習したい、部活と両立させたい

- 参照:東京個別指導学院公式サイト

④ 個別教室のトライ

120万人の指導実績を誇る完全マンツーマンの個別指導

「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした、完全マンツーマンの個別指導塾です。教育AIを活用した学力診断で生徒の苦手分野を正確に特定し、一人ひとりに最適な学習プランを提案します。講師は厳しい採用基準をクリアしたプロフェッショナルで、生徒は自分に合った講師を選ぶことができます。分からないところをいつでも質問できる環境で、基礎の定着から応用力の育成まで、きめ細やかな指導が受けられます。

- 指導形式: 個別指導(1対1)

- 特徴: 完全マンツーマン指導、AIによる学力診断、オーダーメイドカリキュラム、豊富な講師陣

- こんな人におすすめ: 基礎からじっくり学び直したい、人見知りで質問するのが苦手、自分だけのカリキュラムで進めたい

- 参照:個別教室のトライ公式サイト

⑤ 栄光ゼミナール

少人数グループ指導と個別指導を選べるハイブリッドな塾

栄光ゼミナールは、集団指導と個別指導の両方を提供する塾です。集団指導は「グループ指導」と呼ばれ、1クラス10名前後の少人数制を採用。講師の目が行き届きやすく、生徒一人ひとりが発言しやすいアットホームな雰囲気が特徴です。個別指導(栄光の個別ビザビ)も併設しており、グループ指導と個別指導を組み合わせることも可能です。「普段はグループ指導で全体の学力を上げ、苦手な数学だけ個別指導で補強する」といった柔軟な使い方ができます。

- 指導形式: 少人数グループ指導、個別指導

- 特徴: 少人数制、グループ指導と個別指導の選択・併用が可能、自習室「i-cot」の完備、豊富なコース設定

- こんな人におすすめ: 大人数が苦手だが集団で学びたい、集団と個別の良いとこ取りをしたい

- 参照:栄光ゼミナール公式サイト

⑥ 明光義塾

「分かる 話す 身につく」対話式の個別指導で思考力を育成

全国に教室を展開する、個別指導塾のパイオニア的存在です。明光義塾の指導は「MEIKO式コーチング」と呼ばれ、講師が一方的に教えるのではなく、生徒自身が学んだ内容を講師に説明する「話す」プロセスを重視しています。これにより、分かったつもりを防ぎ、本当の理解へと導きます。生徒の個性に合わせた学習プランと、対話を通じて自ら考える力を育む指導法で、学習習慣の定着と成績アップを目指します。

- 指導形式: 個別指導

- 特徴: MEIKO式コーチング(対話型授業)、カウンセリングによる学習計画、全国規模の教室数、柔軟な授業スケジュール

- こんな人におすすめ: 自分で考える力を身につけたい、学習習慣を確立したい、アットホームな雰囲気で学びたい

- 参照:明光義塾公式サイト

⑦ 河合塾Wings

大学受験の河合塾が運営する、高校受験のための集団指導塾

大学受験予備校として名高い河合塾が、その指導ノウハウを中学生向けに展開しているのが河合塾Wingsです。公立トップ校や難関国私立高校の受験に特化しており、質の高い教材と講師陣によるハイレベルな授業が受けられます。大学入試改革を見据えた思考力・判断力・表現力を養う指導に力を入れているのが特徴で、単なる暗記に留まらない、本質的な学力を育成します。河合塾グループならではの豊富な入試情報も強みです。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: 河合塾グループのノウハウ、難関校受験に特化、質の高いオリジナル教材、思考力を養う授業

- こんな人におすすめ: 公立トップ校や難関私立校を目指している、将来の大学受験も見据えて学びたい

- 参照:河合塾Wings公式サイト

⑧ SAPIX中学部

思考力と記述力を徹底的に鍛え、最難関高校合格へ導く

SAPIXは、中学受験で圧倒的な実績を誇る塾ですが、そのノウハウは中学部にも活かされています。対象は主に最難関国私立高校や公立トップ校を目指す生徒で、少人数制のクラスで密度の濃い双方向授業が展開されます。論理的思考力と記述力を重視したオリジナル教材は非常に質が高く、難解な問題にも対応できる真の実力を養成します。復習を重視した学習サイクルで、知識の定着を図ります。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: 少人数制の双方向授業、思考力・記述力を重視した教材、復習中心の学習システム、高い合格実績

- こんな人におすすめ: 最難関高校を本気で目指している、ディスカッション形式の授業で思考力を高めたい

- 参照:SAPIX中学部公式サイト

⑨ スクールIE

独自の個性診断で生徒のやる気を引き出す個別指導塾

スクールIEは、「やる気スイッチ」のCMでも知られる個別指導塾です。独自の個性診断テスト「ETS」を用いて、生徒の性格や学習習慣、生活習慣を分析し、一人ひとりの個性に合わせた指導法や学習計画を提案します。相性の良い講師をマッチングさせるシステムもあり、生徒が前向きに学習に取り組める環境づくりに力を入れています。完全オーダーメイドのテキスト「夢SEED」も特徴で、生徒の学力レベルにぴったり合った問題に取り組めます。

- 指導形式: 個別指導(1対1 or 1対2)

- 特徴: 個性診断テスト「ETS」、相性診断による講師マッチング、完全オーダーメイドテキスト「夢SEED」、やる気を引き出す指導

- こんな人におすすめ: 勉強のやる気が出ない、自分に合った勉強法が分からない、楽しく勉強したい

- 参照:スクールIE公式サイト

⑩ 森塾

「先生1人に生徒2人まで」で「成績保証制度」を設ける個別指導塾

森塾は、関東・東海・関西・東北地方を中心に展開する個別指導塾です。「先生1人に生徒2人まで」という指導形式を徹底しており、一人の生徒が問題を解いている間に、もう一人の生徒に解説するという効率的な指導を行います。大きな特徴は「成績保証制度」で、入塾後2学期以内に学校の定期テストで必ず1科目+20点アップを保証しています(規定あり)。これが実現できない場合、1学期分の授業料が免除されるというもので、成績アップへの自信がうかがえます。

- 指導形式: 個別指導(1対2)

- 特徴: 成績保証制度、先生1人に生徒2人までの形式、リーズナブルな料金設定、地域の中学校に合わせたテスト対策

- こんな人におすすめ: 定期テストの点数を確実に上げたい、費用を抑えて個別指導を受けたい

- 参照:森塾公式サイト

⑪ TOMAS

全室ホワイトボード付きの個室で完全1対1の「本物の個別指導」

TOMASは、質の高い個別指導を提供する塾として知られています。その最大の特徴は、講師が板書しながら解説し、生徒はそれをノートに取るという、学校や集団塾のような形式の授業をマンツーマンで行う点です。これにより、緊張感を保ちつつ、密度の濃い指導が受けられます。一人ひとりの志望校合格から逆算した個人別のカリキュラムを作成し、進捗を徹底管理することで、着実に目標達成へと導きます。

- 指導形式: 個別指導(1対1)

- 特徴: 発問・解説中心のマンツーマン授業、個人別カリキュラム、進捗管理の徹底、難関校への高い合格実績

- こんな人におすすめ: 集団塾のような緊張感を保ちつつ個別指導を受けたい、難関校合格に向けて徹底した指導を受けたい

- 参照:TOMAS公式サイト

⑫ 市進学院

面倒見の良さが評判。家庭学習までサポートする集団指導塾

市進学院は、「めんどうみ合格主義」を掲げ、生徒一人ひとりへの手厚いサポートに定評のある集団・個別指導塾です。授業はもちろんのこと、家庭学習の進め方まで丁寧に指導し、学習習慣の定着を促します。欠席した際の映像授業によるフォロー(Web授業)や、いつでも質問できる学習支援システムなど、サポート体制が充実しています。着実な学力アップを目指し、基礎から応用まで段階的に指導します。

- 指導形式: 集団指導、個別指導

- 特徴: めんどうみ合格主義、家庭学習のサポート、欠席時のフォロー体制、映像授業

- こんな人におすすめ: 勉強のやり方が分からない、手厚いサポートを受けたい、学習習慣を身につけたい

- 参照:市進学院公式サイト

⑬ 臨海セミナー

神奈川県を基盤に急成長。多彩なコースと圧倒的な情報量

臨海セミナーは、神奈川県で高いシェアを誇り、全国に教室を拡大している総合進学塾です。集団指導を主軸に、難関校受験コースから定期テスト対策コース、個別指導まで、生徒の目的や学力に応じた多彩なコースが用意されています。特に公立高校受験に強く、地域ごとの入試情報や出題傾向を徹底的に分析した指導が強みです。授業料無料の体験授業を積極的に実施しており、気軽に参加しやすい点も魅力です。

- 指導形式: 集団指導、個別指導

- 特徴: 地域密着型の受験指導、多彩なコース設定、ESC(難関高校受験科)の設置、無料体験授業

- こんな人におすすめ: 公立高校への進学を希望している、自分に合ったコースを選びたい

- 参照:臨海セミナー公式サイト

⑭ 個別指導WAM

AIを活用した個別指導と充実したオンラインコース

個別指導WAMは、AIを活用して生徒一人ひとりの学習データを分析し、最適なカリキュラムを提供する個別指導塾です。AIが苦手な単元や問題を特定するため、効率的に弱点を克服できます。また、24時間いつでも受講できるオンラインコースも充実しており、通塾が難しい生徒にも対応しています。定期テスト対策から高校受験対策まで、目標達成に向けたきめ細やかなサポートが受けられます。

- 指導形式: 個別指導、オンライン指導

- 特徴: AIを活用した個別最適化学習、柔軟なオンラインコース、定期的な学習カウンセリング

- こんな人におすすめ: 効率的に苦手科目を克服したい、オンラインで質の高い指導を受けたい

- 参照:個別指導WAM公式サイト

⑮ スタディサプリ

圧倒的な低価格で一流講師の授業が見放題の映像授業サービス

スタディサプリは、リクルートが提供するオンライン学習サービスです。月額数千円という圧倒的な低価格で、小学校から大学受験までの全教科・全学年の講座が見放題になります。テレビCMでもおなじみのカリスマ講師陣による授業は「分かりやすい」と評判で、要点を押さえた質の高い内容です。自分のペースで予習・復習ができ、苦手な単元は学年を遡って学習することも可能です。個別指導やコーチングがつくプランもあります。

- 指導形式: 映像授業、オンラインコーチング

- 特徴: 圧倒的なコストパフォーマンス、カリスマ講師による質の高い授業、全学年・全教科の講座が見放題、自分のペースで学習可能

- こんな人におすすめ: とにかく費用を抑えたい、塾と併用して補助的に使いたい、自律的に学習を進められる

- 参照:スタディサプリ公式サイト

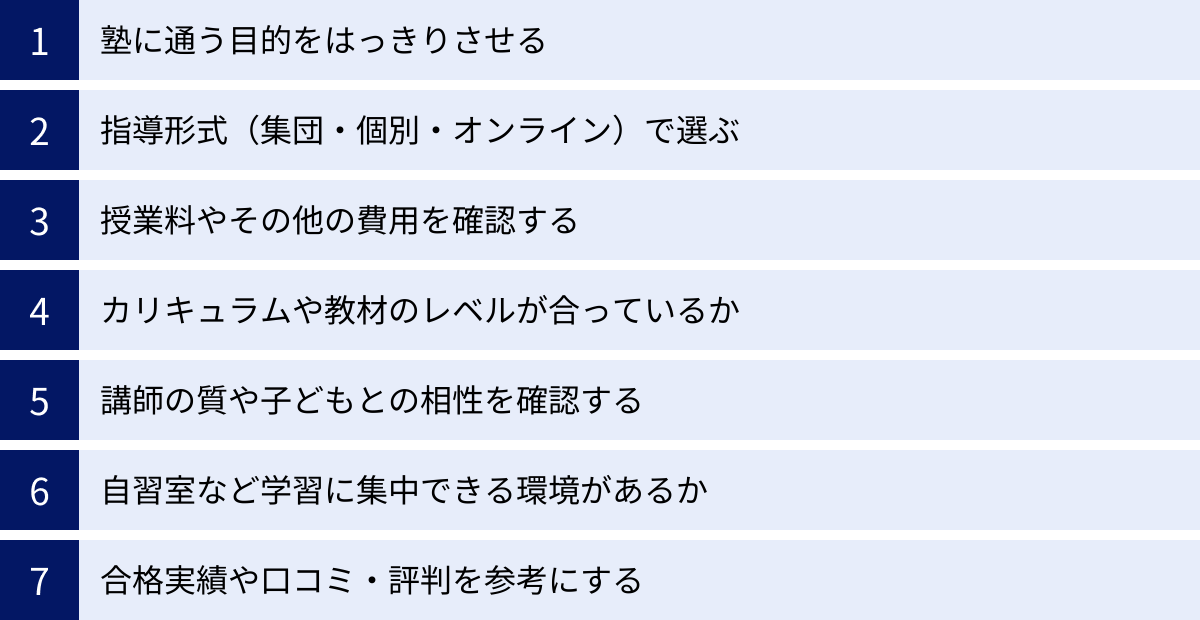

中学生の塾選びで失敗しないための7つのポイント

数多くの塾の中から、本当にお子様に合った一校を見つけ出すのは簡単なことではありません。指導形式や料金だけでなく、様々な側面から総合的に判断することが「塾選びの失敗」を防ぐ鍵となります。ここでは、絶対に押さえておきたい7つのチェックポイントを具体的に解説します。

① 塾に通う目的をはっきりさせる

これまでも述べてきたように、塾選びの出発点は「何のために塾に通うのか」という目的の明確化です。この目的が曖昧なままでは、塾選びの軸がぶれてしまい、ミスマッチが生じやすくなります。

- 「高校受験対策」が目的なら: 合格実績、特に志望校への実績が豊富か、志望校別の対策コースがあるか、進路指導や受験情報提供が手厚いか、といった点が重要になります。難関校を目指すなら、早稲田アカデミーやSAPIXのようなハイレベルな集団指導塾が候補になるでしょう。

- 「定期テスト対策・内申点アップ」が目的なら: 通っている中学校の教科書や進度に準拠した指導をしてくれるか、学校別のテスト対策が充実しているかを確認しましょう。森塾の「成績保証制度」や、地域密着型の塾が強みを発揮する分野です。

- 「苦手科目の克服」が目的なら: 生徒一人ひとりのペースに合わせて、必要なら前の学年に遡って指導してくれる個別指導塾が最適です。東京個別指導学院や個別教室のトライなどが候補に挙がります。

- 「学習習慣の定着」が目的なら: 宿題の量やチェック体制、自習室の環境、学習計画の管理サポートなどを重視します。明光義塾のコーチングや市進学院の「めんどうみ」が効果的かもしれません。

まずはお子様としっかり話し合い、「塾に一番何を期待するのか」を共有することから始めましょう。

② 指導形式(集団・個別・オンライン)で選ぶ

目的が明確になったら、次はお子様の性格や現在の学力に合った指導形式を考えます。

- 負けず嫌いで、友達と競い合うことでやる気が出るタイプなら、集団指導塾が向いています。周りの生徒から良い刺激を受け、高いモチベーションを維持できるでしょう。

- 内気な性格で、大勢の前で質問するのが苦手なタイプや、特定の科目に深刻な苦手意識がある場合は、個別指導塾が適しています。自分のペースで、周りを気にせず疑問を解消できます。

- 部活動や習い事が非常に忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい場合は、オンライン塾が有力な選択肢となります。ただし、自分で学習を管理する力が必要です。

お子様の性格を無視して親の希望だけで選んでしまうと、塾に通うこと自体がストレスになりかねません。 お子様が最も力を発揮できるのはどの環境か、という視点で選ぶことが大切です。

③ 授業料やその他の費用を確認する

塾にかかる費用は、月々の授業料だけではありません。入会金、教材費、季節講習費、模試代、施設維持費など、年間でかかるトータルの費用を把握しておくことが非常に重要です。

パンフレットやウェブサイトに記載されている月謝だけを見て「安い」と判断してしまうと、後から夏期講習や冬期講習で高額な費用が発生し、驚くケースは少なくありません。

費用を確認する際は、以下の点を必ずチェックしましょう。

- 月謝には何コマの授業が含まれているか?

- 入会金はいくらか?(キャンペーンで無料になる時期はないか)

- 教材費は年間でどのくらいかかるか?

- 夏期・冬期・春期講習は必須参加か?費用はどのくらいか?

- 模試代やその他の諸経費(施設維持費など)は発生するか?

無料相談や体験授業の際に、「中学3年生の1年間で、すべて含めると総額で大体どのくらいになりますか?」と具体的に質問してみるのがおすすめです。

④ カリキュラムや教材のレベルが合っているか

塾のカリキュラムや使用する教材が、お子様の学力レベルに合っているかは、学習効果を左右する重要な要素です。

レベルが高すぎると、授業についていけず、自信を喪失してしまいます。逆に、簡単すぎても手応えがなく、学力は伸びません。特に集団指導塾の場合は、クラス分けがどのようになっているかを確認しましょう。あまりにもクラスのレベル分けが大雑把だと、同じクラス内でも学力差が大きく、効果的な授業が期待できない場合があります。

体験授業に参加した際には、授業のペースや内容がお子様にとって「少し難しいけれど、頑張れば理解できそう」と感じるレベルかどうかを確かめましょう。使用している教材を見せてもらい、解説が分かりやすいか、問題のレベルは適切か、といった点もお子様と一緒に確認することが大切です。

⑤ 講師の質や子どもとの相性を確認する

結局のところ、生徒のやる気を引き出し、成績を伸ばすのは「人」、つまり講師です。どんなに優れたシステムや教材があっても、教える講師の質が低かったり、お子様との相性が悪かったりすれば、効果は半減してしまいます。

- 講師の質: 正社員のプロ講師が多いのか、アルバイトの学生講師が中心なのか。講師の採用基準や研修制度はどうなっているのか。これらの点は、塾全体の指導レベルを測る一つの指標になります。

- 子どもとの相性: 教え方が分かりやすいかはもちろん、お子様が質問しやすい雰囲気か、尊敬できる人柄か、といった相性が非常に重要です。特に個別指導では、この相性が学習効果に直結します。

体験授業では、授業内容だけでなく、担当してくれた講師の様子をよく観察しましょう。お子様が「この先生に教わりたい!」と思えるかどうかが、大きな判断基準になります。また、万が一相性が合わなかった場合に、講師を変更できる制度があるかどうかも事前に確認しておくと安心です。

⑥ 自習室など学習に集中できる環境があるか

授業時間以外の学習をサポートする環境が整っているかも、見逃せないポイントです。特に、「自習室」の有無とその環境は重要です。

家では兄弟がいて集中できない、ついスマートフォンを触ってしまう、というお子様にとって、静かな環境で集中して学習できる自習室は貴重なスペースとなります。

自習室をチェックする際は、以下の点を確認しましょう。

- 自習室の有無と利用可能な曜日・時間

- 座席数(テスト前など、混雑して使えないことがないか)

- 机の広さや仕切りの有無など、集中しやすいレイアウトか

- 私語や飲食に関するルールは徹底されているか

- 分からない問題があったときに、質問できる講師がいるか(チューター制度など)

授業のない日でも自習室を積極的に活用することで、総学習時間を大幅に増やすことができます。

⑦ 合格実績や口コミ・評判を参考にする

塾選びの際、多くの人が参考にするのが「合格実績」と「口コミ」です。これらは非常に有用な情報ですが、見る際には注意が必要です。

- 合格実績: 「〇〇高校 合格者〇名!」という実績を見る際は、その数字が「延べ人数」なのか「実人数」なのかを確認しましょう。一人の生徒が複数の高校に合格した場合、延べ人数ではそれがすべてカウントされてしまいます。また、その実績が塾全体のものなのか、自分が入塾を検討している校舎だけのものなのかも重要です。特定の校舎の実績が知りたい場合は、直接問い合わせてみましょう。

- 口コミ・評判: インターネット上の口コミサイトやSNSでの評判は、実際に通っている(いた)人の生の声が聞ける貴重な情報源です。ただし、個人の主観が強く反映されるため、鵜呑みにするのは危険です。良い口コミも悪い口コミも両方見た上で、あくまで参考程度に留め、最終的には自分自身の目で確かめることが大切です。最も信頼できるのは、実際にその塾に通っている知人や友人からの評判でしょう。

これらの情報を総合的に判断し、無料体験授業などを通じて、お子様と保護者自身の目で最終確認することが、後悔のない塾選びにつながります。

中学生の塾にかかる費用相場

塾選びにおいて、費用は誰もが気になる重要な要素です。ここでは、指導形式別の月謝相場や、月謝以外に必要となる諸費用について、具体的な目安を解説します。公的なデータも参考にしながら、現実的な費用感を掴んでいきましょう。

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立中学校に通う生徒の「補助学習費(塾や家庭教師など)」の年間平均額は、中学1年生で253,165円、中学2年生で314,030円、中学3年生で495,892円となっています。学年が上がるにつれて、特に受験を控えた中学3年生で費用が大きく増加する傾向が分かります。(参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査)

この金額を月額に換算すると、中1で約21,000円、中2で約26,000円、中3で約41,000円となり、塾選びの際の一つの目安となります。

指導形式別の月謝相場

月謝は、塾の指導形式によって大きく異なります。以下に、一般的な相場をまとめました。

| 指導形式 | 月謝相場(週1〜2回の場合) | 特徴 |

|---|---|---|

| 集団指導塾 | 15,000円~35,000円 | 受験学年(中3)や難関コースは高くなる傾向。 |

| 個別指導塾 | 20,000円~50,000円 | 1対1か1対2か、受講コマ数によって大きく変動。 |

| オンライン塾 | 3,000円~30,000円 | 映像授業型は安価、オンライン個別指導は対面と近い料金。 |

集団指導塾の費用相場

集団指導塾の月謝は、中学1・2年生で週2回(2教科程度)の場合、月額15,000円~25,000円程度が一般的です。高校受験を本格的に意識する中学3年生になると、授業日数や教科数が増え、月額25,000円~35,000円程度に上がることが多くなります。さらに、難関校を目指す特進コースなどは、通常コースよりも割高に設定されています。

個別指導塾の費用相場

個別指導塾の料金は、講師1人に対する生徒の人数と、週に何コマ授業を受けるかによって決まります。講師1人に対して生徒2人の形式(1対2)で週1回(1科目)の場合、月額15,000円~25,000円程度が相場です。完全マンツーマン(1対1)になると、月額25,000円~40,000円程度と高くなります。複数科目を受講すれば、その分料金は加算されていきます。

オンライン塾の費用相場

オンライン塾は、サービス形態によって料金が大きく異なります。スタディサプリのような映像授業が見放題のサービスは、月額3,000円程度から利用でき、非常にコストパフォーマンスが高いです。一方で、ビデオ通話システムを使ったオンライン個別指導の場合は、対面の個別指導塾と近い料金設定(月額20,000円~)であることが多いです。

月謝以外にかかる諸費用

塾の費用を考える上で、月謝と同じくらい注意が必要なのが、それ以外の諸費用です。年間トータルで見ると、これらの費用が大きな割合を占めることもあります。

入会金

塾に入会する際に一度だけ支払う費用です。相場は10,000円~30,000円程度ですが、多くの塾で「入会金無料キャンペーン」を春期や夏期など特定の時期に実施しています。兄弟姉妹が在籍している場合や、友人からの紹介で割引になる制度を設けている塾もあります。

教材費

授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。年間で1教科あたり5,000円~15,000円程度が目安ですが、塾指定のオリジナル教材か市販の教材かによっても変わります。通常授業の教材費とは別に、季節講習や特別講座で別途教材費が必要になる場合もあります。

季節講習費

夏期講習、冬期講習、春期講習といった長期休暇中に行われる講習の費用です。これは月謝とは別料金になっていることがほとんどで、塾の年間費用の中で大きなウェイトを占めます。特に受験生である中学3年生の夏期講習や冬期講習は、コマ数も多くなり、50,000円~200,000円以上かかることも珍しくありません。通常は塾生必修の場合が多いですが、参加が任意の場合もありますので、事前に確認が必要です。

模試代・その他の費用

学力測定や志望校判定のために行われる模擬試験の受験料です。1回あたり3,000円~6,000円程度が相場で、年間に数回実施されます。

その他にも、教室の光熱費や維持管理費として「施設維持費」や「システム管理費」といった名目で、毎月1,000円~3,000円程度の費用が月謝に上乗せされる場合があります。

このように、塾選びでは月謝の安さだけで判断せず、これらの諸費用をすべて含めた年間の総額で比較検討することが、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。

中学生はいつから塾に通うべき?学年別の最適なタイミング

「塾にはいつから通わせるのがベストなのだろう?」という疑問は、多くの保護者が抱える悩みの一つです。結論から言えば、「この学年から始めなければ手遅れ」という明確な答えはなく、お子様の状況や塾に通う目的によって最適なタイミングは異なります。 ここでは、各学年から塾に通い始めるメリットを解説し、タイミングを判断する際の参考にしていただければと思います。

中学1年生から通うメリット

中学1年生は、環境が大きく変わる時期です。小学校とは異なる教科担任制、難易度が上がる学習内容、本格化する部活動など、新しい生活リズムに慣れるだけでも大変です。この時期から塾に通うことには、多くのメリットがあります。

- 学習習慣の確立: 最も大きなメリットは、早い段階で「勉強する習慣」を身につけられることです。部活動などで忙しくなる中学校生活の中で、決まった時間に塾に通い、宿題をこなすというリズムを作ることで、家庭での学習習慣も自然と定着しやすくなります。この時期に確立した学習習慣は、中学3年間、さらには高校進学後も大きな財産となります。

- 小学校から中学校へのスムーズな移行: 算数から数学へ、理科・社会の専門分化など、中学校の学習は小学校の延長線上にありながら、より抽象的で複雑になります。特に英語は、多くの生徒が初めて本格的に学ぶ教科です。塾で予習・復習のサポートを受けることで、授業のつまずきを防ぎ、スムーズに中学校の学習内容に移行できます。

- 内申点対策のスタートダッシュ: 高校受験、特に公立高校入試では、中学1年生の成績から内申点の評価対象となる地域が少なくありません。1年生のうちから定期テスト対策をしっかりと行い、高い評定を維持しておくことは、受験を有利に進める上で非常に重要です。

中学2年生から通うメリット

中学2年生は「中だるみ」の時期と言われることがあります。学校生活にも慣れ、部活動では中心的な役割を担うようになり、勉強への意識が薄れがちになる生徒も出てきます。このタイミングで塾を始めることには、特有のメリットがあります。

- 中だるみの防止と学習ペースの維持: 部活動などが最も忙しくなるこの時期に、塾に通うことで学習のペースを維持し、学力低下を防ぐことができます。周りの友達が勉強から離れがちな中で、塾という環境に身を置くことは、学習へのモチベーションを保つ上で効果的です。

- 高校受験への意識付け: 中学2年生の後半になると、多くの生徒が徐々に高校受験を意識し始めます。この時期に塾で受験に関する情報に触れたり、同じ目標を持つ仲間と出会ったりすることで、早期に受験生としての自覚が芽生え、計画的な準備を始めるきっかけになります。

- 苦手科目の本格的な克服: 中学1年生で生じた苦手分野は、中学2年生で学習する内容の土台となっていることが多く、放置するとますます分からなくなってしまいます。受験までまだ時間的な余裕があるこの時期に、個別指導などを活用して苦手科目を集中的に克服しておくことは、非常に有効な戦略です。

中学3年生から通うメリット

中学3年生は、言うまでもなく高校受験の年です。部活動も夏には引退し、本格的な受験勉強がスタートします。このタイミングで塾に通い始めるのは、決して遅すぎるわけではありません。

- 受験勉強へのラストスパート: 受験本番に向けて、集中して学習に取り組む環境が手に入ります。 周囲も皆、同じ目標に向かって努力しているため、良い意味での緊張感と一体感が生まれ、一人で勉強するよりも高い学習効果が期待できます。

- 志望校に特化した対策: 多くの塾では、中学3年生向けに志望校のレベルや入試傾向に合わせた「志望校別コース」を用意しています。過去問演習や頻出単元の集中攻略など、合格に必要な得点力を効率的に高めるための、的を絞った指導が受けられます。

- 豊富な入試情報の入手: 入試直前期には、出願に関する最終的なアドバイスや、併願校の組み合わせ戦略など、専門的な情報が不可欠になります。塾が持つ豊富なデータと経験に基づいた進路指導は、最後の決断を下す上で非常に心強い支えとなります。

結局のところ、最適なタイミングは、お子様自身が「勉強したい」「成績を上げたい」「志望校に合格したい」と本気で思ったときです。保護者としては、日頃からお子様の学習状況を把握し、必要性を感じたらいつでも始められるように情報収集をしておくことが大切です。

中学生の塾選びに関するよくある質問

最後に、中学生の塾選びに関して、保護者や生徒からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

無料の体験授業は受けた方がいい?

結論から言うと、絶対に受けるべきです。 むしろ、体験授業を受けずに塾を決めるのは非常にリスクが高いと言えます。パンフレットやウェブサイトの情報、口コミだけでは分からない、塾の「リアル」を体感できる貴重な機会です。

体験授業では、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 授業の分かりやすさ: 講師の教え方は、お子様にとって理解しやすいか。

- 教室の雰囲気: 活気があるか、静かで集中できるか。お子様の性格に合っているか。

- 講師との相性: 質問しやすい雰囲気か、親身になってくれそうか。

- 他の生徒の様子: 真面目に取り組んでいるか、授業のレベルは合っていそうか。

- 通いやすさ: 自宅からのルートや時間、教室周辺の安全性など。

可能であれば、複数の塾で体験授業を受けて比較検討することをお勧めします。実際に授業を受けてみることで、お子様自身が「この塾なら頑張れそう」と感じるかどうかが、何よりも重要な判断基準になります。

週に何回通うのがおすすめ?

通塾の頻度は、学年や目的、部活動の状況によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 中学1・2年生: 週1~2回(1~2教科)から始めるのが一般的です。まずは学習習慣をつけること、あるいは苦手な1教科を克服することを目標に、無理のない範囲でスタートするのが良いでしょう。

- 中学3年生: 週2~3回(3~5教科)が標準的です。夏休み以降は、土日を使った特別講座や志望校別特訓などが加わり、通塾日数はさらに増える傾向にあります。

大切なのは、部活動や学校の宿題、そして休息とのバランスです。あまりに詰め込みすぎると、かえって消化不良を起こし、疲弊してしまいます。お子様の体力やキャパシティを考慮し、無理のないスケジュールを組むことが継続の秘訣です。

大手塾と個人塾はどちらがいい?

大手塾と個人塾には、それぞれにメリット・デメリットがあり、一概にどちらが良いとは言えません。お子様の性格や目的によって、最適な選択は異なります。

| 大手塾 | 個人塾 | |

|---|---|---|

| メリット | ・合格実績が豊富でデータが多い ・カリキュラムや教材が体系化されている ・ライバルが多く競争環境がある ・校舎が多く、転校などに対応しやすい |

・指導の自由度が高く、柔軟な対応が可能 ・講師と生徒の距離が近くアットホーム ・地域の中学校情報に精通していることが多い ・講師の異動が少なく、長く見てもらえる |

| デメリット | ・マニュアル化された指導になりがち ・講師の異動が多い場合がある ・クラスの人数が多く、目が行き届きにくいことも |

・講師の質にばらつきがある場合がある ・受験情報やデータ量が大手に劣る ・カリキュラムが体系的でないことも ・講師との相性が合わないと逃げ場がない |

難関校受験を目指し、豊富な情報と競争環境を求めるなら大手塾が、アットホームな雰囲気で、一人ひとりに合わせた柔軟な指導を求めるなら個人塾が、それぞれ向いていると言えるでしょう。

塾の掛け持ちは効果がある?

塾の掛け持ちは、目的が明確であれば効果を発揮する場合がありますが、基本的には慎重に検討すべき選択肢です。

掛け持ちのメリットとしては、「集団指導塾で全体の学力を上げつつ、特に苦手な数学だけは個別指導塾で徹底的にフォローする」「英語は英会話に特化した塾、受験対策は進学塾と役割を分担する」といったように、それぞれの塾の長所を活かした学習ができる点が挙げられます。

一方で、デメリットも大きいです。

- 費用の増大: 当然ながら、2つの塾に通う分の費用がかかります。

- 時間的な負担: 移動時間を含め、お子様の負担が大きくなります。休息時間が削られ、体調を崩す原因にもなりかねません。

- 学習管理の煩雑化: 2つの塾から宿題が出され、それぞれの進度も異なるため、学習の管理が非常に複雑になります。どちらも中途半端になってしまうリスクがあります。

基本的には、まず一つの塾に絞り、その塾のカリキュラムやサポートを最大限に活用することをお勧めします。 それでも解決できない課題がある場合に限り、お子様の負担を十分に考慮した上で、掛け持ちを検討するのが良いでしょう。

まとめ

この記事では、中学生の塾選びについて、目的の明確化から塾の種類、選び方のポイント、費用、おすすめの塾まで、幅広く解説してきました。

情報が多岐にわたりましたが、中学生の塾選びで最も大切なことは、ただ一つです。それは、「お子様自身の目的と性格に合った塾を選ぶこと」に尽きます。

どんなに評判の良い塾でも、お子様に合っていなければ効果は期待できません。逆に、知名度はなくても、お子様のやる気を引き出し、親身にサポートしてくれる塾であれば、それは最高の塾と言えるでしょう。

そのためには、まず保護者の方が一方的に決めるのではなく、お子様としっかりと向き合い、将来の夢や現在の悩みについて話し合う時間を持つことが不可欠です。その上で、この記事で紹介したようなポイントを参考に、いくつかの候補を絞り込み、必ず無料体験授業に参加してください。

そして最後は、お子様自身の「ここなら頑張れそう」という直感を信じてあげることが大切です。

最適な塾との出会いは、お子様の学力を伸ばすだけでなく、努力することの尊さや目標を達成する喜びを教えてくれる、かけがえのない経験となります。この記事が、そのための第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。