医学部受験は、数ある大学受験の中でも最難関の一つです。膨大な学習範囲、高いレベルを要求される学力、そして面接や小論文といった特殊な試験形式への対策など、乗り越えるべきハードルは多岐にわたります。独学での挑戦も不可能ではありませんが、効率的かつ確実に合格を目指すためには、医学部受験に特化したノウハウとサポート体制を持つ「医学部予備校」の活用が極めて有効な選択肢となります。

しかし、一言で医学部予備校といっても、指導形式やカリキュラム、学費、サポート体制は千差万別です。大手予備校の医学部コースから、個別指導専門、私立医学部特化型、オンライン専門校まで、その選択肢は多岐にわたります。数多くの予備校の中から、自分の学力レベルや性格、目標とする大学に最適な一校を見つけ出すことが、合格への第一歩と言えるでしょう。

この記事では、医学部合格を目指すすべての受験生とその保護者の方々に向けて、2024年最新情報に基づいた医学部予備校のおすすめランキング15選を徹底解説します。さらに、後悔しない予備校選びのための7つのポイント、指導形式ごとの特徴、一般の予備校との違い、そして気になる学費相場まで、医学部予備校に関するあらゆる情報を網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりの医学部予備校を見つけ、合格への最短ルートを歩み始めるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

医学部予備校おすすめランキング15選

ここでは、全国に数ある医学部予備校の中から、指導内容、合格実績、サポート体制などを総合的に評価し、特におすすめできる15校を厳選してご紹介します。それぞれの予備校が持つ独自の強みや特徴を比較し、自分に合った予備校を見つけるための参考にしてください。

① メディカルラボ

メディカルラボは、全国に校舎を展開する完全個別指導型の医学部専門予備校です。最大の特徴は、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせて作成される「オーダーメイドカリキュラム」にあります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 1対1の完全個別指導 |

| カリキュラム | オーダーメイドカリキュラム |

| サポート体制 | プロ講師による担任制、個別ブースの自習室 |

| 対象 | 現役生、高卒生、再受験生 |

| 校舎 | 全国主要都市に展開 |

個別担任制とプロ講師陣による徹底サポート

メディカルラボでは、各生徒に個別担任がつき、学習の進捗管理から精神的なサポートまでを一貫して行います。講師はすべて医学部受験指導の経験豊富なプロ講師で構成されており、生徒の理解度に合わせて授業を進めてくれます。授業は1対1の対面形式で行われ、講師が生徒の表情や手元の動きを確認しながら、理解が不十分な箇所をその場で解決していくのが特徴です。これにより、集団授業では見過ごされがちな「分かったつもり」を防ぎ、着実に学力を定着させられます。

戦略的なオーダーメイドカリキュラム

入校時に行われる詳細な学力診断テストやカウンセリングの結果をもとに、生徒一人ひとりの現状の学力、得意・不得意科目、志望校の出題傾向を分析。その上で、合格までに必要な学習内容をすべて洗い出し、150分間の授業をどのように配分するかまで細かく設計した個人別のカリキュラムを作成します。このカリキュラムは、学習の進捗や模試の結果に応じて随時見直しが行われるため、常に最適な学習プランで受験勉強を進めることが可能です。

面接・小論文対策の充実

学科試験だけでなく、医学部入試で重視される面接や小論文の対策も充実しています。各大学の過去の質問内容や評価ポイントを徹底的に分析し、本番さながらの模擬面接や添削指導を繰り返し行います。これにより、コミュニケーション能力や医療への適性といった、学力だけでは測れない部分まで含めて総合的な受験対策ができます。

メディカルラボは、自分のペースで学習を進めたい方、苦手科目を集中的に克服したい方、そして志望校に合わせたピンポイントの対策を求める受験生に特におすすめの予備校です。(参照:メディカルラボ公式サイト)

② 武田塾医進館

「授業をしない」という独自の教育方針で知られる武田塾の、医学部受験専門コースが「武田塾医進館」です。その最大の特徴は、自学自習の徹底管理を通じて、生徒が「わかる」から「できる」状態になるまでをサポートする点にあります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 個別指導(自学自習の管理・サポート) |

| カリキュラム | 志望校別個別カリキュラム |

| サポート体制 | 義務自習、確認テスト、医学部生講師による質問対応 |

| 対象 | 現役生、高卒生、再受験生 |

| 校舎 | 全国各地に展開 |

「授業をしない」理由

武田塾医進館では、一般的な予備校のように集団で授業を受ける時間はありません。その代わりに、志望校合格までに必要な参考書とその順番をすべて明示した「ルート」と呼ばれるカリキュラムに基づき、生徒は自学自習を進めます。なぜなら、「授業を受ける」だけでは成績は伸びず、自分で問題を解き、完璧に理解する「自学自習」の時間こそが学力向上の鍵であると考えているからです。

徹底した学習管理システム

生徒は毎日「宿題」として、どの参考書のどの範囲を、どのようなペースで進めるかを具体的に指示されます。そして週に一度の「特訓」の日に、宿題の範囲が完璧に身についているかを確認するためのテストが行われます。このテストに合格しなければ次の範囲には進めません。このサイクルを繰り返すことで、知識の取りこぼしを防ぎ、着実な学力アップを実現します。また、現役医学部生の講師が常駐しており、分からない問題はいつでも質問できる環境が整っています。

医学部受験に特化したカリキュLAM

医進館では、医学部合格に特化したカリキュラムとサポート体制が用意されています。医学部入試に精通した教務スタッフが、生徒一人ひとりの状況に合わせて学習計画を最適化。小論文や面接対策はもちろん、出願戦略についても手厚いサポートを受けられます。

武田塾医進館は、受け身の授業ではなく、能動的に学習を進めたい方、学習計画を立てるのが苦手な方、そして参考書を使った自学自習で逆転合格を目指したい受験生に最適な予備校です。(参照:武田塾医進館公式サイト)

③ 河合塾

河合塾は、全国的に知名度の高い大手予備校の一つであり、その医学部進学コースも高い実績を誇ります。長年の指導で培われた豊富なデータとノウハウが最大の強みです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 集団指導、個別指導 |

| カリキュラム | 学力レベル・志望校別コース |

| サポート体制 | チューター制度、豊富な模試、充実した自習環境 |

| 対象 | 現役生、高卒生 |

| 校舎 | 全国主要都市に展開 |

質の高いテキストと講師陣

河合塾のテキストは、最新の入試傾向を徹底的に分析して作成されており、その質の高さには定評があります。このテキストを、厳しい採用基準をクリアしたプロ講師陣が分かりやすく解説します。基礎から応用、そして発展レベルまで、段階的に学力を引き上げるためのカリキュ-ラムが体系的に組まれているため、着実に実力を養成できます。

豊富な情報量と精度の高い模試

大手予備校ならではの強みとして、圧倒的な情報量が挙げられます。全国の医学部の入試データや合格者の成績データなどを豊富に蓄積しており、それに基づいた的確な進路指導を受けられます。また、受験者数の多い「全統模試」は、全国規模での自分の学力位置を正確に把握するための貴重な指標となります。模試の結果を詳細に分析し、その後の学習計画に活かすことで、効率的な成績アップが可能です。

充実した学習環境とサポート

各校舎には快適な自習室が完備されており、集中して学習に取り組める環境が整っています。また、「チューター」と呼ばれる進学アドバイザーが常駐しており、学習計画の相談から進路の悩み、精神的なサポートまで、幅広く対応してくれます。同じ目標を持つ多くの仲間と切磋琢磨できる環境も、モチベーション維持につながる大きなメリットです。

河合塾は、質の高い授業とテキストで基礎からしっかりと学びたい方、全国レベルでの自分の立ち位置を確認しながら学習を進めたい方、そして豊富な情報に基づいた進路指導を求める受験生に適しています。(参照:河合塾公式サイト)

④ 駿台予備学校

「理系の駿台」として名高い駿台予備学校は、特に難関大学や医学部受験において圧倒的な強さを誇ります。ハイレベルな授業と質の高い教材で、トップレベルの学力を目指す受験生から絶大な支持を得ています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 集団指導、個別指導 |

| カリキュラム | 志望校レベル別クラス編成 |

| サポート体制 | クラス担任制、進路アドバイザー、ICT学習環境 |

| 対象 | 現役生、高卒生 |

| 校舎 | 全国主要都市に展開 |

ハイレベルな授業と「駿台文庫」の教材

駿台の最大の魅力は、最難関の医学部入試を突破するための学力を養成する、非常にレベルの高い授業にあります。実力派の講師陣が、物事の本質を理解させることに重きを置いた、知的探究心をくすぐる授業を展開します。教材は、入試問題を徹底分析して作られたオリジナルテキストに加え、「青本」として知られる詳細な過去問題集を発行する「駿台文庫」の質の高い参考書群が学習を力強くサポートします。

座席指定制とクラス担任による手厚いサポート

高卒生クラスでは座席指定制を導入しており、規則正しい学習習慣の確立を促します。また、各クラスにはクラス担任がつき、ホームルームなどを通じて学習状況の確認や進路指導を行います。生徒一人ひとりの顔と名前を覚えた上でのきめ細やかなサポートは、大規模な予備校でありながら、生徒に安心感を与えます。

最先端のICT学習環境

駿台では、ICTを活用した学習サポートも充実しています。タブレット端末で授業の予習・復習ができたり、AIを活用した個別最適化学習システム「atama+」を導入したりと、最新のテクノロジーを駆使して学習効率の最大化を図っています。

駿台予備学校は、国公立大学や難関私立大学の医学部を目指す、高い学力を持つ受験生や、より高みを目指したいと考える向上心旺盛な受験生に最適な環境です。(参照:駿台予備学校公式サイト)

⑤ 四谷学院

「なんで、私が東大に?」というキャッチフレーズで有名な四谷学院は、独自の「ダブル教育」システムを医学部受験対策にも導入しています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 科目別能力別授業(集団)+55段階個別指導 |

| カリキュラム | ダブル教育システム |

| サポート体制 | 受験コンサルタントによる進路指導 |

| 対象 | 現役生、高卒生 |

| 校舎 | 全国主要都市に展開 |

「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」のダブル教育

四谷学院の最大の特色は、この「ダブル教育」にあります。

- 科目別能力別授業: 英語は得意だけど数学は苦手、といった科目ごとの学力差は誰にでもあるものです。四谷学院では、科目ごとに自分のレベルに合ったクラスで集団授業を受けるため、無理なく、無駄なく理解力を高めることができます。

- 55段階個別指導: 中学レベルの基礎から東大レベルの応用まで、各科目の学習内容をスモールステップに分けた「55段階」のカリキュラムを、講師と1対1で進めていきます。テストに合格すると次の級に進める仕組みで、自分のペースで、かつ完璧な理解を積み重ねながら進めることができます。これにより、知識の穴をなくし、確固たる基礎力を築きます。

ゼロからの出発でも医学部を目指せる

このダブル教育システムは、基礎力に不安がある受験生にとって非常に効果的です。55段階個別指導で基礎を徹底的に固めながら、科目別能力別授業で応用力を養うことができます。そのため、現時点での学力に自信がなくても、ゼロから医学部合格を目指すことが可能なカリキュラムとなっています。

受験コンサルタントによるサポート

学習面のサポートは55段階のプロ講師が、そして進路指導や学習計画の相談は専門の「受験コンサルタント」が担当します。それぞれの専門家が連携して生徒をサポートする体制が整っているため、安心して受験勉強に集中できます。

四谷学院は、基礎から徹底的にやり直したいと考えている受験生、科目によって学力に大きなばらつきがある方、そして自分のペースで着実に実力をつけたい方に適した予備校です。(参照:四谷学院公式サイト)

⑥ メディックTOMAS

メディックTOMASは、完全1対1の個別指導塾「TOMAS」から生まれた医学部受験専門の個別指導塾です。その指導法は、講師が一方的に解説するのではなく、生徒自身に発問を繰り返し、考えさせ、解説させることで思考力と記述力を鍛えることに重きを置いています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 1対1の完全個別指導(発問・解説中心) |

| カリキュラム | 個人別カリキュラム |

| サポート体制 | 担任による学習管理、専用自習席 |

| 対象 | 現役生、高卒生、再受験生 |

| 校舎 | 首都圏中心 |

合格逆算カリキュラムと発問中心の授業

生徒一人ひとりの志望校と現在の学力から、合格に必要な学力を逆算し、個人別のカリキュラムを作成します。授業はホワイトボード付きの個室で行われ、講師は生徒の隣に座ります。そして、ただ解説を聞くだけでなく、「なぜそうなるのか」「どう考えたのか」を生徒に問いかけ、自分の言葉で説明させます。このプロセスを通じて、知識の深い理解と、それを論理的に表現する力を同時に養います。これは、記述問題や面接試験で極めて重要になる能力です。

医学部合格のためのトータルサポート

学習指導はもちろん、医学部受験に不可欠な面接・小論文対策も、個別指導で徹底的に行います。また、担任が学習全体の進捗を管理し、定期的な面談を通じてメンタル面のサポートも行います。生徒一人に専用の自習席が用意されるなど、学習に集中できる環境づくりにも力を入れています。

メディックTOMASは、受け身の学習ではなく、主体的に考え、表現する力を鍛えたい受験生、そして難関医学部の記述式問題や面接で高得点を狙いたい受験生に特におすすめです。(参照:メディックTOMAS公式サイト)

⑦ メルリックス学院

メルリックス学院は、私立大学の医学部・歯学部受験に特化した専門予備校として、30年以上の歴史と豊富な実績を誇ります。その最大の強みは、各私立大学の入試情報を徹底的に分析し尽くした、的確な対策力にあります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業、個別指導 |

| カリキュラム | 私立医学部・歯学部に特化したカリキュラム |

| サポート体制 | 担任制、情報誌「メルマガ」の発行 |

| 対象 | 高卒生中心(現役生コースもあり) |

| 校舎 | 東京(渋谷)、大阪、名古屋 |

私立医学部に特化した圧倒的な情報力

私立大学の医学部入試は、大学ごとに問題の傾向、難易度、出題形式が大きく異なります。メルリックス学院では、長年にわたって蓄積してきた各大学の詳細な入試データを基に、大学ごとの対策講座を設置。「この大学ならこの問題が出る」というレベルまで傾向を分析し、ピンポイントの対策を行います。また、正規の合格者だけでなく、補欠合格や繰り上げ合格に関する情報も豊富に持っており、出願戦略においても非常に頼りになります。

個を重視した指導体制

学力別のクラス編成による少人数授業を基本としつつ、必要に応じて個別指導を組み合わせることで、一人ひとりの学習状況に合わせた柔軟な対応が可能です。担任制を採用しており、学習面だけでなく生活面や精神面まで含めた手厚いサポートを提供します。

メルリックス学院は、私立大学の医学部を第一志望に考えている受験生、特に特定の大学に絞って対策をしたい方にとって、これ以上ないほど心強いパートナーとなるでしょう。(参照:メルリックス学院公式サイト)

⑧ 京都医塾

京都医塾は、京都に本校を構える医学部専門予備校です。「生徒一人に平均13人の講師陣」というチームティーチング体制と、完全オーダーメイドのカリキュラムが大きな特徴です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 個人授業、少人数集団授業 |

| カリキュラム | 完全オーダーメイドカリキュラム |

| サポート体制 | チームティーチング、専属の学習プランナー |

| 対象 | 高卒生、再受験生中心 |

| 校舎 | 京都 |

個人授業と集団授業のハイブリッド

京都医塾では、基本的に個人授業(個別指導)で学習を進めます。これにより、生徒一人ひとりの理解度や進捗に合わせた指導が可能です。それに加え、レベルが近い生徒同士で受ける少人数集団授業も取り入れています。これにより、個人授業だけでは得られない適度な緊張感や競争意識を保ち、多様な視点から学ぶことができます。

チームによる徹底分析とサポート

入塾時の学力分析から、各科目の講師、学習プランナー、担任がチームを組み、生徒一人を多角的に分析します。そして、志望校合格までの最短ルートを示す「オーダーメイドカリキュ-ラム」を作成。学習の進捗は常にチーム全体で共有され、定期的な会議でカリキュラムの見直しや指導方針の調整が行われます。一人の視点だけでなく、複数の専門家の視点からサポートを受けられるのが最大の強みです。

京都医塾は、自分だけの学習プランで徹底的に指導してほしい方、そして手厚いサポート体制の中で勉強に集中したいと考える受験生に最適な環境です。(参照:京都医塾公式サイト)

⑨ レクサス教育センター

レクサス教育センターは、「合格保証制度」や「夜間個別指導」といった独自のシステムを持つ、医学部・難関大学受験の専門予備校です。厳しい学習管理と徹底した基礎力の定着を重視しています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業、夜間個別指導 |

| カリキュラム | レベル別クラス編成 |

| サポート体制 | 担任による学習管理、小テスト、課題管理 |

| 対象 | 高卒生中心 |

| 校舎 | 東京(渋谷) |

厳しいながらも確実な学習システム

レクサス教育センターでは、毎日のように小テストが実施され、その結果がクラス担任によって徹底的に管理されます。基準点に満たない場合は、授業後に課題が課され、それをクリアするまで帰宅できません。また、日中のクラス授業で分からなかった点を、その日のうちに解決するための「夜間個別指導」が無料で受けられます。この「その日のうちに解決する」というサイクルの徹底が、学力定着の鍵です。この厳しいシステムを乗り越えることで、医学部合格に必要な学力と精神力が鍛えられます。

合格保証制度

一定の条件を満たした生徒が医学部に一次合格もできなかった場合、翌年の授業料が全額免除になるという「合格保証制度」を設けています。これは、予備校側の指導に対する自信の表れであり、生徒にとっては大きな安心材料となります。

レクサス教育センターは、自分一人では学習管理が難しい方、厳しい環境に身を置いてでも絶対に合格したいという強い意志を持つ受験生におすすめの予備校です。(参照:レクサス教育センター公式サイト)

⑩ 野田クルゼ

野田クルゼは、60年以上の歴史を持つ、医学部・難関大学受験の名門予備校です。少人数制のクラス授業と、それを補完する個別指導のバランスの良さに定評があります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業、個別指導 |

| カリキュラム | 学力別・志望校別コース |

| サポート体制 | 担任制、個別ブース自習室 |

| 対象 | 現役生、高卒生 |

| 校舎 | 東京(市ヶ谷)、埼玉(大宮) |

伝統と革新の融合

長年の指導実績に裏打ちされた質の高い授業とテキストをベースにしながらも、常に最新の入試傾向を取り入れた指導を行っています。クラスは10名前後の少人数制で、講師が生徒一人ひとりの反応を見ながら授業を進めるため、アットホームな雰囲気の中で質問もしやすい環境です。

柔軟な個別指導

クラス授業で生じた疑問点や、さらに深めたい分野については、個別指導で対応します。生徒の要望に応じて柔軟にカリキュラムを組むことができ、クラス授業との相乗効果で学力を伸ばしていきます。この集団指導の網羅性と個別指導の柔軟性を両立させている点が、野田クルゼの大きな強みです。

野田クルゼは、大手予備校の雰囲気は合わないけれど、質の高い授業を受けたい方、そして集団授業と個別指導のいいとこ取りをしたい受験生に適しています。(参照:野田クルゼ公式サイト)

⑪ 富士学院

富士学院は、医学部合格を本気で目指す生徒のための全寮制も選択可能な医学部専門予備校です。「教え、育む」という理念のもと、学力だけでなく人間的な成長もサポートします。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業、個別指導 |

| カリキュラム | 個人別カリキュラム |

| サポート体制 | 担任制、全寮制、食堂完備 |

| 対象 | 高卒生、再受験生中心 |

| 校舎 | 全国主要都市に展開 |

学習に集中できる環境

希望者は校舎に併設された寮に入ることができ、勉強だけに集中できる環境が提供されます。栄養バランスの取れた食事が三食提供されるなど、生活面のサポートも万全です。規則正しい生活リズムの中で、同じ目標を持つ仲間たちと寝食を共にすることで、強い連帯感と高いモチベーションを維持できます。

徹底した個人指導

入塾時に詳細な学力分析を行い、生徒一人ひとりに合わせた個人別のカリキュラムを作成。授業は少人数制を基本としながら、必要に応じてマンツーマンの個別指導も行われます。生徒一人ひとりの個性を尊重し、それぞれに合った指導法で合格まで導くことを重視しています。

富士学院は、生活環境も含めてすべてを医学部受験に捧げたい方、自己管理に不安があり、規則正しい生活の中で勉強したい受験生に最適な選択肢です。(参照:富士学院公式サイト)

⑫ 代官山MEDICAL

代官山MEDICALは、その名の通り、東京・代官山に校舎を構える少人数制の医学部専門予備校です。洗練された学習環境と、超少人数制ならではのきめ細やかな指導が特徴です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 超少人数クラス授業、個別指導 |

| カリキュラム | オーダーメイドカリキュラム |

| サポート体制 | プロ講師による担任制、専用自習席 |

| 対象 | 現役生、高卒生、再受験生 |

| 校舎 | 東京(代官山) |

質の高い学習環境

静かで落ち着いた代官山の地にあり、学習に集中するための最適な環境が提供されます。校舎は清潔でデザイン性も高く、生徒一人ひとりに専用の自習席とロッカーが与えられるなど、快適な学習空間が整っています。

講師との距離が近い指導

クラスは最大でも6名程度の超少人数制で、講師との距離が非常に近いのが魅力です。授業は対話形式で進められることが多く、生徒一人ひとりの理解度を常に確認しながら進みます。個別指導も充実しており、生徒のあらゆるニーズに柔軟に対応します。講師、生徒、スタッフの距離が近く、アットホームな雰囲気の中で学習できるため、質問や相談がしやすい環境です。

代官山MEDICALは、大規模な予備校が苦手な方、静かで快適な環境で集中して学習したい方、そして講師と密にコミュニケーションを取りながら学習を進めたい受験生におすすめです。(参照:代官山MEDICAL公式サイト)

⑬ TMPS医学館

TMPS医学館は、「チーム医療」の考え方を教育に取り入れたユニークな医学部専門予備校です。各科目の講師や担任、学習プランナーがチームを組み、一人の生徒を多角的にサポートします。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業、個別指導 |

| カリキュラム | 個別カリキュラム |

| サポート体制 | チームティーチング、担任制 |

| 対象 | 高卒生、再受験生中心 |

| 校舎 | 東京(市ヶ谷) |

チームによる総合的サポート

TMPS医学館では、生徒の学習状況や模試の結果、メンタルの状態などをチーム全体で共有し、定期的にカンファレンスを開きます。そこで、今後の指導方針やカリキュラムの微調整などを議論し、最適なサポート体制を構築します。一人の講師の主観に頼るのではなく、多角的な視点から生徒を分析し、合格へと導くアプローチは、実際の医療現場におけるチーム医療の考え方にも通じます。

個別カリキュラムと個別指導の重視

生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせて個別カリキュラムを作成し、それを基に少人数クラス授業と個別指導を組み合わせて指導を行います。特に苦手科目の克服や志望校対策など、個別のニーズに合わせた指導に力を入れています。

TMPS医学館は、自分に合った最適な学習プランを専門家チームに構築してほしい方、そして多角的なサポートを受けながら着実に実力をつけたい受験生に適しています。(参照:TMPS医学館公式サイト)

⑭ YMS

YMSは、東京・代々木に校舎を構え、40年以上の歴史を持つ医学部専門予備校です。アットホームな雰囲気と、生徒一人ひとりに寄り添う面倒見の良さで知られています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | 少人数クラス授業 |

| カリキュラム | 学力別・志望校別クラス編成 |

| サポート体制 | 担任制、チューター制度、OB/OGとの交流会 |

| 対象 | 現役生、高卒生 |

| 校舎 | 東京(代々木) |

担任・チューターによるダブルサポート

YMSでは、各クラスに正社員の担任がつき、学習管理や進路指導を行います。それに加え、YMS出身の現役医大生がチューターとして常駐しており、勉強の質問から大学生活の話まで、気軽に相談できる体制が整っています。身近なロールモデルである先輩からのアドバイスは、受験生にとって大きな励みとなります。

ユニークなイベントと人間教育

OB/OGである現役医師を招いての講演会や、医大生との交流会など、学習面以外でのイベントも豊富です。これにより、医師という職業への理解を深め、学習へのモチベーションを高めることを目指しています。学力だけでなく、医師になるにふさわしい人間性を育むことにも力を入れているのがYMSの特徴です。

YMSは、アットホームな環境で手厚いサポートを受けたい方、そして勉強だけでなく、医師としての心構えや人間性も育みたいと考える受験生におすすめです。(参照:YMS公式サイト)

⑮ アガルートメディカル

アガルートメディカルは、難関資格試験のオンライン予備校として有名な「アガルートアカデミー」が運営する、オンライン完結型の医学部専門予備校です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 指導形式 | オンライン個別指導、映像授業 |

| カリキュラム | オーダーメイドカリキュラム |

| サポート体制 | プロ講師と医大生コーチによる伴走 |

| 対象 | 現役生、高卒生、再受験生 |

| 校舎 | なし(オンライン) |

オンラインに特化した効率的な学習

プロ講師による質の高い映像授業を、いつでもどこでも自分のペースで視聴できます。倍速再生なども可能なため、時間を効率的に使って学習を進めることができます。また、週1回のオンライン個別指導では、プロ講師が生徒の学習進捗を確認し、疑問点を解消します。

コーチングによる徹底した伴走サポート

アガルートメディカルの大きな特徴は、医学部受験を突破した現役医大生が「コーチ」として学習をサポートしてくれる点です。毎日の学習計画の立案や進捗管理、オンラインでの質問対応など、日々の学習に寄り添い、モチベーションを維持しながら伴走してくれます。講師による「指導」と、コーチによる「管理・伴走」の組み合わせにより、オンラインでありながら孤独を感じることなく学習を続けられます。

アガルートメディカルは、地方在住で近くに通える予備校がない方、部活動や他の予定と両立しながら自分のペースで学習したい方、そしてオンラインで質の高い指導と手厚いサポートを受けたい受験生に最適な選択肢です。(参照:アガルートメディカル公式サイト)

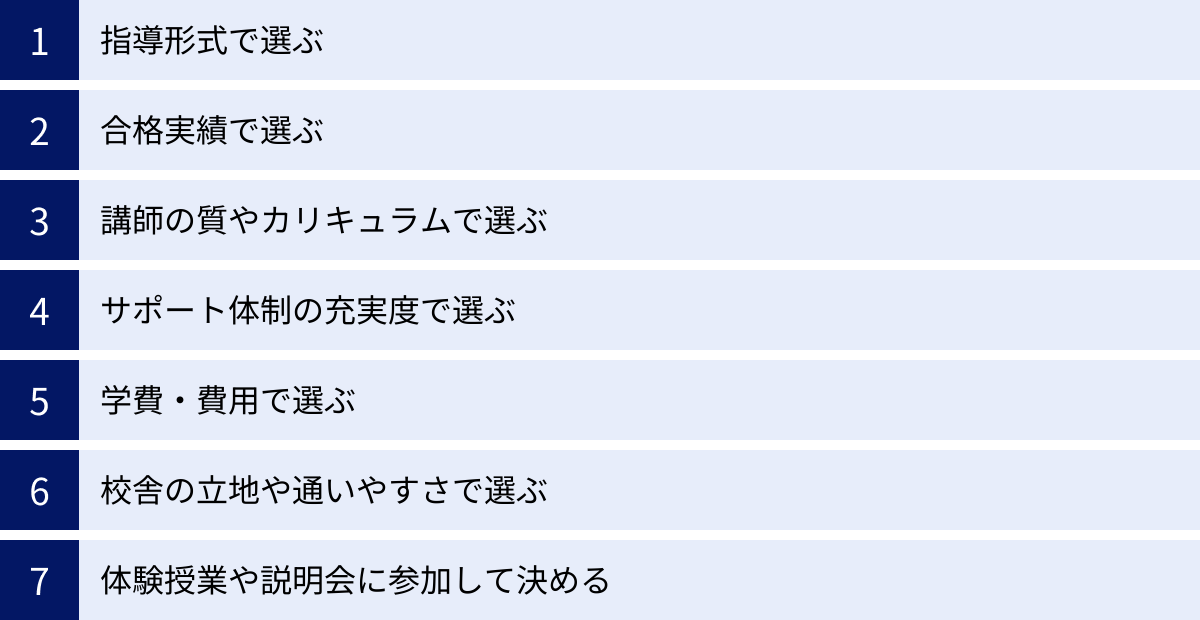

自分に合った医学部予備校の選び方7つのポイント

数多くの医学部予備校の中から、自分にとって最適な一校を選ぶことは、医学部合格への道のりを大きく左右する重要な決断です。ここでは、後悔しない予備校選びのためにチェックすべき7つのポイントを詳しく解説します。

① 指導形式で選ぶ

医学部予備校の指導形式は、主に「集団指導」「個別指導」「オンライン指導」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自分の性格や学習スタイルに合った形式を選ぶことが重要です。

- 集団指導: 大手予備校に多い形式で、決められたカリキュラムに沿って、複数の生徒が一緒に授業を受けます。

- メリット: 周囲の生徒と競い合うことでモチベーションを維持しやすい、網羅的なカリキュラムで体系的に学べる、学費が比較的安い傾向にある。

- デメリット: 授業のペースが自分に合わない可能性がある、質問がしにくい場合がある、苦手分野をピンポイントで対策しにくい。

- 向いている人: 基礎学力があり、競争環境で伸びるタイプの人。

- 個別指導: 講師と生徒が1対1、もしくは1対2程度の少人数で授業を行います。

- メリット: 自分の学力や志望校に合わせたオーダーメイドの指導が受けられる、質問がしやすく、理解できるまで教えてもらえる、苦手科目を集中的に克服できる。

- デメリット: 学費が高額になる傾向がある、講師との相性が合わないと効果が半減する、競争相手がいないためモチベーション維持に工夫が必要。

- 向いている人: 苦手分野が明確な人、自分のペースで学習したい人、特定の大学に特化した対策をしたい人。

- オンライン指導: 映像授業やオンラインでの個別指導を通じて学習を進めます。

- メリット: 場所や時間を選ばずに学習できる、比較的費用を抑えられる、全国の有名講師の授業を受けられる。

- デメリット: 強力な自己管理能力が求められる、モチベーションの維持が難しい、実技的な指導(面接練習など)に限界がある場合も。

- 向いている人: 地方在住で通える予備校がない人、自己管理が得意な人、部活などで忙しい現役生。

どの指導形式が自分に合っているかを見極めることが、予備校選びの最初のステップです。

② 合格実績で選ぶ

予備校選びにおいて、合格実績は非常に重要な判断材料です。しかし、実績の数字を鵜呑みにするのではなく、その内訳を正しく見極める必要があります。

チェックすべきポイント

- 合格者数 vs 合格率: 合格者数が多いのは、在籍生徒数が多い大手予備校であれば当然のことです。より重視すべきは、在籍者数に対して何人が合格したかを示す「合格率」です。ただし、合格率を公表している予備校は少ないため、参考程度に考えましょう。

- 国公立 vs 私立: 自分が目指すのが国公立大学医学部なのか、私立大学医学部なのかによって、見るべき実績は異なります。予備校ごとに得意な大学群があるため、志望校の合格実績が豊富かどうかを確認しましょう。

- 現役 vs 高卒生: 現役生の合格実績が豊富なのか、高卒生(浪人生)の実績が中心なのかも確認ポイントです。自分の状況と照らし合わせてみましょう。

- 「1次合格」と「最終合格」: 医学部入試には、学科試験の「1次合格」と、面接・小論文を含めた「最終合格」があります。実績として掲載されている数字がどちらを指しているのか、注意深く確認する必要があります。最終合格の実績を重視すべきなのは言うまでもありません。

合格実績は、その予備校の指導力や情報力を示す客観的なデータです。公式サイトなどで公開されている情報をしっかりと読み解き、自分の目標達成に繋がる実績を持つ予備校を選びましょう。

③ 講師の質やカリキュラムで選ぶ

予備校の質を決定づけるのは、講師とカリキュラムです。どんなに素晴らしいシステムがあっても、教える側の質が低ければ学力は伸びません。

講師の質を見極める

- プロ講師か学生講師か: 医学部専門予備校の多くは、医学部受験指導を専門とするプロ講師が中心です。一方、個別指導塾の中には、現役の医大生がアルバイト講師として教えている場合もあります。プロ講師は指導経験が豊富で安定感がありますが、学生講師は年齢が近く、親身に相談に乗ってくれるというメリットもあります。どちらが良いかは一概には言えませんが、指導の核となる部分をプロ講師が担っているかは一つの基準になります。

- 講師との相性: どんなに優れた講師でも、自分との相性が悪ければ学習効果は上がりません。体験授業などを通じて、授業の分かりやすさや人柄を確認することが重要です。

カリキュラムを確認する

- オーダーメイドか固定か: 個別指導塾では、生徒一人ひとりの学力や志望校に合わせてカリキュラムを作成する「オーダーメイド型」が主流です。一方、大手予備校では、学力レベル別にクラス分けされた「固定カリキュラム型」が一般的です。自分の学習スタイルや目的に合わせて選びましょう。

- 教材の質: オリジナルテキストを使用している予備校がほとんどです。そのテキストが最新の入試傾向を反映しているか、解説が分かりやすいかなども重要なポイントです。体験授業や説明会で、実際に教材を見せてもらうと良いでしょう。

講師とカリキュ-ラムは、1年間の学習の根幹をなす要素です。妥協せずに、自分に最適なものを選びましょう。

④ サポート体制の充実度で選ぶ

医学部受験は長期戦であり、学力だけでなく精神的な強さも求められます。学習面以外のサポート体制が充実しているかどうかも、予備校を選ぶ上で非常に重要なポイントです。

チェックすべきサポート体制

- 学習管理・進路指導: 授業以外での学習計画の立て方や進捗管理をサポートしてくれるか。担任やチューター、カウンセラーといった相談役がいるか。定期的な面談の機会はあるか。医学部入試に精通したスタッフから、的確な進路指導や出願戦略のアドバイスを受けられるか。

- 質問対応システム: 授業外で疑問点が生じた際に、いつでも質問できる環境があるか。常駐している講師やチューターがいるか、オンラインでの質問システムは整っているか。

- 面接・小論文対策: 学科試験だけでなく、医学部特有の面接や小論文の対策がカリキュラムに組み込まれているか。専門の講師による指導や、模擬面接、添削指導が充実しているか。

- メンタルケア: 受験期のプレッシャーや不安に対するケア体制はあるか。臨床心理士などの専門家によるカウンセリングを受けられる予備校もあります。

- 学習環境: 自習室は十分に席数が確保されているか。静かで集中できる環境か。利用できる時間は何時までか。寮や食堂などの設備は整っているか。

手厚いサポート体制は、孤独になりがちな受験勉強を乗り切るための大きな支えとなります。

⑤ 学費・費用で選ぶ

医学部予備校は、一般的な大学受験予備校と比較して学費が高額になる傾向があります。事前に総額でどのくらいの費用がかかるのかを正確に把握しておくことが不可欠です。

学費の内訳と注意点

- 総額で比較する: 授業料だけでなく、入学金、教材費、模試代、施設利用料、季節講習費(夏期・冬期など)、個別指導の追加料金など、年間でかかるすべての費用を含めた「総額」で比較検討することが重要です。

- 追加費用の有無: 「授業料は安いが、後から多くの追加費用が発生した」というケースも少なくありません。契約前に、追加費用が発生する可能性がある項目について、しっかりと確認しておきましょう。

- 支払い方法: 一括払いが基本か、分割払いやローンに対応しているかなども確認しておくと安心です。

学費は決して安くはない投資です。しかし、安さだけで選んでしまい、質の低い指導や不十分なサポートで合格を逃してしまっては本末転倒です。費用と、それに見合った指導・サポート内容であるかを天秤にかけ、納得できる予備校を選ぶことが大切です。

⑥ 校舎の立地や通いやすさで選ぶ

予備校は、ほぼ毎日通うことになる生活の拠点です。校舎の立地や通いやすさは、学習効率や身体的な負担に直結する、見過ごせない要素です。

チェックすべきポイント

- 自宅からのアクセス: 自宅から予備校までの通学時間はどのくらいか。乗り換えは多いか。駅からの距離は近いか。通学時間が長すぎると、その分学習時間が削られたり、体力を消耗したりしてしまいます。往復で1.5時間以内が एकつの目安と考えましょう。

- 周辺環境: 予備校の周りの環境は静かで学習に集中できそうか。飲食店やコンビニが近くにあると便利ですが、繁華街の真ん中など、誘惑が多い場所は避けた方が良い場合もあります。

- 自習室の環境: 予備校の自習室は、授業がない日の重要な学習スペースです。席は確保しやすいか、静かで集中できるか、閉館時間は遅くまでかなど、実際に自分の目で確かめることが理想です。

無理なく通い続けられることは、1年間のモチベーションを維持する上で非常に重要です。

⑦ 体験授業や説明会に参加して決める

これまで挙げてきた6つのポイントは、パンフレットやウェブサイトでもある程度は確認できます。しかし、最終的な決断を下す前に、必ず体験授業や説明会に足を運び、自分の目で確かめることが何よりも重要です。

体験授業・説明会で確認すべきこと

- 校舎の雰囲気: 活気があるか、落ち着いているか。自分に合った雰囲気か。

- 講師の授業: 分かりやすいか、面白いか。講師の人柄はどうか。

- スタッフの対応: 質問にていねいに答えてくれるか。親身になってくれそうか。

- 他の生徒の様子: 真剣に学習に取り組んでいるか。

- 施設の清潔さ・使いやすさ: 教室、自習室、トイレなどは清潔か。

複数の予備校の体験授業に参加し、比較検討することで、それぞれの予備校の長所・短所がより明確になります。実際にその場に行ってみて感じる「直感」も、意外と重要な判断材料になります。面倒くさがらずに、積極的に参加してみましょう。

医学部予備校の指導形式ごとの特徴

医学部予備校を選ぶ上で、指導形式は最も重要な要素の一つです。ここでは「集団指導」「個別指導」「オンライン指導」の3つの形式について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、向いている人を詳しく比較解説します。

| 指導形式 | メリット | デメリット | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・競争環境でモチベーションを維持しやすい ・網羅的なカリキュラムで学べる ・同じ目標を持つ仲間ができる ・学費が比較的安い |

・授業ペースが合わない場合がある ・質問がしにくいことがある ・苦手分野の対策が手薄になりがち ・自分のレベルに合わない授業を受ける可能性がある |

・競争することで実力が伸びるタイプ ・ある程度の基礎学力がある人 ・仲間と切磋琢磨したい人 ・体系的なカリキュラムで学びたい人 |

| 個別指導 | ・自分だけのカリキュラムで学べる ・質問がしやすく、完全に理解できる ・苦手科目を集中的に克服できる ・自分のペースで進められる |

・学費が高額になりやすい ・講師との相性に左右される ・競争相手がおらず、孤独を感じやすい ・カリキュラムの質が予備校・講師に依存する |

・苦手分野が明確な人 ・マイペースに学習したい人 ・特定の大学に特化した対策をしたい人 ・集団授業が苦手な人 |

| オンライン指導 | ・場所や時間を選ばず学習できる ・通学時間が不要で効率的 ・学費を抑えられる傾向がある ・全国の有名講師の授業を受けられる |

・強い自己管理能力が必要 ・モチベーションの維持が難しい ・実技的な指導(面接など)に限界がある ・すぐに質問できない場合がある |

・近くに通える予備校がない人 ・自己管理が得意な人 ・部活などで忙しい現役生 ・費用を抑えたい人 |

集団指導

集団指導は、大手予備校や伝統的な予備校で採用されている最も一般的な形式です。10人~数十人の生徒が同じ教室で、一人の講師から授業を受けます。

集団指導の背景とメリット

集団指導の最大のメリットは、競争環境にあります。周りには同じ医学部合格という高い目標を持つライバルたちが大勢います。彼らの真剣な姿を見ることで、「自分も負けていられない」という気持ちが芽生え、学習へのモチベーションを高く維持できます。また、定期的に行われるクラス内でのテストや全国模試によって、常に自分の立ち位置を客観的に把握できるため、学習計画の修正にも役立ちます。

さらに、大手予備校が提供するカリキュラムは、長年のノウハウが凝縮されており、医学部入試に必要な知識を網羅的かつ体系的に学べるように設計されています。基礎から応用まで、段階的に学力を引き上げてくれるため、安心して学習を進めることができます。学費も個別指導に比べて安価な傾向にあるため、経済的な負担を抑えたい場合にも有力な選択肢となります。

集団指導の注意点と対策

一方で、集団指導には注意点もあります。授業は一定のペースで進むため、自分の理解度とペースが合わないという問題が生じることがあります。授業についていけなくなったり、逆に簡単すぎて退屈に感じたりする可能性もゼロではありません。また、大人数の前で質問するのが苦手な人は、疑問点を解消できないまま先に進んでしまうリスクがあります。

これらのデメリットを克服するためには、予備校選びの際にクラス分けが学力別に細かく行われているか、授業外での質問対応システム(チューター制度など)が充実しているかを確認することが重要です。また、授業の予習・復習を徹底し、分からない箇所を明確にしておくなど、受け身にならず主体的に授業に臨む姿勢が求められます。

個別指導

個別指導は、講師と生徒が1対1(マンツーマン)、もしくは1対ごく少人数で行う指導形式です。医学部専門予備校の多くがこの形式を強みとしています。

個別指導の背景とメリット

個別指導の最大の魅力は、生徒一人ひとりに完全に最適化された「オーダーメイド指導」が受けられる点にあります。入塾時の学力診断やカウンセリングに基づき、志望校のレベル、得意・不得意科目、生徒の性格まで考慮した上で、合格までの最短ルートを示す個人別のカリキュラムが作成されます。

授業中は常に講師が隣にいるため、疑問点があればその場で即座に質問し、理解できるまで徹底的に教えてもらえます。「分かったつもり」を防ぎ、知識の穴を一つひとつ着実に埋めていくことができるため、特に苦手科目の克服に絶大な効果を発揮します。また、志望校の過去問対策や、特定の分野の深掘りなど、ピンポイントの要望にも柔軟に応えてもらえます。

個別指導の注意点と対策

個別指導の最大のデメリットは、学費が高額になりがちな点です。講師を一人占めする形になるため、集団指導に比べて費用が高くなるのは避けられません。また、講師との相性が学習効果を大きく左右します。もし相性が悪いと感じた場合は、我慢せずに予備校に相談し、講師を変更してもらうなどの対応が必要です。

さらに、競争相手がいないため、緊張感が薄れ、学習ペースが緩んでしまう可能性もあります。この点を補うために、多くの個別指導予備校では、定期的な模試の受験を義務付けたり、担任による厳しい進捗管理を行ったりするなどの工夫を凝らしています。個別指導を選ぶ際は、こうした学習管理システムがしっかりしているかを確認することが大切です。

オンライン指導

オンライン指導は、インターネットを活用して映像授業を視聴したり、Web会議システムで個別指導を受けたりする形式です。近年、急速に普及しています。

オンライン指導の背景とメリット

オンライン指導の最大の利点は、場所や時間の制約がないことです。地方在住で近くに質の高い医学部予備校がない受験生でも、都市部の有名講師の授業を受けることができます。また、通学時間が一切かからないため、その時間をすべて学習に充てることができ、時間を極めて効率的に使えます。部活動や学校行事で忙しい現役生にとっても、自分の都合の良い時間に学習できるのは大きなメリットです。

一般的に、校舎の維持費などがかからない分、対面式の予備校よりも学費を抑えられる傾向にあります。映像授業であれば、分からない部分を何度も繰り返し見返したり、得意な分野は倍速再生で視聴したりと、自分の理解度に合わせて学習ペースを自由に調整できます。

オンライン指導の注意点と対策

オンライン指導を成功させるためには、何よりも強い自己管理能力が不可欠です。決まった時間に予備校に行く必要がない分、自分で学習計画を立て、それを実行していく強い意志がなければ、すぐに怠けてしまいます。また、対面でのコミュニケーションがないため、モチベーションの維持が難しく、孤独を感じやすいという側面もあります。

これらの課題を克服するため、最近のオンライン予備校では、専属のコーチやチューターが付き、毎日の学習計画の管理や定期的なオンライン面談を行ってくれるサービスが増えています。オンライン予備校を選ぶ際は、単に授業を配信するだけでなく、こうした伴走型のサポート体制が充実しているかを確認することが、成功の鍵を握ります。

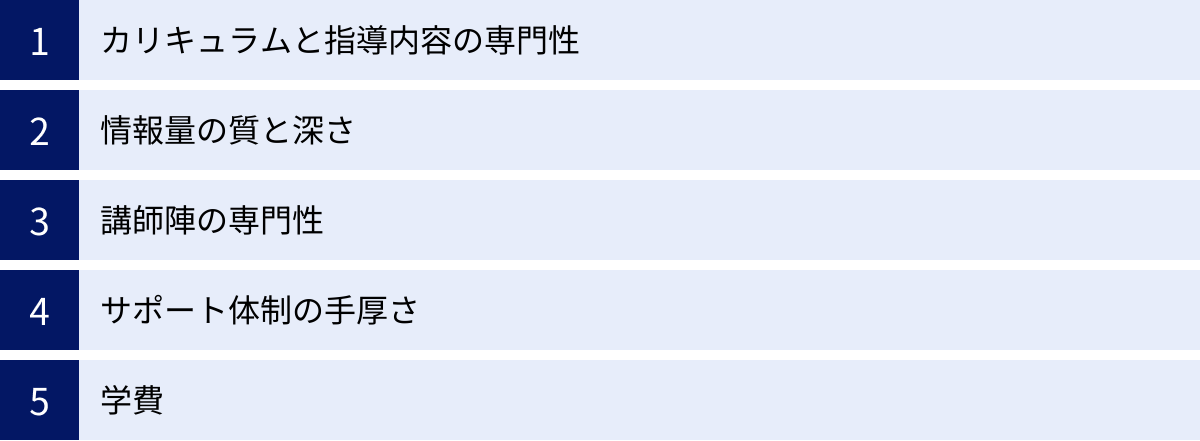

医学部予備校とは?一般の予備校との違い

「医学部予備校」と、一般的な大学受験予備校(以下、一般予備校)の「医学部コース」。どちらも医学部合格を目指す点では同じですが、その中身には大きな違いがあります。医学部受験という特殊な戦いを勝ち抜くためには、この違いを正確に理解し、自分にとってどちらがより適しているかを見極めることが重要です。

一言で言えば、その違いは「専門性」と「特化度」に集約されます。

医学部予備校が「医学部合格」という一点に特化した専門店であるのに対し、一般予備校は幅広い学部・大学を扱う総合デパートのような存在です。以下に、具体的な違いを5つの側面から解説します。

- カリキュラムと指導内容の専門性

- 医学部予備校: カリキュラムは、医学部入試を突破することだけを目的に設計されています。英語であれば医療系の長文読解、数学であれば医科大学で頻出の証明問題や微積分、理科であれば生命科学に直結する分野など、出題傾向を徹底的に分析した上で、的を絞った対策を行います。さらに、学科試験と同等かそれ以上に重要な「面接」と「小論文」の対策が、年間カリキュラムに標準で組み込まれているのが最大の特徴です。医師としての適性や倫理観、最新の医療事情に関する知識まで踏み込んだ指導が行われます。

- 一般予備校: カリキュラムは、東大・京大や早慶など、他の難関学部と共通の部分が多くなります。もちろん医学部コースでは応用的な内容を扱いますが、その根幹はあくまで大学入学共通テストや一般的な国公立二次・私大入試対策です。面接や小論文の対策もオプション講座として用意されていることが多いですが、医学部専門予備校ほど手厚く、体系的ではない場合があります。

- 情報量の質と深さ

- 医学部予備校: 医学部入試に関する情報の「深さ」と「速さ」が強みです。国公立・私立を問わず、各大学医学部の詳細な入試データ、問題の癖、採点基準、面接で聞かれた過去の質問、繰り上げ合格の動向など、非常にマニアックな情報を蓄積しています。特に、大学ごとに大きく傾向が異なる私立医学部を志望する受験生にとっては、この情報力が合否を分けることも少なくありません。入試制度の変更などにもいち早く対応し、生徒に提供します。

- 一般予備校: 全国の大学に関する膨大なデータを保有しており、情報の「広さ」が強みです。全統模試など、大規模な模試データに基づく客観的な学力分析や合格可能性判定の精度は非常に高いです。しかし、個々の大学医学部の詳細な情報という点では、専門予備校に一歩譲る可能性があります。

- 講師陣の専門性

- 医学部予備校: 講師は、長年医学部受験指導に携わってきた「医学部受験のプロフェッショナル」がほとんどです。各教科の指導力はもちろんのこと、各大学医学部の出題傾向や、合格に必要な答案の書き方、さらには面接・小論文の指導ノウハウまで熟知しています。

- 一般予備校: 各教科の指導力に優れたスター講師が多数在籍しています。授業の分かりやすさや面白さには定評がありますが、必ずしも全員が医学部受験に特化しているわけではありません。

- サポート体制の手厚さ

- 医学部予備校: 少人数制や個別指導を採用しているところが多く、生徒一人ひとりに対するサポートが非常に手厚い傾向にあります。学習の進捗管理はもちろん、担任やカウンセラーによるメンタルケア、生活面の指導まで、まるで「かかりつけ医」のように親身にサポートしてくれます。これは、医学部受験が精神的に非常に過酷であることを熟知しているからです。

- 一般予備校: チューター制度などサポート体制は整っていますが、生徒数が多いため、一人ひとりへの対応のきめ細やかさという点では、専門予備校に及ばない場合があります。良くも悪くも自主性が重んじられる環境と言えます。

- 学費

- 医学部予備校: 手厚い個別指導やサポート体制、専門性の高い講師陣を揃えているため、学費は高額になる傾向があります。年間で数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。

- 一般予備校: 医学部コースは他のコースよりは高めですが、専門予備校と比較すると、比較的安価な場合が多いです。

結論として、どちらを選ぶべきか

明確な答えはありませんが、以下のような基準で考えると良いでしょう。

- 医学部予備校がおすすめな人:

- 医学部合格という強い意志がある

- 手厚いサポートや学習管理をしてもらいたい

- 苦手科目を徹底的に克服したい

- 面接・小論文対策に不安がある

- 特定の大学(特に私立医学部)に特化した対策をしたい

- 一般予備校の医学部コースがおすすめな人:

- ある程度の基礎学力と自己管理能力がある

- 費用を比較的抑えたい

- 多くのライバルと競い合う環境で学びたい

- 大規模な模試で自分の立ち位置を正確に把握したい

最終的には、自分の学力、性格、経済状況、そして志望校を総合的に考慮し、体験授業などを通じて実際の雰囲気を確かめた上で判断することが最も重要です。

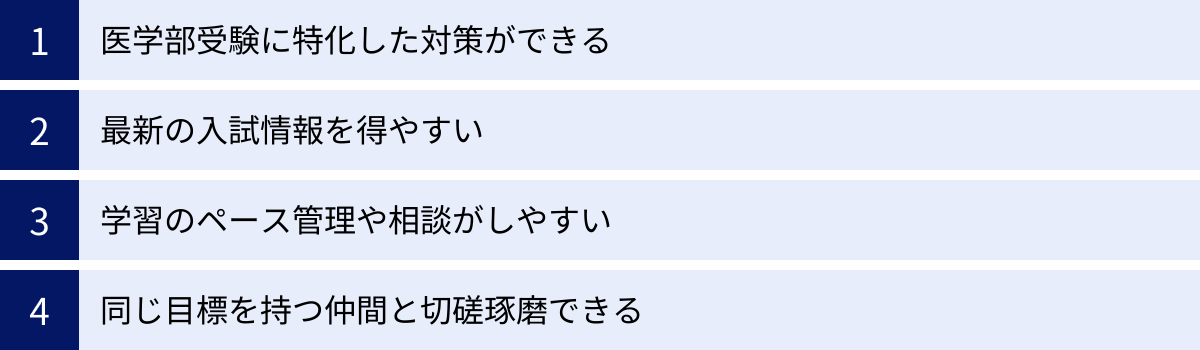

医学部予備校に通うメリット・デメリット

医学部予備校への通塾は、合格の可能性を大きく高める一方で、いくつかのデメリットも存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解し、自分にとって本当に必要な投資であるかを見極めることが大切です。

医学部予備校のメリット

医学部受験に特化した対策ができる

これが医学部予備校に通う最大のメリットと言えるでしょう。医学部入試は、他の学部とは一線を画す特殊性を持っています。

まず、学科試験の難易度と範囲が独特です。例えば、英語では医療系の専門用語を含む長文が出題されたり、化学では有機化合物の構造決定が非常に複雑であったり、物理では電磁気や原子分野が重視されたりと、大学ごとに顕著な傾向があります。医学部予備校では、これらの傾向を徹底的に分析し、「どの大学の、どの分野を、どこまで深く学習すべきか」というレベルで、的を絞った効率的な指導を行います。

そして、何よりも重要なのが「面接」と「小論文」の対策です。これらは、単なる学力試験ではなく、受験生の人間性、コミュニケーション能力、医師としての適性や倫理観を評価するための試験です。医学部予備校では、過去の面接質問データを基にした模擬面接を繰り返し行い、応答の内容だけでなく、話し方や態度、表情まで細かく指導します。小論文についても、最新の医療トピック(地域医療、再生医療、AI医療など)をテーマにした演習や、プロ講師による添削指導を通じて、論理的思考力と表現力を徹底的に鍛え上げます。これらの専門的な対策は、独学や一般の予備校ではなかなか難しい部分です。

最新の入試情報を得やすい

医学部入試の世界は、情報の鮮度が非常に重要です。毎年のように入試制度の変更、出題傾向の変化、新しい入試方式(地域枠、推薦入試など)の導入があります。これらの情報を個人で、かつ正確に収集するのは非常に困難です。

医学部予備校は、長年の経験と各大学との繋がりから、最新かつ正確な入試情報をいち早く入手できます。例えば、「A大学の面接形式が個人面接から集団討論に変わった」「B大学では数学の証明問題の配点が高まった」といった具体的な情報を基に、すぐさま対策を講じることができます。

また、正規合格だけでなく、補欠合格や繰り上げ合格に関するデータも豊富です。どの大学が、どのくらいの順位まで繰り上げ合格を出しているかといった情報は、受験校を決定する際の「出願戦略」において極めて重要な判断材料となります。こうした情報力は、合格の可能性を1%でも高める上で、大きなアドバンテージとなります。

学習のペース管理や相談がしやすい

医学部受験は、膨大な学習量をこなさなければならない長期戦です。一年間という長い期間、モチベーションを維持し、計画的に学習を進めるのは簡単なことではありません。

多くの医学部予備校では、担任やチューターといった専門のスタッフが、生徒一人ひとりの学習計画の立案から日々の進捗管理までをサポートしてくれます。「今週はこの参考書のこの範囲まで」「来月の模試ではこの科目を重点的に」といった具体的なアドバイスを受けられるため、受験生は目の前の学習に集中できます。

また、受験勉強中は、成績が伸び悩んだり、将来への不安に襲われたりと、精神的に不安定になりがちです。そんな時、気軽に相談できる相手がいることは、非常に大きな心の支えになります。学習面の相談はもちろん、進路の悩みやメンタル面の不調まで、親身になって話を聞いてくれる存在は、孤独な戦いを乗り切る上で不可欠です。

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

医学部合格という極めて高い目標を共有する仲間が周りにいる環境は、何物にも代えがたい財産です。

休み時間に情報交換をしたり、分からない問題を教え合ったり、時にはライバルとして競い合ったりする中で、自然と学習意欲が高まります。模試の結果が悪くて落ち込んでいるときも、周りで必死に勉強している仲間の姿を見れば、「自分も頑張らなければ」と再び奮い立つことができます。

この連帯感と適度な緊張感が、一年間という長い受験生活を乗り切るための強力なエンジンとなります。独学では決して得られないこの環境こそが、予備校に通う大きな価値の一つです。

医学部予備校のデメリット

学費が高額になりやすい

医学部予備校の最大のデメリットは、やはり費用面にあります。個別指導や少人数制、手厚いサポート体制、専門性の高い講師陣を揃えているため、どうしても学費は高額になります。

高卒生が年間通う場合、授業料だけで300万円から800万円以上かかるケースも少なくありません。これに加えて、入学金、教材費、季節講習費、模試代などが別途必要になる場合もあります。全寮制の予備校であれば、さらに寮費や食費もかかります。

この費用を捻出できるかどうかは、家庭の経済状況に大きく左右されます。多額の投資に見合う効果が得られるのか、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

指導方針が合わない場合がある

医学部予備校は、それぞれ独自の教育理念や指導方針を持っています。例えば、毎日のテストや課題で厳しく管理する「スパルタ式」の予備校もあれば、生徒の自主性を重んじる「自由放任主義」に近い予備校もあります。

もし、予備校の指導方針と自分の性格や学習スタイルが合わなかった場合、それは大きなストレスとなり、学習効率を著しく低下させる原因になります。例えば、マイペースで学習したいタイプの人がスパルタ式の予備校に入ってしまうと、窮屈さから勉強が嫌いになってしまうかもしれません。逆に、自己管理が苦手な人が自由な校風の予備校に行くと、怠けてしまう可能性があります。

このようなミスマッチを防ぐためには、入塾前に体験授業や説明会に必ず参加し、その予備校の雰囲気や指導方針が自分に合っているかを肌で感じ取ることが非常に重要です。

医学部予備校の学費相場

医学部予備校を選ぶ上で、学費は避けては通れない重要な要素です。ここでは、現役生と高卒生(浪人生)に分けて、学費の相場観と、費用を抑えるための方法について解説します。

| 対象 | 指導形式 | 年間学費相場 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 現役生 | 単科講座(集団/個別) | 30万円~150万円 | 受講する科目数による。夏期・冬期講習費は別途。 |

| 高卒生 | 集団指導(大手予備校) | 100万円~300万円 | コースによって変動。特待生制度あり。 |

| 高卒生 | 少人数・個別指導(専門予備校) | 300万円~800万円以上 | 指導の手厚さに比例して高額になる傾向。 |

| 高卒生 | 全寮制 | 500万円~1,000万円以上 | 授業料に加え、寮費・食費などが含まれる。 |

※上記はあくまで目安であり、予備校やコースによって大きく異なります。必ず各予備校の公式サイトで正確な料金を確認してください。

現役生の場合

現役生は、学校の授業と両立しながら予備校に通うことになるため、必要な科目だけを受講する「単科講座」を選択するのが一般的です。

- 学費相場: 年間30万円~150万円程度

- 苦手な1科目だけを受講する場合:年間30万~50万円

- 英語・数学・理科2科目など、複数の主要科目を受講する場合:年間80万~150万円

学費は、受講する科目数や、指導形式(集団か個別か)によって大きく変動します。個別指導の方が集団指導よりも高くなる傾向にあります。また、上記の費用に加えて、夏期講習や冬期講習、志望校別対策講座などの季節講習費が別途必要になることがほとんどです。

現役生は、まず学校の授業を最大限に活用し、予備校では苦手科目の補強や、よりハイレベルな演習を行うといった使い方をすると、費用を抑えつつ効率的に学力を伸ばせます。

高卒生(浪人生)の場合

高卒生は、一年間を受験勉強に専念するため、年間を通したパッケージコースに在籍するのが一般的です。そのため、学費は現役生に比べて高額になります。

- 大手予備校の医学部コース(集団指導): 年間100万円~300万円程度

- 河合塾や駿台といった大手予備校の医学部コースは、専門予備校に比べると比較的費用を抑えられます。模試の成績優秀者などを対象とした特待生制度(授業料割引・免除)が充実しているのも特徴です。

- 医学部専門予備校(少人数・個別指導): 年間300万円~800万円以上

- 少人数制や個別指導、手厚いサポート体制を特徴とする専門予備校は、その分学費も高額になります。特に、完全マンツーマン指導や、生徒一人ひとりに専用のカリキュラムを作成するような予備校では、年間500万円を超えることも珍しくありません。

- 全寮制の医学部予備校: 年間500万円~1,000万円以上

- 授業料に加えて、寮費、食費、管理費などが含まれるため、学費は最も高額になります。しかし、勉強に集中できる環境がすべて整っているため、自己管理に自信がない受験生にとっては、費用以上の価値があるとも言えます。

高卒生の場合、予備校選びが学費に直結します。指導内容と費用のバランスを慎重に比較検討することが求められます。

学費を抑えるための方法

高額になりがちな医学部予備校の学費ですが、工夫次第で負担を軽減することが可能です。

- 特待生制度・奨学金制度を利用する

多くの予備校では、入塾時の成績や模試の成績が優秀な生徒を対象に、入学金や授業料の全額または一部を免除する「特待生制度」を設けています。特に大手予備校ではこの制度が充実しています。自分の学力に自信がある場合は、積極的にチャレンジしてみる価値があります。また、予備校独自の奨学金制度や、提携している教育ローンを利用できる場合もあります。 - オンライン予備校を検討する

オンライン予備校は、校舎の維持費や人件費を抑えられるため、対面式の予備校に比べて学費が安い傾向にあります。質の高い映像授業やオンラインでの個別指導を受けられるサービスも増えており、有力な選択肢の一つです。特に地方在住で、通塾にかかる交通費や時間を節約したい場合には大きなメリットがあります。 - 必要な講座のみを受講する(単科での利用)

高卒生であっても、必ずしも年間パッケージコースに在籍する必要はありません。基礎学力に自信があり、自己管理ができるのであれば、苦手科目や志望校対策など、自分に必要な講座だけを単科で受講するという方法もあります。大手予備校の季節講習だけを利用するのも一つの手です。 - 大手予備校の医学部コースを選ぶ

前述の通り、医学部専門予備校に比べて、大手予備校の医学部コースは比較的費用が抑えられています。豊富なデータや質の高い模試といった大手ならではの強みもあるため、費用対効果を重視する場合には良い選択肢となります。

学費は予備校選びの重要な判断基準ですが、安さだけで選ぶのは危険です。最も大切なのは、その費用に見合った、あるいはそれ以上の価値(指導の質、サポート、情報力)が得られるかどうかです。複数の予備校を比較し、総合的に判断しましょう。

医学部予備校に関するよくある質問

ここでは、医学部予備校を検討する際によく寄せられる質問について、具体的にお答えします。

医学部予備校にはいつから通うべき?

医学部受験を考え始めたら、できるだけ早い段階で予備校に通い始めるのが理想的です。ただし、学年ごとに通う目的や得られるメリットは異なります。

- 高校1・2年生から通う場合

この時期から通う最大の目的は、「正しい学習習慣の確立」と「基礎学力の徹底」です。医学部入試では、英語・数学・理科2科目という幅広い範囲で、非常に高いレベルの学力が求められます。高3になってから慌てて勉強を始めても、すべての範囲を網羅するのは非常に困難です。

高1・高2のうちに、予備校のカリキュラムに沿って計画的に学習を進めることで、全範囲の基礎を早い段階で固めることができます。これにより、高3では応用問題の演習や過去問対策に十分な時間を割くことができ、他の受験生に対して大きなアドバンテージを築くことが可能です。また、早期から医学部入試に関する情報に触れることで、学習へのモチベーションも高まります。 - 高校3年生から通う場合

部活動などが一段落する高3から通い始める受験生も多くいます。この場合、限られた時間の中で、「実践力の養成」と「志望校対策」が中心となります。予備校では、入試本番を意識した演習や、志望校の出題傾向に合わせた対策、そして面接・小論文といった特殊な試験への対応を本格化させます。すでに基礎学力が身についている場合は、予備校の力を借りて一気に実力を伸ばすことが可能です。ただし、基礎に不安がある場合は、非常に密度の濃い学習が求められることを覚悟する必要があります。 - 高卒生(浪人生)の場合

高卒生は、基本的にすぐに予備校に通い始めるべきです。一年間という限られた時間で合格を勝ち取るためには、予備校のカリキュラムとサポートを最大限に活用し、スタートダッシュを切ることが重要です。予備校選びに時間をかけすぎるのではなく、3月中には入塾を決め、4月の開講と同時に本格的な受験勉強を再開するのが理想的なスケジュールです。

結論として、理想は高1・高2からですが、いつから始めても遅すぎるということはありません。 重要なのは、自分の現在の学力と残された時間を冷静に分析し、今何をすべきかを明確にして行動に移すことです。

独学で医学部合格は可能?

理論的には可能ですが、現実的には極めて困難である、というのが答えになります。実際に独学で医学部に合格する受験生はごく少数であり、それには並外れた自己管理能力、情報収集能力、そして精神力が求められます。

独学が困難である理由は、主に以下の4つです。

- 情報の壁: 医学部入試の情報は専門的かつ流動的です。最新の入試変更点、各大学の詳細な出題傾向、面接の質問内容といった質の高い情報を、個人で収集し続けるのは非常に難しい作業です。

- ペース管理の壁: 一年間、常に高いモチベーションを維持し、計画通りに学習を進めるのは至難の業です。客観的に自分の学力を評価し、学習計画を修正してくれる存在がいないため、非効率な勉強法に陥ったり、途中で燃え尽きてしまったりするリスクが高まります。

- 面接・小論文対策の壁: 独学における最大の障壁が、面接と小論文の対策です。これらは他者からの客観的なフィードバックなしに上達することはほとんど不可能です。自分の応答や文章が、医学部が求める基準に達しているかを判断する術がありません。

- 精神的な壁: 受験勉強は孤独な戦いです。成績が伸び悩んだ時や不安になった時に、相談できる相手や励まし合える仲間がいない環境は、精神的に非常に過酷です。

これらの困難を乗り越えられる強靭な意志と能力があれば独学も不可能ではありません。しかし、多くの受験生にとって、予備校を利用することは、これらの壁を乗り越え、合格の可能性を飛躍的に高めるための最も確実で効率的な手段と言えるでしょう。

オンラインの医学部予備校のメリットは?

近年急速に普及しているオンラインの医学部予備校には、従来の対面式予備校にはない多くのメリットがあります。

- 場所を選ばない地理的メリット: 最大のメリットは、どこに住んでいても質の高い教育を受けられることです。近くに良い医学部予備校がない地方の受験生でも、都市部のトップクラスの講師による授業や指導を受けることができます。これは、教育格差を埋める上で非常に大きな意味を持ちます。

- 時間的な効率性: 予備校への通学時間が一切不要になるため、その時間をすべて学習や休息に充てることができます。往復で1時間かかる場合、1年間で300時間以上の時間を節約できる計算になります。この時間の差は、受験直前期には非常に大きなものとなります。

- 費用的なメリット: 一般的に、校舎の家賃や光熱費、多くのスタッフの人件費がかからない分、対面式の予備校よりも学費が安く設定されている傾向があります。交通費もかからないため、トータルでの費用を大きく抑えることが可能です。

- 学習の柔軟性: 映像授業であれば、24時間いつでも自分の好きな時間に学習を進めることができます。苦手な部分は何度も繰り返し視聴し、得意な部分は倍速再生で効率よく進めるなど、自分のペースに合わせた学習が可能です。部活動や学校行事で忙しい現役生にとっては、非常に柔軟性の高い学習スタイルと言えます。

一方で、前述の通り、オンライン予備校を最大限に活用するには、高い自己管理能力とモチベーション維持の工夫が不可欠です。最近では、専属コーチによる学習管理やオンラインでの自習室など、これらのデメリットを補うサポート体制を充実させたオンライン予備校が増えています。自分の性格や学習スタイルをよく考え、サポート体制がしっかりした予備校を選ぶことが成功の鍵となります。