大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。しかし、いざ受験勉強を始めようと思っても、「何から手をつければいいのかわからない」「勉強しているのに成績が上がらない」といった悩みに直面し、不安を感じる方は少なくありません。

この記事では、大学受験を目指すすべての高校生に向けて、効果的な勉強法を網羅的に解説します。学年別の勉強時間の目安や具体的な学習計画の立て方、科目別の攻略法、さらにはモチベーションを維持するための秘訣まで、今日から実践できるノウハウを詰め込みました。

正しい勉強法を身につけ、計画的に学習を進めることで、志望校合格への道は着実に開かれていきます。この記事が、あなたの受験勉強の羅針盤となり、第一志望合格を掴み取るための一助となれば幸いです。

目次

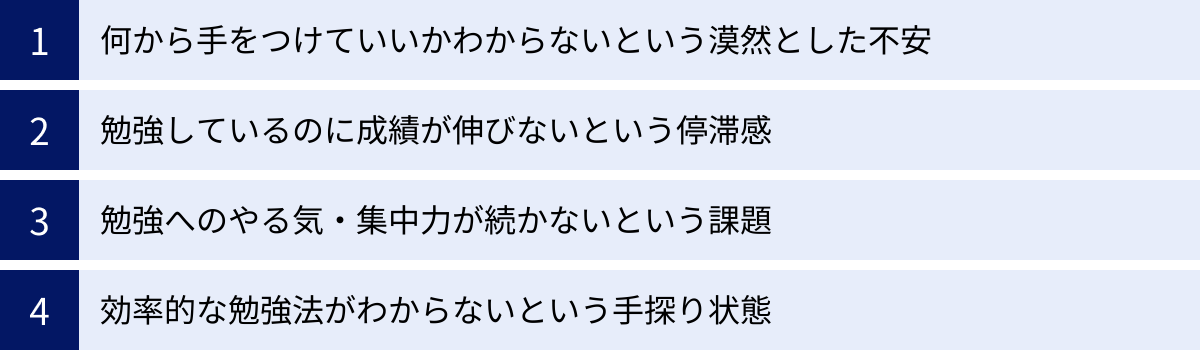

大学受験に向けた勉強のよくある悩み

大学受験という大きな目標に向かう道のりでは、多くの高校生が共通の悩みを抱えます。自分だけが苦しんでいるわけではないと知ることは、次の一歩を踏み出すための安心材料になります。ここでは、受験生が直面しがちな代表的な悩みを挙げ、その背景にある原因を探っていきます。

1. 「何から手をつけていいかわからない」という漠然とした不安

「受験勉強を始めよう」と決意したものの、目の前には膨大な数の教科書、参考書、問題集が広がっています。英語、数学、国語、理科、社会…と、やるべきことは山積みです。この状況で、「一体どこから、何を、どのように始めればいいのか」という問いにぶつかるのは自然なことです。

この悩みの根本的な原因は、ゴール(志望校合格)までの全体像と、現在地(自身の学力)が明確になっていないことにあります。目的地も現在地もわからないままでは、どのルートをどれくらいのペースで進めば良いのか判断できません。まずは志望校のレベルや入試科目、配点などを調べ、自分の現状の学力と照らし合わせることで、優先順位が見えてきます。

2. 「勉強しているのに成績が伸びない」という停滞感

毎日机に向かい、長時間勉強しているにもかかわらず、模試の成績が横ばい、あるいは下がってしまう…これは受験生にとって最もつらい状況の一つです。努力が結果に結びつかないと、モチベーションは大きく低下し、「このまま続けても意味がないのではないか」と自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。

この原因は、勉強の「量」に満足してしまい、「質」が伴っていないケースが多いです。例えば、ただ教科書を眺めているだけ、解答を丸写ししているだけ、解きっぱなしで復習をしていない、といった学習方法は、知識として定着しにくいため、成績向上にはつながりにくいのです。インプットとアウトプットのバランスを見直し、自分の弱点を的確に分析して克服する、質の高い学習への転換が求められます。

3. 「勉強へのやる気・集中力が続かない」という課題

受験勉強は長期戦です。常に高いモチベーションを維持し続けることは、誰にとっても簡単なことではありません。特に、部活動を引退した後や、思うように成績が伸びない時期には、「燃え尽き症候群」のようになってしまうこともあります。

また、スマートフォンやSNS、ゲーム、漫画など、現代には集中力を妨げる多くの誘惑が存在します。これらの誘惑に打ち勝ち、継続的に勉強に集中するためには、意志の力だけに頼るのではなく、集中できる環境を物理的に作り出す工夫や、学習計画を細分化して小さな達成感を積み重ねる仕組みが不可欠です。

4. 「効率的な勉強法がわからない」という手探り状態

がむしゃらに勉強時間を増やすだけでは、ライバルと差をつけることは困難です。限られた時間の中で最大限の成果を出すためには、効率的な勉強法を知り、実践することが重要になります。しかし、自分に合った効率的な方法がわからず、非効率なやり方を続けてしまう高校生は少なくありません。

例えば、「予習・授業・復習のサイクルが確立できていない」「スキマ時間を有効活用できていない」「インプットばかりでアウトプットの練習が不足している」などが挙げられます。自分自身の学習スタイルや弱点を客観的に把握し、それに合わせた戦略を立てることが、手探り状態から抜け出す鍵となります。

これらの悩みは、決して特別なものではなく、多くの受験生が通る道です。大切なのは、悩みの原因を正しく理解し、一つひとつ具体的な対策を講じていくことです。この記事では、これらの悩みを解決するための具体的な方法論を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

高校生の平均的な勉強時間と目標

「志望校に合格するためには、一体どれくらい勉強すればいいのだろう?」これは、多くの高校生が抱く素朴な疑問です。もちろん、必要な勉強時間は個人の学力や志望校のレベルによって大きく異なりますが、一般的な目安を知ることは、学習計画を立てる上で非常に重要です。

ここでは、学年別の勉強時間の目安や、平日・休日の時間の使い方について解説します。ただし、最も重要なのは時間の長さそのものではなく、その時間でどれだけ集中し、質の高い学習ができたかという点です。時間を目標にするのではなく、あくまでペースメーカーとして捉えましょう。

【学年別】1日の勉強時間の目安

高校生活は、学年ごとに学習の重点が異なります。受験本番から逆算し、各学年で達成すべき目標を意識しながら勉強時間を確保することが、現役合格への近道です。

高校1年生

高校1年生の時期は、「学習習慣の確立」と「基礎学力の徹底」が最重要課題です。中学までとは学習内容の難易度も量も格段に上がり、ここでつまずくと後々の挽回が大変になります。部活動や学校行事も盛んな時期ですが、毎日少しずつでも机に向かう習慣を身につけることが大切です。

- 平日の目標勉強時間:1~2時間

- 休日の目標勉強時間:2~3時間

この時期の勉強は、主に学校の授業の予習・復習が中心となります。特に英語と数学は積み重ねの科目であるため、毎日欠かさず触れるようにしましょう。定期テストで高得点を目指すことが、結果的に大学受験の基礎固めにつながります。「高1だからまだ早い」と油断せず、毎日コツコツと学習を継続する姿勢が、2年後、3年後に大きな差となって表れます。

高校2年生

高校2年生は、部活動では中心的な役割を担い、学校生活が最も充実する一方で、学習面では「中だるみ」に陥りやすい時期でもあります。しかし、大学受験においては、この高2の1年間が勝負を分けると言っても過言ではありません。多くの大学入試では、高校1、2年生の範囲から大半が出題されるため、ここで苦手科目を克服し、得意科目を伸ばしておくことが極めて重要です。

- 平日の目標勉強時間:2~3時間

- 休日の目標勉強時間:4~5時間

文理選択もこの時期に行われます。自分の興味・関心や将来の目標と向き合い、悔いのない選択をするためにも、各科目に真剣に取り組む必要があります。高1で身につけた学習習慣をベースに、より応用的な問題にもチャレンジし始めましょう。模試も積極的に受験し、全国レベルでの自分の立ち位置を把握しておくことが大切です。

高校3年生

高校3年生は、いよいよ受験本番の年です。部活動を引退する夏以降は、勉強時間を飛躍的に増やす必要があります。志望校の過去問演習が本格化し、これまでの基礎知識を実践的な得点力へと昇華させていく時期です。

- 平日の目標勉強時間:4~5時間

- 休日の目標勉強時間:8~10時間

特に夏休みは、1日10時間以上の勉強も珍しくありません。この時期は、「時間管理能力」と「自己分析能力」が問われます。自分の弱点はどこか、どの科目にどれくらいの時間を配分すべきかを常に考え、学習計画を柔軟に修正していく必要があります。精神的にも体力的にも厳しい時期ですが、最後まで諦めずに走り抜く覚悟が求められます。

平日の勉強時間

平日は、学校の授業や部活動があるため、まとまった勉強時間を確保するのは難しいかもしれません。だからこそ、限られた時間をいかに有効活用するかが鍵となります。

まず、学校の授業を「受ける」だけでなく、「参加する」意識を持つことが重要です。予習を前提に授業に臨み、疑問点はその場で解決するよう努めましょう。これにより、復習の効率が格段に上がります。授業時間そのものが、質の高い勉強時間になるのです。

放課後は、部活動が終わってから帰宅し、夕食や入浴を済ませると、残された時間は意外と少ないものです。「家に帰ってからやろう」ではなく、通学中の電車やバスの中、休み時間、昼休みといった「スキマ時間」を徹底的に活用することをおすすめします。単語帳や一問一答形式の問題集など、短時間で取り組める教材を用意しておくと良いでしょう。

帰宅後の勉強は、集中力が高い時間帯に、英語や数学といった思考力を要する科目を配置し、就寝前の比較的疲れている時間帯に、暗記科目などを持ってくると効率的です。

休日の勉強時間

休日は、平日にできなかった勉強を取り戻し、まとまった時間をかけて特定のテーマに取り組む絶好の機会です。しかし、計画なしにだらだらと過ごしてしまっては、あっという間に1日が終わってしまいます。

休日の勉強を成功させるコツは、「午前中の使い方」にあります。朝、平日と同じ時間に起床し、午前中のうちにその日の勉強計画の半分以上を終わらせることを目標にしましょう。人間の脳は朝が最もフレッシュで集中力が高いため、この時間帯に苦手科目や最も重要な課題に取り組むのが効果的です。

1日中勉強漬けでは息が詰まってしまうため、適度な休憩やリフレッシュも計画に組み込むことが大切です。例えば、「90分勉強して15分休憩する」「午前中に4時間集中したら、昼食後は30分仮眠をとる」など、自分なりのルールを決めると良いでしょう。

また、図書館や塾の自習室など、環境を変えて勉強するのも気分転換になり、集中力を維持するのに役立ちます。友人やライバルと一緒に勉強することで、適度な緊張感を保ち、互いに高め合うことも可能です。休日の過ごし方が、受験の合否を大きく左右することを肝に銘じ、有意義な時間にしましょう。

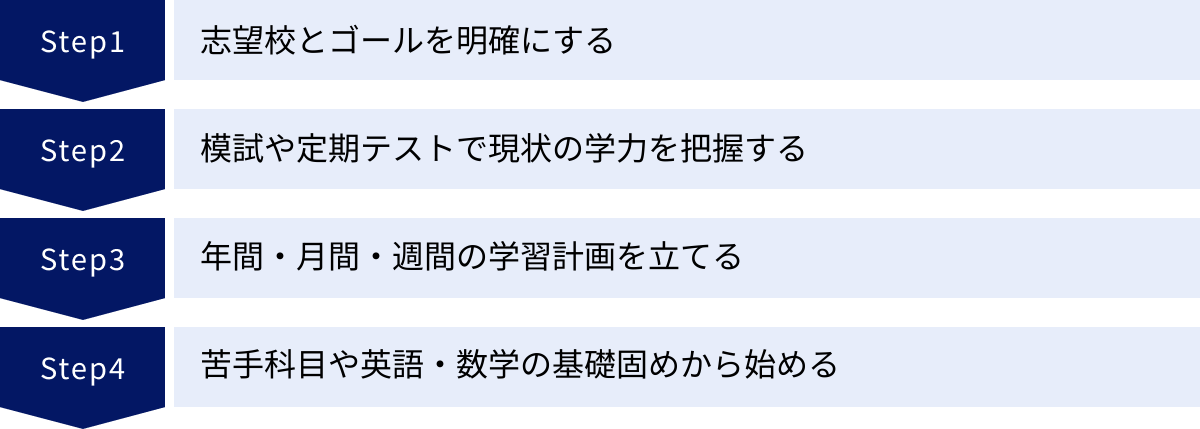

大学受験の勉強はいつから・何から始める?4ステップで解説

「大学受験の勉強は、いつから始めればいいの?」という疑問に対し、明確な答えは「早ければ早いほど良い」です。しかし、ただ闇雲にスタートしても、効果は上がりません。正しい手順を踏んで、計画的に学習を始めることが、志望校合格への最短ルートを描く上で不可欠です。ここでは、受験勉強を始めるための具体的な4つのステップを解説します。

① 志望校とゴールを明確にする

すべての旅が目的地を決めることから始まるように、受験勉強も「どこに向かうのか」というゴールを明確に設定することからスタートします。このゴール設定が曖昧なままでは、モチベーションの維持が難しく、学習の方向性も定まりません。

まずは、自分の興味・関心、将来の夢、得意科目などを考慮し、行きたい大学・学部をいくつかリストアップしてみましょう。その際、偏差値だけで判断するのではなく、大学の公式サイトやパンフレットを熟読し、以下のような情報を集めることが重要です。

- 学部の特色・カリキュラム: どんな学問を、どのような教授陣から学べるのか。

- 入試科目と配点: どの科目が重視されているのか。共通テストと二次試験の比率はどうか。

- キャンパスライフ・立地: どのような環境で4年間を過ごすのか。通学は可能か。

- 卒業後の進路: 卒業生はどのような業界・企業に就職しているのか。

これらの情報を集める過程で、漠然とした憧れが具体的な目標へと変わっていきます。可能であれば、オープンキャンパスや学園祭に足を運び、大学の雰囲気を肌で感じることを強くおすすめします。在学生や教員と直接話すことで、Webサイトだけでは得られない貴重な情報を得られるでしょう。

志望校が定まると、そこがあなたの「ゴール」になります。ゴールが明確になれば、そこに至るまでの道のり、つまり「何を」「どれくらい」勉強すれば良いのかが見えてきます。

② 模試や定期テストで現状の学力を把握する

ゴール(志望校)が決まったら、次にやるべきことは「現在地」、つまり自分自身の学力を正確に把握することです。どれだけ立派な地図を持っていても、自分の現在地がわからなければ、目的地へのルートは描けません。

現状の学力を客観的に測る最も有効なツールが、「模擬試験(模試)」です。学校で受ける定期テストは、出題範囲が限られており、あくまでクラス内や学内での相対的な位置しかわかりません。一方、模試は出題範囲が広く、全国のライバルたちの中での自分の立ち位置(偏差値や順位)を客観的な数値で示してくれます。

模試を受けたら、A判定やE判定といった総合評価だけに一喜一憂してはいけません。本当に重要なのは、成績表の詳細な分析です。

- 科目別・分野別の得点率: どの科目の、どの分野が弱いのかを特定する。

- 設問ごとの正答率: 正答率が高いのに間違えた問題は、基礎的な知識の抜け漏れがある証拠。逆に、正答率が低い難問は、現時点では解けなくても仕方がないと割り切ることも必要。

- 解答形式(マーク式・記述式)別の出来: 記述式の問題で点数が取れていない場合、単なる知識不足ではなく、表現力や論理的思考力が課題である可能性。

これらの分析を通じて、「自分は数学のベクトルが苦手だ」「英語の長文読解で時間が足りなくなる傾向がある」といった具体的な課題を発見できます。この「自己分析」こそが、今後の学習計画を立てる上での羅針盤となります。

③ 年間・月間・週間の学習計画を立てる

ゴール(志望校)と現在地(現状の学力)が明確になったら、いよいよそのギャップを埋めるための「学習計画」を立てます。ここで重要なのは、「逆算思考」で計画を立てることです。

1. 年間計画(マクロな視点):

入試本番をゴールとし、そこから逆算して大まかなスケジュールを立てます。

- 高3の秋冬(直前期): 志望校の過去問演習、弱点分野の最終確認

- 高3の夏(天王山): 基礎固めの総復習、苦手科目の集中克服、応用問題への着手

- 高3の春(受験学年スタート): 全範囲の基礎固めを完了させる

- 高2: 主要科目の基礎を固め、苦手分野をなくす

- 高1: 学習習慣を確立し、学校の授業内容を完璧に理解する

2. 月間計画(中期的な視点):

年間計画を基に、その月に達成すべき具体的な目標を設定します。「英語の単語帳を1冊完璧にする」「数学Ⅰ・Aの青チャートを1周終わらせる」など、数値化できて達成度が明確にわかる目標が良いでしょう。

3. 週間・日間計画(ミクロな視点):

月間計画をさらに細分化し、1週間、そして1日単位で「何をやるか(To-Doリスト)」を具体的に決めます。「月曜日は数学のベクトルを2時間、英単語を30分」「火曜日は古文の文法問題を10ページ」というように、具体的に落とし込むことで、日々の勉強に迷いがなくなります。

計画を立てる際は、手帳や学習管理アプリなどを活用すると良いでしょう。計画通りに進まないことも当然あるので、週の終わりや月の終わりに進捗を確認し、計画を柔軟に見直すことが継続のコツです。

④ 苦手科目や英語・数学の基礎固めから始める

学習計画を立て、いざ勉強を始める段階で、多くの受験生が最初に手をつけるべきなのは、「苦手科目の克服」と「英語・数学の基礎固め」です。

好きな科目や得意な科目から始めたくなる気持ちはわかりますが、それでは総合点はなかなか上がりません。合否は全科目の合計点で決まるため、足を引っ張る苦手科目を放置することは致命的です。苦手意識のある科目は、多くの場合、基礎的な部分でつまずいています。中学レベルの内容に戻ることを恐れず、急がば回れで基礎から徹底的に復習することが、結果的に一番の近道になります。

また、文系・理系を問わず、多くの大学で配点が高く設定されているのが英語と数学です。この2科目は、知識が積み木のように積み重なっていく「積み上げ型」の科目であるため、土台となる基礎が盤石でなければ、その上の応用問題は決して解けません。

- 英語: 英単語、英文法という土台がなければ、長文読解や英作文は成り立ちません。

- 数学: 公式の理解、基本的な計算力がなければ、複雑な応用問題に太刀打ちできません。

まずは、教科書や入門レベルの参考書を使い、これらの基礎を徹底的に固めることから始めましょう。受験勉強の序盤で英語と数学の基礎を固めておくことが、その後の成績の伸びを大きく左右します。

今日から実践できる!効率が上がる勉強法10選

大学受験は限られた時間との戦いです。同じ1時間でも、勉強法次第でその効果は大きく変わります。ここでは、科学的な根拠に基づいたものや、多くの先輩たちが実践してきた王道の方法など、今日からすぐに取り入れられる効率的な勉強法を10個厳選して紹介します。

① 1冊の参考書を完璧にする

受験が近づくと不安になり、評判の良い参考書や問題集に次々と手を出したくなるものです。しかし、これは非効率な勉強法の典型例です。複数の参考書を中途半端にかじるよりも、自分に合った1冊を徹底的にやり込み、内容を完璧にマスターする方が、はるかに学力は向上します。

1冊を完璧にするメリットは、知識が断片的にならず、体系的に整理される点にあります。何度も繰り返すことで、記憶が定着し、解法パターンが体に染みつきます。ボロボロになるまで使い込んだ参考書は、受験本番で大きな自信にもつながるでしょう。

参考書を選ぶ際は、自分のレベルに合ったもの(簡単すぎず、難しすぎない)を選ぶことが重要です。その1冊を最低でも3周は繰り返すことを目標にしましょう。1周目は全体像を掴み、2周目で理解を深め、3周目で完璧に定着させるイメージです。

② インプットとアウトプットをセットで行う

勉強には、知識を取り入れる「インプット」と、その知識を使って問題を解いたり説明したりする「アウトプット」の2つの側面があります。多くの受験生は、教科書を読んだり講義を聞いたりするインプットに時間をかけがちですが、記憶を定着させ、実践的な学力を養うためには、アウトプットが極めて重要です。

アメリカ国立訓練研究所が発表した学習モデル「ラーニングピラミッド」によると、講義を聞くだけの学習定着率が5%なのに対し、自ら体験する(アウトプット)定着率は75%、他の人に教える場合は90%にもなるとされています。

具体的な実践方法としては、以下のようなものがあります。

- インプット: 教科書を読む、参考書を読む、授業を受ける

- アウトプット: 問題集を解く、覚えた内容を何も見ずにノートに書き出す、友人に説明してみる、単語を声に出して読む

インプットとアウトプットの黄金比は「3:7」とも言われます。インプットした知識は、すぐに問題演習などでアウトプットする習慣をつけましょう。

③ 「予習→授業→復習」のサイクルを習慣化する

学校の授業は、1日の中でも最もまとまった学習時間です。この時間を最大限に活用するために、「予習→授業→復習」の黄金サイクルを確立することが不可欠です。

- 予習(15分程度): 授業の前に、その日の範囲の教科書にさっと目を通し、わからない単語や疑問点を明確にしておきます。これにより、授業中の理解度が格段に上がります。

- 授業(50分): 予習で浮かび上がった疑問点を解決する場として、積極的に授業に参加します。ただ聞くだけでなく、「なぜそうなるのか」を考えながら聞くことが大切です。

- 復習(その日のうちに): 人間の脳は、覚えたことを1日後には70%以上忘れてしまうと言われています(エビングハウスの忘却曲線)。記憶が新しいうちに、その日の授業内容を必ず復習しましょう。簡単な問題演習やノートの整理で構いません。

このサイクルを習慣化することで、知識の定着率が飛躍的に高まり、定期テスト対策はもちろん、受験勉強の大きな土台となります。

④ わからない問題はすぐに解決する

勉強中にわからない問題が出てきたとき、「後でやろう」と先延ばしにしてしまうのは禁物です。わからないことを放置すると、それが新たな「わからない」を生み出し、苦手意識が雪だるま式に膨らんでしまいます。

疑問が生じたら、まずは自分で5〜10分程度じっくり考えてみましょう。それでも解決しない場合は、潔く解答・解説を読み、理解に努めます。それでも納得できない場合は、学校の先生や塾の講師、あるいは友人に積極的に質問しましょう。

質問することは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自分の弱点を克服しようとする意欲の表れです。疑問点をその都度クリアにしていくことが、着実な学力アップにつながります。

⑤ 通学中などのスキマ時間を活用する

1日は24時間しかありません。ライバルと差をつけるには、通学中の電車やバス、休み時間、寝る前の10分といった「スキマ時間」をいかに有効活用できるかが重要です。

1回10分のスキマ時間も、1日に3回あれば30分、1ヶ月続ければ約15時間もの勉強時間になります。この時間で、以下のような短時間で完結する学習を行いましょう。

- 英単語帳、古文単語帳

- 一問一答形式の問題集(歴史、公民など)

- リスニング音源の聞き流し

- 数学の公式の確認

スキマ時間を制する者が受験を制す、と言っても過言ではありません。常に学習ツールを携帯し、少しでも時間があれば開く習慣をつけましょう。

⑥ 勉強に集中できる環境を作る

集中力は意志の力だけでコントロールできるものではありません。勉強に集中するためには、集中せざるを得ない環境を物理的に作り出すことが効果的です。

まずは、自分の部屋の勉強机の上を整理整頓しましょう。漫画やゲーム機、スマートフォンなど、勉強に関係のないものは視界に入らない場所に片付けます。

自宅で集中できない場合は、場所を変えるのも一つの手です。

- 学校の図書館・自習室: 静かで、周りの生徒も勉強しているため刺激になる。

- 塾の自習室: 同じ目標を持つ仲間がいる。質問できる講師がいる。

- 地域の図書館: 無料で利用でき、静かな環境が手に入る。

自分にとって最も集中できる「必勝の場所」を見つけておくことが、長期間にわたる受験勉強を乗り切る上で役立ちます。

⑦ 勉強時間を記録してモチベーションを維持する

受験勉強は孤独な戦いになりがちで、モチベーションの維持が難しいものです。そこで有効なのが、日々の勉強時間や学習内容を記録することです。

記録することで、自分の努力が可視化され、「これだけ頑張ったんだ」という達成感が得られます。また、「今週は数学の勉強時間が少なかったな」といった振り返りにも役立ち、学習計画の修正にもつながります。

記録方法は、専用の学習管理アプリを使ったり、手帳やノートに手書きしたりと、自分が続けやすい方法で構いません。科目ごとに色分けをすると、学習バランスが一目でわかって便利です。積み上がっていく記録は、自信の源泉となるでしょう。

⑧ 質の良い睡眠をしっかりとる

「寝る間も惜しんで勉強する」というのは、一見美談のように聞こえますが、受験勉強においては逆効果です。脳は睡眠中に、日中に学習した情報を整理し、記憶として定着させます。睡眠不足は、このプロセスを妨げ、集中力や思考力の低下を招きます。

理想的な睡眠時間は6〜8時間と言われています。ただ長く寝るだけでなく、「質」も重要です。就寝前のスマートフォンの使用は、ブルーライトが脳を覚醒させてしまうため避けましょう。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるリズムを作ることも、睡眠の質を高める上で効果的です。

最高のパフォーマンスを発揮するためには、勉強だけでなく、睡眠も計画的に管理することが求められます。

⑨ 定期的に休憩を挟んで集中力を保つ

人間の集中力は、そう長くは続きません。一般的には90分が限界と言われています。長時間だらだらと勉強を続けるよりも、適度に休憩を挟んだ方が、トータルでの学習効率は上がります。

おすすめは「ポモドーロ・テクニック」です。これは「25分勉強+5分休憩」を1セットとして繰り返す方法で、短時間の集中とこまめな休憩により、集中力を維持しやすくなります。

休憩中は、勉強のことは一旦忘れ、ストレッチをしたり、好きな音楽を1曲聴いたり、窓の外を眺めたりして、心と体をリフレッシュさせましょう。ただし、スマートフォンやゲームなど、脳が興奮してしまう休憩は避けるのが賢明です。

⑩ スマートフォンと上手に付き合う

現代の高校生にとって、最大の敵とも言えるのがスマートフォンです。便利なツールである一方、SNSの通知や動画アプリなど、集中力を奪う誘惑に満ちています。

受験期間中は、スマートフォンと上手に距離を置くルールを自分で決めることが重要です。

- 勉強中は電源を切る、または別の部屋に置く。

- スクリーンタイム機能やアプリで使用時間を制限する。

- SNSの通知をオフにする。

- 勉強用のタイマーや辞書アプリなど、学習に役立つ機能のみを活用する。

完全に断ち切るのが難しい場合は、「1時間勉強したら10分だけSNSを見ていい」といったように、ご褒美として活用するのも一つの方法です。意志の力に頼らず、仕組みでコントロールすることを心がけましょう。

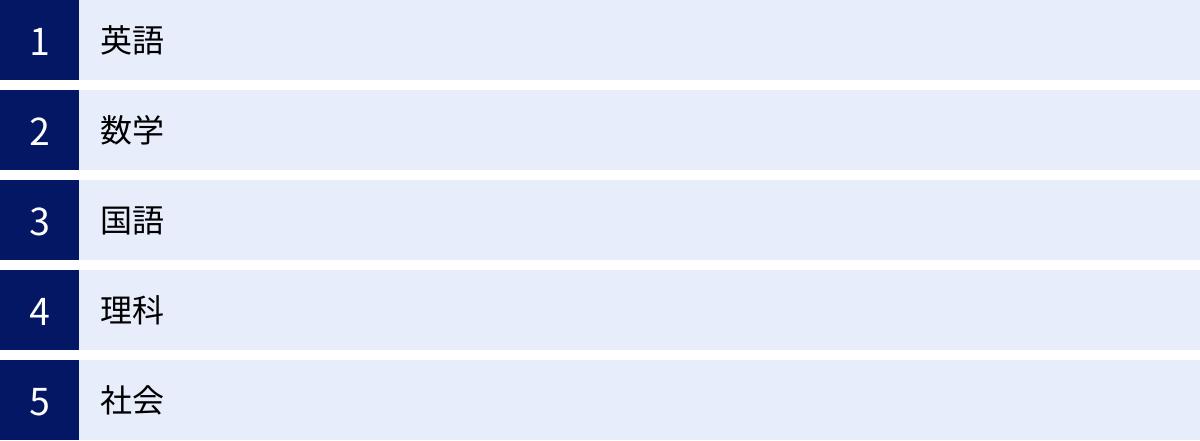

【科目別】大学受験に向けた勉強のコツ

大学入試で問われる科目は多岐にわたり、それぞれに特性と効果的な学習法が存在します。ここでは、主要科目別に、受験で高得点を狙うための勉強のコツを具体的に解説します。自分の志望校の入試科目に合わせて、戦略的に学習を進めましょう。

英語

英語は文系・理系を問わず、ほとんどの大学で必須とされる最重要科目です。配点も高く設定されていることが多いため、英語で安定して高得点を取れることは、受験において大きなアドバンテージになります。英語学習は「単語」「文法」「長文読解」「リスニング」の4つの柱で構成されており、これらをバランス良く鍛えることが重要です。

- 英単語: すべての基礎です。単語力がなければ、文法も長文も始まりません。ターゲットとなる大学のレベルに合わせた単語帳を1冊決め、毎日コツコツと覚え続けましょう。1日に100語を目標にするなど、計画的に進めるのがコツです。見て覚えるだけでなく、発音しながら、例文の中で覚えると記憶に定着しやすくなります。

- 英文法: 文法の知識は、文章を正確に読み解き、また正確な文章を書くためのルールです。これも網羅性の高い問題集を1冊選び、繰り返し解くことで知識を定着させます。なぜその答えになるのか、理屈を理解することが重要です。

- 長文読解: 単語と文法の知識を使って、実践的な読解力を養います。最初は時間がかかっても良いので、一文一文の構造(SVOC)を正確に把握する「精読」を心がけましょう。慣れてきたら、時間を計って速く読む「速読」の練習を取り入れます。段落ごとの要旨を掴みながら読む訓練が効果的です。

- リスニング: 共通テストをはじめ、リスニングの重要性は年々高まっています。毎日少しでも英語の音声に触れる習慣をつけましょう。聞き取った英語をそのまま書き出す「ディクテーション」や、音声に続いて影(シャドー)のように発音する「シャドーイング」は、リスニング力向上に非常に効果的なトレーニングです。

数学

数学は、論理的思考力が問われる科目であり、得意・不得意がはっきりと分かれやすい科目です。しかし、一度解法パターンを身につければ、安定した得点源にすることも可能です。重要なのは、公式の丸暗記に頼らず、その背景にある「なぜそうなるのか」という理屈を理解することです。

- 基礎問題の徹底反復: 応用問題は、すべて基礎問題の組み合わせでできています。教科書や傍用問題集(チャート式など)の例題レベルを、何も見ずにスラスラ解けるようになるまで徹底的に反復練習しましょう。これが数学の学力の土台となります。

- 解法パターンの暗記: 受験数学には、ある程度典型的な問題の「型」が存在します。さまざまな問題に触れる中で、問題文を見たら「あのパターンの問題だ」と瞬時に判断できるくらい、解法の引き出しを増やしておくことが重要です。

- 計算力の向上: どれだけ解法を理解していても、最後の計算でミスをしては点数になりません。日々の演習の中で、途中式を丁寧に書く癖をつけ、検算をする習慣を身につけましょう。地道な努力が、本番でのケアレスミスを防ぎます。

- わからなかった問題の復習: 解けなかった問題は、自分の弱点が詰まった宝物です。解答を読んで理解するだけでなく、「なぜその解法を思いつかなかったのか」「どこで考え方が間違っていたのか」を分析し、次に同じ問題に出会ったときに解けるようにすることが何よりも大切です。

国語

国語は、「現代文」「古文」「漢文」の3分野から構成されます。感覚で解いている人も多いかもしれませんが、それぞれに論理的な解法が存在します。

現代文

現代文で問われているのは、筆者の主張を客観的に読み取る力です。自分の感想や意見を挟まず、本文に書かれていることを根拠に解答する姿勢が求められます。

- 語彙力・漢字の強化: 評論で使われるキーワードの意味がわからないと、文章の内容を正確に理解できません。日頃から語彙力を増やす努力をしましょう。漢字の書き取り・読み取りは、確実に得点できる部分なので、対策を怠らないように。

- 論理的な読解: 接続詞(しかし、だから、なぜなら等)に注目し、文章の論理構造を把握します。対比、言い換え、因果関係といった関係性を見抜くことが、筆者の主張を掴む鍵です。

- 選択肢問題の解法: 選択肢は、本文の内容と照らし合わせ、消去法で絞り込んでいくのが基本です。「言い過ぎ」「本文に書かれていない」「本文と逆のことを言っている」といった典型的な誤りの選択肢を見抜く訓練をしましょう。

- 記述問題の対策: 設問で何が問われているのかを正確に把握し、本文中から根拠となる箇所を探し出します。その要素を組み合わせ、指定された字数内で論理的に再構成する練習が必要です。

古文

古文は、多くの受験生が苦手とする分野ですが、「単語」「文法」「古典常識」の3つの要素を地道に学習すれば、安定した得点源になります。

- 古文単語: 現代語とは意味が異なる単語が多いため、専用の単語帳で暗記が必須です。

- 古典文法: 特に助動詞の活用と意味の識別は最重要です。繰り返し練習して完璧にしましょう。

- 音読: 古文も言葉であるため、音読は非常に効果的です。文章のリズムや流れを体で覚えることで、読解スピードが上がります。主語が省略されがちな古文において、誰が動作主なのかを補いながら読む訓練も重要です。

漢文

漢文は、古文よりもルールがシンプルで、学習時間に比して得点しやすい「お得な」分野と言えます。句法(返り点、再読文字など)と重要漢字を覚えれば、高得点が狙えます。

- 句法のマスター: 漢文の文法である句法をまず最初にマスターしましょう。参考書の基本例文を暗記するレベルまでやり込むのが理想です。

- 返り点に従って読む練習: 白文(返り点のない文)を読む必要はなく、書き下し文に正しく直せるかが問われます。返り点のルールに従って読む練習を繰り返しましょう。

- 重要漢字の暗記: 特定の意味を持つ漢字(「蓋シ(思うに)」「所謂(いわゆる)」など)を覚えることで、読解がスムーズになります。

理科

理科は「物理」「化学」「生物」に分かれ、それぞれアプローチが異なります。理系受験生にとっては合否を分ける重要な科目です。

物理

物理は、公式の丸暗記ではなく、現象の根本的な理解が求められる科目です。なぜその公式が成り立つのか、導出過程を含めて理解することが重要です。一つの原理を理解すれば、多くの問題に応用できます。問題演習を通じて、現象をモデル化し、数式に落とし込む訓練を積みましょう。

化学

化学は「理論化学(計算)」「無機化学(暗記)」「有機化学(パズル的思考)」の3分野に分かれます。理論化学は計算が中心で、単位やモルの概念をしっかり理解することが基本です。無機化学は暗記事項が多いですが、周期表を軸に、物質の色や性質を関連付けて覚えると効率的です。有機化学は、構造決定問題が頻出で、パズルを解くような思考力が求められます。

生物

生物は暗記量が非常に多い科目ですが、ただ用語を覚えるだけでは高得点は望めません。図やグラフ、実験結果を正確に読み取る読解力が不可欠です。特に、実験の目的や操作の意味を考察させる問題への対策が重要になります。知識を体系的に整理し、用語同士の関連性を意識しながら学習しましょう。

社会

社会は「日本史」「世界史」「地理」「公民」から選択します。暗記科目というイメージが強いですが、それぞれに思考力を要する側面もあります。

日本史・世界史

歴史科目は、タテ(時代の流れ)とヨコ(同時代の出来事・他地域との関係)のつながりを意識することが最も重要です。単に一問一答で用語を覚えるだけでなく、教科書を何度も読み込み、大きな歴史の流れを掴みましょう。地図や資料集を活用し、事件が起きた場所や文化財のビジュアルを頭に入れると記憶に残りやすくなります。

地理

地理は、単なる地名の暗記ではなく、「なぜそうなるのか」という因果関係を考える科目です。気候、地形、産業、文化といった要素がどのように関連し合っているのかを理解することが求められます。地図帳と統計データは必須アイテムです。常に参照しながら、データの背後にある理由を考察する癖をつけましょう。

公民(政治・経済、倫理)

公民は、現代社会と密接に関連しているため、時事問題への関心が重要になります。ニュースや新聞に日頃から目を通しておくと、学習内容への理解が深まります。用語の正確な意味を覚えることはもちろん、それぞれの思想や制度が生まれた歴史的背景まで押さえておくと、応用力がつきます。

【学年別】高校生の勉強で意識すべきこと

大学受験は、高校3年間をかけた長距離走です。各学年でやるべきこと、意識すべきことは異なります。ここでは、高校1年生から3年生まで、それぞれの学年で特に重要となる学習のポイントを解説します。

高校1年生:勉強習慣の確立と基礎固め

高校1年生の段階では、まだ大学受験は遠い未来のように感じられるかもしれません。しかし、この1年間でいかに良いスタートを切れるかが、後の2年間を大きく左右します。高1で最も重視すべきは、以下の2点です。

1. 毎日の学習習慣を確立する

中学までとは異なり、高校の学習内容は格段に難しく、量も増えます。部活動や友人との付き合いで忙しい日々の中でも、毎日少しでも机に向かう習慣を身につけることが何よりも重要です。たとえ30分でも構いません。「家に帰ったらまず宿題をやる」「寝る前に英単語を10個覚える」など、自分なりのルールを決めて継続しましょう。この時期に身につけた学習習慣は、受験学年になったときに必ず生きてきます。

2. 学校の授業を軸にした基礎固め

大学入試で出題される問題の多くは、高校1・2年生で習う内容が土台となっています。特に、英語と数学は積み重ねの科目であるため、ここでつまずくと後々取り返すのが非常に困難になります。

まずは、学校の授業を100%理解することを目標にしましょう。「予習→授業→復習」のサイクルを確立し、定期テストで高得点を狙うことが、結果的に受験勉強の基礎固めにつながります。わからないことを放置せず、すぐに先生に質問する積極性も大切です。この時期は、難しい参考書に手を出す必要はありません。教科書と学校で配布される問題集を完璧に仕上げることに集中しましょう。

高校2年生:苦手分野の克服と文理選択

高校2年生は、学校生活にも慣れ、部活動でも中心的な役割を担うなど、充実した時期である一方、学習面では「中だるみ」に陥りやすい危険な時期でもあります。しかし、受験を意識する上では、「受験の天王山」とも言われる高3の夏休みを、有意義に過ごせるかどうかを決める重要な1年間です。

1. 苦手分野を徹底的に克服する

高校3年生になると、志望校対策や応用問題の演習に時間を割く必要があり、基礎からじっくり復習する時間はなかなか取れません。したがって、苦手科目や苦手分野を克服する最後のチャンスが高2の時期だと心得ましょう。

定期テストや模試の結果を分析し、自分の弱点を明確に把握します。そして、夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して、集中的に苦手分野の復習に取り組みましょう。必要であれば、中学の内容まで遡る勇気も必要です。高2のうちに苦手をつぶしておくことで、高3でスムーズに応用レベルの学習へ移行できます。

2. 将来を見据えた文理選択と科目選択

多くの高校では、高2で文系・理系のコース選択を行います。これは、大学で何を学びたいか、将来どのような道に進みたいかを真剣に考える最初の機会です。「数学が苦手だから文系」といった消極的な理由で選ぶのではなく、自分の興味・関心や適性を深く見つめ、後悔のない選択をすることが重要です。

大学の学部・学科について調べ、それぞれの学問分野で何を学ぶのか、どのような入試科目が課されるのかを具体的にリサーチしましょう。オープンキャンパスに参加するのも非常に有効です。この選択が、あなたの受験科目、ひいては将来を大きく左右します。

高校3年生:志望校の過去問演習と時間配分

高校3年生は、いよいよ受験本番の年です。これまでに培ってきた基礎学力を、志望校合格という具体的な「得点力」に転換していく最終段階に入ります。

1. 志望校の過去問演習を本格化させる

基礎固めが一通り終わったら、できるだけ早い時期(夏休み頃から)に志望校の過去問演習を始めましょう。過去問は、志望校からのメッセージが詰まった最高の参考書です。

- 出題傾向の把握: どのような形式の問題が、どの分野から、どれくらいの難易度で出題されるのかを肌で感じることができます。

- 時間配分の練習: 試験時間内に全問を解き切るための戦略を立てます。大問ごとの時間配分や、解く順番、後回しにする「捨て問」の見極めなどを練習します。

- 自分の弱点の発見: 実際に解いてみることで、知識の抜け漏れや、特定の形式の問題への弱さが浮き彫りになります。

過去問は解きっぱなしにせず、間違えた問題は徹底的に復習し、なぜ間違えたのかを分析することが最も重要です。最低でも5〜10年分は繰り返し解き、出題傾向を体に染み込ませましょう。

2. 共通テスト対策と二次試験対策のバランス

国公立大学を志望する場合、共通テストと二次試験(個別学力検査)の両方の対策が必要です。私立大学でも、共通テスト利用入試を選択する場合は同様です。

秋までは二次試験で問われる思考力・記述力を養う勉強を中心に進め、冬休み頃から共通テスト対策の比重を高めていくのが一般的な戦略です。共通テストは出題形式に特徴があるため、専用の問題集や予想問題パックで演習を積み、時間内に高得点を取るための訓練が必要になります。自分の志望校の配点比率を考慮し、バランスの取れた学習計画を立てましょう。

高校生の勉強スケジュール例

「効率的な勉強法はわかったけれど、具体的に1日をどう過ごせばいいの?」という疑問を持つ方のために、ここでは高校生の生活に合わせた平日と休日のスケジュールモデルを紹介します。これはあくまで一例なので、自分の部活動の有無、通学時間、生活リズムに合わせてカスタマイズしてください。重要なのは、計画を立て、それを実行・継続することです。

平日のスケジュールモデル

平日は学校と部活動があるため、勉強時間をいかに捻出するかが鍵となります。スキマ時間の活用と、帰宅後の集中力がポイントです。

| 時間帯 | 活動内容(部活ありの場合) | 活動内容(部活なしの場合) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 6:00 | 起床・朝食・身支度 | 起床・朝食・身支度 | 決まった時間に起きることで生活リズムが整う。 |

| 6:30 | 朝学習(30分) | 朝学習(1時間) | 計算問題や前日の復習など、頭をウォーミングアップさせる軽い学習がおすすめ。 |

| 7:00 | 登校 | 登校 | |

| 7:30 | 通学時間(30分) | 通学時間(30分) | スキマ時間①: 単語帳、リスニング、一問一答など。 |

| 8:30 | 授業開始 | 授業開始 | 予習を前提に、集中して授業に参加する。 |

| 12:30 | 昼休み | 昼休み | 食後は眠くなるので、午後の授業の予習や軽い復習に充てるのも良い。 |

| 15:30 | 授業終了 | 授業終了 | |

| 16:00 | 部活動 | 放課後学習①(2時間) | 部活がない日は、この時間を有効活用。図書館や自習室がおすすめ。 |

| 18:00 | 部活動終了 | 帰宅 | |

| 18:30 | 帰宅 | 通学時間(30分) | スキマ時間②: 1日の疲れも考慮し、暗記系の学習が良い。 |

| 19:00 | 夕食・入浴 | 夕食・入浴 | |

| 20:00 | 夜学習①(1.5時間) | 夜学習②(1.5時間) | 集中力が高い時間帯。英語・数学など思考力が必要な科目に集中。 |

| 21:30 | 休憩 | 休憩 | |

| 21:45 | 夜学習②(1時間) | 夜学習③(1時間) | 理科・社会など、比較的暗記要素の強い科目や、その日の復習を行う。 |

| 22:45 | 自由時間・明日の準備 | 自由時間・明日の準備 | |

| 23:15 | 就寝 | 就寝 | 最低6時間以上の睡眠を確保し、翌日に備える。 |

このモデルでは、部活ありで約3時間、部活なしで約5.5時間の勉強時間を確保しています。重要なのは、スキマ時間と放課後の時間をいかに計画的に使うかです。

休日のスケジュールモデル

休日は、まとまった勉強時間を確保できる貴重な日です。しかし、計画がないとだらだらと過ごしてしまいがち。午前中の時間を制することが、休日を有効に使う鍵となります。

| 時間帯 | 活動内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 7:00 | 起床・朝食 | 平日と同じ時間に起き、生活リズムを崩さない。 |

| 8:00 | 午前学習①(2時間) | 脳が最もフレッシュな時間。苦手科目や最も重い課題に取り組む。 |

| 10:00 | 休憩(15分) | 軽いストレッチや水分補給でリフレッシュ。 |

| 10:15 | 午前学習②(1.5時間) | 集中力を維持し、午前中の目標達成を目指す。 |

| 11:45 | 昼食 | |

| 12:45 | 休憩・仮眠(30分) | 15〜20分程度の短い仮眠は、午後の集中力回復に非常に効果的。 |

| 13:15 | 午後学習①(2時間) | 過去問演習など、時間を計って取り組む学習に最適。 |

| 15:15 | 休憩(15分) | |

| 15:30 | 午後学習②(1.5時間) | 過去問の復習や、得意科目を伸ばす時間にあてる。 |

| 17:00 | 休憩(30分) | 散歩や音楽鑑賞など、少し長めのリフレッシュタイム。 |

| 17:30 | 夕方学習(1.5時間) | 暗記科目の確認や、1日の学習内容の総復習。 |

| 19:00 | 夕食・入浴・自由時間 | 家族との団らんや趣味の時間も大切にする。 |

| 21:00 | 夜学習(1時間) | その日のやり残しや、翌日の予習など。 |

| 22:00 | 自由時間・明日の準備 | |

| 23:00 | 就寝 | 翌日に疲れを残さないよう、早めに就寝する。 |

この休日モデルでは、合計で約8.5時間の勉強時間を確保しています。ポイントは、長時間連続して勉強するのではなく、こまめな休憩を挟むことで、1日を通して高い集中力を維持することです。また、リフレッシュのための自由時間もしっかり確保し、精神的な余裕を持つことが長期戦を戦い抜くコツです。

勉強のやる気が出ないときの対処法

どれだけ固い決意を持っていても、受験勉強という長い道のりの中では、どうしても「やる気が出ない日」が訪れます。そんなとき、自分を責めたり、無理やり机に向かったりしても、かえって効率が落ちてしまいます。ここでは、脳科学的な観点や心理学的なアプローチに基づいた、やる気のスイッチを入れるための具体的な対処法を5つ紹介します。

簡単な課題から始めてみる

「やる気が出ない」と感じるとき、最も高いハードルは「勉強を始める」という最初の一歩です。重い腰を上げて、いきなり難しい数学の問題や長文読解に取り組むのは精神的な負担が大きいものです。

そんなときは、ごく簡単な、短時間で終わる課題から手をつけてみましょう。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 英単語を10個だけ覚える

- 漢字の書き取りを1ページだけやる

- 簡単な計算問題を5問だけ解く

このような簡単な作業を始めると、脳の側坐核という部分が刺激され、「作業興奮」という現象が起こります。これは、行動を始めることによって、やる気に関する神経伝達物質であるドーパミンが分泌され、次第に集中力が高まっていくという仕組みです。

「5分だけ」と決めて始めてみると、気づいたときには30分、1時間と集中して作業を続けられていることも少なくありません。やる気は待っていても湧いてきません。行動することで、後からやる気がついてくるのです。

少しだけ体を動かす

長時間同じ姿勢で机に向かっていると、血行が悪くなり、脳への酸素供給も滞りがちになります。これが、集中力の低下や眠気の原因となることがあります。

やる気が出ないと感じたら、一度席を立ち、軽く体を動かしてみることをおすすめします。本格的な運動である必要はありません。

- 部屋の中を歩き回る

- ストレッチで肩や首を伸ばす

- スクワットや軽い筋トレをする

- 家の周りを5分ほど散歩する

体を動かすことで全身の血流が良くなり、脳が活性化されます。また、気分転換にもなり、ネガティブな気持ちをリフレッシュさせる効果も期待できます。勉強と軽い運動をセットにすることで、心身ともに健康な状態で受験を乗り切ることができます。

勉強する場所を変える

いつも同じ部屋、同じ机で勉強していると、景色が変わらずマンネリ化し、集中力が低下することがあります。脳は新しい刺激を好むため、環境をガラッと変えることで、気分がリフレッシュされ、新たな気持ちで勉強に取り組めることがあります。

自宅の自分の部屋でやる気が出ないなら、以下のような場所に移動してみましょう。

- リビングやダイニング

- 学校の図書館や自習室

- 地域の図書館

- 塾や予備校の自習室

- 静かなカフェ(周囲の迷惑にならない範囲で)

場所を変えることで、「この場所に来たからには勉強しよう」というスイッチが入りやすくなります。また、周りに他の人がいる環境は、適度な緊張感を生み、集中力を高める効果もあります。自分のお気に入りの「集中できる場所」をいくつか持っておくと、気分に合わせて使い分けることができ、モチベーション維持に役立ちます。

小さなご褒美を用意する

受験勉強は、合格という大きな目標のために日々努力を続けるプロセスですが、ゴールが遠すぎると途中で息切れしてしまいます。そこで有効なのが、短期的な目標を設定し、それを達成するたびに自分に小さなご褒美を与えることです。

- 「この問題集を1章終えたら、好きなチョコレートを1つ食べる」

- 「今日のノルマを達成したら、好きなテレビ番組を30分だけ見る」

- 「今週の計画をやり切ったら、週末に友だちと少しだけお茶をする」

このように、「行動」と「快感(ご褒美)」を結びつけることで、脳は「勉強=楽しいこと」と認識しやすくなり、次の行動へのモチベーションが高まります。ご褒美は、勉強の妨げにならない程度の、ささやかなものが良いでしょう。目標達成の喜びをこまめに味わうことが、長い受験勉強を乗り切るための潤滑油となります。

友だちやライバルと一緒に勉強する

一人で黙々と勉強していると、孤独感に苛まれたり、自分のやっていることが正しいのか不安になったりすることがあります。そんなときは、信頼できる友人や、切磋琢磨できるライバルと一緒に勉強するのも良い方法です。

誰かと一緒に勉強することには、多くのメリットがあります。

- 適度な緊張感: 「あいつが頑張っているから自分も頑張ろう」という気持ちが芽生えます。

- 情報交換: おすすめの参考書や効果的な勉強法など、有益な情報を交換できます。

- 疑問点の解消: わからない問題を教え合ったり、一緒に考えたりすることで、理解が深まります。

- 連帯感: 同じ目標に向かう仲間がいるという安心感が、精神的な支えになります。

もちろん、おしゃべりばかりしてしまっては逆効果です。時間を決めて集中する、休憩時間はしっかり休むなど、メリハリをつけることが大切です。健全な競争心と連帯感は、やる気を引き出す強力なトリガーとなり得ます。

高校生の勉強法に関するQ&A

大学受験の勉強を進める上で、多くの高校生が抱える共通の疑問があります。ここでは、特に質問の多い3つのテーマについて、具体的なアドバイスとともに回答します。

塾や予備校には通うべき?

「塾や予備校に通わないと大学に合格できないのでは?」という不安を抱く高校生は少なくありません。しかし、その答えは一概には言えず、個人の性格や学力、目的によって「通うべきか否か」は異なります。まずは、塾・予備校のメリットとデメリットを理解し、自分にとって本当に必要かを冷静に判断することが重要です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 質の高い授業を受けられる:受験のプロである講師から、要点を押さえたわかりやすい授業を受けられる。 | 費用がかかる:年間で数十万〜百万円以上の高額な費用が必要になる。 |

| 豊富な受験情報が得られる:最新の入試傾向や大学情報、過去のデータに基づいた進路指導を受けられる。 | 時間的な制約がある:決まった時間に校舎へ通う必要があり、移動時間もかかる。部活との両立が難しい場合も。 |

| 学習環境が整っている:集中できる自習室が完備されていることが多い。 | 受け身の学習になりがち:授業を聞くだけで「わかったつもり」になり、復習を怠ると学力が定着しない。 |

| モチベーションを維持しやすい:同じ目標を持つ仲間やライバルがいることで、刺激を受け、競争意識が芽生える。 | 自分に合わない可能性がある:授業のペースやレベル、講師との相性が合わないと、かえってストレスになる。 |

【こんな人には塾・予備校がおすすめ】

- 自分一人では学習計画を立てたり、継続したりするのが苦手な人

- 学校の授業だけでは理解が追いつかない、または物足りないと感じる人

- ライバルと競い合いながら勉強したい人

- 質の高い進路指導や情報を求めている人

【こんな人は独学でも可能】

- 強い意志を持ち、自己管理能力が高い人

- 学校の授業と市販の参考書で、十分に学習内容を理解できる人

- 自分のペースで学習を進めたい人

- 経済的な負担を抑えたい人

最終的には、無料体験授業などに参加してみて、自分に合うかどうかを判断するのが最も良い方法です。塾に通う場合でも、あくまで学習の主体は自分自身であるという意識を忘れず、授業の復習や自学自習の時間をしっかり確保することが成功の鍵となります。

参考書はどのように選べばいい?

書店には無数の参考書が並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまうのは当然です。評判の良い参考書が、必ずしも自分に合うとは限りません。参考書選びで失敗しないための最も重要なポイントは、「自分の現在の学力レベルに合っているか」です。

【参考書選びの3ステップ】

1. 自分のレベルを客観的に把握する

模試の成績や偏差値、学校のテストの結果などから、自分の学力がどのレベルにあるのかを把握します。「基礎が固まっていない」「標準レベルは解けるが応用が苦手」など、具体的な課題を明確にしましょう。

2. 実際に書店で手に取って中身を確認する

ネットの口コミやランキングも参考になりますが、最終的には必ず自分の目で確かめることが大切です。以下の点をチェックしましょう。

- 解説のわかりやすさ: 自分が読んで「なるほど」とスムーズに理解できるか。解説が詳しすぎても、簡潔すぎても合いません。自分にとって丁度良い塩梅のものを選びましょう。

- レイアウトやデザイン: 文字の大きさ、色使い、図やイラストの見やすさなど、長時間使っても苦にならないデザインかを確認します。学習意欲に関わる重要な要素です。

- 問題のレベル: 2〜3問、実際にパラパラと見てみて、半分くらいは解けそうだが、残りの半分は少し考えないとわからない、というくらいの難易度が最適です。「簡単すぎる」ものは時間の無駄になり、「難しすぎる」ものは挫折の原因になります。

3. 目的別に選ぶ

参考書には、それぞれ役割があります。

- 教科書理解・講義系参考書: 授業内容をより深く、わかりやすく解説してくれるもの。初学や苦手分野の克服に適しています。

- 問題集・演習系参考書: 知識をアウトプットし、定着させるためのもの。基礎・標準・応用などレベル別に分かれています。

- 過去問題集: 志望校の出題傾向を把握し、実践的な演習を行うためのもの。

一度決めた参考書は、安易に他のものに浮気せず、最低でも3周は繰り返して完璧にマスターすることを目指しましょう。「たくさんの参考書を中途半半端にやる」よりも、「1冊を完璧にする」方が、はるかに高い学習効果が得られます。

模試の効果的な活用方法は?

模擬試験は、単に自分の成績や志望校の合格判定を知るためだけのものではありません。正しく活用すれば、学力を飛躍的に向上させるための最高のツールになります。模試の効果を最大化するためのポイントは、「受ける前」「受けている最中」「受けた後」の3つのフェーズにあります。

1. 受ける前:目標設定と準備

- 目標設定: 今回の模試での具体的な目標(例:数学で7割取る、英語の偏差値を5上げるなど)を設定します。目標を持つことで、本番さながらの緊張感で臨めます。

- 範囲の確認: 出題範囲を確認し、特に苦手な分野を重点的に復習しておきましょう。

2. 受けている最中:本番のシミュレーション

- 時間配分: 本番の入試を想定し、時間配分を意識して解き進めます。解けない問題に時間をかけすぎず、解ける問題から確実に得点する戦略を練習しましょう。

- 自己分析: 解いている最中に、「自信を持って解答できた問題」「迷った問題」「全くわからなかった問題」に印(〇△×など)をつけておくと、後の復習が効率的になります。

3. 受けた後:徹底的な復習と分析(最も重要!)

模試は、結果が返ってきてからの「復習」こそが本番です。成績や判定に一喜一憂するだけで終わらせては意味がありません。

- 自己採点と解き直し: 解答・解説が配られたら、すぐに自己採点をし、間違えた問題を解き直します。特に、解けるはずだったのにケアレスミスで落とした問題は、なぜミスしたのかを徹底的に分析します。

- 「模試ノート」の作成: 間違えた問題や、理解が曖昧だった問題だけをまとめたノートを作成します。左ページに問題のコピーを貼り、右ページに正しい解法、間違えた原因、関連知識などを書き込みます。このノートが、あなただけの「最強の弱点克服ノート」になります。

- 成績表の分析: 判定だけでなく、科目別・分野別の成績を詳細に分析します。全国の受験生と比べて、どの分野が弱いのかを客観的に把握し、今後の学習計画に反映させましょう。

模試は、「自分の弱点を発見し、克服するための健康診断」と捉え、定期的に受けて学習計画を見直すペースメーカーとして活用することが、志望校合格への確実な一歩となります。