全国の中学生が学年の壁を越えて競い合う「全国統一中学生テスト」。名前は聞いたことがあるものの、「うちの子にはまだ早いのでは?」「どんな対策をすればいいの?」といった疑問や不安を抱えている保護者の方も多いのではないでしょうか。

このテストは、単に学力を測るだけでなく、全国レベルでの自分の立ち位置を正確に把握し、将来の目標設定や学習計画の最適化に役立てることを目的とした、非常に価値の高い模試です。しかも、これだけの規模と内容でありながら、無料で受験できるという大きな特徴があります。

この記事では、全国統一中学生テストの概要から、多くの受験生や保護者が気になる難易度、偏差値の目安、そして具体的な対策法まで、網羅的に詳しく解説します。テストのメリット・デメリットを正しく理解し、万全の準備で臨むことで、この貴重な機会を最大限に活用しましょう。

本記事を読めば、全国統一中学生テストに関するあらゆる疑問が解消され、お子様が自信を持ってテストに挑戦し、その結果を未来への確かな一歩に繋げるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

全国統一中学生テストとは

まずはじめに、「全国統一中学生テスト」がどのようなテストなのか、その目的や特徴について詳しく見ていきましょう。このテストの本質を理解することが、効果的な対策への第一歩となります。

主催は「東進」で全国規模の実力を測るテスト

全国統一中学生テストは、大学受験予備校として名高い「東進」を運営する株式会社ナガセが主催しています。東進は、「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」という教育目標を掲げており、その一環として、小・中・高校生を対象とした全国統一テストを社会貢献活動として実施しています。

(参照:東進ドットコム 全国統一中学生テスト公式サイト)

このテストの最大の特徴は、その圧倒的な規模にあります。全国47都道府県に設けられた東進ハイスクールや東進衛星予備校、提携塾などの会場で、数万人にものぼる中学生が一斉に受験します。これにより、学校の定期テストや地域限定の模試では決して得られない、「全国」という広い物差しの上で自分の学力がどの位置にあるのかを客観的に知ることができます。

対象は中学1年生から3年生までの全学年です。普段は交わることのない他の中学生、特に学力の高いライバルたちと競い合う経験は、学習に対するモチベーションを大きく向上させるきっかけとなります。学校の成績が良い生徒であっても、全国のレベルを知ることで「井の中の蛙」であったことに気づかされるケースは少なくありません。逆に、地方に住んでいて周囲にライバルが少ないと感じている生徒にとっては、自分の実力が全国で通用するのかを試す絶好の機会となるでしょう。

このように、全国統一中学生テストは、単なる学力測定にとどまらず、中学生が早い段階から全国レベルを意識し、より高い目標を持って学習に取り組むための重要な指標となるテストなのです。

テストの目的

全国統一中学生テストは、受験料を無料とし、多くの生徒に門戸を開いています。その背景には、主催者である東進の明確な教育理念と目的が存在します。公式サイトでは、このテストの目的を「学力を測るだけではなく、学力を伸ばすための模試」そして「日本の将来を担う、全国の中学生が、学年に関係なくお互いに切磋琢磨し、日本全体を盛り上げていくきっかけとなることを目指す」と謳っています。

(参照:東進ドットコム 全国統一中学生テスト公式サイト)

この目的を、受験生、保護者、そして主催者の視点からもう少し掘り下げてみましょう。

【受験生にとっての目的】

- 客観的な実力把握: 全国規模での順位や偏差値を知ることで、自分の現在の学力を正確に把握します。

- 弱点の発見: 詳細な成績分析により、教科別・単元別の苦手分野を明確にし、今後の学習課題を明らかにします。

- 学習モチベーションの向上: 全国のライバルの存在を意識することで、学習意欲が高まります。また、成績優秀者は決勝大会に進出できるため、具体的な目標にもなります。

- 早期の目標設定: 高校受験、さらには大学受験といった将来の進路を、早い段階から具体的に考えるきっかけとなります。

【保護者にとっての目的】

- 子どもの学力の客観的評価: 学校の成績だけでは分からない、全国レベルでの子どもの立ち位置を把握できます。

- 進路選択の参考資料: テスト結果は、子どもの得意・不得意を考慮した上で、志望校選びや将来の進路相談を行う際の貴重なデータとなります。

- 学習環境の見直し: テスト結果を受けて、家庭での学習習慣や塾・家庭教師の利用など、学習環境を見直すきっかけになります。

【主催者(東進)にとっての目的】

- 社会貢献と教育理念の実現: 日本の学力向上に貢献し、世界で活躍できる人財を育成するという理念を実現するための一環です。

- 優秀な人財の発掘: 全国の優秀な生徒を早期に発見し、育成する機会となります。

- 教育サービスの周知: 東進の教育システムや指導力を広く知ってもらう機会でもあります。無料で質の高い模試と解説授業を提供することで、その価値を体感してもらう狙いがあります。

これらの目的から分かるように、全国統一中学生テストは、単に成績をつけて終わりにするのではなく、その結果を分析し、解説授業を通じて理解を深め、次の学習へと繋げる「学力向上サイクル」を体験してもらうことに重きを置いています。このテストを最大限に活用するためには、この目的を理解した上で受験し、結果を真摯に受け止め、次への行動を起こすことが不可欠です。

全国統一中学生テストの概要

次に、テストの具体的な実施要項について解説します。日程や受験部門、受験料など、申し込み前に知っておくべき基本情報をまとめました。これらの情報は変更される可能性があるため、受験を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

(参照:東進ドットコム 全国統一中学生テスト公式サイト)

試験日程と会場

全国統一中学生テストは、例年6月と11月の年2回、日曜日に実施されます。具体的な日程は毎年変動しますが、おおよそ以下の時期が目安となります。

- 春のテスト: 6月上旬の日曜日

- 秋のテスト: 11月上旬の日曜日

申し込み期間は、テスト実施日の約1ヶ月前から始まり、テストの数日前に締め切られるのが一般的です。人気の会場は早期に定員に達することもあるため、受験を決めたら早めに申し込むことをおすすめします。

試験会場は、全国に展開する東進ハイスクール、東進衛星予備校、早稲田塾、そして提携している学習塾などが中心となります。申し込み時に、自宅から通いやすい会場を選択できます。また、近年では、会場での受験が難しい生徒のために「自宅オンライン受験」の選択肢も用意されています。自宅のパソコンやタブレットを使って、会場受験と同一日時にテストを受けられるシステムです。ただし、成績優秀者の決勝大会への招待は会場受験者が対象となるなど、一部条件が異なる場合があるため、申し込み時に要項をよく確認することが重要です。

受験部門

全国統一中学生テストには、学年や目的に応じて3つの受験部門が設けられています。それぞれの特徴を理解し、お子様に最適な部門を選択しましょう。

| 受験部門 | 対象学年 | 主な目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 全学年統一部門 | 中1〜中3 | 学年の壁を越えた全国トップレベルでの実力測定 | 中学全範囲に加え、高校レベル(数Ⅰ・A)の内容も含む。最も難易度が高い。 |

| 中2生部門 | 中2 | 中2までの学習内容の定着度確認と応用力測定 | 中学2年生の学習範囲を中心に出題。高校受験に向けた基礎学力の確認に最適。 |

| 中1生部門 | 中1 | 中学入学後の学習状況の確認と全国模試の体験 | 中学1年生の学習範囲を中心に出題。初めての全国模試として実力試しに最適。 |

全学年統一部門

この部門は、学年に関係なく、すべての中学生が同じ問題に挑戦するのが最大の特徴です。出題範囲は中学で学習する内容すべてに加え、一部高校の学習範囲(主に数学Ⅰ・A)も含まれます。そのため、難易度は非常に高く、全国のトップレベルを目指す、意欲の高い生徒が集まります。

難関国私立高校の受験を考えている生徒や、学年にとらわれず自分の限界に挑戦したい生徒にとって、これ以上ない腕試しの場となるでしょう。中学1・2年生が挑戦する場合、未習熟範囲が多く点数が取りにくいことは覚悟の上で、現時点でどのくらいの問題まで太刀打ちできるのか、トップレベルの生徒が解く問題を体感するという目的で受験する価値は十分にあります。

中2生部門

中学2年生を対象とした部門です。出題範囲は、主に中学2年生の既習範囲が中心となります。中学生活の折り返し地点で、これまでの学習内容がどれだけ定着しているかを確認し、高校受験に向けた課題を洗い出すのに最適な部門です。

「全学年統一部門」は難しすぎると感じる生徒や、まずは同学年のライバルの中での自分の位置づけを知りたい生徒におすすめです。学校の定期テストとは異なり、思考力や応用力を問う問題が多く出題されるため、真の学力を測ることができます。

中1生部門

中学1年生を対象とした部門です。小学校の学習内容の復習から、中学1年生で学んだ内容までが主な出題範囲となります。中学校の学習スタイルや定期テストに慣れてきたこの時期に、初めて全国規模の模試を体験するのにぴったりの部門です。

全国のライバルと競うという経験を通じて、学習への意識を高めることができます。また、詳細な成績表をもとに、早い段階で自分の得意・不得意を把握し、効率的な学習習慣を身につけるきっかけにもなります。

受験料は無料

全国統一中学生テストの最も大きな魅力の一つが、受験料が無料であることです。

通常、これだけの規模と内容の模試を受験する場合、数千円程度の費用がかかるのが一般的です。しかし、東進はこれを社会貢献活動の一環と位置づけており、受験料だけでなく、後日実施される「解説授業」や「成績表返却時の個別面談」なども含めて、すべて無料で提供しています。

この「無料」という手軽さから、塾に通っていない生徒や、まだ本格的な受験勉強を始めていない生徒でも、気軽に挑戦できるのが大きなメリットです。経済的な負担なく、全国レベルの高品質な模試を体験できるこの機会を、ぜひ活用しない手はありません。

試験結果の返却時期

テストの結果は、受験後のフォローアップ体制が充実している点も特徴です。結果の返却は、段階的に行われます。

- Webでの成績速報: 試験実施から最短5日後(中5日)には、東進のウェブサイト上で成績の一部(主要教科の得点や全体の中での大まかな位置づけなど)を速報として確認できます。いち早く結果を知りたい受験生にとっては嬉しいシステムです。

- 個人成績表の返却: 試験実施から約2週間後(中13日)から、受験した校舎で詳細な個人成績表を受け取ることができます。この成績表は非常に詳細で、単なる点数や偏差値だけでなく、以下のような情報が満載です。

- 総合順位(全国・都道府県別)

- 偏差値

- 教科別・設問別の成績(得点、正答率、全国平均との比較)

- 単元・ジャンル別の達成度分析

- 志望校判定(事前に登録した場合)

この成績表の返却に合わせて、多くの校舎では保護者同伴の個別面談が実施されます。面談では、テスト結果を基に、専門のカウンセラーが現在の学力状況を分析し、今後の学習アドバイスや進路相談に応じてくれます。この面談ももちろん無料であり、プロの視点から具体的なアドバイスをもらえる貴重な機会です。

全国統一中学生テストの難易度と偏差値

テストを受ける上で最も気になるのが、その難易度と結果として返ってくる偏差値の目安でしょう。ここでは、全国統一中学生テストのレベル感について詳しく解説します。

難易度は標準〜やや高め

全国統一中学生テストの難易度は、一言で表すと「教科書の基礎レベルから、思考力・応用力を要する発展レベルまで幅広く出題される」テストです。学校の定期テストのように、特定の範囲から決まったパターンの問題が出るのではなく、既習範囲全体から総合的な学力が問われます。

- 基礎問題: 各大問の序盤には、教科書レベルの知識や計算で解ける、比較的平易な問題が配置されています。ここで確実に得点することが、全体の点数を安定させる鍵となります。

- 標準問題: 教科書の内容を理解した上で、少しひねった問い方に対応できるかが試されます。複数の単元の知識を組み合わせる必要がある問題も含まれます。

- 応用・発展問題: 後半に進むにつれて、初見の問題や、深い思考力、発想力を必要とする難問が登場します。特に「全学年統一部門」では、中学範囲を超えた高校レベルの内容も含まれるため、難易度は格段に上がります。これらの問題を解くには、単なる暗記ではなく、物事の本質を理解し、論理的に考える力が求められます。

結論として、学年別部門(中1・中2)は「標準〜やや高め」、全学年統一部門は「高め〜非常に高い」と考えるのが妥当です。学校のテストで高得点を取れている生徒でも、このテストでは苦戦することが少なくありません。しかし、それは決して悲観することではなく、自分の学力にはまだ伸びしろがあることを示すポジティブなサインと捉えるべきです。

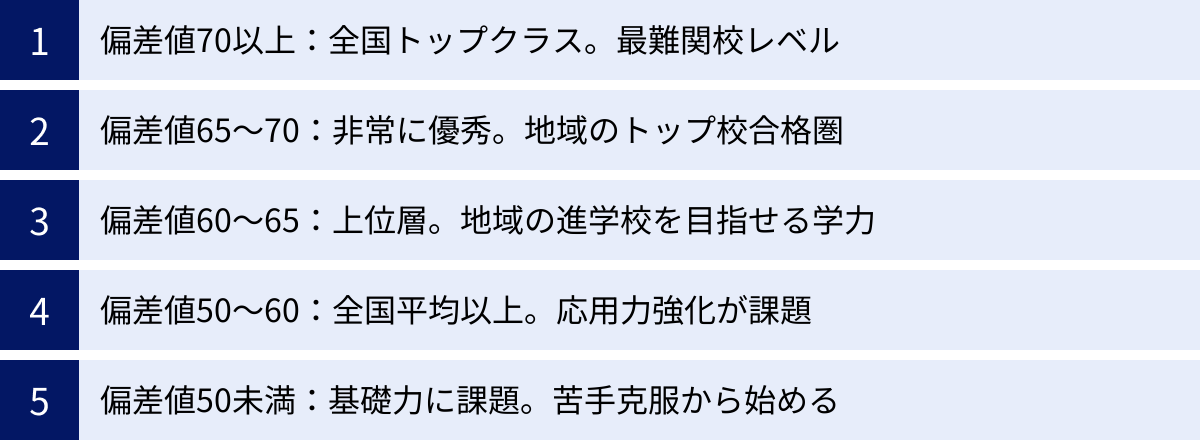

偏差値の目安

偏差値は、受験者全体の平均点を50として、自分が平均からどれくらいの位置にいるかを示す数値です。全国統一中学生テストの偏差値を解釈する際には、一つ大きな注意点があります。それは、受験者層のレベルが非常に高いということです。

このテストは無料で、誰でも受けられる一方で、受験するのは学習意欲の高い生徒や、難関校を目指す生徒が中心となる傾向があります。そのため、一般的な模試や、学校内での偏差値よりも低く出る可能性が高いことを、あらかじめ理解しておく必要があります。普段の模試で偏差値60を取れている生徒が、このテストでは55前後になる、といったことも十分にあり得ます。

その上で、大まかな偏差値の目安は以下のようになります。

- 偏差値 70以上: 全国でもトップクラス。最難関の国私立高校や、公立トップ校の中でも上位合格を狙えるレベルです。決勝大会への出場も現実的な目標となります。

- 偏差値 65〜70: 非常に優秀な成績です。地域のトップ校や難関私立高校の合格圏内にいると言えるでしょう。自信を持って学習を進めましょう。

- 偏差値 60〜65: 上位層に位置しており、地域の進学校を十分に目指せる学力があります。苦手分野を克服すれば、さらに上を目指せます。

- 偏差値 50〜60: 全国平均以上の学力があります。基礎は固まっているので、応用問題への対応力を強化することが今後の課題です。

- 偏差値 50未満: 全国平均と比較すると、基礎力に課題がある可能性があります。しかし、落ち込む必要は全くありません。詳細な成績表で苦手な単元を特定し、そこから集中的に復習することで、成績は大きく向上します。このテストは、こうした課題を発見するために受けるものです。

重要なのは、一度出た偏差値の数値に一喜一憂しすぎないことです。偏差値はあくまで現時点での相対的な位置を示すものであり、今後の努力次第でいくらでも変えられます。大切なのは、結果を分析し、次への学習に活かすことです。

試験科目と出題範囲

ここでは、全国統一中学生テストの試験科目、時間、配点、そして各部門の具体的な出題範囲について解説します。対策を始める前に、まずは敵を知ることから始めましょう。

(参照:東進ドットコム 全国統一中学生テスト公式サイト)

試験科目・時間・配点

試験科目は、主要3教科である英語・数学・国語です。理科・社会は含まれません。試験時間と配点は、全部門で共通しています。

| 教科 | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 英語 | 60分 | 100点 |

| 数学 | 60分 | 100点 |

| 国語 | 60分 | 100点 |

| 合計 | 180分 | 300点 |

※上記は一般的な形式です。リスニングの有無や時間配分の詳細など、最新の実施要項を必ず公式サイトで確認してください。

各教科60分という時間は、学校の定期テスト(通常50分)よりも少し長いですが、問題の難易度と量を考えると、決して余裕があるわけではありません。後述する対策法でも触れますが、時間配分の戦略が非常に重要になります。

出題範囲

出題範囲は、受験する部門によって大きく異なります。

全学年統一部門の出題範囲

「学年の壁を越えた真の学力日本一決定戦」と銘打たれている通り、出題範囲は非常に広範です。

- 英語: 中学全範囲。高校レベルの単語や文法知識が問われることもあります。

- 数学: 中学全範囲に加えて、高校1年生で学習する「数学Ⅰ」「数学A」の内容が含まれます。 これがこの部門の最大の特徴であり、難易度を押し上げている要因です。具体的には、数と式、集合と論理、2次関数、図形と計量(三角比)、場合の数と確率などが範囲となります。

- 国語: 中学全範囲。論理的な思考力を問う長文読解問題が中心となります。古文・漢文の基礎知識も必要です。

中1・中2の生徒がこの部門を受ける場合、数学の未習範囲については、問題文中の定義や誘導に従って解き進める形式になっていることもありますが、基本的には高校範囲の学習経験がある生徒が有利となります。

中2生部門の出題範囲

中学2年生の既習範囲が中心ですが、思考力を試す問題が多く含まれます。

- 英語: 中学2年生の秋(11月実施の場合)までに学習する文法事項(例:不定詞、動名詞、比較級・最上級、接続詞など)と、関連する単語・熟語。

- 数学: 中学2年生の秋までに学習する内容(例:連立方程式、一次関数、図形の性質と証明など)が中心。図形問題や関数の応用問題が頻出です。

- 国語: 論説文、小説文の読解、古文など、中学2年生までに学習する内容。語彙力や漢字の知識も問われます。

中1生部門の出題範囲

中学1年生の既習範囲と、小学校の復習内容が中心となります。

- 英語: 中学1年生の秋までに学習する文法事項(例:be動詞・一般動詞、三人称単数現在形、疑問詞、命令文など)と、基本的な単語。

- 数学: 中学1年生の秋までに学習する内容(例:正負の数、文字と式、一次方程式、比例と反比例など)が中心。小学校で学んだ割合や速さなどの考え方を応用する問題も出題されます。

- 国語: 論説文、小説文の読解、詩や短歌の鑑賞など。漢字や文法の基礎知識が重要です。

いずれの部門においても、単なる知識の暗記だけでは太刀打ちできません。 知識をいかに活用して問題を解決するかという、「思考力」「判断力」「表現力」が総合的に問われることを念頭に置いて対策を進める必要があります。

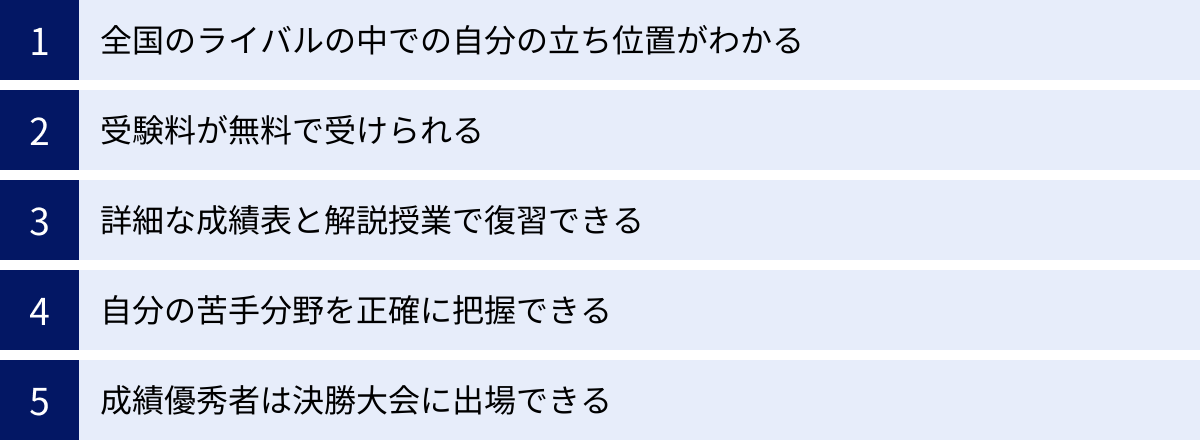

全国統一中学生テストを受ける5つのメリット

受験料が無料で、これだけ大規模なテストを受けることには、計り知れないメリットがあります。ここでは、特に重要な5つのメリットを詳しく解説します。これらのメリットを意識することで、テストへのモチベーションも一層高まるはずです。

① 全国のライバルの中での自分の立ち位置がわかる

これが全国統一中学生テストを受ける最大のメリットと言っても過言ではありません。

学校の定期テストでは、評価の尺度はあくまで「その学校内」に限定されます。また、通っている塾の模試であっても、その対象は同じ塾に通う生徒や、特定の地域内の生徒に限られることがほとんどです。

しかし、このテストでは、北は北海道から南は沖縄まで、全国47都道府県の数万人が同じ問題に挑戦します。その中で算出される偏差値や順位は、極めて客観性が高く、信頼できるデータです。

- 「井の中の蛙」からの脱却: 地方のトップ校で常に成績上位の生徒でも、全国レベルで見ればさらに上がいることを知るでしょう。この経験は、慢心を戒め、さらなる高みを目指すための強烈な起爆剤となります。

- 自分の強みと弱みの客観視: 全国平均と比較することで、自分がどの教科のどの単元でリードしているのか、あるいは遅れをとっているのかが一目瞭然になります。「数学は得意だと思っていたけれど、全国的に見れば図形分野が弱いな」といった具体的な発見が、学習計画の質を劇的に向上させます。

- モチベーションの源泉: 漠然と「勉強しなきゃ」と感じるのではなく、「全国で〇〇位以内に入る」「偏差値60を超える」といった具体的な目標を持つことができます。目標が明確になることで、日々の学習に張り合いが生まれます。

特に、将来的に難関大学を目指すのであれば、中学時代から全国レベルを意識しておくことは非常に重要です。全国統一中学生テストは、そのための最初のステップとして最適な機会を提供してくれます。

② 受験料が無料で受けられる

学力向上のためには、模試を定期的に受験し、客観的な評価を得ながら学習を進めることが効果的です。しかし、一般的な大手予備校や塾が実施する模試は、1回あたり3,000円〜6,000円程度の受験料がかかります。年間で複数回受験すると、家計にとっては決して小さくない負担となります。

その点、全国統一中学生テストは受験料が一切かかりません。 これは、主催者である東進が、日本の未来を担う人財育成のための社会貢献活動として位置づけているからです。

この「無料」という点は、以下のような大きなメリットを生み出します。

- 気軽に挑戦できる: 「まだ実力に自信がないから…」「塾に通っていないから…」といった理由で模試の受験をためらっている生徒でも、金銭的な負担がないため、気軽に力試しをすることができます。

- 家計への負担がない: 受験料を気にすることなく、春と秋の年2回、継続して受験することができます。継続的に受験することで、学力の伸びを時系列で正確に把握することが可能です。

- コストパフォーマンスが非常に高い: 無料でありながら、提供されるコンテンツの質は非常に高いです。詳細な個人成績表、一流講師による解説授業、希望者への個別面談など、有料の模試と比較しても遜色のない、むしろそれ以上の手厚いサポートが受けられます。

この類まれなる機会を、「無料だからとりあえず受けてみる」という軽い気持ちで終わらせず、「これだけの価値があるものを無料で受けられるのだから、全力で準備して臨もう」という姿勢で活用することが大切です。

③ 詳細な成績表と解説授業で復習できる

全国統一中学生テストの真価は、テストを受けて終わりではない点にあります。むしろ、テストを受けた後の復習プロセスにこそ、学力を飛躍させる最大のチャンスが眠っています。

【宝の地図となる「個人成績表」】

試験後約2週間で返却される個人成績表は、単なる点数と順位が書かれた紙ではありません。それは、あなたの学力の現状を隅々まで照らし出し、次に進むべき道を示す「宝の地図」です。

- 単元・ジャンル別の詳細な分析: 「数学」という大きな括りだけでなく、「計算」「関数」「図形」といった単元ごと、さらには「平面図形」「空間図形」といったより細かいジャンルごとに、あなたの得点率と全国平均が示されます。これにより、「なんとなく図形が苦手」が「空間図形、特に回転体の体積を求める問題が苦手」というレベルまで具体的に特定できます。

- 設問ごとの正誤と全国正答率: どの問題を正解し、どの問題を間違えたのかはもちろん、その問題の全国正答率も記載されています。全国正答率が高い(みんなが解けている)問題を間違えていた場合、それは基礎的な知識の抜けを意味しており、最優先で復習すべき課題です。逆に、正答率が低い難問を正解できていれば、それはあなたの大きな強みとなります。

【一流講師による「解説授業」】

成績表と並行して、東進の実力講師陣による分かりやすい解説授業が無料で提供されます。これもこのテストの大きな魅力です。

- 「なぜ」がわかる授業: ただ正解を教えるだけでなく、なぜその答えになるのか、どのような考え方をすれば解けるのか、その思考プロセスを丁寧に解説してくれます。間違えた問題はもちろん、正解した問題の解説も見ることで、より効率的な解法や別解を学ぶことができます。

- いつでもどこでも視聴可能: 解説授業は映像コンテンツとして提供されるため、自宅のPCやスマートフォン、タブレットで、自分の都合の良い時間に何度でも繰り返し視聴できます。理解できるまでじっくりと見直せるのは、大きなメリットです。

この「成績表での自己分析」と「解説授業での理解深化」のサイクルを回すことで、テストは受けっぱなしの「点」ではなく、学力向上へと繋がる「線」になるのです。

④ 自分の苦手分野を正確に把握できる

メリット③とも関連しますが、「苦手分野の正確な把握」は、効率的な学習を進める上で極めて重要です。多くの生徒は、「数学が苦手」「英語の長文が読めない」といった漠然とした苦手意識を持っています。しかし、その原因はもっと具体的な部分にあるはずです。

全国統一中学生テストの成績表は、この漠然とした苦手意識を、ピンポイントの課題へと転換させてくれます。

【具体例】

例えば、「数学が苦手」なA君がいたとします。テストの結果、成績表には以下のような分析が示されました。

- 計算問題(正負の数、文字式): 得点率 95% (全国平均 90%)

- 一次方程式の応用(文章題): 得点率 40% (全国平均 70%)

- 比例・反比例のグラフ: 得点率 80% (全国平均 75%)

- 平面図形の証明問題: 得点率 20% (全国平均 45%)

この結果から、A君は「数学が苦手」なのではなく、「計算などの基礎はできているが、文章を数式に変換する力(方程式の応用)と、図形の証明における論理的思考力が特に弱い」ということが明確になります。

このように課題が具体的になれば、対策も明確になります。A君は今後、方程式の文章題と図形の証明問題を集中的に練習すれば、効率的に数学の成績を上げることができるでしょう。

テストは、健康診断のようなものです。どこが健康で、どこに問題があるのかを正確に知ることで、初めて的確な治療(学習)方針を立てることができます。全国統一中学生テストは、学力における最も精密な健康診断の一つと言えるでしょう。

⑤ 成績優秀者は決勝大会に出場できる

日々の学習に対する高いモチベーションを維持するためには、具体的な目標が不可欠です。全国統一中学生テストでは、成績上位者に対して「決勝大会」という特別な舞台が用意されています。

- 対象者: 各部門の成績上位者(具体的な招待基準は毎回発表されます)。

- 内容: 全国のトップレベルの生徒たちが一堂に会し、さらにハイレベルな問題に挑戦します。学力を競うだけでなく、同じ志を持つ仲間と交流し、互いに刺激を受け合う貴重な機会となります。

- 特典: 決勝大会では、成績に応じてiPadなどの豪華賞品や、海外の名門大学を見学する研修プログラムへの招待などが授与されることもあります。

もちろん、決勝大会に進出できるのはごく一握りの生徒です。しかし、「決勝大会出場」という目標を掲げること自体に大きな意味があります。

甲子園を目指す高校球児が日々の厳しい練習に耐えられるように、「決勝大会」という明確で高い目標は、学習の質と量を向上させる強力なエンジンとなります。たとえ今回届かなかったとしても、「次はもっと上の順位を目指そう」「いつかは決勝大会に」という思いが、継続的な努力を支えてくれるでしょう。

このように、全国統一中学生テストは、学力測定から弱点発見、モチベーション向上、そして具体的な目標設定まで、中学生の学力を総合的に引き上げるための仕組みが随所に散りばめられた、非常に価値のあるテストなのです。

知っておきたいデメリット

多くのメリットがある一方で、全国統一中学生テストには注意すべき点、いわばデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことで、結果に過度に一喜一憂することなく、テストを有効活用できます。

出題範囲が広く対策しにくい

全国統一中学生テストの大きな特徴は、その出題範囲の広さです。特に全学年統一部門では、中学全範囲に加えて高校数学(数Ⅰ・A)まで含まれるため、中学1・2年生にとっては未習範囲が多く含まれることになります。学年別の部門であっても、学校の定期テストのように「次のテスト範囲はここからここまで」と明確に区切られているわけではなく、これまでに学習したすべての内容が対象となります。

この「範囲の広さ」は、以下のようなデメリットや課題を生む可能性があります。

- 対策が総花的になりがち: どこから手をつけていいか分からず、結局まんべんなく復習するだけで、的を絞った対策ができないまま本番を迎えてしまうことがあります。

- 未習範囲への不安: 特に全学年統一部門を受ける中1・2年生は、「習っていない問題ばかりだったらどうしよう」という不安を感じやすいです。その結果、解けるはずの問題に集中できなかったり、テストへのモチベーションが下がってしまったりすることがあります。

- 点数が伸び悩みやすい: 対策がしにくい分、思ったように点数が取れず、自信を喪失してしまうきっかけになる危険性もあります。

【デメリットへの対処法】

このデメリットを乗り越えるためには、テストに対する「心構え」を変えることが重要です。

全国統一中学生テストは、「満点を取るためのテスト」ではなく、「現時点での自分の実力と全国レベルとの距離、そして今後の課題を正確に把握するためのテスト」であると認識しましょう。

- 目標設定を現実的に: 「全学年統一部門で8割取る!」といった非現実的な目標ではなく、「習った範囲の問題は確実に解ききる」「数学の最初の大問は満点を狙う」など、具体的で達成可能な目標を設定します。

- 未習範囲は「挑戦」と捉える: 習っていない問題は解けなくて当たり前です。むしろ、「高校生が解くような問題に触れられる良い機会だ」と前向きに捉え、問題文の誘導などをヒントにどこまで考えられるか、思考力を試すトレーニングの場と割り切りましょう。

- 復習を前提に受験する: 大切なのは本番の点数よりも、テスト後にどれだけ復習して知識を吸収できるかです。「分からなかった問題は、解説授業で理解すればいい」と考えれば、本番で解けない問題があっても焦らずに済みます。

このように、完璧な対策が難しいからこそ、テストの目的を「実力測定と課題発見」に据えることが、このデメリットを乗り越える鍵となります。

結果をどう活かせば良いか分かりにくい

全国統一中学生テストのもう一つのデメリットは、返却される情報が詳細すぎるがゆえに、それをどう解釈し、次のアクションに繋げればよいか分からなくなってしまうケースがあることです。

偏差値、全国順位、都道府県別順位、単元別得点率、設問別正答率…。成績表には、子どもの学力を多角的に分析するための豊富なデータが並んでいます。しかし、これらの数字の羅列を前にして、多くの生徒や保護者は「で、結局うちは何から手をつければいいの?」と途方に暮れてしまうことがあります。

- 情報の洪水に溺れる: データが多すぎて、どこに注目すれば良いのか分からなくなる。

- ネガティブな情報に目が行きがち: 偏差値や順位といった分かりやすい数字だけを見て、「うちはダメだ」と短絡的に結論づけてしまう。

- 具体的な行動計画に落とし込めない: 「図形が弱い」ことは分かっても、では「どの問題集を、いつまでに、どれくらいやれば良いのか」という具体的な学習計画まで自分で立てるのは難しい。

【デメリットへの対処法】

このデメリットは、テスト後に提供される無料のサポートを最大限に活用することで克服できます。

- 成績返却時の個別面談に必ず参加する: 受験した校舎で実施される個別面談は、このデメリットを解消するための絶好の機会です。経験豊富なカウンセラーが、詳細な成績表を基に、お子様の強みと弱みをプロの視点で分析してくれます。そして、「まずはこの単元の復習から始めましょう」「この問題集がおすすめですよ」といった、明日から実行できる具体的なアドバイスをもらえます。保護者だけ、あるいは生徒だけで悩むのではなく、専門家の力を借りることが非常に重要です。

- 解説授業を親子で視聴する: 解説授業は、単に答え合わせをするためのものではありません。講師が「この問題は多くの受験生が間違えましたが、ポイントはここです」と解説する部分は、まさに全国レベルでの弱点と言えます。親子で一緒に視聴し、「あなたもここで間違えていたね」「この解き方は分かりやすいね」と対話することで、成績表の数字だけでは見えてこなかった課題や、今後の学習のヒントが見つかります。

- 優先順位をつけて取り組む: すべての弱点を一度に克服しようとすると、パンクしてしまいます。面談や解説授業の内容を踏まえ、「全国正答率が高いのに間違えた問題(基礎の抜け)」を最優先に、次いで「もう少しで解けそうだった問題」というように、取り組むべき課題に優先順位をつけましょう。

要するに、テスト結果という「診断書」を、専門医(カウンセラー)に解説してもらい、最適な「処方箋(学習計画)」を出してもらうという意識が大切です。主催者が用意してくれている手厚いサポート体制をフル活用することで、このデメリットは大きなメリットへと変わります。

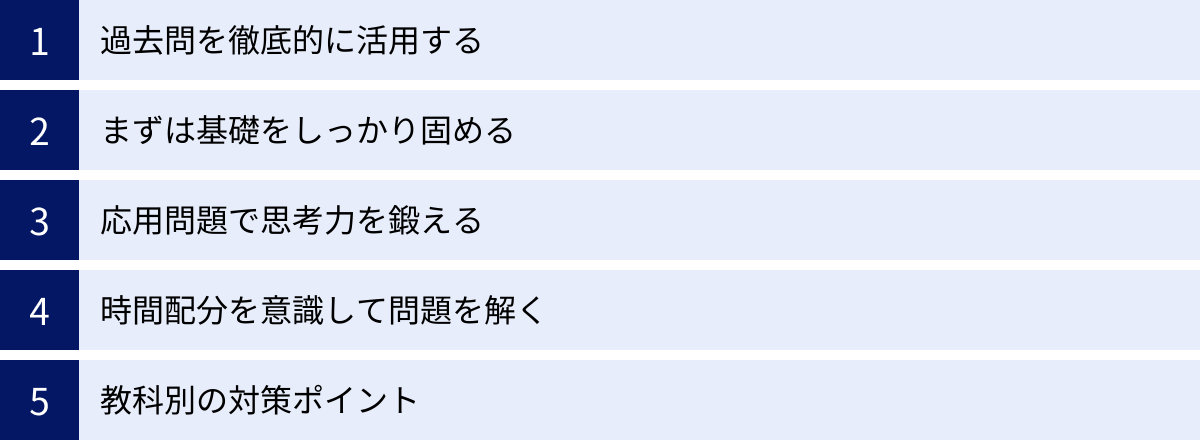

全国統一中学生テストの対策・勉強法

全国統一中学生テストで良い結果を出し、その経験を最大限に活かすためには、やはり事前の対策が重要です。ここでは、効果的な学習方法を具体的に解説します。

過去問を徹底的に活用する

最も効果的かつ効率的な対策は、過去問演習です。 過去問に取り組むことで、以下の3つの大きなメリットが得られます。

- 出題形式に慣れる: 全国統一中学生テストには、特有の問題形式や傾向があります。どのような構成で、どのような問い方がされるのかを事前に知っておくだけで、本番での心理的な余裕が全く異なります。

- 難易度を体感する: 学校の定期テストとは異なる、応用力・思考力を問う問題のレベル感を肌で感じることができます。「どのくらいの難しさなのか」を知ることで、対策の方向性が定まります。

- 時間配分を練習する: 60分という限られた時間で、多くの問題を解ききるためには、時間配分の戦略が不可欠です。過去問を本番と同じ時間で解く練習を繰り返すことで、「どの問題に時間をかけるべきか」「どの問題は後回しにすべきか」といった判断力を養うことができます。

過去問は、東進の公式サイトから無料でダウンロードできます。まずは一度、時間を計って解いてみましょう。そして、答え合わせをして終わりではなく、なぜ間違えたのか、どうすれば解けたのかを徹底的に分析することが重要です。特に、後述する無料の解説授業とセットで活用することで、学習効果は飛躍的に高まります。

まずは基礎をしっかり固める

応用問題や難問に目が行きがちですが、どのような難しい問題も、結局は基本的な知識や公式の組み合わせでできています。土台となる基礎がグラグラでは、その上に高度な建物を建てることはできません。

- 教科書レベルの徹底反復: 各教科、まずは教科書の内容を完璧に理解することから始めましょう。例題や章末問題をスラスラ解けるレベルになるまで、何度も繰り返します。

- 基礎問題集を1冊完璧に: 市販の基礎的な問題集を1冊用意し、それを完璧に仕上げるのも効果的です。何冊も手を出すのではなく、「この1冊はどこから出されても解ける」という状態を作り上げることが自信に繋がります。

- 計算力と語彙力: 数学における計算力、英語における単語・熟語力、国語における漢字・語彙力は、すべての問題の土台となる体力のようなものです。これらは一朝一夕には身につかないため、毎日コツコツと継続してトレーニングすることが不可欠です。

全国統一中学生テストでも、配点の半分近くは基礎〜標準レベルの問題で構成されています。ここでいかに取りこぼしなく得点できるかが、全体の成績を大きく左右します。難しい問題に時間を費やし、簡単な問題でケアレスミスをしてしまうのが最ももったいないパターンです。まずは足元を固めることを最優先に考えましょう。

応用問題で思考力を鍛える

基礎固めがある程度できたら、次のステップとして応用問題に挑戦し、思考力を磨いていきましょう。全国統一中学生テストでは、単に知識を暗記しているだけでは解けない、「なぜそうなるのか」を深く考える力が問われます。

- 「なぜ?」を繰り返す: 問題を解く際に、常に「なぜこの公式を使うのか?」「なぜこの選択肢が正解で、他は不正解なのか?」と自問自答する癖をつけましょう。答えを出すプロセスを自分の言葉で説明できるようになると、思考力は格段に向上します。

- 初見の問題に挑戦する: 市販の応用問題集や、少しレベルの高い高校入試の過去問などを活用して、見たことのない問題に触れる機会を増やしましょう。最初は解けなくても構いません。解説をじっくり読み、「なるほど、こういう考え方があるのか」という発見を積み重ねていくことが大切です。

- 図や表を書いて整理する: 特に数学や国語の長文問題では、問題の条件を整理するために、自分で図や表を書いてみることが非常に有効です。情報を可視化することで、頭の中が整理され、解法への糸口が見つかりやすくなります。

思考力を鍛える学習は、すぐに結果が出るものではありません。しかし、粘り強く続けることで、物事の本質を見抜く力が養われ、それは全国統一中学生テストだけでなく、将来のあらゆる学習や仕事においても役立つ一生の財産となります。

時間配分を意識して問題を解く

前述の通り、60分という試験時間は決して長くありません。実力があっても、時間が足りずに解けるはずの問題を落としてしまうのは非常にもったいないことです。過去問演習などを通じて、本番を想定した時間配分のシミュレーションを行いましょう。

- 全体を俯瞰する: 試験が始まったら、すぐに1問目から解き始めるのではなく、まず問題全体にざっと目を通し、問題数や難易度の構成を把握します。

- 解ける問題から手をつける: 時間がかかりそうな難問や、苦手な分野の問題は一旦飛ばして、確実に得点できる簡単な問題から手をつけていきましょう。これにより、精神的な焦りを防ぎ、得点を着実に積み上げることができます。

- 見切る勇気を持つ: 「あと少しで解けそうなのに…」と感じる問題に固執し、時間を浪費してしまうのは最悪のパターンです。例えば、「1問あたり5分考えて分からなければ次に進む」といった自分なりのルールを決めておき、潔く見切る勇気を持ちましょう。

- 各大問の目標時間を設定する: 過去問を解く中で、「大問1は5分、大問2は10分…」というように、各大問にかける目標時間を設定しておくと、本番でペースを管理しやすくなります。

本番で実力を100%発揮するためには、学力だけでなく、こうしたテスト戦略(テストテイキングスキル)も非常に重要です。

教科別の対策ポイント

最後に、教科ごとの具体的な対策ポイントを解説します。

英語の対策法

- 語彙・文法: 中学生向けの単語帳や文法問題集を1冊決めて、繰り返し学習します。特に、不規則動詞の活用や、基本的な熟語は完璧にしておきましょう。

- 長文読解: 長文読解は、一文一文を正確に訳す「精読」と、文章全体の大意を素早く掴む「速読」の両方が必要です。まずは時間をかけて精読する練習を積み、慣れてきたら時間を計って速読の練習を取り入れましょう。段落ごとに要点をメモする、接続詞に印をつけるといった工夫も有効です。

- リスニング: リスニングが出題される場合、普段から英語の音声に触れておくことが重要です。教科書のCDや、英語のニュース、洋楽などを活用し、英語の音に耳を慣らしておきましょう。

数学の対策法

- 計算力: 正負の数、文字式、方程式の計算は、すべての問題の基礎となります。毎日少しずつでも良いので、計算練習を継続し、速く正確に解けるようにしましょう。

- 頻出分野のパターン理解: 「関数」「図形」「確率」は頻出分野です。これらの分野の典型的な問題パターンを問題集で習得し、解法を暗記するレベルまでやりこみましょう。

- 思考力問題へのアプローチ: 応用問題では、条件を整理し、図や表に書き出して「見える化」することが第一歩です。また、具体的な数字を当てはめて実験してみる、といった試行錯誤も有効なアプローチです。諦めずに粘り強く考える姿勢が求められます。

国語の対策法

- 漢字・語彙: 漢字の読み書き、同音異義語、対義語、慣用句、ことわざなどの知識問題は、知っていれば確実に得点できるサービス問題です。日頃からコツコツと知識を蓄えておきましょう。

- 論理的読解: 論説文では、「しかし」「つまり」「なぜなら」といった接続詞に注目し、筆者の主張や論理の展開を正確に追うことが重要です。小説文では、登場人物の心情が表れているセリフや行動、情景描写に注目して読み進めましょう。

- 選択肢問題の吟味: 選択肢問題では、「本文にそう書いてあるか」を厳密にチェックすることが鉄則です。自分の思い込みや推測で選ぶのではなく、必ず本文中に根拠を探す癖をつけましょう。

全国統一中学生テストの過去問は手に入る?

全国統一中学生テストの対策において、最も重要なツールが「過去問」であることは前述の通りです。では、その貴重な過去問はどこで、どのようにして手に入れることができるのでしょうか。

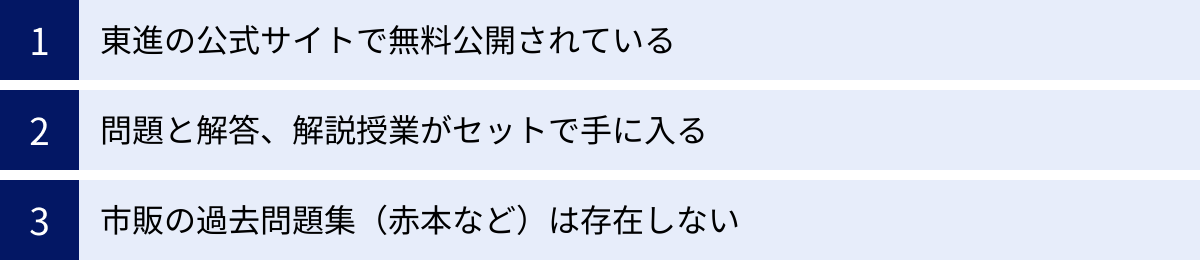

結論から言うと、全国統一中学生テストの過去問は、主催者である東進の公式サイトで無料公開されています。

具体的には、「東進ドットコム」内の「全国統一中学生テスト」特設ページにアクセスすると、過去に実施されたテストの問題冊子と解答をPDF形式でダウンロードできます。これは、東進がこのテストを「受けて終わり」ではなく、「復習して学力向上に役立ててほしい」と考えているからこその、非常にありがたいサービスです。

(参照:東進ドットコム 全国統一中学生テスト公式サイト)

【過去問活用のポイント】

- 最新のものを中心に: 複数年分の過去問が公開されていますが、まずは直近の回から取り組むのがおすすめです。出題傾向の最新トレンドを掴むことができます。

- 問題だけでなく「解説授業」もセットで: 公式サイトでは、過去問と合わせて、実力講師陣による「解説授業」の映像も無料で公開されています。問題を解き、答え合わせをするだけでなく、必ずこの解説授業を視聴してください。 なぜその答えになるのか、どのような思考プロセスで解けばよいのかを深く理解することが、本当の実力アップに繋がります。間違えた問題はもちろん、正解した問題の解説も見ることで、よりスマートな別解や関連知識を学ぶことができます。

- 市販の過去問題集は存在しない: 全国統一中学生テストの過去問をまとめた、いわゆる「赤本」のような市販の書籍は存在しません。入手方法は公式サイトからのダウンロードのみとなります。

このように、対策の鍵となる過去問が無料で、しかも質の高い解説授業付きで手に入るという点は、このテストの大きなメリットの一つです。受験を決めたら、まずは公式サイトを訪れ、過去問をダウンロードしてその内容を確認することから始めてみましょう。それが、全国レベルを体感し、具体的な対策をスタートさせるための第一歩となります。

本格的な対策におすすめの塾・家庭教師

独学での対策に不安を感じる場合や、テストの結果を基により本格的な学力向上を目指したい場合には、塾や家庭教師といったプロのサポートを活用するのも有効な選択肢です。ここでは、全国統一中学生テストの対策という観点から、いくつかの代表的なサービスを紹介します。

東進中学NET

主催者である東進が提供する、中学生向けのオンライン映像授業サービスです。

最大の強みは、テストの出題傾向を最も熟知している点にあります。全国統一中学生テストの問題作成にも関わる講師陣が、テストで問われる思考力や応用力を養うための授業を展開しています。

- 特徴:

- 大学受験で圧倒的な実績を誇る東進の有名実力講師陣の授業を、自宅でいつでも受講できます。

- 基礎レベルから最難関レベルまで、自分の学力に合わせた講座を選択可能です。

- 単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか」という本質の理解を重視した授業スタイルは、全国統一中学生テストで求められる思考力と直結します。

- こんな人におすすめ:

- 全国統一中学生テストの出題意図に沿った、最も効率的な対策をしたい人。

- 部活などで忙しく、自分のペースで学習を進めたい人。

- 質の高い授業で、根本から学力を引き上げたい人。

(参照:東進中学NET 公式サイト)

個別指導の明光義塾

「つきっきり」ではない、生徒の自主性を育む独自の個別指導スタイルで知られる学習塾です。

全国統一中学生テストのような広範囲の模試対策においては、一人ひとりの苦手分野をピンポイントで補強できる個別指導の強みが活きます。

- 特徴:

- 生徒一人ひとりの学力状況や目標に合わせて、オーダーメイドの学習プランを作成してくれます。

- テスト結果を持参して相談すれば、「あなたの弱点はここなので、この単元をこういう教材で補強していきましょう」といった具体的な対策を立て、実行をサポートしてくれます。

- 対話式の授業を通じて、生徒が「分かったつもり」になっていないかを確認し、自分の言葉で説明する力を養います。

- こんな人におすすめ:

- テスト結果から判明した苦手分野を、集中的に克服したい人。

- 集団授業では質問しにくい、きめ細やかな指導を求める人。

- 学習計画を立てるのが苦手で、学習管理のサポートを受けたい人。

(参照:個別指導の明光義塾 公式サイト)

家庭教師のトライ

専任の家庭教師がマンツーマンで指導を行うサービスです。

全国統一中学生テストの過去問演習など、より実践的な対策を、自分のためだけにカスタマイズしてほしい場合に大きな効果を発揮します。

- 特徴:

- 生徒の学力、性格、目標に最適な家庭教師をマッチングしてくれます。

- 自宅というリラックスできる環境で、疑問点をその場で気兼ねなく質問できます。

- 「全国統一中学生テストの過去問を一緒に解いて、時間配分の練習をしたい」「数学の図形問題だけを徹底的に教えてほしい」といった、非常に具体的な要望に応えてもらうことが可能です。

- こんな人におすすめ:

- 自分のペースで、納得いくまでじっくりと指導を受けたい人。

- 過去問演習などで分からない部分を、すぐに解決したい人。

- 特定の教科や単元に絞って、集中的な対策をしたい人。

(参照:家庭教師のトライ 公式サイト)

これらのサービスはあくまで選択肢の一つです。重要なのは、全国統一中学生テストをきっかけに、お子様に合った学習スタイルを見つけ、継続していくことです。無料体験授業などを活用し、それぞれのサービスの特徴を比較検討してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、全国統一中学生テストの概要から難易度、対策法、そしてメリット・デメリットに至るまで、網羅的に解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- 全国統一中学生テストは、東進が主催する、全国規模で自分の実力を測れる無料の模試である。

- 難易度は標準〜やや高めで、特に全学年統一部門は高校範囲も含むため高難度。受験者層のレベルが高いため、偏差値は普段の模試より低く出やすいことを理解しておく必要がある。

- 最大のメリットは、「全国での客観的な立ち位置の把握」「詳細な成績表による弱点の発見」「質の高い解説授業による復習」の3点にある。

- 対策の鍵は、公式サイトで手に入る過去問と解説授業を徹底的に活用すること。基礎を固めた上で、応用問題で思考力を鍛え、時間配分を意識する練習が重要。

- テスト結果に一喜一憂せず、返却面談などのサポートを活用して結果を分析し、次の学習計画に繋げることが最も大切。

全国統一中学生テストは、単に成績の良し悪しを判断される場ではありません。それは、自分の可能性を発見し、学力を大きく伸ばすための、最高のきっかけを与えてくれる「学力向上のためのイベント」です。

全国のライバルと競い合う緊張感、自分の弱点と向き合う真摯さ、そして目標に向かって努力する楽しさ。このテストを通じて得られる経験は、学力面だけでなく、精神面においてもお子様を大きく成長させてくれるはずです。

無料でこれだけの価値ある経験ができる機会は、他にはありません。もし少しでも興味を持たれたなら、まずは力試しのつもりで挑戦してみてはいかがでしょうか。その一歩が、お子様の輝かしい未来を切り拓く、大きな一歩となるかもしれません。