中学受験は、子どもにとって大きな挑戦であると同時に、保護者にとっては経済的な負担も伴う一大イベントです。特に、合格への道をサポートする進学塾の費用は、家計に与える影響も少なくありません。「一体、総額でいくらかかるのだろうか」「大手塾の料金体系はどうなっているのか」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中学受験の塾にかかる費用の総額相場から、その詳細な内訳、大手進学塾の具体的な料金比較まで、網羅的に解説します。さらに、費用を賢く抑える方法や、塾以外にかかる費用、そして後悔しない塾選びのポイントについても詳しくご紹介します。

中学受験という長い道のりを親子で乗り越えるためには、事前に費用の全体像を正確に把握し、無理のない資金計画を立てることが不可欠です。この記事が、ご家庭に合った最適な学習環境を選び、安心して受験本番を迎えるための一助となれば幸いです。

目次

中学受験の塾にかかる費用の総額相場

中学受験を目指す家庭にとって、進学塾の費用は最も大きな関心事の一つです。一体、子どもを塾に通わせると、最終的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、小学4年生から受験本番までの3年間にかかる費用の総額相場と、学年ごとの費用の目安を詳しく解説します。

小学4年生から3年間の総額は約200万円~400万円

中学受験の準備を本格的に始める家庭が多い小学4年生から、受験本番を迎える小学6年生までの3年間で塾にかかる費用は、総額でおよそ200万円から400万円が相場とされています。この金額には、毎月の授業料だけでなく、夏期講習などの季節講習費、教材費、模試代、そして志望校別の特別講座など、さまざまな費用が含まれています。

なぜこれほど高額になるのでしょうか。その背景には、中学受験特有の事情があります。

第一に、専門性の高い指導内容が挙げられます。中学受験で出題される問題は、小学校の授業で習う範囲を大きく超えた、特殊で高度な内容がほとんどです。これに対応するため、塾では経験豊富な講師陣が、長年蓄積されたノウハウに基づいた質の高い授業を展開します。また、志望校の出題傾向を徹底的に分析したオリジナル教材の開発にも多大なコストがかかっています。これらの人件費や開発費が、授業料に反映されるのです。

第二に、手厚いサポート体制があります。進学塾では、学力向上だけでなく、生徒一人ひとりの学習進捗の管理、進路相談、保護者との面談など、多岐にわたるサポートを提供します。特に受験学年である6年生になると、精神的なケアも含めたきめ細やかなフォローが不可欠となり、そのための体制維持にも費用がかかります。

第三に、施設の維持管理費です。子どもたちが安全かつ快適に学習できる環境を提供するため、校舎の家賃や光熱費、設備の維持費なども必要経費となります。

もちろん、この200万円~400万円という金額はあくまで一般的な目安です。選択する塾の種類(集団指導か個別指導か)、志望校の難易度(最難関校を目指すか、中堅校を目指すか)、そして受講するオプション講座の数によって、総額は大きく変動します。例えば、最難関校を目指して手厚いサポートが特徴の塾に通い、多くの特別講座を受講する場合、総額が500万円を超えるケースも決して珍しくありません。

重要なのは、この総額を「3年間で分割して支払う投資」として捉え、長期的な視点で資金計画を立てることです。いきなり数百万円が必要になるわけではなく、学年が上がるにつれて費用も段階的に増えていくことを理解しておきましょう。

学年別の費用相場

中学受験の塾費用は、3年間均等にかかるわけではありません。学年が上がるにつれて学習内容が高度化し、授業時間や講座数も増えるため、費用は年々増加していくのが一般的です。ここでは、学年ごとの年間費用の相場を見ていきましょう。

小学4年生の年間費用相場

中学受験の準備期間の入り口となる小学4年生では、年間の塾費用相場は約40万円~70万円です。この時期は、本格的な受験勉強というよりも、学習習慣の確立や基礎学力の定着、そして「勉強の楽しさ」を知ることに重点が置かれます。

- 授業料(月額): 2万円~4万円程度

- 季節講習費(夏期・冬期など): 合計で10万円~20万円程度

- その他(教材費、テスト代など): 年間5万円~10万円程度

4年生の段階では、通塾日数も週2~3日が一般的で、授業時間も比較的短めです。季節講習も、まだ復習が中心のプログラムが多く、費用も高学年に比べると抑えられています。ただし、この時期にしっかりと学習の土台を築くことが、5年生以降の飛躍につながるため、非常に重要な学年であることに変わりはありません。この段階で塾の雰囲気や指導方法がお子さんに合っているかを見極める良い機会ともいえます。

小学5年生の年間費用相場

小学5年生になると、学習内容が一気に本格化し、中学受験の「天王山」とも呼ばれる重要な学年に入ります。それに伴い、年間の塾費用相場も約60万円~100万円へと大きく上昇します。

- 授業料(月額): 4万円~6万円程度

- 季節講習費(夏期・冬期など): 合計で20万円~35万円程度

- その他(教材費、テスト代、オプション講座など): 年間10万円~20万円程度

5年生では、算数で「割合」や「速さ」といった抽象的でつまずきやすい単元が登場するなど、各科目で応用的な内容が増えてきます。授業時間や通塾日数が増えるほか、週末には「志望校判定模試」や、特定のテーマに絞った「弱点克服講座」といったオプション講座が設定され始めるのもこの時期です。夏期講習なども、4年生の復習中心の内容から、より実践的な問題演習へとシフトするため、費用も高くなります。家計への負担が目に見えて増え始める学年であり、計画的な資金準備がより一層重要になってきます。

小学6年生の年間費用相場

いよいよ受験本番を迎える小学6年生は、塾費用の負担がピークに達します。年間の費用相場は約100万円~180万円以上となり、選択する講座によっては200万円を超えることもあります。

- 授業料(月額): 5万円~8万円程度

- 季節講習費(夏期・冬期・直前): 合計で40万円~70万円程度

- 特別講座・志望校別対策費: 20万円~60万円以上

- その他(教材費、模試代など): 年間10万円~20万円程度

6年生になると、通常授業に加えて、志望校の出題傾向に特化した「志望校別特訓(通称:NN、SSなど)」が日曜・祝日を中心に年間を通して行われます。これが費用を押し上げる最大の要因です。夏休みはほぼ毎日塾に通う「夏期合宿」や「夏期特訓」、冬休みには「冬期講習」、年末年始には「正月特訓」、そして入試直前の「直前対策講座」など、追加の講座が次々と設定されます。

これらの講座は合格の可能性を高めるために非常に有効ですが、すべてを受講すると費用は青天井になりがちです。お子さんの学力状況や志望校、そして家庭の経済状況を総合的に考慮し、どの講座を受講するかを冷静に取捨選択する判断が求められます。

このように、中学受験の塾費用は学年ごとに段階的に増加します。次の章では、これらの費用が具体的にどのような項目で構成されているのか、その内訳をさらに詳しく見ていきましょう。

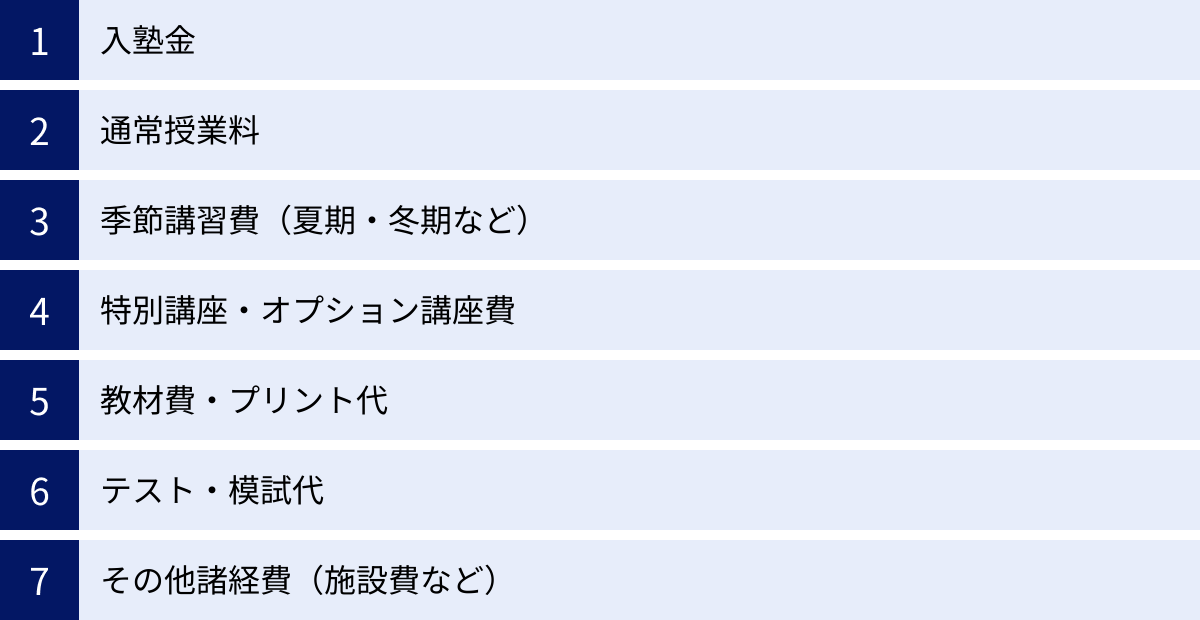

中学受験の塾でかかる費用の内訳

中学受験の塾費用が総額で数百万円にのぼることは前述の通りですが、その金額は一体どのような項目で構成されているのでしょうか。ここでは、塾に支払う費用の主な内訳を7つの項目に分けて、それぞれの内容と費用の目安を詳しく解説します。これらの内訳を理解することで、塾から提示される料金表が読み解きやすくなり、より具体的な資金計画を立てられるようになります。

入塾金

入塾金は、塾に入会する際に一度だけ支払う初期費用です。費用の相場は2万円~5万円程度ですが、塾によっては10万円近くに設定されている場合もあります。これは、入塾手続き、生徒情報の登録、学力診断テストの実施、学習カウンセリングといった、入塾に際して発生する事務的な手続きやサービスに対する費用と位置づけられています。

多くの塾では、この入塾金を活用したキャンペーンを頻繁に実施しています。例えば、「春の入塾キャンペーン」や「新学年応援キャンペーン」といった形で、期間中に入塾すると入塾金が半額または全額免除になることがあります。また、兄弟姉妹がすでにその塾に通っている場合や、提携する幼児教室などからの紹介で入塾する場合に、入塾金が割引・免除される制度を設けている塾も少なくありません。

塾を選ぶ際には、授業料だけでなく、こうした初期費用やキャンペーン情報もしっかりとチェックしましょう。複数の塾を比較検討している場合、キャンペーン期間をうまく利用することで、初期費用を数万円単位で節約できる可能性があります。

通常授業料

通常授業料は、塾費用の中心となる最も基本的な費用です。いわゆる「月謝」として、毎月定額で支払うのが一般的です。この費用には、平日の放課後や土曜日に行われる正規のカリキュラム授業の受講料が含まれています。

通常授業料は、学年や受講科目数、週あたりの授業時間数によって変動します。当然ながら、学年が上がるにつれて授業内容が高度化し、授業時間も長くなるため、授業料は高くなる傾向にあります。

- 小学4年生: 月額3万円~5万円程度(週2~3日、算国理社4科目)

- 小学5年生: 月額4万円~7万円程度(週3~4日、授業時間増加)

- 小学6年生: 月額5万円~10万円程度(週4~5日、演習時間増加)

これらの金額はあくまで目安であり、塾のブランドや指導方針、校舎の立地などによっても差が出ます。最難関校を目指すコースは、標準的なコースよりも高く設定されていることがほとんどです。支払い方法は口座振替が主流ですが、年間分を一括で支払うと割引が適用される塾もあります。家計の状況に合わせて支払い方法を選択できるかどうかも、確認しておくとよいでしょう。

季節講習費(夏期・冬期など)

季節講習費は、春休み、夏休み、冬休みといった学校の長期休暇中に行われる特別講習の費用です。これは通常授業料とは別途請求され、中学受験の塾費用の中でも大きなウェイトを占める項目の一つです。

特に、約40日間にわたる夏休みに行われる夏期講習は、それまでの学習内容の総復習と苦手分野の克服、そして応用力の養成を行う非常に重要な期間と位置づけられており、費用も高額になります。

- 夏期講習の費用目安

- 小学4年生: 5万円~10万円

- 小学5年生: 10万円~20万円

- 小学6年生: 15万円~30万円(合宿などを含むとさらに高額に)

冬期講習や春期講習は、夏期講習に比べると期間が短いため費用は抑えめですが、それでも数万円から十数万円が必要です。多くの塾では、これらの季節講習への参加を必須、あるいは半ば必須としています。なぜなら、塾の年間カリキュラムは季節講習を含めて完結するように設計されているため、参加しないと学習内容に遅れが生じてしまう可能性があるからです。

入塾を検討する際には、月々の授業料だけでなく、年間の季節講習費がどのくらいになるのかを事前に必ず確認しておくことが重要です。

特別講座・オプション講座費

特別講座・オプション講座費は、通常授業や季節講習以外に、特定の目的のために任意で受講する講座の費用です。これは、特に小学6年生の費用を大きく押し上げる要因となります。

講座の内容は非常に多岐にわたります。

- 志望校別対策講座: 特定の学校(例:開成、麻布、桜蔭など)の出題傾向に特化した演習を行う講座。日曜・祝日を中心に年間を通して開催されることが多い。

- 弱点補強講座: 「算数の図形問題」「国語の記述問題」など、生徒が苦手としがちな単元を集中して学習する講座。

- 過去問演習講座: 志望校の過去問題を時間を計って解き、解説を受ける講座。

- 正月特訓、直前対策講座: 入試直前期に最後の追い込みをかけるための集中講座。

これらの講座は、合格の可能性を高める上で非常に効果的ですが、一つひとつの費用が数万円から、年間を通した講座では数十万円に及ぶこともあります。塾側から「〇〇中学校を目指すなら、この講座は必須です」と勧められるケースも多いでしょう。

しかし、勧められるがままに全ての講座を受講すると、経済的な負担が非常に大きくなります。子どもの学力レベル、現在の成績、志望校との距離、そして家庭の予算を冷静に分析し、本当に必要な講座は何かを親子でよく話し合って取捨選択することが、費用をコントロールする上で極めて重要です。

教材費・プリント代

教材費は、授業で使用するテキスト、問題集、資料集などの購入費用です。多くの塾では、長年の指導経験と入試分析に基づいて作成されたオリジナルの教材を使用しており、その質は塾の強みの一つとなっています。

教材費は、年間分を年度初めに一括で支払う方式や、半期ごとに支払う方式など、塾によって異なります。年間の教材費の相場は、4万円~10万円程度ですが、配布される教材の量が多い塾では、それ以上になることもあります。

また、教材本体の費用とは別に、授業中に配布される補助プリント代やコピー代が実費で請求される場合もあります。特に、SAPIXのように大量のプリント教材(サピックスでは「サピックスメソッド」と呼ばれるデイリーサピックスなど)を中心に授業を進めるスタイルの塾では、この費用がかさむ可能性があります。細かい部分ですが、入塾前に確認しておくと安心です。

テスト・模試代

テスト・模試代は、学力の定着度を確認したり、志望校の合格可能性を判定したりするために行われる各種テストの受験費用です。これも通常授業料とは別に請求されることが一般的です。

テストには、塾内で定期的に行われる「組分けテスト」や「復習テスト」のほか、他の塾の生徒も参加する大規模な「公開模試」(例:四谷大塚の「合不合判定テスト」、日能研の「全国公開模試」、SAPIXの「サピックスオープン」など)があります。

- テスト1回あたりの費用目安: 3,000円~7,000円程度

小学6年生になると、月に1~2回のペースで模試を受けることになり、年間のテスト・模試代だけで総額5万円~10万円に達することもあります。これらの費用が授業料に含まれているのか、それとも別途必要なのかは、塾の料金体系によって異なります。料金説明会などで詳細を確認し、年間のテストスケジュールと総費用を把握しておきましょう。

その他諸経費(施設費など)

最後に、上記以外の諸経費として、施設費やシステム利用料などが挙げられます。

- 施設費・設備維持費: 校舎の維持管理、冷暖房費、机や椅子などの備品代として、毎月数千円、または年間で数万円が請求されることがあります。

- システム利用料: 保護者への連絡や成績管理、オンラインでの質問対応などに使われる独自の学習管理システムの利用料として、月額数百円~数千円がかかる場合があります。

これらの費用は一つひとつは少額でも、年間で合計すると数万円になることがあります。月謝袋や請求書の内訳をよく確認し、何に対する費用なのかを理解しておくことが大切です。

以上のように、中学受験の塾費用は多様な項目で構成されています。総額だけでなく、その内訳を正しく理解することが、納得のいく塾選びと賢い費用管理の第一歩となるでしょう。

【大手進学塾6選】中学受験の塾費用を比較

中学受験を目指す上で、どの進学塾を選ぶかは合格を左右する重要な決断です。ここでは、首都圏や関西圏で高い実績を誇る大手進学塾6校を取り上げ、それぞれの特徴と費用の目安を比較・解説します。

【注意】

以下に示す費用は、各塾の公式サイトや公開情報を基にした2024年時点での目安です。受講するコース、校舎、年度によって料金は変動します。また、季節講習費や特別講座費は選択する講座によって大きく異なるため、あくまで参考値として捉えてください。正確な費用については、必ず各塾の資料請求や説明会で直接確認するようお願いします。

| 塾名 | 特徴 | 小学4年生 年間費用目安 | 小学5年生 年間費用目安 | 小学6年生 年間費用目安 |

|---|---|---|---|---|

| SAPIX小学部 | 最難関校に圧倒的な実績。復習中心のカリキュラムと大量のプリント教材。思考力重視。 | 約60万円~ | 約80万円~ | 約150万円~ |

| 早稲田アカデミー | 早慶附属・難関校に強い。熱血指導と競争心を煽る雰囲気。「NN志望校別コース」が有名。 | 約50万円~ | 約75万円~ | 約140万円~ |

| 日能研 | 中堅校から難関校まで幅広い層に実績。データ分析に基づく指導と「学ぶ楽しさ」を重視。 | 約45万円~ | 約70万円~ | 約120万円~ |

| 四谷大塚 | 伝統のテキスト「予習シリーズ」が軸。予習→授業→復習の学習サイクルを確立。 | 約45万円~ | 約70万円~ | 約120万円~ |

| 浜学園 | 関西の最難関校に絶大な実績。復習主義とスパイラル方式のカリキュラム。徹底した学習管理。 | 約55万円~ | 約80万円~ | 約140万円~ |

| 希学園 | 関西・首都圏の最難関校に特化。少数精鋭で面倒見の良いスパルタ式指導。 | 約70万円~ | 約100万円~ | 約180万円~ |

※上記費用は、通常授業料、主要な季節講習費、教材費、テスト代などを含んだ概算です。特別講座の受講数により、総額はさらに増加します。

① SAPIX(サピックス)小学部

特徴:

SAPIXは、開成、麻布、桜蔭といった首都圏の最難関中学校に圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。その最大の特徴は、「復習中心主義」の学習サイクルと、ディスカッション形式を取り入れた思考力重視の授業にあります。「B4サイズの両面びっしりのプリント教材」はSAPIXの代名詞とも言えるもので、授業で扱う教材はその日に配布され、家庭で復習を通じて定着させるスタイルです。生徒の知的好奇心を引き出し、自ら考える力を養うことを目指しています。競争が激しく、宿題の量も多いため、家庭での手厚いサポートと、お子さん自身の高い学習意欲が求められます。

費用:

SAPIXの費用は、大手進学塾の中でも最高水準にあります。質の高い教材と講師陣、そして輝かしい合格実績がその価格に反映されています。

- 入塾金: 33,000円(税込)

- 授業料(月額・4科目):

- 4年生:約51,700円

- 5年生:約64,900円

- 6年生:約75,900円

- その他: 上記に加えて、夏期講習や冬期講習、正月特訓、そして6年生の「SS(サンデー・サピックス)特訓」や「GS(ゴールデンウィーク・サピックス)特訓」などの特別講座費が別途必要です。特に6年生のSS特訓は志望校合格に欠かせないとされ、受講すると年間の総費用は150万円を優に超えることが一般的です。

(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

② 早稲田アカデミー

特徴:

「本気でやる子を育てる」という教育理念を掲げ、熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が特徴です。特に早稲田・慶應義塾の附属・系属校に抜群の強さを発揮します。最大の特徴は、小学6年生で開講される「NN(何がなんでも)志望校別コース」です。各中学校の入試問題を徹底的に分析し、その学校専門の講師陣が合格への最短ルートを指導します。クラス全体で目標に向かって突き進む一体感や、競争心を刺激する雰囲気があり、ライバルと切磋琢磨しながら伸びていくタイプの子どもに向いています。

費用:

早稲田アカデミーの費用はSAPIXに次ぐ高水準ですが、特待生制度が充実している点も特徴です。

- 入塾金: 22,000円(税込)

- 授業料(月額・4科目):

- 4年生:約40,900円

- 5年生:約51,400円

- 6年生:約60,500円

- その他: 季節講習費のほか、6年生の「NN志望校別コース」の費用が年間で約40万円~60万円程度かかります。また、夏期合宿などのイベントも充実しており、これらに参加すると費用はさらに加算されます。年間の総額ではSAPIXと同程度の水準になることも少なくありません。

(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)

③ 日能研

特徴:

「シカクいアタマをマルくする」のキャッチフレーズで知られ、全国に校舎を展開する最大手の一つです。最難関校だけでなく、中堅校から上位校まで、幅広い層の中学校に豊富な合格実績を持っています。長年蓄積された膨大な入試データに基づく客観的な進路指導に定評があります。「本科教室」での通常授業と、「栄冠への道」という家庭学習教材を連携させた学習システムが特徴です。クラスは成績順に分かれていますが、SAPIXや早稲田アカデミーに比べると、比較的穏やかで「学ぶ楽しさ」を重視する雰囲気があります。

費用:

日能研の費用は、大手塾の中では比較的リーズナブルな設定とされています。

- 入塾金: 22,000円(税込)

- 授業料(月額・4科目):

- 4年生:約30,000円~

- 5年生:約40,000円~

- 6年生前期:約50,000円~、6年生後期(日特含む):約70,000円~

- その他: 教材費やテスト代(全国公開模試など)が別途必要です。6年生後期からは「日能研入試問題研究特別講座(日特)」が始まり、授業料に含まれる形で費用が上がります。それでも、特別講座を厳選すれば、年間の総費用は他の難関校向け塾よりは抑えられる傾向にあります。

(参照:日能研 公式サイト)

④ 四谷大塚

特徴:

中学受験界のバイブルとも言われるテキスト「予習シリーズ」を開発したことで有名な伝統ある塾です。「予習→授業→復習テスト」という学習サイクルを重視しており、自学自習の習慣を身につけさせることに力を入れています。直営校舎のほか、「YTnet」というネットワークを通じて「予習シリーズ」を教材として使用する提携塾が全国に多数存在するのが特徴です。全国統一小学生テストの主催塾としても知られています。

費用:

四谷大塚の費用は、日能研と並び、大手塾の中では標準的な水準です。

- 入塾金: 22,000円(税込)

- 授業料(月額・4科目):

- 4年生:約42,900円

- 5年生:約53,900円

- 6年生:約62,150円

- その他: 上記は週テストの費用が含まれた金額です。教材費や季節講習費、合不合判定テストの費用などが別途かかります。6年生では志望校のレベルに応じた「学校別対策コース」が設置され、その受講料も必要になります。

(参照:四谷大塚 公式サイト)

⑤ 浜学園

特徴:

灘、甲陽学院、神戸女学院など、関西の最難関中学校において、他の追随を許さない圧倒的な合格実績を誇る塾です。近年は首都圏にも校舎を展開しています。「復習主義」を徹底しており、授業内容を確実に定着させるための「スパイラル方式」のカリキュ-ラムが特徴です。毎回の授業で復習テストを行い、成績によってクラス替えが頻繁に行われるなど、厳しい競争環境の中で学力を鍛え上げます。講師は厳しい採用基準と研修をクリアしたプロフェッショナル集団であり、授業の質が非常に高いと評判です。

費用:

浜学園の費用は、関西圏では最高レベルであり、SAPIXや早稲田アカデミーと並ぶ高額な水準です。

- 入塾金: 23,000円(税込)

- 授業料(月額・マスターコース):

- 4年生:約35,000円~

- 5年生:約45,000円~

- 6年生:約55,000円~

- その他: 上記は基本のマスターコースのみの料金です。最高レベル特訓や日曜志望校別特訓などのオプション講座が豊富にあり、難関校を目指す生徒の多くはこれらを受講します。すべてを受講すると、年間の総費用はSAPIX同様、140万円を超えることが予想されます。

(参照:浜学園 公式サイト)

⑥ 希学園

特徴:

浜学園と同じく関西で創業し、最難関校合格に特化した少数精錐のスパルタ式指導で知られています。首都圏にも校舎があります。「塾生一人ひとりの“第一志望校合格”にトコトンこだわる」をスローガンに、非常に面倒見が良いのが特徴です。授業時間も長く、宿題の量も多いですが、チューターによる個別フォローや、家庭への頻繁な連絡など、手厚いサポート体制が敷かれています。厳しい環境に耐え、最後までやり抜く強い意志を持つ子どもに向いています。

費用:

希学園の費用は、手厚いサポート体制を反映し、大手塾の中で最も高額な水準になることが多いです。

- 入塾金: 33,000円(税込)

- 授業料(月額・ベーシックコース):

- 4年生:約60,000円~

- 5年生:約80,000円~

- 6年生:約100,000円~

- その他: 季節講習費や、志望校別特訓などの費用が別途かかります。ベーシックコースの授業料自体が高めに設定されており、各種講座を追加していくと、6年生の年間総費用は180万円~200万円を超える可能性も十分にあります。

(参照:希学園 公式サイト)

このように、塾によって特徴も費用も大きく異なります。合格実績やブランドイメージだけで選ぶのではなく、各塾の指導方針がお子さんの性格に合っているか、そして家計的に無理なく通い続けられるかを総合的に判断することが、後悔しない塾選びの鍵となります。

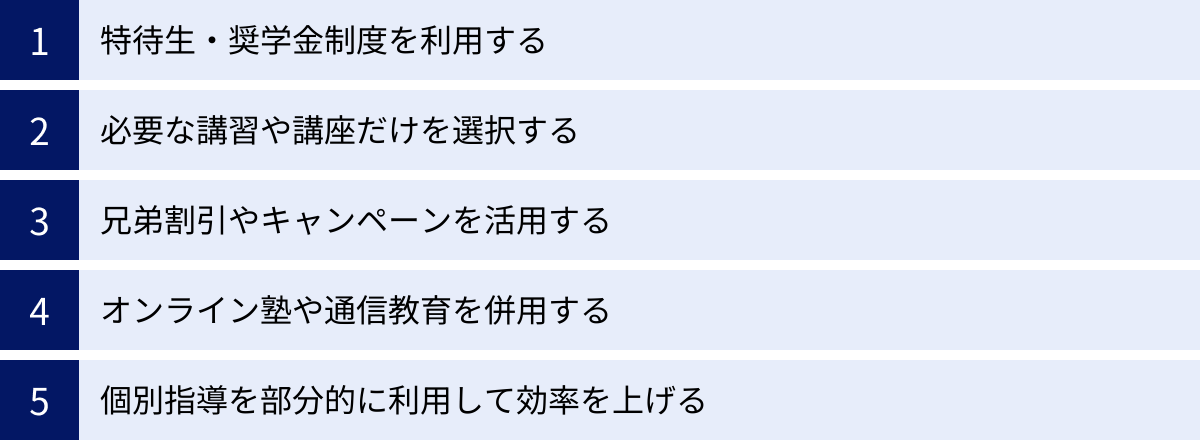

中学受験の塾費用を安く抑える5つの方法

総額で数百万円にもなる中学受験の塾費用は、家計にとって大きな負担です。しかし、工夫次第でその負担を軽減することは可能です。ここでは、塾費用を賢く抑えるための具体的な5つの方法をご紹介します。ただ安さを追求するのではなく、教育の質を維持しながらコストを最適化するという視点が重要です。

① 特待生・奨学金制度を利用する

多くの大手進学塾では、成績が優秀な生徒を対象とした特待生制度(スカラシップ制度)や奨学金制度を設けています。これは、塾にとって優秀な生徒を確保し、合格実績を高めるための戦略の一環でもありますが、保護者にとっては費用負担を大幅に軽減できる絶好の機会です。

- 制度の内容:

- 授業料の全額免除

- 授業料の半額免除

- 入塾金の免除

- 特定の講座の受講料割引

- 認定の基準:

- 入塾テストの成績: 新規に入塾する際のテストで、基準を上回る優秀な成績を収めた場合に適用されます。

- 公開模試の成績: 塾が主催または指定する大規模な公開模試で、偏差値や順位が一定の基準をクリアした場合に認定されることがあります。

- 在籍中の成績: 塾内の組分けテストや定期テストで、常にトップクラスの成績を維持している生徒が対象となる場合もあります。

この制度を利用するためには、まず志望する塾にどのような制度があるのかを調べることから始めましょう。公式サイトに明記されていることもあれば、校舎に直接問い合わせることで詳細が分かる場合もあります。認定の基準や適用期間、人数の上限などは塾によって様々です。

お子さんの学力に自信がある場合は、積極的にこれらの制度に挑戦してみる価値は十分にあります。 たとえ認定されなかったとしても、テストを受けること自体が良い経験になりますし、目標を持つことで学習のモチベーションアップにもつながります。

② 必要な講習や講座だけを選択する

小学6年生になると、塾からは志望校別特訓、弱点克服講座、正月特訓など、数多くの特別講座やオプション講座を勧められます。これらは合格の可能性を高めるために魅力的なものばかりですが、勧められるがままに全てを受講する必要は全くありません。 ここで冷静に取捨選択することが、費用を抑える上で最も効果的な方法の一つです。

- 取捨選択のポイント:

- 子どもの現状分析: 公開模試の成績表などを活用し、子どもの得意科目と苦手科目、強化すべき単元を正確に把握します。

- 志望校の傾向分析: 志望校の過去問を見て、どのような力が求められているのか(記述力か、処理能力か、特殊な問題か)を分析します。

- 費用対効果の検討: その講座を受講することで、本当に成績が上がるのか、家庭学習や市販の問題集では代替できない内容なのかを考えます。例えば、苦手なのが算数の特定の単元だけであれば、高額なセット講座ではなく、その単元に特化した短期の講座や個別指導を利用する方が効率的な場合があります。

- 子どもの体力と時間の確保: 講座を詰め込みすぎると、復習する時間がなくなり、消化不良を起こして逆効果になることも。子どもの体力的な負担も考慮し、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。

「不安だから、とりあえず全部受けておこう」という考えは禁物です。 親子で、そして時には塾の先生とも相談しながら、本当に必要な講座は何かを戦略的に見極める勇気を持ちましょう。

③ 兄弟割引やキャンペーンを活用する

多くの塾では、生徒獲得のために様々な割引制度やキャンペーンを実施しています。これらをうまく活用することで、数万円単位の節約が可能です。

- 兄弟姉妹割引: 兄弟姉妹が同じ塾に在籍している場合、下の子の入塾金が免除されたり、月々の授業料が割引になったりする制度です。これは多くの塾で導入されています。

- 友人紹介キャンペーン: 在塾生からの紹介で入塾すると、紹介した側とされた側の両方に図書カードや授業料割引などの特典がある制度です。

- 早期入塾キャンペーン: 新学年が始まる前の特定の期間(例:12月~2月)に入塾手続きをすると、入塾金が無料または割引になるキャンペーンです。

- 転塾割引: 他の塾から移ってくる場合に、入塾金を割引する制度を設けている塾もあります。

これらの情報は、塾の公式サイトや校舎に掲示されているチラシなどで告知されます。入塾を検討している時期には、アンテナを高く張り、これらのキャンペーン情報を見逃さないようにしましょう。

④ オンライン塾や通信教育を併用する

すべての学習を大手集団塾だけで完結させようとすると、費用は高額になりがちです。そこで、オンライン塾や通信教育をうまく組み合わせるという選択肢も有効です。

- オンライン塾: 校舎を持たないため、一般的に対面式の塾よりも費用が安価です。有名講師の授業を地方在住でも受講できるメリットもあります。

- 通信教育: Z会や進研ゼミといった中学受験コースは、塾に比べて格段に費用を抑えられます。月額1万円~2万円程度で、質の高い教材と添削指導が受けられます。

併用の具体例:

- 低学年のうち(4年生など): まずは費用を抑えられる通信教育で学習習慣と基礎学力を身につけ、5年生や6年生から本格的に集団塾に通い始める。

- 苦手科目の補強: 集団塾の授業で理解が追いつかない科目に限り、オンラインの個別指導を追加で受講する。

- 基礎固めと応用演習の分担: 基礎的な知識のインプットは通信教育で行い、塾では応用問題の演習や志望校対策に集中する。

このように、それぞれのサービスの長所を理解し、ご家庭のニーズと予算に合わせてハイブリッドに活用することで、学習効果を損なうことなく費用を最適化できます。

⑤ 個別指導を部分的に利用して効率を上げる

集団塾に通っていると、「特定の科目だけがどうしても苦手」「集団授業では質問しづらい」といった悩みが出てくることがあります。このような場合、集団塾の高額なオプション講座を取る代わりに、必要な期間だけ個別指導をスポットで利用するという方法が非常に効果的です。

- 個別指導のメリット:

- ピンポイント指導: 苦手な単元や特定の学校の過去問対策など、必要な部分だけを集中して指導してもらえる。

- 柔軟なスケジュール: 集団塾のスケジュールに合わせて、週1回、1科目だけといった利用が可能。

- 高い学習効率: 1対1または1対2の指導なので、子どもの理解度に合わせて進めてもらえ、質問もしやすい。

例えば、「夏休み中に算数の割合の単元だけを完璧にしたい」「志望校の国語の記述問題の添削を徹底的にしてほしい」といった具体的な目的を持って利用すると、短期間で大きな成果が期待できます。時間あたりの単価は集団塾より高いですが、目的を絞って短期集中で利用すれば、結果的に費用対効果は高くなります。

これらの方法を組み合わせ、ご家庭の状況に合わせて柔軟に計画を立てることが、無理なく中学受験を乗り切るための鍵となります。

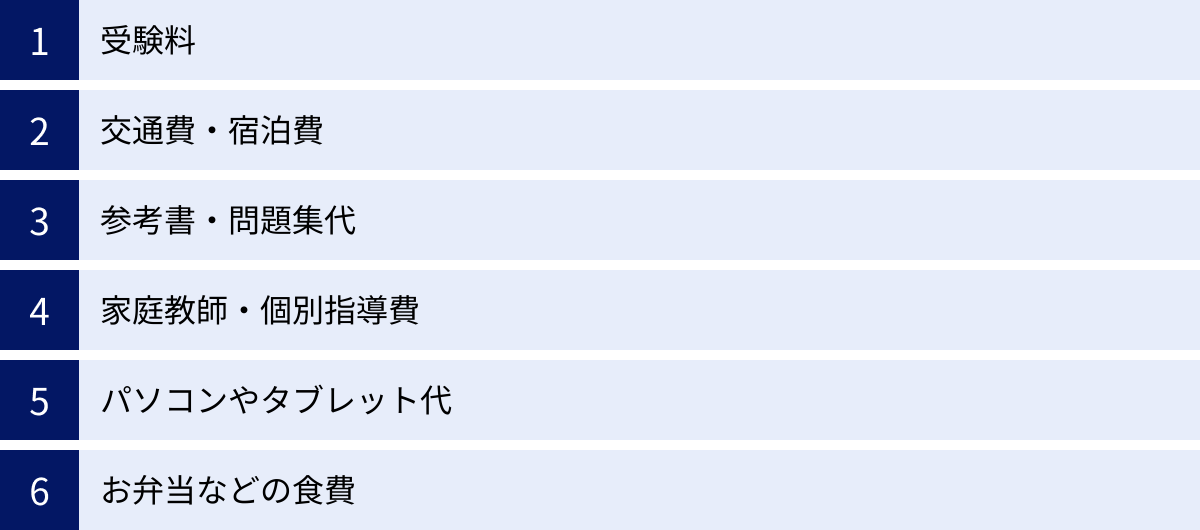

塾以外にもかかる中学受験関連の費用

中学受験にかかる費用は、塾に支払う月謝や講習費だけではありません。実際に受験を終えるまでには、見落としがちな様々な費用が発生します。これらの「隠れコスト」をあらかじめ把握しておかないと、総予算が想定を大きく上回ってしまう可能性があります。ここでは、塾以外に必要となる主な費用について解説します。

受験料

受験料は、各中学校に出願する際に支払う費用です。1校あたりの受験料の相場は2万円~3万円です。近年はWeb出願が主流になっており、これに加えてシステム利用料や決済手数料が別途数百円~千円程度かかる場合もあります。

中学受験では、第一志望校に加えて、実力相応校(チャレンジ校)、安全校(滑り止め校)など、複数の学校を併願するのが一般的です。首都圏の受験生は平均して5校~8校程度を受験すると言われています。

- 受験料の総額例:

- 5校受験する場合: 25,000円 × 5校 = 125,000円

- 8校受験する場合: 25,000円 × 8校 = 200,000円

このように、受験料だけで10万円から20万円以上のまとまった出費となります。出願スケジュールと合わせて、事前に予算として組み込んでおくことが非常に重要です。また、学校によっては複数回入試を実施しており、同時出願すると割引が適用されるケースもありますので、各学校の募集要項をよく確認しましょう。

交通費・宿泊費

交通費は、日常的に発生する費用でありながら、積み重なると大きな金額になります。

- 塾への通塾費用: 電車やバスで通塾する場合、毎日の交通費がかかります。定期券を購入するとしても、年間では数万円の出費です。

- 模試や学校説明会への交通費: 模試の会場が普段の校舎と違う場所であったり、志望校の学校説明会や文化祭に足を運んだりする際の交通費も必要です。親子で参加すると往復で数千円かかることも珍しくありません。

- 入試本番の交通費: 複数の学校を受験する場合、その都度、試験会場までの交通費が発生します。

さらに、遠方の学校を受験する場合には、新幹線代や飛行機代、そして前泊するための宿泊費が必要になります。特に、地方から首都圏や関西圏の学校を受験する場合や、寮のある学校を全国から受験する場合には、数十万円単位の費用がかかることも覚悟しなければなりません。入試が連続する日程の場合、都心に数日間滞在する必要も出てきます。

参考書・問題集代

塾からは大量の教材が配布されますが、それだけでは万全とは言えません。多くの場合、家庭学習を補強するために市販の参考書や問題集を追加で購入することになります。

- 志望校の過去問(赤本): これは必須の費用です。 志望する可能性のある学校の分はすべて購入する必要があります。1冊あたり2,000円~3,000円程度で、5校分購入すれば1万円を超えます。

- 分野別の問題集: 塾の教材だけでは演習量が足りないと感じる苦手分野について、補強するための問題集。

- 基礎固めのための参考書: 塾の授業についていくのが難しい場合に、より易しく解説された参考書。

- 時事問題対策本や地図帳など: 社会科の対策として必要になることがあります。

これらの書籍代も、3年間で合計すると数万円から、熱心な家庭では10万円以上になることもあります。

家庭教師・個別指導費

集団塾のサポートだけでは不十分だと感じた場合に、家庭教師や個別指導を併用する家庭は少なくありません。前述の「費用を抑える方法」でも触れましたが、これは学習効果を高める一方で、大きな追加費用となります。

- 費用相場:

- 学生家庭教師: 1時間あたり3,000円~5,000円

- プロ家庭教師: 1時間あたり6,000円~15,000円以上

週に1回、2時間利用するだけでも、月々数万円の出費増になります。特に受験直前期に集中的に利用すると、数十万円の追加費用が発生する可能性も考慮しておく必要があります。

パソコンやタブレット代

近年のICT化の流れは中学受験にも及んでいます。

- オンライン授業・講座の受講: コロナ禍以降、オンラインでの授業や説明会が増加しました。安定した通信環境と、カメラ・マイク付きのパソコンやタブレットが必須となる場面があります。

- Web出願: 多くの学校でWeb出願が導入されており、出願手続きや受験票の印刷にパソコンとプリンターが必要です。

- 学習コンテンツの利用: 塾によっては、授業の録画映像を配信したり、デジタル教材を提供したりするサービスがあり、その視聴にデバイスが必要となります。

すでに家庭にある場合は追加費用はかかりませんが、新たに購入する場合は数万円から10万円程度の初期投資が必要になります。

お弁当などの食費

これは見落とされがちですが、無視できない費用です。特に高学年になると、平日の放課後から夜遅くまで、休日も一日中塾で過ごすことが多くなります。そのため、夕食としてのお弁当や、休憩時間に食べる軽食、飲み物などがほぼ毎日必要になります。

手作りするにしても材料費がかかりますし、毎回コンビニやお店で購入するとなると、1食あたり500円~800円かかると考えられます。これが週に4~5日となると、月々1万円~2万円程度の食費が塾関連で発生することになります。年間では10万円を超える、家計へのじわじわとした負担となるのです。

これらの塾以外の費用を合計すると、3年間で数十万円から、遠方受験などを含めると100万円近くになる可能性もあります。塾費用と合わせて、これらの費用も念頭に置いた上で、中学受験のトータル予算を考えることが極めて重要です。

費用だけで決めない!塾選びで他に確認すべきポイント

中学受験の塾選びにおいて、費用は非常に重要な判断基準の一つです。しかし、費用だけで塾を決めてしまうと、「安かろう悪かろう」で成績が伸び悩んだり、「高額なのに子どもに合わない」といったミスマッチが生じたりする可能性があります。お子さんが3年間という長い時間を過ごす場所だからこそ、費用以外の多角的な視点から、最適な環境を見極めることが不可欠です。ここでは、塾選びで費用以外に必ず確認すべき5つのポイントを解説します。

子どもの学力や性格との相性

塾選びで最も大切なのは、「その塾がお子さんの学力レベルや性格に合っているか」という点です。どんなに合格実績が豊富な塾でも、お子さんに合わなければ能力を最大限に引き出すことはできません。

- 競争環境を好むか、マイペースに進めたいか:

- 競争好きで負けず嫌いな子: SAPIXや早稲田アカデミーのように、頻繁なクラス替えや成績順の座席で競争心を煽る環境が、モチベーションアップにつながることがあります。

- マイペースでじっくり取り組みたい子: 日能研や四谷大塚のように、比較的穏やかな雰囲気の中で、自分のペースで学習を進められる環境の方が安心して力を発揮できる場合があります。

- 面倒見の良さを求めるか、自主性を重んじるか:

- 手厚いサポートが必要な子: 宿題の管理や質問対応、精神的なフォローまで丁寧に行ってくれる面倒見の良い塾(例:希学園、小規模な地域密着型塾)が向いています。

- 自分で計画を立てて進められる子: SAPIXのように、家庭学習の比重が大きく、ある程度自主性が求められる塾でも力を伸ばせます。

これらの相性を見極めるために、必ず体験授業に参加しましょう。 実際の授業の雰囲気、先生の教え方、周りの生徒たちの様子などを、お子さん自身の肌で感じることが何よりも重要です。体験後、「楽しかった」「わかりやすかった」「また行きたい」とお子さんが前向きな感想を持つかどうかが、大きな判断材料となります。

カリキュラムや授業の進め方

塾によって、学習の進め方やカリキュラムの設計思想は大きく異なります。これが学習効率に直結するため、しっかり確認する必要があります。

- 予習中心か、復習中心か:

- 予習型(例:四谷大塚): 事前にテキストを読み、ある程度自分で内容を理解してから授業に臨むスタイル。家庭での予習が前提となるため、自学自習の習慣がつきやすい一方、予習が負担になる子もいます。

- 復習型(例:SAPIX、浜学園): 授業で初めて新しい内容を学び、その内容を家庭での宿題や次の授業のテストで定着させていくスタイル。授業への集中力が求められますが、予習の負担はありません。

- カリキュラムの進度と深度:

- 塾のカリキュラムは、小学校の進度とは全く異なり、非常に高速で進みます。そのスピードにお子さんがついていけそうか、見極める必要があります。

- 難関校を目指す塾ほど、早い段階から深い内容まで掘り下げます。お子さんの現在の学力や目標とする学校のレベルに合ったカリキュラムかを確認しましょう。

入塾説明会で年間のカリキュラム表をもらい、どのようなペースでどの単元を学習するのかを具体的に把握しておくことが大切です。

合格実績

塾の合格実績は、その塾の指導力や情報力を示す重要な指標です。ただし、実績の数字を見る際には注意が必要です。

- 合格者「数」だけでなく「率」も見る:

- 「〇〇中学校 合格者100名!」という数字だけを見ると圧倒されがちですが、その塾の6年生の在籍総数が1000人であれば、合格率は10%です。一方、在籍50人で15名合格していれば、合格率は30%です。可能であれば、在籍者数に対する合格率を意識すると、より実態に近い塾の力量が見えてきます。

- 自分の子どもの志望校レベルの実績を見る:

- 最難関校の実績が豊富な塾が、必ずしも中堅校の対策に強いとは限りません。ご家庭が目標とするレベルの学校群(最難関、上位、中堅など)において、安定して合格者を出しているかを確認することが重要です。

- 一人で複数の学校に合格した「延べ人数」か、実際に進学した「実数」か:

- 多くの塾が発表しているのは「延べ合格者数」です。一人の優秀な生徒が5校に合格すれば「5名」とカウントされます。この点を理解した上で、実績を参考にしましょう。

塾の雰囲気やサポート体制

子どもが安心して質問でき、保護者も信頼して相談できる環境かどうかも、塾選びの重要なポイントです。

- 講師やスタッフの対応:

- 入塾説明会や電話での問い合わせの際に、スタッフの対応が丁寧で誠実かを確認しましょう。

- 講師は質問しやすい雰囲気か、生徒一人ひとりに目を配っているか。体験授業の際に、授業後の様子などを観察してみるのがおすすめです。

- 保護者へのサポート体制:

- 保護者会や個人面談の頻度と内容はどうか。定期的に学習状況や進路について相談できる機会が設けられているかは非常に重要です。

- 欠席した際のフォロー(授業の動画配信、補習など)はあるか。

- 家庭学習の進め方について、具体的なアドバイスをもらえるか。

これらのサポート体制が充実している塾は、親子ともに安心して受験勉強を進めることができます。

通塾のしやすさ(距離・時間)

最後に、物理的な通いやすさも見逃せないポイントです。特に高学年になると通塾日数が増え、帰宅時間も遅くなります。

- 自宅からの距離と所要時間:

- 通塾に時間がかかりすぎると、子どもの体力的な負担が大きくなり、家庭学習や睡眠の時間が削られてしまいます。一般的に、ドアツードアで30分~45分以内が無理のない範囲とされています。

- 交通手段と安全性:

- 電車やバスを利用する場合、乗り換えは少ないか。夜遅くに帰宅することを考え、駅やバス停から塾までの道、自宅までの道は人通りが多く明るいか、など安全面を必ず確認しましょう。

- 自習室の有無と利用しやすさ:

- 授業がない日でも利用できる自習室があれば、集中して学習できる環境が確保できます。利用可能な時間やルールも確認しておくと良いでしょう。

どんなに素晴らしい塾でも、通い続けるのが困難では意味がありません。3年間、無理なく安全に通えることを大前提として塾を選びましょう。これらのポイントを総合的に検討し、お子さんとご家庭にとって「最高の塾」を見つけることが、中学受験成功への第一歩となります。

中学受験の塾費用に関するよくある質問

中学受験と塾費用について検討を始めると、多くの保護者が共通の疑問を抱きます。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

塾なしで中学受験は可能?

この質問に対する答えは、「理論的には可能ですが、極めて難しい」というのが現実です。塾なしで中学受験を成功させるには、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。

- 保護者の高い指導力と情報収集能力:

- 中学受験の算数や国語は、小学校の学習範囲をはるかに超える特殊な知識や解法テクニックが求められます。保護者がこれらの内容を理解し、子どもに分かりやすく教えるだけの指導力が必要です。

- 最新の入試傾向、各学校の特徴、併願校の組み合わせ戦略といった、塾が持つような膨大な情報を自力で収集し、分析する能力も不可欠です。

- 子どもの高い自己管理能力と強い意志:

- 塾に通っていれば、カリキュラムに沿って学習が進み、定期的なテストで自分の立ち位置を確認できます。塾なしの場合、学習計画の立案から実行、進捗管理まで、すべてを自分で行わなければなりません。強い意志と自己管理能力がなければ、計画倒れに終わってしまいます。

- 客観的な立ち位置の把握の難しさ:

- 塾の公開模試などを活用しない限り、全受験生の中での自分の学力レベルを客観的に把握することが困難です。これにより、適切な志望校選びが難しくなるリスクがあります。

- モチベーションの維持:

- 塾には同じ目標を持つ仲間やライバルがいます。互いに励まし合い、切磋琢磨する環境は、辛い受験勉強を乗り越える上で大きな支えとなります。家庭学習だけでは、このモチベーションを維持し続けるのが難しい場合があります。

これらの条件をすべて満たせる家庭は、ごく少数でしょう。特に、難関校や人気校を目指すのであれば、塾の活用は合格のための必須要素に近いと言えます。塾は単に勉強を教える場所ではなく、長年蓄積された受験ノウハウ、情報ネットワーク、そして精神的なサポートといった、合格に必要なパッケージを提供してくれる存在なのです。

ただし、比較的入試問題が平易な学校を第一志望とする場合や、保護者が教育関係者である場合など、特定の条件下では塾なしでの挑戦も不可能ではありません。その場合でも、学習のペースメーカーとして通信教育を活用したり、自分の立ち位置を確認するために大手塾の公開模試だけは定期的に受験したりするといった工夫が推奨されます。

塾費用の支払いのタイミングは?

塾費用の支払いタイミングや方法は、塾によって異なりますが、一般的には以下のようなパターンが多く見られます。

- 通常授業料(月謝):

- 毎月、指定日に口座振替で支払うのが最も一般的な方法です。前月末や当月初の引き落としが多く、事前に年間スケジュールで引き落とし日が案内されます。

- 一部の塾では、クレジットカード払いに対応している場合もあります。

- 入塾金・初期費用:

- 入塾手続きの際に、現金または銀行振込で一括して支払います。

- 季節講習費(夏期・冬期など):

- 講習が始まる前の指定された期間内に、一括で支払うのが一般的です。通常授業料とは別に、銀行振込用の請求書が送られてきたり、口座から自動で引き落とされたりします。金額が大きいため、事前に支払い時期と金額をしっかり把握しておく必要があります。

- 教材費・テスト代:

- 支払い方法は塾によって様々です。

- 年度初めや半期ごとに一括で請求されるケース。

- 毎月の授業料に上乗せして請求されるケース。

- テストを受ける都度、申し込み時に支払うケース。

- 支払い方法は塾によって様々です。

重要なのは、入塾説明会や資料で、年間の支払いスケジュール全体を把握しておくことです。多くの塾では、年間の費用総額と、それぞれの費用の支払い時期を一覧にした「年間費用内訳書」のようなものを用意しています。「6月と11月は季節講習費の支払いで数十万円の出費がある」といった大きな支出のタイミングをあらかじめカレンダーに書き込んでおくなど、計画的な資金管理を心がけることが、家計の負担を平準化し、安心して受験をサポートする上で不可欠です。もし不明な点があれば、遠慮なく塾の事務局に問い合わせて確認しましょう。

まとめ:総額を把握して無理のない受験計画を立てよう

中学受験は、子どもの将来の可能性を広げるための大きな挑戦です。その挑戦を支える進学塾は、合格に向けて非常に心強いパートナーとなりますが、同時に多額の費用がかかることも事実です。

本記事で解説したように、小学4年生から3年間の塾費用の総額は、一般的に200万円から400万円にものぼります。この金額は、通常授業料だけでなく、高額になりがちな季節講習費、志望校対策のための特別講座費、教材費、模試代など、様々な費用の積み重ねによって構成されています。さらに、これに加えて受験料や交通費、参考書代といった「塾以外の費用」も数十万円単位で必要となるため、トータルの教育費は想像以上に大きくなる可能性があります。

中学受験という長期間にわたる挑戦を、親子ともに心穏やかに、そして全力で乗り切るために最も重要なこと。それは、「費用の全体像を事前に、そして正確に把握し、長期的な視点で無理のない資金計画を立てること」に尽きます。どの時期にどれくらいの支払いが発生するのかを理解し、計画的に備えることで、経済的な不安を軽減し、子どものサポートに集中できます。

また、塾選びにおいては、費用はあくまで判断材料の一つです。SAPIXや早稲田アカデミーのような難関校に強い高額な塾もあれば、日能研や四谷大塚のような幅広い層に対応する標準的な費用の塾もあります。しかし、最も大切なのは、その塾の指導方針や雰囲気が、お子さんの性格や学力と合っているかどうかです。合格実績や費用の多寡だけで判断するのではなく、体験授業などを通じてお子さん自身の反応を確かめ、カリキュラム、サポート体制、通塾のしやすさなどを総合的に検討することが、後悔のない選択につながります。

特待生制度の活用や、必要な講座の戦略的な取捨選択、通信教育との併用など、費用を賢く抑える工夫も可能です。この記事でご紹介した情報が、各ご家庭にとって最適な塾選びと、無理のない受験計画を立てるための一助となれば幸いです。中学受験は、家族一丸となって臨むプロジェクトです。しっかりと情報を集め、計画を立て、お子さまにとって最高の環境を整えてあげましょう。