高校受験を控えた中学生やその保護者の方にとって、「推薦入試」という言葉は馴染み深いものでしょう。しかし、その具体的な仕組みや種類、一般入試との違い、そして合格に向けた対策について、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

推薦入試は、学力試験だけでなく、中学校での学習成績や生活態度、部活動や生徒会活動など、個人の多様な強みや意欲を総合的に評価する入試制度です。一般入試よりも早い時期に合格が決まる可能性があるため、多くの受験生にとって魅力的な選択肢の一つとなっています。

しかし、その一方で「誰でも受けられるわけではない」「合格したら辞退できない場合がある」「対策に時間がかかる」といった注意点も存在します。推薦入試を有効に活用するためには、その特性を正しく理解し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

この記事では、高校受験における推薦入試について、その基礎知識から具体的な対策方法までを網羅的に解説します。推薦入試の仕組みや種類、メリット・デメリット、出願条件、選考内容、そして合格を勝ち取るための具体的なステップまで、詳しく見ていきましょう。この記事が、あなたの高校受験という大きな挑戦の一助となれば幸いです。

目次

高校受験の推薦入試とは

高校受験における「推薦入試」は、多くの受験生が最初に検討する選択肢の一つです。一般入試が主に学力試験の結果で合否を判断するのに対し、推薦入試はより多角的な視点から受験生を評価します。ここでは、推薦入試の基本的な仕組みと、一般入試との明確な違いについて掘り下げていきましょう。

推薦入試の仕組み

推薦入試の最も基本的な定義は、「在籍する中学校の学校長からの推薦に基づいて出願する入試方式」であるということです。これは、受験生が「この生徒は貴校にふさわしい人物です」と中学校からお墨付きをもらって受験することを意味します。

この制度の根底にあるのは、ペーパーテストの点数だけでは測れない生徒の能力や資質を評価しようという考え方です。高校側は、学業成績が優秀な生徒はもちろんのこと、特定のスポーツや文化活動で優れた才能を持つ生徒、リーダーシップを発揮できる生徒、真面目でコツコツと努力を続けられる生徒など、多様な個性や背景を持つ人材を求めています。推薦入試は、こうした高校側が求める生徒像(アドミッション・ポリシー)に合致する生徒を、早期に確保するための重要な手段なのです。

推薦入試の選考プロセスは、一般的に以下の流れで進みます。

- 校内選考:

まず、推薦入試に出願したい生徒は、中学校内で選考を受ける必要があります。高校側が提示する出願条件(後述する内申点や欠席日数の基準など)を満たしていることが大前提です。希望者が推薦枠を上回る場合は、中学校での成績や活動実績などを基に、誰を推薦するかが決定されます。この校内選考を通過することが、推薦入試への第一歩となります。 - 出願:

校内選考を通過し、中学校長の推薦書を得られた生徒は、志望校に願書や調査書、志望理由書などの必要書類を提出します。出願期間は一般入試よりも早く、例年12月下旬から1月中旬頃に設定されることが多くなっています。 - 選考(試験):

出願後、高校側による選考が行われます。選考方法は学校によって多岐にわたりますが、主に書類審査、面接、作文・小論文が中心となります。学校によっては、基礎的な学力を見るための適性検査や、スポーツ・文化活動の実績を評価するための実技検査が課されることもあります。選考日は1月下旬から2月上旬頃が一般的です。 - 合格発表:

選考後、数日から1週間程度で合格者が発表されます。これも一般入試より早く、2月上旬から中旬には結果が判明します。推薦入試で合格した場合、多くのケース(特に公立高校の推薦や私立高校の単願推薦)では、入学が確約され、その後の一般入試を受験する必要がなくなります。

このように、推薦入試は中学校での3年間の積み重ねが評価される制度であり、計画的な準備が合格の鍵を握る入試方式といえるでしょう。

一般入試との違い

推薦入試と一般入試は、同じ「高校入試」という枠組みの中にありながら、その性質は大きく異なります。両者の違いを正しく理解することは、自分に合った受験戦略を立てる上で非常に重要です。

ここでは、主な違いを比較表の形で整理してみましょう。

| 比較項目 | 推薦入試 | 一般入試 |

|---|---|---|

| 主な評価基準 | 調査書(内申点)、面接、作文、活動実績など総合的に評価 | 当日の学力試験の得点が中心(調査書も加味される) |

| 出願資格 | 中学校長の推薦が必要。内申点や欠席日数などの基準あり。 | 原則として誰でも出願可能。 |

| 選考時期 | 1月下旬〜2月上旬 | 2月下旬〜3月上旬(公立)、1月下旬〜2月中旬(私立) |

| 合格発表時期 | 2月上旬〜中旬 | 3月上旬〜中旬(公立)、2月中旬以降(私立) |

| 選考内容 | 面接、作文・小論文、適性検査、実技検査など多様。 | 主に5教科(国数英理社)または3教科(国数英)の学力試験。 |

| 合格後の拘束力 | 原則として辞退不可(特に単願・公立)。 | 合格後も入学手続きをしなければ辞退可能(併願の場合)。 |

| 募集定員 | 募集定員の一部(10%〜50%程度)。枠が少ない。 | 募集定員の大部分。 |

| 合格の難易度 | 倍率は低い傾向にあるが、出願基準が高く、不合格になる可能性も十分ある。 | 学力試験の得点次第。高得点を目指す競争が激しい。 |

この表からわかるように、両者は評価の軸が根本的に異なります。

一般入試は、試験当日のパフォーマンスが合否を大きく左右する「一発勝負」の側面が強いのに対し、推薦入試は、中学3年間の学業成績、生活態度、課外活動といった「継続的な努力の積み重ね」が評価の土台となります。

具体的に言えば、一般入試では、たとえ中学校での成績が芳しくなくても、受験勉強を猛烈に頑張って当日の試験で高得点を取れば、逆転合格が可能です。一方で推薦入試は、直前の追い込みだけではどうにもなりません。中学1年生の頃からの定期テストの成績や、授業態度、提出物といった日々の積み重ねが、内申点としてダイレクトに評価に影響します。

また、アピールできる強みの種類も異なります。学力試験が得意な生徒は一般入試でその力を発揮できますが、「人前で話すのが得意」「リーダーシップがある」「部活動で県大会に出場した」といった、ペーパーテストでは測れない能力を持つ生徒にとっては、推薦入試が絶好のアピールの場となります。面接や活動実績の評価を通じて、自分の個性や情熱を直接伝えることができるのです。

どちらの入試が良い・悪いということではなく、自分の特性やこれまでの頑張りを最も効果的に評価してもらえるのはどちらか、という視点で考えることが重要です。推薦入試と一般入試、両方の選択肢を視野に入れ、それぞれの特性を理解した上で、最適な受験プランを構築していきましょう。

高校の推薦入試の種類

高校の推薦入試は、一括りに「推薦」といっても、その中身は多岐にわたります。特に、公立高校と私立高校とでは、制度の立て付けや種類が大きく異なります。自分の志望校がどのような推薦制度を設けているのかを正確に把握することは、対策を始める上での第一歩です。ここでは、公立高校と私立高校に分けて、推薦入試の主な種類を詳しく解説します。

公立高校の推薦入試

公立高校の推薦入試は、各都道府県の教育委員会が定めたルールに則って実施されます。そのため、地域によって制度の名称や内容、募集枠の割合などが異なる点に注意が必要です。しかし、一般的には「一般推薦」と「特別推薦」の2つのカテゴリーに大別できます。

一般推薦

一般推薦は、公立高校の推薦入試の中で最も一般的な形式です。特定の分野での顕著な実績は問われず、中学校での学業成績や生活態度が優秀で、志望校の教育方針をよく理解し、学習意欲が高い生徒を対象とします。

出願条件として最も重視されるのは、調査書に記載される内申点(評定)です。例えば、「9教科の評定合計が〇〇以上」や「主要5教科に『2』以下の評定がないこと」といった具体的な基準が設けられています。この基準をクリアしていることが、出願の最低条件となります。加えて、欠席日数が少ないことや、基本的な生活態度が良好であることも求められます。

選考方法は、「調査書」「面接」「作文または小論文」の3点セットが基本です。

- 調査書: 内申点が点数化され、合否の大きな要素を占めます。

- 面接: 個人面接または集団面接が行われ、志望動機や自己PR、学習意欲、コミュニケーション能力などが評価されます。

- 作文・小論文: 与えられたテーマについて自分の考えを記述させ、思考力や表現力、論理構成能力などを見ます。

一部の高校では、これらに加えて、国語・数学・英語の基礎的な学力を見る「適性検査」が課されることもあります。一般推薦は、中学3年間、真面目にコツコツと学校生活を送ってきた生徒が正当に評価される入試制度といえるでしょう。

特別推薦(文化・スポーツなど)

特別推薦は、特定の分野において優れた能力や顕著な実績を持つ生徒を対象とする推薦制度です。一般的に「文化・スポーツ等特別推薦」といった名称で呼ばれます。普通科だけでなく、専門学科(工業、商業、農業、芸術、体育など)で実施されることが多いのが特徴です。

出願条件は、一般推薦の基準に加えて、各高校・学科が指定する分野での実績が求められます。

- スポーツ推薦: サッカー、野球、バスケットボール、陸上競技、吹奏楽部など、特定の部活動で「都道府県大会ベスト8以上」「全国大会出場経験」といった具体的な実績が必要です。

- 文化推薦: 美術、書道、音楽などでコンクール入賞歴がある生徒や、理科の研究で優れた成果を上げた生徒などが対象となります。

- その他の推薦: 生徒会活動での役職経験(生徒会長、副会長など)や、ボランティア活動、英語検定や漢字検定などの資格取得を評価するケースもあります。

選考方法は、一般推薦と同様の「調査書」「面接」「作文」に加えて、専門性を評価するための「実技検査」や「実績審査」が実施されるのが大きな特徴です。例えば、サッカーであればドリブルやシュートなどの基本技術、吹奏楽であれば課題曲の演奏などが評価されます。

特別推薦は、学業だけでなく、自分の好きなことや得意なことに打ち込んできた努力が直接評価につながるため、該当する生徒にとっては非常に大きなチャンスとなります。

私立高校の推薦入試

私立高校は、公立高校以上に学校独自の多様な推薦入試制度を設けています。建学の精神や教育方針に基づき、求める生徒像が明確であるため、それに合致する生徒を確保するために様々な工夫が凝らされています。ここでは、私立高校でよく見られる代表的な推薦入試の種類を見ていきましょう。

単願推薦(専願)

単願推薦は、その名の通り「その高校にのみ出願する」こと、そして「合格した場合には必ず入学する」ことを約束する推薦制度です。「専願」とも呼ばれます。

この制度の最大のメリットは、他の推薦制度や一般入試に比べて合格の可能性が非常に高いことです。高校側からすれば、入学を確約してくれる生徒は、定員を確実に確保できるため、非常にありがたい存在です。そのため、出願基準を満たしていれば、よほどのことがない限り合格できるケースが多くなっています。

一方で、最大のデメリットは「合格後の辞退が原則として認められない」ことです。そのため、単願推薦に出願する際は、「この高校に本当に行きたい」という強い意志と覚悟が必要です。第一志望の私立高校がある生徒にとっては、最も確実性の高い受験方法といえるでしょう。

併願推薦

併願推薦は、その私立高校を推薦で受験しつつ、他の高校(主に公立高校)の一般入試も受験できる制度です。一般的に「滑り止め」として利用されることが多く、多くの受験生がこの制度を活用しています。

出願にあたっては、単願推薦と同様に内申点の基準などが設けられていますが、単願推薦よりも若干厳しい基準が設定されていることが一般的です。また、合格した場合でも、入学手続きの締め切りが公立高校の合格発表後に設定されていることがほとんどです。これにより、受験生は公立高校の合否結果を見てから、どちらの高校に進学するかを選択できます。

併願推薦は、第一志望の公立高校に挑戦しつつ、万が一の場合の進学先を確保しておきたい受験生にとって、精神的な安定をもたらす非常に重要な選択肢です。ただし、都道府県によっては制度の有無や名称が異なるため(例:神奈川県の「併願確約」など)、お住まいの地域のルールをよく確認する必要があります。

指定校推薦

指定校推薦は、高校側が特定の中学校に対して推薦枠を設け、その中学校から推薦された生徒を受け入れる制度です。大学入試では一般的ですが、高校入試でも一部の私立高校で採用されています。

この制度の特徴は、高校と中学校の信頼関係に基づいている点です。高校は、過去の入学者実績などから信頼できる中学校を選んで推薦枠を提供します。生徒はまず、中学校内で行われる選考を通過しなければなりません。校内選考は非常に厳しく、内申点だけでなく、生活態度や部活動実績など、総合的に最も優秀な生徒が選ばれる傾向にあります。

校内選考を通過できれば、合格率は極めて高いのが最大のメリットです。しかし、そもそも自分の在籍する中学校に志望校からの推薦枠がなければ、この制度を利用することはできません。

自己推薦

自己推薦は、これまで説明してきた「中学校長の推薦書」を必要としない、生徒自身が直接出願する形式の推薦入試です。近年、生徒の主体性やプレゼンテーション能力を評価する流れの中で、採用する私立高校が増えています。

出願条件として内申点の基準が設けられていないか、比較的緩やかであることが多い一方、「なぜこの高校でなければならないのか」を具体的に示す志望理由書や、自己PR書の提出が求められます。選考では面接が特に重視され、自分の強みや将来の目標、高校で何をしたいかを論理的かつ情熱的に語る能力が問われます。

学業成績には自信がないけれど、「この分野なら誰にも負けない」という特技や実績がある生徒や、自分の考えを言葉で表現するのが得意な生徒にとっては、大きなチャンスとなる入試方式です。

| 私立高校の推薦入試の種類 | 特徴 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 単願推薦(専願) | 合格後の入学が前提。 | 合格率が非常に高い。早期に進路が決定する。 | 原則として辞退不可。志望校を慎重に選ぶ必要がある。 |

| 併願推薦 | 他の高校(主に公立)との併願が可能。 | 「滑り止め」を確保できる。精神的な安定につながる。 | 単願より合格基準が厳しい傾向。入学金の一部納入が必要な場合も。 |

| 指定校推薦 | 高校が特定の中学校に推薦枠を提供する。 | 校内選考を通過すれば、合格がほぼ確実。 | 自分の学校に枠がなければ利用不可。校内選考が厳しい。 |

| 自己推薦 | 中学校長の推薦が不要で、直接出願する。 | 内申点以外の個性や実績、意欲をアピールできる。 | 面接や書類での表現力が問われる。対策が難しい場合も。 |

推薦入試のメリット・デメリット

推薦入試は、多くの受験生にとって魅力的な選択肢ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。この制度を利用するかどうかを判断するためには、両方の側面を冷静に比較検討し、自分の状況や性格に合っているかを見極めることが重要です。ここでは、推薦入試がもたらす3つの主要なメリットと、注意すべき3つのデメリットを詳しく解説します。

推薦入試の3つのメリット

① 早期に合格が決まる

推薦入試の最大のメリットは、一般入試よりも約1ヶ月早く合格内定を得られることです。一般的に、推薦入試の合格発表は2月上旬から中旬に行われます。一方、公立高校の一般入試は3月上旬に合格発表が行われるのが通例です。この「1ヶ月」の差は、受験生にとって非常に大きな意味を持ちます。

まず、精神的な負担が大幅に軽減されます。受験直前期のピリピリとした雰囲気や、「もし不合格だったらどうしよう」という不安から解放され、心にゆとりを持って中学校の卒業までの期間を過ごせます。周囲の友人が追い込みの勉強に励んでいる中で、自分はすでに行き先が決まっているという安心感は計り知れません。

さらに、この早期に確保できた時間を有効に活用できます。例えば、

- 高校入学後の学習準備: 高校で使う数学や英語の教科書を先取りして予習を進めることで、入学後の授業にスムーズについていけるようになります。スタートダッシュに成功すれば、その後の高校生活にも自信を持って臨めます。

- 苦手科目の克服: 中学時代に苦手だった科目を、時間をかけてじっくりと復習する機会が生まれます。

- 趣味や資格取得への挑戦: 読書やスポーツ、興味のあった資格の勉強など、これまで受験勉強のために我慢していたことに打ち込む時間も作れます。

このように、早期に合格を手にすることは、精神的な安定だけでなく、高校生活に向けた有意義な準備期間を得られるという実利的なメリットにもつながるのです。

② 合格のチャンスが増える

推薦入試に出願するということは、一般入試とは別に、もう一つ合格のチャンスを得ることを意味します。これは、受験という不確実性の高い挑戦において、非常に大きなアドバンテージです。

もし推薦入試で合格できれば、それで受験は終了です。万が一、推薦入試で不合格という結果になったとしても、そこで終わりではありません。その後に行われる一般入試に再挑戦することができます。つまり、「推薦入試」と「一般入試」という2回の受験機会を手にすることができるのです。

特に、「学力試験には少し不安があるけれど、内申点には自信がある」あるいは「部活動や生徒会活動で頑張ってきたことを評価してほしい」と考えている生徒にとって、推薦入試はまたとない機会です。一般入試という学力中心の土俵だけでなく、自分の得意なフィールドで勝負できるチャンスが増えることは、合格の可能性を大きく広げることにつながります。

「一発勝負は怖い」と感じるタイプの受験生にとって、この「チャンスが増える」という点は、安心して受験に臨むための強力な保険となるでしょう。

③ 学力試験以外の強みを活かせる

現代の入試では、知識の量や計算の速さといったペーパーテストで測れる学力だけでなく、多様な能力が評価される傾向にあります。推薦入試は、まさにその流れを体現した制度です。

一般入試では評価されにくい、以下のような学力試験以外の「強み」を最大限にアピールできます。

- 継続的な努力: 中学1年生からコツコツと定期テストで良い点をとり、真面目に授業を受け、提出物をきちんと出すことで得られる高い内申点。

- リーダーシップや協調性: 部活動のキャプテンや生徒会長といった役職を務め、仲間をまとめて目標に向かって努力した経験。

- 特定の分野での才能: スポーツで県大会上位に入賞したり、文化活動のコンクールで優れた成績を収めたりした実績。

- 社会貢献への意識: ボランティア活動への積極的な参加。

- コミュニケーション能力: 面接でのハキハキとした受け答えや、自分の考えを論理的に伝える力。

これらの能力は、社会に出てから非常に重要になるものばかりです。高校側も、学力が高いだけでなく、こうした人間的な魅力やポテンシャルを持つ生徒を求めています。推薦入試は、自分という人間の「総合力」で勝負できる貴重な場であり、テストの点数だけでは表現しきれない自分の価値を証明する絶好の機会なのです。

推薦入試の3つのデメリット

① 原則として合格後の入学辞退ができない

メリットの裏返しとして、推薦入試には厳しい制約も伴います。その最も大きなものが、「合格した場合、特別な理由がない限り入学を辞退できない」という点です。これは、公立高校の推薦入試や、私立高校の単願推薦・指定校推薦において、絶対的なルールとなっています。

このルールは、高校と中学校、そして受験生本人の間の「信頼関係」に基づいています。中学校は「この生徒は貴校への入学を強く希望しており、合格すれば必ず入学します」と保証して推薦し、高校はそれを信じて合格を出します。もし合格者から安易に辞退者が出てしまうと、この信頼関係が崩れ、次年度以降、その中学校からの推薦枠が削減されたり、廃止されたりするといった深刻な事態につながりかねません。

そのため、推薦入試に出願する際は、「本当に行きたい学校か」「合格したら本当に入学する覚悟があるか」を、本人と保護者が真剣に話し合い、慎重に判断する必要があります。「なんとなく受かりやすそうだから」といった軽い気持ちで出願することは絶対に避けるべきです。第一志望ではない学校の推薦入試を受ける場合は、そのリスクを十分に理解しておく必要があります。

② 対策に時間がかかる

推薦入試は、学力試験がない、あるいは比重が低いからといって、準備が楽なわけでは決してありません。むしろ、一般入試とは異なる種類の対策に多くの時間と労力を要します。

具体的には、以下のような準備が必要です。

- 書類作成: 志望理由書や自己PR書など、自分自身と向き合い、考えを文章にまとめる作業には時間がかかります。何度も推敲を重ね、先生に添削してもらう必要があります。

- 面接練習: 想定される質問への回答を準備し、それをスラスラと自分の言葉で話せるようになるまで練習を繰り返さなければなりません。学校の先生や塾講師にお願いして、本番さながらの模擬面接も必要です。

- 作文・小論文対策: 文章の構成方法を学び、与えられたテーマで時間内に文章を書き上げる練習を積む必要があります。これも先生の添削が不可欠です。

これらの対策は、中学3年生の秋から冬にかけて、一般入試に向けた受験勉強と並行して行わなければなりません。定期テスト対策、受験勉強、そして推薦対策と、トリプルで負担がかかる時期となり、非常に忙しくなります。この負担を乗り越えるだけの計画性と自己管理能力が求められる点も、推薦入試の難しい側面といえるでしょう。

③ 不合格だった場合の精神的負担

推薦入試は合格のチャンスが増える一方で、不合格だった場合の精神的なダメージが大きいというリスクも抱えています。推薦入試は一般入試よりも早く結果が出るため、不合格の通知を受け取った後、すぐに気持ちを切り替えて一般入試に集中しなければなりません。

しかし、これは口で言うほど簡単なことではありません。

- 自信の喪失: 「中学校での頑張りを全否定されたような気がする」「自分は高校に必要とされていないのではないか」といったネガティブな感情に陥りがちです。

- 周囲からのプレッシャー: 周囲では推薦で合格を決めた友人がいる中で、自分だけが再び受験勉強を続けなければならない状況は、焦りや孤独感を生みます。

- 時間のロスへの不安: 「推薦対策に費やした時間は無駄だったのではないか」と感じてしまうこともあります。

推薦入試に挑戦する際は、あらかじめ「不合格になる可能性も十分にある」「推薦はあくまでチャンスの一つであり、本番は一般入試」という心構えを持っておくことが非常に重要です。もし不合格でも過度に落ち込まず、すぐに次の目標に向かって走り出せるような精神的な強さが求められます。保護者や先生も、万が一の場合の心のケアについて、事前に考えておく必要があるでしょう。

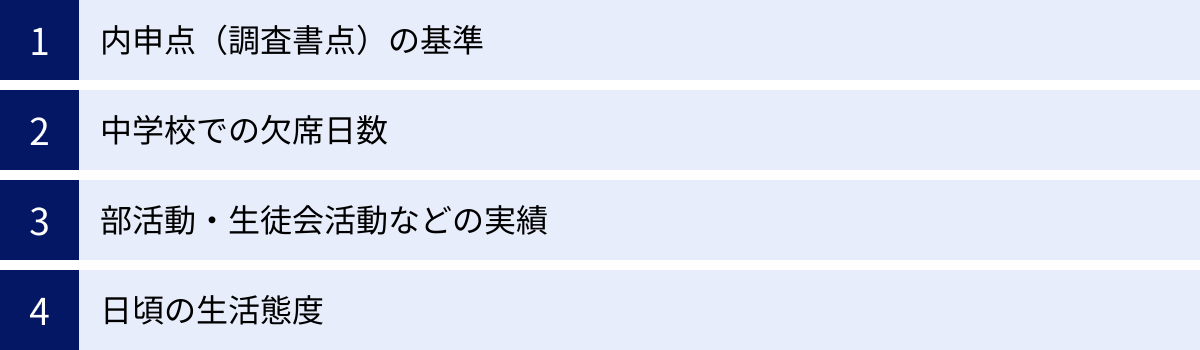

推薦入試の出願に必要な条件

推薦入試は、希望すれば誰でも出願できるわけではありません。高校側が設定する一定の基準、すなわち「出願条件」をクリアしていることが大前提となります。これらの条件は、受験生が高校生活を円滑に送り、学業に専念できるかどうかを判断するための最低限のフィルターとして機能します。ここでは、推薦入試の出願に際して一般的に求められる4つの主要な条件について詳しく見ていきましょう。

内申点(調査書点)の基準

推薦入試の合否を左右する最も重要な要素が「内申点」です。内申点とは、中学校での成績を点数化したもので、「調査書点」とも呼ばれます。この調査書は、在籍する中学校が作成し、志望校に提出する公式な書類です。

内申点の算出方法は都道府県や学校によって異なりますが、一般的には中学3年生の成績(2学期または前期)が中心になることが多いです。ただし、地域によっては中学1・2年生の成績も加味される場合があるため、中学入学当初からの継続的な努力が求められます。

内申点の基準は、高校側から明確に提示されます。その形式は様々です。

- 合計点の基準: 「9教科の5段階評定の合計が〇〇以上」(例:合計36以上)

- 特定の教科の基準: 「主要5教科(国数英理社)の評定合計が〇〇以上」(例:合計20以上)

- 最低評定の基準: 「評定に『2』や『1』がないこと」

- 上位評定の数の基準: 「評定『5』が〇個以上あること」

これらの基準は、志望校の偏差値や人気度によって大きく変動します。難関校や人気校ほど、求められる内申点の基準は高くなる傾向にあります。例えば、都立高校の推薦選抜では、オール4(評定合計36)程度では合格が難しく、オール5に近い成績が求められる学校も少なくありません。

自分の内申点が志望校の基準を満たしているかどうかは、推薦入試に出願できるかどうかの最初の関門です。まずは三者面談などの機会に、学校の先生に自分の内申点を確認し、志望校の基準について相談することが不可欠です。この基準をクリアしていなければ、スタートラインに立つことすらできないため、日々の学習がいかに重要であるかがわかります。

中学校での欠席日数

学業成績と並んで重視されるのが、中学校3年間(または中学3年生の1年間)の欠席日数です。多くの高校では、「3年間の欠席日数が合計で〇日以内(例:15日以内)」といった明確な基準を設けています。

この基準が設けられている理由は、欠席日数の多さが、生徒の学習意欲や健康状態、生活リズムの乱れを示す指標となりうるからです。高校側としては、入学後に頻繁に休むことなく、真面目に学校生活を送ってくれる生徒を求めています。欠席が多いと、授業についていけなくなったり、学校生活に馴染めなかったりするリスクが高いと判断されるのです。

もちろん、インフルエンザなどの感染症、入院を伴う病気や怪我、あるいは身内の不幸による忌引など、やむを得ない事情での欠席は考慮される場合があります。その際は、中学校の先生を通じて、欠席理由を証明する書類(診断書など)を提出したり、調査書の備考欄に事情を記載してもらったりするなどの対応が必要です。

一方で、特に理由のない欠席や、遅刻・早退の回数が多い場合は、生活態度の問題と見なされ、推薦を受けることが難しくなる可能性があります。日頃から健康管理に気を配り、規則正しい生活を送ることも、推薦入試に向けた重要な準備の一つと言えるでしょう。

部活動・生徒会活動などの実績

内申点や欠席日数といった基本的な条件に加えて、課外活動での実績も重要な評価対象となります。特に特別推薦(文化・スポーツ推薦など)では、これが合否を直接左右する条件となりますが、一般推薦においても大きなアピールポイントや加点要素になります。

評価される実績には、以下のようなものがあります。

- 部活動:

- スポーツ系:都道府県大会でベスト〇以上、ブロック大会出場、全国大会出場など、具体的な戦績。キャプテンや副キャプテンなどの役職経験。

- 文化系:吹奏楽コンクールや美術展での入賞、発表会での中心的な役割など。部長やパートリーダーなどの役職経験。

- 生徒会活動:

- 生徒会長、副会長、書記、会計といった役員としての活動経験。学校行事の企画・運営に中心的に関わった実績。

- 委員会活動:

- 各委員会の委員長や副委員長としてのリーダーシップ経験。

- 学級内での役割:

- 学級委員長や各係の責任者など、クラスのために貢献した経験。

- 資格・検定:

- 実用英語技能検定(英検)、日本漢字能力検定(漢検)、実用数学技能検定(数検)などで、一定以上の級(例:3級以上、準2級以上)を取得していること。

- ボランティア活動:

- 地域の清掃活動や福祉施設での活動などへの継続的な参加。

これらの活動は、調査書の「特別活動の記録」欄に記載されます。単に活動に参加しただけでなく、その中でどのような役割を果たし、何を学び、どう成長したのかを面接などで具体的に語れるようにしておくことが重要です。これらの実績は、生徒の主体性、協調性、リーダーシップ、責任感といった、数値化しにくい人間性を証明する貴重な材料となります。

日頃の生活態度

調査書には、9教科の評定だけでなく、「行動の記録」という項目があります。これは、生徒の日常的な学校生活の様子を、中学校の先生が評価して記録するものです。評価項目は地域によって異なりますが、一般的に「自主性・自律性」「協調性」「責任感」「勤労・奉仕の精神」といった観点から評価されます。

この「行動の記録」も、推薦入試の選考では意外なほど重視されます。なぜなら、生徒の人柄や社会性を客観的に示す情報だからです。

- 授業態度: 先生の話を真剣に聞き、積極的に発言や質問をしているか。

- 提出物: 宿題やレポートなどの提出物を、期限内に丁寧な内容で提出しているか。

- 校則遵守: 服装や頭髪などの身だしなみを含め、学校のルールを守って生活しているか。

- 協調性: 清掃活動や学校行事に真面目に取り組み、友人と良好な関係を築けているか。

たとえ成績が優秀であっても、授業態度が悪かったり、提出物を頻繁に忘れたりする生徒は、学習意欲が低い、あるいは自己管理能力に欠けると判断されかねません。高校側は、集団生活のルールを守り、他の生徒と協力して学校生活を送れる生徒を求めています。

推薦入試は、テストの点数だけでなく、「人として信頼できるか」という点も見られているのです。日頃から真面目で誠実な学校生活を送ることこそが、推薦入試に向けた最も基本的かつ重要な対策といえるでしょう。

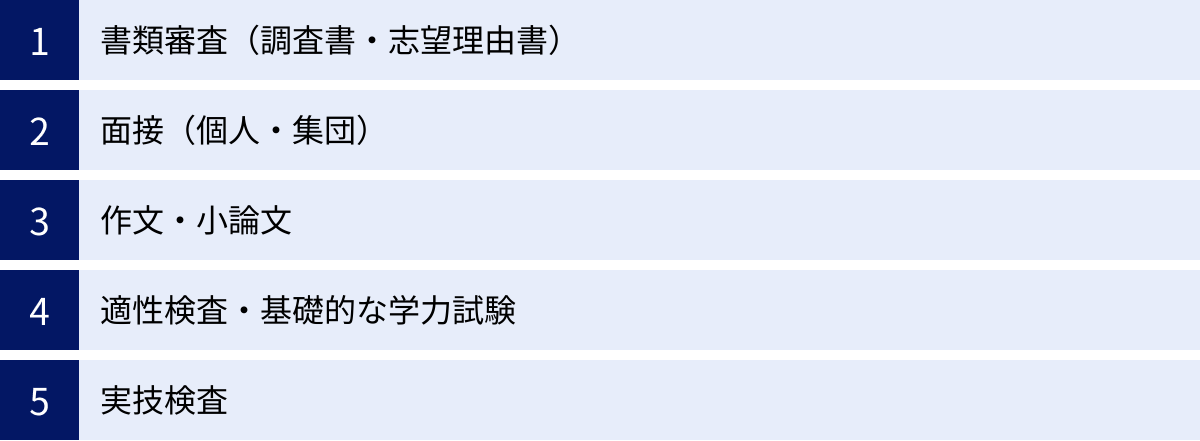

推薦入試の主な選考内容

推薦入試の出願条件をクリアし、無事に出願を終えた後、次はいよいよ高校側による選考(試験)です。推薦入試の選考方法は、一般入試の学力試験とは大きく異なり、多角的な評価が行われます。志望校がどの選考方法を重視しているかを事前に把握し、それぞれに特化した対策を講じることが合格への鍵となります。ここでは、推薦入試で一般的に行われる主な選考内容を5つに分けて解説します。

書類審査(調査書・志望理由書)

選考の第一段階であり、合否の土台となるのが書類審査です。提出された書類を通じて、受験生の基本的な情報や能力、意欲などが評価されます。

- 調査書: 中学校が作成するこの書類は、書類審査の中で最も客観的で重要な資料です。内申点(評定)はもちろん、欠席日数、特別活動の記録(部活動、生徒会活動など)、行動の記録(生活態度)など、中学校3年間の生徒の姿が凝縮されています。高校側はまずこの調査書を精査し、自校が求める基準を満たしているかを確認します。特に内申点は点数化され、他の選考要素(面接点、作文点など)と合算して総合評価されることが多いため、その重要度は計り知れません。

- 志望理由書(自己PR書): これは、受験生自身が作成し、自分をアピールするための唯一の書類です。なぜ数ある高校の中からこの学校を選んだのか、入学して何を学び、どのように成長したいのか、将来の夢は何か、といったことを自分の言葉で記述します。高校側は、志望理由書を通じて以下の点を見ています。

- 志望度の高さ: 学校の特色や教育方針(アドミッション・ポリシー)をどれだけ深く理解しているか。

- 自己分析力: 自分の長所や短所、これまでの経験を客観的に捉えられているか。

- 将来性・意欲: 高校生活やその先の将来に対する具体的なビジョンや情熱を持っているか。

- 文章力: 自分の考えを論理的で分かりやすく伝える文章が書けるか。

単に「家から近いから」「制服が可愛いから」といった表面的な理由ではなく、学校説明会で感じた魅力や、その高校でしか学べないこと、自分の将来の夢と学校での学びがどう結びつくかなどを具体的に盛り込むことが、説得力のある志望理由書を作成するポイントです。

面接(個人・集団)

面接は、推薦入試においてほぼ全ての学校で実施される、非常に重要な選考方法です。書類だけでは分からない受験生の人柄やコミュニケーション能力、思考力、熱意などを直接確認することを目的としています。面接には主に「個人面接」と「集団面接」の2つの形式があります。

- 個人面接: 受験生1人に対して、面接官(2〜3人程度)が質問をする形式です。時間は10〜15分程度。一人の受験生をじっくりと深掘りできるため、志望動機や自己PR、中学校生活での経験など、個人的な内容について詳しく聞かれることが多いです。回答の一つひとつに丁寧さが求められ、論理的な受け答えができるかが試されます。

- 集団面接: 受験生3〜6人程度がグループとなり、同時に面接を受ける形式です。面接官から全員に同じ質問がされたり、特定の受験生に個別の質問がされたりします。個人面接に比べて一人あたりの持ち時間は短いですが、他の受験生が話している時の聞く態度(傾聴力)や、グループ内での協調性、自分の意見を簡潔に述べる能力なども評価対象となります。他の受験生の立派な回答に気圧されない精神的な強さも必要です。

面接でよく聞かれる質問は、ある程度パターン化されています。

- 志望動機: 「なぜ本校を志望しましたか?」

- 自己PR: 「あなたの長所と短所を教えてください」

- 中学校生活: 「中学校で最も頑張ったことは何ですか?」

- 高校生活への抱負: 「高校に入学したら、何をしたいですか?」

- 将来の夢: 「将来、どのような職業に就きたいですか?」

- 時事問題: 「最近気になったニュースは何ですか?それについてどう思いますか?」

これらの質問に対し、丸暗記した答えを棒読みするのではなく、自分の言葉で、自信を持ってハキハキと話すことが何よりも重要です。入退室のマナーや身だしなみも評価に含まれるため、事前の練習が不可欠です。

作文・小論文

作文や小論文も、多くの推薦入試で課される選考科目です。与えられたテーマについて、制限時間内(40〜60分程度)に規定の文字数(400〜800字程度)で文章を作成します。これにより、受験生の思考力、構成力、表現力、そして人間性などが評価されます。

- 作文: 主に受験生自身の経験や考え、人柄を見ることを目的としています。「中学校生活で学んだこと」「私の尊敬する人」「高校生活への期待」といった、個人的なテーマが出題されることが多いです。自分の体験を具体的に描き、そこから何を感じ、何を学んだのかを素直な言葉で表現することが求められます。

- 小論文: 作文よりも論理的な思考力や客観的な分析力が問われます。「AIと人間の共存について」「グローバル化社会で求められる力とは」といった社会的なテーマや、短い課題文を読んで自分の意見を述べさせる形式などがあります。主張(結論)、理由(根拠)、具体例を挙げて、筋道を立てて論を展開する「序論・本論・結論」の構成が基本となります。

どちらも評価されるポイントは共通しており、

- テーマの理解: 出題の意図を正確に読み取っているか。

- 論理的な構成: 文章全体に一貫性があり、分かりやすい流れになっているか。

- 具体性: 抽象的な話に終始せず、具体的なエピソードや根拠を示せているか。

- 表現力: 語彙が豊かで、誤字脱字がなく、正しい日本語で書かれているか。

- 独自性: ありきたりな意見ではなく、自分なりの視点や考えが盛り込まれているか。

などが挙げられます。過去問を分析し、様々なテーマで実際に文章を書く練習を重ねることが最も効果的な対策です。

適性検査・基礎的な学力試験

一部の高校、特に進学校や人気の高い高校の推薦入試では、面接や作文に加えて「適性検査」や「基礎的な学力試験」が課されることがあります。これは、入学後の授業に最低限ついていけるだけの基礎学力が備わっているかを確認する目的で行われます。

- 内容: 一般入試の学力試験ほど難易度は高くなく、中学校の教科書レベルの基本的な問題が中心です。教科は国語・数学・英語の3教科、あるいはそれらを組み合わせた総合問題の形式が多く見られます。

- 形式: マークシート方式や簡単な記述式が一般的です。思考力を問うパズルのような問題が出題されることもあります。

- 目的: この検査は、単なる知識量を問うというよりは、資料を読み解く力、論理的に考える力、情報を処理する能力といった、学力の土台となる部分を見ています。

推薦入試だからといって学力試験の勉強を全くおろそかにしてよいわけではありません。日々の授業内容をしっかりと定着させ、基礎を固めておくことが、結果的に適性検査の対策にもつながります。

実技検査

実技検査は、スポーツ推薦や文化芸術推薦といった「特別推薦」において、中心的な選考項目となります。受験生が持つ専門的な技術や能力、そして将来のポテンシャルを直接評価するための試験です。

- スポーツ推薦の場合:

- サッカー: ドリブル、パス、シュートなどの基本技術、ミニゲーム形式での状況判断能力など。

- 野球: 投球、打撃、守備、走塁などの基礎的なプレー。

- 陸上競技: 専門種目のタイム測定など。

- 文化推薦の場合:

- 吹奏楽・音楽: 課題曲や自由曲の演奏、初見演奏、リズムテストなど。

- 美術・デザイン: デッサン、色彩構成など、与えられたテーマでの作品制作。

- 書道: 臨書(手本を真似て書く)や創作など。

これらの検査では、現時点での技術レベルの高さはもちろん、指導者からのアドバイスに対する理解力や素直さ、そして何よりもその活動に対する情熱や真摯な姿勢が見られています。自分の専門分野における日々の練習の成果を、自信を持って発揮することが求められます。

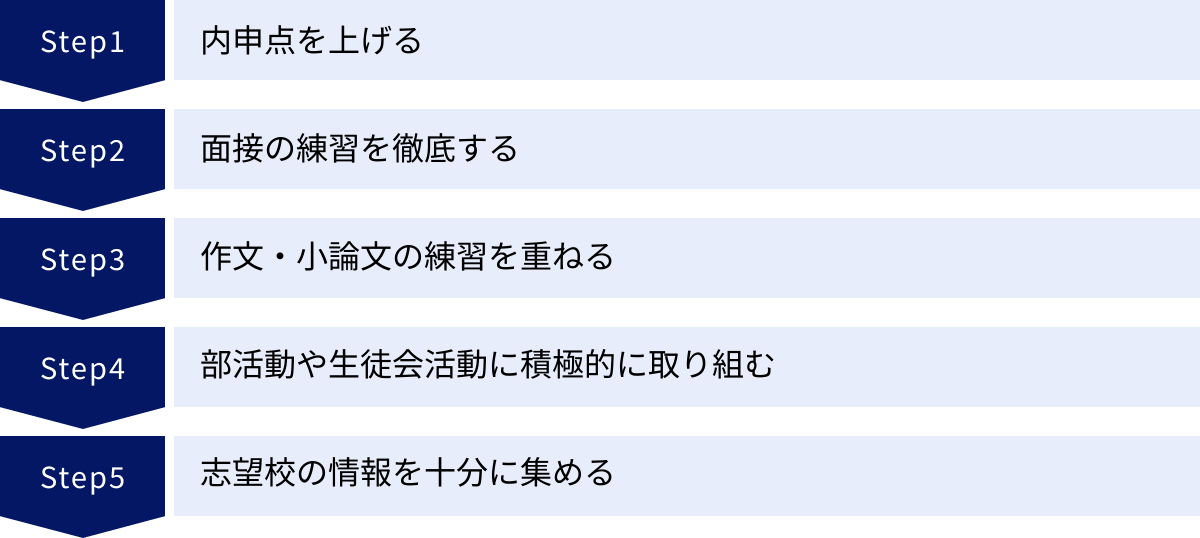

推薦入試に合格するための5つの対策

推薦入試での合格を勝ち取るためには、付け焼き刃の対策では通用しません。中学1年生の頃からの継続的な努力と、中学3年生になってからの計画的な準備が不可欠です。ここでは、推薦入試に合格するための具体的な5つの対策を、深掘りして解説します。

① 内申点を上げる

推薦入試の成否は、内申点にかかっているといっても過言ではありません。 内申点は、高校側が受験生を評価する上で最も客観的で信頼性の高い指標です。出願基準をクリアするため、そして選考で優位に立つために、内申点を1点でも多く積み上げることが最優先課題となります。

定期テストで高得点をとる

内申点を構成する最も大きな要素は、言うまでもなく定期テスト(中間テスト・期末テスト)の成績です。9教科の評定は、主にこの定期テストの点数によって決まります。したがって、日々の学習の中心は、定期テストで高得点を取ることに置くべきです。

- 計画的な学習: テスト範囲が発表されたら、すぐに学習計画を立てましょう。「テスト2週間前から始める」のではなく、毎日コツコツと授業の復習をすることが、結果的にテスト前の負担を軽くします。

- 授業内容の完全理解: テスト問題は、授業で扱った内容から出題されるのが基本です。教科書やノートを隅々まで見直し、分からないところは放置せず、すぐに先生や友人に質問して解決する習慣をつけましょう。

- ワークや問題集の反復: 学校で配布されたワークや問題集は、最低でも3回は繰り返しましょう。1回目は全体を解き、2回目は間違えた問題だけ、3回目は再度全体を解くことで、知識が確実に定着します。

- 副教科も手を抜かない: 推薦入試では、音楽、美術、保健体育、技術・家庭科といった副教科(実技教科)の評定も、主要5教科と同じ重みで評価されます。これらの教科のテスト対策や実技課題にも真剣に取り組むことが、内申点全体の底上げにつながります。

授業態度や提出物を徹底する

評定は、テストの点数だけで決まるわけではありません。「関心・意欲・態度」という観点別評価も、評定を決定する重要な要素です。これは、日々の授業態度や提出物の状況によって評価されます。

- 積極的な授業参加: 先生の話を真剣に聞くのはもちろん、積極的に手を挙げて発言したり、質問したりする姿勢は、学習意欲の高さを示す絶好のアピールになります。グループワークなどでも、主体的に意見を出すことを心がけましょう。

- 提出物の期限と質の遵守: 宿題やレポート、作品などの提出物は、必ず期限内に提出しましょう。期限を守ることは、責任感や自己管理能力の証明です。さらに、ただ提出するだけでなく、丁寧な字で書き、内容を充実させるなど、質の高い成果物を目指すことが、「意欲」の評価につながります。

- 忘れ物をしない: 教科書やノート、体操着などの忘れ物が多いと、学習への準備ができていないと見なされ、評価が下がる可能性があります。前日の夜に、翌日の持ち物を確認する習慣をつけましょう。

これらの地道な努力が、調査書の「行動の記録」欄にも好影響を与え、先生からの信頼を得ることにもつながります。

② 面接の練習を徹底する

面接は、あなたの人柄や熱意を直接伝えることができる貴重な機会です。ぶっつけ本番で臨むのは非常に危険です。十分な準備と練習を重ねることで、自信を持って本番に臨むことができます。

想定される質問への回答を準備する

まずは、面接でよく聞かれる定番の質問に対する自分なりの回答を準備することから始めましょう。

- 志望動機

- 自己PR(長所・短所)

- 中学校生活で頑張ったこと

- 高校で挑戦したいこと

- 将来の夢

- 得意科目・苦手科目

- 尊敬する人

- 最近気になったニュース

これらの質問に対し、ただ答えるのではなく、「なぜそう思うのか」「具体的にどのような経験をしたのか」という深掘りを意識して、エピソードを交えながら答えられるように準備します。文章を丸暗記するのではなく、伝えたいキーワードや要点を箇条書きでメモし、それを基に自分の言葉で話す練習をすると、より自然で説得力のある回答になります。作成した回答案は、一度学校の先生や塾の講師に見てもらい、客観的なアドバイスをもらうと良いでしょう。

先生や塾講師と模擬面接を行う

回答の準備ができたら、次はいよいよ実践練習です。頭の中でシミュレーションするだけでなく、実際に声に出して、人と対面で練習することが極めて重要です。

- 学校の先生にお願いする: 中学校の先生(担任、進路指導、学年主任など)は、受験指導のプロです。模擬面接をお願いすれば、本番さながらの緊張感の中で練習ができます。入退室のマナー、姿勢、視線、声の大きさ、言葉遣いなど、自分では気づきにくい点を細かくチェックしてもらい、的確なフィードバックをもらいましょう。

- 塾を活用する: 多くの進学塾では、推薦入試対策として面接指導を行っています。様々な高校の過去の質問データや評価ポイントを熟知しているため、より専門的な指導が期待できます。

- 家族や友人と練習する: 先生にお願いする前に、まずは家族や友人を相手に練習してみるのも良い方法です。人前で話すことに慣れる第一歩となります。

模擬面接は、最低でも3回以上は行うことをお勧めします。回数を重ねるごとに、緊張がほぐれ、落ち着いて話せるようになります。ビデオで撮影して自分の姿を客観的に見るのも、改善点を見つける上で非常に効果的です。

③ 作文・小論文の練習を重ねる

作文や小論文は、短期間で急に上達するものではありません。文章の基本的な型を学び、実際に書く練習を地道に繰り返すことが合格への近道です。

文章の基本構成を学ぶ

どのようなテーマであっても、分かりやすい文章には基本となる型があります。特に小論文では、「序論・本論・結論」の三段構成を意識することが重要です。

- 序論: テーマに対する自分の立場や主張(結論)を最初に明確に示します。「私は〜と考える。」といった形で、文章全体の方向性を提示する部分です。

- 本論: 序論で述べた主張の根拠や理由を、具体的なエピソードや客観的な事実を交えて詳しく説明します。最も文字数を割く、文章の中心部分です。「なぜなら〜だからだ。」「例えば〜という経験がある。」といった形で論を展開します。

- 結論: 本論の内容を要約し、序論で述べた主張を再度強調して締めくくります。「以上の理由から、私は〜と考える。」というように、文章全体をまとめる役割を果たします。

この型を意識するだけで、文章の論理性が格段に向上します。

過去問やテーマで実際に書く練習をする

型を学んだら、あとは実践あるのみです。

- 過去問を入手する: 志望校の過去の出題テーマを調べ、実際に時間を計って書いてみましょう。学校のウェブサイトで公開されていたり、塾が情報を持っていたりします。傾向を掴むことで、的を絞った対策ができます。

- 様々なテーマで書く: 過去問だけでなく、時事問題や自己分析に関する様々なテーマで書く練習をしましょう。新聞の社説やコラムを読み、それに対する自分の意見をまとめる練習も、思考力と表現力を鍛える上で有効です。

- 必ず添削してもらう: 書いた文章は、必ず国語の先生や塾の講師に添削してもらいましょう。 自分では気づけない構成の矛盾、表現の誤り、論理の飛躍などを指摘してもらうことで、文章力は飛躍的に向上します。赤ペンで修正された部分を素直に受け入れ、書き直す作業を繰り返すことが上達の鍵です。

④ 部活動や生徒会活動に積極的に取り組む

この対策は、中学3年生になってから始めるものではなく、中学1・2年生のうちから意識しておくべき長期的な視点での準備です。部活動や生徒会活動、委員会活動などへの積極的な参加は、内申書の「特別活動の記録」を豊かにし、面接での強力なアピール材料となります。

重要なのは、「主体性」です。単に所属しているだけでなく、キャプテンや生徒会長といった役職に挑戦したり、練習メニューの改善を提案したり、学校行事の企画に中心的に関わったりと、自ら考えて行動した経験が評価されます。困難な課題に仲間と協力して立ち向かい、乗り越えた経験は、あなたの人間的な成長を示す何よりの証拠となります。

これらの活動を通じて、「リーダーシップ」「協調性」「責任感」「課題解決能力」といった力を養い、その経験を自分の言葉で語れるようにしておくことが、他の受験生との差別化につながります。

⑤ 志望校の情報を十分に集める

「なぜこの高校に入りたいのか」という問いに、説得力を持って答えるためには、その高校について深く理解している必要があります。付け焼き刃の知識では、面接官に見抜かれてしまいます。

学校説明会やオープンスクールに参加する

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは分からない、学校の「生きた情報」を得るために、学校説明会やオープンスクールには必ず参加しましょう。

- 学校の雰囲気を感じる: 実際に校舎に足を運び、先生や在校生の様子を見ることで、自分に合う学校かどうかを肌で感じ取ることができます。

- 教育方針を直接聞く: 校長先生や担当の先生から、学校が目指す教育や求める生徒像について直接話を聞くことで、志望理由をより具体的に、深く考える材料が得られます。

- 個別相談会を活用する: 個別相談の機会があれば、推薦入試の具体的な基準や選考で重視する点など、気になることを直接質問してみましょう。熱意が伝わる良い機会にもなります。

これらの場で得た一次情報は、志望理由書や面接で「私は貴校の〇〇という点に魅力を感じました」と具体的に語るための、何よりの武器となります。

アドミッションポリシーを理解する

アドミッション・ポリシーとは、「入学者受け入れの方針」、つまり「学校がどのような生徒を求めているか」を明記した文書です。これは、推薦入試において、学校側が受験生を評価する際の最も基本的な指針となります。

学校のウェブサイトや募集要項に必ず記載されているので、隅々まで読み込みましょう。「主体性のある生徒」「探究心旺盛な生徒」「他者と協働できる生徒」といったキーワードを見つけ、自分の長所や経験が、そのポリシーにどのように合致しているかを考えてみましょう。

そして、志望理由書や面接では、このアドミッション・ポリシーを意識し、「私の〇〇という経験は、貴校が求める△△という生徒像に合致すると考えます」といった形でアピールすることで、志望度の高さを効果的に示すことができます。

高校の推薦入試に関するよくある質問

ここまで推薦入試の全体像について解説してきましたが、受験生や保護者の方が抱える疑問はまだ尽きないかもしれません。ここでは、特に多く寄せられる2つの質問について、具体的にお答えしていきます。

推薦入試に不合格になったらどうすればいい?

これは、推薦入試に挑戦するすべての受験生が抱く最大の不安かもしれません。一生懸命準備したにもかかわらず、不合格の通知を受け取った時のショックは大きいものです。しかし、ここで立ち止まっている時間はありません。 大切なのは、すぐに気持ちを切り替えて、次の目標である一般入試に全力を注ぐことです。

まず、心構えとして理解しておくべきなのは、「推薦入試は、合格できたらラッキーなボーナスステージ」だということです。推薦入試は募集枠が少なく、非常に優秀な生徒が集まるため、不合格になるのは決して珍しいことではありません。あなたの能力が否定されたわけではなく、単に今回はご縁がなかった、あるいは募集枠に対して希望者が多かっただけ、と捉えましょう。むしろ、一般入試という本番の前に、入試本番の緊張感を一度経験できたことは、大きなアドバンテージになります。

具体的な気持ちの切り替え方としては、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。

- 感情を吐き出す(1日だけ): 悔しい、悲しいという気持ちを無理に抑え込む必要はありません。結果が出た日だけは、思い切り泣いたり、親や信頼できる先生に話を聞いてもらったりして、感情を吐き出しましょう。ただし、この期間は1日だけと決めます。

- 目標を再設定する: 翌日からは、気持ちを強制的に「一般入試モード」に切り替えます。「一般入試で絶対に合格して見せる!」と、新たな目標を紙に書いて机の前に貼るなど、視覚的に意識づけるのも効果的です。

- すぐに勉強を再開する: 推薦入試の合否を待つ間、少し勉強が手につかなかったかもしれません。その遅れを取り戻すためにも、すぐに学習計画を見直し、勉強を再開しましょう。体を動かすことで、自然と心も前向きになります。

- 推薦の経験をプラスに捉える: 推薦入試の準備で得たものは、決して無駄にはなりません。

- 自己分析: 志望理由書を作成する中で、自分の長所や将来について深く考えた経験は、高校入学後の進路選択にも必ず役立ちます。

- 面接経験: 大人の前で自分の考えを話すという貴重な経験は、コミュニケーション能力の向上につながります。

- 文章力: 作文や小論文の練習で培った文章力は、国語の記述問題や、高校でのレポート作成に活かせます。

推薦入試での不合格は、失敗ではなく、一般入試での成功に向けた貴重な経験です。この経験をバネにして、より一層強くなった自分で一般入試に臨みましょう。保護者の方も、お子さんを責めることなく、「よく頑張ったね。さあ、次に向かおう」と温かく励まし、サポートしてあげることが大切です。

推薦入試の対策に塾は必要?

この質問に対する答えは、「必須ではないが、活用すれば非常に心強い味方になる」です。推薦入試の対策は、基本的には学校の先生方の協力を得ながら進めることが可能です。しかし、塾には学校だけでは得られないメリットがあるのも事実です。塾を利用するかどうかは、個人の状況や志望校のレベル、そして経済的な事情などを総合的に考慮して判断しましょう。

以下に、塾を利用するメリットと、学校だけでも対策可能な点を比較整理します。

| 対策項目 | 塾を利用するメリット | 学校だけでも可能か? |

|---|---|---|

| 情報収集 | 豊富なデータ: 過去の合格・不合格者の内申点データや、各高校の面接・作文の過去問など、膨大な情報を保有している。最新の入試傾向の分析も的確。 | 可能: 先生方は地域の高校の情報を熟知しており、過去の卒業生のデータも持っている。ただし、情報の網羅性や分析の深さでは塾に劣る場合がある。 |

| 面接練習 | 専門的な指導: 面接指導を専門に行う講師がいる場合が多く、より客観的で厳しい視点から、マナーや回答内容をブラッシュアップしてくれる。他の生徒との集団面接練習も可能。 | 可能: 担任の先生や進路指導の先生が、親身に何度も練習に付き合ってくれる。入退室のマナーなど基本的な指導は十分に受けられる。 |

| 作文・小論文 | 添削の質と量: 専門の講師による、論理構成や表現方法に関する的確な添削を何度も受けられる。多様なテーマの教材も豊富。 | 可能: 国語の先生にお願いすれば、丁寧に添削してくれる。ただし、先生も多忙なため、頻繁にお願いするのは難しい場合がある。 |

| モチベーション | 同じ目標を持つ仲間: 推薦入試を目指す他の生徒と一緒に学ぶことで、競争意識が芽生え、モチベーションを維持しやすい。 | 自己管理が必要: 基本的には個人での戦いになる。強い意志を持って計画的に進める必要がある。 |

塾の利用を特に検討した方が良いケースとしては、

- 志望校が、面接や小論文の配点が高い、非常に競争率の高い難関校である場合。

- 学校の先生に相談しにくい、あるいは先生が多忙で十分なサポートを得られそうにない場合。

- 自分一人では学習計画を立てたり、モチベーションを維持したりするのが苦手な場合。

などが挙げられます。

一方で、内申点が十分に高く、学校の先生との関係も良好で、自分で計画的に準備を進められる自信があるのであれば、必ずしも塾は必要ありません。まずは学校の先生に相談し、どのようなサポートが受けられるかを確認した上で、不足している部分を補うために塾の季節講習や単科講座を利用する、というのも賢い方法です.

最終的に大切なのは、与えられた環境を最大限に活用し、主体的に行動することです。塾に行くか行かないかにかかわらず、推薦入試の合格は、あなた自身の努力にかかっています。