現代社会は、AI技術の急速な発展やグローバル化の進展など、これまでにないスピードで変化を続けています。このような予測困難な時代において、子どもたちが未来をたくましく生き抜くためには、単に知識を暗記するだけではない、新たな能力が求められています。その核心となるのが「思考力・判断力・表現力」です。

2020年度から本格的に実施された新学習指導要領や大学入試改革でも、この3つの力は「学力の3要素」の中核として重視されています。しかし、「思考力」「判断力」「表現力」という言葉は抽象的で、具体的にどのような能力なのか、なぜ重要なのか、そして家庭でどのように育んでいけば良いのか、戸惑いを感じる保護者の方も少なくないでしょう。

この記事では、「思考力・判断力・表現力」とは何かという基本的な定義から、なぜ今これらの力が重要視されるのかという社会的背景、そして大学入試でどのように評価されるのかを具体的に解説します。さらに、ご家庭で今日から実践できる、子どもの思考力・判断力・表現力を伸ばすための具体的な方法や、親が心がけるべき注意点まで、網羅的にご紹介します。

この記事を通して、これからの時代に不可欠な能力の本質を理解し、お子様の未来を豊かにするためのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

「思考力・判断力・表現力」とは?学力の3要素との関係

近年、教育現場で頻繁に耳にするようになった「思考力・判断力・表現力」。これらの能力を正しく理解するためには、まずその上位概念である「学力の3要素」について知る必要があります。学力の3要素は、これからの時代を生きる子どもたちに求められる学力を多角的に捉えたものであり、新しい学習指導要領の根幹をなす考え方です。ここでは、学力の3要素との関係性から、「思考力・判断力・表現力」がそれぞれどのような力なのかを具体的に解き明かしていきます。

そもそも「学力の3要素」とは

文部科学省が提唱する「学力の3要素」とは、子どもたちが変化の激しい社会を生き抜くために必要な資質・能力を、以下の3つの柱で整理したものです。

- 知識・技能

- 思考力・判断力・表現力等

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度(学びに向かう力・人間性等)

これら3つの要素は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合いながら総合的な「生きる力」を形成します。従来の教育が「知識・技能」の習得に偏りがちであったのに対し、新しい教育では、これら3つの要素をバランスよく育成することを目指しています。

| 学力の3要素 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 知識・技能 | 何を理解しているか、何ができるか | 言葉や事実、概念の理解、計算、実験、基本的な操作スキルなど |

| ② 思考力・判断力・表現力 | 理解していること・できることをどう使うか | 問題解決、論理的思考、情報分析、意思決定、プレゼンテーションなど |

| ③ 主体性・多様性・協働性 | どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか | 学習意欲、探究心、自己調整力、他者とのコミュニケーション、協働作業など |

(参照:文部科学省「学習指導要領「生きる力」」)

この表からも分かるように、「思考力・判断力・表現力」は、得た知識や技能を実際に活用するための「使い方」に関わる能力であり、学力の3要素の中核を担う非常に重要な位置づけとなっています。

①知識・技能

まず、学力の土台となるのが「知識・技能」です。これは、個別の事実を知っていること(知識)や、基本的な手順や操作ができること(技能)を指します。

例えば、歴史の年号や出来事を覚えること、漢字の読み書きができること、数学の公式を理解していること、理科の実験器具を正しく使えることなどがこれに該当します。これらは、思考するための「材料」や「道具」であり、その重要性が失われたわけではありません。むしろ、思考力や判断力を発揮するためには、正確で豊かな知識・技能が不可欠です。

どれだけ素晴らしい思考力を持っていても、その対象となる知識がなければ、考えること自体ができません。例えば、地球温暖化について考えるためには、二酸化炭素の性質や世界のエネルギー事情に関する「知識」が必要です。同様に、プログラミング的思考を働かせるためには、基本的なコードの書き方という「技能」が前提となります。

このように、「知識・技能」は思考の出発点であり、全ての学習活動の基盤となる要素なのです。

②思考力・判断力・表現力

次に、本記事のテーマである「思考力・判断力・表現力」です。これは、習得した「知識・技能」を、様々な場面でどのように活用するかという能力を指します。未知の状況や課題に直面した際に、持っている知識やスキルを組み合わせて、自分なりの答えを導き出す力と言い換えることもできます。

例えば、複数の資料から必要な情報を読み解き、それらを関連付けて課題を分析する力(思考力)。その分析結果をもとに、いくつかの選択肢の中から最も合理的で納得のいく解決策を選ぶ力(判断力)。そして、その結論に至った根拠やプロセスを、他者に分かりやすく説明したり、文章で論理的に記述したりする力(表現力)。これら一連のプロセス全体が、この2つ目の要素に含まれます。

従来のテストのように、一つの正解を記憶の中から取り出すのではなく、情報と情報を結びつけ、新たな意味や価値を生み出す知的活動こそが、この能力の本質です。

③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

そして3つ目の要素が、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」です。これは、「学びに向かう力」や「人間性」とも言い換えられます。

具体的には、知的好奇心を持って自ら課題を見つけ、粘り強く学び続けようとする意欲(主体性)。自分とは異なる価値観や意見を持つ他者を尊重し、対話を通じて理解を深めようとする姿勢(多様性)。そして、チームの中で自分の役割を果たし、目標達成のために他者と協力する力(協働性)などが含まれます。

この能力は、先の2つの要素(知識・技能、思考力・判断力・表現力)を、社会の中で他者と関わりながら、より良い人生や社会を築くために発揮しようとする意志や姿勢と捉えることができます。どんなに優れた知識や思考力を持っていても、学ぶ意欲がなければその力は伸びませんし、他者と協力できなければ、複雑な社会問題を解決することは困難です。

このように、学力の3要素は、個人の能力を深めるだけでなく、社会との関わりの中でその力をいかに発揮するかという視点まで含んだ、総合的な人間力を育成するためのフレームワークなのです。

思考力とは:物事の仕組みを理解し筋道を立てて考える力

「思考力」とは、物事の本質や仕組みを理解し、目的達成のために筋道を立てて考える力です。単に知識を思い出すだけでなく、情報を分解・整理・結合し、結論を導き出すための一連の知的プロセスを指します。思考力は、主に以下の3つの力に分類できます。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング):物事を体系的に整理し、矛盾なく筋道を立てて考える力です。「AだからB、BだからC」というように、原因と結果、前提と結論を正しく結びつけます。例えば、算数の文章問題で、問題文から必要な情報を抜き出し、どの公式を使えば解けるかを順序立てて考えるプロセスは、論理的思考力そのものです。

- 批判的思考力(クリティカルシンキング):物事を鵜呑みにせず、多角的な視点から「本当にそうか?」と問い直し、本質を見極めようとする力です。情報が溢れる現代社会において、フェイクニュースや偏った意見に惑わされず、客観的な事実に基づいて判断するために不可欠です。例えば、「このデータは信頼できるか?」「他の見方はないか?」と自問する姿勢が批判的思考力にあたります。

- 創造的思考力(クリエイティブシンキング):既存の枠組みにとらわれず、新しいアイデアや解決策を生み出す力です。一見無関係に見える知識や情報を結びつけ、独自の価値を創造します。例えば、社会問題に対して、誰も思いつかなかったようなユニークな解決策を提案する力などがこれに該当します。

これらの思考力は、あらゆる学習の場面で必要とされます。国語の読解では、登場人物の心情の変化を筋道立てて追う論理的思考力が、社会科の歴史学習では、史料の信憑性を疑う批判的思考力が、図工や技術の授業では、新しい作品を生み出す創造的思考力が求められます。

判断力とは:複数の選択肢から最適なものを選ぶ力

「判断力」とは、収集した情報や自らの思考プロセスに基づき、複数の選択肢の中から状況に応じた最適なものを選び、意思決定する力です。思考が「考えるプロセス」であるのに対し、判断は「決めるプロセス」と言えます。

判断のプロセスには、以下のような要素が含まれます。

- 情報収集・分析:判断の材料となる情報を多角的に集め、その意味を正しく理解する。

- 比較・評価:それぞれの選択肢のメリット・デメリット、リスク、実現可能性などを客観的に比較・評価する。

- 価値基準の明確化:何を優先するのか、自分なりの価値基準(ゴール)を明確にする。

- 意思決定:評価と価値基準に基づき、最も合理的、あるいは納得のいく選択肢を一つ選ぶ。

日常生活においても、私たちは常に判断を繰り返しています。「今日の夕食は何にしようか(冷蔵庫の中身、家族の好み、時間などを考慮)」「どの大学を受験しようか(学力、学びたい内容、学費、将来の夢などを考慮)」など、その規模は様々です。

入試の場面では、限られた時間の中で、どの問題から解くべきか、どの解法を選択すべきかといった判断力が求められます。また、正解が一つではない問題に対して、どの立場を選び、どのような根拠でそれを支持するかを決めるプロセスも、まさに判断力の見せ所です。不確実な情報の中から、より確からしい答えを導き出す力は、これからの社会でますます重要になります。

表現力とは:自分の考えを分かりやすく伝える力

「表現力」とは、自分の思考や判断のプロセス、そしてその結論を、他者に理解できるように分かりやすく伝える力です。どんなに素晴らしい考えを持っていても、それを他者に伝えられなければ、社会の中で価値を生み出すことはできません。思考力・判断力という内的なプロセスを、社会に接続するための橋渡し役が表現力です。

表現の方法は多岐にわたります。

- 言語的表現:話す(スピーチ、ディベート、対話)、書く(作文、小論文、レポート)など。論理的な構成、適切な語彙選択、説得力のある根拠の提示などが求められます。

- 非言語的表現:身振り手振り、表情、声のトーンなど。対面でのコミュニケーションにおいて、言葉以上に感情や意図を伝える重要な要素です。

- 視覚的表現:図、グラフ、イラスト、プレゼンテーション資料など。複雑な情報を視覚的に整理し、直感的な理解を促します。

大学入試においては、特に記述式問題や小論文、面接などでこの表現力が直接評価されます。単に答えを書くだけでなく、「なぜその答えになるのか」という思考の過程を、採点者に伝わるように論理的かつ分かりやすく記述する能力が問われます。

これら「思考力・判断力・表現力」は、知識という土台の上で、それらを活用し、社会と関わるための必須スキルです。これからの教育は、これら3つの力を一体的に、そしてバランスよく育んでいくことが求められています。

なぜ「思考力・判断力・表現力」が重要視されるのか

現代社会において、「思考力・判断力・表現力」がこれほどまでに重要視されるようになった背景には、私たちの生活や社会構造を根底から変える、いくつかの大きな時代の変化があります。AI技術の進化、社会の複雑化とグローバル化、そしてそれに伴う教育の変革。ここでは、なぜ今、これらの能力が不可欠とされるのか、その3つの主要な理由を深掘りしていきます。

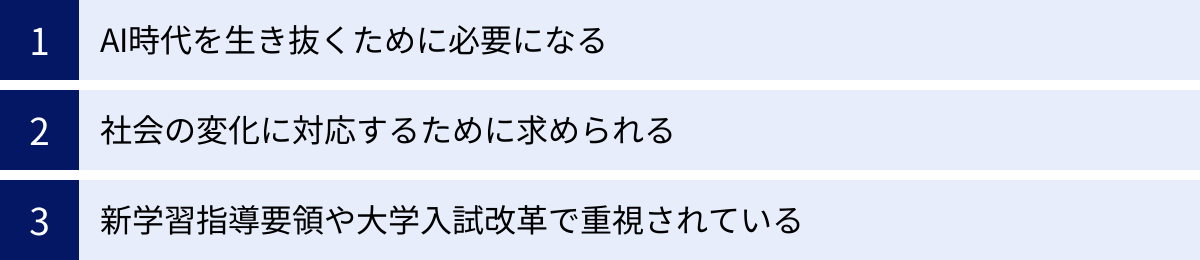

AI時代を生き抜くために必要になる

近年、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、これまで人間が行ってきた多くの仕事がAIに代替される、あるいはAIとの協働が前提になると言われています。情報検索、データ分析、文章生成、画像認識といった分野では、AIはすでに人間の能力を凌駕しつつあります。このような時代背景の中で、「AIにはできず、人間にしかできないことは何か?」という問いが、教育のあり方を考える上で極めて重要になっています。

AIが得意なのは、膨大なデータからパターンを見つけ出し、決められたルールに基づいて最適解を高速で処理することです。一方で、AIが苦手とする領域も明確に存在します。それは、0から1を生み出す創造的な活動や、文脈や感情を読み解く複雑なコミュニケーション、そして倫理的な価値判断を伴う意思決定などです。

- 問いを立てる力:AIは与えられた問いに答えるのは得意ですが、そもそも「何を解決すべきか」「何が本質的な課題なのか」という問い自体を立てることはできません。社会や身の回りの出来事に疑問を持ち、探究すべきテーマを設定する力は、人間の思考力、特に創造的思考力や批判的思考力の領域です。

- 価値を創造する力:AIは過去のデータを学習して新たなものを生成しますが、それは既存のものの組み合わせや模倣の域を出ないことが多いです。全く新しい芸術作品を生み出したり、人々の心を動かすようなビジネスモデルを考案したりといった、独自の価値を創造する活動は、人間の感性や独創性が不可欠です。

- 他者と共感し、協働する力:AIは論理的な対話は可能ですが、相手の表情や声のトーンから感情を読み取り、共感し、信頼関係を築きながら目標に向かって協力していく、といった高度なコミュニケーションは人間ならではの能力です。多様な価値観を持つ人々と対話し、合意形成を図るプロセスは、表現力や協働性が問われます。

- 倫理的な判断を下す力:自動運転車が事故を避けられない状況で、誰を優先すべきか。AIによる診断結果を、患者にどのように伝えるべきか。こうした複雑で倫理的な問いに対して、唯一の正解はありません。様々な価値観を考慮し、状況に応じて最適な判断を下す力は、人間にしか担えません。

つまり、AI時代に求められるのは、AIを単なる競合相手ではなく、強力な「思考の道具」として使いこなす能力です。AIにデータ分析や情報整理を任せ、人間はそこから得られた示唆をもとに、新たな問いを立て、創造的な解決策を考え、他者と協力してそれを実行に移す。こうした知的生産活動のサイクルを回していく上で、「思考力・判断力・表現力」は、まさに人間がその中心で価値を発揮し続けるための生命線となるのです。

社会の変化に対応するために求められる

現代社会は、しばしば「VUCA(ブーカ)の時代」と表現されます。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、予測が困難で、何が正解か分からない、複雑で曖昧な状況を指します。

- Volatility(変動性):技術革新や市場の変化のスピードが非常に速く、昨日の常識が今日には通用しなくなるような状況。

- Uncertainty(不確実性):将来の予測が困難で、自然災害やパンデミック、国際情勢など、予期せぬ出来事が頻繁に起こる状況。

- Complexity(複雑性):グローバル化により、一つの問題が政治、経済、文化など様々な要因と複雑に絡み合っている状況。

- Ambiguity(曖昧性):何が問題で、何が解決策なのか、その因果関係がはっきりせず、絶対的な正解が存在しない状況。

このようなVUCAの時代においては、過去の成功体験や、与えられた知識を暗記するだけの学習方法では対応できません。親の世代が当たり前だと思っていた職業がなくなったり、想像もつかなかったような新しい仕事が生まれたりすることが日常になるでしょう。

こうした社会で生き抜くためには、未知の課題に直面したときに、自らの頭で考え、情報を収集・分析し、最善と思われる解決策を判断し、周囲を巻き込みながら実行していく力が不可欠です。

例えば、地域が抱える過疎化の問題を考えるとき、そこには人口動態、産業構造、地域の文化、インフラ、住民の価値観など、無数の要素が複雑に絡み合っています。この問題に唯一の正解はありません。様々なデータを分析し(思考力)、複数の解決策案(企業誘致、観光振興、移住支援など)のメリット・デメリットを比較検討し(判断力)、地域住民や行政と対話を重ねて合意形成を図り、計画を実行していく(表現力・協働性)必要があります。

これは、社会問題に限った話ではありません。個人のキャリア形成においても同様です。将来、どのようなスキルが必要になるか予測が難しい中で、常に学び続け、変化する環境に適応し、自らのキャリアを主体的にデザインしていく力が求められます。その根幹にあるのが、やはり「思考力・判断力・表現力」なのです。変化を恐れるのではなく、変化を乗りこなし、自ら変化を創り出すための原動力として、これらの能力が重要視されています。

新学習指導要領や大学入試改革で重視されている

こうした社会の変化に対応できる人材を育成するため、日本の教育システムも大きく舵を切りました。その象徴が、2020年度から小・中・高等学校で順次全面実施されている新学習指導要領と、それに連動した大学入試改革です。

新学習指導要領では、育成を目指す資質・能力の三つの柱として、前述した「学力の3要素」(①知識・技能、②思考力・判断力・表現力等、③学びに向かう力・人間性等)が明確に示されました。これは、教育の目標が「何を教えるか」から「どのような力が身に付くか」へと転換したことを意味します。(参照:文部科学省「学習指導要領「生きる力」」)

この目標を達成するための具体的な授業改善の方法として、「主体的・対話的で深い学び」いわゆる「アクティブ・ラーニング」の視点が導入されました。教師が一方的に知識を教え込む講義形式の授業だけでなく、子どもたちが自ら課題を見つけて探究する活動や、グループで議論したり、発表したりする活動を重視することで、「思考力・判断力・表現力」を実践的に育むことを目指しています。

そして、この教育改革の出口である大学入試も、当然ながら大きく変わりました。2021年1月から始まった大学入学共通テストは、従来のセンター試験に比べて、知識の有無を問うだけでなく、思考力や判断力を試す問題が大幅に増加しました。

- 複数の資料(文章、グラフ、図表など)を読み解かせ、情報を統合して考察させる問題

- 日常生活や社会の出来事を題材とし、学んだ知識を応用して解決策を考えさせる問題

- 対話文形式で、登場人物たちの思考プロセスを追体験させる問題

これらの問題は、単に公式や年号を暗記しているだけでは太刀打ちできません。資料から必要な情報を正確に読み取る読解力、情報を整理・分析する思考力、そして限られた時間の中で最適な答えを導き出す判断力が総合的に問われます。

さらに、各大学が実施する個別学力検査においても、記述式問題や小論文、面接、プレゼンテーション、グループディスカッションなどを取り入れる大学が増加傾向にあります。これらは、受験生の「思考力・判断力・表現力」をより直接的かつ多角的に評価しようとする動きの表れです。

このように、教育の入り口(学習指導要領)から出口(大学入試)まで、一貫して「思考力・判断力・表現力」の育成と評価が最重要課題として位置づけられています。これは、これらの能力が、単なる受験テクニックではなく、大学での専門的な学びを深め、さらにはその先の社会で活躍するために不可欠な土台であるという、国全体の強いメッセージなのです。

大学入試で「思考力・判断力・表現力」はどう評価される?

新学習指導要領と大学入試改革の流れを受け、大学入試における評価の軸は大きく変化しました。知識の量だけでなく、その知識をいかに活用できるかという「思考力・判断力・表現力」が合否を分ける重要な要素となっています。ここでは、大学入学共通テストや各大学の個別学力検査で、これらの能力が具体的にどのように評価されるのか、実際の出題傾向や学校での取り組みとあわせて詳しく解説します。

大学入学共通テストでの評価方法

2021年度に開始された大学入学共通テストは、「知識・技能」の評価に加え、「思考力・判断力・表現力」を重視することを明確に打ち出しています。これは、大学教育を受けるために必要な能力を多角的に測ることを目的としており、従来のセンター試験からの最も大きな変更点です。(参照:独立行政法人大学入試センター「大学入学共通テストの目的」)

共通テストで思考力・判断力・表現力を評価するために、以下のような出題上の工夫が凝らされています。

| 評価される能力 | 共通テストでの出題形式・特徴 |

|---|---|

| 思考力 | ・複数の資料(文章、図、グラフ、表、地図など)を関連付けて解釈させる ・会話文や探究活動の場面設定で、思考のプロセスを問う ・複数の正解がありうる問題や、正解の組み合わせを問う問題 |

| 判断力 | ・膨大な情報の中から、問題解決に必要な情報を見つけ出させる ・与えられた条件に基づき、最適な手順や選択肢を決定させる ・限られた時間の中で、解くべき問題の優先順位を判断させる |

| 表現力 | ・(直接的な記述はないが)問題の意図を正確に読み解き、論理的に思考した結果として正しい選択肢を選ぶ、という形で間接的に評価される |

具体的には、単に用語を暗記していれば解ける問題は減少し、初見の資料や、日常生活・社会的な文脈を題材にした問題が多くなっています。例えば、歴史の科目では、教科書には載っていない史料を提示し、その内容を読み解かせた上で、既習の知識と結びつけて考察させる問題が出題されます。地理では、複数の統計データを比較分析し、ある地域の特色や課題について推論させる問題が見られます。

また、数学や理科においても、公式を当てはめるだけの問題ではなく、「なぜその公式が成り立つのか」という原理的な理解や、実験結果を分析して仮説を立てる科学的思考力が問われます。国語では、一つの評論だけでなく、関連する別の文章や図表を並べて提示し、両者を比較・統合して筆者の主張の妥当性を検討させるなど、より高度な読解力と論理的思考力が求められます。

これらの問題に対応するためには、日頃から「なぜそうなるのか?」「他の見方はないか?」と物事を深く考える習慣や、様々な情報源から必要な情報を取捨選択し、自分なりに整理・分析する訓練が不可欠です。

各大学の個別学力検査での評価方法

共通テストが基礎的な思考力・判断力を測るのに対し、各大学が独自に実施する個別学力検査(二次試験)では、より専門的で、深い思考力・判断力・表現力が問われます。大学・学部のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)に基づき、その学問分野を学ぶ上で特に必要とされる能力を測るための、多様な選抜方法が用いられています。

- 記述式・論述式問題:多くの国公立大学や難関私立大学で中心となる評価方法です。単に答えを記すだけでなく、その答えに至るまでの思考プロセスや根拠を、採点者に伝わるように論理的かつ分かりやすく文章で説明する能力(表現力)が直接的に評価されます。字数制限の中で、情報を整理し、説得力のある構成で論を展開する力が求められます。

- 小論文・総合問題:特定の教科の枠にとらわれず、社会的なテーマや学際的な課題について、自らの見解を論じさせる形式です。課題文や資料を正確に読解する力、多角的な視点から問題を分析する力(批判的思考力)、独自の解決策を提案する力(創造的思考力)、そしてそれらを説得力を持って論述する力(表現力)が総合的に試されます。

- 面接・口頭試問:志望理由書や調査書の内容に基づき、受験生の人柄や学習意欲、コミュニケーション能力を評価します。特に口頭試問では、専門分野に関する基本的な知識を問われたり、提示された課題に対してその場で考えて答えることを求められたりします。予期せぬ質問に対して、冷静に考え(思考力・判断力)、的確に自分の言葉で応答する力(表現力)が見られます。

- 総合型選抜・学校推薦型選抜:学力試験だけでは測れない、主体性や探究心、活動実績などを多角的に評価する入試方式です。書類審査(志望理由書、活動報告書、ポートフォリオなど)、小論文、プレゼンテーション、グループディスカッション、面接などを組み合わせて選抜が行われます。これらの選抜過程全体を通して、受験生がこれまでどのように主体的に学び、考え、行動してきたか、そして大学で学ぶ意欲や将来性があるかが厳しく評価されます。

このように、個別学力検査では、より能動的で、アウトプットを重視した評価方法が多様に用いられており、「思考力・判断力・表現力」の有無が合否を直接左右すると言えるでしょう。

実際に出題される問題の例

では、具体的にどのような問題が出題されるのでしょうか。ここでは、特定の大学名を挙げず、一般的な出題例をいくつか紹介します。

複数の資料やデータから情報を読み解く問題

これは共通テストから個別学力検査まで、広く見られる形式です。

(例)ある架空の都市の人口推移を示すグラフ、年齢構成比の表、主な産業の変遷を示す資料、そして市民へのインタビュー記事の抜粋が提示される。これらの資料を統合的に解釈し、「この都市が今後直面する可能性が最も高い課題は何か。そのように判断した理由を、資料の情報を引用しながら300字以内で述べなさい」といった問いが出されます。

この問題では、単にグラフが読めるだけでは不十分です。人口減少と高齢化(グラフ・表)、主力産業の衰退(産業資料)、若者世代の流出と高齢者の孤立(インタビュー記事)といった複数の情報源から得られる断片的な情報を結びつけ、「労働力不足と社会保障費の増大」といった本質的な課題を自ら導き出す思考力が求められます。

正解が一つではない問題

特に小論文や総合問題で頻出する形式です。

(例)「生成AIの急速な普及は、社会に利益よりも多くの問題をもたらす」という意見について、あなたの考えを述べなさい。その際、利益と問題の両方の側面に触れ、具体的な事例を挙げながら、800字以内で論じなさい。

この問題に、唯一の正解はありません。受験生は、AIによる業務効率化や新たな創造性の発揮といった「利益」の側面と、雇用の喪失、フェイクニュースの拡散、情報格差の拡大といった「問題」の側面を、バランスよく多角的に考察する力(批判的思考力)が求められます。その上で、どちらの立場を取るか(あるいは両論併記の上で条件付きの結論を出すか)を自ら決定し(判断力)、その論理的な根拠を明確に記述する(表現力)必要があります。自分自身の意見を、いかに説得力を持って展開できるかが評価のポイントとなります。

教科の枠を越えた融合問題

文系・理系の枠組みにとらわれず、幅広い知識と柔軟な思考力を試す問題です。

(例)江戸時代の日本の食糧事情に関する古文書の抜粋と、近年の異常気象による世界の食糧生産量の変化を示すデータを提示する。これらを踏まえ、「持続可能な食糧供給システムを構築するために、歴史から学べることと、現代科学技術で解決すべきことは何か」について、あなたの考えを述べなさい。

この問題に答えるには、歴史(江戸時代の飢饉対策や農業技術)、地理(世界の食糧生産分布)、公民(食糧安全保障)、理科(品種改良やスマート農業の技術)といった、複数の教科にまたがる知識を総動員し、それらを「食糧問題」という一つのテーマの下で再構築する思考力が必要です。教科ごとに縦割りで学んだ知識を、横断的・俯瞰的に活用する力が問われる、非常に高度な問題形式と言えます。

学校教育での取り組み(アクティブ・ラーニング)

こうした入試の変化に対応するため、全国の高等学校では「思考力・判断力・表現力」を育成するための授業改善が進められています。その中心となるのが「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の実践です。

- 探究学習:生徒が自ら課題を設定し、情報収集、整理・分析、まとめ・表現という一連のプロセスを主体的に行う学習活動です。「総合的な探究の時間」がその代表例で、生徒は興味のあるテーマ(例:地域の活性化、環境問題、国際協力など)について、1年間かけて研究し、論文やプレゼンテーションの形で成果を発表します。このプロセス全体が、まさに思考力・判断力・表現力を鍛える絶好の機会となります。

- PBL(Project Based Learning/課題解決型学習):実社会と結びついた、正解のないリアルな課題(プロジェクト)に、チームで取り組む学習形態です。例えば、「学校のフードロスを削減するキャンペーンを企画・実行する」といったプロジェクトを通じて、現状分析(思考力)、解決策の立案(判断力・創造的思考力)、チーム内での議論や他者への提案(表現力・協働性)などを実践的に学びます。

- ディベート・ディスカッション:特定のテーマについて、賛成・反対の立場に分かれて論理的に議論したり、グループで意見を交換したりする活動です。相手の意見を傾聴し、その論理の弱点を的確に指摘したり、自分の主張を根拠に基づいて説得力をもって伝えたりする訓練を通じて、批判的思考力や表現力が磨かれます。

これらの活動は、生徒が受け身の学習者から能動的な学習者へと変わることを促し、入試で問われる能力はもちろん、大学での学びや社会に出てからも役立つ、本質的な「生きる力」を育むことを目的としています。

家庭でできる!子どもの思考力・判断力・表現力を伸ばす7つの方法

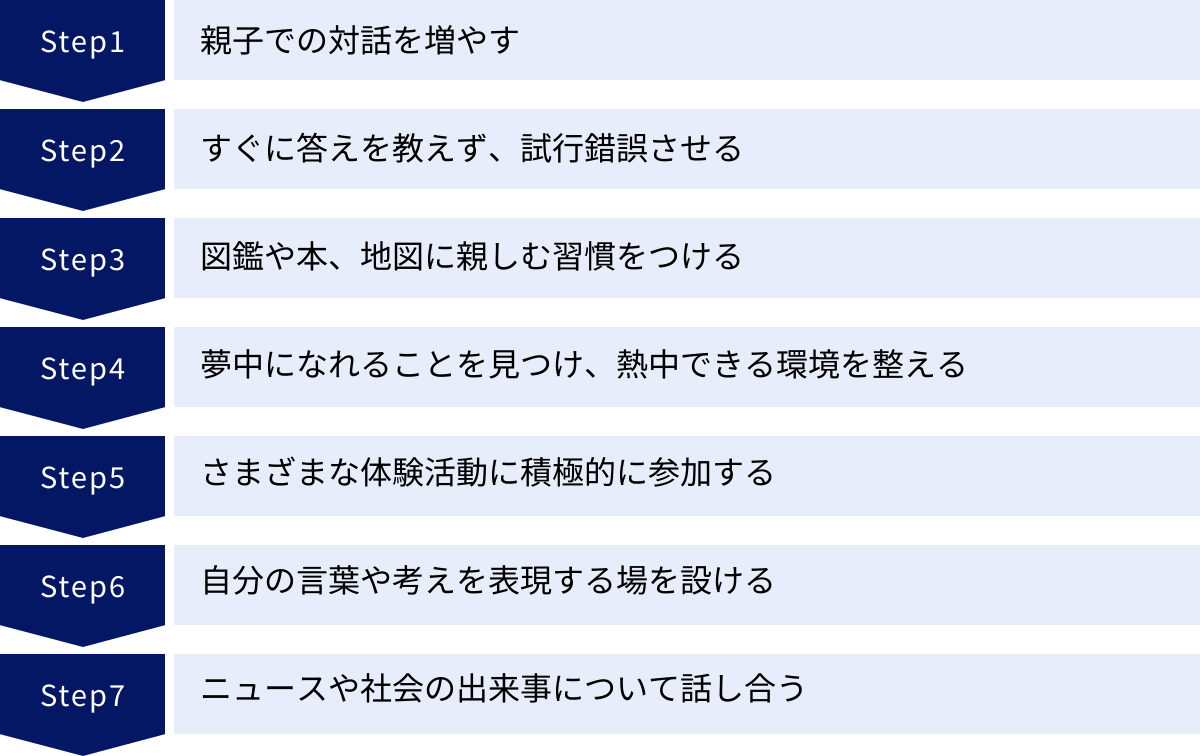

大学入試や社会で求められる「思考力・判断力・表現力」は、学校教育だけで身につくものではありません。むしろ、子どもの知的好奇心が芽生え、人格が形成される幼児期から学童期にかけての家庭での関わり方や環境づくりが、その土台を築く上で非常に重要です。ここでは、日々の生活の中で、親が子どもの能力を自然に引き出し、伸ばしていくための7つの具体的な方法をご紹介します。これらは特別な教材や早期教育を必要とするものではなく、今日からでも始められるものばかりです。

① 親子での対話を増やす

思考力・判断力・表現力の基礎は、豊かな言葉のやり取りの中にあります。親子の対話は、その最も基本的で効果的なトレーニングの場です。

- 「なぜ?」「どうして?」で思考を深掘りする:子どもが何かを発言したとき、「へえ、そうなんだ」で終わらせず、「どうしてそう思うの?」「なんでそうなるんだろうね?」と問いを重ねてみましょう。この「なぜなぜ問答」は、子どもが自分の考えの根拠を探ったり、物事の因果関係を考えたりするきっかけになります。最初はうまく答えられなくても、一緒に考える姿勢を示すことが大切です。

- オープンクエスチョン(開かれた質問)を心がける:「はい」「いいえ」で終わってしまうクローズドクエスチョン(「宿題やった?」)だけでなく、「今日、学校で一番面白かったことは何?」「そのとき、どう感じた?」といった、子どもが自分の言葉で説明する必要がある質問を投げかけましょう。これにより、自分の体験や感情を言語化する訓練になります。

- 子どもの意見を最後まで聞く:子どもが一生懸命話している途中で、「それは違うよ」「要するにこういうことでしょ?」と口を挟んでしまうのは禁物です。たとえ拙くても、回りくどくても、まずは最後までじっくりと耳を傾けましょう。自分の話を真剣に聞いてもらえたという安心感が、子どもがさらに考え、話そうとする意欲に繋がります。

- 日常のあらゆることを対話のきっかけに:夕食のメニューを決めるときに「何が食べたい?その理由は?」と聞いたり、買い物中に「AとB、どっちがいいと思う?どうして?」と尋ねたり。日常のささいな選択の場面も、子どもの判断力や表現力を育む貴重な機会になります。

② すぐに答えを教えず、試行錯誤させる

子どもが宿題でつまずいたり、パズルが解けなかったりしたとき、親はつい助け舟を出して答えを教えたくなります。しかし、思考力を育む上では、安易に答えを与えず、子ども自身が粘り強く考える時間を確保することが何よりも重要です。

- ヒントは小出しにする:全く手が出ないようなら、直接的な答えではなく、「この問題、前にやったあれと似てないかな?」「このページの図が参考になるかもよ」といった、思考の足がかりとなるヒントを少しずつ与えましょう。子どもが「あっ、わかった!」と自力で気づく瞬間を大切にすることが、思考の楽しさを実感させ、次の挑戦へのモチベーションを高めます。

- 失敗を「学びのチャンス」と捉える:うまくいかなかったり、間違えたりしたときに、「だから言ったじゃない」「なんでできないの」と責めるのは絶対にやめましょう。代わりに、「おしい!どこで間違えちゃったか一緒に見てみようか」「失敗は成功のもとって言うからね。次はどうすればうまくいくかな?」と前向きな言葉をかけ、失敗から学ぶプロセスを奨励しましょう。試行錯誤の過程そのものが、論理的思考力や問題解決能力を鍛えるのです。

- 「考える体力」を育む:じっくりと考えることは、意外とエネルギーを使います。最初は5分、10分と短い時間からで構いません。少しずつ「粘り強く考える」経験を積ませることで、難しい問題にも諦めずに向き合える「考える体力」が育っていきます。

③ 図鑑や本、地図に親しむ習慣をつける

子どもの知的好奇心は、思考力の源泉です。その好奇心を刺激し、知識の世界を広げるための最強のツールが、図鑑や本、そして地図です。

- リビングに図鑑や地図を置く:テレビで恐竜が出てきたらすぐに恐竜図鑑を、ニュースで外国の地名が出てきたらすぐに世界地図を開けるように、手の届く場所にこれらのツールを置いておきましょう。「知りたい」と思った瞬間に調べられる環境が、知的好奇心を知識へと結びつけます。

- 「調べ学習」に発展させる:図鑑で一つの事柄を調べたら、「じゃあ、この恐竜が食べていた植物はどんなものだったんだろう?」「この国ではどんな言葉が話されているんだろう?」というように、関連する事柄へと興味を広げていくよう促してみましょう。親子で一緒に図書館に行って関連書籍を探したり、インターネットで調べたりする「調べ学習ごっこ」は、情報収集能力や整理・分析する力を育みます。

- 読書の習慣化:物語の本は、登場人物の気持ちを想像することで他者への共感力を育み、説明文や科学の本は、論理的な文章構成や科学的思考法を学ぶ上で役立ちます。読みっぱなしにせず、「主人公はどうしてあんな行動をしたんだと思う?」「もし君が主人公だったらどうする?」といった対話をすることで、読書体験がより深い思考へと繋がります。

④ 夢中になれることを見つけ、熱中できる環境を整える

思考力は、机の上だけで育まれるものではありません。子どもが何かに夢中になって没頭する経験は、集中力、探究心、そして深い思考力を育む上で非常に重要です。

- 子どもの「好き」を全力で応援する:それが昆虫採集でも、電車の写真撮影でも、ゲームの攻略でも、アイドルグループの研究でも構いません。親の価値観で「そんなことやってないで勉強しなさい」と否定せず、子どもの「好き」というエネルギーを尊重しましょう。

- 「好き」を「探究」に繋げる:例えば昆虫が好きなら、標本の作り方を一緒に調べたり、生態を観察して記録をつけさせたり。ゲームが好きなら、キャラクターのパラメータを分析して最強の組み合わせを考えさせたり、攻略法を文章や図でまとめさせたり。好きなことだからこそ、子どもは自発的に深く考え、分析し、工夫しようとします。このプロセスこそが、本物の思考力を鍛えるのです。

- 安心して熱中できる時間と空間を保障する:習い事でスケジュールを詰め込みすぎず、子どもが何にも邪魔されずに自分の世界に没頭できる「余白の時間」を確保してあげましょう。必要な道具や資料があれば、可能な範囲でサポートすることも大切です。

⑤ さまざまな体験活動に積極的に参加する

知識は本やインターネットからも得られますが、五感を通して得られるリアルな体験は、子どもの世界を豊かにし、思考に深みとリアリティを与えます。

- 自然体験:キャンプ、川遊び、山登り、農業体験など、自然の中で過ごす時間は、生命の不思議さや自然の仕組みを肌で感じさせ、観察力や問題解決能力(火のおこし方、テントの張り方など)を育みます。

- 社会・文化体験:博物館や美術館、工場見学、地域の祭りへの参加、ボランティア活動などは、社会の仕組みや多様な文化に触れる良い機会です。そこで感じた驚きや疑問が、社会への関心や探究心に繋がります。

- 体験を「言語化」する:体験から帰ってきたら、「何が一番心に残った?」「行く前と後で、考えが変わったことはある?」などと話し合い、体験を振り返って言葉にする時間を持つことが重要です。これにより、単なる「楽しい思い出」が、学びや思考の材料へと昇華されます。

⑥ 自分の言葉や考えを表現する場を設ける

思考はアウトプットすることで整理され、深まります。家庭の中に、子どもが安心して自分の考えを表現できる場を意識的に作りましょう。

- 家族会議を開く:週末の予定や長期休暇の計画、家のルールなどについて、子どもも一員として参加する「家族会議」を開いてみましょう。自分の意見を述べ、他の家族の意見を聞き、合意形成を目指すプロセスは、判断力や表現力、協働性を育む絶好の機会です。

- プレゼンテーションごっこ:夏休みの自由研究や、自分が夢中になっていることについて、家族の前で発表する機会を設けてみましょう。どうすれば分かりやすく伝わるかを考え、資料を用意する過程は、表現力を大きく伸ばします。

- 交換日記や手紙:話すのが苦手な子でも、文章なら自分の気持ちを表現しやすい場合があります。親子で交換日記をしたり、祖父母に手紙を書かせたりすることも、自分の内面と向き合い、考えを言葉にする良い訓練になります。

⑦ ニュースや社会の出来事について話し合う

子どもが成長するにつれて、家庭内の話題から少しずつ社会へと視野を広げていくことが大切です。

- 子ども向けニュースを活用する:子ども新聞や、テレビの子ども向けニュース番組などを一緒に見て、社会で起きている出来事に関心を持つきっかけを作りましょう。

- 「あなたはどう思う?」と問いかける:環境問題、貧困問題、国際紛争など、難しいテーマであっても、「このニュースを見てどう感じた?」「もし君が総理大臣だったら、どうする?」と、子ども自身の意見を求めてみましょう。絶対的な正解がない問題について考える経験は、多角的な視点や批判的思考力を養います。

- 多様な意見があることを教える:一つの出来事に対しても、様々な立場や意見があることを伝えましょう。「お父さんはこう思うけど、こういう考え方もあるみたいだよ」というように、親の意見を押し付けるのではなく、多様な視点を紹介することで、子どもは物事を一面的でなく立体的に捉えるようになります。

これらの方法は、子どもの「思考力・判断力・表現力」を総合的に育むためのアプローチです。大切なのは、結果を急がず、日々の生活の中で楽しみながら継続すること。親子のコミュニケーションを豊かにすることが、結果として子どもの未来を生き抜く力に繋がっていくのです。

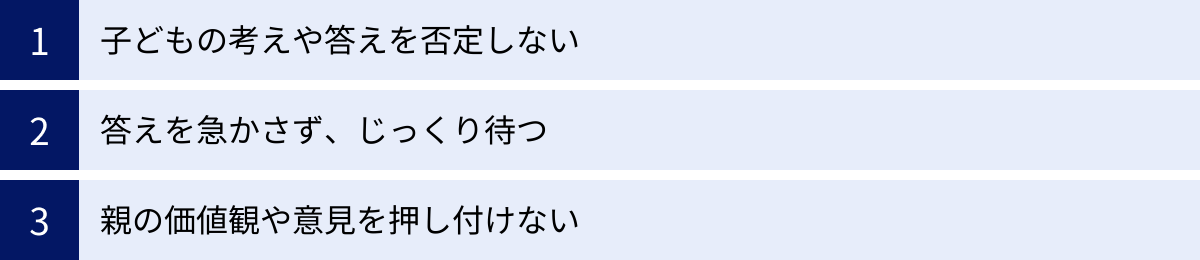

思考力を育む上で親が注意すべきこと

子どもの思考力を伸ばしたいと願うあまり、親の言動が意図せず子どもの自由な発想や考える意欲を妨げてしまうことがあります。良かれと思ってしたことが、かえって逆効果になるケースは少なくありません。ここでは、子どもの思考力を育む過程で、親が特に心に留めておくべき3つの重要な注意点について解説します。これらのポイントを意識するだけで、子どもはより安心して、のびのびと思考の翼を広げられるようになります。

子どもの考えや答えを否定しない

子どもが自分の考えを口にしたとき、親がまず取るべき態度は「受容」と「共感」です。たとえその考えが大人から見て拙かったり、事実と異なっていたりしても、頭ごなしに否定するのは最も避けるべき対応です。

- なぜ否定が良くないのか:「それは違う」「そんなわけないでしょ」といった否定的な言葉は、子どもに「自分の考えは間違っているんだ」「どうせ言っても分かってもらえない」という無力感を抱かせます。これを繰り返されると、子どもは自分の考えを表現することに恐怖や不安を感じるようになり、やがて考えること自体を放棄してしまう可能性があります。思考の芽を自ら摘んでしまうことになりかねません。

- 理想的な対応:「なるほど!」から始める:まずは、「なるほど、そういう考え方もあるんだね!」「面白いところに気づいたね!」というように、一度子どもの意見を丸ごと受け止めましょう。このワンクッションがあるだけで、子どもは「自分の考えは聞いてもらえた」という安心感を得られます。その上で、「お母さんはこういう風にも考えたんだけど、どう思う?」「その考えだと、ここが少し不思議じゃないかな?一緒に考えてみない?」というように、対話を通じて別の視点やより深い思考へと穏やかに誘導していくのが理想的です。

- 突飛なアイデアこそ宝物:子どもは時に、大人では思いもよらないようなユニークで自由な発想をします。「空が青いのは、海の色が映っているからだよ」といった空想的な答えも、その子なりの論理に基づいています。それを「非科学的だ」と一蹴するのではなく、「へえ、面白い!どうしてそう思ったの?」と興味を示すことで、子どもの創造的思考力(クリエイティブシンキング)の芽を大切に育てることができます。正しい知識を教えるのは、子どもの自由な発想を十分に認めた後でも遅くはありません。

大切なのは、答えの正誤を判定することではなく、子どもが自分の頭で考え、それを言葉にしようとしたプロセスそのものを尊重し、賞賛する姿勢です。

答えを急かさず、じっくり待つ

現代社会はスピードを重視しますが、子どもの思考プロセスは、大人が思うよりもずっと時間がかかるものです。親が子どもの沈黙に耐えられず、先回りして答えを言ってしまうことは、子どもの思考力を奪う行為にほかなりません。

- 沈黙は「考えている」サイン:子どもが問いかけに対して黙っているとき、それは何も考えていないのではなく、頭の中で必死に情報を整理し、言葉を探している最中なのです。この「考える時間」こそが、思考力が最も鍛えられている貴重な瞬間です。親はこの沈黙を邪魔せず、温かい目で見守る忍耐力が求められます。

- 先回りの弊害:親が「もしかして、こういうこと?」「答えは〇〇でしょ?」とすぐに口出ししてしまうと、子どもは自分で考える努力をやめてしまいます。「待っていれば、お父さんやお母さんが答えを教えてくれる」という受け身の姿勢が身についてしまい、困難な問題に粘り強く取り組む力が育ちません。これは、子どもの「自力で解決できた」という達成感や自己効力感を奪うことにも繋がります。

- 時間的な余裕を持つ:忙しい日常生活の中では、つい子どもを急かしてしまいがちです。だからこそ、意識的に「待つ」時間を作ることが重要です。例えば、休日の午前中など、時間に追われない状況で、少し頭を使うようなパズルやクイズに一緒に取り組んでみるのも良いでしょう。「時間はたっぷりあるから、ゆっくり考えていいよ」というメッセージを伝えることで、子どもは安心して思考に集中できます。待つことは、子どもへの信頼の証でもあるのです。

子どもの思考のペースは一人ひとり異なります。我が子のペースを尊重し、焦らずじっくりと向き合う姿勢が、子どもの中に確かな思考力の土台を築きます。

親の価値観や意見を押し付けない

親は子どもにとって最も身近なロールモデルであり、その影響力は絶大です。だからこそ、親自身の価値観や意見を、あたかも唯一の正解であるかのように子どもに押し付けることには、細心の注意を払う必要があります。

- 「べき論」の危険性:「男の子なんだから泣くべきではない」「良い大学に行くべきだ」「普通はこうするものだ」といった、親の価値観に基づいた「べき論」は、子どもの視野を狭め、自由な判断を妨げます。子どもは親に気に入られようとして、自分の本当の気持ちや考えを押し殺し、親の期待する「正解」を演じるようになってしまうかもしれません。これでは、主体的な判断力は育ちません。

- 「I(アイ)メッセージ」で伝える:親自身の考えを伝えることが悪いわけではありません。重要なのはその伝え方です。主語を「あなた」にする「Youメッセージ」(「あなたは~すべきだ」)ではなく、主語を「私」にする「Iメッセージ」(「私は~だと思うよ」)を使いましょう。例えば、「お母さんは、将来のために勉強は大切だと思うな。でも、最終的にどうするか決めるのはあなただよ」というように、自分の意見はあくまで一つの選択肢として提示するに留めます。これにより、子どもは親の考えを参考にしつつも、最終的な意思決定は自分で行うという主体性を保つことができます。

- 多様な価値観に触れさせる:家庭の中だけでなく、本や映画、旅行、様々な人々との交流を通じて、世の中には多様な考え方や生き方があることを子どもに知らせることも大切です。自分や親の価値観が絶対的なものではないと知ることで、子どもは物事を多角的に見る力を養い、より柔軟で寛容な判断ができるようになります。

親の役割は、子どもの進むべき道を決定することではありません。子どもが自分自身の価値観を築き、自らの足で人生を歩んでいくために必要な「考える力」と「判断する力」を育むためのサポーターであるべきです。子どもの人格を尊重し、一人の人間として対等に向き合う姿勢が、真の思考力を育む上で不可欠なのです。

まとめ:これからの時代を生き抜く力を育もう

この記事では、現代教育のキーワードである「思考力・判断力・表現力」について、その本質から重要性、入試での評価、そして家庭での育成方法まで、多角的に掘り下げてきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- 「思考力・判断力・表現力」は「学力の3要素」の中核であり、得た知識・技能を実際に活用し、社会と関わるための能力です。

- これらの能力は、AI時代や予測困難なVUCAの時代を生き抜くために不可欠であり、新学習指導要領や大学入試改革でも最重要視されています。

- 大学入試では、共通テストから個別学力検査に至るまで、複数資料の読解や正解のない問い、教科横断型の問題などを通じて、これらの能力が多角的に評価されます。

- 家庭では、「親子の対話」「試行錯誤の許容」「知的好奇心の刺激」「体験活動」「表現の場の設定」などを通じて、子どもの能力を自然に育むことができます。

- 育成にあたっては、「子どもの考えを否定しない」「答えを急かさない」「親の価値観を押し付けない」という姿勢が極めて重要です。

「思考力・判断力・表現力」は、単なる受験を乗り切るためのテクニックではありません。それは、子どもたちがこれから出会うであろう、まだ誰も答えを知らない問いに対して、自らの頭で考え、情報を吟味して判断し、他者と協力しながらより良い未来を創造していくための「一生モノの武器」です。

この力を育むためには、特効薬や近道は存在しません。親が子どもを信じてじっくりと待ち、日々の生活の中で交わされる言葉や、共に過ごす時間の一つひとつを大切にすること。失敗を恐れずに挑戦できる安心感のある環境を用意し、子どもの「なぜ?」「どうして?」という知的な冒険に根気強く付き合うこと。そうした地道な積み重ねが、子どもの中に揺るぎない思考の土台を築き上げていきます。

変化の激しい時代だからこそ、親として不安を感じることもあるかもしれません。しかし、この記事でご紹介したような関わり方を少しずつでも実践していくことで、お子様はきっと、どんな未来が訪れても自分らしく、たくましく道を切り拓いていける力を身につけていくはずです。

まずは今日、お子様の話にいつもより少しだけ長く耳を傾け、「どうしてそう思うの?」と優しく問いかけることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、お子様の未来を豊かにする大きな力へと繋がっていきます。