大学受験を考え始めたとき、「そもそも大学を受験するために必要な『資格』って何だろう?」「英検や漢検は持っていると有利になるって本当?」といった疑問を抱く方は少なくありません。一口に「資格」と言っても、大学受験の世界では大きく分けて2つの意味合いで使われます。

一つは、大学の入学試験を受けるために最低限必要な「出願資格」です。これは、いわば受験のスタートラインに立つためのパスポートのようなもので、特定の条件を満たしていなければ、どれだけ学力が高くても受験そのものができません。

もう一つは、合否判定において有利に働く可能性のある「資格・検定」です。これは、英語能力や情報処理スキル、特定の教科に関する深い知識などを客観的に証明するもので、学力試験の点数だけでは測れないあなたの個性や努力を大学にアピールするための強力な武器となります。

この記事では、大学受験におけるこれら2つの「資格」について、その種類から具体的な活用方法、取得を目指す上での注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。出願資格の基本から、ライバルに差をつけるための戦略的な検定取得まで、あなたの大学受験を成功に導くための知識を深めていきましょう。

目次

大学受験における「資格」の2つの意味

大学受験について情報を集め始めると、「資格」という言葉が様々な文脈で使われていることに気づくでしょう。この言葉が指すものには、実は性質の全く異なる2つの種類があります。この違いを正しく理解することが、受験戦略を立てる上での第一歩です。ここでは、その2つの「資格」である「出願資格」と「資格・検定」について、それぞれの役割と重要性を詳しく解説します。

大学への入学に必須の「出願資格」

大学受験における一つ目の「資格」は、「出願資格」です。これは、文字通り大学に入学願書を提出するために、すべての受験生が等しく満たさなければならない基本的な要件を指します。いわば、大学受験という舞台に上がるための入場券のようなもので、この資格がなければ、そもそも入学試験を受けることすらできません。

この出願資格は、学校教育法という法律に基づいて定められており、個々の大学が自由に設定しているものではありません。最も一般的なのは「高等学校を卒業した者」ですが、それ以外にもいくつかのルートが用意されています。

なぜこのような出願資格が設けられているのでしょうか。それは、大学での専門的な学問を修めるためには、その前段階として一定水準の基礎学力や知識が身についていることが前提となるからです。高等学校までの教育課程は、大学での高度な学習に進むための土台を築く期間と位置づけられています。したがって、「高校卒業程度の学力がある」ことを公的に証明できる状態が、出願の最低条件とされているのです。

具体的には、「高等学校を卒業した、または卒業見込みであること」や、「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格していること」などがこれにあたります。どのような経歴を持つ人であっても、まずはこの出願資格を満たしているかどうかを確認することが、大学受験のスタート地点となります。この資格を満たしていない場合、まずは高卒認定の取得を目指すなど、受験の土台作りから始める必要があります。

合否で有利になる「資格・検定」

二つ目の「資格」は、合否判定において受験生を有利にする可能性のある、いわゆる「資格・検定」です。こちらは前述の「出願資格」とは異なり、持っていなくても受験は可能ですが、持っていることで様々なメリットを享受できるプラスアルファの要素です。英検®、TOEIC®、漢検、ITパスポートなど、多種多様なものが存在します。

近年、大学入試は単なる学力競争から、受験生の個性や意欲、多様な能力を多角的に評価する方向へとシフトしています。ペーパーテストの点数だけでは見えてこない、一人ひとりの強みや可能性を見出そうという大学側の意図があります。その中で、資格・検定は受験生の以下のような点を客観的に証明する有効な手段として注目されています。

- 特定の分野への強い関心と探求心: 例えば、国際関係学部を志望する生徒が高度な英語資格を持っていれば、その分野への本気度が伝わります。

- 主体的な学習姿勢: 学校の授業だけでなく、自ら目標を立てて努力し、成果を出したという実績は、大学入学後の学習意欲の高さを示すものとして評価されます。

- 基礎学力やスキルの証明: 英語の4技能(聞く・話す・読む・書く)や、情報処理能力、論理的思考力といった、大学での学びに不可欠な能力を具体的にアピールできます。

これらの資格・検定は、特に「総合型選抜(旧AO入試)」や「学校推薦型選抜」といった、書類審査や面接が重視される入試方式において絶大な効果を発揮します。志望理由書に説得力を持たせたり、面接でのアピール材料になったりするだけでなく、大学によっては出願の条件になっていたり、試験の点数に換算(みなし満点など)されたり、総合点に加点されたりすることもあります。

したがって、大学受験における「資格」を考える際は、まず「出願資格」という土台を確実に満たしているかを確認し、その上で、自分の志望校や学部、得意分野に合わせて、合否を有利にするための「資格・検定」を戦略的に取得していく、という二段構えで考えることが成功への鍵となります。

大学を受験するための「出願資格」とは

大学の門を叩くためには、まず「出願資格」という最初の関門をクリアしなければなりません。これは、大学で学ぶための基礎的な条件を満たしていることを示す公的な証明です。多くの高校生にとっては当たり前のことかもしれませんが、様々な背景を持つ人々のために、道は一つだけではありません。ここでは、大学を受験するために認められている主要な出願資格について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

高等学校または中等教育学校を卒業(卒業見込みを含む)

最も一般的で、大多数の受験生が該当するのがこの資格です。日本の学校教育法第90条第1項には、大学の入学資格として「高等学校又は中等教育学校を卒業した者」と明確に定められています。

(参照:e-Gov法令検索 学校教育法)

- 高等学校: 全日制、定時制、通信制といった課程の違いは問いません。文部科学大臣が認定した正規の高等学校を卒業していれば、出願資格が認められます。現在高校3年生で、翌年3月に卒業を予定している場合は、「卒業見込み」として出願できます。これは、卒業が確実であることを在籍する高校が証明する形で行われます。万が一、卒業できなかった場合は、たとえ大学に合格していても入学資格が取り消されるため注意が必要です。

- 中等教育学校: これは、6年間の一貫教育を行う学校で、前期課程(中学校段階)と後期課程(高等学校段階)に分かれています。この後期課程を修了(卒業)した場合も、高等学校卒業者と同様に出願資格が与えられます。

この資格が基本とされるのは、日本の教育システムが小学校から中学校、高等学校へと段階的に進み、大学教育に必要な基礎学力や社会性を体系的に育成することを前提としているためです。高校3年間の学びは、大学での専門的な研究や学習活動に取り組むための重要な土台となります。大学側は、この課程を修了したことをもって、受験生が一定の学習能力と持続力を有していると判断するのです。

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格

様々な事情で高等学校を卒業できなかった、あるいはしていない人々にも、大学進学への道は開かれています。そのための重要な制度が「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)」です。

高卒認定は、文部科学省が実施する国家試験で、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうか」を認定するものです。この試験に合格することで、大学、短大、専門学校の受験資格が得られます。

(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験の概要)

- 対象者: 高校を中退した人、高校に進学しなかった人、あるいは不登校などの理由で高校の卒業が難しい人など、幅広い層が対象となります。

- 試験内容: 国語、数学、英語、地理歴史、公民、理科の各分野から、必修科目と選択科目を合わせて8〜10科目に合格する必要があります。一度に全ての科目に合格する必要はなく、合格した科目は次回以降の試験で免除される「科目合格制」が採用されています。

- 受験資格: 試験を受ける年度の終わり(3月31日)までに満16歳以上になる人が対象ですが、試験に合格しても、満18歳に達するまでは大学の入学資格は得られない点に注意が必要です(満18歳に達した日の翌日から資格が有効になります)。

- 高卒資格との違い: よく混同されがちですが、高卒認定の合格は「学歴」としての「高校卒業」を意味するものではありません。 あくまで「高校卒業と同等の学力がある」という認定であり、最終学歴は中卒(あるいは高校中退)のままです。しかし、大学受験においては、高校卒業者と全く同じ出願資格として扱われます。

高卒認定は、学びの機会を再び掴むための重要なセーフティネットであり、個人の努力次第で大学進学という目標を達成できる道筋を示してくれる制度です。

特別支援学校の高等部や高等専門学校の3年次を修了

高等学校以外にも、大学受験資格が認められる教育機関があります。

- 特別支援学校の高等部を修了(修了見込みを含む): 障がいのある生徒が学ぶ特別支援学校の高等部も、高等学校に準ずる教育課程です。そのため、この高等部を修了した者(または修了見込みの者)は、大学の出願資格を有します。

- 高等専門学校(高専)の3年次を修了(修了見込みを含む): 高専は、5年間の一貫教育で高度な専門技術者を養成する高等教育機関です。中学卒業後に入学し、5年間学びます。このうち、3年次までを修了すると、高等学校卒業者と同等とみなされ、大学を受験する資格が得られます。 これは、高専の3年次修了時点での学習内容が、高等学校の学習指導要領の基準を満たしていると認められているためです。

高専生が大学を目指す場合、この「3年次修了時点での受験」の他に、5年間を修了した後に大学の3年次に「編入学」するという道もあります。どちらの道を選ぶかは、本人の学習状況やキャリアプランによって異なりますが、高専3年次修了という段階で大学受験の選択肢が生まれることは、重要なポイントです。

その他、文部科学大臣が個別に認めた場合

上記以外にも、多様な学習歴を持つ人々に対応するため、いくつかのケースで個別に出願資格が認められています。

- 外国において学校教育における12年の課程を修了した者: 外国の教育制度で、日本の高等学校に相当する12年間の課程を修了した場合(または修了見込みの場合)、大学受験資格が認められます。ただし、国や地域によって教育制度が異なるため、12年未満の課程であっても、個別に大学が認める場合があります。帰国子女や留学生などがこれに該当します。

- 国際的な大学入学資格の保有者:

- 国際バカロレア(IB)資格: 国際バカロレア機構が授与する、国際的に認められた大学入学資格です。

- アビトゥア資格: ドイツの大学入学資格です。

- バカロレア資格: フランスの大学入学資格です。

これらの資格を取得した者は、日本の大学への出願資格が認められます。特に国際系の学部では、これらの資格を持つ受験生を積極的に受け入れる入試制度を設けている場合があります。

- 大学における個別の入学資格審査: 上記のいずれにも該当しない場合でも、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者」として、各大学が個別に行う入学資格審査に合格すれば、出願が認められることがあります。これは、特定の分野で顕著な才能を持つ人や、社会での豊富な経験を持つ人などを対象とした制度で、大学の判断に委ねられています。

このように、大学への道は決して一本道ではありません。 多様な経歴や学びの形を尊重し、意欲あるすべての人に門戸が開かれるよう、様々な出願資格が制度として整備されています。

大学受験で有利になる資格・検定一覧

出願資格を満たした上で、次に考えるべきは「ライバルとどう差をつけるか」です。その有効な手段の一つが、有利になる資格・検定の取得です。これらは、あなたの学力やスキル、探求心を客観的に証明し、特に書類選考や面接が重視される入試で強力なアピール材料となります。ここでは、大学受験で評価されやすい資格・検定を分野別に整理し、その特徴や活用法を解説します。

英語系の資格・検定

グローバル化が進む現代において、英語力は文系・理系を問わず、大学での学びやその後のキャリアに不可欠なスキルとなっています。そのため、大学側も英語力の高い学生を積極的に評価する傾向にあり、英語系の資格・検定は大学入試において最も活用しやすいものと言えます。特に、「聞く・話す・読む・書く」の4技能を測定する試験は高く評価されます。

| 試験名 | 主な特徴 | 評価されやすい場面 |

|---|---|---|

| 実用英語技能検定(英検) | 日本で最も知名度が高く、多くの大学で採用。4技能を測定。級でレベルが分かりやすい。 | 一般選抜での得点換算・加点、総合型・推薦型選抜でのアピール |

| TOEIC Tests | 主にListening & Readingが活用される。ビジネス英語のイメージが強いが、大学入試でも広く採用。 | 推薦型選抜(特に経済・商学系)、一般選抜での得点換算 |

| TOEFL iBT | 北米の大学留学で必須とされるアカデミックな英語力を測定。PCで受験する4技能試験。 | 国際系学部、海外大学との連携が強い大学、難関大学 |

| IELTS(アイエルツ) | イギリス、オーストラリアなど英連邦国への留学に強い。対面式のスピーキングテストが特徴。 | 欧州・オセアニア系への留学を視野に入れた学部、国際系学部 |

| GTEC | ベネッセが実施。高校での団体受験が多く、スコアの伸びを測りやすい。4技能を測定。 | 幅広い大学の一般選抜・推薦型選抜で採用されている |

| TEAP(ティープ) | 上智大学と日本英語検定協会が共同開発。日本の大学入試での活用を想定したアカデミックな内容。 | 上智大学をはじめとする多くの大学、特に難関私立大学 |

実用英語技能検定(英検)

日本で最も長い歴史と知名度を誇る英語検定です。小学生から社会人まで幅広い層が受験しており、大学入試での採用実績も圧倒的に多いのが特徴です。一般的には2級、難関大学や国際系の学部を目指すなら準1級以上の取得が目標となります。級でレベルが明確に示されるため、大学側も評価基準を設定しやすく、得点換算や出願資格として広く用いられています。二次試験でスピーキング能力が直接試される点も、4技能評価を重視する近年の入試トレンドと合致しています。(参照:公益財団法人 日本英語検定協会)

TOEIC Tests

世界約160カ国で実施されている、英語によるコミュニケーション能力を評価するテストです。主に「Listening & Reading Test」と「Speaking & Writing Tests」に分かれていますが、大学入試で活用されるのは前者が中心です。ビジネスシーンでの利用が有名ですが、そのスコアの客観性と信頼性から、多くの大学で推薦入試の出願基準や一般入試の加点対象として採用されています。一般的には550点以上、難関大学では730点以上が評価の一つの目安とされます。(参照:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会)

TOEFL iBT

主に北米の大学・大学院への留学を希望する学生を対象とした、アカデミックな場面での英語運用能力を測定するテストです。講義の聴解、文献の読解、レポート作成、ディスカッションへの参加といった、大学生活で実際に必要とされる英語力が問われます。難易度は高く、国際教養学部やトップレベルの難関大学で出願資格や得点換算に利用されることが多いです。留学を少しでも視野に入れている受験生にとっては、挑戦する価値の高い試験です。(参照:TOEFLテスト日本事務局)

IELTS(アイエルツ)

イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドといった英連邦の国々を中心に、世界中で広く認知されている英語能力測定試験です。TOEFLと並び、海外留学のための主要な試験と位置づけられています。最大の特徴は、スピーキングテストが試験官との1対1の対面形式で行われることで、より実践的なコミュニケーション能力が評価されます。近年、日本の大学でも採用が拡大しています。(参照:公益財団法人 日本英語検定協会 IELTS)

GTEC

ベネッセコーポレーションが実施する、小学生から社会人までの英語力を測定するスコア型の検定です。特に高校生向けの「GTEC Advanced」や「GTEC CBT」は、多くの高校で団体受験が実施されているため、受験機会が多く、自分の学力の伸びを継続的に確認しやすいというメリットがあります。4技能を測定し、そのスコアは全国の多くの大学で入試に活用されています。(参照:株式会社ベネッセコーポレーション)

TEAP(ティープ)

上智大学と公益財団法人日本英語検定協会が共同で開発した、大学教育レベルで求められる英語力を測定するために設計されたテストです。Reading, Listening, Writing, Speakingの4技能で構成され、日本の高校生の学習指導要領も考慮されているため、学習成果を発揮しやすいという特徴があります。上智大学はもちろん、早稲田大学、立教大学、学習院大学など、多くの難関私立大学で入試に採用されています。(参照:公益財団法人 日本英語検定協会 TEAP)

国語・数学・地歴公民系の資格・検定

英語以外の基礎教科に関する検定も、学力の証明や学習意欲のアピールとして有効です。特に、総合型選抜や学校推薦型選抜において、調査書の記載内容を豊かにし、面接での話題作りにも貢献します。

日本漢字能力検定(漢検)

漢字の「読み・書き」や「意味の理解」「文章の中での適切な使用能力」を測定する検定です。すべての学問の基礎となる国語力、特に語彙力を客観的に示すことができます。高校生であれば2級(高校卒業・大学・一般程度)、よりアピールするなら準1級の取得が目標となります。文学部や教育学部などを志望する場合、特に有効なアピール材料となり得ます。(参照:公益財団法人 日本漢字能力検定協会)

実用数学技能検定(数検)

数学・算数の実用的な技能(計算、作図、表現、測定、整理、統計、証明)を測る検定です。論理的な思考力や問題解決能力を証明するのに役立ちます。理系学部はもちろん、経済・経営・商学部など、数学的な素養が求められる文系学部でも評価されることがあります。高校生であれば2級(高校2年程度)から準1級(高校3年程度)が目安です。(参照:公益財団法人 日本数学検定協会)

歴史能力検定(歴検)

日本史や世界史に関する知識の深さや歴史的思考力を測定する検定です。単なる暗記力だけでなく、歴史事象の因果関係や時代背景を理解しているかが問われます。歴史学部や史学科を志望する受験生にとっては、その分野への強い興味と専門的な学習能力を示す絶好の機会となります。2級(高校で学ぶ程度の歴史知識)以上がアピールにつながります。(参照:歴史能力検定協会)

ニュース時事能力検定

新聞やテレビのニュース報道を読み解き、現代社会の動きを正しく理解するための総合力を測る検定です。政治、経済、国際情勢、社会・生活、環境など幅広い分野から出題されます。社会問題への関心の高さや情報リテラシーをアピールでき、法学部、経済学部、社会学部などの社会科学系学部や、小論文・面接が課される総合型選抜で特に有効です。(参照:ニュース時事能力検定)

PCスキル・情報処理系の資格・検定

情報化が加速する現代社会において、PCスキルやITリテラシーは文理を問わず必須の能力です。これらの資格は、大学入学後のレポート作成や研究活動に直結する実用的なスキルを証明するものであり、多くの学部で評価の対象となり得ます。

MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)

Word、Excel、PowerPointといったマイクロソフト オフィス製品の利用スキルを証明する国際資格です。大学でのレポート作成、プレゼンテーション、データ分析など、あらゆる場面で役立つ実践的なスキルをアピールできます。特にスペシャリスト(一般)レベルよりも、エキスパート(上級)レベルを取得すると、より高く評価される可能性があります。(参照:株式会社オデッセイ コミュニケーションズ)

ITパスポート試験

ITに関する基礎的な知識を証明する経済産業省認定の国家試験です。情報セキュリティやネットワーク、経営戦略など、IT社会で働く上で共通して求められる知識が幅広く問われます。情報系の学部はもちろん、文系の学生であっても取得していることで、情報リテラシーの高さを客観的に示すことができます。

基本情報技術者試験

ITパスポートの上位に位置する、同じく経済産業省認定の国家資格です。ITエンジニアの登竜門とされ、より専門的なIT知識・技能が問われます。情報系の学部・学科を志望する受験生がこの資格を取得していれば、学習への高い意欲と基礎能力の証明となり、非常に強力なアピールとなります。高校生での合格は難易度が高いですが、その分評価も高くなります。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA))

商業・工業系の資格・検定

専門高校(商業高校、工業高校など)で学ぶ生徒にとって、在学中に取得した専門資格は、日々の学習の成果を示す最も重要な証拠となります。これらの資格は、大学の特定学部への進学、特に専門高校生を対象とした推薦入試などで絶大な力を発揮します。

日商簿記検定

企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする技能である「簿記」の能力を測る検定です。特に日本商工会議所が主催する日商簿記は社会的な評価が高く、経済学部、経営学部、商学部などを志望する際に極めて有利に働きます。2級以上を取得していれば、大学レベルの会計学にもスムーズに対応できる基礎力があるとみなされます。(参照:日本商工会議所)

全国商業高等学校協会(全商)主催の検定

商業高校で学ぶ生徒を主な対象とした検定で、簿記、情報処理、珠算・電卓、ビジネス文書など9種目があります。複数の種目で1級に合格すると「3種目以上1級合格」として表彰され、これは大学入試(特に商業科からの推薦入試)で非常に高く評価されます。

全国工業高等学校長協会(全工)主催の検定

工業高校で学ぶ生徒を対象とした検定で、計算技術、情報技術、基礎製図、リスニング英語などがあります。ジュニアマイスター顕彰制度と連動しており、取得した資格や競技会の成績がポイント化され、合計点に応じて称号が与えられます。この称号は、工業系の大学や学部への推薦入試において、専門知識と技術力の高さを証明する重要な指標となります。

これらの資格・検定は、あくまで一例です。最も重要なのは、自分の興味関心や志望する学問分野と関連性の高い資格を選び、目標を定めて計画的に取り組むことです。そうすることで、資格取得が単なる「入試対策」に留まらず、大学での学びをより豊かにするための先行投資となるでしょう。

資格・検定は大学受験でどのように活用できるのか

資格・検定を取得したはいいものの、それが具体的に大学入試でどのように評価されるのか、その仕組みを理解しておくことは非常に重要です。活用方法は大学や学部、入試方式によって多岐にわたります。ここでは、代表的な4つの活用パターンを詳しく解説し、あなたの努力を最大限に活かすための知識を提供します。

出願資格として認められる

最も直接的でインパクトの大きい活用法が、特定の資格・検定の取得が「出願資格」そのものになるケースです。これは、その資格を持っていなければ、願書を提出することすらできないという、まさに「足切り」の条件として機能します。

このパターンは、特に専門性の高い学部や、特定の能力を重視する入試方式でよく見られます。

- 国際系・外国語系の学部: 例えば、「実用英語技能検定準1級以上を取得している者」「TOEFL iBTで〇〇点以上のスコアを有する者」といった基準が設けられていることがあります。これは、入学後の授業が高度な英語で行われたり、留学がカリキュラムに組み込まれていたりするため、一定レベルの語学力が入学の前提条件となるからです。

- 総合型選抜(旧AO入試): 大学側が求める人物像に合致する特定のスキルや経験を持つ学生を選抜するため、「日商簿記2級以上」「基本情報技術者試験合格者」などを出願要件とする場合があります。これにより、大学はその分野への強い関心と基礎知識を持った学生を効率的に集めることができます。

- 社会人入試: 一定期間以上の社会人経験に加え、特定の資格(例えば、看護師資格を持つ人が看護系大学の編入を目指す場合など)が出願の条件となることもあります。

このように、資格が出願要件となっている場合、それはもはや「持っていると有利」というレベルではなく、受験のスタートラインに立つための必須アイテムとなります。志望校を早い段階で絞り込み、募集要項を熟読して、自分に必要な資格は何かを正確に把握することが不可欠です。

得点換算や加点の対象になる

最も多くの大学で採用されている、ポピュラーな活用方法が、取得した資格・検定のレベルやスコアに応じて、個別の学力試験の点数に換算されたり、総合点に加点されたりする仕組みです。これにより、資格という目に見える努力の成果を、合否を左右する「点数」という具体的なアドバンテージに変えることができます。

この方法には、主に以下の3つのパターンがあります。

| 活用方法 | 内容 | 具体例(架空の大学・学部) |

|---|---|---|

| みなし満点 | 特定の級・スコアを取得していれば、大学独自の英語試験や大学入学共通テストの英語の成績を満点とみなす制度。 | A大学法学部:英検準1級取得者は、個別学力検査の「外国語(英語)」の得点を150点満点とみなす。 |

| 段階的な得点換算 | 取得した級やスコアに応じて、段階的に点数に換算する制度。より高いレベルの資格ほど、高い点数が与えられる。 | B大学経済学部:英語の配点は100点。英検2級なら80点、準1級なら90点、1級なら100点に換算。TOEIC L&R 785点以上なら95点など。 |

| 総合点への加点 | 各科目の試験の合計点とは別に、資格に応じて総合点に一定の点数を上乗せする制度。 | C大学国際文化学部:全科目の合計点(400点満点)に対し、TOEFL iBT 72点以上で10点、95点以上で20点を加算する。 |

これらの制度の最大のメリットは、当日の試験の出来に左右されない「保証された得点」を確保できる点にあります。特に英語は、長文のテーマやリスニングの音声との相性によって得点が変動しやすい科目です。しかし、事前に「みなし満点」の資格を取得しておけば、その心配は一切なくなります。その分の安心感は精神的な余裕を生み、他の科目の勉強や試験本番でのパフォーマンスにも良い影響を与えるでしょう。

特定科目の試験が免除される

得点換算と似ていますが、より直接的なメリットとして、特定の科目の学力試験そのものが免除されるケースがあります。例えば、英検2級以上を取得している受験生は、大学独自の英語試験を受けなくてもよい、という制度です。

この制度の利点は計り知れません。

- 学習負担の軽減: 免除された科目の受験勉強に費やすはずだった時間を、苦手科目や配点の高い科目の対策に集中させることができます。これは、受験生にとって最も貴重な資源である「時間」を戦略的に再配分できることを意味します。

- 受験当日の負担軽減: 複数の科目を受験する長丁場の試験日において、1科目分の試験時間がなくなることは、体力的・精神的な負担を大きく軽減します。残りの科目に集中力を最大限に注ぐことが可能になります。

特に私立大学の一般選抜では、複数の学部・学科を併願することが一般的です。もし、その大学が英語外部検定による試験免除制度を導入していれば、資格一つで複数の試験の英語対策を効率化できる可能性があり、受験戦略上、非常に大きなアドバンテージとなります。

調査書(内申書)で評価されアピール材料になる

たとえ点数化や試験免除といった直接的な優遇措置がない大学・学部であっても、取得した資格・検定が無駄になることはありません。すべての受験生は、出身高校が作成する「調査書(内申書)」を大学に提出します。この調査書には、学業成績(評定)だけでなく、「特別活動の記録」や「指導上参考となる諸事項」といった欄があり、ここに取得した資格・検定を記載することができます。

この記載は、特に以下のような場面で効果を発揮します。

- 総合型選抜・学校推薦型選抜: これらの入試では、学力だけでなく、受験生の人物像が多角的に評価されます。調査書に記載された資格は、あなたの学習意欲、主体性、そして志望分野への関心の高さを裏付ける客観的な証拠となります。例えば、志望理由書で「貴学の情報科学部でAIについて深く学びたい」と書くだけでなく、調査書に「基本情報技術者試験 合格」と記載されていれば、その言葉の説得力は格段に増します。

- 面接でのアピール: 面接官は調査書を手元に見ながら質問をします。「漢検準1級を取得されていますが、どのようなきっかけで、どんな工夫をして勉強しましたか?」といった質問をされる可能性があります。このとき、資格取得までの努力の過程や、その経験から何を学んだかを具体的に語ることで、問題解決能力や継続的な努力ができる姿勢といった、人間的な魅力を効果的にアピールできます。

- 合否ボーダーライン上での判断材料: 一般選抜においても、複数の受験生が全く同じ点数で並んだ場合、最後に合否を分けるのは調査書の内容である、と言われています。その際、資格・検定の有無が、評価をわずかに上乗せする決定打になる可能性もゼロではありません。

資格は、単なる証明書ではなく、あなたの高校時代の努力の物語を語るための「証拠品」です。その価値を最大限に引き出すためには、なぜその資格を取ろうと思ったのか、どのような壁にぶつかり、どう乗り越えたのかを自分の言葉で語れるように準備しておくことが大切です。

資格・検定が評価されやすい入試方式

大学入試には、大きく分けて「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」の3つの方式があります。それぞれ評価の軸が異なるため、資格・検定の重要度や評価のされ方も大きく変わってきます。自分の取得した、あるいはこれから取得しようとする資格を最も効果的に活かすためには、各入試方式の特性を深く理解することが不可欠です。

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、資格・検定が最もその真価を発揮する入試方式と言えるでしょう。この入試の最大の特徴は、従来の学力試験だけでは測れない、受験生の個性や能力、学習意欲、そして大学・学部への適性を多角的・総合的に評価する点にあります。選考は、主に「書類審査(志望理由書、活動報告書、調査書など)」と「面接・プレゼンテーション・小論文」などを組み合わせて行われます。

このような評価の仕組みの中で、資格・検定は以下のような極めて重要な役割を果たします。

- 志望動機の客観的な裏付け: 志望理由書で「将来、国際的な舞台で活躍したいので、貴学の国際教養学部を志望します」と書くことは誰にでもできます。しかし、そこに「実用英語技能検定準1級」や「TOEFL iBT 90点」という資格が加わることで、その志望動機が単なる憧れではなく、具体的な努力に裏打ちされた本物の目標であることを強力に証明できます。

- 主体性と探求心の証明: 総合型選抜では、「高校時代に何に打ち込み、何を学んだか」という主体的な活動が重視されます。授業外で自ら目標を設定し、計画を立てて資格取得という成果を出した経験は、まさに大学が求める「主体的に学ぶ力」の現れとして高く評価されます。情報系の学部を志望する生徒が「基本情報技術者試験」に合格していれば、それは学校の勉強を超えた深い探求心の証となります。

- 面接やプレゼンテーションの格好の材料: 書類審査を通過すると、次は面接です。面接官はあなたの提出した書類をもとに、「なぜ簿記の資格を取ろうと思ったのですか?」「その勉強を通じて、経済のどのような側面に興味を持ちましたか?」といった深掘りの質問をしてきます。このとき、資格取得のプロセスで得た知識や経験、感じた課題などを自分の言葉で語ることで、思考の深さやコミュニケーション能力を存分にアピールできます。

総合型選抜において、資格・検定は単なる加点要素ではありません。それは、あなたという人間を大学に理解してもらうための、最も説得力のある「自己紹介ツール」なのです。志望する学部・学科との関連性が高い資格であればあるほど、その効果は絶大になります。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)

学校推薦型選抜は、在籍する高校の学校長からの推薦に基づいて出願する入試方式です。これには、大学が指定した高校の生徒のみが出願できる「指定校推薦」と、大学が定める出願条件を満たせばどの高校からでも出願できる「公募推薦」の2種類があります。

この入試方式における資格・検定の役割は、指定校推薦と公募推薦で少し異なります。

- 指定校推薦: 主に高校での成績(評定平均値)が最も重要な評価基準となります。校内選考を通過することが第一の関門であり、大学での合格率は非常に高いのが特徴です。この段階では、資格・検定は評定平均が同程度のライバルとの差別化を図るための補強材料として機能します。同じ評定の生徒が複数いる場合、英検2級や漢検2級などの資格を持っている生徒の方が、学習意欲が高いと判断され、校内選考で有利に働く可能性があります。

- 公募推薦: こちらは評定平均の基準を満たした上で、大学による選考(書類審査、小論文、面接など)を通過する必要があります。公募推薦では、資格・検定がより直接的な評価対象となります。大学によっては、出願条件として「英検2級以上」や「日商簿記2級以上」といった資格を明確に定めている場合があります。また、そのような明確な規定がなくとも、総合型選抜と同様に、調査書や面接でのアピール材料として非常に有効です。特に、評定平均だけでなく、課外活動や特定のスキルを重視する大学の場合、資格の有無が合否に大きく影響します。

学校推薦型選抜では、まず日々の授業態度や定期テストの成績を疎かにしないことが大前提です。その上で、プラスアルファの強みとして資格・検定を取得することが、合格の可能性を高める賢明な戦略と言えるでしょう。

一般選抜

一般選抜(旧一般入試)は、主に大学入学共通テストや大学独自の学力試験の成績によって合否が決まる、最も受験者数の多い入試方式です。学力試験の点数が合否の大部分を占めるため、一見すると資格・検定が入る余地は少ないように思えるかもしれません。

しかし、近年の入試改革の流れの中で、一般選抜においても資格・検定、特に英語外部検定試験を活用する動きが急速に広がっています。

- 英語外部検定利用入試(外検入試): これが一般選抜における資格活用の主流です。前述したように、英検やTOEICなどのスコアに応じて、「英語の試験を満点とみなす(みなし満点)」「点数に換算する」「総合点に加点する」「出願資格とする」といった優遇措置が受けられます。これにより、学力試験一発勝負のリスクを軽減し、事前に得点のアドバンテージを確保できます。

- 調査書の参考評価: 建前上は学力試験の点数のみで評価するとされていても、同点で複数の受験生が並び、合否ライン上で最後の1人を選ぶ、という状況は起こり得ます。その際、調査書の内容が参考にされる可能性は否定できません。資格・検定の記載は、直接的な点数にはならなくとも、あなたの学習姿勢を示すわずかなプラス要素として働くかもしれません。

ただし、一般選抜で資格を活用する場合、注意すべき点があります。それは、すべての大学・学部で利用できるわけではないこと、そして利用できる資格の種類、求められるスコアや級、活用方法が大学によって驚くほど多様であることです。そのため、自分の志望校がどのような制度を導入しているのか、募集要項でピンポイントに確認する作業が不可欠です。

入試方式の特性を深く理解し、資格という『カード』を最も効果的に使える『場』はどこなのかを見極めること。 これが、あなたの努力を合格へと結びつけるための、重要な戦略的思考となります。

資格・検定の取得を目指す際の3つの注意点

大学受験で有利になる資格・検定は、確かに魅力的です。しかし、その取得を目指す際には、いくつか心に留めておくべき重要な注意点があります。これらのポイントを見過ごしてしまうと、せっかくの努力が水の泡になったり、かえって受験勉強全体のバランスを崩してしまったりする危険性もあります。ここでは、資格取得を成功させるための3つの鉄則を解説します。

① 志望大学の募集要項を必ず確認する

これは最も重要かつ基本的な注意点です。 どんなに価値のある資格を取得しても、あなたの志望する大学・学部・入試方式で評価されなければ、受験においては意味がありません。友人や先輩の「〇〇大学は英検が使えるらしい」といった断片的な情報に惑わされず、必ず自分自身の目で、志望大学の公式サイトに掲載されている最新年度の「募集要項」または「入学者選抜要項」を熟読してください。

募集要項で確認すべき具体的な項目は以下の通りです。

- 対象となる資格・検定の種類: 英検、TOEIC、TOEFLなど、どの試験が利用できるのか。大学によっては特定のテスト(例:TOEICはIPテスト不可、4技能試験のみ有効など)に限定している場合もあります。

- 求められるスコア・級の基準: 「英検2級以上」「TOEFL iBT 72点以上」など、具体的な基準が明記されています。この基準に達していなければ、優遇措置は受けられません。

- 具体的な活用方法: 「出願資格」「得点換算」「加点」「試験免除」のうち、どのパターンで活用されるのか。得点換算の場合、どのような計算式で点数が決まるのかまで確認しましょう。

- 対象となる入試方式・学部: その資格が利用できるのは、総合型選抜だけなのか、一般選抜でも使えるのか。また、同じ大学内でも、学部によって利用できる資格や基準が異なることは頻繁にあります。

- スコアの提出方法と時期: 合格証明書やスコアレポートの原本が必要なのか、コピーで良いのか。出願時に提出するのか、合格後に提出するのか。提出方法を間違えると、せっかくの資格が無効になってしまうこともあります。

大学入試の情報は、毎年少しずつ変更される可能性があります。「去年は使えたのに、今年は制度が変わって使えなくなった」という事態も十分に考えられます。「すべての正確な情報は、大学が公式に発表する募集要項にある」という原則を絶対に忘れず、情報収集を怠らないようにしましょう。

② 資格・検定の有効期限をチェックする

次に注意すべきなのが、資格・検定の「有効期限」です。特に、英語力を証明する資格の多くには、スコアの有効期間が定められています。

- TOEIC Tests: スコアレポートの再発行期間が試験日から2年以内と定められており、これが事実上の有効期限とされています。(参照:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会)

- TOEFL iBT: 試験日から2年間、スコアが有効です。(参照:TOEFLテスト日本事務局)

- IELTS: 成績証明書(Test Report Form)の有効期間は、通常2年間とされています。

一方で、英検や漢検、簿記検定など、一度合格すれば資格そのものが失効することはない(=生涯有効な)ものも多くあります。

しかし、ここで本当に注意すべきは、資格自体の公式な有効期限とは別に、大学側が独自に「有効期間」を設定しているケースです。例えば、大学の募集要項に「出願開始日から遡って2年以内に取得したスコアのみ有効」といった規定がある場合、たとえ高校1年生の時に取得した英検2級の資格自体は有効でも、大学入試では利用できないことになります。

これは、特に語学力のように時間とともに変化しやすい能力について、大学側が「現在」の実力を評価したいと考えているためです。

したがって、資格取得の計画を立てる際には、以下の点を考慮する必要があります。

- 受験する学年: 高校1年生で取得したスコアは、高校3年生の出願時には期限切れになっている可能性があります。

- 出願時期: 総合型選抜は秋に出願、一般選抜は冬に出願と、時期が異なります。自分の受験スケジュールから逆算し、いつまでにスコアを取得すればよいかを把握しておく必要があります。

無計画に早く受験しすぎて、いざという時にスコアが使えないという事態を避けるためにも、志望校の募集要項でスコアの有効期間に関する規定を必ず確認し、最適なタイミングで受験するようにしましょう。

③ 受験勉強とのバランスを考える

資格取得は、大学受験を有利に進めるための強力な武器となり得ます。しかし、その武器を手に入れることに夢中になるあまり、本来の目的である「大学合格」から遠ざかってしまう危険性もはらんでいます。資格はあくまで大学受験を有利にするための「ツール(手段)」であり、資格取得そのものが「目的」になってはいけません。

いわゆる「資格マニア」のようになってしまい、主要5教科の学習時間を削ってまで、直接評価されるかどうかわからない資格の勉強にのめり込むのは本末転倒です。特に、自分の現在の学力や志望校のレベルと不相応に難易度の高い資格に挑戦することは、多くの時間を費やしたにもかかわらず結果が出ず、自信喪失につながるリスクもあります。

資格取得に取り組む前には、一度立ち止まって、「その資格を取得するために、どれくらいの時間と労力、費用がかかるのか」そして「それによって得られるリターン(合格可能性の向上)は、コストに見合っているのか」を冷静に考える必要があります。

例えば、

- 英語が非常に得意で、志望校で英検準1級が「みなし満点」として使える場合、集中的に対策して取得を目指すのは非常に合理的な戦略です。

- 一方で、数学が極端に苦手な理系志望の生徒が、周りが持っているからという理由で苦手な英語の資格勉強に多くの時間を割くのは、得策とは言えないかもしれません。その時間を受験で配点の高い数学の基礎固めに使った方が、合格の可能性は高まるでしょう。

自分の学力、残り時間、志望校の入試科目と配点といった全体像を俯瞰し、限られたリソース(時間)をどこに投資するのが最も効果的かを見極める「戦略的思考」が求められます。 資格取得は、受験勉強全体の計画の中に、バランス良く組み込むようにしましょう。

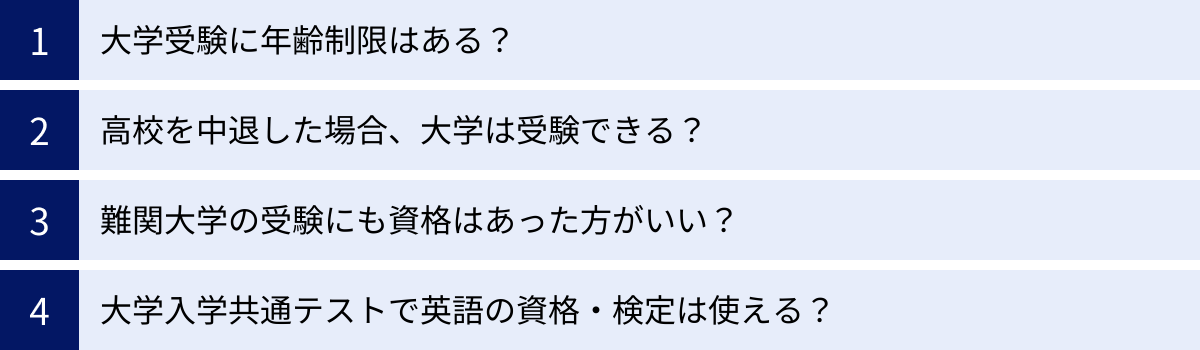

大学受験の資格に関するよくある質問

ここまで大学受験における「資格」について詳しく解説してきましたが、それでもまだ個別の疑問や不安が残っているかもしれません。ここでは、多くの受験生や保護者の方が抱きがちな質問をピックアップし、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

大学受験に年齢制限はある?

結論から言うと、大学受験に法律上の年齢制限は一切ありません。

学校教育法で定められているのは、前述した「高等学校を卒業した者」や「高卒認定試験に合格した者」といった学力に関する「出願資格」のみであり、年齢の上限については何も規定がありません。

実際に、大学のキャンパスでは、高校を卒業したばかりの18歳の学生だけでなく、社会人経験を経て学び直しを決意した人、定年退職後に新たな知的好奇心を満たすために門を叩いた人など、非常に多様な年齢層の学生が共に学んでいます。多くの大学では、社会人経験者を対象とした「社会人入試」の制度も設けられており、むしろ多様なバックグラウンドを持つ学生を積極的に受け入れようという姿勢が見られます。

したがって、「もう若くないから」という理由で大学進学を諦める必要は全くありません。 学びたいという意欲があれば、何歳からでも大学受験に挑戦し、大学生活をスタートさせることが可能です。

高校を中退した場合、大学は受験できる?

はい、受験できます。 高校を中退して最終学歴が「中学校卒業」になった場合でも、大学への道が閉ざされるわけではありません。

そのためのルートが、本記事の「大学を受験するための『出願資格』とは」の章でも解説した「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)」です。この試験は、様々な事情で高校を卒業できなかった人々のために、高校卒業者と同等以上の学力があることを国が認定する制度です。

高卒認定試験に合格すれば、高校卒業者と全く同じ立場で、全国の大学・短期大学・専門学校を受験する資格が得られます。試験は年に2回実施され、科目ごとに合否が判定されるため、自分のペースで学習を進めることが可能です。

高校中退という経歴を乗り越え、自らの意志と努力で高卒認定を取得し、大学合格を勝ち取っている人は数多くいます。過去の経歴に関わらず、未来への扉はあなたの努力次第で開くことができます。

(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験)

難関大学の受験にも資格はあった方がいい?

これは非常に多くの受験生が悩むポイントです。結論としては、「一般選抜が中心の難関大学では、資格が直接の合否決定要因になるケースは限定的だが、持っていることで有利に働く特定の場面は存在する」と言えます。

東京大学、京都大学、旧帝国大学といった最難関国公立大学や、早稲田大学、慶應義塾大学といった難関私立大学の一般選抜では、何よりもまず学力試験の得点が最重要視されます。 5教科7科目(国公立の場合)や3教科(私立の場合)で、他の受験生を圧倒する高い学力を身につけることが合格への王道であり、最優先事項であることに変わりはありません。

しかし、そんな難関大学においても、資格が意味を持つケースはあります。

- 英語外部検定の活用: 一部の学部、特に国際教養学部や、特定のプログラム(例:早稲田大学国際教養学部、慶應義塾大学法学部FIT入試など)では、高いレベルの英語資格(TOEFL iBTやIELTSなど)が出願要件になっていたり、提出が推奨されていたりします。

- 総合型・推薦型選抜でのアピール: 難関大学でも、一般選抜以外の入試方式(例:東京大学の推薦入試、京都大学の特色入試など)を実施しています。これらの入試では、卓越した学力に加え、特定の分野での突出した能力や活動実績が求められます。その際、科学オリンピックでの実績や、高度な専門資格(例:基本情報技術者試験、数学オリンピックの成績など)は、自身の能力を客観的に示す強力な証拠となります。

まとめると、難関大学を目指す受験生は、「まずは主要教科の学力向上に全力を注ぐ」という大原則を忘れてはいけません。その上で、もし余力があり、自分の志望する大学・学部・入試方式の特性に合致するのであれば、戦略的に資格取得を検討する価値はある、というスタンスが最も現実的でしょう。

大学入学共通テストで英語の資格・検定は使える?

2024年度入試現在、大学入学共通テストの英語の成績として、外部の資格・検定を利用する制度(英語成績提供システム)は導入されていません。

かつて、2021年度入試からの導入が検討されていましたが、受験機会の地域格差や家庭の経済状況による不公平が生じる懸念、そして制度設計の複雑さなどから、導入が見送られました。したがって、共通テストの英語は、すべての受験生が同じ日に同じ問題(リーディングとリスニング)を解いて、その素点で評価されることになります。

(参照:大学入試センター)

しかし、ここで絶対に混同してはいけない重要なポイントがあります。それは、「共通テストでは使えない」ことと、「大学入試全体で使えない」ことは全く違うということです。

共通テストとは別に、各大学が個別に行う二次試験(一般選抜)や、総合型選抜・学校推薦型選抜においては、依然として非常に多くの大学が英語の外部検定を積極的に活用しています。 「みなし満点」「得点換算」「加点」「出願資格」といった形で、合否に大きな影響を与えています。

したがって、受験生は「共通テストでは使えないから、英検を取っても意味がない」と短絡的に考えるのではなく、「共通テストは実力で勝負し、個別試験では外部検定を有利に活用する」というように、試験の段階ごとに切り分けて戦略を立てる必要があります。

まとめ

大学受験における「資格」という言葉は、二つの異なる、しかし密接に関連する意味を持っています。この記事を通じて、その全体像を掴んでいただけたのではないでしょうか。

まず、すべての受験生にとってのスタートラインである「出願資格」。これは、主に「高等学校の卒業(見込み)」または「高卒認定の合格」によって得られる、大学への挑戦権そのものです。この土台がなければ、受験という舞台に上がることはできません。自分の状況を確認し、もし満たしていない場合は、まずこの資格を取得することから計画を始めましょう。

そして、合格の可能性を押し上げるための強力な武器となるのが、英検やTOEIC®、簿記検定といった「有利になる資格・検定」です。これらは、ペーパーテストの点数だけでは測れない、あなたの主体性、探求心、そして特定の分野における高い能力を客観的に証明してくれます。特に、書類審査や面接が重視される総合型選抜や学校推薦型選抜においては、その価値は絶大です。また、一般選抜においても、英語外部検定のスコアを利用した得点換算や加点制度は、今や受験戦略に欠かせない要素となっています。

ただし、資格取得を目指す際には、忘れてはならない3つの注意点がありました。

- 志望大学の募集要項を必ず確認すること。 活用できる資格や基準は大学によって全く異なります。

- 資格・検定の有効期限をチェックすること。 特に大学が独自に定める有効期間に注意が必要です。

- 受験勉強全体とのバランスを考えること。 資格はあくまで合格のための手段であり、目的ではありません。

資格は、あなたの高校時代の努力と情熱を形あるものとして示してくれる、素晴らしい証明書です。しかし、その価値を最大限に引き出し、合格へと結びつけることができるかどうかは、あなた自身の情報収集力と、それに基づいた緻密な戦略にかかっています。

この記事が、あなたの受験戦略を立てる上での一助となり、自信を持って未来への扉を開くきっかけとなることを心から願っています。