「キャリアアップのために専門知識を身につけたい」「新しい分野に挑戦してみたい」など、さまざまな理由で大学進学を考える社会人が増えています。一度社会に出てから再び大学で学ぶ「学び直し」は、人生の選択肢を広げる大きな一歩となる可能性があります。

しかし、いざ大学受験を決意しても、「何から始めればいいのか分からない」「仕事と勉強を両立できるか不安」「費用はどれくらいかかるのだろう」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。現役の高校生とは異なる状況にある社会人にとって、受験準備には特有の難しさや注意点が存在します。

この記事では、社会人が大学受験を目指す上で知っておくべき情報を網羅的に解説します。大学進学を目指す理由から、具体的な入試方法、メリット・デメリット、効果的な勉強法、必要な費用、そして後悔しないための大学選びのポイントまで、一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。

この記事を読めば、社会人の大学受験に関する全体像を掴み、自分に合った道筋を見つけ、具体的な第一歩を踏み出すための知識と自信を得られます。あなたの「学びたい」という情熱を、確かな未来へと繋げるための羅針盤として、ぜひ最後までお読みください。

目次

社会人が大学への進学を目指す理由

近年、社会人になってから大学への進学を目指す人が増加傾向にあります。その背景には、変化の激しい現代社会において、キャリアや人生設計を見直し、新たな可能性を求める人々の強い意志があります。ここでは、社会人が大学進学を志す主な理由を4つの側面から詳しく解説します。

キャリアアップや転職のため

最も一般的な理由の一つが、現在の職務におけるキャリアアップや、より良い条件・待遇を求めての転職です。社会人としての実務経験は非常に価値のあるものですが、特定の分野では、その経験を理論的に体系化し、専門性をさらに高めるために大学での学びが不可欠となる場合があります。

例えば、営業職で実績を積んだ人が、経営戦略やマーケティングの知識を体系的に学ぶために経営学部や商学部を目指すケースが考えられます。現場で培った顧客理解や交渉力に、大学で学ぶ理論的知識が加わることで、管理職への昇進や、企画・マーケティング部門への異動、さらにはコンサルタントとしての独立など、キャリアの選択肢が格段に広がります。

また、特定の職種、特に専門職においては、大卒以上の学歴が応募条件となっている場合も少なくありません。転職市場において、希望する企業や職種への応募資格を得るために、大学の学位取得を目指すという現実的な動機も大きな要因です。実務経験と学士という学位を両方手に入れることで、自身の市場価値を高め、より戦略的なキャリアプランを描くことが可能になります。

このように、大学での学びは単なる知識の習得に留まらず、自身のキャリアをより高いステージへと引き上げるための強力な武器となり得るのです。

専門知識や資格を習得するため

特定の専門分野における深い知識や、業務に直結する国家資格の取得を目的として大学進学を選ぶ人も多くいます。社会人として働く中で、「この分野をもっと深く学びたい」「この資格があれば仕事の幅が広がるのに」と感じる瞬間は少なくありません。

例えば、福祉施設で働く人が社会福祉士の国家試験受験資格を得るために福祉系の大学に入学したり、一般企業で法務関連の業務に携わる人が、より専門的な法律知識を身につけるために法学部に進学したりするケースが挙げられます。これらの資格や専門知識は、現在の職場での専門性を高めるだけでなく、独立開業や専門職としての転職を実現するための重要なステップとなります。

大学では、その分野の第一線で活躍する教授陣から直接指導を受けられるだけでなく、充実した図書館や研究施設を利用できます。独学では得られない体系的なカリキュラムを通じて、基礎から応用までを効率的に学ぶことが可能です。また、同じ目標を持つ仲間と議論を交わしながら学ぶ環境は、知識の定着を助けるとともに、大きな刺激となります。

特に、医療、福祉、教育、法律といった分野では、資格取得がキャリア形成に直結するため、大学での学び直しが極めて有効な手段として選択されています。

新しい分野に挑戦するため

これまでのキャリアとは全く異なる、新しい分野への挑戦を志して大学の門を叩く人もいます。これは、人生100年時代と言われる現代において、キャリアチェンジやセカンドキャリアの構築がより一般的になってきたことの表れと言えるでしょう。

例えば、長年事務職として働いてきた人が、幼い頃からの夢だった心理カウンセラーを目指して心理学部に入学するケースや、IT業界の将来性に関心を持ち、プログラミングやデータサイエンスを基礎から学ぶために情報科学系の学部に進学するケースなどが考えられます。

このようなキャリアチェンジは、大きな勇気と決断を必要としますが、自分の興味や関心、価値観に合った仕事に就くことで、より高い職業的満足度や生きがいを得られる可能性があります。 未経験の分野に飛び込むにあたり、大学という教育機関で基礎から体系的に学べることは、大きな安心材料となります。

大学では、専門知識の習得はもちろんのこと、その分野におけるキャリアパスや業界の動向についても情報を得られます。教授やキャリアセンターのアドバイスを受けながら、新しいキャリアへのスムーズな移行を計画できる点も大きなメリットです. 社会人経験で培った課題発見能力や自己管理能力は、新しい分野の学習においても大いに役立つでしょう。

学び直しへの純粋な意欲

キャリアや資格といった実利的な目的だけでなく、「知りたい」「学びたい」という純粋な知的好奇心や探求心から大学進学を目指す人も少なくありません。若い頃は経済的な理由や他の事情で大学進学を諦めたものの、時間や心に余裕ができた今、改めて学びの機会を求めたいと考えるケースです。

文学、歴史、哲学、芸術、天文学など、直接的なキャリアアップには結びつかないかもしれない学問分野であっても、それを学ぶこと自体が人生を豊かにし、新たな視点や価値観をもたらしてくれます。社会人としてさまざまな経験を積んできたからこそ、学問の奥深さや面白さをより深く理解できるという側面もあります。

例えば、海外での勤務経験がある人が、その国の歴史や文化を深く理解するために国際関係学部で学び直したり、子育てを終えた人が、人間の発達に興味を持ち教育学部で学んだりする事例が考えられます。

このような「リベラルアーツ(教養)」としての学びは、物事を多角的・批判的に捉える力や、複雑な事象の本質を見抜く洞察力を養います。 これらの能力は、特定の職業に限定されず、人生のあらゆる場面で役立つ普遍的なスキルです。学びを通じて得られる知的な喜びや、新しい自分を発見する経験は、何物にも代えがたい財産となるでしょう。

以上のように、社会人が大学を目指す理由は多岐にわたります。どの理由であっても、大学での学びは新たな知識やスキル、人との出会いをもたらし、あなたの人生をより豊かで可能性に満ちたものに変える力を持っています。

社会人が大学受験をする4つの主な方法

社会人が大学を目指す場合、現役の高校生と同じ入試方法だけでなく、社会人経験を評価する特別な選抜方法も用意されています。自分自身の学力、職務経験、そして志望する大学の特性を総合的に考慮し、最も有利な方法を選択することが合格への鍵となります。ここでは、社会人が利用できる主な4つの大学受験方法について、それぞれの特徴を詳しく解説します。

① 社会人特別選抜(社会人入試)

社会人特別選抜(通称:社会人入試)は、社会人としての経験や学習意欲を重視して選考が行われる、社会人受験生にとって最も一般的な入試方式です。多くの大学・学部で実施されており、現役生とは別の枠で選考が行われます。

- 特徴: 学力試験の比重が低く、代わりに小論文や志望理由書、面接が重視される傾向にあります。これまでの職務経験で何を学び、その経験を大学での学びにどう活かし、将来どのように社会に貢献したいのかを論理的に説明する能力が求められます。

- 対象者: 一般的に「大学入学資格を持ち、一定年数以上の社会人経験を有する者」が出願資格となります。必要な社会人経験の年数は大学や学部によって異なり、概ね2年~5年以上と設定されていることが多いです。

- メリット: 一般入試に比べて受験科目が少ないため、仕事と両立しながら効率的に受験準備を進めやすい点が最大のメリットです。また、社会人としての経験や問題意識を直接アピールできるため、明確な学習目的を持つ人にとっては非常に有利な方式と言えます。

- デメリット: 募集人数が少ない傾向にあり、倍率が高くなることがあります。また、実施している大学や学部が限られているため、志望校の選択肢が狭まる可能性もあります。

社会人入試は、これまでのキャリアで培った経験や知見を武器にできる、社会人ならではの受験方法です。

② 一般選抜(一般入試)

一般選抜(通称:一般入試)は、主に学力試験の結果によって合否が判定される、最も受験者数が多い入試方式です。高校生と同じ土俵で、共通テスト(旧センター試験)や各大学が実施する個別学力試験(二次試験)を受験します。

- 特徴: 国語、数学、英語、理科、社会といった主要科目の総合的な学力が問われます。 多くの大学・学部で実施されているため、志望校の選択肢が最も広い方式です。

- 対象者: 年齢や社会人経験に関わらず、大学入学資格(高等学校卒業またはそれと同等以上)があれば誰でも出願できます。

- メリット: 募集枠が最も大きく、実施している大学・学部が非常に多いため、幅広い選択肢の中から志望校を選べます。学力に自信がある人や、高校時代の勉強内容を比較的覚えている人にとっては、実力を発揮しやすい方式です。

- デメリット: 受験科目数が多いため、働きながら全ての科目を高いレベルまで仕上げるには、膨大な勉強時間と相当な努力が必要になります。高校卒業から時間が経っている場合、基礎から学び直す必要があり、学習負担が非常に大きくなる点が最大の課題です。また、現役の高校生や浪人生と学力で競うことになるため、厳しい競争を覚悟しなければなりません。

一般選抜を選ぶ場合は、長期的な学習計画と、それを遂行する強い意志が不可欠です。

③ 総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜(旧AO入試)は、学力だけでなく、受験生の個性や学習意欲、将来の可能性などを多角的に評価する入試方式です。大学側が求める学生像(アドミッション・ポリシー)と、受験生の人物像がどれだけマッチしているかが重視されます。

- 特徴: 書類審査、小論文、プレゼンテーション、グループディスカッション、面接など、大学・学部によって多様な選考方法が用いられます。対話を通じて受験生の能力や適性をじっくりと見極めるプロセスが特徴です。

- 対象者: 出願資格は大学によってさまざまですが、高校の成績(評定平均値)が問われる場合もあれば、特に制限がない場合もあります。社会人も出願可能な大学が増えています。

- メリット: 社会人入試と同様に、これまでの活動経験や実績、強い学習意欲をアピールしやすい方式です。特に、明確な問題意識やユニークな経験を持つ社会人にとっては、学力試験だけでは測れない自身の価値を評価してもらえるチャンスがあります。

- デメリット: 選考プロセスが複雑で、準備に時間がかかることがあります。また、評価基準が学力試験ほど明確ではないため、対策が立てにくいと感じる場合もあります。「なぜこの大学・学部でなければならないのか」を深く掘り下げ、説得力のある形で提示する必要があります。

総合型選抜は、自分の経験やビジョンを雄弁に語れる社会人にとって、魅力的な選択肢の一つとなり得ます。

④ 学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、出身高等学校長の推薦に基づいて出願する入試方式です。主に「指定校制」と「公募制」の2種類があります。社会人受験生がこの方式を利用できるケースは限定的ですが、可能性がゼロではありません。

- 特徴: 主に高校での成績(評定平均値)や課外活動実績が評価の中心となります。多くの場合、書類審査、小論文、面接などで選考が行われます。

- 対象者:

- 指定校制: 大学が指定した特定の高校の生徒のみが出願可能。社会人が利用することはほぼ不可能です。

- 公募制: 大学が定める出願条件を満たし、学校長の推薦があればどの高校からでも出願可能。卒業後何年まで、といった制限がなければ社会人でも利用できる可能性がありますが、多くは現役生や一浪生を対象としており、社会人が利用できるケースは稀です。

- メリット: 一般選抜に比べて倍率が低い傾向にあり、合格の可能性が高い場合があります。

- デメリット: 社会人が利用できるケースは非常に少ないのが現実です。また、高校時代の成績が重視されるため、卒業から時間が経っている社会人には不利になる可能性があります。

以上4つの方法を比較検討し、自分の強みを最も活かせる入試方式を見極めることが、社会人受験の第一歩となります。

| 入試方法 | 主な評価対象 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 社会人特別選抜 | 社会人経験、学習意欲、小論文、面接 | 経験を活かせる、受験科目が少ない | 募集枠が少ない、実施大学が限られる |

| 一般選抜 | 学力試験(共通テスト、二次試験) | 募集枠が多い、選択肢が広い | 学習負担が大きい、現役生との競争が厳しい |

| 総合型選抜 | 個性、意欲、将来性、アドミッション・ポリシーとの適合性 | 経験や意欲をアピールしやすい | 対策が立てにくい、準備に時間がかかる |

| 学校推薦型選抜 | 高校の成績、学校長の推薦 | 倍率が低い傾向 | 社会人が利用できるケースが非常に稀 |

社会人特別選抜(社会人入試)とは

社会人が大学受験を考える際、最も有力な選択肢となるのが「社会人特別選抜」、通称「社会人入試」です。この制度は、学力だけでなく、社会で培った経験や知識、そして学び直しへの高い意欲を持つ人材を評価するために設けられています。ここでは、社会人入試の具体的な内容について、出願資格から試験内容、メリット・デメリットまでを詳しく掘り下げていきます。

社会人入試の出願資格

社会人入試を受験するためには、各大学が定める出願資格を満たす必要があります。これらの資格は大学や学部によって異なりますが、一般的には以下の要素の組み合わせで構成されています。

- 学歴要件:

- 基本的には「高等学校を卒業した者」または「大学入学資格検定(大検)や高等学校卒業程度認定試験に合格した者」など、大学入学資格を有していることが前提となります。

- 年齢要件:

- 入試が行われる年度の4月1日時点で「満23歳以上に達している者」のように、一定の年齢以上であることを条件とする大学が多く見られます。年齢の下限は大学によって異なり、満22歳や満25歳と設定されている場合もあります。

- 社会人経験年数:

- 最も重要な要件であり、大学・学部ごとに細かく定められています。 「出願時までに通算して〇年以上の社会人経験を有する者」といった形で規定されます。この「社会人経験」の定義も大学によってさまざまです。

- 正社員としての勤務経験のみを認める場合

- 契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規雇用も通算できる場合

- 自営業や家事専従(主婦・主夫)の期間を社会人経験に含めることができる場合

- 必要な年数は、一般的に2年から5年程度が多いですが、より長い経験を求める大学や、逆に1年で認められる場合もあります。自分の経歴が志望校の定義する「社会人経験」に合致するかどうか、募集要項を熟読して確認することが不可欠です。

- 最も重要な要件であり、大学・学部ごとに細かく定められています。 「出願時までに通算して〇年以上の社会人経験を有する者」といった形で規定されます。この「社会人経験」の定義も大学によってさまざまです。

これらの要件は、あくまで一般的な傾向です。例えば、看護系の大学では看護師としての実務経験年数が問われるなど、学部によっては専門職としての経験が求められることもあります。必ず志望する大学の最新の募集要項を取り寄せ、自分が資格を満たしているかを確認しましょう。

社会人入試の主な試験内容

社会人入試の選考は、ペーパーテストだけでなく、人物評価に重きを置いた多面的な評価で行われるのが特徴です。主な試験内容は以下の3つに大別されます。

小論文・志望理由書

小論文と志望理由書は、社会人入試の合否を左右する最も重要な要素と言っても過言ではありません。これらは、受験生の思考力、表現力、そして学習意欲を評価するための中心的な材料となります。

- 志望理由書(出願時に提出):

- 単に「学びたい」というだけでなく、「なぜ、今、この大学のこの学部でなければならないのか」を論理的に説明する必要があります。

- ①これまでの社会人経験で得た知見や問題意識 → ②その問題意識を解決・探求するために大学での学びが必要だと考えた理由 → ③数ある大学の中で、なぜその大学・学部を選んだのか(カリキュラム、教授、研究内容など) → ④大学で学んだことを、卒業後どのように社会や自身のキャリアに活かしていきたいか、という一貫したストーリーを構築することが重要です。自分の経験と大学での学び、そして将来のビジョンを繋げる説得力が求められます。

- 小論文(試験当日に実施):

- 与えられた課題文やテーマに対して、自分の見解を論理的に述べる試験です。テーマは、その学部に関連する専門的な内容(例:経済学部なら「格差社会について論ぜよ」)から、時事問題、社会問題全般まで多岐にわたります。

- ここでは、課題の読解力、論理的構成力、文章表現力、そして社会人としての独自の視点や問題意識が評価されます。単なる知識の羅列ではなく、自分の経験に基づいた具体的な事例を交えながら、説得力のある論を展開できるかが鍵となります。

面接

面接は、提出書類だけでは分からない受験生の人物像やコミュニケーション能力、学習への熱意を直接評価する場です。多くは個人面接ですが、大学によってはグループディスカッション形式を取り入れる場合もあります。

- 主な質問内容:

- 志望理由: 志望理由書の内容を、より深く、自分の言葉で説明することが求められます。「なぜうちの大学なのですか?」という質問は必ず聞かれると考えましょう。

- これまでの職務経歴: どのような仕事をし、何を学び、どんな成果を上げたのかを具体的に説明できるよう準備が必要です。

- 研究計画: 入学後に何を学び、研究したいのかを具体的に問われます。興味のある教授やゼミ、研究テーマについて明確に語れるようにしておく必要があります。

- 卒業後のビジョン: 大学での学びを将来どのように活かすのか、キャリアプランを問われます。

- 学習環境: 仕事との両立は可能か、経済的な見通しは立っているかなど、学業を継続するための環境が整っているかも確認されます。

- 評価のポイント: 熱意や意欲はもちろんのこと、質問の意図を正確に理解し、的確に回答できる論理的対話能力が重視されます。社会人としての経験に裏打ちされた、落ち着いた受け答えが好印象を与えます。

英語などの基礎学力試験

大学によっては、小論文や面接に加えて、専門分野の学習に必要な基礎学力を測るための筆記試験が課される場合があります。

- 英語: 最も多く課される科目です。学部に関連する専門的な英文を読解させる問題や、和訳・英訳問題などが出題される傾向にあります。TOEICやTOEFLなどのスコア提出をもって、英語試験に代えることができる大学もあります。

- 専門科目に関する基礎知識: 例えば、経済学部であれば経済に関する基本的な用語や理論、理系の学部であれば数学や物理、化学の基礎知識を問う問題が出題されることがあります。

これらの学力試験は、一般入試ほど広範で高いレベルを要求されるわけではありませんが、高校レベルの基礎知識は最低限必要となります。過去問などを通じて、志望校の出題傾向を把握し、的を絞った対策が重要です。

社会人入試のメリット

- 社会人経験を最大限に活かせる: これまでのキャリアで培った経験や問題意識が、評価の対象となります。

- 受験科目が少なく対策しやすい: 一般入試に比べて科目数が絞られているため、働きながらでも効率的に準備を進められます。

- 現役生との学力競争を避けられる: 主に小論文や面接で評価されるため、純粋な学力勝負になりにくいです。

社会人入試のデメリット

- 募集人数が少ない: 各学部で若干名の募集となることが多く、競争率が高くなる可能性があります。

- 実施大学・学部が限られる: 全ての大学・学部で実施されているわけではないため、志望校の選択肢が狭まることがあります。

- 対策が曖昧になりやすい: 小論文や面接には明確な「正解」がないため、対策が手探りになりがちです。独学では難しく、予備校などの専門的な指導が必要になる場合もあります。

社会人入試は、明確な目的意識とそれを伝える表現力を持つ社会人にとって、非常に魅力的な制度です。自分の強みと志望校の特性を照らし合わせ、この制度を戦略的に活用できるかが、合格への大きな分かれ道となるでしょう。

社会人が大学で学び直すメリット

社会人になってから大学で学び直すことは、時間や費用といったコストを伴う大きな決断です。しかし、その決断の先には、投資したコストを上回る多くのメリットが存在します。ここでは、社会人が大学で学び直すことによって得られる具体的なメリットを4つの観点から解説します。

専門的な知識とスキルが身につく

最大のメリットは、興味のある分野やキャリアに必要な専門知識・スキルを体系的に、かつ集中的に習得できることです。日々の業務の中で断片的に知識を得るのとは異なり、大学ではその学問分野の成り立ちから最新の理論まで、一貫したカリキュラムを通じて深く学ぶことができます。

- 体系的な学習: 基礎から応用へと段階的に組まれたカリキュラムにより、知識が整理され、物事の本質を理解する力が養われます。例えば、マーケティングを学ぶ場合、消費者行動論、統計学、ブランディング戦略、デジタルマーケティングといった関連科目を横断的に学習することで、実践で活きる多角的な視点が身につきます。

- 最先端の知見: 各分野の専門家である教授陣から、最新の研究動向や学術的な知見を直接学べるのは大学ならではの魅力です。社会に出てからでは触れる機会の少ない、アカデミックな視点を得ることで、既存の業務に対する新たなアプローチやイノベーションのヒントが見つかることもあります。

- 実践的なスキル: 講義だけでなく、演習(ゼミ)、実験、フィールドワークといった実践的な授業も多く用意されています。グループでのディスカッションやプレゼンテーションを通じて、専門知識を活用するスキルやコミュニケーション能力も同時に磨かれます。

社会人経験があるからこそ、理論と実践を結びつけながら学べるため、知識の吸収率や理解度が現役生時代とは格段に異なります。「現場で感じていたこの課題は、理論的にはこう説明できるのか」といった発見は、学びの面白さを加速させ、深い理解へと繋がります。

キャリアの選択肢が広がる

大学での学び直しは、自身のキャリアパスに大きな影響を与え、新たな可能性の扉を開きます。

- キャリアアップ・キャリアチェンジ: 前述の通り、専門知識の習得や学士という学位の取得は、現職での昇進・昇給や、より専門性の高い職種への転職、あるいは全く新しい業界へのキャリアチェンジを後押しします。実務経験に学術的な裏付けが加わることで、人材としての市場価値が向上し、応募できる求人の幅が広がります。

- 資格取得による専門性の証明: 医師、弁護士、教員、社会福祉士など、特定の職業に就くためには大学・大学院の卒業が必須となる場合があります。大学で学び直すことは、これらの専門職への道を切り拓くための不可欠なステップです。

- 起業・独立という選択肢: 経営学や商学を学べば、事業計画の策定、財務管理、マーケティング戦略といった起業に必要な知識を体系的に習得できます。また、大学で得た人脈が、将来のビジネスパートナーや顧客になる可能性もあります。大学は、起業という夢を現実にするための知識とネットワークを提供する場となり得ます。

大学卒業というゴールだけでなく、在学中に得た知識やスキル、人脈を活かして、これまで考えもしなかったようなキャリアの可能性に気づくことも少なくありません。

新たな人脈を築ける

大学は多様なバックグラウンドを持つ人々が集まる場所です。社会人になると、どうしても職場関係者など、付き合う人の範囲が固定化されがちですが、大学ではそうした枠組みを越えた新たな出会いが待っています。

- 教員とのネットワーク: 各分野のオーソリティである教授陣との繋がりは、非常に貴重な財産です。卒業後もアドバイスを求めたり、共同研究に発展したりと、長期的な関係を築ける可能性があります。

- 多様な学生との交流: 現役の学生から、同じように学び直しを目指す他の社会人学生まで、年齢も価値観も異なる人々との交流は、大きな刺激となります。若い世代の柔軟な発想やエネルギーに触れることは、自身の固定観念を打ち破るきっかけになります。また、異なる業界で経験を積んできた社会人学生との情報交換は、視野を広げ、新たなビジネスチャンスに繋がることもあります。

- 学友という生涯の仲間: 同じ目標に向かって共に学び、励まし合った学友は、利害関係のない純粋な仲間として、卒業後も続く一生の付き合いになることが多いです。困ったときに相談できる心強い存在となるでしょう。

こうした多様な人脈は、キャリア面での情報交換や協業だけでなく、人生を豊かにする上でかけがえのないものとなります。

論理的思考力や問題解決能力が向上する

大学での学びの中心は、単なる知識の暗記ではありません。レポート作成、論文執筆、ディスカッション、研究活動といったプロセスを通じて、物事を深く考えるための思考力が徹底的に鍛えられます。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 論文やレポートを作成する際には、「問いを立てる→情報を収集・分析する→仮説を構築する→根拠を示して結論を導く」という一連のプロセスが求められます。この訓練を繰り返すことで、物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える力が飛躍的に向上します。

- 批判的思考力(クリティカルシンキング): 講義内容や文献の情報を鵜呑みにするのではなく、「本当にそうだろうか?」「別の視点はないか?」と多角的・批判的に検討する姿勢が養われます。これにより、情報の真偽を見極め、物事の本質を見抜く力が身につきます。

- 問題解決能力: 卒業研究やゼミ活動では、自ら課題を設定し、その解決策を探求していくプロセスを経験します。未知の課題に対して、どのようにアプローチし、情報を集め、解決策を導き出すかという一連の能力は、ビジネスの世界で直面する複雑な問題を解決する上で直接的に役立ちます。

これらの思考力は、特定の専門分野に留まらないポータブルスキル(持ち運び可能な能力)であり、どのような仕事や社会生活においても強力な武器となるでしょう。

社会人が大学で学び直すデメリットと注意点

社会人の大学進学は多くのメリットをもたらす一方で、乗り越えなければならない現実的な課題も存在します。夢や理想だけで突っ走るのではなく、事前にデメリットや注意点を十分に理解し、対策を講じておくことが、学びを成功させ、後悔しないための鍵となります。ここでは、社会人学生が直面しがちな4つの大きな壁について解説します。

学費や生活費などの経済的負担

最も大きなハードルの一つが、経済的な負担です。 大学に通うためには、学費だけでなく、仕事を辞めたりセーブしたりすることによる収入減も考慮に入れる必要があります。

| 費用項目 | 国公立大学(目安) | 私立大学(文系・目安) | 私立大学(理系・目安) |

|---|---|---|---|

| 入学金 | 約28万円 | 約25万円 | 約27万円 |

| 年間授業料 | 約54万円 | 約81万円 | 約113万円 |

| 4年間の学費総額 | 約244万円 | 約349万円 | 約479万円 |

| 教材費・その他 | 年間数万円~ | 年間数万円~十数万円 | 年間十数万円~ |

※上記はあくまで標準的な金額であり、大学や学部によって大きく異なります。

参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」

これに加えて、仕事を辞めて学業に専念する場合は、在学中の生活費(家賃、食費、光熱費など)も全額自分で賄わなければなりません。仮に月々の生活費が15万円だとすると、年間で180万円、4年間では720万円にもなります。学費と合わせると、4年間で1,000万円近い資金が必要になる可能性も十分に考えられます。

【注意点と対策】

- 詳細な資金計画: 受験を決意する前に、学費、生活費、その他の諸経費を含めたトータルの必要額を算出し、詳細な資金計画を立てましょう。

- 貯蓄: 目標金額を定め、計画的に貯蓄を進めることが基本です。

- 奨学金・教育ローン: 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、国の教育ローン、民間の金融機関が提供する教育ローンなどの活用を検討しましょう。社会人でも利用できる制度は多数あります。

- 教育訓練給付制度: 働きながら学ぶ場合など、一定の条件を満たせば、厚生労働省の「教育訓練給付制度」を利用して学費の一部が支給される可能性があります。

勉強時間の確保が難しい

働きながら大学受験を目指す、あるいは在学中に仕事を続ける場合、勉強時間の確保が深刻な課題となります。日中は仕事に追われ、帰宅後は疲労困憊。そこから受験勉強や大学の課題に取り組むための時間とエネルギーを捻出するのは、並大抵のことではありません。

現役生のように、1日10時間といった勉強時間を確保することは現実的に不可能です。平日は仕事、休日は家族サービスや休息も必要となる中で、いかに効率的に学習を進めるかが問われます。

【注意点と対策】

- スキマ時間の徹底活用: 通勤電車の中、昼休み、仕事の合間のちょっとした待ち時間など、5分、10分といった細切れの時間を最大限に活用する工夫が必要です。単語帳アプリや一問一答形式の問題集などが役立ちます。

- 生活サイクルの見直し: 早朝の1〜2時間を勉強時間に充てる「朝活」や、飲み会などの付き合いを減らすといった、生活習慣そのものを見直す覚悟が求められます。

- 学習の効率化: 全ての科目を満遍なくやるのではなく、志望校の入試形式に合わせて「やること」と「やらないこと」を明確にすることが重要です。社会人入試に絞る、得意科目を伸ばして逃げ切るなど、戦略的なアプローチが不可欠です。

仕事や家庭との両立

学業に専念する場合でも、働きながら通う場合でも、仕事や家庭との両立は大きな課題です。

- 働きながら学ぶ場合: 仕事の繁忙期と大学の試験期間が重なると、心身ともに極度のプレッシャーに晒されます。急な残業や出張で、授業に出席できなかったり、学習計画が狂ったりすることも日常茶飯事です。職場の理解と協力がなければ、両立は非常に困難になります。

- 学業に専念する場合: 収入が途絶えることによる経済的な不安だけでなく、キャリアが中断することへの焦り(ブランク)を感じることもあります。また、復職や再就職がスムーズにいくかという不安も常につきまといます。

- 家庭との両立: 配偶者や子どもがいる場合、家族との時間も大切にしなければなりません。勉強に没頭するあまり、家庭内のコミュニケーションが不足し、関係がギクシャクしてしまう可能性もあります。家族の理解とサポートは、学びを継続するための絶対条件と言えるでしょう。

【注意点と対策】

- 事前の相談と合意形成: 受験を決める前に、家族や職場(特に直属の上司)に自分の計画を正直に話し、理解と協力を得ることが最も重要です。なぜ学びたいのか、どのような協力を求めているのかを誠実に伝えましょう。

- 無理のない計画: 「仕事も家庭も勉強も100%完璧に」と考えるのは禁物です。優先順位をつけ、時には手を抜く勇気も必要です。完璧主義を捨て、持続可能な計画を立てることが大切です。

周囲の学生との年齢差による不安

大学に入学すると、クラスメイトの多くは10代後半から20代前半の若者たちです。彼らとの年齢差や価値観の違いに戸惑い、孤独感や疎外感を覚えてしまうのではないかという不安は、多くの社会人受験生が抱くものです。

「話が合わないのではないか」「浮いた存在になってしまうのではないか」といった心配から、グループワークやサークル活動に積極的に参加できず、大学生活に馴染めないケースも実際にあります。

【注意点と対策】

- 年齢を武器と捉える: 年齢差を壁と捉えるのではなく、自分の社会人経験を「強み」や「個性」と捉え直しましょう。若い学生にとっては、社会で実際に働いてきたあなたの話は新鮮で興味深いものです。人生の先輩として、相談に乗ったり、アドバイスをしたりすることで、良好な関係を築くことができます。

- 自分から心を開く: 相手が壁を作っているのではなく、自分が無意識に壁を作っていることもあります。年齢を気にせず、一人の「学友」として、自分から積極的に話しかけ、コミュニケーションを図る姿勢が大切です。

- 同じ境遇の仲間を見つける: 大学には、自分以外にも社会人学生や年齢の高い学生が在籍しているはずです。そうした仲間を見つけ、情報交換をしたり、悩みを共有したりすることで、精神的な支えになります。

これらのデメリットや注意点は、決して乗り越えられない壁ではありません。事前に課題を正しく認識し、具体的な対策を立てておくことで、リスクを最小限に抑え、充実した大学生活を送ることが可能になります。

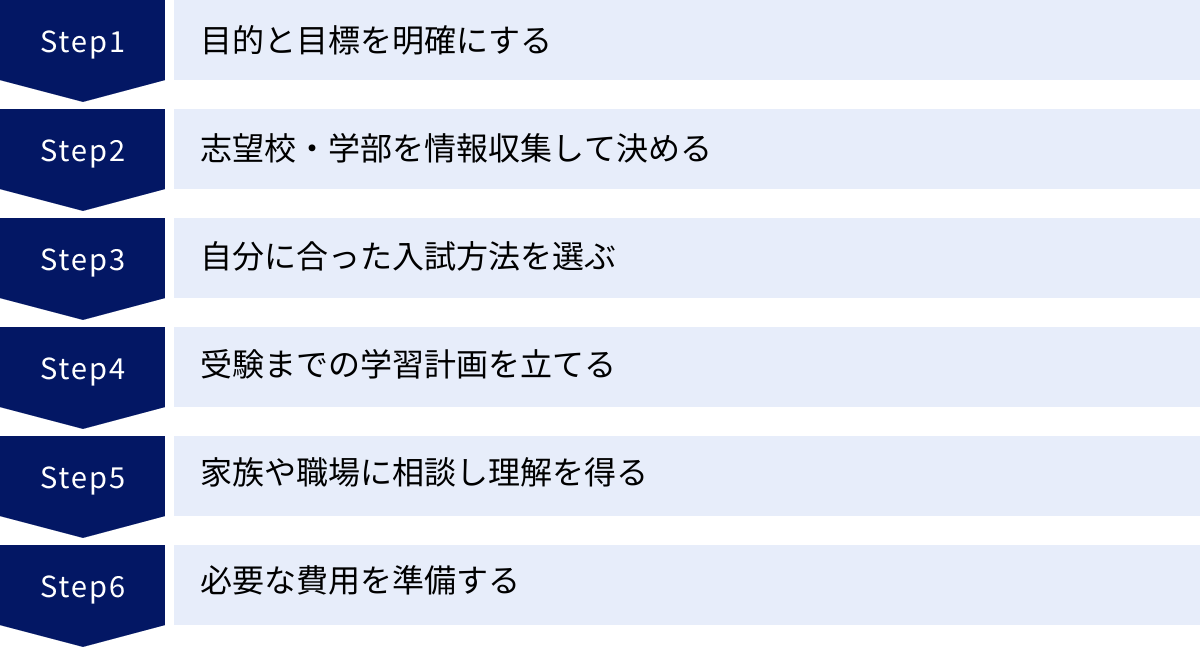

大学受験を決意したらやるべき6つのステップ

「大学で学び直したい」という思いが固まったら、次に行うべきは、その思いを具体的な行動計画に落とし込むことです。やみくもに勉強を始めるのではなく、戦略的にステップを踏むことで、目標達成の可能性は大きく高まります。ここでは、大学受験を決意した社会人が踏むべき6つの具体的なステップを解説します。

① 目的と目標を明確にする

全ての土台となる最も重要なステップが、目的と目標の明確化です。 なぜ自分は大学に行きたいのか、大学で何を成し遂げたいのかを徹底的に自己分析し、言語化します。

- 目的(Why)の深掘り: 「キャリアアップのため」といった漠然とした理由だけでなく、「なぜキャリアアップしたいのか?」「そのために、なぜ大学での学びが必要なのか?」と何度も自問自答を繰り返します。

- 例:「現在の営業職での経験を活かし、データに基づいたマーケティング戦略を立案できる人材になりたい。そのために、大学で統計学と消費者行動論を体系的に学びたい」

- 目標(What)の設定: 目的が明確になったら、それを達成するための具体的な目標を設定します。

- 長期的目標: 「大学卒業後、3年以内に事業会社のマーケティング部門に転職し、プロダクトマネージャーになる」

- 中期的目標: 「大学在学中に、統計検定2級を取得し、マーケティング関連のインターンシップを経験する」

- 短期的目標: 「1年後の〇〇大学△△学部の社会人入試に合格する」

この目的と目標が、受験勉強で辛くなった時や、モチベーションが下がりそうになった時の強力な支えとなります。 また、志望理由書や面接で一貫性のあるストーリーを語るための核にもなります。

② 志望校・学部を情報収集して決める

目的と目標が明確になったら、それを実現できる大学・学部を探します。情報収集は、合否だけでなく、入学後の満足度にも直結する重要なプロセスです。

- 情報収集の手段:

- 大学の公式ウェブサイト: カリキュラム、教員紹介、研究内容、入試情報など、最も正確で詳細な情報源です。

- 大学のパンフレット・募集要項: 入試制度の詳細や出願資格が記載されています。必ず最新のものを取り寄せましょう。

- オープンキャンパス・進学相談会: 実際に大学の雰囲気を肌で感じ、教員や在学生と直接話せる貴重な機会です。社会人向けの相談会を実施している大学もあります。

- 予備校の情報サイト: 各大学の入試傾向や難易度、対策などを比較検討するのに役立ちます。

- 志望校選定のポイント:

- 学びたい内容との一致: 自分の学習目的と、大学が提供するカリキュラムや研究テーマが合致しているか。

- 社会人向けの制度: 社会人入試の有無、夜間・通信課程、長期履修制度、オンライン授業の充実度など、社会人が学びやすい環境が整っているか。

- 立地・通学時間: 働きながら通う場合は、無理なく通える範囲かどうかも重要な要素です。

- 学費: 経済的な計画と照らし合わせて、無理なく支払える範囲か。

複数の大学をリストアップし、比較検討しながら、最終的な志望校を3〜5校程度に絞り込みましょう。

③ 自分に合った入試方法を選ぶ

志望校が決まったら、その大学が実施している入試制度の中から、自分に最も適した方法を選びます。

- 選択肢: 「社会人特別選抜」「一般選抜」「総合型選抜」などが主な候補となります。

- 選択の基準:

- 社会人経験を活かしたい、勉強時間をあまり確保できない場合: 社会人特別選抜が第一候補となります。小論文と面接対策に集中できます。

- 学力に自信がある、志望校が社会人入試を実施していない場合: 一般選抜を選ぶことになります。長期的な学習計画が必要です。

- ユニークな経験や強いビジョンがある場合: 総合型選抜も視野に入れます。自分の個性を最大限にアピールできます。

多くの社会人受験生は、社会人特別選抜を本命とし、併願校として一般選抜や総合型選抜を検討するという戦略を取ります。自分の強みと弱み、そして確保できる学習時間を冷静に分析し、最も合格可能性の高い方法を選択することが重要です。

④ 受験までの学習計画を立てる

入試方法が決まれば、試験日から逆算して具体的な学習計画を立てます。計画の精度が、合格を大きく左右します。

- 計画立案のポイント:

- ゴールから逆算する(バックキャスティング): 「試験日までに何を、どのレベルまで仕上げるか」というゴールを設定し、そこから月単位、週単位、日単位のタスクに落とし込んでいきます。

- 現状分析: 過去問を一度解いてみて、現在の自分の実力と目標とのギャップを正確に把握します。何ができて、何ができないのかを明らかにすることが、効率的な学習の第一歩です。

- 現実的なスケジュール: 仕事や家庭の時間を考慮し、無理のない計画を立てます。「平日は2時間、休日は5時間」など、具体的に勉強時間を決め、それを生活に組み込みます。予備日(バッファ)を設けておくことも重要です。

- 使用する教材を決める: 志望校のレベルに合った参考書や問題集を厳選し、何冊も手を出すのではなく、決めた教材を完璧にマスターすることを目指します。

計画は立てて終わりではなく、定期的に進捗を確認し、必要に応じて修正していく柔軟性も大切です。

⑤ 家族や職場に相談し理解を得る

社会人の大学受験は、個人の戦いであると同時に、周囲のサポートが不可欠なチーム戦でもあります。 受験勉強を本格的に始める前に、必ず家族や職場に相談し、理解と協力を得ましょう。

- 家族への相談:

- なぜ大学に行きたいのか、その熱意とビジョンを誠実に伝えます。

- 家事の分担や、子どもがいる場合は育児について、どのように協力してほしいかを具体的に相談します。

- 経済的な負担についても正直に話し、家計への影響を共有します。

- 職場への相談:

- 直属の上司に、受験の意思と、働きながら学ぶ計画(あるいは休職・退職の意向)を伝えます。

- 業務に支障をきたさないよう最大限努力する姿勢を示し、繁忙期の残業調整や、試験前の休暇取得などについて、事前に相談しておくことで、トラブルを避けられます。

周囲の理解を得ることで、精神的な負担が大幅に軽減され、勉強に集中できる環境が整います。

⑥ 必要な費用を準備する

最後に、受験から卒業までにかかる費用を具体的に算出し、その準備を進めます。

- 費用の内訳:

- 受験関連費用: 受験料、予備校代、参考書代、遠方の大学を受験する場合は交通費・宿泊費など。

- 入学費用: 入学金、前期授業料。

- 在学中の費用: 後期授業料、教材費、生活費(学業に専念する場合)。

- 資金調達方法:

- 貯蓄

- 奨学金(日本学生支援機構など)

- 教育ローン(国、民間)

- 教育訓練給付制度

- 親族からの援助

お金の問題は、学習のモチベーションや継続を左右する重要な要素です。 早い段階から具体的な計画を立て、見通しをつけておくことで、安心して受験勉強に臨むことができます。

社会人受験生のための効果的な勉強法

働きながら、あるいは家事や育児をしながら大学受験の勉強を進める社会人にとって、最大の課題は「時間の確保」と「モチベーションの維持」です。現役生と同じやり方では、まず間違いなく挫折します。社会人には、社会人ならではの効率的かつ戦略的な勉強法が求められます。

働きながら勉強時間を確保するコツ

1日24時間という限られた時間の中で、いかに学習時間を捻出するか。これが合否を分けると言っても過言ではありません。物理的に時間を増やすことはできないため、時間の「使い方」を根本から変える必要があります。

スキマ時間を活用する

社会人の勉強は「スキマ時間の総和」で成り立っています。 まとまった勉強時間を確保しようと考えるのではなく、日常生活に潜む細切れの時間を徹底的に活用する意識が重要です。

- 通勤時間: 電車やバスでの移動時間は、絶好の学習時間です。

- インプット: スマートフォンのアプリで英単語や一問一答を解く、参考書の電子版を読む、講義動画を視聴する(音声だけでも可)。

- アウトプット: 頭の中で小論文の構成を練る、前日に学習した内容を思い出す(暗唱する)。

- 昼休み: 食事を早めに済ませ、残りの15分〜30分を勉強に充てます。会社の自席や、近くのカフェ、公園など、集中できる場所を見つけておくと良いでしょう。

- 仕事の合間: 会議が始まる前の5分、アポイント先への移動時間、休憩時間など、意識すれば1日の中に多くのスキマ時間が見つかります。「5分あれば単語が10個覚えられる」という意識を持つことが大切です。

- ながら学習: ウォーキングや家事をしながら、講義の音声を聞く「耳学」も有効です。

これらのスキマ時間を合計すれば、平日でも1日1〜2時間の学習時間を確保することは十分に可能です。

朝の時間を有効活用する

多くの成功した社会人受験生が実践しているのが「朝活」です。 仕事で疲れた夜は、集中力が低下し、学習効率も上がりません。一方、誰にも邪魔されない早朝は、脳がフレッシュな状態で、最も集中力が高まるゴールデンタイムです。

- いつもより1〜2時間早く起きる: これまでの就寝・起床時間を見直し、夜更かしをやめて早寝早起きの習慣を身につけます。

- 思考系の学習を朝に: 数学の問題を解く、小論文を書く、英文の長文読解をするといった、高い集中力と思考力を要する学習は、朝の時間に行うのが最も効果的です。

- 夜は復習と暗記に: 比較的負担の少ない、その日学習した内容の復習や、英単語・古文単語などの単純な暗記作業は、夜の時間に割り振るとバランスが取れます。

朝の静かな時間に取り組むことで、学習の質が格段に向上し、日中の仕事にも良い影響を与えることがあります。

勉強のスケジュールを可視化する

「何を」「いつまでに」「どれくらいやるか」を具体的に可視化することで、学習の進捗を管理しやすくなり、モチベーションの維持にも繋がります。

- 手帳やカレンダーアプリの活用: 週単位、日単位で「やることリスト(ToDoリスト)」を作成します。「今週は参考書の〇〇章を終わらせる」「今日は英単語を50個覚える」といった具体的なタスクを書き出します。

- 学習記録をつける: 実際に勉強した時間や内容を記録します。スマートフォンの学習管理アプリを使えば、簡単に記録でき、グラフなどで可視化できます。自分の努力が目に見える形になると、達成感が得られ、継続の意欲が湧きます。

- 計画は柔軟に見直す: 急な仕事や体調不良で計画通りに進まないこともあります。そんな時は自分を責めず、「計画を修正する」ことが大切です。週の終わりに進捗を確認し、翌週の計画に反映させるサイクルを作りましょう。

独学と予備校・塾のどちらを選ぶか

学習を進めるにあたり、独学で進めるか、予備校や塾を利用するかは大きな選択肢です。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の性格や経済状況、志望校の難易度などを考慮して決める必要があります。

独学のメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 独学 | ・費用を安く抑えられる ・自分のペースで学習を進められる ・時間や場所に縛られない |

・モチベーションの維持が難しい ・学習計画や進捗管理を全て自分で行う必要がある ・質問できる相手がいない ・小論文や面接対策が手薄になりがち ・情報収集が大変 |

独学は、自己管理能力が高く、強い意志を持つ人に向いています。しかし、社会人入試の要である小論文の添削や面接練習は、客観的なフィードバックが不可欠なため、独学のみで対策を完結させるのは非常に困難です。

予備校・塾を利用するメリット・デメリット

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 予備校・塾 | ・プロ講師による質の高い授業 ・小論文添削や面接指導を受けられる ・効率的なカリキュラムが組まれている ・最新の入試情報やデータが手に入る ・同じ目標を持つ仲間と出会える |

・費用が高額になる ・通学に時間がかかる(通学型の場合) ・授業のスケジュールに合わせる必要がある |

特に社会人入試や総合型選抜を考えている場合、予備校の利用価値は非常に高いと言えます。志望理由書の書き方から、小論文の論理構成、面接での受け答えまで、専門的な指導を受けることで、合格の可能性は大きく高まります。近年は、オンラインで受講できる社会人専門のコースも増えており、時間や場所の制約を受けずにプロの指導を受けることが可能です。

モチベーションを維持する方法

長期戦となる大学受験では、モチベーションの波を乗り越え、学習を継続することが何よりも重要です。

- 目的を常に意識する: 「なぜ大学に行きたいのか」という原点を、手帳やスマートフォンの待ち受け画面など、目につく場所に書いておきましょう。辛くなった時にそれを見返すことで、初心に立ち返ることができます。

- 小さな成功体験を積み重ねる: 「今日は単語を30個覚えた」「問題集が1ページ進んだ」など、どんなに小さなことでも自分を褒めましょう。日々の小さな達成感が、大きな目標へ向かうエネルギーになります。

- 仲間を見つける: 予備校やSNSなどを通じて、同じように社会人受験を目指す仲間を見つけると、励まし合ったり、情報交換をしたりできます。「頑張っているのは自分だけじゃない」と感じることが、孤独感を和らげ、力になります。

- 適度な休息を取る: 根を詰めすぎると、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ってしまいます。週に半日でも良いので、完全に勉強から離れる「オフの日」を作り、趣味や家族との時間を楽しむことが、長期的な継続の秘訣です。

- 合格後の自分を想像する: キャンパスで学んでいる姿や、新しいキャリアで活躍している姿を具体的にイメージしてみましょう。ポジティブな未来像は、現在の困難を乗り越えるための強力な原動力となります。

社会人の大学受験にかかる費用

社会人が大学受験を決意する上で、避けては通れないのが費用の問題です。受験準備から大学卒業までには、まとまった資金が必要となります。事前に全体像を把握し、しっかりと資金計画を立てておくことが、安心して学業に専念するための第一歩です。ここでは、受験までにかかる費用と、大学入学後にかかる費用に分けて、具体的な内訳と目安を見ていきましょう。

受験までにかかる費用

大学に合格し、入学するまでにもさまざまな費用が発生します。特に、予備校を利用するかどうかで、総額は大きく変わってきます。

受験料

大学に出願する際に支払う費用です。入試方式や大学によって金額は異なります。

- 大学入学共通テスト:

- 3教科以上を受験する場合:18,000円

- 2教科以下の受験する場合:12,000円

- 成績通知を希望する場合は、別途800円が必要です。

- (参照:独立行政法人大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト)

- 国公立大学(個別学力試験・二次試験):

- 一律 17,000円 が標準額です。

- (参照:文部科学省)

- 私立大学:

- 大学や学部、入試方式によって大きく異なりますが、1出願あたり約30,000円~35,000円 が相場です。

- 医学部や歯学部などでは、50,000円~60,000円程度になることもあります。

- 複数の大学や学部を併願する場合、受験料だけで10万円以上になることも珍しくありません。

予備校や塾の費用

独学ではなく予備校や塾を利用する場合、受験費用の中で最も大きな割合を占める可能性があります。

- 通学型の予備校:

- 社会人入試対策コースや小論文対策講座など、特定の講座を単科で受講する場合、1講座あたり5万円~20万円程度が目安です。

- 複数の講座を組み合わせたり、年間を通じて総合的なサポートを受けるコース(総合コース)の場合、年間で30万円~80万円程度かかることもあります。

- オンライン予備校・通信講座:

- 通学型に比べて費用を抑えられる傾向にあります。

- 映像授業が見放題のサービス(例:スタディサプリなど)は、月額数千円~と非常にリーズナブルです。

- オンラインでの個別指導や小論文添削サービスは、内容に応じて月額2万円~5万円程度が目安となります。

参考書・問題集の費用

独学・予備校利用に関わらず、参考書や問題集の購入は必須です。

- 志望校の赤本(過去問題集)や、各科目の参考書、単語帳などを揃える必要があります。

- 一般選抜で多科目を受験する場合は、費用もかさみます。トータルで2万円~5万円程度は見込んでおくと良いでしょう。

- 新品にこだわらず、古本屋やフリマアプリなどを活用することで、費用を抑えることも可能です。

大学入学後にかかる費用

無事に合格を果たした後も、卒業までの4年間(またはそれ以上)、継続的に費用がかかります。

入学金

合格後、入学手続きの際に一度だけ支払う費用です。「入学料」とも呼ばれます。

- 国公立大学: 約282,000円(標準額)

- 私立大学: 大学・学部により差がありますが、平均で約24万円です。

(参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」)

入学金は、合格発表から納付期限までが短い場合が多いため、あらかじめ準備しておく必要があります。

授業料

在学期間中、継続的に発生する費用です。通常、前期と後期の2回に分けて納付します。

- 国公立大学(年間): 535,800円(標準額)

- 私立大学(年間):

- 文科系学部:平均 約81万5,000円

- 理科系学部:平均 約113万6,000円

- 医歯薬系学部:さらに高額となり、300万円~500万円以上になることもあります。

(参照:同上)

これを4年間支払うと、授業料だけで国公立大学では約214万円、私立文系では約326万円、私立理系では約454万円が必要となります。

教材費やその他の経費

授業料以外にも、学業を続けるためにはさまざまな経費がかかります。

- 教科書・教材費: 専門書は高価なものが多く、学部によっては年間で数万円~10万円以上かかる場合があります。特に理系学部では、実験器具や白衣などの費用も必要です。

- 施設設備費: 私立大学では、授業料とは別に「施設設備費」が請求されることが一般的です。年間で15万円~20万円程度が目安です。

- 交通費: 自宅から大学までの通学にかかる費用です。

- パソコン・周辺機器代: レポート作成やオンライン授業の受講に、パソコンは必須です。持っていない場合は購入費用として10万円~20万円程度を見込んでおく必要があります。

- 生活費: 学業に専念するために仕事を辞める場合は、在学中の家賃、食費、光熱費などの生活費が全て自己負担となります。これは学費以上に大きなウェイトを占める可能性があります。

これらの費用を合計すると、大学4年間でかかる総費用は、国公立大学で約250万円~、私立大学では400万円~800万円以上になることも想定されます。これらの数字を把握した上で、貯蓄、奨学金、教育ローンなどを組み合わせた、現実的な資金計画を立てることが極めて重要です。

後悔しないための大学・学部の選び方

社会人の大学受験において、志望校選びは将来を左右する極めて重要な決断です。時間、費用、労力という大きな投資をするからには、「こんなはずじゃなかった」という後悔は絶対に避けたいもの。現役生とは異なる視点を持ち、自分にとって最適な学びの場を見つけるためのポイントを3つの軸で解説します。

将来のキャリアプランから選ぶ

最も重要なのは、大学での学びが卒業後のキャリアにどう繋がるかを具体的にイメージすることです。 まずは、自分が5年後、10年後にどのような働き方をしていたいのか、どのような専門性を身につけていたいのかというキャリアプランを明確にしましょう。

- 目的と直結する学部を選ぶ:

- 例1:キャリアアップ

- 現在の職種で管理職を目指すなら → 経営学部、商学部でマネジメントや組織論を学ぶ。

- ITエンジニアとして専門性を高めたいなら → 情報科学部、理工学部で最先端の技術を学ぶ。

- 例2:キャリアチェンジ

- 心理カウンセラーに転職したいなら → 心理学部、教育学部で専門知識と臨床経験を積む。

- 公務員(行政職)を目指すなら → 法学部、経済学部、政策学部で関連知識を学ぶ。

- 例3:資格取得

- 社会福祉士の資格が欲しいなら → 社会福祉学部など、受験資格が得られるカリキュラムを持つ大学を選ぶ。

- 教員免許が取得したいなら → 教育学部や、教職課程が設置されている学部を選ぶ。

- 例1:キャリアアップ

- カリキュラムと教員を精査する: 同じ学部名でも、大学によって学べる内容は大きく異なります。大学のウェブサイトでシラバス(講義計画)を詳細に確認し、自分の学びたい内容と合致しているかを吟味しましょう。また、どのような専門分野を持つ教員が在籍しているかも重要なポイントです。自分の興味のある分野の第一人者がいる大学は、非常に魅力的な選択肢となります。

- 卒業生の進路を確認する: 大学が公開している卒業生の就職先データも参考にしましょう。自分の目指す業界や企業への就職実績が豊富であれば、キャリアサポートが手厚い、あるいは業界との繋がりが強い可能性が高いと言えます。

「なんとなく有名だから」という理由で選ぶのではなく、自分の未来像から逆算して、その実現に最も貢献してくれる大学・学部はどこかを戦略的に見極めることが、後悔しないための第一歩です。

自分の興味・関心がある分野から選ぶ

キャリアプランと同様に、あるいはそれ以上に大切なのが、純粋な知的好奇心や「これを学びたい」という強い情熱です。仕事や家庭と両立させながら、厳しい受験勉強や大学での学習を乗り越えるには、膨大なエネルギーが必要です。そのエネルギーの源泉となるのが、学びたい分野への尽きない興味・関心です。

- 損得勘定だけで選ばない: たとえキャリアに直結しやすそうでも、全く興味の持てない分野を選んでしまうと、学習のモチベーションを維持することが非常に困難になります。「単位を取るためだけ」の勉強は苦痛でしかなく、せっかくの大学生活が色褪せたものになってしまいます。

- 自分の「好き」を信じる: 文学、歴史、哲学、芸術といった、直接的な職業には結びつきにくいとされる分野であっても、自分が心から学びたいと思えるのであれば、その選択は間違いではありません。学問を通じて得られる深い洞察力や論理的思考力、豊かな教養は、人生のあらゆる場面であなたを支える力となります。

- オープンキャンパスや体験授業に参加する: 少しでも興味のある学部が見つかったら、積極的にオープンキャンパスや大学が開催する市民講座、体験授業などに参加してみましょう。実際に授業の雰囲気に触れることで、「本当にこの分野に夢中になれるか」を肌で感じることができます。

理想は、「将来のキャリアプラン」と「自分の興味・関心」が重なり合う領域を見つけることです。しかし、もしどちらかを選ぶなら、最終的には興味・関心を優先する方が、学習を継続し、結果的に深い学びを得られる可能性が高いでしょう。

社会人が通いやすい制度がある大学を選ぶ

学習内容に加え、物理的・時間的に通い続けられるかという「学習環境」も、社会人にとっては極めて重要な選択基準です。自分のライフスタイルに合わせて、柔軟な学び方ができる大学を選びましょう。

夜間部(二部)や通信制課程

働きながら学ぶ社会人にとって、最も現実的な選択肢となるのが、夜間部(二部)や通信制課程です。

- 夜間部(二部):

- 昼間は仕事をし、夕方18時頃から授業が始まる学部です。

- メリット: 昼間の学部とほぼ同等の教育を受けられ、同じ卒業資格を得られます。教員も昼間部と兼任している場合が多いです。学費が昼間部より安価に設定されている傾向があります。

- デメリット: 開設している大学・学部が減少傾向にあり、選択肢が限られます。

- 通信制課程:

- 自宅でのテキスト学習やオンラインでのメディア授業が中心で、年に数回のスクーリング(対面授業)で単位を取得します。

- メリット: 時間や場所の制約が最も少なく、自分のペースで学習を進められます。 学費も通学課程に比べて大幅に安価です。

- デメリット: 強い自己管理能力と学習意欲がなければ、卒業が難しい(卒業率が低い傾向)。学生同士の交流の機会が少ない。

長期履修制度

長期履修制度は、社会人学生にとって非常に有用な制度です。 これは、標準的な修業年限(通常4年)を超えて、例えば5年や6年といった期間をかけて計画的に卒業することを、大学が正式に認める制度です。

- メリット:

- 1年間に履修する単位数を減らせるため、仕事や家庭との両立がしやすくなります。

- 多くの場合、支払う授業料の総額は、通常の4年分と変わりません。 1年あたりの学費負担を軽減しながら、ゆとりを持って学ぶことができます。

- 注意点: 全ての大学で導入されているわけではありません。志望校にこの制度があるか、また利用条件などを事前に確認しておくことが重要です。

オンライン授業の充実度

近年、多くの大学でオンライン授業(遠隔授業)の導入が進んでいます。

- メリット:

- リアルタイム配信型: 自宅や職場からでも、決まった時間に授業に参加できます。

- オンデマンド型: 録画された授業を、自分の好きな時間に何度でも視聴できます。通勤時間や深夜など、スキマ時間を活用した学習に最適です。

- チェックポイント:

- オンライン授業の開講科目がどれくらいあるか。

- オンデマンド型の授業が充実しているか。

- LMS(学習管理システム)などのサポート体制は整っているか。

これらの制度をうまく活用することで、社会人でも無理なく学業を継続することが可能になります。自分のライフスタイルを冷静に分析し、どの学び方が最もフィットするかを基準に大学を選ぶ視点を持ちましょう。

社会人の大学受験をサポートする予備校・サービス

社会人の大学受験、特に準備に独特のノウハウが求められる社会人入試や総合型選抜では、独学だけでなく専門家のサポートを活用することが合格への近道となります。ここでは、社会人受験生を力強く支援してくれる代表的な予備校やオンラインサービスを紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサポートを見つけましょう。

※以下に挙げるサービス内容は変更される可能性があるため、利用を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

社会人入試に強い予備校

対面での指導や、同じ目標を持つ仲間との交流を重視するなら、通学型の予備校が選択肢となります。特に大手予備校には、長年の指導で蓄積された豊富なデータと合格ノウハウがあります。

四谷学院

四谷学院は、「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」という独自のダブル教育システムで知られています。社会人向けのコースも設置されており、きめ細やかなサポートに定評があります。

- 特徴:

- 社会人入試・総合型選抜対策: 志望理由書の作成から、小論文の個別添削、模擬面接まで、社会人入試に特化した包括的なサポートを提供しています。

- 個別指導の重視: 55段階個別指導では、プロの講師がマンツーマンで弱点を徹底的に指導してくれるため、ブランクのある社会人でも基礎から着実に力をつけられます。

- 進路指導: 受験コンサルタントが、社会人ならではの悩みやキャリアプランについても相談に乗ってくれるため、精神的な支えにもなります。

- おすすめな人: 基礎学力に不安がある人、個別指導でじっくりと対策を進めたい人、志望理由書の作成から手厚いサポートを受けたい人。

(参照:四谷学院 公式サイト)

河合塾

大学受験予備校の最大手の一つである河合塾も、社会人や大学編入を目指す学生向けの専門校舎(河合塾KALS)やコースを用意しています。

- 特徴:

- 豊富な情報量とデータ: 長年の実績に裏打ちされた、各大学の入試情報や出題傾向に関するデータが豊富です。これを基にした的確な指導が受けられます。

- 専門分野別の対策: 医学部や看護・医療系、心理系、法科大学院など、専門分野に特化したコースが充実しており、より高度で専門的な対策が可能です。

- 質の高い講師陣: 各分野の専門家である実力派講師による、論理的で分かりやすい講義が魅力です。

- おすすめな人: 難関大学を目指す人、医療系や心理系など特定の専門分野への進学を考えている人、質の高い講義と豊富な情報を求める人。

(参照:河合塾KALS 公式サイト)

代々木ゼミナール

代々木ゼミナール(代ゼミ)もまた、大手予備校として知られ、多彩な講座ラインナップを誇ります。フレックス・サテライン(映像授業)を活用すれば、自分の都合に合わせて受講しやすいのが特徴です。

- 特徴:

- 多彩な単科講座: 小論文対策、面接対策、特定の大学の対策講座など、必要な講座をピンポイントで受講できる単科ゼミが豊富です。

- 映像授業の活用: 有名講師の授業を映像で受講できる「フレックス・サテライン」は、自分のペースで学習したい社会人にとって非常に便利です。校舎で集中して視聴することも、自宅で視聴することも可能です(契約による)。

- 全国ネットワーク: 全国に校舎があるため、地方在住者でもアクセスしやすい場合があります。

- おすすめな人: 必要な講座だけを組み合わせて受講したい人、自分のペースで映像授業を中心に学習を進めたい人。

(参照:代々木ゼミナール 公式サイト)

オンラインで学べる学習サービス

時間や場所の制約が大きい社会人にとって、オンライン学習サービスは非常に強力な味方です。スマートフォンやPCがあれば、いつでもどこでも学習を進めることができます。

スタディサプリ

リクルートが提供するオンライン学習サービスで、圧倒的なコストパフォーマンスと質の高い授業で人気を博しています。

- 特徴:

- リーズナブルな料金: 月額数千円で、小学校から大学受験までの全科目の神授業が見放題という、驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。

- 大学受験講座の充実: カリスマ講師陣による分かりやすい映像授業は、高校範囲の基礎を学び直したい社会人に最適です。1本数分〜15分程度の短い動画なので、スキマ時間に学習しやすい設計になっています。

- 合格特訓コース: 担当コーチが学習プランの作成や進捗管理をサポートし、質問にも答えてくれる有料オプションもあり、独学の不安を解消できます。

- おすすめな人: 一般選抜を目指す人、とにかく費用を抑えたい人、高校範囲の基礎固めから始めたい人、スキマ時間を最大限に活用したい人。

(参照:スタディサプリ 公式サイト)

Udemy

Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、プログラミング、ビジネス、デザイン、自己啓発など、10万以上の多岐にわたるコースが提供されています。大学受験に特化したサービスではありませんが、学び直しに役立つ講座が多数見つかります。

- 特徴:

- 専門的なスキルの習得: 大学での学びに先駆けて、あるいは学びを補完するために、特定の専門スキル(例:統計学、プログラミング言語、マーケティングツール)をピンポイントで学べます。

- 買い切り型の講座: 月額制ではなく、一度購入すれば視聴期限なく学習できるため、自分のペースでじっくり取り組めます。頻繁にセールが開催されており、安価に購入できる機会も多いです。

- 実践的な内容: 各分野の専門家や実務家が講師を務めており、理論だけでなく実践的なノウハウを学べる講座が多いのが特徴です。

- おすすめな人: 大学での学習に関連する特定の専門スキルを予習・復習したい人、自分の興味に合わせてさまざまな分野の知識を深めたい人。

(参照:Udemy 公式サイト)

これらの予備校やサービスをうまく組み合わせることも有効な戦略です。例えば、基礎学習はスタディサプリで行い、社会人入試の要となる小論文・面接対策だけ予備校の短期講座を利用するといった形です。自分の弱点や予算、ライフスタイルに合わせて、最適なサポート体制を構築しましょう。

社会人の大学進学に関するよくある質問

社会人が大学進学を考える際には、現役生とは異なる特有の疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの社会人受験生が抱くであろう、よくある質問とその回答をまとめました。

合格後の仕事との両立は可能ですか?

結論から言うと、周到な準備と強い意志があれば可能です。しかし、決して簡単ではありません。 両立を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

- 職場の理解と協力: 事前に上司や同僚に相談し、理解を得ておくことが不可欠です。定時で帰りやすい環境か、試験期間中に休暇を取得できるかなど、協力体制を築けるかが鍵となります。

- 学び方の選択: 全日制の大学に通いながらフルタイムで働くのは、物理的にほぼ不可能です。夜間部(二部)や通信制課程、オンライン授業が充実した大学を選ぶのが現実的な選択肢となります。

- 長期履修制度の活用: 4年で卒業することにこだわらず、長期履修制度を利用して5〜6年かけて卒業する計画を立てれば、1年あたりの学習負担を大幅に軽減できます。

- 完璧を求めない: 仕事も学業も100%を目指すと、心身ともに疲弊してしまいます。時には課題のクオリティに妥協したり、単位取得を優先したりと、優先順位をつけて柔軟に対応する「良い加減」が大切です。

実際に働きながら学び、無事に卒業している社会人学生は数多くいます。成功の秘訣は、無理のない計画と、周囲のサポート、そして何よりも「学びたい」という強いモチベーションです。

何歳からでも大学受験はできますか?

はい、年齢制限は基本的にありません。 大学入学資格(高等学校卒業、またはそれと同等以上)さえ満たしていれば、何歳からでも大学受験に挑戦できます。

実際に、30代、40代はもちろん、50代、60代、さらにはそれ以上の年齢で大学に入学し、熱心に学んでいる方々もいます。社会人入試の出願資格に年齢の下限(例:満23歳以上など)が設けられていることはありますが、上限が設けられているケースはまずありません。

年齢を重ねていることは、決してハンデではありません。むしろ、豊かな社会人経験や人生経験は、学問をより深く理解するための強力な武器となります。小論文や面接では、その経験に基づいた独自の視点が高く評価されることも少なくありません。年齢を気にする必要は全くなく、学びたいと思った時が、挑戦するのに最適なタイミングです。

最終学歴が高校卒業でなくても受験できますか?

はい、最終学歴が中学校卒業など、高校を卒業していない方でも、大学受験の道は開かれています。 そのためには、「大学入学資格」を取得する必要があります。主な方法は以下の通りです。

- 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)に合格する:

- これは、さまざまな理由で高校を卒業できなかった人たちのために、高校卒業者と同等以上の学力があるかどうかを文部科学省が認定する試験です。

- この試験に合格すれば、高校卒業者と同じように、大学・短大・専門学校の受験資格が得られます。 年齢制限はなく、満16歳以上になる年度から受験可能です。

- 試験科目は8〜10科目ですが、一度に全て合格する必要はなく、合格した科目は生涯有効です(科目合格制)。

- 定時制高校や通信制高校を卒業する:

- 働きながらでも通いやすい定時制高校や、自分のペースで学習できる通信制高校を卒業することでも、大学入学資格を得られます。

最終学歴が高校卒業でないからといって、大学進学を諦める必要は全くありません。まずは高卒認定試験の合格を目指すなど、ステップを踏んで目標に近づいていきましょう。

奨学金や教育訓練給付金は利用できますか?

はい、社会人が利用できる経済的支援制度は複数あります。 学費の負担を軽減するために、これらの制度を積極的に活用しましょう。

- 奨学金:

- 日本学生支援機構(JASSO): 最も代表的な奨学金制度です。返済不要の「給付型」と、返済が必要な「貸与型(無利子の第一種、有利子の第二種)」があります。社会人になってから進学する場合でも、年齢や収入などの条件を満たせば申し込むことが可能です。特に、大学院進学の場合は、より手厚い奨学金制度が用意されています。

- 大学独自の奨学金: 各大学が独自に、成績優秀者や経済的に困窮している学生、あるいは社会人学生を対象とした奨学金制度を設けている場合があります。

- 地方公共団体や民間育英団体の奨学金: お住まいの自治体や、民間の団体が提供する奨学金もあります。

- 教育訓練給付制度:

- これは、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした、厚生労働省管轄の雇用保険の給付制度です。

- 一定の条件(雇用保険の加入期間など)を満たす人が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が支払った費用の⼀部が支給されます。

- 大学の課程(夜間、通信を含む)の中にも、この制度の対象として指定されている講座があります。「専門実践教育訓練」の対象講座に指定されている場合、最大で費用の70%(上限あり)が支給されるなど、非常に手厚い支援が受けられます。

- 自分の志望する大学・学部が対象講座になっているか、ハローワークのウェブサイトなどで確認してみましょう。

(参照:厚生労働省「教育訓練給付制度」)

これらの制度をうまく組み合わせることで、経済的な不安を大きく軽減し、学業に集中する環境を整えることができます。

まとめ

社会人になってから大学受験を目指すことは、多くの時間、労力、そして費用を要する、決して容易ではない挑戦です。仕事や家庭との両立、ブランクによる学力への不安、経済的な負担、そして周囲との年齢差など、乗り越えなければならない壁は少なくありません。

しかし、この記事で解説してきたように、その挑戦の先には、計り知れないほどの価値あるリターンが待っています。

- キャリアの可能性を広げる専門知識とスキル

- 論理的思考力や問題解決能力といった普遍的な力

- 年齢や立場を越えた、生涯の財産となる新たな人脈

- そして何より、「学びたい」という純粋な知的好奇心を満たす喜び

これらは、あなたのこれからの人生をより豊かで、より主体的なものに変えるための強力な原動力となるでしょう。

社会人の大学受験を成功させる鍵は、「なぜ学びたいのか」という目的を明確にし、その目的から逆算して戦略的に行動することです。自分に合った入試方法(社会人入試、一般入試など)を見極め、働きながらでも継続可能な学習計画を立て、利用できる制度(夜間・通信制、長期履修制度、奨学金など)を最大限に活用することが重要です。

特に、社会人としての経験そのものを武器にできる「社会人特別選抜」は、多くの受験生にとって有力な選択肢となります。これまでのキャリアで培った問題意識や知見を、志望理由書や小論文、面接で存分にアピールしましょう。

もし今、あなたが大学での学び直しに少しでも心惹かれているのなら、その気持ちを大切にしてください。不安や迷いはあって当然です。まずは、本記事で紹介した「大学受験を決意したらやるべき6つのステップ」の第一歩として、自分のキャリアや興味について深く考える時間を持つことから始めてみてはいかがでしょうか。

あなたの「学びたい」という情熱が、輝かしい未来を切り拓くための第一歩となることを心から願っています。