大学受験は、多くの受験生にとって人生の大きな岐路となる重要なイベントです。長期間にわたる学習の成果を最大限に発揮するためには、学力はもちろんのこと、試験当日のコンディションが大きく影響します。そして、そのコンディションを左右する重要な要素の一つが「事前の準備」、とりわけ「持ち物の準備」です。

「たかが持ち物」と考える人もいるかもしれませんが、試験当日に「あれを忘れた!」と気づいた瞬間の焦りは、想像以上に集中力を削ぎ、精神的な動揺を引き起こします。逆に、必要なものがすべて揃っているという安心感は、落ち着いて試験に臨むための強力な土台となります。万全の準備は、不要なトラブルを避け、実力を100%出し切るための「お守り」とも言えるでしょう。

この記事では、大学受験の当日に必要な持ち物を網羅的に解説する「完全版チェックリスト」を提供します。絶対に忘れてはならない必須アイテムから、持っていると心強い便利なグッズまで、その必要性や選び方のポイントを詳しく解説します。さらに、大学入学共通テストと二次試験(個別学力検査)での持ち物の違い、前日までに準備すべきこと、当日の注意点まで、受験生が抱える持ち物に関するあらゆる疑問や不安を解消することを目指します。

この記事を最後まで読めば、自信を持って試験当日のカバンを準備できるようになり、万全の態勢で本番に臨むことができるでしょう。さあ、一緒に最高のパフォーマンスを発揮するための準備を始めましょう。

大学受験の持ち物チェックリスト

大学受験の持ち物は、大きく分けて「絶対に忘れてはいけない持ち物」と「あると安心・便利な持ち物」の2種類に分類できます。ここでは、それぞれのアイテムについて、なぜ必要なのか、どのようなものを選べば良いのかを具体的に解説していきます。まずは、以下のチェックリストで全体像を把握しましょう。

| カテゴリ | 持ち物 | 詳細・ポイント |

|---|---|---|

| 絶対必須 | 受験票・写真票 | 最重要アイテム。忘れると受験できない可能性も。クリアファイルで保護。 |

| 絶対必須 | 筆記用具 | 複数本用意。共通テストは黒鉛筆指定。消しゴムも複数個。 |

| 絶対必須 | 鉛筆削り | 小型でゴミが散らばらないタイプが推奨される。 |

| 絶対必須 | 時計(腕時計) | 機能付きはNG。シンプルなアナログ時計が最も無難。 |

| 絶対必須 | 現金・交通系ICカード | 交通費、昼食代、緊急時用に多めに。ICカードは要チャージ。 |

| 絶対必須 | スマートフォン | 試験中は電源OFF。地図や緊急連絡用に必須。 |

| 絶対必須 | 学生証・身分証明書 | 受験票紛失時などの本人確認に必要。 |

| 絶対必須 | マスク | 感染症対策。予備も持参すると安心。無地が望ましい。 |

| あると便利 | 参考書・ノート | 休憩時間の最終確認用。要点をまとめた1冊に絞るのがコツ。 |

| あると便利 | 飲み物 | 緊張緩和と水分補給。ラベルを剥がしておくのがベター。 |

| あると便利 | 軽食・昼食 | 消化が良く、集中力を高めるもの。おにぎり、ブドウ糖など。 |

| あると便利 | 常備薬・目薬 | 頭痛薬、胃腸薬など。普段使っているものを必ず持参。 |

| あると便利 | ハンカチ・ティッシュ | エチケットとして、また不測の事態に備えて。 |

| あると便利 | 防寒具 | 着脱しやすいもの。カーディガン、ひざ掛け、カイロなど。 |

| あると便利 | クッション・座布団 | 長時間の試験での負担を軽減。大学の許可が必要な場合も。 |

| あると便利 | モバイルバッテリー | スマホの充電切れを防ぐ。特に遠方からの受験生に。 |

| あると便利 | イヤホン・耳栓 | 休憩中の集中力維持に。試験中の使用は原則禁止。 |

| あると便利 | お守り | 精神的な支えとして。机上に出せるかは要確認。 |

このリストを基に、各アイテムの詳細を見ていきましょう。

絶対に忘れてはいけない持ち物

ここに挙げるものは、一つでも忘れると受験そのものに支障をきたす可能性がある、最重要アイテムです。前日の夜と当日の朝、必ず指差し確認をしましょう。

受験票・写真票

受験票は、あなたがその試験の受験資格を持つことを証明する唯一の書類です。 これがなければ、原則として試験会場に入ることすらできません。大学によっては写真票が別途必要な場合もあるため、送られてきた書類はすべて隅々まで確認し、必要なものは絶対に忘れないようにしましょう。

保管方法としては、雨で濡れたり、カバンの中で折れ曲がったりしないよう、クリアファイルに入れておくのが鉄則です。複数の大学を受験する場合は、大学ごとにファイルを分けるか、分かりやすく付箋などで目印をつけておくと、当日に違う大学の受験票を持ってきてしまうという悲劇を防げます。

万が一、忘れてしまった場合や紛失してしまった場合でも、諦めてはいけません。すぐに試験会場の本部や担当窓口へ行き、事情を説明してください。学生証や身分証明書による本人確認を経て、「仮受験票」を発行してもらえることがほとんどです。ただし、手続きには時間がかかり、精神的にも大きな負担となります。「忘れても何とかなる」ではなく、「絶対に忘れない」という意識で準備することが何よりも大切です。

筆記用具

試験の解答に用いる筆記用具は、まさに受験生の「武器」です。これがなければ戦うことすらできません。特に大学入学共通テストでは、筆記用具に厳格な規定があるため注意が必要です。

- 鉛筆(黒鉛筆): 共通テストのマークシートは、H、F、HBの黒鉛筆でマークすることが指定されています。 これ以外の濃さ(Bや2Bなど)や、シャープペンシルでのマークは、読み取り機が正しく認識しない可能性があるため避けなければなりません。万が一、折れたり芯が丸まったりしても対応できるよう、最低でも5〜6本は削って準備しておくことを強くおすすめします。キャップを付けておくと、ペンケース内やカバンの中を汚さずに済みます。

- シャープペンシル: 共通テストでは、問題冊子へのメモや計算に使用することは許可されていますが、マークシートへの使用は認められていません。(参照:大学入試センター「受験上の注意」)一方、二次試験ではシャープペンシルの使用が認められている大学がほとんどです。普段から使い慣れているものを持っていきましょう。芯が切れる事態に備え、予備の芯(0.5mm、HBなど)も忘れずに持参してください。

- 消しゴム: 消しゴムも非常に重要です。マークシートの修正が綺麗にできないと、読み取りエラーの原因になります。よく消えるプラスチック製のものを、最低2個は用意しましょう。新品の消しゴムは角が硬くて使いにくいことがあるため、事前に少し使って慣らしておくのがおすすめです。また、万が一床に落としてしまった場合でも、予備があれば慌てずに済みます。ケースから出しておくか、文字がプリントされていないシンプルなものを選ぶと、不正行為の疑いをかけられる心配がありません。

鉛筆削り

共通テストで黒鉛筆を使用する場合、鉛筆削りは必須アイテムです。ただし、試験中に使用できるものは限られています。「小型で、削りカスが散らばらない手動タイプ」を選びましょう。電動のものや大型のもの、ナイフ型のものは使用が認められていません。休憩時間中に次の科目に備えて鉛筆を削っておくのが基本ですが、万が一試験中に芯がすべて折れてしまった場合の保険として、カバンに入れておくと安心です。

時計(腕時計)

試験会場に時計があるとは限りません。 また、あったとしても自分の席から見えにくい位置にある可能性が高いです。時間配分は合否を分ける重要な要素であり、手元で正確な時間を確認できる腕時計は絶対に必要です。

選ぶ際の最大の注意点は、「余計な機能が付いていないこと」です。スマートウォッチなどのウェアラブル端末は、通信機能や計算機能を持つため、不正行為につながるとして使用が固く禁じられています。Apple Watchなどはもちろん、一見普通のデジタル時計に見えても、辞書機能や計算機能が付いているものはNGです。

最も安全で推奨されるのは、シンプルなアナログ時計(秒針付き)です。秒針があれば、残り時間をより正確に把握できます。また、試験中にアラームや時報が鳴らないよう、アラーム機能は事前に必ずオフにしておきましょう。 電池切れの心配がある場合は、前日までに電池交換を済ませておくと万全です。

現金・交通系ICカード

当日は何が起こるか分かりません。公共交通機関が遅延し、急遽タクシーを使わなければならない状況になる可能性もゼロではありません。昼食を買ったり、飲み物を買い足したりすることもあるでしょう。そうした不測の事態に備え、現金は少し多めに(5,000円〜10,000円程度)持っていくと安心です。

普段、交通系ICカード(SuicaやPASMOなど)を利用している人は、前日までにチャージ残高を確認しておくことを忘れないでください。当日の朝、改札で残高不足に気づいて慌てるような事態は避けたいものです。現金とICカード、両方準備しておくのがベストです。

スマートフォン

スマートフォンは、今や受験生にとっても必須アイテムです。試験会場までのルートを地図アプリで確認したり、電車の運行状況を調べたり、緊急時に保護者や大学に連絡を取ったりと、その役割は多岐にわたります。

ただし、試験会場での扱いには最大限の注意が必要です。試験室に入る前に、必ず電源を切り、アラーム設定もすべて解除した上で、カバンの中にしまってください。 試験中に着信音が鳴ったり、バイブレーションが作動したりした場合、不正行為とみなされ、その時点ですべての科目が無効になる可能性があります。マナーモードにするだけでは不十分です。「電源を切る」ことを徹底しましょう。

学生証・身分証明書

普段、学校に行く際には必ず持っている学生証ですが、受験当日も忘れずに持参しましょう。前述の通り、受験票を忘れたり紛失したりした際に、本人確認のための身分証明書として必要になります。学生証の他に、健康保険証やマイナンバーカードなど、公的な身分証明書もあればより安心です。財布やパスケースなど、いつも決まった場所に入れておく習慣をつけておきましょう。

マスク

感染症対策として、マスクの着用はもはやマナーとなっています。多くの人が集まる試験会場では、自分自身を守るため、そして周りの人への配慮としてマスクを持参しましょう。咳やくしゃみによる飛沫を防ぐだけでなく、会場の乾燥から喉を守る効果も期待できます。

試験中に気分が悪くなった場合などに備え、予備のマスクも2〜3枚持っていくと安心です。また、服装と同様に、英文字や地図などがプリントされたものは避け、無地や単色のシンプルなデザインのものを選ぶのが無難です。

あると安心・便利な持ち物

ここからは、なくても受験はできますが、持っていることでより快適に、より安心して試験に臨むことができる「お助けアイテム」を紹介します。自分の性格や体質、試験会場の環境などを考慮して、必要なものを選んで持っていきましょう。

参考書・ノート

試験開始までの待ち時間や、科目間の長い休憩時間は、意外と手持ち無沙汰になるものです。この時間を有効活用して最終確認を行うために、参考書やノートは役立ちます。

ただし、「あれもこれも」と大量に持ち込むのは逆効果です。重くて持ち運びが大変なだけでなく、「まだこんなに覚えていないことがある」と焦りや不安を煽る原因にもなりかねません。持っていくのは、これまでに何度も使い込み、要点や苦手なポイントをまとめたノートや参考書を1〜2冊に厳選するのが賢明です。試験直前に見るべき内容を付箋などでマーキングしておくと、効率的に復習できます。「これだけやれば大丈夫」という自信を与えてくれる、自分だけのお守りのような一冊を持っていくのが理想です。

飲み物

試験中は緊張で喉が渇きやすいものです。適度な水分補給は、集中力を維持し、リラックスするためにも重要です。中身は、水やお茶など、普段から飲み慣れているものが良いでしょう。糖分を含むジュースは、血糖値の急激な変動を招き、眠気を誘う可能性があるので避けた方が無難です。

容器はペットボトルが便利ですが、大学によっては試験中に机の上に置く場合、ラベルを剥がすように指示されることがあります。これは、ラベルに印刷された情報が不正行為に利用されるのを防ぐためです。あらかじめ自宅で剥がしておくか、水筒に入れて持参するとスムーズです。

軽食・昼食

試験が午前と午後にまたがる場合は、昼食の準備が必須です。また、試験前や休憩中に手軽にエネルギー補給ができる軽食も持っていくと良いでしょう。

選ぶ際のポイントは、「消化が良く、短時間で食べられ、集中力を高めるもの」です。

- 昼食: おにぎりやサンドイッチなど、片手で手軽に食べられるものがおすすめです。カツ丼などの揚げ物は消化にエネルギーを使うため、午後の試験で眠くなる原因になることがあります。避けた方が良いでしょう。

- 軽食: 脳のエネルギー源となるブドウ糖を手軽に補給できるラムネやチョコレート、ゼリー飲料などが人気です。特にラムネは、素早く吸収されて集中力アップに繋がると言われています。

- 注意点: ニンニクなど匂いの強いものや、ポテトチップスなど音が出るものは、周りの受験生の迷惑になるため絶対に避けましょう。

常備薬・目薬

緊張やストレスから、急な頭痛や腹痛に見舞われることも考えられます。普段から飲み慣れている頭痛薬、胃腸薬、下痢止めなどは、お守りとして必ず持っていきましょう。 アレルギー持ちの人は、抗アレルギー薬も必須です。

また、長時間の試験では目が疲れやすくなります。特にコンタクトレンズを使用している人は、乾燥や疲れを感じやすいでしょう。目薬を一本持っていくと、休憩時間にリフレッシュでき、集中力を取り戻す助けになります。

ハンカチ・ティッシュ

ハンカチやティッシュは、身だしなみの基本アイテムです。手を洗った後や、汗を拭く際に必要です。また、ティッシュは鼻をかむだけでなく、飲み物をこぼしてしまった時などにも役立ちます。ポケットティッシュをいくつかカバンに入れておくと良いでしょう。

防寒具

試験会場の室温は、自分で調整することができません。 会場によっては暖房が効きすぎていたり、逆に窓際で寒かったりすることがあります。「暑い」「寒い」といった不快感は、集中力を大きく削ぎます。

そのため、カーディガンやパーカー、ストール、ひざ掛けなど、簡単に着脱できる防寒具は必須アイテムです。特に足元は冷えやすいので、ひざ掛けや厚手の靴下、貼るタイプのカイロなどを用意しておくと非常に役立ちます。ただし、ひざ掛けの使用については、大学によってルールが異なる場合があるため、試験監督の指示に従いましょう。英文字などがプリントされていない、無地のものを選ぶのが無難です。

クッション・座布団

大学の椅子は、長時間座るには硬くてお尻や腰が痛くなることがあります。特に腰痛持ちの人にとっては、数時間にわたる試験はかなりの苦痛です。普段から使っているクッションや座布団を持参すると、体の負担を軽減し、試験に集中しやすくなります。

ただし、これも防寒具と同様に、使用には大学の許可が必要な場合があります。 不正行為防止の観点から、中身の確認を求められたり、使用が認められなかったりする可能性も考慮しておきましょう。使用したい場合は、試験開始前に試験監督に申し出て、許可を得るようにしてください。

モバイルバッテリー

スマートフォンは地図や連絡手段として重要ですが、バッテリーが切れてしまっては意味がありません。特に、自宅から試験会場までが遠い人や、試験後に友人や塾の先生と連絡を取りたい人は、モバイルバッテリーをフル充電して持っていくと安心です。万が一の事態に備え、充電ケーブルも忘れずにセットで持参しましょう。

イヤホン・耳栓

試験会場の休憩時間は、想像以上に騒がしいことがあります。他の受験生の話し声や物音に気を取られてしまい、集中できない、リラックスできないという人も少なくありません。そんな時に役立つのが、イヤホンや耳栓です。

休憩時間にイヤホンで好きな音楽を聴いたり、耳栓で周囲の音をシャットアウトしたりすることで、自分の世界に入り込み、精神を落ち着かせることができます。ただし、試験時間中の使用は、監督者の許可がない限り不正行為とみなされます。 使用は必ず休憩時間中のみに留め、試験開始前には必ずカバンにしまうように徹底してください。

お守り

科学的な効果はありませんが、精神的な支えとして、神社で授かったお守りや、家族・友人からもらった応援グッズなどを持っていくのも良いでしょう。「これがあるから大丈夫」という気持ちが、心を落ち着かせ、自信を与えてくれます。ただし、机の上に置く場合は、不正を疑われないよう、試験監督に一言断りを入れるか、カバンの中にそっと忍ばせておくのが無難です。

共通テストと二次試験で持ち物は変わる?

大学受験は、大きく分けて「大学入学共通テスト」と、各大学が個別に行う「二次試験(個別学力検査)」の二段階で構成されています。この二つの試験では、持ち物に関するルールが異なる場合があるため、それぞれの特性を理解し、適切に準備を切り替える必要があります。特に、共通テストは全国で統一された厳格なルールがあり、二次試験は大学・学部ごとにルールが異なるという点が最大のポイントです。

大学入学共通テストで特に注意すべき持ち物

大学入学共通テストは、独立行政法人大学入試センターが実施する全国一斉の試験です。そのため、持ち物に関するルールも全国共通で、非常に厳格に定められています。毎年公表される「受験上の注意」を必ず熟読し、ルールを遵守することが絶対条件です。違反した場合、不正行為とみなされ、受験資格を失う可能性もあります。

筆記用具の指定を確認する

共通テストで最も注意すべき点は、筆記用具の指定です。これはマークシートの正確な読み取りを担保するために設けられたルールです。

| 許可されている筆記用具 | 注意点・詳細 |

|---|---|

| H, F, HBの黒鉛筆 | マークシートへの記入はこれのみ。 Bや2Bなどの濃い鉛筆、シャープペンシルでのマークはNG。複数本準備することが強く推奨される。 |

| シャープペンシル | 問題冊子へのメモや計算のために使用するのは可能。 ただし、マークシートへの使用は不可。 |

| プラスチック製の消しゴム | よく消えるものを複数個用意。砂消しゴムはマークシートを傷つけるため不可。 |

| 鉛筆削り(小型のもの) | 手動で小型のものに限る。電動式や大型のものは持ち込めない。 |

なぜ黒鉛筆でなければならないのか?

これは、マークシート読み取り機(OMR)の仕組みに関係しています。OMRは、紙に当てた光の反射量を測定してマークを読み取ります。黒鉛筆の芯に含まれる炭素は光をよく吸収するため、読み取り機が「マークあり」と正確に認識しやすいのです。一方、シャープペンシルの芯は主成分が黒鉛ではないポリマーなどが含まれており、炭素含有量が少ないため、薄いマークだと読み取られないリスクがあります。このリスクを排除し、全受験生に公平な条件を提供するために、黒鉛筆が指定されています。(参照:大学入試センター「受験上の注意」)

このルールを知らずにシャープペンシルでマークしてしまうと、自分の解答が正しく採点されないという最悪の事態になりかねません。普段シャープペンシル派の人も、共通テスト対策の期間中は黒鉛筆を使う練習をしておくことをおすすめします。

使用が禁止されているものを確認する

共通テストでは、不正行為防止の観点から、試験時間中に机の上に置けるもの、ひいては試験室に持ち込めるものに厳しい制限があります。

【机の上に置けないもの・使用が禁止されているものの例】

- 定規、コンパス、分度器: 図形の問題が出題されても、これらの文房具は使用できません。フリーハンドで図を描く練習が必要です。

- 電卓、そろばん: 計算はすべて筆算で行う必要があります。

- 電子辞書、ICレコーダー、音楽プレイヤー: 言うまでもありませんが、外部の情報を参照したり、試験内容を記録したりする行為は厳禁です。

- スマートフォン、スマートウォッチ等のウェアラブル端末: 試験中は必ず電源を切り、カバンの中にしまいます。

- 耳栓: 監督者の許可なく使用することはできません。聴覚過敏などの理由で必要な場合は、事前の申請が必要です。

- その他: 特定の機能を持つティッシュペーパーやハンカチなども、監督者の判断で使用が制限される場合があります。

また、意外な盲点として「服装」も挙げられます。英文字や和歌、地図、公式などがプリントされた衣服は、カンニングを疑われる可能性があるため着用を避けるべきです。試験監督から脱ぐように指示されることもあります。無地でシンプルな服装が最も安全です。

これらのルールは、すべての受験生が公平な環境で試験を受けられるようにするためのものです。「知らなかった」では済まされないため、必ず公式の発表を確認し、万全の準備で臨みましょう。

二次試験(個別学力検査)で特に注意すべき持ち物

共通テストが全国統一のルールであるのに対し、二次試験は各大学が独自に実施するため、持ち物のルールも大学や学部、さらには試験科目によって大きく異なります。したがって、二次試験の準備で最も重要なことは、「志望大学の募集要項を徹底的に読み込むこと」です。

大学の募集要項を必ず確認する

大学の募集要項は、その大学の入学試験に関する公式なルールブックです。 そこには、出願方法や試験科目に加えて、「受験上の注意」といった項目で持ち物に関する詳細な規定が記載されています。これを読まずに自己判断で準備を進めるのは非常に危険です。

【募集要項で確認すべきポイント】

- 筆記用具の指定: 共通テストとは異なり、シャープペンシルの使用を認めている大学がほとんどです。しかし、中には鉛筆を指定する大学や、ボールペンの使用を求める小論文試験などもあります。必ず確認しましょう。

- 使用が許可されている道具: 共通テストでは禁止されていた定規やコンパスが、数学の試験で許可される場合があります。また、建築学部で三角スケールが許可されたり、情報系の学部で特定の電卓の使用が認められたりするケースもあります。

- 持ち込み不可の物品リスト: 共通テストと同様に、持ち込みが禁止されているもののリストが記載されています。改めて確認し、誤って持ち込まないように注意が必要です。

- 昼食に関する注意: 大学によっては、キャンパス内の食堂や売店が営業していない場合があります。その場合、昼食は必ず持参する必要があります。

- ひざ掛けや座布団の使用について: 使用の可否や、使用する場合の条件(無地であることなど)が記載されていることがあります。

募集要項は、大学のウェブサイトからPDFでダウンロードできる場合がほとんどです。必ず最新年度のものを確認し、該当箇所を印刷して持ち物リストに加えるなど、いつでも見返せるようにしておきましょう。

教科によって必要なものが異なる場合がある

二次試験では、専門性の高い科目が出題されるため、その科目の特性に応じた持ち物が必要になることがあります。

- 理系科目(数学・物理など): 前述の通り、定規やコンパス、分度器の使用が許可されることがあります。特に図形問題や作図問題が出題される学部では必須となる場合があります。募集要項で使用が許可されているか、また、どのような種類のものが許可されているか(メモリの有無など)まで確認が必要です。

- 実技試験(美術・音楽・体育など):

- 美術系の学部であれば、デッサン用の鉛筆(H系からB系まで複数種類)、練り消しゴム、カッターナイフ、画板など、指定された画材一式の持参が求められます。

- 音楽系の学部では、自分が演奏する楽器(持ち込み可能な場合)や楽譜が必要です。

- 体育系の学部では、運動着や体育館シューズなど、実技に適した服装や用具が求められます。

- 外国語の試験: 大学によっては、辞書の持ち込みが許可される場合があります。ただし、「電子辞書は不可で、紙の辞書のみ可」「特定の出版社・版の辞書に限る」といった細かい指定があることがほとんどです。許可されている辞書の種類を正確に把握し、準備する必要があります。

- 理科の実験を伴う試験: 医学部や農学部などの一部の試験では、簡単な実験や観察が含まれることがあります。その際、白衣や保護メガネの持参が指示される可能性も考えられます。

このように、二次試験の持ち物は非常に多岐にわたります。「共通テストと同じ準備で大丈夫だろう」という思い込みは絶対に禁物です。 必ず志望校の募集要項を熟読し、自分の受験する学部・学科で何が必要とされているのかを正確に把握することが、二次試験突破の第一歩となります。

持ち物以外で前日までに準備すること

試験当日に最高のパフォーマンスを発揮するためには、カバンの中身を整えるだけでは不十分です。持ち物以外の準備、すなわち「当日に向けた心と体のコンディショニング」もまた、合否を分ける重要な要素となります。ここでは、前日までに必ず済ませておきたい準備について解説します。

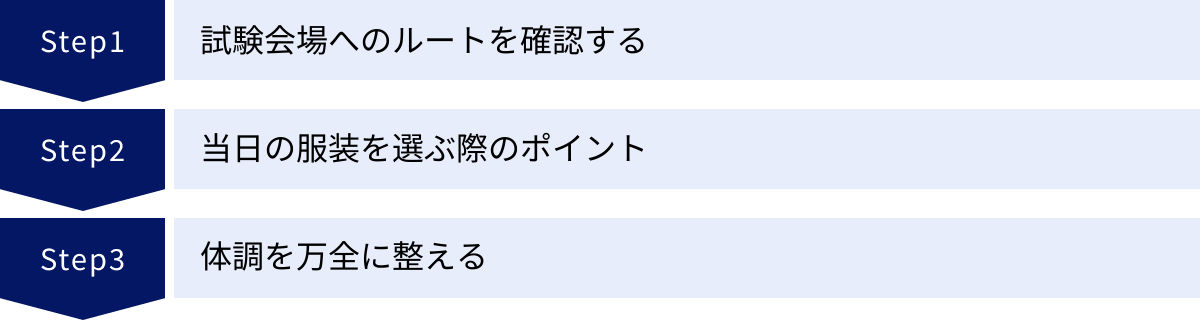

試験会場へのルートを確認する

試験当日の朝、道に迷ったり、交通機関のトラブルに巻き込まれたりすることは、最も避けたい事態の一つです。不要な焦りを生み、精神的な余裕を奪ってしまいます。そうしたリスクを最小限に抑えるために、試験会場へのアクセス方法は徹底的に調べておきましょう。

- 複数のルートをシミュレーションする: 利用する電車やバスの路線、乗り換え駅、所要時間を、最低でも2パターンは調べておきましょう。スマートフォンの乗り換え案内アプリなどを活用し、当日の出発時刻に合わせて検索してみるのがおすすめです。メインで使う予定のルートに加えて、人身事故などで遅延した場合の代替ルート(迂回ルート)も考えておくと、万が一の際に冷静に対処できます。

- 時刻表を確認する: 平日と休日ではダイヤが異なる場合があります。自分の試験日がどちらにあたるかを確認し、正しい時刻表で計画を立てましょう。また、乗り換え時間には余裕を持たせ、ぎりぎりのスケジュールは避けるべきです。

- 会場の最寄り駅から試験室まで: 最寄り駅に着いてからが本番です。駅から試験が行われる建物、そして自分の試験室までの道のりも確認しておく必要があります。大学のキャンパスマップを事前にウェブサイトで確認・印刷しておくと良いでしょう。広大なキャンパスの場合、駅から目的の建物まで15分以上歩くことも珍しくありません。

- 下見のすすめ: もし時間に余裕があれば、実際に一度試験会場まで行ってみる(下見する)ことを強く推奨します。一度訪れておくだけで、当日の心理的なハードルは劇的に下がります。「この道を通って、あの建物に行く」という具体的なイメージが持てているだけで、大きな安心材料になります。また、駅や会場周辺のコンビニ、トイレの場所などを把握しておくことも、当日の余裕につながります。

当日は、試験開始時刻の1時間前には会場の最寄り駅に到着するくらいの余裕を持った計画を立てるのが理想です。早く着きすぎても、近くのカフェで参考書を見返すなど、落ち着いて過ごすことができます。

当日の服装を選ぶ際のポイント

試験当日の服装は、体調管理と集中力維持に直結します。リラックスして試験に臨める、機能的な服装を準備しましょう。

温度調整がしやすい服装を準備する

試験会場の空調は、自分ではコントロールできません。 暖房が効きすぎて暑く感じたり、換気のために窓が開けられていて寒く感じたりと、どのような環境になるかは行ってみないと分かりません。暑さや寒さは、集中力を著しく低下させる原因となります。

そこで重要になるのが、「重ね着(レイヤリング)」です。半袖や薄手の長袖Tシャツの上に、カーディガン、パーカー、ジップアップ式のフリース、ベストなどを重ね、当日の気温や室温に応じて簡単に着脱できるようにしておくのが基本です。

- インナー: 吸湿性や速乾性に優れた機能性インナーを着用すると、汗をかいても快適に過ごせます。

- アウター: 脱ぎ着がしやすく、椅子にかけた際にかさばらないものが便利です。

- ボトムス: 体を締め付けない、リラックスできるパンツスタイルがおすすめです。スカートの場合は、冷え対策にレギンスやタイツを合わせると良いでしょう。

文字やロゴがプリントされた服は避ける

これは持ち物の注意点とも重なりますが、服装においても不正行為を疑われるようなデザインは避けるべきです。特に、英単語やことわざ、歴史的な年号、地図、化学式などがプリントされたTシャツやパーカーは厳禁です。試験監督に裏返しに着るよう指示されたり、最悪の場合、不正行為とみなされたりするリスクがあります。

ブランドの小さなロゴ程度であれば問題視されないことがほとんどですが、無用なトラブルを避けるためにも、当日は無地でシンプルなデザインの服を選ぶのが最も賢明です。

制服でも私服でも問題ない

「試験当日は制服で行くべきか、私服で行くべきか」と悩む受験生は少なくありません。結論から言うと、どちらでも問題ありません。 大学側が服装を指定することは、実技試験などを除いて基本的にはありません。大切なのは、「自分が最もリラックスして集中できる服装」を選ぶことです。

- 制服のメリット・デメリット:

- メリット: 服装に悩む必要がない。「いつも通り」という安心感がある。現役生であることの証明にもなる。

- デメリット: 普段から着慣れていないと、窮屈に感じて集中できない場合がある。浪人生は着用しづらい。

- 私服のメリット・デメリット:

- メリット: リラックスできる。温度調整がしやすい服装を選べる。

- デメリット: デザインによっては不正を疑われるリスクがある。何を着ていくか悩む時間が必要。

普段から制服で勉強することに慣れている人は制服を、リラックスできる環境を重視する人は私服を選ぶと良いでしょう。どちらを選ぶにしても、前日までに一度袖を通してみて、着心地や動きやすさを確認しておくことをおすすめします。

体調を万全に整える

どんなに万全な準備をしても、当日に体調を崩してしまっては元も子もありません。試験本番は、学力だけでなく、体力と精神力の勝負でもあります。前日までの過ごし方が、そのコンディションを大きく左右します。

- 睡眠をしっかりとる: 試験前夜は不安で眠れなくなるかもしれませんが、徹夜での詰め込み学習は絶対にやめましょう。 睡眠不足は、思考力や判断力を著しく低下させます。最低でも6〜7時間の睡眠を確保できるよう、当日の朝起きる時間から逆算して、早めにベッドに入りましょう。寝る前にスマートフォンやPCの画面を見るのは避け、リラックスできる音楽を聴いたり、温かい飲み物を飲んだりして、心身を落ち着かせることが大切です。

- 食事に気をつかう: 前日の夕食は、消化の良い、食べ慣れたものを選びましょう。カツ丼やトンカツなどの揚げ物や、刺身などの生ものは、胃腸に負担をかけたり、食中毒のリスクがあったりするため避けた方が無難です。うどんや雑炊、スープなどがおすすめです。

- リラックスを心がける: 「明日は本番だ」と気負いすぎると、かえって緊張が高まります。前日の午後は、勉強は早めに切り上げ、軽い散歩をしたり、好きな音楽を聴いたり、家族と談笑したりと、意識的にリラックスする時間を作りましょう。適度なリラックスが、本番での集中力を高めます。

持ち物の準備、ルートの確認、服装の決定、そして体調管理。これらすべてを前日までに済ませておくことで、当日の朝は心に余裕を持って家を出ることができます。その余裕こそが、本番で実力を発揮するための鍵となるのです。

試験当日の持ち物に関する注意点

前日までに万全の準備を整えたら、いよいよ試験当日です。しかし、当日にも気をつけるべき点がいくつかあります。特に、試験会場での持ち物の扱いについては、厳格なルールが存在します。最後の最後まで気を抜かず、ルールを遵守して試験に臨みましょう。

試験会場への持ち込みが禁止されているもの

試験の公平性を保つため、試験会場、特に試験室への持ち込みが禁止・制限されているものがあります。これらを不用意に机の上に出したり、身につけていたりすると、不正行為とみなされる可能性があります。改めて、代表的な禁止物品とその扱いについて確認しておきましょう。

| 禁止物品のカテゴリ | 具体例 | 理由と対処法 |

|---|---|---|

| 電子機器類 | スマートフォン、携帯電話、タブレット、音楽プレイヤー、ICレコーダー | 通信や情報記録による不正行為を防止するため。試験室に入る前に必ず電源を切り、アラームを解除してカバンにしまう。 |

| 機能付きの時計 | スマートウォッチ、翻訳機能付き時計、計算機能付き時計 | 通信、計算、辞書機能などを持つため。シンプルなアナログ時計またはデジタル時計を使用する。 |

| 音の出るもの | アラーム機能付きの時計、携帯電話の着信音やバイブレーション | 他の受験生の集中を妨げ、試験の進行を阻害するため。すべての音が出る設定は事前に解除する。 |

| 許可のない耳栓 | – | 音による情報伝達などの不正行為を防ぐため。使用が必要な場合は、必ず試験監督に事前に申し出て許可を得る。 |

| 文房具類 | 定規、コンパス、分度器、電卓、そろばん(※大学・科目による) | 計算や作図を補助し、公平性を損なうため。募集要項で許可されている場合を除き、使用不可。 |

| 書籍・メモ類 | 参考書、ノート、辞書、メモ帳(※休憩時間以外) | 試験時間中の参照による不正行為を防ぐため。試験開始前にすべてカバンにしまう。 |

試験中の電子機器

スマートフォンや携帯電話の扱いは、最も厳しくチェックされる項目です。 電源を切ってカバンの中にしまったつもりでも、何かの拍子に電源が入ってしまったり、アラームが作動してしまったりするケースが後を絶ちません。試験中に音が鳴った場合、意図的ではなかったとしても不正行為と判断され、その場で失格となるのが原則です。

「マナーモードなら大丈夫」という考えは絶対に通用しません。バイブレーションの音も、静かな試験会場では非常によく響きます。試験室に入る前、あるいは試験開始の指示があった際に、確実に「電源がオフになっていること」「アラームがすべて解除されていること」を二重、三重に確認する習慣をつけましょう。

機能付きの時計(スマートウォッチなど)

近年、急速に普及しているスマートウォッチは、便利な反面、試験会場では「凶器」にもなり得ます。通信機能、メッセージ表示機能、計算機能などを備えているため、腕時計としての使用は全面的に禁止されています。 Apple WatchやGoogle Pixel Watchなどがその代表例です。

また、一見普通のデジタル時計に見えても、計算機能や辞書機能、文字情報を登録できるメモリー機能などが付いている高機能なモデルも存在します。こうした時計も使用は認められません。自分ではそのつもりがなくても、疑いの目を向けられるだけで動揺につながります。最も安全な選択は、誰が見ても機能が時刻表示しかないとわかる、シンプルなアナログ腕時計です。

許可のない耳栓

周囲の音が気になる人にとって、耳栓は集中力を高めるための有効なアイテムです。しかし、試験時間中に監督者の許可なく使用することは、外部からの指示を無線イヤホンなどで聞いているのではないか、という不正行為を疑われる原因となります。

聴覚過敏などの医学的な理由でどうしても耳栓が必要な場合は、必ず事前に大学の入試課などに相談し、医師の診断書を提出するなどの手続きを経て、正式な許可を得る必要があります。当日にいきなり申し出ても認められない可能性が高いです。自己判断での使用は絶対にやめましょう。休憩時間中の使用は問題ありませんが、試験開始前には必ず外してカバンにしまうことを忘れないでください。

持ち物はいつ準備するのが良いか

忘れ物を防ぎ、当日の朝を余裕をもって迎えるためには、計画的に準備を進めることが重要です。直前になって慌てないための、準備のスケジューリングを提案します。

前日までにリストを使って準備を終える

理想的なのは、試験の1週間ほど前から持ち物リストの作成を始めることです。この記事のチェックリストや、大学の募集要項を参考に、自分専用のオリジナルリストを作成しましょう。

そして、実際のパッキング(カバンに詰める作業)は、前日の午前中か、遅くとも夕方までには完了させておくのがベストです。前日の夜は、最終確認やリラックスする時間に充てるべきであり、そこでバタバタと準備を始めると、焦りから忘れ物をする可能性が高まります。

リストを一つひとつ指差し確認しながら、カバンに詰めていきましょう。「受験票、入れた」「筆記用具、入れた」と声に出して確認するのも効果的です。準備が完了したカバンは、玄関など目につく場所に置いておくと、当日の朝に持っていくのを忘れるという事態を防げます。

当日の朝に最終チェックをする

前日に準備を終えたからといって、安心してはいけません。当日の朝、家を出る直前に、もう一度だけ最終チェックを行うことが、完璧な準備を締めくくる最後のステップです。

ただし、この時点ですべての持ち物をカバンから出して確認する必要はありません。それでは時間がかかりすぎてしまいます。朝のチェックは、「絶対に忘れてはいけないもの」に絞って行いましょう。

【朝の最終チェックリスト(例)】

- 受験票・写真票

- 財布(現金・交通系ICカード)

- スマートフォン

- 学生証・身分証明書

- 家の鍵

これらの最重要アイテムだけは、前日にカバンに入れたとしても、朝もう一度「確かにあるか」を物理的に触って確認します。この一手間が、万が一の忘れ物を防ぎ、最高の安心感を持って家を出るための秘訣です。この「朝の儀式」を習慣づけることで、試験当日も落ち着いて行動できるでしょう。

まとめ

大学受験という長丁場のレースにおいて、試験当日はクライマックスであり、これまで積み重ねてきた努力のすべてを発揮するべき一日です。その大切な一日のパフォーマンスを左右する鍵は、学力だけではありません。「いかに万全の準備をして、心に余裕を持って試験に臨めるか」という点にあります。

この記事では、大学受験の持ち物に焦点を当て、絶対に忘れてはならない必須アイテムから、持っていると心強い便利なグッズまで、網羅的なチェックリストとして詳しく解説してきました。

【この記事の重要ポイント】

- 持ち物準備は2段階で考える: 「絶対に忘れてはいけないもの(受験票、筆記用具、時計など)」と「あると便利なもの(参考書、防寒具、常備薬など)」を区別し、優先順位をつけて準備を進めましょう。

- 共通テストと二次試験のルールの違いを認識する: 全国統一の厳格なルールがある共通テストと、大学・学部ごとに規定が異なる二次試験では、求められる準備が異なります。特に二次試験では、志望校の募集要項を隅々まで読み込むことが絶対条件です。

- 準備は持ち物だけではない: 試験会場へのルート確認、温度調整しやすい服装の選定、そして前日までの体調管理も、当日のパフォーマンスに直結する重要な準備です。

- 禁止物品のルールを遵守する: スマートフォンやスマートウォッチなどの電子機器の扱いは特に厳格です。「知らなかった」では済まされないため、ルールを正確に理解し、不正行為を疑われるような行動は絶対に避けましょう。

- 準備は前日までに、確認は当日の朝に: 持ち物の準備は前日までに完了させ、当日の朝は最重要アイテムのみを最終チェックする。この習慣が、忘れ物を防ぎ、心に余裕を生み出します。

最高の準備は、最高の自信につながります。 そして、その自信こそが、緊張を乗り越え、持てる力を最大限に引き出すための原動力となるのです。この記事のチェックリストを参考に、あなただけの万全な準備を整え、自信を持って試験本番に臨んでください。

これまでの努力が実を結び、素晴らしい春を迎えられることを心から願っています。頑張ってください!