海外での貴重な経験を持つ帰国子女にとって、大学受験は大きなチャンスであると同時に、特有の悩みや課題が伴う重要なライフイベントです。一般入試とは異なる選抜方法や評価基準、複雑な出願資格など、事前に知っておくべき情報が数多く存在します。しかし、情報が分散しており、全体像を掴むのが難しいと感じている受験生や保護者の方も少なくないでしょう。

この記事では、帰国子女の大学受験について、その全体像から具体的な対策方法までを網羅的に解説します。帰国生入試の仕組み、メリット・デメリット、選択可能な入試方式、有利な学部、そして合格を勝ち取るための具体的なステップまで、あらゆる角度から掘り下げていきます。

本記事を通じて、帰国子女の大学受験に関する不安を解消し、自身の強みを最大限に活かして志望校合格を掴むための、明確な道筋を理解できることを目指します。これから受験を控える皆さんが、自信を持って一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。

目次

帰国子女枠の大学受験(帰国生入試)とは

帰国子女の大学受験を考える上で、まず押さえておくべきなのが「帰国生入試(帰国子女枠)」です。これは、海外での教育経験を持つ学生を対象とした特別な選抜方式であり、一般入試とは異なる尺度で受験生の能力やポテンシャルを評価します。この制度を正しく理解することが、受験戦略を立てる上での第一歩となります。ここでは、帰国子女の定義から、他の入試方式との違いまでを詳しく解説します。

帰国子女の定義

「帰国子女」と一言で言っても、実は法律などで明確に定められた統一の定義は存在しません。一般的には、「保護者の海外勤務などの都合により、外国で一定期間教育を受けた後、日本に帰国した児童生徒」を指します。文部科学省の調査などでは、この定義が用いられることがありますが、大学受験の文脈においては、各大学が独自に「帰国生入試の出願資格」として定義を定めています。

大学入試における「帰国子女」の定義は、大学・学部によって大きく異なるという点が極めて重要です。多くの大学で共通して考慮される要素は以下の通りです。

- 海外の教育機関での在籍期間: これが最も重要な要件の一つです。「外国の高等学校に最終学年を含め継続して2年以上在籍した者」「外国の教育課程に基づく高校に2年以上在籍した者」など、具体的な年数や学年が指定されます。大学によっては、中学・高校を通算しての在籍期間を問う場合もあります。

- 保護者の海外勤務への帯同: 出願資格として、「保護者の海外勤務に伴い外国で教育を受けた者」といったように、海外渡航の理由を問う大学も少なくありません。本人の留学など、保護者の帯同がない場合は対象外となるケースもあるため、注意が必要です。

- 帰国後の経過年数: 「帰国後2年以内に出願する者」のように、日本への帰国からの期間に制限を設けている大学がほとんどです。このため、帰国後すぐに受験準備に取り掛かる必要があります。

これらの条件はあくまで一般的な傾向であり、詳細は必ず志望大学の入試要項で確認しなければなりません。例えば、A大学では在籍2年で良いが、B大学では3年必要、C大学では保護者の帯同が必須だが、D大学では問われない、といった具体的な違いがあります。自分の経歴が、志望する大学の定める「帰国子女」の定義(出願資格)に合致するかどうかを、個別に確認する作業が不可欠です。

一般入試との違い

帰国生入試と一般入試の最も大きな違いは、評価の軸と選抜方法にあります。一般入試が主に教科の学力試験の点数で合否を判定する「点数主義」であるのに対し、帰国生入試は学力だけでなく、海外での経験や語学力、個性などを多角的に評価する「人物評価主義」の側面が強いと言えます。

| 比較項目 | 一般入試 | 帰国生入試 |

|---|---|---|

| 評価の主軸 | 教科の学力(主に知識量と応用力) | 海外経験、語学力、思考力、人間性など総合的な能力 |

| 主な試験科目 | 英語、国語、数学、理科、社会(共通テスト+大学個別試験など) | 小論文、面接、外国語(英語など)が中心。大学により数学などが加わる。 |

| 提出書類の重要度 | 調査書(内申点)が中心。比重は大学による。 | 志望理由書、活動報告書、成績証明書(GPA)、外部試験スコアなどが極めて重要。 |

| 選抜の視点 | 標準的な学力水準に達しているか。 | 大学の多様性や国際化に貢献できる人材か。グローバルな環境で学ぶ意欲と適性があるか。 |

| 募集人数 | 比較的多い。 | 少ない(若干名〜数名程度が多い)。 |

| 対策方法 | 過去問演習を中心とした受験勉強。 | 自己分析、書類作成、小論文・面接対策、外部試験対策など多岐にわたる。 |

このように、一般入試が「どれだけ勉強してきたか」を測る試験だとすれば、帰国生入試は「どのような経験をし、何を考え、大学で何を学びたいのか」を深く問う試験であると言えます。海外生活で培った語学力や異文化理解、主体性といった、ペーパーテストでは測れない能力をアピールできるのが、帰国生入試の最大の特徴です。そのため、対策も単なる暗記や問題演習に留まらず、自己の経験を言語化し、将来の目標と結びつける作業が中心となります。

総合型選抜(旧AO入試)との違い

帰国生入試は、書類審査や面接を通じて人物を多角的に評価する点で、総合型選抜(旧AO入試)とよく似ています。実際に、帰国子女が総合型選抜を利用して受験することも多く、親和性の高い入試方式です。しかし、両者には明確な違いがあります。

最大の違いは、対象となる受験生です。帰国生入試は、その名の通り「海外での教育経験を持つ帰国生」のみが出願できるクローズドな選抜です。一方、総合型選抜は、基本的には誰でも出願できるオープンな選抜であり、高校時代の活動実績、特定の分野への強い関心や探究心、将来の目標などをアピールしたい全ての受験生に門戸が開かれています。

評価の重点にも違いが見られます。

- 帰国生入試: 「海外経験」そのものが評価の土台となります。異文化環境で何を学び、どのような困難を乗り越え、それが自己の成長にどう繋がったのか、そしてその経験を大学での学びにどう活かすのか、という一貫したストーリーが求められます。海外経験が持つポテンシャルを大学側が評価する制度です。

- 総合型選抜: 大学・学部が掲げる「アドミッション・ポリシー(求める学生像)」とのマッチングが最も重視されます。受験生の持つ個性や能力、活動実績が、その学部で学ぶ上でいかに適しているかを具体的に示す必要があります。帰国子女が総合型選抜を利用する場合は、海外経験を数あるアピールポイントの一つとして、志望学部への適性を示す文脈で活用することになります。

つまり、帰国生入試は「帰国生」というバックグラウンド自体にフォーカスした入試であるのに対し、総合型選抜は「志望学部への適性」にフォーカスした入試であると言えます。どちらの入試方式が自分にとって有利かは、自身の経歴やアピールしたい点、そして志望大学・学部が何を求めているかによって異なります。両方の選択肢を視野に入れ、戦略的に受験計画を立てることが重要です。

帰国子女枠で大学受験する3つのメリット

帰国生入試は、その特性から一般入試にはない数多くのメリットを帰国子女にもたらします。海外で培った独自の強みを最大限に評価してもらえるこの制度を有効活用することで、志望校合格の可能性を大きく広げることができます。ここでは、帰国生入試で大学受験に臨む際の主な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 試験科目が少なく倍率が低い傾向にある

帰国生入試の最大のメリットの一つは、一般入試に比べて試験科目が少ない点です。一般入試(国公立大学)では、大学入学共通テストで5教科7科目以上が課され、さらに大学独自の二次試験が加わるのが一般的です。私立大学でも3教科が基本となります。これに対して、帰国生入試の多くは、以下の組み合わせで実施されます。

- 書類審査

- 小論文

- 面接

- 外国語(主に英語)

大学や学部によっては、これに数学や理科、国語(現代文)などが加わることもありますが、それでも一般入試よりは科目数が絞られているケースがほとんどです。これにより、受験生は対策すべき範囲を特定し、限られた時間とエネルギーを重点科目に集中投下できます。特に、長期間日本の教育から離れていたために、日本の高校で履修する社会(日本史、世界史、地理、公民など)や国語(古文、漢文)に不安を抱える帰国子女にとって、これらの科目の負担が軽減されることは非常に大きなアドバンテージとなります。

また、募集人数が少ない一方で、出願資格を満たす受験生も限られているため、結果的に一般入試よりも倍率が低くなる傾向にあります。もちろん、早稲田大学や慶應義塾大学、上智大学といった人気私立大学や、難関国公立大学の国際系学部などでは、依然として高い競争率になることも珍しくありません。しかし、全体として見れば、数多くの受験生が競い合う一般入試に比べて、合格のチャンスが広がりやすいと言えるでしょう。この「科目の少なさ」と「倍率の傾向」が、帰国生入試を戦略的に活用する上で非常に魅力的な要素となっています。

② 高い語学力を最大限に活かせる

海外での生活、特に現地の学校やインターナショナルスクールでの学習経験を通じて得た高い語学力は、帰国子女の最も価値ある資産の一つです。帰国生入試は、この語学力を直接的な強みとして評価してくれる絶好の機会となります。

多くの大学では、出願資格として、あるいは選考を有利に進めるための任意提出書類として、TOEFL iBT®やIELTS™といった英語能力判定試験のスコア提出を求めています。一般入試の英語とは異なり、これらの試験は「読む・聞く・話す・書く」の4技能を総合的に測定するため、実践的なコミュニケーション能力が問われます。海外で日常的に英語を使ってきた帰国子女は、これらの試験で高スコアを獲得しやすく、それが合否に直結するアドバンテージとなります。例えば、難関大学ではTOEFL iBT®で100点以上、IELTS™で7.0以上といったスコアが有利に働くことが多く、このレベルのスコアは日本の高校生が達成するには多大な努力を要します。

さらに、選考過程においても語学力が重視されます。

- 英語の筆記試験: 大学独自の英語試験が課される場合、長文読解やエッセイライティングなど、高度な運用能力が求められる問題が出題される傾向にあります。ここでも、豊富な語彙力と読解スピードを持つ帰国子女は有利です。

- 英語での面接: 一部の大学・学部では、面接の一部または全部が英語で行われます。志望動機や自己PR、学術的なトピックについて英語で流暢に議論できる能力は、高く評価されます。

- 小論文: 日本語の小論文であっても、海外の事例やグローバルな視点を取り入れて論じることで、他の受験生との差別化を図ることができます。これも、海外経験に裏打ちされた語学力と知見の表れと言えるでしょう。

このように、帰光生入試は、単に「英語ができる」というレベルではなく、「英語を使って何ができるか、何を思考できるか」という、より本質的な言語能力を評価する場です。海外で磨き上げた語学力を、書類、筆記試験、面接という全ての段階でアピールできる点は、この入試方式ならではの大きなメリットです。

③ 海外での貴重な経験をアピールできる

帰国生入試が「人物評価主義」であると前述した通り、この入試では学力と同じくらい、あるいはそれ以上に受験生の人間性や経験が重視されます。海外での生活は、言語や文化の壁を乗り越え、多様な価値観に触れ、自律的に物事を進めるなど、多くの挑戦と成長の機会に満ちています。これらの経験は、ペーパーテストでは測れない貴重な「非認知能力」を育みます。

帰国生入試では、志望理由書や自己推薦書、面接といった場で、これらの経験を存分にアピールできます。

- 異文化適応能力と多様性の受容: 異なる文化や価値観を持つ人々と交流し、共生してきた経験は、大学が求めるグローバル人材の素養そのものです。固定観念にとらわれず、多角的な視点から物事を捉える能力は、あらゆる学問分野で高く評価されます。

- 主体性と問題解決能力: 親元を離れての寮生活、現地の友人とのコミュニケーション、慣れない環境での学習など、海外生活では自ら考えて行動し、課題を解決しなければならない場面が多々あります。こうした経験を通じて培われた主体性やレジリエンス(精神的な回復力)は、大学での能動的な学びに不可欠な資質です。

- 独自の視点と探究心: 海外の社会問題に触れたり、日本の常識が通用しない状況を目の当たりにしたりすることで、物事を批判的に捉え、本質を探究する姿勢が身につきます。例えば、「海外の環境政策と日本の取り組みを比較し、持続可能な社会について研究したい」といった具体的な問題意識は、強力なアピール材料となります。

これらの経験を、「ただ海外に住んでいました」という事実の羅列で終わらせず、「その経験を通じて何を学び、どう成長し、それを大学での学びにどう繋げたいのか」という一貫したストーリーとして語ることが重要です。大学側は、帰国子女が持つ独自の経験や視点が、他の学生に刺激を与え、キャンパスの多様性と活性化に貢献してくれることを期待しています。海外での経験は、他の受験生にはない、あなただけのユニークな価値であり、それを最大限に評価してもらえることが帰国生入試の大きなメリットなのです。

帰国子女枠で大学受験する4つのデメリット・注意点

帰国生入試は多くのメリットがある一方で、特有の難しさや注意すべき点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておくことが、受験を成功させるための鍵となります。ここでは、帰国生入試に臨む際に直面しがちな4つの課題について詳しく解説します。

① 募集している大学・学部・人数が限られる

帰国生入試の最大のデメリットは、この制度を導入している大学・学部が限られていることです。日本のすべての大学・学部に帰国子女枠が設置されているわけではなく、特に地方の国公立大学や、専門性の高い一部の私立大学では実施していないケースも少なくありません。そのため、一般入試に比べて志望校の選択肢が狭まってしまう可能性があります。

また、帰国生入試を実施している大学であっても、募集人数は「若干名」とされていることが非常に多いのが実情です。これは、1名も合格者を出さない可能性もあれば、数名程度合格者を出す可能性もある、という不確定な枠です。多くの場合、合格者数は一桁に留まります。

| 募集人数の例 | 特徴 |

|---|---|

| 若干名 | 最も一般的な表記。合格者数が年度によって変動する。0人の場合もある。 |

| 5名以内 | 上限が明記されているパターン。競争の激しさがある程度予測できる。 |

| 学部全体で10名 | 複数の学科をまとめた学部全体での募集枠。志望学科の人気度によって実質的な倍率が変わる。 |

この「選択肢の限定」と「募集人数の少なさ」は、受験生にとって大きなプレッシャーとなり得ます。自分が学びたい分野を専門とする学部に帰国生入試の枠がなかったり、枠があっても極めて狭き門であったりする場合、一般入試や総合型選抜など、他の入試方式との併願を視野に入れた柔軟な受験戦略を立てることが不可欠になります。最初から帰国生入試一本に絞るのではなく、複数の選択肢を検討しておくことがリスク管理の観点から重要です。

② 出願資格が大学ごとに異なり複雑

前述の通り、帰国生入試の出願資格は国が定める統一基準があるわけではなく、各大学・学部が独自に細かく規定しています。これが、帰国生入試を非常に複雑で分かりにくいものにしている要因です。

主な規定項目には以下のようなものがありますが、その内容は千差万別です。

- 海外在籍期間: 「高校の最終学年を含み継続して2年以上」が一般的ですが、「高校3年間すべて」「中学・高校を通じて4年以上」など、大学によって要求される期間が異なります。

- 教育制度: 「現地の教育制度に基づく高校」と指定されている場合、日本の教育課程を行う在外教育施設(日本人学校)は対象外となることがあります。逆に日本人学校でも可とする大学もあります。

- 保護者の帯同: 「保護者の海外勤務に帯同」を必須とする大学と、そうでない大学があります。単身での留学経験者は、この規定に注意が必要です。

- 帰国後の年数: 「帰国後2年以内」「帰国後1年以内」など、帰国してからの経過期間にも制限があります。

- 履修科目: 理系学部などでは、海外の高校で特定の理数系科目を履修していることを条件とする場合があります。

複数の大学への出願を検討する場合、それぞれの大学の入試要項を熟読し、自分の経歴が全ての条件を満たしているかを一つひとつ確認する作業が必要になります。一つの条件を見落としただけで出願資格を失ってしまうため、細心の注意が求められます。この複雑さが、受験生や保護者にとって大きな負担となることがあるのです。

③ 対策に関する情報が少ない

一般入試であれば、書店には無数の参考書や問題集が並び、大手予備校は詳細なデータに基づいた偏差値ランキングや合格判定シミュレーションを提供しています。しかし、帰国生入試に関しては、対策に役立つ市販の教材や公開されている情報が圧倒的に少ないのが現状です。

- 過去問題の非公開: 多くの大学では、帰国生入試の小論文や学力試験の過去問題を公開していません。公開していても数年分のみ、というケースが多く、十分な演習量を確保するのが難しい場合があります。

- 評価基準の不透明さ: 書類審査や面接で「何が、どのように評価されるのか」という基準が明確に示されていないため、対策の的を絞りにくい側面があります。合格者の体験談なども、一般入試に比べて集めにくい傾向にあります。

- 模試の不在: 一般入試のような全国規模の統一模試が存在しないため、現時点での自分の立ち位置(合格可能性)を客観的に把握することが困難です。

こうした情報の非対称性により、多くの受験生が「何を、どこまでやればいいのか分からない」という手探り状態に陥りがちです。この情報格差を埋めるためには、帰国生入試に特化した塾や予備校をうまく活用することが非常に重要になります。専門の塾は、長年の指導経験から各大学の出題傾向や評価ポイントに関する豊富なノウハウを蓄積しており、個々の受験生に合わせた的確な指導を提供してくれます。独力での対策には限界があることを認識し、早い段階で専門家のサポートを求めることが賢明な選択と言えるでしょう。

④ 入学後に日本の学習への適応が必要な場合がある

無事に帰国生入試で大学に合格しても、そこで終わりではありません。むしろそこからが新たなスタートです。海外の教育システムと日本の大学の教育システムは異なる点が多く、入学後に学習面や生活面で適応に苦労するケースも少なくありません。

- 講義スタイルへの適応: 海外の少人数で議論中心の授業に慣れていると、日本の大学に多い大人数の講義形式の授業を退屈に感じたり、受動的になってしまったりすることがあります。

- 日本語の壁: 日常会話には不自由しなくても、専門分野の学術用語を多用する講義を理解したり、論理的で学術的な作法に則った日本語のレポートを作成したりすることに困難を感じる学生は多くいます。特に、読解・記述能力の基礎となる現代文の能力は、入学後の学習の質を大きく左右します。

- 基礎学力のギャップ: 帰国生入試では免除された科目の基礎学力が不足している場合、入学後の授業についていけなくなるリスクがあります。特に、理系の学生が日本のカリキュラムで学ぶ数学や物理、化学でつまずいたり、文系の学生が日本史や世界史の知識を前提とした授業に戸惑ったりする例が見られます。

- 人間関係: 周囲の学生がほぼ同じような教育背景を持っている中で、自分だけが異なる経験をしてきたことに疎外感を覚えたり、逆に周囲から「帰国子女」として特別視されることに戸惑ったりすることもあります。

こうした入学後の「ギャップ」を乗り越えるためには、受験生時代から日本の学習内容(特に国語や社会、理数系の基礎)に関心を持ち、自主的に学習しておくことが望ましいです。また、大学によっては、帰国生向けのサポートセンターや日本語補習クラスを設けている場合もあります。入学前からそうしたサポート体制の有無を調べておくと、安心して大学生活をスタートできるでしょう。

帰国子女が選択できる大学の入試方式

帰国子女の大学受験は、「帰国生入試」だけが選択肢ではありません。自身の経歴や学力、将来の目標に合わせて、複数の入試方式を戦略的に組み合わせることが合格への道を切り拓きます。ここでは、帰国子女が利用できる主な5つの入試方式について、それぞれの特徴を解説します。

| 入試方式 | 主な特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 帰国生入試 | 帰国生のみが対象。海外経験や語学力を多角的に評価。 | 自身の強みを直接活かせる。一般入試より競争が緩やかな傾向。 | 実施大学・学部、募集人数が少ない。出願資格が複雑。 | 帰国生入試の出願資格を満たし、海外経験を最大限アピールしたい人。 |

| 総合型選抜 | アドミッション・ポリシーとの適合性を書類・面接で評価。 | 海外経験をアピール材料の一つとして使える。帰国生入試との併願が容易。 | 帰国生入試以上に志望動機や学部への適性が問われる。 | 帰国生入試の資格がない、または特定の分野への強い探究心がある人。 |

| 学校推薦型選抜 | 高校の成績(評定平均)と学校長の推薦に基づき選抜。 | 高校での学業成績を直接評価してもらえる。合格の確度が高い場合がある。 | 在籍高校の推薦枠が必要。評定平均の基準が高い。 | 海外やインターでの成績が非常に優秀で、学校からの推薦を得られる人。 |

| 一般選抜 | 共通テストや大学個別試験など、学力試験の点数で合否を判定。 | 募集枠が最も多く、大学・学部の選択肢が広い。 | 日本の高校生と同じ土俵での競争。高い基礎学力が必要。 | 日本の主要教科に自信があり、幅広い選択肢から志望校を選びたい人。 |

| 英語学位プログラム | 授業や課題が全て英語で行われる。9月入学が多い。 | 英語力を維持・向上できる。海外の大学に近い環境で学べる。 | 実施大学・学部が限られる。高い英語力(TOEFL/SAT等)が必須。 | 日本の大学で、海外の教育スタイルで学びたい人。英語環境を望む人。 |

帰国生入試(帰国子女枠)

これは、本記事で繰り返し解説してきた、帰国子女のための特別な選抜方式です。

海外での教育経験、高い語学力、異文化適応能力といった帰国子女ならではの強みを、書類審査(志望理由書、成績証明書など)、小論文、面接を通じて総合的に評価します。試験科目が少なく対策を絞りやすいというメリットがある一方、実施大学や募集人数が限られ、出願資格が複雑であるというデメリットも抱えています。

帰国生入試の出願資格を満たしている場合は、これを第一の選択肢として検討するのが基本戦略となります。自分のバックグラウンドを最も正当に評価してくれる入試方式だからです。ただし、前述のデメリットを考慮し、他の入試方式との併願を必ず視野に入れておくべきです。

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)と、受験生の人物像や能力、意欲がどれだけ合致しているかを評価する入試です。

帰国子女にとって、海外経験は自身の個性や探究心をアピールするための強力な材料となります。例えば、海外でのボランティア活動を通じて国際協力に興味を持った学生が、国際関係学部を総合型選抜で受験する、といった活用法が考えられます。

帰国生入試の出願資格(在籍期間など)をわずかに満たさない場合や、帰国生入試を実施していない学部を志望する場合に、総合型選抜は有力な選択肢となります。また、帰国生入試と総合型選抜は評価の軸が似ているため、併願しやすく、対策も同時に進めやすいというメリットがあります。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、在籍している高等学校長の推薦に基づき出願する入試方式で、「指定校制」と「公募制」があります。この入試で最も重視されるのは、高校時代の学業成績(評定平均値)です。

海外の高校やインターナショナルスクールに在籍している場合でも、成績が優秀であればこの制度を利用できる可能性があります。特に、大学と特定の高校との間で結ばれている指定校推薦の枠があれば、非常に有利に受験を進められます。

ただし、推薦を得るためには、高い成績を維持し続ける必要があります。また、海外の高校の場合、日本の大学との連携が少なく、推薦制度自体が活用しにくいケースもあります。在籍している高校の進路指導担当者に、日本の大学への推薦制度があるかどうかを早期に確認することが重要です。

一般選抜

一般選抜は、大学入学共通テストや大学独自の学力試験の結果で合否が決まる、最も一般的な入試方式です。

帰国子女にとっては、長期間離れていた日本のカリキュラムで学ぶ国語、数学、理科、社会といった科目で国内の受験生と競うことになるため、ハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、一般選抜には「大学・学部の選択肢が最も広い」「募集人数が多く、合格のチャンスが明確」という大きなメリットがあります。

帰国子女枠や総合型選抜では見つけられなかった、本当に学びたい専門分野がある場合や、日本の主要教科の学習に遅れがなく、学力に自信がある場合には、有力な選択肢となります。滞在国で日本の通信教育などを利用して学習を継続してきた学生や、帰国後に予備校などで集中的に学習した学生が、一般選抜で難関大学に合格する例も少なくありません。

英語学位プログラム(9月入学など)

近年、日本の大学でもグローバル化を推進するため、卒業に必要な単位をすべて英語による授業で取得できる「英語学位プログラム」を設置する動きが広がっています。早稲田大学国際教養学部(SILS)や、慶應義塾大学のPEARL、上智大学のFLAなどが有名です。

これらのプログラムは、海外の大学と同様に9月に入学するケースが多く、選考もTOEFL/IELTSやSAT/ACT/IBといった国際的な統一試験のスコアと、エッセイ(志望理由書)、推薦状などで行われるのが一般的です。日本の学力試験は課されないことがほとんどです。

海外の教育システムに慣れ親しみ、英語での思考や議論に強みを持つ帰国子女にとっては、最もフィットする環境と言えるかもしれません。英語力をさらに伸ばしながら専門分野を学びたい、多様な国籍の学生と共に学びたい、と考える学生には最適な選択肢です。ただし、実施している大学・学部はまだ限られており、非常に高いレベルの英語力が求められます。

帰国生入試の主な出願資格

帰国生入試への挑戦を考えたとき、最初に乗り越えなければならない壁が「出願資格」です。前述の通り、この資格は大学・学部ごとに細かく定められており、一つでも満たさなければ出願することすらできません。ここでは、多くの大学で共通して問われる主要な出願資格について、その内容と注意点を具体的に解説します。

海外の学校での在籍期間

海外の教育機関にどれだけの期間在籍していたかは、ほぼ全ての大学が定める最も基本的な出願資格です。この規定は非常に厳格で、たとえ1日でも足りなければ資格は認められません。

- 一般的な規定: 最も多いのが「外国の高等学校に、最終学年を含む継続した2年間以上在籍した者」というものです。これは、例えば高校2年生の4月から高校3年生の3月まで、といった形で連続して2年間在籍している必要があります。

- より長い期間を求める大学: 難関大学などでは、「継続して3年以上」や「中学校と高等学校の課程において通算4年以上」といった、より長い在籍期間を求める場合があります。

- 最終学年の在籍: 「最終学年を含む」という条件が付いている場合、たとえ海外の高校に2年以上在籍していても、最後の学年を日本の高校で過ごした場合は資格を満たさないことになります。

- 学校の種類: 「外国の教育制度に基づく高等学校」と指定されている場合、インターナショナルスクールは対象となりますが、文部科学大臣が認定した在外教育施設(日本人学校高等部)は含まれないことがあります。逆に「在外教育施設を含む」と明記している大学もあります。

自身の海外滞在歴と、志望大学の入試要項に記載されている在籍期間の定義を、月単位、日単位で正確に照らし合わせることが絶対に必要です。不明な点があれば、必ず大学のアドミッションズ・オフィスに問い合わせて確認しましょう。

帰国後の経過年数

海外から日本に帰国してから、どれくらいの期間が経過したかも重要な資格要件となります。これは、帰国生が日本の教育環境に過度に適応し、帰国生としての特性が失われる前に選抜したいという大学側の意図を反映しています。

- 一般的な規定: 「帰国後2年以内に出願する者」または「帰国後、出願年度の4月1日までに2年を経過しない者」といった規定が一般的です。例えば、2025年度入試(2025年4月入学)であれば、2023年4月1日以降に帰国した者、といった形になります。

- より厳しい規定: 大学によっては「帰国後1年以内」と、さらに短い期間を設定している場合もあります。

この規定により、受験のタイミングが大きく制限されることになります。例えば、高校2年生の途中で帰国した場合、翌年の入試には出願できても、その次の年の入試(いわゆる浪人)では資格を失ってしまう可能性があります。帰国する時期と受験年度をしっかりと見据え、計画的に準備を進めることが求められます。

英語資格のスコア(TOEFL・IELTSなど)

高い語学力は帰国生の強みですが、それを客観的に証明する手段として、多くの大学が英語資格試験のスコア提出を求めます。主に利用されるのは、TOEFL iBT®とIELTS™の二つです。

- 出願要件としてのスコア: 一部の大学・学部では、「TOEFL iBT® 80点以上」のように、出願するための最低条件(足切りライン)としてスコアを定めています。このスコアに満たない場合は、出願自体ができません。

- 任意提出(加点評価): スコア提出が必須ではないものの、提出すれば選考で有利に評価される、という大学が多数を占めます。この場合、スコアが高ければ高いほど、合格の可能性が高まります。明確な基準はありませんが、一般的に難関大学を目指すのであれば、TOEFL iBT®で100点以上、IELTS™で7.0以上が一つの目安とされています。

- スコアの有効期限: TOEFL®、IELTS™ともにスコアの有効期限は公式に2年間と定められています。受験日から2年以上経過したスコアは無効となるため、出願時期から逆算して試験を受ける必要があります。

これらのスコアは一朝一夕で向上するものではありません。特にライティングやスピーキングは専門的な対策が必要です。早期に目標スコアを設定し、計画的な学習を継続することが不可欠です。

国際的な統一試験のスコア(SAT・ACT・IBなど)

英語圏の大学進学で一般的に用いられる、よりアカデミックな学力を測る統一試験のスコアも、帰国生入試において重要な評価対象となります。

- SAT® (Scholastic Assessment Test) / ACT® (American College Testing): これらはアメリカの大学進学に用いられる共通テストで、読解、数学、作文などの能力を測ります。特にトップレベルの大学では、SAT®やACT®のスコア提出を強く推奨、あるいは必須としている場合があります。高いスコアは、英語力だけでなく、論理的思考力や数学的な素養を証明する強力な武器となります。

- IB (国際バカロレア) ディプロマ: 国際バカロレア(IB)は、世界的に認められた大学入学資格です。IBディプロマ・プログラムを優秀な成績で修了し、最終試験で高得点を取得した場合、それ自体が出願資格となったり、書類選考で極めて高く評価されたり、一部の筆記試験が免除されたりするなど、大きなアドバンテージを得られます。多くの大学がIBスコアを利用した入試制度を設けています。

- Aレベル (GCE Advanced Level): イギリスの教育制度における大学入学資格で、これもIBと同様に高く評価されます。

これらの統一試験で高スコアを取得していることは、海外の厳しい教育課程で真摯に学んできたことの証明になります。在籍していた高校でこれらのカリキュラムが提供されている場合は、積極的に挑戦し、ハイスコアを目指すことが、難関大学合格への近道となるでしょう。

帰国生入試の主な試験内容

帰国生入試は、学力だけでなく、受験生の個性やポテンシャルを多角的に評価するために、複数の選考方法を組み合わせて実施されます。出願資格をクリアした受験生が次に直面するのが、この選考プロセスです。ここでは、帰国生入試で一般的に課される「書類審査」「学力試験」「面接」の3つの要素について、その内容と対策のポイントを掘り下げます。

書類審査(志望理由書・成績証明書など)

書類審査は、受験生が大学のキャンパスに足を踏み入れる前に、その人物像を伝えるための最初の、そして極めて重要な関門です。ここで提出する書類の完成度が、合否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

- 志望理由書(エッセイ): これは書類審査の核となるものです。単に「貴学で学びたい」という熱意を述べるだけでなく、「①なぜこの大学・学部なのか」「②海外での経験が、その学びとどう結びつくのか」「③大学で学んだことを、将来どのように社会で活かしたいのか」という3つの要素を、論理的かつ具体的に記述する必要があります。自身の海外経験を棚卸しし、そこから得た問題意識や学びを、大学での研究テーマへと昇華させる作業が求められます。他の誰にも書けない、自分だけのオリジナルなストーリーを構築することが重要です。

- 成績証明書 (Transcript): 海外の高校での成績(GPA: Grade Point Average)は、学業に対する真摯な姿勢と基礎学力を示す客観的な指標として非常に重視されます。日々の授業に真剣に取り組み、高いGPAを維持することは、受験対策の基本中の基本です。特に、志望する学部に関連する科目の成績は重点的に見られます。

- 活動報告書・自己推薦書: 学業以外での活動(部活動、ボランティア、生徒会、コンテスト入賞など)をアピールするための書類です。どのような活動に、どのような役割で関わり、その経験を通じて何を学び、どう成長したのかを具体的に記述します。活動の羅列ではなく、そこから得られた主体性や協調性、リーダーシップといった能力をアピールすることがポイントです。

- 推薦状 (Letter of Recommendation): 在籍高校の先生(校長、担任、教科担当など)に作成を依頼します。受験生を客観的な第三者の視点から評価してもらうためのもので、学業成績だけでなく、授業態度や人柄、将来性などが書かれます。日頃から先生と良好な関係を築き、自分の目標や考えを伝えておくことが、内容の濃い推薦状に繋がります。

これらの書類は、時間をかけて何度も推敲を重ね、説得力のあるものに仕上げる必要があります。専門の塾や予備校の講師に添削を依頼し、客観的なフィードバックをもらうことも非常に有効です。

学力試験(小論文・外国語・数学など)

書類審査を通過した、あるいは同時に課されるのが学力試験です。大学・学部によって科目は異なりますが、多くの場合、小論文と外国語が中心となります。

- 小論文: 帰国生入試の筆記試験で最も重要視される科目です。多くの場合、特定のテーマに関する文章や資料(図表、英文など)を読んだ上で、自分の考えを論述する形式がとられます。ここで評価されるのは、①読解力(課題文の要点を正確に把握する力)、②論理的思考力(筋道を立てて主張を展開する力)、③知識・教養(主張を裏付ける具体例や背景知識)、④表現力(分かりやすく説得力のある文章を書く力)です。テーマは、時事問題、社会問題、志望学部に関連する専門的な内容など多岐にわたります。過去問が入手できる場合は徹底的に分析し、様々なテーマについて自分の意見を800字〜1200字程度でまとめる練習を繰り返しましょう。書いた答案は必ず第三者(学校の先生や塾の講師)に添削してもらい、客観的な評価を受けることが上達の鍵です。

- 外国語(英語など): 高度な長文読解や和訳・英訳、自由英作文などが課されることが多く、一般入試よりも高いレベルの英語力が求められます。TOEFL®やIELTS™の対策で培ったアカデミックなリーディング・ライティング能力が直接活きてきます。滞在国の言語(フランス語、ドイツ語、中国語など)を選択できる場合もあります。

- 数学・理科・国語: 文系学部でも、論理的思考力を測るために基礎的な数学(数学I・Aレベル)が課されることがあります。理系学部では、日本のカリキュラムに沿った数学(IIIまで)や物理・化学・生物の試験が必須となる場合がほとんどです。また、国語として現代文の読解問題が出題されることもあります。これらの科目が課される場合は、日本の高校生が使用する参考書や問題集を使って、基礎からしっかりと学力を固める必要があります。

面接

面接は、書類だけでは分からない受験生の人柄、コミュニケーション能力、思考の瞬発力などを評価するための最終関門です。

- 形式: 個人面接が最も一般的ですが、複数の受験生が同時に討論するグループディスカッションや、特定のテーマについて短いプレゼンテーションを行う形式もあります。面接官は、志望学部の教授であることがほとんどです。

- 質問内容: 面接は、基本的に提出した書類(特に志望理由書)の内容に基づいて進行します。

- 「志望理由書に書かれている〇〇について、もう少し詳しく説明してください」

- 「海外で最も大変だったことは何ですか?それをどう乗り越えましたか?」

- 「なぜ他の大学ではなく、本学なのですか?」

- 「大学で学んだことを、将来どのように活かしたいですか?」

- 「最近気になったニュースは何ですか?それについてどう思いますか?」

といった質問が定番です。志望理由書に書いたことは、どんな角度から深掘りされても答えられるように、自分の言葉で説明できるようにしておく必要があります。

- 評価ポイント: 流暢に話せること以上に、質問の意図を正確に理解し、論理的に、かつ自分の言葉で誠実に答えられるかが評価されます。自信がなくても、一生懸命に自分の考えを伝えようとする姿勢が重要です。また、入室・退室のマナーや、適切な言葉遣いといった基本的な態度も見られています。

対策としては、学校の先生や塾の講師に協力してもらい、模擬面接を繰り返し行うことが最も効果的です。模擬面接を録画して見返し、自分の話し方の癖や表情を客観的に分析することも有効です。

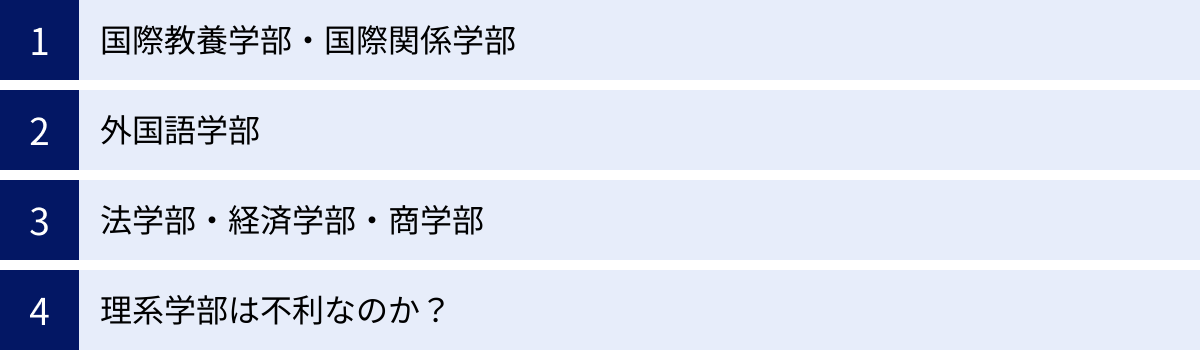

帰国子女の大学受験で有利・人気な学部

帰国子女が持つグローバルな視点や高い語学力、異文化理解能力は、特定の学問分野において大きなアドバンテージとなります。自身の強みを活かせる学部を選択することは、受験を有利に進めるだけでなく、入学後の学びをより充実させることにも繋がります。ここでは、帰国子女に人気があり、その特性を活かしやすい学部系統を紹介します。

国際教養学部・国際関係学部

国際教養学部や国際関係学部は、帰国子女にとって最も人気が高く、また最も親和性の高い学部と言えるでしょう。これらの学部は、グローバルな社会が抱える複雑な課題を、学問の垣根を越えて多角的に探究することを目的としています。

- リベラルアーツ教育: 特定の専門分野に偏らず、人文科学、社会科学、自然科学といった幅広い学問分野の基礎を学びます。これにより、物事を多角的に捉える批判的思考力が養われます。これは、多様な価値観に触れてきた帰国子女の思考様式と非常に相性が良いです。

- 英語による授業: 多くの国際教養学部では、授業の大部分が英語で行われます。ディスカッションやプレゼンテーションも英語が基本となるため、海外で培った高度な英語運用能力をさらに伸ばし、アカデミックなレベルにまで高めることができます。

- 多文化的な環境: 世界各国からの留学生や、同じようなバックグラウンドを持つ帰国生が多数在籍しており、キャンパス自体が多様な文化の交流の場となっています。こうした環境は、帰国子女が疎外感を感じることなく、自然に溶け込めるというメリットがあります。

- 学問テーマ: 国際政治、国際経済、比較文化、平和構築、サステナビリティなど、グローバルなイシューを直接扱う授業が豊富です。海外での実体験から生まれた問題意識を、学問的な探究へと繋げやすいのが特徴です。

早稲田大学国際教養学部(SILS)、上智大学国際教養学部(FLA)、国際基督教大学(ICU)などは、その代表格として高い人気を誇ります。これらの学部は、まさに帰国子女が持つポテンシャルを最大限に発揮できる場所と言えます。

外国語学部

海外生活を通じて習得した言語を、さらに専門的に、深く探究したいと考える学生にとって、外国語学部は魅力的な選択肢です。

- 高度な言語運用能力の獲得: 日常会話レベルに留まらず、その言語が話されている地域の歴史、文化、社会、政治、経済といった背景知識を含めて、言語を体系的に学びます。翻訳・通訳の専門スキルや、言語学、地域研究といった分野に進むことができます。

- 第二、第三外国語の習得: 英語圏からの帰国生が、大学で新たにスペイン語や中国語を学ぶなど、多言語話者(マルチリンガル)を目指すことも可能です。既に一つの外国語習得プロセスを経験していることは、新たな言語を学ぶ上でも大きなアドバンテージになります。

高い語学力は、入学時点での大きな強みとなります。しかし、それに安住するのではなく、専門的な知識やスキルとして言語を磨き上げたいという強い意欲が求められます。東京外国語大学や大阪大学外国語学部などの国立大学や、多くの私立大学に設置されており、選択肢も豊富です。

法学部・経済学部・商学部

一見すると国内向けの学問に見える法学部、経済学部、商学部といった社会科学系の学部でも、帰国子女の経験は大きな強みとなり得ます。現代社会において、法律、経済、ビジネスのあらゆる分野がグローバル化しており、国際的な視点を持つ人材が強く求められているからです。

- 法学部: 国際法、国際私法、国際人権法、国際取引法など、国境を越える法律問題を扱う分野で、海外経験が活かされます。異なる法文化や社会規範を肌で感じてきた経験は、法を相対的に捉える視点を養う上で役立ちます。

- 経済学部: 国際金融、開発経済学、国際貿易論といった分野では、グローバルな経済の動向を理解することが不可欠です。海外の経済状況や政策を実体験として知っていることは、理論を学ぶ上での深い理解に繋がります。

- 商学部・経営学部: グローバル・マーケティング、国際経営戦略、異文化コミュニケーション論など、国際的なビジネスシーンを想定した学問分野で強みを発揮できます。多様な文化背景を持つ消費者を理解し、グローバルチームをマネジメントする能力の基礎を築けます。

これらの学部を志望する場合、志望理由書や面接で「なぜ法(経済・商)を学びたいのか」という問いに対し、自身の海外経験と結びつけて、「グローバルな課題を〇〇という観点から解決したい」と具体的に述べられることが、他の受験生との差別化に繋がります。

理系学部は不利なのか?

一般的に「帰国子女は文系に有利、理系は不利」というイメージがありますが、これは必ずしも正しくありません。確かに、日本のカリキュラムと海外のカリキュラムでは、数学や理科の進度や履修内容に違いがあることが多く、日本の大学入試に対応するためのキャッチアップが必要になる場合があります。

しかし、以下のようなケースでは、むしろ理系学部で有利に働くこともあります。

- 海外の高度な理数系カリキュラム履修者: 国際バカロレア(IB)でHigher Levelの数学や物理、化学を履修していたり、AP (Advanced Placement) で高スコアを取得していたりする場合、その高度な学力は高く評価されます。

- 英語での研究能力: 世界の最先端の研究論文は、そのほとんどが英語で書かれています。入学時点から英語論文を苦にせず読解できる能力は、研究室に配属されてから大きなアドバンテージとなります。

- 英語学位プログラムの活用: 近年では、理工系の学部でも英語だけで学位が取れるプログラムが増えています。こうしたプログラムを選択すれば、言語の壁を感じることなく、得意な英語環境で専門分野を究めることができます。

したがって、理系が不利と決めつけるのではなく、自身の履修状況や学力、そして志望大学の入試制度やプログラムを精査することが重要です。確かに日本の高校生と同じ土俵で一般選抜に臨むのは困難が伴うかもしれませんが、帰国生入試やAO入試、英語学位プログラムなどを活用すれば、道は十分に開かれています。

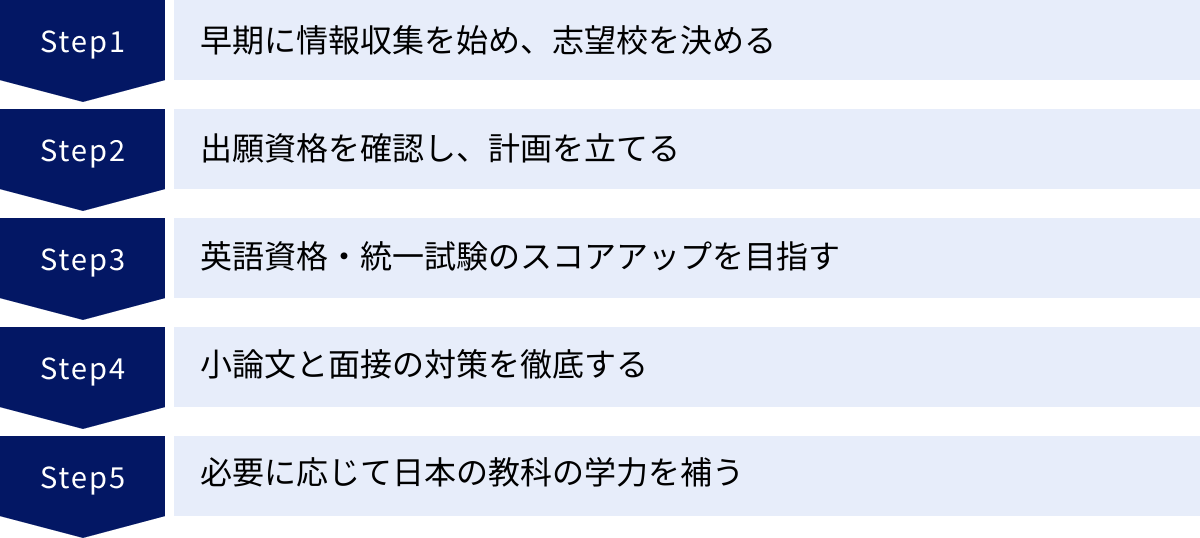

帰国子女の大学受験対策 5つのステップ

帰国子女の大学受験は、情報戦であり、長期的な計画が成功の鍵を握ります。複雑な入試制度を乗りこなし、自身の強みを最大限にアピールするためには、場当たり的な対策ではなく、戦略的なステップを踏むことが不可欠です。ここでは、合格を勝ち取るための具体的な5つのステップを解説します。

① 早期に情報収集を始め、志望校を決める

帰国子女の大学受験は、高校1年生、あるいはそれ以前から意識し始めることが理想です。なぜなら、出願資格となる海外在籍期間や、評価対象となる高校の成績(GPA)、課外活動などは、一朝一夕には準備できないからです。

- 情報収集の開始時期: 遅くとも高校2年生の夏までには、本格的な情報収集を開始しましょう。大学の公式ウェブサイトにある入試情報ページや、デジタルパンフレット、入試要項(募集要項)は必ず目を通すべき一次情報です。

- 情報収集の方法:

- 大学ウェブサイト: 各大学のアドミッション・センターや入試課のページを定期的にチェックします。

- オンライン説明会・オープンキャンパス: 多くの大学が帰国生向けのオンライン説明会を実施しています。直接質問できる貴重な機会なので、積極的に参加しましょう。

- 塾・予備校のガイダンス: 帰国生入試に特化した塾や予備校が開催するガイダンスでは、最新の入試動向や併願戦略など、有益な情報を得られます。

- 志望校の絞り込み: 収集した情報を基に、まずは10校程度の候補をリストアップします。そこから、自分の興味・関心、学力、そして後述する出願資格との適合性を考慮して、5〜7校程度の受験校(挑戦校、実力相応校、安全校)に絞り込んでいくのが現実的です。この段階で、保護者や学校の進路指導の先生ともよく相談することが重要です。

早期の情報収集と志望校決定が、その後のすべての対策の出発点となります。ここでの遅れは、後々の計画に大きな影響を与えるため、最も重要なステップと認識してください。

② 出願資格を確認し、計画を立てる

志望校の候補が挙がったら、次に行うべきは各大学・学部の入試要項を精読し、出願資格を一つひとつ確認する作業です。

- チェックリストの作成: エクセルなどの表計算ソフトを使い、大学・学部ごとに出願資格(海外在籍期間、帰国後の年数、必要な語学スコア、統一試験の要不要など)を一覧にまとめると、管理しやすくなります。

- 自身の経歴との照合: 作成したリストと、自身の海外滞在歴、帰国予定時期、保有している(または取得見込みの)資格スコアを照らし合わせ、出願可能かどうかを冷静に判断します。少しでも不明な点があれば、躊躇せずに大学の入試課に直接問い合わせましょう。

- 対策計画(ロードマップ)の策定: 出願資格と試験内容が明確になったら、そこから逆算して具体的な学習計画を立てます。

- 例:「〇月までにTOEFLで〇点を取る」→「そのために、週に〇時間ライティング対策をする」

- 例:「△大学の小論文は社会科学系のテーマが多い」→「日頃から新聞の社説を読み、要約と意見論述の練習をする」

- 例:「□月が出願書類の締切」→「夏休み中には志望理由書の初稿を完成させる」

この「逆算思考」に基づく具体的な計画が、漠然とした不安を解消し、日々の学習に集中するための道しるべとなります。

③ 英語資格・統一試験のスコアアップを目指す

出願資格として、また選考を有利に進めるための武器として、TOEFL/IELTSやSAT/ACTといった外部試験のハイスコアは不可欠です。

- 目標スコアの設定: 志望校のレベルに応じて、現実的かつ挑戦的な目標スコアを設定します。難関大学を目指すなら、TOEFL iBT 100点以上、IELTS 7.0以上、SAT 1400点以上などが一つの目安となります。

- 計画的な学習: これらの試験は、単に英語ができるだけでは高得点は望めません。各試験形式に特化した対策が必要です。

- 語彙力強化: アカデミックな単語集(TOEFL 3800など)を繰り返し学習する。

- 4技能のバランス: リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの各セクションをバランス良くトレーニングする。特に独学が難しいスピーキングとライティングは、塾やオンライン英会話などを活用して、フィードバックをもらう機会を作ることが重要です。

- 公式問題集の活用: 本番と最も近い形式の問題に数多く触れ、時間配分や問題形式に慣れておきます。

- 複数回の受験: 一度の受験で目標スコアに到達できるとは限りません。複数回受験することを前提に、早めに初回の受験を経験し、自分の弱点を把握して次の対策に活かすというサイクルを回しましょう。

外部試験のスコアは、努力が結果として明確に表れる部分です。計画的に対策を続ければ、必ずスコアは向上します。

④ 小論文と面接の対策を徹底する

小論文と面接は、受験生の思考力、表現力、人間性といった、ペーパーテストでは測れない能力を評価するための重要な選考過程です。付け焼き刃の対策では通用しません。

- 小論文対策:

- インプット: 志望学部に関連する分野の新書や新聞の論説を読み、背景知識を蓄えます。特に、グローバルな時事問題には常にアンテナを張っておきましょう。

- アウトプット: 過去問や類似問題を使って、実際に文章を書く練習を繰り返します。最初は時間無制限で良いので、論理的な構成(序論・本論・結論)を意識して書く練習をします。

- 添削: 書いた小論文は、必ず学校の先生や塾の講師など、信頼できる第三者に添削してもらいます。自分では気づけない論理の飛躍や表現の稚拙さを指摘してもらうことで、文章は格段に良くなります。

- 面接対策:

- 自己分析: これまでの海外経験を振り返り、「何を学び、どう成長したか」「なぜこの大学で学びたいのか」を深く掘り下げます。志望理由書に書いた内容を、自分の言葉でよどみなく説明できるように準備します。

- 模擬面接: 対策の王道は、模擬面接です。入室から退室までの一連の流れを経験し、緊張感に慣れることが重要です。様々な角度からの質問を想定し、応答の練習を積みます。

- 表現力: 明るく、ハキハキと、自信を持って話す練習をします。結論から先に話す「PREP法(Point, Reason, Example, Point)」を意識すると、話が分かりやすくなります。

小論文と面接の鍵は「思考の言語化」です。自分の考えを、いかに説得力のある言葉で相手に伝えられるか。この能力は、一朝一夕には身につきません。日頃から思考し、表現する訓練を積み重ねることが何よりも大切です。

⑤ 必要に応じて日本の教科の学力を補う

帰国生入試であっても、大学によっては数学や国語(現代文)などの学力試験が課される場合があります。また、入学後の学習をスムーズに進めるためにも、日本のカリキュラムにおける基礎学力を補っておくことは非常に重要です。

- 学力試験への対応: 試験科目に数学や国語が含まれる場合は、日本の高校生が使う参考書や問題集を使って、該当範囲を徹底的に学習します。特に数学は積み重ねの学問なので、基礎から体系的に理解し直す必要があります。

- 現代文の重要性: たとえ試験になくても、日本語の論理的な文章を正確に読み解き、記述する能力(現代文の力)は、小論文や志望理由書の作成、さらには大学でのレポート作成や論文読解の基礎となります。出口汪氏の参考書など、論理的な読解力を鍛える教材に取り組むことは、すべての受験生におすすめできます。

- 学習方法: 独学でのキャッチアップが難しい場合は、帰国生向けのコースがある塾・予備校や、オンライン家庭教師などを活用するのが効率的です。苦手分野を特定し、ピンポイントで指導を受けることができます。

日本の教科の学習は、受験のためだけでなく、大学入学後のアカデミック・サクセスのための投資と捉え、計画的に取り組みましょう。

帰国子女の大学受験対策におすすめの塾・予備校5選

情報が少なく対策が難しい帰国子女の大学受験において、専門的なノウハウを持つ塾・予備校のサポートは非常に心強い存在です。ここでは、多くの帰国生から支持されている代表的な塾・予備校を5つ紹介します。各校の特徴を比較し、自分に合ったサポートを見つけるための参考にしてください。

(以下は各公式サイトの情報を基に作成しています)

① トフルゼミナール

トフルゼミナールは、その名の通りTOEFL®対策のパイオニアとして知られていますが、帰国生入試全般において非常に豊富な実績とノウハウを持つ予備校です。

- 特徴:

- 英語教育の質の高さ: 4技能をバランス良く伸ばす指導に定評があり、TOEFL®やIELTS™のスコアアップに直結します。

- 個別カウンセリングの重視: 生徒一人ひとりのバックグラウンドや目標に合わせた、きめ細やかな進路指導が強みです。志望校選定から出願戦略まで、専門のカウンセラーが親身にサポートしてくれます。

- 総合的な対策: 英語資格対策だけでなく、小論文、面接、各教科の対策まで、帰国生入試に必要な全てを網羅したカリキュラムを提供しています。

- こんな人におすすめ:

- TOEFL®などの英語資格スコアを大幅に伸ばしたい人

- 専門家と相談しながら、じっくりと受験戦略を練りたい人

- 総合的なサポートを一つの場所で受けたい人

参照:トフルゼミナール公式サイト

② EDUBAL

EDUBALは、帰国子女やIB生を専門としたオンライン家庭教師サービスです。世界中にいる優秀な教師陣から、マンツーマンで指導を受けられるのが最大の特徴です。

- 特徴:

- 完全オンライン・マンツーマン: 場所や時間を問わず、自分のスケジュールに合わせて受講できます。

- 多様な教師陣: 帰国子女入試やIBを経験した現役の難関大学生やプロ教師が多数在籍しており、自身の経験に基づいたリアルな指導を受けられます。

- ピンポイントな指導: 「IBの数学だけ」「志望理由書の添削だけ」といった、特定のニーズに柔軟に対応可能です。必要な分だけ指導を受けられるため、コストパフォーマンスにも優れています。

- こんな人におすすめ:

- 近くに専門の塾がない、または部活動などで忙しく通塾が難しい人

- 特定の科目や対策に絞って、集中的に指導を受けたい人

- 同じ経験を持つ先輩から、具体的なアドバイスを受けたい人

参照:EDUBAL公式サイト

③ 駿台国際教育センター

大手予備校である駿台グループが運営する、海外子女・帰国生専門の教育機関です。長年蓄積された大学受験のノウハウと豊富な情報量が魅力です。

- 特徴:

- 学力試験対策の強さ: 大手予備校ならではの質の高い教材と講師陣により、数学や理科、国語といった学力試験対策に定評があります。

- 豊富なコース設定: 首都圏の校舎での対面授業に加え、オンラインコースも充実しており、多様なニーズに対応しています。夏期や冬期には短期集中講座も開講されます。

- 駿台模試の活用: 駿台が実施する全国模試を活用して、一般入試も視野に入れた客観的な学力測定が可能です。

- こんな人におすすめ:

- 帰国生入試で数学や理科などの学力試験が課される人

- 大手予備校の安心感と豊富な情報を求める人

- 一般入試との併願も視野に入れている人

参照:駿台国際教育センター公式サイト

④ 河合塾 海外帰国子女コース

駿台と並ぶ大手予備校である河合塾も、帰国生に特化したコースを提供しています。全国に広がる校舎網と、きめ細やかなサポート体制が特徴です。

- 特徴:

- 情報提供と進路指導: 全国の大学の帰国生入試情報を網羅しており、最新の入試動向に基づいた的確な進路指導を受けられます。

- 多様な学習スタイル: 対面授業、映像授業、個別指導など、生徒の状況に合わせた学習スタイルを選択できます。

- チューター制度: 学習計画の相談や進路の悩みなどを、親身にサポートしてくれるチューター(進学アドバイザー)が常駐しています。

- こんな人におすすめ:

- 豊富な情報の中から、自分に最適な大学を見つけたい人

- 学習面だけでなく、精神面でのサポートも重視する人

- 首都圏以外の地域に住んでいる人

参照:河合塾公式サイト

⑤ Y-SAPIX

難関中学・高校受験で有名なSAPIXの大学受験部門であり、特に最難関大学を目指す生徒に特化した指導を行っています。

- 特徴:

- 最難関大学への特化: 東大、京大、一橋大、早慶といったトップレベルの大学の帰国生入試に照準を合わせた、高度なカリキュラムを提供しています。

- 少人数制の対話型授業: 生徒の発言や思考を促す双方向の授業スタイルで、論理的思考力や表現力を徹底的に鍛えます。

- 学問の本質を追求: 単なる受験テクニックではなく、大学での学びにも繋がるような、知的好奇心を刺激する本質的な指導を重視しています。

- こんな人におすすめ:

- 最難関国公立大学や早慶上智を目指している人

- レベルの高い仲間と切磋琢磨しながら、思考力を鍛えたい人

- 受験勉強を通じて、知的な成長を実感したい人

参照:Y-SAPIX公式サイト

帰国子女の大学受験に関するよくある質問

ここでは、帰国子女の大学受験に関して、多くの受験生や保護者の方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

帰国子女枠での受験は簡単ですか?

結論から言うと、決して「簡単」ではありません。 「試験科目が少ない」「倍率が低い傾向にある」といったメリットがあるため、一般入試より楽だというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、それは誤解です。

帰国生入試には、特有の難しさがあります。

- 募集人数の少なさ: 募集枠が「若干名」であることが多く、非常に狭き門です。

- 高いレベルでの競争: 出願資格を満たす受験生は、皆それぞれ高い語学力や貴重な海外経験を持っています。その中で、頭一つ抜け出すためのアピールが必要です。

- 特有の対策が必要: 志望理由書の作成、小論文、面接といった、一般入試とは異なる対策に多くの時間と労力がかかります。

- 評価基準の不透明さ: 何が評価されるのかが明確でないため、対策が手探りになりがちです。

「一般入試とは異なる物差しで評価される、別の難しさがある試験」と捉えるのが正確です。メリットを活かしつつ、デメリットを理解し、周到な準備をした受験生だけが合格を手にすることができます。

統一試験のスコアは必須ですか?

大学・学部によります。 SAT®やACT®、IBといった国際的な統一試験のスコアは、全ての大学で必須とされているわけではありません。

- 必須の大学: 東京大学や一橋大学など、一部の最難関大学では出願要件としてスコア提出を義務付けています。

- 任意提出の大学: 多くの大学では任意提出となっており、提出しなくても出願は可能です。しかし、提出すれば、学力の客観的な証明として選考で有利に評価されることは間違いありません。特に、海外の高校の成績(GPA)の基準が国や学校によって異なるため、統一試験のスコアは異なる教育背景を持つ受験生を公平に比較するための重要な指標となります。

結論として、必須でなくても、高スコアを取得して提出する価値は非常に高いと言えます。特に難関大学を目指すのであれば、積極的に挑戦することをおすすめします。

海外での成績(GPA)はどのくらい重要ですか?

極めて重要です。 書類審査において、海外の高校での成績(GPA)は、TOEFL®などの語学スコアと並んで、あるいはそれ以上に重視される要素です。

GPAが重要な理由は以下の通りです。

- 学業への真摯な姿勢の証明: 高いGPAは、日々の授業に真面目に取り組み、継続的に努力できる学生であることの何よりの証拠です。

- 基礎学力の指標: 大学での専門的な学習についていけるだけの基礎学力が備わっているかどうかの判断材料になります。

- 学習習慣の証明: 大学入学後も、自律的に学習を進められる学生であるという期待に繋がります。

「入試前だけ頑張ればいい」という考えは通用しません。高校の3年間(あるいはそれ以上)を通じて、全ての科目で高い成績を維持し続けることが、帰国生入試を成功させるための大前提となります。

帰国後は日本の高校とインターナショナルスクールのどちらが良いですか?

これは、本人の目標や特性によって最適な選択が異なるため、一概にどちらが良いとは言えない難しい問題です。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、慎重に判断する必要があります。

| 日本の高校に編入する | インターナショナルスクールに通う | |

|---|---|---|

| メリット | ・日本の大学生活への適応がスムーズ ・日本の教育課程(特に国語、社会)を学び直せる ・一般選抜での受験も視野に入れやすい ・学費が比較的安い |

・高い英語力を維持・向上できる ・海外の大学も併願しやすい(IB、APなど) ・多様な国籍の生徒と学べる環境 ・帰国生入試や英語学位プログラムに有利 |

| デメリット | ・英語を使う機会が減り、語学力が低下するリスク ・授業スタイルや校風に馴染めない可能性 ・帰国生入試対策を別途行う必要がある |

・学費が高額 ・日本の教育課程から離れるため、一般選抜への対応が困難 ・日本語での学術的な文章力が伸び悩む可能性 |

最終的な目標が日本の大学への進学であり、入学後の適応を重視するのであれば、日本の高校への編入が有力な選択肢となります。一方、英語力を最大の武器として活かしたい、海外大学も視野に入れているという場合は、インターナショナルスクールが適しているでしょう。どちらの道を選ぶにせよ、メリットを最大限に活かし、デメリットを補うための努力が不可欠です。