大学受験において、多くの学部・学科で課される小論文。一般選抜だけでなく、総合型選抜や学校推薦型選抜でも合否を分ける重要な要素です。しかし、「何を書けばいいのか分からない」「作文と何が違うの?」と悩む受験生は少なくありません。

この記事では、大学受験における小論文の基本から、高得点を獲得するための具体的な対策方法までを網羅的に解説します。小論文の本質を理解し、正しい対策を積み重ねれば、誰でも合格レベルの答案を作成できるようになります。この記事を読んで、ライバルに差をつける「書く力」を身につけましょう。

目次

大学受験の小論文とは

大学受験における小論文は、単に文章を書く能力を試す試験ではありません。それは、受験生が物事を多角的に捉え、論理的に思考し、自分の考えを説得力をもって表現できるかを評価するためのものです。学科試験では測れない、知性、思考力、人間性といった総合的な力を大学側に見せる絶好の機会と言えるでしょう。

多くの受験生が小論文と作文を混同しがちですが、両者は目的も評価基準も全く異なります。この違いを正確に理解することが、小論文対策の第一歩です。

作文や読書感想文との違い

作文や読書感想文と小論文の最大の違いは、「主観」と「客観」のどちらに重きを置くかです。

作文や読書感想文は、個人の経験や感情、感想といった「主観」を自由に表現することが目的です。文章のうまさや表現の豊かさも評価されますが、中心にあるのは「自分はどう感じたか」という個人的な思いです。例えば、「運動会でリレーのアンカーを走り、みんなの応援のおかげで一位になれて、胸が熱くなった」といった記述は、作文としては優れていても、小論文では評価されません。

一方、小論文は与えられたテーマや課題に対して、客観的な根拠に基づいて自分の意見を論理的に述べることが求められます。個人的な感情や感想ではなく、「なぜそう言えるのか」という理由やデータを提示し、読み手を納得させることが目的です。小論文の主役は「意見(主張)」とその「根拠(論拠)」であり、文章はあくまでその主張を伝えるためのツールです。

この違いを分かりやすく整理すると、以下の表のようになります。

| 比較項目 | 小論文 | 作文・読書感想文 |

|---|---|---|

| 目的 | 読み手を説得すること | 自分の感情や体験を表現すること |

| 重視される点 | 論理性、客観性、説得力 | 独創性、表現力、共感性 |

| 文体 | 「だ・である」調(常体) | 「です・ます」調(敬体)が多い |

| 根拠 | 客観的な事実、データ、専門家の意見などが必要 | 個人的な体験や感想が中心 |

| 評価基準 | 主張が明確か、根拠が妥当か、論理に一貫性があるか | 文章が感動的か、表現が豊かか、読みやすいか |

このように、小論文は「意見文」や「論説文」に近い性質を持ちます。自分の考えを述べる点では共通していますが、その述べ方が決定的に異なるのです。「面白い文章」ではなく、「正しい文章」「説得力のある文章」を目指すことが、小論文で高得点を取るための鍵となります。

大学側が小論文を課す理由

なぜ大学は、手間のかかる小論文を入試に課すのでしょうか。その理由は、大学という学問の場が求める学生像と深く関わっています。大学側は、小論文を通して以下の点を確認しようとしています。

- 問題発見・解決能力

現代社会は、答えのない複雑な問題に満ちています。大学での学びは、こうした問題に対して自ら問いを立て、情報を収集・分析し、解決策を探求していくプロセスそのものです。小論文は、与えられた課題の本質を見抜き、自分なりの解決策や意見を論理的に構築できるかという、学問の基礎となる能力を試すのに最適な形式なのです。 - 論理的思考力と多角的視点

学問の世界では、物事を一つの側面からだけでなく、様々な角度から考察する力が不可欠です。自分の意見を主張するだけでなく、予想される反論を想定し、それに対して再反論するなど、複雑な思考プロセスが求められます。小論文の課題には、意図的に多様な解釈が可能なテーマが選ばれることが多く、受験生がどれだけ物事を深く、広く考えられるかを評価しています。 - 学部・学科への適性や学習意欲

特に専門性の高い学部では、その分野に関連するテーマが出題されることが多くあります。これは、受験生がその学問分野に対してどれだけの関心と基礎知識を持っているか、入学後に主体的に学ぶ意欲があるかを測るためです。例えば、法学部であれば「死刑制度の是非」、経済学部であれば「格差社会の是正」、看護学部であれば「終末期医療における自己決定権」といったテーマが考えられます。これらのテーマについて、自分なりの言葉で論じられる受験生は、入学後のミスマッチが少なく、高い学習効果が期待できると判断されます。 - コミュニケーション能力

小論文は、読み手(採点者)との「対話」でもあります。自分の考えを一方的に書き連ねるのではなく、読み手が理解しやすいように構成を工夫し、明快な言葉で表現する能力も評価されています。これは、将来、研究発表やレポート作成、社会でのプレゼンテーションなど、様々な場面で必要とされる基本的なコミュニケーション能力です。

要するに、大学は小論文を通して「知識の量」だけでなく「知識を使いこなす知恵」や「学びに向かう姿勢」を見ているのです。

小論文で評価される3つの能力

大学側が小論文を通して見ている能力は、大きく分けて「読解力」「論理的思考力」「表現力」の3つに集約されます。これらの能力は互いに関連し合っており、バランスよく高めていくことが重要です。

読解力

読解力とは、課題文や設問、資料に含まれる情報を正確に読み解く力です。特に、課題文型の小論文や資料・データ分析型の小論文では、この能力が直接的に問われます。

評価されるポイントは以下の通りです。

- 課題文の要旨を正確に把握できているか:筆者が最も主張したいことは何か、その根拠は何かを的確に掴む力。

- 設問の要求を正しく理解できているか:「要約しなさい」「あなたの考えを述べなさい」「具体例を挙げて説明しなさい」など、設問が何を求めているのかを正確に理解し、それに対して過不足なく答える力。

- 図やグラフから情報を客観的に読み取れるか:数値の推移、項目間の相関関係、特異な点などを正確に指摘し、そこから何が言えるかを考察する力。

読解力なくして、的を射た小論文は書けません。出題者の意図から外れた答案は、どれだけ文章が巧みでも高評価には繋がりません。 まずは「何について書くべきか」を正確に把握することが、すべての始まりです。

論理的思考力

論理的思考力は、小論文の核となる能力です。筋道を立てて物事を考え、矛盾なく主張を展開する力を指します。

評価されるポイントは以下の通りです。

- 主張(結論)が明確か:賛成なのか反対なのか、何を問題だと考えているのか、立場が明確に示されているか。

- 主張を支える根拠が妥当か:なぜそのように主張できるのか、その理由が客観的で説得力のあるものか。思い込みや個人的な感想になっていないか。

- 主張と根拠の間に因果関係があるか:「AだからBである」という繋がりが、誰が読んでも納得できる形で示されているか。論理の飛躍がないか。

- 文章全体の構成が一貫しているか:序論で述べた主張と結論が一致しており、本論の各段落がその主張を補強する役割を果たしているか。

論理的思考力とは、言い換えれば「説得力」を生み出す力です。自分の考えがいかに優れていても、それを支える論理が破綻していては、読み手には伝わりません。

表現力

表現力とは、自分の考えを的確かつ分かりやすい言葉で文章にする力です。論理的に組み立てた思考を、読み手に誤解なく伝えるための最終的なアウトプットの技術です。

評価されるポイントは以下の通りです。

- 語彙の豊富さと適切さ:テーマにふさわしい言葉を選び、稚拙な表現や不適切な言葉遣いを避けているか。同じ言葉の繰り返しを避け、多様な表現ができているか。

- 文法の正確さ:主語と述語の対応(ねじれ)、助詞の使い方、句読点の打ち方などが正しいか。

- 分かりやすい文章構造:一文が長すぎず、簡潔で明快か。接続詞を効果的に使い、文と文の関係が明確になっているか。

- 原稿用紙の正しい使い方や誤字脱字の有無:基本的なルールが守られているか。これらは内容以前の評価に影響します。

表現力は、内容の評価を左右する重要な要素です。どんなに素晴らしい意見や論理も、稚拙な表現ではその価値が半減してしまいます。 正確で洗練された文章を書くことで、内容の説得力を一層高めることができます。

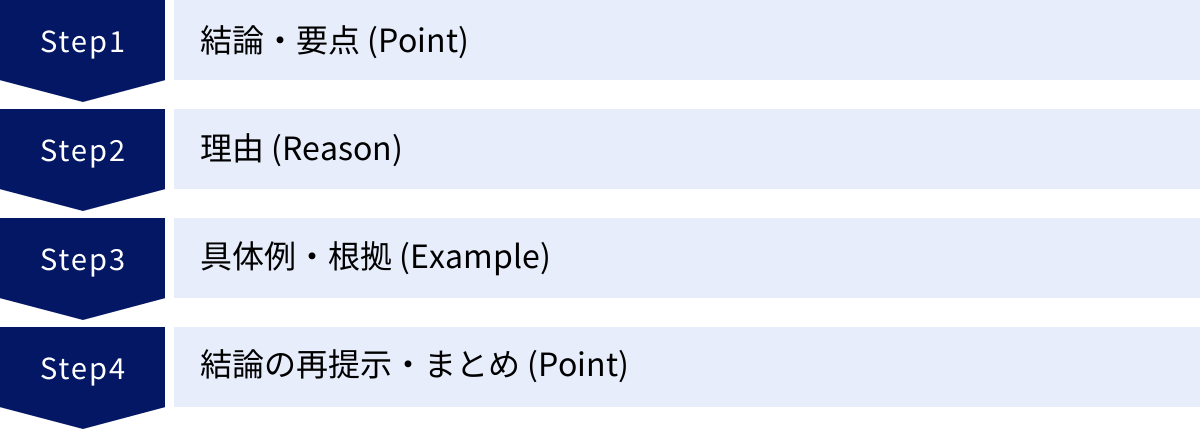

小論文の基本的な書き方と構成(PREP法)

「書きたいことはあるのに、どう構成すればいいか分からない」という悩みは、小論文対策で多くの受験生が直面する壁です。この悩みを解決する強力なフレームワークが「PREP(プレップ)法」です。

PREP法とは、以下の4つの要素の頭文字を取ったもので、説得力のある文章を論理的に構成するための型です。

- P (Point) = 結論・要点

- R (Reason) = 理由

- E (Example) = 具体例・根拠

- P (Point) = 結論の再提示・まとめ

この「結論 → 理由 → 具体例 → まとめ」という流れは、読み手にとって非常に理解しやすく、書き手にとっても論理の破綻を防ぎやすいというメリットがあります。大学受験の小論文は、このPREP法を基本に構成することで、合格レベルの答案を効率的に作成できます。

序論:結論(Point)と問題提起

小論文の書き出しである「序論」は、文章全体の方向性を決定づける最も重要な部分です。ここで採点者に「この答案は読む価値がある」と思わせる必要があります。序論の役割は大きく分けて二つ、「問題提起」と「結論(意見)の提示」です。

- 問題提起

まず、与えられたテーマや課題文の背景を簡潔に説明し、「何が問題なのか」「なぜこのテーマについて論じる必要があるのか」を明確にします。これにより、読み手を議論の土台に引き込むことができます。

例えば、「少子高齢化」がテーマの場合、単に「日本では少子高齢化が進んでいる」と書くだけでなく、「少子高齢化は、労働力不足や社会保障制度の維持困難など、日本社会の根幹を揺るがす深刻な問題を引き起こしている。この現状に対し、我々はどう向き合うべきだろうか」といった形で、問題の重要性を指摘し、問いを立てます。 - 結論(意見)の提示

次に、その問題に対する自分の意見や立場、つまり文章全体の「結論(Point)」を明確に述べます。 これを冒頭で示すことで、読み手は「この書き手は、これからこの結論に向かって論を進めるのだな」と見通しを持って読み進めることができます。

先ほどの例で言えば、「私は、少子高齢化という課題を克服するためには、高齢者の就労機会拡大と、テクノロジーを活用した生産性向上の両面からアプローチすることが不可欠であると考える」のように、自分の主張をはっきりと記述します。

序論は、全体の1割程度の文字数が目安です(800字なら80字程度)。短く、力強く、明確に。「私は、この問題について、このように考えます」という意思表示を最初に行うことが、論理的な小論文の鉄則です。

本論:理由(Reason)と具体例(Example)

本論は、序論で提示した結論(Point)を、具体的な理由(Reason)と具体例(Example)で補強し、説得力を持たせる部分です。小論文の大部分(全体の7〜8割)を占める、まさに心臓部と言えるでしょう。

本論を構成する上での重要なポイントは、「理由(Reason)を複数立て、それぞれを段落を分けて説明する」ことです。通常、理由は2〜3つ用意するのが適切です。一つの大きな段落でだらだらと書くのではなく、「一段落一意(一つの段落では一つのことだけを述べる)」を徹底しましょう。

各段落は、さらに「理由(Reason)の提示」と「具体例(Example)による補強」の二層構造で考えると分かりやすくなります。

- 理由(Reason)の提示

まず、段落の冒頭で「なぜなら〜だからだ」「第一の理由は〜である」のように、序論で述べた結論を支える理由を明確に述べます。これは、その段落の「ミニ結論」の役割を果たします。 - 具体例(Example)による補強

次に、その理由がなぜ正しいと言えるのかを、客観的な事実やデータ、社会的な出来事、歴史的な背景などの「具体例(Example)」を挙げて説明します。ここが説得力を生み出す上で最も重要な部分です。

例えば、「高齢者の就労機会拡大が必要だ」という理由を述べたなら、その具体例として「健康寿命の延伸というデータ」や「特定の分野で人手不足が深刻化している社会問題」、「海外で高齢者が活躍している事例」などを挙げます。これにより、主張が単なる思いつきではなく、事実に裏打ちされたものであることを示すことができます。【本論の構成例】

* 本論1(第一の理由)

* 理由提示(Reason):高齢者の就労機会を拡大すべき第一の理由は、労働力人口の減少を補うことができるからだ。

* 具体例・補強(Example):総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けている。一方で、65歳以上の就業者数は増加傾向にあり、働く意欲のある高齢者が多いことが示唆されている。特に介護や小売業など、人手不足が顕著な分野で高齢者の経験や知識を活用することは、社会全体の利益に繋がる。- 本論2(第二の理由)

- 理由提示(Reason):第二に、テクノロジーの活用による生産性向上が不可欠である。

- 具体例・補強(Example):例えば、農業分野ではドローンや自動運転トラクターの導入により、少ない人数で広大な農地を管理することが可能になりつつある。また、工場の生産ラインにAIを搭載したロボットを導入することで、24時間体制での無人稼働も実現している。こうした技術革新は、労働力不足という制約を乗り越え、経済成長を維持するための鍵となる。

- 本論2(第二の理由)

このように、「理由」と「具体例」をセットにして複数の段落で展開することで、本論に厚みと説得力が生まれます。

結論:全体の要約とまとめ(Point)

最後の「結論」部分では、これまでの議論をまとめ、改めて自分の主張(Point)を強調します。序論と同じく、全体の1割程度の文字数が目安です。

ただし、単に序論で述べたことを繰り返すだけでは不十分です。優れた結論には、以下の要素が含まれていると、より評価が高まります。

- 本論の要約

「以上のことから、〜と〜という理由により、私は〜と考える」のように、本論で展開した理由を簡潔に要約し、主張と理由の繋がりを再確認させます。 - 主張の再提示(Point)

序論で述べた主張を、少し言葉を変えたり、より力強い表現にしたりして再度述べます。これにより、文章全体の一貫性が際立ちます。 - 今後の展望や新たな視点の付加(発展的な内容)

ここが差がつくポイントです。議論をまとめるだけでなく、その主張が実現した場合にどのような未来が期待できるかという「今後の展望」や、残された課題、別の視点などを加えることで、文章に深みと広がりが生まれます。

例えば、「高齢者の就労拡大とテクノロジー活用は、単に少子高齢化という問題を乗り越えるだけでなく、年齢に関わらず誰もが活躍できる多様性のある社会を創造する契機にもなりうる。そのためには、法整備や社会全体の意識改革も同時に進めていく必要があるだろう」といった形で締めくくると、物事を多角的に捉えているという印象を与えることができます。

PREP法は、小論文の「型」です。この型をマスターすれば、どんなテーマが出されても、論理的で説得力のある文章を安定して書けるようになります。まずはこの構成を徹底的に意識して書く練習を繰り返しましょう。

小論文の主な出題形式

大学受験の小論文は、大学や学部によって様々な出題形式があります。志望校の過去問を分析し、どの形式で出題される可能性が高いかを把握しておくことは、対策の効率を上げる上で非常に重要です。ここでは、主な4つの出題形式とその特徴、対策のポイントを解説します。

| 出題形式 | 特徴 | 求められる能力 | 対策のポイント |

|---|---|---|---|

| 課題文型 | 比較的長い文章を読み、内容の要約や筆者の意見に対する自分の考えを述べる。 | 読解力、論理的思考力 | 筆者の主張と論拠を正確に把握する。自分の意見との対比を意識する。 |

| テーマ型 | 「AIと人間の共存」など、特定のテーマについて自由に論じる。 | 知識量、発想力、構成力 | 頻出テーマの知識を蓄える。論点を自分で設定する力が必要。 |

| 資料・データ分析型 | グラフ、表、図などの資料を読み解き、分析結果や自分の意見を述べる。 | 情報分析力、客観的思考力 | 数値の変化や項目間の相関関係に着目する。事実と意見を区別する。 |

| 教科型 | 英語の長文や、社会、理科などの専門分野に関連する設問が出される。 | 専門知識、語学力 | 志望学部の基礎知識を固める。専門用語を正しく使う。 |

課題文型|文章を読んで設問に答える

課題文型は、最もオーソドックスな出題形式の一つです。ある程度の長さの評論やエッセイなどが提示され、「課題文の要旨をまとめなさい」「筆者の意見を踏まえ、あなたの考えを述べなさい」といった設問に答えます。

求められる能力の中心は「読解力」です。筆者が何を問題とし、どのような論理で主張を展開しているのかを正確に読み取れなければ、的外れな答案になってしまいます。課題文を読む際は、漫然と読むのではなく、以下の点を意識しましょう。

- キーワードやキーセンテンスを見つける:筆者が繰り返し使っている言葉や、「〜が重要だ」「〜すべきだ」といった主張が込められた一文に印をつけます。

- 文章の論理構造を把握する:「しかし」「なぜなら」「つまり」といった接続詞に着目し、文章がどのように展開されているか(対比、因果、要約など)を理解します。

- 筆者の主張と、その根拠を整理する:筆者の最終的な結論は何か、その結論を支える理由や具体例は何かを明確に区別して読み取ります。

自分の意見を述べる際には、必ず課題文の内容に言及することが重要です。「筆者は〜と述べているが、私はこの点に賛成(反対)である。なぜなら〜」というように、筆者の意見をフックにして自分の論を展開します。課題文を完全に無視して自分の意見だけを述べると、評価は著しく下がります。筆者との「対話」を意識することが、課題文型小論文を攻略する鍵です。

テーマ型|与えられたテーマについて論じる

テーマ型は、「グローバル化の功罪について論じなさい」「再生可能エネルギーの普及を促進するために何が必要か」といったように、一つのテーマだけが与えられ、それについて自由に論述する形式です。

この形式で問われるのは、そのテーマに関する「知識の引き出し」の多さと、それを論理的に再構築する「構成力」です。課題文という足がかりがないため、ゼロから論点を設定し、議論を組み立てなければなりません。

対策のポイントは以下の通りです。

- 論点の具体化:与えられたテーマは抽象的で大きいことが多いです。例えば「グローバル化」というテーマなら、「文化の均質化」「経済格差の拡大」「国際協力の必要性」など、自分が最も論じやすい具体的な論点に絞り込みます。テーマを自分自身で「再定義」する作業が不可欠です。

- 多角的な視点を持つ:一つのテーマに対して、賛成・反対、メリット・デメリット、個人・社会・国家レベルなど、様々な角度から考察します。これにより、深みのある議論が可能になります。

- 知識のインプット:日頃から新聞やニュース、新書などを通して、社会問題に関する知識を蓄えておくことが何よりも重要です。後述する「学部系統別|頻出テーマ一覧」などを参考に、志望分野に関連するテーマについては特に深く学んでおきましょう。

テーマ型は、受験生の知的好奇心や問題意識が最も如実に表れる形式と言えます。日々の情報収集が直接点数に結びつきます。

資料・データ分析型|図やグラフを読み解く

資料・データ分析型は、一つまたは複数のグラフ、表、図版などが提示され、そこから読み取れることを説明し、さらに自分の意見を述べる形式です。近年、文系・理系を問わず増加傾向にあります。

この形式で最も重要なのは、資料を客観的に分析する力です。自分の思い込みや先入観で資料を解釈するのではなく、あくまでデータに忠実に、事実を読み取ることが求められます。

分析の際には、以下の点に着目しましょう。

- 全体的な傾向:グラフは右肩上がりか、右肩下がりか。数値は増加傾向か、減少傾向か。

- 特徴的な部分:急激に数値が変化している箇所、突出して高い(低い)数値、他の項目との比較で目立つ差異。

- 複数の資料の関連性:複数のグラフが提示されている場合、それらの間にどのような相関関係や因果関係が考えられるか。

答案では、まず「この資料から〜という事実が読み取れる」という客観的な分析を記述します。その上で、「この事実が示す背景には〜という社会問題が考えられる。この問題を解決するためには〜が必要だ」というように、「事実の指摘 → 解釈・考察 → 意見・提言」という流れで論を展開します。感情や主観を排し、データに基づいて論理を組み立てる冷静な姿勢が評価されます。

教科型|専門分野の知識が問われる

教科型は、特定の教科知識を前提とした小論文です。例えば、国際関係学部で英語の長文を読ませて国際問題について論じさせたり、理工学部で物理法則に関する文章を読解させ、科学技術の倫理について考えさせたりする形式です。

この形式は、「小論文の能力」と「学部・学科の専門知識」の両方が高いレベルで要求されます。対策としては、まず志望学部の学問分野に関する基礎知識を、教科書や参考書、専門的な新書などでしっかりと固めることが大前提です。

- 専門用語の正確な理解と使用:その分野で一般的に使われる専門用語を正しく理解し、答案の中で適切に使うことができれば、専門性の高さをアピールできます。

- 教科の基礎学力の徹底:英語長文が出題されるなら高い英語読解力が、理科の知識が問われるならその分野の深い理解が不可欠です。通常の受験勉強がそのまま小論文対策に繋がります。

教科型小論文は、その学部で学ぶ準備ができているかを直接的に問う試験です。志望学部への強い熱意と、それに基づいた学習の積み重ねが合格を引き寄せます。

高得点を取るための書き方のコツ

小論文の基本的な書き方や出題形式を理解した上で、さらに一歩進んで高得点を狙うためには、いくつかの重要な「コツ」があります。これらは単なるテクニックではなく、小論文の本質である「論理的思考力」と「説得力」を高めるための考え方です。

出題者の意図を正確に読み取る

すべての試験に共通することですが、小論文で最も重要なのは「設問に答える」ことです。どんなに優れた文章でも、設問の要求からずれていれば評価されません。出題者の意図を正確に読み取ることは、高得点への絶対条件です。

設問文を分解し、キーワードに印をつけ、「何が問われているのか」を徹底的に分析しましょう。

- 「要約しなさい」:自分の意見は含めず、筆者の主張と論拠を客観的にまとめる必要があります。

- 「説明しなさい」:事実やメカニズムを、客観的に分かりやすく記述することが求められます。

- 「あなたの考えを述べなさい」:自分の意見を、根拠と共に論理的に展開する必要があります。

- 「〜を踏まえて」:課題文や資料の内容を無視してはいけません。必ずその内容に触れた上で、自分の論を展開する必要があります。

- 「〜字以内で」:指定された文字数の中で、求められた要素を過不足なく盛り込む構成力が問われています。

これらの指示を一つでも見落とすと、大幅な減点に繋がります。答案を書き始める前に、設問を2〜3回読み返し、何を書くべきかを箇条書きでメモする習慣をつけることをおすすめします。

自分の意見と立場を明確にする

小論文は、あなたの意見を聞くための試験です。「〜という意見もあれば、〜という意見もある」といったように、一般論や両論併記に終始してしまう答案は評価されません。

「私は、〜と考える」という自分の立場(ポジション)を明確に打ち出すことが重要です。賛成か、反対か、あるいは「Aという条件付きで賛成」といったように、自分のスタンスをはっきりと示しましょう。立場を明確にすることで、文章全体の論理的な一貫性が保ちやすくなります。

ただし、注意点として、一方的な意見を押し通すだけでは不十分です。優れた小論文は、自分とは異なる立場や予想される反論にも目を向けています。「確かに〜という意見もある。しかし〜」というように、一度反対意見に理解を示した上で(譲歩)、それに再反論することで、議論に深みと説得力が生まれます。自分の意見を絶対視せず、多角的な視点を持っていることをアピールしましょう。

意見を支える客観的な根拠や具体例を示す

「なんとなくそう思う」という主観的な感想は、小論文では通用しません。あなたの意見がなぜ正しいと言えるのか、その主張を支えるための「客観的な根拠」や「説得力のある具体例」を示すことが不可欠です。

根拠として有効なものには、以下のような種類があります。

- 統計データ:公的機関(総務省、厚生労働省など)が発表している信頼性の高いデータ。

- 歴史的事実:過去に起こった出来事やその教訓。

- 専門家の見解や研究結果:その分野の権威ある研究者や機関の意見。

- 国内外の具体的な事例:社会問題に関するニュースや、法律・制度の事例。

- 科学的な知見:自然科学や社会科学の理論や法則。

これらの根拠を提示することで、あなたの意見が個人的な思いつきではなく、事実に裏打ちされたものであることを証明できます。日頃から社会問題に関心を持ち、信頼できる情報源から知識を仕入れておくことが、説得力のある小論文を書くための土台となります。

書き始める前に構成メモを作成する

限られた試験時間の中で、質の高い小論文を書き上げるためには、いきなり文章を書き始めるのではなく、必ず事前に「構成メモ」を作成することが極めて重要です。構成メモは、文章の設計図であり、論理の破綻や時間切れを防ぐための命綱です。

構成メモに書くべき項目は、PREP法に沿って考えるとスムーズです。

- 序論(Point):問題提起と、自分の主張(結論)。

- 本論1(Reason/Example):主張を支える理由1と、その具体例。

- 本論2(Reason/Example):主張を支える理由2と、その具体例。

- (本論3):必要であれば理由3と具体例。

- 結論(Point):本論の要約と主張の再提示、今後の展望。

これらの項目について、キーワードや短いフレーズで書き出すだけで構いません。例えば、試験時間が60分なら、最初の5〜10分をこの構成メモの作成に充てましょう。一見、遠回りに見えるかもしれませんが、この設計図があることで、執筆中に論旨がぶれることなく、スムーズに書き進めることができます。結果的に、全体の質と完成度を飛躍的に高める最も効率的な方法です。

矛盾のない論理的な文章を組み立てる

小論文の評価は、論理の一貫性にかかっています。序論で述べた主張と、本論で展開する理由、そして最終的な結論が、一本の線で繋がっていなければなりません。

論理の矛盾を防ぐためには、以下の点に注意しましょう。

- 因果関係の明確化:「AだからBである」という繋がりが、本当に妥当かを確認します。「風が吹けば桶屋が儲かる」のような、論理の飛躍がないか、客観的に見直すことが大切です。

- 言葉の定義の一貫性:文章の中で使う重要なキーワードは、一貫した意味で用いる必要があります。例えば「グローバル化」という言葉を、ある段落では経済的な意味で、別の段落では文化的な意味で曖昧に使うと、論旨が混乱します。

- 主張と結論の整合性:序論で「Aに賛成だ」と述べたのに、結論で「やはりBも重要だ」というように、主張が変わってしまうのは最も避けたいミスです。最後まで主張は一貫させましょう。

書き終えた後に必ず見直しの時間を設け、「主張」と「根拠」と「結論」が矛盾なく繋がっているかを、採点者の視点で冷静にチェックすることが重要です。

時間配分を意識する

小論文の試験は、常に時間との戦いです。どんなに良い内容を考えていても、時間内に書き終えなければ評価の対象になりません。事前に時間配分を計画し、それを守って書く練習を積むことが不可欠です。

例えば、試験時間が90分、文字数が800字の場合、以下のような時間配分が考えられます。

| 工程 | 時間(目安) | 内容 |

|---|---|---|

| 1. 設問・課題文の読解 | 15分 | 出題の意図を正確に把握する。キーワードに印をつける。 |

| 2. 構成メモの作成 | 10分 | PREP法に基づき、文章の設計図を作成する。 |

| 3. 執筆 | 50分 | 構成メモに従い、一気に書き上げる。 |

| 4. 見直し・推敲 | 15分 | 誤字脱字、表現の誤り、論理の矛盾などをチェックし、修正する。 |

特に重要なのが「見直し・推敲」の時間を確保することです。焦って最後まで書き続けるよりも、少し早めに切り上げて見直しに時間をかけた方が、答案の完成度は格段に上がります。誤字脱字や文法的なミスは、内容以前に「注意力が散漫な受験生」という印象を与えかねません。時間を意識したトレーニングを繰り返し、自分なりのペースを掴みましょう。

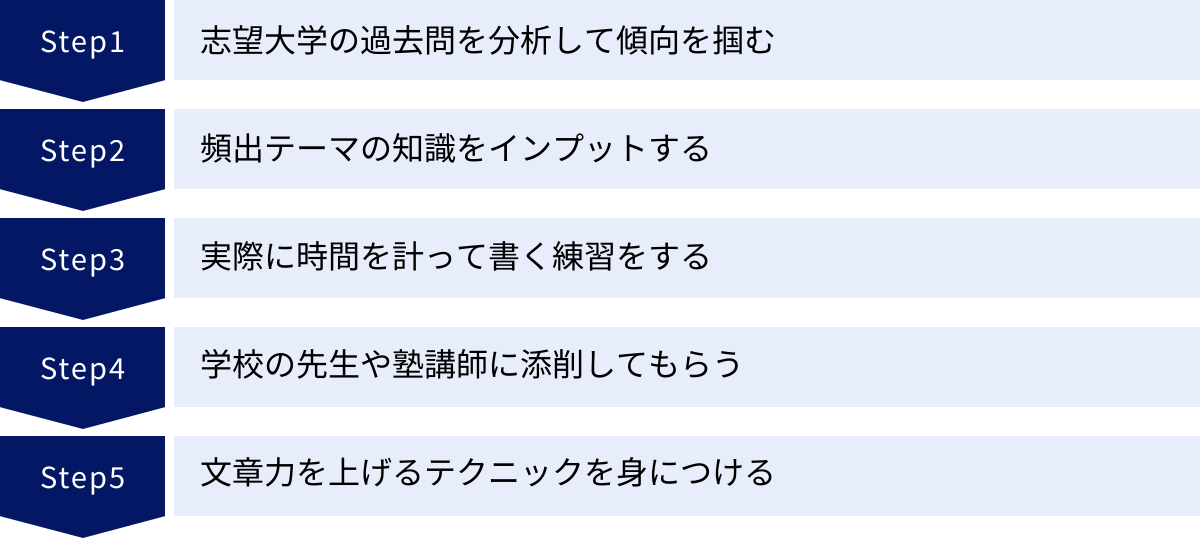

今から始める小論文対策の5ステップ

「小論文対策、何から手をつければいいの?」という疑問を持つ受験生のために、今日から始められる具体的な対策を5つのステップに分けて紹介します。このステップを一つずつ着実に実行していくことで、合格レベルの小論文を書く力を体系的に身につけることができます。

① 志望大学の過去問を分析して傾向を掴む

何よりも先にやるべきことは、敵を知ること、つまり志望大学・学部の過去問を徹底的に分析することです。大学によって出題傾向は大きく異なるため、やみくもに対策を始めるのは非効率です。

過去問を最低でも3〜5年分は入手し、以下の点をチェックリストにして分析しましょう。

- 出題形式:課題文型か、テーマ型か、資料分析型か、教科型か。複数の形式が組み合わさっているか。

- テーマの分野:社会問題、教育、環境、医療、国際関係など、どのような分野のテーマが頻出か。その学部の専門性とどう関連しているか。

- 文字数:400字、800字、1200字など、どれくらいの文字数が求められているか。

- 試験時間:60分、90分、120分など、どれくらいの時間が与えられているか。

- 設問の形式:「〜について論じなさい」というシンプルなものか、「〜を要約し、〜について述べなさい」といった複数の要求があるか。

この分析を通じて、「自分の志望校が求めている小論文の姿」を具体的にイメージすることができます。これが、今後の対策すべての羅針盤となります。

② 頻出テーマの知識をインプットする

過去問分析で出題傾向を掴んだら、次はそのテーマについて論じるための「武器」となる知識をインプットする段階です。小論文は、知識がなければ何も書けません。特にテーマ型の小論文では、知識の量が直接評価に繋がります。

効果的なインプット方法は以下の通りです。

- 新聞の社説や解説記事を読む:社説は、一つの社会問題に対して賛成・反対の立場を明確にし、論理的に主張を展開しています。まさに小論文のお手本です。毎日読む習慣をつければ、時事問題の知識だけでなく、論理的な文章の型も自然と身につきます。

- 志望分野に関連する新書を読む:新書は、一つのテーマを専門家が一般向けに分かりやすく解説しているため、背景知識を体系的に学ぶのに最適です。例えば、国際関係学部志望なら国際紛争やグローバル経済に関する新書、医療系志望なら生命倫理や地域医療に関する新書を読むと良いでしょう。

- ニュースサイトや公的機関の白書を活用する:興味のあるテーマについて、信頼できるニュースサイトで深掘りしたり、総務省の「情報通信白書」や厚生労働省の「厚生労働白書」などで正確なデータや国の動向を確認したりするのも有効です。

インプットした知識は、テーマごとにノートにまとめておくと、後で見返しやすくなります。「少子高齢化」というテーマなら、「現状(データ)」「原因」「問題点」「対策案」「海外の事例」といった項目で整理しておくと、知識の引き出しとして非常に役立ちます。

③ 実際に時間を計って書く練習をする

知識をインプットしただけでは、書けるようにはなりません。スポーツと同じで、実際に体を動かす練習が必要です。過去問や類似の問題を使って、必ず試験本番と同じ時間を計って書く練習を繰り返しましょう。

この練習の目的は、以下の3点です。

- 時間感覚を身につける:「構成に10分、執筆に40分、見直しに10分」といった時間配分を体で覚えます。

- 思考の瞬発力を鍛える:限られた時間の中で、頭の中にある知識を引き出し、論理的に再構成するトレーニングです。

- 書き切る体力をつける:800字や1000字の文章を集中して書き上げるのは、想像以上に体力と集中力が必要です。

最初は時間内に書き終えられなくても、指定文字数に届かなくても構いません。大切なのは、「時間内に最高のパフォーマンスを発揮するにはどうすれば良いか」を常に考えながら練習することです。何度も繰り返すうちに、自分なりのペースや型が確立されていきます。

④ 学校の先生や塾講師に添削してもらう

小論文対策において、添削は不可欠なプロセスです。自分で書いた文章は、客観的に評価することが非常に難しいからです。自分では完璧だと思っていても、第三者から見ると論理が飛躍していたり、表現が分かりにくかったりすることは頻繁にあります。

添削は、国語の先生や、社会科の先生、あるいは塾や予備校の専門講師にお願いしましょう。信頼できる第三者からのフィードバックは、自分では気づけない弱点を明らかにしてくれます。

添削を依頼する際は、ただ答案を渡すだけでなく、

- どの大学の過去問か

- 自分ではどの部分が上手く書けなかったと感じているか

- 特にどこを重点的に見てほしいか

を伝えることで、より的確なアドバイスがもらえます。

添削が返ってきたら、赤字の部分をただ直すだけでなく、「なぜこのような指摘をされたのか」を深く考え、理解することが重要です。指摘されたポイントを意識して、同じテーマで再度書き直す「リライト」を行うと、実力は飛躍的に向上します。

⑤ 文章力を上げるテクニックを身につける

論理構成がしっかりできている答案に、もう一工夫加えることで、文章の説得力や深みを増し、他の受験生と差をつけることができます。ここでは、すぐに使える3つのテクニックを紹介します。

具体的な数値を盛り込む

「多くの人が〜」「〜が増えている」といった抽象的な表現よりも、具体的な数値を盛り込むことで、文章の説得力と信頼性は格段に向上します。

- (悪い例)近年、日本の高齢者は増え続けている。

- (良い例)日本の65歳以上人口は、2023年時点で総人口の29.1%を占め、過去最高を更新している。(参照:総務省統計局)

このように、信頼できる情報源からの数値を引用することで、主張が客観的な事実に基づいていることを示せます。ただし、数値をうろ覚えで使うのは逆効果なので、正確なデータをインプットしておくことが前提です。

逆説の接続詞を活用する

「しかし」「だが」「けれども」といった逆説の接続詞は、文章に深みを与える強力なツールです。一般論や常識を提示した後に、逆説を用いて自分の独自の視点や問題点を提示することで、読み手の注意を引きつけ、議論を深めることができます。

- (例)確かに、AIの発展は業務の効率化を進め、我々の生活を豊かにする。しかし、その一方で、AIに代替されることによる雇用の喪失や、判断をAIに委ねることによる人間の思考力低下といった新たな課題も生じている。

逆説を効果的に使うことで、物事を一面的ではなく多角的に捉えていることをアピールできます。

譲歩の表現を使う

譲歩とは、「確かに〜という側面もある」「もちろん〜という意見にも一理ある」というように、自分とは反対の意見や考え方に一度理解を示す表現です。譲歩の表現を使うことで、独善的な印象を避け、公平な視点で物事を考察しているという姿勢を示すことができます。

- (例)もちろん、再生可能エネルギーの導入には、天候に左右される不安定さやコストの高さといった課題があることも事実だ。その上でなお、私は脱炭素社会の実現に向けて、その導入を強力に推進すべきだと考える。なぜなら〜。

譲歩の後に、「しかし」「それでもなお」と続けて自分の主張を述べることで、反対意見も踏まえた上での結論であるという重みが生まれ、主張の説得力が増します。

学部系統別|小論文の頻出テーマ一覧

小論文で出題されるテーマは、学部・学科の専門性と密接に関連しています。ここでは、全学部に共通する普遍的なテーマと、各学部系統で特に出題されやすい頻出テーマを一覧で紹介します。これらのテーマについて、日頃から自分なりの意見を持てるように準備しておきましょう。

全学部に共通するテーマ

以下のテーマは、現代社会が抱える根源的な問題であり、文理を問わず、あらゆる学部で出題される可能性があります。最低限、これらのテーマについては基本的な知識と自分なりの考えをまとめておく必要があります。

少子高齢化

- 論点:労働力不足、社会保障制度(年金・医療・介護)の持続可能性、世代間格差、地域社会の衰退、高齢者の生きがいと社会参加

- 考えるヒント:生産年齢人口の減少をどう補うか?(女性・高齢者・外国人の活用、AI・ロボットによる代替)、社会保障の給付と負担のバランスをどう取るか?、持続可能な地域社会をどう作るか?

情報化社会・AI

- 論点:AIと雇用の関係、情報リテラシー、フェイクニュース、プライバシーの保護、監視社会化、SNSの功罪、デジタルデバイド(情報格差)

- 考えるヒント:AIにはできない、人間にしかできない仕事とは何か?、膨大な情報の中から正しい情報を見分ける力とは?、テクノロジーの発展と個人の自由はどう両立させるべきか?

環境問題

- 論点:地球温暖化と気候変動、脱炭素社会(カーボンニュートラル)、再生可能エネルギー、プラスチックごみ問題、生物多様性の損失、食料問題と農業

- 考えるヒント:環境保護と経済成長は両立可能か?、持続可能な開発目標(SDGs)の実現に向けて個人・企業・国家は何をすべきか?、エネルギー政策の最適なあり方とは?

グローバル化

- 論点:経済のグローバル化と国内産業、文化の均質化と多様性の尊重(多文化共生)、国際協力と国際紛争、格差の拡大、ナショナリズムの台頭

- 考えるヒント:グローバル化のメリットとデメリットは何か?、異文化を持つ人々と共生するために必要なことは何か?、自国の利益と国際社会全体の利益をどう調整すべきか?

人文科学・教育・心理学系

この系統では、人間そのものや、人間が作り出す文化、社会、教育のあり方が問われます。

- 頻出テーマ:

- 古典を読む意義

- 「教養」とは何か

- 理想の教師像、教育格差

- いじめ問題、不登校

- 生涯学習の重要性

- 現代社会におけるストレスと心の健康

- カウンセリングの役割

社会科学・国際・グローバル系

社会の構造や仕組み、国際関係に関するテーマが中心です。時事問題への深い理解が求められます。

- 頻出テーマ:

- 民主主義のあり方

- 格差社会と貧困問題

- NPO・NGOの役割

- 難民問題と日本の対応

- 安全保障と平和構築

- 国際社会における日本の役割

- ポピュリズムの台頭

経済・経営・商学系

経済活動や企業経営に関するテーマが問われます。経済の基本的な仕組みや最新のビジネストレンドへの関心が重要です。

- 頻出テーマ:

- 日本経済の課題と成長戦略

- 企業の社会的責任(CSR)

- ワークライフバランスと働き方改革

- 起業家精神(アントレプレナーシップ)の重要性

- マーケティングと消費者行動

- 円安・円高が経済に与える影響

- シェアリングエコノミー

法学・政治学系

法や政治制度の理念や現実的な課題についての深い洞察が求められます。

- 頻出テーマ:

- 死刑制度の是非

- 裁判員制度の評価と課題

- 憲法9条と安全保障

- 選挙制度と投票率の低下

- 少年法のあり方

- 一票の格差

- 地方分権の推進

医療・看護・栄養系

生命倫理や、患者とのコミュニケーション、チーム医療など、医療従事者としての倫理観や適性が問われるテーマが多いのが特徴です。

- 頻出テーマ:

- 理想の医療従事者像

- チーム医療におけるコミュニケーションの重要性

- 終末期医療(ターミナルケア)と尊厳死

- インフォームド・コンセント(説明と同意)

- 地域医療とへき地医療

- 予防医療の重要性

- 食育と健康

理工・情報・農学系

科学技術の発展が社会に与える影響や、技術者・研究者としての倫理観が問われます。

- 頻出テーマ:

- 科学技術の発展と倫理

- AIの活用と未来社会

- 持続可能なエネルギー開発

- 食料自給率と日本の農業

- 遺伝子組換え技術の功罪

- 研究者・技術者に求められる社会的責任

- 宇宙開発の意義

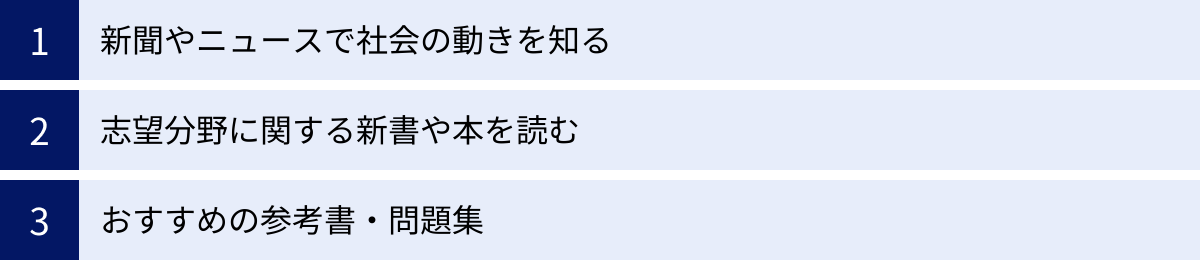

知識を深めるための情報収集術

説得力のある小論文を書くためには、質の高い情報を継続的にインプットし、自分の知識の引き出しを増やしておくことが不可欠です。ここでは、日々の学習に役立つ情報収集術と、おすすめの参考書を紹介します。

新聞やニュースで社会の動きを知る

現代社会が抱える課題について知る上で、新聞やニュースは最も基本的な情報源です。毎日触れる習慣をつけましょう。

- 新聞:できれば複数の新聞(全国紙)を読み比べるのが理想ですが、難しければ一つに絞っても構いません。特に「社説」や「天声人語」のようなコラムは、時事問題に対する論理的な意見表明の型を学ぶ上で最高の教材です。気になる記事はスクラップして、テーマごとにファイリングしておくと良いでしょう。

- ニュースアプリ・サイト:スマートフォンで手軽に情報を得られるニュースアプリも活用しましょう。ただし、情報の信頼性には注意が必要です。公的機関や大手報道機関が運営しているサイトを中心に利用することをおすすめします。一つのニュースに対して、様々なメディアがどう報じているかを比較する視点も重要です。

志望分野に関する新書や本を読む

志望する学部・学科の分野が決まっている場合、その分野の「新書」を読むことは、背景知識を体系的に深める上で非常に効果的です。新書は、各分野の専門家が、高校生や一般の読者にも分かるように、テーマの全体像や歴史、最新の動向を解説してくれます。

書店には「岩波新書」「中公新書」「講談社現代新書」など、様々なレーベルの新書が並んでいます。自分の興味関心や志望分野に合わせて、まずは1冊手に取って読んでみましょう。本を読むことで、表面的なニュースだけでは得られない、問題の根底にある構造や歴史的背景を理解することができます。これは、小論文に深みと説得力をもたらす大きな力となります。

おすすめの参考書・問題集

小論文の書き方を基礎から学び、実践的な演習を積むためには、市販の参考書や問題集を活用するのも有効な手段です。ここでは、多くの受験生から支持されている定番の参考書を3冊紹介します。

(※書籍の情報は変更される可能性があるため、購入時は公式サイトや書店で最新の情報を確認してください。)

樋口裕一の小論文トレーニング

小論文指導の第一人者である樋口裕一氏によるシリーズです。特に「何を書けばいいかわからない」という初学者向けに、小論文の思考法そのものを鍛えることを目的としています。「①反対意見を考える→②反論する→③結論を出す」という独自のメソッド(樋口式)が特徴で、この型に従って練習することで、誰でも論理的な文章が書けるようになるとされています。豊富な演習問題を通じて、実践的に思考力を鍛えたい受験生におすすめです。

(参照:株式会社ブックマン社公式サイト)

小論文のオキテ55

「論理的な思考力」と「発想力」をバランスよく鍛えることを目指した参考書です。小論文で高得点を取るためのルール(オキテ)が55項目にわたって分かりやすく解説されています。PREP法などの基本的な構成から、減点されないための注意点、発想を広げるためのヒントまで網羅されており、小論文対策の全体像を掴むのに役立ちます。答案の「良い例」と「悪い例」の対比が豊富で、自分の答案のどこを改善すれば良いかが具体的に分かります。

(参照:KADOKAWA公式サイト)

採点者の心をつかむ合格する小論文

元大学教員で、実際に入試の採点官を務めた経験のある著者が、「採点者は答案のどこを見ているのか」という視点から合格のポイントを解説しているのが最大の特徴です。採点官の心理を理解することで、どのような答案が高く評価され、どのような答案が嫌われるのかが分かります。学部系統別の頻出テーマや答案例も充実しており、より実践的で戦略的な対策をしたい受験生に向いています。

(参照:かんき出版公式サイト)

これらの参考書は、それぞれに特徴があります。自分のレベルや目的に合ったものを選び、繰り返し学習することで、確かな実力が身につくでしょう。

減点を防ぐための8つの注意点

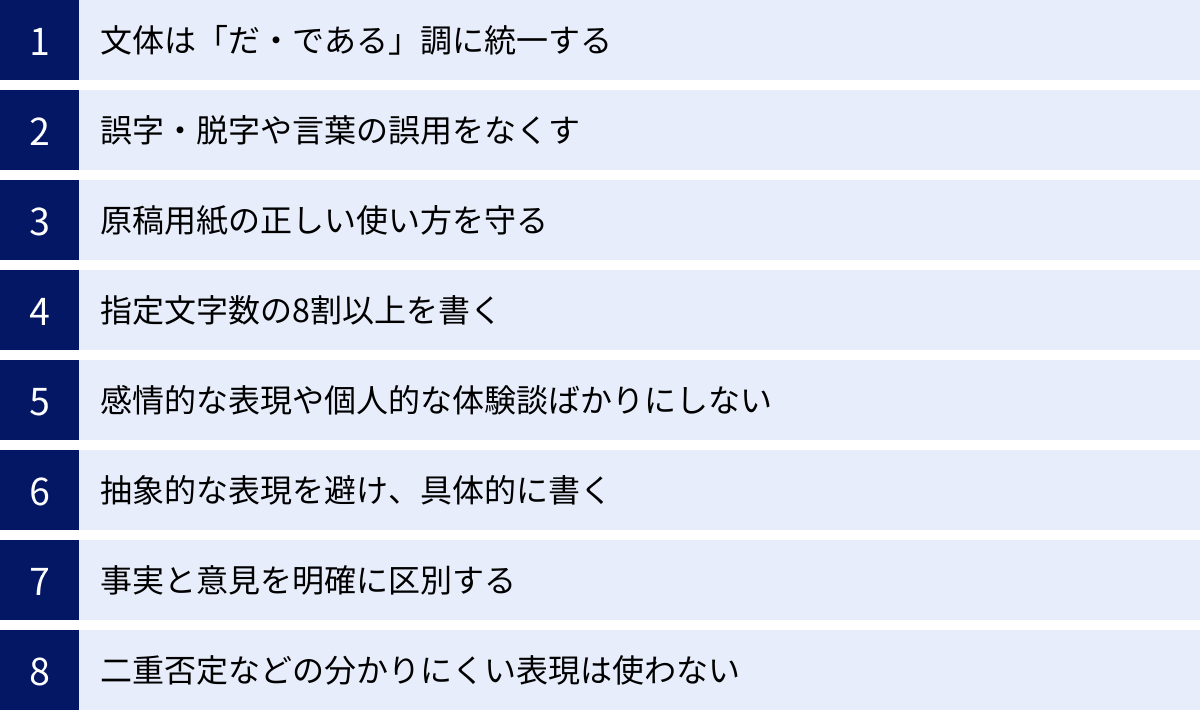

高得点を狙うことも重要ですが、それと同じくらい「無駄な減点をされない」ことも小論文では大切です。内容以前の基本的なルール違反や、稚拙な表現は、採点者に悪い印象を与えかねません。ここでは、絶対に避けるべき8つの注意点を解説します。

文体は「だ・である」調に統一する

小論文の文体は、客観的で断定的な印象を与える「だ・である」調(常体)で書くのが基本です。「です・ます」調(敬体)は、個人的な感想文や手紙で使われる文体であり、論理的な主張を述べる小論文にはふさわしくありません。文章の途中で文体が混在するのは最もやってはいけないミスの一つです。必ずどちらかに統一し、小論文では「だ・である」調を使いましょう。

誤字・脱字や言葉の誤用をなくす

誤字・脱字が多い答案は、「注意力が散漫」「基本的な学力が不足している」というマイナスの印象を与えてしまいます。特に、学部に関連する専門用語や頻出するキーワードの漢字を間違えるのは致命的です。また、「的を得る(正しくは「的を射る」)」「役不足(能力が高すぎること)」のように、意味を誤解して使われがちな言葉にも注意が必要です。試験の最後に見直しの時間を必ず確保し、一文字ずつ丁寧にチェックする習慣をつけましょう。

原稿用紙の正しい使い方を守る

原稿用紙には、守るべきルールがあります。これを知らないと、それだけで減点対象となる可能性があります。

- 段落の冒頭:一マス空ける。

- 句読点(、。)や括弧(「」):一マス使う。ただし、行頭に来てはいけない。行末のマスに文字と一緒に入れる。

- 小さい「っ」「ゃ」など:一マス使う。

- 数字の書き方:縦書きの場合は漢数字(一、二、三)、横書きの場合は算用数字(1, 2, 3)が一般的。大学の指示に従うのが最も確実です。

これらの基本的なルールは、必ずマスターしておきましょう。

指定文字数の8割以上を書く

大学側が文字数を指定するのは、その文字数の中で論理的に主張を展開する能力を見たいからです。指定文字数に対して、書かれている量が極端に少ない(例えば8割未満)場合、「論理を展開する能力がない」「意欲が低い」と判断され、大幅に減点されるか、採点対象外になる可能性すらあります。逆に、文字数をオーバーするのは論外です。最低でも指定文字数の8割、できれば9割以上を埋めることを目標に、構成を考える練習をしましょう。

感情的な表現や個人的な体験談ばかりにしない

小論文は客観性が命です。「〜だなんて、ひどいと思う」「〜できて、とてもうれしかった」といった感情的な表現は避けましょう。また、個人的な体験談も、それ自体が主張の根拠になることはありません。体験談を導入として使い、そこから社会的な問題へと議論を広げるのは有効な手法ですが、終始個人的な話で終わってしまうと、それは作文であり、小論文ではありません。 あくまで客観的な事実やデータを中心に論を展開することが重要です。

抽象的な表現を避け、具体的に書く

「社会全体で協力すべきだ」「コミュニケーションが大切だ」といった表現は、一見もっともらしく聞こえますが、具体性に欠けており、中身がありません。「誰が」「誰に」「何を」「どのように」するのかを明確に記述することで、文章の解像度は格段に上がります。

- (悪い例)若者の政治参加を促すべきだ。

- (良い例)18歳選挙権の意義を実感させるため、学校教育の現場で、地方自治体が抱える具体的な課題(例:空き家問題)を教材に、生徒たちが模擬投票や政策提言を行う「主権者教育」を必修化すべきだ。

このように、抽象的な主張は、具体的なアクションプランに落とし込むことで説得力を持ちます。

事実と意見を明確に区別する

小論文では、「客観的な事実」と、それに基づく「自分の意見」を明確に区別して書く必要があります。

- 事実:データや歴史など、誰もが確認できる客観的な情報。(例:「日本の高齢化率は29%を超えている」)

- 意見:その事実に対する自分の解釈や主張。(例:「この高い高齢化率を乗り越えるには、社会保障制度の抜本的な改革が必要だと私は考える」)

この二つを混同し、自分の意見をあたかも事実であるかのように書いてしまうと、文章の信頼性が損なわれます。「〜というデータがある」「〜という事実を踏まえると」「私は〜と考える」のように、言葉遣いを工夫して、事実と意見を明確に切り分けましょう。

二重否定などの分かりにくい表現は使わない

「〜しないわけではない」「〜できないものでもない」といった二重否定は、文章を分かりにくくし、読み手にストレスを与えます。意図が伝わりにくくなるだけでなく、回りくどい印象を与えてしまいます。肯定文でシンプルに表現できないかを常に考えましょう。

- (悪い例)対策を講じないわけにはいかない。

- (良い例)対策を講じる必要がある。

簡潔で明快な表現を心がけることが、読み手への配慮であり、高い評価に繋がります。

大学受験の小論文に関するQ&A

ここでは、受験生からよく寄せられる小論文に関する質問とその回答をまとめました。対策を進める上での参考にしてください。

対策はいつから始めるべき?

小論文対策を始めるべき時期は、志望する入試形式によって異なります。

総合型・学校推薦型選抜の場合

総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜を受験する場合、高校3年生の夏休み前、できれば春から対策を始めるのが理想です。これらの入試は、多くの場合、夏から秋にかけて出願や試験が行われます。付け焼き刃の対策では対応が難しく、志望理由書や面接対策とも並行して進める必要があるため、早期からの準備が不可欠です。思考力や表現力は一朝一夕には身につかないため、腰を据えて取り組む時間を確保しましょう。

一般選抜の場合

一般選抜で小論文が課される場合は、高校3年生の夏休み以降から本格的に対策を始めるのが一般的です。夏までは主要教科の基礎固めに専念し、学力がある程度安定してから小論文対策に時間を割くのが効率的です。ただし、志望校の配点が高い場合や、文章を書くことに苦手意識が強い場合は、もう少し早めに(夏休み頃から)過去問に目を通したり、頻出テーマに関する情報収集を始めたりしておくと、精神的な余裕が生まれます。

独学でも対策は可能?

結論から言うと、独学での対策も可能ですが、いくつかの条件が必要です。

独学のメリットは、自分のペースで学習を進められることや、費用を抑えられる点にあります。市販の優れた参考書も多く、基本的な書き方や知識のインプットは独学でも十分に可能です。

しかし、小論文対策には「客観的な添削」というプロセスが不可欠です。これが独学における最大の壁となります。自分一人では、論理の矛盾や表現の癖に気づくことが難しいからです。

もし独学で進めるのであれば、必ず学校の先生(国語や社会科)や、進路指導の先生など、信頼できる第三者に定期的に添削をお願いできる環境を確保することが絶対条件です。添削指導なしの独学は、自己満足で終わってしまう危険性が高く、おすすめできません。

塾や予備校を利用するメリットは?

塾や予備校の小論文講座を利用することには、独学にはない多くのメリットがあります。

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 専門的な指導と添削 | 小論文指導のプロフェッショナルによる質の高い添削が受けられます。長年の経験に基づき、個人の弱点を的確に指摘し、改善点を具体的に指導してくれます。 |

| 豊富な情報量 | 各大学の最新の出題傾向や、過去の合格者・不合格者の答案データなど、個人では入手困難な情報にアクセスできます。頻出テーマに関する深い解説も受けられます。 |

| 学習のペース管理 | カリキュラムが組まれているため、計画的に学習を進めることができます。「いつまでに何をすべきか」が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。 |

| 他の受験生との比較 | 講座内で他の受験生の答案を見る機会があれば、自分のレベルを客観的に把握し、刺激を受けることができます。良い答案から学ぶことも多くあります。 |

もちろん費用はかかりますが、特に小論文の配点が高い大学を志望する場合や、何から手をつけていいか分からない初学者にとっては、塾や予備校の利用は合格への近道となる可能性が高いでしょう。

まとめ

大学受験の小論文は、単なる文章作成能力を測るテストではありません。それは、与えられた課題の本質を見抜き、自分自身の頭で考え、論理的な根拠をもって意見を表明する「知的な対話能力」を評価する試験です。そして、この能力は、大学での研究や、その先の社会人生活においても必ず求められる、非常に重要なスキルです。

この記事では、小論文対策の基本から応用までを網羅的に解説してきました。最後に、合格を掴むための最も重要なポイントを再確認します。

- 「作文」との違いを理解し、「客観的・論理的」に書くことを徹底する。

- PREP法という「型」をマスターし、論理的な構成力を身につける。

- 志望校の過去問を徹底分析し、敵を知ることから始める。

- 日頃から社会に関心を持ち、知識のインプットを怠らない。

- 必ず第三者による「添削」を受け、客観的な視点で答案を磨き上げる。

小論文対策は、決して楽な道のりではありません。しかし、正しい方法で努力を積み重ねれば、必ず力はつきます。小論文は、あなたの知識、思考力、そして人間性を表現できる絶好の機会です。この記事を参考に、自信を持って試験に臨めるよう、今日から一歩ずつ対策を進めていきましょう。あなたの挑戦を応援しています。