大学受験を控えた受験生やその保護者にとって、志望校選びは合格への道のりを左右する極めて重要なプロセスです。その際に、多くの人が参考にする指標の一つが「倍率」ではないでしょうか。「この大学は倍率が高いから難しそうだ」「倍率が低いから狙い目かもしれない」といった会話は、受験生のいるご家庭や高校の進路指導室で頻繁に聞かれます。

しかし、その「倍率」という数字を正しく理解し、適切に活用できている受験生は意外と少ないのが実情です。一口に倍率と言っても、実は複数の種類が存在し、どの数字を見るかによってその意味は大きく異なります。見かけの数字に一喜一憂し、誤った判断で出願校を決めてしまうと、本来の実力を発揮できずに不本意な結果を招きかねません。

この記事では、大学受験における倍率の基本的な意味から、見るべき倍率の種類、そしてその数字を志望校選びにどう活かせばよいのかまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、以下の点が明確になります。

- 大学受験における倍率の基本的な計算方法と、その数字が持つ意味

- 「志願倍率」「受験倍率」「実質倍率」という3つの倍率の決定的な違い

- なぜ「実質倍率」が志望校選びで最も重要なのかという理由

- 倍率が変動するメカニズムと、それを読み解くための視点

- 倍率の数字に惑わされず、冷静に志望校を判断するための注意点

- 倍率というデータを、自分の合格可能性を高めるために戦略的に活用する具体的な方法

大学受験は情報戦でもあります。 倍率という重要なデータを正しく読み解くスキルは、あなたの受験戦略をより強固なものにするための強力な武器となります。この記事を通じて、倍率への理解を深め、自信を持って志望校選びに臨むための一助となれば幸いです。

目次

大学受験における倍率とは?

大学受験の話になると必ず登場する「倍率」という言葉。漠然と「高いと難しく、低いと易しい」というイメージを持っている方がほとんどでしょう。その認識は間違いではありませんが、より深く理解することで、倍率は志望校選びにおける羅針盤のような役割を果たしてくれます。まずは、倍率の基本中の基本から押さえていきましょう。

倍率とは、端的に言えば「一人の合格者の枠に対して、何人の希望者がいるか」を示す競争率の指標です。この数値が高ければ高いほど、多くのライバルとその一つの枠を争うことになるため、合格のハードルが上がると考えられます。逆に低ければ、競争相手が少ないため、相対的に合格しやすくなると言えます。

この倍率という指標がなぜ重要なのでしょうか。それは、偏差値だけでは測れない「その年の入試における人気度や競争の激しさ」を客観的な数値で示してくれるからです。偏差値は、あくまで個人の学力レベルと大学の難易度を相対的に示すものですが、倍率はそこに「何人の受験生がその大学を志望しているか」というリアルタイムの市場原理が加わります。

例えば、同じくらいの偏差値の大学が二つあったとしても、片方の倍率が3倍、もう一方が10倍であれば、後者の方がより厳しい戦いになることは想像に難くありません。このように、倍率は受験生が自分自身の立ち位置を把握し、冷静な受験戦略を立てる上で欠かせないデータなのです。

倍率の基本的な計算方法

大学受験における倍率の最も基本的な計算式は、非常にシンプルです。

倍率 = 志願者数 ÷ 合格者数

この式は、合格者一人あたりに何人の志願者がいたかを表しています。例えば、ある大学のある学部で、志願者が1,000人、合格者が100人だった場合、計算式は以下のようになります。

1,000人(志願者数) ÷ 100人(合格者数) = 10倍

この「10倍」という数字は、「10人の志願者の中から1人しか合格できない」という競争の激しさを示しています。この数字が「2倍」になれば、「2人に1人が合格できる」ということになり、競争は緩やかになります。

ただし、ここで注意が必要です。このシンプルな計算式に出てくる「志願者数」と「合格者数」が、どの時点の数字を指すかによって、倍率の意味合いは大きく変わってきます。実は、大学受験で使われる倍率には、主に3つの種類が存在します。出願しただけの人数で計算するのか、実際に試験を受けた人数で計算するのか。あるいは、募集要項に書かれた定員で割るのか、実際に出された合格者の数で割るのか。

これらの違いを理解しないまま、目にした倍率の数字だけで志望校を判断するのは非常に危険です。次の章では、この3種類の倍率について、それぞれの特徴と正しい見方を詳しく解説していきます。ここではまず、倍率とは「合格の椅子取りゲーム」における競争の激しさを示す数値であり、その計算の元となる数字の定義が重要である、という点をしっかりと押さえておきましょう。

受験生にとって倍率を理解することは、単に難易度を測るだけでなく、精神的な準備にも繋がります。「この学部は例年10倍近い人気がある。だからこそ、一つのミスが命取りになる。気を引き締めて対策しよう」と考えるのと、「倍率なんてよくわからないけど、とりあえず頑張ろう」と考えるのとでは、学習の質や本番での心構えに差が生まれる可能性があります。

倍率は、あなたを怯えさせるための数字ではありません。現状を客観的に把握し、より効果的な戦略を立てるためのツールなのです。その意味を正しく理解し、味方につけることが、第一志望合格への確かな一歩となります。

知っておきたい大学受験の倍率3種類

大学受験において「倍率」という言葉が使われる際、実は文脈によって指しているものが異なる場合があります。その代表的なものが「志願倍率」「受験倍率」「実質倍率」の3つです。これらの違いを正確に理解することは、表面的な人気度に惑わされず、入試のリアルな姿を把握するために不可欠です。

なぜ複数の倍率が存在するのでしょうか。それは、出願から合格発表までの受験プロセスが、いくつかの段階に分かれているためです。それぞれの倍率は、その異なる段階における競争率を切り取って示しています。

ここでは、3つの倍率それぞれの定義、計算方法、そしてその数字が持つ意味について詳しく解説します。まずは、それぞれの違いを一覧表で確認してみましょう。

| 種類 | 計算式 | 分子の意味 | 分母の意味 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① 志願倍率(出願倍率) | 志願者数 ÷ 募集人員 | その大学・学部に出願した全ての人数 | 大学が公式に発表している入学定員 | 最も早く公表されるが見かけの人気度。欠席者や辞退者が考慮されていないため、実際の難易度との乖離が大きい。 |

| ② 受験倍率 | 受験者数 ÷ 募集人員 | 実際に入学試験を受けた人数 | 大学が公式に発表している入学定員 | 試験当日の競争率に近い。ただし、合格者数が募集人員通りとは限らないため、最終的な難易度とはまだズレがある。 |

| ③ 実質倍率 | 受験者数 ÷ 総合格者数 | 実際に入学試験を受けた人数 | 正規合格者と追加・補欠合格者を合わせた最終的な合格者の総数 | 最も実際の入試難易度に近い、最も重要な指標。「何人に1人が合格したか」というリアルな結果を示す。 |

この表からもわかるように、分母と分子にどの数字を使うかによって、倍率が示す意味は全く異なってきます。 それでは、一つひとつの倍率について、より具体的に見ていきましょう。

① 志願倍率(出願倍率)

志願倍率(出願倍率とも呼ばれます)は、その大学・学部に出願した人の総数を、募集人員で割った数値です。

志願倍率 = 志願者数 ÷ 募集人員

この倍率は、出願期間が締め切られた直後など、比較的早い段階で公表されるため、ニュースや速報で最も目にしやすい数字です。そのため、「今年の〇〇大学は志願者が殺到し、倍率△△倍に!」といった形で報じられ、受験生の関心を最も集めやすい倍率と言えるでしょう。

志願倍率が示すのは、その大学・学部の「人気度」や「注目度」です。この数値が高いということは、それだけ多くの受験生がその大学に興味を持っている証拠であり、人気のトレンドを測る上では参考になります。

しかし、この志願倍率を、そのまま入試の難易度と捉えるのは非常に危険です。 なぜなら、志願倍率の計算には、実際の入試の実態とは異なる2つの大きな要素が含まれているからです。

- 欠席者の存在:出願した受験生全員が、必ずしも試験当日、会場に姿を現すわけではありません。特に、複数の大学を併願するのが一般的な私立大学では、「第一志望の大学に合格した」「共通テスト利用で合格が決まった」「体調を崩してしまった」などの理由で、多くの欠席者が発生します。これらの欠席者も「志願者数」には含まれているため、志願倍率は実態よりも高く算出されます。

- 募集人員と合格者数の乖離:分母である「募集人員」は、あくまで大学が計画している入学者の数です。しかし、大学側は入学辞退者が出ることをあらかじめ見越して、募集人員よりも大幅に多くの合格者を出すのが一般的です。例えば、募集人員が100名でも、過去のデータから辞退者が200名出ると予測されれば、300名の合格者を出す、といった調整が行われます。志願倍率は、この調整前の「募集人員」を分母にしているため、これもまた実態より高い数値が出てしまう要因となります。

例えば、ある私立大学の学部で【募集人員100人、志願者2,000人】だったとします。

この時点での志願倍率は「2,000 ÷ 100 = 20倍」となり、非常に高い競争率に見えます。しかし、この数字だけで判断してはいけません。

② 受験倍率

受験倍率は、志願倍率から一歩進んで、実際に試験会場で試験を受けた「受験者数」を、募集人員で割った数値です。

受験倍率 = 受験者数 ÷ 募集人員

志願倍率との違いは、分子が「志願者数」から「受験者数」に変わった点です。これにより、併願などの理由で試験を受けなかった欠席者が除外されるため、志願倍率よりもリアルな競争率に近づきます。

先ほどの例で考えてみましょう。【募集人員100人、志願者2,000人】のうち、実際に試験を受けたのが1,500人だったとします。

この場合の受験倍率は「1,500 ÷ 100 = 15倍」となります。

志願倍率の20倍と比べると、5ポイントも下がりました。これは、試験当日の試験室における、席に着いているライバルの数に基づいた競争率と言えるでしょう。

しかし、この受験倍率もまだ最終的な難易度を示す指標とは言えません。なぜなら、分母が依然として「募集人員」のままだからです。前述の通り、大学は辞退者を見越して募集人員よりも多くの合格者を出します。したがって、受験倍率もまた、実際の合格のしやすさよりは厳しい数値として表れる傾向があります。

③ 実質倍率

そして、受験生が志望校選びで最も重視すべきなのが、この「実質倍率」です。実質倍率は、実際に試験を受けた「受験者数」を、追加合格者なども含めた「総合格者数」で割った数値です。

実質倍率 = 受験者数 ÷ 総合格者数

この計算式が、なぜ最もリアルな難易度を示すのでしょうか。

- 分子が「受験者数」:出願しただけの人ではなく、実際にその場で競い合ったライバルの数に基づいているから。

- 分母が「総合格者数」:大学側が辞退者を見越して調整した、最終的な合格者の総数に基づいているから。

つまり、実質倍率こそが、「試験会場にいたライバルの中で、実際に何人に1人が合格の切符を手にできたのか」という、まぎれもない事実を示す数値なのです。

再び先ほどの例で、最終的な数字を見てみましょう。【募集人員100人、志願者2,000人、受験者1,500人】の学部で、大学が辞退者を見越して最終的に500人の合格者(正規合格+追加合格)を出したとします。

この場合の実質倍率は「1,500 ÷ 500 = 3倍」となります。

いかがでしょうか。

- 志願倍率:20倍(20人に1人が合格)

- 受験倍率:15倍(15人に1人が合格)

- 実質倍率:3倍(3人に1人が合格)

最初に目にした「20倍」という衝撃的な数字と、最終的な「3倍」という現実的な数字では、受ける印象が全く異なります。もし志願倍率だけを見て「20倍なんて無理だ」と諦めていたら、それは非常にもったいない判断だったかもしれません。

このように、3種類の倍率の意味を正しく理解し、特に「実質倍率」に注目することが、冷静かつ的確な志望校選びの第一歩となるのです。

志望校選びで本当に見るべきは「実質倍率」

前章で解説した通り、大学受験には「志願倍率」「受験倍率」「実質倍率」の3つの主要な倍率が存在します。そして、結論から言えば、受験生が志望校の難易度を判断し、出願戦略を立てる上で最も信頼し、重視すべき指標は「実質倍率」です。

なぜ、数あるデータの中で実質倍率がこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、実質倍率が大学入試の「見せかけ」や「ノイズ」を取り除き、「本気の受験生同士のリアルな競争結果」を最も正確に映し出しているからです。ここでは、実質倍率を重視すべき理由をさらに深掘りしていきます。

理由1:受験の「リアル」を反映している

志願倍率は、いわば「人気投票」の第一報に過ぎません。そこには、記念受験や滑り止めとしてとりあえず出願した層など、本気度が低い、あるいは最終的に受験しない層も多く含まれています。特に、併願が当たり前の私立大学ではこの傾向が顕著で、一人の受験生が5つも10つも出願することは珍しくありません。その結果、志願者数が実態以上に膨れ上がり、志願倍率が実力不相応に高く見える「倍率のインフレ」が起こりがちです。

一方で、実質倍率は「実際に受験した人数」を「実際に合格した人数」で割っています。これは、試験当日に同じ教室でペンを走らせたライバルたちの中で、最終的に何人が合格通知を手にできたのか、という紛れもない事実です。そこには「とりあえず出願した人」は含まれず、入学辞退を見越した大学側の合格者数調整も反映されています。これ以上ないほど、リアルな競争環境を示した数値と言えるでしょう。

例えば、ある学生が志願倍率20倍という数字を見て、「こんなに人気なら自分には無理だ」と出願をためらったとします。しかし、その大学の実質倍率が例年3倍程度であることを知っていれば、「見かけの人気は高いが、実際の競争は3人に1人。しっかり対策すれば十分にチャンスはある」と前向きに捉え、挑戦できたかもしれません。このように、実質倍率を知ることは、見かけの数字に惑わされずに冷静な判断を下すための必須知識なのです。

理由2:大学側の「合格者コントロール」の実態がわかる

現在の大学入試は、国による入学定員の厳格化の影響を大きく受けています。大学は、定員を大幅に超える入学者を出すと、国からの補助金が削減されるなどのペナルティを受ける可能性があります。そのため、各大学は過去の入学辞退率のデータを精密に分析し、「何人合格者を出せば、最終的に定員ちょうどの入学者を確保できるか」という、非常にシビアなコントロールを行っています。

この大学側の巧みな合格者数コントロールの結果が、最も顕著に表れるのが実質倍率です。募集人員が100人でも、大学が「これまでの傾向から6割は辞退するだろう」と予測すれば、約250人の合格者を出す、といった具合です。この「250人」という数字(総合格者数)を使って計算するのが実質倍率です。

つまり、実質倍率を見ることで、私たちは「その大学・学部が、辞退者を見越してどのくらい多めに合格者を出しているのか」という、大学側の戦略を垣間見ることができます。募集人員と総合格者数の差が大きければ大きいほど、大学は多くの辞退者が出ることを見込んでいる、つまり滑り止めとして受験する層が多いと判断している、と推測できます。これは、その大学の立ち位置や受験生層を分析する上でも有益な情報となります。

理由3:冷静な出願戦略と精神的な安定につながる

受験は長期戦であり、メンタルの維持も非常に重要です。出願が近づくにつれて発表される志願倍率の速報値は、受験生の心を大きく揺さぶります。「自分の志望校の倍率が跳ね上がった!」と聞けば、誰しも不安になるでしょう。

しかし、実質倍率という確かな指標を知っていれば、そうした情報に過度に振り回されることが少なくなります。「確かに志願倍率は高いけれど、この大学は例年、実質倍率が4倍程度に落ち着く傾向がある。慌てずに自分の勉強に集中しよう」と、客観的なデータに基づいた冷静な思考ができます。

また、併願校を選ぶ際にも実質倍率の知識は役立ちます。いわゆる「安全校」として考えていた大学の志願倍率が高くても、実質倍率が低く安定していれば、安心して併願計画を維持できます。逆に、志願倍率が低いからと安易に「穴場」と判断した大学が、実は合格者を絞る傾向にあって実質倍率が高い、というケースも見抜けるかもしれません。

このように、実質倍率を基準に物事を考える習慣は、データに基づいた論理的な出願戦略の構築を可能にし、受験期の不要な精神的動揺を防ぐという大きなメリットをもたらします。志望校選びの際には、まずその大学の公式サイトや信頼できる情報サイトで、過去数年分の「実質倍率」の推移を確認することから始めましょう。それが、後悔のない選択への第一歩です。

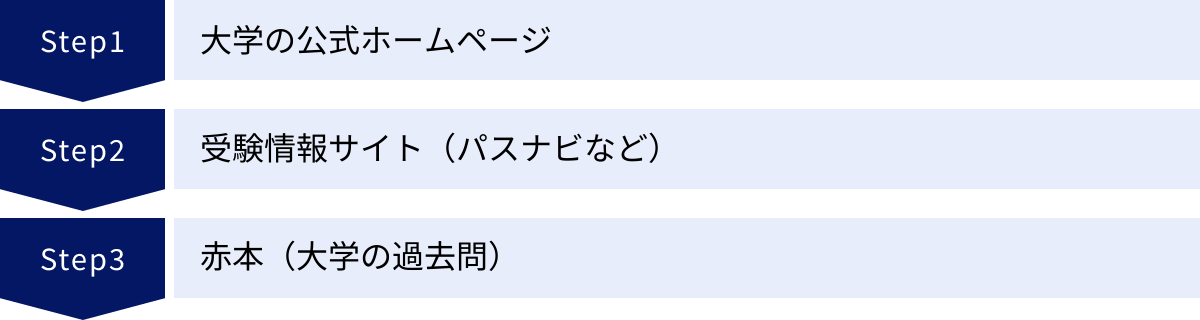

大学受験の倍率を調べる3つの方法

ここまで、倍率の種類と実質倍率の重要性について解説してきました。では、その肝心な倍率は、具体的にどこで、どのように調べればよいのでしょうか。信頼できる情報を効率的に収集するためには、いくつかの方法を知っておくことが大切です。ここでは、受験生が倍率を調べるための主要な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

① 大学の公式ホームページ

最も正確で信頼性が高い情報源は、間違いなく各大学の公式ホームページです。大学は、入試結果に関するデータを公表する義務があり、その多くは自校のウェブサイト上で公開しています。「入試情報」「受験生サイト」「入試データ」「過去の入試結果」といったセクションを探してみましょう。

- メリット:

- 情報の正確性と信頼性が最も高い:大学自身が公表する一次情報であるため、間違いがありません。実質倍率の算出に不可欠な「総合格者数(追加合格者を含む)」といった詳細なデータも、公式サイトでしか確認できない場合があります。

- 詳細なデータが入手可能:全体の倍率だけでなく、学部・学科別、さらには入試方式別(一般選抜、共通テスト利用、前期・後期日程など)の非常に細かいデータが掲載されています。志願者数、受験者数、合格者数、追加合格者数、入学手続者数など、詳細な内訳を知ることができます。

- 最新情報が反映される:その年の入試結果がまとまり次第、最も早く正確な情報が更新されるのは公式サイトです。

- デメリット:

- フォーマットが大学ごとに異なる:情報の掲載場所や公表形式(ウェブページ、PDFファイルなど)が大学によってバラバラなため、複数の大学を比較する際に手間がかかることがあります。

- 公表タイミングが遅い場合がある:入試がすべて終了し、データが確定してから公表されるため、受験直前期の動向分析には使えないことがあります(前年度以前のデータ分析が主目的となります)。

調べ方のポイント:

大学公式サイトのトップページから「入試情報」や「受験生の方へ」といったメニューをクリックし、「入試結果」や「過去の入試データ」といった項目を探すのが一般的です。多くの場合、過去3〜5年分のデータがPDFファイルで年度別にまとめられています。自分が受験を考えている学部・学科、そして入試方式のデータをピンポイントで確認しましょう。この公式サイトのデータこそが、すべての分析の基礎となる「正解」の数字です。

② 受験情報サイト(パスナビなど)

大学公式サイトと並行して活用したいのが、大手の予備校や教育関連企業が運営する受験情報サイトです。これらのサイトは、各大学が公表した情報を集約し、受験生が使いやすい形にまとめて提供してくれています。

代表的なサイトとしては、旺文社が運営する「パスナビ」や、東進ハイスクール・東進衛星予備校を運営するナガセの「大学入試ドットコム」などが挙げられます。

- メリット:

- 複数の大学を横断的に比較しやすい:同じフォーマットで様々な大学の情報がまとめられているため、「A大学とB大学の同じ学部の倍率を比較したい」といった場合に非常に便利です。

- 過去数年間の推移が見やすい:多くのサイトでは、過去数年分の倍率が一覧表やグラフになっており、人気の変動や隔年現象の傾向を一目で把握できます。

- 他の情報と合わせて確認できる:倍率だけでなく、偏差値、学費、入試科目、キャンパス情報など、志望校選びに必要な情報がワンストップで手に入ります。

- デメリット:

- 情報の更新タイミング:公式サイトの情報を元に作成されているため、更新が公式サイトよりも若干遅れる場合があります。

- 情報の粒度:サイトによっては、追加合格者数などの詳細な内訳が省略され、「実質倍率」としてまとめられた数字のみが掲載されていることもあります。

- 二次情報であるという認識:非常に便利で信頼性も高いですが、あくまで大学が発表した情報を集約した二次情報です。万が一の入力ミスなどの可能性もゼロではないため、最終的な出願校決定の際は、必ず大学公式サイトの情報と照合(ダブルチェック)することが鉄則です。

(参照:パスナビ(提供:旺文社)、大学入試ドットコム(運営:株式会社ナガセ))

③ 赤本(大学の過去問)

受験生にとってお馴染みの「赤本」(大学入試シリーズ、教学社発行)も、倍率を確認するための身近なツールです。多くの赤本では、巻頭部分にその大学の入試分析ページが設けられており、過去数年間の入試データが掲載されています。

- メリット:

- 手軽さ:過去問を解く際に、同じ冊子の中で手軽に倍率や合格最低点などのデータを確認できます。

- 一覧性:受験情報サイトと同様に、過去数年分のデータがコンパクトにまとめられていることが多く、推移を把握しやすいです。

- デメリット:

- 情報の鮮度:赤本は前年度の入試が終わった後に制作・出版されるため、掲載されているのは当然ながら前年度までのデータです。最新の動向を知ることはできません。

- 情報量の限界:紙面の都合上、掲載されている情報は公式サイトなどに比べて限定的です。詳細な内訳までは載っていないことがほとんどです。

赤本は、あくまで過去問演習のついでに前年度までの傾向を大まかに掴むための補助的なツールと位置づけるのがよいでしょう。

まとめとしての最適な活用法:

まずは①大学の公式ホームページで、志望校の正確な一次情報を入手し、過去数年分の詳細なデータ(特に実質倍率)をダウンロード・保存します。その上で、②受験情報サイトを使い、複数の併願候補校のデータを横断的に比較・検討します。そして、③赤本は、日々の学習の中で過去の傾向を手軽に再確認する、という使い分けが最も効率的で確実な方法です。

倍率が変動する4つの主な要因

大学受験の倍率は、毎年同じ数字が続くわけではなく、年によって上下に変動します。この変動の裏には、受験生の心理や大学側の都合など、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。倍率が動くメカニズムを理解することで、前年のデータを見るだけでなく、翌年の倍率がどうなるかをある程度予測し、より戦略的な志望校選びができます。ここでは、倍率を変動させる主な4つの要因について解説します。

① 隔年現象

「隔年現象」とは、ある大学・学部の倍率が、一年おきに高くなったり低くなったりを繰り返す現象のことを指します。「反動」とも呼ばれ、特に入試難易度が中堅レベルの私立大学などで見られやすい傾向です。

- なぜ起こるのか?

この現象は、受験生の集団心理によって引き起こされます。- 高倍率の年:ある年の入試で、特定の学部の倍率が非常に高くなったとします(例:8倍)。

- 翌年の出願:その結果を見た翌年の受験生たちは、「去年あんなに倍率が高かったのなら、今年はもっと厳しくなるかもしれない」「敬遠して他の大学にしよう」と考え、出願を避ける傾向が強まります。

- 低倍率の年:その結果、その年の志願者が減少し、倍率が下がります(例:4倍)。

- さらに翌年の出願:今度は、その下がった倍率を見た次の年の受験生たちが、「去年は倍率が低くて狙い目だったから、今年はチャンスかもしれない」と考え、多くの受験生が出願します。

- 再び高倍率の年:その結果、志願者が殺到し、再び倍率が跳ね上がる(例:7.5倍)。

このように、「高倍率→敬遠→低倍率→人気集中→高倍率」というサイクルが繰り返されるのが隔年現象のメカニズムです。

- 対策

志望校を検討する際は、前年度の倍率だけを見るのではなく、必ず過去3〜5年程度の推移を確認しましょう。 もし倍率が上下動を繰り返しているなら、隔年現象が起きている可能性が高いです。もし前年の倍率が低かった場合、「今年は高くなるかもしれない」と警戒する必要があります。逆に前年が高かった場合は、少し倍率が落ち着く可能性も考えられますが、「自分と同じことを考えているライバルも多い」という視点も忘れてはいけません。

② 入試制度や募集人数の変更

倍率に最も直接的かつ大きな影響を与えるのが、大学側が行う入試制度の変更です。前年度までと同じ条件だと思って油断していると、思わぬ変動に巻き込まれる可能性があります。入試要項を隅々まで確認し、前年度からの変更点を洗い出すことが極めて重要です。

主な変更点と、それが倍率に与える影響は以下の通りです。

- 募集人数の増減:これは最も分かりやすい要因です。単純に、募集人員が減れば倍率は上がりやすく、増えれば下がりやすくなります。 特に、定員が10名減るだけでも、全体の倍率に与えるインパクトは大きいため、必ずチェックが必要です。

- 入試科目の変更:

- 科目数の削減(例:3教科→2教科):受験の負担が減るため、これまで科目数の多さで敬遠していた層が新たに出願し、志願者が大幅に増えて倍率が高騰する典型的なパターンです。

- 科目の追加・変更(例:社会の代わりに数学が必須に):特定の科目が得意な層に有利になり、不得意な層が避けるため、受験者層が大きく変わり、倍率も変動します。

- 配点の変更:例えば、英語の配点比率が上がった場合、英語が得意な受験生にとっては有利になるため人気が集まり、倍率が上がる可能性があります。自分の得意・不得意科目と配点の相関は、出願を判断する上で重要な要素です。

- 新たな入試方式の導入・廃止:例えば、これまでなかった共通テスト利用方式(後期)が新設されたり、独自の英語外部試験利用制度が導入されたりすると、新たな受験者層が流入し、倍率が大きく動くことがあります。

これらの変更は、大学の人気そのものが変わらなくても、受験の「しやすさ」や「有利不利」を変えることで、受験生の出願行動に直接影響を与えます。志望校の入試要項は、まさに受験のルールブックです。些細な変更も見逃さないようにしましょう。

③ 大学入学共通テストの難易度

国公立大学の一次試験であり、多くの私立大学でも利用される大学入学共通テスト。この共通テスト全体の平均点の変動も、その年の大学受験全体の出願動向、ひいては各大学の倍率に影響を及ぼします。

- 共通テストが易化した年(平均点が高い年)

多くの受験生が予想よりも高い得点を取るため、気持ちが大きくなり「強気」の出願が増える傾向にあります。これまで諦めていたワンランク上の大学に挑戦する「チャレンジ受験」が増え、結果として難関大学や上位大学の倍率が上昇しやすくなります。 - 共通テストが難化した年(平均点が低い年)

思うように得点が伸びなかった受験生が多くなり、「安全志向」が強まります。確実に合格を確保しようと、志望校のランクを下げたり、滑り止め校への出願を増やしたりする動きが活発になります。その結果、中堅大学や、もともと合格ラインが比較的低いとされていた大学・学部に志願者が集中し、予想外に倍率が高騰することがあります。

受験生は、自己採点の結果と、予備校などが発表する共通テストリサーチ(バンザイシステムなど)の結果を照らし合わせ、その年の全体的な動向を把握した上で、最終的な出願校を決定します。この集団的な判断が、各大学の倍率を動かす大きな力となるのです。

④ 新設学部・学科の設置

大学が新たに学部や学科を設置した場合、その初年度の入試は注目を集めます。しかし、新設学部・学科の倍率は、非常に読みにくいのが特徴です。

- 倍率が高くなる要因

- 目新しさと期待感:データサイエンスやAI、グローバル系など、時代のニーズに合った新しい学問分野は、高校生や保護者の関心を強く惹きつけ、人気が集中しやすいです。

- 「一期生」という魅力:新しい歴史を自分たちで作れるという点に魅力を感じる受験生も多くいます。

- 大学側の広報活動:大学側も新設学部を成功させるために、オープンキャンパスやウェブサイト、SNSなどで大々的な宣伝活動を行うため、知名度が上がりやすくなります。

- 倍率が読めない・伸び悩む要因

- 過去のデータがない:最大の不確定要素は、前年度までの倍率や合格最低点といった比較対象となるデータが一切ないことです。そのため、受験生は「どのくらいの学力レベルの人が受けるのか」「合格ラインはどこになるのか」が分からず、出願をためらうことがあります。

- 様子見の心理:実績が未知数であるため、「2年目以降の様子を見てから考えよう」という安全志向の受験生も一定数存在します。

傾向としては、話題性が高く、受験しやすい科目設定になっている場合は初年度から高倍率になるケースが多いですが、一概には言えません。新設学部への出願を考える場合は、同じ大学の他の学部の倍率や、他大学の類似した学問分野の学部のデータを参考にしつつ、ある程度の不確実性は覚悟しておく必要があります。

大学受験の倍率を見るときの4つの注意点

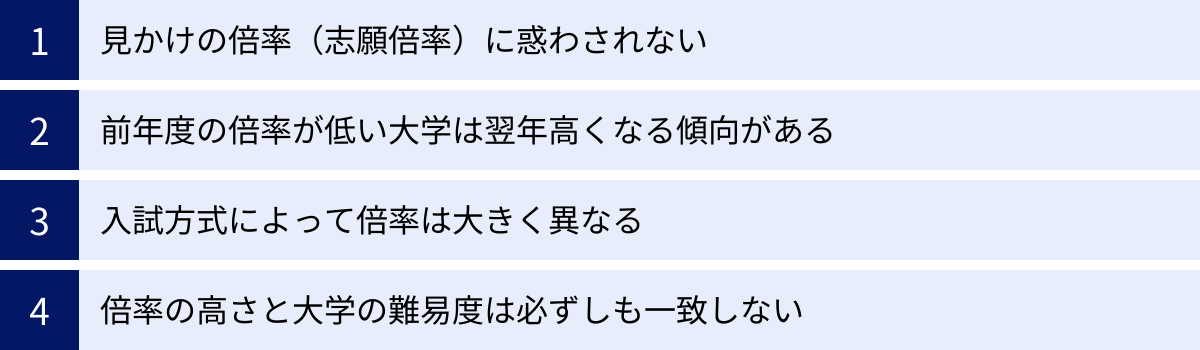

これまで見てきたように、大学受験の倍率は志望校選びに欠かせない重要なデータです。しかし、その数字の表面だけをなぞって判断すると、かえって判断を誤る危険性もはらんでいます。倍率というデータを正しく、そして賢く活用するために、心に留めておくべき4つの注意点を解説します。これらのポイントを押さえることで、数字の裏に隠された真実を見抜き、より的確な戦略を立てられます。

① 見かけの倍率(志願倍率)に惑わされない

これは本記事で繰り返し強調している最も重要な注意点です。受験シーズンになると、ニュースや情報サイトで「〇〇大学の志願倍率が過去最高の20倍に!」といった見出しが躍ります。これを見ると、多くの受験生は「こんなに人気なら自分には無理だ…」と、戦う前から心を折られてしまうかもしれません。

しかし、思い出してください。この「志願倍率」は、あくまで出願しただけの人数を募集人員で割った「見かけの倍率」に過ぎません。そこには、併願による欠席者や、大学側が予め見込んでいる辞退者の数が全く考慮されていないのです。

特に併願が一般的な私立大学では、志願倍率と実質倍率の間に大きな乖離が生まれるのが普通です。志願倍率が15倍であっても、受験者は3分の2に減り、さらに大学が募集人員の3倍の合格者を出せば、実質倍D率は「(15 × 2/3) ÷ 3 = 約3.3倍」にまで落ち着く、といったケースは決して珍しくありません。

アクションプラン:

志願倍率の速報値に一喜一憂するのはやめましょう。それは「今年はこの大学が注目されているんだな」という程度の、一種のエンターテイメント情報として捉えるくらいの冷静さが必要です。あなたが本当に注目すべきは、過去数年分の「実質倍率」の推移です。その数字こそが、あなたの本当の戦場における競争率を示しています。

② 前年度の倍率が低い大学は翌年高くなる傾向がある

「昨年度の倍率が低かったから、この大学は穴場だ!狙い目だ!」と考えるのは、受験生として自然な心理です。しかし、ここには大きな落とし穴が潜んでいます。なぜなら、あなたと同じことを考えているライバルが、全国に大勢いるからです。

これは「隔年現象」として知られるパターンです。前年度の倍率が低かった大学・学部には、翌年、「狙い目」だと考えた受験生が殺到し、結果として倍率がV字回復して激戦区となることが頻繁に起こります。つまり、あなたが「おいしい」と思った情報は、他の受験生にとっても「おいしい」情報である可能性が高いのです。

安易に「穴場」という言葉に飛びつくと、自分がその「穴場」を「激戦区」に変える一人になってしまうかもしれません。

アクションプラン:

前年度の倍率が低かったという事実だけを見て、安易に出願を決めるのは危険です。必ず過去3〜5年間の倍率の推移を確認し、隔年現象が起きていないかをチェックしましょう。もし隔年現象の傾向が見られるなら、「今年は倍率が上がる年かもしれない」と警戒レベルを一段階上げるべきです。「誰もが気づく穴場は、もはや穴場ではない」ということを肝に銘じておきましょう。

③ 入試方式によって倍率は大きく異なる

同じ大学の同じ学部であっても、どの入試方式で受験するかによって、倍率は全く別の顔を見せます。 「A大学B学部」という大きな括りで倍率を見るのではなく、自分が受験する「A大学B学部の一般選抜・個別学部日程」や「A大学B学部の共通テスト利用・3教科型」といった、具体的な方式まで落とし込んで倍率を確認する必要があります。

例えば、ある学部の入試方式ごとの倍率が以下のようになっていたとします。

- 一般選抜(3教科型):4.5倍(募集人員100名)

- 共通テスト利用(前期・3教科型):12.0倍(募集人員15名)

- 共通テスト利用(後期・5教科型):9.0倍(募集人員5名)

このように、募集人員が最も多い一般選抜に比べて、共通テスト利用方式は募集人員が少ないため、倍率が非常に高くなる傾向があります。特に、共通テスト利用は、受験生が複数の大学・学部に気軽に出願できるため、志願者が集まりやすく、倍率が高騰しがちです。

「A大学B学部は倍率が高いらしい」という漠然とした情報だけを鵜呑みにせず、自分がどの土俵で戦うのかを正確に把握し、その土俵の競争率をピンポイントで確認することが不可欠です。

アクションプラン:

大学の公式サイトや受験情報サイトで倍率を調べるときは、必ず入試方式別のデータを確認してください。そして、自分の受験プラン(一般選抜で受けるのか、共通テスト利用も併用するのかなど)と照らし合わせ、それぞれの方式の倍率を把握した上で、出願戦略を練りましょう。

④ 倍率の高さと大学の難易度は必ずしも一致しない

「倍率が高い = 入試問題が難しい・偏差値が高い」というイメージは、必ずしも正しくありません。倍率はあくまで「競争率」であり、学力的な「難易度」とは別の指標です。

倍率が高くなる要因には、学力以外の要素も多く含まれます。

- 募集人員が極端に少ない:例えば、募集人員が5名しかいない学科では、わずか50人の志願者が集まっただけで倍率は10倍になります。

- 受験科目が少ない:2教科で受験できるなど、受験のハードルが低い場合、多くの受験生が出願しやすいため倍率は上がります。

- 学費が安い、立地が良い:首都圏の便利な場所にある、国立大学で学費が安い、などの理由で人気が集まり、学力レベル以上に倍率が高くなることがあります。

一方で、倍率が低くても難関である大学も存在します。

- 最難関大学:東京大学や京都大学などのトップ大学は、倍率自体は3倍前後でそれほど高く見えません。しかし、これはそもそも出願してくる受験生の学力レベルが極めて高く、厳しい競争を勝ち抜いてきた精鋭同士の戦いだからです。

- 募集人員が多いマンモス学部:募集人員が多ければ、志願者が多くても倍率は低く抑えられます。

- 入試科目が特殊:小論文や特定の専門科目が課されるなど、十分な対策を積んだ受験生しか出願してこないため、見かけの倍率は低くなります。

アクションプラン:

倍率は、あくまで参考指標の一つと割り切りましょう。大学の学力的な難易度を測るには、倍率よりも「偏差値」や「合格最低点」の方がはるかに信頼できる指標です。倍率の数字に一喜一憂するのではなく、自分の模試の成績や過去問の得点と、志望校の偏差値・合格最低点を比較することが、合格可能性を判断する上で最も本質的な作業となります。

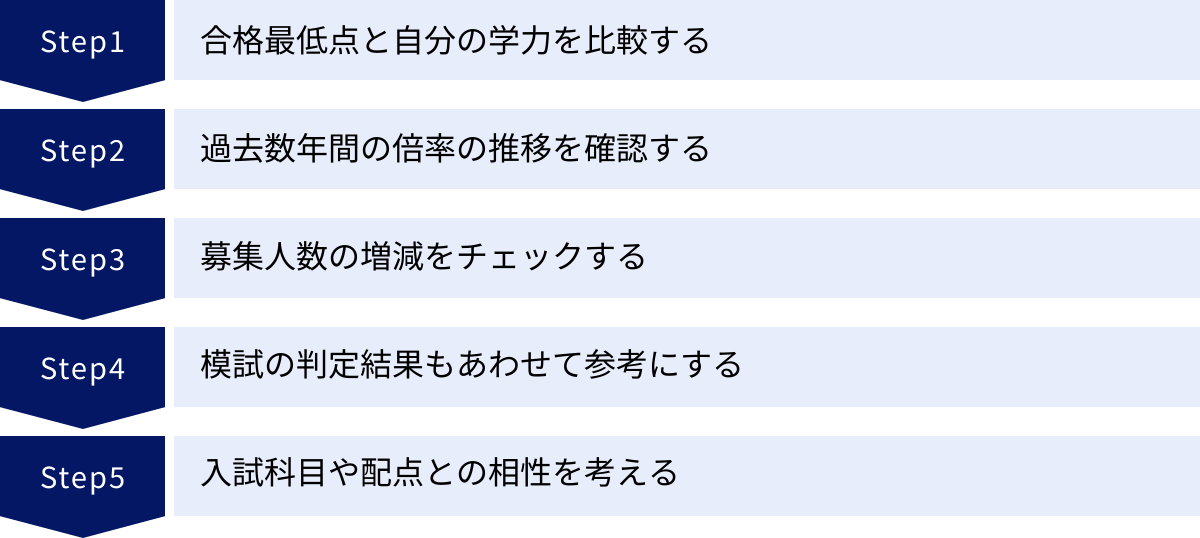

倍率を正しく志望校選びに活かす5つのポイント

ここまで、倍率の種類や変動要因、注意点について詳しく見てきました。これらの知識をインプットした上で、最終的に最も重要なのは「そのデータをどう自分の受験戦略に活かすか」という実践的な視点です。ここでは、倍率という指標を武器に変え、合格の可能性を高めるための具体的な5つの活用ポイントを解説します。

① 合格最低点と自分の学力を比較する

倍率の数字を見て不安になったり、逆に安心したりする前に、必ずセットで確認すべき最重要データが「合格最低点」です。合格最低点とは、その名の通り「合格するために最低限必要だった点数(または得点率)」のことで、これこそが合格への最も直接的なボーダーラインを示しています。

考えてみてください。ある大学の実質倍率が10倍という厳しい数字だったとしても、あなたが過去問演習で安定して合格最低点を20点以上、上回ることができていれば、合格の可能性は非常に高いと言えます。逆に、実質倍率が2.5倍と低く見えても、あなたの現在の学力が合格最低点に全く届いていなければ、合格は難しいでしょう。

つまり、倍率は「競争の激しさ」を示す相対的な指標であるのに対し、合格最低点は「合格に必要な学力」を示す絶対的な指標なのです。

具体的なアクション:

- 志望校の過去問を直近3〜5年分、時間を計って解きます。

- 自己採点をして、自分の得点を出します。

- 大学が公表している年度別の「合格最低点」と、自分の得点を比較します。

- この差を冷静に分析します。「あと何点必要か」「どの科目で点数を伸ばせば届くか」を具体的に考え、学習計画に反映させましょう。

倍率の数字に心を揺さぶられそうになったら、常にこの合格最低点との比較に立ち返ることをお勧めします。

② 過去数年間の倍率の推移を確認する

単年度の倍率だけを見るのは、木を見て森を見ないのと同じです。その数字が、たまたまその年だけ高かったのか、あるいは低かったのかは、過去からの流れを見なければ判断できません。最低でも過去3年間、できれば5年間程度の「実質倍率」の推移を確認しましょう。

過去の推移を見ることで、以下のような重要な情報が読み取れます。

- 隔年現象の有無:前章で解説した通り、倍率が一年おきに上下しているかを確認できます。これにより、今年の倍率が上がる傾向にあるのか、下がる傾向にあるのかを予測する一助となります。

- 人気の安定度:毎年安定して同じくらいの倍率(例:3〜4倍)で推移している大学・学部は、受験者層や人気が安定していると考えられます。これは、極端な倍率の変動が起こりにくく、比較的、難易度の予測がしやすいことを意味します。

- 人気のトレンド(上昇/下降):倍率が年々、右肩上がりに上昇している場合、その学部への注目度が高まっている証拠です。メディアで取り上げられたり、新しい研究で成果を出したりと、何かしらの要因があるはずです。逆に、年々下降している場合は、人気が落ち着いてきていると判断できます。

具体的なアクション:

大学公式サイトや受験情報サイトで、志望校の過去の入試データを一覧表示させ、実質倍率の数字の変動を折れ線グラフにするようなイメージで眺めてみましょう。数字の羅列から、その大学・学部の「物語」を読み解くような視点を持つことが大切です。

③ 募集人数の増減をチェックする

倍率の計算式は「受験者数 ÷ 合格者数」です。この分母と分子を動かす大きな要因の一つが「募集人員」の変更です。来年度の入試要項が発表されたら、真っ先に前年度からの募集人数の変更がないかを確認する習慣をつけましょう。

仮に、大学の人気や受験者数が全く変わらなかったとしても、募集人員が10%減れば、それだけで倍率は約1.1倍に上昇します。特に、もともと募集人員が少ない学部・学科や入試方式において、数名の定員削減は倍率に大きなインパクトを与えます。

具体的なアクション:

志望校の大学公式サイトで、来年度入試向けの「入試要項」や「募集要項」を熟読してください。そして、前年度の募集人員と比較し、「学部・学科・入試方式ごと」に増減がないかを表にしてまとめてみるのも良いでしょう。もし募集人員が大幅に減る場合は、合格のハードルが上がることを覚悟し、より一層の学力向上が求められます。

④ 模試の判定結果もあわせて参考にする

倍率や合格最低点は、あくまで「過去」のデータです。それに対して、「今」の自分の立ち位置を客観的に示してくれるのが、予備校などが実施する「模試の判定結果」です。志望校選びは、この過去の客観データと、現在の自分の実力を示すデータを組み合わせて、総合的に判断することが不可欠です。

- A判定でも油断は禁物:模試でA判定が出ていても、その大学の倍率が隔年現象で今年は高騰する年であったり、募集人員が削減されたりした場合は、思わぬ苦戦を強いられる可能性があります。

- D判定やE判定でも諦めるのは早い:逆に、現時点でD判定であっても、志望校の倍率が低く安定しており、合格最低点までの差が僅かであれば、残りの期間の頑張り次第で十分に逆転合格の可能性があります。

倍率(競争環境)と模試判定(現在の実力)という、二つの異なる視点から自分を見つめることで、より精度の高い戦略(強気で挑戦するか、安全策を取るかなど)を立てられます。

具体的なアクション:

模試の結果が返ってきたら、判定のアルファベットだけに一喜一憂せず、志望校内での自分の順位や、合格ラインまでの点差などを詳細に分析します。その上で、これまで調べてきた志望校の倍率の推移や合格最低点のデータと見比べて、「この判定で、この競争環境に飛び込んでいけるか」を冷静に判断しましょう。

⑤ 入試科目や配点との相性を考える

最後に、データ分析から一歩引いて、自分自身との「相性」を考えることも忘れてはいけません。大学受験は、最終的には自分がいかに得点を最大化できるかの勝負です。

例えば、倍率が低く、偏差値的にも手が届きそうな大学があったとします。しかし、その大学の入試科目に自分の最も苦手な科目が含まれていたり、その配点が高かったりする場合、あなたにとっては「相性の悪い」大学と言えるかもしれません。

逆に、倍率がやや高く、挑戦校とされる大学であっても、自分の最も得意な科目の配点比率が非常に高い「傾斜配点」が採用されていれば、他の受験生に対して大きなアドバンテージを持って戦えます。これは、あなたにとって「相性の良い」大学です。

具体的なアクション:

志望校候補の大学について、以下の点をリストアップして比較検討してみましょう。

- 入試科目

- 各科目の配点

- 出題傾向(過去問から分析)

そして、それらを自分の得意科目・不得意科目と照らし合わせ、「自分の強みを最も活かせる場所はどこか」「自分の弱点をカバーできる場所はどこか」という視点で、最終的な出願校を決定することが、後悔のない選択につながります。データはあくまで道具であり、最終的にその道具を使いこなして道を切り拓くのは、あなた自身なのです。

まとめ

大学受験における「倍率」は、多くの受験生が気にする重要な指標でありながら、その実態は複雑で、誤解されやすいものでもあります。本記事では、倍率の基本的な意味から、その種類、正しい見方、そして志望校選びへの具体的な活かし方までを多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- 大学受験の倍率には主に3種類ある

「志願倍率」「受験倍率」「実質倍率」の3つが存在し、それぞれ計算方法と意味が異なります。 - 本当に見るべきは「実質倍率」

見かけの人気度を示す志願倍率ではなく、実際の試験の競争環境を最も正確に反映した「実質倍率(=受験者数 ÷ 総合格者数)」を最も重視すべきです。 - 倍率は様々な要因で変動する

受験生の心理が働く「隔年現象」、大学側の「入試制度や募集人数の変更」、「共通テストの難易度」、「新設学部・学科の設置」など、倍率は毎年様々な要因によって変動します。 - 倍率を見るときの注意点を忘れない

見かけの倍率に惑わされず、前年の低倍率を安易な「穴場」と判断しないこと。また、入試方式による倍率の違いを認識し、「倍率の高さ=難易度の高さ」ではないことを理解しておく必要があります。 - 複数の指標を組み合わせて総合的に判断する

倍率というデータは単独で判断するのではなく、「合格最低点」「過去数年間の倍率の推移」「募集人数の増減」「模試の判定結果」「入試科目との相性」といった複数の指標と組み合わせて、多角的な視点から志望校を分析することが、合格への確度を高める鍵となります。

大学受験は、学力を伸ばす努力はもちろんのこと、情報を収集し、分析し、戦略を立てる「情報戦」の一面も持っています。倍率という数字は、あなたを不安にさせるためのものではなく、あなたの現在地と戦場の状況を教えてくれる、頼れるコンパスのような存在です。

この記事で得た知識を武器に、表面的な数字に振り回されることなく、データに基づいた冷静な判断を下してください。そして、最終的には自分自身の学力と可能性を信じ、後悔のない志望校選びを実現されることを心から願っています。